情感驿站

探秘冰岛休眠火山岩浆房:内部残留古代岩浆

新浪环球地理讯 北京时间4月12日消息,据美国国家地理网站报道,去年10月,一个科研探险队首次进入冰岛火山Thrihnukagigur的岩浆房,这座休眠火山在大约3000年前最后一次喷发,现在它内部只有古代残留的岩浆,不过据专家说,Thrihnukagigur随时都有可能“苏醒”过来。这次探索活动拍成了纪录片,这部纪录片8日在国家地理频道播放。

1.进入深渊

进入深渊

进入深渊去年10月,登山者艾纳尔·斯特凡森随一个科研探险队首次进入冰岛火山Thrihnukagigur内部的岩浆房(magma chamber),从照片上可以看到,他正顺着一根绳索缓慢下降。岩浆房里的熔融岩浆在火山喷发时会渗出或冲出地面。这座休眠火山在大约3000年前最后一次喷发,它内部只有古代残留的岩浆,不过据专家说,Thrihnukagigur随时都有可能“苏醒”过来。

火山学家哈拉尔多·斯古多森出现在记录这次火山探索活动的纪录片《冰岛火山(Iceland's Volcano)》里,他表示:“Thrihnukagigur非常与众不同,这就如同一个人把塞子拔下来,所有岩浆都顺着山坡向下流。”这部纪录片8日在国家地理频道播放。这座火山距离冰岛火山艾雅法拉 (Eyjafjallajokull)大约100英里(160公里),后者在去年4月爆发,它产生的大量烟尘导致欧洲很多航班停飞数天。虽然以前人们也曾冒险进入距离地面较近的火山口,但是2010年的探索活动是第一次进入火山岩浆房。斯古多森说:“这是一次非凡经历,简直令人难以置信。”

2.悬空

悬空

悬空2010年秋,登山者布约恩·奥拉夫森下降到冰岛火山Thrihnukagigur 的45层楼高的岩浆房里。为了顺利进入岩浆房,该科研组临时搭建了下降系统,其中包括在火山表面的入口处安装一根钢梁,它类似于建筑起重机使用的钢梁。美国罗德岛大学的斯古多森解释说:“然后我们在钢梁中间悬挂了一个吊篮,并安装了一个绞盘,我们利用它上上下下。”该科研组在下降期间非常小心,尽量不接触周围的岩壁。他说:“我们不想毁坏任何东西,出于安全考虑,我们也不想让岩石掉落在我们身上。”这项探索工作由国家地理杂志探险协会资助。

3.研究岩石

研究岩石

研究岩石斯古多森(左)正在和冰岛大学的火山学家弗雷斯顿·斯古蒙德森研究从Thrihnukagigur火山的岩浆房里获得的岩石。斯古多森说:“岩浆房的四壁到处都是岩浆。看起来就像一件美丽的熟石膏艺术品。只要随手揭掉一块,就会露出火山下面的组成成分。”美国德克萨斯州达拉斯南卫理公会大学(SMU)的火山学家詹姆士·奎克表示,探索Thrihnukagigur火山将提供一些有关地球组成部分的第一手资料,以前人们对这些了解并不多。奎克并未参与这项探索活动,他说:“我们利用地质工具得知火山内部的样子,但是我们只知道个大概。”

美研究称银河系适居行星数量低于预计(图)

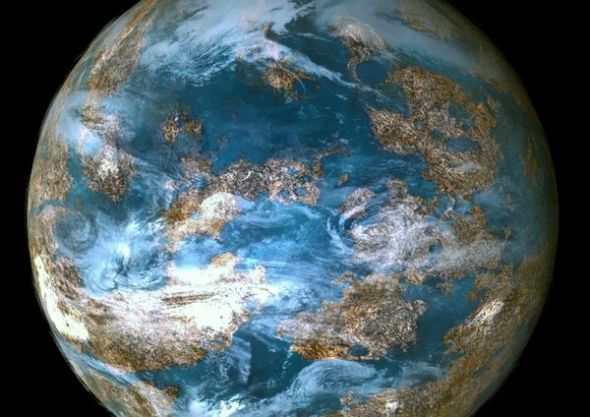

艺术概念图,展现了一颗与地球类似的行星。(图片提供:Kepler/NASA)

艺术概念图,展现了一颗与地球类似的行星。(图片提供:Kepler/NASA)新浪环球地理寻 北京时间4月1日消息,据美国国家地理网站报道,美国科学家进行的一项新研究发现,银河系可能至少拥有20亿颗类地行星。研究论文作者指出,但我们没有必要马上对这些世界进行“殖民”,因为这一数量实际上远远低于很多科学家的预计,我们很难在银河系寻找到“第二地球”。

数量相对稀少

这一估计立基于美国宇航局开普勒太空望远镜的观测数据,在设计上,开普勒望远镜用于搜寻在恒星前方穿过的行星。根据这架望远镜的观测数据,研究论文作者认为银河系的类日恒星中最多只有2.7%拥有所谓的类地行星。

宇航局位于加利福尼亚州帕萨迪纳喷气推进实验室的科学家、研究论文合著者乔·卡坦扎利特表示:“银河系的类日恒星数量大约在1000亿颗左右,其中只有2%左右拥有类地行星。也就是说,银河系的类地行星数量在20亿颗上下。宇宙中与银河系类似的星系有500亿个左右,如果每一个都拥有20亿颗类地行星,就太令人不可思议了。”

卡坦扎利特和另一位合著者——同样来自喷气推进实验室的迈克尔·肖指出,这一数字似乎非常巨大,但他们的研究结果显示类地行星实际上“相对稀少”。如果事实果真如此,这也就意味着科学家应该为未来研究类地行星化学信号的任务锁定适当的恒星目标。通过研究化学信号,科学家能够确定行星是否拥有氧气、液态水或者生命迹象。

如何确定适居行星?

自2009年以来,开普勒望远镜便开始观测天鹅座附近的太空区域,对这一区域内的15.6万颗恒星发出的光线进行观测。借助于所携带的仪器,这架望远镜可以确定恒星的亮度是否周期性变暗。发生这一现象说明存在绕恒星轨道运行的天体。截至2011年2月,开普勒望远镜已经发现了15颗新行星以及1235颗“行星候选者”,其中包括迄今为止在太阳系外发现的体积最小的行星。

天鹅座附近区域可以被当成一个代表性样本,根据这个样本推测银河系的类地行星数量。为了推断可能的“第二地球”数量,卡坦扎利特和迈克尔首先根据“开普勒”获取的两种信息判定类地行星,一个是行星的体积,另一个是行星与所绕恒星之间的距离。

卡坦扎利特说:“1993年一项著名的研究计算了所谓的适居区的类内类间距离。这一区域既不太热,也不太冷,允许行星表面存在液态水。最近有科学家指出这些界限有些保守,距离也许可以再近或者再远一点。由于温室气体的存在,行星即使距离再远一点,仍是一个较为温暖的世界,由于云层存在——此前的模型并未将其考虑在内——即使再近一点,表面仍可保持凉爽。”拥有一条类似地球的轨道似乎最为理想。他说:“如果行星与所绕恒星间的距离低于地日距离,你就会被烤焦,水则变成蒸汽;如果过远,水则冻成冰。”

接下来,卡坦扎利特和迈克尔将目光转向行星的体积,并以地球半径(行星中心与表面之间的距离)作为参照。卡坦扎利特说:“人们普遍认为体积最小的适居行星体积应为0.8个地球半径,或者说质量大约相当于地球的一半。原因在于:如果质量过低,行星无法保持氧气的存在。达到2个地球半径的便已是最大的类地行星。如果质量过大,行星便开始聚集氢气,就像海王星或者天王星一样,与此同时,大气压也让人无法呼吸。”

通过数学模型,卡坦扎利特和迈克尔根据体积和半长轴对“开普勒”发现的行星和行星候选者进行制图。行星的半长轴是指行星与所绕恒星间的平均距离,能够揭示出行星是否处在适居区。数学模型同样将这样一个事实考虑在内,开普勒望远镜只能观测到以我们能够观察到它们在恒星前方穿过的方式排列的行星。可能存在我们未能观察到的其他行星,原因就在于它们的轨道倾斜。为此,研究小组利用此前的系外行星数据,评估这些无法观察到的行星存在的可能性。

研究结果显示,根据传统的适居区边界,1.4%的类日恒星拥有类地行星。如果扩大适居区的边界,则有2.7%的类日恒星拥有类地行星。研究发现于3月刊登在arXiv.org上,同时递交《天体物理学杂志》。基于这些数据,研究论文作者得出结论,开普勒将最终在所观测区域发现12颗类地行星。在已发现的候选天体中可能就有4颗类地行星。

类地行星普查并不完善?

其他行星搜寻者表示,现在就判定存在多少“第二地球”还为时尚早。麻省理工学院行星科学家、开普勒项目成员萨拉·肖格指出:“这项研究完全低估了类地行星的可能数量。”计算银河系类地行星数量不得不立基于大量假设,“开普勒”的任务刚刚开始,所获得的观测数据并不完整。她说:“如果对美国进行人口普查,你应该去加利福尼亚州,敲开每一扇门,这样才能推断出其他地区的人口数量。这也是开普勒望远镜正在做的工作。”

此项新研究仅仅建立在对外公布的“开普勒”最初4个月的观测数据基础之上,这就如同在加州进行人口普查时只统计儿童人数,而后推断整个美国的人口数量。开普勒望远镜至少要进行3年半的行星凌日数据收集工作,允许科学家在以后进行更为完整的行星普查。肖格说:“如果开普勒望远镜能够在未来几年找到这个问题的答案,我更愿意等待,而不是进行推断。”

类地行星数量可能低估

另一个不得不考虑的问题是,根据开普勒望远镜获取的数据,我们无法判断一颗给定行星是否就是类地行星。单从体积判断,不足以确定适居性。肖格说:“地球和金星的体积和质量相当,并且都处于太阳系的适居区,但金星并不是一颗适于居住的星球。在我看来,类地行星必须拥有与地球类似的质量、体积和轨道并且表面有液态水存在。在进行大气研究前,我们无法得出准确的结论。开普勒望远镜只发现了与地球体积相当的行星,我们永远不能将其称之为‘类地行星’。”

卡坦扎利特表示早期的研究需要进行一些推测,但推测也能产生积极作用,因为“最合理的估计”能够帮助天文学家设计适当的任务,以在未来确定一颗给定的行星是不是“第二地球”。他说:“一些人认为类地行星数量可能超出预计。肖格的观点可能是正确的,我们得出的新估计可能过低,但是否真的如此现在还是一个未知数。”

一个能够改变卡坦扎利特所得估计的因素是,开普勒望远镜并不能观测到一些行星的凌日现象。他说:“我们做出这样的假设,即在对15.6万颗恒星进行观测时,开普勒望远镜能够观测到所有拥有类地行星半径和轨道距离的较小行星。如果开普勒望远镜无法做到这一点,我们便低估了类地行星的数量。在开普勒任务结束后,我们将采用同样的方式对所有开普勒数据进行研究,以得出一个更为准确的数字。”(孝文)

中国壮阳植物考察:野生锁阳踪迹不见(组图)(2)

冬季的乌兰布和沙漠了无生气,肉苁蓉的种子却能埋在沙下历经无数个严冬而保持活力

冬季的乌兰布和沙漠了无生气,肉苁蓉的种子却能埋在沙下历经无数个严冬而保持活力 阿拉善沙漠的两位牧民用刚挖出来的锁阳充饥。

阿拉善沙漠的两位牧民用刚挖出来的锁阳充饥。 想要3-5年方能长成的肉苁蓉切成块,泡进酒里半个月,据信可以益精补肾。

想要3-5年方能长成的肉苁蓉切成块,泡进酒里半个月,据信可以益精补肾。 这么长的野生肉苁蓉可并不多见,一般肉苁蓉越长,价格便越昂贵

这么长的野生肉苁蓉可并不多见,一般肉苁蓉越长,价格便越昂贵通灵

一座座砖土房屋在漫天黄沙中依稀难辨,有些时候,连曾经住在这里的司机张凤仁也找不到本来就很难辨认的道路,只能凭路边的沙丘形状来定位。这是一次通往肉苁蓉产地的漫长旅程,半沙漠半戈壁的世界里,看到的最多的是白刺,然后就是骆驼粪。这一次,骆驼粪是新鲜的,司机说有希望在前面发现它们,但实际上,到了目的地,我们看到的是两头野驴。

牧民聂兵胜的家在乌布里和沙漠边缘。从这里再往北200公里就是外蒙古,一路上,一辆又一辆扑面而来的卡车满载外蒙挖来的煤迅驰而过,手机信号时有时无。沙尘不时漫上公路,能见度有时降至20米以内。

肉苁蓉对阿拉善当地人来说,并不是什么需要主动去服用的壮阳药物。这里地处苦寒之地,但拥有足够的羊群。羊肉是最好的壮阳食物,张东仁如是说。作为每年采购批发3到5吨肉苁蓉,并逐年增量的商人,他本人并不吃肉苁蓉。

他说,广东福建那边更喜欢吃这类补品,那里天气热,吃其他壮阳的都不行,唯独肉苁蓉性温和,可以让他们不至于补得流鼻血。

当地肉苁蓉采购价是每公斤120元左右,加价20元左右他就将采购来的优质肉苁蓉卖给经销商。总之,锁阳、肉苁蓉以及枸杞、甘草等等,他都当土特产来销售,“要说补,今晚要吃的沙葱、韭菜,都是天然绿色的补品,这羊肉也是,羊是农民家养的,比阿拉善盟那边农家乐的羊肉好多了。”

的确,丰盛的晚饭从白天就开始准备了,那羊肉,膻味极轻而羊脂香味极浓,另一盘郁郁葱葱的沙葱,是来的路上,张东仁和司机两人用十分钟在路边采的,那沙葱生吃时,有一股辛辣味,但炒熟了拌醋,味道近似金针菇,又不似后者那般滑腻。用筷子夹上这肥润葱绿的一大捧,足可令那些素食主义者不知荤与素的界限。

张东仁小时候去镇上读书要走三天三夜,那个时候,沿路的梭梭树漫山遍野,但现在只能看到一部分。这还是退牧还林的成绩:多年前,林业局给予牧民以相应补贴,这些地方将被限制放牧。看来,退牧还林和退牧还草的绩效是显著的, 一路上,白草和猫耳油勉强覆盖了沙地,也许再过很多年,西蒙草原可复旧观。

阿拉善号称“世界苁蓉之乡”,这里因地理环境和气候条件独特,所产肉苁蓉肉厚、富含胶质、鞣质,其中吉兰泰的肉苁蓉产量大约维持在几吨左右,巴丹吉林沙漠则可供应几百吨。这些产地在内蒙古寄生于梭梭的荒漠肉苁蓉,要比新疆那里寄生于红柳的管花肉苁蓉,在品质上高出不少。据《本草纲目》记载:“肉苁蓉,味甘,微温,无毒……益髓,悦颜色,延年,大补壮阳,日御过倍……”

但买肉苁蓉的顾客并不能轻易区分各种肉苁蓉的质量,更是好奇于世界上还有比肉苁蓉质量更好的油苁蓉与更珍贵的血苁蓉。很多买家都片面以为,肉苁蓉越长越粗,就越有滋补功能,殊不知肉苁蓉要是长得太快,那再长也不见得有什么更多功效。张东仁说,长得慢的肉苁蓉,其上的鳞片排列紧密并且是横着的,它们之所以长得慢,不是因为沙地贫瘠,而是由于沙丘不断覆盖上去,让这样的肉苁蓉十几年都长不出头,直到沙丘整体移过,肉苁蓉才能从沙丘的另外一端熬出身段。

中国农科院植物研究所曾有研究人员对肉苁蓉进行了科学分析,发现长度大约在10厘米左右的,有效成分含量相对最高。张东仁曾和他交谈了三天三夜,知道了很多肉苁蓉的知识。他相信科学,认为肉苁蓉是不是能壮阳,这应当交给科学去决定,而不是凭空猜想。这一点,和壮阳药材最终消费者的想法,背道而驰。

他曾做了多年水泥销售,说起肉苁蓉锁阳的经销,也是忽而自得忽而自卑。他能在很短的时间内察言观色,筛选出可以长期合作的优质买家,也对在阿里巴巴和淘宝上竞争不过其他卖家而叹气,并对向上海等大城市去发展而感到害怕。“我们没什么文化。”似乎在他印象里,上海就代表着文化:现在有世界博览会,以前有淮海公园。他80年代曾游玩过淮海公园,花了一角钱,没想到逛了一圈就到出口外边了。“嗨,这么小,也好叫是公园。”到今天说起这事情,他还耿耿于怀,对他这个自己就有13平方公里牧地的人来说,上海的淮海公园真的是太小了。

我们决定第二天一早趁下雨之前去挖肉苁蓉,为此得在聂兵胜家住一晚上,并得先去几十米开外的他父母家,拜访一下聂家两位七八十岁的老人。

聂兵胜的爷爷今年已八十岁,趺坐在床,说起近况,真是念念不忘政府每月给他们的补贴。现在,两老不用干活,一个月也能拿到一千多元,这在当地算是一笔很不错的收入。同时,他们的吃喝都是自家种的,沙漠里也没什么花钱的地方,这些钱全都可以存下来留给子女。聂爷爷早年就加入了共产党,但“文革”时期,因不耐烦开那些没完没了的会议耽误农活,就提出退党,他想这样就可以不必每逢开会就得骑一天的骆驼进城了。结果,他被批斗。

由于现在牧民不放牧还有补贴,养老金等也一样不缺,于是不少当年费劲将户口搬到城镇的牧民就又想搬回去,但户籍制度使这种想法成为不可能。不过,选择搬进城镇的张东仁,在城镇的生活还是挺有章法。妻子在家张罗一切,小孩今年高考,他自己无师自通鼓捣了一个专卖肉苁蓉锁阳等特产的网站。虽说那个网站做得土得掉渣,他还是得到了不少订单。一个商户诚恳地评价说:老张,这个网站土得好,朴实,可信。

早上起来,张东仁的膝盖有些疼痛,他说,这里的人普遍都有风湿性关节炎,就跟南方人普遍都肾虚一样。这是一个比较独特的体质人类学上的评价,也许是地域歧视,也许是果真如此,谁知道呢。

吃罢冷羊肉泡热砖茶,车行十几分钟,我们来到挖掘者李国胜家,他们家不仅放牧,也种田,门口那十来只鸡,天天吃着沙漠里的一种黑色甲虫,据说这些鸡的味道,由是而鲜美独特。进门,谢过馍馍,接过砖茶,寒暄几句,就出门去找肉苁蓉。

现在已经到了采挖肉苁蓉季节的尾声,能发现的肉苁蓉已经不多了,尽管如此,在半小时脚程范围内,我们还是先后找到了四丛。当然,其中一丛是我们真正的发现,另外三丛,是张东仁得知我要现场采挖,就早几天通知了李国胜,要他事先找到记住,免得到时候我们在沙漠里白忙活。

露出地表的部分,肉苁蓉比锁阳要高大。由于见过惊世骇俗的锁阳形状,所以我对长得比较迷人的肉苁蓉并不大惊小怪。拍过照片后,正式挖掘开始。肉苁蓉根部周围的沙子很快被铲开,大约铲到四五十公分后,就到了它和宿主植物梭梭树的连接部。那是一个直径大约1.5厘米左右的块茎,是梭梭树输送营养给肉苁蓉的唯一通道。肉苁蓉在这里被折断,并和宿主分离。

现在,它握在我手里,手感外软内硬,其根部肥大圆润,通体带着一点点玉石般的漫反射折光,晃一晃,底下传来类似骨骼链系统带来的滞后动感效果,其上鳞结铺展有序,很有捏着能立地成妖但还在冬眠中的蛇的感觉,这是一种奇异的万物有灵论感觉吗?我不知道。我只知道以上的描述,都是正人君子的描述,事实上,我想要说的,不是以上这些内容,而是肉苁蓉是我见过的天下最淫荡的女人,只不过化做了植物,但我能感觉到它在我手里的颤抖,一阵又一阵的悸动,大漠上,风猎猎作响。

如今,这株肉苁蓉安静地躺在狭长的铺了金黄绸缎的礼品盒里,一个月时间过去,头部穗状花序排列的一朵朵花苞慢慢开放又慢慢衰败,这些花,管状针形,通体奶白,但顶部却抹着一些浅紫罗兰色。这个过程会消耗块根里储存的养分,等繁花似锦的时刻,它所有的营养也就耗尽。所以,采肉苁蓉,一般都抢在未开花之前就采挖,收获之后,要及时摘去顶部,以阻止其继续生长消耗养分。

图1:靠山吃山,张东仁在阿拉善左旗的专卖店堆满了晒干待售的肉苁蓉。从牧区收来新鲜货,晒干后销往沿海大城市,至于本地人,在这漫天黄沙里,长的比肉苁蓉还欢实,哪儿需要什么味甘无毒的那块根茎!

图4:掘开冰冻的沙地,两支肉苁蓉暴露在阿拉善沙漠酷寒的冬天里。野生肉苁蓉生长在沙漠腹地,寄生于梭梭根部,可耐极寒酷热,可深埋地下数年不见阳光而孜孜不辍,于是成就人参般功效。

中国壮阳植物考察:野生锁阳踪迹不见(组图)

靠山吃山,张东仁在阿拉善左旗的专卖店堆满了晒干待售的肉苁蓉。从牧区收来新鲜货,晒干后销往沿海大城市,至于本地人,在这漫天黄沙里,长的比肉苁蓉还欢实,哪儿需要什么味甘无毒的那块根茎

靠山吃山,张东仁在阿拉善左旗的专卖店堆满了晒干待售的肉苁蓉。从牧区收来新鲜货,晒干后销往沿海大城市,至于本地人,在这漫天黄沙里,长的比肉苁蓉还欢实,哪儿需要什么味甘无毒的那块根茎 自家产的论斤卖:牧区来的妇女正在清晨的镇上兜售肉苁蓉

自家产的论斤卖:牧区来的妇女正在清晨的镇上兜售肉苁蓉 露出地表的部分,肉苁蓉比锁阳要高大。

露出地表的部分,肉苁蓉比锁阳要高大。 宿主梭梭生命力已经足够顽强,而寄生于梭梭根部的肉苁蓉则被认为吸收了大地精华,中医认为是补肾上品。

宿主梭梭生命力已经足够顽强,而寄生于梭梭根部的肉苁蓉则被认为吸收了大地精华,中医认为是补肾上品。撰文:七格

摄影:肖诗白 孙志军

插图:任超

象形

信步在锁阳城内城和外城周围,路上不时是羊粪蛋以及驴粪块,偶尔也有黄羊干粪和它们的蹄印。太阳直射在这片荒凉的地方,像是在制造曝光过度的效果,让你不得不眯起眼睛。

锁阳这种壮阳植物,就长在这片地方。据说当年薛仁贵被困于此时,就是靠锁阳充饥。那么多兵士要以它为食,想来数量一定比现在多出许多。不似如今,你得仔细转悠,才能在干得发白的土块之间发现它们。

锁阳跟传说中灵芝的最大区别,就是灵芝似乎很有智慧,尤其是传说中的千年灵芝,总是长在人力难以企及需要铤而走险的地方,比如悬崖峭壁之间,高不可攀,采摘者不历经千险九死一生,便无法靠近它们。白娘子曾为了盗取这样的仙草,还和看守灵芝的鹤童发生了格斗。但锁阳,却是傻乎乎得顶出土块,深红色的圆头,浑噩懵懂,在烈日下除了召唤来辛勤的苍蝇,也轻易招来要挖出它们去售卖、赠送、把玩或自用的人们。

所幸的是,一枝新鲜的锁阳,前些年瓜州这边的收购价也就是30元左右一斤,倘若有一天,它们涨到一斤300元,那么,这些野生锁阳将会以更快的速度被挖个干净。

但30元也是钱,所以乡间的野生锁阳,越来越少见,如今这锁阳城下的锁阳,已经被禁止采挖,盗采者要是被抓,将会被罚款500元。

“那要是没挖到呢?”我问园区管理员。

“ 那也不管, 反正看见你挖了, 就至少500。”

实际上这也有些矛盾,因为锁阳即便不挖,它也会在开花结果后自行萎缩,合理的做法是保持一定的采挖数量,既让它们有繁衍后代的可能,也让农民有采挖的权利。这些方面,内蒙古阿拉善地区做得比较得体:每个牧场都分配到牧民家庭,越往北地盘就越大,几十平方公里内不能放牧,但牧区内产出的锁阳以及肉苁蓉等,都属于该牧民家庭财产。这样,牧民自己会管理采挖行为,并会自觉保护这片土地,不任由他人胡采乱挖。

我的向导陈强并不满足这些被发现的单头或双头锁阳,他一心要找一个更多头的,多子多福,所有意味着多的东西,在传统生殖崇拜里,都是好的。

终于,在一个滑沙斜坡处,一丛多头锁阳被他发现了。但是,还是晚了一步,已经有同行的两个游客注意到了它的存在。

然而我的三脚架和相机还是完成了对它的圆满记录。

直射阳光下,它就像玩具一样,天真无邪地立在那儿,丝毫不知道因为它形状绝类男阳,将随时有可能离开大地。

懂行的,将只挖掘到根部以上,但保留宿主和它连接的根部,这样今后它还能长出新的锁阳。不懂行的,满不在乎,就连锅端。

拍完照,我长久注视着它:顶部圆融融的,表面好似水分都被吸收殆尽的杨梅,一片片褐色的小叶鳞片均匀密布全身,又干又脆,有些突触部分开了极小的红花。传说若在寒冬三九天,周围的雪水会被它的阳气融解,这时若被挖出,将是最补的药材。后来,我在阿拉善左旗的张东仁那里,看到了晒干的三九三锁阳,被随意装在一个编织袋里,仿佛那不是外面纷纷扬扬传闻中珍贵无比的三九三,而是一堆农民做饭时塞入灶膛引火用的小木头疙瘩。的确,在张东仁眼里,这些晒干的三九三就是一堆忘记处理掉的垃圾,因为里面的细胞组织在三九严寒日子里冻出了冰渣,留在地里还好,来年春天能自行消融。一旦挖出来晒干,冰渣就会刺破细胞壁,剖开来跟冻豆腐似的。所以他们一般都生吃三九三的锁阳,但从来不拿出去卖,外面卖的那些号称三九三的锁阳,在他看来简直就是一文不值。我掰开了三九三的锁阳,它的横截面上密布蜂巢般的小孔,就像是一段被白蚁蛀得很厉害的干木……

依依不舍离开锁阳城下这一丛迷人的锁阳之前,看着它在碎石细沙间,让热烈的阳光灼晒。这是一片倾斜度极大的沙地,旁边残垣断壁,淡黄褐色的夯土墙,毫无心机地矗立在蓝天之下。当年在此叱咤风云的勇士们都已远去,白云千载,但我听不到李凭的箜篌,只是这丛锁阳,让我平生临别怜惜之意。

走出很远,陈强猛吸口烟,说这个时候,它应该已经被刚才那两个看到它的游客挖走了。我这才想起那两个兀鹰般蹲在旁边巨型土丘上,久久不肯离去的身影。

如果直接以药理学来证明,锁阳根本没有壮阳功能,又能怎样呢?兀鹰会因此而飞走么?

很久以前,虎骨就被证明过跟壮阳无关了。华南虎不照样消失了?东北虎不还是在圈养中?甚至有人斥巨资,人工养殖东北虎,希望等禁令一开,就能靠销售虎骨虎鞭赚钱。

也许,人只要一天阳根不消失,世界就一天不安宁。

南岔乡在甘肃省瓜州县西南方向,那里有一个叫八工村的地方,二十岁出头的陈强就住在那儿。八工村很干净,进村的时候,一些村民还在打扫街面,这里的人以自家门前有脏物为耻,这一点,江南一带号称鱼米之乡的村庄,以及鄂湘等地,都远远不及。

从南岔乡出发,驱车直往老师兔去寻找野生锁阳。由于锁阳已经成为当地财政收入的一个重要项目,所以能挖到锁阳的地方,大多已经被相应的企业圈起来,能任人挖到锁阳的地方,实在是少之又少。其实,老师兔也属于保护区,不提倡去挖掘,只是这里的保护目前还很不到位,毕竟挖锁阳是这里的传统生活方式。

所以不少人依旧会带着小铲子去老师兔等地方勤劳致富。平时季节,湿锁阳一斤七八块钱,冬天三九三时的锁阳则可几十元一斤。陈强说,这样下去,不出两年,锁阳就很可能挖不到了。

一小时后,我们拎着铲子,在戈壁滩上努力寻找。果然,那里的不少地方,一个个空坑,昭示着这里的锁阳已被挖去。放眼望去,一丛丛马刺、白刺、芨芨草、红柳、六苦草,生死参差,枯荣并存,但伴生的锁阳,却踪迹不见。

站到高处的烽燧遗址上,天似穹庐,笼盖四野。风猎猎刮过,云将光线弄得忽明忽暗,仿佛从洪荒太古到信息时代,也就弹指间。

老师兔地方很大,但我相信陈强会找到,因为他父亲指点过他。他父亲并没有陪同我们,而是依旧一个人在棉花田里分秧。那片棉花田在种棉区的另一头,后来去田里看望他父亲时,田埂两边的农民正伏地分秧。陈强并不参与这些农活,他在新疆昌吉市工作,和妈妈、弟弟一起经营智能水表的生意,遇到农忙,陈强解决家里人手不够的方法,就是从外面雇短工来帮忙。短工如今素质也有所下降,要是东家给的饭菜不合口味,就直接倒一边给你看,陈强的回应是不做声,回去重做一顿饭,再度送上……

忽然,陈强高叫我们过去。

在一条沟壑下面,溪水旁边,两根锁阳安静地突破干土,似乎时光在此打了几个转后,决定停止,任凭旁边的溪水毫无知觉地淌过。

连铲带挖,不多时,这根锁阳就完全暴露在我们面前。现在,它只有根部还和宿主植物相连,只要陈强伸手去轻轻一掰,它就将失去和宿主这一生的联系。

比物象形,这种原始思维方式依旧深深影响着我,尽管我熟知数理逻辑那一套仪式,并对科学主义左右手互搏的拆解招数心知肚明,但此时此景,我还是忍不住移情。因为这丛锁阳不仅是可爱的,也是跟人体器官极度形似的。如果说,吃啥补啥的逻辑起点之一,就是吃的目标和补的对象在外形上要相似,那么,即便最没有想象力的人,也会知道该做些什么。这是一根了不起的仿真度极高的野生情趣玩具,我相信它要是洗干净放淘宝网上一定会引来不少人的惊呼,它太逼真了,甚至连冠状沟都能寻见。在那一刻,我不是很想吃掉它,而是很想崇拜它。

陈强老练地将这根锁阳采到了手。他找了一段干枯红柳枝,劈去锁阳的外皮,若用金属,锁阳表面会迅速发生化学反应,氧化变黑。

陈强切了一块递过来,我放进嘴里慢慢咀嚼,水分很足,但很不幸味道糟糕,足量的涩感迫使我差点全吐出来,等我嚼完吐渣,整个口腔已经涩得没有感觉。

南岔乡的一位大叔说,有些地方的锁阳就是涩,但有些地方的,味道就不错,到了冬天,还会有点甜。不过他们基本不生吃,而是晒干了切片,然后在冷天泡茶喝,特别适合胃寒者饮用。至于拿锁阳泡酒,做咖啡,那是后来企业做的事。一壶锁阳茶,才是当地人的习惯。加一撮茶叶,放一点枸杞,几片锁阳,开水泡了,喝起来稍微有些咸,因为这里的水质偏碱。

后来,我在内蒙古张东仁家里,吃到了用锁阳粉、面粉以及白糖混合,油炸出来的锁阳饼。深褐色,一股淡淡的药味,张东仁抱歉说锁阳粉放多了,其实他不知道,我巴不得一点儿面粉都不要放。至于现在这根挖起来的锁阳,陈强给了司机李师傅,他也是这个地方的人,但一辈子没来过老师兔,也没挖过锁阳。

回到村上,南岔乡所有的劳动力,还在田间忙碌。现在是拣棉秧苗的农忙时间,这活必须最近几天干完。那些棉秧,好几丛长在一起,棉农得留下最茁壮的一根,其余的全拔去,任其在田间晒干。

根本没有人会有闲工夫去挖锁阳,他们要一直忙到晚上7点。

陈强做饭,厨艺不错,年轻的农民,干净的猪肉,松嫩的鸡蛋,新鲜的番茄,以及厨房门口那一片地砖幽暗的反光。

饭后,村外闲聊。父子两人同时抽起了烟。月亮静静高挂在穿天白杨之上,下面的人,有一搭没一搭地说话。

毒海星入侵南太平洋珊瑚礁:吞噬附近生命(图)

新浪环球地理讯 北京时间3月11日消息,据美国国家地理杂志网站报道,莫雷阿岛是南太平洋上一座古老的岛屿。到2008年,这座岛屿近海的特马厄珊瑚礁的健康状况都还很不错,但是稍后侵入的带有毒刺的长棘海星和飓风使其进入瘫痪状态。

目前国际组织正在对位于南太平洋上的莫雷阿岛进行研究,了解它过去的生物多样性,查看现在的生物生存情况,以便找到能令其重现生机的方法。

1. 蓝色珊瑚礁

蓝色珊瑚礁(图片来源: David Liittschwager, National Geographic)

蓝色珊瑚礁(图片来源: David Liittschwager, National Geographic)莫雷阿岛(Mo‘orea)位于塔希提岛西北仅12英里(20公里)处,是南太平洋诸岛中的一个佼佼者。该岛长达1200年的文明和历史,已经使其变成一个国际性生物多样性研究热区,吸引了大量探索家。

2.健康状况

珊瑚礁的健康状况(图片来源: David Liittschwager, National Geographic)

珊瑚礁的健康状况(图片来源: David Liittschwager, National Geographic)2008年,莫雷阿岛近海的特马厄珊瑚礁的健康状况还很不错,但是稍后侵入的长棘海星和飓风使其进入瘫痪状态。目前科学家正在利用新的遗传鉴别工具,研究如何让莫雷阿岛的珊瑚礁恢复生机,并研究全球和局部地区的变化加速是否已经对该生态系统的恢复能力产生重大影响。

3.建立交流渠道

建立交流渠道(图片来源: David Liittschwager, National Geographic)

建立交流渠道(图片来源: David Liittschwager, National Geographic)居住在莫雷阿岛上的84岁塔希提老人帕贝•马培,正在给儿子布鲁诺讲述他从祖先那里了解到的有关这片土地和海洋还没遭到破坏前的情况。据马培说,这座小岛及其周围的海洋是世代相传的。但是现在它或许会转变方向,成为西方最新科学研究的桥梁。把两代人召集在一起是特普•亚迪提亚协会( Association Te Pu Atitia)会长和UC伯克利研究工作站(UC Berkeley Gump Research Station)副主管黑纳诺•迪瓦•穆尔菲的一项任务。

特普•亚迪提亚协会2002年成立,是一个非盈利组织,旨在为该岛上像马培一样的老者和他们的后代之间的交流清除障碍,同时为来该岛考察和居住在这里的科学家之间的交流创造条件。

4.脆弱的世界

脆弱的世界(图片来源: David Liittschwager, National Geographic)

脆弱的世界(图片来源: David Liittschwager, National Geographic)马培毕生都在进行有关这座珊瑚岛的文化之旅。现在当地老者已经能通过科学方法验证他们对大自然进行观察获得的资料,科学家也能通过特普•亚迪提亚协会的长期观察资料检验他们自己的数据。马培说:“我们掌握很多数据,我们一生都生活在这里。”以前科学家提出的有关如何管理莫雷阿岛的自然资源的 “好”建议,并没采纳该组织的意见。

亚迪提亚中心的黑纳诺•迪瓦•穆尔菲通过自己的教育背景,慢慢收集并证实这些老人的故事的真实性。她回忆说:“这具有很大挑战。我们经过5年的不懈努力,彼此交换意见,让他们相信我们,告诉他们如果我们不采取任何行动,我们将失去他们掌握的所有知识,其中包括我们祖先传授给我们的医学、航海和其他知识。”

墨西哥水下洞穴现史前人头骨 疑首批美洲人(图)

新浪环球地理讯 北京时间3月11日消息,据美国国家地理杂志网站报道,潜水人员2007年在墨西哥尤卡坦半岛的一个水下洞穴发现一些骨骼,其中包括一颗人头骨和一些乳齿象骸骨。潜水人员目前正在对该洞进行研究,那颗头骨可能是第一批美洲人的残骸。

1.第一批美洲人

第一批美洲人(图片提供:Daniel Riordan-Araujo)

第一批美洲人(图片提供:Daniel Riordan-Araujo)2007年,潜水人员在加勒比海附近的墨西哥尤卡坦半岛的一个水下洞穴发现一个头顶朝下的人头骨,他们小心翼翼的把一个标志物放在头骨附近。根据头骨的位置进行判断,该科研组认为这个人是在大约1万年前死在那里的,之后不久这个洞穴就因海平面上升被海水淹没。如果这一猜想得到证实,这个头骨将成为目前已知最古老的早期美洲人或古印第安人(Paleo-Indian)残骸。

尽管这个颅骨和乳齿象及其他史前动物骨骼是在2007年发现的,但是为了留出充足时间研究该地点,训练具有考古经验的潜水人员,相关消息直到上个月末才公布。潜水人员以前曾在周围的洞穴里发现冰河时代的动物遗体,但是他们并没想到会在这一地区发现人颅骨。潜水人员艾伯图•纳瓦说:“这是一次美妙的探索经历,你永远也想不出接下来会发现什么。”

图鲁姆洞穴探测项目(PET)和全球水下探索者协会成员纳瓦说:“我们想查清楚黑人霍约洞穴的故事,弄明白这个人和动物骸骨是如何到达那里的。”《国家地理》杂志对潜水人员进行考古学培训提供了部分资助。该杂志和《国家地理新闻》都是美国国家地理学会的组成部分。

2.乳齿象骸骨

乳齿象骸骨(图片提供:Daniel Riordan-Araujo)

乳齿象骸骨(图片提供:Daniel Riordan-Araujo)潜水人员亚历克斯•阿尔瓦雷斯正在测量乳齿象骸骨,在2007年的黑人霍约洞穴探索期间,潜水人员在距离那个人头骨大约20英尺(6米)的地方发现这些乳齿象骨骼。据阿尔瓦雷斯的队友艾伯图•纳瓦说,他们在附近还发现一些其他动物骨骼,其中包括史前熊的残骸。

这个洞穴并没有很大的洞口,因此成年(或者更小的)乳齿象(长毛猛犸象的近亲,体毛更少)根本无法进入洞内。该科研组表示,一种可能性是:古印第安人捕捉到这头乳齿象,杀死它后,把它分割成小块带进黑人霍约洞穴。人类学家大卫•迈尔特兹没参与这项研究,据他说,从其他遗址获得的证据似乎证明了居住在北美洲的史前人类曾经确实猎捕过乳齿象。

美国德克萨斯州南卫理公会大学古印第安人专家迈尔特兹表示,黑人霍约洞穴的发现“令人兴奋不已”。不过他说,此刻该科研组认为这些骨骼已有大约1万年历史的想法还只是“猜测,并不是已被公认的最终定论”。

3.吞噬光线

吞噬光线(图片提供:Daniel Riordan-Araujo)

吞噬光线(图片提供:Daniel Riordan-Araujo)这是在2007年的黑人霍约洞穴探索期间,潜水人员正在下潜,准备进入墨西哥的这个漆黑一片的洞穴。纳瓦解释说:“洞内漆黑一片,它也由此得名。我们第一次进入该洞时,发现里面黑的伸手不见五指。我们感觉它好像正在吸收我们的照明设备发出的光。我认为很多人都觉得洞穴很可怕。但是对我来说,这是一个美丽的地方。洞里的空间很大,里面装点着漂亮的钟乳石。洞里的水很清澈,当你看自己的手和设备时,感觉好像自己正飘浮在空中。”

4.发往地穴的“火箭”

发往地穴的“火箭”(图片提供:Daniel Riordan-Araujo)

发往地穴的“火箭”(图片提供:Daniel Riordan-Araujo)在2007年的探索期间,潜水人员借助水下“推进器”前往黑人霍约洞穴。这段水下通道曲曲折折,全长超过4000英尺(1200米)。该科研组表示,黑人霍约洞穴大约有200英尺(60米)高,120英尺(36米)宽,它在被海水淹没以前,曾是一个非常重要的淡水源。纳瓦解释说:“在其中一个通道的入口,我们看到一些垂直凹槽,我们认为这是绳索留下的磨痕。”这说明“有人曾在这里取水,或者他们跳进洞后,需要借助绳子爬上来”。

5.齐头并进

齐头并进(图片提供:Daniel Riordan-Araujo)

齐头并进(图片提供:Daniel Riordan-Araujo)亚历克斯•阿尔瓦雷斯正游向他的科研组在黑人霍约洞穴发现的那颗人头骨。加利福尼亚州韦特史料研究所的考古学家多米尼克•里索罗表示,这个头骨的形状将有助于科学家查明第一批美洲人到底来自哪里。他说:“通过进行这种分析,我们能更好地了解这些人跟旧世界的哪种人的亲缘关系更近。” 里索罗与墨西哥国家人类学和历史学协会联合组织了一项针对黑人霍约洞穴的更大规模的研究。

迄今为止这个头骨仍是头朝下呆在原地,该科研组并未接触或者移动过它。纳瓦说:“在任何考古现场,保持所有物体原封不动很关键。”该科研组希望能获得一些头骨样本进行检测,不过在现场清理计划出台前,这个想法根本无法实现。纳瓦说:“现在我们的主要任务是保护现场。在我们最终确定可以做些什么工作以前,不能采取任何行动,不能对现场造成丝毫破坏。”(孝文)

揭秘羽毛进化史:从鳞甲到霓裳(组图)

1861年发现于德国某个采石场的这一件有1.5亿年历史的化石样本,引发了一场至今未能盖棺定论的热议

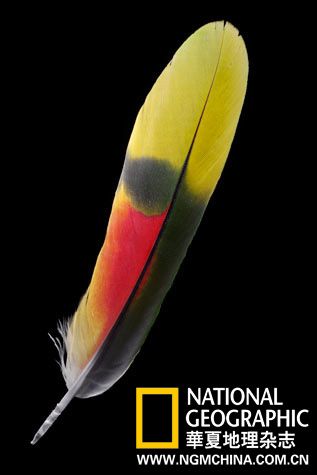

1861年发现于德国某个采石场的这一件有1.5亿年历史的化石样本,引发了一场至今未能盖棺定论的热议 青绿顶亚马逊鹦鹉的尾羽

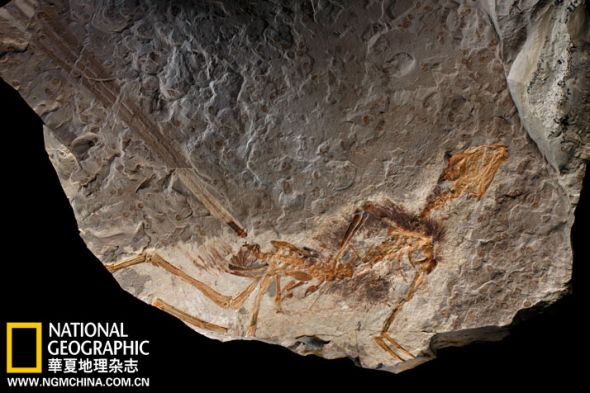

青绿顶亚马逊鹦鹉的尾羽 翼龙化石上稀疏的羽丝看上去可能与这只幼鸟身上的绒毛近似

翼龙化石上稀疏的羽丝看上去可能与这只幼鸟身上的绒毛近似 意外北票龙头部、后背和尾巴上长着简单而蓬乱的毛

意外北票龙头部、后背和尾巴上长着简单而蓬乱的毛 这些毛可能有着炫耀的功能,就像马或雄狮的鬃毛一样

这些毛可能有着炫耀的功能,就像马或雄狮的鬃毛一样 有鸽子般大的耀龙长着四条彩带般的修长尾羽

有鸽子般大的耀龙长着四条彩带般的修长尾羽撰文:卡尔·齐默 CARL ZIMMER

摄影:罗伯特·克拉特 ROBERT CLARK

插画:邢立达(微博)

翻译:王晓波

我们中的绝大多数人只怕永远没机会亲眼一见那些最伟大的生命奇观。比如,我们无缘观赏巨型鱿鱼像篮球一样大的眼睛;独角鲸犹如长枪般的大牙呢?至多也就能在照片里仰慕一下吧。但有一样自然奇观,是我们只要举步出门,就几乎人人有份得见的,那就是利用羽毛来飞翔的恐龙。

鸟类太常见了——就算在最没生机的写字楼区也一样——以至于我们很容易把它们恐龙血裔的身份和用来飞行的精巧羽毛视为理所当然。为了抵住扑面而来的风力,飞羽有着不对称的形状,前缘窄而坚挺,后缘长而柔韧。要创造出升力,鸟儿只需倾斜翅膀,调节翼面上下的空气流速即可。

飞机的机翼用到了一些同样的空气动力学窍门,但世上任何用钢板和铆钉拼装起来的东西与鸟类的羽翼相比,都完全望尘莫及。羽毛的构造是:从一根中央羽干伸出一系列纤细的羽枝,每一根羽枝又伸出若干更细的羽小枝(就像大树枝分叉),而后者上面排布着微小的钩子。相邻的羽小枝相互钩连,就形成一种名副其实轻如鸿毛、却具有相当强度的网状结构。当鸟儿梳理羽毛的时候,羽枝之间会毫不费力地分离开来,又复位咬合。

这种美妙机制的起源是生物进化中最经久难解的谜题之一。1861年,达尔文发表《物种起源》后不过两年,德国的采石场工人挖出了一种有乌鸦般大的精美鸟类化石。它被冠以“始祖鸟”之名,生存年代约在1.5亿年前。它拥有现代鸟类的羽毛和其他特征,但也保留着爬行动物祖先的痕迹,比如口中的牙齿,翼端的爪趾,还有一条长长的尾骨。始祖鸟就像有脚的古鲸化石一样,似乎捕捉到进化变形过程中的关键一刻。“这对我来说是件喜事。”达尔文跟一个朋友坦承道。

假如当时古生物学家们发现的是一种更古老、长有更原始的羽毛的生物,那就是大喜事了——可惜他们在其后150年里基本徒劳无功。与此同时,其他科学家试图通过研究与鸟类亲缘最近的现代爬行动物的鳞甲,来揭示羽毛的起源。鳞片和羽毛都是扁平的,也许是鸟类祖先的鳞片在世代传承中逐渐伸展,后来其边缘磨损劈裂,变成了最早期的羽毛。

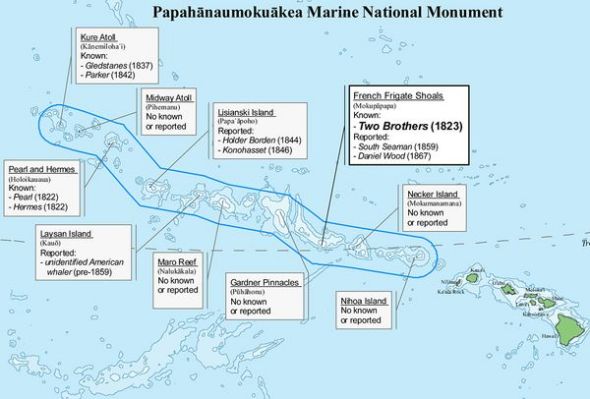

夏威夷现1823年捕鲸沉船:生锈铁锅曾熔化鲸脂(2)

5.鲸脂钩

鲸脂钩

鲸脂钩在失事船只所在地看到的一个鲸脂钩。捕鲸人利用这种钩子把大块的鲸脂搬运到其他地方,因为含油很多的鲸脂很难用传统工具搬运。

6.蒸锅

蒸锅

蒸锅一只蒸锅躺在“两兄弟”号失事船只所在地的海床上。吉利森说:“人们经常认为,只有发现金子或银子,失事船只才会很吸引人,但是这种情况说明这是一艘正在运作的船。我们发现的所有文物都说明这是一个漂浮工厂。”

7.夏威夷捕鲸船残骸

夏威夷捕鲸船残骸

夏威夷捕鲸船残骸一张美国政府绘制的图表显示,在夏威夷群岛西北有很多失事船只残骸。

8.“两兄弟”号并不孤单

“两兄弟”号并不孤单

“两兄弟”号并不孤单2005年在夏威夷波尔和赫尔墨斯环礁发现另一艘捕鲸船“波尔(Pearl)”号的残骸。画面前方是一个铁锅,它是用来把鲸脂熔化成油的,这跟在“两兄弟”号残骸处发现的铁锅的用途一样。(孝文)

美黄石公园数公里地面因地下岩浆大幅隆起(图)

黄石国家公园城堡间歇泉向外冒出蒸汽。(图片来源:Mark Thiessen, National Geographic)

黄石国家公园城堡间歇泉向外冒出蒸汽。(图片来源:Mark Thiessen, National Geographic)新浪环球地理讯 北京时间1月21日消息,据美国国家地理杂志网站报道,科学家报告称,美国黄石国家公园的超级火山刚刚进行了一次“深呼吸”,导致方圆数公里的地面大幅隆起,一些区域隆起了10英寸(约合25厘米)。研究人员指出,有关隆起的研究可能为了解火山地下管道提供宝贵线索,最终帮助科学家预测黄石公园的火山何时喷发。

帮助预测火山喷发

这座火山大规模喷发的强度可达到1980年圣海伦斯火山喷发强度的1000倍,在过去210万年时间里,大规模喷发次数共有3次。黄石公园座落于怀俄明州,其火山喷口覆盖的面积达到25英里×37英里(约合40公里×60公里)。它在上一次大爆炸后形成,距今大约64万年。自此之后,这座火山小规模喷发了大约30次,最近一次是在7万年前。喷发让喷口充满熔岩和火山灰,最终形成我们今天看到的较为平坦的地带。

但从2004年起,科学家发现喷口上方的地面以每年最快2.8英寸(约合7厘米)的速度隆起。2007年至2010年,地面隆起速度大幅降低,每年隆起1厘米或者更少。从开始隆起到现在,火山喷口上方的地面最高隆起了10英寸。研究黄石公园火山活动的专家、犹他州大学的鲍勃·史密斯表示:“因为覆盖面积巨大加之幅度很高,这种隆起非常引人注目。”

科学家认为地下4到6英里(约合7到10公里)的一个不断膨胀的岩浆房导致地面隆起。史密斯说,幸运的是,这种隆起似乎并不是灾难即将发生的前兆。“最初,我们也曾担心地面隆起会导致火山喷发。但在发现岩浆位于地下10公里后,我们消除了这种担忧。如果深度在2公里或者3公里,我们将陷入极大担忧之中。”

2010年12月3日,《地球物理研究快报》刊登了有关地面隆起的研究论文,史密斯是论文的合著者。他指出,有关隆起的研究可能为了解火山地下管道提供宝贵线索,最终帮助科学家预测黄石公园的火山何时喷发。

只见隆起 不见喷发

在美国地质调查局黄石火山观测站,史密斯和同事正利用全球定位系统和干涉合成孔径雷达等工具对喷口的隆起和下降进行测绘,雷达能够提供地面变形的测量数据。地面变形说明岩浆正在朝地面移动,达到一定程度后可能喷发。举例来说,在1980年喷发前,圣海伦斯火山曾在几个月内剧烈膨胀。然而,也有很多出现隆起但最后并未喷发的例子,其中就包括黄石的超级火山。过去几千年时间里,这座火山一直处于起起落落的状态,但并未喷发过一次。

根据当前的理论,黄石的岩浆房由来自地幔并向上喷涌的热岩补充。当流入的岩浆不断增多,岩浆房就会像肺一样膨胀,导致上方的地面隆起。电脑模型显示,在最近的隆起中,每年流入岩浆房的岩浆达到0.02立方英里(约合0.1立方公里)。根据当前理论,在岩浆流入速度趋于缓慢之后,岩浆可能水平移动并最终固化冷却,促使地表下沉。

史密斯表示,基于掌握的地质证据,过去1.5万年时间里,黄石可能处于一个膨胀和收缩的连续周期,这个周期可能继续。调查结果显示,火山喷口在1976年至1984年之间上升了大约7英寸(约合18厘米),而后又在随后的10年下沉了大约5.5英寸(约合14厘米)。他说:“火山喷口处于时上时下的状态,但偶尔一次‘打嗝’便会导致热液喷发、地震或者最终形成火山爆发。”

与间歇泉地震有关?

预测火山何时喷发难度极大,部分原因在于有关黄石地下活动的具体细节仍未确定。此外,由于从上世纪70年代开始才有黄石火山活动的连续记录,从地质学的角度上说,区区几十年的记录简直不值一提,因此很难得出一个准确的结论。地质调查局位于华盛顿的喀斯开火山观测站的黄石专家丹·德祖里辛表示:“地下深处显然存在岩浆源补充黄石火山,因为黄石过去曾经喷发过,此外,我们也在较浅的深度发现了岩浆。地壳内一定存在岩浆,我们还没有掌握所有的热液活动。当前的火山正喷出大量热量,如果没有从岩浆补充热量,整个系统从7万年前也就是上一次喷发到现在早已经固化冷却。”

这个大型热液系统就位于黄石地表下方,为黄石公园制造了很多著名旅游景观。德祖里辛表示,热液系统在地面隆起过程中可能扮演角色,虽然没有人能够确定影响程度。他提出这样的疑问:“是否存在这样一种可能性,即一些隆起可能不仅由新岩浆流入导致,同时也与热液系统自我封闭和增压有关。在出现裂缝和压力降低时,是否又出现下沉?这些细节都很难确定。”

重要的新研究领域

这种研究并不只是简单地观测地面隆起和下沉。不同的区域可能朝着不同的方向移动并且以当前未知的方式相互联系在一起。也就是说,对火山和热液管道网络的测绘工作至今仍未完成。黄石公园每年发生大约3000次地震,可能为了解地面隆起和岩浆房之间的关系提供更多线索。2008年12月6日至2009年1月8日,黄石湖周边地区发生了大约900次地震。

犹他州大学的史密斯表示,这种地震“频发”允许热液逃离,可能帮助释放岩浆房的压力,同时减缓隆起速度。他说:“大型地震与岩浆流入导致的隆起和变形有关。岩浆流入如何施压于邻近的断层以及断层如何将压力传递给岩浆系统是一个重要的新研究领域。”地质调查局的德祖里辛指出:“由于采用更先进的技术进行研究,我们了解的黄石变形过程变得更为复杂。”(秋凌)

美洲神秘吸血怪兽谜底揭开:为患皮肤病郊狼(图)

新浪环球地理讯 北京时间11月2日消息,据美国国家地理网站报道,20世纪90年代中期,波多黎各当地居民声称看见了一种神秘的吸血怪兽“卓柏卡布拉”(chupacabra)。此后,墨西哥、美国等国媒体也报道发现了“卓柏卡布拉”的踪迹。至于这种吸血怪物的来历,人们众说纷纭,有的认为是狼,有的认为是吸血鬼。美国科学家表示,神秘的吸血怪兽其实是身上长满疥癣的郊狼或别的犬科动物。

患有严重兽疥癣的郊狼

据称,今年6月仍有人宣称发现了有血有肉的“卓柏卡布拉”,所以,相比尼斯湖怪和大脚怪,科学家更易于对这种吸血怪兽展开研究。在几乎所有的目击报告中,所谓的“卓柏卡布拉”最终被认定其实就是患有严重兽疥癣的郊狼。兽疥癣是一种潜在致命的皮肤病,可引起动物体毛脱落,皮肤皱缩等症状。

对于一些科学家来说,这种对吸血怪物“卓柏卡布拉”的解释已经够充分。美国密歇根大学昆虫学家巴里·奥康纳(Barry OConnor)说:“我并不认为我们还需要展开进一步研究,或需要为这些目击报告作出其他解释。”奥康纳从事可引起兽疥癣的疥癣虫的研究。美国佐治亚大学野生动物疾病东南合作研究所的专家凯文·基尔(Kevin Keel)看过所称的“卓柏卡布拉”尸体照片,他也认为那显然是郊狼。

基尔表示,他可以想象别人对此的各种猜测。基尔说:“它仍然看上去像郊狼,要我看,那就是郊狼。如果在树林里看到,我也不认为它是‘卓柏卡布拉’。我曾经对患有兽疥癣的郊狼和狐狸进行过研究。但是,外行人可能会将它们误认为是别的怪物。”疥癣虫还会引发发痒的皮疹,而在人类身上,这种疾病被称为疥疮。

无论是人类还是非人类动物身上,疥螨都会寄生于宿主的皮肤下面,分泌卵和废物,诱发免疫系统出现刺激性反应。在人类身上,疥疮(指对疥螨废物的过敏反应)不是什么大病,只是让人稍感烦恼。然而,如果像郊狼这样的犬科动物患上了这种疾病,则会危及生命,因为它们尚未进化具有对疥虫感染有效的防御机制。

对疥螨的反应有天壤之别

奥康纳推测,疥螨可能从人身上传播至家犬,接着又传播给野外的郊狼、狐狸等犬科动物。他的研究表明,人类和犬科动物对疥螨的反应之所以天壤之别,是因为在漫长的进化历史进程中,人类和其他灵长类动物曾与疥螨长期共存,而剩余的动物则没有。奥康纳说:“灵长类动物是疥螨的最早宿主,我们与疥螨共存的进化历史有助于我们遏制疥螨,这样,它们就不能像在其他动物身上那样恣意妄为。”

换句话说,随着人类的不断进化,如今我们的免疫系统可以在疥螨攻击之前就能消除它们的威胁。佐治亚大学的基尔表示,疥螨其实也在不断进化,但是,疥螨有时间去优化其对人类的攻击方式,不至于致我们于死命,从而让我们对疥螨的有用性不复存在。在非人类动物身上,疥螨迄今尚未找到这种平衡之法。以郊狼为例,由于遭到疥螨攻击后反应强烈,导致其体毛脱落,血管收缩,令一般的疲劳感加重,甚至令其感到精疲力竭。

由于“卓柏卡布拉”很有可能是长了疥癣的郊狼,这解释了神秘吸血怪物常常攻击牲畜的原因。奥康纳说:“身上长疥癣的动物通常疲惫不堪。如果它们难以捕捉到以往算是平常的猎物,它们可能会选择牲畜下手,毕竟更容易一些。”至于所谓“卓柏卡布拉”的吸血传奇,这可能属于误传,或夸大其辞。奥康纳说:“我认为这纯属虚构。”

美国缅因州波特兰市的国际神秘动物学博物馆馆长洛伦·科尔曼认同奥康纳的观点。他说,许多有关“卓柏卡布拉”的目击报告,都可以用长了疥癣的郊狼、狗、科伊狗或狼与野狗杂交后代来解释。科尔曼说:“这肯定是有说服力的解释,但并不意味着可以解开整个谜团。”例如,仅在1995年,波多黎各就有超过200例“卓柏卡布拉”目击报告,但没有一例与犬科动物的特征相吻合。

以讹传讹的结果

科尔曼说:“1995年,专家认为卓柏卡布拉其实就是两足动物,站高3英尺(约合1米),遍体短短的灰毛,背部有尖刺。”科尔曼举例说,就像打电话游戏一样,话传到最后已面目全非:由于新闻报道的失误和翻译错误,有关“卓柏卡布拉”的描述在20世纪90年代末期开始不断改变,到2000年,最初的“卓柏卡布拉”特征已被一种新的犬科动物所取代。

也就是说,原来被认为是一种两足动物,而如今则成了攻击牲畜的四足动物。科尔曼说:“这的确是重大失误。由于以讹传讹——多数媒体现在都报道称卓柏卡布拉是患了疥癣的狗或郊狼——你确实再也听不到最初像来自波多黎各或巴西那样有说服力的报道。有关吸血怪物消失以及患有疥癣的犬科动物的报道大大增多。”

那么,有关“卓柏卡布拉”的最早传闻又该如何解释呢?科尔曼说,一种可能性是,波多黎各人在1995年夏天观看或听说了一部恐怖片后,开始胡思乱想,想象出各种各样可怕的事物。他说:“如果看一看电影《异种》(Species)在波多黎各放映的日期,你会发现它与最早卓柏卡布拉目击报告的日期重叠。接下来,你再比较一下娜塔莎·亨斯屈奇所扮演的角色‘西儿’,就会发现背部的尖刺与1995年卓柏卡布拉第一批照片的特征相吻合。”

另一种可能性则是,所谓的卓柏卡布拉其实是波多黎各岛上逃出来的大批猕猴,它们常常用后腿站立。科尔曼说:“那个时候,波多黎各科学家用许多猕猴进行血液实验,后来,有一些猕猴从实验室逃了出去。卓柏卡布拉传闻或许就像猕猴一样简单,或是更有趣的事情,我们知道,科学家总在不断发现新的动物。”(孝文)