社区新闻

动物界最不称职母亲:大熊猫妈妈只生不养(图)(2)

4.黑鹰妈妈:眼见骨肉相残

黑鹰妈妈:眼见骨肉相残(图片来源:Chris Du Plessis/Gallo Images via Getty Images)

黑鹰妈妈:眼见骨肉相残(图片来源:Chris Du Plessis/Gallo Images via Getty Images)黑鹰妈妈不会阻止孩子间的争斗,尽管这种斗争往往导致丧命的惨剧发生。福布斯指出,黑鹰巢穴内会爆发“暴力冲突”,父母只会袖手旁观,任由年长的孩子杀死弟弟妹妹。他说:“这与亲手杀死亲骨肉没什么分别,长子与母亲合作,导演了这一幕,母亲也很愿望看着这一切发生。”

这种骨肉相残看似残忍,但在很多鸟类身上均较为常见。幼仔间的争斗可能帮助食物资源实现合理分配,确保身体最健壮的孩子存活下来。黑鹰妈妈关注的并不是某一个孩子,而是整个家庭的繁衍生息。

5.Hooded Grebe妈妈:偏向老大

Hooded Grebe妈妈:偏向老大(图片来源:Erwin and Peter Collaerts)

Hooded Grebe妈妈:偏向老大(图片来源:Erwin and Peter Collaerts)由于抛弃亲骨肉的行为,Hooded Grebe妈妈也是动物世界的最差妈妈之一。Hooded Grebe妈妈使用腐烂的植物建造漂浮的巢穴,与“老公”一起孵化两枚蛋直到其中一个孩子出生。福布斯说:“一旦长子出生,Hooded Grebe妈妈父母便带着它离开巢穴,任由幼子自生自灭。它们只把精力放在长子身上。”Hooded Grebe妈妈这么做就是为了保险起见,即使长子出问题,至少也有一个孩子存活下来。福布斯说:“大型捕食性鸟类往往采用这种方式。”

6.长尾南蜥妈妈:自私的悲观主义者?

长尾南蜥妈妈:自私的悲观主义者?(图片来源:Arthur D. Chapman)

长尾南蜥妈妈:自私的悲观主义者?(图片来源:Arthur D. Chapman)如果长尾南蜥妈妈产了一窝蛋并且周围有很多捕食者,它们会在孩子孵化前将蛋吃掉。福布斯表示,这可能是不可避免的一种做法,它们要用这种方式让自己变得更强大,确保能够进行下一次繁殖。他说:“长尾南蜥妈妈之所以这么做是因为捕食者的存在让它的孩子没有任何活下去的可能,它只能选择吃掉蛋,实现营养的再循环。”

7.野兔妈妈:抛弃骨肉

野兔妈妈:抛弃骨肉(图片来源:Jack Milchanowski, Visuals Unlimited)

野兔妈妈:抛弃骨肉(图片来源:Jack Milchanowski, Visuals Unlimited)孩子出生后,野兔妈妈便将它们抛弃在窝里,在最初的25天,它们每天只在窝里呆大约2分钟,给孩子喂食。在此之后,年幼的孩子就必须自食其力。兔子肉味道鲜美,捕食者尤其喜欢吃小兔子肉。为了保护孩子,野兔妈妈将它们藏在地下隐秘的兔子窝,让它们能够存活下来。虽然照顾孩子的时间十分有限,但却能够提高它们的存活率。(孝文)

一周太空图片精选:球状星团含百万颗恒星(图)(2)

5.泻湖星云

泻湖星云

泻湖星云如果使用双目望远镜或者小型望远镜观察泻湖星云,这个位于人马座的星云所呈现的粉红色较为暗淡。借助于智利的南双子座望远镜,天文学家得以绘制出精美的图片,展现这个恒星托儿所。这幅伪色图片于上周公布,丰富而鲜艳的色彩归功于来自多个滤光镜的数据。泻湖星云是一个密集的尘埃气体云,它是中重量和低质量恒星的诞生地,其中绝大多数恒星包裹在厚厚的“物质茧”中。图片背景中的蓝点是较为年轻的恒星。

6.模拟火星任务

模拟火星任务

模拟火星任务西班牙安达卢西亚地区充当了最近“实地测试”的一个测试场,测试Eurobot火星车原型和航天服。受测的航天服在设计上用于执行载人火星任务。欧洲航天局的火星车Eurobot携带可互换的工具和一系列仪器,可独立工作,也可充当宇航员的实验助手,甚至可以搭载人类探险家探索这颗红色星球。受测的Aouda.X航天服模型采用全空气循环设计,可清除二氧化碳,同时装有医疗监视和无线电设备。

7.维珍银河的“太空飞船二号”

维珍银河的“太空飞船二号”

维珍银河的“太空飞船二号”上周,商业太空飞行公司维珍银河成功测试了“太空飞船二号”的羽状减速系统。与航天飞机一样,这种商业飞行器也通过滑翔方式重返地球大气层。“太空飞船二号”采用一种独特设计,尾部可向上旋转,与机身呈65度角。这一设计可产生类似羽毛球飞行时遭遇的阻力,在减少摩擦产生的热量同时减缓飞船速度。

8.航天飞机发射架“瀑布”

航天飞机发射架“瀑布”

航天飞机发射架“瀑布”4月28日,水从39A发射架上一个290英尺(约合88米)高的塔中倾泻而下,好似一个瀑布。此时,为计划中“奋进”号航天飞机发射的准备工作正处在进行时。这座塔装有30万加仑(约合100万升)水,会在发射时放出以起到降噪作用。“奋进”号原计划4月29日发射,奔赴国际空间站,由于辅助动力系统出现电气故障,美国宇航局被迫将发射日期推迟到5月中旬。 (孝文)

一周太空图片精选:球状星团含百万颗恒星(图)

新浪环球地理讯 北京时间5月10日消息,据美国国家地理网站报道,美国“国家地理新闻”网站刊登了过去一周公布的最佳太空图片,包括泻湖星云、M5球状星团、俄罗斯火山喷发和维珍银河公司的“太空飞船二号”在内的精彩图片纷纷榜上有名。

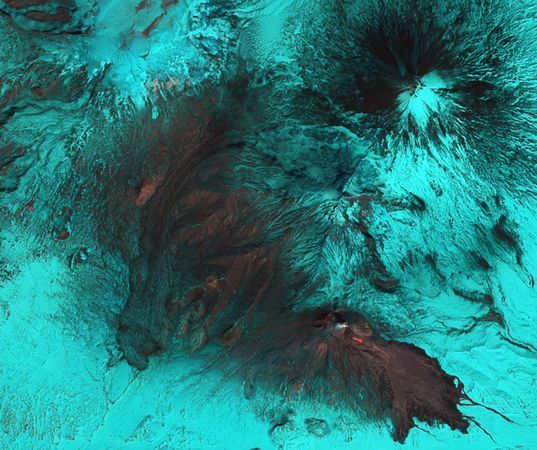

1.俄罗斯火山喷发

俄罗斯火山喷发

俄罗斯火山喷发一幅伪色照片,由美国宇航局的一颗卫星于4月22日拍摄。照片中,俄罗斯别济米安纳(Bezymianny)火山喷出的火山灰覆盖了周围的多冰地带。这座火山4月14日开始喷发,火山灰高度达到2.5万英尺(约合7600米)。照片中,火山灰和裸岩呈灰色,雪冰则呈蓝色。红色“热点”为从火山顶部喷涌出的新熔岩,东南部一个面积较大的区域是一个熔岩流。

2.肉钩星系

肉钩星系

肉钩星系美国宇航局/欧洲航天局的哈勃太空望远镜新拍摄的一幅照片,展现了NGC 2442星系(又名“肉钩星系”)。NGC 2442位于飞鱼星座,不对称的旋臂使其呈双钩形,因此得名“肉钩”。这幅照片展现了肉钩星系的中部区域和两个更为紧凑的旋臂。

3.阿根廷涝原

阿根廷涝原

阿根廷涝原照片由宇航员4月9日拍摄,泥泞的水道相互缠结,包围巴拉那河流域一个宽阔的地带。巴拉那河是南美洲第二大河。照片呈现的地带长18英里(约合29公里),位于巴拉那河下游阿根廷小城戈雅附近。因自然过程导致的移动,河床会“扣留”巴拉那河河道的残留物,它们好似湖泊一般,最终被泥浆充满。照片中的蜿蜒河道代表巴拉那河及其支流历史上走过的道路。

4.M5球状星团

M5球状星团

M5球状星团美国宇航局/欧洲航天局的哈勃太空望远镜最近拍摄的一幅照片,展现了M5球状星团,一些年轻的恒星在年老的恒星中“游荡”。M5星团是银河系最古老的球状星团之一,恒星数量达到数百万颗,绝大多数形成于120亿年前。天文学家认为最年轻的恒星在恒星撞击时形成,较老的恒星通过与伴星间的质量交换保持年轻外观。

阿根廷企鹅宝宝患罕见脱毛症变裸体企鹅(图)

阿根廷的一只“裸体”麦哲伦企鹅。

阿根廷的一只“裸体”麦哲伦企鹅。 裸鼹形鼠是1984年四月愚人节的恶作剧的主题。

裸鼹形鼠是1984年四月愚人节的恶作剧的主题。新浪环球地理讯 北京时间5月4日消息,据美国国家地理网站报道,国际野生生物保护学会最近宣布,南非和阿根廷的很多企鹅宝宝不知为何失去了它们的羽毛。

这些所谓的“裸体企鹅”患有一种罕见疾病——脱毛症(feather-loss disorder)。据该学会说,导致这一结果的可能原因包括病原体、甲状腺疾病、营养不良或者是遗传。最近对阿根廷的麦哲伦企鹅进行研究的科学家发现,“裸体”小企鹅的生长速度更慢、体型和体重均不及正常企鹅。“裸体”企鹅令我对大自然是如何让我们进化出保暖和保持干燥的方式有了更加深入的思考。毛发是哺乳动物的基本特征,羽毛是鸟类特征。毛发除了保暖,还能当作伪装(例如美洲豹身上的斑点)和防卫机制(例如豪猪的刚毛)。

有时一些动物天生就是“赤裸裸的”。例如我们人类。我们人类属于灵长类动物,然而我们浑身上下几乎光秃秃的。《国家地理》在2003年的报告里说,事实上,只有很少哺乳动物身上没有厚厚的毛发,大部分是半水栖动物,例如鲸、海象和河马。人类身上不长浓密的毛发,可能是为了避免产生扁虱、白虱、跳蚤和其他生活在毛发深处的寄生虫。当然,我们通过穿衣服保暖。裸鼹形鼠(naked mole rat)是一种喜欢挖洞的啮齿动物,长着皱巴巴的皮肤,样子很像海象。跟昆虫一样,老鼠喜欢群居在一起,由鼠后领导。这种光秃秃的动物还是1984年佛罗里达州的愚人节恶作剧的主题。

特兰西瓦尼亚裸颈鸡(Transylvanian naked neck chicken)长着光秃秃的红脖子,这是由基因突变造成的。为什么这种鸡的脖子会不长羽毛呢?科学家表示,这并不是为了让吸血鬼更容易靠近它们,脖子裸露在外对它们散热有好处。一些无毛动物还是城市传说的来源,例如神秘的卓帕卡布拉。20世纪90年代中期,有关这种吸食家畜血液的神秘怪兽的传说在墨西哥、美国西南地区和中国流传开来,当时美国波多黎各首次报道有关卓帕卡布拉的故事。

这个故事说:“经过调查最终发现,几乎所有这类事件都是由患有严重的兽疥癣的小狼导致的。这种疼痛异常、可能致命的皮肤病会导致毛发完全脱落,皮肤变皱,并会引发其他一些症状。” 兽疥癣还会对野外的其他动物产生影响,据说2003年佛罗里达有人看到了“裸体”熊。与此类似,最近几年经常有人在该国看到存在萨姆森(遗传变异,导致动物不长针毛)这种遗传病的红狐。患有该病的狐狸长着袋鼠形状的脑袋、直挺挺的大耳朵和像老鼠一样的长尾巴。从外表看,看不出狐狸的狡猾。(孝文)

一周太空图片精选:索马里地貌似万花筒(图)(2)

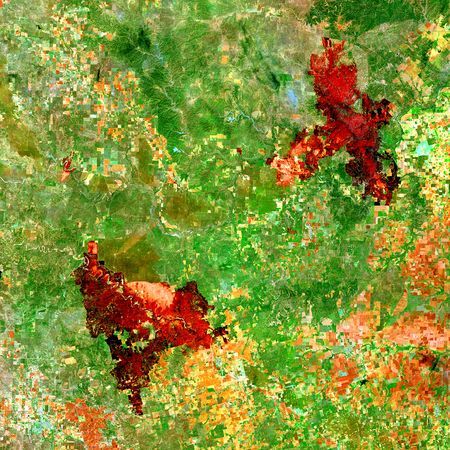

5.美国德州野火

美国德州野火(图片来源:Landsat/NASA)

美国德州野火(图片来源:Landsat/NASA)一幅伪色照片,由美国宇航局的一颗卫星在4月18日拍摄,暗红色大斑点是美国德克萨斯州野火过后留下的“伤疤”。右上方的暗红色“伤疤”由德州西北部的斯文森(Swenson)和库珀山农场火灾所致。这两场野火的过火面积超过28万英亩(约合113312公顷)。

6.乌云密布的天空

乌云密布的天空(图片来源:Pierre Ducharme, Reuters)

乌云密布的天空(图片来源:Pierre Ducharme, Reuters)4月26日,佛罗里达州肯尼迪航天中心,乌云悬浮在飞行器装配大楼上空。“奋进”号航天飞机将在这里做好发射准备。这艘航天飞机预计于4月29日发射,向国际空间站运送备用零件和一个新的粒子物理学实验设备。值得一提的是,这是“奋进”号的最后一次太空之旅。为期14天的任务结束后,“奋进”号将正式退役。

7.月球撞击坑

月球撞击坑(图片来源:ASU/NASA)

月球撞击坑(图片来源:ASU/NASA)月球撞击坑特写照片,由美国宇航局的月球勘测轨道器最近拍摄。这个撞击坑的直径达到0.6英里(约合1公里),撞击后喷射的物质落回月表。撞击坑下方和左侧的两个小黑斑同样是撞击区,可能由大块物质伴随细小颗粒降落月表形成。

8.南美落日景象

南美落日景象(图片来源:NASA)

南美落日景象(图片来源:NASA)照片由国际空间站上的宇航员4月12日拍摄。南美洲日落时分,地平线上的地球大气层从亮白色变成深蓝色。不断变化的明暗界线是日夜交替的分界线。照片中,明暗界线穿过南美洲,笼罩在夜色中的玻利维亚科伊帕萨大盐湖隐隐可见。(孝文)

一周太空图片精选:索马里地貌似万花筒(图)

新浪环球地理讯 北京时间5月3日消息,据美国国家地理网站报道,美国“国家地理新闻”网站刊登了过去一周的精彩太空图片,集中展现了超新星残余、戴“绿光帽”的落月、索马里地貌和月球撞击坑等壮观景象。

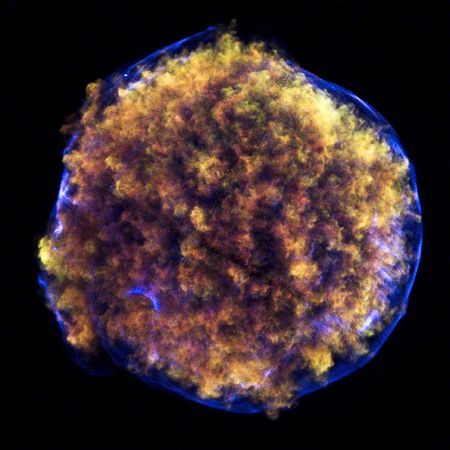

1.超新星残余

超新星残余(图片来源:CXC/NASA/CAS)

超新星残余(图片来源:CXC/NASA/CAS)1572年,地球上的很多人看到了超新星发出的明亮光线。借助于美国宇航局钱德拉X射线望远镜,科学家将有关不同亮度的X射线数据结合在一起,绘制出超新星爆炸残留碎片的新图片。这些碎片暗示着这种宇宙大爆炸的发生。

爆炸产生的碎片被称之为“第谷超新星残余”,外形好似马勃菌,不断扩张的碎片(黄色)形成一个云,外面包裹着高能冲击波(蓝色)。这幅图片表明,高能X射线弧(左下方)似乎来自于一个移动速度更快的物质球。天文学家认为,超新星在白矮星吞噬伴星爆炸后喷射的大量物质时形成。爆炸将大量物质喷向这个类日同伴,碎片放射出X射线弧。

2.空间站丢垃圾

空间站丢垃圾(图片来源:NASA)

空间站丢垃圾(图片来源:NASA)4月22日透过国际空间站窗户拍摄的照片,装满垃圾的无人驾驶“进步41号”补给船离开空间站。这艘补给船将在与空间站保持距离内绕轨道飞行,允许地面人员进行工程学测试。测试结束后,操作人员将操控这辆“太空垃圾车”进入地球大气层。重返大气层期间,“进步41号”补给船会因摩擦产生的热量燃烧。

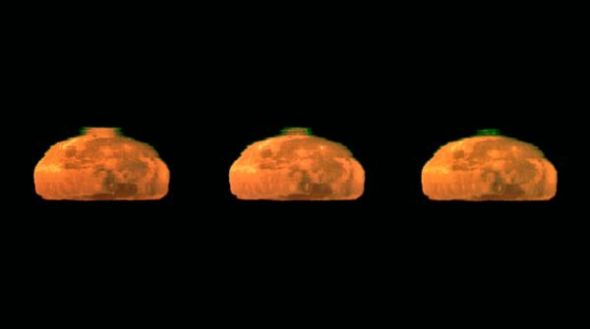

3.落月戴上绿光帽

落月戴上绿光帽(图片来源:Gerhard Hüdepohl, ESO)

落月戴上绿光帽(图片来源:Gerhard Hüdepohl, ESO)最近,欧洲南方天文台位于智利阿塔卡马沙漠的甚大太空望远镜拍摄的一系列照片对外公布,这幅照片便是其中之一。受地球大气干扰,照片中的橙色落月好似戴上一顶绿光帽。地球大气层的折射作用就好似一个棱镜。在靠近地面密度更高的大气中,较短波长的光线弯曲程度超过波长较长的光线,月球顶部出现的绿光似乎来自于波长略超过橙光或者红光的光线。在地球大气层温度发生适当变化情况下,月球折射的光线可形成幻景,在月球落下地平线时产生短暂的绿光。

4.索马里的空中景象

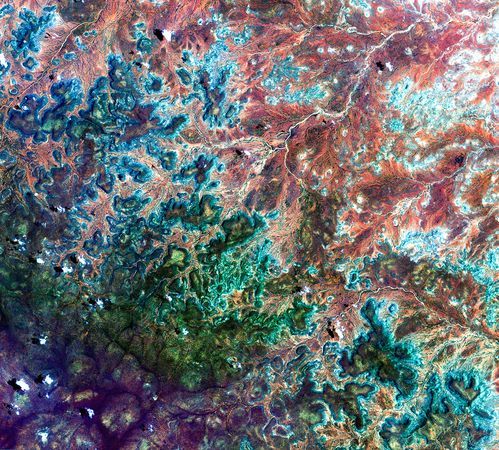

索马里的空中景象(图片来源:ALOS/ESA)

索马里的空中景象(图片来源:ALOS/ESA)照片由日本的一颗卫星拍摄,最近对外公布,展现了索马里西南部盖多地区的景象,当地地貌富于变化,色彩鲜艳,好似一个万花筒。这幅照片覆盖了索马里首都摩加迪沙西部248英里(约合400公里)和肯尼亚内罗毕北部497英里(约合800公里)的区域。

四个新崛起近海石油钻探区:北极蕴藏大量石油

新浪环球地理讯 北京时间4月29日消息,据美国国家地理网站报道,海洋深处隐藏着大量不为人知的宝藏,下面是4个深海油田,其中包括北极波弗特海的近海油田和巴西卢拉油田。

1.融化的北极冰下蕴藏着大量石油

融化的北极冰下蕴藏着大量石油

融化的北极冰下蕴藏着大量石油阿拉斯加州波弗特海的海面上漂浮着大量冰,下面蕴藏着丰富石油。据美国地质调查局估计,北极的石油总量占世界上还未发现的石油总量的13%,通过现有技术在北极大约能开采900亿桶石油。但是在这种极端环境下,还不清楚传统石油开采方法是否管用,还需要进行检测。科学家认为,北极大部分还未发现的石油位于深不超过1640英尺(500米)的近海区域,它们是世界上最偏远的一些地方。距离波弗特海最近的美国海岸警卫队航空站,位于大约950英里(1530公里)外,最近的大港口距离这里也有1300海里(2400公里)。

这些偏远地区拥有极低的气温、远海、强风、漆黑一片、海冰和最小可见度,在这里进行钻探非常困难。环保人士担心,这些地区独一无二的生态环境可能很难或者无法应对石油泄漏问题。本土阿拉斯加人和环保人士的一项法律挑战(legal challenge)拖延了必要的联邦清洁空气许可证的发放,因此壳牌集团原打算今年夏季开始在波弗特海开采石油的计划,被迫推迟到2012年。在美国所属水域以外的北极地区,石油开采已经开始。

2.非洲开启石油新时代

非洲开启石油新时代

非洲开启石油新时代2010年12月15日,加纳总统约翰·埃文斯·阿塔·米尔斯为美国阿纳达科石油公司打开朱比利(Jubilee)项目的总阀门。这座近海油井位于大约3300英尺(1000米)深的水下,有望生产多达20亿桶石油和8千亿立方英尺天然气。加纳国家石油公司同这家美国公司和其他石油公司合作,在这个项目中拥有13.75%的股份,该国希望借助这次契机走向繁荣,但前提是在石油工业不断发展的过程中没有腐败、暴力和环境退化。

位于塞拉利昂和利比里亚边界附近的朱比利油井和其他阿纳达科石油公司的油井,可能会凿穿一个700英里(1100公里)深的海下盆地的石油系统,开采出数亿桶深海石油。这些和其他项目正在帮助一些西非新国家加入到安哥拉和尼日利亚等石油大国的行列。

3.墨西哥湾更远更深处

墨西哥湾更远更深处

墨西哥湾更远更深处壳牌集团的帕迪多项目位于墨西哥湾德克萨斯州近海200英里(322公里)处,它是世界最深和距离海岸最远的深海钻探地点。就在距离海岸更近的英国石油公司“深海地平线”钻井平台发生爆炸3周前,帕迪多油井才从超过8000英尺(2438米)的水下开采出石油。

帕迪多成为第一个在墨西哥湾的第二大油田——“下第三系油气地质层”开采出石油的项目。要从已有6000万年历史的远古岩石里抽出石油,它需要比常规墨西哥湾钻井平台距离海岸更远,而且需要钻得更深。开采下第三系油气地质层的石油时,我们需要拓宽知识面,提高技能,以便应对一些新问题,例如影像效果差、炙热高温和深处存在的巨大压力。但是对能源公司来说,丰厚的回报值得它们这么做,专家认为这些岩石下面蕴藏着几十亿桶石油。

4.巴西开采近海石油

巴西开采近海石油

巴西开采近海石油2010年10月,前巴西总统路易斯-伊纳西奥-卢拉-达席尔瓦兴奋地举起双手,手上沾满从以他的名字命名的深海油田开采出来的第一批石油。卢拉油田蕴含大约65亿桶石油。这个油田只是巴西国家石油公司——巴西石油经手的部分深海石油项目,该公司总共能从所有项目中开采出大约480亿桶原油。发现这些宝贵资源确保巴西成为国际石油市场上的主要玩家。(孝文)

河西走廊天马考:成吉思汗战马只剩百匹(图)

汉武帝以武力占有河西走廊,凿空西域,引入天马,天下始安。“汉人”也由此而定名。从汉武帝的角度看,河西走廊与其称“丝绸之路”,不如叫“天马之路”更贴切。

汉武帝以武力占有河西走廊,凿空西域,引入天马,天下始安。“汉人”也由此而定名。从汉武帝的角度看,河西走廊与其称“丝绸之路”,不如叫“天马之路”更贴切。 马是一种颇通人性的动物,养马人往往爱马犹如自己的亲人,新疆昭苏种马场的牧工在为一匹种马梳理鬃毛。

马是一种颇通人性的动物,养马人往往爱马犹如自己的亲人,新疆昭苏种马场的牧工在为一匹种马梳理鬃毛。 蒙古草原上的牧民在驯马。草原上的牧民说“好马是驯出来的”,一般小马到了两岁左右由一位骑术好的人,强行骑上马背,野性的小马当然不从,双方斗智斗勇的过程惊心动魄,最后以一方胜利而告终。

蒙古草原上的牧民在驯马。草原上的牧民说“好马是驯出来的”,一般小马到了两岁左右由一位骑术好的人,强行骑上马背,野性的小马当然不从,双方斗智斗勇的过程惊心动魄,最后以一方胜利而告终。撰文:陈一鸣

摄影:孙志军 任超

一碗热滚滚的老茯茶下肚,58岁的退休老牧工魏林起身道:“走,到群上浪浪”。“群”指的是马群,“浪”是河西走廊土话,溜达的意思。这一浪就是一下午,浪过窟窿峡,浪到水库下。

一群山丹马也在浪,老魏顺手牵来两匹我们骑上。眼前是一面漫长的缓坡,绿草如盖,一直铺到云雾里。我策马走向缓坡,老魏在身后说,咱不往那走。后来我得知,那面缓坡曾让老魏悲痛欲绝。

2003年8月1日下午,先是天空瓦蓝,后则风雨交加。老魏听说老伴上山拣蘑菇,当时心就凉了——坡顶一下雨就起雾,前后左右看不出十米远,没马根本走不出来。当老魏赶到时,老伴已经冻僵了。

在山丹马场干了三十多年,老魏对焉支山、祁连山以及两山脚下的大马营草滩了如指掌,谈及牧马生涯全是生死故事。他最爱的一匹识途黑马在冰面上滑倒,把骑在马上的排长活活拽死。这三十多年里,身边老朋友有好几个死于酗酒。

老魏喝酒也是牛饮,年轻时每天喝四五斤青稞酒,直到现在老魏都声称,这辈子不知道啥叫好酒,反正度数高就是好酒。

对牧马人来说,酒是必不可少的伙伴。马无夜草不肥,当年老魏他们夜里也要跟滩,马吃到哪,人就跟到哪。无论冬夏,牧工永远穿着毡靴、带着干衣服和火柴。

老魏珍藏着一件重达六十多斤的大衣,由9张大羯羊皮缝制而成,冬天西风扬雪,裹着它睡在深没小腿的雪地里一点儿事没有。睡觉时蜷着身子,把腰带绑到大拇指上。醒来第一件事不是撒尿,而是扎腰带、带口罩、上马抄手取暖。浑身血活了,再弄点马粪烤火喝茶,实在憋急了才畅快淋漓地撒一泡。

老魏天生仔细,但脚被马踩过,腿被马踢过,右胳膊还被马咬过,当时随便抹了点红药水,转过年来起了馒头大一个脓包,割开一看,白花花的全是寄生虫。老魏谈起这些惊悚事件如同家常便饭,山丹马场的牧工祖祖辈辈就是这么过来的。

当地人都喜欢说,山丹马场的第一任场长是马踏匈奴、封狼居胥的西汉骠骑将军霍去病。两千多年来江山代谢,祁连、焉支两山间的这片草滩上始终都在养马。这不是传说,而是事实。

然而仔细追究起来,大马营草滩的养马历史也许在霍去病到来之前就开始了。

大马营的养马史具体有多少年?回答这个问题就要追溯马的前生今世——六千万年以前,野兔大小的始祖马游荡在北美洲东部,随着时间的推移,始祖马体形越来越大,迁徙能力越来越强,最终走出美洲,进入欧亚大陆,并与人类遭遇。马是驯化较晚的家畜,从乌克兰草原出土的家马遗骸来看,大约在公元前4000年左右马被人类驯化,最初用途是食肉。

当人类最早的农业与城市文明——两河流域的苏美尔文明发轫之时,乌克兰草原上逐水草而居的牧人也翻身骑上了马背。此后,欧亚大陆文明之火不断迸发,同时世界大乱。战马带着雅利安、闪米特等游牧民族四处出击,杀入富庶的农耕世界。如此想来,大马营的养马史应该不会长于六千年。

从没见过马的农民第一次碰到呼啸而至的游牧大军,会是什么情景?估计和印第安人第一次遇到西班牙人的情况差不多。由于气候巨变,距今约12500年前,马就在美洲大陆彻底消失了。当欧亚大陆的人们骑马游走四方时,印第安人仍处于徒步状态。

公元1532年,西班牙冒险家弗郎西斯科· 皮萨罗率领168名士兵入侵南美印加帝国,当手持火枪、骑着高头大马的西班牙士兵发起冲锋,印加人还未接战,就被从未见过的“火蛇”与“巨兽”吓得溃不成军,就这样,拥有六百多万人口的印加帝国亡于百余名骑马的强盗之手。后来,美洲印第安人开始捕捉殖民者遗失的流浪马并规模养殖,美国西部片中印第安骑手的胯下坐骑就是这么来的。

当然,骑上战马的农民也不是省油的灯,农耕民族攻取游牧地区的案例也屡见不鲜,比如大马营草原就见证过霍去病的铁骑。史料记载,霍去病到来之前,大马营草原的牧马者先有月氏,后为匈奴。那时的华夏先祖虽然也有了马和战车,但势力尚不及河西走廊。

最晚在春秋战国时代,马已经广泛应用于诸侯间的征战。那时,75名士兵、25名后勤人员加一部四匹马拉的战车,称为“一乘”,衡量国家军力,必以“乘”为单位。春秋礼制规定,天子六军,每军千乘,而诸侯国要是多于三千乘,就是欺君犯上。

中国第一个中央集权制朝代秦王朝,更是依车马之利,横扫六合一统天下。史书记载,秦人祖先曾靠养马、驾车得宠于夏、商、周历代帝王。秦人会养马,善御马,还精于相马,慧眼识千里马的伯乐即是秦人。秦人爱马之风从秦陵俑坑也能看出——始皇帝不仅以陶马、铜马殉葬,还活埋了六七百匹真马。

秦亡汉兴,汉臣张良劝刘邦定都关中,理由是“关中北有胡苑之利”,这相当于说,得良马者得天下。历史证明,定都长安是极为明智的决策。汉景帝休养生息,仿秦朝牧师苑遗制,在边郡养马30万匹。武帝登基时,汉帝国的骑兵战术已在与游牧民族不断交锋中发育成熟,战车开始退出历史舞台。

随后便有元朔二年(前123年)卫青七击匈奴,两年之后,十九岁的霍去病更将匈奴彻底逐出河西走廊。匈奴人哀唱“失我祁连山,使我六畜不蕃息;失我焉支山,使我嫁妇无颜色”远遁他乡。

山丹大马营草原的“马场元年”,也该从这一年开始算起。而除大马营等草原继续养马之外,河西走廊的其他绝大部分地区都由牧渐农,就像插入蒙古高原和青藏高原两大游牧区之间的一把狭长的血管,丝绸之路从此大放异彩。

在汉武帝看来,河西走廊与其称为“丝绸之路”,也许不如叫“天马之路”更为贴切。

元鼎四年(前113年),敦煌边民在水边擒驯一匹野马,献于汉武帝面前。武帝作《天马歌》:“太一贡兮天马下,沾赤汗兮沫流赭。”八年后,乌孙使者献马千匹求聘汉家公主,汉武帝得乌孙马,仍命名“天马”。不久,武帝又得知,大宛(今乌兹别克斯坦费尔干纳谷地一带)汗血马更在乌孙马之上,遂遣使西求汗血宝马,结果大宛国王杀人夺财。于是汉室遣李广利西征,围困大宛。大宛不敌求和,汉军得良马数十匹,中等以下公母马三千匹回国。太初四年(前101年),武帝将大宛马命名为“天马”,“前天马”乌孙马则改称“西极马”。汉武帝再操笔墨,赋《西极天马歌》:“天马来兮从西极,经万里兮归有德。承灵威兮降外国,涉流沙兮四夷服。”

汉武帝爱马如痴,临终任命的四位托孤重臣中,竟然有两位以养马起家,那就是霍去病掳来的匈奴王子金日磾和当过“未央厩令”的上官桀。以今人眼光观之,汉武帝似乎是个声色犬马之徒;然而换个视角看,当时骑兵的战略价值堪比今天的“两弹一星”,金日磾和上官桀获得重用其实顺理成章。

汉武帝以武力占有河西走廊,凿空西域,引入天马,天下遂安,汉人得以定名,汉家天下也初具雏形。“天马之路”,此议妥否?河西走廊四郡起点,甘肃武威雷台汉墓出土的东汉遗物马踏飞燕(又名“马超龙雀”)早已成为中国旅游标志,并蜚声世界。

魏林就是武威人。他今生之所以在地属张掖的山丹县大马营草滩养马,按他自己的话讲,就是前生注定。老魏的父亲上过朝鲜战场,退役后转业到了1949年成立的山丹军马场。

老魏成长之时,也是山丹马培育之时。

虽然大马营草滩自古以来一直养马,但汉武帝抢来的汗血宝马早已成了传说,解放前此地牧民畜养的主要是蒙古马。蒙古马脾气暴烈,耐粗饲、耐高寒,耐力好,缺点是腿短肚子大。马场成立之后,引进了顿河马、新疆巴里坤马和哈萨克马,反复杂交后,山丹马诞生了。该马既有顿河马的速度,又有蒙古马的耐力,且身高一米四左右,介于两个父本之间,刚好拉当时解放军装备的75毫米无后坐力炮。

什么样的马算是好马?老魏说,红色的枣骝马,黑色的一滴墨。老魏牧马三十多年,从来没养过白马,山丹马场以前培养的都是军马,白马上阵,太容易暴露目标。

一周太空图片精选:非洲无人小岛似白雪覆盖

新浪科技讯 北京时间4月26日消息,美国国家地理网站近日公布了本周的精美太空图片。一如既往展示了本周太空观测展现给我们的美丽世界。由于本周正值哈勃望远镜升空21周年的纪念日,因此本辑中叶特别呈现了献给哈勃望远镜的的特别生日礼物。

1、波光粼粼的潟湖

波光粼粼的潟湖

波光粼粼的潟湖这张照片拍摄于4月2日,从国际空间站上向地球瞭望,在阳光照射下,非洲海岸外的一座小岛看起来就像是一个被白雪覆盖的世界。

水面对阳光的强烈反射可以随着水深的改变而有所不同,比较这张照片中央的潟湖浅水区和环礁外部的深水区便可以看出这种差异。

这座小岛位于莫桑比克和马达加斯加岛之间的莫桑比克海峡中,名为印度礁,是法国领土。这是一座无人岛,因为在高潮位时,这个小小的环礁会被完全淹没在水下。

2、新一代望远镜

新一代望远镜

新一代望远镜美国宇航局工程师厄尼·怀特(Ernie Wright)站在一个六镜面拼接设计的镜面前,它将成为即将发射的新一代詹姆斯·韦伯望远镜(JWST)的一部分。照片拍摄于4月14日,当时这一镜面部件正准备接受低温测试,地点是美国宇航局位于亚拉巴马州亨茨维尔的马歇尔空间飞行中心。

一旦发射,这台空间红外望远镜将被部署在距离地面93万英里(约合150万公里)的轨道山,其工作温度为零下234摄氏度。

3、哈勃的生日礼物

哈勃的生日礼物

哈勃的生日礼物在哈勃空间望远镜21岁生日到来之际,美国宇航局公布了这张新的图像,显示一对正发生相互作用的星系。闪烁的恒星,宛如一朵宇宙玫瑰上清晨闪耀的露珠。1990年4月25日,美国宇航局的发现号航天飞机将哈勃望远镜送入轨道,开始了它辉煌的探索之旅。

这一图像中的两个星系被称为Arp 273,由于两者靠得太近,引力作用使它们的形状发生了扭曲。蓝色的亮点是大量炙热的年轻恒星,它们发出强烈的紫外辐射。

墨西哥湾漏油已过一年:多种动物死亡远超往年(2)

4.厚嘴鸻

厚嘴鸻

厚嘴鸻在这张未注明日期的照片里,一只厚嘴鸻正在佛罗里达州迈尔斯堡附近的海滩上觅食。目前仅剩大约6000只,它们对它们的海滨筑巢地的变动特别敏感。美国鱼类和野生动植物管理局仅对大约8000只受影响厚嘴鸻中的两只做了标记。不过可能有更多死鸟未被发现,这是因为清理工作就在这种鸟的筑巢地附近进行。

德里斯科说:“悍马、全地形车和卡车在海滩上跑了跑去,对搜寻工作产生一定影响。”现在漏油事故的威胁仍在继续,大量焦油球冲上路易斯安那州的海滩,被春季温暖的阳光晒化。厚嘴鸻和其他鸟类在觅食时可能会把焦油吞下肚,或者油污粘在它们的脚和羽毛上,等它们返回鸟巢时,又会把油污粘在敏感的鸟蛋上。

5.海底无脊椎动物

海底无脊椎动物

海底无脊椎动物墨西哥湾石油泄漏事故已经导致生活在海底的无脊椎动物产生重大伤亡。乔治亚大学海洋学家萨曼塔·乔耶通过去年12月份进行的一系列潜水活动,证实了她所谓的“无脊椎动物死亡墓地”的说法。海底有大量死珊瑚虫和海蛇尾,以及充满石油粘液的管虫。现在几乎已经看不到海参。即使有些动物还活着,也是病恹恹的,行动非常怪异。乔耶认为是嗜油菌产生的垃圾导致它们窒息或中毒身亡。在很多地方,海底沉积物表面覆盖了一层粘液,这种物质显然还未降解。

6. 大西洋金枪鱼

大西洋金枪鱼

大西洋金枪鱼在濒危名单上的大西洋金枪鱼可能会被这次石油泄漏事故彻底摧垮。自事故发生至今,这种美味的海产品的数量已经下降了80%。专家表示,作为最坏打算,如果墨西哥湾的油污正好在金枪鱼的产卵季污染它们的产卵地,那么敏感的卵、幼虫和成年金枪鱼都将接触到有毒原油和化学分散剂。

美国迈阿密国家海洋渔业局已经退休的资深科学家威廉·理查兹已经对金枪鱼幼虫进行了长期研究,他表示,现在这次事故对金枪鱼和墨西哥湾的其他鱼类产生的影响还不得而知。去年,用来收集幼年金枪鱼和样本的工具受到干扰,未能估算出它的总数量。今年4月底科学家将再次收集幼鱼样本,不过最终结果要在2011年底才会公布。

7.蝙蝠鱼

蝙蝠鱼

蝙蝠鱼在石油仍在继续从破损的油井里倾泻而出时,科学家宣布在墨西哥湾发现两只名叫蝙蝠鱼的怪鱼。这种鱼像手掌那么大和扁平,它们利用强壮的鳍在海底“行走”。路易斯安那州立大学的鱼类生物学家比洛桑塔·查克拉巴蒂是发现这种鱼的人之一,他表示,其中一只是在受墨西哥湾油污污染的区域里或其附近发现的,对它来说,这次事故不是什么好兆头。

他说:“这种鱼类并不常见。”自漏油事故发生以来,他还没听说有谁又捕到了蝙蝠鱼。另一方面,这种鱼生活在相对较浅的水域里,这些地方的油污已经被清除或者降解掉,因此它们可能已经度过最糟糕的那段时间。