中国新闻

"赤壁"并非周瑜所题 真实作者应该为明代人(图)

图为:“赤壁”二字引发人们多年猜测

相传周瑜在指挥赤壁之战时,看到临江崖壁被火照得通红,挥剑刻下“赤壁”二字。昨日,“赤壁摩崖石刻专家论证会”在赤壁市召开,专家们从多个角度对“赤壁”二字进行了新的解读:“赤壁”应为明代嘉靖年间所题,并非周瑜所写。“赤壁”二字位于赤壁山矶头西南中段,两个字是阴刻楷书,字径相同,“赤”字高1.5米、宽1.04米,“壁”字高1.43米、宽1.02米。包括它们在内,赤壁山矶头共有10处摩崖石刻。

对于“赤壁”二字的由来,有人认为是宋代,也有人认为是唐代,还有人认为确实是东汉末年周瑜所写。省文物局文物处主任科员陈飞则认为,“赤壁”二字写作年代为明代嘉靖二十七年,即1548年,其作者“眉山张”为张可述或张庭。

陈飞解释,“赤壁”二字的同一幅面上有一石刻题记,根据他的研究,题记内容为“此乃周瑜破孟德之赤壁也……嘉靖戊申仲冬,予与宪副曹君亨泊舟山下,徘徊瞻眺,慨然太息,因大书崖石以识。眉山张。”陈飞认为这意味着石刻是“眉山张”在“嘉靖戊申仲冬”所写。

“眉山张”是什么人?陈飞查阅明代嘉靖年间的眉山名人,推论出“眉山张”应该是一名知县张可述,或是曾担任中宪大夫,后辞官寄情于山水、喜欢在崖壁上题字的张庭。

对陈飞的这一论证,多位考古、地质、书法专家表示认同。(楚天都市报)

大云山汉墓墓主谜底揭开 确认系汉武帝兄弟刘非

国内首次发现的鎏金铜犀牛与训犀奴。

盱眙大云山汉墓墓主身份之谜终于揭开了。在昨日举行的媒体见面会上,南京博物院龚良院长透露,经过专家考证,1号墓墓主人身份已经确定,为第一代江都王刘非。此次发现是新中国成立来江苏考古最重大的发现。

而此前,文物专家一直推测,大云山汉墓墓主是七国之乱“带头大哥”、刘邦之侄、吴王刘濞。但最终,确切、有指向的证据推翻了这一推测,墓主身份“易位”汉景帝刘启之子、江都王刘非。有趣的是,刘非不仅不是七国之乱的带头人,还是主动“挑头”平定七国之乱之人。

谜底揭开

神秘人物,不是刘濞是刘非

“说东阳,道东阳,东阳遍地是宝藏。自从出现盗墓贼,十墓被盗九墓光……”在盱眙县马坝镇一带一直流传着这样的顺口溜。这座自古引“无数好汉尽折腰”的西汉大墓,因为笼罩着传奇色彩,更加显得神秘。盱眙大云山神秘墓主人到底是谁?

在如今考古出现“信任危机”的时刻,南京博物院对大云山汉墓层层谜团的最后解答,也显得十分谨慎,龚良院长在向媒体介绍考古成果时,巧妙地用“通气会”来形容,而非“新闻发布会”。对此,他解释为,目前的认识没有问题,但不保证今后还会有新的发现和突破。

那么龚院长所说的没有问题,指的是什么呢?就是两年多来,被外界不断猜测的1号墓主人究竟是谁。在此次考古领队李则斌简约介绍完考古进程后,龚良告诉大家,这位神秘人物非“刘非”莫属。

刘非其人

15岁平定“七国之乱”有功

刘非与汉武帝刘彻为同父异母之兄弟,为汉景帝刘启的妃子程妃所生,与鲁恭王刘余、胶西王刘端皆为同母兄弟,比刘彻大12岁。景帝二年(公元前155年)被封为汝南王,次年,年仅15岁的刘非在平定吴楚七国之乱时,因领兵攻打吴国有功,被景帝改封为江都王。江都王国建都广陵(今江苏扬州市),管辖原吴国的地域,前后驻守27年。终年41岁,谥为江都易王。

特别提醒:11日,南博将举行大云山出土文物精品展。

认定依据

三大凭证,想不是“刘非”也难

仪征庙山的出现,让这个结论走了弯路

两年前,在考古现场,李则斌队长也心中没底,从当时的考古发掘资料分析,且一些残存的瓦片上有“东阳”字样,专家们结合东阳古城遗址的历史沿革,大云山汉墓墓主人的身份存在5种可能:荆王刘贾、合阳侯刘仲、吴王刘濞、堂邑侯陈婴家族,以及江都王刘非、刘建。

江都国是第三个以广陵为都城的诸侯王国。而江都国的领域范围有多大,史书上并没有明确记载。

在1号墓坍塌的底层下,曾清理出大量车马器,其中不乏珠光宝气的战车,出土的兵器几乎囊括了汉代的各个种类。让人不得不联想到一生善武好战的吴王刘濞。李队长对记者说,当时忽视刘非还有一个重要因素,因为早在1989年,仪征的庙山因盗墓而抢救性地发掘了几座古墓,考古专家初步推断,是西汉时期江都王刘非的陵墓。

发现三大凭证,一一排除“疑似主人”

对于为何最后锁定刘非,龚良院长给出了3点证据。第一,从墓葬的形制、规格、墓室结构、玉棺玉衣制度、高等级随葬品等诸多方面可以确定一号墓的墓主人身份为西汉诸侯王。其中,墓室结构为“黄肠题凑”,“黄肠”是指颜色黄而长的柏木,“题凑”是指柏木堆垒的方式方法,垒时木头要向内。黄肠题凑成了汉代帝王的专用葬制,而其他的皇亲国戚及高官大臣只有经过天子的特赐才可享用。更为罕见的是,墓中还出土一套金缕玉衣和镶玉漆棺,这在汉代考古中极为罕见。

第二,确定出墓主人身份为诸侯王之后,从西汉时期墓葬所属地先后分封的诸侯国看,大云山先后属于刘贾荆国、刘濞吴国、刘非刘建江都国。由于墓葬中先后出土了刻有“江都宦者”铭文铜灯多件、“江都宦者沐盘十七年受邸”铭文银盘、 “十七年二月”铭文漆盘等器物,表明这些随葬品当为江都国时期的手工制品。如此,作为早于江都国存在的荆国与吴国墓葬可以明确排除。

第三,通过对随葬器物的细致清理,已发现含纪年文字的器物多件,有“江都宦者沐盘十七年受邸”银盘、“廿一年南工官造容三升”漆卮、“廿二年南工官”漆盘、“廿七年二月南工官”耳杯等。由于刘建在位仅六年,刘非在位二十七年,上述所提含纪年文字的器物当均为刘非在位时所做,随葬品的整体时代集中于刘非时期。其次,“廿七年二月南工官延年大奴固造”纪年材料出于东回廊下层的漆耳杯底部,共清理出“廿七年二月南工官大奴固造”耳杯近百件。

龚良院长说,所有“廿七年二月南工官”耳杯全为明器,不具有实用功能,均为特意给墓主人随葬的手工制品。在刘非死亡的当年专门制作的陪葬明器只可能在刘非墓葬中使用,而不可能用于刘建墓中。

宏伟王陵

为何刘非有财力营建奢华陵寝?

为什么刘非有如此大的财力营造自己的奢华陵寝?李队长认为,平定“七国之乱”后,西汉中央政府权力进一步加强,诸侯国除享有衣食租税外,政治、军事、财政权利均被剥夺,因此,诸侯王陵营建的规模也日渐衰落。而刘非不同,他因军功受赐天子旌旗,在诸侯王之中却备受优待,大云山江都王陵的气势与同时期的其他诸侯王陵相比显得更为磅礴大气,也就不难解释了。

歌舞宴乐

墓中有一套完整西汉编钟

大云山1号墓出土编钟一套19件,其中甬钟5件,钮钟14件,分上下两层悬挂,上层钮钟14件,下层甬钟5件,均自小到大依次排列(如上图)。其钮钟和甬钟的组合与南越王墓和洛庄汉墓乐器坑所出编钟组合相同,为迄今国内所出第三套完整的西汉编钟,但鎏金龙纹铜虡(jù)业与鎏金铜虡兽座为首次发现,意义重大。

精致饮食

专门用大鼎来放零食

刘非墓出土的铜器无数,其中一件大器显得很怪,看上去是个鼎,但掀开盖子,里面却分成了格子,原来这是用来摆放零食的。这件“分格鼎”出土于一号墓东回廊下层中部,为国内首次出土(如上图)。

在分格鼎旁还出土了2套“染器”。西汉常以酱、盐等作料为肉食品调料,调料均放入杯中。而食用肉制品时,则要将肉放入杯内酱中烹煎。

铜祖陪葬

墓室中还有“铜祖”

在1号墓墓室的回廊中,有一件器物铜祖(如上图)。“铜祖”也称男根,是一种性器。为何会在1号墓出土两个铜祖呢?考古人员解释,一种可能是生殖崇拜。铜祖陪葬,是希望自己子孙昌盛,生生不息。刘非果然崇拜有果,王妃们为他生了6个儿子,而且不是王就是侯。考古人员认为,也不排除这件铜祖为刘非王妃们的藏品。

改写历史

62年来考古最重大发现

大云山江都王陵的发现,具有什么样的重要意义?龚良院长认为,首先,这一重大发现表明作为西汉诸侯大国的江都王陵园位于盱眙大云山,而不是此前推测的仪征庙山,为后续保护和研究奠定了正确基础。其次,江都王陵的发现,新获了许多历史信息,必将为西汉历史研究开启新的篇章。第三,发掘成果为汉代考古树立了准确的年代标尺,历史、考古、文物保护等相关领域的研究必将获得新的突破。这是我省62年来最重大考古发现。同时,上万件出土文物,对进一步分析江都国的地域范围也有极大的帮助。

原址将建遗址博物馆

问到下一步考古和规划,龚院长说将把大云山江都王陵的考古发掘,作为一个重要的科研课题来持续开展。另外,运用现代科技手段,开展出土文物,包括车马坑、铠甲、玉衣玉棺等文物的修复和保护,比如镶玉漆棺将整体搬迁至徐州博物馆,进行研究修复。

除此以外,长远保护规划已经受盱眙县政府委托,由南京博物院和东南大学合作开展。盱眙县朱证荣县长说,“遗址博物馆今年内有望开工建设,争取明年底,或者后年初,一个既有遗址可看,又有文物可赏的大遗址公园,初步建成。”

庙山刘非墓成“山寨”版

此前仪征庙山西北部的团山发现了古墓葬。当时根据相关史料分析,考古专家初步推测,庙山有可能是西汉江都王刘非的陵墓,但并没有确凿的证据。此次大云山汉墓的发掘,证明了庙山刘非墓是“山寨”版。

那么庙山地底下究竟埋葬着哪位王君呢?对于这个难以回答问题,南博专家也无法解答,“庙山汉墓规模也很大,目前发掘只是些陪葬墓,真正的主墓还没打开。不是刘非,到底是谁?必须要等待今后发掘后才会有一个准确的认定。”

广东发现疑似北宋大书法家米芾墓 此墓曾经被盗

广东省清远市清新县文化部门近日在进行文物普查时,偶然发现疑似北宋大书法家米芾的墓葬。此墓曾被盗,但究竟是衣冠冢还是真墓以及墓主人的真实身份等都有待进一步核查。

广东省民间文艺家协会会员、清远市民间文艺家协会副主席高峰介绍,清新县第三次全国文物普查员在清新县秦皇山一带考察时,偶然发现一座古墓。古墓的石碑上记载着:“大宋太祖考内阁大学士讳芾字元章米府君大人、妣诰封一品夫人米母念六娘郑氏夫人合葬墓。”经初步查证,专家们认为此墓应该是北宋著名大书法家米芾的墓葬。

米芾,字元章,与苏轼、黄庭坚、蔡襄并称“宋四大家”。此墓于清宣统三年,由米氏后裔重修。墓葬曾被盗。专家表示,墓主人的真实身份以及是否是衣冠冢都还需进一步核查。

古玩凭什么不能打假 谁来鉴定“鉴定家”?

【核心提示】古玩界有一种论调:“古玩是不打假的”。近日,媒体报道,尽管赝品泛滥,但仍有不少业内人士认为,造假买假,无碍大局。还有一些人,竟公开表示反对打假。这不能不说是一种怪现象。艺术品收藏市场该不该打假?又该如何打?从艺术品鉴定乱象入手,或许可以窥见其背后的“秘密”。

古玩打假“知易行难”?

日前,央视曝光了虚假鉴定文物的利益链条,“文物鉴定黑幕”中“只认钱不辨假”、睁着眼睛说瞎话的鉴定专家,凭借一纸鉴定,可以让一个粗制滥造的200元小瓶,摇身变成“价值连城”的文物。一张鉴定书引来了市场上各种文物鉴定机构层出不穷,不少人盯准了古玩这块大肥肉,伸出了贪婪的双手。

一位行业藏家指出,一些“鉴定专家”为了达到金钱和声誉上的个人目的,“实际上已经成为收藏界的搅屎棍。”他们之中,一些人虽然有一定的专业知识但是缺少必要的诚信道德。比如,客户请他们鉴定,他们故意低估鉴定物,转手又将客户的鉴定物“骗取”到手;还有相当一部分所谓的鉴定家,只是略懂些皮毛,上了几天培训班,混了一张证书,便也开始自称“鉴定家”。

国家文物出境鉴定河南站站长、研究员夏志峰一针见血地说,“在鉴定这个行当里,经常有人把新仿的工艺品当宝物,说明一些文物鉴定者的操守出了问题。这是利益使然。另外,有些人和拍卖公司、古玩收藏商人勾连,形成利益联盟。更有甚者,直接和盗掘古墓者串通一气,在坑蒙拐骗消费者的同时,也给国家带来了很大的危害。”

谁来鉴定“鉴定家”?

一些业内人士指出,其实,很多收藏爱好者打假热情不高,一个重要原因是,艺术品鉴定没有一定的标准,缺少必要的标准参考,所以真的打起假来才能知道其中的艰难。

夏志峰说,目前文物鉴定最大的问题是缺乏准入制度,目前我国的文物鉴定没有标准可依,在行业资格的管理上也没有明确规定,“开一家鉴定工作室和俱乐部从事文物鉴定,几乎没有门槛,既不需要到文物部门申报,也不需要任何手续,只要到工商部门登记或在民政部门注册一个民间团体就可以了。”夏志峰认为,这是目前文物鉴定行业混乱、从业人员五花八门的根源所在,相关法律和政策上的空白亟待弥补。

在这种情况下,一些所谓的收藏家协会、鉴赏家协会,以及各种纸质、视频媒体,都在开展鉴宝业务,甚至有个别人,几乎什么都不懂,也能打起大招牌,自封为著名鉴定师、专家,在古玩城摆起了地摊为人鉴宝。有的团体拉大旗做虎皮,用别人的名字支撑门面,比如聘请两位顾问、专家,每月支付300到500元的顾问费,这些团体看起来好像很正规,事实上骗人的事也不少。

北京华夏物证古陶瓷鉴定所所长毛晓沪说,由于缺乏相关的监督约束机制,民间文物鉴定行业亟待规范。民间文物鉴定的收费标准、定级标准、鉴定流程等差异悬殊且难以保障鉴定的质量,导致因鉴定而引起的民事纠纷频频发生。

当今文物市场打假已刻不容缓。可是摆在眼前的问题是,“没有实行鉴定师资质考核,也没有打假的人和机构,艺术品收藏市场就像一场足球赛,没有裁判员如何能定输赢?”毛晓沪有些无奈地说。

艺术品打假怎么打?

采访中,一些收藏家、鉴赏家告诉记者,在古玩市场的交易中,已形成了卖假不退、买假自认倒霉、古玩不打假等所谓的“行规”,衍化至今则成为“拍卖不保真”。

上海市收藏协会法律顾问李欣说,“改革开放后,我国古玩市场开禁,而相应的收藏法、鉴定法和行政法规缺失,虽有拍卖法,但法条粗糙,与现实不符甚至相悖。整个古玩界不知法、不讲法、不守法,‘五毒’盛行,有失控的危险。”

北京邦道律师事务所主任、高级律师武绍智分析,目前我国法律法规中,对民间收藏文物鉴定证书的法律责任没有明确规定,给一些牟取不法利益的投机者以可乘之机。“现在缺乏相关的鉴定师资质考核机制,艺术品鉴定只代表专家个人意见,从艺术品本身的价值是否被故意高估这个角度,在法律意义上界定困难。”武绍智说,在很多国家,文物鉴定机构和鉴定师的入行门槛都很高,法律规定上对于保护消费者也有完善的规定。

对于古玩的鉴定,李欣建议,要制定专门的文物鉴定法,对鉴定部门、鉴定专家的资质、鉴定的程序、鉴定失误的赔偿等作出规定,真正做到公开、公平、公正。同时,必须对鉴定部门和鉴定专家实行问责制度,鉴定部门或专家对其鉴定的结果,都应该有书面结论。如将赝品鉴为真品,或将真品特别是国宝级的文物鉴为赝品,致使文物流失海外,应该视情节分别作出行政处理、经济处罚或追究刑事责任。只有立法建制,才能使古玩文物市场在规范中提高,在提高中繁荣。

山西冀城大河口西周"霸伯" 墓地发掘已进入尾声

备受考古界和新闻界关注的翼城大河口西周“霸伯”墓地考古发掘工作目前已进入尾声,经过历时两年的艰苦发掘比对,考古人员目前确认,这处距今3000多年的墓葬群竟然封存了一段不曾被史料记载的西周诸侯国历史。

记者:我现在是在翼城县大河口西周“霸伯”墓地考古发掘现场,经过省文物部门的考古人员近两年的挖掘,目前我身后这处墓地的开掘面积已经达到了15000平方米,其中不仅首次发现了漆木俑和原始瓷器,同时还出土了大量的青铜器,根据青铜器上的铭文记载,也使一个存世于3000多年前的西周诸侯国“霸国”首次呈现在世人面前。

据了解,2007年5月,大河口墓地因被盗而发现,山西省考古研究所报请国家文物局批准,于同年9月至次年5月进行了考古勘探和试掘,2008年9月至12月进行了全面普探。通过勘探发掘了解到,墓地分布面积约4万平方米,埋葬西周墓葬1000多座。2009年5月至今,山西省考古研究所考古人员进行了大规模抢救性发掘。

山西省考古研究所副所长谢尧亭:大河口墓地目前我们能够确定它属于霸国墓地,这是新发现的一个封国,过去传世历史文献里面没有记载的一个新的封国墓地,出土了玉器、其它漆木器、陶器和其它器物,一共加起来是15000余件套,数量还是比较众多的,其中带铭文的青铜器也比较多。

谢所长告诉记者,大河口墓地出土的青铜器铭文显示,“霸”是这处墓地墓主的国、族、名,“霸伯”是这里的最高权力拥有者。根据实际探测的墓地面积和墓葬埋葬数量推测,当时大河口人群规模不大,因此,其所居城驿和所辖区域也不会很大。已知资料表明,霸与燕、晋等国和周王朝曾有往来关系。墓葬时代横贯西周,晚期进入春秋初年,其墓主人群应为狄人系统的一支。

山西省考古研究所副所长谢尧亭:这次发掘我们第一次认识了狄人这个人群,所谓戎狄狄人这个人群,他的人种特征和他的埋葬习俗,这在中国考古学上具有非常重要的意义。

记者了解到,在大规模野外考古之后,山西省考古研究所还将联合社科院,对大河口西周“霸伯”墓地进行细化的实验室考古研究,以期为今后野外作业提供更加有利于文物保护的新模式。(黄河新闻网)

同济大学学者阮仪三:不能毁了真文物再建假古董

保护平遥、保护周庄、古运河调查、三国古城保护、上海外滩保护、苏州河保护……整整50年,他一直致力于中国古文化古建筑保护。他就是阮仪三,同济大学教授、联合国教科文组织遗产保护委员会授予“2003年亚太地区文化遗产保护杰出成就奖”的获得者。5月28日,应广州羊城学堂之邀,这位77岁的老人,以“中国历史城市遗产的保护与合理利用”为题做了一场精彩的演讲。他对时下国内文物建筑保护方面的问题提出批评,痛批“全国都在造假古董”,杭州、桂林等多地历史文化保护“乱象百出”。

“城市的发展,不仅仅是盖一座座高楼,修一条条马路,更应该留下精神文化。”阮仪三出示了一张照片,那是十几年前发生在广东雷州的荒唐事:一座明代古塔被高楼包围其中。这座古塔最后的命运是被改造成与大楼配套的水塔。

阮仪三说,作为世界文化遗产有几个重要标准,包括原真性、整体性、唯一性和永续性等。而文物建筑位置和环境的改变,目前已成为申请世界文化遗产的一个致命缺陷。比如,“就虎门炮台而言,当年关天培在现场与英军作战,这就是炮台文物的真实和价值,如果搬离这样的环境就违背了文物建筑真实性原则。”而广州的南海神庙和锦纶会馆申遗都面临类似问题。

对时下文物建筑保护出现的“乱象百出”,阮仪三非常痛心。阮仪三透露,“杭州西湖要申报世界文化遗产,马上发现了问题,因为美丽的西湖周边被开发商建起幢幢高楼。‘桂林山水甲天下’,今天成了‘桂林高楼甲山水’。”阮仪三出示了一张桂林独秀峰的图片,如今独秀峰背竟然以一片高楼作为背景了。

“不少地方把一些真古董人为地破坏了,再建一些所谓的‘古董’。于是就出现了大量的‘汉代街’、‘元代城’一类的不伦不类的仿古建筑。”阮仪三说,拆了老房子,说是“修旧如旧”,但一看就是假古董。

国家文物局:国有文博单位不得办会所

据新华社北京6月3日电 (记者廖翊)国家文物局日前下发《关于开展全国重点文物保护单位和遗址类博物馆内经营活动调查工作的紧急通知》,要求各省、自治区、直辖市文物局对全国重点文物保护单位和遗址类博物馆的事业性收入、经营性收入、是否存在会所等情况进行调查。据了解,调查结果将于6月7日汇总。

国家文物局副局长董保华3日对新华社记者表示,对于发现违法违规的案例,国家文物局将依法严肃处理。

董保华不久前谈及包括故宫在内的一些文博单位建“会所”进行经营等话题时强调,遵照国家有关法律和规定,国有文博单位不得作为企业资产经营。若出现违反相关规定的行为,就要进行纠正。

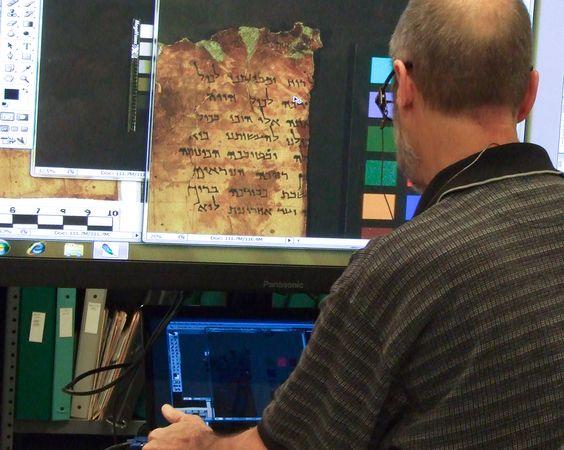

20世纪最伟大考古发现死海古卷将扫描上网(图)

新浪环球地理讯 北京时间10月22日消息,据美国国家地理网站报道,10月19日,以色列文物管理局(IAA)与搜索引擎巨头谷歌在耶路撒冷举行联合新闻发布会,宣布将在互联网上建立“死海古卷”数字图书馆,届时世界各地的读者可以通过互联网免费观看“死海古卷”全本。

1.死海古卷转折点

这张照片摄于以色列文物管理局的一个实验室内。死海古卷是迄今世界上已知最古老的圣经及圣经以外的古代文献,20世纪40年代和50年代发现于耶路撒冷东部死海附近一个洞穴中,用希伯来文、亚兰文和希腊文写成,年代可追溯至公元前150年至公元70年之间。死海古卷包含了除《以斯帖记》以外的旧约全书,以及一些今天被基督教新教认为是外典的经卷,如《犹大福音》。

死海古卷数字化工程将由谷歌以色列研发分部具体负责,最初作为以色列文物管理局保存数千页纸莎草纸和羊皮纸死海古卷残片,对它们的状况进行更准确监督的行动倡议一部分实施。据以色列文物管理局介绍,死海古卷数字化还有助于学者重新找到“消失”数千年的著作和文字。

该机构死海古卷项目主管普宁娜·舒尔(Pnina Shor)说:“因为我们将拥有可能最好的照片,所以,我们说,‘‘何不将所有的翻译、手抄本和评论增加到这些照片里面,公布到网上呢?”

2.神圣谜团

这是圣经旧约中的一卷《申命记》的残片,其中还包括《十诫》版本,将要进行高清拍照,接着2011年公布到网上的3万块死海古卷残片的组成部分。以色列文物管理局死海古卷项目主管普宁娜·舒尔说,这些文献构成“终极谜团”:“一听到‘书卷’,你会认为这一定会是能卷起来的东西。”

“事实是,我们手里有数不清的文献碎片,它们的历史大约有2000年。其中许多工作都大伤脑筋,学者们必须将各种东西拼凑起来。现在,我们希望大量新的文献可供世界各地的学者免费查阅,而在此之前,他们可能无法对死海古卷展开细致研究。”“死海古卷”数字化工程也是1950年以来对该宝贵文献第一次全面扫描成像。

3.数字化处理

在这张未标明日期的照片中,以色列专家对部分“死海古卷”进行数字化处理。舒尔说:“作为给子孙后代保存‘死海古卷’的保护工程的一部分,我们启动了这项工作。”她在接受美国国家地理杂志采访时表示:“几年前,我们正寻找自查的办法,了解如何做才能不对‘死海古卷’造成损坏。有人建议,我们应该采用多光谱成像技术,这种技术最早是由美宇航局科学家发明用于太空探索。”

4.古卷残片发紫光

圣经旧约《诗篇》残片在多光谱成像期间发着紫光。舒尔说:“当‘死海古卷’在20世纪50年代最早被拍成照片时,采用的是红外技术,这是肉眼所看不到的。现在,有了多光谱成像技术,我们的眼睛更加看不透眼前的一切。这些波长将你带入一个需要大量破译工作的世界。”

5.专家小心整理

在这张资料照片中,一名专家正在以色列博物馆的实验室小心整理死海古卷残片。据以色列文物管理局介绍,死海古卷的高清照片一旦发布到网上,学者们就不用再亲自来博物馆“朝圣”,查阅“死海古卷”原稿。即便如此,以色列文物管理局死海古卷项目主管普宁娜·舒尔承认,仍会有人希望近距离体验“死海古卷”的神圣。她说:“我可能总是希望见到原稿。如果你在研究一句经文,当然想要见到原稿。一般而言,这些照片的质量超过原版。”(孝文)

以色列现3500年前异教徒遗物:人面杯男女莫辨

新浪环球地理讯 北京时间6月21日消息 据美国国家地理网站报道,以色列考古学家6月初宣布,他们在以色列北部的一个石洞里发现了大约200件异教徒祭仪所用的物品,这为了解当地的文化提供了重要线索。

1.异教徒祭祀用具

这些文物发现于以色列北部的蒂尔卡希什(Tel Qashish)遗址,其中约100件保存极为完好,包括一个人面杯、油壶和各种各样的餐具。据以色列文物考古局发掘小组成员埃德温-范登布林克和乌奇-艾德介绍,这些文物具有3500年的历史,其中许多可能在当地神庙的祭祀活动中使用,比如这些有多个神秘穿孔的瓶状容器。

范登布林克说:“每当在神庙中举行祭祀活动,这些容器的顶端要么放着食物,要不放着香,以散发迷人的气味。我们尚不清楚这些穿孔的用途。”蒂尔卡希什遗址是在青铜器时代晚期(大约公元前1550年至1200年)被摧毁的,范登布林克认为,当地人或许意识到了要发生暴力事件,所以提前将部分文物藏了起来。

2.考古发掘现场

在以色列北部的考古发掘现场,考古学家乌奇-艾德(右)帮助将祭祀用具从石洞中搬出来。艾德的同事、考古学家范德布林克说:“当地人究竟在祭拜哪位神灵,我们挖掘到的文物未提供任何线索。在这里,即勒万特(跨越以色列、约旦和巴勒斯坦三方领土)的南部,公元前1400年左右的‘原史时代’,尚未有文字创作。”

3.男女难辨

范德布林克说,一个杯子上刻着女人还是男人的面孔,“取决于祭祀者。这件文物的来历源于安那托利亚-叙利亚杯子的传统。面孔属于向神庙神灵敬酒所用器具的一部分。我们认为这不是神灵的面孔,而可能是祭祀者的面孔,他们将这件物品作为献给神灵的礼物。”

以色列文物考古局工作人员艾莉舍瓦-卡麦斯基(Elisheva Kamaisky)被邀请到考古发掘现场,对新发现的文物进行先期评估。范德布林克说:“我们现正在清理和保存这些容器,随后,将实施各类分析,这会让我们了解到它们来自何地。”

考古人员还将实施其他研究,分析发现于容器内的残骸,以便确定它们究竟是放油还是放蜂蜜的用具。范德布林克说:“我们将会对神庙内日常祭祀活动有全面的了解。”据范德布林克介绍,他们尚未发现异教徒的神庙,但应该在离石洞大约330英尺(约合100米)的地方。(秋凌)

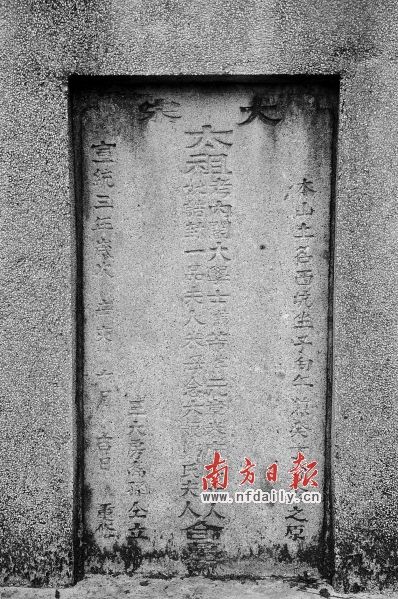

广东清远发现宋代书法家米芾墓

清末米氏后裔所立米芾墓碑。

清末米氏后裔所立米芾墓碑。

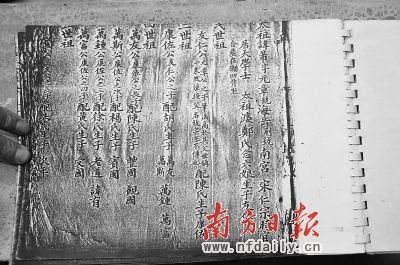

清代手写《米氏族谱》中对米芾墓葬的记载。高峰 供图

清代手写《米氏族谱》中对米芾墓葬的记载。高峰 供图

该墓是米芾的衣冠冢还是真墓,仍需进一步考证

近日,清远市清新县文化部门在进行文物普查时,偶然发现北宋大书法家米芾的墓葬。该墓是米芾的衣冠冢,还是真墓?还需要进一步考证。

清远米芾墓或始修于元末或明初

广东省民间文艺家协会会员、清远市民间文艺家协会副主席高峰介绍,清新县第三次全国文物普查员在该县秦皇山一带考察时,偶然发现一座古墓,墓碑上刻有“米元章”3个石刻大字,这引起了专家们极大的兴趣。经初步查实,这正是北宋著名大书法家米芾的墓葬。

古墓的石碑上记载着:“大宋太祖考内阁大学士讳芾字元章米府君大人、妣诰封一品夫人米母念六娘郑氏夫人合葬墓。”该墓于清宣统三年(1911年),由米氏后裔重修。

经查阅民国版《清远县志》记载:清远境内的湴塘村米氏,“乃芾裔也,芾十世孙由襄阳于元世迁居湴塘(今清远境内)”,有族谱记载。

据清新县光绪年间编写的《米氏族谱》手抄本记载,“太祖讳芾字元章……太祖婆郑氏念六娘,生子友仁,合葬在獭凹背。”到了米芾第十世孙,从湖北襄阳南迁到今天的清远湴塘村,开创了清远米氏700年的家族史。高峰推测,清远的米芾墓可能始修于元末或明初,清代多次重修,清新县湴塘村的米氏族人,是米芾的嫡系后人。

10多年前清远米芾墓曾遭盗挖

此前,北宋米芾墓一直被认为是在今天的江苏省镇江市鹤林寺西南黄鹤山北坡下,1984年,镇江市政府对米芾墓进行了重修。此次在清远发现的米芾墓是衣冠冢,还是真墓?这是文史专家们追寻的问题。

清远文史专家在向当地群众进行调查时了解到,10多年前,清远米芾墓曾遭人盗挖过。盗墓者以为墓中藏有大量金银财宝,但一直挖到装有逝者骨殖的“金塔(瓦罐)”,也没有挖到值钱的宝贝。数十天后,米氏后人发现祖墓被盗,于是捐资重修。

当年参与重修祖墓的老人回忆,在米芾墓的第一层安放了一个“金塔”,而“金塔”下约0.5米的第二层,才安放有米芾生前的玉佩腰带,如今,玉佩腰带被村民取回放在家中珍藏。墓的第三层则安放了一块瓦片,瓦片上画有埋葬祖先骨殖的地图。

很可能是埋有米芾骨殖真墓

高峰说:“如果村民所说的情况属实,则清远米芾墓很可能是埋有米芾骨殖的真墓。”支撑这一观点的理由是:一是根据南方衣冠冢的特点,在“金塔”中会安放一块写着祖先生平及官衔的铜牌或银牌,但清远米芾墓中没有发现铜牌或银牌。

二是南方人在某个地方定居后,一般会回到原籍取走祖先的骨殖,到新的定居点重新安葬,清远米芾墓很可能是后人将祖先骨殖迁葬到这里。

三是据江苏的文史专家严其林考证,米芾之子米友仁于南宋绍兴年间,曾往南迁葬过米芾墓。这与清远《米氏族谱》中记载的内容相符。

■链接

米芾(1051—1107),字元章,号襄阳漫士、海岳外史,官至礼部员外郎,人称“米南宫”(南宫为礼部俗称)。祖籍山西太原,后迁至湖北襄阳,世称“米襄阳”。能诗文,擅书画,与苏轼、黄庭坚、蔡襄并称“宋四大家”。

南方日报记者 刘俊