中国新闻

宇航员登月留感人纪念品 全家福或永存月球表面

杜克将全家福留在了月球

科学网(kexue.com)讯 家庭总会给人温暖,出门在外的人最想念的就是家乡家人的陪伴,远在太空中的宇航员更是如此,而他们缓解思乡之情的好办法。

早在1972年,阿波罗登月之时就上演了温馨的一幕,宇航员查理-杜克在月球表面执行任务的时候,拿出了自己准备好的全家福照片,放在月球表面上拍照留念,这样感人的画面叫许多人感到。

杜克拍照留念

照片中四人分别是杜克,以及他的妻子和两个儿子。这是典型的70年代全家福的场景,全家人在摄影棚里留下纪念。而它却是那么与众不同,杜克将它留在了月球,今天它是否还在那里我们并不知道,但这样的画面一般杜克深深的牢记下来。

已经40年过去了,这样的画面才被人再次响起,杜克完成了一个奇迹,他们全家都见证了登月的历史一刻,相信在不久的将来,人类将会研制出更先进的探索工具,下次登月的时候或许可以再次找到它。

(科学网kexue.com 乔尔)

相关阅读

声明:科学网(kexue.com)独家稿件,版权所有,转载请注明出处

二胡演奏家宋飞:艺术院校毕业生大多可以自食其力

1969年生于天津。7岁开始受二胡演奏家父亲宋国生的启蒙教育,学习二胡。1981年就读于天津音乐学院附中,毕业后入中国音乐学院。现为中国当代著名二胡演奏家,国家一级演员,现任中国音乐学院副院长。1989年4月参加第一届《山城杯》全国部分民族器乐电视大奖赛,获二等奖;同年6月参加首届《ART》杯中国乐器国际比赛,获青年专业组一等奖,并获中国“金唱片”奖,中国唱片“金碟”奖,中国国际音像博览会“特金奖”,“亚洲十大发烧唱片”等。

印象:民族艺术的美丽符号

4月3日,天津的女儿、著名二胡演奏家宋飞回来了,这次她是专程回来接受记者采访的。几个月前,她的父亲——天津音乐学院的宋国生教授,刚刚举办了从教50年学术与展演活动,当时我有机会与宋国生老师及夫人(原天津人民广播电台高级编辑)阎璞老师相识,虽然接触时间不长,但却成了很好的朋友。得知我想采访宋飞时,宋老师一口应允代为联系。我知道宋飞很忙,也知道尽管宋老师老两口热情帮助,但女儿宋飞已经不完全属于他们,估计采访会有一定的难度。没承想,4月1日宋老师便发来短信,说宋飞4月3日回天津,你可以来采访。原以为宋飞回津还有其他事情,但宋飞说:“除了看望爸爸妈妈,就是专程回来接受您采访的。”宋飞还说,自打《天津日报》登了“我与女儿宋飞的故事”后,爸爸对《天津日报》特有感情。其实爸爸不是第一次上报纸,但他感觉党报的文章真实、生动,教育意义大。所以,对我从不提要求的他,很早就跟我商定接受《天津日报》记者采访的事。

见到宋飞本人,感觉台上台下的她判若两人。台上的她光彩照人,大气,柔美,不仅展示了一个优秀艺术家的底蕴和功力,同时还表现出中国女性特有的秀外慧中。难怪有人说,因为爱宋飞爱上了二胡;也有人说因为爱二胡爱上了宋飞。总之,在人们心里,宋飞是中国民族艺术的一个美丽符号,可以诠释历史悠久、内涵深邃的东方文化。台下的她朴实无华,知识丰富,思维敏捷。尽管身兼诸多要职,但接受采访时却没有一句假话、空话和大话。她直言目前中国艺术界存在的诸多问题,分析中国民族文化为什么没有走向世界的原因,还有如何看待艺术院校学生“毕业即失业”的问题等,言简意赅,深刻透彻,令人肃然起敬。

中国民族音乐具有独特的魅力

记者:文化强国是今年中央提出的发展战略。对此,您有什么想法?

宋飞:我认为真正的强国,应该是经济发达文化发展。现在世界上的强国,有悠久历史和丰富文化的,在努力保护和发展他们的文化;没有历史缺少文化的,也在创造历史和打造文化。可见一个国家走向强盛,文化发展至关重要,因为到了21世纪,文化就是产业。改革开放的三十多年,中国的经济发展速度,已经走到了世界前列,现在我们应该转过身来,回望自己的历史文化,因为文化是民族精神的记忆,也沉淀着民族的精华。丢弃了民族文化,就会变成失忆的人,不知自己从哪来向哪去,甚至不知道自己是谁。所以我们有责任也有能力去挖掘保护自己的文化,并发扬光大民族文化。当然,保护弘扬民族文化,不是一句空话,要脚踏实地地去做。

记者:您到过世界上的许多国家演出民乐,感觉中国民族音乐国外观众能接受和理解吗?

|宋飞:好的音乐是没有国界的。中国人能接受贝多芬、海顿、柴可夫斯基和肖邦的音乐,那么外国人也能接受《二泉映月》《江河水》《空山鸟语》《清明上河图》和《雨打芭蕉》。以往我们有个误区,认为外国人理解不了中国音乐,所以多年来我们派出的团体、演出的节目多是些表现民俗和技术的,热热闹闹既有效果又有观众,比如杂技、吹打乐等。其实,优秀、传统的中国民族音乐,外国人不仅能接受而且非常喜欢,这一点我深有体会。就说我在维也纳金色大厅的两次演出吧,拉的曲目是《二泉映月》和《空山鸟语》,除了现场受到热烈欢迎外,后来我从当地转播的电视节目里发现,观众的神情都非常专注,他们的目光与表情告诉我,他们完全理解了我们音乐中所表达的内涵。当地的艺术家告诉我,他不仅能从《二泉映月》中感受到那位民间艺人细腻复杂的内心情感,还能从起伏跌宕的旋律中,感受到中华民族的个性、苦难、耐力与坚韧。从《空山鸟语》中听出了人与鸟的“交谈”,感受到人与自然的和谐相处。其实不仅在维也纳,在日本、美国、加拿大,这些年无论我到哪里演出,都能从同行与观众的目光中,感受到中国民族音乐的独特魅力,所以我对中国音乐走向世界充满信心。

记者:您认为中国传统的民族音乐其最大的特点是什么?

宋飞:细腻、交融有意境,是中国民族音乐最显著的特点,跟中国画一样,崇尚自然崇尚和谐。比如中国自古以来名家大家的画,多以自然山水为主,人在画中只是一个小小的点缀。有强烈视觉冲击力的,是绵延不断的群山、激流飞溅的清泉、苍松翠柏的森林、鬼斧神工的奇石,而非一群人或一个个人。西方的名家名画,多以人物为主,比如最著名的油画“蒙娜丽莎”,不仅把人放在最重要的位置,而且背后的景色基本看不清。可见中西方艺术各有特点,追求的意境也不一样。画如此,音乐也是如此。从某种角度讲,中国传统音乐的立意既不为表现自己,也不为赢得别人,而是用来与天地自然交流,表现世间万物的和谐共处,因为这是中国人心里的大美。所以,中国古代的文人,喜欢背着琴笛云游四方,激情所至时山中、湖畔、林间、荒原处处都是舞台,自然界的声音和他们的心声交融在旋律中,怎么想怎么拉,没有任何条条框框,但却都是从心底流出的音乐。我认为,这就是中国民族音乐有无限生命力的原因,可以跨越时空永不陈旧。遗憾的是,现在我们对民族音乐理解得不够深刻,有些甚至流失了。

21世纪在东方找艺术灵感

记者:有人说中国民族乐器表现力差,中国民族音乐落后。是这样吗?

宋飞:我认为乐器的表现力受多方面因素的影响。从历史上看,中国的民族乐器出现得很早,有几百年甚至上千年的历史,比如我们出土的古笛,有八千多年的历史。可想而知,农业社会甚至是原始社会,其生产工艺、能力和条件,都没法跟西洋乐器出现时的工业时代相比。西洋乐器中的铜管、钢琴、竖琴等,有那么响亮的声音和精致的外观,是因为它们诞生于工业时代,历史多说不过几百年。再说,西方音乐从诞生那天起,就是为了表演给别人听的,无论教堂的演奏、唱诗,还是走进大厅剧院的公演,都是有观众的,所以需要音量大、声部多、阵容强。而中国音乐的最初立意,刚才说过了,是为了表达自己内心的感情和感觉,吹拉弹唱都是给白云、小鸟、清风、松涛听的,别说用不着也没有那种响亮的乐器。我说这些的意思是,一个民族有一个民族的音乐表达与追求,也有与之相对应的乐器,科学地讲,不同民族的音乐表现能力,是差别而不是差距。

探访中国隐士的美汉学家:隐士是中国最幸福的人

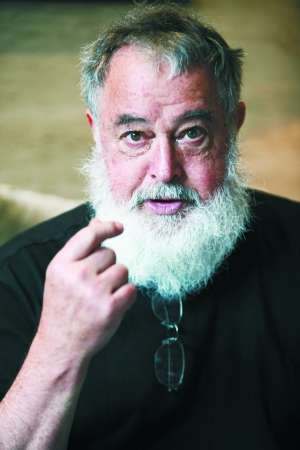

比尔·波特

美国当代作家、翻译家和著名汉学家。曾以“赤松”的笔名翻译出版了《寒山诗集》、《石屋山居诗集》和《菩提达摩禅法》等英文著作,并萌生了探访传说中的隐士的念头。

1989年的终南山旅行,他后来将路途中的见闻结集成一本书《空谷幽兰》。2006年,已经年近古稀的比尔·波特再次从北京出发,从五台山、太原、洛阳、合肥……一直到香港,拜访了禅宗六位祖师的道场。随后出版一本融合了知识、信仰与社会现状的调查笔记,名曰《禅的行囊》。今年4月,他又推出新书《黄河之旅》。

早报记者钱恋水

美国汉学家、翻译家比尔·波特(Bill Porter)是第一个追寻中国隐士的脚步并为之作书的人。4月15日,比尔·波特携新书《黄河之旅》来到北京,这是继《空谷幽兰》和《禅的行囊》之后他推出的第三本书。书中记录了20年前,比尔·波特于1991年春进行的一次追寻中国母亲河——黄河源头的旅行,从黄河入海口到约古宗列盆地的黄河源,他成为第一个到达黄河源的西方作家,这也是他返美生活前最后一次中华文明溯源之旅。

比尔·波特在此次约三个月的行程中走了5000多公里路,详细描述了黄河沿岸各地的历史遗迹和民间传说。在他的笔下,入海口荒凉的滩涂、菏泽的碧绿牡丹田、涛声入梦的大禹渡、雄伟壮观的壶口瀑布、榆林的沙地植物园、青铜峡的羊皮筏漂流、牧草青青的约古宗列盆地这些亘古不变的壮丽景观与延安街头的龙门阵、宾馆楼下彻夜欢唱的卡拉OK声、开封的小笼包和冰糖蒸梨交织在一起,见证了黄河流域自然人文古今变迁的历史。

解剖师展"死亡解剖"奥秘 栩栩如生的"塑化"尸体

鲨鱼尸体塑化技术

据国外媒体报道,本周五,“臭名昭著”的德国解剖学家冈瑟·冯·哈根斯(Gunther von Hagens)博士将在伦敦自然历史博物馆中展出他的最新系列作品:“没有皮肉的生物”,本项展览同时也被称为“身体世界的内外奥秘”。这位解剖学家被世人喻为“死亡博士”,主攻各种生物尸体的塑化技术,当然其中也包括人类,并举行巡回展。本次在伦敦展出的为动物的塑化尸体标本。

冯·哈根斯博士认为许多人感到躯体是非常脆弱的,因而在面对自愿者捐献的遗体或者动物死亡遗骸时需要更多地给予尊重。去年,冯·哈根斯博士在德国举行了一次类似的展出,使用生物塑化技术的“动物躯体世界”为保护濒危野生物种做出了宝贵的贡献。参观者在伦敦历史博物馆内将可以看到100具整修过的动物遗体和标本,其中包括长颈鹿、章鱼还有鸵鸟、山羊等。自然历史博物馆展览的开发商乔治娜(Georgina Bishop)认为:通常我们所看到的标本都是以骨架、动物躯体或者保存在酒精里的形成出现,但是在“身体世界的内外奥秘”展览中,参观者将会看到全新的遗体呈现方式,以及最令人惊异的细节结构,揭示了自然界中最令人难以置信的生物在被剥离皮肤后的情景。

由于冯·哈根斯博士自身患有帕金森式症,他希望在他去世之后将自己的尸体以同样的方式制成标本。今年66岁的冯·哈根斯博士在其整个具有传奇色彩的“解剖生涯”中不断受到追捧和争议。在2005年,冯·哈根斯博士通过第四频道录制了《解剖学入门》的节目,其过程便是对尸体进行解剖并电视直播。在2006年,他也制作了一期解剖学节目:《生命与死亡》。

由于冯·哈根斯博士自身患有帕金森式症,他希望在他去世之后将自己的尸体以同样的方式制成标本。今年66岁的冯·哈根斯博士在其整个具有传奇色彩的“解剖生涯”中不断受到追捧和争议。在2005年,冯·哈根斯博士通过第四频道录制了《解剖学入门》的节目,其过程便是对尸体进行解剖并电视直播。在2006年,他也制作了一期解剖学节目:《生命与死亡》。

但是在去年,冯·哈根斯博士的解剖实验室激怒了德国的基督徒,原因是实验室提供网上人体部位的售卖,其中包括结果塑化处理的人体切片,比如头部。冯·哈根斯博士于1945年出生于波兰,被诊断患有罕见的出血性疾病,而大多数患有该疾病的儿童大部分在六岁时便会死亡。但冯·哈根斯博士不仅没有因为这种罕见的疾病夭折,而且在其20岁时就读于耶拿大学医学院,直到1975年,他开始试验使用同反应性聚合物来保存人体的器官。

冯·哈根斯博士认为:我当时想知道为什么特殊的塑料被注入后可保存标本,而不是注入到细胞中,这样的技术对于从内向外稳定生物标本有着重要意义,可以更深入地了解需要研究的生物。在1982年,他因此获得了生物塑化技术的专利权,现在这项技术在全球范围内的各实验室内被广泛采用。本此在伦敦自然历史博物馆举行的“身体世界的内外奥秘”巡展时间为4月6日至9月16日。(Everett/编译)

相关阅读

文化评论用语晦涩难懂 网友评说人话莫装“13”

听到“中心内爆”和“相对位移”,你的第一反应是什么?是宇宙天体物理学论述的高能粒子的撞击,还是大陆漂浮学说讲座?其实,这是一篇文化批评中一个句子的用语。你是不是有点惊诧,觉得有点“妖”?

这里,不妨再摘引一句以饷同好:“文化在一次全社会的文化解码间完成着若干现代性话语之大叙述的编码,在一场意识形态的祛魅式中布下重重新的雾障……这是‘中国’魔环内循环历史(非历史)的终结,是加入‘人类’线性进步历史的全新开端……”不要说列位读者读得累,我抄得也很累。你是不是有这种感觉,虽然每个字都认识,但要读懂还是要颇费脑筋。

因为各种新的文化力量和处于艺术与社会交界处的新的文化现象,进入20世纪后半叶,文化批评应运而生成为近年的一门显学,热闹非凡。但是恕我直言,这些文化批评和研究大都发表在所谓的核心期刊上,局限在所谓的学院里,困囿于越来越狭隘的学者圈子里,对于真正的文化发展并没有起到积极的介入和推动作用。

我认为,文化批评的搁浅现象,重要原因在于我们的言说方式。文化批评要脱下学者“高贵”的冠冕,用寻常百姓的身份和话语,同芸芸众生用真心、诚心、热心去交流。

文化批评要说的不是象牙塔里的经院哲学,不是被术语包裹得严严实实或者云遮雾罩的高头讲章,因为它面对的是大众日常生活困惑的文化现象,应该是大众释疑解惑的良师益友。文化批评要说的不是简单直白搬用意识形态用语的官话,不是藻辞华丽排比连连的套话,也不是诸如“太阳天天从东方升起”一类正确的废话,也不是漫无边际却甜得发腻没有方向瞎抚慰的“心灵鸡汤”,比如对生活失望者说永远不变的“明天会更好”。文化批评提供的不只是希望而是生活的意志和勇气。文化批评要说出实实在在、结结实实的“人话”。每一个文化批评从业者,要坚守高尚的职业操守,把蕴含着真善美的价值,用最亲切、最感性、最直通人心的表述,送抵每一位读者的心灵深处。

《中国文化里的情与色》:记录古代男女性图像(图)

《中国文化里的情与色》 作者:王溢嘉

出版:新星出版社

2012年版

性,不只是一种生物行为,更是一种心理现象、社会事件、文化产物和历史遗迹。《中国文化里的情与色》是一部讲述中国传统两性文化的作品。性是人类与动物所共有,但也是亟欲与动物划清界限的一种本能。为了和动物划清界限,几乎所有的民族都尝试对性施以各种文明调教。但具有猖狂生命力的性却也一直在抗拒这种调教。每个民族,甚至整个人类的性发展史,可以说就是一部本能与文明互相拉锯、矛盾、冲突与妥协的历史。

人间性事尽管缤纷多彩,但却是由男人、女人、生育、快乐、竞争、利益、健康、道德、法律、权力、艺术等几种原色依不同的比例配演而成。作者从明清笔记小说着手,选取其中最具代表性又有趣的故事,叙述了在矛盾和冲突中翻滚浮沉的男男女女曾有过的快乐和苦痛、好奇与兴奋、羞愧和愤怒、圣洁与卑污。从而为读者揭开人类的性帷幕,解密隐藏在不同文化和背景下的性图像。

每个民族都因历史的偶然或社会文化条件的殊异,而以相同的构成演出不太一样的故事。从某一方面说,这本著作,可以说是人们理解中华民族在“性”字这条路上,有过什么“心路”和“生路”历程的珍贵材料和最好诠释。

我国启动新一轮抢救南京大屠杀幸存者证言活动

新华网南京4月4日电 (记者 蔡玉高)侵华日军南京大屠杀史研究会(幸存者)口述史分会4日在中国南京成立,这标志着中国启动新一轮抢救南京大屠杀幸存者证言的活动。

在当日的成立仪式上,“南京大屠杀(幸存者)口述史调查首批项目课题小组”与首批受访人员代表夏淑琴、常志强、张秀红等签署了《采访协议书》。84岁的南京大屠杀幸存者夏淑琴表示,她一定全力配合采访人员,做好证言,“我要将我的亲眼所见、亲身经历永远留在世上。”老人说。

南京大屠杀幸存者是一个特殊的群体,他们的口述史是当年历史最好的证言,也是对那些企图否定历史的日本右翼的最有力反驳。

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆(微博)馆长朱成山表示,随着时间的流逝,南京大屠杀幸存者的人数越来越少,按照国际标准抢救证言格外重要。

南京大屠杀已经过去近75年,当年的幸存者中最小的也有75周岁了,很多幸存者已经离开了人世。据朱成山介绍,根据纪念馆掌握的信息,目前存活于世的幸存者仅剩200人左右,平均年龄超过80岁。

朱成山表示,多年来,虽然对南京大屠杀幸存者的调查和采访取得了一定的成果,但对照国际口述史的相关学术规范和标准,差距仍很大,需要进一步的完善与提高。为此,在与南京大屠杀史研究相关专家多次商议后,决定成立侵华日军南京大屠杀史研究会(幸存者)口述史分会。

在当天的成立仪式上,中华口述历史研究会常务副会长、扬州大学教授周新国受聘为分会的名誉会长。他说:“分会的成立,标志着我们将按照国际标准,深度抢救幸存者证言。”

记者获悉,成立口述史分会后,对南京大屠杀幸存者的采访调查工作将实现三大转变:一是从过去只注重南京大屠杀暴行的短线调查,向长线调查转变,展现大历史变革中的个人生活史,展现重大历史事件对个人生活的影响。

“幸存者的全部人生历程会带给人们更多的反思。它将告诉人们,战争带给世人的不只是一时的伤痛,而是会影响到受害者、经历者的整个人生,从而更深层次地反映出侵略战争的罪恶。”朱成山说。

二是从过去注重对南京大屠杀幸存者口述证言的量的收集,转向质的提高,集中精力,对重点受访对象深入挖掘。

三是按照国际口述史的模式,做到规范化、标准化,确保高质量完成此次口述史调查工作。

1937年12月13日,侵华日军攻占南京。在此后的一个多月时间里,南京城内30万以上的无辜平民和放下武器的士兵被日军残杀,并发生强奸事件两万多起,三分之一以上的建筑被毁,财产损失不计其数,南京遭到一场空前浩劫。

多年来,南京大屠杀幸存者们忍受着侵略战争给他们带来的伤痛,向世人讲述当年侵华日军犯下的滔天罪行,并与那些企图歪曲历史的日本右翼分子不断进行斗争。

李秀英和夏淑琴是南京大屠杀幸存者的代表人物。其中,李秀英在被日军连刺37刀的情况下奇迹般地活了下来,并在62年之后对当年的战争罪犯提起诉讼,最终取得了胜利。虽然老人已经故去,但老人留下了“要记住历史,不要记住仇恨”的告诫让人刻骨铭心。

据了解,针对幸存者越来越少的现实,南京市从去年12月起便尝试抢救幸存者证言。如南京大屠杀幸存者援助协会、南京市党史协会和南京日报社,共同发起了“我的亲人在南京大屠杀中”的征文活动,面向南京大屠杀遇难者遗属、南京大屠杀幸存者及其后人,征集南京大屠杀历史记忆。

征文活动得到了社会的热烈响应。87岁的南京大屠杀幸存者杨翠英表示,她要通过请人整理口述实录的办法参加征文活动,向人们讲述当年侵华日军屠杀她父亲、弟弟和舅舅等亲人的悲惨经历。

日本教科书否认南京大屠杀30万人遇难通过审定

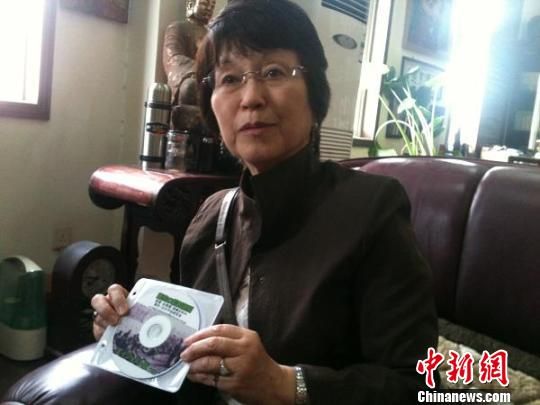

松冈环女士展示她制作的纪录片 朱晓颖 摄

松冈环女士展示她制作的纪录片 朱晓颖 摄

松冈环女士在展示其制作的纪录片 朱晓颖 摄

松冈环女士在展示其制作的纪录片 朱晓颖 摄

中新网南京4月4日电 (记者 朱晓颖)4日是清明节,上午,在南京民间抗日战争博物馆,日本友人、日本“铭心会”访中团团长松冈环女士接受记者采访。对于近期审定通过的日本教科书否认南京大屠杀中30万人遇难一事,她表示愤慨并担忧。

她说:“我感到非常愤慨,前事不忘后事之师,日本一些人没有吸收历史的教训,历史教训要从战争中汲取,现在连教训都没有了,日本必须要承认错误,才可以和亚洲各国和平相处,现在这样让我很担心。”

今年初,日本名古屋市市长河村隆之发表言论,否认南京大屠杀历史并多次强调不收回言论,随后,近期审定通过的日本高中历史教科书也对这一不当说法表示支持,称“30万人遇难的说法夸张”。多本日本历史教科书否认南京大屠杀30万人遇难。

“否定历史的教科书被采用,背后是有很多手法,下了很多功夫的”,松冈环说,“以前有教科书选定委员会,由教育委员会、地方政府相关人士、教师参与其中,现在不是了,现在是由市长选用一些有历史修正倾向的人组成委员会,决定选取何种教科书。”她感觉,每年具有历史修正倾向的教科书被采用得越来越多。

松冈环说:“不同的城市情况不一样,问题比较严重的是东京、大阪、名古屋,日本社会越来越右倾化,而且很巧妙,这种走向很危险,我能够感觉到。”

同时,她也正在制作其第三部纪录片,寻找南京大屠杀时南京太平门附近历史事件的证人。“太平门当时有1300个人,一边是老百姓,一边是中国军队,这些人没了,这1300人不知去向,上世纪50年代当地拆迁的时候挖出两个葬坑来。有10个日本兵为此作证,现在我正在采访见证人,采访日本老兵。同时,当时当地一个中国老百姓幸存下来,叫做阿王(音),他已经去世了,我在找跟他有关系的人,他的亲戚、朋友,想找到他们说他的故事。我在记录着。”

个人资料:松冈环

1947年生于日本大阪府,从关西大学文学系东洋史学科毕业后成为一名普通教员。多年来走访了约250位日本老兵,并在中国寻访了约300位战争受害者,利用影像、文字方式记录证人证言,讲述二战期间日军侵华史。目前已经出版《南京战•寻找被封闭的记忆》、《南京战•被割裂的受害者之魂》等书籍,并先后拍成两部纪录片,目前正在制作第三部。(完)

中国驻缅甸大使称尽快为中国远征军建纪念碑

4月3日,在缅甸仰光,中国远征军200师师长戴安澜将军之子戴澄东在座谈会上发言。当日,缅华各界代表相聚在中国驻缅甸大使馆,举行纪念中国远征军赴缅作战70周年座谈会,以期铭记历史、传承博爱、缅怀先烈、激励后人。新华社记者张云飞摄

4月3日,在缅甸仰光,中国远征军200师师长戴安澜将军之子戴澄东在座谈会上发言。当日,缅华各界代表相聚在中国驻缅甸大使馆,举行纪念中国远征军赴缅作战70周年座谈会,以期铭记历史、传承博爱、缅怀先烈、激励后人。新华社记者张云飞摄

新华网仰光4月3日电(记者张云飞) 缅华各界代表3日相聚在中国驻缅甸大使馆,举行纪念中国远征军赴缅作战70周年座谈会,以期铭记历史、传承博爱、缅怀先烈、激励后人。

中国驻缅甸大使李军华在座谈会上发表讲话说,从1942年到1945年,中国远征军两次赴缅与日寇作战,钳制和重创了缅北、滇西的日本侵略军,用鲜血和忠魂谱写了中国军人的壮丽诗篇,为第二次世界大战胜利结束作出了重大贡献。

李军华说,为了实现缅甸华侨华人的心愿,我们要共同努力,尽快为中国远征军建造纪念丰碑,既彰显中华民族顽强反抗外侮的历史贡献,也教育后人珍惜和平、播撒博爱。

中国远征军200师师长戴安澜将军之子戴澄东在座谈会上缅怀远征军的英勇事迹。他说,我们今天纪念中国远征军入缅作战70周年,就是要警示后代不要战争,要永久的和平。

缅华各界代表在发言中表示,缅怀先辈的丰功伟绩,就要弘扬爱国主义和民族精神,让子孙后代永远记住这段历史。

据了解,到去年年底旅缅远征军尚有15名老战士健在。近年来,中国大使馆、在缅中资企业及缅华各界一直关心这些老人的生活,为他们提供力所能及的帮助。

吴晓波三部曲收尾 从历史角度深思中国改革

吴晓波

吴晓波“中国企业史三部曲”收尾之作《浩荡两千年》

吴晓波 1968年生人,毕业于复旦大学新闻系。财经作家、“蓝狮子”财经图书出版人、上海交通大学EMBA课程教授、哈佛大学访问学者。

早报记者 石剑峰

《浩荡两千年》是财经作家吴晓波“中国企业史三部曲”收尾之作,从《激荡三十年》、《跌荡一百年》到这本时间跨度更长的《浩荡两千年》,吴晓波完成了对中国两千多年商业史的梳理。其实无论是在《激荡三十年》和《跌荡一百年》里对中国近现代企业家精神的反思,还是到《浩荡两千年》里对笼罩中国历史两千年的政商逻辑的感慨,所有这些书写都对当下具有意义。

昨天,吴晓波就《浩荡两千年》一书的主要内容接受了早报记者专访,他承认在完成这本著作之后个人观念发生了变化,他认为在经济治理上,“确实存在中国特殊性。我认为中国特殊性就是对统一的追求。”所以他认为,中国不会走上美国的发展道路。

“统一对中国还是大前提”

东方早报:你在《浩荡两千年》提到了一个概念“桑弘羊幽灵”,简单说就是一个政商博弈的逻辑,也就是你在书里说的,当政府为了政权稳定,全面控制了重要生产资料后,成为一个经济组织,为了利益需求必然会制度性地压抑民间工商业。而中国历史上每次经济改革都试图破除这一幽灵,但从未成功过。这一现象有点类似于“黄宗羲定律”。中国现在的经济改革是否也处于这样的逻辑中?

吴晓波:“桑弘羊幽灵”是一个工商业的治理逻辑,中国现在差不多仍然处于这个逻辑之下。我觉得中国未来改革和汉以后的改革有一个很大的共通性,也就是经济改革和中国的历史地理有重大关联。从管仲至王安石变法,所谓的改革都是扩张性的,通过扩张方式保持国家稳定与发展,并抵御外族的入侵。到了王安石以后,中国各朝代基本是以保持稳定为主的闭关锁国的发展模式。所以11世纪是一条界限。

在农耕时期,中国最重要的问题是国家统一,政治和经济改革的前提都是国家统一。我在写完《浩荡两千年》后,有一个问题一直被提出,农耕文明的治理逻辑在后工业时期已经不适用了。我看未必,统一对中国还是一个大前提。民国开始搞地方自治,可到了1927年北伐成功有返潮,之所以会有这个结果,也说明这个实验是不成功的。蒋介石通过武力方式解决这个问题。我在《跌荡一百年》也写过这个问题,到了1927年,中国的舆论界无论左派还是右派,基本都倾向于国家主义。

如果投射到今天,这个问题依然存在,甚至1980年代的改革,我认为历史脉络还是存在。如果未来做全市场化改革,还有这个问题。

东方早报:你的这一观念跟你写《激荡三十年》时有很大变化。

吴晓波:写完这本书,我个人观念变化挺大。我觉得“市场原教旨主义”的改革,缺乏思想基础,缺乏可操作性。比如,张维迎最近提出的私有化观点,我认为也是缺乏操作性的,我想他这么说也是策略性的提法。所以,未来中国在经济政策上的讨论,会非常激烈。

东方早报:从某种程度上看,如果从历史经验教训看,你对未来的改革持什么态度?

吴晓波:小平同志的两句话基本代表了中国2000年历史改革的边界线:一是发展是硬道理,二是稳定压倒一切。改革发展要保证政治稳定,而稳定涉及两个稳定,一个是外患与内忧,一个是中央权力的稳定。所以,现在的稳定涉及两个稳定,一个是外患也就是中美竞争。有人提出来了,如果国企私有化瓦解了,石油安全、粮食安全等怎么办,这是经济问题上的外患。内部上,放权地方和中央权威的关系,也需要考虑。所以,未来的市场化改革,不是解决发展是硬道理的问题,而是重新思考稳定的问题,所谓稳定问题就是统一问题。

东方早报:所以,关于稳定与发展的关系,你不认为农耕时期和现在所谓后工业时期有本质的区别?

吴晓波:是的。中国走上“市场原教旨主义”的路,确实会面临左派所提出的那些问题。我现在越来越感觉到,未来我们不会走上美国的那条发展道路。我认为,对国有企业的资产处置,国有企业在社会中扮演的角色和责任,可能不是赎买或者瓦解能解决的。所以,中国面临挑战,我不是很乐观。

长期来看,把经济放到国家治理叙述框架里,中国一直是一个中国。她注重统一的文化,统一的文化由她的历史地理条件限定。在统一的限定下,有儒家的许多君君臣臣的东西、社会对秩序的追求等,但同时又产生新的问题,比如权贵资本的出现,中央与地方的关系等,这些问题是同时伴生的。在这个方面,不存在所谓农业文明与工业文明的差异。

“我们又回到历史转折点”

东方早报:把本轮改革放到两千多年的历史中看,现在也很难说中国是否走出了这个历史逻辑。

吴晓波:我们现在整个三十多年的经济发展和改革,把它放在两千多年历史中,这是再一次的反复。在国民经济极度衰弱的时候,总会有人主张发展是硬道理,让一部分人先富起来,这样一个经济宽松化运动。放到两千年的中国历史中,文景之治、贞观之治、北宋等都是这样,甚至民国初年的情况也是如此,但是到了一定地步之后,经济放松以后,地方会变得强大,民间财富阶层繁荣,思想大繁荣,就会带来挑战,贫富差距也会拉大。本轮的改革其实也是在这个逻辑之下,从历史上看,更像一个浓缩版的东西,文景之治有70多年,贞观之治有130多年,这一轮改革我倾向于从1978年到1994年,才16年左右。1994年之后,中国的经济再一次走向经济集权化运动。

到了今天,经济的集权化又走到了极致,也就是国家与民间关系的大争论,中央与地方关于分税制、房地产、央企利润分配问题,开始了一轮争论。所以,我们又回到一个历史的转折点。我认为,我没有能力提出解决方案,但这个历史逻辑,供大家来讨论。

东方早报:但还是有很多特殊性,是否如此?

吴晓波:现在出现了中产阶层的移民,这种情况在农耕时期是没有的,在农耕时期,有产者从城市回到乡村,空间上从北往南移,财富和社会体制同步出现碎片化。今天出现的情况是资产跨国转移,货币在全球的泡沫化,接下来就是新的改革。未来的经济改革路径越来越有中国特色。我们不太可能遵循纯粹西方的那套经济逻辑,不太可能在亚当·斯密和凯恩斯之间找一条路出来,可能还是非常中国特色的。这对中国很富有挑战。

东方早报:所以在某种程度上,你赞同中国特殊论的论断?

吴晓波:我认为在经济治理上,确实存在中国特殊性。我认为中国特殊性就是对统一的追求,如果把统一这件事情放开来,不把它当作一回事来讨论,中国的经济改革可能会简单一点。现在跟农耕时期最大的区别是,对土地和人口的掠夺已经不存在了,问题是,现在形成的国家版图里面,存在长期放权带来的问题,这些问题很难通过经济来解决。民国时期,通过商人自治和军人自治都没有成功,全民最后还是希望统一,甚至通过武力。

东方早报:中国历史上的商业传统到现在还有哪些积极的方面?

吴晓波:很可能是史料留存不够的原因,跟商人有关的史料非常少。明清以后,商人提出义利并举之后,商人的阶层自觉性是有的,甚至不比现在差。有两个实验是值得现在研究的,第一,从明中期之后一直到张謇,这一波商人对家乡和社会基层的乡村治理的投入,对宗族社会的自我保护,对基层社会秩序的自我治理,这个传统是很好的。史学界对士绅的研究比较多,实际上从治理角度讲,拥有土地和财富的这拨商绅,对地方自治也有很重要的贡献,比如义田义学。

第二,商馆的发达。商馆其实是商人在全国性流通下的自我治理。这一传统一直延续到立宪运动的咨议局,到了上海总商会成立,跨区域、跨宗族商会出现,这是比较成熟的商人治理组织。这两个传统是商人在近现代史上留给现代可以用的东西。