生活菜园

NASA:数千艘UFO编队在太阳附近徘徊 (组图)

NASA环日立体摄影卫星(Stereo spacecraft)[1]在2010年1月18日前后拍摄到太阳周边的巨型球状飞行物,据观察者称,从其不同位置来看这些物体是运动的,根据其尺寸推断极有可能大如地球,是的,直径超过地球的超级飞船[2] 面对这一疑问,NASA立体摄影工程科学家 Joe Gurman 博士则称这些只不过是压缩失真 显而易见,大多数物理学家们并不赞同这一观点:[3]

1. 不要信任NASA会揭露地外文明—NASA立体摄影工程科学家 Joe Gurman博士关于摄影设备故障的解释不合乎情理,且NASA已不明原由地从网上撤走了这批照片。 2. 发展的人类科学能解释这些巨型UFO—Nassim Haramein的奇点理论为他们作了科学的,合理的解释:他们利用太阳的星门跨维来到这里。 3. 这些UFO通过星门来到太阳系并为NASA探测器所记录,可谓是他们的自我揭露,他们的文明具有地球大小的飞船。 4. 这些通过太阳星门穿越的地球尺寸的飞船具备在必要时为人类提供紧急援助的能力,这样的能力会打破“不干预”法则。

到1月31日,环绕在太阳周边的不明飞行物体数量逐渐增多,网友的怀疑和猜测也日益增多(如西班牙文的长篇分析) 2月27日,美国NASA公布了最新的照片,这些超级UFO竟然增加到几千艘,现在太阳轨道上密密麻麻的停满了这些UFO,似乎在为什么事情“忙碌”着,有一个美国天体物理学家最近也证实确实由起初的几艘到几十艘,到今天的几千艘,事情确实很严重。他透露了2012年确实是太阳不寻常的一年,包括太阳黑子的不正常活动、地球气象的大异常、木星大黑洞突然出现等等。这些UFO到底是不是因为太阳确实有问题而过来的,是否如玛雅人所预言在两年后搬走太阳,抑或从太阳寻找星门跨维来到地球? NASA正在紧张的观察和研究

面对这一状况,NASA的反映很是消极,他们甚至

面对这一状况,NASA的反映很是消极,他们甚至删除修改了1月31日的对日A-B观测影像记录,然而热心的网友备份了位于地球左侧的后驱号(B星)于2010/01/31 09:56:19 观测到的影像 和 位于地球右侧的前导号(A星)于2010/01/31 09:55:30 观测到的影像 ,大图链接如下A、B

针对上述两幅较高清图像,国外网友也有过简单分析,y2b视频猛击。台湾同胞也有自己的分析,现摘录如下: 对于后驱号的观测影像,人们标注出了六处明显的超级飞船痕迹,以编号4为例,可以清晰看到绝非太阳系行星(如果是早会有记录)的球体飞行物,以下图均可猛击放大

对于前导号的影像也可以拿编号5来窥得一斑

对于前导号的影像也可以拿编号5来窥得一斑

更为详细的分析可以查看这里

更为详细的分析可以查看这里

1.Stereo立体观日卫星介绍: 据NASA专家介绍,这两颗探测卫星的轨道与地球轨道处于同一个平面上(太阳系大多数行星的轨道都处于这个面),但一个在地球公转轨道的前面,被称为 STEREO-A(Ahead 前导号),另一个则在轨道的后面,名为STEREO-B(Behind 后驱号)。 为了能轮流观测太阳表面,两个卫星将遥遥相对,当一颗卫星在太阳一面的时候,另一颗则“躲”在另一面,就像两只“眼睛”一样时刻注视着太阳的一举一动。 两颗卫星的构造几乎完全相同,都安装有望远镜和太阳风粒子测量仪等16种不同的仪器,它们测量和记录太阳耀斑、日冕物质抛射等活动,首次为人类展示太阳黑子爆发时的全景三维图像,并前所未有地展现日地之间能量流动的独特景象。 2.次要不明真相来源 3.主要摘录来源

杭州萧山机场发现不明飞行物 大批航班备降

新华网杭州7月8日电(记者 章苒)记者8日从杭州萧山机场获悉,造成7日晚上机场封锁,大批航班备降宁波、无锡的不明飞行物事件,有关方面已经介入,但还没有找到它的下落。

机场相关新闻发言人称,航空监管人员7日晚9点左右发现机场上空有不明飞行物后,随即通知旅客,封锁机场。

“候机楼的旅客、停机坪上的工作人员都不可能目击到这个飞行物”,一位机场工作人员透露,“一些观测仪器才能发现”。

萧山机场新闻发言人称,目前调查正在进行,机场秩序已恢复正常,但监管人员掌握的不明飞行物信息在调查清楚前不便公布。

机场封锁的一个小时导致7日晚大量航班备降宁波、无锡等地的机场,航班晚点在三四个小时以上

世界杯最神奇预言家! 章鱼保罗6场全对胜率100%

网易体育7月8日报道:

谁是2010年南非世界杯预测最准的“专家”?不是克鲁伊夫,不是萨基,更不是贝利,而是德国奥博豪森水族馆的那只“神奇章鱼”。北京时间7月8日凌晨2点30分,西班牙在半决赛中1-0击败德国,历史上首次打进世界杯决赛,而这和章鱼保罗赛前的预测完全一样。从2008年欧洲杯起,章鱼保罗预测对了12场比赛中的11场,绝对堪称神奇!>>>延伸阅读:章鱼保罗选择西班牙进决赛

|

保罗成功预言西班牙胜德国

北京时间7月6日17点,本届世界杯最大的“预言家”章鱼保罗对德国和西班牙的半决赛做出了预测,这次保罗没有青睐德国人,而是选择了西班牙,引起 德国媒体一阵紧张。虽然德国人寄望于保罗在像2008年欧洲杯决赛一样(当时保罗预测德国队胜,结果是西班牙队胜)预测错误,但事实还是证明了保罗的正确 性。在和西班牙的比赛中,之前4-1横扫英格兰、4-0大破阿根廷的德国队没有再次得到命运的眷顾,0-1被西班牙生生磨死。

2年2届大赛,保罗12场算对11场

章鱼保罗,出生于英国成长于德国,目前生活在德国的奥博豪森水族馆。从2008年欧洲杯起,保罗就开始预测比赛并神奇的命中。当时保罗成功预测了德国队战胜波兰、奥利地。葡萄牙和土耳其,以及输给克罗地亚5场比赛的结果;不过在最后的决赛中,保罗却预测错了德国和西班牙的结果,成为当时唯一的遗憾。

本届世界杯,章鱼保罗再次发威,而且再没有一次失手。德国战胜澳大利亚、加纳、英格兰、阿根廷,负于塞尔维亚和西班牙,6场比赛全部被保罗预测对了,胜率达到完美的100%。算上2008年欧洲杯,保罗预测的12场比赛11场正确,总胜率高达91.7%。巧合的是,在保罗预测的两场德西之战中,最后的结果都是西班牙1-0获胜。

有意思的是,在德国和西班牙比赛之前,不少德国球迷“扬言”,一旦德国输球,将把保罗煮着吃了。而在德国真的输给西班牙之后,网上也出现了不少“德国人大炖保罗”的恶搞。不过想必奥博豪森水族馆是不会这么对待保罗的,因为它已经让这个世界杯前名不见经传的水族光扬名世界。

保罗预测原理是看颜色?

曾有好事者试图用科学原理解读章鱼保罗,得出的结论是保罗是根据它爱吃的食物来选择国旗。章鱼热衷于吃虾、蟹等甲壳类动物,德国国旗是黑、红、黄,这是章鱼最喜欢的食物的颜色,分明是躲在黑暗中两条大虾。他肯定首选进攻这样的目标。

澳大利亚的国旗是深蓝+红色米字,章鱼认为食物太小而不会选择,所以澳大利亚输。塞尔维亚的国旗,不但有一条红色的虾,还有一个红色的螃蟹,章鱼认 为更有吸引力,所以没选德国。按理说加纳的国旗跟德国国旗有相似的地方,但恰恰因为那个五星,让章鱼认为有杂质或危险,反而选择德国。英格兰呢?一个醒目 的红十字,对章鱼而言构成了攻击性,当然选德国了。轮到阿根廷,没有任何吸引章鱼的颜色,大败无可避免。

从这个角度来说,半决赛德国对西班牙,保罗选择西班牙没有疑问。因为西班牙的国旗是三条大虾加一个螃蟹。结果,章鱼哥确实选择了西班牙。不过这不能解释2008年欧洲杯时,保罗为何放弃西班牙而选择了德国,看来保罗还有别的方式去选择,这些就还有待科学的论证了。

附章鱼保罗预测全纪录:

2008年欧洲杯(6场对5场):

小组赛预测德国胜波兰;结果:德国2-0波兰

小组赛预测德国负克罗地亚;结果:德国1-2克罗地亚

小组赛预测德国胜奥地利;结果:德国1-0奥地利

1/4决赛预测德国胜葡萄牙;结果:德国3-2葡萄牙

半决赛预测德国胜土耳其;结果:德国3-2土耳其

决赛预测德国胜西班牙;结果:德国0-1西班牙

2010年世界杯(6场全对):

小组赛预测德国胜澳大利亚;结果:德国4-0澳大利亚

小组赛预测德国负塞尔维亚;结果:德国0-1塞尔维亚

小组赛预测德国胜加纳;结果:德国1-0加纳

1/8决赛预测德国胜英格兰;结果:德国4-1英格兰

1/4决赛预测德国胜阿根廷;结果:德国4-0阿根廷

半决赛预测西班牙胜德国;结果:德国0-1西班牙

太阳行为反常:黑子活动几近消失 甚至开始坍缩

太阳黑子总是来匆匆,去匆匆,但是最近它们好像不怎么来了。几个世纪以来,天文学家们都在不断记录太阳表面出现的暗斑,直到它们几天、几周或者几个 月后再次消失。多亏了科学家们的不懈努力,我们才得以知道太阳黑子大量活跃的高潮周期为11年。但 在过去两年里,太阳黑子活动基本没有出现。这一间隔时间是近100年来最久的,这已经让经验丰富的天文学家们感到吃惊。位于美国阿拉巴马州的 航天航空宇航局马歇尔航天飞行中心的大卫•哈撒韦(David Hathaway)表示,“太阳的这种行为,在我们的记忆中还从来没有发生过。”

科学家分析,太阳黑子的表现和其他的一些线索共同表明,太阳的电磁活动正在减少,太阳甚至开始坍缩。在我们所景仰的太阳身上到底发生了什么意义 重大的事情呢,这值得探索。

太阳黑子的活动问题所带来的利害关系可能要远比我们想象的严重得多。一个太阳黑子群可以释放出超过10亿倍原子弹的能量。而太阳黑子是太阳带有 磁性心灵的窗户。它们产生于太阳内部,形成了巨大的磁力圈,它们不断上升到太阳表面,并会逐个破裂,导致局部温度下降,形成了我们所能观察到的一个暗斑 点。任何太阳黑子数量的变化都反映了太阳内部的或大或小的变化。哈撒韦说,在这种过程中,太阳在向我们展示其内部的变化。

太阳的平静是从2007年开始的。当时的计算机模型预测2008年会出现很多太阳黑子活动。很多科学家也预测2008年会是太阳黑子活动最活跃 的一年。但是麻烦的是,没有人告诉过太阳。2008年最终是一个前所未有的“太阳平静年”。这一年,太阳黑子有73%的时间表现正常,是自1913年以来 活跃程度最低的一年。2009年,天文学家们试图寻找一些太阳活动的踪迹,但他们一无所获。

通过地面和空间望远镜的观测显示,有两个巨大的呈带状的气体环不断地从太阳内部穿梭到外部,形成了一个物质圈和磁场圈。据了解,形成这种气体带 要40年时间。见图。

气候变化

太阳如此反常的举动到底对人们产生什么影响呢?科学家们认为这可能会加剧由温室气体排放导致的气候变化。

英国雷丁大学(University of Reading)的迈克•洛克伍德(Mike Lockwood)表示,欧洲2009年10月份开始的冬季异常的寒冷。同时,根据研究数据记录显示,回溯到1650年,欧洲同样出现十分寒冷的冬季,而 这一年的太阳黑子一点都不活跃。另一个例子是1645年至1715年间,太阳黑子活动急剧下降,太阳几乎没有活动的迹象。根据德国波茨坦气候影响研究所的 乔治•福尔纳(Georg Feulner)和史蒂芬 拉姆斯托夫(Stefan Rahmstorf)分析,如果这次太阳黑子活动的减弱和当年记录的现象相类似的话,那么这将会减缓全球变暖的脚步,降低全球平均气温约0.3摄氏度。

坍缩的星球

此外,最令科学家们担心的就是太阳有可能会开始坍缩。如果太阳的能量输出变化了,那么其温度也要开始波动了。虽然太阳要办可以提升太阳表面温 度,但是太阳核心处的温度变化会更明显。这一过程要持续数千万年才能从太阳表面显现出来。不管是什么理论或者机制在影响着太阳,其表面温度越低,其能量就 越少。就算太阳在不停向外释放太阳能,其质量也在不断减少。

根据瑞士达沃斯世界辐射中心的克劳斯?弗洛里奇的观测表明,太阳的确在坍缩。但这并不是说太阳会像灾难电影中的太阳那样发生爆炸崩塌。如果说因 为受到地球气候变化的影响,地面望远镜所观测到的数据不够精确的话,法国航天局启动了一个项目,取名为“Picard”,将重新对太阳的直径和外观进行精 确测量。

太阳究竟会走向何方,我们无从预测。大多数天文学家认为,太阳将仍然按照活动周记运动,但活动水平将会使自19世纪以来最低的。但仍有证据表 明,太阳正在失去其黑子活动的能力。到2015年,我们有可能会进入一个新的冰河时代。

当然,太阳活动仅仅是气候变化的自然来源。火山喷发所喷出的气体和尘埃是另一个影响地球气候的因素。尽管如此,更精确地了解太阳变化以及它对地 球气候所产生的不同影响也是十分重要的任务。气候科学家们正在努力凭借现代测量工具,记录下太阳真实的变化,这样才能做出做准确的地球气候变化的预测。

木星被一颗小行星击中

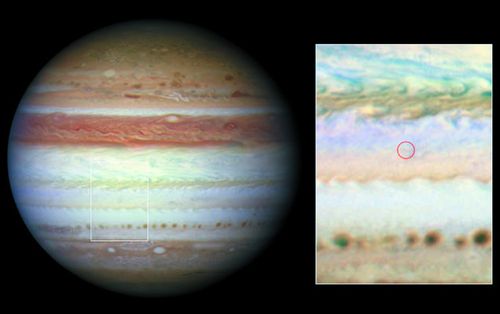

当业余天文爱好者在6月3日于木星的中部发现一处短暂的白光后(如上图),科学家认为这或许是这颗行星再次被一颗小行星或彗星击中的标志。但是当他们尝试寻找由碰撞残骸形成的尘埃云时却一无所获。

据美国《科学》杂志在线新闻报道,美国宇航局(NASA)的哈勃空间望远镜研究团队在6月16日报告说,与2009年在这颗行星上留下“疤痕” 的撞击者相比,两周前撞击木星的天体可能是一颗小得多的小行星或彗星。事实上,这颗天体是如此之小,以至于其完全在木星的大气中蒸发殆尽,而不是像其他大 一些的小行星或彗星那样留下由尘埃和碎片构成的云团。

美俄亥俄州一座巨型耶稣雕像遭闪电击毁(组图/视频)

美俄亥俄州一座巨型耶稣雕像遭闪电击毁(组图/视频) 中新网

据外电15日报道,美国俄亥俄州一座有6层楼高的大型耶稣雕像日前遭到闪电击中并起火燃烧,最后只剩下焦黑的钢架空壳。

报道称,这座高约有19英尺的耶稣雕像座落在俄亥俄州蒙罗市的盘石教堂外。当地时间14日晚11时15分左右,它被闪电击中并起火燃烧,随后附近一座圆形剧场也遭波击,幸好无人伤亡。

这座大型雕像建于2004年,使用木材及塑料制成,一直是当地的知名地标。教会表示,雕像将会重建,而且会使用防火材料。

http://www.youtube.com/watch?v=IAAj1OiH-WA&feature=player_embedded

揭开科技之谜 别给"地陷"乱扣"天坑"高帽子(图)

■新闻缘起

近日,我国各地屡现各种小型地陷,有网友戏称为“天坑”。“天坑”的出现,是否是地震等灾难的预兆?

专 家指出:“天坑”频现,这样的用语足以骇人。然而根据地质学定义,真正的“天坑”是指具有巨大容积,陡峭而圈闭的碳酸盐岩层壁,通俗地说这是一种大“石头 坑”,其平均直径与深度均在100米以上,有的达到数百米。它是一种特大型喀斯特地形。许多“天坑”在人类出现之前就早已存在。

反观近来国内频现的“天坑”,直径多为几米或十几米,极个别的几十米,且多数出现在土质层中,属于“土坑”,因此无论是性质还是规模,都与真正的“天坑”有着天壤之别。确切地说,最近各地频现的应该称为地陷,或者说地表塌陷。

(据新华社)

■将新闻进行到底

最近,江苏南京、广东连州、江西南昌、浙江衢州、广西来宾、四川等地屡现地面塌陷。有的称之为“天坑”,有的称为“地陷”。而地球的那一端似乎也不平静,南美危地马拉出现了一个直径30米的巨大“天坑”。而出现此坑不久后,这里就发生了火山喷发。

那么,各地由于地面塌陷而形成的大坑,到底是天坑还是地陷?是怎么造成的?这些大坑的出现,是否就是某种灾难的预兆?与现在频发的自然灾害有没有内在的联系?

本 报5月7日,在本栏目刊登了“硐底‘天坑’,人为还是天造?”,就5月3日,四川省宜宾市硐底镇红旗村和石垭村陆续发生岩溶塌陷,已形成26个大坑进行了 报道。今天本报就各地频现的塌陷现象继续追踪报道,采访了中山大学张珂教授、华中师范大学揭毅教授和江苏省地震局张振亚副局长,为读者解开心中的疑惑,拉 直心中的问号。

————新闻回放————

江苏南京:夫子庙路口地面突然塌陷

6 月16日下午6时40分许,位于南京闹市区的夫子庙路口地面突然塌陷,露出长2米、宽2米、深3米的大坑,令人联想起前期多个城市出现的“天坑”。大坑出 现在南京长乐路与箍桶巷的交界处,是南京闹市区主干道,每日人流、车流十分密集。据交警三大队保安韩金林介绍,当时他正在该路段执勤,突然“轰隆”一声, 地面就塌陷了一个大坑,他赶紧找来几根长竹竿围挡,防止人车陷坑。在场三大队交警胡博说,他还是第一次在南京遇到“天坑”。

广东连州:大坑“吞”下600斤重耕牛

6 月9日凌晨4时,在广东连州市九陂镇双塘村委会陈屋村,有一头重达600斤的耕牛在山上吃草时,不慎掉进了大坑。“原来这片地杂草丛生,还种有桉树,谁也 没想到会有牛掉下去。”村民们说,当耕牛的主人到处寻找时,发现了这个大坑吞噬了耕牛。村民目测了一下,大坑地面之处的坑口有1平方米左右,越往深处,最 宽的地方约有8平方米。村民说,这个大坑深达30多米,被发现时耕牛头朝下、脚朝地面,被卡死在离地面15米深之处。有村民说,这里之前并未发现过这口大 坑,幸好这次出事的是一头耕牛,否则被村民踩中,难免会酿成伤亡。

江西南昌:马路惊现地洞过路汽车不慎陷入

6 月4日,一辆本田轿车在南昌街头卡在塌陷路面上动弹不得。当日,南昌市昌南大道与迎宾北大道交叉口附近路面突然发生塌陷,一辆过路小轿车被卡在洞口处。据 现场目击者称,这个大洞宽4.3米,汽车的前轮陷入裂缝中,整辆车悬在洞口。驾车男子因受轻伤被送往医院。为了避免再次发生意外,南昌交警部门对此路段实 施了交通管制。有关部门正在对路面塌陷原因展开调查。 这已经是过去两周里南昌市出现的第8个地洞。

浙江衢州:高速公路塌陷

6 月3日凌晨零点25分,浙江黄衢南高速公路江山段路面忽然塌下,形成一个大洞。幸亏当时来往车辆及时避开洞口,避免了人员伤亡事故的发生。塌陷的路面呈规 则圆形。一位在此修补的路政人员对此颇为惊奇:“这洞好像圆规划过一样,家里打井都未必有这么圆。”洞里空空的,几乎呈规则圆柱状,洞壁也算光滑,几乎没 有突兀之处,一直到底部才能看到塌陷的沥青地面。塌陷的黑洞几乎占据了主车道和超车道,仅仅留下了一小段应急车道。黄衢南高速公路管理处的一位工作人员 称:他们刚量过,此洞直径8.3米深6米。

广西来宾:一水库受地陷威胁破坝放水

6月3日,广西壮族自治区来宾市良江镇吉利村的大山头下因塌陷形成了4个大坑。地陷造成当地房屋墙体出现开裂、倾斜、倒塌现象,并波及邻近的山背屯和一座小型水库,当地党委、政府及时将吉利村的吉利屯和山背屯137户615位村民妥善安置到安全地带。

地 陷还在扩大。自治区国土厅地质环境监测总站应急工作人员施杰说,从6月4日到5日,地陷深度增加了5米,达到25米左右,波及范围达到0.4平方公里。原 地陷形成的四个大坑又有扩大,连成了一条近200米的塌陷带。国土等相关部门正加强对地质灾害的监测,将进一步会商形成灾后重建方案。

美科学家称月球含水量为此前预计100倍

新浪科技讯 北京时间6月18日消息,据国外媒体报道,根据美国科学家进行的一项新研究,月球的含水量可能至少是以前预计的100倍。最近进行的月球任务发现,月表阴暗区陨坑内存在冻结水,灰尘下方则存在冰,冰可能来自于撞击月球的小行星。

这项新研究显示,月球中部岩石中可能蕴含大量水,足以形成一个覆盖月表的深度达到1米的海洋。研究人员在刊登于《美国国家科学院院刊》上的研究 报告中指出,水在月球内部可能非常普遍。研究领导人、华盛顿卡内基研究所的弗朗西斯·麦克科宾表示:“40多年来,我们一直认为月球是一个干燥的世界。根 据我们的研究发现,月球含水量最少在十亿分之六十四到百万分之五之间,至少是此前认为的两个数量级。”

科学家现在认为,月球是在一颗火星大小的天体撞击地球后形成,即撞击将大量物质喷向太空而后聚集成月球。月球上存在一个岩浆海。岩浆中含有水, 最终通过“火喷泉”的形式喷到月表。在这种火山活动中,绝大多数水被蒸发掉,但也有一部分遗留下来。研究报告指出,这种水不可能立即获取,因为它们已经和 月球的多岩内部融为一体。

此前发现月球上有水的研究对火山玻璃进行了分析。研究人员对所谓的富含克里普矿物(KREEP)的岩石进行了研究。克里普矿物来自结晶化的最后阶段。富含克里普矿物的岩石含有更多钾(K)、稀土元素(REE)、磷(P)以及铀和钍等其他可产生热量的元素。

联合执笔人安德鲁·斯蒂尔表示:“由于水无法溶解在晶化的硅酸盐中,我们相信月球水主要集中在克里普矿物中。这也就是为什么我们选择它作为分析 对象。”研究人员专门对磷灰石中的羟基(氧原子和氢的化合物)进行了研究。此外,他们还对“阿波罗”号月球任务40年前带回的样本以及月球陨石进行了分 析,以确定月球内部是否存在水。类似样本这样的岩石在月球内部更为常见,所含氢氧化合物这些化学证据能够指向水。

圣路易斯华盛顿大学的布拉德利·乔利夫也参与了这项研究。他在一份声明中指出:“氢氧化合物的浓度很低,直到最近仍处于几乎无法探测的程度。我 们可以开始考虑这一发现的意义以及月球内部水的起源问题。”此项研究获得美国宇航局和卡内基研究所资助,研究发现刊登在网络版《美国国家科学院院刊》 上。(孝文)

科学家预计2012强太阳风暴将挑战全球空间卫星

日益临近的强太阳风暴

4月5日,国际通信卫星组织Intelsat公司所属的“银河-15”卫星出现故障,在距地面3.6万公里的高空漂移,成为太空垃圾,很可能会进入另一颗代号为“AMC 11”的卫星的运行轨道,形成碰撞威胁。

5月8日,“银河-15”卫星制造商轨道科学公司首席执行官David W. Thompson称,故障原因可归咎于4月3日~5日期间的太阳风暴。5月11日,负责运营“银河-15”卫星的国际通信卫星有限公司证实了这一说法。

“研究人员现在对‘银河-15’卫星发生故障原因的认识基本一致。这颗卫星极有可能是被空间高能电子诱发的深层充放电效应摧毁的。”5月14日,空间环境特殊效应专家、中科院空间中心研究员韩建伟在接受《科学时报》采访时说。

充放电效应是与太阳风暴相关的空间带电粒子三大危害效应的一种。这种效应可使卫星表面及内部带很高的静电,静电放电会损坏卫星器件或材料。有记录表明,静电最高时达到2万伏特。

空间科学研究人员经常登录的英国卫星新闻网于5月12日才公布了“银河-15”卫星出现故障的消息。韩建伟得知这一消息时的感觉是既兴奋又忧虑。

“‘银河-15’卫星出现故障再次证实了科学界对新一轮强太阳风暴即将来临的判断。这也表明包括美国空间卫星制造商在内的卫星研制和制造单位历经10多年,仍没有完全掌握有效应对太阳风暴的手段。这是最值得我们专业人员反思的。”韩建伟说。

1998年,“银河-4”卫星就是由于同样的原因失效的。当时,美国的寻呼机、移动电话、电视转播业务大面积失灵。与此同时,德国的一颗卫星也相继失效,加拿大、日本以及我国的卫星也在相同的时间段发生过故障。

通常,强太阳风暴的出现周期在11年左右。科学家预计,2012年至2014年期间将会有多次强太阳风暴出现,并有可能爆发超强太阳风暴,由此引发近地空间环境灾害性变化,最终通过深层充放电效应、单粒子效应等导致卫星故障。

“银河-15”卫星发生的故障表明第24个太阳峰年的临近。“最近的监测数据表明,太阳活动处于逐渐增强的‘爬坡阶段’。”韩建伟说。

美国国家大气海洋局(NOAA)的GOES-11卫星监测数据表明,4月初空间高能电子环境开始出现增强现象,到“银河-15”发生故障时,高能电子强度出现了一个峰值,较平常增高了两个量级。

艰难的放电实验

“目前,航天界尚不能准确掌握深层充放电效应发生的途径。这正是‘银河-15’重蹈‘银河-4’覆辙的根本原因。”韩建伟表示。

根据国内外对航天器故障的分类统计:空间环境导致的航天器故障中,由单粒子效应和深层放电效应导致的故障分别占28.5%和24.8%。“这二者是太阳风暴危害航天安全的元凶。”韩建伟说。

单粒子效应导致的航天器故障较易解释。它指的是单个高能带电粒子在器件内部瞬间产生大量额外电荷的现象。这一现象会使卫星的运行程序发生混乱,产生虚假指令。“但严重危害中高轨道通信、导航卫星的深层充放电效应之谜难以解释。”韩建伟表示。

深层充放电的原理就像春冬季大气干燥人体易带电一样,带电多了就需要释放。对卫星危害最大的就是放电,这可能烧毁卫星器件或产生干扰电磁信号。

这种原理乍看起来很容易理解,但具体的放电途径还需要理论研究和实验证实。2000年,中科院空间中心开始了卫星深层充放电效应机制的理论研 究。2004年,中科院空间中心开始自主研制模拟空间环境条件下的卫星充放电实验装置。2006年,这套国内唯一的模拟深层放电效应的装置建成。

但新的问题出现了。韩建伟的研究组花5年时间做了大量模拟实验,但始终难以观测到放电现象。

“放电才是导致卫星故障的真正原因,观测不到放电现象就难以解释深层放电效应。早期实验大多把单一的卫星材料放在模拟空间高能电子辐射环境下,观测材料的充放电情况。但令我们非常困惑的是,材料可以充到上万伏的电压,却很难有放电现象产生。”韩建伟介绍。

“问题就出现在‘材料’上!”中科院空间中心研究人员很快转变了思路。

韩建伟说:“卫星是由大量不同材料按照一定布局组成的一个复杂体。在充电的时候,材料特性不一样、布局不一样,充电的多少也不一样。这样,在一定的布局下不同材料间的强电位差就形成了,放电在这种情况下最容易发生!”

于是,韩建伟研究组设计出了卫星上常见悬浮导体和多层结构两种模拟部件样品。4月7日,也就是“银河-15”卫星出现故障后的第三天,中科院空间中心空间环境特殊效应实验研究室首次在模拟的地球同步轨道恶劣电子环境辐照下,观测到了深层充电诱发的放电现象。

变被动应对为主动应对

面对太阳风暴引发的深层放电效应等问题,人类往往束手无策。这时候,空间卫星最简单的应对方式就是,在空间环境预报和警报发出后被动关机,但这需要牺牲卫星的工作时间。当然,也难以做到完全关机,因为总是需要有值守的单元等待唤醒整个卫星。

“在深层放电效应机制没有理清之前,主动应对需要花费高昂的代价,甚至弄巧成拙。通常的做法是提高卫星的制造成本,将卫星做得很‘坚实’。”韩 建伟说,“但是这种方法仍有漏洞,看似经过加固和防护的卫星结构,不可避免地存在大量不同材料、不同布局的卫星结构和部件,它们很容易发生不同的充电,形 成强的电位差而导致最终的放电。这也是‘银河-15’卫星出现故障的根本原因。”

理清深层放电效应机制或将使卫星主动应对空间环境灾害成为可能。

“这对指导卫星设计人员进行科学、有效的防护设计具有重要意义。一旦发现某类模拟卫星样品有这种深层充放电现象,我们就可以设计一些精细的条 件,弄清楚在什么条件下深层放电效应更容易发生或者更不容易发生。根据这些研究就能真正提出有效应对空间环境灾害的设计措施。”韩建伟说,“这正是我们下 一步将要进行的工作。”

相机落海漂流上千公里 完好无损海底自拍录像

保罗向人们展示他找到的相机

据英国《每日电讯报》报道,7个月前,荷兰皇家海军军官迪克在加勒比海岛屿阿鲁巴附近执行一项水下探测任务时,不小心将一个相机丢在海里。迪克 只能绝望地看着它消失在大海中,而且从没想过还能见到它。如今,这个相机竟然在经历了长达1100英里(约合1770公里)的“海洋探险”后又与主人重新 团聚了。

落海相机完好无损

5月16日,美国佛罗里达州海岸警卫队队员保罗在位于迈阿密的基韦斯特一处码头发现了这个亮红色的尼康牌相机,它当时被冲上岸并重重地撞在了一块岩石上。由于在海水中漂流了数月,相机的表面覆盖着一层密密麻麻的海洋物质,以至于保罗一开始误以为它是一个腐烂的西红柿。

然而,在防水塑料外壳的保护下,相机几乎没有受到任何损害,里面保存的照片和录像都清晰可见。其中一张照片显示两名男子正准备潜水,还有一张是温馨的全家福。

保罗开始在互联网上寻找失主,几经周折终于找到了迪克并将相机归还给他。

与海龟邂逅留下录像

专家指出,相机的塑料外壳有一定的浮力,它随海流抵达基韦斯特是完全有可能的。更令人惊奇的是,相机中有一段很短的录像,它记录了这台机器在 “历险”过程中与一只海龟的邂逅。从录像中人们只能看到水花四溅的情景,其间还有一个类似鱼鳍的东西闪过,好像在向相机发出攻击。现在看来,这只海龟很可 能把相机误当成一顿午餐,并无意中按下了开关。目前,这段视频已经被传到了YouTube网上,并被人们点击了20多万次。

据中国日报