文化

揭秘奋进号谢幕之旅实验 蜘蛛能否太空结网(图)

项目科学家们正透过显微镜仔细观察蛔虫

位于奋进号载荷舱内的阿尔法磁谱仪(AMS)

这幅图像显示两只蜘蛛被放置在一个容器中

日本宇航员若田光一进行所谓的“魔毯实验”来向公众展示失重效果

美国“奋进号”航天飞机1日安然从茫茫太空返回地球,结束了其30年的太空飞行生涯。在这次飞行中,它仍然承担了重要的科学任务。除了为空间站送去一些高科技设备之外,此次飞行中还送去了一些“古怪”的乘客:包括两只蜘蛛,一群果蝇,以及无数极微小的蛔虫。

这些小东西可不是混迹进航天飞机的害虫或太空偷渡客,它们是一系列实验的重要参与者。其中一些实验在航天飞机上开展,而另一些则在空间站上进行。

这些实验中最雄心勃勃的一项是“阿尔法磁谱仪项目”。事实上,此次奋进号得绝唱之旅,其主要目的就是将这台价值20亿美元的高科技设备送上国际空间站。5月19日,宇航员们成功地将这台几乎相当于一辆大巴的大型实验设备安装在了空间站上。

阿尔法磁谱仪基本上是一台极其复杂的粒子探测设备,科学家们希望能借助它寻找宇宙中一些最神秘的物质,如暗物质和反物质。

与此同时,在空间站内部进行的,针对蜘蛛和果蝇的实验也正在进行。生物学家们希望了解太空中的失重环境会对这种节肢动物的行为和生长情况产生何种影响。他们尤其感兴趣的是:在太空的失重环境下,蜘蛛还能不能织网?

而那些微小的蛔虫,则是用来进行设备实验的。一直以来,科学家们怀疑太空的高震动环境将影响显微镜的性能,因此此次他们将以这些蛔虫作为目标进行实验,以检验这一说法。

这里有一个诡异的巧合:那就是此次进入太空的这些蛔虫中有一部分是2003年哥伦比亚号航天飞机爆炸事件中幸存下来的蛔虫的后代。哥伦比亚号执行的STS-107任务在重返大气层时发生解体,7名宇航员全部遇难。

另外一项进行的实验是一种新型导航技术,这将帮助飞船更容易地和空间站实现对接。奋进号对这一被称为“STORRM”的设备进行了首次实际测试。

其他还有许多实验正在进行中,或是即将展开。这些实验涵盖了众多学科的研究目的。

比如,有一项实验是这样的,宇航员们用棉签擦拭自己的皮肤、鼻腔和喉咙进行细菌取样,随后观察哪种细菌比较能够在太空环境下生长,并导致潜在的感染。还有一项实验则是将一些最新研制的新型材料样品悬挂在空间站外壁,来观察它们经受太空严酷环境考验的能力。

奋进号的此次飞行还将开展一些教育项目,以吸引更多的孩子参与到数学和科学研究中来。比如这次宇航员们带上来了一些乐高积木,他们将在太空中搭建一些简单的模型来为地面上的孩子们讲解科学知识,并且让孩子们亲眼目睹在太空的失重环境下,将会发生的新奇事情。

另一个教育项目称为“试试零重力”,这是日本空间局为奋进号项目组教育计划设计的。

和乐高玩具的教育课程一样,在这一环节中,宇航员们将向孩子们展示重力和失重之间的差异。这一项目让公众和孩子们头片选出他们最想看到的动作,随后宇航员们将据此在太空中做出这些动作,以展示失重将造成的影响。

据日本空间局这一项目的设计者介绍:“其中一些动作包括滴眼药水,在天花板上做俯卧撑,扳手劲,以及飞行魔毯。”(晨风)

美阿特兰蒂斯号航天飞机 将踏上"绝唱之旅"(图)

这张美国航天局提供的照片显示,5月31日,在美国佛罗里达州肯尼迪航天中心,“阿特兰蒂斯”号航天飞机被移往发射平台。 “阿特兰蒂斯”号将于7月进行最后一次飞行,其后美国航天飞机将全部退役。 新华社发

这张美国航天局提供的照片显示,5月31日,在美国佛罗里达州肯尼迪航天中心,“阿特兰蒂斯”号航天飞机被移往发射平台。 “阿特兰蒂斯”号将于7月进行最后一次飞行,其后美国航天飞机将全部退役。 新华社发

这张美国航天局提供的照片显示,5月31日,在美国佛罗里达州肯尼迪航天中心,机组人员在“阿特兰蒂斯”号航天飞机前合影。 “阿特兰蒂斯”号将于7月进行最后一次飞行,其后美国航天飞机将全部退役。 新华社发

奋进号航天飞机安全着陆 圆满结束谢幕之旅(图)

夜幕的掩护下:奋进号在今天上午最后一次降落在肯尼迪航天中心的跑道上。

科学网(kexue.com)讯,当地时间1日凌晨2时35分(北京时间14时35分),美国奋进号航天飞机在佛罗里达州肯尼迪航天中心安全着陆,圆满结束了“谢幕之旅”。总指挥凯利在着陆后表示:“看到奋进号最后一次着陆心里感到很难过,但奋进号确实为人们留下了丰厚的遗产。”

欢迎回家,奋进。

据了解,本次执行编号为STS-134任务的奋进号航天飞机于美国东部时间1日凌晨1时29分开始脱离轨道。总指挥凯利(Mark Kelly)启动制动器后,奋进号航天飞机的飞行速度减速320公里/时,到约2.8万公里/时,使其得以离开轨道。

美国奋进号完成国际空间站之旅。

奋进号于凌晨2时03分(北京时间14时03分)开始重返地球大气层,2时22分结束高峰加热。跟过去的执行飞行任务时一样,奋进号在返回地面过程中不开动引擎,凯利将机动操作使奋进号在夜间于肯尼迪航天中心的跑道上滑行着陆。

当地时间上午02时35分(格林威治时间上午07点35分)着陆。

本次奋进号航天飞机是于美国东部时间5月16日8时56分(北京时间20时56分)从美国佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空,本次飞行任务是奋进号的“谢幕之旅”,之后将退役。在本次任务中,奋进号为国际空间站运送去了名为阿尔法磁谱仪2的设备,用于探索反物质,暗物质和宇宙射线等问题,这一项目由美国麻省理工学院华裔诺贝 尔奖获得者丁肇中负责。

奋进号在肯尼迪航天中心安全着陆(科学网-kexue.com配图,来源:NASA官网)

根据NASA官方的消息,亚特兰蒂斯号航天飞机计划将于7月8日发射,而随后美国历时30年的航天飞机时代将正式终结。

(KT)

揭秘美国神秘51区:硬板纸飞机骗过苏联卫星

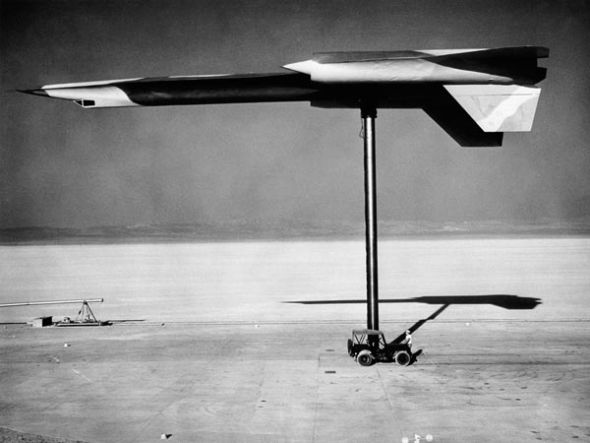

1950年代末,一架A-12飞机的模型正在内华达州的51区基地进行测试

1950年代末,一架A-12飞机的模型正在内华达州的51区基地进行测试新浪环球地理讯 北京时间5月24日消息,据美国《国家地理》网站报道,相信很多人都对美国神秘的51区有所耳闻,并且常常将它和外星飞船联系在一起。即便今天我们仍然对这里究竟是不是有外星飞船一无所知,但随着大量有关档案的解密,以及保密期限的到期。当年在51区工作的老兵们开始向我们讲述一些不为人知的秘密,其中包括一些他们当年如果巧妙的利用一些简陋的令人惊讶的手段骗过苏联侦察卫星的故事。 [美国51区机密侦察机坠机照片解密曝光]

美国中央情报局在1955年建立了51区,这座位于内华达州荒凉沙漠腹地的秘密基地被用于测试和开发属于美国最高机密的军事项目。时至今日,50年过去了,这个神秘的基地依旧不存在于任何美国官方的地图上,严格意义来说,它仍然“并不存在”。

在上世纪50~60年代,51区是OXCART项目的核心地区,这一项目的目标是发展用于替代著名的U-2间谍侦察机的后继机型。

根据设计指标,OXCART型飞机应当能在苏联上空执行秘密侦查和情报收集任务而不被察觉。但不久之后51区的工作人员们便意识到,即使只是在测试阶段,他们也必须设法避开苏联无所不在的耳目。

51区的猫鼠游戏

51区的工作人员发现,他们称作“垃圾箱”的苏联侦查卫星会定期飞越内华达州上空进行侦查。

而根据伯内斯(T.D. Barnes),一位前51区超音速飞机专家的说法,美国的情报机关开始为51区提供一些技巧,以便赢得这场国际猫鼠游戏。当时伯内斯在这里还担任着电子战方面的工作。

由于现在已经过了向中情局允诺的保密期,伯内斯可以向外界透露一些信息,他说:“每天早上的例行安全会议上,他们会给我们提供一份苏联在轨道上的卫星清单,我们还会知道这些卫星精确的过境时间。”他告诉美国《国家地理》的记者说:“这就像是一份天气预报表,我们甚至会被告知某一时间飞临上空侦查的是红外波段卫星或者其他什么波段的。”

OXCART的原型机经常会被高高悬挂在一根柱子顶端,用以借助雷达测试器隐身性能。这种测试是在室外进行的,而这样的暴露则引起了苏联间谍卫星的极大兴趣。

“这真是一场捉迷藏游戏,如果当飞机正在室外进行测试,而此时正好有苏联卫星正在飞来,我们就会赶紧将飞机推进机库内藏匿起来。”

前51区物资采购员吉姆·弗里德曼(Jim Freedman)补充说:“这样的状况使得各项工作很难进行,一切都非常困难。”

他说:“为了开展工作,你不得不使用吊车将飞机悬挂到柱子顶端,然后推出机库,到外面去进行测试,但是很快你就必须把它推回机库,然后再推出去再推进来…如此反复,非常折腾。”

51区的阴影

但事实证明,即使是这样反复折腾的捉迷藏还是远远不够的。中情局的间谍们很快获悉,苏联已经得到了一份有关OXCART的草图,这是他们利用红外线侦查卫星获取的。

这是因为在炎热的沙漠中,悬挂在柱子顶端的飞机会遮住下方的土地,产生一片阴影区,这片阴影区的温度低于周围的沙地。即使飞机被移走,这种温度阴影仍然能被红外线侦测发现。

伯内斯告诉《国家地理》:“这就像是一个停车位。当所有的汽车都开走之后,因为地面的温度存在差异,你仍然能轻而易举的知道这里刚才究竟停了多少辆车。”

为了反制苏联的红外线间谍卫星,51区的工作人员们开始用硬板纸和其他简陋的材料制作高度逼真的“飞机”,将它们放置在室外,以制造阴影假象,以便迷惑苏联的轨道侦查。

据伯内斯回忆:“我们真的和红外线卫星玩上了!”

领先时代,英年早逝

由于采用了大量成功有效的对抗措施,对于这款U-2侦察机的后继机型,在上世纪60年代中期美国官方主动公开这一项目之前,苏联一直没能弄清这其中的奥秘。

但是在这一项目进行的2850次绝密试飞期间,确实有无数人目击天空中出现一种形状古怪,能以超过3马赫飞行的飞行器。这些钛合金怪物的身份成谜,甚至连飞行控制员和商业客机驾驶员也无法辨认出其身份。这样的事实进一步增加了和51区有关的外星人谣言。

不过最后,一切的努力终于获得了回报。51区的工程师们设计出了A-12飞机。这被一些人认为是人类设计出的第一种隐形飞机。

A-12能以3220公里的时速飞行,飞越整个北美大陆仅需70分钟。在高速飞行的同时它还能进行高分辨率照相侦察,从超过2.7万米的高空分辨出地面上脚印大小的物体。

但是根据中情局历史学家大卫·里伯格(David Robarge)的描述,这种当时最先进的侦察机却从未被真正用于对苏联的航空侦察行动。正当A-12完成各项测试,具备任务执行能力之时,美国空军已经开始着手研制其后继机型:SR-71“黑鸟”侦察机。

后来,由于财政压力,以及中情局和美国空军之间的激烈竞争,A-12——这款51区最伟大的创造之一,在仅仅服役一年之后的1968年就被宣布退役。(晨风)

新浪环球地理图片及文字为美国国家地理数字媒体事业部授权新浪独家使用,未经书面许可不得转载

一周太空图片精选:球状星团含百万颗恒星(图)(2)

5.泻湖星云

泻湖星云

泻湖星云如果使用双目望远镜或者小型望远镜观察泻湖星云,这个位于人马座的星云所呈现的粉红色较为暗淡。借助于智利的南双子座望远镜,天文学家得以绘制出精美的图片,展现这个恒星托儿所。这幅伪色图片于上周公布,丰富而鲜艳的色彩归功于来自多个滤光镜的数据。泻湖星云是一个密集的尘埃气体云,它是中重量和低质量恒星的诞生地,其中绝大多数恒星包裹在厚厚的“物质茧”中。图片背景中的蓝点是较为年轻的恒星。

6.模拟火星任务

模拟火星任务

模拟火星任务西班牙安达卢西亚地区充当了最近“实地测试”的一个测试场,测试Eurobot火星车原型和航天服。受测的航天服在设计上用于执行载人火星任务。欧洲航天局的火星车Eurobot携带可互换的工具和一系列仪器,可独立工作,也可充当宇航员的实验助手,甚至可以搭载人类探险家探索这颗红色星球。受测的Aouda.X航天服模型采用全空气循环设计,可清除二氧化碳,同时装有医疗监视和无线电设备。

7.维珍银河的“太空飞船二号”

维珍银河的“太空飞船二号”

维珍银河的“太空飞船二号”上周,商业太空飞行公司维珍银河成功测试了“太空飞船二号”的羽状减速系统。与航天飞机一样,这种商业飞行器也通过滑翔方式重返地球大气层。“太空飞船二号”采用一种独特设计,尾部可向上旋转,与机身呈65度角。这一设计可产生类似羽毛球飞行时遭遇的阻力,在减少摩擦产生的热量同时减缓飞船速度。

8.航天飞机发射架“瀑布”

航天飞机发射架“瀑布”

航天飞机发射架“瀑布”4月28日,水从39A发射架上一个290英尺(约合88米)高的塔中倾泻而下,好似一个瀑布。此时,为计划中“奋进”号航天飞机发射的准备工作正处在进行时。这座塔装有30万加仑(约合100万升)水,会在发射时放出以起到降噪作用。“奋进”号原计划4月29日发射,奔赴国际空间站,由于辅助动力系统出现电气故障,美国宇航局被迫将发射日期推迟到5月中旬。 (孝文)

美国上空现飞碟状奇特云层(图)

在这张1月初摄于美国南卡罗莱纳州默特尔比奇的照片上,由于具有照相功能的手机设置问题,蓝蓝的天空和白色“穿洞云”呈现琥珀色

在这张1月初摄于美国南卡罗莱纳州默特尔比奇的照片上,由于具有照相功能的手机设置问题,蓝蓝的天空和白色“穿洞云”呈现琥珀色新浪环球地理讯 北京时间2月2日消息,据美国国家地理网站报道,1月7日,美国南卡罗莱纳州默特尔比奇上空惊现三个几乎相同的飞碟状云层,引发了网友的广泛讨论,他们纷纷将这一神秘现象鸟类群死及军方秘密实验等事件联系起来。

“穿洞云”形成原因成疑

至少一位科学家认为,所谓的穿洞云(hole-punch cloud)与军方有关,虽然这种解释难以令阴谋论者信服。1月7日,默特尔比奇某IT公司技术人员韦斯利·泰勒(Wesley Tyler)开车出去买电脑零件,无意中发现了头顶像飞碟一样的奇特云层。泰勒说:“一开始,我以为那是管状云,但周围空气是静止的。你知道,这种现象非常罕见,我在默特尔比奇生活多年,从未见过这样的云层。”

回家以后,泰勒将他拍摄的奇特云层照片上传至Facebook网站,让一位职业是气象专家的朋友辨认,后者发现这种现象为穿洞云。穿洞云是迷你暴风雪,可以形成于低于冰点的薄薄云层。如果云层中缺乏像尘埃这样的微粒,水滴很少在周围凝结,在云层达到摄氏零下36度以前不会变成冰。

据美国国家大气研究中心冰微观物理学家安德鲁·海姆斯菲尔德(Andrew Heymsfield)介绍,“在这种温度下,水分子基本上活力不足,形成了一簇簇冰,这自然会产生冰晶。”2010年6月,海姆斯菲尔德与同事在《美国气象学会期刊》上介绍了穿洞云形成原理。他们写道,当飞机升高进入这种云层,推进器或机翼周围空气产生的向后作用力会引起空气膨胀。

这种膨胀可以冷却穿洞云的圆形部分,直至许多水滴结冰形成冰晶。在接下来的45分钟左右,冰晶增多并向外扩散,常常形成一种紧凑、大概持续半小时之久的暴风雪,而云层中间则有一个圆形裂口。鉴于他看到的奇特云层数量以及相距的距离,泰勒对穿洞云形成于飞机活动的说法提出了质疑。

疑与神秘事件有关

泰勒说:“我在网上了搜索了一下,希望找到一些穿洞云的图像。”泰勒称,默特尔比奇国际机场“并不繁忙。我听说这些云形成于2万英尺(约合6100米)的高度,而我看到的云就像刚好在头顶。我对它们是由飞机形成的说法表示怀疑。”实际上,除了泰勒,还有许多人对这种解释提出了怀疑。

在泰勒将照片上传至太空气象网站以后,默特尔比奇当地居民开始不断接到来自世界各地的电话。有人提出了一个令人无限遐想的原因——或许同军方资助的“高频主动极光研究项目”(简称HAARP)有关,阴谋论者普遍将这个武器研发项目同地震、慢性疲劳症、全球气候变暖和其他现象联系起来。

一名阴谋论者在谈到默特尔比奇的奇异现象时说:“这是毋庸置疑的,它就是高频主动极光研究项目产生的电磁走廊。”另一位阴谋论者则写道:“正如鸟类群死事件一样,这恐怕与高频主动极光研究项目或操纵气象的研发项目有关。”

在一个专注于世界末日前基督重返人间征兆的网站“Rapture in the Air”上,网友“迈克”写道,“估计照片是在三个隐形太空方舟从天而降,将基督送回地球后拍摄的。”虽然泰勒不一定相信这些说法,但他认为飞机形成穿洞云的解释漏洞百出:“一定是另外一种解释,无论是自然原因还是别的原因。”

当天军用飞机出动频繁

在海姆斯菲尔德看来,这些穿洞云的形成并无特别之处:“我认为,它们由飞机等寻常方式形成的说法实属正常。”他说,泰勒拍摄的这张照片“并无任何让人吃惊的地方”,一方面,根据附近晴朗天空判断,它就是穿洞云——薄薄的,而且上面没有其他云层。另一方面,云层的温度也符合穿洞云模拟结果:华氏14度(约合零下10摄氏度)。

海姆斯菲尔德指出,至于当时云层为何很低——9000英尺(约合2700米),“这其实无关紧要”,根据美国国家气象局的资料,只要云层温度够低就可以了。他说:“圆洞大小和从圆洞中飘落的雪花的结构表明,所有三个圆洞几乎是同时形成的。我猜测,军用飞机正从一个接一个的云层中飞过。”

据默特尔比奇附近肖空军基地公共关系负责人罗伯特·塞克斯顿(Robert Sexton)介绍,事实上,飞机在默特尔比奇上空的训练机动“非常常见”。此外,塞克斯顿证实,肖空军基地和南卡罗莱纳州空中国民警卫队第169战斗机联队的喷气式战斗机1月7日上午9点至下午2点之间曾在南卡罗莱纳州海岸附近进行训练。

据他介绍,“除了我们,海军陆战队从当天下午3点至4点也使用了那片空域,多架F-18战斗机从位于南卡罗莱纳州波弗特的海军陆战队航空站起飞。”在听说新的证据后,泰勒表示这次他相信了飞机活动形成穿洞云的解释,虽然他一开始听上去稍感失望。泰勒说:“这种解释仍然很酷。我虽是阴谋论者,但同时还是博物学家。” (孝文)

挑战者失事25年5大谜团:航天飞机并未爆炸(图)(2)

谜团四:失事是否是由低温引起

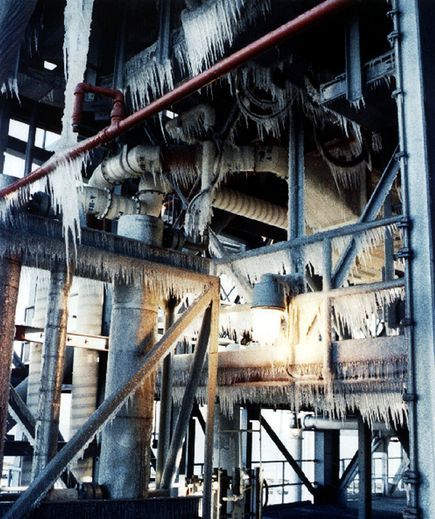

谜团四:失事是否是由低温引起

谜团四:失事是否是由低温引起在这张照片中,佛罗里达州肯尼迪航天中心航天飞机发射塔到处是冰柱。照片摄于“挑战者”号航天飞机发射当天早晨例行检修期间。据航天飞机历史学家尼尔介绍,“挑战者”号发射当天的气温只有零下30多华氏度,即在摄氏零度以下——这是有史以来航天飞机发射时记录下的最低温度。

一个较为流行的说法是,低温是造成橡胶或O型环失效的原因。它们帮助密封航天飞机右侧固体火箭助推器(SRB)的重要接头。但是,将O型环失灵归咎于低温过于简单化。尼尔说:“如果仅仅是因为温度,还不会造成这样的悲剧。就在正式发射前几天,工程师在检修中就发现了部分O型环失效的证据,那时还没有发射当天冷。”

事后调查认定,“挑战者”号失事的罪魁祸首是固体火箭助推器接头泄漏,使得超热气体进入并烧坏了助推器和外挂燃料箱,造成结构分离。尼尔说:“事后分析表明,低温肯定是事故发生的一个原因,而固体火箭助推器接头设计和美宇航局的决策过程同样是难辞其咎。这就像是因多方面条件理想而形成的一场完美风暴。”

谜团五:“挑战者”号是否安装了弹射座椅

谜团五:“挑战者”号是否安装了弹射座椅

谜团五:“挑战者”号是否安装了弹射座椅1986年1月27日,当“挑战者”号航天飞机从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射时,发射台到处是水汽,而受惊的飞鸟看似将“挑战者”号包围。尼尔经常听到的另一个有关“挑战者”号失事的说法是,在灾难发生后美宇航局下令其他航天飞机必须安装弹射座椅。事实上,弹射座椅不可能挽救“挑战者”号上所有的宇航员,它们的存在可能反而对宇航员构成了威胁。

据尼尔介绍,弹射座椅“相当笨重,本身就存在安全隐患,因为它们里面有易燃材料。”她说,即便“挑战者”号安装了弹射座椅,“也只会为机长和副驾驶员所准备,即真正驾驶航天飞机的人。”“挑战者”号失事以后,美宇航局确实要求其他航天飞机必须安装逃生系统,这套系统由一个10英尺(约合3米)长的“逃生杆”组成,一旦遇到紧急情况,可以打开。

尼尔解释说,宇航员可以“用钩子钩在逃生杆上,滑落到末端,然后从航天飞机机翼下面出去,最终展开降落伞飞行到安全地点。”但是,这种逃生系统存在一个致命的缺陷,那就是只有在非常具体的紧急状况下才能起作用。尼尔说:“轨道飞行器必须保持水平飞行,而且必须是在某种速度和高度下稳定飞行。在‘挑战者’号失事时,这套逃生系统不会有任何价值,因为事故发生时,航天飞机正笔直地向上加速飞行。”(孝文)

挑战者失事25年5大谜团:航天飞机并未爆炸(图)

新浪环球地理讯 据美国国家地理网站1月28日报道,1986年1月28日,美国“挑战者”号航天飞机发射73秒钟后在空中解体,机上七名宇航员全部遇难,美宇航局由此停飞了所有航天飞机。“挑战者”号当时究竟遭遇了怎样的状况,一直被重重迷雾所包围。如今,在“挑战者”号航天飞机失事25周年之际,有关这起悲剧的五大谜团终于一一破解。

谜团一:“挑战者”号是否爆炸

谜团一:“挑战者”号是否爆炸

谜团一:“挑战者”号是否爆炸1986年1月28日上午,“挑战者”号航天飞机发射时,水汽笼罩在发射台周围。在这起悲剧中,七名宇航员全部遇难,其中包括高中教师克里斯塔·麦考利芙,也使得美宇航局载人航天探索项目暂时陷入停顿。

围绕“挑战者”号失事的错误说法有许多,例如,一个被公众经常提及的说法是,“挑战者”号在从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射73秒以后爆炸。美国国家航空与太空博物馆航天飞机分馆馆长瓦莱莉·尼尔(Valerie Neal)说:“航天飞机本身并没有爆炸。我认为,之所以产生这样的误解,是因为它看上去像爆炸,而媒体又称之为爆炸。”甚至连美宇航局官员也在悲剧发生后称这起事件为爆炸。例如,美宇航局公关部门主管史蒂夫·尼斯比特当时说,“我们收到飞行动力学官员的报告,称航天飞机已经爆炸。”

尼尔说,事后调查发现,“挑战者”号当时发生的情况其实远比想象的复杂。航天飞机的外挂燃料箱受损,液态氢和液态氧推进剂全部释放出来,这两种化学物混在一起后开始燃烧,结果在距地面数千英尺的高空形成了一个巨大的火球。不过,“挑战者”号此时尚完好无损,仍在升空,但很快变得不稳定起来。

尼尔说:“‘挑战者’号轨道飞行器竭力保持预定飞行路线,因为它感觉到下面发生了什么异常情况。最终,它与燃料箱脱离,速度立即升了上去,但是,没有了推进器和燃料箱,轨道飞行器无法承受空气动力的冲击。机尾和主发动机脱落,接着,两个机翼也跟着分离,乘员舱和机身前部与有效载荷舱分离,它们从天而降,坠入水中后加速分解。”

谜团二:“挑战者”号机组是否当场死亡

谜团二:“挑战者”号机组是否当场死亡

谜团二:“挑战者”号机组是否当场死亡1986年1月27日,“挑战者”号航天飞机的七名宇航员在前往发射台时面带微笑面对镜头。

另一个说法则是,“挑战者”号的七名宇航员在航天飞机“爆炸”后当场死亡。实际上,他们并不是被炸死的,也不是在航天飞机分解时当场死亡。虽然机组人员死亡的准确原因并不清楚,但许多专家如今认为,七名宇航员最初还活着,直到乘员舱以每小时超过200英里(约合每小时321公里)的速度坠入大西洋以后才丧命。

尼尔说:“在遗体被发现时,他们仍绑在座位上。”宇航员们在生命最后时刻是否神志还清醒,目前还是一个谜。美宇航局的一份医学调查报告称,“由于乘员舱压力在飞行中丧失,宇航员可能失去了知觉,但我们对此不敢肯定。”

谜团三:数百万人是否通过电视直播目睹了悲剧

谜团三:数百万人是否通过电视直播目睹了悲剧

谜团三:数百万人是否通过电视直播目睹了悲剧尼尔说,在灾难发生数小时乃至数天以后,“挑战者”号航天飞机失事画面在全美各大电视网“不间断地反复播出”,这或许解释了为何那么多人“记得”通过电视直播目睹了“挑战者”号毁灭过程,而事实上,他们看到的可能只是重播。尼尔说:“大多数通过电视直播看到悲剧发生是一种误解。”

首先,当时美国大多数收视率很高的电视台并没有直播“挑战者”号航天飞机发射。其次,“挑战者”号是在美国东部时间1月28日上午11时39分发射的,当时全美大部分人还在工作中。而通过电视直播目睹那场悲剧的少数观众,是通过卫星天线在美宇航局电视频道或美国有线电视新闻网(CNN)观看了这一幕,而当时,卫星天线的用户相对较少。

一周精彩太空照:太阳爆发如巨蛇狂舞(组图)(2)

5.冰幕

冰幕

冰幕这张由美宇航局“卡西尼”号飞船拍摄的照片以上下颠倒的位置,显示了土星卫星土卫二从其南极地区的间歇泉喷射冰状物质的画面。照片未经任何加工,是“卡西尼”号飞船第12次飞掠土卫二时拍摄的多张照片之一。这次飞掠于11月30日完成。土卫二是一颗极为活跃的卫星。

6.璀璨球状星团

璀璨球状星团

璀璨球状星团在球状星团M107,数千颗恒星拥挤于一个相当于太阳与其最近恒星邻居半人马座α星之间距离20倍的空间里。这些璀璨生辉的恒星是欧洲南方天文台12月9日公布的高清照片中的主题,由欧洲南方天文台位于智利拉西拉的望远镜拍摄的。球状星团的年代超过100亿年,是宇宙中最古老的天体之一。球状星团M107是银河系中的一颗卫星,通过研究它,天文学家可以对银河系的演变有深入了解。

7.闪耀的鹰星云

闪耀的鹰星云

闪耀的鹰星云根据美宇航局和欧洲航天局联合管理的“哈勃”太空望远镜拍摄的最新照片,明亮、年轻的恒星点缀着一个称为鹰星云的区域。照片发布于12月6日。这些恒星属于一个璀璨星簇,后者比周围气体和尘埃云早20年被发现,而这些恒星正是诞生于星簇周围的气体和尘埃云。今天,鹰星云最著名的特征是称为“创造之柱”(没有出现在这张照片中)的结构。在1995年“哈勃”望远镜拍摄的一张照片中,“创造之柱”是最大的亮点。

8.“发现”号航天飞机大检修

“发现”号航天飞机大检修

“发现”号航天飞机大检修12月2日,一台反向散射设备从上方检查“发现”号航天飞机外挂燃料箱。这台设备通过折射外挂燃料箱的辐射物,令技术人员可以看清楚泡沫绝缘材料下面的情况。“发现”号航天飞机原本计划在11月初进行最后一次发射,但技术人员在泡沫绝缘材料上发现了裂缝(后来显示与绝缘材料下面“肋骨状结构”出现故障有关),这次任务被迫取消。于是,美宇航局将发射活动推迟至明年2月进行,以便令技术人员有足够时间对航天飞机进行安全检查。(孝文)