文化

南方部分地区出现强暴雨 湘赣解除抗旱应急响应

未来10天,长江中下游地区降水时间连续、区域集中

南方部分地区汛情迅速发展

湖南江西已解除抗旱应急响应

据国家防汛抗旱总指挥部办公室统计,截至6月7日,全国耕地受旱面积9239万亩,小于多年同期平均水平(1.63亿亩),其中作物受旱6462万亩,缺水缺墒2777万亩,572万人、398万头大牲畜因旱饮水困难。目前湖南、江西两省已分别解除Ⅲ级、Ⅳ级抗旱应急响应。

中央气象台预计,未来10天,长江中下游地区降水偏多,呈现时间连续、区域集中等特点。其中,9日至12日,降雨量有20—60毫米,江南北部的部分地区达90—150毫米。14日前后,长江中下游等地还将出现一次中到大雨、局部暴雨过程。

暴雨蓝色预警解除

6月3日开始的南方强降雨过程明显减弱,中央气象台7日6时解除暴雨蓝色预警。本次降雨过程中,湖南、江西两省雨量较大,最大降雨量达到230—300毫米。

国家防总办公室有关负责人介绍,未来几天气象干旱将缓和,但南方部分地区的汛情迅速发展,防汛抗洪形势十分严峻,今后坚持防汛抗旱两手抓,尤其是西南地区和前期严重干旱的长江中下游地区,要高度警惕、高度防范,加强雨情、水情监测预报和预警,完善防洪抢险预案,保障大江大河、大中型水库、重点防洪地区以及中小河流、小水库等防洪薄弱环节的度汛安全,防止旱涝急转。

旱情尚未根本解除

据气象专家介绍,此次降雨影响有效改善了长江中下游旱区生产生活用水不足的局面,江西全省旱情已基本解除。湖南、江西、贵州等省部分江河湖库水位有所上涨,鄱阳湖、洞庭湖水体面积明显增加。但是安徽中北部、江苏中北部、湖北中北部由于降雨较少,旱情仍未得到有效缓和。

国家防汛抗旱总指挥部办公室副主任张旭说,此次长江中下游地区出现的较强降雨,基本与重旱区重合,对改善土壤墒情、缓解农田旱情具有积极作用,应该说“及时雨”明显缓解了当前旱情。由于干旱持续时间长,一两场降雨还不能从根本上解除旱情。特别是前期江河湖库水位偏低,水位回升还需要一个过程。同时,湖北西部北部和甘肃、内蒙古、华北北部、东北西部南部等地降雨偏少,旱情仍在持续。另外,目前长江中下游5省仍有197万人因旱饮水困难,抗旱保人饮的任务更加突出。

中稻栽插完成近四成

当前,正值长江中下游地区早稻分蘖孕穗、中稻育秧栽插的重要时期。张旭介绍,旱情发生在早稻、中稻生产的“节骨眼”上,造成一些地区早稻无水栽插、中稻育秧和栽插困难。

国家防总办公室有关负责人介绍,据统计,长江中下游五省计划栽插早稻面积5800多万亩,目前已基本完成。受此降雨过程影响,加上旱区各地全力抗旱救灾,各地正抓住有利时机,加快稻田翻耕、抢栽抢插。五省计划栽插中稻面积9900多万亩,目前已栽插3800多万亩,占计划栽插的38%。

三峡向下游补水效果明显

张旭介绍,为缓解长江中下游地区严重旱情,国家防总加大三峡水库下泄流量,5月25日—6月10日,三峡水库日均下泄流量加大至每秒1.1万—1.2万立方米,进一步抬升长江中下游干流水位。今年以来,三峡水库累计向下游补水208亿立方米。目前三峡抗旱补水达到每天2亿立方米左右,补水效果十分明显,长江中下游干流各站水位较近期最低水位回升1.39—3.04米。

另外,丹江口水库5月底以来一直维持800立方米每秒的下泄流量为下游补水,为湖北省中稻栽插提供了抗旱水源。(人民日报)

湖南发生山体滑坡导致209国道中断

湖南山体滑坡导致209国道中断 新一轮强降雨来临防汛形势严峻

新华网长沙6月7日电(记者 谢樱 明星)连日来的强降水缓解了湖南的旱情,但局部地区的暴雨导致旱涝急转,出现山体滑坡和洪涝灾害。记者7日从湖南省气象台获悉,湖南自北向南9日起将迎来新一轮强降雨,防汛工作形势严峻。

记者7日从此次暴雨重灾区怀化市麻阳苗族自治县获悉,连日暴雨导致该县多个乡村的公路、电力、通讯及广播电视信号中断,贯通中国南北的交通大动脉209国道麻阳县岩门至石羊哨段发生4处山体滑坡,滑坡体多达9万余方,同时多处边坡开裂,公路路基被冲垮,目前该路段已全线封闭,交通部门正在紧急抢修一条便道,预计最早9日才能恢复通车。

6月3日至7日,湖南省大范围迎来降水,平均降水量64.0毫米,强降水落区主要位于湘中及以北地区。

气象专家介绍,这次降水过程有效缓解了湘中及以北的农业干旱,增加了土壤墒情。但此次降雨也造成了湘西、湘中地区的局部洪涝,部分低洼地区农作物受灾较重。湘西、湘中部分低洼地区农作物水冲泥压,农业损失较重。据不完全统计,仅溆浦县就有7000多公顷农作物受灾,200多公顷绝收。

而据最新气象资料综合分析,未来一周湖南省内强降水过程频繁,湖南将进入雨水相对集中时段。6月9日~14日受高空低槽和中低层低涡切变共同影响,湖南有一次连续强降水过程,并伴有局地短时雷雨大风等强对流天气。

今年我国将发生两次月全食 公众可观赏"红月亮"

新华网南京6月6日电(记者蔡玉高、周润健)中科院紫金山天文台研究员王思潮向记者通报,今年我国进入了一个月全食的高发期,在天气晴好的条件下,公众可以欣赏到两次月全食天象。

月食分为半影月食、月偏食和月全食三种。月亮全部进入地球本影就会发生月全食。月全食很具观赏性,此时从地球上看去,月亮会呈现难得一见的古铜色,也就是平常所说的“红月亮”。

王思潮介绍,今年的第一次月全食将于本月16日凌晨2时22分24秒开始上演,整个月食过程持续时间为3小时39分58秒。此次月全食,我国西部、西南部分地区可见全过程,其他地区可见不同程度的带食月落。这次月食较大的一个特点全食过程持续时间比较长,达到了1小时41分钟。

与本月发生的月全食相比,将于今年12月10日晚间发生的月全食观测条件更好,我国境内全部地区都可观测到月食全过程。初亏时间为20时45分11秒,全食过程持续52分16秒,整个月食过程将达到3小时32分54秒。

王思潮表示,对我国公众而言,与通常年份相比,今年是一个月全食高发年。今年以后,我国公众要想再次欣赏到月全食天象则要等到2014年10月8日。

新西兰南岛今早发生里氏5.5级地震 暂无人员伤亡

新华网惠灵顿6月6日电(记者刘洁秋)据新西兰皇家地质与核科学研究所消息,位于新西兰南岛中部的坎特伯雷地区6日上午发生里氏5.5级地震。目前尚无人员伤亡报告。

地震发生在当地时间上午9时09分。震中位于南岛最大城市克赖斯特彻奇西南20公里处,震源深度为15公里。坎特伯雷地区震感强烈。

民防部门没有接到地震造成人员伤亡或重大财产损失报告。当地居民说,在震中附近罗尔斯顿镇的一家大型商店里,部分商品从货架上掉落,商店暂时关闭数小时清理货物。

新西兰皇家地质与核科学研究所说,此次地震是坎特伯雷地区去年发生的里氏7.1级地震的余震。坎特伯雷地区今后一段时间还会有余震。

六月各种天象 日偏食月全食流星雨等将竞相亮相

中科院紫金山天文台研究员王思潮通报,6月,日偏食、月全食、流星雨等将竞相亮相。

首先登场的将是日偏食。从北京时间6月2日凌晨3时25分开始,黑龙江地区的漠河等地可观测到从初亏到复圆的全过程。6月16日天宇将上演月全食。从当天凌晨2时23分开始初亏。我国西部、西南部分地区可见全过程,其他地区可见不同程度的“带食月落”。这次月食持续时间比较长,达到1小时41分钟。届时,只要天气晴好,公众可在一夜之间尽赏月亮的“阴晴圆缺”。

此外,6月28日5时左右,牧夫座流星雨将达到极大,乐观估计届时每小时将可能有100颗流星从苍穹划过。

又讯 据王思潮介绍,6月2日的日偏食之后,在未来十年的时间内我国公众可欣赏到七次日食天象,其中包括两次日全食、三次日环食和两次日偏食。

三次日环食发生的时间分别是2012年5月21日、2019年12月26日和2020年6月21日。这三次日环食的观测条件都很不错,我国绝大部分地区可观赏到。(新华社)

揭秘海啸破坏力:传播速度相当喷气机(图)

日本宫城县,强烈地震引发的海啸卷走了大量汽车和房屋,景象惨不忍睹。(图片提供:Keichi Nakane, Yomiuri Shimbun)

日本宫城县,强烈地震引发的海啸卷走了大量汽车和房屋,景象惨不忍睹。(图片提供:Keichi Nakane, Yomiuri Shimbun)新浪环球地理讯 北京时间3月15日消息,据美国国家地理网站报道,11日,日本发生9级强烈地震并引发可怕海啸,造成重大人员财产损失。这场灾难促使人们再次将目光聚焦在海啸成因、警报信号以及如何应对海啸威胁上。根据美国媒体报道,这场地震是有记录以来震级最大的地震之一,强震引发的巨大海啸袭击了日本东岸,导致数千人死亡。几小时内,海啸抵达夏威夷,包括南美洲、加拿大、阿拉斯加在内的太平洋地区以及包括俄勒冈州沿海在内的美国部分地区均发布海啸预警。

海啸如何形成?

海啸是海下地震、山崩或者火山喷发引发的一系列巨大海浪。巨型流星撞击海洋也能引发海啸,但这种情况较为罕见。曾发现小行星撞击痕迹的科学家表示,35亿年前的小行星撞击引发的大海啸曾经吞噬整个地球,除了最高的山脉外,巨浪淹没了地球上的一切。受大海啸影响,大陆海岸线发生巨变。

如果拥有足够能量,地震能够导致海底发生位移,进而引发大量海水的突然移动,制造海啸灾难。海啸的英文单词“Tsunami”源于日语,在日本,海啸实际上非常普遍。最近几个世纪,死于海啸的日本人多达数千名。海啸并不是一个单一的海浪,而是一系列海浪,也被称之为“波列”。在海啸灾难中,最初的海浪并不一定最具有破坏性。值得一提的是,海啸并不是潮汐。

海啸波的长度可达到60英里(约合100公里),最长相隔时间可达到一小时。海啸能够在不损失大部分能量情况下席卷整个海洋。2004年的印度洋大海啸向非洲方向推进了3000英里(约合5000公里),抵达非洲时的能量也足以造成人员伤亡和财产损失。科学家表示太平洋西北地区曾于1700年发生9级大地震,强震引发的海啸导致可怕洪水,给日本太平洋沿岸地区造成巨大破坏。

速度相当喷气机

海啸能够在不引人注意的情况下以每小时500英里(约合每小时800公里)的速度迅速抵达海面,不到一天之内便可席卷整个海洋。根据有关海水深度、距离以及引发海啸的事件发生的时间,科学家能够计算出海啸何时抵达地球上的不同地区。

在开阔海域,海啸在海面上的高度可能不到1英尺(约合30厘米),这也就是为什么水手很难意识到海啸发生。但强大的冲击波能够快速穿过海洋,速度有时与一架商用喷气式客机不相上下。一旦抵达海岸附近的浅水域,海啸的速度便会减缓。海啸在海面上的速度超过海底,导致海平面戏剧性上升。

暗礁、海湾、河流入口和海下构造等地理特征能够分散海啸的能量。在一些区域,海啸只会导致海平面垂直上升几英寸或者几英尺。其他区域,海啸则可导致海平面垂直上升100英尺(约合30米)。绝大多数海啸导致的海平面上升幅度不超过10英尺(约合3米)。根据新闻报道,2004年12月发生的印度洋海啸在一些区域的高度达到30英尺(约合9米)。在其他地区,目击者称海平面快速上升。海啸引发的洪水可向内陆推进1000英尺(约合300米)以上,卷走巨石、汽车并摧毁房屋。

在最后抵达内陆地区时,海啸并不一定以一系列巨浪的形式出现。它们可能更像是快速上升的潮汐,同时伴随海下区域剧烈涌动,将人卷入海底,撕碎沿途的物体。整个海滩都会被海啸掀翻。很多目击者称海啸的声音就像是货运列车。

导致巨大伤亡

2004年印度洋大海啸是有记录以来破坏性最大的海啸,共导致20多万人死亡,很多人被大海无情吞噬。在2004年之前,破坏性最大的海啸发生在1782年,由中国南海发生的地震引发,估计共造成4万人死亡。1883年,南爪哇海发生的由印度尼西亚喀拉喀托火山喷发引发的海啸共导致大约3.65万人死亡。1868年,智利北部地区遭海啸袭击,共有超过2.5万人丧生。

美国国家海洋与大气管理局表示,太平洋是迄今为止最为活跃的海啸多发区。包括加勒比海、地中海、印度洋和大西洋在内的海域同样会产生海啸。北大西洋发生的海啸包括1775年由里斯本地震引发的海啸,共导致葡萄牙、西班牙和北非的6万人死亡。这场地震在加勒比海引发的海啸高度达到23英尺(约合7米)。

自1498年以来,地中海曾发生37场海啸,其中一些由当地发生的事件引发,其他则由相隔很远的事件引发,例如1775年发生的海啸,这场海啸由葡萄牙附近发生的地震引发。所有这些海啸共导致大约9500人死亡。1999年土耳其伊兹米特地震在马尔马拉海引发大海啸。

海啸预警信号

地震是海啸的一个天然预警信号。如果感觉到强烈震动,千万不要在海岸停留。如果听到地震发生的消息,海啸也可能随之而来,公众可以通过广播或者电视获得更多信息。地震可以引发数英里外的海域发生海啸。在地震发生后几小时,海啸便随之发生。

目击者称曾在海啸来临前发现水面出现明显的起落。如果发现海水异常且快速后退,可能就说明一场海啸已经在来的路上。这个时候,应立即前往地势较高的地方躲避。印度洋海啸之所以导致很多人死亡是因为他们走下海滩,观察后退的海水。专家们认为,发现海水后退后,人们最多有5分钟时间撤离危险区域。

海啸是一系列海浪,最初的海浪可能并不具有最大的危险性。在最初的海浪抵达海岸之后,海啸的危险性仍会持续几个小时。海啸波列可能以一系列海浪的形式出现,相隔时间在5分钟至1小时之间。在此之前,海水会反复出现后退和向前推进。为了避免成为海啸的牺牲品,人们应一直远离危险区域,直至听到已经安全的消息。

印度洋海啸的幸存者回忆说,当时的海水快速涌起,带着可怕的力量冲向海岸。在海水退却时,很多人被卷入大海。海啸潮在海岸一带的破坏性存在差异,在一个点破坏性较小,在相隔不远的另一点则破坏性较大。但我们不能进行这种预测,因为将一个地区的海啸与其他地区海啸区别开来的迹象少得可怜。海啸可以抵达跟大海相通的河流和溪流,如果发生海啸,人们应该像远离海滩一样,远离这些水域。

如何应对海啸?

美国国家海洋与大气管理局表示,由于开阔海域的海啸波很难察觉,在海上行驶的当地船只收到海啸预警后不应返港,因为海啸会导致港口的水面快速变化,带来无法预测的危险水流。如果有时间同时水手获得港口管理部门的批准,船只业主可以驾船出海,应对海啸。发生海啸时,人们不应留在停靠在港口的船只上。海啸往往给船只带来重大损毁,摧毁吃水线以上部分。

由于意识到潜在海啸可能淹没美国西岸,国家海洋与大气管理局、美国地质调查局、联邦紧急事务管理局启动了一项计划,以更为准确地预测海啸。随着海啸穿过大海,安装在海床上的一系列灵敏的科学记录器能够测量上方海水发生的变化,将信息传送给浮标上的传感器,传感器随后将数据传给卫星并立即传输给预警中心。

太平洋海啸预警系统由26个成员国参与,负责监测太平洋地区的地震和潮汐观测站。这一系统能够预测地震引发的海啸并发布海啸预警。2006年6月,国际印度洋海啸预警系统正式启动。此外,政府也应该普及海啸常识。如果感觉到或者得知地面强烈震动,人们无需等待政府的海啸预警,应立即与家人和朋友前往地势较高的地区躲避。(秋凌)

大湄公河发现七大新物种:无牙蛇会同类相残(2)

4.蟋蟀蛙

蟋蟀蛙(图片来源:Jodi Rowley via WWF)

蟋蟀蛙(图片来源:Jodi Rowley via WWF)这种浑身布满斑点的青蛙是在越南广南省的一堆树叶下发现的,现正遭遇“身份危机”。虽然是蛙类,但它的叫声却如同蟋蟀。这个新物种学名“Leptolalax applebyi”,标本并不多见,都是在高海拔森林地区多岩溪流的上游发现的。虽然在大湄公河流域发现一系列新物种,但令科学家感到担忧的是,其他物种正走向灭绝。最近,爪哇犀牛可能已经区域性灭绝,当地野生老虎数量也明显减少。

5.吸石鱼

吸石鱼(图片来源:Nonn Panitvong via WWF)

吸石鱼(图片来源:Nonn Panitvong via WWF)这种此前未知的鲶鱼学名“genus Oreoglanis”,是世界自然基金会在报告中提到的26种大湄公河新鱼类种群中的一员。这种鲶鱼是在泰国快速流动的多岩溪流中发现的,主要特征为大而尖的牙齿以及下唇内的一个V形凹口。它的外形与众不同,鱼鳍较大,形成一个类似吸盘的结构,能够在遭遇暴雨时粘在底层上,泰国人将其形象地称之为“吸石鱼”。

6.野香蕉

野香蕉(图片来源:Markku Hakkinen via WWF)

野香蕉(图片来源:Markku Hakkinen via WWF)在大湄公河流域发现的新物种并非都是动物,植物也占据一席之地,比如图片中呈现的新野香蕉物种。这种野香蕉学名“Musa chunii”,是在中国德宏的铜壁关自然保护区发现的。

7.大湄公河流域山脉

大湄公河流域山脉(图片来源:Supol Jitvijak via WWF)

大湄公河流域山脉(图片来源:Supol Jitvijak via WWF)薄雾笼罩下的达瓦那-特纳瑟利姆(Dawna-Tenasserim)山脉,座落于泰国-缅甸边界,是大湄公河地区的组成部分,同时也是一些新发现的动植物物种的栖息地。在最近于日本名古屋举行的联合国保护生物多样性大会上,世界自然基金会督促各种政府加大资金投入,保护大湄公河地区的生物多样性,同时帮助这一地区应对未来的气候变化。

目前,大湄公河地区的温度正在升高,天气模式多变也导致当地洪水、干旱和风暴更为频繁。查普曼表示:“生物多样性的全球分布并不均衡。这些新物种提醒人们关注大湄公河地区非凡的生物多样性。政府需要投入更多资金,保护宝贵的生态系统。” (孝文)

太阳风暴致多地出现壮观极光(组图)(2)

5.天空闪现绿光

8月4日,加拿大马尼托巴上空的云团沐浴在极光的绿光中。引起极光的日冕物质抛射还能形成地磁暴,进而影响到进行太空行走的宇航员、在地球轨道运行的卫星,甚至是地面的通信和电力系统。据空间气象网站介绍,与之前强度大、现身海拔相对较低地区的太阳风暴一样,即将冲击地球的带电粒子应该不会给人们的生活带来太大影响。该网站称:“当云团笼罩大地——可能是在8月10日,高海拔地区的业余天文爱好者应警惕极光的出现。”

6.紫色迷雾

8月4日,从苏必利尔湖岸望去,极光闪现的绿光与顶端的青紫色云团相映成趣。根据地球大气层中的原子类型以及它们在天空中的高度,极光会闪现不同的颜色。我们大多看到的是黄绿色的极光。这是因为人眼可以看到低海拔地区(距地面大约100至300公里处)氧原子形成的光影展示。绿色和紫色是由氢气和氦气等较轻的气体产生的,而氮气又能给绿色极光大幕底部增添一道道红边。

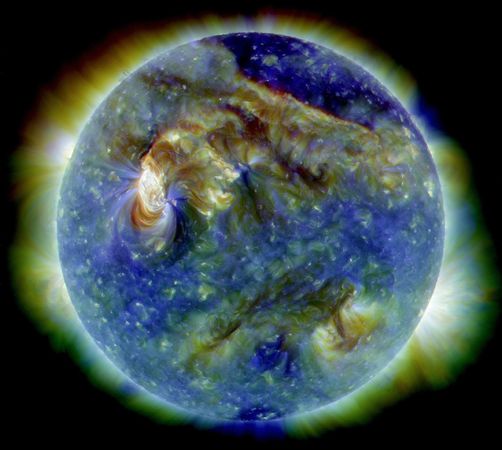

7.太阳活动趋于频繁

正如这张由太阳动力学观测台拍摄的照片显示,太阳的发光旋转物(图像中央左侧)标出了等离子体流释放8月1日日冕物质抛射的位置。那次日冕物质抛射引发了上周壮观的极光现象。不同的颜色显示了太阳具有温度差异的地区。太阳活动周期是太阳黑子数及其他现象的准周期变化,大约11年为一个周期。上一个太阳活动高峰期结束于2001年,随后进入长期的静默期。连同最新活动频繁的太阳黑子,8月份的日冕物质抛射似乎是太阳重新觉醒的迹象,这对极光迷来说是个好消息,但却会给卫星、宇航员和部分地面设施带来潜在麻烦。(孝文)

世界最古老沙漠木乃伊或死于砷中毒(图)

新浪环球地理讯 北京时间4月22日消息,据美国国家地理网站报道,在智利环境恶劣的北部沙漠地区的卡玛罗纳斯谷,人们发现了世界上一些最为古老的木乃伊。根据智利进行的一项新研究,这些木乃伊可能死于砷中毒。木乃伊毛发分析结果显示,卡玛罗纳斯谷的饮用水中含有数量较高的砷,这种致命毒素可能毒死了几百年来一直生活在沿岸的Chinchorro 人。他们至少从7000年前就遭受砷中毒。

研究领导人、智利德塔拉帕卡德阿里卡大学的伯纳多·阿里扎表示:“卡玛罗纳斯谷地区的水源被砷污染,我认为这些古人由于饮用高砷含量的水一直暴露在有毒环境下。” Chinchorro 人并未意识到他们一直在摄入这种无味并且看不见的有毒物质,他们患有皮肤癌、肺癌、膀胱癌、肾癌并遭受因长期暴露在砷环境下导致的其他严重健康问题。

死后,一些砷中毒不幸者的尸体被制成木乃伊,他们的器官被摘除而后填入土和芦苇。大约7000年前,Chinchorro 人便开始对尸体进行木乃伊化处理,是已知第一批懂得这项技术的古人。值得一提的是,Chinchorro人在制作木乃伊时并不考虑社会地位这个因素,除了成年人外,孩子甚至于胎儿都获得这种待遇。

根据阿里扎的推测,胎儿和新生儿尤其容易受到砷中毒影响。在卡玛罗纳斯谷地区发现的年代最为久远的木乃伊便是胎儿和婴儿,高流产率可能促使Chinchorro人对尸体进行木乃伊化处理。砷中毒的威胁并没有因为Chinchorro人的不幸遭遇成为过去。目前,卡玛罗纳斯谷饮用水中的砷含量仍是世界卫生组织认定的安全标准的100倍。阿里扎说砷污染迫使当地居民到别处取水。

卡玛罗纳斯谷气候干旱,此前曾在这里的5个不同地区发现46具古代木乃伊。阿里扎及其同事对这些木乃伊的样本进行了分析。分析结果显示一些木乃伊是在大约公元前1700年后埋葬的,由于干燥的气候被自然保存下来。根据研究发现,十分之九的Chinchorro木乃伊——年代从7000年前到600年前——每克头发中的砷含量超过1微克,如此高的含量足以导致健康问题。在一些地区,饮用水中的砷含量更高。研究发现刊登在最近出版的《考古学杂志》和《微量化学杂志》上。

类似砷这样的金属元素在卡玛罗纳斯谷以及周围火山坡较为常见。这些有毒金属被季节性融雪水冲入河流,而河流正是生活在下游的人的水源。进入人体后,砷不断在头发和指甲中的角蛋白组织堆积。这也就是为什么木乃伊的头发保存了主人生前曾暴露在高含量砷环境下的记录。

阿里扎指出,研究发现同样揭示了哥伦布发现美洲大陆前的古人一些生活情况。一些木乃伊生前曾生活在砷含量相对较低的地区,但木乃伊的砷含量却较高,说明Chinchorro人因结婚等因素四处迁移,最远迁移距离达到60英里(约合100公里)。(孝文)

曼妙夜光云美丽奇景:夜晚照亮瑞典小镇(组图)

新浪环球地理讯 北京时间12月25日消息,据国家地理网站报道,据美国国家地理网站12月25日报道,夜光云(noctilucent cloud)是指薄暮时分现于地球高纬度地区高空的一种发光且透明的波状云,常呈淡蓝色或银白色,通常认为是夜光云中的冰晶颗粒散射太阳光的结果。然而,夜光云近来却神秘地在美国科罗拉多州和犹他州等低纬度地区出现,让科学家们觉得不可思议。

1.芬兰上空夜光云

美宇航局高空冰探测(AIM)卫星项目首席科学家詹姆斯-拉塞尔(James Russell)上周在旧金山召开的美国地球物理学学会会议上表示:“它们变得更加鲜亮,在低纬度地区出现的频率看上去超过以前。”科学家认为,夜光云低纬度地区现身频率增加可能是因为气候变化:由于地表温度上升,高层大气因二氧化碳集聚而变冷,进而为云的形成产生完美条件。此图是在芬兰拍到的夜光云壮观景象。

2.瑞典上空夜光云

白天,由于夜光云稀薄而分散,一般看不见,只会在薄暮时分才露出真容。此图是在某个夏日夜晚照亮瑞典小镇的夜光云奇景。夜光云处于大气高层,阳光仍能照射到它们,即便地面已经一片漆黑。拉塞尔说:“这些云基本上只存在于太空的边缘地带。它们形成于距地面50英里(约合80公里)高处的狭长带。”

3.匈牙利上空夜光云

夜光云曾经主要现身于北极地区,而今在低纬度地区出现的频率越来越高,比如这张于2007年6月15日在匈牙利拍到的夜光云照片。据美宇航局科学家拉塞尔介绍,夜光云通常在阴冷干旱的条件下形成:高层大气的温度远远低于零下200华氏度(零下129摄氏度),而空气的干燥度又是撒哈拉沙漠的100万倍。

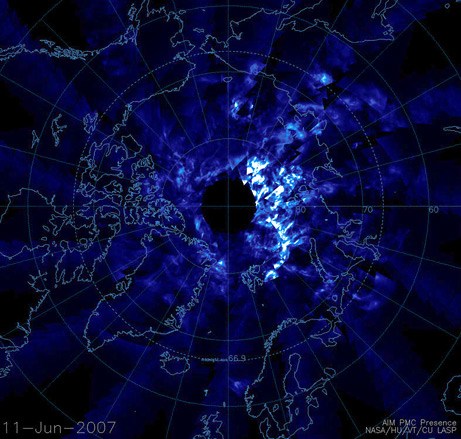

4.北极上空夜光云

2007年以来,科学家利用高空冰探测卫星记录下从太空看到的夜光云,比如这张于2007年6月11日在欧洲和北美的北极地区上空拍到的夜光云(白色和蓝色)。4天以后,这颗卫星又在匈牙利捕捉到图3提到的夜光云。据高空冰探测卫星项目网站介绍,基于北极季节变化的数据,该卫星发现夜光云的季节性亮相就好比“地球物理学电灯泡”一样突然打开和关闭。

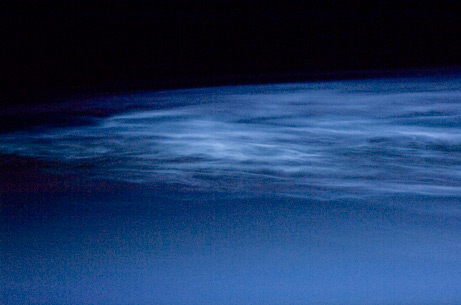

5.太空拍到的夜光云

高纬度地区夜光云(如宇航员在太空拍到的夜光云)的结构类似于低纬度地区夜光云,据美国弗吉尼亚理工大学教授、高空冰探测卫星项目科学家斯科特贝利称,这一点令人感到“十分吃惊”,因为这两种云是在截然不同的条件下形成的。他表示,通过高空冰探测卫星捕捉到的夜光云数据,科学家对高层大气有了深入了解:“控制这些云的过程极有可能类似于控制地球表面附近云层的过程。”

6.肯尼迪航天中心上空曼妙轻云

火箭发射等其他一些现象也能为夜光云的形成创造有利条件。此图是航天飞机“奋进”号排出的废气与佛罗里达州肯尼迪航天中心上空的低温大气交汇后形成的曼妙轻云。据美国国家大气研究中心科学家丹尼尔-马什(Daniel Marsh)介绍,越来越多的夜光云往往在太阳落山时照亮夜空,这是因为在太阳活动强度最大的时候,紫外辐射会令大气水分子分散,从而阻止夜光云的形成。

7.英国上空夜光云

火山喷发会向高层大气喷射水汽,同样可以导致夜光云的形成。1883年,印度尼西亚喀拉喀托火山喷发使得全球广大地区的气候发生剧烈变化。英国画家威廉姆-阿斯克罗夫特(William Ascroft)记录下了这种被认为同喀拉喀托火山喷发有关的现象,比如这张他在1885年绘制的英国上空的夜光云速写,表现出一种混沌状态。(秋凌)