中国新闻

阿拉丁般"飞毯"问世 未来或可用于火星探测(图)

普林斯顿大学研究生诺亚-贾弗里斯研制出第一个电动“飞毯”

我们都见到过在演讲过程中塑料幻灯片从放映机上滑落下来,但是马哈德万教授或许是第一个认真分析一张塑料幻灯片的坠落过程的人。我们甚至可以更加肯定的说他是第一个把它作为飞毯模型的人。现在由于马哈德万的好奇和一位富于进取的研究生的努力,科学家们已经创造出一种能够在空中飞行的电动薄片。

2007年哈弗大学的一位数学家马哈德万依据他的分析结果建议研制一种能在地面上飞行的灵活薄片。他的研究推断,以波浪形动作快速振动的一张薄板能够待在空中。但是马哈德万从未建造出他的飞毯,他把研究转向了分析潮湿的纸张如何卷曲和百合花如何开花。但是在2008年普林斯顿大学研究生诺亚-贾弗里斯无意中发现了马哈德万的论文并且把这一想法付诸实际。贾弗里斯去年秋天制造的确切讲并非一张飞毯,更像是一个4×1.5英寸大小的塑料飞机,但是它仍然是第一个借助自身实现空中飞行的物体。

贾弗里斯用两张覆膜塑料薄板制成了他的飞毯,他把它们固定在一起并且每张薄板都分成了四个部分。当对它施加电压的时候,部分表面收缩的同时其它部分膨胀,使薄板弯曲成水波的形状。这种波动向一个方向推动薄板和地面间的空气,这样就推动薄板向相反的方向移动。贾弗里斯说到:“只要薄板持续向前移动,它就能待在空中。”

目前他的飞毯通过4英寸的电线连接到一个外部电池来获取能源,这就严重限制了它的活动范围。贾弗里斯希望能在飞毯上安装一个电源来完全释放它。不幸的是,他的长期计划有点像《天方夜谭》。他说到:“我们需要设计一个50英尺宽的表面来承载一个人,而且那样的话只能离开地面1-2毫米飞行。”然而他已经联想到设计一种能够在火星表面的尘土上飞行的飞毯。(过客/编译)

相关阅读

恐龙进化新理论 现代鸟类或由恐龙幼崽进化(图)

一只现代鸡和一只恐龙幼崽有着惊人的密切关系

研究人员称,现代的鸟类或许只是从来都长不大的恐龙。恐龙幼崽的化石头骨与鸟类头骨的比对结果显示它们具有明显的相似性,为“鸟类是恐龙进化的后代”这一论调增加了进一步的证据。

来自哈佛大学的一个研究团队在《自然》杂志网站上宣称由于一些未知的原因,一些恐龙幼崽开始比其它的正常个体更加快速的进入成熟期。那种快速的成熟改变了恐龙的基因表达,也改变了它们的身体特征,让它们身材保持更小的尺寸。那些变化让它们发育出一个相对较大的大脑和飞行的能力。

各种各样的证据都表明这两个物种之间存在进化关系。至少有22块骨头共同存在于鸟类和恐龙中,而在其它动物中则没有。研究人员目前已经发现了有羽毛的恐龙化石,具有其它鸟类特征的恐龙化石以及拥有类似恐龙特征的原始鸟类化石。

哈佛大学的进化生物学家Arkhat Abzhanov注意到恐龙幼崽和成年鸟类头骨之间存在明显的相似之处,并且决定进行更全面的研究。他同研究生Bhart-Anjan Bhullar一起使用CT扫描仪检查了数十个头盖骨,包括现代鸟类、与鸟类有密切关系的兽脚亚目恐龙以及更早的恐龙物种。通过识别头盖骨上的各种特征,他们能够探索多年以来头盖骨形状发生了怎样的变化。

Abzhanov说到:“我们检查了进化为现代鸟类的整个谱系的头盖骨结构。我们也查阅了大约2.5亿年前古蜥蜴的资料,它们进化成了鳄鱼、短吻鳄以及现代鸟类。我们的目标是通过观察它们的头盖骨来了解它们如何变化,并且试图确切的了解在鸟类头盖骨的进化过程中发生了什么事情。

他们的发现非常让人吃惊。早期的恐龙在成年的过程中发生了巨大的形态学变化。除此之外,它们的鼻子变得更长,它们的头变得更平坦。相比之下,恐龙幼崽和成年鸟类的头盖骨非常的类似。他们推断鸟类产生所经历的进化变化是一种名为幼体发育的现象。Abzhanov说到:“我们能看到一个物种的成年个体看起来越来越像它们祖先的幼年个体。”

他接着补充到:“在鸟类的案例中,这种现象是由一个名为初期发育的过程引发的,它们的后代在这一过程中能够更早的进入性成熟期。”鸟类能够在短短的12个周内就达到成熟期,而恐龙则需要花费数月甚至数年时间。Concluded Abzhanov说到:“当我们观察鸟类的时候,事实上我们观察到的是恐龙幼崽。”(过客/编译)

相关阅读

盘点当今地球五种 体型最大的恐怖爬行动物(图)

爬行动物距今已有大约3亿年的历史,而且我们也能观察到地球上的巨型动物在各个历史时期上的公平分配。也就是说今天只有少量的巨型动物从爬行动物的鼎盛时期存活下来。

这个家伙相比其它体型巨大的爬行动物来说或许微不足道,但是作为它所属科目唯一幸存的成员,北方大蜥蜴是唯一存活的大蜥蜴中最大的。大蜥蜴最近的亲缘关系是爬行动物和蛇,它所属的科目能够追溯到中生代,源自那个时期很明显让它们拥有了不同寻常的特性。

它们看起来或许像爬行动物,但大蜥蜴事实上拥有类似于两栖动物的腿和大脑。它们每个眼睛都拥有三层眼皮,而且在它们头上拥有第三颗“颅顶眼”,很可能用于探测日夜循环。它们的脊椎骨类似于鱼类,而且它们的肋骨结构更像鸟类。它们多刺的尾巴和后背板更像鳄鱼而不是蜥蜴。这种生物在现代爬行动物世界中是一个异类,而且只生活在新西兰的近海岛屿上。

棱皮龟的体长超过2米(7英尺),鳍状肢的跨度接近3米,由于它们缺乏坚硬的骨壳而成为一种独特的海龟。它们皮革一样的脊状背壳追求的是速度,这让它们成为地球上速度最快的爬行动物。它们的速度能力和大量的脂肪组织能够让它们在漫长的海上航行中保持温暖,而且它们的能潜到水下1200米深处。

棱皮龟主要以水母为食,这样就导致它们这个种群能使水母的数量得到控制。悲哀的是,它们常常误把塑料袋当做水母,而且许多棱皮龟因为吞下塑料袋而死亡。在马来西亚、泰国和加勒比海的部分地区,棱皮龟的蛋都是人们喜爱的食品,这同样也给棱皮龟的种群数量带来了毁灭性的影响。Leatherback Trust就是一个致力于保护这些庞大而又脆弱的生物的组织。

盐水鳄鱼是世界上最大的爬行动物,它的体长能超过6米(20英尺)。这些巨大的爬行动物能够用它们的嘴咬碎牛的头骨,而且能轻易吃掉一个人。这些最大的鳄鱼群在澳大利亚的栖息地有着清晰的标识,因此人们知道哪里不能前往以免成为一只鳄鱼的午餐。

从东南亚到澳大利亚都是盐水鳄鱼的活动范围。就如它们的名字一样,它们以喜爱进入大海而闻名,而且它们抵达的最远地方是日本海域。鳄目是比恐龙还要古老的科目,因此我们能够通过盐水鳄鱼了解它巨大的史前祖先。

严格来讲,蜥蜴和蛇同属于一个科目,但是大多数蜥蜴有腿而蛇却没有,因此我们也将其称为四足有鳞目。这种蜥蜴之王是一种致命的捕食者,体长能够达到3米(10英尺)。这些坏家伙喜欢在下午捕食,它们使用强壮锋利的爪子、强壮的尾巴和充满致命细菌的有毒嘴巴来伏击它们的猎物。“龙”这个词似乎很适用于评估这些残忍的野兽。

虽然科莫多龙不能吞吐火焰,但是它们的唾液包含能够以可怕速度生长的强毒菌株。这些细菌通常能让它们的撕咬带来败血症和致命感染。而且就像神话中描述的科莫多龙对自己的火焰免疫一样,它们丝毫不受自己有毒分泌物的影响。科学家尚未发现它们是如何实现这一能力的,我们也将继续对它们进行研究。

你知道蟒蛇是游泳高手吗,而且它们的海上航行能力让它们广泛分布于印澳群岛的岛屿上。然而除了精通水性之外,网状蟒蛇还是具有侵略性的大蟒,能够让它们的食物窒息死亡并且整个吞下它。它们记录在案的长度为6.95米(22.8英尺),与盐水鳄鱼相比虽然远不及它的体重却比它稍长一点。

饱受争议的是有人认为世界上能打败网纹蟒蛇长度的是体型更大的绿森蚺。蟒蛇的传说和电影确实把它塑造成了一种恐怖的捕食者。绿森蚺目前发现的长度为6.6米(22英尺),只比网纹蟒蛇稍短一点。然而,尽管蟒蛇在故事中让我们感到不寒而栗,网纹蟒蛇或许是这两种重量级蟒蛇中更可怕的一种,据记载已经杀死并吞食过人类。(过客/编译)

相关阅读

设计师制奇特"吸血鬼灯" 人类血液进行化学反应

一位美国设计师发明了这种灯

据英国每日邮报报道,这种神秘奇特的蓝色光线看上去像是夜总会的灯光,但事实上这种灯光是由人类血液进行化学反应所释放的。

设计师迈克-汤普森(Mike Thompson)称,这种新颖的灯设计旨在让人们深思当前社会生活中随意性浪费行为。他指出,平均每个美国人一年使用3383度电,这相当于4个房间持续点亮灯泡12个月。

据称,这种吸血鬼灯的设计旨在让人们形成环保意识,自觉地进行节能减排

在汤普森的网站上他指出,这种“吸血鬼灯”会让人们不禁地问点亮这种灯是否值得割破皮肤流出血液?这就像过多失血会带来生命危险,同样使用过多的能量也将会环境造成危机。

在一段令人不安的视频中,汤普森展示了一位女子在暗室里将她的手指放在锋利的灯泡边缘割破皮肤,将血液注入灯中,此时这个“吸血鬼灯”就开始释放出亮蓝色。

这个吸血鬼灯是由药片产生化学反应,当混合血液后就会产生能量。在汤普森的网站上,他指出,这个吸血鬼灯需要割破人类皮肤,溶解化学粉末,并用人类的血液作为原料点亮灯光。

汤普森称,通过制造这种奇妙的灯,不仅具有实用照明性,用户必须意识到当我们需要更多的照明光源时,需要认真反思我们是如何浪费能量,以及它们的珍贵性。

他强调,现今我们只需简单地拨动电源开关便能每天24小时持续一周地开启家用电器,但并未考虑到电能从何而来,以及相应的环境成本。(悠悠/编译)

相关阅读

访全球首个二氧化碳零排放小区 太阳城更具特色

从荷兰首都阿姆斯特丹驱车往北不到一小时便抵达了小城海尔许霍瓦德,城南有个家家户户屋顶都铺满太阳能电池板的小区——全球首个二氧化碳零排放居住小区“太阳城”。尽管荷兰并非一年四季阳光普照,但这个现代化的居住小区却好像一株自然生长的植物,主要依靠吸收太阳的能量来维持它的运转。

走进小区,首先映入眼帘的便是一座座风格各异的住宅建筑,而最引人注目的,莫过于每栋建筑顶层成片的太阳能电池板了。“太阳城”的诞生缘于实施欧盟二氧化碳减排与可持续发展计划,海尔许霍瓦德市政厅官员莱茵特·梅勒玛告诉记者:“我们所做的是将世人谈论的梦想变成了现实,这里约400名居民居住的1500套住房实现了二氧化碳零排放。”5万平方米的太阳能电池板可提供2.45兆瓦的电量,周边的3个风车,每个风车的发电量也在2至3兆瓦。另外,“太阳城”的房屋还设计有特殊的地热供暖系统以节约能源。

梅勒玛介绍说,“太阳城”的零排放概念并非指的是没有任何二氧化碳排放,这里的零排放是指净排量为零,也就是用排放的二氧化碳量减去因使用可再生能源而避免的排放量,最后的值为零。因为有着太阳能电池板和特殊建筑材料的帮忙,这里的住宅在能源消耗指标上的表现比欧盟建筑标准所要求的还要好两倍。

一栋太阳能房屋造价不菲,在20万欧元到50万欧元之间,但是在这样一栋房子里,生活却更便宜。米尔泽太太一家五口刚刚搬到这里,她特别为她的太阳能房子感到骄傲。“你可以看到我们的房顶上有许多太阳能电池板,这也是我们买这个房子的原因之一,我们所使用的能源一半都是来自于这些太阳能电池板,”米泽尔说。

一种新的能源也意味着一种新的生活方式,“太阳城”的住户们试着用更聪明的方式使用能源。范·恩萨德太太介绍说:“我们有两个电表,其中一个是太阳能电表,另外一个是普通电表。我们房顶上的太阳能电池板每天清晨开始工作,直到晚上停止。我们可以把太阳能电池板产生的多余电量存储进公共供电系统里,年终我们可以计算我们为公共供电系统提供了多少电能,并由此得到一笔收入。”

“太阳城”是一个年轻的城市,这里居住着许多年轻的夫妇和孩子们,太阳能、风能等可再生能源的贴近生活,以及二氧化碳零排放环境下的亲身经历都将成为下一代不可或缺的财富。

“在学校里我们学习了许多关于太阳能的知识,街上你也能看到我们有那么多的太阳能电池板。这里有使用太阳能的公共设施,我们的校舍也是使用太阳能的,”一名叫里克特的小男孩告诉记者。在“太阳城”,记者真切地感受到,人与环境其实真的可以如此和谐。(新华网荷兰海尔许霍瓦德)

相关阅读

英摄影师冒死追拍食人鲨 竟称鲨鱼很有礼貌(图)

远洋白鳍鲨是公认的海里最危险鲨鱼之一,与大白鲨和虎鲨齐名

远洋白鳍鲨是公认的海里最危险鲨鱼之一,与大白鲨和虎鲨齐名

不少摄影师为拍到优秀作品,不惜冒生命危险。英国水下摄影师布赖恩·斯克里和同伴普拉特潜入巴哈马群岛附近海域跟踪一头白鳍鲨拍摄,时间长达2小时。白鳍鲨极其凶猛,斯克里的勇敢让他与这头鲨鱼面对面,并拍下珍贵照片。

最新调查预计,墨西哥湾和加勒比海的白鳍鲨数量自上世纪50年代已严重减少,濒临灭绝。斯克里潜入巴哈马群岛附近海域,数日耐心蹲守终于等来与鲨鱼面对面的机会。“遇到这条鲨鱼我们已经感到很幸运了,但更幸运的是,我们观察了它两个小时,”英国《每日邮报》3日援引斯克里的话报道。

斯克里现年48岁,已有30年水下摄影经验。“我在船上看见它,毫不犹豫地,我和韦斯(·普拉特)直接潜到水中开始拍摄……那是一个下午,我一入水鲨鱼就游过来。”“跳下海的时候我的心绝对快蹦出喉咙,后来看见鲨鱼朝普拉特游去,我就抓狂了,”斯克里说。

“远洋白鳍鲨是公认的海里最危险鲨鱼之一,与大白鲨和虎鲨齐名,”斯克里介绍。斯克里他们遇到的这头雌性白鳍鲨身长约3米,体重约160公斤,“我不得不用相机镜头推开它,最终它绕着圈子游起来。我想它可能也在纳闷,不知道我们在做什么,”斯克里说。两人跳下海后,船上的人把一个保护摄影师的观察笼投入水中。尽管在这头食人鲨旁随时会有生命危险,斯克里还是选择让普拉特进入笼子,自己在笼外观察白鳍鲨与笼中人的“互动”。最终斯克里跟踪这头鲨鱼拍摄了2个小时。“它十分健壮,但很礼貌。”斯克里说。

相关阅读

文化时评:王澍获奖是对中国“城市化”的一个反讽

5月25日,2012年普利兹克建筑奖的颁奖典礼在北京人民大会堂举行,中国美术学院建筑艺术学院院长、生于1963年的建筑师王澍获得这项素有建筑界“诺贝尔奖”之称的奖项。

这个奖项或许能让一向有诺奖情结的一些人稍感慰藉。但王澍接下来对中国当代建筑以及城市化的批评,却可能会让很多人不高兴。他说,原本,中国有很多美丽的城市,但这些美丽被一些人破坏了,然后这些人告诉你说,这就是现代都市;他说,在30年里,我们建造了一个全新的国家,“千城一面”;他还说,一个地方的建筑如果是庸俗的,在那里生活着的人也一定是庸俗的……

客观地说,王澍批评的“千城一面”并非一人之感受,此前很多人都发表过类似意见,其中不乏国家住建部官员。问题是,我们还能不能遏制这种情形的蔓延?

当各地大大小小的城市的决策者都在豪情满怀忙着“城市化”的时候,王澍的批评实在微弱得很。他那些批评,意思诚然不错,但若说还能改变些什么,推动些什么,似乎并没那么简单。城市建筑能不能接续历史传统?今天的我们该如何栖居?这些问题回答起来恐怕都不是那么轻松。

王澍批评了,却也早已行动了。王澍设计的“钱江时代”居民社区,垂直的塔楼开辟出大量公共区域,每两层6~8户居民可以共享一块公共区域,希望恢复有“院子”的江南传统,又可以尝试建设社区关系。这样的努力用心良苦,但这样的传统回归却并不容易,不仅讲究“容积率”的地产商不认同,那些习惯了邻居相见不相识的住户对此也缺乏认同。

但十多年来,王澍始终坚持自己的建筑理念。尽管以一己之力很难改变“千城一面”的现状,但他也在用个体的方式提醒人们,建筑应该是怎样的,城市可以是怎样的,那种一味大拆特拆的思路是多么愚笨。有人说,他在从宋画里找感觉;也有人说,他在追寻一种江南民居的意境。其实,王澍所图者,并非若干具体却碎片化的意象,根本上仍是人与环境如何共存的问题。

建筑师的个体努力,或可一定程度上改变一些地方的小环境,而在一个更为广阔的层面,建筑师的无奈、无力、无助则更显而易见。王澍自己说,北京面目全非,可他又何尝认识自己一直生活的杭州?在拆迁飓风席卷之下,中国哪个城市又能够独善其身?

据说王澍十几次去巴黎,每次都要去一个地方,圣日尔曼大街的花神咖啡馆,那是几十年前海明威、萨特静静思考的地方。王澍说,在那个朴素的街角,他能感觉到空气中弥漫着不同的气息,这种气息就叫“传统”,“它能让一些东西从过去活到今天,并且一直感染着你”。其实,传统并不神秘,也许就是一种人与环境相互尊重的氛围。传统也并不意味着一成不变,只是这种变迁比较平稳,是一个渐进的、可持续性的过程。然而,我们眼下大大小小城市正在进行的,却是一场波澜壮阔的记忆毁灭行动。

普利兹克建筑奖暨凯悦基金会主席汤姆士·普利兹克这样评价王澍:“王澍证明了中国文化土壤孕育了非凡的创意,几百年来中国文化一直与自然和谐共融。”也有人认为,王澍的获奖恰好暴露了中国建筑的问题,他获得的认可越多,就越说明我们所生活的城市与环境是多么令人不满。这些说法都有一定的道理,无论如何,王澍的获奖,最起码的一层意义,是促动更多人去重新审视自己生活的环境。只是,之于中国城市的未来,一个王澍,远远不够。

建筑“诺奖”得主王澍:中国建筑师生产了大量垃圾

图为王澍与他的代表作宁波历史博物馆、中国美术学院象山校区。

2012年度普利兹克建筑奖授予王澍,是因为其作品的杰出特性与品质,同时,也出于他始终致力于建筑的坚定与责任,那份坚定与责任出自于一种特定文化及区域的归属感。

——普利兹克奖评审辞

我热爱我的国家,热爱我们的文化。在多年孤独地坚持之后,获奖绝对是一个巨大的惊喜。

——王 澍

我“恨”死象山校区了,费了很大劲通过考试进了城,却发现又回到了乡村。

——中国美术学院学生

“为何取名‘业余建筑工作室’?因为对于中国糟糕的建筑和新城市建设,专业建筑师需要负很大的责任,他们生产了大量的垃圾建筑。既然这样,那我干脆当一个业余的好了。”中国建筑师王澍,在2012北京建筑论坛上如此“放炮”。

一天后,5月25日,这位“业余建筑师”在人民大会堂接受了普利兹克建筑奖的颁奖。

有着建筑界“诺贝尔奖”美誉的普利兹克奖,自1979年设立以来首次在中国举办颁奖典礼,而王澍,是首位获得该项“世界建筑界最高奖”的中国建筑师。

该奖的评审辞称“2012年度普利兹克建筑奖授予王澍,是因为其作品的杰出特性与品质,同时,也出于他始终致力于建筑的坚定与责任,那份坚定与责任出自于一种特定文化及区域的归属感。”

面对质疑,他相信,时间能帮助人们认清优劣,愿意自称“业余”

折桂普利兹克建筑奖,意味着王澍与悉尼歌剧院的设计者约翰·伍重、卢浮宫“金字塔”的设计者贝聿铭等,一同载入了世界建筑史。

在颁奖典礼上,49岁的他,穿着标志性的黑衣,发表了获奖感言:“在多年孤独地坚持之后,对一个在获奖之前没有出版过作品集的建筑师、一个只在中国做建筑的建筑师、一个自称为业余的建筑师来说,这绝对是一个巨大的惊喜。”

那些他多年“孤独地坚持”的段子,近期为人们所津津乐道。学生时代便宣称没有老师可以教他、曾与建筑工人一起做工、每年只接一个项目、至今只做过一个商业项目、从不跟风西方潮流、热衷于文化保护……有媒体甚至用了这样的标题来报道他:“异类的胜利”。

对于这个“异类”的胜利,普利兹克奖评委会主席帕伦博勋爵的评价是:“在他的作品中首次看到了中国当代建筑的价值,扎根中国传统和文化,他的建筑语言如同其他伟大的建筑体系,指引我们的内心。”

2011年开始担任普利兹克建筑奖评委的张永和则称“王澍的作品扎根本土并展现出深厚的文化底蕴,他证明了中国的建筑不全是平庸的批量生产和张扬设计的复制。”

在中国美术学院象山校区的旧砖弃瓦中“悠然见南山”;宁波历史博物馆的瓦爿墙,引得一位老太太4次前往追忆“家的痕迹”;唯一的商业作品“垂直院宅”,希望让困在钢筋混凝土牢笼里的都市人寻回邻里温情……凭借东方的一砖一瓦,王澍用现代建筑这门西方语言,向世界展现着中国的传统与当下交汇所迸发的精彩。

“在全球化、商业化和现代化的浪潮中,多是对于西方建筑和城市发展模式的盲从。很多外国学者比我们自己还关心中国是否有本土的新建筑。”于是,王澍一直有意识地远离“主流”。

但是,并非所有人都能看懂这份“非主流”:宁波历史博物馆使用瓦爿墙,曾引来甲方一阵“怒吼”;不少杭州市民觉得“垂直院宅”长得很丑、楼里的公共小院落无人使用……但帕伦博勋爵说,“所有伟大的建筑一开始都伴随着质疑声成长,但时间能帮我们辨别它们是否伟大”。

王澍的胜利不仅在于获奖,更在于“如果以10年的期限来看,很难发现哪个中国建筑师有自己稳定的价值观,因为他们总跟随西方建筑风格的潮流而变化。而我有着自己的作品脉络、独特的探索。”

面对潮流,他认为,对传统的破坏,让人们看不清未来

“我热爱我的国家,热爱我们的文化”。王澍这样解读他的坚持源自何方。

在他看来,自己的作品引发争议,是因为触动了社会的两根神经:一是中国快速的现代化城市发展,与中国的传统文化到底是什么关系;二是在中国经济和科技发展后,文化能否自然地“被发展”。显然,他的思考已经超越了建筑本身,延伸出一个“新世界”。

在建筑之外的“新世界”里,王澍看到北京城1900年的老照片,会忍不住潸然泪下,“北京那些有记忆的建筑已经拆到不可再拆了”;他关注本土文化的传承,“你去复制别人,别人不会觉得有意义,他们想看到一个有着几千年文明的国家,在今天到底是什么模样”;他提出“中国文化是这个世界可持续发展的一种模式,我们没有理由抛弃它去追寻其他模式”;他更警醒传统文化的日渐式微,“对传统过度破坏,就看不清未来”。

谈起中国的当代建筑,王澍认为,“现在,大量的建筑使我们看不到自己的传统包括乡村文化。应该相信,多条文化线索并存对城市文化发展是有好处的。”

他从乡村中受益匪浅,于是在城市中重筑乡村建筑。中国美院的一位学生来到象山校区,一下子愣住了,“我‘恨’死这个校园了,费了很大劲通过考试进了城,却发现又回到了乡村。”

王澍说,更生态的或者是更平民化的、更可持续的生活方式仍然大量存在于中国的乡村,“如果城乡的发展平衡或者是乡村被建设好,是对中国现在城市化最大的贡献。”

中国的城市化发展对世界具有某种样本意义:如何既保持悠久而独特的文化传统,又关注城市未来的可持续发展。而将本年度的大奖颁给王澍,则表现了评委会对于王澍建筑思想的认可。

建筑界“诺贝尔奖”首次将颁奖地点设在中国,也是因为“我们的使命就是来传播建筑的重要性,在过去的几十年以及未来的几十年中,中国一直会是世界建筑界最重要的地点。”凯悦基金会主席汤姆士·普利兹克说。

“王澍获奖是众望所归,他是第一个获奖的中国建筑师,但绝不会是最后一个。”帕伦博勋爵的这句话让不少人为之一振。

获得普利兹克奖,王澍成为年轻建筑师心目中的榜样。在2012北京建筑论坛结束后,他被很多年轻人围住,签名、合影、提问……“比我做几个作品更重要的,是会有一些青年建筑师看到,用我的方式还能生存。”这位“孤独的”建筑师已经听到很多后辈表达了像他一样进行探索的心声,他的一个学生,无偿给客户做设计,甚至垫付材料费,只因为希望实现自己的理想。

“中国的快速发展中有这么多问题,如果只有一种主流思路在解决这些问题是不行的,多一些‘异类’对中国的发展有好处。”这样的“王澍效应”,对于中国建筑界来说,或许比首位中国人获奖本身,更值得惊喜。

制图:蔡华伟

王安石后裔怒斥“拼祖宗”质疑:当今价值观太扭曲

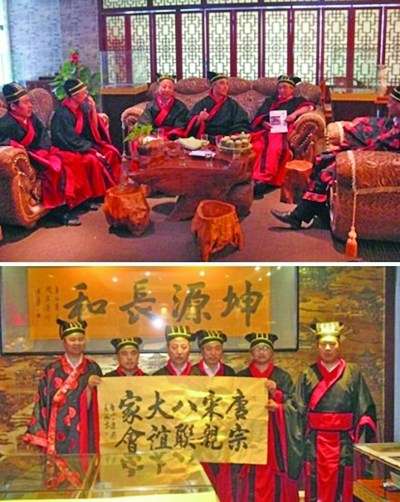

引发争议的“拼祖宗”照

日前,唐宋八大家后人在北京举办联谊活动,流出的穿汉服合照遭网友调侃,“开始拼祖宗了” 。对此,当事人之一王安石后人王新年气愤地对扬子晚报记者表示,“传承文化何需拼?为何要拼?如今社会价值观的扭曲令人无语。”他只希望通过这种民间交流,让家乡的文物保护得到关注。王新年介绍,上池村1985年就被江西省政府列为王安石故里,村内现存大量古建和与王安石有关的遗迹,因不被外界所知,缺乏维护而毁坏。现存100多栋古建筑群,绝大部分也都面临倒塌。

汉服由其中一位后人赞助

据报道,5月16日,自称唐宋八大家后裔的几位人士齐聚北京,就筹备“唐宋八大家宗亲联谊会”进行协商。几位后人身着汉服,坐在沙发上的姿态遭网友调侃,“开始拼祖宗了”。“一群缺好爹的人物,为了利益,不惜到处认祖宗,哪怕千年前的唐宋古人也不放过,拼爹时代有发展了,开始拼祖宗。”

“传承文化何来拼?何需拼?为何要拼?试问八大家离世已经近千年,早已不当政、不为官,也没有留下任何有形资产,唯一财富就是流传千古的诗词和优秀的人文精神。”在座“八大家后人”中来自江苏、从事数字文化产业的王新年,祖籍是王安石家乡江西省东乡县上池村,根据当地王安石家族族谱,他是王安石家族的36代孙。他表示,之所以办联谊会是为了继承和弘扬八大家的人文品格和文化成就。为什么“传承祖宗文化”的事件,却被冠以“拼祖宗”的字眼?“拼”的概念在当今社会却成了变态的主流,成了当代社会文化的丑陋符号。“看到这个消息,家里人也骂我,给家族抹黑了。”王新年十分委屈,他认为网友评论完全偏离了他们“文化寻根”的初衷。“我们并没有炒作和牟利的想法。网上流传的引起争议的汉服照片有很多偶然因素。做活动的钱都是各自出的,我们穿的汉服,就是其中一位后人拿过来的,他是开汉服店的。当时也没想那么多,甚至没有把白衬衫领子塞进去,因此记者拍出来的照片给人不好的感觉。”

“八大家后人”概念宽泛

柳氏后裔柳哲也对扬子晚报记者表示,“一张照片很难涵盖我们在文化传承方面的努力,大家一看就以为几个农民聚在一起认祖谋利!我偶然发现家族收藏的一套17卷《蜀山柳氏宗谱》,就迷恋上了家谱文化。从家谱记载得知,我竟然是元代‘儒林四杰’之一、著名学者柳贯的21世孙,还是赫赫有名的‘和圣’柳下惠的后裔。”柳哲说,20多年来,自己把时间都花在了姓氏文化研究上,追寻祖先的足迹,寻找柳宗元的后裔,后来扩展至寻找八大家的后裔。10多年前,柳哲的长文《唐宋八大家后裔今何在》,引起全国各地的八大家的后裔注意,先后带着家谱找上门来。

他还说,引发网友质疑的“八大家后人”只是广义概念上的后人,并不一定是直系子孙。只要是八大家家族的宗亲,无论是直系还是旁系后裔,只要本人愿意支持祖先文化研究与宣传,都可以参与进来。正在筹办的“唐宋八大家文化传承协会”,就不局限在宗亲,只要倾慕八大家文化的社会各界人士都欢迎参与。

扬子晚报记者 张 楠

澳大利亚惊人发现 高分异度兽脚类恐龙化石现身

澳大利亚东南部发现了分异度非常高的肉食性兽脚类恐龙化石

澳大利亚莫纳什大学(Monash University)以及维多利亚博物馆(Museum Victoria)的科学家和志愿者在澳大利亚东南部发现了分异度非常高的肉食性兽脚类(theropod)恐龙化石,时代可追溯到距今1.05到1.2亿年前,相关研究成果发表在《公共科学图书馆》《PLoS ONE》杂志上。

在过去30年里,Tom Rich博士所领导的研究团队在维多利亚南部地区开展了大规模的恐龙化石开采工作。Rich介绍说:“最令我们感觉惊奇的是我们在这里发现了类型非常丰富的恐龙化石,小型兽脚类恐龙与一只猫大小相当,而大型兽脚类恐龙体长可达九米,包括拥有强有力双臂和锋利前爪的澳大利亚版霸王龙。”

他继续介绍道:“目前我们在维多利亚已发现超过1500块恐龙骨骼化石和牙齿化石,它们分属为不同类型的恐龙,恐龙化石的挖掘和研究工作目前仍处在起步阶段。”

在远古的恐龙时代,澳大利亚南部还位于南极圈以内,尽管当时气候非常寒冷,却生活着生物多样性非常高的小型肉食性恐龙,如电影《侏罗纪公园》里常看到的迅猛龙(Velociraptor)。Rich解释说:“小型兽脚类恐龙很好的适应了当时的生活环境,这可能与它们具有温暖血液的特性有关,作为鸟类的近亲,它们体表具有特化的羽状结构,能够帮助它们维持较高的身体温度。”

相关阅读