中国新闻

揭开埃及法老图坦卡蒙家族木乃伊身份之谜(图)(2)

作为古埃及的标志性象征,少年法老入葬时佩戴的面具用黄金、玻璃和半宝石塑造出其不朽形象。现在,这件展品与其他出自图坦卡蒙之墓的宝物一起,保存在开罗的埃及博物馆,吸引汹涌人流前来观看。

为解开这些谜题,我们决定对图坦卡蒙以及另外十具怀疑是其直系亲属的木乃伊进行DNA分析。过去,我一直反对对皇室木乃伊进行基因研究,因为在不受现代DNA感染的情况下获得有效样本的几率小之又小,不值得去冒险侵扰这些神圣的古物。然而,2008年,几位遗传学家说服我相信,该领域技术已发展得足够先进,大有可能获得有用结果。于是,我们建起两座顶尖水准的DNA测序实验室,一座位于开罗市埃及博物馆的地下室,另一座在开罗大学医学院。研究将由埃及科学家主持:来自位于开罗的国家研究中心的叶海亚· 贾德和索玛伊娅 · 伊斯梅尔。

同时,我们还决定对所有木乃伊进行CT扫描,由开罗大学医学院的阿什拉夫· 赛利姆和萨哈尔· 萨利姆指导。另有三位来自其他国家的专家担当顾问:德国蒂宾根大学的卡斯滕· 普施、意大利博尔扎诺欧洲学会木乃伊与冰人研究会的艾伯特· 津克,以及博尔扎诺中心医院的保罗· 戈斯特纳。

其中四具木乃伊身份已知,包括仍躺在帝王谷坟墓中的图坦卡蒙,以及另外三具在埃及博物馆展出的木乃伊:阿蒙霍特普三世,还有其妻提耶的父母尤亚和图玉。身份不明的木乃伊中有一位在帝王谷神秘的KV55号墓穴中发现的男性,考古证据和文字记录显示,这具木乃伊很有可能是阿肯那顿或者斯门卡尔。

对图坦卡蒙母亲和妻子的搜寻聚焦在四具身份不明的女性木乃伊上,其中两具,昵称为“年长女士”和“年轻女士”的,发现于1898年,当时她们躺在阿蒙霍特普二世墓穴(KV35)一个侧室的地面上,身体裸露着,很显然是在大约公元前1000年新王国时代结束后由神职人员隐藏在此的。另外两具无名女性木乃伊来自帝王谷中的一座小墓穴(KV21)。这座墓穴的建筑结构表明它属于第十八王朝,而且两具女尸都左手握拳置于前胸,人们普遍认为这是王后的标志性姿态。

最后,我们将尝试从图坦卡蒙墓穴中两具胎儿木乃伊身上获取DNA——由于这两具木乃伊保存状况极差,所以此举成功的希望不大。但如果成功,我们或许就能把这延续五代的皇族谜题拼凑完整。

为获取可用样本,遗传学家们从几具木乃伊身体的不同部位提取组织,组织都取自骨骼内部深处,这样的话,标本就不可能受到前代考古学家DNA的污染,也不可能接触过当初制作木乃伊的埃及神职人员。同时,研究人员小心翼翼处理标本,避免自己对其造成污染。标本提取后,需要把DNA与其他多余物质进行分离,包括神职人员用来保存尸体的油膏和树脂。由于每个木乃伊制作过程中所用的防腐材料不同,所以净化DNA的步骤也各不相同。处理每个标本过程中的每个步骤,都有可能对其中脆弱的物质造成破坏。

这场研究的中心人物是图坦卡蒙本人。如果提取和分离工作进行得顺利,他的DNA将被透明溶液获取,接受化验。然而令人沮丧的是,获得的初始溶液浑浊不堪,需要花六个月的时间找到清除污染物(制作木乃伊过程中使用的一些至今未知的物质)的办法,并获得可进行扩增和测序的样本。

从另外三具男性木乃伊(尤亚、阿蒙霍特普三世和神秘的KV55号墓穴之主)身上获取DNA之后,我们开始着手调查图坦卡蒙之父的身份。关于这一关键性问题,考古发现中记录得含糊不清。在图坦卡蒙统治期间的几处铭文中,少年国王称阿蒙霍特普三世为父亲,但不能以此盖棺定论,因为该词语也可解为“祖父”或“祖先”。而且,根据大众普遍接受的纪年法,图坦卡蒙出生前大约十年,阿蒙霍特普三世就已经去世。

许多学者认为,图坦卡蒙之父实为阿肯那顿,支撑这种说法的证据是阿马纳附近发现的一块断裂的石灰岩,岩石上的铭文中称图坦卡顿和安克珊帕顿为国王心爱的孩子。我们已知安克珊帕顿是阿肯那顿之女,因此可以推出图坦卡顿(也就是后来的图坦卡蒙)是他的儿子。然而,并不是所有学者都认为这一证据具有说服力,部分人提出,图坦卡蒙的父亲实际上是神秘的斯门卡尔。我个人一直倾向于阿肯那顿,但这也仅是一种假说。

一旦这些木乃伊的DNA得以分离出来,就只需把阿蒙霍特普三世、KV55和图坦卡蒙的Y染色体进行比较,便可以看出他们之间是否存在亲缘关系。(互有亲缘关系的男性Y染色体中具有相同的DNA模式,因为男性基因组中的这一部分是直接从父亲那里继承。)

但要想弄清他们之间的确切关系,还需要进行更加精细的遗传学鉴定。在人类基因组的染色体中有些已知的特定区域内,不同个体之间的DNA编码(组成遗传密码的A、T、G和C)模式差异很大。这些差异导致同样的密码序列在不同个体中出现的次数不同。例如,一个密码序列可能在某人基因中重复出现10次,而在另一无亲缘关系的个体中,同一序列可能重复15次,第三个人重复20次,以此类推。如果这些差异性极大的区域中有10个都吻合的话,联邦调查局便可据此判断,犯罪现场留下的DNA来自某个嫌犯。

与侦破罪案相比,让失散3300年的家人重新团聚所需要的技术标准没有那么严格,仅需把这些染色体区域中的8个进行比对,我们的研究小组便得出结论,阿蒙霍特普三世是KV55墓主的父亲,而后者则是图坦卡蒙之父。这一结论的准确性是99.99%。

现在,我们找到了图坦卡蒙之父的遗体,但仍无法确定他到底是谁。主要的怀疑对象是法老阿肯那顿和斯门卡尔。KV55号墓穴中有一处秘窖,里面的物品据说是图坦卡蒙从阿肯那顿(或者斯门卡尔)之前在阿马纳的埋葬地带到底比斯来的。尽管棺木上的徽匡(内有法老名字的椭圆符号)已被凿去,但仍保留着阿肯那顿的特属称谓。然而并不是所有证据都指向阿肯那顿。大多数法医化验结果都显示,死者是年龄不超过25岁的男性——对阿肯那顿来说太年轻了,因为看似他在开始为期17年的统治之前,就已经生育了两个女儿。因此,大多数学者怀疑,这具木乃伊实际上是虚幻魅影般的法老斯门卡尔。

新浪环球地理独家稿件声明:该作品(文字、图片、图表及音视频)为《华夏地理》杂志特供新浪使用,未经授权,任何媒体和个人不得全部 或部分转载。

考古学家海底研究万年前人类尸骸照片公布(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月20日消息,据美国国家地理网站报道,2006年,考古学家在墨西哥尤卡坦半岛沿岸的一个海底洞穴发现了一具距今一万年的古人类尸骸。以下是一组考古学家在现场取证研究的镜头。

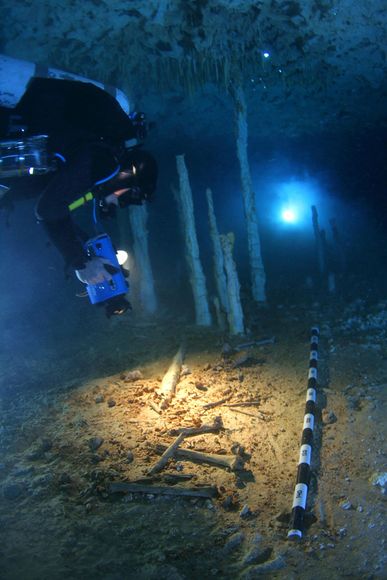

1.测量古人类尸骸

考古学家正在墨西哥图卢姆小镇附近“Chan Hol”(玛雅语的意思是“小洞”)海底洞穴中对一块骨骼进行测量,这块骨骼来自于一具距今1万年的古人类尸骸。所谓“小洞青年”尸骸发现于2006年,今年8月底被从洞穴中打捞出来。

2.“小洞青年”尸骸

在8月底被打捞上来以前,“小洞青年”尸骸在海底洞穴静静躺了大约一万年。多年来,科学家一直在那里研究和记录现场发现的骸骨,以便不会失去任何有价值的线索。

3.对尸骸拍照

在墨西哥加勒比海岸附近图卢姆海底洞穴,考古学家对“小洞青年”尸骸拍照。

4.在水下潜行

考古学家在发现“小洞青年”尸骸的海底洞穴潜行。今年8月底,他们将这具尸骸从那里打捞出去。洞口在水下约30英尺(约合10米)处,而“小洞青年”尸骸就发现于1880英尺(约合550米)深处。(孝文)

研究称早期霸王龙个头矮小不及人类(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月20日消息,据美国国家地理网站报道,美国研究人员表示,虽然霸王龙在白垩纪的食物链中处于“塔尖”,但在大多数霸王龙种类最早现身地球的8000万年里,它们堪称“侏儒”, 还没有人类块头大。

考古学家近年来发现了大量霸王龙化石,仅在去年,就确认了六个霸王龙新种类,这些证据表明,霸王龙科在进化晚期,生长速度变得飞快。研究结果刊登在最新一期的《科学》杂志上。美国自然历史博物馆古生物学家斯蒂芬·布鲁萨特(Stephen Brusatte)说:“10年前,我们只知道5种或6种霸王龙,它们全都非常相像,都是像霸王龙一样的顶级掠食者。”

“现在,我们掌握了20种霸王龙的化石证据,从侏罗纪到白垩纪,历史跨度达一亿年。它们体型大小不一,小到如犬般大小,大到像霸王龙那样的庞然大物。”霸王龙从鼻子到尾巴尖长达40英尺(约合12米)。布鲁萨特正在哥伦比亚大学攻读博士。霸王龙最早在距今大约1.65亿年前的侏罗纪中期在地球上出现。

虽然它们在长达8000万年的历史长河中身体一直很矮小,但早期霸王龙种类都像霸王龙一样,是两足掠食动物,具有像“门齿”一样的牙齿。但是,霸王龙科动物早期和晚期的身体结构也存在明显差异,例如,有些手臂更长,或者头部相对小。布鲁萨特说:“最古老的霸王龙和霸王龙之间存在明显差异。但这一切经过了一亿年的进化历程。”

美国马里兰大学霸王龙科动物专家托马斯·霍尔兹(Thomas Holtz)说:“我习惯于将早期霸王龙比喻为侏罗纪和白垩纪早期的豺类。它们都很难缠,体型不大,欺软怕硬,专门猎食小恐龙,而将大家伙留给像异特龙这样的顶级掠食动物。”霍尔茨没有参加布鲁萨特的最新研究。

布鲁萨特称,霸王龙体型突然增大的准确原因和方式尚不得而知:“大约8000万年前,它们不仅在身体方面变大,而且在生态学方面也变得强大。成为主导食物链的顶尖掠食动物。”对于古生物学家来说,不幸的是,这个相对突然的进化转变发生在持续1500万年的侏罗纪中期,科学家发现的这个阶段的化石记录非常少。

布鲁萨特介绍说,科学家仅仅知道,“在霸王龙出现的头8000万年,还有别的大型食肉掠食恐龙,如异特龙和斑龙。在其存在的大部分历史,霸王龙的发展都受到限制。但是,出于某种原因,其中多数大型掠食性恐龙灭绝,霸王龙终于等到了扬眉吐气的良机。”即便新发现的霸王龙化石提供了有关这个恐龙家族发展状况的重要证据,但高科技分析让科学家对霸王龙及其近亲的总体情况有了更为清晰的认识。

例如,霸王龙可能行动迟缓,但拥有敏锐的嗅觉和听觉,当然,还可以给猎物以致命一击。科学家利用CT扫描等成像技术,正在重建霸王龙的行为和能力,此类技术可以揭示它们的脑部大小和内耳结构。另外,用电脑制作的生物力学模型正将大量数据融入电脑程序中,用以确定恐龙肌肉力量,揭示它们如何使用前肢。

科学家还发现了一些处于不同生命阶段的恐龙的化石,包括霸王龙的化石,将这种信息输入到含有体型和年龄数据的软件中,他们就像研究活的动物一样,可以模拟恐龙生长与成熟方式,进而增进我们对曾经所认为不太熟悉的恐龙种类的了解。霍尔兹说:“高科技让我们对恐龙化石有了新的认识,让我们能够以孤立的骨骼所不能的方式,像活的动物一样对恐龙展开研究。” (秋凌)

壮观螺旋星系:吞噬邻近矮星系不断壮大(组图)

新浪环球地理讯 北京时间9月14日消息,据美国国家地理杂志网站报道,在最新进行的一次观测中,天文学家发现了螺旋星系通过吞噬矮星系不断成长壮大的新证据。科学家表示矮星系是宇宙中形成的第一批系统,它们随后合并形成更大的系统。我们当前在银河系等螺旋星系周围观测到的矮星系是这一过程的幸存者。

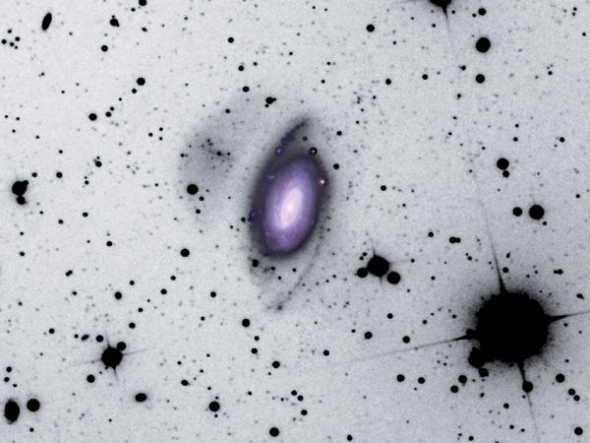

1.积满尘埃的向日葵星系

照片于2005年拍摄,最近对外公布,呈现了螺旋星系M63。M63也被称之为“向日葵星系”,周围的尘埃和气体形成一个可怕的晕轮。在对螺旋星系进行观测时,美国新墨西哥州的一架远程遥控私人望远镜拍摄下这幅照片。天文学家从照片中发现了星系吞食过程的残留物,通过对这些残留物进行研究,他们可以发现螺旋星系的更多秘密。

体积较大的螺旋星系含有数千亿颗恒星,天文学家认为,大型螺旋星系通过“吞噬”附近的矮星系(只含有几十亿颗恒星)不断生长壮大。矮星系是体积较小的卫星星系,它们被拖向饥饿的螺旋星系并在巨大的引力作用下被撕成碎片。在随后的几十亿年时间内,矮星系降级为束状和卷须状结构,被称之为“潮汐流”。再经过几十亿年时间,这些微弱的恒星流将被螺旋星系吞噬。

自1997年以来,天文学家便在我们的银河系和邻近星系周围,发现潮汐流以及其他与星系内狂暴的吞食事件有关的结构。此次最新观测由马克斯·普朗克天文学研究所的大卫·马特奈兹-德尔加多领导,第一次证明更为遥远的星系周围同样存在这些结构,进而有力地支持了“以大吃小”这一星系进化理论。马特奈兹-德尔加多在一封电子邮件中表示:“这一过程对椭圆星系来说同样非常重要。我们只研究本地宇宙内位于银河系附近并且质量与之接近的螺旋星系,因此可以了解银河系的形成。”

2.向日葵星系的隐藏花瓣

第一幅照片的负片,位于照片中部的是这个向日葵星系的主体。这幅负片揭示了螺旋星系M63周围微弱的潮汐流结构。M63距地球3000万光年,宽度达到6万光年。尽管距离极为遥远,但只需借助普通的业余望远镜,我们便很容易在北斗七星附近的北部天空发现这个星系的身影。实际上,此次观测过程中拍摄的照片均出自私人望远镜之手,这些望远镜位于美国新墨西哥州、加利福尼亚州以及澳大利亚,装有可在市面上买到的照相机。

3.肮脏的食客

在此次新观测过程中拍摄的一幅照片的负片,黑色的臂状结构和微弱的恒星云环绕NGC 7531螺旋星系。研究小组表示,观测结果显示质量只有螺旋星系1%至5%的大型潮汐流在这种星系周围较为常见。本地宇宙的星系群存在几个潮汐流,其中包括大角星流,这些潮汐流应该是一颗被银河系吞噬的矮星系的残余。但星系通过吞噬生长并不是潮汐流的唯一来源。麦哲伦流是连接恒星与大小麦哲伦星云的一座桥梁,据信由银河系的两个卫星星系险些发生碰撞形成。

400年前书信上发现未知秘鲁土著语言(图)

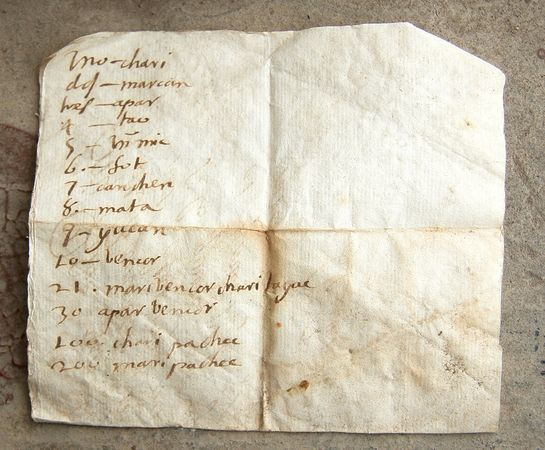

新浪环球地理讯 北京时间9月1日消息,据美国国家地理网站报道,考古学家表示,通过研究一封400年前的书信背面的注释,他们发现了秘鲁北部土著曾经使用的一种前所未知的语言。

这封信由一个未知西班牙人所写,尘封了400年之久,2008年发现于一个西班牙殖民时期古老教堂的废墟。不过,一个由科学家和语言学家组成的科研小组直到最近才发现书信背面文字的重要性。原来,那位17世纪的作家将西班牙数字和阿拉伯数字翻译成现代学家们前所未见的一种神秘语言。

领导实施这项研究的美国哈佛大学皮博迪考古学与民族学博物馆考古学家杰弗里-奎尔特(Jeffrey Quilter)说:“即便这封书信没有向我们透露完整的信息,但确实向我们展现了一种完全不同于我们所知道的语言。这或许意味着里面隐藏着大量我们不清楚的信息。”奎尔特猜测,新发现的秘鲁土著语言可能源于盖丘亚语。

秘鲁原住民至今仍在讲盖丘亚语。但它显然是一种独特的语言,可能是当代文献提到的两种语言Quingnam和Pescadora——“渔民语言”中的一种。有学者认为,这两种语言其实是同一种,只是被西班牙早期殖民者误认为是两种不同的语言。另外,据奎尔特介绍,书信背面文字包括翻译过来的数字,也就是说,这种语言的数字系统是十进制,就像英语一样。虽然印加人也使用十进制,但其他许多文化并不使用:例如,玛雅人就是用二十进制。

考古人员是在秘鲁北部埃尔布鲁约(El Brujo)遗址的马格达勒纳卡维约大教堂的考古挖掘中发现这封信的。奎尔特说,这座教堂以前为附近原住民居住的一个村庄提供服务,后来被西班牙殖民者强行迁至现在的埃尔布鲁约遗址,可能是出于让他们皈依基督教的目的。

据奎尔特介绍,这只是在埃尔布鲁约遗址发现的大量历史文献之一,由于当地气候极为干燥,使得这些历史文献保存完好。奎尔特开玩笑说:“考古学家的快乐建立在别人的痛苦之上。西班牙殖民主义者造成了这种不幸,让人推倒了马格达勒纳卡维约大教堂——我认为可能是在17世纪中晚期——架空了保存这些历史文献的图书馆或办公室。”

奎尔特指出,在马格达勒纳卡维约大教堂发现新的语言,有助于加强我们对美洲殖民时代早期文化多样性的认识。他说:“中国古语说,‘宁为太平狗,不做乱世人’,这充分体验了和平的可贵。我们常常认为西班牙殖民主义者和美洲原住民之间存在对抗,但从马萨诸塞州到秘鲁,几乎每个地方都是更为多样的民族的对抗。”

例如,来自许多欧洲国家的殖民主义者被统称为“西班牙人”,而在美洲,许多民族讲不同语言,拥有不同的习俗,“这的确表明世界是多么的丰富和多样。”研究结果将刊登于最新一期的《美国人类学家》(American Anthropologist)杂志上。(秋凌)

婆罗洲岛发现世界最小青蛙大如豌豆(组图)

新浪环球地理讯 据美国国家地理网站8月26日报道,最近科学家在东南亚婆罗洲岛上发现一种豌豆大小的青蛙,这是世界上最小的一种青蛙。下面是有关这种青蛙的一些情况。

1.停在铅笔上的“豌豆”青蛙

这张照片显示的是最新发现的豌豆大小的青蛙Microhyla nepenthicola蹲在铅笔削尖的一端。它是世界上最小的一种青蛙,科学家是在马来群岛的婆罗洲岛雨林里的猪笼草丛中及其周围发现这种青蛙的。

25日相关人员宣布了这一重大发现,但是一个多世纪来,Microhyla nepenthicola一直隐藏起来,不为人类所知。共同发现者英德拉内尔·达斯是马来西亚砂拉越大学的爬虫学家,他在一项声明中说:“我在博物馆里看到过一些已有数百年之久的这种青蛙标本。科学家大概认为它们是其他种类的青蛙的幼体。但是研究证实,它们是这种新发现的小种青蛙的成蛙。”

2.趴在硬币边缘的新青蛙

一只刚刚由蝌蚪变成青蛙的小Microhyla nepenthicola趴在一枚美国硬币的边缘,与亚伯拉罕·林肯面对面。这种新发现的青蛙,成年雄性的体型大约有一粒豌豆那么大。这种体型使它们很难被发现。然而对科学家来说非常幸运的是,这种青蛙非常爱叫,而且叫声很大。

爬虫学家罗宾·摩尔没参与这一发现,他说:“你经常会注意到一些很小的青蛙的叫声非常大、非常吵。”摩尔正在负责一个保护国际项目,该项目旨在重新发现100种在过去10年间已经公认已灭绝的“失去的”两栖动物。婆罗洲这种新蛙的共同发现者达斯9月将加入到摩尔的队伍中,到印尼寻找桑巴斯溪蟾蜍(Sambas stream toad),人们是在20世纪50年代最后一次看到这种青蛙。

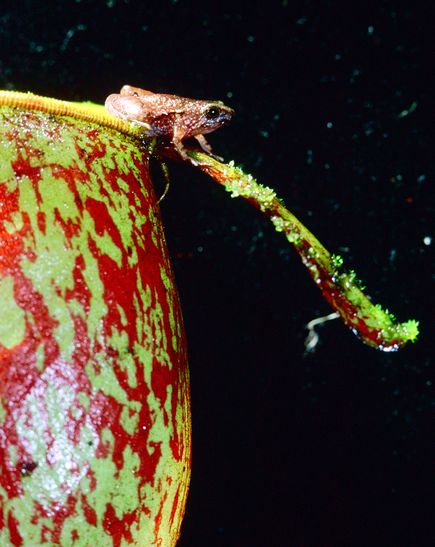

3.美丽的瓶状叶

这种豌豆大小的青蛙的名字,是根据它们赖以生存的一种植物的名字命名的。瓶状猪笼草(Nepenthes ampullaria)生长在潮湿、阴暗的森林里,拥有一个球状叶。黄昏时分,雄性Microhyla nepenthicola经常会聚集到一棵猪笼草周围,开始对雌性唱“情歌”,它们的刺耳叫声每持续几分钟,就会安静一段时间,然后再接着鸣叫。摩尔说,这种青蛙交响乐有时会持续几个小时。

正是这种青蛙的叫声,让科学家深信他们正在接触一种新青蛙,而不是另一种青蛙的幼体。摩尔表示,因为只有成年青蛙才会叫。

4.小蝌蚪

这是生活在婆罗洲猪笼草中的一个小型新蛙种的幼体。雌性青蛙在此类植物的两侧孵卵,蝌蚪就在猪笼草采集的水中长大。这个新蛙种名为Microhyla nepenthicola,属于一个名为microhylid的小青蛙家族。据摩尔介绍,在已知大约30个microhylid蛙种中,许多是亚洲小型树蛙。成年microhylid蛙一般以昆虫幼体、小苍蝇或蚂蚁这样的小昆虫为食。

5. 小青蛙趴在“指甲床”上

科学家对这只猪笼草姬蛙(Microhyla nepenthicola)幼仔进行了测量,现在的它还没有完全发育成熟,蝌蚪尾巴还没有退去。“环保国际”的摩尔指出,由于栖息地萎缩、疾病和气候变化,世界上的很多青蛙以及其他两栖动物正在人们的视线中消失。目前尚不清楚这一新物种的生存是否面临威胁,但由于砍伐和开辟棕榈油种植园,它们的雨林家园正遭到破坏。在最近出版的《动物分类学》杂志上,研究人员详述了这个新发现的豌豆大小青蛙种群。(秋凌)

走进埃及鲸之谷沙漠:曾为史前巨鲸世界(图)(2)

鲸和其他所有陆生动物的共同祖先是一种状如蜥蜴的扁头四足动物,在约3.6亿年前从海中拖着身体来到泥泞的岸边。它的后裔逐渐改善了自己的原始肺部机能,鳍变成了腿,又粗枝大叶地调整了下颚关节,以听取空气里而不是水里的声音。事实证明,哺乳动物是所有陆生动物中最成功的种类之一,到6000万年前它们已统治了地球。鲸属于极少数来了个进化大掉头的哺乳动物,它把适应陆地生活的身体又做了翻新,使之能在水下感知、进食、行动和交配。

这一巨大的转型是怎样完成的,就连最优秀的科学家都曾摸不着头脑。查尔斯· 达尔文意识到,这个难题是他的自然选择理论面临的最大挑战之一,于是,他在《物种起源》的第一版中便试图对鲸的来历做出解释。他指出,早就有人注意到,黑熊能张着嘴巴在湖面游好几个小时,吞食水上的浮游昆虫。“我认为,如果有一种熊,在自然选择的作用下,身体构造和习性越来越往水生方向转变,嘴也越变越大,这种转变应该没什么困难。”然后达尔文做出结论,“长此以往,它便能变成像鲸一样的庞然巨兽。”然而,这样的图景却引来一片响亮而欢快的嘲讽之声,达尔文不得不在后继的版本中删除了这部分文字。

过了差不多100年,20世纪杰出的古生物学家乔治· 盖洛德· 辛普森,还是没能在他那棵其他环节都井然有序的哺乳动物进化树上给鲸类找个合理的位置。“总的来说,鲸是最奇特、最脱离常轨的哺乳动物了,”他恼恨地说,“在‘自然阶梯’里没有合适的位置。你可以把它们想象成从相邻的任何动物门类朝不同维度延伸出去的结果。”

反进化论者认为,既然科学解释不了鲸的转变历程,那么,这种转变说不定根本就没发生过。他们论述道,开始适应水中生活的陆生动物,很快就会变成外形不伦不类的东西;倘若鲸类确然曾经历过这一巨大的转变,那么能证明该过程的化石在哪里?“鲸和陆生哺乳动物的解剖学差异是如此之大,所以,在鲸出现之前,必然曾有无数的过渡物种在远古的海洋里游弋。”1989年首次出版的通俗神创论教科书《熊猫与人类》的作者写道,“可到目前为止都还没有找到过这些过渡形式。”

20 世纪70年代中期,菲利普· 金格里奇无意中接下了这桩挑战。在耶鲁大学获得博士学位后,他先到怀俄明州的克拉克斯河流域进行挖掘考察,那里记录着哺乳动物在始新世初期——即恐龙灭绝1000万年后——的飞速兴起。1975年,他为了跟踪哺乳动物自亚洲到北美的迁徙途径,到巴基斯坦的旁遮普省及西北边境省(现名开伯尔-普赫图赫瓦省)对中始新世的岩层进行考察。他失望地发现,自己选择的目标——5000万年前的沉积带并不是干燥的陆地,而是古地中海东边缘的海床。1977年,他的研究小组发现了一些盆骨,大家开玩笑把它们归为“走路鲸”——这是个荒唐的概念。那时候已知最好的鲸类化石被认为是跟现代鲸相似:有着成熟的水下听觉机制,强有力的尾巴和宽阔的尾叶,体外没有后肢。

时间来到1979年,在巴基斯坦的一名科考队员找到了一颗头骨,大小跟狼差不多。但跟狼头完全不一样的是,顶部和两侧的骨头呈帆型,以稳固强健的下巴和颈部肌肉。更奇怪的是,它的脑容量比一颗核桃大不了多少。那个月,金格里奇又在印度的勒克瑙和加尔各答的博物馆偶然看到一些古鲸标本。“那时,我开始明白那小脑壳究竟是怎么回事了,因为早期的鲸头骨大,脑髓却相对较小,”金格里奇回忆说,“我开始猜想这种没多少脑子的生物是一种非常早期的鲸。”

等金格里奇回到密歇根大学的实验室,把头骨从坚硬的红石头里剥了出来,他发现头骨基座的位置有一枚葡萄大小的硬实骨块,这叫“听泡”,上面还有S型的骨冠,这是鲸的两大解剖特征,是用来帮它们在水下听声音的。可是,这颗头骨上缺少现代鲸水下定向听觉的其他几种适应特征。他的结论是,头骨的原主大概是半水生的,花大量时间待在浅水里,但要回到陆地上栖息和繁殖。

发现这种已知最原始的鲸(金格里奇叫它“巴基鲸”)之后,他开始用一种全新的眼光看待鲸。“我开始越来越多地思考鲸类完成的巨大环境转型,”他回忆道,“这种动物一开始是陆生,后来却脱离了地面。从那时起,我便着迷地搜寻着鲸从陆地回到海洋这一大飞跃中的各种形态了。我想把它们全找出来。”

80年代,金格里奇把注意力转向了鲸之谷。他跟同为古生物学家的妻子B · 霍利· 史密斯,还有密歇根的同事威廉· 桑德斯一起,开始在比发掘出巴基鲸的海床年轻1000多万年的岩层里寻找鲸类遗骸。后来三人挖掘到了完全水生的龙王鲸,还有个头较小、5米来长的矛齿鲸的部分骨骸。这些鲸种有着硕大的密实听泡和其他水下听觉适应特征,有流线型的长长身躯,拉长的脊柱,还有能大力纵向划水,推动身体在水下前进的强壮尾巴。鲸之谷里到处都是它们的骨骸。“在鲸之谷没待多久,就觉得自己到处都能看到鲸,”史密斯说,“再过一阵子,会意识到真是这样。我们很快就明白,要把所有鲸化石都收集起来是不可能的,所以我们开始把它们在地图上的位置标注出来,只挖掘最有研究价值的样本。”

直到1989年,研究小组才几乎是歪打正着地发现了鲸与其陆生祖先之间的联系。考察快结束的时候,金格里奇正在研究一副龙王鲸的骨架,他找到了已知的第一枚鲸类膝盖骨,与之相连的腿骨位置比他预想的更接近脊柱尾端。这下他们知道到哪里去找腿了,便把以前标注过位置的化石遗址全部重新探查了一遍,很快找到了一根大腿骨、一块胫骨和腓骨,以及构成脚和脚踝的一簇骨块。最后一天,史密斯发现了一副完整纤细的脚趾,约2.5厘米长。看到这些小小的骨头,令她热泪盈眶。“知道这些体型巨大、完全水生的动物仍然有着功能性的腿、脚和脚趾,意识到这对鲸的进化意味着什么,真让人情不自禁。”她回忆说。

尽管这样的腿不能在陆地上支撑龙王鲸的体重,但尚未完全退化。它们表面附有强健的肌肉,还有运作自如的踝关节,膝盖部位也有复杂的锁定机制。金格里奇推测,它们或许是在交配期间起刺激或导向作用的。“龙王鲸的身体像蛇一样,长长的,下半身离脑袋太远,要控制那儿的动作肯定很困难。”他说。

不管龙王鲸的小短腿到底是干嘛用的,它们证实了鲸的祖先的确曾经在陆地上行走过、小跑过、疾驰过。但这些祖先的身份仍不明朗。古鲸的某些骨骼特征,尤其是它们庞大的三角颊牙,跟中爪兽(始新世的一种有蹄食肉动物)很像。20世纪50年代,免疫学家发现鲸血液里的特征,显示它属于偶蹄目的一支后裔。偶蹄目包括猪、鹿及其他蹄子为偶数的哺乳动物。到了90年代,分子生物学家研究了鲸类动物的遗传密码,他们的结论是:与鲸亲缘最近的现存动物正是有蹄动物中的一种——河马。

与其在现存动物间进行分子结构比较,金格里奇和其他许多古生物学家更信任骨骼化石这实实在在的证据。他们相信鲸是中爪兽的后裔,但为了检验这一理论,金格里奇需要找到一块特定的骨头。踝骨是偶蹄类动物骨骼的最突出特征,因为它呈异常的双滑轮形,骨头的顶部和底部都有轮廓分明的凹槽,就像拉绳子用的滑轮上的凹槽一样。较之其他四足动物的单滑轮形状,偶蹄类动物靠着双滑轮形的踝骨具备了更好的跳跃力和灵活性。(当然,现在的鲸没什么参考价值,因为它们根本就没有踝骨。)

新浪环球地理独家稿件声明:该作品(文字、图片、图表及音视频)为《华夏地理》杂志特供新浪使用,未经授权,任何媒体和个人不得全部 或部分转载。

探秘巴哈马海下蓝洞:或提供地外生命线索(图)(2)

资深潜水家布赖恩 · 考库克从“锯木厂水洞”里的沉积物中拿起一个有3000多年历史的菱斑鳄头骨。目前在巴哈马群岛已经见不到这种动物了。接近无氧状态的蓝洞可以把骨骸完整保存下来。

“星门”由一个约100米深的中央井穴和向南北延伸的通道组成。考库克已经从中央井穴沿“北走廊”探索了大约400米的长度,接近北面的另一个蓝洞,而他在“南走廊”中则前进得更深。人们认为巴哈马群岛有上千座蓝洞,其中不到20%有人探测过,据考库克估计,这些蓝洞中的四分之三带有人们前所未见的走廊。巴哈马群岛蓝洞探险的黄金时代还在前方。

“南走廊”入口处装点着壮观的方解石构造或洞穴堆积物,包括石帷幕(薄如帘幕般的构造)、石吸管(光滑如吸管的圆柱形堆积物)以及更常见的钟乳石和石笋。冰川期时海平面急剧下降,洞内干涸,便逐渐形成这些堆积物。对迈阿密大学地质学和地球物理学教授彼得· 斯沃特来说,洞穴堆积物是无价之宝,在其逐年累积(增长速度极为缓慢,每千年1至5厘米)的过程中记录下气候的变迁。通过对堆积物进行详细研究,斯沃特、布罗德和迈阿密大学气候模拟专家埃米· 克莱门特可以获得有关历史上气候剧变的宝贵信息,其中包括数千年前把非洲撒哈拉沙漠的尘土吹到大西洋彼岸来的历时长久的风暴,这场风暴导致石笋中铁含量增加,并且在洞壁沉积物中留下清晰可见的红色带状构造。从洞穴堆积物中获取的信息将有助于解释当今世界急剧变暖以及随之带来的海平面上升问题。“我们对自然气候运作机制了解越多,”斯沃特说,“就越有助于理解我们自身影响力的种类和程度。”

在考库克的示意下,我把安全绳盘拴在“南走廊”入口处的绳索上,跟随他进入隧道。在灯光的照耀下,走廊内的几何构造令人叹为观止。上方高耸着三角形的穹顶,脚下是浓黑的一片。这穹窿状的隧道不像天然形成,倒更像是人为设计,让人颇感惊悚。我不禁想起迈锡尼古城的外墙和胡夫金字塔的走廊。我用手掌捂住潜水灯,浮在水中看着考库克的灯光平缓前移,陡峭的洞壁逐渐进入视野。在此之前我曾料想,在这样诡谲的环境中多少会感到焦虑,然而尽管这里极富超现实主义色彩,它的静谧幽暗却让人内心极度安宁。片刻之内,我彻底放松自己,减缓呼吸,把灯光投向上方,穿过向上漂浮的气泡丛。

沿着“南走廊”横向前行了60米后,考库克用塑料管帮麦克雷蒂装了一管水,用做样本。他指着一条拖着闪亮的半透明尾巴的鱼,鱼尾如烛火般闪烁着微光——这是条岩穴盲须鳚,长约12厘米。与这深暗境地中的大多数生物一样,这种鱼没有视觉。随后考库克又示意我看一只巴布里亚虾,这是一种浅红色的甲壳纲动物,体长5厘米,长着细长的弯弓状触须,以便在黑暗的环境中感知猎物的踪迹。几分钟后,考库克停下来用头灯照向指尖——这一信号的意思是发现了极微小的生物。是一只种虾,只有芝麻粒那么大,透明的蚌蛤状外壳包裹着闪闪发光的粉色内脏,球状身体上方长着一对触角,如精灵翅膀般扇动,推动它在水中前进。

考库克具有一种杰出的能力,就是能够发现多数潜水者(包括受过训练的科学家)从未见过的东西。在他长达21年的蓝洞潜水生涯中,已发现不下十几个新物种,其中四种被科学家以他的名字命名。近几十年来,科学家们在这里以及世界上其他水下洞穴中发现了大量之前无人知晓的生物种类:300多个物种、75个属、9个科、3个目以及一个纲——1981年发现于巴哈马群岛的桨足纲。

适应洞穴生活的多数物种都是甲壳动物,而且有许多,比如桨足纲,堪称“活化石”——与化石中物种极为相似的活物种。桨足纲动物出现于3亿年前,为科学家研究石炭纪(恐龙出现前数千万年)生命提供了千载难逢的机会。这种动物身体纤细呈节状,长度不足5厘米,通常无色且不具视觉,但它们却处于栖居地食物链的顶端,利用中空的毒牙杀死虾和其他甲壳动物。

我们逐渐深入“南走廊”,耳边能听见的声音只有调压器有节奏的嘶嘶声和呼出气泡的咕咕声。考库克时不时用灯光在墙壁上画大圈,这一信号是在问我:“一切顺利吧?”我报以肯定的回答。我与考库克相识还不到两个月,但我的性命却维系在他的判断上,而从某种程度上来说,他也要靠我保命。

进行洞穴潜水时,备份至关重要。一个潜水灯坏了,还有三个备用的。我们的气体供给(在这里用的是氮氧混合气)有两套备份的气罐和调压器。只要我们严守“三等分”的原则(全部气体的三分之一入洞,三分之一出洞,还有三分之一作为紧急情况的备用),就能有足够的气体回到地面,即便是在某个气罐或调压器失灵的情况下。前提是不能把引导线弄丢。在迷宫般的通道中,丢失引导线将产生致命后果。在训练过程中,考库克让我闭上眼睛转圈,然后把我拉到远离引导线的地方,让我找不到方向。我在黑暗中摸索着,利用安全绳盘进行放射状搜寻,花了12分钟才找到引导线。考库克的一名学生在训练中因为极度恐惧,用手沿洞顶疯狂抓挠寻找引导线,导致双手出血。而考库克成功潜入洞穴约3000次,从未受过重伤。鉴于风险极高,布罗德小组成员的欢快情绪与以下事实形成鲜明对比:这些潜水者已共计参加数十次水下洞穴尸体搜寻行动。

进入“南走廊”大约150 米后,主引导绳已经用完。这里隧道变窄,陡然下降到70 米以下的深度。考库克以前曾把线路延展到再往前600 米的地方,但按照我的经验水平,这里已经是他允许我所走的极限了。我们检查了一下气罐——第一个三分之一已快用完,于是打道回府。

到达“南走廊”与“星门”中央井穴的接口处时,考库克掩住灯光,停止步伐。井穴中洒下微弱的绿色日光,其强度恰好可以投出隧道口墙壁的剪影。我让四肢自由漂浮,身体随着呼吸轻微起伏。时光似乎在这一刻停滞。我想一直漂在这里,没有重量,彻底放松,悬浮在一片虚无之中,所有思绪都从脑中排出。

上升到18米的深度时,我们停留在洞口正下方的一处陡峭岩架,岩架中央有一个填满淤泥的狭长沟槽。考库克之前就发现了这个具有藏宝潜力的地点,现在,他把手伸进淤泥。他在里面缓慢地来回摸索,然后突然之间变戏法似地取出一根色如红木的骨头——是一条人类股骨,随后又取出两块较小的骨头。然后他把手臂插入泥土深处,搅拌着,挖出一具半球状的人类头骨。这具黄色的头骨虽然没有下颌,但两侧臼齿俱全,还有一颗门牙。头骨的前额严重倾斜,这一特点表明死者可能是当地卢卡亚人。卢卡亚部族于公元6世纪至15世纪兴盛于巴哈马群岛,为使额骨倾斜,卢卡亚人在孩子小时候就为他们在额头绑上木板。有些考古学家认为这种做法是为了增强头骨在战争中的抗击打能力,其他人认为这种做法纯粹是为了美观。

考库克把头骨递给我。淤泥和碎叶填满了眼窝和鼻孔。我看着那眉骨、眼窝和颧骨,试图想象此人生前的模样。根据头骨的宽度和硬度,我判断这是一名男性。他是名战士吗?或是个巫师?我把这宝贵的物品还给考库克,他把头骨重新埋入泥土,以便日后研究。

1991年,罗布· 帕尔默(为“星门”命名的洞穴潜水先驱)及其小组成员在安德罗斯岛上一个叫做“禁猎区”的蓝洞中发现并挖掘出17具卢卡亚人遗骨:11名成年男性、5名成年女性及一名儿童。在2009年的探险行动中,巴哈马国家博物馆的考古学家和洞穴潜水家迈克尔· 佩特曼又找到两具卢卡亚人遗骨。他将对这些遗骨(包括考库克与我一同潜水时发现的骨头)进行碳元素测定,找寻有关他们年龄、性别、身材、饮食和生活压力的信息,并弄清他们的死因。

“我们所知卢卡亚人的一个特点是,他们个个是潜水好手。”佩特曼告诉我,“西班牙人曾雇佣他们为自己采珍珠。而且我们已经在一些头骨上找到深海潜水的证据——由于长时间水下作业,压力作用促进了耳朵周围骨骼的增长。”相对于针对蓝洞的浩瀚科研工作而言,佩特曼的研究只算是个起步。萦绕在他脑中的首要问题是:卢卡亚人为何命丧蓝洞?他猜测这些水下洞穴曾是墓地,但在一个干洞中发现的一具遭捆绑的卢卡亚人尸体暗示着更加暴力的行为。他们是否遭人谋杀?抑或是仇杀、战争或宗教仪式的牺牲品?

巴哈马国家博物馆项目协调员南希· 阿尔伯里对蓝洞的兴趣点主要集中在其中的动物遗骸上,包括保存完好的鳄鱼、乌龟、蝙蝠、猫头鹰、甲虫和其他在卢卡亚人之前繁盛于巴哈马群岛的物种的化石。“在一部分蓝洞中,”阿尔伯里说,“我们发现了完整的骨架和保存在数千年前的龟壳上的软组织。叶片还保有原先的结构和颜色,昆虫的翅膀还闪着蓝绿色的荧光。”探险队中的古生物学家戴夫· 斯特德曼解释说,蓝洞中受到庇护的无氧环境极其适宜有机物的保存,要是没有蓝洞,巴哈马群岛数千年前的动物化石就不会存在。

新浪环球地理独家稿件声明:该作品(文字、图片、图表及音视频)为《华夏地理》杂志特供新浪使用,未经授权,任何媒体和个人不得全部 或部分转载。

科学家揭开全球变暖南极海冰反增之谜(图)

新浪环球地理讯 北京时间8月18日消息,据美国国家地理网站报道,最新一项研究称,气象学家成功破解了南极海冰面积在全球气候变暖的大背景下仍呈增加之势的谜团,不过这一趋势可能很快会被逆转,南极海冰的融化速度不久将加快。

海冰增多缘于自然进程

据领导实施这项研究的美国佐治亚理工学院科学家刘纪平(音译)介绍,卫星数据显示,过去30年,北极海冰面积不断减少,而南极海冰面积却神秘地增加了。他说:“我们已经看到了这种矛盾,但却不知道原因——最新研究揭开了这一谜底。”最新分析基于从1950年至2009年的气候模型以及海面温度和降水量。

结果表明,在20世纪,海洋温度升高促使南极上空的高层大气降水量增多,降水以雪的方式落在地面。雪量增多使得海洋最上面的几层含盐度更低,密度相应地下降。这几层变得更为稳定,避免因密度产生变化的温暖的深海洋流上升,进而融化海冰。

刘纪平指出,卫星数据显示,20世纪南极海冰增多可能主要缘于自然进程,但到了21世纪,就不是这么回事了,科学家估计人类活动引起的全球气候变暖支配着南极的气候,诱发海冰快速融化。最新研究称,随着不断增加的温室气体继续使南极周围的海洋升温,更多的南极降水将以雨的形式出现,快速融化雪和冰。

研究结果刊登在最新一期的美国《国家科学院院刊》杂志上。该研究称,冰融化的越多,阳光被吸收进海洋的数量越多,而不是通过海洋反射进入大气层。结果,海洋温度进一步上升,同时融化更多的海冰。根据科学家的预测,从自然变化到因温室气体升温的过渡不久将开始上演。

南北两极生态系统不同

刘纪平说:“我无法预测准确的年份,但肯定是在这个世纪。”他表示,从生物学角度讲,南极周围海洋是世界上最富饶的水域,海冰减少可能会对“南极海洋生态系统产生重大影响。”例如,南极许多物种依赖海冰捕猎和生存。环保主义者表示,南极企鹅就是遭受海冰减少威胁最大的动物之一,如果气候变暖趋势持续下去,许多企鹅将从地球上消失。

刘纪平指出,海冰减少还会对洋流在世界的活动产生影响:南极附近海洋包括地球上温度最低、密度最大的水,它们是海洋“全球传送带”(为四分之三海洋生物提供营养物的循环模式)的“支配驱动力”之一。美国国家冰雪资料中心科学家瓦尔特-梅尔(Walt Meier)表示,最新研究结果并不令人吃惊,因为它们与之前的预测结果相符合,即南极海冰在加速消失。

梅尔说:“这是常识——它是得到物理学原理验证的模型研究。”梅尔称,最新研究报告还有助于消除一种常见误解:北极海冰减少和南极海冰增加会趋于平衡,所以总体讲不会对地球产生影响。事实并非如此,因为南北两极的生态系统截然不同。

南极臭氧层空洞影响

据梅尔介绍,北极海冰形成需要多年时间,贯穿几个季度,而南极海冰每年都会形成和融化,更多受到大风、海洋环流而非空气温度的支配。他说,这并不是说温度升高导致的融化现象(如北极地区的海冰变化)不会在南极发生,只是这一过程用时更长。美国国家大气研究中心高级科学家凯文-特伦波斯(Kevin Trenberth)称,最新研究还有一处重大遗漏:臭氧层黑洞的影响。

科学家称,每逢夏季,臭氧层空洞产生的明亮云团起到了抵挡全球气候变暖的“盾牌”的作用。最新研究表明,随着破坏臭氧层的化学物质含氯氟烃逐步停止使用,南极上空的臭氧层空洞可能会最终消失。在反射阳光的云团消散以后,南半球温度上升可能快于模型当前预测的速度。

特伦波斯在电子邮件中写道,这个臭氧层空洞是“南极洲没有像世界其他地方那样升温的原因。正如一些电脑模型显示的情况,臭氧层黑洞将来如何复原,很大程度上取决于事态发展,最新论文并没有涉及这些方面。”刘纪平也认为南极臭氧层空洞对海冰变化起着一定的作用,但他说这不是主要原因:“我尚不能确定臭氧枯竭是否真的在南极海冰变化方面起着重要作用。” (孝文)

美洲现新种红须猴:1个家庭每年生1个宝宝(图)

新浪环球地理讯 北京时间8月16日消息,据美国国家地理网站报道,科学家8月12日表示,他们在哥伦比亚境内的亚马逊雨林地区,发现了一个长着浓密红须的新猴种。实际上,科学家早在20世纪60年代就发现了红须伶猴(学名Callicebus caquetensis),但是,由于哥伦比亚南部卡奎塔省(Caquetá Province)政治局势动荡不安,他们无法靠近那里进行深入研究,这种局面直至2008年才得以改变,一个探险队最终确认红须伶猴是新猴种。

1.卡奎塔红须伶猴

据探险队领队、哥伦比亚国立大学灵长目动物学家托马斯-迪夫勒(Thomas Defler)介绍,卡奎塔红须伶猴如猫般大小,由于终生都在寻找交配伙伴,这种灵长目动物“令人十分感兴趣”,因为这在猴类当中是个不同寻常的特征。它们常常成双成对坐在树枝上,尾巴纠缠在一起。

迪夫勒指出,一对雌雄卡奎塔红须伶猴每年生一个宝宝,父亲承担起照顾幼猴的大部分工作,至于为何由雄性承担这项工作,原因尚不得而知,但可能存在进化优势。此次探险之旅由国际灵长类动物保护行动基金和保护国际基金会哥伦比亚分部共同资助,科学家将在最新一期的《灵长类动物保护》(Primate Conservation)杂志上详细描述他们的研究成果。

2.栖息地遭到破坏

迪夫勒表示,由于哥伦比亚乡村地区养殖业的不断发展,使得亚马逊雨林栖息地变得支离破碎,新发现的卡奎塔红须伶猴常常被迫在地面生活,结果,这使得它们更易于遭受虎猫、猛禽等掠食者的威胁。据迪夫勒介绍,卡奎塔红须伶猴的数量估计不足250只,这意味着国际自然保护联盟(IUCN)可能会将这种猴种列为极度濒危物种。不过,幸运的是,卡奎塔红须伶猴看上去能忍受在次生林生活的艰辛。次生林是指因农业或商业开发砍伐后重新生长起来的树林。

3.红须亮眼

卡奎塔红须伶猴通常四只为一群,生活在哥伦比亚卡奎塔省河流沿岸。迪夫勒指出,与其他以水果为食的动物一样,卡奎塔红须伶猴在将植物种子分散至整个雨林地区起着至关重要的作用。

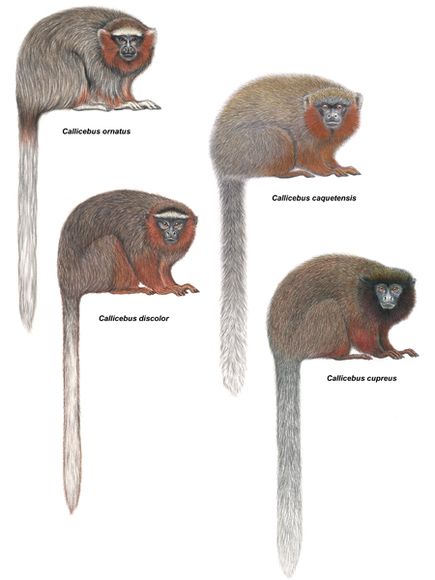

4.伶猴属

卡奎塔红须伶猴(图像右上方)与其亲属(左上方和底部)相比,具有不同的体色和斑纹,如卡奎塔红须伶猴的前额没有白块,而尾巴有灰色斑纹。迪夫勒指出,这种差异可能有助于猴类辨别“自家人”,同时也有助于人类发现新物种。在2008年的探险中,迪夫勒及其团队还依赖于猴的叫声追踪新猴种——卡奎塔红须伶猴拥有动物世界最复杂的表明领地的叫声之一。(孝文)