中国新闻

恐龙或逃过6500万年前劫难 科学称存在于外星

据国外媒体报道,一项新发表在美国化学学会期刊上的研究揭示了关于外星人进化的古怪展望,它们并不是生存于地球上,而是一种被称为“外星恐龙”的智慧生物。根据生命“胚种说”理论,数千万年前生活在地球上的恐龙或许也存在于其他星球上,而它们并没有受到小行星的撞击而灭亡,或者在全球性的火山喷发中消失。同时,著名的天体物理学家尼尔·德葛拉斯·泰森(Neil DeGrasse Tyson)在其新书《空间编年史》中详细揭露了小行星与恐龙之间的奥秘。

生命“胚种说”意味着“智慧恐龙”可能出现在其他星球上

泰森通过对天体环境以及宇宙生命演化形式的研究认为处于另外一颗行星上的恐龙生物并没有在类似6500万年前的小行星撞击地球事件中灭亡,这听起来有些像终极科幻小说中的情节。也许它们仍然可以活到今天,并已经处于先进的进化状态,发展出它们的空间计划,以及拥有可缓解小行星撞击事件再次发生的先进技术和策略。不过,如果这一切发生了,可能对哺乳动物而言不是个好消息,这也意味着后者将不会有立足之地,刚刚进化出来的人类将与恐龙共处一片蓝天下。

根据现有生化研究,所有的糖类、氨基酸、DNA以及RNA都存在两种旋转方向,即左旋和右旋之分,可将其称为“手性”,在化学结构上,存在镜像对称但又不完全重合的分子称为手性分子。对生命而言,手性分子代表着一种特征,除了几个特殊的细菌外,地球上所有的生命体几乎都具有左旋的氨基酸,而右旋的生物分子对地球生命而言是个极大的对立面,因此地球上并不存在以右旋氨基酸为基础的生命形式。

一种理论认为地球上的生命之所以会大量出现,是因为一种被称为“胚种说”的神秘机制在其中发挥着作用。承载生命的宇宙物质“四处流窜”在宇宙空间中,比如彗星或者一些冰封的小行星,它们是生命的保护壳,直到遇到适合的行星环境后将其携带的“生命种子”播撒到这颗行星上,并演化出生命形式。如果地球上的生命的确是通过激活宇宙中广泛存在的“生命种子”,那么在另一个适宜环境的星球上也将有相同类型的生命进化方式。

这就是说,在“胚种说”的框架下,要么另外一颗行星上也生存着与我们一样的由左旋氨基酸构成的生物,要么是基于右旋生物分子的生命。根据研究人员推测:这种生命形式就可以用来解释“智慧恐龙”的出现,如果恐龙没有在小行星撞击事件中灭绝,而诸如人类这样的哺乳动物则很难有一个较好的生态立足点。

而有些研究人员认为从我们星球上所发现的化石记录显示,存在着错综复杂的演化过程,生命在地球上出现的轨迹并不是呈“线性”式连续发展,恐龙的出现并不是一个必然事件。地球上的生命存在历史很大程度上受到偶然性因素的极大影响。换句话说,没有理由认为恐龙是生命进化的必然结果,只能说地球上发生的偶然因素才使得恐龙这种生物的诞生,它们并不是代表生命存在的唯一例子,演化出生命的星球不一定要经历“恐龙阶段”,可以自由地、随机地进入下一步进化阶段。

神奇的太阳能脊椎生物 斑点钝口螈进行光合作用

蝾螈是太阳能脊椎动物

据国外媒体报道,蝾螈是“太阳能脊椎动物”?科学家首次发现在蝾螈体内存在着光合作用生物体。

科学家长期以来认为仅有植物、藻类、细菌和部分无脊椎动物能够利用光合作用,它们能够直接将太阳光转变为能量。但是目前他们首次发现一种光合作用脊椎动物,这种神秘生物正是普通的斑点钝口螈(学名为:Ambystoma maculatum)。有趣的是,对于研究人员而言斑点钝口螈并不是一支新物种,并且人们长期以来都知道该生物的胚胎与光合作用藻类存在着共生关系,然而之前科学家仅认为这种共生关系存在于身体之外,蝾螈与藻类分别交换能量。

原来之前研究人员并未细致深入分析,达尔豪斯大学科学家赖安-克奈伊(Ryan Kerney)在研究一批斑点钝口螈胚胎时发现这与之前的观点存在着差距,并认为一种亮绿色物质源自细胞内部。

这种亮绿色指示了叶绿素的存在,它是一种吸收光线可能进行光合作用的绿色素。克奈伊说:“在实验中我对即将孵化的斑点钝口螈胚胎进行长时间曝光呈现荧光图像,通过使用透射电子显微镜法,我证实了自己的观点,藻类的确共生存在于这种蝾螈的细胞中。”

事实上,自然界生物共生关系经常存在于可生成细胞能量的线粒体、细胞器,因此很可能线粒体直接收获氧气和碳水化合物,这是藻类进行光合作用的副产物。

这项发现之所以令人惊奇是由于所有脊椎动物都拥有适应性免疫系统,能够自然摧毁它们细胞中的异质生物物质,然而斑点钝口螈细胞中的藻类如何避开这种防御性仍是一个未知谜团。

更具有吸引力的是,克奈伊同时发现成年雌性斑点钝口螈的输卵管中也存在着藻类,在这里胚胎体形成于它们的液囊中。这意味着很可能共生藻类是在繁殖期从母体遗传给后代。

美国加利福尼亚州大学伯克利分校的大卫-沃克(David Wake)称,我想知道是否藻类能够进入胚芽细胞,但这是一项真实的挑战,之前观点认为脊椎动物细胞能够处理异质生物物质。

虽然这是首次发现脊椎动物与光合作用微生物存在共生关系,但这项发现将开辟新的研究视野,让科学家未来探索是否其他动物也存在着类似的特征。

发育生物学家丹尼尔-巴克霍尔兹(Daniel Buchholz)说:“我认为如果人们开始关注‘太阳能脊椎动物’,很可能未来获得更多的实例物种!”(悠悠/编译)

相关阅读

麦田举报《萌芽》违规为韩寒补试 当事人不回应

记者刘功虎

知名网友麦田3日发布微博称,“(鉴于)韩寒事件的关键点(萌芽新概念大赛《杯中窥人》等等)事关高考,已不再是文艺批评范畴……我会快速准备资料,以公民身份直接向国家权力机关举报。”继当日麦田在网上公布举报信初稿征求网友意见后,昨日他又详细透露了自己的举报流程:本周内完成对萌芽举报信并上网征求联署签名;用2周时间进行联署;21日左右向监察部、教育部纪委和上海市委宣传部正式举报。

麦田所指出的“韩寒事件关键点”,是指1999年3月28日,时为上海松江二中高一学生的韩寒,通过《萌芽》杂志为他一个人安排的复赛补赛,获得了首届新概念作文大赛一等奖。

麦田等人通过分析考证发现,考试过程存在两个重大疑点:一是那一届大赛有3位考生未准时参加复试而被取消了考试资格,唯有韩寒虽未准时参加,却不仅没有被取消考试资格,相反还为他特别举行了一场“专场”考试;二是其他考生考试时都是在公证人员监督下进行,而韩寒考试时,现场没有任何公证人员,也没有评委,只有《萌芽》的两位工作人员。

新概念作文大赛最大的吸引力在于赛事主办方联络了北京大学、南京大学、复旦大学等7所全国著名高校,一等奖得主仅凭一篇作文就可以免试进入这几所大学深造。韩寒后来虽然没有上大学,但是因为他的违规获奖,挤占了其他同学名额,客观上造成了不公平。而且根据网友初步调查分析,新概念作文大赛中可能存在学生大面积违规获奖、相关人员利益输送的问题。

麦田还表示,举报活动如产生费用,他将一个人全部承担,不接受任何捐款。

目前韩寒一方,包括《萌芽》有关当事人李其纲、赵长天等人都三缄其口,根本不接受质疑一方的采访,韩寒本人对于人们关键节点的质疑更是“装聋作哑”不回应。

而方舟子对麦田的努力不抱乐观态度,他表示:“时隔多年,牵涉到作协的杂志和有头有脸的人物,权力部门未必愿意进行调查,愿意调查也未必能保证公正。”

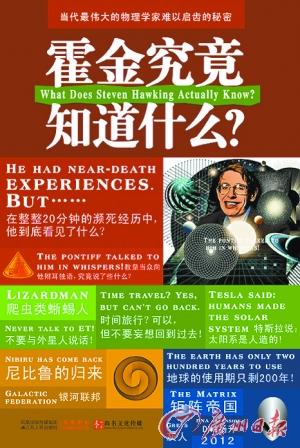

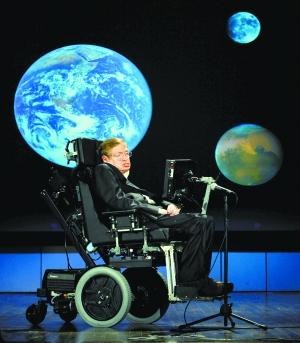

霍金屡发惊人言论可能由于濒死体验:坚信外星人存在

霍金究竟知道什么?李春燕江苏人民出版社2012年1月

《霍金究竟知道什么?》出版,解读当代物理大师惊人之论背后的玄机:

今年是英国著名物理学家霍金70大寿之年,他因屡次发表惊世言论频频成为媒体与大众关注的焦点,他的惊人之论,是肺腑之言,还是哗众取宠?是一直认同还是有感而发?各种猜测纷至沓来,真相却并未大白。日前,一本解读当代物理学大师惊人理论玄机的新书《霍金究竟知道什么?》由江苏人民出版社推出,引起不少读者的关注和热议。

记者吴波

霍金的惊人言论

2010年4月25日,在轮椅上坐了40年,被誉为“宇宙之王”的物理学家史蒂芬·霍金突然说出了一句完全颠覆自己过往观念的惊人之语:外星生命几乎可以确定存在,但人类最好不要主动和它们打招呼。

当月月底,霍金又说:人类终可实现时间旅行,但千万不要回到过去,否则会扰乱时间的结构,后果不堪设想。

科学家发现银河系秘密 或存在百亿个"宜居星球"

艺术家绘制的超级地球上的景色

据国外媒体报道,在一项最新的调查研究中,科学家探索了红矮星周围的常见类型的行星,而红矮星被认为是宇宙中大多数恒星的真实面目。根据统计,大约有40%的红矮星周围存在位于可居住带上的行星,这意味着那儿有合适的温度,使得水呈现液态。但是,目前还没有办法了解到这些潜在的水世界中有多少是岩质行星,如果是气态行星就另当别论了,而岩质行星可谓是真正适合居住的世界。

艺术家绘制的超级地球上的景色

在银河系中,最常见的恒星类型便是红矮星,属于M型主序星。它的表面环境与太阳这样的G型主序星不同,温度显得更低,体积也更小一些,由于其内部的氢核聚变不太剧烈,因而其寿命比我们的太阳更长。天文学家通过对红矮星周围行星进行抽样调查后,得出了一个令人惊叹的结论:在银河系中1600亿颗红矮星中,大约有40%的样本周围存在与地球在大小上相近的行星(注:不是类地行星),并且这些行星处于与红矮星距离合适的轨道上。这项调查发现认为这些数量庞大的行星上已经具备了液态水存在的温度环境,这一条件是生命出现所必备的。

科学家小组通过陆基天文台对太阳系之外的行星世界进行探索时提到,如果这像发现被进一步证明是正确的,这就意味着银河系中大约有数百亿颗行星处于可居住带上,是个名副其实的“宜居星系”。这项研究同时也是对隶属于美国国家航空航天局的开普勒系外行星空间望远镜任务的有力补充,该望远镜主要任务就是发现类太阳恒星周围的行星世界。银河系中大约有80%的恒星属于红矮星,平均而言,这些红矮星比我们的太阳小三分之一、表面温度只有4000华氏度,显得更“冷”一些。

据位于加州山景城(Mountain View)的美国国家航空航天局埃姆斯研究中心科学家威廉博鲁茨基(William Borucki)介绍:“我对欧洲科学家小组的发现并不感到吃惊,他们使用了位于智利的La Silla天文台高精度视向速度行星搜索仪(HARPS)分光摄谱仪以寻找太阳系之外的行星,不过要想在红矮星周围进一步确认岩质世界的存在还需要一些技术整合。威廉博鲁茨基同时也是开普勒空间望远镜研究小组的首席科学家。

高精度视向速度行星搜索仪的研究团队通过测量遥远恒星光线中轻微的变化来发现系外行星的存在,由于行星对恒星产生的反作用,使得恒星会出现相对移动,在地球上就可以观测到在视向速度上的变化,并通过多普勒效应和恒星光谱来计算,但对系外行星的密度测量还显得较为困难。对于开普勒空间望远镜研究团队而言,该望远镜则是探测系外行星凌日现象还发现它的存在,并测量该行星的大气成分。

但是,如果我们把这两个系外行星发现法整合起来,就可以得知其大小和体积,这样就能算出密度了,进而就能得知它们是否是岩质行星。博鲁茨基认为这个想法仅仅是理论上而言,实际观测中甚至察觉不到那些岩质行星的质量,更不用说体积了,因此这个想法有些夸大。欧洲的科学家小组在过去所发现的系外行星中也包含了巨型气态行星,比如像土星、木星等,但该类型的行星在红矮星周围存在还是比较罕见的,而更常见的是“超级地球”,一种直径是地球数倍的行星。

高精度视向速度行星搜索仪的研究人员、法国格勒诺布尔(Grenoble)宇宙科学天文台天文学家泽维尔·邦菲斯(Xavier Bonfils)介绍:由于银河系中相当数量的恒星为红矮星,因此也不可避免地研究这些恒星周围行星形成的机制,或者评估我们银河系“可居住”的潜力。邦菲斯和他的同事希望可以通过一个新的摄谱仪来完善观测技术,旨在针对红矮星在红外波段上谱线进行研究。

当一颗潜在“可居住”行星通过其公转恒星表面时,科学家可以探测穿过行星大气的光来分析大气成分。并使用了新一代的空间望远镜,其中包括隶属于美国国家航空航天局的詹姆斯韦伯太空望远镜,它主要被用于探索系外行星大气中是否存在氧气、二氧化碳、水分和其他分子,这些探测对寻找地球以外的生命而言是至关重要的。(Everett/编译)

相关阅读

科学家发现火星液态水新证据 探测器支架现水滴

火星存在液态水

科学网(kexue.com)讯 火星一直是人类探索宇宙中的一个重要环节,而这个与地球结构最为类似的星球是否存在液态水一直是人们关注的焦点。天文学家经常表示,火星肯定含有液态水,不过可能被冰冻或者隐藏在地下。

日前美天文学家表示他们已经确定火星含有水,并找到了直接证据,美国火星探测器凤凰号已经观测到火星表面存在液态盐水。根据介绍,凤凰号登陆器在火星北极点登录时,登陆器的支架上曾出现微小的液滴,而这也被证实为液体。

不过虽然有水滴被发现,但相关科学家表示目前凤凰号不能分析这些水滴,从外形来看它们很想盐水的水滴,这里的土壤成分也同火星其它地方相同,这就证明火星表面存在盐水。不过也有科学家认为,这可能是因为凤凰号在下落过程中产生热量,自身形成的液体。

早在去年,科学家就曾发现火星存水的证据,并在山脉中发现被水冲刷的痕迹。于此同时也发现了干冰,这次发现进一步证实了火星含水的证据。

科学家们同时也指出,这样的暗色条纹也并不一定意味着水流已经暴露出地面,也有可能水流仍然埋在地表之下,但是它们影响了地表,使之看起来呈现暗色。水中的盐分降低了水的凝结温度。这就意味着在火星中纬度地区。尽管火星温度很低,但是季节性的咸水是可以以液态形式存在的。火星上的小洼地发现含有丰富的矿物质,相比于火星上那些古老的岩石,这些矿物质显得更年轻。这表明在火星相对较近的历史时期曾经有水,有生命存在。

美国行星科学研究所的资深科学家、该研究报告的主要作者凯瑟琳说:“我们在火星夜迷宫区域发现了多种矿物质,它们好像由水冲刷形成。我们发现了一种被称为铁镁蒙脱石的粘土,它们比夜迷宫上那些古老的岩石年轻得多,这表明相对火星其它地方,这些洼地曾经存在不同的水环境。” 据说,像迷宫一样的夜迷宫地形是由火星外壳拉伸和碎裂形成的。

(科学网kexue.com 卡鲁)

相关阅读

声明:科学网(kexue.com)独家稿件,版权所有,转载请注明出处

恐怖黑洞"饥肠辘辘" 一口轻易吞食两盘食物(图)

黑洞为何能快速成长一直是个未解之谜

据国外媒体报道,宇宙存在一种被称为“黑洞”的神奇天体,其中一些黑洞甚至可以增加自己的质量达到数十亿倍的太阳质量,所采用的方式为通过吸积盘不断地将各种物质注入到自己的体内。几乎每一个星系中央都存在着超大质量的黑洞。根据位于英国伦敦的莱斯特大学研究人员安德鲁金(Andrew King)介绍:目前我们对黑洞的增长情况研究发现,黑洞在宇宙大爆炸后便设法增加自己的质量,而且非常迅速。

当我们的宇宙只有十亿岁左右时,便出现了超大质量的黑洞,自大爆炸发生后的十亿年,远小于宇宙当前年龄的十分之一。据科学家此前推测,黑洞可能仅仅靠不断吸积星际气体而增加,但在简单的黑洞模型中,黑洞周围设置了盘状分布的气体,并呈螺旋状坠入黑洞中,而这个过程对黑洞的成长而言实在是太慢了,面对黑洞无限般“敞开的鱼肚”,这样的“食物”供给方式远远不够,如果要在这样的过程中诞生一个超大质量的黑洞,那么所花的时间将超过宇宙现在的年龄。

对此,莱斯特大学研究人员克里斯·尼克松(Chris Nixon)认为我们需要一个更快的机制。进一步的研究发现在被吸积的星际气体坠入到黑洞的过程中是一个可能的突破口,因此研究人员想知道如果这些气体来自于不同的方向会出现什么样的结果。克里斯·尼克松与安德鲁金,以及他们的同事丹尼尔普莱斯(Daniel Price)模拟了一个具有两个吸积气体盘的超大质量黑洞,但气体盘以不同的角度围绕着黑洞旋转。当两个气体盘满足模拟条件时,研究人员发现气体粒子之间发生碰撞,并且相互间损失了角动量。

这就如同在“死亡之墙”(一种飞车旋转走壁表演)内表演旋转的两辆摩托车,如果两者发生相撞,他们就会失去离心力的支持而跌落。同理,这样的情景如果发生于黑洞周围的气体旋转盘上,如果相互间碰撞导致了角动量的损失,那么气体粒子就会直接坠入黑洞中。研究人员通过进一步的量化计算,模拟出存在这样机制的黑洞成长速度比没有这样机制的黑洞快了1000倍。

然而,这是否证实了在早期宇宙中星系中超大质量黑洞的成长依靠于气体的流动,安德鲁金认为这仍然是一个尚未解决的问题,但这是一个被看好的研究,似乎将本应该有规律的过程假设成无序的状态,更容易得到问题的答案。(Everett/编译)

相关阅读

详解婴儿恒星诞生之谜 不可思议的宇宙中"胎盘"

据国外媒体报道,宇宙一团巨大的气体云在自身引力的作用下发生了坍缩,这时候年轻的恒星就会在此诞生,随即行星的形成过程也会开始演化了。但是这并不是所有气体云的形成过程都如此按部就班,天文学家已经发现了一种新的形“制造”机制,揭示了为什么有些“婴儿”恒星周围可能无法演化出行星,而另外一些恒星周围却充满了恒星。传统意义上认为一颗“婴儿”恒星在其演化过程中会在其周围出现原始行星盘,不断地聚拢气体等物质,通过漫长的吸积过程将气体和尘埃旋转聚集,并最终将这些原料“制造”出各种井然有序、形态迥异的外星世界。

宇宙中的“胎盘”

对于一个理想的行星系统而言,每个行星世界的轨道与主恒星之间存在着一定的间隔。然而,一个系外行星“狩猎”观测站发现太阳系外的行星世界存在各种奇特的情况,显然它们不遵守秩序。一组天文学家近日认为他们可能找到了这个谜团的答案,通过模拟行星系统的形成过程后,观察到那些不遵守秩序的系外行星如何在新的“制造”机制下扮演重要的角色,并将模拟结果与实际观测进行了比较。

据亚利桑那大学月球和行星实验室助理教授伊拉里亚帕斯库奇(Ilaria Pascucci)介绍:我们的研究结果显示行星在年轻恒星周围的轨道分布并不是非常流畅,相反会出现行星“荒漠”,即一颗行星都不存在,而有时候在特定位置还可出现“连环撞车”。相关的结果也发表在3月19日于德克萨斯州举行的月球和行星科学大会上。那么“行星荒漠”与“连环撞车事故”是如何形成的呢?在年轻的“婴儿”恒星诞生后,在其周围会出现旋转的气体云,随着时间的推移,这些气体云会逐渐形成扁平状,进而演化出类似盘状的行星盘,而行星就会在其中诞生。

然而,在这一切发生之前,引力牵引与“拔河”会在原始行星云与尘埃中上演。“婴儿”恒星却以原始行星盘上物质“为食”,逐渐增加自己的质量并产生强大的引力场而拉拢更多的物质。与此同时,“婴儿”恒星发出能量强大的辐射将原始行星盘推离,高效地将正在落入恒星的气体和尘埃滞留以一定的间隔,在某个时刻时,向外辐射的推动力与恒星引力之间达到了平衡点,这样便将“婴儿”恒星周围的区域清理干净了。这个理论很好的揭示了在形成期内所发生的事件。但是帕斯库奇助理教授的研究团队同时也指出“婴儿”恒星所产生的强大辐射也具有热效应,同样会作用于原始行星盘上。

英国莱斯特大学的研究人员理查德·亚历山大(Richard Alexander)认为:在非常靠近恒星的行星盘物质具有非常高的温度,在强大引力与辐射推动力的作用下,它依然会处于一个稳定的位置,而原始行星盘上的引力较弱的区域,被加热的气体就会逃逸到宇宙空间中。亚历山大同时也是本项研究的合著者。这个现象的天文学上被称为光致蒸发,也意味着“婴儿”恒星系统中的质量出现了损失。如果远离光致蒸发区域,恒星的能量辐射太弱而不足以加热物质,因此这个现象仅在距离“婴儿”恒星较近的的原始行星盘上发生。

帕斯库奇与亚历山大指出一颗类似于太阳级别的恒星,其光致蒸发区域位于一至两个天文单位(一个天文单位为地球到太阳的距离),这是一个非常有趣的结果。随着时间的推移,巨大质量的行星会在“婴儿”恒星周围形成,但这些行星仍然被植入原始行星盘上的物质。而新生的恒星可通过引力“制造”出一些原始行星盘上的物质,新产生的物质会“拖绑”行星盘上物质的旋转,减缓其轨道的动量。

这时候,当原始行星盘上的物质旋转速度逐渐下降后,便会失去它们的轨道而越来越靠近“婴儿”恒星并最终落入其中,行星迁移的过程也使得巨大质量的行星朝着光致蒸发的区域前进。因此,“婴儿”恒星周围的行星便会出现“连环撞车”,这种分布不均匀的现象已经在我们所发现的许多行星系统中存在。随着开普勒系外行星探测器探索任务的继续,位于类太阳恒星一个天文单位之内的巨型气态行星将变得更加不稳定。(Everett/编译)

相关阅读

加拿大发现新恐龙物种 小型食草龙犹如鹦鹉(图)

考古学家们介绍了新恐龙,它们的嘴与鹦鹉十分相似

科学网(kexue.com)讯 近日考古学家在加拿大有了新收获,全新的两角恐龙化石被发现。根据介绍,这是新发现的品种,名字还没有确定,考古学家认为,它们被并名为两角龙还并不适合,因为它们的角并不明显,而它们的形状与目前大家熟知的三角龙有些相似。

考古学家们介绍了新恐龙,它们的嘴与鹦鹉十分相似,大约生活在750万年到830万年前,不过也有争议存在,专家们对于它是恐龙还是鸟类曾做过辩论。

首席研究员克利夫兰自然博物馆的迈克尔-莱恩博士表示:“这是全新的发现,它填补的有角恐龙缺少的情况,此前我们只认为三角龙存在,而现在这样的观点需要改变了,这似乎填补了三角龙到普通恐龙之间进化的空白。”

电影侏罗纪公园中三角龙

迈克尔还说道:“虽然有记载有角恐龙起源于亚洲,不过我们分析,这样的新物种或许仅生存在北美,大约在830万年前,而他们的身高大概2米左右,体重还不到90公斤,在恐龙家族中很不起眼,未来我们还需要更深入的研究。”

(科学网kexue.com 乔尔)

相关阅读

声明:科学网(kexue.com)独家稿件,版权所有,转载请注明出处

南极发现罕见白色变种企鹅(图)

专家表示,这只十分罕见的颊带企鹅存在被称作isabellinism的基因色素紊乱现象

专家表示,这只十分罕见的颊带企鹅存在被称作isabellinism的基因色素紊乱现象新浪环球地理讯 北京时间1月19日消息,据美国国家地理网站报道,具有相同羽毛的鸟儿往往喜欢聚集在一起,但是一只非常罕见的“白色”变种企鹅并非如此,9日人们在南极洲的一个颊带企鹅群里发现它。

林德布劳德远征邮轮公司的博物学家大卫-斯蒂芬斯在他的博客上写道,这只在南设得兰群岛一座小岛边发现的“金发”企鹅,令前往南极旅行的《国家地理》杂志的游客们“倍感吃惊”。华盛顿大学西雅图分校的企鹅专家迪-波尔斯玛表示,尽管这只企鹅看起来像个白化变种,但事实上它显然存在基因色素紊乱isabellinism。这种情况导致鸟儿的深色羽毛“统一变浅”,使该动物变成灰黄色或者淡褐色。

尽管从学术上来说,“isabellinism”和“白变”分别代表着不同情况,但有时它们是可以相互替换的。白变这种突变会导致羽毛里不生成一点黑色素。白化病发生时,动物的整个身体都不会产生黑色素。波尔斯玛说:“很多种类的企鹅群存在少数具有这种颜色模式的个体。”例如,科学家已经在巴布亚企鹅群体中发现最多的isabellinism病例,这种企鹅遍及整个南极半岛。生活在南美海岸的麦哲伦企鹅似乎出现这种情况的概率最低。

在海洋里,企鹅的黑背是这种鸟儿的一种伪装,有助躲避天敌,并不被从它们上面游过的猎物发现,因此波尔斯玛猜测,isabellinism将会对这只南设得兰鸟儿的生存产生影响,只是目前还没有这方面的研究。斯蒂芬斯写道,登上“美国国家地理杂志探险家游轮”的“很多人都想知道这只与众不同的企鹅是否能够成功幸存下来”。但是从好的方面看,“虽然古怪的着色可能会令它更难捕到鱼”,但是“通常我们发现这种鸟儿会照常繁育后代”。(孝文)