中国新闻

美洲现新种红须猴:1个家庭每年生1个宝宝(图)

新浪环球地理讯 北京时间8月16日消息,据美国国家地理网站报道,科学家8月12日表示,他们在哥伦比亚境内的亚马逊雨林地区,发现了一个长着浓密红须的新猴种。实际上,科学家早在20世纪60年代就发现了红须伶猴(学名Callicebus caquetensis),但是,由于哥伦比亚南部卡奎塔省(Caquetá Province)政治局势动荡不安,他们无法靠近那里进行深入研究,这种局面直至2008年才得以改变,一个探险队最终确认红须伶猴是新猴种。

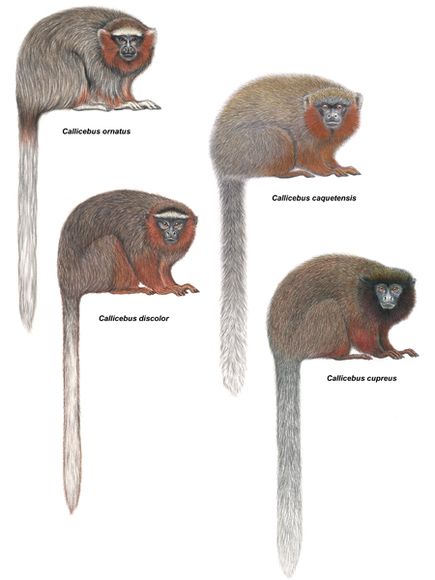

1.卡奎塔红须伶猴

据探险队领队、哥伦比亚国立大学灵长目动物学家托马斯-迪夫勒(Thomas Defler)介绍,卡奎塔红须伶猴如猫般大小,由于终生都在寻找交配伙伴,这种灵长目动物“令人十分感兴趣”,因为这在猴类当中是个不同寻常的特征。它们常常成双成对坐在树枝上,尾巴纠缠在一起。

迪夫勒指出,一对雌雄卡奎塔红须伶猴每年生一个宝宝,父亲承担起照顾幼猴的大部分工作,至于为何由雄性承担这项工作,原因尚不得而知,但可能存在进化优势。此次探险之旅由国际灵长类动物保护行动基金和保护国际基金会哥伦比亚分部共同资助,科学家将在最新一期的《灵长类动物保护》(Primate Conservation)杂志上详细描述他们的研究成果。

2.栖息地遭到破坏

迪夫勒表示,由于哥伦比亚乡村地区养殖业的不断发展,使得亚马逊雨林栖息地变得支离破碎,新发现的卡奎塔红须伶猴常常被迫在地面生活,结果,这使得它们更易于遭受虎猫、猛禽等掠食者的威胁。据迪夫勒介绍,卡奎塔红须伶猴的数量估计不足250只,这意味着国际自然保护联盟(IUCN)可能会将这种猴种列为极度濒危物种。不过,幸运的是,卡奎塔红须伶猴看上去能忍受在次生林生活的艰辛。次生林是指因农业或商业开发砍伐后重新生长起来的树林。

3.红须亮眼

卡奎塔红须伶猴通常四只为一群,生活在哥伦比亚卡奎塔省河流沿岸。迪夫勒指出,与其他以水果为食的动物一样,卡奎塔红须伶猴在将植物种子分散至整个雨林地区起着至关重要的作用。

4.伶猴属

卡奎塔红须伶猴(图像右上方)与其亲属(左上方和底部)相比,具有不同的体色和斑纹,如卡奎塔红须伶猴的前额没有白块,而尾巴有灰色斑纹。迪夫勒指出,这种差异可能有助于猴类辨别“自家人”,同时也有助于人类发现新物种。在2008年的探险中,迪夫勒及其团队还依赖于猴的叫声追踪新猴种——卡奎塔红须伶猴拥有动物世界最复杂的表明领地的叫声之一。(孝文)

非洲发现1亿年史前鳄鱼仅猫咪大小(图)(2)

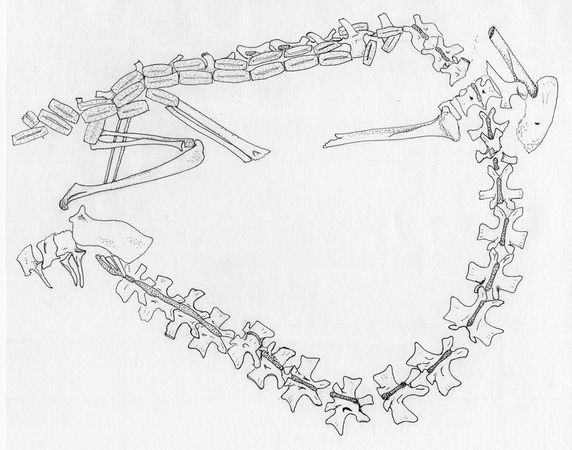

5.黑白骨骼结构

论文作者表示,Pakasuchus的柔韧脊骨(显示的是新发现的鳄鱼化石的脊骨和颅骨图案)更加有力地证明,恐龙时代的鳄鱼比我们以前认为的更加多种多样。澳大利亚昆士兰大学的古生物学家史蒂夫·萨里斯布里没参与Pakasuchus化石的研究工作,他表示,在冈瓦纳大陆(Pakasuchus生活的南方超大陆)发现的越来越多的化石,揭示了Pakasuchus所属的南方鳄鱼(Notosuchian)的种类繁多。

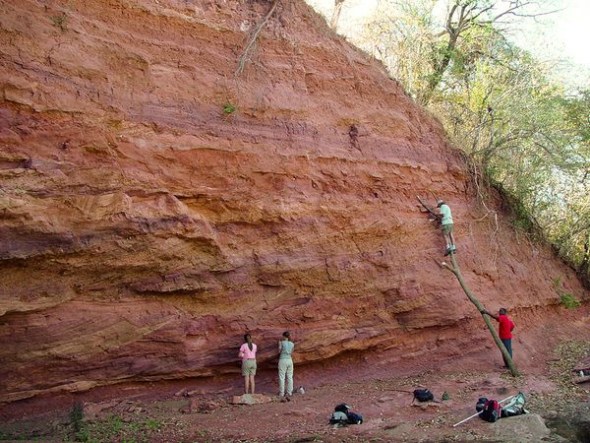

6.岩石明星

这项研究的领导者帕特里克·奥康纳(站在高高的树枝上)和同事们正在发现Pakasuchus化石的坦桑尼亚砂岩崖壁上挖掘恐龙肢体骨骼化石。在白垩纪时期,坦桑尼亚和非洲其余部分是南部的超级大陆----冈瓦纳大陆的组成部分。冈瓦纳大陆虽然没有很多白垩纪时期的哺乳动物化石,但是这里的爬行动物化石非常丰富。根据Pakasuchus的独一无二的齿系进行划分,它可能在哺乳动物中扮演着生态学角色。

7.像哺乳动物的鳄鱼会腾空跳跃

这张艺术概念图显示的是1.05亿年前,Pakasuchus利用细长的腿和柔韧性很好的背部弹跳起来,捕捉飞虫的画面。Pakasuchus可能是以小蜥蜴、昆虫和当时冈瓦纳大陆存在的少数原始哺乳动物为食。俄亥俄大学的论文联合作者南希·史蒂文斯在一份声明中说:“这种小型动物在食物链上占据着跟现代鳄鱼明显不同的位置。”鳄鱼序包括鳄鱼、短吻鳄、凯门鳄、马来鳄和与之相关的已经灭绝的种类。

昆士兰大学的史蒂夫·萨里斯布里表示,发现Pakasuchus或许会促使很多科学家回过头来,重新对他们的化石收藏进行研究。他说:“以前科学家认为这颗孤立的牙齿属于哺乳动物,现在看,可能是鳄鱼的牙。”(孝文)

加海底现11种深海新物种:白色海绵铺成壮观海床(2)

5.杯状珊瑚

探险小组的ROPOS遥控操纵潜水器配备有高清晰数码摄像机,在纽芬兰附近水域海底捕捉到多种稀有物种的照片,比如这个像花一样的单体杯状珊瑚(cup coral)。据路易斯安那州立大学专家介绍,这些杯状珊瑚在北美太平洋海岸附近水域也很常见。

6.花瓶状海绵

这个可能是海绵新种类的花瓶状海绵是加拿大与西班牙探险小组在纽芬兰附近水域发现的底栖生物之一。据美国贝拉明大学专家介绍,海绵是结构最为简单的多细胞动物,没有器官,但有许多“毛孔”。

7.海葵附于珊瑚表面

在这张摄于今年7月探险期间的照片中,亮粉色海葵“装饰着”变形角珊瑚的水螅体。海葵是珊瑚的近亲,通常吸附于岩石或珊瑚表面。据美国国家自然历史博物馆专家介绍,海葵有刺一样的触须,能使小猎物陷入瘫痪,最终成为其美食。

8.不明海绵

探险小组成员在博客中写道,这个尚未得到确认的海绵种类是加拿大与西班牙探险小组7月20日在纽芬兰附近火山灰堆发现的“重点生物”之一。参与该项目的科学家在看到这个海绵及黑色珊瑚等奇异生物后写道,“这真是令人意外的发现之旅!”

9.新双壳类软体动物种类

这个最近得到确认的双壳类软体动物也是加拿大与西班牙探险小组今年7月在对纽芬兰附近水域调查中发现的新物种之一。据美国加州大学古生物学博物馆工作人员介绍,双壳类软体动物因“咬合在一起”的双面外壳而闻名,它们可以钻进沉淀物中,或以海底生物为生。有几种双壳类软体动物甚至能不断打开后关闭贝壳游泳。 (孝文)

马来西亚百年来首次发现濒危毛鼻水獭(组图)(2)

4.生性好奇的小爪水獭

一群好奇的亚洲小爪水獭在安设于婆罗洲岛德拉马格森林保护区的一台摄像机前经过。德国与马来西亚研究小组采用先进的遥控摄像机和夜间探测工具,记录下婆罗洲岛所有三种土生土长的水獭的行踪。据威尔廷介绍,将不同种类的水獭分辨出来并非易事。他说:“问题是,看到它们的时候,还没等你仔细观察,水獭就会迅速溜走。即便是在我们摄像机捕捉到的照片中,水獭也很难辨认。”威尔廷还表示,这些照片将被送至世界顶尖水獭专家那里进行独立鉴别。

5.喷射臭液的巽他臭獾

这只巽他臭獾是德国与马来西亚研究人员在“食肉动物保护”计划中发现的20个不同种类食肉动物之一。它应该是一种让我们退避三舍的动物:与其近亲臭鼬一样,巽他臭獾一旦遭遇威胁,也会从后臀喷射出一股臭烘烘的液体。据威尔廷介绍,虽然不是濒危物种,但巽他臭獾“分布不规则,我们迄今一直没有搞清楚其中的原因。”首届婆罗洲食肉动物研讨会(Borneo Carnivore Symposium)将于明年6月在马来西亚召开,届时会议将重点制定保护巽他臭獾和其他在此次研究中发现的哺乳动物的计划。

6.神出鬼没的滑毛獭

研究人员安设在婆罗洲岛德拉马格森林保护区的摄像机捕捉到这只神出鬼没的滑毛獭(亦称印度水獭)的踪影。这种动物已被列入国际自然保护联盟濒危物种红色名录中的濒危等级,也就是说,它们在野外面临很高的灭绝风险。

威尔廷表示,虽然研究小组发现水獭和别的哺乳动物在其他遭到砍伐的林区数量出现下降,但得到可持续管理的德拉马格森林保护区“的食肉动物类型依旧非常多样。这表明我们可以在不减少生物多样性的同时,有效利用森林。”德拉马格地区采用的可持续伐木做法包括有选择性地砍伐高价值大树,将推土机伐木痕迹减至最低程度。

7.小心翼翼的斑纹麝猫

安设在德拉马格森林保护区的摄像机捕捉到这只斑纹麝猫从森林小心翼翼穿过的瞬间。这种动物已被列入国际自然保护联盟濒危物种红色名录中的濒危等级。由于其在东南亚地区的栖息地快速丧失,这种外形像猫一样的哺乳动物正面临着极大的生存风险。威尔廷说:“当伐木活动增强的时候,斑纹麝猫将是第一批遭受严重威胁的物种之一。这种动物的存在或许表明森林的生态系统没有遭到太大破坏。”

最新一期的《小型食肉动物保护》(Small Carnivore Conservation)杂志将对这些在婆罗洲发现的哺乳动物种类做详细描述,这是由国际自然保护联盟下属小型食肉动物专家组(Small Carnivore Specialist Group)出版的一份杂志。(秋凌)

马来西亚百年来首次发现濒危毛鼻水獭(组图)

新浪环球地理讯 北京时间7月28日消息,据美国国家地理网站报道,德国莱布尼茨动物园及野生动物研究所于2008年开始,与马来西亚沙巴州野生动物保护局及沙巴州林业管理局合作,实施沙巴州“食肉动物保护”计划,利用功能先进的遥控摄像机,对该地区麝猫及水獭等小型食肉动物进行研究。两国研究人员近日公布了他们最新发现的野生珍稀哺乳动物名单,百余年来在沙巴州首露真容的毛鼻水獭名列榜首。

1.显露真容的毛鼻水獭

德国与马来西亚研究人员是在马来西亚沙巴州德拉马格(Deramakot)森林保护区发现这只毛鼻水獭的,这是一百多年来在沙巴州首次发现毛鼻水獭的踪迹。毛鼻水獭在2008年至2009年间德拉马格森林保护区发现的野生珍稀哺乳动物名单中名列榜首。德拉马格森林保护区位于婆罗洲岛北端,占地面积210平方英里(约合550平方公里)。婆罗洲岛被分为三国领土,分别属于马来西亚,文莱及印尼。

两国研究人员是在2008年发现毛鼻水獭的,这是过去十年间在整个婆罗洲首次发现的毛鼻水獭。据领导实施这项研究的德国莱布尼茨动物园及野生动物研究所的安德里亚-威尔廷(Andreas Wilting)介绍,在摄像机捕捉到这张照片以前,连专家也不确定婆罗洲岛上是否还有毛鼻水獭存在。婆罗洲最后一次发现毛鼻水獭是在1997年,当时,一只毛鼻水獭在公路上被撞死。

2.出外觅食的珍稀獭狸

这是动作感应摄像机在德拉马格森林保护区拍摄的獭狸。獭狸名列东南亚濒危麝猫名单榜首,是德国与马来西亚研究人员在“食肉动物保护”计划中发现的20个不同种类食肉动物之一。据领导实施这项研究的威尔廷介绍,虽然獭狸活动范围很大,但这种活跃在湿地的物种仍受到栖息地减少和伐木活动的严重冲击。他的研究团队还首次拍到獭狸的视频片段。

研究小组表示,1997年以来,当地政府对德拉马格森林保护区做了可持续管理规划,在伐木取材的同时,让林区仍可健康生长,这个项目正在获得回报。沙巴州林业管理局的达图克-萨姆-曼曼说:“最新研究发现表明长期性可持续林业管理对我们国家受威胁程度最大的一些物种保护极为重要。”

3.披着“猫”衣的马来麝猫

在婆罗洲岛德拉马格森林保护区拍摄的照片上,马来麝猫像我们展现了像猫一样的外衣。虽然这种哺乳动物在东南亚较为普遍,但科学家仍不确定马来麝猫的准确数量。据国际自然保护联盟(IUCN)提供的资料,麝猫在马来西亚受到该国1972年通过的《野生动物保护法》的保护。这种昼伏夜行的动物是“食肉动物保护”计划中发现的5个麝猫种类之一——尽管德拉马格森林保护区存在商业性伐木活动。

1600年前玛雅王室古墓发现罕见史前古物(组图)(2)

5. 碗上刻有倍足纲节动物

在古墓中发现的一个碗上,雕刻有倍足纲节动物。专家对于这些史前古物的分析,可能要再等数月或数年时间才会出结果。休斯顿介绍说,“对这些复杂的物品的研究,一个人必须要掌握多种技术。”

6. 镶有宝石的牙齿

在这座古墓中唯一成年人的口中,考古学家发现了镶有宝石的牙齿。考古学家认为,这位成年人应该是一位国王。据部分破译的象形文字,他的名字可能是“红海龟”或“大海龟”。休斯顿解释说,“对于玛雅人来说,海龟带有宇宙的意义,就像他们所描绘的世界模型一样。”

休斯顿推测,这位国王曾经在伊尔-佐兹建立一个王朝,伊尔-佐兹王朝位于大玛雅强国蒂卡尔的西方,曾经对蒂卡尔的疆土虎视眈眈。

7. 碗盖上的猴子

考古学家还在古墓中发现了一个塑有猴子形象的陶瓷碗盖。其他的发现还包括一团有机物质,那有可能是羽毛、木材,也有可能是蜂蜜。美国田纳西州范德比尔特大学人类学家马库斯-埃伯尔认为,“既然出现于这座王室古墓中,它们肯定有助于我们更好地了解当时这些神圣的国王。”

8. 考古学家考察古墓

来自德克萨斯大学考古项目联合负责人埃德文-罗曼和布朗大学研究生萨拉-钮曼正在通往墓穴的通道中绘制墓墙的轮廓。德克萨斯大学中美洲艺术学教授大卫-斯图亚特认为,这一惊人的发现以及墓穴中史前古物惊人的完好程度,在某种程度上带领我们走向了玛雅考古学的新方向。(彬彬)

遥控相机拍澳洲深海怪异生物:片脚类动物似妖魔(2)

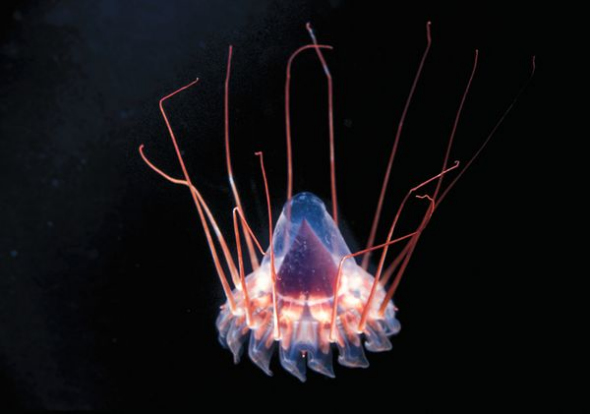

6. 环状水母

2006年,相机闪光灯照亮了珊瑚海漆黑的海底,显现了一只环状水母的真正颜色。 在正在进行的“澳大利亚深海研究”项目中,研究人员发现了大量的怪异生物,如古老的六鳃鲨、大油鱼、甲壳类动物以及许多未确认鱼类。

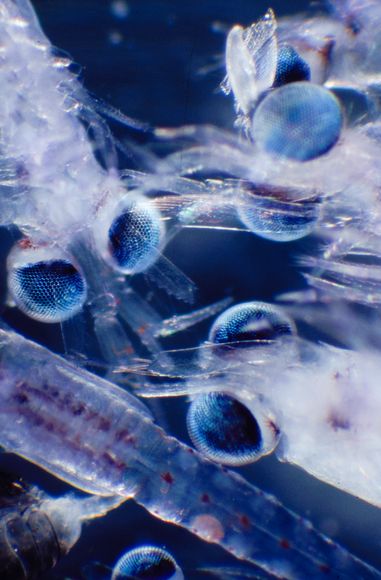

7. 未确认甲壳类动物

这些未确认身份的甲壳类动物图片拍摄于2006年。马歇尔认为,这些暴眼海洋甲壳类动物好像在提醒人们,人类并不是进化的顶点。

8. 大鳞片深海鱼

从这条大鳞片深海鱼身上,可以看到它的皮肤之下好似花纹状网络的神经系统。这些神经系统会告诉大脑关于食物、交配以及敌情的细微信号变化。

9. 鹦鹉螺

在昆士兰脑神经科学研究所近日所公布的图片中,有许多是关于珊瑚海深海软体动物的,如本图中的鹦鹉螺。据“澳大利亚深海研究”项目负责人贾斯汀-马歇尔介绍,“许多软体动物早在人类之前就已经进化出眼睛。但是,奇怪的是,它们的眼睛缺少透镜,因此事实上只起到类似于针孔相机的功能。那么,它们的视觉信息是如何处理到大脑的呢?”

经过无数年的进化,鹦鹉螺的眼睛仍然没有任何变化。马歇尔认为,透过它们的眼睛,或许可以找到上述问题的答案,甚至还可以告诉我们关于我们大脑更多的秘密。比如,该项研究可以帮助科学家理解癫痫症等疾病产生的原因。“澳大利亚深海研究”项目所使用的相机可以在特定的时间进行拍摄,也可以连接72小时不间断拍摄。据马歇尔介绍,未来的相机将采用运动感光快门。

10. 水母

在珊瑚海深处漆黑的环境中,一只水母正发出奇异的光彩。“澳大利亚深海研究”项目科学家表示,这些水母和其他一些深海动物都堪称“活化石”。对这些深海奇异生物的研究,有助于进一步理解和发现人类神经细胞进化的过程。(彬彬)

遥控相机拍澳洲深海怪异生物:片脚类动物似妖魔

新浪科技讯 北京时间7月20日消息,据美国国家地理网站报道,近年来,“澳大利亚深海研究”项目一直在利用最新技术的远程遥控相机对澳大利亚深海物种进行研究和拍摄,发现了大量怪异的深海物种。澳大利亚昆士兰脑神经科学研究所近日公布了这些怪异深海物种的图片。科学家认为,对这些深海怪异生物的研究,有助于进一步理解人类神经细胞进化的过程。

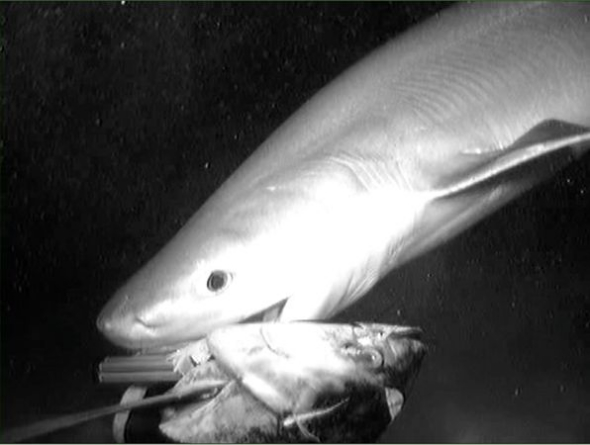

1. 六鳃鲨

在澳大利亚珊瑚海1400米深的水下,一只六鳃鲨因为咬住了科学家们所设置的鱼饵而被捕获。这只六鳃鲨长约4米。据昆士兰脑神经科学研究所科学家介绍,这只六鳃鲨是此前用相机从未拍摄到的深海物种之一。六鳃鲨通常被看作是一种活化石,因为它和鲨鱼一样早在数亿年前就已经出现。因此,对六鳃鲨的研究也是“澳大利亚深海研究”项目的重要组成部分,这项研究有助于发现人类视觉的进化起源。研究人员对于六鳃鲨的夜视功能特别感兴趣。

“澳大利亚深海研究”项目主管基利-格雷格表示,“这项技术将有助于发现深海生物是如何适应深海下高压、寒冷和黑暗等生存挑战的。在那里,它们必须要能够找到食物、要懂得在黑暗中如何交配,还要防止被吃掉。我们对这些生物的生活方式所采用的感官系统非常感兴趣。”

2. 深海片脚类动物

在2006年“澳大利亚深海研究”项目所拍摄的一张图片中,一只深海片脚类动物正在瞪着珊瑚海中的一部远程遥控相机。据专家介绍,这类生物生活于水面之下大约1600多米深海中,它们的甲壳抗压能力是陆地甲壳动物的140倍。

3. 深海片脚类动物

这只深海片脚类动物将一个桶形凝胶状海洋生物体当作了藏身之处。如果科幻小说家在描写妖魔时需要创作灵感的话,这只深海片脚类动物或许可以充当它们的原型。

4. 多毛琵琶鱼

2006年,“澳大利亚深海研究”项目相机拍摄到了一条多毛琵琶鱼。该项目科学家安迪-顿斯坦解释说,这种琵琶鱼的长毛能够将各种感官信息传递到大脑,可以帮助神经科学家更好地理解人类的生理学。

5. 深海琵琶鱼

这条深海琵琶鱼也是由“澳大利亚深海研究”项目相机于2006年发现的。这条深海琵琶鱼侧腹部长出的条纹状感官系统,能够保证它在珊瑚海水面之下2000米的黑暗之中生存下去。

史前山洞遗址发现欧洲早期人类猎杀洞狮证据

新浪环球地理讯 北京时间6月17日消息,据美国国家地理网站报道,根据最新一项研究,在一个史前山洞遗址发现的有刀痕的骨骼表明,欧洲早期人类曾猎杀过洞狮这种大型食肉动物。不过,这一研究结论也遭到部分专家的质疑。

最早捕食大型动物的人类

据领导实施这项研究的西班牙罗维拉-依维吉利大学古人类学家露丝-布拉斯科(Ruth Blasco)介绍,洞狮骨骼上的切割痕迹表明,它们在遭到猎杀后又被肢解分割,内脏被取出,这与在现场发现的鹿、马、野牛等常见猎物残骸上的痕迹相同。布拉斯科表示,内脏被取出的洞狮残骸还表明,早期人类可能与洞狮不期而遇,并亲手将其杀死。

她说,如果是动物咬死了狮子,美味的内脏可能在早期人类到达以前就已被吃光了。专家表示,还存在一种可能性,那就是狮子因自然原因死亡后,早期人类或动物碰巧遇到了狮子的尸体。猎杀洞狮的早期人类属于尼安德特人的祖先——“海德堡人”(学名Homo heidelbergensis)。

研究人员还在西班牙阿塔普埃尔卡(Sierra de Atapuerca)发现狮子骸骨的地方找到了海德堡人的遗骸。以前的一些研究表明,能使用木叉和石器的海德堡人是历史上已知最早捕食大型动物的人类。布拉斯科表示,最新证据可能还意味着,海德堡人在当时属于最顶级的猎食者,甚至可以猎杀危险重重的洞狮。

为赢得尊重而铤而走险

布拉斯科和同事在阿塔普埃尔卡现场发现了已灭绝的洞狮种类——原始狮的17块骨骼。原始狮的个头比今天的非洲狮稍大。这些骨骼全部发现于格兰多利纳(Gran Dolina)遗址,考古学家曾在该遗址拥有30万至35万年(属于更新世中期)历史的岩层中找到数百块化石。通过洞狮骨骼上的切割痕迹,研究人员重建了海德堡人肢解分割洞狮,还将洞狮骨骼敲碎从中取出骨髓的过程。

不过,布拉斯科指出,单是骨骼证据还无法让研究人员了解到海德堡人与这种危险猛兽周旋的真正原因。从其他遗址发现的线索或许能帮助解开这个谜团。布拉斯科说:“以东非马赛人为例,猎捕狮子与某些仪式的开始存在着联系。在这些仪式中,一旦狮子被杀,杀死狮子的人会赢得整个部落的尊重。”研究结果将刊登在8月份出版的《考古学杂志》上。

还有一种可能性,那就是早期人类猎杀狮子完全是出于自卫。布拉斯科指出,例如,洞狮和人类这两种顶尖猎食者狭路相逢,或许在最终的殊死决斗中,人类胜出动物一筹。美国亚利桑那大学动物考古学家玛丽-斯蒂娜(Mary Stiner)补充说,有证据证明,在更新世中期和更新世晚期(亦称上更新世),早期人类常常几个人一组猎捕大型食肉动物。

研究结论遭受诸多质疑

斯蒂娜说:“早期人类偶尔还以食肉动物为食,这确实是事实,而且也与早期人类‘不浪费’的习惯完全相符。”斯蒂娜没有参与布拉斯科的研究。康涅狄格大学人类学家丹尼尔-阿德勒(Daniel Adler)说,目前尚无任何确凿证据证明海德堡人是怎样在西班牙的史前遗址与洞狮不期而遇的。这是因为,洞狮的骨骼残骸证据过少,我们无法得出它们不是死于其他食肉动物的结论。

例如,有些洞狮的骨骼残骸留有非人类食肉动物的牙齿痕迹。研究人员认为,这些痕迹来自于小型食腐动物,如狐狸,它们在海德堡人享用完以后将剩下的东西吃掉了。阿德勒也没有参与这项研究。他同时指出,动物牙齿咬痕可能还是海德堡人没有猎杀洞狮的证据,此外,“即便格兰多利纳的早期人类猎捕了这头洞狮,欧亚大陆其他地方并不存在这方面的例证,由此表明这种行为极为罕见。”

布拉斯科也同意洞狮被杀实属罕见的看法,因为考古学家在现场发现了大量的更为常见、危险性更小的猎物。阿德勒还提出了一种观点,即洞狮可能是病了或受伤了,这才给了海德堡人可乘之机。他说:“完成这种任务的风险过大,早期人类根本不能与健康、成年洞狮周旋。”阿德勒补充说,与死亡的巨大风险相比,狮肉的诱惑或威信之争或许不值一提。

早期人类处于食物链顶端?

专家指出,还有一种可能性,即虽然海德堡人最早发现狮子的,但这头狮子死于自然原因。没有参与布拉斯科研究的纽约州立大学石溪分校古人类学家约翰-谢伊(John Shea)说:“狮子会死于各种各样的原因,我们不能排除早期人类遇到死于自然原因的狮子后,将它的肉割下来吃掉的可能性。”

由于布拉斯科的研究团队并没有在现有骨骼发现疾病或受伤的任何证据,他们认为最大的可能性是人类最先与洞狮遭遇,并将其猎杀。综合各种证据,布拉斯科认为狮子骨骼上的伤疤可能表明,海德堡人至少可以成功猎捕最令人畏惧的食肉动物。她说:“狮子处于食物链的顶端,猎捕狮子是非常危险的一件事。早期人类或许在食物链中处于与狮子相同的位置,甚至比这些大型食肉动物的位置还靠前。” (孝文)

研究称史前大型海洋爬行动物或为热血动物(图)

新浪环球地理讯 北京时间6月11日消息,据美国国家地理网站报道,最新一项研究发现,曾在恐龙时代统治海洋的大型爬行动物可能是“热血动物”。

“热血动物”亦称恒温动物,其体温不会因外界环境温度而改变,始终保持相对的稳定。研究人员发现,史前海洋食肉动物或能调节它们的体温,令其可以向猎物展开进攻、深潜以及长距离快速游泳。法国克洛德-贝尔纳大学(又名里昂第一大学)古生物学家克里斯托夫-莱库耶(Christophe Lécuyer)参与了这项研究。

他说:“这些海洋爬行动物可以维持很高的体温,同时又不受它们所生活的水域温度的影响,无论是热带海域,还是冰冷适度的海域。”莱库耶指出,史前海洋爬行动物的体温可能高达95至102华氏度(相当于35至39摄氏度),堪比现代海豚和鲸鱼的体温。不过,现代爬行动物和鱼类多数是“冷血动物”,也就是说,它们体内温度会随周围水域的温度发生变化。

莱库耶说,由于金枪鱼和剑鱼等现代高级海洋食肉动物在某种程度上都是热血动物,这使得研究小组想搞清楚远古海洋爬行动物是否同样是热血动物。金枪鱼和剑鱼属于恒温动物,可以不管外部环境温度变化,始终将体温保持在相对稳定的状态。这些海洋食肉动物具有一部分的温血特征,这意味着它们可以产生和保存足够的热量,将体温提升至较高但稳定的水平。大多数被认为是热血动物的动物,包括哺乳动物和鸟类,既是恒温动物,也是温血动物。

虽然恐龙曾在中生代时期(距今2.51亿年至6500万年前)是陆地的霸主,但三种会游泳的大型爬行动物却统治了海洋,它们分别是外形酷似海豚的鱼龙、如蛇般弯曲的沧龙以及像尼斯水怪一样的蛇颈龙。通过研究与这三种爬行动物生活在同一时期的鱼类的牙齿化石,莱库耶和同事可以确定牙齿中的氧同位素或原子结构。牙齿中的氧同位素水平可反映血液中氧同位素水平,进而揭示动物的体温。

研究小组将这些结果与生活在冷与热环境下的现代鱼类的氧同位素构成做了比较。由于大多数现代鱼类都属于冷血动物,此类数据有助于研究小组确定鱼龙等远古海洋爬行动物栖息地的海洋温度。接着,研究人员对鱼类牙齿化石中的氧同位素数据与取自同一水域爬行动物牙齿化石中的氧同位素数据进行了比较。

最新研究称,鱼龙与蛇颈龙的恒温或温血发现将具有重大意义,因为过去一系列研究表明,这些海洋爬行动物是必须保持活跃的食肉动物。来自沧龙(科学家认为这种动物通过伏击捕食)的新数据虽然更加模棱两可,但却与这些爬行动物可以在某种程度上控制体温的观点相吻合。研究结果刊登在最新一期的《科学》杂志上。

阿根廷拉普拉塔国立大学古生物学家祖尔玛-加斯帕里尼(Zulma Gasparini)说:“这些研究令人非常感兴趣,从现存脊椎动物的已知特点,他们正试图解读脊椎动物在过去的特征。”加斯帕里尼没有参与莱库耶的研究。美国加州大学戴维斯分校研究脊椎动物的古生物学家罗苏克-莫塔尼说,古代爬行动物的较高体温还表明,它们或许拥有热量保存系统(如鲸脂层)和专门的血液循环系统。

莫塔尼说:“从这里入手,我们确实可以开始调查这种特征的演变过程。这些海洋爬行动物全部由陆地爬行动物进化而来,我们确信陆地爬行动物属于所谓的冷血动物,一旦它们开始游泳,可能一样也是冷血动物。然而,随着时间的推移,由于更擅长游泳,海洋平均温度或海平面不断变化,这种动物也在跟着进化。”莫塔尼也没有参与莱库耶的研究。(孝文)