中国新闻

苏门答腊珍稀动物照片公布:濒危云豹不到万只

新浪环球地理讯 北京时间8月27日消息,据美国国家地理网站报道,2004年至2009年,野生动植物保护国际(FFI)与英国肯特大学德雷尔生物保护与生态研究所的科研人员在印度尼西亚苏门答腊岛的克林西塞布拉特国家公园实施了一个为期5年的研究项目,他们利用安设在公园内的自动相机,捕捉到包括苏门答腊虎、巽他云豹在内的许多珍稀物种的身影。

1.苏门答腊虎

2007年5月,在印度尼西亚苏门答腊岛克林西塞布拉特国家公园,一头苏门答腊虎朝自动相机的方向走来。苏门答腊虎被国际自然保护联盟(IUCN)列为“极度濒危”物种。克林西塞布拉特国家公园也是苏门答腊虎最后的避风港之一。从2004年到2009年,一个研究小组在这座国家公园安设了自动相机捕捉苏门答腊虎的一举一动。动物保护主义者称,这也是有史以来规模最大的此类项目之一。

在这个项目实施期间,野生动植物保护国际(FFI)和英国肯特大学德雷尔生物保护与生态研究所科研人员组成的研究小组一共捕捉到35头苏门答腊虎的照片。据估计,苏门答腊虎的总数可能只有500头左右。野生动植物保护国际于上周首次公布了苏门答腊虎以及该项目实施期间捕捉到的其他一些森林物种的照片。

据野生动植物保护国际的麦克-林基尔(Mike Linkie)介绍,与众所周知的孟加拉虎和西伯利亚虎不同,苏门答腊虎“并没有获得国际知名度,一定程度上是因为它们总是躲在茂密的常绿热带雨林,记录的难度非常大。”

林基尔称,印度尼西亚境内另外两个虎种——巴厘虎和爪哇虎——都已灭绝,由于在苏门答腊岛遭到非法猎杀,苏门答腊虎也“极有可能步它们的后尘,成为历史”。但他说,国际社会并没有放弃拯救苏门答腊虎的希望,例如,野生动植物保护国际在克林西塞布拉特国家公园建立了5个反偷猎小组。

2.巽他云豹

在这张摄于2006年12月的照片中,一头巽他云豹在四处觅食。2007年,科学家发现东南亚婆罗洲和苏门答腊岛的巽他云豹其实是一个不同的品 种。在此之前,巽他云豹被认为与大陆云豹属于同一品种。由于森林砍伐,巽他云豹的数量不断减少,如今低于1万只,已被国际自然保护联盟列为易危物种。

3.苏门答腊地鹃

消失90年以后,苏门答腊地鹃的身影最终在2006年5月被自动相机捕捉到了。而上一次人们见到这种鸟类的身影,是在1916年最早发现它的时候。林基尔说,那部自动相机还无意中捕捉到偷猎者在公园寻找苏门答腊地鹃的镜头。林基尔称,在一组照片中,一名猎人“显然发现了闪光,因为在下一张照片中,他在同一方位与相机擦肩而过,但相机仍拍到他身穿短裤、嘴里叼着香烟的镜头。”林基尔打趣说:“我们将他的照片贴到交友网站上,但至今没人理会。”

4.亚洲貘

2006年9月,两只亚洲貘在夜色的掩护下出现在克林西塞布拉特国家公园。亚洲貘亦称马来貘,被国际自然保护联盟列为濒危物种,过去30年,它们的数量在东南亚地区不断下降。据国际自然保护联盟介绍,亚洲貘数量减少主要是因为森林被辟为棕榈油种植园以及其他人类活动导致的栖息地丧失。

寻访印第安部落:经营赌场恢复被破坏环境(图)(2)

珀斯特溪像滑落阶梯般流过棕熊管理区。该区占地约 4500公顷,是使命山部落荒野区的一部分,每逢夏季便禁止人们进入,以便棕熊寻觅切根虫(一种飞蛾)食用。萨利什-库特内部落联盟在1979年指定 3.7万多公顷的土地为荒野区,但这项保护事业在更早之前就奠定了基础。1974年,一宗等待敲定的木材交易威胁到原始林地,促使三位女性长者到部落会议 上进言。“她们拉开头巾,说出了对子孙后代利益的忧虑,如果与会的首领不对伐木下禁令,她们就拒绝离开。”一位当时在场的人回忆道。于是禁令下达了。

进入现代,有些部落领土变得遍地垃圾,还有几个部落开放了固体废物填埋场以增加收入。圣克拉拉峡谷的河狸绝迹,印第安人可以说难辞其咎。即便到了今日,仍有部落的牛群在啃食这里的草木。但怀着恢复河岸植被和河狸的希望,部落已开始用篱笆把家畜挡在湿地区域之外,并启用了一项放牛管理计划。

自然保护事业已见成效的案例,资金支持常常来自于赌博业和其他商业经营。比如圣克拉拉的印第安人就拥有并经营着一家旅馆兼赌场,还有附近一座镇子上的捕梦者影院。当然还有些印第安人像寻常的美国郊区居民一样脱离土地,以大型皮卡车代步,夜里看DVD消遣。但印第安人毕竟已与土地亲近地生活了千百年,长者们口述的故事古老得超出工业文明的想象能力。他们仍抱有一份信念,就是自己能够对大地进行再发现,寻回与自然交融的血脉之根。

旧金山以北300多公里处有一段雾气氤氲的海岸,几十年前的无度砍伐,令原来的成熟红杉林所剩不到百分之二。但树的处境还比印第安人好些。当地土著在19世纪中期的淘金热之后,被蜂拥而来的欧洲人大肆追捕和屠杀,他们的土地最后落在了木材公司手里。如今各部落结成联盟来保护土地,并协力照管和恢复“遗落的海岸”沿线1600公顷的辛基雍荒野。这片地区被冠以“遗落”之名,是因为它崎岖的地貌把公路逼得从一旁绕了过去,没有受到开发。印第安人在辛基雍做了首开先河的创举——设立多部落协同管理的、永久禁止商业伐木的荒野区。

脚下的大地铺陈着棕色的落叶。大树兀立,遮天蔽日。在很长时间里,“遗落的海岸”令欧洲移民敬而远之。早年的西班牙人在这里找不到像样的港口停靠,被风暴吹了回去。在定居者抵达前,辛基雍印第安人的村落在山谷中绵延不绝。他们把大树视为社区同胞,而秃鹰是上天的信使。这支民族每年会通过一系列仪式来“修复世界”。他们有个传说:造物主创造世界,从天上把万物轻轻拍打下来,而“坏人觉得不满足,就把天赐的东西拉扯下来,又拉高海岸,拉高树木,拉低山岳。从那时起,我们就要每年唱歌跳舞,来让世界恢复秩序”。这是部落里的信念。

150年前的那个上午,莎莉· 贝尔十岁,白人踏入了她的家园。他们杀光了她的家人,挖出妹妹的心扔进树丛里,莎莉就藏在那儿。“我不知所措。我吓得要死,手里捧着小妹的心脏,就那么躲了好久。”当莎莉的讲述在上世纪20年代末终于被付诸文字的时候,来访的人类学家对她的描述是“目盲,年迈,却举头见游魂”。

莎莉· 贝尔的名字在80年代成了召集力量的旗帜,对抗打算放倒一些硕果仅存的老红杉的佐治亚-太平洋木材公司,那片30多公顷的林地如今就是对她的纪念。环保主义者们用锁链把自己和树绑在一起,伐木停止了,然后某种转变降临遗落的海岸。1985年,法院判决在2900公顷林场内终止清伐,其中约一半的面积被并入辛基雍荒野州立公园。印第安人、伐木者和环保主义者共坐一堂,商讨另一半林场的归宿。最初达成的协议是把一些区域设为保护区,剩下的经过几十年复元后再行砍伐。但部落另有打算。

普丽西拉· 亨特是辛基雍部落际荒野管委会的创始人之一,她一锤定音,坚持永不再剥夺这片土地的资源。这立场几乎毁掉各方的协议,引来龃龉。经过数年的谈判,部落寸土不让,管委会成了多家州立公园和非营利组织的领导力量,促使一些林区终止砍伐、让森林恢复历史样貌。

1997年,在家园被夺一个多世纪后,管委会取得了1600公顷的辛基雍土地,并把它变成了全美国第一块部落际荒野区。“是时候让我们的同胞取回土地,以便对它进行保护了。”亨特说,“海岸线和红杉林对于印第安部落是神圣的,我们在那里搜集食物、采药,而山岭是举行仪式的地方,我们可以去山里感受大地母亲的力量。岁月悠久的红杉树对我们而言有着非常强大的精神力量。”

管委会与加利福尼亚州立公园合作,正在使一条名为“狼溪”的河流复苏。它流过废弃的伐木城韦尔勒,有望把洄游的鲑鱼再度吸引过来。管委会和州立公园已经毁去旧日伐木者的作业道路,森林开始恢复生气。在一道矮矮的山脊上,红杉的枝干被海风长久吹拂,生得虬曲翻卷,几乎像一支“木本合唱队”,现代人类正慢慢地学会倾听它们的歌。

新浪环球地理独家稿件声明:该作品(文字、图片、图表及音视频)为《华夏地理》杂志特供新浪使用,未经授权,任何媒体和个人不得全部 或部分转载。

组图:2010年新增世界自然遗产美景(2)

5.基里巴斯的菲尼克斯群岛保护区

照片中,一名男子站在基里巴斯菲尼克斯群岛保护区巨大的蛤床上。菲尼克斯群岛是入选联合国教科文组织《世界遗产名录》新增的5处自然遗产之一,同时也是其中面积最大的一个海洋保护区。基里巴斯是太平洋中部的一个小国,由吉尔伯特群岛、莱恩群岛和菲尼克斯群岛构成。

菲尼克斯群岛保护区是地球上“最健康”的珊瑚群岛之一,其岛屿数量众多,生活着800种动物,其中包括500种鱼类和18种海洋哺乳动物。美国国家地理学会的弗朗西斯表示:“我们对海洋环境产生巨大影响,能够找到一个尚未被人类涉足的地方难度极高,寻找一个未被触及的海洋生态系统可能也是如此。”

国际自然及自然资源保护联盟(IUCN)世界遗产计划主管蒂尔曼·贾格尔在一份声明中表示:“菲尼克斯群岛的鱼类和海龟健康状况格外突出,抗漂白珊瑚受保护程度也最高。国际社会继续对基里巴斯提供支持,帮助其管理这个保护区的做法,将对保护这里的环境起到至关重要的作用。”

6.中国丹霞地貌

中国丹霞地貌以赤壁丹崖著称于世,是联合国教科文组织《世界遗产名录》新增自然遗产之一。图片呈现是丹霞山红石公园的一座丹崖。这个新增自然遗产座落于中国西南部,拥有包括天然柱、塔、溪谷、峡谷和瀑布在内的一系列侵蚀地貌。世界遗产网站表示,这里的常绿森林生活着很多动植物,其中有400种被列为珍稀或濒危物种。

7.美国大沼泽地国家公园

美国佛罗里达州的大沼泽地国家公园,一条东部棱背响尾蛇在一棵红树上爬动。联合国教科文组织《世界遗产名录》新增自然遗产中有两个面临风险,其中一个就是大沼泽地国家公园。世界遗产网站表示,由于严重而持续的生态系统退化,这个国家公园面临很大威胁。

网站称,人类活动导致流入这个西半球最大红树林生态系统的天然水量减少60%。氮、磷等径流污染导致藻类疯狂生长,危及到海洋动物的生存,其中包括面临灭绝风险的海牛。大沼泽地国家公园此前就曾陷入危险之中。1993年,在遭受安德鲁飓风破坏之后,它第一次被联合国教科文组织列入濒危名单。 2007年,由于重新启动恢复生态系统的举措,大沼泽地国家公园又从名单中删除。但事实证明,这些举措并不成功。

8.马达加斯加的阿钦安阿纳雨林

2009年的一场政变为掠夺马达加斯加东北部阿钦安阿纳雨林大开方便之门,这个雨林也因此被联合国教科文组织列为濒危世界遗产。图片呈现的是阿钦安阿纳雨林的一个瀑布。

非盈利性机构保护国际基金会表示,在政治骚乱爆发期间,这个物种丰富的国家出现了非法采伐、偷猎珍稀猕猴以及其他破坏环境的恶劣事件。保护国际基金会总裁、国际自然及自然资源保护联盟副主席拉塞尔·米特米尔表示:“政治骚乱同样撕碎了这个国家的旅游业,旅游业是这个国家发展经济的主要推动力。此外,很多在地球上其他地区已经消失的物种也因此被推向灭绝边缘。将这个重要性无法想象的地区列入联合国教科文组织濒危名单有助于促使国际社会关注当地发生的事情,并采取措施阻止马达加斯加宝贵的自然资源继续遭到破坏。”(孝文)

组图:2010年新增世界自然遗产美景

新浪环球地理讯 据国家地理杂志网站报道,世界遗产名录新增21处,下面这组照片展现了其中的8处遗产。这些堪称自然奇迹的遗产包括法国的留尼旺岛国家公园、斯里兰卡的中部高地、美国的大沼泽地国家公园以及中国的丹霞地貌。

1.夏威夷帕帕哈瑙莫夸基亚国家海洋保护区

照片中,一条巨大的鲹鱼在帕帕哈瑙莫夸基亚国家海洋保护区浅水域的珊瑚礁中游动。这个海洋保护区由大量偏远的太平洋岛屿和环礁构成,是夏威夷群岛的组成部分。联合国官员本周宣布,联合国教科文组织《世界遗产名录》新增21处,帕帕哈瑙莫夸基亚国家海洋保护区便是其中之一。

夏威夷帕帕哈瑙莫夸基亚国家海洋保护区此前被称之为“西北夏威夷国家海洋保护区”,是世界上面积最大的海洋保护区之一,同时也是新增世界遗产中唯一一个兼具“自然遗产”和“文化遗产”双重地位的新成员。这个保护区宽度达到1200英里(约合1931公里),为广袤的珊瑚礁、礁湖以及深水山脉海山撑起一把“保护伞”,保护它们免受侵袭。根据世界遗产网站的报道,当地土生土长的夏威夷人相信生命起源于这个保护区,死后灵魂也要回到这里。

世界遗产网站表示,帕帕哈瑙莫夸基亚国家海洋保护区被联合国教科文组织的一个委员会选中,成功入选《世界遗产名录》。这个保护区是大自然留给人类的一笔财富,同时在文化上也拥有非常重要的价值。教科文组织美国国家委员会委员约翰·弗朗西斯说:“帕帕哈瑙莫夸基亚国家海洋保护区的入选说明,我们提高了全球对海洋保护的关注度。在新增世界遗产名单中,这是最让我感到兴奋的一个。”这个委员会的一个重要职能就会推荐美国地区入选《世界遗产名录》。

谈到帕帕哈瑙莫夸基亚国家海洋保护区的自然与文化双遗产地位,弗朗西斯指出:“我们需要关注每一处遗产的独特文化以及与作为大自然一分子的人类之间的相互关系,这一点更为重要。”值得一提的是,弗朗西斯也是美国国家地理学会研究、保护与探索部门的副主席。国家地理新闻网站也在这个学会旗下。

2.法国留尼旺岛国家公园

凭借非同寻常以及极具吸引力的地貌,留尼旺岛国家公园得以在《世界遗产名录》占据一席之地,成为新增自然遗产之一。这个国家公园位于印度洋西南部的法国留尼旺岛。留尼旺岛国家公园面积24.7万英亩(约合10万公顷),公园内尖峰林立,崎岖不平,坐落着很多圆形山谷(四壁陡峭的盆地)以及由疏松的岩石碎片、泥土或者其他碎片构成的脊。这里的山脉分布着亚热带雨林、雾林以及开阔的石南树丛。

联合国教科文组织世界遗产计划负责人蒂姆·巴德曼在一份声明中表示:“留尼旺岛国家公园内镶嵌着大量引人注目的地貌并拥有极为宝贵的生态系统,均给人留下深刻印象。此外,这里还是一个面积巨大的‘避难所’,很多濒危物种都生活在这里并受到保护。”但与此同时,这一地区也面临着外来物种入侵的挑战,其中包括猿尾藤,一种来自亚洲能够覆盖其他植物的蔓藤。

3.俄罗斯普托拉纳高原

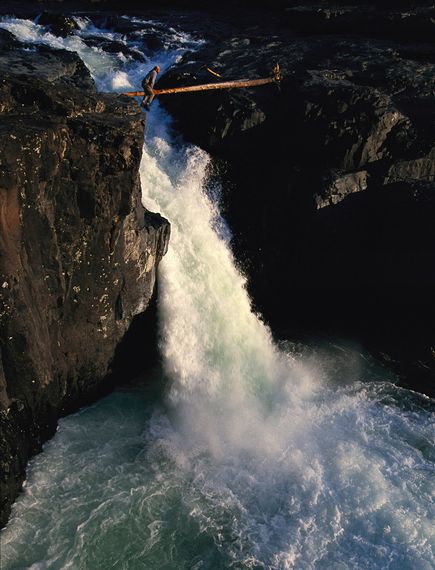

照片在俄罗斯的普托拉纳高原拍摄,一名男子在瀑布上方穿过。联合国教科文组织世界遗产网站表示,普托拉纳高原的自然景色美得令人吃惊。这里坐落着超过2.5万个类似峡湾的湖泊、数十个深峡谷、河流和小溪以及数千个瀑布。这个高原地处北极地区,苔原生态系统拥有丰富的多样性,现已被列入2010年《世界遗产名录》,成为一处新的自然遗产。值得一提的是,一种罕见的驯鹿在迁徙时也要穿过这个高原。

教科文组织的巴德曼说:“北极是一个令人陶醉的地方,但现在正面临着越来越大的压力。在这一地区,普托拉纳高原无疑是真正意义上的野生环境之一。这是一个非常偏远,非常天然的地方,拥有非同一般的地貌多样性。”由于气候变暖导致的温度不断升高,北极的很多生态系统正快速发生改变。

4.斯里兰卡中部高地

联合国教科文组织世界遗产网站表示,斯里兰卡中部高地的森林拥有极为丰富的动植物资源,帮助这一地区成功入选2010年《世界遗产名录》。图片呈现的便是这一高地的一片茶树林。斯里兰卡中部高地森林连绵8000英尺(约合2500米),生活着包括西部紫脸叶猴和霍尔顿平原灰瘠懒猴在内的一些濒危物种。

马来西亚百年来首次发现濒危毛鼻水獭(组图)(2)

4.生性好奇的小爪水獭

一群好奇的亚洲小爪水獭在安设于婆罗洲岛德拉马格森林保护区的一台摄像机前经过。德国与马来西亚研究小组采用先进的遥控摄像机和夜间探测工具,记录下婆罗洲岛所有三种土生土长的水獭的行踪。据威尔廷介绍,将不同种类的水獭分辨出来并非易事。他说:“问题是,看到它们的时候,还没等你仔细观察,水獭就会迅速溜走。即便是在我们摄像机捕捉到的照片中,水獭也很难辨认。”威尔廷还表示,这些照片将被送至世界顶尖水獭专家那里进行独立鉴别。

5.喷射臭液的巽他臭獾

这只巽他臭獾是德国与马来西亚研究人员在“食肉动物保护”计划中发现的20个不同种类食肉动物之一。它应该是一种让我们退避三舍的动物:与其近亲臭鼬一样,巽他臭獾一旦遭遇威胁,也会从后臀喷射出一股臭烘烘的液体。据威尔廷介绍,虽然不是濒危物种,但巽他臭獾“分布不规则,我们迄今一直没有搞清楚其中的原因。”首届婆罗洲食肉动物研讨会(Borneo Carnivore Symposium)将于明年6月在马来西亚召开,届时会议将重点制定保护巽他臭獾和其他在此次研究中发现的哺乳动物的计划。

6.神出鬼没的滑毛獭

研究人员安设在婆罗洲岛德拉马格森林保护区的摄像机捕捉到这只神出鬼没的滑毛獭(亦称印度水獭)的踪影。这种动物已被列入国际自然保护联盟濒危物种红色名录中的濒危等级,也就是说,它们在野外面临很高的灭绝风险。

威尔廷表示,虽然研究小组发现水獭和别的哺乳动物在其他遭到砍伐的林区数量出现下降,但得到可持续管理的德拉马格森林保护区“的食肉动物类型依旧非常多样。这表明我们可以在不减少生物多样性的同时,有效利用森林。”德拉马格地区采用的可持续伐木做法包括有选择性地砍伐高价值大树,将推土机伐木痕迹减至最低程度。

7.小心翼翼的斑纹麝猫

安设在德拉马格森林保护区的摄像机捕捉到这只斑纹麝猫从森林小心翼翼穿过的瞬间。这种动物已被列入国际自然保护联盟濒危物种红色名录中的濒危等级。由于其在东南亚地区的栖息地快速丧失,这种外形像猫一样的哺乳动物正面临着极大的生存风险。威尔廷说:“当伐木活动增强的时候,斑纹麝猫将是第一批遭受严重威胁的物种之一。这种动物的存在或许表明森林的生态系统没有遭到太大破坏。”

最新一期的《小型食肉动物保护》(Small Carnivore Conservation)杂志将对这些在婆罗洲发现的哺乳动物种类做详细描述,这是由国际自然保护联盟下属小型食肉动物专家组(Small Carnivore Specialist Group)出版的一份杂志。(秋凌)

马来西亚百年来首次发现濒危毛鼻水獭(组图)

新浪环球地理讯 北京时间7月28日消息,据美国国家地理网站报道,德国莱布尼茨动物园及野生动物研究所于2008年开始,与马来西亚沙巴州野生动物保护局及沙巴州林业管理局合作,实施沙巴州“食肉动物保护”计划,利用功能先进的遥控摄像机,对该地区麝猫及水獭等小型食肉动物进行研究。两国研究人员近日公布了他们最新发现的野生珍稀哺乳动物名单,百余年来在沙巴州首露真容的毛鼻水獭名列榜首。

1.显露真容的毛鼻水獭

德国与马来西亚研究人员是在马来西亚沙巴州德拉马格(Deramakot)森林保护区发现这只毛鼻水獭的,这是一百多年来在沙巴州首次发现毛鼻水獭的踪迹。毛鼻水獭在2008年至2009年间德拉马格森林保护区发现的野生珍稀哺乳动物名单中名列榜首。德拉马格森林保护区位于婆罗洲岛北端,占地面积210平方英里(约合550平方公里)。婆罗洲岛被分为三国领土,分别属于马来西亚,文莱及印尼。

两国研究人员是在2008年发现毛鼻水獭的,这是过去十年间在整个婆罗洲首次发现的毛鼻水獭。据领导实施这项研究的德国莱布尼茨动物园及野生动物研究所的安德里亚-威尔廷(Andreas Wilting)介绍,在摄像机捕捉到这张照片以前,连专家也不确定婆罗洲岛上是否还有毛鼻水獭存在。婆罗洲最后一次发现毛鼻水獭是在1997年,当时,一只毛鼻水獭在公路上被撞死。

2.出外觅食的珍稀獭狸

这是动作感应摄像机在德拉马格森林保护区拍摄的獭狸。獭狸名列东南亚濒危麝猫名单榜首,是德国与马来西亚研究人员在“食肉动物保护”计划中发现的20个不同种类食肉动物之一。据领导实施这项研究的威尔廷介绍,虽然獭狸活动范围很大,但这种活跃在湿地的物种仍受到栖息地减少和伐木活动的严重冲击。他的研究团队还首次拍到獭狸的视频片段。

研究小组表示,1997年以来,当地政府对德拉马格森林保护区做了可持续管理规划,在伐木取材的同时,让林区仍可健康生长,这个项目正在获得回报。沙巴州林业管理局的达图克-萨姆-曼曼说:“最新研究发现表明长期性可持续林业管理对我们国家受威胁程度最大的一些物种保护极为重要。”

3.披着“猫”衣的马来麝猫

在婆罗洲岛德拉马格森林保护区拍摄的照片上,马来麝猫像我们展现了像猫一样的外衣。虽然这种哺乳动物在东南亚较为普遍,但科学家仍不确定马来麝猫的准确数量。据国际自然保护联盟(IUCN)提供的资料,麝猫在马来西亚受到该国1972年通过的《野生动物保护法》的保护。这种昼伏夜行的动物是“食肉动物保护”计划中发现的5个麝猫种类之一——尽管德拉马格森林保护区存在商业性伐木活动。

欧洲野生动物摄影精选:猕猴一家三口亲密依偎

69名摄影师,历时15个月,走遍46个国家,为的是一项使命:把欧洲的野生生物与景致展现在世人眼前。比起自然保护方面的作为,这片大陆上体现人类智慧的丰功伟绩(城市、铁路、咖啡厅等)更为知名。然而正如本项目指挥之一斯塔凡· 维德斯特兰德所说:“由于政策和生活方式的改变,野生生命正逐渐复苏。目前,欧洲大陆将近20%的地区都受到某种形式的保护,而且,随着欧洲人离开家庭农场迁往都市,一场巨大的转变正日益成型。实际上,野生生物正逐渐收复失地,成为欧洲风情更为重要的组成部分。”本文选取的这组照片证实了他的观点。这些照片,与其余数千幅照片一起,共同展现了欧洲野生风物的精华,带您踏上通往一片文明大陆狂野之心的影像之旅。——唐· 贝尔特

芬兰 库赫莫

芬兰与俄罗斯交界处的偏远森林中,脚步稳健的棕熊正跟妈妈打闹。整个欧洲范围内,大型熊类与其他野生动物的数量正逐渐回升。

法国 勃朗峰

绝境归来的北山羊身影在勃朗峰和冰川湖的衬托下显得无比渺小。19世纪,北山羊的数量下降到不足百头,现在,由于人为大力复育,又回升至4万头。

芬兰 奥卢

乌林鸮魅力非凡,但生存空间却十分窘迫。人们曾视这种动物为不祥之兆,一旦见到便将其射杀。如今乌林鸮已成保护动物,正逐渐收复失地。

爱尔兰 萨尔蒂群岛

憨鲣鸟一生大部分时光都花在海面上,俯冲入海捕鱼为生。但在夏季的繁殖期,这种候鸟则会停止劳作,占据岩礁。

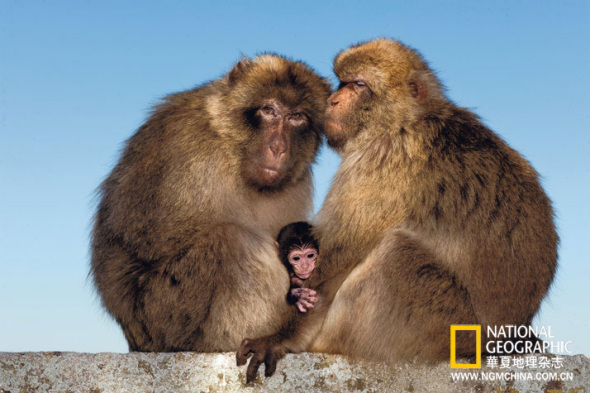

英国 直布罗陀

从北非移居来的无尾猕猴已占据直布罗陀岩山数百甚至数千年。除人类外,猕猴是欧洲唯一的灵长类动物。

拉脱维亚 克梅里

数千年前,波罗的海消退,留下今天克梅里国家公园境内的沼泽与林地。本区是欧盟“Natura 2000”保护网的一部分,该网络覆盖了2.7万个保护点。

葡萄牙 马德拉群岛

僧海豹曾为地中海常见物种,如今却成为世界上濒危程度最严重的海豹种类。20世纪80年代末至今,马德拉群岛保护水域中的僧海豹数量已从6头增加至35头。

欧洲野地奇观

执行本项目的摄影师分头前往欧洲各个角落,完成了125项拍摄任务,覆盖多种生态系统,从亚速尔群岛的海洋生态环境,一直到到里海沿岸的森林草原。他们发现一片处于转型期的大陆:城市与农村发展进程吞噬野生栖息地的同时,较贫瘠地区的农田正逐渐还林,为野生动植物繁衍生息提供了新的空间。曾任世界自然基金会欧洲项目主管的生态学家芒努斯· 叙尔文称,这一趋势有望持续至本世纪中叶。“我们离弃乡村之后,动植物便会取代我们的位置,自然界中没有空闲之地。”(《华夏地理》2010年5月号)

新人狼战:两个族类间自古的领地与食物之争

撰文:道格拉斯 · H · 查德威克 Douglas H. Chadwick

翻译:王晓波

狼,如果你当真去了解就会发现,跟我们非常相像。

它们强大,好斗,看重领地,猎食弱者。

它们聪明,好奇,协作,忠诚,随遇而安。

它们对其栖居的生态系统有着深远的影响。

然而我们却对狼心存芥蒂,这一点毫无疑问。也许是我们无法爱屋及乌,可以任由憨态可掬的家犬鞍前马后地跟着,却对其近亲“坏蛋大灰狼”毫不待见;又或许因为灰狼是这世界上分布最广的大型陆生哺乳动物之一,仅次于人类及其家畜,而且——在北半球——长久以来都是直接跟我们争抢肉食的敌对者。

不论原因何在,人类终归是在与狼开战。这是两个族类之间自古已然的领地与食物之争,它的战场覆盖美国落基山脉北部诸州,一直延亘到我那僻远蜗居的门口——蒙大拿州冰川国家公园附近。一只名叫黛安的年轻雌狼在门廊脚垫上撒了泡尿,算是打上了她的标记。

距此不太远的一座林木覆盖的山丘顶上就有一处狼穴,被上空葱茏的枝条庇护着。洞是从树根之间掘出来的,门户大开如同一张巨口,向地下延伸5米以上——以狼的标准看算是一座大宅子了。地面被一代又一代狼的行走磨得光溜溜的,路径通向一片开阔的山坡,下面是长长的草场,边缘点缀着染了秋色的白杨和柳树。四野寂静,惟有偶尔响起的乌鸦啼鸣。远方矗立着美洲大陆分水岭的雪峰,近处流淌着一条富有野趣的河,狼群的足迹与马鹿、驼鹿和棕熊的脚印交织在一起。这会儿,窝里养育的幼狼也跟着长辈一起出猎了,不过领头雌狼身上的无线电信号表明狼群并未走远。

当初好多美国人认为狼战已经终结。灰狼遭到无情的射杀、诱捕、投毒,即便在自然保护区中也难幸免,到20世纪30年代就从美国西部消失了。 1974年,当局宣布灰狼在下48州内为濒危物种,其种群仅存于明尼苏达州北部的一小片区域和密歇根州的罗亚尔岛国家公园中。

后来,在80年代中期,一小撮灰狼从加拿大沿着大陆分水岭跑了过来,两只在冰川国家公园的隐蔽草场中驻足,并于1986年生养了五只小狼。生物学家为了追踪这些外来者而不倦奔走,将之命名为“神奇”狼群,因为它们就像一阵轻雾般无声无息地消失又重现。

这个狼群日渐壮大,很快分成了两群,三群,基本都在园区内活动。有的狼离群出走,分散到邻近的国有森林中去了。接着,冷不丁有一对狼在冰川国家公园西南边150公里外的私有牧场里安了家,距离爱达荷州边界不足50公里。于是爱达荷州和怀俄明州北部都开始有人报告发现狼踪,不过这些狼也许只是过客而已,没有证据表明它们不是——当时还没有。

1995、1996年,美国鱼类与野生动物管理局从加拿大捕捉狼只,放入面积近9000平方公里的黄石国家公园以及爱达荷州中部的荒野区。这一史无前例的联邦行为引来如潮热议,希望、恐惧、厌恶、官司、头条新闻,热闹得令大多数人以为美国西部的狼群回归就是这样开始的。虽然事实并非如此,但这次引狼入室之举起到了极大的推动作用。狼群壮大了,而争斗加剧了。

食木船蛆入侵波罗的海:威胁数千海盗沉船

新浪环球地理讯 北京时间1月22日消息 据国家地理杂志网站报道,可怕的食木船蛆正在大举入侵欧洲北部的波罗的海。科学家警告说,这些动物对数千艘海盗沉船以及历史上的其它著名沉船构成威胁。几个世纪以来,波罗的海的低温含盐海水一直保护沉船免受蠕虫状软体动物侵蚀。但根据一项新研究得出的推测,受全球气候变暖影响,波罗的海正为船蛆提供一个更为舒适的生存环境。

研究报告联合执笔人、瑞典哥德堡大学海洋生物学家克里斯廷·阿佩尔维斯特指出,船蛆在10年内便可让一艘沉船化为乌有,现在已经进攻了大约100艘沉船。从13世纪开始,它们便开始入侵德国、丹麦以及瑞典沿岸的波罗的海海域。他说:“从1990年开始,船蛆在波罗的海南部展开的入侵便呈大规模扩张之势。”

直到最近,食木软体动物仍很难在含盐量较低的波罗的海生存下来,它们的生存通常需要含盐度较高的海水。船蛆为何突然间大举扩张仍旧是一个谜,但研究显示不断上升的海水温度可能与此有关。阿佩尔维斯特表示,在温度较高的海域,动物面临的生存压力由于某种原因低于低盐分环境。

船蛆入侵将对这一地区的海洋考古产生灾难性影响。长期没于水中的史前木结构定居点以及保存完好的沉船便位于这一地区,其中包括已经打捞出海的17世纪瑞典战舰“瓦萨”号。“瓦萨”号保存于斯德哥尔摩,现已成为博物馆的一个热门展品。

为了保护这一地区保存完好的沉船免遭船蛆破坏,研究人员建议为沉船披上一件聚丙烯外衣或者使用海床沉积物和沙袋加以保护。类似这样的计划将涉及到一片广阔的海域。假设波罗的海拥有10万艘保存完好的沉船,保护计划将达到何种规模我们可想而知。阿佩尔维斯特说:“完好程度近乎完美的高桅横帆船仍有待我们去发现。研究人员每次派遣远程遥控设备潜入水下,都会发现新的沉船。”(孝文)

肯尼亚干旱导致野生动物与人类关系紧张(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月23日消息,据美国国家地理网站报道,当前,肯尼亚正面临着10年来最为严重的旱灾。经常在3月和4月出现的所谓“长降雨”这一年并没有光顾肯尼亚,一些地区的旱情已经持续了近3年。为了获得水和食物,肯尼亚人不得不跋涉数百英里,有时候,他们要进入受保护的地区,与野生动物保护行动发生摩擦。

1.妇女站在救援卡车前等候取水

照片于8月12日在肯尼亚中部的山布鲁国家保护区附近拍摄,一群妇女正站在一辆救援卡车前等候取水。援助人员表示,资源匮乏也同样让政治和种族矛盾趋于恶化,这个国家正处在一场大灾难边缘。

2.虚弱的非洲象幼

照片于2009年8月14日在肯尼亚山布鲁国家保护区拍摄,展示了一头因营养不良而身体非常虚弱的非洲象幼仔,为了支撑身体,它不得不靠在母亲身上。

环保人士2009年9月表示,严重的旱情正让肯尼亚野生动物的生存状况趋于恶化。据悉,这场旱灾可能由全球气候变暖或者东非长期的天气周期所致。2009年以来,肯尼亚南部安博赛利国家公园已经有30头大象幼仔死亡。在山布鲁周围地区以及附近的莱基皮亚高原,人们还发现了38具成年象尸体。

3.人工井取水

2009年8月17日,饱受旱灾之苦的肯尼亚当地人赶着牲口来到一口人工井。这口井位于山布鲁国家保护区附近已经枯竭的埃瓦索恩吉里河河床。

最近,肯尼亚爆发了一系列为争夺牲畜发生激烈冲突的事件,其主要原因可能就是缺少以及肯尼亚一直存在的政治与种族矛盾。9月15日发生的一场冲突共造成32人死亡。由于多年持续干旱,一些人失去了牲畜,为了争夺牲畜,他们不惜爆发流血冲突。

4.肯尼亚中部地区

照片于8月16日在肯尼亚中部地区拍摄,一名山布鲁部落成员正站在井内,为他的牲口取水。这口井位于已经枯竭数月的埃瓦索恩吉里河河床。埃瓦索恩吉里河的枯竭迫使人们不得不长途跋涉,为家人和牲畜找水。

长期以来,野生动物便与生活在肯尼亚保护区附近的人关系紧张,当前出现的旱情无疑让形势更趋于恶化。为了寻找水和放牧地,当地牧人赶着牲畜非法进入受保护的肯尼亚公园。

5.非洲动物的生存面临严峻考验

持续多年的旱灾让生活在肯尼亚国家公园的一些标志性非洲动物的生存面临严峻考验,其中就包括山布鲁国家保护区在内。2009年8月17日,环保人士在这个保护区内发现了图片中的这匹斑马。

野生动物官员表示,动物正以令人担忧的速度走向死亡。令一些环保人士感到恐惧的是,如果在国家公园内寻找水和放牧地的做法继续遭到拒绝,当地牧人可能会开始捕杀野生动物。(孝文)