自然

科学家发现基因合作影响大脑的发育

苍蝇复眼的感光神经细胞(绿色)延伸它们的轴突到大脑视觉神经中枢。科学家已经发现由于两种基因的交互作用,这些轴突能够在大脑中识别出他们的目标区域。

人类大脑中约有1000亿个神经细胞。大脑要发育成一个功能完整的有机体,这些神经细胞中的每一个都必须和其它一些特定的细胞连接起来。然而,这些神经细胞怎么知道它们应该生长到什么位置以及和那些细胞连接?德国马丁斯雷德的马普神经生物学研究院的科学家们已经发现,在果蝇大脑中处于发育中的神经细胞之所以能知道它们什么时候生长到了它们的目标区域,是因为其中两种基因的交互作用。在脊椎动物大脑发展过程中可能也存在着类似的机制,而且这一机制对于更好地理解大脑特定区域发育障碍有很大帮助。

神经系统的复杂程度难以想象。数百万乃至数十亿的神经细胞在生物生长过程中形成,这些细胞中的每一个都与它们毗邻的细胞建立连接,并且生长出长长的连接线(轴突)到达大脑的不同区域。一旦这些轴突到了它的目标区域,它们就与周围的神经细胞建立连接。通过这样的方式,就在大脑中建立起了神经信息处理链,而这些处理链可以让大脑完成各种感觉信息的处理,例如,可以让我们看到茶杯、识别它、伸手去握住它等等。如果连接眼睛和手臂的神经细胞失去了连接,那么想把咖啡放入杯子了就只能是幻想了。

神经细胞与合作细胞的连接是非常基础的连接,基于这一实事,德国马丁斯雷德的马普神经生物学研究院的科学家们和来自京都的同僚们调查这些轴突怎样知道它们应该生长到哪里为止,并且开始与周围的细胞建立连接。神经生物学家分析发现,在果蝇视觉系统成长中,这一功能由两种基因交互作用来完成。

科学家在科学杂志《自然——神经科学》上公布了他们的研究成果:只有在两种基因共同作用下,果蝇的视觉神经才能够正确、恰当地生长。这两种基因控制着两种蛋白质的产生。这两种蛋白质是在轴突的尖端发现的,科学家认为它们从周围组织中收集所处环境的信息。它们的作用是使神经细胞能够在大脑中找到自己生长方向,识别自己的目标区域。研究显示,如果仅有一种基因活动或两种基因活动性失调,就会出现混乱的结果:轴突会在这一方向上的某处停止生长,最终无法到达自己的目标区域。

研究首席著作者铃木隆史(Takashi Suzuki)解释说:“我们推断在其它生物体中也存在着类似的生理机制——包括人类。”这一研究为最终治愈由于误导神经细胞生长而引起的发育障碍提供重要的理论基础。这一理论对于引导新生的神经细胞恢复连接也将会有很大帮助。(锋格/编译)

揭秘跳蚤跳跃能力之谜 高度超出身长一百倍(图)

科学分析,跳蚤可以跳跃到自身长度100倍的高空中

科学网(kexue.com)讯 2月12日消息,跳蚤一直是人们讨厌的生物,它们会跳到你的身上令你感到痛痒,也会骚扰你的宠物猫或狗。这些可恶的跳蚤之所以能"侵犯"到你的身体,是由于它们出色的弹跳能力。据科学分析,跳蚤可以跳跃到自身长度100倍的高空中。那么,跳蚤的弹跳力为何会如此之高?近日,剑桥大学的科学家们通过研究试验,揭开了跳蚤的跳跃之谜。

据国外媒体报道,早前的研究针对的是跳蚤的腿部性能。科学家们通过使用高速摄影装置抓拍到了跳蚤运用腿部跳上家庭宠物身上的全过程。当时已经发现了跳蚤蓄力时,腿部像是弹簧往外拉一样。当跳跃力量足够时,腿部会像弹簧一样弹射出去,将它们送入空中。但是之前的研究并未区分出,跳蚤到底是依靠足尖还是膝盖进行跳跃的?然而,最新的研究为呈现了这个问题的答案。

马尔科姆(Malcolm Burrows)教授表示,这项研究耗时数年,最终发现了跳蚤超高弹跳力的秘密。跳蚤们通过足尖蹬地的方式,让大腿形成了一个弹弓型结构。这种跳跃方式与大多数昆虫相差甚远,仅有蟋蟀等一些长腿昆虫会用这种方式进行跳跃。当跳蚤需跳往极限高度时,它们会让足尖用力与地面接触,使自身的腿部能构成一个简单的杠杆系统。这样能达到最强的跳跃力度。

马尔科姆教授与同事萨顿(Gregory Sutton)博士合作,将豪猪身上的10只跳蚤的51次跳跃镜头拍成了短片。萨顿博士说:"它们的体型要比蚂蚱小很多,这就增加了拍摄的难度。而且其他昆虫在黑暗中不会移动,只在光线良好时,才会跳跃移动。"

研究显示,大部分昆虫在跳跃时只有足尖和膝盖两部分接触到了地面,但是跳蚤跳跃时只有足尖接触到地面。当昆虫的大腿不再向下弯曲的时候,它们便会喷向空中。那些使用膝盖跳跃的昆虫与同时使用膝盖和足尖的昆虫的跳跃方式如出一辙。该项研究被刊登在了最新的生物实验杂志(Experimental Biology)上。

科学家们在电子显微镜下发现,跳蚤的腿在处于极致紧压状态时,它的胫骨和足尖都成绷紧的态势。相反,膝盖却毫无用力的反应。这就证实了跳蚤下压蓄力确是依靠胫骨和足尖。为了方便获取数据,科学家们还建立了跳蚤的数据模型。虽然该研究只对豪猪身上的跳蚤进行了观察,但是跳蚤的跳跃方式都是一样的,所以并无落差。

据科学网(kexue.com)了解,大部分家庭里的跳蚤都寄居在猫狗身上,这种跳蚤会咬人,但是并不会在人身上进行繁殖。3毫米长的跳蚤会将它们的椭圆形卵产在了猫狗身上。由于这些卵在猫狗身上容易脱落,所以它们常常会将卵放在猫狗睡觉的毛毯上。这些跳蚤幼年常不见光,它们以毛毯边上的猫血为食。一旦成年后便摆脱虫茧,寻找可寄居的宿主。一般跳蚤的生命周期只有区区30天。

另外,如此小的跳蚤起跳速度也令人惊叹,它的跳跃初始速度约为3.82km/h(3mph),最高速度大概能达到6.8km/h(4.3mph)。

(科学网-kexue.com 蜘蛛侠)

声明:科学网(kexue.com)独家稿件,版权所有,转载请注明出处。

科学家首次直接在硅片上制造纳米级激光器

梅兰芳的最后一次演出:67岁高龄风采依然(图)

梅兰芳的最后一次演出

京剧艺术大师梅兰芳一生演出的京剧、昆曲达数百出之多。他第一次登台演出,是在1904年8月17日,当时梅兰芳才9岁。梅兰芳最后一次演出,那是在半个世纪之后的1961年5月31日。演出的剧目是新编的京剧《穆桂英挂帅》。演出地点并不在一般的剧场,而是在北京西郊中关村中国科学院的礼堂。

京剧《穆桂英挂帅》改编自同名豫剧,完稿于1959年5月。但这件事的缘起要追溯到1953年。那年豫剧名角马金凤率河南省洛阳市豫剧团到上海演出《穆桂英挂帅》,正在上海的梅兰芳听说了,他以前演过《穆柯寨》等戏,但京剧里没有穆桂英挂帅这一出,他怀着新奇的心情去看了,而且一连看了三遍。戏中穆桂英老当益壮的精神,使梅兰芳深深感动,并产生了感情上的强烈共鸣。最后一场戏结束,梅先生来到后台祝贺马金凤演出成功,同时特意邀请她到马斯南路(今思南路)梅先生家中深谈。梅先生告诉马金凤:“我看了不少戏,但像老穆桂英这个人物,还是第一次在豫剧中发现。我很喜欢穆桂英这个角色。”从此,晚年穆桂英的形象就经常萦绕在他的脑海之中。他想:我老了,唱卖份的戏不合适了。还是搞些类似《穆桂英挂帅》那样描写古代中年妇女的新戏。1958年,豫剧《穆桂英挂帅》晋京演出,梅兰芳又去看戏。马金凤在舞台上展现的穆桂英的豪迈气和那荡气回肠的演唱,使梅先生为之动容,再一次激发起梅先生的创作热情。于是他决定把《穆桂英挂帅》改编成京剧,作为向国庆十周年的献礼作品。

在我国的戏曲舞台上,描写北宋名将杨继业以及杨家将故事的剧目数量极多。其中女将穆桂英也非常富有传奇色彩,她与杨宗保的浪漫爱情,她在大破天门阵中的飒爽英姿等都成为世代传唱的经典故事。豫剧《穆桂英挂帅》是写穆桂英退隐二十多年后的故事,因西夏屡屡犯境,宋王又拟起用杨门女将。但穆桂英深憾于朝廷对杨家将的寡恩薄义,不愿挂帅出征,经佘太君劝导,勉以国事为重,重新燃起她一腔报国热情,乃毅然誓师挂帅,慷慨出征。“老太君她还有当年的勇,穆桂英我就无有了当年的威风?我不挂帅谁挂帅,我不领兵谁领兵!”充满了惊天动地、苍凉悲壮的浓重色彩!

京剧《穆桂英挂帅》的剧本改编由陆静岩、袁韵宜两位女编剧执笔。这次改编、排演,并非简单地把豫剧移植和搬演过来,而是一次新的创作。豫剧的剧本原来只有五场戏:《乡居》、《进京》、《比武》、《接印》和《发兵》。京剧本却有所丰富,加了三场戏。在《乡居》的前面加了一场《报警》,用以明场交代寇准进宫报告边关危急。宋王与寇准、王强商量对策,决定比武选帅等情节。在《接印》一场后面增加《述旧》一场,写杨宗保到校场之前,给他的女儿们讲述当年穆桂英如何英勇杀敌和令出如山。京剧本里的唱词,为了适合梅兰芳的声腔特点,多采用“人辰”的辙口,除了保留豫剧本中“我不挂帅谁挂帅,我不领兵谁领兵”这两句点题性的唱词之外,其他唱词均重新编写。

这次排演《穆桂英挂帅》,由著名导演郑亦秋执导,徐兰沅设计唱腔,除梅兰芳主演穆桂英外,还有李少春、袁世海、李和曾、李金泉、梅葆玥、梅葆玖、夏永泉、杨秋玲等名角、新秀加盟,阵容十分坚挺。

1959年5月25日,《穆桂英挂帅》在北京人民剧场首演,同年10月初又作为国庆10周年的献礼剧目在京公演。这个戏以其激励人心的思想内容和近乎完美的艺术表现,赢得了专家和广大观众的一致好评和社会各界的强烈反响。这是梅兰芳解放后成功推出的第一部新作,也是最后一部新戏,它是梅派剧目新的巅峰之作。周恩来总理看了戏后,对梅兰芳说:“这个戏很好,看得出是你舞台生活40年的集中表演,也是你老年的代表作。在表演上,我没有意见,不过我听见台词里敌人是‘安王’,是否可改为‘西夏王’。”著名京剧作家景孤血在《“一个人演满台”——写在观摩梅兰芳的〈穆桂英挂帅〉后》一文中称梅兰芳“一个人演满台”,就是说,梅兰芳以其那飒飒泱泱的演技,使整个舞台的每一个角落都笼罩在他的表演气氛之下。著名旦角演员于连泉(筱翠花)在《老当益壮》的文章中说:“梅先生的艺术已到炉火纯青的地步,六十多岁的人了,还是嗓子是嗓子,扮相是扮相,腰腿灵活,身上、脸上,一招一式,坦坦然然,水袖清清楚楚,跑起圆场来,脚下轻、稳、快,叫人看了舒服松心,确实难能可贵。”

1961年5月5日,梅兰芳在北京人民剧场复演《穆桂英挂帅》。5月31日晚上,他又应中国科学院之邀,率领梅剧团到北京西郊中关村为科学家们演出了《穆桂英挂帅》。中国科学院的礼堂并不大,科学家们闻说梅兰芳要来演出,他们带着家属早早就来到礼堂,把礼堂挤了个满满当当。在观众席里有当代文豪、中国科学院院长郭沫若和那些赫赫有名的大科学家,他们之中不少是梅兰芳的朋友,当然还有许多京剧迷和梅兰芳的“粉丝”。戏的第二场“乡居”,梅兰芳出场了。由于朝廷寡情薄义,杨家辞朝回乡。穆桂英出场时穿的是蓝帔,梳的是大头,完全是青衣的装扮,但家庭妇女的服饰掩不住她的英武之气。梅兰芳虽然已67岁高龄,然而风采依然,她一出场,就是一个碰头彩。第五场“接印”,更加精彩。穆桂英上场,唱四句[西皮慢板],表达穆桂英盼儿心切,既急于要知道朝廷应敌的对策,同时又怕孩子遭到奸佞的迫害。“接印”一节,她在演穆桂英思想转变时,大胆采用[九锤半]的锣鼓套子,化用传统戏两冲、揉肚子的身段,以哑剧和舞蹈来表现人物的思想活动,她从顾虑中扭转了过来,终于听从佘太君的劝勉,答应挂帅,正准备改换戎装,耳听得聚将擂鼓之声,立刻振起当年奋勇杀敌的精神。水到渠成地捧着帅印唱出了“我不挂帅谁挂帅,我不领兵谁领兵”的豪言壮语。演到这里,全场观众被深深打动,爆发出雷鸣般的掌声。

梅兰芳从1960年开始,就觉得身体不适,胸间隐隐作痛,还以为是胃病。但他只是服用些治胃病的药,照样辛勤工作。这次到科学院演出,同样十分卯上,“出兵”那场,扎上大靠上台,一派英姿勃勃的气概。演出结束,梅兰芳率众位演员谢幕,中国科学院院长郭沫若登上舞台,与梅兰芳热烈握手,祝贺他演出成功。最后梅兰芳挽着郭沫若并肩照了一张相,几天后,梅先生收到科学院送来的合影照片,他还兴奋地在照片上题写了演出的年月日及小跋:“是日观众情绪热烈,而余演来亦酣畅淋漓也。”谁也没有想到这一次竟是梅兰芳舞台生涯中最后一次演出,此时离他去世仅68天。但这次演出为梅兰芳的整个舞台演出史画上了一个圆满的句号。

1961年夏天,梅兰芳又感到胸部不适,后到北京阜外医院治疗,据医院检查是心绞痛,冠状动脉硬化。7月30日下午,梅兰芳心绞痛突发,进阜外医院住院抢救。经首都医学专家会诊,确定为急性冠状动脉梗死合并急性左心衰竭症。在周恩来总理的亲切关怀下,医院尽力抢救。8月8日清晨4时许,梅先生病况突然恶化,心脏停搏,呼吸停止,虽然全力抢救,终告无效,一代大师于清晨5时与世长辞,享年67岁。

巨星陨落,举世哀悼。郭沫若先生怀着极大的悲痛,在8月10日的《人民日报》上发表了《在梅兰芳同志长眠榻畔的一刹那》的散文诗,他追述了观看梅先生最后一次演出《穆桂英挂帅》的情景,他写道:

今年5月31日晚上,你和你所领导的剧团,在西郊中关村为中国科学家们作过一次演出——《穆桂英挂帅》。

你把穆桂英真正演活了,大家都为你的高度优美的艺术风格而感到鼓舞,感到忘我的虔诚,感到陶醉。

中关村科学院的礼堂实在太小了,但有你在台上演出,使那小小的礼堂成为无限大的宇宙。

在那儿真是充满了光辉,充满了愉乐,充满了肃静,充满了自豪,充满了生命,充满了美。

真的,我们的民族有了你这个儿子,我们的党有了你这个儿子,难道不足以使人们自豪吗?不足以使人们高度地自豪吗?

中国的科学家们都在感谢你,都在衷心地感谢你,你虽然只替他们专程演出了一次,但那是永远的一次。

“我不挂帅,谁挂帅?我不领兵,谁领兵?”这是冲破原子核的回旋加速器,使人们发生着责任感的连锁反应。

是那一次,就是那一次,当我们上舞台向你和剧团的同志们谢幕时,你最后挽着我,让要我和你并肩照了一张相。

这是使我多么感到荣耀呀!你的左手紧紧握着我的右手,握得那么紧,让我深深感受到了穆桂英的精神。

这是郭沫若这位大文豪对艺术大师梅兰芳的由衷赞美;也是他对梅兰芳最后一次演出的由衷赞美。郭沫若歌颂的穆桂英精神就是《穆桂英挂帅》中体现出来的,也是在梅兰芳身上体现出来的那种老当益壮,当仁不让,不怕艰险,永远进取的精神!

芬兰科学家分析19世纪古酒成分 将复制新型饮料

芬兰科学家正在分析一瓶从波罗的海底部一艘19世纪沉船遗骸中打捞上来的啤酒,希望能够确定它的成分并按照古方复制出新型饮料。

芬兰国家技术研究中心(VTT)8日称通过化学分析,他们希望能确定啤酒的成分以及“世界上最古老的啤酒之一”的酿造方法。

VTT科学家瓦普拉(ArviVilpola)说他为能参与采样工作感到“非常荣幸”,并称这瓶饮料“尝起来有一点酸,还有一点点咸味”。

几名潜水者去年七月在芬兰西南部自治省奥兰岛打捞起可能在200年前生产的168瓶香槟和5瓶啤酒。据报道,这艘沉船位于奥兰群岛的弗格勒岛附近约50米深的海底,很可能是19世纪初受法国国王路易十六派遣驶往圣彼得堡向俄国皇室赠送礼品的船只。

最初,有关人士根据酒瓶塞上的锚形标志推断其为法国著名的凯歌香槟(Veuve Clicquot)。但凯歌公司专家品尝鉴别后认为这批香槟应该是由现在已停业的Juglar酒坊酿造。而11月份的一次专家品尝认为其中至少3瓶绝对属于凯歌品牌。

研究人员希望能够发现酿造此种啤酒的酵母,因为“酵母在啤酒酿造中的作用在19世纪早期还没有被充分认识,”VTT一名发言人说。

另外,科学家也并不确定酵母可以在寒冷的海底保存两个世纪之久。“我们在显微镜下看到了酵母细胞,但是并不能确定那是活的细胞。这就像刨开坟墓,希望能找到遗体一样,”一名科学家说,“我们已经发现了一些基本保存完好的细胞。”

奥兰岛官员称每瓶香槟可拍出超过7万美元的价格。VTT团队有望于五月份公布研究结果。

小行星撞地球后恐龙或未全灭 仍存活70万年(图)

科学网讯 北京时间1月31日消息,很多人相信由于小行星撞击地球从而导致恐龙灭绝,但最近加拿大科学家通过一些化石发现,当时恐龙可能并未完全灭绝,而是又存活了大约70万年之久。

很多人相信由于小行星撞击地球从而导致恐龙灭绝

据英国《每日邮报》报道,加拿大阿尔伯塔大学的科学家,利用最新“直接测年法”,重新测定了在新墨西哥州发现的食草恐龙鸭嘴龙化石的年代。结果显示化石骨骼是6480万年前的。这就意味着,6650万年前所谓的恐龙大灭绝后,有的恐龙至少又存活了70万年。

领导此项研究的科学家拉里·希曼说,用激光束对化石骨头粒子进行直接扫描,然后对其进行放射性年代测定,只要确定骨骼化石中铅同位素的组成含量,就能得出动物死亡的时间,甚至包括这种生物死前的饮食。

拉里分析这些恐龙幸存的原因包括,某些地方的植被并未完全遭到毁灭,鸭嘴龙得以存活。此外,一些在极端天气中保存下来的恐龙蛋,可能也是部分恐龙幸存下来的因素。此前,很多专家都认为,6550万年前,一颗巨大陨石撞击所形成的碎片和尘土挡住了阳光,引起极端的气候变化,随后导致全球大量植物的枯亡,也因此造成恐龙灭绝。

(科学网-kexue.com 蜘蛛侠)

科学家首次在印尼发现蝙蝠栖身于猪笼草中

|

猪笼草捕虫囊中部阴影就是栖息的蝙蝠

|

新刊登在期刊《生物书简》的研究报告称,科学家发现这些独特的植物亚种和哺乳动物有着非比寻常的关系。

猪笼草——食肉植物的一种,长于营养元素稀缺的土壤环境中,需要依赖捕食昆虫来获取成长所需的足够的氮元素。

而在婆罗洲的泥沼地和石南林中发现的莱佛士猪笼草,以超长捕虫囊著称。而在早前的研究发现,它所捕食的昆虫数量,只有其他婆罗洲食肉植物的1/7。

乌尔曼-格拉夫(Ulmar Grafe)博士及其研究小组研究这种植物如何补充氮元素的摄入的时候,却惊讶的在其捕虫囊中发现了长毛蝙蝠。格拉夫博士说,“我们完全没有料到会发现蝙 蝠居住在捕虫囊中。”而被发现的小型哈氏长毛蝙蝠生活在捕虫囊中部,避开了其底部的消化液。

去年,科学家发现树鼩把另一种食肉植物——马来王猪笼草的捕虫囊当做“天然厕所”。但是,这还是首次在食肉植物的捕虫囊中发现哺乳类动物活体。

越南发现吸血飞蛙 幼仔长有黑色尖牙(图)

在越南发现的吸血飞行蛙。

在越南发现的吸血飞行蛙。

吸血飞行蛙的幼仔长有黑色的小尖牙。

吸血飞行蛙的幼仔长有黑色的小尖牙。新浪科技讯 北京时间1月12日消息,据国家地理杂志网站报道,2008年,人们首次在越南山地丛林地区发现一种吸血飞行树蛙,学名“Rhacophorus vampyrus”。这种树蛙身长2英寸(约合5厘米),只生活在越南南部的雾林地区,能够利用带蹼的四肢从一棵树滑翔到另一棵树。

成年雌性吸血飞蛙在树干的水洼中产卵,避免幼仔沦为潜伏在河流和池塘中的捕食者的盘中餐。研究领导人、悉尼澳大利亚博物馆研究两栖类的生物学家乔迪·罗利表示:“这种蛙没有理由生活在地面上。”

之所以将其称之为吸血蛙是因为它们的幼仔(蝌蚪)长着弯曲的“尖牙”。2010年,科学家发现了这一怪异的特征。罗利指出:“第一次借助显微镜看到这些尖牙时,我不由自主地说‘我的上帝’。”至于为何会长出尖牙,仍旧是一个不解之谜。罗利的研究获得国家地理学会的环保基金资助。

蝌蚪通常长有类似鸟喙的口器。相比之下,吸血飞蛙的幼蛙绝对是一个另类,它们长有一对坚硬的黑钩,从口腔底部向外伸出。在蝌蚪身上发现这种特征还是第一次。科学家尚不清楚这些尖牙的用途。在树干水洼中繁育后代的青蛙经常用未受精的卵喂养幼仔。据罗利推测,尖牙可能用于帮助幼仔破卵而出。在12月21日出版的《动物分类学》杂志上,科学家描述了这种新发现的吸血飞蛙。(秋凌)

阿联酋在沙漠制造50场暴风雨:沙漠有望变农田

科学家正尝试在沙漠地区生成云,从而实现对天气的控制

北京时间1月4日消息,作为阿联酋七个酋长国之一,阿布扎比聘请科学家秘密开发革命性人工降雨技术,首次在沙漠地区制造了超过50场暴风雨,为人类实现将沙漠变农田梦想带来了希望。

数百年来,中东地区的人们梦想着将沙漠变成适于种植庄稼的农田,淡水资源不再像如今这样紧缺。在阿布扎比总统聘请的科学家宣称已在沙漠地区成功造雨以后,他们距离这一梦想更近了一步。去年,科学家采用设计用于控制天气的技术,在阿联酋东部地区艾恩制造了超过50场暴风雨。

大多数人造暴雨出现在7月和8月的盛夏时节,通常情况下,艾恩地区在那个时候根本不下雨。不过,人工降雨也给阿布扎比当地人带来了一些烦恼,因为它们有时变成了冰雹,偶尔伴有大风和闪电。这批科学家一直在为阿联酋总统哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬秘密工作。

他们采用大型电离装置(外形就像钢柱上的灯罩),生成大量带负电荷的粒子。这些粒子会促使云的形成,科学家希望它们接着可以生成雨滴。瑞士公司“国际大都市系统”(Metro Systems International)负责实施这个项目。在一段机密录像中,该公司创始人赫尔莫特·弗鲁尔(Helmut Fluhrer)在谈到他们的成绩时骄傲地说:“我们造出了多场大雨。”

据《星期日泰晤士报》报道,这被认为是首次在天朗晴朗的地区造出人工雨。过去,一些国家使用化学制剂,对云进行催化以实现人工降雨或人工消雨作业。2010年6月,国际大都市系统公司建造了五个电离装置,每个装置配备了20台发射器,可以将数万亿个催化云形成的离子发射到大气层。

在去年夏天的四个月里,当大气湿度达到30%以上,发射器就被打开。虽然阿联酋气象专家预测艾恩地区无云或无雨,但整个夏天该地区仍出现了52场降雨。世界知名大气物理学研究中心——马克斯-普朗克气象研究所负责监督这个计划。该研究中心前任主任哈特穆特·格拉斯尔(Hartmut Grassl)教授表示:“这项技术用途广泛,例如,将水输入至干旱地区。或许,这是对人类而言最重要的技术。”

采用这项技术将节省巨额开支,使用它增雨每年耗资600万英镑,而海水淡化的成本则高达4500万英镑。建造一套电离装置造价约为700万英镑,而一座海水淡化装置的建设成本为8.5亿英镑,这还不算运营成本。一些科学家对这项技术在艾恩地区使用的效果持质疑态度,因为阿布扎比是沿海国家,夏季到来时,空气会从温暖的海洋中集聚水气,然后落于地面,从而诱发降雨。

不过,在电离装置启动后不久艾恩地区便出现降雨以及降雨的次数仍令研究人员十分好奇。德国慕尼黑科技大学从事可持续发展研究的彼得·威尔德尔(Peter Wilderer)教授亲身体验了国际大都市系统公司的实验,并支持这项科学突破。他说:“我们在实现一个重要目标上迈出了重要一步,即在全球气候显著变化的时候,增加淡水资源的可利用率。”

沙漠地区人工降雨技术原理

国际大都市系统公司科学家利用电离装置生成称为电子的带负电荷的粒子。

电子具有吸附尘埃微粒的天生本领。尘埃微粒经常存在于沙漠地球的大气中。

尘埃微粒通过对流由发射器送上高空,与阳光到达地面后释放热量生成的气团汇合。

一旦尘埃微粒到达生成云的合适高度,带负电荷的粒子将吸引空气中漂浮的水分子,令其在周围凝结。

如果空气中有足够的水气,会诱使数十亿个水滴形成云雨。(秋凌)

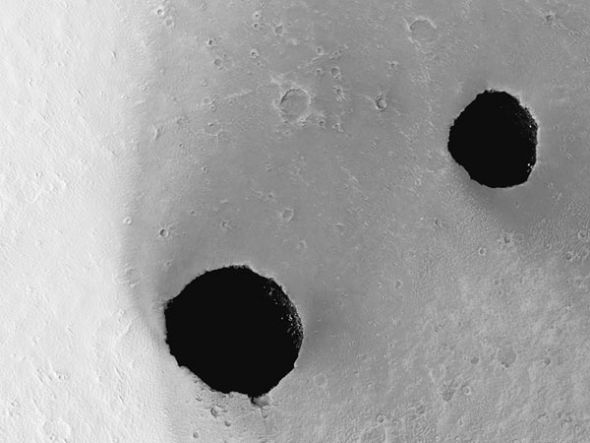

火星表面发现两个深坑最大直径超300米(图)

新浪环球地理讯 北京时间12月27日消息,据美国国家地理网站报道,美国宇航局2010年12月发布了火星侦察轨道飞行器HiRISE相机拍到的土星最新照片,显示了火星表面一些令人好奇的地质特征。每张照片都覆盖火星上跨度为3.7英里(约合6公里)的一片区域,揭示了火星表面小如办公桌的地质构造细节,其中,两个大坑最令科学家感兴趣。

1.火星表面大坑

火星表面大坑

火星表面大坑在美宇航局火星侦察轨道飞行器(MRO)2010年10月1日和11月1日间拍摄的一张照片上,两个大坑就像太空蛞蝓的藏身之处一样,在火星火山艾斯克雷尔斯山(Ascraeus Mons)附近布满尘埃的平原留下了痕迹。一年前,火星侦察轨道飞行器的姊妹探测器“火星奥德赛”号(Mars Odyssey)利用红外相机,最早发现了这两个深坑,每个的直径分别达到590英尺(约合180米)和1017英尺(约合310米)。

HiRISE相机探测任务首席科学家阿尔弗雷德·麦克伊文(Alfred McEwen)说:“当我们比较周围表面时,发现黑洞洞的深坑在夜晚释放出热量,而白天则非常冷。所以,我们决定通过火星侦察轨道飞行器对这两个深坑进行观测,因为这种热成像信息或许是这些特征是洞的证据——科学家仍在这个问题上存在分歧。”自2006年发射以来,火星侦察轨道飞行器一直在对火星进行勘测,向地面发回的数据总量是过去和现在火星探测任务发回数据的总和。

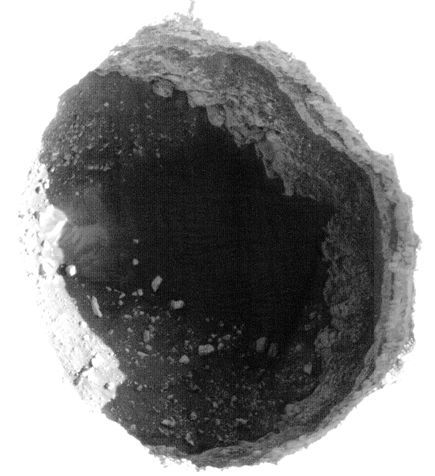

2.火星深坑高清特写

火星深坑高清特写

火星深坑高清特写据美宇航局科学家介绍,在火星侦察轨道飞行器HiRISE 相机2010年秋季拍摄的照片上,更大火星深坑的高清特写镜头显示了沉淀物和巨石,以及被吹入深坑最深、最暗部分的沙子的痕迹。这两个深坑被认为像是立轴一样的结构,从艾斯克雷尔斯山两端的熔岩流穿过。类似地质特征称为锅状火山口,是地面塌陷造成的,美国夏威夷的火山上就有这样的特征。

科学家们仍在这些地质构造是真正的坑(仅是地面的立轴状结构)还是洞(通向地下水平秘密通道)的问题上争论不休。HiRISE相机探测任务首席科学家阿尔弗雷德·麦克伊文说:“一个大大的疑问是这些是不是洞?它们是否会提供支持过去火星潜在生命的某种小环境?”

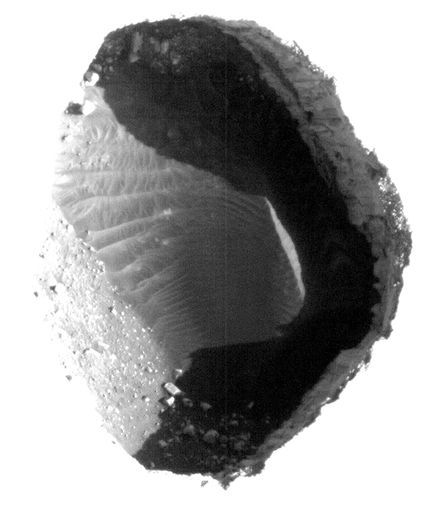

3.历史并不久远

历史并不久远

历史并不久远在这张HiRISE相机2010年秋季拍摄的照片上,更小火星深坑底部显现多块汽车大小的巨石。鲜亮的沙丘与大风吹拂形成的波痕交叠在一起,覆盖着这个深坑的西侧。据美宇航局科学家介绍,两个深坑的形成历史相对年轻,随着岁月流逝,边上的物质塌陷后掉到坑中,斜坡越来越浅,越来越宽。麦克伊文说:“在火星表面,年代更久远的深坑可能有数千个,而像这两个更年轻的深坑或许最多只有数十个,它们非常陡,里面黑洞洞的。”

4.火星泥火山

火星泥火山

火星泥火山根据美宇航局公布的其他最新照片,同样是由HiRISE相机2010年秋季捕捉的画面展现了火星北部低地的大盆地——阿西达里亚平原(Acidalia Planitia)上的泥火山。所谓泥火山是泥浆与气体同时喷出地面后堆积而成,也存在于地球之上。据美宇航局科学家介绍,火星上的泥火山可能是人类寻找过去火星生命存在证据的主要目标。麦克伊文说:“如果这个泥火山是在深处形成的,它可能已经产生有机物,从而展现火星某些远古生命的生物特征。”

5.火星熔岩上的“伤疤”

火星熔岩上的“伤疤”

火星熔岩上的“伤疤”在这张HiRISE相机2010年秋季拍摄的照片上,一个巨大的槽状结构(图中央)将火星塔尔西斯(Tharsis)火山区一分为二。这个直径1.2英里(约合2公里)的凹陷结构称为地堑,当一大片火星地壳在两个断层间塌陷,便会形成这样的结构。以图中这个地堑为例,构造运动在两侧留下了几乎垂直的岩壁——每个厚约0.6英里(约合1公里)。麦克伊文说:“根据这个地堑内的大坑极为罕见来判断,它的年代应该不足10亿年。这一点的证据十分明显,因为它从保存完好的熔岩流穿过。”(孝文)