自然

美澳3科学家获诺贝尔物理学奖 3人曾是竞争对手

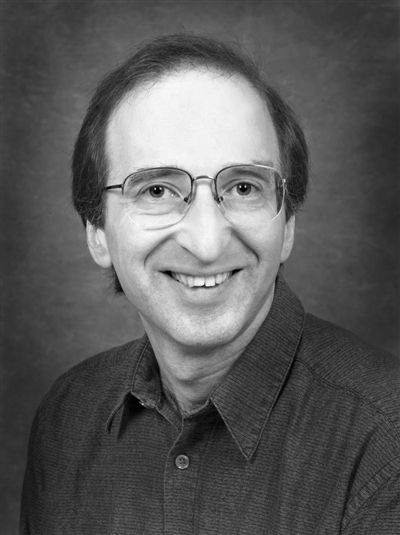

索尔·珀尔马特 52岁,美国加州大学伯克利分校教授,主持超新星宇宙学项目。

索尔·珀尔马特 52岁,美国加州大学伯克利分校教授,主持超新星宇宙学项目。

亚当·里斯 42岁,美国约翰斯·霍普金斯大学和太空探测科学研究所任天文学教授,研究天文物理。

亚当·里斯 42岁,美国约翰斯·霍普金斯大学和太空探测科学研究所任天文学教授,研究天文物理。

布赖恩·施密特 44岁,生于美国,拥有美、澳双重国籍,澳大利亚国立大学教授,主持超新星搜寻小组。

布赖恩·施密特 44岁,生于美国,拥有美、澳双重国籍,澳大利亚国立大学教授,主持超新星搜寻小组。

美国人索尔·珀尔马特和亚当·里斯以及持有美国和澳大利亚双重国籍的布赖恩·施密特获得2011年度诺贝尔物理学奖。诺贝尔物理学奖评审委员会4日评价,这3名获奖者“研究几十颗处于爆炸状态的恒星即‘超新星’,发现宇宙正在扩张过程中,扩张速率不断加速”。

观测50余颗超新星

在瑞典首都斯德哥尔摩瑞典科学院内,诺贝尔物理学奖当地时间11时45分(北京时间17时45分)揭晓。

珀尔马特、里斯和施密特的研究对象,是一些大质量恒星在演化后期伴随星核与星壳分离出现的一种现象,即超级规模大爆炸。质量相当于太阳的8至25倍的恒星以超新星爆发方式结束“生命”,而恒星外侧气体包则高速抛离,所显现的绝对光度可超过太阳光度100亿倍。

分析特定类型的超新星爆发,珀尔马特、里斯和施密特所属的研究小组发现,超过50颗超新星所显现的光度比先前预期暗淡。对这一结果的解释,是宇宙正在加速扩张。

3人曾是竞争对手

这个发现,被瑞典皇家科学院称为“震动了宇宙学的基础”。

诺贝尔物理学奖评审委员会认定,3名获奖者所获研究结果改变了人类对宇宙的认识。“将近一个世纪,一种公认看法是,宇宙正在扩张,是大约140亿年前‘大爆炸’的结果。”评审委员会说。

“不过,发现宇宙扩张正在加速,令人惊异。”评审委员会介绍说,“如果扩张继续加速,宇宙将以冰冻状态终结。”

另外,3人的研究,确认了最初由科学家阿尔伯特·爱因斯坦提出的一种理论,即他称之为“宇宙学常数”的理论。

1998年,珀尔马特主持一个研究小组,施密特则主持成员包括里斯的另一个研究小组。两个小组各自努力,相互“竞争”,而观测结果可谓“不约而同”。

评审委员会宣布,奖金1000万瑞典克朗(约合146万美元),珀尔马特获二分之一,施密特和里斯获另外二分之一。

徐勇(新华社专稿)

■ 反应

“得知获奖后膝盖发软”

诺奖得主施密特称“像第一个孩子出生时的感觉”

现年44岁的布赖恩·施密特生于美国,现居住在澳大利亚堪培拉。他承认,知道获奖消息最初半个小时,自己“确实激动,两腿膝盖发软,一定程度上因为这种(获奖)情形而吃惊。”

施密特接受媒体采访时表示,宇宙加速膨胀的理论一开始受到了不少谨慎的怀疑。“(大家都觉得)重力会减缓宇宙的膨胀,当我们发现相反的事情正在发生时,那真是令人大吃一惊。但是我们越是观察,现象就越明显。”施密特说,“这个发现听起来疯狂得不像是真的,我想我们有点吓坏了。”

谈到获得诺奖,施密特说他是当晚8时之后才知道消息,电话那头传来的瑞典口音十分真诚。“有点像我第一个孩子出生时的感觉,是一种生命改变的体验。”

“我没有期待(获得诺奖)……我猜想,对一些事情,大家会期待,却多半不会发生,而这(诺贝尔奖)就是其中之一。”施密特说。

一同获得诺奖的亚当·里斯教授接到诺奖通知电话的时候,也明显注意到了电话那头的瑞典口音。“我知道,这不可能是宜家打来的。”里斯说。(楚楚)

“一场难以置信的探险”

诺奖得主珀尔马特和里斯称,获奖得益于团队合作

得知自己成为2011年诺贝尔物理学奖得主的消息后,美国人索尔·珀尔马特和亚当·里斯分别表示,他们获奖得益于团队合作。

“这项发现很大程度上是团队努力的结果。”珀尔马特4日在加州大学伯克利分校发表的一份声明中说。他在声明中回顾了其团队每一名成员对于整个成果的贡献。

现在担任约翰斯·霍普金斯大学教授的亚当·里斯与此次共同获奖的澳大利亚国立大学教授布赖恩·施密特属于另一研究团队,他们独立得出了与珀尔马特团队相同的结论。

里斯说:“这项发现有关宇宙在加速膨胀,并暗示暗能量存在。我参与到其中,是一场令人难以置信的探险。能够在卓越的研究机构与优秀的同事合作,我感到非常幸运。”

(据新华社电)

■ 链接

超新星大发现

多年来,天体物理学界一直认为宇宙是在以一个恒定的速度膨胀,直到这三位科学家开始了对超新星的观测。

此次获奖的珀尔马特和施密特分别领导两个研究小组,用最先进的天文观测工具对准了一种“Ia型超新星”。这种超新星是由密度极高而体积很小的白矮星爆炸而成。

由于每颗“Ia型超新星”爆发时质量都一致,它们爆炸发出的能量和射线强度也一致,因此在地球上观测“Ia型超新星”亮度的变化,可以准确推算出它们和地球距离的变化,并据此计算出宇宙膨胀的速度。

两个研究小组总共观测了约50颗遥远的“Ia型超新星”,并于1998年得到了一致的结论:宇宙的膨胀速度不是恒定的,也不是越来越慢,而是不断加快。

(据新华社电)

科学家探秘奇异AGN天体 探测黑洞周围时空影响

腾讯科技讯(Everett/编译)据国外媒体报道,自从天文学家暗示宇宙中存在黑洞这类天体开始,我们对这个神秘“怪物”就充满了想象和思考。人们总是喜欢问:黑洞是什么,它们如何运作,有着何种性质,我们如何知道黑洞的存在。天文学家“最喜欢”的黑洞应该是位于大多数星系中心的黑洞,因为在这个地方,是星系的核心部位,存在于此的黑洞必然有着更强大而神秘的属性,才能保持它们能“统治”着一个星系。这种级别的宇宙怪物一般都是具有非常大的质量和引力。

宇宙中存在着一种被称为“活动星系核”的神秘天体,其也可以称为AGN天体。顾名思义就是中央核区具有非常强得活动性,这类天体我们一般可以称之为星系或者特指其该星系中央核心部分特别活跃的区域。之所以称其为活动星系核,是因为天文学家发现这类天体在无线电波至伽马射线波段都具有非常强的电磁辐射,而且非常亮,光芒盖过了星系的其他部分,使得整个星系看起来就好像只有中央核心部位在显示它的存在。

天文学家对活动星系核的研究认为,其是由超大质量的黑洞构成,也就是说,在其中央是一个恐怖的巨型黑洞,并且正是由于整个超大质量黑洞的活动性,在不断地吞噬着周围物质,形成的强烈的辐射。而这个黑洞由多大的规模呢,天文学家认为其大约在数百万至数十亿倍太阳质量,而我们知道,太阳是地球的30万倍。所以,以“庞然大物”来形容这个宇宙怪物还显得微不足道。

到目前为止,我们对于判断一个黑洞的存在,主要是通过观察黑洞对周围宇宙空间的影响,比如,黑洞在吞噬物质的时候,就是发生辐射,高速坠入黑洞中的物质产生极高的温度,放射的强烈的X射线。而他们是如何观测到宇宙中如此多的活动星系核呢?天文学家提出了一种新的方法。该方法并不是通过观测周围物质受到黑洞的影响,而是可以事先确定它的存在。

天文学家在几十年内一直的寻找关于黑洞周围时空的细节,以图描述这些区域的情况。找出所有的辐射压力和气体压力以及振荡速度和旋转速率等等错综复杂的结构。然而,这些复杂的难题尚未解决。来自四大洲由26个天文学家组成研究小组获得了最新、成像质量最好的活动星系图像数据,其被称为Markarian 509。为此,天文学家动用了五个不同的空间望远镜对其进行观测,以探测该天体周围由于超大质量黑洞所产生的时空影响,这个项目被天文学家称为“测试案例”。

该“测试案例” Markarian 509活动星系核由欧洲空间局的XMM-牛顿空间望远镜和国际伽马射线天体物理实验室(INTEGRAL)卫星在可见光、X射线、伽马射线波长下进行观测。国际伽马射线天体物理实验室也是由欧洲空间局研究的一个天文观测卫星,可以同时在伽马射线、X射线和可见光波段下对天体进行观测。

天文学家之所以如此高频率地研究活动星系核,是因为在这些天体中存在着一些神秘未知的物理过程,其表现为中央核心区域超大质量黑洞正在对周围物质以及时空产生影响。在进行了六个星期的观测计划后,他们得到了目前世界上最好的两个空间天文观测平台的支持,这就是哈勃太空望远镜和钱德拉X射线空间望远镜。更让天文学家兴奋的,美国宇航局的雨燕(Swift)伽马射线探测卫星也加入了这项观测研究,其可以在多种波长下连续对目标星系进行观测。

截至目前,参与研究的天基观测平台汇集当前世界上最先进的数台空间望远镜。在这个多努力之后,天文学家看到Markarian 509活动星系核周围热气体云发出的强烈的X射线图像,这些气体来自于黑洞周围正在落入黑洞的外围物质形成的物质盘,在加热后产生的紫外线辐射。这些炙热的气体由于瞬间变冷,形成高密度的“气体子弹”以每小时一百万英里左右的速度背离黑洞方向而去,这个场景并不是任何人都能想象的。显示了黑洞具有强大的统治力。

这个时代的天文学家对宇宙的观测方式上发生了很大改变,我们可以通过大型望远镜来监视跨度巨大的宇宙天区,对成千上万的观测对象进行统计分析,我们很高兴能看到一个类似活动星系核的“宇宙怪物”出现在观测目标中。诸如此类的大型监控研究,往往研究注意研究对象的细节部分,否则我们会错过重大的发现。

北极上空惊现臭氧空洞:臭氧减少幅度打破记录

据新华社电 一个国际研究小组2日发表的报告说,他们对今年春天观测到的北极上空臭氧减少的数据进行了分析,最终确认这次北极臭氧减少幅度打破了观测记录,首次出现了类似南极上空的臭氧空洞。

美国、加拿大、芬兰、丹麦等国研究人员共同完成的这份报告发表在《自然》杂志网站上。报告说,对今年春天北极上空臭氧观测数据的分析显示,在18到20公里的高空臭氧减少的幅度超过了80%,可谓史无前例。其程度可与南极臭氧空洞相提并论,可以认为北极首次出现了臭氧空洞。

研究人员分析,北极臭氧此次大幅减少的原因是,从去年冬天到今年春天,北极地区寒冷天气持续时间异乎寻常的长。在寒冷条件下,能破坏臭氧的含氯化合物会更活跃,导致了臭氧空洞的出现。

臭氧是由三个氧原子组成的氧同素异形体。距地表20公里左右高空存在一个臭氧层,可以吸收部分对人体有害的紫外线。暴露在这些紫外线下可导致人们皮肤烧伤甚至患上皮肤癌。

近几十年来,由于人类释放了大量氯氟烃等破坏臭氧的物质,臭氧层不时出现一些空洞,特别是在南极地区每年冬天都会观测到臭氧空洞。

大脑长短记忆相互斗争 解运动技能为何易学爱忘

许多动作易学可是爱忘

人们学习某项运动技能的时候,有时学得快忘得也快,而有时虽然学得慢,却能长久不忘,这种现象并非偶然,而是有其生理基础。据美国物理学家组织网近日报道,南加利福尼亚大学科学家首次揭示了在运动记忆形成过程中,短期记忆和长期记忆共同作用但却互相竞争的生理机制。该发现不仅有助于制定科学合理的个人训练计划,也为中风病人康复带来了希望。相关论文发表在近期出版的《神经生理学杂志》上。

该项目由加利福尼亚大学生物运动机能学与物理疗法分部的尼古拉斯-斯格威霍夫领导。研究小组在对中风患者进行空间工作记忆测试时发现,中风后病人的短期记忆被破坏,长期记忆却更好地保留下来,这是因为他们不得不依赖长期记忆的缘故。研究人员由此发现,运动记忆现象是由两个过程组成,对某项技能建立起记忆,是长期记忆和短期记忆共同作用的结果。

研究人员解释说,假如你在学习某些运动技能,比如两种上手投球,分别学这两种,可能会掌握得很快,但一段时间后,却很可能把这两种动作都忘了。但如果你把时间轮流分配在多种运动技能训练上,比如同时学习两种不同的投球,你或许学得更慢,但在以后却可能将这两种都记住。这一现象称为“背景干扰效应”。

斯格威霍夫解释说,“背景干扰效应”是短期运动记忆和长期运动记忆竞争的结果,虽然人们早就知道存在这种效应,但新研究首次揭示了这种效应背后的生理机制。

“不断地清除运动短期记忆有助于更新长期记忆。”斯格威霍夫说,如果大脑是靠短期记忆去记住一项运动任务,记住了之后,该任务却还没能建立起长期记忆。如果人们在此时不停下来,继续学习另一项任务,并在两项任务之间交替轮换地学习,将会进一步建立起长期记忆。虽然这要花更长时间,但以后不会忘记。“学习两种运动技能更加困难。但在无序训练中,我们还没发现忘记的情况。”

斯格威霍夫表示,从长远来看,该发现有助于为中风病人找到最优的康复疗法,以及为每个人制定最有效的训练方案。(常丽君)

相关阅读

电脑模拟黑洞形成过程 神秘震动波证暗物质存在

黑洞产生震动波

据国外媒体报道,纽约大学的研究人员通过模拟早期宇宙中太初黑洞在穿过一颗恒星时,所产生的各种时空效应,从而对暗物质的组成进行理论上的假设。图中形象地显示了当一个太初黑洞在穿过一颗恒星核心区域的过程中,所产生的振动波的情形。不同的颜色的区域对应太初黑洞的密度分布以及其所产生振动效应的强弱程度。在银河系中大约存在着千亿颗恒星,如此大的样本前提下,科学家认为可观察到相当数量的该现象。相关的研究结果已经发表在本月初的《物理评论快报》期刊上。

这项新的研究是通过观察发生于恒星表面的波状涟漪,来间接发现惊人难以捉摸的暗物质存在证据。根据参与该项研究的科学家称:当我们在实验模型中设定一个太初黑洞穿过一颗恒星的中央核结构时,其所产生的振动就可以反映出关于暗物质的信息。这些振动不仅携带了暗物质的信息,同时也会在恒星表面上发生涟漪效应,观察发生于恒星表面的异常活动正式本项研究的关键之处。暗物质对于宇宙学家而言,被认为是构成了宇宙中超过80%的物质,而且至今在天体物理学界从未直接探测到暗物质的存在。

我们对暗物质进行研究,这个过程中所得出的任何结果都使我们对宇宙早期物质的了解产生深远的影响。在寻找暗物质的发现历程中,宇宙学家认为:我们目前所看到的宇宙,即能被人类通过各种手段观测到物质,比如星系、恒星、星团等等仅仅是宇宙中总物质含量的4%,其也被科学家称为“宇宙中正常的物质”,而剩下的即是所谓的“不正常亦或不寻常的物质”,这些奇怪的物质就是与宇宙暗能量和暗物质存在重大关系。

虽然暗物质被认为是宇宙的主宰,在一定程度上说,其是统治着整个宇宙,我们所能看见的宇宙中的物质仅仅是沧海一粟。但是,探测暗物质并不是通过正常的观测手段,由于暗物质不与电磁力发生相互作用,所以用传统的电磁波天文观测无法发现其存在,只能间接地通过引力效应来推断其存在。研究人员认为:这项新的研究可以帮助科学家更好地了解暗物质到底是什么,我们已经知道其统治着宇宙,却还不知道它到底是什么。

科学家通过模拟在早期宇宙中出现的太初黑洞穿过一颗恒星时,研究这个过程终究会发生什么情况。太初黑洞在宇宙学中被认为存在于大爆炸发生后密度较高的时期,也就是处于宇宙加速膨胀的早期阶段。我们目前知道,今天的宇宙诞生于137亿年之前的一次大爆炸。因此,暗物质是如何产生的,以及在宇宙演化过程中哪个阶段出现的,都是科学家需要了解的问题。参与本次实验的研究人员认为:对于实验中出现结果还有待于进一步的观察,这些奇怪的宇宙结构可能是暗物质的来源之一。

由于太初黑洞比目前宇宙恐怖的黑洞要小很多,其体积甚至比原子核还要小,因此不会将整个恒星吞噬掉,自然也不会把光也掩没了。与此相反,由于太初黑洞体积太小,与恒星发生碰撞等接触时,会导致恒星表面上出现明显的振动现象。然而,暗物质与恒星发生接触是一种怎样的场景呢?美国纽约大学研究人员迈克尔科斯登(Michael Kesden)认为:你可以想象一个巨大的水球,然后尝试着将其戳出一个小洞,这时候里面流出的水形成的波状流动就类似于恒星表面出现的情况。迈克尔科斯登同时也是该研究论文的主要作者。

通过观察恒星表面出现异常运动,我们就可以弄清楚在恒星内部正在发生着什么情况。同理,如果一个太初黑洞穿过一颗恒星中央核结构,我们就可以通过观察其表面的振动来了解恒星内部的相互作用。现在,对于本次研究的科学家而言,可能仅仅只是一个时间的问题。研究人员模拟一个太初黑洞具有多大体积,才可以使得其与恒星发生接触时造成恒星表面出现明显振动波纹。结果发现,当质量达到一个典型的小行星水平时,才可符合这个要求。如果仅仅是一个真正意义上的太初黑洞,科学家认为能够在一些离散分布的点上发现异常情况。

研究人员迈克尔科斯登同时也指出:我们现在已经知道太初黑洞可以在恒星表面产生可检测到的振动现象,我们现在尝试着观察在比太阳更大的恒星上会出现何种情况。仅仅是银河系中的恒星就有一千亿颗的数量级,在这么大的基础样本前提下,如果我们知道银河系中哪儿会发生这类现象,每年估计可以看到一万个左右此类的事件。(Everett/编译)

相关阅读

最新发现企鹅各具不同气味 相互之间靠气味辨认

科学网(kexue.com)讯 北京时间9月27日消息,研究人员新近发现,企鹅可以闻出伴侣的气味,这可能有助于它们在企鹅群中找到彼此。企鹅也可以辨识出近亲的气味,免得发生近亲交配。

一些海鸟会利用嗅觉找食物,或者定位筑巢位置。而对美国芝加哥布鲁克菲尔动物园里汉波德企鹅的研究发现,企鹅也能用气味来区分亲人和陌生人。研究发布于《公共科学图书馆.统合》。

研究者使用了动物园饲养的22只汉波德企鹅,将它们分成2组。企鹅尾部有一种腺体,能分泌油脂来保持羽毛清洁,同时也具有嗅觉上的作用。在一个实验中,相对陌生企鹅的气味,有伴侣的企鹅更喜欢伴侣的气味。另一个实验中,没有伴侣的企鹅在闻陌生企鹅的气味时,要花上比自己近亲更多的功夫。

研究者表示,很多动物,包括人类的婴儿都会在新的气味和线索上花上更多的功夫。在很多物种中,气味都被用于吸引配偶,或者防止近亲婚配。

汉波德企鹅在秘鲁悬崖上筑巢,会花上很长时间在海里找食物。在它们回到聚集地,数千只企鹅在一起时,气味可能就能起到辨识身份的作用。研究者表示,对在野外群居的鸟类,比如企鹅来说,知道谁是邻居,可以帮助它们找到自己的筑巢地,也能了解自己该怎么跟邻居相处。(科学网-kexue.com 重林)

相关阅读:

声明:科学网(kexue.com)独家稿件,版权所有,转载请注明出处。

“女子与小人”:受历史所困 圣人也非句句真理

杨义广东电白县人。澳门大学讲座教授;中国社会科学院首批学部委员;曾任中国社会科学院文学研究所、民族文学研究所所长。在海内外出有学术著作40余种,2011年3月由中华书局出版“诸子还原”四书《老子还原》、《庄子还原》、《墨子还原》和《韩非子还原》。

孔子(公元前551年9月28日——公元前479年4月11日)

曲阜的孔府、孔庙、孔林,统称“三孔”,图为大成殿。

演讲人:杨义时间:9月12日地点:澳门大学

孔子还原研究的困惑

孔子一旦成了圣人,他的名字就成了公共的文化符号,人们可以尽心竭力地对之进行阐释、开发、涂饰和包装,他也就在相当大的程度上不再属于他本来的自己了呢?

在孔子还原研究中,我们首先接触的一个令人困惑的问题是:两千年间大量的孔子研究,究竟是在研究本来的孔子,还是在研究历代儒林人士和统治者层层叠叠地给孔子附加上的涂饰?

孔子从春秋时代的一位伟大的思想者和教育家,演变成圣人,经历了周秦时代的“前圣人时期”,从汉到清的“圣人时期”,五四新文化运动以后的“失圣人时期”,以及改革开放以来的“后圣人时期”。

在这两千余年中,“圣人时期”所占的时间在百分之八十以上,孔子受到一浪接一浪的学术上的解读和政治上的诠释,积累不可谓不丰厚。同时又颇有一些“圣人之徒”,以千差万别的姿态和色彩,对之进行着闪耀着灵光的装扮、涂饰和改造。这是否意味着,孔子一旦成了圣人,他的名字就成了公共的文化符号,人们可以尽心竭力地对之进行阐释、开发、涂饰和包装,他也就在相当大的程度上不再属于他本来的自己了呢?

智能玻璃用于调节室内温度 不用空调亦冬暖夏凉

科学网讯 北京时间9月25日消息,日前多名韩国科学家发表论文联合推出一款新型智能玻璃,由它制造的家用窗户可以让民众以较低成本实现冬暖夏凉。

据《朝鲜日报》报道,这项科研成果的发明者林何新、祖郑何、金裕荣和李章桓,他们来自韩国崇实大学和韩国电子技术研究所。据他们介绍,当光照强烈、天气炎热时,这种智能玻璃会自动变暗,做到完全不透明;而当阳光不足、天气较冷时,这种智能玻璃又可以在几秒内切换到完全透光的状态,从而使更多的阳光照射到屋内,利用太阳能给房屋供暖。

“据我们了解,现有的智能窗户都无法如此迅速地实现光学性能切换,”这些发明者在《美国化学学会纳米》杂志上撰文说,“通过管理照射到房屋内部阳光的多少,这种新型的光控制系统提供了一个节省取暖、制冷和照明费用的新选择。”

市面上现有的智能窗户产品往往价格昂贵、质量较次,并且在生产的过程中使用各种有毒材料。于是,这4名研究人员便开始着手研究新型智能窗户系统来克服这些问题。最终,他们发现聚合物、离子膜以及甲醇溶剂结合起来可以生产出便宜、稳定且功能强大的智能玻璃。

(科学网-kexue.com 蜘蛛侠)

美科学家发现神奇病毒 7天内可杀死乳腺癌细胞

你相信有一种病毒能在7天内杀死乳腺上的癌细胞吗?美国科学家找到了一种神奇的病毒,它可能为乳腺癌的治疗带来新方法。

综合国外媒体9月23日报道,这种病毒名为腺相关病毒2型(AAV2),约有80%的人携带这种病毒,它会对人体产生影响,但是不会致病。宾夕法尼亚州州立医学院的研究人员2005年发现,该病毒可导致宫颈癌患者的癌变细胞死亡。随后他们针对不同阶段乳腺癌病变细胞进行试验,在使用AAV2对付癌变细胞后,所有癌变细胞在7天内都消失了。

微生物学与免疫学方向的助理研究员萨米纳·阿拉姆指出:“如果可以判定哪些病毒基因发挥了作用,我们就可以将这些基因引入治疗方法中,如果我们能够确定AAV2触动了哪些路径,就可以研制出启动那些路径的药物,或者可以只用该种病毒本身来治病。”

美国疾病控制中心人员表示,在美国女性中,乳腺癌是最为常见的一种癌症,造成的死亡人数也较多。有关专家认为,由于乳腺癌患者发现自己患癌时所处阶段不同,所以治疗方法也不同。“在治疗乳腺癌患者时,你不能采用同一种方法,”微生物学与免疫学教授克雷格·迈耶斯说。

研究人员通过一项正在进行的研究发现,AAV2还可以杀死身体其他部位的癌变细胞,如前列腺癌、鳞状细胞癌及黑素瘤等。目前的试验对象都是小老鼠,不久后,研究人员将把近阶段所取得的成果进行刊发。

以天真直面悖论:论自我怀疑的田野作业

《天真的人类学家》 (英) 奈吉尔·巴利著 广西师范大学出版社 2011年7月

英国人类学家奈吉尔·巴利因为他的这部名著《天真的人类学家》,而被称为“人类学界的卓别林”,可以想象在人类学界的著述中,这是本怎样的奇书。它的“奇”,首先是因为虽然它的属性无可争议地会被划归在人类学民族志的范畴,却在风格上与大多数的民族志截然不同——既抛却了晦涩的学术术语,也没有难以令非专业人士敬而远之的人类学理论,而是以一种学术著作罕见的软性视角和英国式的风趣幽默,真实有趣地记录了作者两度进入非洲喀麦隆某个不知名的部落,对多瓦悠兰部落进行田野研究的过程。

传统民族志往往都是将笔墨着力在如何全面展现自己所研究的对象上。这往往会导致民族志在表述上的八股文倾向,即按照人类学的几个主要研究领域顺序描述特定社区的文化与社会状貌,从而使很多民族志在文体上如出一辙。这种视角上天然的全知全能的优越感,却使得想要揭开被研究对象脸上蒙纱的希望越加渺茫。而巴利虽无法摆脱这一背景,却采用了一种特殊的民族志著述方式——从如何获得签证开始,巴利仔细描摹了他步步深入目的地的田野经历,既有如何与当地官员唇枪舌战,又有与当地传教士的意外结缘;而对于所见的一切,巴利毫不掩饰自己的惊讶之情:这些未开化的地方,何以一样会有贫富偏见?多瓦悠兰人为什么会歧视自己的母语?而因为文化的差异和冲突,巴利的无奈和疑惑则常常令人捧腹不止——比如巴利曾经对多瓦悠兰人喜欢的惯例说法十分困惑:“我问:‘谁是庆典的主人?’‘那个头戴豪猪毛的男人。’‘我没看到头戴豪猪毛的男人。’‘他今天没戴……’”

至于旅程中不断出现的经费、交通、沟通等等看来与学术无关的问题,巴利都以一种足够坦诚并且幽默的态度记录着。于是,我们的眼前浮现出的是这样一幅图景:一个踌躇满志、天真的英国人类学家,骤然降落到完全陌生的非洲部落,两个世界、两种文化的冲突,令他陷入窘境而笑话百出。

令人感慨的是,巴利这种看似不够学术的态度却极真实地体现了田野工作的当时性,而这并没有令多瓦悠兰人的性格特征和文化状貌退居后台,相反这种人类学家与当地人互动的情境式的再现,让多瓦悠兰人变得真实可触,而非只是存于冰冷文本中的被研究者。

其实,就连田野工作的“发明者”马林诺夫斯基也曾经在他的一本著述中流露出自己并非全知全能,而是有缺点的凡人,但据称,这样的论调激起了人类学界的愤怒——本该是以一种完美姿态,甚至是一种带有优越感的姿态去揭露一个陌生而原始的世界,怎么可以持有自我怀疑的态度?但当质疑之声渐渐退去的时候,这一论调迫使人类学研究者们开始意识到田野作业的研究方法的局限性。进而,田野作业文本记录的可靠性、人类学的表述危机,乃至人类学这门学科本身的特质都不断被重新审视。

时隔多年,巴利在这本《天真的人类学家》中靠他自称的这些“非人类学”、“无关宏旨”、“不重要”的田野记录,以情感和实例再一次袒露了田野工作的困顿以及人类学家本身的局限性,以一种宽容之心巧妙地直面了人类学研究中的悖论。虽然,巴利之后,这个悖论依然存在,但巴利的迂回和智慧,却让我们紧绷的神经一下子放松了,而后得以一种直面而非回避的态度勇于反思,而这样的反思令人类学这一学科生机勃勃。这也是这本著作的学术价值所在。来颖燕