自然

盘点地球六处似外星地区 加拿大冰原如火星(图)

北京时间3月5日消息,据国外媒体报道,当科学家们规划未来的行星或月球探测项目时需要进行一些野外实际测试。这就需要最接近这些外星环境的野外条件,因为我们不可能将设备实际送上外星球进行测试。于是我们这颗行星上的一些极端环境便成了受欢迎的地点。这些地区的环境极其恶劣,有些甚至让人有身处外星之感。

1.加拿大的红色行星

加拿大的红色行星

加拿大的红色行星霍顿火星项目(The Haughton Mars Project)旨在通过一种最为便捷的手段对未来计划前往火星考察的人员和设备进行测试。加拿大的德文岛(Devon Island)是全世界最大的无人岛屿,这里有著名的霍顿陨石坑,其直径12英里(约合19公里),是大约2300万年前一颗陨星撞击地球时形成的。研究人员们表示,这块北极岩石荒野中的地质学和生物学特性为人们研究火星的可能演化史提供了独特的视野,尤其是对火星的水和古代气候学方面的研究工作,地质学历史上陨星对于地球和太阳系中其它行星体的撞击,以及生命可以承受的最极端环境条件限制等等。尽管地球上没有任何地方可以达到火星表面所具有的那种极端低温,干燥,低压和强辐射环境条件,但这片荒野毕竟是科学家们在能够在地球上找到的最接近火星环境的地点之一。

2.在沙漠中进行测试

在沙漠中进行测试

在沙漠中进行测试美国宇航局实施的沙漠研究和技术试验(D-RATS)项目在亚利桑那的沙漠中进行人机系统的实验。这里干燥,多沙尘的环境以及极端的温度变化让这片沙漠成了测试火星车和未来用于人类宇航员登陆其它星球时使用的居住舱技术性能的极佳场所。在这里,从1998年以来一直在进行这方面的实验工作。去年这里还进行了未来计划用于在其它行星表面行驶的高性能探测车,自动考察车助手,宇航员居所,新型太空服以及深空通讯系统等设备。

其中一项新技术是太空探索交通工具(Space Exploration Vehicle),这是一种转运车辆,它可以在太空自由飞行,也可以安装在一种12轮的车身底盘上,成为一辆壮实的,大小和皮卡般相当的探测车。它的增压舱可以支持两名宇航员进行为期14天的考察。其它在此接受测试的还包括美国宇航局的半人马运输车,这是一种闪着金光的小车,它可以装载宇航局灵巧的机器宇航员Robonaut。其它工具,包括钻探设备等,也可以由半人马运输车携带。进行所有这些测试都自有其原因:美国宇航局正计划在未来执行一项名为“Osiris-Rex”的小行星取样返回任务。根据这项计划,该局将对小行星1999 RQ36进行表面取样,并于2023年将样本送回地球。

3. 夏威夷的火山

尽管对于大多数人而言,夏威夷更多的意味着美丽的沙滩和度假胜地,但是事实上这里有着很多崎岖的地形,尤其是在莫纳克亚山。这是一座位于夏威夷大岛上位置偏僻的休眠火山。在莫纳克亚山的坡地上有一处地点非常像月球上的陨石坑,美国宇航局和它的国际合作伙伴们当然不会错过机会,他们在这里演练着未来的月球探测计划。研究人员们也在这里测试他们用于寻找月球或其它天体上水冰的技术,以及开发,储存矿物,金属和阳光的技术方案。

在2010年,在这里发现了富氧的土壤样本,这一特征和月球土壤很像。为了利用这一资源,加拿大的工程师们开发了一种名为“风化层采掘机”的设备。在莫纳克亚山,这套采掘设备挖掘并将其采集的火山灰送入一种可以熔化并处理物质的装置,这种装置可以将含有甲烷的物质处理并产生水。随后这些水会被点解,形成氢气和氧气。然后将这些得到的氧气液化并储存起来备用,氢气则用来产生重新制造甲烷反应剂或者输入燃料电池用于其他方面的电力需求。

4. 在湖泊中寻找地外生命的起源

在湖泊中寻找地外生命的起源

在湖泊中寻找地外生命的起源在加拿大不列颠哥伦比亚省的帕维湖(Pavilion Lake)水下深处,美国宇航局和国际合作伙伴们正在研究淡水微生物的起源问题,这些微生物是地球上最早的居民之一。宇宙生物学家正将在此收集的数据应用于太阳系及更遥远太空中的地外生命搜寻工作。在帕维湖,研究人员还使用深水潜艇模仿未来对近地小行星的探测任务,包括对通讯延迟的模拟,而湖水的浮力也将让宇航员们能更加真实的体验小行星的微弱重力。

5. 佛罗里达海底

佛罗里达海底

佛罗里达海底在佛罗里达州附近的海底可以让你模拟体验国际空间站上生活——至少美国宇航局是这么认为的。“Aquarius”是全世界唯一一座永久性的水下居所兼实验室,它位于基-拉戈(Key Largo)海岸外3.5英里(约合5.6公里)处的海面下。宇航员在此长期居住,时间长达3周,这样做可以让他们提前了解在飞船上生活是什么感觉。同时在这里还可以方便地进行水下模拟太空行走以及探测车驾驶训练。就在今年夏季,宇航员们还将在这里模拟进行一次小行星登陆考察计划。

6. 加拿大含硫泉水

加拿大含硫泉水

加拿大含硫泉水博拉峡湾通道(Borup Fiord Pass)是加拿大努纳武特地区埃尔斯米尔岛上一处被冰川切割出的峡谷谷地,这里拥有大量含硫泉水。这里大致位于霍顿陨石坑所在地以北1000英里(约合1600公里),这里为科学家们提供了模拟研究木星卫星的最好场地。

美国行星学会已经资助了一个研究项目,试图更好地了解这一地区的生物学,地质学和化学状况。这里的景观在地球上是独一无二的:大量的水从冰川表面裂隙中涌出,并沉淀出大量的硫,石膏和钙华。与此同时,这里的空气中也充斥着硫化氢的气味。这一切改变了这里冰川的面貌,留下显著的印记。这里特殊的化学特性,加上极端寒冷干燥的气候环境,让这里像极了火星和木卫二地下可能存在的水热系统。(晨风)

霸王龙咬合力高达3.5万牛顿为鳄鱼10倍(图)

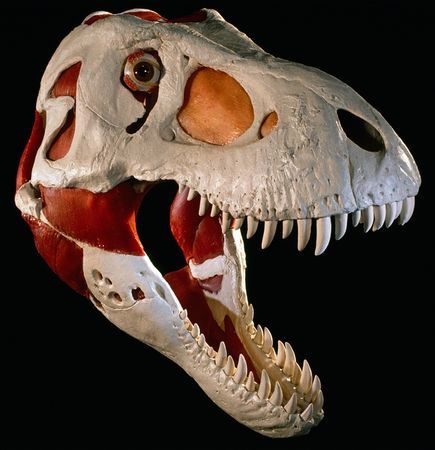

这是一具出土于美国南达科他州的霸王龙头骨三维肌肉结构重建效果图

这是一具出土于美国南达科他州的霸王龙头骨三维肌肉结构重建效果图新浪环球地理讯 北京时间3月1日消息,据美国国家地理网站报道,霸王龙是称霸一时的陆地霸主,而一项最新研究显示,这种庞然大物的咬合力同样傲视群雄,在从古自今的陆生动物中无人能敌。

尽管这种食肉巨兽的知名度非常高,但是最近几年有关它的一些传统观点受到了一些质疑,比如说这种体长12米的巨型恐龙是否真的能够奔跑,或者只能蹒跚挪动它那沉重的身躯?同样的,也有人质疑尽管霸王龙体型巨大,但它那张大嘴的咬合力却不一定能雄冠古今。

为了解开这一问题的答案,生物力学专家进行了一项最新的研究,他们使用激光扫描仪对幼年以及成年时期的霸王龙头骨进行数字化扫描。小组随后采用计算机模型重建了这种食肉恐龙的下颌部肌肉并分析其咬合表现。

这一模拟研究结果显示一头成年霸王龙的咬合力可以高达3.5万~5.7万牛顿。这一数字是过去估算值的4倍,是现代鳄鱼咬合力的10倍。霸王龙大约在距今6500万年前灭绝。这项研究的首席科学家,英国利物浦大学计算机解剖学家卡尔·巴特斯(Karl Bates)认为“它当时可能是一种咬合力惊人的可怕捕食者。”

霸王龙和巨齿鲨

不过尽管霸王龙的咬合力在陆地生物中傲视群雄,但如果和海洋中的一些生物比起来仍然是不自量力,比如巨齿鲨。这种史前巨型鲨鱼可以长到16米长,体重比最大的大白鲨还要高出30倍。

过去的研究显示这些大致生活在1600万年前的可怕海洋掠食者拥有的咬合力可以达到霸王龙的3倍以上。但巴特斯说,考虑到巨齿鲨巨大的体型,它的咬合力数字应当更高。也就是说霸王龙可以用比现代的巨型鳄鱼强大10倍的超强咬合力去撕咬猎物吗?这个问题的答案取决于霸王龙的头骨可以承受的应力大小。也就是说,它可以用多大的力量去撕咬猎物而不至于伤到自己。(晨风)

澳大堡礁首次拍到鲨鱼相食场面(组图)

新浪环球地理讯 北京时间2月14日消息,据美国国家地理网站报道,鲨鱼是海洋中的霸主,它们以其它鱼类和海洋生物为食,但是最近在澳大利亚大堡礁水域,科学家们拍摄到惊人一幕:一条鲨鱼正吞食另一条被其捕获的鲨鱼,此时这条流苏须鲨几乎已经将半条鲨鱼吞下。

大快朵颐

大快朵颐

大快朵颐丹妮拉·西塞瑞利(Daniela Ceccarelli)和大卫·威廉姆森(David Williamson)来自澳大利亚研究委员会下属的珊瑚礁研究中心,他们在对这片海域中的珊瑚进行研究时无意中拍摄到了这一场景。

西塞瑞利说:“我首先注意到的是一条几乎呈白色的竹鲨。”但是她当时以为是这条鲨鱼将头藏在了珊瑚礁下面,于是便试图去查看它隐藏的前半部分。但是当她游近之后,她才发现了事情的真相。她说:“事情变得很清楚了,一条须鲨已经吞下了竹鲨的前半部。竹鲨毫无动静,显然已经死了。”

科学家之前对于鲨鱼胃部残留物的解剖研究显示,须鲨确实会吞食其它种类的鲨鱼。不过西塞瑞利说:“我怀疑这可能是首次直接目击这样的事件。”并且她非常确信这张照片应该是首次公开发布的须鲨吞食其它鲨鱼的图像资料。

旗鼓相当

旗鼓相当

旗鼓相当澳洲大堡礁,一条流苏须鲨正试图吞下一整条竹鲨。这两条鲨鱼的体长接近,从头到尾都在100~125厘米左右。并且两者的活动范围也相重合,大致都位于西太平洋区域,它们都喜欢在这里广阔的海底珊瑚礁浅海海床上到处游弋。

“在某些区域须鲨比较常见,这两种鲨鱼游弋的路径就有可能交汇。竹鲨喜欢在海床上到处搜寻食物,有时候会将脑袋钻进洞穴或狭缝中,寻找一些无脊椎动物食用。”根据资料,褐竹鲨常常被发现出现在潮汐湖泊中,并且它们在离开水的情况下能够生存12小时。

地毯鲨

地毯鲨

地毯鲨扁平的身体,长满胡须的脸——因此毫不奇怪的,这种须鲨有时也被称作“地毯鲨”。

西塞瑞利说:“它们会安静地趴在海床上进行完美的伪装,一动不动地耐心等待猎物的靠近,然后用闪电般的速度捕获猎物。”

作为一种采用守株待兔策略的捕食者,须鲨不能对自己所吃的食物有所挑剔。这也就帮助解释了为何在澳洲大堡礁的那条须鲨竟然会吞食其它种类的鲨鱼这种看似怪异的现象。

和许多其他种类的鲨鱼一样,须鲨的下颚骨可以松开,帮助它们吞下非常巨大的猎物。它们口中的牙齿倾向后方,从而帮助它们将猎物往里面推送。

西塞瑞利指出:“只要给予足够的时间,它们可以吞下并消化甚至比它们自己体型还要大的猎物。”

完美的伪装

地毯鲨

地毯鲨一条流苏须鲨隐藏在周遭环境之中,难以辨认。其身上网格状的花纹和精细的皮肤流苏让它的扁平身体能够很好的隐藏起来。

不过,尽管科学家们知道须鲨可以捕获并吞下非常巨大的猎物,但是他们仍然无法确定这种动物是如何处理几乎和它们身体一样大的猎物,比如一整条鲨鱼的。西塞瑞利说:“我们现在对于须鲨如何消化它的食物知之甚少。大部分鲨鱼会囫囵吞枣地一下子吞下整条猎物,因此,面对几乎和自己一样大的猎物,须鲨要想整个吞下它估计将需要花费数天的时间。”

现在,一份有关珊瑚礁水域中鲨鱼相食的论文已经发表在了最近的一期《珊瑚礁》杂志上。(晨风)

日本黑猩猩记忆力超人类 半秒记住数字排列顺序

黑猩猩Ayumu能在眨眼功夫记住一组数字的位置和顺序。

黑猩猩Ayumu能在眨眼功夫记住一组数字的位置和顺序。 日本京都大学的黑猩猩Ayumu只用60毫秒就能解决数字难题。

日本京都大学的黑猩猩Ayumu只用60毫秒就能解决数字难题。北京时间2月13日消息,日本一头圈养的黑猩猩经研究人员训练,能顺利完成一些连人类都无法实现的记忆技能。Ayumu被认为是世界上最聪明的动物,能轻易完成一系列记忆测试,比人类表现得还要出色。

它是黑猩猩Ai的儿子。日本教授松泽哲郎用30多年研究Ai的智力。Ayumu于2000年在京都大学出生,现在11岁了。作为“Ai计划”的一部分,多年来是灵长类动物研究所的研究对象。科学家开展该计划的目的是更好地了解黑猩猩智力。

Ayumu在记忆上表现得特别出色,能轻松记住屏幕上一系列数字的具体位置,然后在最短时间的记忆后准确无误地回想起来。它5岁时就比负责黑猩猩智力研究项目的教授们表现出色,到11岁已可以完成大多数人类不能完成的记忆技能。

Ayumu在不到半秒就可以记住数字及其位置,这个时间比眨眼还要快。有人对这项研究结果表示怀疑。但研究人员指出,如果Ayumu只是对这些数字有惊人的记忆力,那它仅仅通过猜测完成记忆的几率是36.2万分之一。

英国广播公司和探索频道联合制作的电视节目《绝顶聪明的动物》播出了它最近的记忆特长。它对英国电视观众来说并不陌生,2008年还在第五频道一个名为《非凡的动物》的电视节目上亮相。这只雄性黑猩猩在一系列比赛中挑战英国记忆冠军本·普里德莫尔,结果轻松将其击败。它记忆屏幕上数字位置的速度比普里德莫尔快3倍。(孝文)

斑马神奇黑白条纹存新解 并非用于隐藏而是驱蝇

一个多世纪以来,鲁德亚德-吉卜林的故事《Just So》通过虚构的方式解释了为什么动物们看起来是这个样子,这让孩子们(还有成年人)感到高兴。但是虽然吉卜林讲述豹子的斑点和骆驼的驼峰,但他从不讲述斑马的条纹。一项最新的研究填补了这个空白,这次是真实的资料。

抛开了一系列可能的解释,新的研究成果声称斑马黑白相间的条纹图案以一种方式反射光线来帮助它们远离传播病毒的苍蝇。饥饿的苍蝇或许不是推动斑马进化出条纹的唯一动力。但是这个发现或许能提供一些方法,来帮助防御动物甚至是帮助人们抵御一些昆虫。

一位来自瑞典兰德大学的进化生物学教授苏珊娜说:“我们一直都在养殖动物来获取肉制品和奶制品,并且我们也不必关注它们皮毛的颜色和样式。或许这是我们需要考虑的事情,也许能从斑马那里学到某种策略来帮助我们。

从十九世纪七十年代开始科学家们就一直在猜测斑马条纹的目的,当时查尔斯-达尔文批评了阿弗雷德-罗素-华莱士的理论,认为条纹在高高的草丛中提供伪装是错误的。达尔文争辩说:“斑马更喜欢开阔的大草原,那里的草非常短所以条纹很难成为有效的隐藏工具。”从那以后,科学家声称条纹作用包括斑马之间识别,抵御狮子们袭击,还有温度调节的作用,亮暗相间的皮毛或许会导致空气扰动从而帮助斑马保持凉爽。

苏珊娜和她的同事们猜测,属于虻科群体的果蝇是否与这种情况有关。这些果蝇对于斑马、牛、马和相关的动物来说是主要的害虫。它们的叮咬会明显的减少动物进食,并且它们能够携带致命疾病。在之前的研究中,苏珊娜和她的团队发现黑色动物比白色动物对于马蝇来说更具新引力,很可能是由于不同表面的光线反射方式。直射的阳光充满了全方位闪烁的光线。但是当光线从水中反射或者在深棕色的牛、马表皮发生反射,它的反光水平的排成一行。

虻科苍蝇被这种线性的偏振光所吸引:这通常引导它们飞向水坑,在那里它们能够产卵和交配。就跟平常一样,它们的偏振光感觉引导它们找到大型动物,带给它们叮咬和无尽的骚扰。

既然斑马是黑白相间的条纹,研究人员猜想这些引人瞩目的动物是否对于苍蝇有着中水平的吸引力。为了查明,他们进行了一系列的试验,使用了充满油的盘子、无味的捕虫面板以及黑色、棕色、白色或者条纹的塑料模型。在夏天那几个周,匈牙利马场里的苍蝇每天都飞向它们喜欢的颜色模式并且被困在那里,研究人员收集这些昆虫,统计数量并测量它们的选择。

研究人员在实验生物学杂志上公布了研究结果,不出所料的是数百只苍蝇在同样的情况下飞向了黑色物体,极少数的苍蝇在白色表面降落。令人惊奇的是条纹物体吸引了非常少的苍蝇,有时候比白色表面吸引的更少,而黑色条纹比白色条纹吸引了更多的苍蝇。

当研究人员制造出比一只斑马图案更宽的黑色条纹,模型吸引了更多的苍蝇。测定结果确认最偏振的表面吸引了大多数的昆虫。苏珊娜说:“考虑到斑马借助这个主要的优势避免蚊虫叮咬,这些叮咬能够在它们生育前杀死它们。论文提供了一项强有力的证据进化出条纹是为了帮助动物们抵御昆虫和昆虫携带的疾病。

加州大学戴维斯分校的行为生态学家蒂姆-卡罗说:“和新数据一样的牢固,然而这个故事还远未结束。”他正在写一本关于斑马外貌进化的书。如果条纹是这么有效,比方说,为什么不是所有的欧洲马都有条纹呢?与此同时,研究已经仔细的检查了大多数关于斑马进化的其它理论。为什么斑马是黑白相间的,这或许有许多的原因。

卡罗说:“动物染色在军事和其它领域的应用已经有了一段很长的历史,黑白条纹的几何模型在第一次世界大战期间用于海军舰队的伪装技术。”尽管如此,像这次新研究一样的研究可能会在年轻人的心里造成最大的影响,引起他们对于科学和大自然极大的兴趣。

卡罗说:“我认为对于这种研究老说真实存在着隐藏的或者间接的收益。当我们变得越来越城市化和依赖计算机,而不是在周日下午在小树林散步,我认为这些你用来捕捉孩子想象力的手段变得越来越重要。” (过客/编译)

相关阅读

研究显示老鼠进化到大象体型需要2400万代(图)

研究显示大型哺乳动物如犀牛,演化成较大体型,相对缩小体型需要花费更长的时间

研究显示大型哺乳动物如犀牛,演化成较大体型,相对缩小体型需要花费更长的时间新浪环球地理讯 北京时间2月8日消息,据美国国家地理网站报道,一项最新研究指出,哺乳动物的体型从老鼠那么大进化到大象那么大大致需要经历2400万代。

通过化石和现存动物的资料,科学家们对28种不同的哺乳动物群组在过去6500万年内的进化历程进行对比分析,结果发现哺乳动物体型变大要比体型缩小更加困难。研究小组发现,一种哺乳动物的体型增长100倍大致需要经历160万代,增长1000倍需要500万代,增长5000倍则大致需要经历1000万代。在陆生哺乳动物中,奇蹄目动物,如马和犀牛,显示出最快的体型增长速度。有趣的是,在此次被研究的所有哺乳动物中,灵长类体型在进化中变大的速度是最慢的。

这项研究的首席科学家,澳大利亚莫纳什大学的进化生物学家阿利斯塔·伊文斯(Alistair Evans)说:“这是一个谜。”他说:“出现一种大型灵长类动物的困难度要远远大过出现一种大型的犀牛或大象。出现这种情况的原因可能有很多种,但是看起来灵长类变大的困难的确很大。”

而在所有哺乳动物中,鲸类——包括一般所说的鲸和我们熟知的海豚类动物,则具有最高的体型演化增加速率。它们仅需大约300万代就让体型大小增加了1000倍。

伊文斯和同事们怀疑形成这样的演化速率差异可能跟鲸类生活在海水中有关,海水的浮力可以帮助它们支撑巨大的体重。这样就让海洋动物在增加体型方面面临的挑战要小于陆地动物。对于海洋哺乳动物来说,对于体型增加的限制条件要少得多。比如说,如果把一头鲸放在陆地上,它很快就会被自己的体重压死,体内的器官和骨骼都会被压碎。

相对快速的缩小

相反,研究还发现哺乳动物体型变小的速度是体型变大过程的30倍。伊文斯说:“哺乳动物体型的增大和变小在速度上存在如此大的差异,这一点非常有趣。”他们的论文已经发表在了《美国国家科学院学报》上。

研究人员表示,这种相对快速的体型缩小可能主要由两方面的原因导致。首先,增加体重就意味着必须相应增强骨骼以及肌肉的结构和强度以便支撑额外的重量。合作研究员,新墨西哥大学的詹姆斯·布朗(James Brown)说:“当机体变大,它们将遭遇各种限制。要克服这些问题需要新的元素,它需要新的基因,新的基因识别方式。”

第二,设想一下,当机体逐渐变大的过程中,不管它最终变得多么庞大,最初都是从单个细胞开始逐渐发展的。因此可以设想,要想缩小体型,只要提前终止这一发育过程就行了,相对增加体型,这当然要容易的多。伊文斯说:“你只是提前终止发育程序的执行,而不是去扩展延续它。”

目前为止最详尽的研究?

大卫·波利(David Polly)是一位印第安纳大学的古生物学家,尽管他本人并未参与此项研究,但他评价这项研究是迄今为止对哺乳动物体型演化发展进行的最为详尽的研究。他说:“通过化石记录进行演化速率的测量是非常困难的。因此一般当人们通过化石研究演化速率时,只会有选择性的选取某种特地的物种进行。”

波利还评价称,这项研究似乎确认了之前很多科学家的猜测,那就是:巨大体型动物的出现在演化史上需要远比我们之前认为的更长的时间。先前的研究之所以得到较为片面的结论是因为当时人们所进行的往往都是针对某一特定物种在一段较短的地质时间范围内的研究。

伊文斯和同事们认为他们的这一项研究成果或许也可以适用于其它动物种群,比如恐龙。他说:“事实上我们已经开始堆恐龙的情况展开研究。”但是他也表示面临的困难很大,主要的方面是“我们并不知道恐龙的一代寿命一般是多长。”(晨风)

巴哈马蓝洞发现新种细菌 或与外星细菌类似(图)

巴哈马群岛的阿巴科蓝洞,勘探队潜水员格雷格-斯坦顿拖着浮游生物网在细菌垫旁边游过

巴哈马群岛的阿巴科蓝洞,勘探队潜水员格雷格-斯坦顿拖着浮游生物网在细菌垫旁边游过新浪环球地理讯 北京时间2月7日消息,据美国国家地理网站报道,美国洞穴勘探人员在巴哈马海域的3个深沟深处发现细菌群落。这些深沟被称之为“蓝洞”,生活在这里的很多细菌此前并不为科学家所知。根据科学家的研究,它们可能以硫化氢等对其他绝大多数生物具有毒性的硫化物为食。专家们表示在巴哈马蓝洞发现的新细菌似乎与可能存在于外星球上的细菌类似。

宣布发现新细菌的消息不仅引起了在地球上寻找极端生命形态的研究人员的兴趣,同时也让致力于寻找外星球生命的研究人员陷入兴奋之中。天体生物学家、美国宇航局太阳系探索项目副首席科学家凯文-汉德表示,地球上的海沟漆黑一片,环境可能与数百万公里外的木卫二“欧罗巴”和土卫二“恩克拉多斯”多冰地壳下方的环境类似。他说:“每次听到在极端环境下发现硫基生态系统和微生物,我都会陷入兴奋之中。在被冰层覆盖的海洋,硫化物可能处于统治地位。通过研究地球上的极端生命形态,我们能够了解地球以外的适居环境。”汉德同时也是美国国家地理学会的新人探险家,但他并没有参与此项研究。

所有蓝洞都曾是灰岩坑,在陆地上形成,现在被海水灌满。世界上最深的蓝洞名为“迪安洞”,位于巴哈马群岛,深度达到663英尺(约合202米),绝大多数蓝洞的深度在330英尺(约合100米)左右。最初的灰岩坑在上一个冰河时代形成,当时的海水冻结,导致海平面比现在低大约400英尺(约合122米)。雨水侵蚀下的沿岸石灰岩形成洞穴。随着地球温度升高和海平面上升,很多洞穴发生塌陷,灌入海水。

当前的蓝洞含氧量极低,只有海面附近区域可以照射到阳光。密度较小的淡水经常浮在蓝洞内的海水上方,在与世隔绝的水域,这两种水很难混合在一起。这种环境意味着蓝洞内的生命和食物来源有别于海洋其他地区。在环境恶劣的深度,科学家曾发现兴旺的生态系统,包括虾类、水生螨类、桡脚类以及甲壳类种群。

海洋生物学家汤姆-伊利菲是最近进行的巴哈马蓝洞勘探计划负责人。过去30年来,他曾潜入数百个水下洞穴,主要收集处于食物链顶端的生物样本。他表示:“真正的问题是,它们以什么为食?这些动物往往栖息在食物附近,由于并不存在植物,答案自然是微生物。这些栖息地存在细菌和其他微小的生命体,成为处在食物链顶端的动物的食物。”

过去10年时间里,伊利菲和其他研究人员在巴哈马海域发现了几个可疑的细菌群落,但从没有收养样本。为此,科学家组织了此次考察任务,研究这个岛国。伊利菲和研究生布雷特-冈萨雷斯潜入巴哈马的3个蓝洞——Sawmill Sink、Cherokee Road Extension和Sanctuary,测量温度、盐度和酸度,同时测量氧和硫化氢水平。此外,他们还收集了细菌群落样本。伊利菲说:“其中一个蓝洞的细菌垫完全覆盖岩壁,厚度达到1英寸(约合2.54厘米)以上,可以用手将它们从岩壁上剥下来,而后放入样本袋。”

伊利菲和冈萨雷斯收集的很多细菌都是科学家此前未知的。美国宾夕法尼亚州大学的加恩-马卡拉迪进行的基因分析显示,这种细菌能够在光线暗淡的环境下生存,其中一些细菌只以硫化氢为食。此外,绝大多数蓝洞细菌生活在盐度跃层附近。这是一个相对较薄的层,淡水和海水在一定程度上紊流混合。

宇航局的汉德指出,多冰卫星木卫二地下可能存在类似环境,附近木卫一“伊奥”的火山喷发物(富含硫)灌入木卫二地表裂缝。他说:“根据研究发现,细菌喜欢生活在分界线一带,它们能够在这里获取生存所需要的能量。”目前,宇航局研究人员制定了几项木卫二研究任务,其中包括一项飞越任务,一项轨道器任务以及一项登陆器任务。目前还不确定宇航局能否获得足够资金实施这些研究计划。

汉德说:“运气好的话,我们将在2020年实施木卫二探测任务。”这种任务能够进一步加深我们对木卫二冰下海洋以及生命存在可能性的了解。研究领导人伊利菲计划对其他几十个蓝洞内的细菌群落进行取样并加以比较,了解它们在极端环境下采取的生存策略存在的差异。有关蓝洞细菌的研究发现刊登在2011年11月的《国际水生生物学报》网络版上。(秋凌)

欧洲抛出惊人研究项目 人类从昆虫中摄取蛋白质

泰国的一名导游正在吃蛴螬。全世界有大约25亿人食用昆虫

泰国的一名导游正在吃蛴螬。全世界有大约25亿人食用昆虫 参加真人秀《我是明星,快放我走》录制的凯拉-柯林斯正在接受考验。昆虫是富蛋白、低脂肪食品,饲养昆虫的成本远低于牲畜

参加真人秀《我是明星,快放我走》录制的凯拉-柯林斯正在接受考验。昆虫是富蛋白、低脂肪食品,饲养昆虫的成本远低于牲畜北京时间2月2日消息,欧盟计划斥资300万欧元(约合395万美元),研究将昆虫作为一种蛋白质替代来源的可行性,研究计划将于2012年敲定。食品专家表示,如果将昆虫作为欧洲人的蛋白质替代来源,必须对昆虫进行“伪装”。昆虫“食品”可以充当汉堡以及其他快餐的添加剂。

英国食品标准局在提到这项研究计划时表示:“英国以及其他欧盟国家并没有将昆虫作为食物的传统。据估计,全世界有大约25亿人经常食用添加昆虫的食物。虽然很多昆虫都是害虫,但联合国粮农组织还是对可食用昆虫充满兴趣,致力于将其作为一种具有高度可持续性的营养来源。”

一些蚯蚓的蛋白质含量是牛肉的3倍,4只蟋蟀的钙含量便与一杯牛奶不相上下。伦敦群岛餐馆大厨丹尼尔-克里顿表示:“如果让昆虫进入人类的食物链,它们可能必须经过‘伪装’。食品生产商似乎应该将其描述为动物基蛋白质,毕竟并不是很多人都愿意购买蝗虫汉堡。”克里顿将蚂蚁、蝗虫和蜜蜂制成美食,招待八方来客。

Treehugger网站指出:“研发基于昆虫的食品添加剂,用于提高汉堡和炸鸡块的蛋白质含量,这并不是很难想象的事情。连锁店可以打着‘含量更高的蛋白质’、‘更健康的脂肪’以及‘生态汉堡’的宣传口号销售使用经过处理的昆虫肉制成的汉堡。”

世界上有80%的国家将昆虫作为食物,人类经常食用的昆虫种类超过1000种。与牲畜不同的是,昆虫只需要很小的空间,可以在封闭的建筑内饲养,使用自然光照明,垃圾、纸张和藻类都可充当饲料。在此之前,联合国和欧盟便赞成发展昆虫食品的做法,用于应对粮食短缺。

一些学者认为饲养牲畜所面临的经济和环境成本意味着转向昆虫将成为一种不可避免的做法。据估计,到这个十年结束时,食用昆虫将变得非常普遍。荷兰瓦格宁根大学教授马塞尔-迪克表示:“最为重要的是,让人们做好心理准备,逐渐接受这种想法。从2020年起,留给我们的选择就不多了。”(孝文)

应对血荒科技出高招 血浆或可从转基因水稻提取

医院“血荒”报道不时见诸报端,然而科学家们的最新研究表明:输血所需要的血浆,未来可能可以在稻田里“种”出来。科学家成功改造水稻的基因,让米粒能够制造人体血液中的一种关键蛋白质,未来有望利用水稻为人类供应血清。这一研究成果刊登在近期的《美国科学院院报》上。

在医院里,捐献的血液会被分成三种成分,即红血球、血小板和血浆。血浆的主要成分是一种被称为人血清白蛋白(human serum albumin)的蛋白质,主要用于供血给失血过多的伤者或病人。

人血清白蛋白大多数从血浆中提取,这种生产方式不仅受到血浆供应的限制,而且还具有携带病毒传播的高风险性。

中国武汉大学、加拿大国家研究理事会和纽约州立大学奥尔巴尼分校的科学家联手取得这项科研突破。经过改造的水稻能生产一种含有人类基因的蛋白质,这种蛋白质可以用来治疗烧伤的伤者,以及供血给失血过多的伤者。

科学家说,这种转基因水稻将能为医院提供大量及安全的人血清白蛋白。武汉大学生命科学学院教授杨代常说:“人血清白蛋白是一种重要的蛋白质。全球对这种蛋白质的需求每年达到500多吨。转基因水稻种子能以安全和经济的非动物性方式,生产这种成分。

研究小组也在研究改造水稻基因,生产类似胰岛素的蛋白质。胰岛素可治疗糖尿病。英国布里斯托尔皇家医院的心脏科医生墨菲指出,这项研究突破有望对医疗供血产生革命性的影响。他说:“这是开创性的成果。不过,他们至今只在老鼠身上验证了成果,真正的考验是证明它对人类是安全的。

新几内亚雨林发现世界最小蛙仅苍蝇大小(图)

比一角硬币还小的新蛙种Paedophryne amauensis生活在巴布亚新几内亚雨林里

比一角硬币还小的新蛙种Paedophryne amauensis生活在巴布亚新几内亚雨林里新浪环球地理讯 北京时间1月17日消息,据国家地理杂志网站报道,一项最新研究称,目前已知的世界最小脊椎动物是一只像家蝇那么大的蛙。最新发现的这种名叫Paedophryne amauensis的蛙,平均体长只有7.7毫米,比以前的最小脊椎动物世界纪录保持者——东南亚的印尼露比精灵灯(Paedocypris progenetica)鱼种稍微更小一些,后者雌性的体长大约只有7.9毫米。

最近在巴布亚新几内亚南部地区进行实地考察期间,科学家发现P. amauensis和另一种新种蛙Paedophryne swiftorum,它的体长大约是8.6毫米。保护国际的两栖动物专家罗宾-摩尔并未参与这项研究,他说:“他们继续找到越来越小的蛙类,这令我感到非常吃惊。”它们显然“已经适应了一个其他动物无法适应的小生境”。论文联合作者、路易斯安那州立大学的生物学家克里斯多佛-奥斯汀称,事实上这些蛙进化出小个头,是为了吃小型无脊椎动物,例如螨类,这些害虫均被更大的食肉动物忽略了。

这种蛙类是在2010年发现的,但是直到今年1月11日才公布结果,所有种类的Paedophyrne genus都是小个儿,它们生活在新几内亚雨林地上的落叶里。科学家通过倾听它们的叫声,然后努力锁定声音来源,最终查找到这些微型动物。找到它们并不容易,因为它们的叫声音调很高,因此人类凭借听觉很难锁定声音来源。奥斯汀和研究生埃里克-里特梅耶闻声赶忙去抓地上的落叶,并把它们放入一个塑料袋,这样尝试了4次,他们才发现这些蛙。奥斯汀表示,科学家仔细查找袋子里的落叶,直到“最终我们看到这个小东西正在一片树叶上跳跃”。

这些蛙很小,而且拥有与地面颜色一样的皮肤,因此利用裸眼很难看到它们,因此奥斯汀只得不断利用数码相机拍照,然后把照片放大。但是给这些两栖动物拍照像寻找它们一样困难。奥斯汀把相机放在眼前准备拍照时,他的目标物往往已经跑掉了。该研究成果发表在1月11日的《公共科学图书馆。综合》杂志上,奥斯汀表示,这些新蛙“非常擅长跳跃,它们的跳跃高度比它们的体长长30倍”。作为这项研究的一部分,奥斯汀及其同事还给这些小蛙做了全球基因比较。该科研组发现,全球的小蛙单独进化了11次,几乎只生活在热带雨林里,因为那里的空气潮湿,蛙的皮肤不会变干,而且食物充足。(孝文)