自然

中国史前恐龙陷阱揭秘:或为大型恐龙脚印(图)

新浪环球地理讯 北京时间1月21日消息 美国国家地理杂志网站公开了一组图片,展示了吞噬恐龙的泥坑以及被禁锢在石头中的泥潭龙化石。根据一项新研究,最终让一些恐龙死于非命的死亡坑可能是体型巨大的恐龙留下的大脚印。

1.神秘的“死亡坑”

这幅绘画作品展示了大约1.6亿年前侏罗纪晚期的中国新疆地区,画中的两只食肉恐龙五彩冠龙在一个泥泞的深坑中苦苦挣扎。五彩冠龙是一种小型兽脚亚目食肉恐龙,它们是一种两足猛禽家族成员,继承了包括霸王龙在内的恐龙血统。

图中出现的“死亡坑”只是中国境内神秘恐龙陷阱中的一个,深度在3.5至6.5英尺(约合1至2米)之间,几只小型兽脚亚目恐龙的完整骨架化石便藏身其中。一项新研究找到了这些陷阱可能的源头:它们可能是体重20吨的蜥脚类恐龙马门溪龙留下的大脚印,里面充斥着泥浆。

2.已被发掘的中国化石坑

照片拍摄于2005年,展示了一个已被发掘的恐龙死亡坑。发掘工作造就了一个圆柱形沙岩和泥岩,高度在5.2英尺(约合1.6米)左右。迄今为止发现的死亡坑共有3个,里面埋藏着20多个小型恐龙的化石,这个石柱所在的死亡坑便是其中之一。由于周围岩石的特性,专家们认为死亡坑实际上是凹陷所致,可能是巨大的脚印,里面充斥着泥浆。

阿尔伯塔皇家泰莱尔博物馆地质学家、研究论文联合执笔人大卫·埃伯斯表示:“所有地质数据均告诉我们,我们研究的沉积物最初曾富含流体。在所处地区,它们从未以空洞的形式存在过。”

3.禁锢在石头中的泥潭龙化石

2001年在中国的一个恐龙死亡坑内发现的一只泥潭龙骨骼化石,它可能是一种食草兽脚类恐龙。正式描述泥潭龙是在2009年,由于长有令人迷惑的“手”,一些专家认为这种恐龙的肢体与鸟类的翅膀存在联系。

类似泥潭龙这样的兽脚类恐龙在侏罗纪晚期的中国新疆地区较为普遍。1.6亿年前,现在的新疆戈壁沙漠曾经是一片沼泽地。专家们认为,某一时期内发生的大规模火山喷发让这一地区充斥着火山灰,火山灰随后在类似流沙的火山泥凹地上方形成半固态表面。

埃伯斯及其同事的研究论文将刊登在2月出版的《PALAIOS》杂志上。他们在论文中指出,当蜥脚类恐龙马门溪龙在这个奇异的地带活动,这些体型巨大的食草恐龙的大脚便踏过覆盖着火山灰的地面。马门溪龙留下的大脚印被厚厚的泥浆回填,进而为死亡坑的出现创造条件。

4.禁锢在石头中的小泥潭龙

照片展示的小泥潭龙骨骼化石是在2001年发现的。类似泥潭龙这样的小型兽脚类恐龙体重在40至50磅(约合18至22.6公斤)之间,很容易陷入龙马门溪龙大脚印形成的泥坑中。研究论文联合执笔人埃伯斯表示,兽脚类恐龙尤其难于逃脱,拼命挣扎仍难逃一死,因为这种恐龙只能利用它们的后腿移动身体。

他说:“一种可能性极高的推测是,其它一些动物也曾掉入这些陷阱,但最终成功逃脱。我们认为四足动物逃脱的可能性很大,因为它们拥有天然的四轮驱动,能够摆脱泥坑的束缚。”

5.中国泥潭龙化石

史密森尼国家自然历史博物馆脊椎动物古生物学部门馆长汉斯-迪尔特·休斯表示,不管恐龙死亡坑的源头到底是什么,在坑内发现的骨架化石均拥有很高的重要性,对其产生的怀疑则是一个次要问题。休斯并没有参与此项新研究。

他指出,侏罗纪晚期的兽脚类恐龙据信与鸟类存在密切联系,它们是非常重要的线索,有助于科学家进一步了解飞行进化史。但兽脚类恐龙遗骸仍非常罕见,最重要的原因可能就是它们的尸体通常被捕食者撕裂,而相对较小的骨骼则很难幸存下来并被现在的科学家发现。休斯说:“在发现死亡坑之前,我们对生活在这个特定时期的恐龙以及其它陆地脊椎动物知之甚少。”(孝文)

考古学家破译美国版罗塞塔石碑铭文(图)

新浪科技讯 北京时间1月20日消息 据美国国家地理网站报道,在先进的增强成像技术和伊丽莎白一世时期字迹专家的帮助下,美国考古学家正逐步破译一块罕见石碑上神秘文字和图案的意思。

美国版“罗塞塔石碑”

这块石碑年代久远,可追溯至400年前,即英国人在美洲建立第一个永久定居点(弗吉尼亚州詹姆斯敦)的初期,2009年夏天在詹姆斯敦被考古学家发现,石碑两面刻有文字、数字以及植物和鸟儿等图案。据17世纪詹姆斯敦历史遗迹保护机构研究部门主任威廉姆-科尔索(William Kelso)介绍,这是考古学家首次在美国早期殖民地遗址发现拥有大量碑铭的石碑,而数码增强图像将帮助研究人员进一步分析石碑上的碑铭内容和细节。

研究人员日前宣布,这些新技术帮助他们发现了石碑上使用的16世纪书写形式,辨别出新的符号。上面的字母可能来自于令人费解的印第安人阿尔冈琴语字母表,这个字母表是由英国科学家发明的,以帮助英国探险家可以讲弗吉尼亚印第安人的语言。科尔索说:“就像是寻找罗塞塔石碑的工作让考古学家对古埃及人有了更深入的了解一样,这块石碑也会大大加深我们对詹姆斯敦历史早期的认识。”

据科尔索介绍,石碑传递了使用者个人表达的有关文学、艺术、符号等方面的信息,“迄今发现的其他任何一件文物有这么多东西告诉我们吗?”石碑长8英寸(20厘米),宽5英寸(13厘米),两面刻有文字、符号、数字及其主人或其他使用者可能在新大陆遇到的人、植物、鸟类等图案。科尔索指出,字迹类型存在差异,这或许意味着不止一人在石碑上乱写乱画,可能是用于大概记录文件草稿。

采用高科技成像技术

为帮助研究人员破译碑铭内容,美国史密森学会下属博物馆保护研究所的管理人员利用名为“反射转换成像”(reflectance transformation imaging)的技术令石碑上的图像和文字更加清晰。首先,技术人员采用多角度灯光拍摄了数百张石碑的高清数码照片,扩大石碑表面凹槽外形——仿佛是在看日出和使用某种物体。

石碑上的图像很难用肉眼识别,因为它们与石碑一样,颜色呈暗灰色,有些还部分重叠在一起。殖民地开拓者可能用石块在石碑上写字,结果留下了白色的划痕。划痕可能已被抹掉,对于当今的考古学家来说,幸运的是,石块顶端非常锋利,在石碑上留下了无法彻底抹去的刮痕。结果,石碑上覆盖着一层又一层的内容。

伊丽莎白一世时代笔迹分析

基于对图像的初步分析,美国华盛顿特区福尔杰-莎士比亚图书馆手稿部门负责人、伊丽莎白一世时代笔迹专家希瑟-沃尔夫(Heather Wolfe)认为,石碑上面部分草写体看上去是用文书体(secretary hand)写的,文书体也是16世纪初期和17世纪英国草写体的主要形式。

沃尔夫说:“当时许多书写体与今天的书写体已经不一样了。你需要经过专门培训才能知道它们的意思。”迄今为止,石碑上只有“亚伯拉罕”和“书”的英文单词清晰可见,另外沃尔夫还辨认出其他的几个字母。她希望利用史密森学会拍摄的照片(可提供更多细节),破译更多碑铭的意思。

不幸的是,只有一少部分碑铭保存下来,而部分字母和一些文字已经不见了。据沃尔夫介绍,使用可抹掉石板写音乐草稿、教字母表和拼音的做法可追溯至16世纪和17世纪,不过由于非常易碎,石板常常折断。沃尔夫说:“找到像这样几乎保存完好的石板非常罕见,让我们可以对一种我们知道、但以前从未见过的古老做法有独特的了解。”

阿尔冈琴语音标符号

科尔索表示,清晰度得到增强的图像还揭示了两种符号,它们都类似于阿尔冈琴语音标字母的字体。阿尔冈琴语音标字母由英国科学家托马斯-哈里奥特(Thomas Hariot)在1585年发明。哈里奥特参与了英国殖民者的探险活动,代表资助人沃尔特-罗利爵士在洛亚诺克岛(即现在的北卡罗来纳州)建立殖民地。科尔索表示,目前的文字记载还谈到一本阿尔冈琴语字典。

一些学者认为,这本字典出自哈里奥特之手,因为他有机会向随探险家一起返回英国的美洲土著人学习这门语言。科尔索说,阿尔冈琴语字典在1666年的大火中毁于一旦,更为遗憾的是,世上还不存在这本字典的副本。科尔索说:“根据我的推断,欧洲探险家来到詹姆斯敦时可能身上带着双语词典,随时准备与印第安人沟通。这种可能性显然意义重大。”

高清晰图像揭示的其他细节还有助于研究人员确定石碑内容的先后顺序。科尔索说:“在一定程度上,这是一个迷你考古遗址。如果一道槽与另一道槽重叠,你可以分辨出哪道槽距离现在更近。”史密森学会管理人员还利用X射线荧光分析技术确认石碑的化学构成,制作地质剖面图。研究人员会将分析结果与从欧洲不同地区提取的石板样本做比较,了解石碑的来源地。

在史密斯船长的井中发现

考古学家在詹姆斯堡(James Fort)中心位置的一口井中发现了石碑,这口井极有可能是在詹姆斯敦当地最著名的领袖约翰·史密斯船长指导下打的。詹姆斯敦建立于1607年。在井水的水质变坏以后,当地村民便将它当作了垃圾坑,在1609年至1610年的冬天(被称为“大饥荒时期”),他们把石碑和其他数千件物品丢在里面。

考古学家在石碑附近还找到了被宰杀的马和狗的骸骨,这些可能同样来自于大饥荒时期,那时,詹姆斯堡遭遇重重围困,殖民地居民只能靠宰杀家畜艰难度日。这个殖民点原本有200人,最终只有大约60人活下来。据悉,这口井深14英尺(4.2米),考古学家在去年12月到达了井底。他们目前正在分析、保存和恢复从井中找到的数量空前的文物。分析结果将为研究人员了解这个殖民地的早期历史提供重要线索。

石碑主人究竟是谁?

科尔索认为,石碑属于詹姆斯敦殖民地的首任长官威廉姆-斯特雷奇(William Strachey,)。斯特雷奇接受过专业的法律培训,所以,他应该清楚如何用文书体写字。在140名乘“海洋冒险”号(Sea Venture)前往北美的流放者当中,就有斯特雷奇。“海洋冒险”号是一艘英国轮船,1609年载着补给品和定居者驶往詹姆斯敦,以加强殖民地的力量。

这艘船后来遭遇风暴沉没,船上乘客困在百慕大群岛达10个月之久。在新造了两条船以后,他们最终在1610年抵达詹姆斯敦,给勉强熬过一冬天的幸存者及时送来了食物。之前确认的石碑上的图案可能表明,石碑主人经过百慕大群岛来到詹姆斯敦。这些图案包括美洲蒲葵,可能还有圆尾鹱。圆尾鹱是一个仅在百慕大群岛筑巢的稀有海鸟。

研究人员在此之前还发现了立狮的图案。在1603年至1625年英王詹姆斯一世在位期间,立狮曾是英国的盾形纹章,这表明石碑主人与政府和盾形纹章有关联,科尔索认为这一证据也指向了斯特雷奇。在未来几个月,石碑还要继续接受各种各样的非破坏性分析检验。科尔索说:“我们刚刚开始从这个不同寻常的文物上发现一些秘密。”(孝文)

最新研究显示超级肺功能赋予恐龙竞争优势

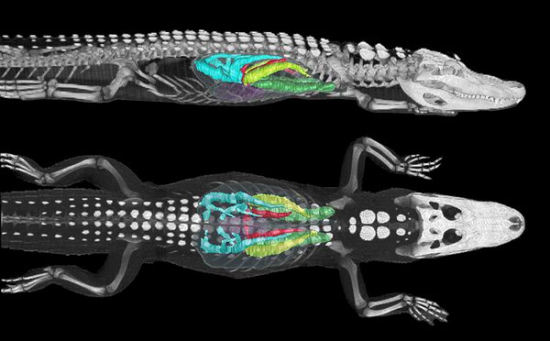

新浪环球地理讯 北京时间1月19日消息 据美国国家地理网站报道,美国科学家对现代短吻鳄的最新研究发现,恐龙不同寻常的肺功能可能令其在与早期哺乳动物的竞争中占据了优势。

科学家发现,短吻鳄今天也采用类似鸟类的高效呼吸方式。短吻鳄与恐龙拥有共同的祖先。在哺乳动物中,每次呼吸都将富含氧的空气输送至肺中称为肺泡的“死胡同”。在肺泡中循环的空气将氧气送至血液中,同时又从血液带走二氧化碳。

不过,鸟类没有肺泡,空气只能从某一个方向进入它们的气囊。这种进化使鸟类的肺部充满了“新鲜”空气,令其能在使其他动物死亡的高度下呼吸。为揭开短吻鳄呼吸之谜,科学家将液体注入死亡美洲短吻鳄的肺中,测量气流流动方向。

研究小组发现,和鸟类相似,空气绕过某些支气管或气道,仅在被呼出时才回流通过这些支气管。这种呼吸模式可能在距今2.51亿年至1.99亿年前的三叠纪时代的祖龙(archosaur)身上就出现了。祖龙是鸟类、恐龙和短吻鳄的共同祖先。

在三叠纪时代早期,空气中的氧含量要比现在要低。领导实施这项研究的美国犹他大学进化生物学家法玛尔(Farmer)说:“我们知道,鸟类的这种肺部结构一定程度上说明了它们擅长在稀薄空气中活动的原因。我们的研究数据表明,祖龙在氧含量较低的环境中具有竞争优势。”

恐龙的高度适应性或许还说明,在距今6500万年前恐龙灭绝以前,哺乳动物的体型总是很小的原因。法玛尔指出:“这些哺乳动物好像一直受到祖龙的遏制,身体总是长不大。”研究结果1月15日刊登在最新一期《科学》杂志上。(孝文)

研究称埃及艳后烟熏眼妆可防眼部感染(图)

新浪环球地理讯 北京时间1月18日消息,据美国国家地理网站报道,埃及艳后克利奥帕特拉的烟熏眼妆并不只是为了外表好看这么简单。法国研究人员发现,古埃及人在眼睑处化浓妆不仅可以吸引他人目光,还可以起到预防眼部感染的效果。

古埃及文物及资料显示,无论是男性还是女性,从仆人到女王,每个人均在眼部周围涂上一层厚厚的黑色和绿色粉末。研究论文联合执笔人、法国巴黎第六大学的克里斯蒂安•阿马托尔表示:“当时的人在眼部周围涂抹这些粉末是每天都要做的事情。”

根据古埃及手稿,眼妆据信扮演着一个神奇的角色,太阳神霍鲁斯和拉会保护涂抹这些粉末的人预防多种疾病。结膜炎等眼部细菌感染在尼罗河热带沼泽一带较为普遍。此前对从古代化妆盒中提取的粉末残余进行的化学分析显示,它们拥有4种基于铅的化合物。也就是说,这种眼妆不利于身体健康,原因就在于铅对人类而言是一种毒性很高的物质。

法国研究人员进行的新研究发现,这种化妆品中铅盐含量较低,可能拥有预防疾病的功效。在与皮肤接触后,铅盐会提高人体产生一氧化氮的数量。一氧化氮能够刺激免疫系统,帮助人体对抗导致疾病产生的细菌。研究指出,基于古代眼妆化妆品中的铅含量,使用者的一氧化氮水平可提高240%。

阿马托尔说:“在这些化合物中,其中有两个无法自然产生,需要长达30天时间才能制成。在我看来,古埃及人知道这些化合物具有健康功效,因此才有意制造这些物质。”研究发现刊登在2010年1月15日出版的《分析化学》杂志上。(孝文)

北极燕鸥飞行7.1万公里创最远迁徙纪录(图)

新浪环球地理讯 据国家地理网站报道,一项最新研究发现,一只小小的北极燕鸥竟然是世界上迁徙距离最远的动物,迁徙距离是人们以前认为大约2倍。

新的微型追踪器最近显示,这只体重4盎司(113克)的北极燕鸥每年沿着“Z”字形路线,在格陵兰和南极洲之间迁徙。在这个过程中,这只北极燕鸥经常飞行4.4万英里(7.1万公里),与之相比,它的竞争对手灰鹱(sooty shearwater)的飞行距离大约是4000英里(6440公里)。

该研究的论文作者,格陵兰自然资源研究所的卡尔斯顿·伊格冯说:“关于这个问题,以前有各种各样的理论,但我们能够显示这些小鸟所做的一切,这还是第一次。”据研究人员估计,由于北极燕鸥经常活30多年,它一生要飞行大约150万英里(240万公里),相当于往返月球3次。

在这以前,科学家只能利用追踪器对大型鸟类进行追踪,因为对小型鸟类来说,这些仪器太大,它们很难带动。不过该科研组采用的由英国南极调查局研发的这种微型追踪器,重量仅为二十分之一盎司(1.4克),把它绑在北极燕鸥这样的小型鸟类腿上,它们仍能自如飞行。

发现北极燕鸥经常在北大西洋停留一个月,伊格冯感到非常吃惊,也许它们是为了在那里捕点小鱼和甲壳动物吃,以补充能量,然后开始飞越热带地区。春季从格陵兰返回时,北极燕鸥仍沿着“Z”字形路线飞行。这些小鸟并不是直接飞往大西洋中部,而是从南极洲飞往南美洲,然后再到北极。

但是它们的这一疯狂行为很有秩序。伊格冯说:“这是一个数千公里的绕行路线。但是当你对它进行分析时,发现这非常合理,非常有秩序。”他表示,这些小鸟显然在循着一个巨大的螺旋风模式飞行,以避免飞入风中。

尽管有这样一条路线,但是人们并不清楚北极燕鸥为什么要进行这么长的迁徙。伊格冯说:“我认为,它们是在循着丰富的(极地)觅食区飞行。”这项研究成果发表在本周的《美国国家科学院院刊》上。(孝文)

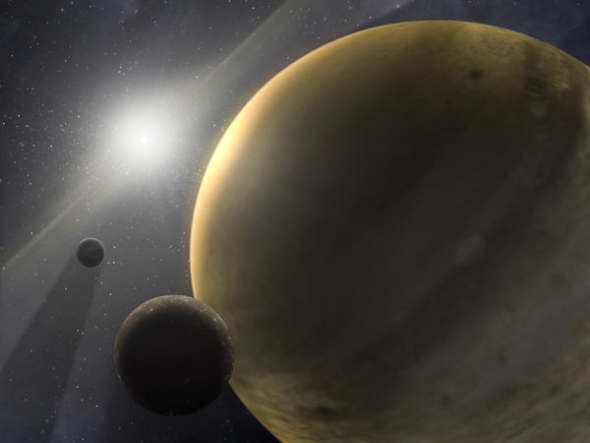

研究显示太阳系或拥有数百万个双胞胎(图)

新浪环球地理讯 北京时间1月11日消息,据美国国家地理网站报道,最新一项研究显示,在银河系的数十亿颗恒星当中,15%可能具有太阳系的“双胞胎”。

这项研究是建立在对拥有气态巨行星的恒星调查基础之上。气态巨行星类似于木星和土星,距其恒星十分遥远。正如太阳系中的情况一样,这些恒星与其气态巨行星相距遥远,从而产生了岩质行星在恒星适居带“茁壮成长”的广阔空间。液态水可以存在于恒星的适居带。这一结论增大了银河系内拥有类似地球的行星和其他生命形式的可能性。

未参与最新研究的美国旧金山州立大学天文学家黛博拉-费舍尔(Debra Fischer)指出:“在寻找行星努力的头十年,我们感到有点担心——其他星系看上去与太阳系截然不同。最新研究将打消我们的疑虑,原来银河系中存在大量太阳系的‘双胞胎’。这一数据确实巩固了有关宇宙中拥有很多像地球一样宜居星球的理论。”

天文学家认为,气态巨行星通常形成于距其恒星很远的地方,而像地球一样的岩质行星则形成于距其恒星更近的地方。不过,天文学家指出,在一些恒星系,气态巨行星会向内移动,影响更小的行星偏离其运行轨道,或是完全摧毁岩质星球。与此同时,像太阳系恒星一样的恒星系则在稳定的外层轨道拥有气态巨行星。

领导实施这项研究的俄亥俄州立大学天文学家安迪-古尔德说:“在这些恒星系中,存在可供类地行星成长、不被甩出其轨道的空间。”此外,天文学家对木星的研究表明,处于外层的气态巨行星可以起到“引力盾牌”的作用,保护里面的岩质星球及其上面的潜在生命形式不会遭受频繁的小行星撞击。

为寻找这种恒星系,近百位科学家加入“微透镜追踪网”(MicroFUN)项目,采用一种称为微引力透镜(gravitational microlensing)的技术探测银河系。按照这种方法,当一颗恒星从另一颗恒星前面经过时,更近恒星的引力就像透镜一样,弯曲和放大更远恒星的光。如果更近的恒星拥有绕其轨道运行的行星,观测者就可以通过被放大的光发现它们存在的微妙线索。

根据一项对为期4年微透镜数据的分析结果,如果银河系内所有恒星都存在类似太阳系的星系,天文学家至少应该已发现6个这样的星系,但迄今为止,他们仅仅探测到一个像太阳系的星系:2006年,天文学家发现了一颗拥有像木星和木星一样行星的恒星。古尔德及同事上周在美国天文学会第125次会议上宣布,这意味着银河系内可能有15%的恒星具有像太阳系一样的星系。

古尔德警告说,其研究小组的“非常粗略”的估计是建立在有限的数据基础之上,随着未来几年其他恒星系的发现,评估结果可能会改变。例如,有些恒星系可能仅存在类地行星,而没有气态巨行星。但我们目前还不确定这一点,因为大多数恒星距离地球过远,使得当前的观测仪器发现不了小型岩质星球。随着新的行星寻找任务(如开普勒太空望远镜)开始结出果实,这种状况可能会改变。

瑞士苏黎世天文学会的迈克尔-迈耶表示,古尔德的发现与最近一系列研究结果相符,这些研究称像“超级地球”一样的较低质量行星在银河系可能相对常见。迈耶也没有参与古尔德的研究。他说:“结果或许是,恒星具有较低质量的类地行星最终会变成习惯而非例外。果真如此的话,揭示更小类地行星和质量更大气态和冰质巨行星之间的关联,可能有助于我们了解类地行星在银河系究竟有多普遍。”(孝文)

纽约附近发现巨型海底地窖 可存温室气体(图)

(图片提供:Cameron Davidson, Photographer's Choice/Getty Images)

新浪环球地理讯 北京时间1月7日消息,据美国国家地理网站报道,一份最新研究报告指出几个新的海底“地窖”,可以用于储藏大量温室气体——二氧化碳,其中一个就在距离纽约市不远的地方。专家表示,这种位于城市边缘的“地窖”用于储藏温室气体非常方便,但也可能引发地震。

地球上的一些最大的远古熔岩流就位于距离纽约市不远的大西洋海床下。研究发现,洞穴区域充满碎石、断层和其他渗透性熔岩层,大量液态二氧化碳可以安全储藏在那里。鲁特格斯大学地质学家、这篇论文的作者丹尼斯·肯特说:“我们认为,这是一个非常有利的潜在的储藏库,也许对它们进行更多研究是值得的。”

目前还不清楚纽约市区附近的洞穴能容纳多少温室气体,但是据科学家估计,新泽西州桑迪胡克海滨附近的一个洞穴,可以容纳4座火力发电站在未来40年间排放的所有温室气体。然而专家表示,目前这种地下碳储藏库还只处于试验初期阶段,试验项目正在冰岛和美国哥伦比亚河高原有条不紊的进行。

该科研组利用地震成像,在中大西洋岩浆区的海面下发现几个潜在的储碳地点,主要分布在美国东部和加拿大海岸沿线。大约在2亿年前,当被称作泛古陆(Pangea)的超大陆裂开后,熔岩从地下流出形成这些岩石。当时,新泽西州拥有大量充满火山岩流的地堑。该区域看起来很像现在的东非。

在有些地方,这些岩层正好延伸到桑迪胡克海滩。这项研究成果发表在《美国科学院报》上,据该研究报告,其他岩层位于数英里的近海。肯特表示,海床深处的高压和低温会使得二氧化碳呈现液态,很难通过海水泄漏出去。海床岩石和沉积物相互叠加形成的一层厚厚的外壳,也相当于一个额外的天然封条,防止二氧化碳泄漏。但是,如果真发生了二氧化碳泄漏事故,将对海洋生物造成很大破坏,并会改变海洋化学成分。

专家表示,在城市附近储藏碳,既能给我们带来好处,同时也能给我们带来风险因素。首先,更容易从附近的大烟囱或其他污染源收集到二氧化碳,不用面临巨大的物流挑战,而且不用长途运输也节省了大量开支。另一方面,在大都市附近储藏二氧化碳,一旦发生什么事故,可能会产生毁灭性结果。

肯特表示,这个项目也有潜在风险,比如,可能会引发地震。“即使这一地区很少发生地震,只要通过不断输入二氧化碳,给(岩石)施压,慢慢改变当地的压力状态,日积月累,引发地震也是有可能的。”(孝文)

1.25亿年前中国鸟龙会分泌毒液令猎物休克(图)

新浪环球地理讯 北京时间12月22日消息,据美国国家地理网站报道,好莱坞科幻大片《侏罗纪公园》充斥着伪科学,但影片中有一个虚构情节却无意中与最新研究发现相吻合——分泌毒液的恐龙。

这项研究显示,与《侏罗纪公园》中描述的喷射毒液的双棘龙远远不同的是,具有1.25亿年历史的中国鸟龙(Sinornithosaurus)或许能像今天的后毒牙蛇向猎物发起攻击。后毒牙蛇不会喷射毒液,相反,毒液流入毒牙表面的凹槽,渗入被其咬伤的伤口,使猎物进入休克状态。

在最新研究中,研究人员在中国鸟龙化石身上发现了一个令他们十分感兴趣的袋状结构(可能是毒腺),并且经由长长的凹槽与毒牙底部相连,凹槽中或许隐藏着毒液管。中国鸟龙的尖牙表面也具有像毒蛇一样的凹槽。

参与这项研究的美国堪萨斯大学自然历史博物馆与生物多样性研究中心古生物学家戴维-伯纳姆(David Burnham)表示:“直通毒腺的管道系统让毒液可以进入牙齿底部,汇入凹槽之中。所以,当它们将牙齿插入猎物的组织中,毒液(其实就是增强型唾液)也就会顺着凹槽进入伤口。”

中国鸟龙有火鸡般大小,身上可能长有羽毛,生活于现在的中国东北一带的森林中,与《侏罗纪公园》中描述的另一种恐龙速龙,同属驰龙科家族。据伯纳姆介绍,像鸟一样的中国鸟龙可能利用其略长的牙齿,咬住史前鸟类,与后毒牙蛇和某些蜥蜴一样,中国鸟龙的毒液或许并不致命,只能让猎物瞬间处于一种休克状态,这样,它们就可以不紧不慢地美美吃上一顿。

2000年,科学家曾发现了另一种可能有毒的恐龙尖牙化石。今年5月,研究人员又发现科莫多巨蜥(亦称科莫多龙)会分泌一种类似蛇毒的毒液,让猎物的血液无法凝固,血管扩张,进而休克,迅速失血过多致死。伯纳姆的研究正是受到这两项研究的启发。虽然当今的鸟类被认为是像中国鸟龙之类的恐龙后代,但它们没有牙齿,因此缺少毒液传送系统(即便有些鸟类的皮肤和羽毛有毒)。

伯纳姆对中国鸟龙毒液分泌能力来源的兴趣显然超过对其进化的兴趣。他说:“毒液究竟有多原始?是否可以追溯到祖龙?这些是人们尚未验证的事情。”祖龙是一种史前爬行动物,科学家认为它比恐龙存在的年代还要早3000万年以上。研究成果将刊登在最新一期美国《国家科学院院刊》上。(孝文)

研究显示有毒鲶鱼种类超1200种(图)

新浪环球地理讯 北京时间12月17日消息,据美国国家地理网站报道,一些已知鲶鱼种群具有毒性,其中一些毒性足以致人死亡。但对于有毒鲶鱼的普遍程度以及如何产生和释放毒素,科学家一直知之甚少。根据一份新的研究报告,产生和释放毒素这种能力在鲶鱼家族的普遍程度超过任何人的预计,已知鲶鱼种群中就有大约1500种具备这种能力。

整个过程中,杰里米·赖特共对158种鲶鱼的毒液和微观组织结构进行了研究。根据这些种群之间的已知关系,这位密歇根州大学研究生得出结论,至少有1250至1625种鲶鱼可能具有毒性。但这并不意味着我们就因此感到恐怖,尤其是对于生活在北美地区的人来说。

赖特表示,北美有毒鲶鱼体内的毒液较为温和,中毒的人产生的痛苦与被蜜蜂蜇一下差不多。而包括受欢迎的扁头鲶在内的一些鲶鱼并不具有毒性。他说:“鲶鱼释放毒素是一种防御手段,而不是用于进攻。”

在感觉受到体型更大鱼类威胁时,鲶鱼会向外伸出身上的刺,加大身体宽度,使自己很难被捕食者吞掉。刺这种防御武器通常位于体侧。如果捕食者还是坚持一口咬下去,锋利的刺便会刺破它们的口腔。与此同时,受压的刺底部发生移动并撕裂附近毒腺上的皮。毒液随之喷出并进入捕食者口腔伤口处。

一些北美鲶鱼种群的毒液可能在它们幼年,也就是最容易受到攻击的时候进化成一种防御手段。赖特说:“随着身体越长越大,毒腺却变得越来越小。在一些成年后体重可达到60至80磅(约合27至36公斤)或者更大的鲶鱼身上,并没有发现任何毒腺存在证据。”(孝文)

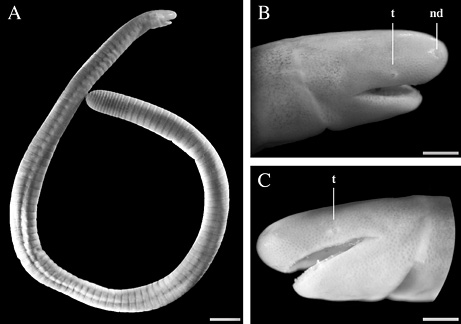

国家地理2009十大新物种:吸血鬼鱼上榜(图)

新浪科技讯 北京时间12月10日消息,据美国国家地理杂志网站报道,经过对2009年报道的新物种获得的关注度进行比较,国家地理杂志网站评选出2009年十大最受欢迎的新物种排行榜,一种体型巨大的老鼠、一种无肺蚓螈以及一种食草蜘蛛等令人感到怪异的动物榜上有名。

1.已“灭绝”菲律宾鹌鹑

专家们表示,这只罕见的菲律宾鹌鹑在第一次拍照之后便在一家家禽市场上被出售。这种鹌鹑被称之为“沃氏三趾鹑”,过去人们只在吕宋岛上发现它们的踪影。很久以来,人们对这种鹌鹑的了解也只能通过几十年前保存在博物馆内的标本。

在国际自然保护联盟的2008年红色名单上,沃氏三趾鹑被列为一种“缺少相关数据”的物种。科学家一度认为这种鹌鹑已经灭绝。据法国媒体报道,图片中这只沃氏三趾鹑于2009年1月在家禽市场上被出售。由于生活隐秘加之长得毫不起眼,这种鹌鹑可能仍存在于一些未受影响的地区。

2.吸血鬼鱼

在2009年宣布的新发现的物种中,图片中这条微小的雄鱼绝对是最令人毛骨悚然的一个。由于长有好似吸血鬼的尖牙,这种鱼被形象地称之为“Danionella dracula”(达尼埃拉·德拉库拉,西方传说中吸血鬼的名字)。吸血鬼鱼是2009年3月在缅甸发现的,它的“尖牙”实际上并不是真正的牙齿。据信,它们在大约5000万年前就与牙齿说“再见”。研究人员认为,雄性吸血鬼鱼利用长长的尖牙在求偶竞争中互相搏斗。

3.巨型无肺蚓螈

蚓螈是一种类似蚯蚓的两栖动物。研究人员11月表示,即使没有鼻孔、肺部或者腿,一种新发现的巨型蚓螈物种仍可以在陆地上生存下来。据悉,这是迄今为止发现的另一种能够在无肺情况下生存的蚓螈。通常情况下,拥有肺部是将两栖动物与鱼类区分开来的一个关键特征。直到最近,科学家仍认为蝾螈是唯一一种没有肺的两栖动物。1995年,研究人员发现了第一种无肺蚓螈。2008年,另一支研究小组报告称发现一种体型微小的无肺青蛙。

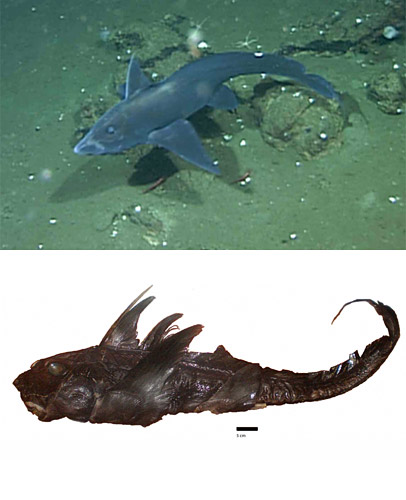

4.幽灵鲨

科学家在9月份表示,在东太平洋发现的新幽灵鲨物种是世界上最古老同时也最为怪异的鱼类之一。与其它鲨鱼相比,幽灵鲨更不喜欢与阳光为伍。由于棍棒状性器官长在前额,新种幽灵鲨雄性成员不太可能在群体中扮演领导者角色。

一项最新研究发现,这种新发现的黑色幽灵鲨利用翼状鳍在加利福尼亚州和墨西哥下加利福尼亚半岛海下数千英尺处的漆黑栖息地“飞行”。研究报告联合执笔人道格拉斯·朗表示,直到最近,东太平洋黑幽灵鲨才被确定为一个新物种。独一无二的身体比例将这种幽灵鲨与其它幽灵鲨区分开来,成为一个单独的物种。