自然

中国研究破解扬子鳄闷雷般歌唱谜团(图)

新浪科环球地理讯 北京时间10月21日消息,据美国国家地理网站报道,提起会“唱歌”的动物,人们自然想到的是鸟儿或青蛙。然而,中国科学家的最新研究发现,看似呆板的扬子鳄竟然也具备这种能力。

扬子鳄是叫声最大的鳄鱼之一,如今,中国研究人员认为他们找到了其中的原因:扬子鳄发出闷雷般的声音,是为了呼唤那些潜在的配偶们进行“约会”。这项研究称,鉴于目前扬子鳄的数量不足150只,不应忽视这种爬行动物的群居习性。

一谈到“歌唱”,人们总会想到鸟儿和青蛙,事实上,短吻鳄和其他种类的鳄鱼也能以其独特的方式“歌唱”。中国科学院水生生物学家王贤阳(音译)说:“它们的歌声听上去就像是闷雷,可以传出很远的距离。”

王贤阳认为,扬子鳄的歌声或许是雄性吸引雌性的一种手段——这种现象在动物世界很常见。为破解这个谜团,王贤阳和同事录下了雌性和雄性扬子鳄的“歌声”,随后,他们将录音逐一播放给设在安徽宣城市的扬子鳄繁殖研究中心水池中不同性别的扬子鳄。

研究人员原本以为,雌性扬子鳄会靠近播放雄性扬子鳄歌声录音的喇叭,然而,令人吃惊的一幕发生了:水池中的雄性和雌性扬子鳄竟然也发出了闷雷般的叫声,无论喇叭中播发的是雌性还是雄性的声音。所有的扬子鳄先是原地不动,接着,其中75%的扬子鳄开始加入这场“大合唱”中。

研究人员指出,这种反应表明,短吻鳄的歌唱不是为了赢得异性的青睐。不过王贤阳表示,由于短吻鳄的歌唱在交配季节明显增加,这一定同交配行为存在着某种联系。他认为,歌唱或许可以让短吻鳄探查到某个区域的其他短吻鳄,从而构建交配组——爬行动物世界一种颇具浪漫色彩的网络。

为证实自己的猜测,王贤阳打算接下来对野生短吻鳄进行试验,并在交配季节以外的时间研究短吻鳄,那时,歌声或许并不是引诱异性的手段。(孝文)

2.5亿年前火山喷发曾毁灭全球森林

新浪环球地理讯 据美国国家地理网站报道,英国科学家的最新研究称,在距今大约2.5亿年前,大规模火山喷发毁灭了全球的森林,使得地球到处是以树木为食的真菌。

这项研究证实,即便是生命力极强的树木,也未能在二叠纪物种大灭绝事件的浩劫中幸免,那也是已知地球上最具破坏性的物种灭绝事件之一。在这次灭绝事件中,超过95%的海洋生物物种和70%的陆地生物物种从地球上永远消失,它们极有可能毁灭于集中在当今西伯利亚一带的长期火山喷发喷射的有毒气体。

火山喷发在全球范围内形成了大量酸雨,并破坏了臭氧层,使得更多有害的紫外线到达地面。在此之前,研究人员并未发现大灭绝期间地球状况的实物证据,于是,很多人推测二叠纪的森林相对完整地幸存下来。不过,最新研究表明,地球上的森林植被那时同样遭受重创。

领导实施此项研究的英国伦敦帝国学院地球化学家马克·塞普敦(Mark Sephton)说:“火山喷发以后,世界可能变成一片片奇特的绿地,到处是类似石松的结构简单的植物,还有大量死去的树木。”在接下来的400万年中,地球上仍极少看到树木,但是,由于可以适应这种酸性的新环境,真菌得以幸存下来。

科学家在二叠纪大绝灭时期的岩层中发现的真菌孢子化石显示,一种称为Reduviasporonites的远古生物在全球范围内的生长却在那个时期达到顶峰。从此,科学家一直在争论这种已经灭绝的生物是靠光合作用为生的水藻,还是以树木为食的真菌。为了揭开这个谜底,塞普敦及其同事分析了 Reduviasporonites中不同种类的碳和氮,并将结果与现代真菌进行比较。

他们发现,这种远古生物与以枯树为食的真菌具有相似的饮食化学结构(dietary chemistry)。Reduviasporonites 真菌的大规模突然繁殖表明有大批树木在灭绝事件中死亡,为真菌提供了源源不断的美食。据塞普敦介绍,现在,地球上由真菌主导的地区位于捷克,由于焚烧大量褐煤产生的酸雨破坏了大面积林地,那里以树木为食的真菌大量繁殖。

塞普敦补充说,在全球范围内,人类活动“正以地质历史上前所未有的速度”改变着地球大气层的气体平衡。此外,今天物种多样性减少放映了二叠纪生物大灭绝事件的早期状况。塞普敦说:“这是严重违背自然规律的人类实验,我们只是不知道这一切将如何结束。”研究结果刊登在最新一期《地质学》(Geology)杂志上。(孝文)

首颗系外岩石行星环境似地狱:熔岩海上飘石雨

新浪环球地理讯 北京时间10月14日消息,据美国国家地理网站报道,美国天文学家进行的一项新研究发现,当前发现的第一颗太阳系外岩石行星CoRoT-7b拥有地狱般的环境,炙热的卵石雨从天而降,坠入熔岩海。

CoRoT-7b位于距地球大约500光年的麒麟星座,是2月被法国与欧洲航天局的CoRoT太空望远镜率先发现的。最近进行的研究证实,这颗系外行星是一个与地球类似的多岩世界,但环境却如同地狱般可怕。寿终正寝之时,我们的地球也将变成这样一副模样。

CoRoT-7b的体积大约是地球的2倍,重量则是地球的5倍左右。其与所绕行恒星之间只有150万英里(约合250万公里),比水星与太阳间距离大约近23倍。美国密苏里州圣路易斯华盛顿大学天文学家、研究小组成员劳拉·斯卡夫表示:“CoRoT-7b是所有已发现行星中距所绕恒星最近的一颗行星。”

由于这颗新发现的系外行星与所绕恒星之间距离太近,巨大的恒星引力将其牢牢锁住。CoRoT-7b的一半面向恒星,就像月球的一面始终朝向地球一样。斯卡夫及其同事创建的CoRoT-7b新电脑模型显示,朝向恒星的一面温度高达4220华氏度(2327摄氏度),其表面大部分区域被熔岩海或者分散的熔岩湖所覆盖。

研究称,地球上存在水循环,CoRoT-7b却存在石循环。在朝向恒星的一面,蒸发的岩石和矿物升入空中形成一个薄大气层。在距地较高区域,矿物凝结成“石云”,最终以含有不同矿物成分的炙热卵石雨形式坠落地面。斯卡夫说:“从天而降的卵石个头可能非常小,也许可与尘埃相提并论。”

如果落入熔岩湖或者熔岩海,卵石便重回CoRoT-7b的石循环系统。如果石云在恒星风影响下移动至CoRoT-7b寒冷阴面,卵石坠落地面时将仍保持固态。斯卡夫等人的研究发现刊登在10月1日出版的《天体物理学杂志通讯》上。(孝文)

科学家新发现7种会发光的蘑菇(组图)

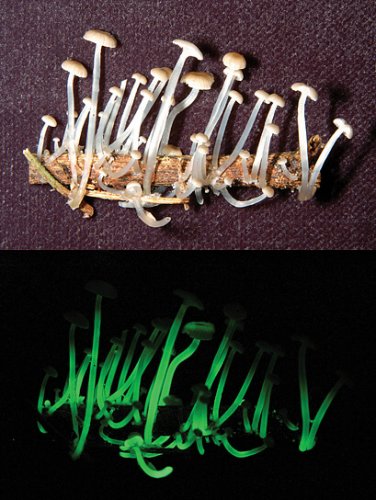

新浪环球地理讯 据美国国家地理网站报道,研究人员在世界各地发现了7种能在夜间发光的菌类新种,在全球发现的能在夜间发光的蘑菇品种因此增加到71种。下面是其中几种新发现的菌类:

1. 发光蘑菇Mycena luxaeterna

正如来源于莫扎特《安魂曲(Requiem)》片段的它的拉丁名字的含义,在巴西雨林里新发现的这种发光的蘑菇Mycena luxaeterna,确实是一个永久性光源。据10月5日发表在《真菌学(Mycologia )》杂志上的一篇论文介绍,这种小蘑菇是在世界各地发现的七种可在夜间发光的菌类新种之一,这一发现使在全球发现的能在夜间发光的蘑菇种类增加到了71种。

旧金山州立大学的丹尼斯·德斯贾尔丁(Dennis Desjardin)和他的同事在新月之夜寻找蘑菇,他们进入的那片雨林经常伸手不见五指。然而德斯贾尔丁表示,不过“当你低头向下看,地面就像繁星点点的夜空。每一颗闪闪发光的小星星就是一棵蘑菇,地面美丽迷人。”

他们研究发现,M. luxaeterna的茎上拥有一种非常与众不同的粘性液体,在炎热的白天,这种物质可能起到保证蘑菇根茎湿润的作用。德斯贾尔丁表示,不知情的昆虫很容易粘在这种天然捕虫器上。德斯贾尔汀跟圣保罗大学的卡西乌斯·斯蒂瓦尼(Cassius V. Stevani)一起发现了这种蘑菇。德斯贾尔丁的同事、美国纽约州立大学科特兰分校的蒂莫西·巴罗尼(Timothy Baroni)研究这种蘑获得了国家地理学会的资助。

2.荧光小蘑菇Mycena luxarboricola

最近研究人员在巴西靠近大西洋的雨林里发现了可以发出荧光的小蘑菇Mycena luxarboricola,这种蘑菇仅靠树皮生长。旧金山州立大学的德斯贾尔丁说:“当你在雨林中穿行时,会发现树木旁边闪闪发光。”

据最新研究,这种刚刚被发现的蘑菇可能有助于科学家更好地了解此类醒目的展示意图何在。例如,蘑菇可通过夜间发出荧光,吸引喜欢在夜间活动的昆虫,昆虫降落在它们上面,它们的孢子可能会粘在昆虫身上,它们通过这种方式把孢子传播开来。在浓密而少风的雨林里,这种方法是蘑菇繁衍后代的重要战略之一。

3.森林之光

研究人员在南太平洋婆罗洲马来西亚部分的一个猩猩恢复中心发现了蘑菇新种Mycena silvaelucens,其拉丁名字的意思是“森林之光”。大部分发光菌类都生长在世界热带地区树木茂密的森林地带,例如东南亚、加勒比海和南美。不过研究人员并不清楚上述植物为什么会选择这样的生长地,这些地方到底对它们的生长有什么好处。

旧金山州立大学的德斯贾尔丁和同事通过一个跨国科研小组,一直在寻找世界各地的荧光蘑菇。他们呼吁其他研究人员,如果你发现一种新的菌类,你不妨在夜间看一看,看看它是否能发出荧光。

4.发光蘑菇Mycena abieticola

研究人员仅在巴西南部看见过一次发光蘑菇Mycena abieticola,以前人们曾在墨西哥看到过这种菌类,它们主要生长在杉树上。

旧金山州立大学的德斯贾尔丁表示,所有荧光菌类都发出波长相同的微黄绿色荧光。一个化学过程导致菌类发出荧光,目前,人们对这个化学过程了解很有限,该过程跟萤火虫发光的机制非常类似。

5.永恒的光

研究人员在波多黎各一根倒下的原木上发现了荧光蘑菇Mycena luxperpertua,后来研究人员在实验室里培养出这种菌类。Mycena luxperpertua的意思是“永恒的光”,这个名字取自《安魂曲(Requiem)》。

旧金山州立大学的德斯贾尔丁表示,这些发出荧光的菌类“看起来就像森林里一些非常可怕的动物闪闪发光的眼睛”。

6. 已知最为古老的发光菌类

Mycena chlorophos是已知最为古老的发光菌类,19世纪研究人员首次在日本小笠原群岛发现了它。从此以后,科学家不管蘑菇发光不发光,他们把任何一种灰色菌类都命名为“发光的M. chlorophos”,即使在美国发现也不例外。在2009年10月发表的论文中,这项研究的领导者、旧金山州立大学的德斯贾尔丁和他的同事们最终确定,只有东南亚有M. chlorophos。在这项研究中,他们向世界介绍了7种发光蘑菇新种。现在已知的71种荧光蘑菇中,有近四分之一是由德斯贾尔丁发现的。(孝文)

科学家发现海洋内大团黏液状物质具有致命危险

新浪环球地理讯 北京时间10月9日消息,据美国国家地理网站报道,一项最新的地中海研究称,随着近几十年海洋温度不断上升,海洋内越来越频繁地形成大团大团的像黏液状的物质,而且出现这种物质的区域更广,持续时间更长。

1.黏液团具有致命危险

这种团状物不只是让人讨厌。在长达124英里(200公里)的海域,这种黏液物质在夏季自然形成,经常出现在地中海沿岸。这个季节的温暖天气使海水更加平静,这种情况导致有机物更易结合在一起,形成泡状物。现在由于气温更高,黏液物质甚至在冬季也会形成,而且会持续好几个月。

据这项研究的领导者、意大利马尔凯理工大学海洋学系主任罗伯托·达诺瓦罗(Roberto Danovaro)表示,迄今为止,这种浅棕色“黏液”一般被视为一种令人讨厌的东西,它形成的粘性胶状膜可堵塞渔网,粘在游泳的人的身上,发出一股怪味。

达诺瓦罗表示,这项最新研究在地中海黏液物质里发现了大量细菌和病毒,其中包括具有潜在致命危险的大肠杆菌。9月16日发表在《公共科学图书馆综合卷(PLoS ONE)》上的报告上指出,这些病原体对游泳的人和鱼类及其他海洋生物具有致命威胁。

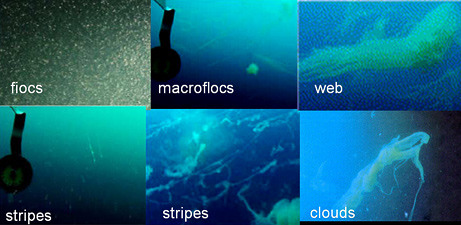

2.“海雪”形成凝胶泡沫

黏液物体始于“海雪”,“海雪”主要由微小的死亡有机物和活有机体结合而成,其中包括一些裸眼可见的甲壳动物,例如小虾和桡脚类动物。随着时间的推移,海雪(是许多海洋生物的食物来源)不断聚拢其他微小物质,慢慢增大形成黏液物质。

1729年,人们首次在地中海确认这种泡沫状物质,而且在这一地区很常见。海洋的相对平静和海水较浅,导致近海水体相对来说更加平静,这种情况为黏液形成提供了理想环境。为了这项最新研究,达诺瓦罗和同事们对1950年到2008年的黏液物质报告进行了调查。他们发现,当海洋表面温度比平均温度更高时,这种物质会大规模爆发。

3.在黏液里游泳

1991年,意大利海洋生物学家塞丽娜·方达·尤玛尼(Serena Fonda Umani)在亚得里亚海里的一个黏液团附近游泳,这种物质的密度非常大,人根本无法在其内部游泳。她潜到大约51英尺(15米)深处时,突然感觉像有一个幽灵在自己的上面,这是一种非常陌生的体验。

尤玛尼和达诺瓦罗及意大利马切科技大学的安东尼奥·普瑟杜(Antonio Pusceddu)都曾试图潜入海雪(黏液的前身)里。她形容那种感觉就像是在糖浆里游泳。走出海水后,干燥的“糖分”使她的头发变硬,衣服紧紧贴在身体上。的里雅斯特大学(University of Trieste)的尤玛尼说:“衣服根本没办法彻底洗干净,因为它上面贴了一层绿色的黏液。”

加利福尼亚大学斯克里普斯海洋研究所海洋微生物学家费洛奇·亚扎姆(Farooq Azam)表示,很少有人会故意游进这种黏液里。他说:“如果你不熟悉这种东西,尤其是你熟悉这种东西时,你肯定不希望靠近它。”亚扎姆并未参与这项最新研究。这种有气味的巨大黏液团漂浮在近海,显然不是什么美妙的东西。

4.对公众健康构成威胁

为了研究这种物质的副作用除了破坏泳衣是否还有其他危害,尤玛尼和同事们2007年收集亚得里亚海的近海水样和黏液样本。斯克里普斯海洋研究所海洋微生物学家亚扎姆表示,温暖的浅海就像一个“巨大的浴盆”,是研究黏液团的理想的天然实验室。

该科研组发现,这些黏液团里容易滋生病毒和细菌(其中包括致命的大肠杆菌)。沿海社区经常对大肠杆菌进行检测,这些物质出现在海岸附近,在这里游泳非常危险。研究领导者达诺瓦罗表示,“我们认为,黏液团释放病原体会对公众健康构成致命威胁。”在这种黏液团里游泳的人,可能会染上皮炎等皮肤病。

5.黏液团可引起窒息

该研究报告指出,那些别无选择,只能游过黏液团的鱼类和其他海洋动物最易遭受这种物质携带的病菌侵袭,甚至可能夺去大型鱼类的性命。达诺瓦罗表示,这种有毒黏液团还能困住海洋生物,封住它们的腮,使它们窒息而亡。最大的黏液团能沉入海底,它就如同一条巨大的地毯,使海底生物窒息。

达诺瓦罗表示,黏液团不只是地中海地区的一大安全隐患。最近的研究发现,从北海到澳大利亚,这种物质可能遍及所有海洋,这种情况可能是由气温升高造成的。达诺瓦罗说:“这是一个很好的例子,它告诉我们,如果我们不对气候变暖采取一些措施,地球将发生重大变化。如果我们继续否认科学证据,这就是我们将面临的严重后果。”

亚扎姆指出,除了温暖气候以外,目前还不清楚导致这种黏液团形成的其他原因。例如,谁也不清楚这些黏液团里死亡的海洋物质为什么不会腐烂。他说:“我们找到答案非常重要。因为只有这样,我们才能挽救世界其他地区的海洋。”(孝文)

阿拉伯发现新种粉红褐色小蜥蜴(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月27日消息,据美国国家地理网站报道,在数百万年时间内惨遭忽视之后,图片中这种小蜥蜴最终获得人们的尊重。它们所受待遇的180度大转折要感谢一项新研究。据悉,这种粉红褐色小蜥蜴生活在阿拉伯海索科特拉岛的多岩地带,是一种刚刚被确定的新种蜥蜴。长久以来,它们一直被视为另一个“壁虎王”。研究论文合著者法比奥·普平表示:“这也就是为什么我们选择拉丁语中的‘误解’来称呼它。”

这种蜥蜴的新学名为“Gekkonidae Hemidactylus initellectus”,翻译过来就是“被误解的半趾蜥蜴”。在2007年至2009年的实地考察中,普平及其同事对几只大约2英寸(约合5厘米)长的“壁虎王”进行了观察。在此之后,这支研究小组又将Hemidactylus initellectus的遗传学和身体特征与这些类似壁虎的动物进行比较,其中包括一些博物馆标本。结果发现,索科特拉岛蜥蜴背部的结大得出奇,使它们显得非常与众不同。研究小组将他们的发现刊登在9月出版的《Acta Herpetologica》杂志上。

普平是意大利帕维亚大学的生态学家。他表示,也门海索科特拉岛的野生动物素以令人难以置信的独特性而著称,这种新命名的夜间活动蜥蜴无疑进一步提高了这种独特性。在海索科特拉岛发现的爬行动物中,有高达95%的成员并未在世界其它地区被发现。

普平说,海索科特拉岛坐落于索马里和也门之间,岛长62英里(约合100公里),就像是位于海洋中部的一个沙漠。由于600万年来一直与大陆保持隔绝状态加之竞争程度极低,这就使得海索科特拉岛像加拉帕格斯群岛一样,具有丰富的生物多样性。Hemidactylus initellectus是索科特拉岛上的一种常见动物,但岛上一些地区的其它野生动植物可能面临着山羊以及数量不断增长的人类喂养的其它动物的威胁。

普平希望,发现被误解的蜥蜴这个消息能够促使人们进一步意识到保护环境的需要。他说:“发现新物种的时候,你会迫不及待地向所有人展示大自然的伟大。如果不知道这颗星球上到底生存着什么,我们就无法很好地保护它。”(孝文)

揭开逆戟鲸骤减之谜:叫声提高消耗更多能量

新浪环球地理讯 北京时间9月15日消息,据美国国家地理网站报道,最新一项研究发现,逆戟鲸有时为了让自己的叫声盖过附近船只的噪音,不得不提高嗓音,在逆戟鲸寻找数量正日渐减少的鲑鱼时,这种做法可能令它们更加的疲惫。

声音交流极为重要

这项研究称,普吉特海湾的逆戟鲸在捕食期间会比长途跋涉时发出更多的叫声,这表明在捕食季节对逆戟鲸进行保护对它们的数量恢复至关重要。从专门欣赏鲸鱼的小船到大型游轮,各种各样的船只游弋在美国华盛顿州及邻近的加拿大不列颠哥伦比亚省海岸附近水域。领导实施最新研究的西雅图西北渔业科学中心的马勒·霍尔特(Marla Holt)说:“逆戟鲸的声音交流极为重要,过往船只的噪音却有可能盖过这些叫声。”

西雅图西北渔业科学中心隶属于美国国家海洋和大气管理局(NOAA)。霍尔特和同事之前一项研究表明,部分逆戟鲸会发出更大的叫声,以便在嘈杂的船只噪音中让同伴听到自己的声音,这就像我们在鸡尾酒会上说话时必须提高嗓音一样。现在,霍尔特的研究小组认为,船只噪音可能使得普吉特海湾的逆戟鲸在捕食期间耗费更多体力,再加上它们最喜欢的猎物——王鲑(亦称大鳞大麻哈鱼)数量又在减少,这对逆戟鲸来说不啻于雪上加霜。

在普吉特海湾,一小群被称为“南方居民”的逆戟鲸特别善于捕食只有鲸鱼牙齿大小的鲸鱼。它们不以海豹和其他哺乳动物为食。调查发现,从20世纪90年代中期至90年代末期,“南方居民”的数量谜一般地减少了近20%——从97只减至88只。今天,它们的数量只有85只。2005年,美国联邦政府将逆戟鲸列为濒危物种,受到《美国濒危物种法案》的保护。

加速鲸鱼新陈代谢

没人确切了解“南方居民”数量减少的确切原因,但据美国国家海洋与大气管理局国家海洋渔业署西北区办公室的林恩·巴莱(Lynne Barre)介绍,这可能与鲑鱼数量减少、暴露于有毒污染物、过往船只噪音有关。巴莱所在的机构2008年初发布了一项恢复日渐减少的哺乳动物数量的计划,目标是在28年内让该地区哺乳动物数量以每年大约2%的速度递增。根据该计划,研究人员还将对过往船只对逆戟鲸的影响进行监控。

据巴莱介绍,逆戟鲸是一种群居动物,通常以20至40只为一群在一起生活,它们以一种称为“族群标志”(group badge)的叫声相互交流,而这种叫声在每个逆戟鲸群都有其独特的特征。自2007年以来,霍尔特及其同事利用安设在圣胡安群岛附近的水听器对过往船只的噪音进行了记录。研究小组录下了距其3280英尺(约合1000米)以外的一群鲸鱼的声音,每隔10分钟对这群鲸鱼的捕食、休息、交往等行为进行记录。

霍尔特说,他们的研究表明逆戟鲸在捕食期间的交流尤为重要。霍尔特将于今年10月在加拿大魁北克举行的海洋哺乳动物生物学双年会上公布这项研究的初步结果。此外,据霍尔特介绍,之前有关鸟类的研究表明,动物在提高嗓音以盖过环境噪音时消耗更多氧气,令其代谢率激增,消耗储存的能量。逆戟鲸可能存在同样的现象,尽管得出这种结论还为时尚早。

鲑鱼减少是症结所在?

霍尔特的研究成果对现有证据是一种有力补充,那些证据已促使美国海洋与大气管理局提出了新的逆戟鲸保护议案,该议案提议途径华盛顿州的所有船只必须保持同逆戟鲸至少600英尺(约合180米)的距离。现行法律允许船只距离逆戟鲸300英尺(约合90米),有研究表明这对逆戟鲸的行为构成了影响。霍尔特说:“很多人不禁会问,为何非要将枪口对准这些船只?这是能对逆戟鲸保护立竿见影的一件事。”

不过,位于华盛顿州星期五港的鲸鱼研究中心主任肯·巴尔科姆(Ken Balcomb)称,海洋与大气管理局提出的这项法案“只是那种自我感觉良好的事情”。巴尔科姆也在对圣胡安群岛的鲸鱼进行研究,他说,“根据我过去35年来的观测,鲸鱼确实不受任何事情的影响,包括过往船只。”

巴尔科姆指出,科学家主要担心是王鲑的数量减少,尤其是加拿大弗雷泽河的王鲑。近年来,王鲑急剧减少,西北太平洋沿岸大坝以及建在幼年鲑鱼藏身之地的河口的房地产都在威胁曾经数量繁多的鲑鱼的生存。研究人员调查发现,鲑鱼数量减少的年份(即游到普吉特海湾下游的鲑鱼很少)通常也是鲸鱼数量减少的年份。巴尔科姆说:“如果它们连食物都找不到,对别的方面的担忧也就没什么意义了。”

巴莱指出,美国联邦政府恢复鲸鱼数量的保护计划还支持恢复普吉特海湾周围水域鲑鱼数量的努力。例如,普吉特海湾的动物保护主义者正在拆除沿岸大坝以提升鲑鱼数量,这一方法已在美国东海岸的大西洋鲑身上取得成效。如果数量得不到恢复,“南方居民”最终可能会离开普吉特海湾,这对于巴尔科姆来说是个悲伤的结局。他说:“我们希望在普吉特海湾看到它们的身影。逆戟鲸是我们健康的生态系统的象征。”(孝文)

新研究发现激光制冷或可产生奇异物态(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月14日消息,据美国国家地理网站报道,在科幻小说中,激光束被描述成了神通广大的武器,而在现实生活中,它们只是被当作加热和切割工具。但是,德国最新一项研究转变了我们对常规物理学的认识,以全新的视角展现了激光特性。

在最新研究中,德国波恩大学的两位研究人员马丁·威茨(Martin Weitz)和乌尔里希·沃格尔(Ulrich Vogl)利用激光,使得稠密的铷气体温度远远低于令气体转化为固体的正常温度。在之前的研究中,科学家只能利用激光急速“过度冷却”那些经过稀释的气体。

据美国国家标注技术研究所激光制冷部门的物理学家特雷·波特(Trey Porto)介绍,“有时,你用激光照射某些东西,这些东西的确可以冷却下来,它们不仅是一大堆原子,还有肉眼可以看到的物体。”波特并未参与最新研究。

据威茨和沃格尔介绍,他们可以利用这一过程去生成新的物态。威茨说:“例如,如果你可以将水急速冷却至零摄氏度(即32华氏度)以下——此时水通常会变成冰——便可预测物质奇异的晶态和玻璃态。”他补充说,还可以将新技术用于制冷机制,以大大提高某些太空观测设备的精确度:“如果你可以冷却用以观测恒星的热感照相机,它们的噪音会更小,敏感度更高。”

由于激光色彩同其强度密切相关,新技术主要基于一种红色激光。研究人员对这种激光的频率进行调整,令其光束仅影响相互碰撞的原子。接着,威茨和沃格尔用这种激光去照射处于高压“氩大气”的铷气体原子。氩是一种惰性气体,这意味为它们不会轻易同其他元素的原子发生反应。

不过,波特解释说,“在铷原子轰击氩原子的稍纵即逝的瞬间,铷可以从激光器中吸收光子。”此时,吸收来的光子的作用就好像是突然支撑起两个原子的强有力弹簧,这种微弱的联系使得原子在试图飞离时减缓其速度。但是,在某一个时刻,这根“弹簧”伸展的幅度非常大,以致两个原子的链结断裂,原子作为分散的荧光被释放出来。

在这种情况下,便需要多余的能量以减缓逃逸光子所带走的原子的速度,所以,这个过程会最终消除比激光自身产生还要多的能量,用以冷却铷气。在实验中,铷气的温度在几秒钟内便从662华氏度(350摄氏度)骤降至536华氏度(280摄氏度)。这项研究成果发表于最新一期的《自然》杂志。威茨指出,在将这个急速制冷过程应用于现实生活中之前,还需要从事更多的研究。

不过,波特表示,这项研究与冷却稀释气体的传统方法有很大的不同,后者目前被用以研究量子效应,或为原子钟准备气体样本。波特说:“我认为这项研究真正让人惊讶的地方在于,你甚至在这种状况下对物体进行冷却,因为这是稠密气体和一种截然不同的机制。传统制冷能力其实是非常小的。而利用激光器令物体温度明显下降的确令人惊讶不已。”(秋凌)

探访太平洋巨型塑料垃圾漩涡(组图)

新浪环球地理讯 北京时间9月10日消息,据美国国家地理网站报道,最近,SEAPLEX(斯克里普斯环境塑料积聚远征的英文缩写)成为第一次专门研究加利福尼亚州与夏威夷间海域“塑料漩涡”的科考之旅。这个巨型“塑料漩涡”面积相当于两个美国德克萨斯州,形成了东太平洋上的垃圾场。

在8月进行的为期19天的远征科考之旅中,研究小组发现,虽然大面积垃圾堆较为常见,但东太平洋垃圾场还没有成为一个“塑料岛”。大多数垃圾以数不尽的拇指甲大小的废物形式存在。远征队成员、加州斯克里普斯海洋研究所生物海洋学博士生杰西·鲍威尔表示:“我认为‘塑料五彩纸屑’这种比喻可能更贴近实际情况。”

1.各种垃圾纠结在一起

拍摄于2009年8月,塑料、绳索、各种水生动物和一张渔网缠结在一起,肆无忌惮地在东太平洋垃圾场漂动。这个自由漂动的大垃圾场面积相当于两个美国德克萨斯州。

2.科考人员打捞上的部分垃圾

拍摄于2009年夏季,展示的是东太平洋垃圾场的一些垃圾。当时,科考人员将这些垃圾打捞到他们乘坐的SEAPLEX研究船“新地平线”号上。全世界每年生产的塑料高达2.6亿吨,其中可能有10%以垃圾的形式被抛进大海,大部分位于北太平洋环流区旋转的水流以及其它海洋漩涡内。

“新地平线”号共在东太平洋垃圾场航行了1700英里(约合2700公里)。在此期间,科学家进行了100次拖网打捞行动,每一个拖网能够打捞到塑料垃圾。斯克里普斯海洋研究所生物海洋学博士生、此次远征之旅首席研究员米里亚姆·古尔德斯坦表示:“这是一个令人非常震惊的结果。在太平洋,一次又一次发现你正在寻找的东西是一件极为不寻常的事情。”

3.垃圾场内的动物居民

2009年夏季,SEAPLEX科学家在东太平洋垃圾场捕捞到一些动物居民,其中包括蛇鼻鱼(位于图片上方)、飞鱼(位于中部)和乌贼,它们的栖息地到处是塑料垃圾。研究人员急于想知道的是,最近几十年大量流入海洋的塑料垃圾如何影响动物生存,例如包括鱼类和鸟类等误吞有毒塑料的大型动物,以及细菌或浮游生物等微生物。研究人员表示,塑料垃圾也可能成为入侵的细菌或者其它物种的“家”。

很多垃圾的体积与小型海洋动物相当,这是一个非常值得关注的问题。SEAPLEX成员鲍威尔说:“任何用于打捞塑料垃圾的网捕技术都会同时捕获大量海洋生物,这一点非常明显。”

4.塑料瓶成部分动物的家

2009年8月进入东太平洋垃圾场进行调查的一名研究人员,此时的他手持3个塑料瓶,塑料瓶被抛进海洋后成为海洋动物的“家”。SEAPLEX成员鲍威尔说:“几乎每一个大块塑料垃圾上都有藤壶或者小蟹存在,纺锤鲹或者石首鱼幼仔等小鱼则潜伏在垃圾下方。所有这些迷你‘塑料岛’生态系统都在四处飘动,每一个都有捕食动物存在,可能对食物网造成一定影响。”

5.塑料垃圾上爬动的小蟹

一只小蟹正在塑料垃圾上爬动,这块垃圾是SEAPLEX科学家在2009年8月从东太平洋垃圾场捕捞的。SEAPLEX远征队很容易在海面上发现塑料垃圾的踪影,规模更大的塑料垃圾可能潜伏在海面之下。研究过程中,他们获取了有关水面垃圾场面积以及海洋环境的数据。没有人知道,海面之下到底存在着多少塑料垃圾。

更为严重的是,东太平洋垃圾场并不是世界上唯一一个面积巨大的海洋垃圾场,同时也不是其中面积最大的。斯克里普斯海洋研究所的科学家希望在不久后造访位于南美洲沿岸的一个大垃圾场。他们对这个垃圾场仍知之甚少。

6.打捞上的玩具狗

2009年8月在一张渔网内发现的填充狗玩具,被命名为“Lucky”(意为幸运),图片中的它已经被拖上研究船。Lucky现在已成为SEAPLEX的一个非官方吉祥物。

成功“拯救”Lucky换来的是一个令人吃惊的统计数据。参与海星项目的道格·伍德林表示,东太平洋垃圾场内有大约80%的垃圾是岸上的人随意丢到海里的。海星项目是一项关注海洋健康的非盈利性计划,与SEAPLEX展开积极合作。研究人员表示,减少流入的垃圾量可能是清理世界海洋的一种最有效手段。(孝文)

西班牙蝾螈用肋骨刺穿皮肤防天敌吞食(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月9日消息,据美国国家地理网站报道,一项最新研究发现,西班牙有肋蝾螈(Spanish ribbed newt)能够用肋骨刺穿自己的皮肤,形成具有防御功能的“刺枪”。这种方式就像科幻电影《X战警》里的金刚狼能够伸展自己的爪子当作防御武器一样。

此前,科学家已经知道,这种两栖动物在遇到威胁时会把肋骨推出体外,肋骨顶端覆盖着一层有毒分泌物,作为防御工具。但是科学家至今对这一防御措施的工作原理一无所知。有人认为,蝾螈只是简单地通过伸缩身体,迫使肋骨末端从皮肤上的特别开口伸出来。

现在,维也纳大学的埃格恩·海斯(Egon Heiss)和奥地利的一个科学家小组发现,事实上蝾螈能够向前旋转自己的肋骨,直到像矛一样的肋骨顶部刺穿它的皮肤为止。伦敦开放大学的生物学家提姆·哈利戴(Tim Halliday)并未参与这项研究,但他表示:“人们早就知道这一现象,但这是第一次对蝾螈肋骨的运动情况进行详细研究。”

研究人员表示,在自然界,有多种动物会把自己的骨骼当作防御骨刺。但是只有西班牙肋骨蝾螈和少数火蜥蜴近亲能够挥舞自己的肋骨,把它们当作“秘密武器”。为了找出蝾螈是如何做到这一点的,海斯的科研组用棉球接触活蝾螈,模拟食肉动物对它发起进攻的方式,一直到它摆出防御姿势才停下来。

X光和CT扫描显示,肋骨旋转是促使“骨刺”伸出体表的重要因素。研究人员并未在蝾螈身上发现任何永久性小洞或伤口,这意味着蝾螈每次使用骨刺时,就要用肋骨把身体刺穿。研究人员在8月18日刊登在《动物学》杂志里的论文中表示,但是这种防御方法给蝾螈带来的好处远远超过了自残给它造成的伤害,蝾螈身上的伤口可以很快愈合。

海斯说:“众所周知,一般蝾螈和两栖动物都拥有修复皮肤的特殊能力。”蝾螈每根肋骨的周围包围着一层胶原质纤维,而人类在烧伤后,这种蛋白质有助于皮肤康复。另外,强大的免疫系统显然有效预防蝾螈伤口发生感染。开放大学的哈利戴说:“研究中发现,如果蝾螈受了伤,伤势一般并不严重,不会给它造成危害。我在办公室的容器里养了一些蝾螈。有时我抓住它们时,手会被刺痛,但是蝾螈似乎并没受到影响。”

这项最新研究还为蝾螈拥有的这种不同寻常的防御能力是如何进化来的提供了一些线索。蝾螈长长的肋骨通过灵活的双头关节附在它的椎骨上,这种情况使肋骨可以向前旋转。其他火蜥蜴拥有类似接头,当它们受到威胁时,它们的胸腔会小幅膨胀。这种方法使它们的体型变大,让攻击者望而却步,不敢靠近它们。

这篇研究论文的作者海斯表示,这种“胸腔膨胀”的方法可能正是导致西班牙肋骨蝾螈进化出像弹簧刀一样的胸腔的原因。他说:“如果肋骨经过进化变得更长,延伸到皮肤,肋骨的顶端会更容易把皮肤刺穿。这样肋骨的顶部就能当作防御武器使用了。”(孝文)