自然

揭秘澳洲红蟹:每年数百万只蟹集体大迁徙(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月7日消息,据美国国家地理网站报道,这组照片展现了澳大利亚圣诞岛红蟹壮观的大迁徙场面。长久以来,这种平时不爱活动的红蟹如何进行为期数天的大迁徙就是一个不解之谜。根据英国科学家进行的一项新研究,红蟹体内作用于葡萄糖的高血糖激素激增是迁徙所需能量的源泉。

1.红蟹群

在这幅未标注日期的照片中,大量迁徙的红蟹聚集在澳大利亚圣诞岛的海滩上。英国科学家进行的一项新研究揭开了长久以来一直围绕着圣诞岛红蟹的谜团,用研究论文合著者露西·特纳的话说,就是这种通常情况下不移栖的物种如何拥有如此惊人的毅力进行地球上最艰难的迁徙?

当圣诞岛迎来每年的雨季时,都会有数百万只圣诞岛红蟹进行为期数天的大迁徙,它们从地势较高的雨林高原出发,前往印度洋海滩,而后在海滩上挖洞交配。身为英国布里斯托大学生物学家的特纳说:“这绝对是一项惊人的壮举。迁徙之前,它们会在十几分钟内一动不动,迁徙之时,它们却要进行长途跋涉,行程达数公里。”

通过对迁徙红蟹体内循环的液体(相当于血液)进行取样,特纳及其同事发现这种甲壳类动物体内作用于葡萄糖的高血糖激素激增。葡萄糖是一种能够产生能量的糖,为长途跋涉提供能量支持。特纳指出,圣诞岛红蟹的内分泌系统也储存足够数量的糖,允许它们返回雨林老家。研究发现刊登在9月出版的《实验生物学杂志》上。

2.红蟹入侵

照片中,孩子们正在观察迁徙的圣诞岛红蟹。在10月或11月开始的雨季,澳大利亚圣诞岛便成为一个红蟹满地的世界。研究论文合著者特纳表示: “红蟹的大行军完全扰乱了当地绝大多数人的日常生活,甚至连主要公路也不得不关闭。但圣诞岛居民已经习惯了这种日子,知道如何与它们相处。对于这种身长8 英寸(约合20厘米)的甲壳类动物,一些居民会给予它们很好的保护。学生们会竖起警告牌,提醒人们小心驾驶,以免压到红蟹。但即便如此,仍有很多红蟹死在车轮下。”

3.蟹群海边产卵

特纳指出,一旦抵达海边的交配地,雄性圣诞岛红蟹便会挖洞同时抵御掠食者。雌蟹会在洞中与雄蟹交配,而后径直爬向大海,它们的卵会在接触海水后立即孵化。幼蟹会在沿岸海草中慢慢发育成熟,最后爬上陆地,重复这种生命周期。

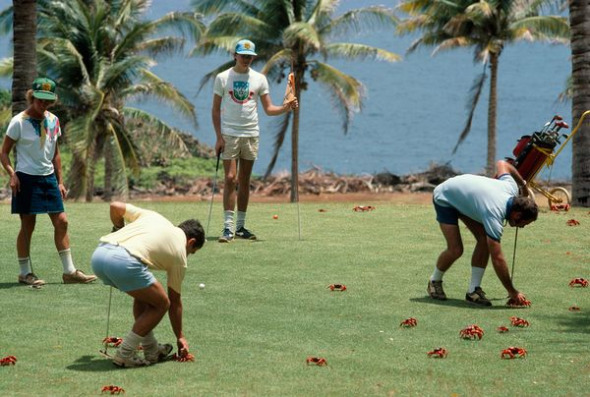

4.红蟹军团闯进球场

特纳表示,包括80后在内的高尔夫爱好者都知道如何应付一年一度的红蟹入侵。她说:“高尔夫球场有一项特殊规定——如果红蟹将球碰走,你也只能跟着球走,在球停下来的地方击球。”庆幸的是,圣诞岛红蟹带来的并不只是麻烦。根据圣诞岛国家公园网站刊登的消息,它们的排泄物是重要的雨林肥料,而挖洞行为也会起到翻土和帮助土壤通气的作用。

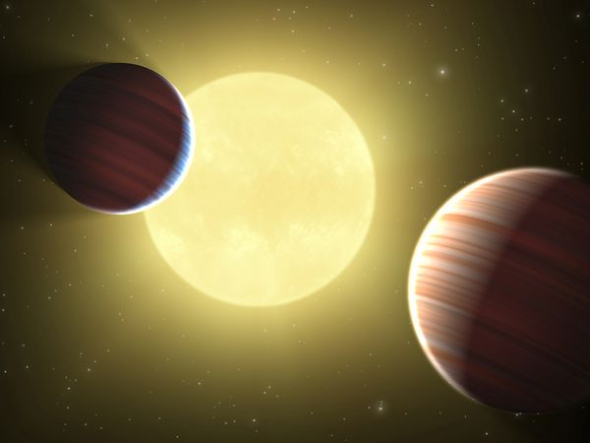

2300光年外星系或存超级地球:温度达1900度

新浪环球地理讯 北京时间8月30日消息,据美国国家地理网站报道,根据美国宇航局开普勒空间望远镜的观测数据,一个新发现的太阳系外行星系统中可能隐藏着一个“超级地球”。

开普勒空间望远镜于去年3月升空,其设计旨在帮助寻找太阳系外行星。其工作原理是“掩星观测法”——当一颗或几颗行星通过其母恒星面前时,恒星的光被局部阻挡,其亮度会出现相应的轻微下降。通过开普勒望远镜前所未有的精确测光,它能检测出这种亮度变化并反推出掩星体,即行星的存在。

在对开普勒望远镜过去7个月来的数据进行分析之后,一个来自哈佛史密松天体物理中心的科学家小组发现了两颗围绕一颗编号为“开普勒-9”的恒星运行的行星目标。该恒星距离地球约2300光年。

其中一颗行星,编号为开普勒-9b,其围绕母恒星的公转轨道周期仅为19天。而另一颗,开普勒-9C,则要花费39天公转一周。

研究人员发现这两颗行星的公转轨道具有周期性的快慢变化。这意味着这两颗行星之间陷入了“引力共振”——它们相互之间的引力互相作用,进而影响各自轨道特性。使用这些数据,研究人员得以计算出这两颗行星的质量。计算结果显示,这两颗行星都是较土星稍重的气态巨行星。

但是当研究人员试着用这两颗行星的大小去解释中央母恒星发生的亮度损失时,它们惊讶地发现了另外一颗微弱的掩星体。检测到的这一微弱信号显示有一颗更小,轨道更靠近母恒星的行星存在于这一行星系中。其轨道公转周期为1.6天。这颗行星质量约相当于1.5个地球,并且是由岩石构成的类地行星。

但研究人员还不能就此庆祝,因为这样微弱的信号存在许多干扰因素。背景恒星或双星系统中的伴星都会产生类似的信号效果。 “到目前为止,我们只能说,我们找到了一个非常有意思的信号,我们很希望我们不久就能取得更多的资料,”马特·赫蒙(Matt Holman)说。他是这项研究的首席科学家。

但即便这一信号最终被证实确实是一颗类地行星,人类也不太会希望在那里移民:根据其轨道位置推断,这颗行星的表面温度大约为1900摄氏度。关于此次新发现行星系的详细报道发表于本周《科学》杂志。(晨风)

大西洋垃圾带塑料失踪之谜:或被鱼类吃掉(图)

新浪环球地理讯 北京时间8月26日消息,据美国国家地理网站报道,美国科学家的最新研究表明,“大西洋垃圾带”的塑料垃圾数量在过去20年没有增加。乍一听上去,这似乎是个好消息,但据他们介绍,塑料垃圾并不是没有增多,而是多出来的塑料碎片可能被海洋生物吃掉了。

据领导实施这项研究的伍兹霍尔海洋研究所海洋教育协会(SEA)海洋学家卡拉-拉文德-劳介绍,“北大西洋垃圾带”类似于“太平洋大垃圾带”,在某种程度上就像是“塑料汤”区域,无边无际,虽然“汤预示你可能会看到蔬菜。”不过,大西洋上的垃圾多以微小塑料碎片(从垃圾填埋场吹过来或人类扔进海洋的塑料袋和塑料瓶)的形式存在,漂浮于距北美海岸数百英里一片尚未探明的公海区域。

卡拉和同事最近分析了过去22年从“大西洋垃圾带”搜集的数据,发现那片区域的垃圾密度没有随时间推移而增加。但是,即便考虑到垃圾回收利用速度有所增强这个因素,人类过去20年对塑料的使用仍呈增长趋势。多出来的那部分塑料都到哪儿去了?卡拉说,由于一些垃圾太小,研究人员根本不可能对其进行记录:“我们的网只能捕获尺寸超过三分之一毫米的碎片,有些塑料肯定会分解成比这更小的碎片了。”

有些碎片可能被误将塑料当作浮游生物的海洋生物吃掉了。浮游生物是指自由漂浮在海上的微小海洋植物和动物。另外,塑料碎片还有可能在沾满海洋细菌后重量加重沉入海底。今年初,艾尔加利塔海洋研究基金会的安娜-康明斯(Anna Cummins)和马库斯-埃里克森领导另一个探险小组试图对大西洋垃圾带展开研究,同时打算布置沉淀物取样器,用以测试可能沉入海底的塑料碎片。据康明斯介绍,由于恶劣天气的影响,这次探险之旅半途而废。

卡拉表示,研究人员无法分辨个别塑料碎片的存在时间,因为目前尚无任何化学方法可以测定以石油为材料的产品年代。这样一来,分辨看似稳定的垃圾量是否会出现逆转几乎不可能。卡拉指出,目前还没有办法追踪塑料碎片的来源:“我们不会看到上面印有‘美国制造’字样的可乐瓶。”

电脑对海洋环流的模拟结果表明,通往“大西洋垃圾带”的捷径始于美国东海岸。卡拉称,虽然海洋教育协会探险队到达百慕大群岛以东1000英里(约合1609公里)处,“我们仍不能发现大西洋垃圾带的最东端”。

埃里克森表示,艾尔加利塔海洋研究基金会的探险队继续向东行进,一路来到葡萄牙附近的亚速尔群岛,“从百慕大群岛到亚速尔群岛,我们搜集的样本中就有塑料。”卡拉补充说,整体而言,研究结果“讲述了一个令人沮丧的故事。你可能认为‘大西洋垃圾带’没有增加,但我本人不敢保证。”研究结果刊登在最新一期的《科学》杂志上。(孝文)

45亿年前太阳系最古老物质现身摩洛哥陨石(图)

新浪环球地理讯 据美国国家地理网站8月25日报道,美国研究人员表示,他们在一块陨石中发现了许多豌豆大小的矿物质,经过细致分析,发现它们是已知太阳系中最古老的物质。

研究人员表示,这种矿物质形成于距今45.682亿年前,由此将太阳系诞生的时间向前推进了最多200万年,同时表明一颗爆炸的恒星在太阳系形成期间向这个星系喷射了大量重要物质。2004年,科学家在摩洛哥发现了一块重达3磅(约合1.5公斤)的地外陨石,给其编号为NWA 2364。

经过最初的分析,科学家原本以为这块陨石来自于火星和木星之间的一个小行星带。然而,最新测试结果表明,陨石内残留的矿物块(称为钙铝内含物)形成于小行星带存在之前。它们可能是在部分星际气体和尘云或星云崩溃形成太阳之后才形成的,这一结论与一种太阳形成理论的说法相吻合。

美国亚利桑那州立大学陨石研究中心助理研究员奥德丽-布维耶(Audrey Bouvier)领导实施了这项研究。她说:“在太阳星云崩塌后不久,物质开始随着气温下降而凝结,于是,这些内含物开始形成。”布维耶和亚利桑那州立大学的同事米纳克什-瓦德瓦(Meenakshi Wadhwa)在一个“原始状态”的内含物中测量了铅同位素比率,试图揭开其诞生日期之谜。

布维耶说:“经过更正,它的年代比以前估计的提前了30万年至190万年,令其成为有史以来最古老的物质。”依宇宙时间的标准,两百万年虽是沧海一粟,但对科学家推测太阳系诞生过程具有重大意义。这一解释再次涉及同位素,此次则换成了铁-60,这种同位素形成于超大质量恒星在生命末期爆炸变成超新星的时候。

在以前的研究中,一些科学家曾在陨石的矿物内含物中发现铁-60,并由此推断这些物质形成时间比太阳系诞生时间晚了两百万年。不过,由于现在太阳系历史比以前估计的早两百万年左右,陨石内含物中铁-60同位素的年代可能又向前推了两百万年。由于铁-60的原子数量每隔两百万年衰减一半,更改后的铁-60在太阳系中的最初数量几乎是以前估计的两倍。

据布维耶介绍,唯一能让如此之多的铁-60进入新生太阳系的原因,可能是附近的超新星。如果最新研究得到证实,它将支持一种理论,即超新星将重金属作为孕育太阳星云的“种子”,可能在距今45.7亿年前引发了它的崩溃。

布维耶说:“我认为重要的是,让人们认识到这种现存于太阳系中的物质是由其他恒星带进来的。超大质量恒星可能在太阳系附近爆炸,但爆炸冲击波距离太阳系较远,没有将其摧毁,相反,只是将这些重要元素输送进来,为行星和生命的形成创造了条件。”布维耶小组的研究成果刊登在最新一期的《自然-地球科学》杂志上。(孝文)

揭秘奇特蜂窝状云团:不停变换形状(图)(2)

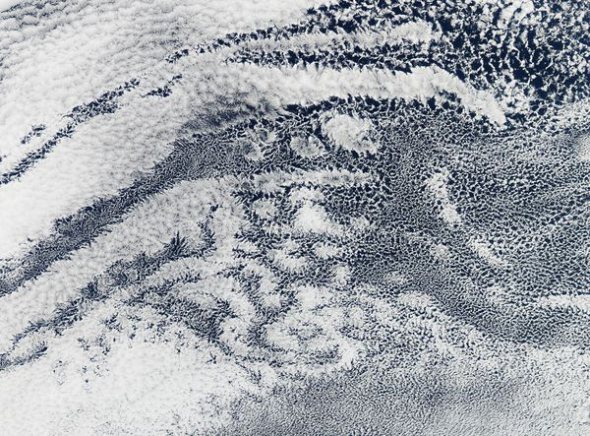

4.纠结缠绕

在这张资料照片中,开放蜂窝状云团和封闭蜂窝状云团同时覆盖于美国加利福尼亚附近太平洋上空。这两种云团会在特定时间覆盖大片海洋区域,它们在调节到达地面的阳光数量方面起着至关重要的作用。由于我们对云团对全球气温的影响知之甚少,在某种程度上云量是科学家准确预测全球气候变暖的“万能牌”。尽管如此,最新研究或能揭开造成像多云天气这样的气象过程的机制,该研究称,电脑模拟结果显示,大气层中悬浮尘粒的数量会对云团形状造成显著影响。

悬浮尘粒是微小的飘浮在空中的颗粒,比如燃烧矿物燃料所产生的烟灰。大气中的水往往会在悬浮尘粒周围凝结,所以,悬浮尘粒越多,水滴也就越多,进而形成更为稠密的封闭蜂窝状云团,这种云团带来降雨的可能性更低。王海龙说,因为降雨可能会促使开放蜂窝状云团形成和重组,“更少的降雨或许能维持封闭蜂窝形状的云团。”

5.交错纵横

在这张资料照片中,开放蜂窝状云团和封闭蜂窝状云团在秘鲁海岸上空交错纵横。当前气候模型缺乏准确重建不断变化的开放蜂窝状云团的清晰度,所以,最新电脑模型在预测云团将多少太阳能从地面反射到太空——称为反照率的冷却能力——作用不大。王海龙表示,正如最新研究所示,如果科学家可以正确测定不同形状的云团是怎样形成的,“气候模型就能更好地计算地球总的反照率和能量收支”,从而可以做出更准确的气候预测。研究结果刊登在最新一期的《自然》杂志上。(孝文)

揭秘奇特蜂窝状云团:不停变换形状(图)

新浪环球地理讯 北京时间8月23日消息,据美国国家地理网站报道,美国国家海洋与大气管理局(NOAA)科学家实施的最新研究结果表明,一种奇特的蜂窝状云团相互之间能够“交流”,以同步变换形状或重组。科学家表示,如果他们可以确定不同形状的云团是怎样形成的,气候预测会因此变得更准确。

1.蜂窝状云团

在这张照片中,秘鲁海岸上空的缕缕青云形成蜂窝状结构(中)。美国国家海洋与大气管理局(NOAA)的最新研究结果显示,这种开放蜂窝状海上云团相互之间可以“交流”,以便同步、不停地变换形状或重组。在厚厚的蜂窝状云团壁内,水滴增多,接着作为降雨落到地面,蜂窝状云团壁消失,雨滴在降落过程中蒸发,令空气温度下降,进而产生向下气流。

据参与实施这项研究的美国西北太平洋国家实验室物理学家王海龙(音译)介绍,当向下气流与海面相接触,它们会向外流动,相互碰撞,“迫使空气再次向上运行”,“在不同位置形成新的开放蜂窝壁。”作为重组循环的一部分,新形成的云团最终会同步降雨,而整个重组循环会持续数天时间。

2.六边形封闭云团

南大西洋上空一条狭长地带笼罩着六边形云团——连阴天常见的“封闭蜂窝”系统。美国国家海洋与大气管理局的最新研究或许有助于搞清降雨在决定云团形状方面的作用,这反过来又能确定有多少阳光到达地面。据王海龙介绍,与上图由降雨驱动形成的开放蜂窝状云团结构相比,封闭蜂窝状云团太小,无法轻易变成雨滴。他说:“那两个不同形状对太阳辐射具有截然不同的反射能力。开放蜂窝向太空反射的太阳辐射更少,结果让更多的太阳辐射渗透到海面,从而令海洋温度上升。”

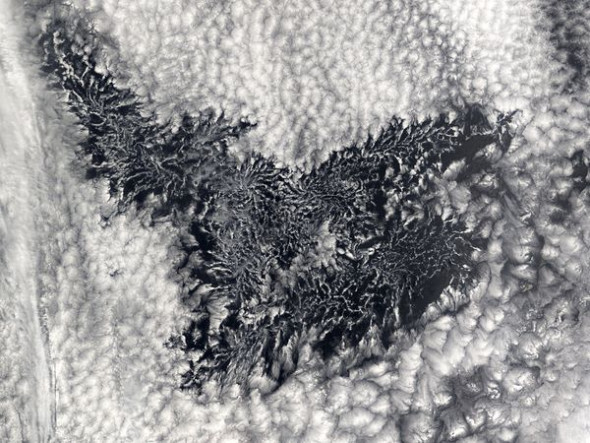

3.同步循环变形

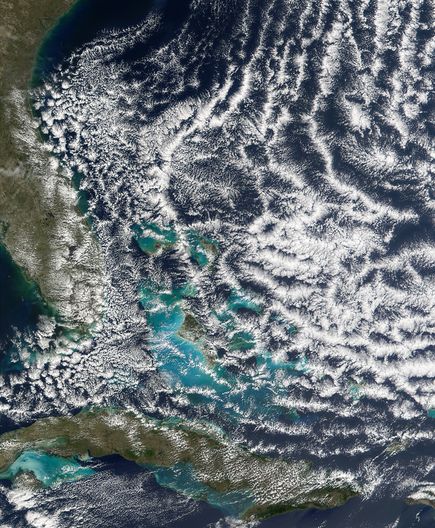

巴哈马群岛上空笼罩的开放蜂窝状云团。实施最新研究的科研团队注意到,蜂窝状云团能以同步循环进行重组。在电脑模型上模拟了形状不断变换的云团以后,研究人员把降雨锁定为每个重组事件的潜在催化剂。据美国国家海洋与大气管理局介绍,将海上云团的精确测量数据返回地面的船载扫描激光器,证实了研究人员的这种猜测。“交流”云团系统从本质上讲是自我组织的典型例证,似乎能在没有人的外部干预情况下有目的地形成。这一过程还发生在晶体生长、行星形成和昆虫聚集等事件中。

科学家揭开全球变暖南极海冰反增之谜(图)

新浪环球地理讯 北京时间8月18日消息,据美国国家地理网站报道,最新一项研究称,气象学家成功破解了南极海冰面积在全球气候变暖的大背景下仍呈增加之势的谜团,不过这一趋势可能很快会被逆转,南极海冰的融化速度不久将加快。

海冰增多缘于自然进程

据领导实施这项研究的美国佐治亚理工学院科学家刘纪平(音译)介绍,卫星数据显示,过去30年,北极海冰面积不断减少,而南极海冰面积却神秘地增加了。他说:“我们已经看到了这种矛盾,但却不知道原因——最新研究揭开了这一谜底。”最新分析基于从1950年至2009年的气候模型以及海面温度和降水量。

结果表明,在20世纪,海洋温度升高促使南极上空的高层大气降水量增多,降水以雪的方式落在地面。雪量增多使得海洋最上面的几层含盐度更低,密度相应地下降。这几层变得更为稳定,避免因密度产生变化的温暖的深海洋流上升,进而融化海冰。

刘纪平指出,卫星数据显示,20世纪南极海冰增多可能主要缘于自然进程,但到了21世纪,就不是这么回事了,科学家估计人类活动引起的全球气候变暖支配着南极的气候,诱发海冰快速融化。最新研究称,随着不断增加的温室气体继续使南极周围的海洋升温,更多的南极降水将以雨的形式出现,快速融化雪和冰。

研究结果刊登在最新一期的美国《国家科学院院刊》杂志上。该研究称,冰融化的越多,阳光被吸收进海洋的数量越多,而不是通过海洋反射进入大气层。结果,海洋温度进一步上升,同时融化更多的海冰。根据科学家的预测,从自然变化到因温室气体升温的过渡不久将开始上演。

南北两极生态系统不同

刘纪平说:“我无法预测准确的年份,但肯定是在这个世纪。”他表示,从生物学角度讲,南极周围海洋是世界上最富饶的水域,海冰减少可能会对“南极海洋生态系统产生重大影响。”例如,南极许多物种依赖海冰捕猎和生存。环保主义者表示,南极企鹅就是遭受海冰减少威胁最大的动物之一,如果气候变暖趋势持续下去,许多企鹅将从地球上消失。

刘纪平指出,海冰减少还会对洋流在世界的活动产生影响:南极附近海洋包括地球上温度最低、密度最大的水,它们是海洋“全球传送带”(为四分之三海洋生物提供营养物的循环模式)的“支配驱动力”之一。美国国家冰雪资料中心科学家瓦尔特-梅尔(Walt Meier)表示,最新研究结果并不令人吃惊,因为它们与之前的预测结果相符合,即南极海冰在加速消失。

梅尔说:“这是常识——它是得到物理学原理验证的模型研究。”梅尔称,最新研究报告还有助于消除一种常见误解:北极海冰减少和南极海冰增加会趋于平衡,所以总体讲不会对地球产生影响。事实并非如此,因为南北两极的生态系统截然不同。

南极臭氧层空洞影响

据梅尔介绍,北极海冰形成需要多年时间,贯穿几个季度,而南极海冰每年都会形成和融化,更多受到大风、海洋环流而非空气温度的支配。他说,这并不是说温度升高导致的融化现象(如北极地区的海冰变化)不会在南极发生,只是这一过程用时更长。美国国家大气研究中心高级科学家凯文-特伦波斯(Kevin Trenberth)称,最新研究还有一处重大遗漏:臭氧层黑洞的影响。

科学家称,每逢夏季,臭氧层空洞产生的明亮云团起到了抵挡全球气候变暖的“盾牌”的作用。最新研究表明,随着破坏臭氧层的化学物质含氯氟烃逐步停止使用,南极上空的臭氧层空洞可能会最终消失。在反射阳光的云团消散以后,南半球温度上升可能快于模型当前预测的速度。

特伦波斯在电子邮件中写道,这个臭氧层空洞是“南极洲没有像世界其他地方那样升温的原因。正如一些电脑模型显示的情况,臭氧层黑洞将来如何复原,很大程度上取决于事态发展,最新论文并没有涉及这些方面。”刘纪平也认为南极臭氧层空洞对海冰变化起着一定的作用,但他说这不是主要原因:“我尚不能确定臭氧枯竭是否真的在南极海冰变化方面起着重要作用。” (孝文)

研究发现海水颜色能让飓风改变方向(图)

新浪环球地理讯 北京时间8月17日消息,据美国国家地理网站报道,美国科学家进行的一项新研究发现,海水颜色能够让飓风改变方向,也就是说,如果海水变色,飓风也会变向。值得关注的是,全球气候变暖可能已经让海水变色,这也就意味着科学家可以根据海水的“脸色”判断哪些地区将被飓风袭击,哪些地区又会幸免于难。

此项研究由美国海洋学家阿南德·加纳纳德斯坎领导。研究人员利用电脑模拟,寻找海洋颜色与强热带气旋之间的联系。在北大西洋和太平洋东北地区,强热带气旋被称之为“飓风”,在太平洋西北地区则被称之为“台风”。

加纳纳德斯坎就职于美国新泽西州普林斯顿的地球物理学流体动力学实验室。他表示:“我们的小组创建了气候模型。我的其中一项工作就是让这些模型变得更接近现实情况。”一种让模型更接近现实的方式就是密切关注很少被人研究的变量,例如海水颜色。

在北太平洋,海水的主要颜色为绿色,这要归功于大量含有叶绿素的微小植物,也就是浮游植物。通过吸收阳光,这些漂浮的植物可让海面相对保持温暖。浮游植物的数量越少,来自太阳的热量就越集中在更深的海洋区域。

在他们的气候模型中,研究人员减少了北太平洋环流的浮游植物数量。北太平洋环流是巨大的螺旋水流,可遍布整个海洋。加纳纳德斯坎说:“这些环流本身就非常清澈,我们使其完全清澈。”研究发现刊登在即将出版的《地球物理学研究快报》上。通过澄清环流中的海水,研究小组剥离了环流最浅水域的热量,这是一个至关重要的变化,因为温暖的表面海水是强热带气旋的动力来源。

热带气旋往往在赤道一带,也就是热带暖水上方形成,而后向北或者向南移动,进入亚热带。举例来说,在太平洋西北部地区,热带气旋通常向北移动,袭击日本和中国。但在电脑模型中——北太平洋环流被去除了颜色和热量——离开热带并向北移动的飓风数量与正常情况相比减少了三分之二。在没有温暖表面海水的支持下,风暴变得难以维系。由于北部更清澈的海水,热带气旋往往紧靠赤道地区并袭击菲律宾、越南和泰国。加纳纳德斯坎说:“消除环流颜色产生巨大影响,这一结果令我非常吃惊。”

生物地球化学家曼弗雷德·马尼扎表示,由于生产力——也就是孕育浮游植物等生物的能力较低,环流被誉为“海洋中的沙漠”。马尼扎就职于美国加利福尼亚州的斯克里普斯海洋学研究所,并没有参与此项研究。他说:“环流生产力较低可能由气候变暖所致。”

根据最近刊登在《自然》杂志上的一项研究发现,海洋“失色”的现象可能已经发生。根据这项研究,由于海洋表面变暖,所混合的较冷较深海水更少,后者含有大量海洋营养物质;生活在浅水域的浮游植物因此被饿死。

但加纳纳德斯坎指出,其他研究发现浮游植物数量在最近几十年呈增长趋势。他说:“在估计(海洋中)的叶绿素变化时,一个大问题就是来自卫星的优秀记录只有一个,也就是美国宇航局已经工作了12年的海洋观测全视场传感器。”在未来,加纳纳德斯坎及其研究小组将利用卫星数据跟踪海洋颜色变化,用以确定海洋颜色是否与真实世界中的热带气旋路径存在联系。(孝文)

2000年前墨西哥古人用亲人骨头造工具(图)

新浪环球地理讯 北京时间8月13日消息,据美国国家地理杂志网站报道,墨西哥考古学家表示,前阿兹特克时期的一个古代文明会用人骨——可能来自于他们刚刚去世的亲人——制成纽扣、梳子、针、抹刀以及数十种其他日常用具。这种做法到底有什么象征意义,目前还无法确定。

借助于对在古城特奥蒂瓦坎发现的5000块骨骼碎片进行的一次新分析,考古学家得出了这一惊人发现。特奥蒂瓦坎是一个面积巨大的考古遗址,位于墨西哥城东北部大约30英里(约合48公里)。

研究小组领导人、墨西哥国立自治大学的阿比盖尔·莫扎·佩纳罗扎表示,死后不久,一些人的股骨、胫骨以及头骨便被制成日常用品。莫扎·佩纳罗扎说:“特奥蒂瓦坎人利用各种各样的石头充当刀子,割掉骨头上的肉。”她指出,用于制造工具的尸体必须是刚刚去世不久的人的尸体,因为在人死后,骨头会马上变得很脆,无法进行雕刻。

美国休斯顿大学研究特奥蒂瓦坎的专家丽贝卡·斯托里表示,用人骨制成器具与古代文化相符合。她说:“他们对死亡并不非常恐惧。他们会把家人的遗体埋在房子下面或者周围,还会用他们的骨头制成各种器具。”斯托里并没有参与此项研究。

特奥蒂瓦坎也被称之为“众神之城”,是美洲古代最大的城市中心之一。从大约公元前100年到公元650年,这座城市一直比较兴盛。这个前西班牙时期的古代文明以人祭和牲祭而著称,埋在特奥蒂瓦坎神庙的骨头据信就是献给神灵的祭品。

此次分析的骨骼碎片是在特奥蒂瓦坎的温蒂拉发现的。国立自治大学的研究人员发现,这些碎片的年代可追溯到古典时期,也就是公元200年至400年特奥蒂瓦坎处于全盛之时,上面只有刮肉过程留下的痕迹,而没有充当仪式祭品的任何迹象。

用于制造器具的骨头似乎来自于成年人。通常情况下,他们的遗体会被埋在自己房内的地下。莫扎·佩纳罗扎说:“在将用于制作器具的额窦——一块非常与众不同并且独一无二的骨头,相当于指纹——与安葬的尸骨进行对比后发现,它们出自同一个人。”这块骨头的外形与充当祭品的外人的骨骼样本并不匹配,说明特奥蒂瓦坎人使用亲人的骨头制成器具。

此外,考古学家还发现只有处在盛年的成年人的骨头被制成器具,这可能因为儿童的骨骼太脆,而老年人的骨骼又可能携带骨质疏松症等疾病。莫扎·佩纳罗扎说:“自然死亡的健康成年人的骨骼是他们的首选。当时的人寿命很短,通常30多岁便会离开人世。”

目前,国立自治大学的考古学家还不清楚究竟是哪些人工作在“骨头工厂”以及割下的肉又如何处理。莫扎·佩纳罗扎指出,现在还不可能将个别骨制品与特定家庭联系在一起。她的研究小组计划进行一次同位素分析,用以确定骨头被制成器具的人可能生活在什么地方。通过分析在成年人牙齿中发现的锶和氧原子类型,研究人员能够确定一个人喝什么地方的水,进而确定他们的大部分时间到底是在特奥蒂瓦坎度过还是从沿海部落搬到这座城市。

莫扎·佩纳罗扎的小组希望,这一发现能够帮助考古学家进一步了解使用骨头制作家庭用具的象征意义。她指出:“如果一个人生前是一个手艺出众的裁缝,用他/她的肩胛骨制成针可能就是要让这个能人以一种确定的方式继续存在,而使用祖母骨头制成的纽扣可能就是为了永远纪念她。这些可能性是存在的,但我们目前还无法确定。”(秋凌)

马来西亚百年来首次发现濒危毛鼻水獭(组图)

新浪环球地理讯 北京时间7月28日消息,据美国国家地理网站报道,德国莱布尼茨动物园及野生动物研究所于2008年开始,与马来西亚沙巴州野生动物保护局及沙巴州林业管理局合作,实施沙巴州“食肉动物保护”计划,利用功能先进的遥控摄像机,对该地区麝猫及水獭等小型食肉动物进行研究。两国研究人员近日公布了他们最新发现的野生珍稀哺乳动物名单,百余年来在沙巴州首露真容的毛鼻水獭名列榜首。

1.显露真容的毛鼻水獭

德国与马来西亚研究人员是在马来西亚沙巴州德拉马格(Deramakot)森林保护区发现这只毛鼻水獭的,这是一百多年来在沙巴州首次发现毛鼻水獭的踪迹。毛鼻水獭在2008年至2009年间德拉马格森林保护区发现的野生珍稀哺乳动物名单中名列榜首。德拉马格森林保护区位于婆罗洲岛北端,占地面积210平方英里(约合550平方公里)。婆罗洲岛被分为三国领土,分别属于马来西亚,文莱及印尼。

两国研究人员是在2008年发现毛鼻水獭的,这是过去十年间在整个婆罗洲首次发现的毛鼻水獭。据领导实施这项研究的德国莱布尼茨动物园及野生动物研究所的安德里亚-威尔廷(Andreas Wilting)介绍,在摄像机捕捉到这张照片以前,连专家也不确定婆罗洲岛上是否还有毛鼻水獭存在。婆罗洲最后一次发现毛鼻水獭是在1997年,当时,一只毛鼻水獭在公路上被撞死。

2.出外觅食的珍稀獭狸

这是动作感应摄像机在德拉马格森林保护区拍摄的獭狸。獭狸名列东南亚濒危麝猫名单榜首,是德国与马来西亚研究人员在“食肉动物保护”计划中发现的20个不同种类食肉动物之一。据领导实施这项研究的威尔廷介绍,虽然獭狸活动范围很大,但这种活跃在湿地的物种仍受到栖息地减少和伐木活动的严重冲击。他的研究团队还首次拍到獭狸的视频片段。

研究小组表示,1997年以来,当地政府对德拉马格森林保护区做了可持续管理规划,在伐木取材的同时,让林区仍可健康生长,这个项目正在获得回报。沙巴州林业管理局的达图克-萨姆-曼曼说:“最新研究发现表明长期性可持续林业管理对我们国家受威胁程度最大的一些物种保护极为重要。”

3.披着“猫”衣的马来麝猫

在婆罗洲岛德拉马格森林保护区拍摄的照片上,马来麝猫像我们展现了像猫一样的外衣。虽然这种哺乳动物在东南亚较为普遍,但科学家仍不确定马来麝猫的准确数量。据国际自然保护联盟(IUCN)提供的资料,麝猫在马来西亚受到该国1972年通过的《野生动物保护法》的保护。这种昼伏夜行的动物是“食肉动物保护”计划中发现的5个麝猫种类之一——尽管德拉马格森林保护区存在商业性伐木活动。