自然

一周精彩太空照:火星奇异陨坑似靶心(组图)(2)

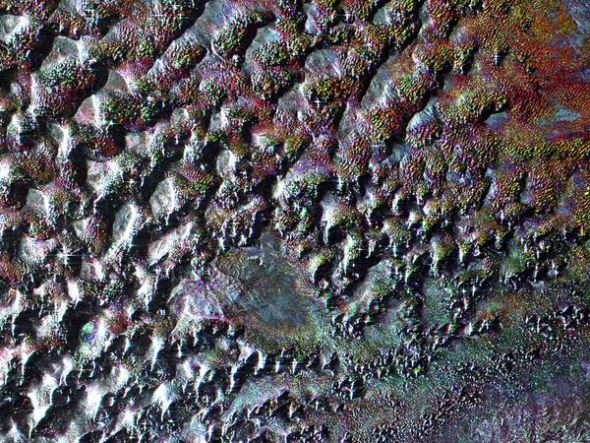

4.“无水之地”戈壁沙漠

在这张由欧洲卫星拍摄的雷达照片中,蒙古戈壁沙漠的多岩石地形看上去像是墨西哥湾泄漏原油最终形成的模样。与风沙漫天飞的撒哈拉沙漠不同,戈壁(蒙古语中“无水之地”的意思)是由一个大盆地内大量多碎石的小盆地构成的。据欧洲航天局科学家介绍,这样的地质特征为考古学与古生物学证据的保存创造了理想条件。

5.太空望远镜低温镜面

一名美宇航局工程师站在可能是发射到太空的温度最低的几面镜子前面:这六面镜子属于詹姆斯-韦伯太空望远镜的一部分,日前在美国阿拉巴马州的马歇尔太空飞行中心接受了测试,以研究在极端气候条件下结构如何改变外形。这些镜子全部用铍材料制作,必须要在华氏零下379度(约合摄氏零下228度)的气温状态下工作,搜集和反射遥远星系释放的微弱红外光。

但是,它们都必须要通过人工方式保持凉爽,即便是在寒冷刺骨的太空,因为詹姆斯-韦伯太空望远镜本身热量会令镜面温度上升,从而令数据出现瑕疵。按计划,詹姆斯-韦伯太空望远镜将不迟于2014年发射,在此之前,该望远镜的18面镜子还要接受两次温度测试。

6.恒星照亮云状“煤烟”

在这张于7月28日公布的红外照片中,两颗明亮的恒星照亮了银河系外缘的云状“煤烟”。照片是由“斯皮策”太空望远镜拍摄的。这张假色照片可以有助于天文学家研究银河系中称为多环芳烃的化合物。多环芳烃在地球上通常发现于汽车尾气和烧碳烧烤中。在太空中,这种化合物形成于诞生恒星的物质云中。作为GLIMPSE360计划的一部分,“斯皮策”太空望远镜一直在拍摄银河系远端的照片。GLIMPSE360计划建立于天文学家以前对银河系中心的研究基础之上。(秋凌)

研究称史前大型海洋爬行动物或为热血动物(图)

新浪环球地理讯 北京时间6月11日消息,据美国国家地理网站报道,最新一项研究发现,曾在恐龙时代统治海洋的大型爬行动物可能是“热血动物”。

“热血动物”亦称恒温动物,其体温不会因外界环境温度而改变,始终保持相对的稳定。研究人员发现,史前海洋食肉动物或能调节它们的体温,令其可以向猎物展开进攻、深潜以及长距离快速游泳。法国克洛德-贝尔纳大学(又名里昂第一大学)古生物学家克里斯托夫-莱库耶(Christophe Lécuyer)参与了这项研究。

他说:“这些海洋爬行动物可以维持很高的体温,同时又不受它们所生活的水域温度的影响,无论是热带海域,还是冰冷适度的海域。”莱库耶指出,史前海洋爬行动物的体温可能高达95至102华氏度(相当于35至39摄氏度),堪比现代海豚和鲸鱼的体温。不过,现代爬行动物和鱼类多数是“冷血动物”,也就是说,它们体内温度会随周围水域的温度发生变化。

莱库耶说,由于金枪鱼和剑鱼等现代高级海洋食肉动物在某种程度上都是热血动物,这使得研究小组想搞清楚远古海洋爬行动物是否同样是热血动物。金枪鱼和剑鱼属于恒温动物,可以不管外部环境温度变化,始终将体温保持在相对稳定的状态。这些海洋食肉动物具有一部分的温血特征,这意味着它们可以产生和保存足够的热量,将体温提升至较高但稳定的水平。大多数被认为是热血动物的动物,包括哺乳动物和鸟类,既是恒温动物,也是温血动物。

虽然恐龙曾在中生代时期(距今2.51亿年至6500万年前)是陆地的霸主,但三种会游泳的大型爬行动物却统治了海洋,它们分别是外形酷似海豚的鱼龙、如蛇般弯曲的沧龙以及像尼斯水怪一样的蛇颈龙。通过研究与这三种爬行动物生活在同一时期的鱼类的牙齿化石,莱库耶和同事可以确定牙齿中的氧同位素或原子结构。牙齿中的氧同位素水平可反映血液中氧同位素水平,进而揭示动物的体温。

研究小组将这些结果与生活在冷与热环境下的现代鱼类的氧同位素构成做了比较。由于大多数现代鱼类都属于冷血动物,此类数据有助于研究小组确定鱼龙等远古海洋爬行动物栖息地的海洋温度。接着,研究人员对鱼类牙齿化石中的氧同位素数据与取自同一水域爬行动物牙齿化石中的氧同位素数据进行了比较。

最新研究称,鱼龙与蛇颈龙的恒温或温血发现将具有重大意义,因为过去一系列研究表明,这些海洋爬行动物是必须保持活跃的食肉动物。来自沧龙(科学家认为这种动物通过伏击捕食)的新数据虽然更加模棱两可,但却与这些爬行动物可以在某种程度上控制体温的观点相吻合。研究结果刊登在最新一期的《科学》杂志上。

阿根廷拉普拉塔国立大学古生物学家祖尔玛-加斯帕里尼(Zulma Gasparini)说:“这些研究令人非常感兴趣,从现存脊椎动物的已知特点,他们正试图解读脊椎动物在过去的特征。”加斯帕里尼没有参与莱库耶的研究。美国加州大学戴维斯分校研究脊椎动物的古生物学家罗苏克-莫塔尼说,古代爬行动物的较高体温还表明,它们或许拥有热量保存系统(如鲸脂层)和专门的血液循环系统。

莫塔尼说:“从这里入手,我们确实可以开始调查这种特征的演变过程。这些海洋爬行动物全部由陆地爬行动物进化而来,我们确信陆地爬行动物属于所谓的冷血动物,一旦它们开始游泳,可能一样也是冷血动物。然而,随着时间的推移,由于更擅长游泳,海洋平均温度或海平面不断变化,这种动物也在跟着进化。”莫塔尼也没有参与莱库耶的研究。(孝文)

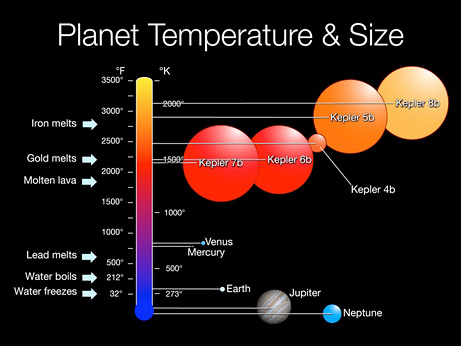

开普勒望远镜新发现5颗行星温度超过岩浆(图)

新浪环球地理讯 北京时间1月5日消息,据美国国家地理网站报道,美国天文学家1月4日宣布,他们发现了5颗绕遥远恒星旋转的新行星,这是来自美宇航局“开普勒”太空望远镜首批得到证实的新发现。

表面温度可熔化金子

迄今,天文学家已在太阳系外发现了400多颗行星。据悉,新发现的行星同许多系外行星一样,都是所谓的“热木星”。它们的质量与木星大体相同,运行轨道距其恒星非常近,令这些行星从地球上相对容易发现。在新发现的5颗行星中,尺寸最小的行星与海王星大体相同,虽然前者比后者质量更大。

美宇航局估计,这5颗行星的温度都要比岩浆高,可以将金子熔化。据“开普勒”任务首席科学家威廉姆-博鲁奇(William Borucki)在华盛顿举行的美国天文学会年会的新闻发布会上介绍,5颗行星分别被命名为“开普勒4b”、“开普勒5b”、“开普勒6b”、“开普勒7b”、“开普勒8b”,温度从2000华氏度到3000华氏度(约合1090摄氏度至1650摄氏度)不等。

他说,“开普勒7b”是迄今发现的密度最小的行星之一,与泡沫聚苯乙烯的密度大体相同。博鲁奇表示,“由于我们已经发现了类似地球的行星,这些行星肯定不是我们去寻找生命的地方,以后倒是可以尝试。”“开普勒”太空望远镜的主要任务是寻找在恒星适居区活动的岩质类地行星,在所谓的恒星适居区,行星会从其恒星获得足够的热量,提供了液态水存在的条件。

美国加州大学圣克鲁斯分校天文学家格雷戈-拉夫林(Greg Laughlin)指出,虽然新发现的行星并未满足那些标准,但的确表明“开普勒”太空望远镜的性能达到预期,“提供了有趣的线索,让我们可以在几年内有重大发现。看到‘开普勒’性能如此出色真是令人兴奋不已。”

径向速度观测法

“开普勒”望远镜试图通过行星穿越其恒星时星光亮度减退寻找系外行星。这台望远镜于2009年3月发射,设计寿命至少三年半,在投入使用的头6周就发现了5颗新行星。每颗行星的存在后来都经由一种名为径向速度(radial velocity)的方法得到了确认。这种方法主要是探测绕恒星飞行的行星引力对恒星轨道产生的晃动。

博鲁奇表示,径向速度观测法可“媲美”开普勒望远镜的数据,“完全证实行星的存在”。拉夫林则补充说,综合两方面的数据可以在寻找行星的努力中形成一种“真正有价值的条件”。这是因为,每种方法不仅有助于相互验证对方的对错,还提供了不同类型的信息,从而建立对外星球更全面的认识。

例如,径向速度可以提供行星质量和轨道的详细信息,而穿越则能揭示行星相对于其恒星的大小。天文学家可借此了解到行星的密度。拉夫林指出,像“开普勒”这样的寻找行星任务向我们全面展示了系外行星的密度。举例说,一些质量最大的系外行星因迄今尚未得到解释的热源而出人意料地变得“肿胀”起来。

有望发现更多行星

“开普勒”任务科学家迪米塔-萨塞洛夫(Dimitar Sasselov)以“开普勒5b”为例来说明这一点,这颗行星质量超过木星,但密度远比水小。拉夫林说:“这好像就是一支足球队。你可能猜测它们全部是250至300磅(约合113至136公斤)重,所以,当你发现其中一些只有25磅(约合11公斤)时,当然会大吃一惊。”

事实上,“开普勒”望远镜头几个月的数据包含了数百颗潜在行星,虽然迄今只有5颗行星得到了确认。随着未来几年天文学家具备可确认更多行星存在的能力,“开普勒”任务小组可能会宣布更多的新发现。拉夫林表示,“开普勒”任务科学家还需要几年时间才能确定是否在恒星适居区发现地球大小的新世界。

这是因为,相比木星距其恒星的距离,在距其恒星合适距离飞行的行星会更远,所以完成绕其恒星运行一圈需要更长时间,从而使得穿越更为罕见。据拉夫林介绍,若要确定你是否看到了行星,“则需要观测足够长的时间,看到三到四次穿越。”不过,拉夫林表示,天文学家的新发现有助于澄清一点事实,即具有相似特征的行星可能会呈现截然不同的表象,“必须要更为全面的看待问题。”(孝文)

全球变暖持续将使日本遭超强台风侵袭

新浪环球地理讯 北京时间9月28日消息,据美国国家地理网站报道,日本科学家表示,如果全球气候变暖继续影响西太平洋的天气模式,日本将会遭受强度越来越大的“超强台风”的侵袭。

超级电脑模拟结果显示,到2074年,将会出现更多风力达到每小时179英里(约合每小时288公里)的台风,即藤田级数(Fujita Scale)中的F3级。藤田级数共分5级,分别为F1级、F2级、F3级、F4级、F5级。根据定义,超强台风的风力至少达到每小时150英里(约合每小时241公里)。如此强度的风暴的破坏力比美国“卡特里娜”飓风的破坏力还大。

飓风“卡特里娜”在2005年8月登陆墨西哥湾,对沿岸美国各州遭到了极大破坏。日本名古屋大学研究人员坪木和久(Kazuhisa Tsuboki)说:“这些风暴形成的最重要的一个因素是西太平洋海面温度升高。”坪木和久与日本气象研究所的一个团队合作,模拟出全球气候变暖对台风形成的影响。据他介绍,倘若全球气候变暖趋势以当前的速度持续下去,到2080年,西太平洋海水温度将比现在高3.6华氏度(2摄氏度)。

坪木和久说:“差异看上去似乎微乎其微,但却会对台风的形成造成很大冲击。这是因为,即便海水温度上升幅度相对微小,仍会给风暴增加无穷的能量。”空气温度上升还会增加低层大气的水汽量,进而给风暴的形成添加更多“燃料”。坪木和久说,台风一般覆盖311至497英里(500至800公里)的范围。然而,令研究人员吃惊的是,超级电脑模拟出来的超强台风覆盖范围虽小,仅仅延伸249英里(400公里)的区域,不过,由于汇集了更多的能量,它们的风速更快,造成的破坏力更大。

坪木和久介绍,如此强大的暴风雨会对全日本造成重大破坏,日本尚未准备好应对如此狂暴的气候。超强台风所到之处会将房屋夷为平地,重创桥梁、电网等基础设施。台风引发的洪水还会淹没地势较低的区域。迄今为止,袭击日本的最具破坏力的台风是“维娜”。台风“维娜”1959年9月在名古屋附近的伊势湾(Ise Bay)登陆,随后开始在日本全国肆虐,最终造成5238人死亡。(孝文)

新研究发现激光制冷或可产生奇异物态(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月14日消息,据美国国家地理网站报道,在科幻小说中,激光束被描述成了神通广大的武器,而在现实生活中,它们只是被当作加热和切割工具。但是,德国最新一项研究转变了我们对常规物理学的认识,以全新的视角展现了激光特性。

在最新研究中,德国波恩大学的两位研究人员马丁·威茨(Martin Weitz)和乌尔里希·沃格尔(Ulrich Vogl)利用激光,使得稠密的铷气体温度远远低于令气体转化为固体的正常温度。在之前的研究中,科学家只能利用激光急速“过度冷却”那些经过稀释的气体。

据美国国家标注技术研究所激光制冷部门的物理学家特雷·波特(Trey Porto)介绍,“有时,你用激光照射某些东西,这些东西的确可以冷却下来,它们不仅是一大堆原子,还有肉眼可以看到的物体。”波特并未参与最新研究。

据威茨和沃格尔介绍,他们可以利用这一过程去生成新的物态。威茨说:“例如,如果你可以将水急速冷却至零摄氏度(即32华氏度)以下——此时水通常会变成冰——便可预测物质奇异的晶态和玻璃态。”他补充说,还可以将新技术用于制冷机制,以大大提高某些太空观测设备的精确度:“如果你可以冷却用以观测恒星的热感照相机,它们的噪音会更小,敏感度更高。”

由于激光色彩同其强度密切相关,新技术主要基于一种红色激光。研究人员对这种激光的频率进行调整,令其光束仅影响相互碰撞的原子。接着,威茨和沃格尔用这种激光去照射处于高压“氩大气”的铷气体原子。氩是一种惰性气体,这意味为它们不会轻易同其他元素的原子发生反应。

不过,波特解释说,“在铷原子轰击氩原子的稍纵即逝的瞬间,铷可以从激光器中吸收光子。”此时,吸收来的光子的作用就好像是突然支撑起两个原子的强有力弹簧,这种微弱的联系使得原子在试图飞离时减缓其速度。但是,在某一个时刻,这根“弹簧”伸展的幅度非常大,以致两个原子的链结断裂,原子作为分散的荧光被释放出来。

在这种情况下,便需要多余的能量以减缓逃逸光子所带走的原子的速度,所以,这个过程会最终消除比激光自身产生还要多的能量,用以冷却铷气。在实验中,铷气的温度在几秒钟内便从662华氏度(350摄氏度)骤降至536华氏度(280摄氏度)。这项研究成果发表于最新一期的《自然》杂志。威茨指出,在将这个急速制冷过程应用于现实生活中之前,还需要从事更多的研究。

不过,波特表示,这项研究与冷却稀释气体的传统方法有很大的不同,后者目前被用以研究量子效应,或为原子钟准备气体样本。波特说:“我认为这项研究真正让人惊讶的地方在于,你甚至在这种状况下对物体进行冷却,因为这是稠密气体和一种截然不同的机制。传统制冷能力其实是非常小的。而利用激光器令物体温度明显下降的确令人惊讶不已。”(秋凌)

地球新冰川期或因全球变暖推迟数千年

新浪环球地理讯 据美国国家地理网站报道,一项有关北极气候变化的最新研究称,由于人类活动引起全球变暖,下一个冰川期会姗姗来迟。这是迄今有关北极气候变化的最全面的研究。

目前,北极地区的温度处于近2000年来的最高水平,这一趋势将扭转由地球轴心摇摆来定义的自然冷却循环。在之前的一项研究中,研究人员对过去400年北极气温数据进行了全面分析。最新研究报告的作者之一、美国科罗拉多大学北极和阿尔卑斯山研究所的吉福德·米勒(Gifford Miller)指出,那项研究表明北极气温在20世纪达到最高值,但当时尚不确定导致北极变暖的“罪魁祸首”是人类活动引起的温室气体排放,还是自然变化进程。

米勒及同事又向前推算了北极气候变化情况,结果表明20世纪全球气候突然变暖事实上打断了持续数千年的稳定的自然冷却循环。米勒说:“很显然,有关自然冷却循环被逆转的最合理解释是因为温室气体增多。”据他介绍,研究人员制作的气候变化模型与有关沉积岩心、树木年轮等实地数据相吻合,“这确实加深了我们的理解。”米勒表示,最终,地球会再次陷入自然循环的冰川期模式,但可能要比预期“迟到”数千年。

地球朝向太阳的角度会因持续2.6万年的地球自然摇摆而变化,这种摇摆使得地球像一个不稳定的陀螺一样绕其轴心旋转,这样,从地球轴心连线,便会构成一个圆锥体。不停的摇摆让地球长期以来在不同月份以最近的距离与太阳擦肩而过。过去7000年来,每逢一月地球与太阳的距离最近。这意味着,夏季射向北极地区的阳光减少了,所以该地区的温度应该下降才对。

为准确估算出北极过去的温度,米勒的研究小组调查分析了北极河湖沉淀物和之前出版的冰川期冰芯和树木年轮数据。他们还依据美国国家大气研究中心的数据制作了一个全球气候变化电脑模型。米勒和同事发现,地球倾斜产生的摇摆使得北极温度在自然冷却周期以每千年0.36华氏度(0.2摄氏度)的速度下降。

然而,在20世纪90年代中期,人类活动造成的全球气候变暖全面压制了这种自然的逐渐冷却,使北极温度在过去几十年间升高约2.5华氏度(1.4摄氏度)。根据最新研究显示,过去2000年里,在温度最高的五个十年里,有四次出现在1950年以后。研究结果刊登在最新一期的《自然》杂志上。美国阿拉斯加大学北极生物学研究所生态学家辛德尼娅·布雷特-哈特(Syndonia Bret-Harte)表示,在她的研究中,就发现了气候变化对阿拉斯加州苔原的直接影响,最新研究“似乎并不足为奇,但却利于证实研究人员当前的想法。”

据专家介绍,气候变化对北极的影响尤其大,北极气温上升的速度超过地球上其他任何地方,这是因为北极温度主要受到夏季海冰和永冻土融化的冲击。北极在夏季融化的海冰量曾在2007年创下有记录以来的最低值,可能会在2030年前全部融化。若没有大量浮冰将阳光折射到大气的话,这些光线会被吸收到北极海洋,从而加速该地区的变暖趋势。

与此同时,融化的永冻土已开始释放二氧化碳和甲烷。二氧化碳和甲烷是两种主要的温室气体,本来沉积在北极地下,温度上升令其释放出来。米勒说:“很显然,气温升高会在将来有继续加强的趋势。这将对北极产生直接的冲击。一个严重的问题是,冰水一旦融化,海平面就会上升——这是一个全球性问题,会产生巨大的影响。”

布雷特-哈特也认为,北极气温升高不断增强的影响“将会持续下去,直至夏季海冰全部消失,而且,短期内没有任何办法可以扭转这种趋势。但是,这并不意味着人们不应该采取任何行动。实际上,当全球变暖出现逐步增强的趋势时,我们会面临两个问题:一是我们人类如何适应这种变化?二是如何减缓气候变化进程?气候变化的速度越快,我们就越难适应。”(秋凌)

闪电揭秘:电压高达10亿伏(图)

与一般人的看法不同,闪电经常能两次击中同一位置,尤其是高大的建筑物或突兀的山顶。 从云层划到地面的闪电是一种常见现象,闪电击中地球表面平均每秒钟有100次之多,而且闪电的能 量非常强大,每一束闪电的电压高达10亿伏。

这种大放电现象是由正电荷和负电荷之间的不平衡引起的。在暴风中,雨、冰或者雪的互相 碰撞的粒子增加了这种不平衡性。暴风云的下部经常带负电,在地面上的物体,如尖塔、树和地球本 身带正电,结果导致不平衡的出现,大自然通过在两种电荷间通电的方式寻求补救。

一种叫做“阶梯先导”的阶梯状系列负电荷从风暴云下部向地面逐级增多。每一部分约46米 长。当最下面的一级进入带有正电物体的46米范围之内,它会遇到爬升的正电,正电可以从建筑物、 树或者人身上升起。这个过程形成了一个通道,电以闪电的形式从这条通道转移。

包括最常见闪电在内的某些类型的闪电从来不会离开云层,但会在云中或云之间的不同带电 区之间移动。其他罕见的闪电类型可通过极端的森林大火、火山爆发和暴风雪放出火花。球形闪电是 一种小而带电的球状闪电,能漂浮、会发光及弹起,似乎背离了地心引力或物体学原则。这类闪电至 今困扰着科学家。

闪电的温度非常高,闪电可把周围的空气加热到温度是太阳表面的5倍。热导致周围的空气迅 速膨胀振荡,也就形成了我们在闪电过后不久听到的隆隆雷声。闪电很壮观,它也很危险。每年全世 界被闪电击死的人大约有2000人,遭闪电袭击仍活下来的有数百人,但是他们忍受着多种持续的症状 ,包括记忆缺失、头晕眼花、虚弱、麻痹和其他影响生活的症状。

科学家发明金属咖啡豆 可让咖啡保温长达数小时

咖啡豆能够快速将咖啡温度降至可饮用程度,速度是正常冷却情况下的3倍,而后长时间保持这一温度。

咖啡豆采用不锈钢壳体,内装特殊的无毒材料。

每天早晨一杯咖啡已经成为很多人雷打不动的一个习惯。为了让人们在更大程度上享受咖啡带来的快乐,发明家发明了一种神奇的金属豆,可以让咖啡在长达5小时内保持最理想的温度。

这种金属豆被称之为“咖啡豆”,能够将咖啡温度快速降至可饮用的程度,速度是正常冷却情况下的3倍,而后长时间保持这一温度。温度过高时,咖啡豆将吸收额外热量,随着温度逐渐下降,它们又释放储存的热量,让咖啡保持最理想的温度。

咖啡豆采用不锈钢壳体,内装特殊的无毒材料,其工作方式似乎违背热力学定律。研制小组的发言人表示:“这种材料在温度达到140华氏度时熔化,熔化过程吸收大量能量。这也就是为什么咖啡豆冷却咖啡的速度可达到正常情况下的3倍。一旦温度降至一定程度,这种特殊材料便开始凝固,释放熔化时储存的能量。这也就是为什么咖啡豆能够让咖啡的保温时间达到正常情况下的2倍。”

咖啡豆的使用要比它们的工作原理简单得多,你需要做的就是将它们倒入咖啡中即可。除了用于咖啡的冷却和保温外,这种金属豆也可用于其他任何热饮,例如茶水、热巧克力或者牛奶。据悉,咖啡豆将很快登陆美国市场,每包的零售价为50美元。

值得一提的是,这种金属豆在带盖子的杯子中使用效果最佳。如果使用普通的厨房用杯,咖啡豆让饮品保持理想温度的时间只比正常情况下长几分钟。在保温杯中,这种金属豆可让咖啡在长达5小时内保持理想温度。咖啡豆的体积可达到杯子的15%,因此,倒咖啡时别忘了多倒一点。

美科学家发明控温"咖啡豆" 能保持最佳口感(图)

喝咖啡时再也不用怕烫到舌头啦!几位美国科学家日前设计出一款名叫“朱丽斯”的金属“咖啡豆”,它具有控制温度的神奇功能。只要将它轻轻放入杯中,滚烫的咖啡将自动变成口感最佳的60摄氏度。

据美国《大众科学》4月1日报道,这款设计成咖啡豆形状的金属小玩意儿的壳里藏有变温材料。当咖啡温度超过60度时,材料会融化并吸收热量,直到咖啡降温至60度。而低于60度时,材料又将凝结并释放热量给咖啡“加热”。正是通过这样的方式,咖啡可以保持在口感最佳的温度里,你可以不慌不忙地一边看报纸,一边享用美味的咖啡。科学家还同时设计了配套的保温杯。

这项发明目前已经集资3.5万美元,有望在不久的将来进行大批量生产。它也许将成为咖啡爱好者在未来必不可少的“咖啡伴侣”。

日本福岛核电站4个机组温度降至100度以下

中新网3月19日电 综合报道,经过争分夺秒的努力,日本福岛第一核电站的供电系统修复作业已经取得了一些进展。东京电力公司把东北电力公司的输电线拉到了离2号核反应堆1.5公里处。但是,由于核电站周围的核辐射量依然很高,技术人员无法靠近第2反应堆安置临时的变压器,因此输电作业遇到很大的困难。

东京电力公司19日上午举行记者会表示,一定会争取在明天之前,将输电线引入到核电站内,以便激活2号核反应堆的电力系统,尽快恢复这一反应堆的冷却水供应系统。

日本原子能安全与保安院表示,目前怀疑2号反应堆的燃料棒容器出现了破损,因为在这个反应堆附近检测出高浓度的核辐射物质。

5号机组冷却功能已恢复

日本福岛第一核电站5号机组19日上午冷却功能恢复,5、6号机组乏燃料池水开始循环。

日本时事通讯社报道称,国际原子能机构于东京时间18日23时在维也纳通报说,5、6号机组应急用柴油发电机已恢复工作。

另据悉,福岛第一核电站5号机组的乏燃料池温度已经下降。

稍早时,日本核安全保安院表示,将争取在今天恢复对福岛第一核电站1、2、5、6号机组的供电,明天恢复3、4号机组。

冷却功能恢复对乏燃料池具有重要意义。乏燃料池储存从反应堆中卸出的使用过的核燃料,一般通过水循环冷却这些乏燃料,屏蔽辐射。正常情况下,乏燃料池温度应保持在25摄氏度以下,但由于电力供应中断,5、6号机组乏燃料池温度在震后逐渐升至60摄氏度左右。

反应堆温度降至百度以下

当地时间19日下午15时30分,日本防卫大臣北泽俊美在防卫省举行记者会,宣布根据自卫队直升机今日清晨5时45分的侦查,福岛第一核电站的1至4号核反应堆的表面温度,已经降到100度以下。

北泽大臣所指的温度是指核反应堆建筑物的表面温度。但是,核反应堆和冷却水池的温度是否也已经降到100度以下,目前不得而知。

3天前,3号核反应堆发生燃料棒炉心溶解的问题,专家说,这意味着室内的温度已经高达2000度以上。一般认为,温度达到4000度的话,将会发生核爆炸。

国际原子能机构宣布东京安全

国际原子能机构(IAEA)18日宣布,经过该机构专家小组在东京的检测,结果显示“在东京,健康上是没有什么危险的”。

报道说,经过对东京空气的检测,没有检测出核反应堆通常拥有的放射性铯和放射性碘。

由国际原子能机构事务局长天野带领的一个9人的专家小组,昨日抵达东京,开始对福岛核电站的辐射情况展开检测。天野还拜会了日本首相菅直人,要求日本政府毫无保留地及时地公布核电站事故的各种信息。菅直人表示,日本政府的行动是透明的,不会隐瞒什么。

今天,国际原子能机构的专家已经赶往福岛第一核电站,参与对核污染问题的调查。

福岛县67人被测出受到核辐射

日本福岛第一核电站发生事故后,福岛县内截至17日已有约42440人接受有关核辐射损伤的筛查。

据福岛县政府透露,其中有67人已被检测出核辐射。经检测发现,他们的衣鞋上均沾有放射性物质。据称测得辐射量不会对人体健康造成危害,也没有居民需要进行全身清洗。该县除在11个市町村设立13个检测站外,还使用移动检测车开展检测工作。

日本部分牛奶菠菜受核污染

日本官房长官枝野幸男19日称,日本福岛第一个核电站附近地区已经监测出牛奶和菠菜被污染超标核辐射量。

枝野幸男说,福岛县和茨城县政府对牛奶和菠菜进行了核辐射检测,发现其核辐射量已经超过了食品卫生法的相关标准。厚生劳动省向福岛县、茨城县政府发出了禁止上述商品销售的命令。

这是福岛核电站发生核泄漏事故以来,日本政府首次承认农产品受到了污染。枝野说,政府已经指示灾区各政府,加强对农副产品的检测和检查,防止受污染的商品流入市场。