自然

日本海底火山爆发:炽热烟雾达30层楼高(图)

新浪环球地理讯 北京时间2月15日消息,据美国国家地理网站报道,2010年2月3日,日本“Fukutoku-Okanoba”海底火山爆发,火山喷出的烟雾和火山灰喷射到空中达30层楼高。当时,日本海上保安厅的一架直升机恰好巡逻经过该海域,并拍摄到一组该海底火山喷发的壮观画面。

1. 日本海洋中升起的怪物

这个海底火山名为“Fukutoku-Okanoba”火山,喷发地点位于东京以南大约745英里(约合1199公里)。当时,直升机的母舰“八岛”号正在该海域附近巡游。据日本气象厅负责地震信息的高级协调员Keiji Doi介绍,此前没有关于该火山即将爆发的警报。Keiji Doi介绍说,“海上保安厅的舰船和直升机目前仍在该海域搜集相关信息,其他船只已被警告要与火山爆发地保持距离。靠近该海域是非常危险的,因为我们难以预测火山接下来的喷发情况。”

2. 火山污染的海域

2月3日,在“Fukutoku-Okanoba”火山喷发间隙,海底火山之上的海水产生了大量的气泡,并呈现出黄绿色,而其他附近海域的海水则因为泥沙被搅动而呈现混浊状态。Keiji Doi介绍说,“这是一个相当活跃、喷发频繁的火山。每十年内总会发生数次小规模的喷发事件。”“Fukutoku-Okanoba”火山上一次喷发事件发生于2005年7月。

3. 附近的南硫磺岛

“Fukutoku-Okanoba”海底火山2月3日的喷发地点位于南硫磺岛东北偏北方向,距离大约为4.8公里。南硫磺岛是一个火山岛,是日本小笠原群岛的组成部分。小笠原群岛还包括著名的二战战场硫磺岛,硫磺岛位于南硫磺岛以北60公里处。在“Fukutoku-Okanoba”火山此前的喷发中,大量的熔岩喷出海面形成了一些火山岛,夏威夷群岛的形成过程也与此相似。不过,巨大的海浪常常会很快将“Fukutoku-Okanoba”火山所形成的火山岛冲散,因此这些火山岛只不过是一些短命的熔岩隆起物而已。对于2月3日的这次喷发,Keiji Doi表示,“我们暂时还未发现火山岛的形成,但是也有可能,因此我们将继续监视这一动态。”

4. 短命的火山岛

2月3日的海底火山喷发在海面形成了大面积的火山污染。据了解,自1904年人们首次记录“Fukutoku-Okanoba”火山活动以来,该海底火山共大规模爆发了7次。其中,三次形成了临时性的火山岛,但所有这些火山岛后来都沉没于海面之下。小笠原群岛最近增加的短命火山岛形成于1986年1月18日,不过这个火山岛就在当年的3月8日消失。1914年,“Fukutoku-Okanoba”火山爆发所产生的火山岛大约8公里宽,接近100层楼高,这个岛屿也只坚持了两年多。

5. 海面上升起的烟雾

日本海上保安厅发言人Tomoyuki Suzuki介绍说,2010年2月3日上午大约7点45分,“八岛”号船员首先注意到在南硫磺岛附近的海面上有烟雾升起。看到这些烟雾,船员的第一反应就是将有大事要发生。除了这些烟雾之外,船员还听到了爆炸声,并“感觉”到最初爆炸的压力。目前,“八岛”号仍在该海域监视火山的动向,但是船员们都与火山保持安全的距离,因为火山喷发物中包括各种有毒气体。(彬彬)

未来海洋渔场:可在水中自由移动(组图)

导读:未来的养鱼笼可以移动,能够凭借自身的推进力(模拟野生鱼群移动)遨游于海洋之中。其结果是,消费者可以享受到更绿色、更可口的海鲜。

1.波多黎各一家传统深水养鱼场

图片拍摄于2007年,展示了波多黎各的一家传统深水养鱼场,数千条军曹鱼在中部周围游动。专家们表示,未来的养鱼笼可以移动,能够凭借自身的推进力(模拟野生鱼群移动)遨游于海洋之中。其结果是,消费者可以享受到更绿色、更可口的海鲜。

过去,人们对军曹鱼知之甚少。最近,它们却突然成为拉丁美洲和加勒比海水产业的“超级明星”。食客们发现这种鱼的味道非常鲜美,而渔民则非常欣赏它们惊人的生长速度。军曹鱼的生长速度是其它大多数鱼类的10倍。借助于图片中展示的养鱼设施,来自陆上孵化场的鱼苗可以在干净的深海区生长成熟。

2.新型养鱼笼“水中豆荚”

这张未标注日期的合成图片展示了漂浮在波多黎各Snapperfarm渔业公司养鱼场的新型养鱼笼,名为“水中豆荚”。“水中豆荚”由三角形嵌板构成,嵌板上方覆盖着带有乙烯基涂层的镀锌钢网,这种养鱼笼的直径在8至28米左右。

麻省理工学院的科学家克里夫·高迪为“水中豆荚”安装了遥控装置推进系统(未在图片中呈现)。推进系统的采用预示了这样一种可能的未来景象,类似“水中豆荚”这样的养鱼笼将漫游于干净的深海区之中。

全球消费的鱼有一半来自于水产养殖业,随着野生鱼类资源减少加之对鱼类食品的需求越来越大,水产业将在未来扮演更加重要的角色。联合国粮农组织警告说,世界上70%的渔业资源已被开发(鱼类繁殖速度仅仅能够抵消捕捞量)、过度开发或者枯竭。

3.重80吨的远程遥控养鱼设施

在这张未标注日期的图片中,我们看到的是漂浮在美国新罕布什尔州沿岸一个重80吨的远程遥控养鱼设施。在设计上,这个养鱼设施即使遭受破坏性东北大风或风暴也能幸存下来。它是新罕布什尔州大学深海渔场计划的一部分,饲养员通过管道向4个深海区鱼笼内的鱼群提供食物。

当前绝大多数海洋渔场均位于近岸浅水区。近岸养鱼容易滋生传染病,所产生的废物也会对海水造成污染。因此,养鱼笼必须不断移动以确保海水洁净和鱼群健康。

4.“海洋站”鱼笼

在这张未标明日期的图片中,一位潜水员正在波多黎各Snapperfarm养鱼场巨大的鱼笼附近活动。面对这个名为“海洋站”(SeaStation)的鱼笼,潜水员显得非常渺小。Snapperfarm是少数在干净深水区饲养高附加值咸水长须鲸的渔业公司之一。

深水养殖污染小,不易滋生疾病,同时也缓解了近岸养鱼遇到的其它一些常见问题。但这种方式面临的挑战也同样是独一无二的:部署在开放海域的养鱼设施必须能够经受住恶劣的海洋环境考验,同时还要面临更大的捕捞难度和费用。

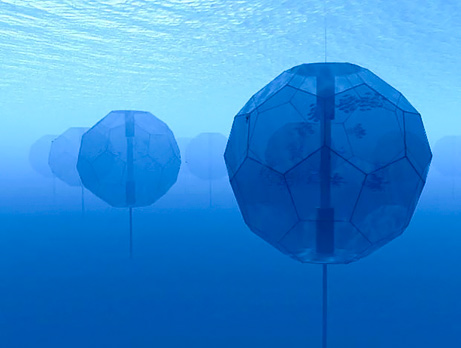

5.能自给自足的“海洋之球”

在这张画家创作的想象图中,一组名为“海洋之球”(Oceansphere)的养鱼笼以半潜姿态漂浮在开放海域。“海洋之球”由铝和凯夫拉尔纤维制成,直径为162英尺(约合49米),可解开系绳并释放到海床。“海洋之球”安装的一个系统能够将海洋热能转化成电,帮助其实现自行发电。

投入使用之后,“海洋之球”将成为自给自足程度更高的养鱼笼。自给自足是实现遥远开放海域养殖业具有商业可行性的一个关键要素。据制造商夏威夷海洋技术公司透露,可以在不到0.5平方英里(约合1.25平方公里)的区域内安放12个“海洋之球”,其海产品设计总产量可达到2.4万吨。

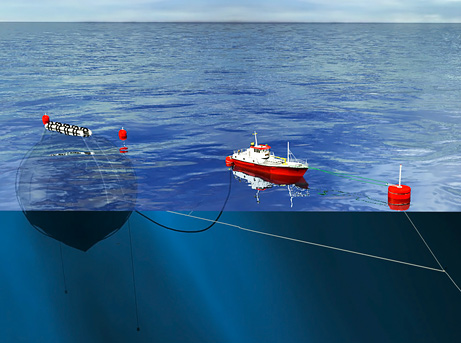

6.漂浮海面的“海洋之球”

这张图解展示了夏威夷海洋技术公司研制的养鱼笼,名为“海洋之球”,在设计上能够经受住世界上一些最恶劣的海洋环境考验。图中的“海洋之球”被系在一艘控制船上,船上工作人员利用软管为笼内鱼群提供食物。专家们表示,在未来,可自行发电的养鱼场将在开放性海域自由漂泊。它们利用模拟野生鱼群移动的水流前进,可饲养数量更多同时健康程度更高的鱼群。(孝文)

野生动物摄影师拍摄挪威海象 庞然大物表情可爱

美国野生动物摄影师保罗-索德斯近期跟随一支远洋科考队前往挪威斯瓦尔巴特群岛开展为期三周的探险和科学考察。在斯瓦尔巴特群岛北部一些世界上最偏僻的岛屿附近,索德斯等人与一群海象不期而遇。

在拉格雅岛附近,海象们在浅水区游泳。

每一头海象重约1吨到1.5吨,都长着两根长长的牙齿。海象的长牙主要用于与其他海象搏斗,同时也用来防御鲸类和鲨鱼的攻击。

在夏季,随着浮冰的融化,海象开始活跃于海滩附近。只要它们没有睡觉或休息,大多数都会从海滩前往潜水区捕食。它们主要以海底的软体动物为食。它们还喜欢在海滩上小憩。

索德斯介绍说,“拍摄这些庞然大物,并非没有风险。有时还必须要保护好摄影设备。我的相机多次与海象头部碰到了一起。我船上的同伴甚至可以听到相机镜头圆顶盖上传来的噼啪声。”

“海水冰冷刺骨,你的嘴唇很快就会变青,接着就会变得麻木。这是一种难以置信的感觉,浮在刺骨的冰水里,与一大群比汽车还要重的庞然大物面对面,而且它们还长有长长的牙齿。”

“我在想如何表达我此时的处境和心情,泡在地球上最偏远、最寒冷的水域,倍感孤独。”

在瓦尔博格岛附近,一头海象趴在海冰上。

在蒂霍尔曼岛附近海域,两头海象在水下结伴游泳。

在瓦尔博格岛附近,一头海象在海冰上睡觉。

在蒂霍尔曼岛附近海域,一头海象在水下展现优雅的泳姿。

在拉格雅岛附近海域浅水区,一头海象在戏水。

在拉格雅岛附近海域浅水区,两头海象在水中搏斗。

在埃吉奥雅岛附近海域,一头海象浮出水面,露出两个大大的鼻孔。

在蒂霍尔曼岛附近海域,摄影师捕捉一头海象在水下游泳时的特写镜头。

在蒂霍尔曼岛附近海域,两头海象在水下游泳,形影相随。

海洋酸化严重影响珊瑚等生物 致珊瑚礁发展停滞

澳大利亚、美国和德国研究人员发现,巴布亚新几内亚一处海域有一座休眠火山,不断向海水中释放二氧化碳,造成当地海水酸化,其中的生态系统变化说明,将来与气候变化相伴而来的全球海洋酸化会严重影响珊瑚等生物。

pH值越小表示酸性程度越高。通常海水的pH值在8.1左右,巴布亚新几内亚这处海域的pH值已经下降到7.8左右。

研究人员报告说,在这样的环境下,只有很少种类的珊瑚还在生长,剩下的珊瑚也大多缺乏多样形状,不能为鱼类等提供很好的生存环境,减弱了生态系统的多样性。而在另一些地方,珊瑚礁的发展完全停滞,大量海草在海底占主导地位,也很难看到在其他海域海草上常见的一些甲壳动物。

相关研究报告发表在新一期英国《自然·气候变化》杂志上。(黄堃)

受超强台风桑达影响 南澳一号水下考古作业暂停

记者27日从中国国家水下遗产保护中心“南澳Ⅰ号”水下考古队采访了解到,鉴于今年的第二号超强台风“桑达”在未来几天可能会影响到南澳海域。为确保安全,正在执行“南澳I号”水下考古的“南天顺”号打捞平台已于27日上午到达南澳前江码头避风。

根据气象预报显示,今年第二号超强台风“桑达”在未来几天可能影响到中国东南沿海以及周边地区,“南天顺”号所在的南澳海域可能会出现大风天气。受台风外围的影响,“南天顺”号打捞船26日晚启动防台风预案,26日晚上8点钟,“南天顺”号打捞船从“三点金”海域开往距离前江码头400米外的前江锚地进行抛锚避风,27日上午9点左右“南天顺”号打捞船正式回港,暂停考古作业。

交通运输部广州打捞局工程师陈赞源向记者介绍,按照之前制订的防台风预案,出现7级风,“南天顺”号打捞船就要回港避风,而这两天打捞作业海域的风力达到了阵风8级的程度。

记者采访了解到,目前,“南天顺”号上的工作人员已经将船上所载文物转移至船舱内的安全区域。台风“桑达”的影响过去后,考古队将继续展开“南澳I号”水下考古作业。云澳边防派出所已再次启动24小时雷达监视,密切关注“南澳Ⅰ号”海域安全。

2007年5月25日“南澳Ⅰ号”在广东省汕头市南澳岛附近“三点金”海域被发现。今年4月23日“南澳Ⅰ号”开始2011年的考古发掘工作,截至26日,今年的水下考古已经发掘出瓷器、陶器和金属类文物近2800件。(李怡青 陈妍)

"桑达"发展为超强台风 将影响中国东南海域(图)

图表:“桑达”发展为超强台风 福建沿海风力将加大 新华社发

超强台风“桑达”将逐渐向菲律宾吕宋岛东北部一带沿海靠近,我国东南海域将有6-7级大风,局部地区有中到大雨。

气象监测数据显示,27日,今年第2号超强台风“桑达”中心位于菲律宾马尼拉东偏北方大约500公里的西北太平洋洋面上,中心附近最大风力有17级(60米/秒),中心最低气压为920百帕。

预计,“桑达”将以每小时20公里左右的速度继续向西北方向移动,逐渐向菲律宾吕宋岛东北部一带沿海靠近,强度还将略有增强。

受其影响,未来24小时,巴士海峡、台湾东南部海域将有9-11级大风,部分海域的风力可达12-14级,台湾海峡、南海东北部海域、台湾东北部海域将有7-9级、阵风10-12级的大风;台湾沿海、福建沿海、浙江东南部沿海将有6-7级大风,部分地区将有中到大雨。

中央气象台发布海上大风橙色预警,提醒受大风影响海域航行、作业的船舶和人员回港避风,防止船舶走锚、搁浅和碰撞,相关部门加固港口设施,充分做好防范准备。(张辛欣)

福岛第一核电站排放放射性物质 部分扩散至近海

东京电力公司和经济产业省原子能安全保安院近日透露,从福岛第一核电站2号机组的取水口附近向海中排放的污水中部分高浓度放射性物质除残留在取水口附近,而已排放入海的放射性物质已经扩散至近海。

据东电称,26日在取水口附近采集的海水样本中检测到碘-131和铯-137的活度分别为法定上限的3300倍和280倍。4月上旬排放污水时最高曾测得碘超标750万倍,与此相比辐射量现已下降,但仍不断能检测到高浓度放射性物质。

东电于6日停止排放污水,到本月中旬为止取水口附近一直由窗帘状的“围栏”包围着,东电认为该围栏在防止污水外流上效果显著。

26日在取水口以北的5、6号机组的放水口附近采集的海水样本中测得碘活度超标2.2倍,3公里海域内超标1.4倍,15公里海域内为0.7倍。取水口附近被包围以前流出的污水已向外扩散,东电认为“虽然幅度不大,但浓度正全面下降”,日本保安院方面表示“(污水扩散)不会对人体健康产生影响,我们将加强监视”。

"南澳I号"水下考古发掘再启动 将打捞剩余文物

(记者陈正新 通讯员林春伟、唐艳摄影报道)昨日,承担“南澳Ⅰ号”古沉船打捞工作的打捞船“南天顺”在“德信”轮的拖带下,徐徐开进广东汕头南澳岛前江港海域,这标志着明代沉船“南澳I号”2011年的考古发掘再次启动。担负“南澳I号”守护任务的汕头边防支队第一时间跟进安保工作,由该支队南澳大队云澳边防派出所出动2艘公边快艇为“南天顺”护航。

暂未进入打捞区域

昨日的南澳海域有7级大风,阴天加上薄雾的海面能见度仅有两海里左右,“南天顺”船和“德信”轮没有进入打捞区域,暂时停留在前江港外围,同时等待专家及打捞队员集结。

上午9时,6名云澳边防派出所官兵乘边防快艇登上打捞船,开始驻船守护工作。自2007年5月发现这艘水下古沉船开始,这个边防派出所已守护跨时5年,这也是启动打捞以来的第3个年头。

此次将打捞剩余文物

记者随汕头边防官兵登上打捞船,今年“南天顺”打捞船船身整修一新。据船上负责人介绍,“南天顺”打捞船经过维修,对办公场所和船员宿舍进行了装修升级,装修的房间达到34个,将为有关人员提供更舒适的环境。

该负责人还说,此次打捞任务更加繁重,在75天的工期内,要将“南澳I号”古沉船上余下的古文物全部打捞出水,而今年没有打捞船体的计划。

链接

边防官兵“护船”1500日夜

2007年5月,汕头边防支队云澳边防派出所连续两天查获两宗盗捞海底古瓷器案件,缴获海底瓷器138件,从此沉睡海底400多年的“南澳Ⅰ号”向人们揭开其神秘面纱。云澳边防派出所官兵也从那一刻起守护了“南澳Ⅰ号”将近1500个日夜,确保了海底文物的安然无恙,也因此才有了后来大规模的考古发掘打捞。

墨西哥海域现友好灰鲸 享受游客抚摸和亲吻(图)

灰鲸享受着人们的抚摸

墨西哥西部海域近几年吸引了大量游客,因为在这里人们可以近距离观察太平洋灰鲸,甚至亲吻和抚摸它们的头部。

动物学家马克?卡沃达(MarkCarwardine)已经在这片海域观察灰鲸25年,据他说,这群灰鲸特别喜欢与人类交流,它们看到船只就会主动游到跟前,等待人们去抚摸它们,甚至有些灰鲸还会露出头部,希望获得人们的亲吻。

这群灰鲸特别喜欢与人类交流

自从发现这些庞大的哺乳动物也有可爱的一面,卡沃达就爱上了这群家伙。每次谈到灰鲸,他都非常激动,“如果有一只友好的灰鲸游向你,并且含情脉脉地看着你的眼睛,那是多么特殊的美好经历啊。”

卡沃达说,“一般情况下,我不会鼓励游客接近野生动物。但这群灰鲸真的不同,它们非常享受人类的抚摸。如果你不理它们,它们会游向其他船只,可以说完全是灰鲸在向游客提出这一要求。”

的确,人们可以想像一下,轻抚一只长14米、重40吨的海洋动物会是怎样的感觉。墨西哥当地已经在圣伊格纳西奥海域划出一片观鲸区域,每年2月和3月是观鲸高峰期,吸引着世界各地的游客前往。

专家称:绘制中国海啸高风险区淹没图不可或缺

地震——海啸——核危机,最近发生在日本的一切让我们领教了一场重大自然灾害所能带来的“多米诺效应”,也提醒人类必须重新检视沿海建筑工程的设防。严格审查和评估在用、在建及将建核电站的安全性的同时,是否也应对临海而建的其他建筑工程展开海啸风险评估?从长远来看,随着我国海岸经济带的继续开发,一份用于风险评估、建筑设防和应急预案的中国海啸灾害高风险区淹没图不可或缺。记者从上海交通大学获悉,相关研究已获得进展。

海啸预警日本领先

引发大海啸的9.0级强震之后,日本本州岛以东海域一直没有消停过,4.5级以上余震数以百计,也曾再次发出海啸预警信号,所幸结果有惊无险。海啸会不会再次袭来?上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院副院长刘桦教授的回答是:不能排除这个可能性。一般而言,震级6.5级以上、震源深度50公里以内的倾滑性地震(即断层上下错动的地震),有可能产生海啸。一旦监测到这样的地震发生,日本海啸预警系统可在3分钟内发出海啸预警。

刘桦介绍,如此反应迅速的海啸预警系统,是日本在经受1993年北海道地震后逐步改进的结果。目前,日本的海啸预警系统是世界上最先进的。此外,日本和美国一样,均拥有详细的海啸灾害高风险区淹没图,划出不同程度的海啸可能影响的范围,评估海啸可能产生的灾害,制定逃生路线和应急预案。

中国不能高枕无忧

刘桦透露,2004年底印度洋强震海啸后,很多沿海国家和地区都提高了对海啸研究的重视程度。以前认为,印度洋不会发生足以触发海啸的强烈地震,所以环印度洋国家对海啸的防范能力明显不足。

在我国,海啸防范意识并不普及,科学界此前对海啸的研究也不充分,因为历史记录让大家形成了基本共识:和台风、风暴潮相比,海啸离我们较远。亚洲东部有一系列岛弧:堪察加半岛、千岛群岛、台湾岛、琉球群岛和菲律宾群岛等,它们成为我国大陆大部分海岸线免受太平洋越洋海啸波及的天然屏障。

不过,在海啸风险方面,我国也不是全然高枕无忧。据美国地质勘探局发布的太平洋周边断裂带地震风险评估地图,马尼拉海沟和琉球海沟分别为高风险断裂带和中等风险断裂带。刘桦表示,经海啸数值模型计算分析,如果南海的马尼拉海沟和东海的琉球海沟发生强震,继而引发海啸,可能影响我国。若马尼拉海沟北部断层发生9.0级地震,海啸波约0.5小时到达台湾南部,2.5小时之内到达海南东南部,3小时之内到达福建和广东沿海。台湾南部垦丁海域波高达2米,高雄附近最大波高达0.7米;当海啸波传到东南沿海时,汕尾附近最大波高达0.6米。若东海大陆架外琉球海沟内发生9.0级地震,激发的海啸波在地震后1小时之内到达台湾北部,3小时后到达浙江沿海,大约7小时到达长江口。

沿海建筑评估风险

在国家自然科学基金委、教育部和上海市科委的资助下,上海交大船舶海洋与建筑工程学院已建立起一套“地震海啸生成、传播与爬高”的数值模拟系统,争取能最终完成一张针对南海和东海海域的海啸灾害高风险区淹没图。有了这张海啸淹没图,对各类沿海建筑工程的海啸风险做出评估,确保学校、医院等重要设施不得建在可能受海啸影响的范围内。目前,我国只有核电站需在建设前进行海啸风险评估。而在日本和美国,海啸淹没图不仅为相关海域海岸带规划与开发论证的重要依据之一,而且还可供保险公司确定保费时参考。

刘桦呼吁尽快建立我国南海海域海啸预警系统,在相关海域设置海啸监测浮标和专用的海底地震监测台站,并加强海啸成灾机理与减灾措施研究。