自然

俄罗斯堪察加半岛五十年来首现新间歇泉(图)

日前,一个新的间歇泉在俄罗斯突然喷发,由于完全出乎人们的意料,有人在现场不禁发出“普利考尔尼”(Prikolny,即“奇怪的、罕见的”意思)这样的惊叹,谁也没有想到,这竟然成为新间歇泉的官方名称。

这是20世纪60年代以来出现在俄罗斯遥远的堪察加半岛的第一个新间歇泉。间歇泉是天然热喷泉,通常出现在火山地区,间歇性地喷射强有力的水柱或蒸汽柱。但是,“普利考尔尼”间歇泉比其突然现身更奇怪的是,它还对周围环境有益。

间歇泉喷出的高16.4英尺(约合5米)的水柱在落回原地时会得到循环利用——每隔6至20分钟,同样的水柱就会喷出一次。目前,科学家尚不清楚间歇泉形成的原因,但有一些理论认为,某一地区水位升高或温泉有规律的跳动形成了这种断断续续喷发的喷泉。

“普利考尔尼”间歇泉位于克罗诺基自然保护区,距间歇泉峡谷(Valley of Geysers)约8.7英里(14公里)。间歇泉峡谷是欧亚大陆上唯一一处间歇泉地区,曾经有约100个大大小小的间歇泉,2007年6月,间歇泉峡谷遭遇了一场可怕的山崩,峡谷中半数间歇泉泉眼被泥土掩埋,科学家预测这些间歇泉泉眼可能会永久消失。

世界自然基金会(WWF)的工作人员亚历山大·费拉基娜(Alexandra Filatkina)在一份声明中称,在那次破坏性的山崩过后两年,“克罗诺基自然保护区另一处发生了新的奇迹。我们获得了千载难逢的机会,目睹这些自然过程在成为历史时的奇景。”

印尼现双头海蛇威胁潜在攻击者(图)

在古希腊神话中,九头蛇让战神赫拉克勒斯总有种如鲠在喉的感觉,而在海洋世界里,双头海蛇也让食肉动物有了同样的感觉。

瑞典克里斯蒂安斯塔德大学的生态学家约翰·埃尔姆博格(Johan Elmberg)和丹麦哥本哈根动物保护学院的生物学家阿恩·拉斯穆森(Arne Rasmussen)在刊登于《海洋生态学》(Marine Ecology)的最新研究报告中写道,像厚尾海蛇(Hydrophis pachycercos)这样的海蛇种类不断进化,使得鲨鱼等海洋食肉动物无法分辨这种大蛇是来还是去。

埃尔姆博格说,一次,拉斯穆森去印度尼西亚进行科考研究,“他看到一只分泌毒液的海蛇先是一头钻进狭窄的裂缝,接着,他吃惊地发现,这条海蛇后面竟然还长着个头,看上去它可以在裂缝中非常快速灵活地转身。”过了一会儿,拉斯穆森才意识到,后面的“头”其实是尾巴。

埃尔姆博格介绍说,这是一种黄唇毒蛇,昼伏夜出,在浅水活动,“还在暗礁裂缝中穿梭寻找鱼类”,“尾巴慢慢地来回扭动,而头部也几乎以相同方式移动。”后来,经过对保存在欧洲三个不同博物馆的98个3英尺长(约合1米)热带蛇种标本的细致研究,两位研究人员得出了这样的结论:所有黄唇海蛇都有两个头。

埃尔姆博格说:“我认为这种双头模式和来回摇摆移动可能会吓走潜在的食肉动物,让它们误以为尾巴是有毒的头。”此后,埃尔姆博格和拉斯穆森又在所罗门群岛所在的南太平洋水域和别的地方发现,像厚尾海蛇这样的海蛇种类都具有相似的特征。尽管埃尔姆博格和拉斯穆森并未亲眼见到厚尾海蛇像头一样扭动它们的尾巴,但二人都认为它们肯定会这样做。(杨孝文)

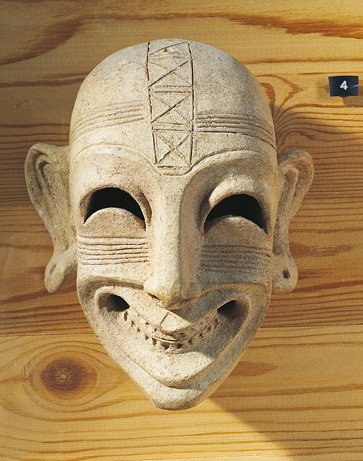

意大利科学家破解腓尼基人“死亡微笑”之谜

大约2800年前,在地中海的撒丁岛上,有些腓尼基人死去时脸上露出神秘而可怕的微笑。研究人员曾怀疑古腓尼基人利用有毒气体让人产生这种奇怪的表情。意大利科学家日前表示,他们终于揭开了腓尼基人“死亡微笑”的谜底——并不是利用有毒气体,而是一种植物成分的药剂。他们还认为,也许有朝一日,这种植物可以具有像肉毒杆菌素一样的美容效用,让人脸上的皱纹减少。

公元前8世纪,古希腊诗人荷马在其著作中创造出“冷笑”(sardonic grin)一词,其中“sardonic”源于“撒丁岛”(Sardinia),指撒丁岛上通过一种药剂让死者脸上产生笑容的杀人仪式。最新研究称,失去自理能力需要人照顾的老年人和犯人被迫喝下这种神秘药物,之后陷入一种幻觉,或从悬崖上跳下摔死,或被活活打死。

数千年来,这种神秘药物究竟为何物一直是个谜,意大利皮埃蒙特东方大学有机化学家吉奥瓦尼·阿彭迪诺(Giovanni Appendino)和同事们日前表示,他们已经揭开了这个谜底——“死亡微笑毒药”的主要成份存在于一种名叫“藏红花色水芹”(hemlock water-dropwort)的植物中。这种开白花的植物长着芹菜一样的根茎,主要分布在撒丁岛的池塘和河流旁。

大约十年前,撒丁岛一位牧羊人自杀身亡,死后脸上留着可怕的微笑。而据调查,他死前吃了藏红花色水芹。这一事件给卡利亚里大学植物学家莫罗·巴莱罗(Mauro Ballero)带来很大启示,于是,他对近几十年来撒丁岛上每一个与水芹类植物有关的死亡事件展开了细致调查。

在最新研究中,巴莱罗和同事详细描述了藏红花色水芹毒素的分子结构,确定它对人体产生何种影响。领导实施这项研究的阿彭迪诺说:“藏红花色水芹中含有较高的毒素,会引起类似于古人描述的死亡微笑的症状,比如面瘫。”

他说:“我们知道,藏红花色水芹含有神经毒素,极有可能是那种令古代腓尼基人‘微笑死亡’的植物。”阿彭迪诺称,撒丁岛毛茛也曾是候选毒物之一,但据史料记载,这种植物并不能生长于潮湿的地方,另外在毒性方面也与史料描述不符,“除此之外,撒丁岛是整个地中海生长藏红花色水芹的唯一地方。”

藏红花色水芹是致命的铁杉家族成员之一,这种植物尤为危险,因为它散发着芳香的气味,根部还有一丝甜味。阿彭迪诺说:“通常情况下,有毒植物略带苦味,或一见到让人避之唯恐不及。藏红花色水芹是我听说的第二种对我们的感官颇具吸引力的有毒植物。人们可能在毫无戒备之下将其吃掉。”他估计,藏红花色水芹或许能证明具有美容功效:“它可以令面部肌肉放松,所以能消除脸上的皱纹。”

组图:马尔代夫成群巨型蝠鲼享受饕餮盛宴

导读:美国国家地理网站7月1日公布了一组照片,展示了马尔代夫蝠鲼聚集的摄食区域以及生活在这里的迷人生物。

1.哈尼法鲁岛(Hanifaru)附近水域的蝠鲼

哈尼法鲁岛是形成马尔代夫的无数印度洋岛屿之一。每年的5月到11月,当潮汐和洋流将大量磷虾和浮游生物送到海面,成群的蝠鲼聚集在哈尼法鲁海湾,张开大嘴享受饕餮盛宴。

2009年6月,马尔代夫新建立了三个保护区,其中就包括哈尼法鲁和其他两个蝠鲼和鲸鲨的摄食区域。鲸鲨是世界上体型最大的鱼类。

马尔代夫当局将对捕鱼活动、船速和废物进行管控。专家称,新设立的保护区允许潜水——旅游业的健康发展可能会让当地渔民除了捕鱼以外还有一条生路。马尔代夫环境部长默罕默德·阿斯拉姆(Mohamed Aslam)在一份声明中称:“政府将致力于保护马尔代夫独特的生物多样性。海洋环境是我国经济发展的基石,支撑着我国最大的两个行业——旅游业和渔业。”

2.鲸鲨身边觅食的蝠鲼

每年的5月到11月期间,大量磷虾和浮游生物会困在哈尼法鲁海湾,此时,蝠鲼会展示专家所称的“气旋摄食”:一个紧挨着一个,最终数百只蝠鲼形成一个螺旋形的涡流。“拯救我们的海洋基金会”海洋生物学家盖伊·史蒂文斯在一份声明中称:“哈尼法鲁海湾是地球上仅存的几个有蝠鲼和鲸鲨大群活动、令人无限回忆过去的地方之一。”

3.马尔代夫周围水域的鲸鲨

鲸鲨体长大概40英尺(约合12.2米),对浮游生物是来者不拒,也在哈尼法鲁海湾的饕餮盛宴展示自己独特的摄食能力,马尔代夫2009年6月新设立的三个海洋自然保护区也让这种庞然大物受益匪浅。至少有120只集装箱大小的鲸鲨生活在马尔代夫周围水域。马尔代夫是世界上仅存的几个可以终年看到鲸鲨身影的地方之一。

4.马尔代夫的岛屿

马尔代夫是一个由1192个小岛构成的岛国,比如照片中的这些岛屿。2009年6月,该国又新设立三个海洋生物保护区。在这些地方,只允许当地渔民进行传统的捕鱼活动,帮助保护蝠鲼。环保专家称,马尔代夫是世界上蝠鲼数量最多的地方之一。

5.珊瑚上畅游的鱼群

芭环礁是一个环形珊瑚岛,将一个泻湖整个圈了起来。环礁通常位于广阔的热带海洋的中心,延伸到水面。美宇航局的地球观测站称,过去数千年,像银莲花一样的珊瑚虫造就了许多方圆6英里(10公里)的环礁,其中一些的规模堪比小城市。

6.数百只蝠鲼齐聚

有时,蝠鲼会以螺旋形游动,从事专家所称的“气旋摄食”:除了这些浮游生物丰富的水域,别的地方极少看到这种壮观的摄食现象。(杨孝文)

大白鲨图集:海洋中最大的掠食性鱼类

1.大白鲨最喜欢的美餐

新西兰海豹小心翼翼地在一条大白鲨上方游动。大白鲨是海洋中体型最大的掠食性鱼类。不幸的是,海豹向来是大白鲨最喜欢的美餐之一。

2.参差不齐的牙齿

大白鲨的拉丁文名称是Carcharodon carcharias,字面意思是“参差不齐的牙齿”,看一看这张图片,这一绰号就不难理解了。

3.全身跃出水面进行攻击

大白鲨这样全身跃出水面进行攻击十分罕见,因为会耗费大量能量。但是,在到处都是小海豹的南美洲水域,鲨鱼会以迅雷不及掩耳之势从水下展开攻击,未及猎物反应过来便将它们吞食。

4.超乎寻常的嗅觉

大白鲨利用超乎寻常的嗅觉,再辅以可探测到水中生物电动静的独特感觉系统,可以去寻找尚在数英里以外的猎物。

5.背鳍顶端暴露出水面

这条大白鲨的背鳍顶端暴露在水面,在一群小鱼的上方游来游去。对于这个庞然大物来说,它们根本不值得作为猎捕的对象,因为实在太小了。

6.攻击极少产生致命后果

虽然我们对这种庞大的食肉动物充满了恐惧,但大白鲨的攻击极少产生致命后果。大白鲨的大多数攻击都是试探性撕咬,以确定是否展开全面攻击。幸运的是,大白鲨通常不会将人作为攻击对象。

7.上半身呈灰青色

大白鲨上半身呈灰青色,在海洋环境下,对方根本无法看到它们的踪影。大白鲨的下腹呈白色,从下面也看不到它们。这样一来,大白鲨可以从任何角度对猎物展开突袭。

8.扑向浮出水面猎物

在南非一个海豹栖息地附近,一头大白鲨突然从水下一跃而起,扑向浮出水面的猎物。

帝王黄昏鸟

概况

黄昏鸟是一种体型巨大并且不具有飞行能力的鸟。它们在海中活动,利用布满牙齿的喙捕食鱼类。它们的翅膀很小并保持闭合状态紧贴身体,除了在水中移动时可能帮助“掌舵”之外,翅膀基本上就是一对摆设。在白垩纪时期的海洋,黄昏鸟利用强有力的后腿和长有蹼的脚追逐猎物和躲避捕食者。扁平的尾巴可能帮助它们改变水下深度及方向。

实际上,黄昏鸟非常适应潜水和游泳这种生活方式,如果到陆地上生活,它们反而会变得十分笨拙。据推测,这种古鸟冒险登陆只是为了交配和产卵。对黄昏鸟而言,无论水中还是陆上都不是安全之所:恐龙是陆地上的巨大威胁,水生大型沧龙——海王龙则将它们视为可口的美味。看到黄昏鸟细长的脖子,人们会不免联想到现代䴙䴘。而从觅食和繁殖方式来看,它们又与企鹅非常类似。

基本信息

类型:史前动物

食物:肉食动物

身体:身长最高达到5英尺(约合1.5米)

著名的帝王黄昏鸟化石出土于加拿大,说明这种古鸟偏爱北纬地区冷水域。

受保护级别:已灭绝

与一名身高6英尺(约合2米)的男子体型类似

史前无齿龙:外形酷似海龟(图)

概况

无齿龙是海洋爬行动物盾齿龙家族成员,身长可达到3英尺(约合1米),可利用喙状嘴后部的两颗上牙碾碎在海底栖息的贝类。喙状嘴呈方形,位于眼睛正前面,导致无齿龙的脑袋就像是一个盒子。从外形上看,无齿龙与海龟有几分相像,所不同的是,其由骨板构成的保护性壳在很大程度上呈长方形而非圆形,并且相对较为扁平。

无齿龙长有充当短桨的四肢以及一条短尾巴。在大约2.28亿至2亿年前的三叠纪晚期,四肢和短尾允许它们在欧洲较浅的咸水泻湖湖床上潜行。无齿龙的四肢力量很弱,很难帮助它们在陆地上行走。它们需要呼吸空气,也可能是两栖动物。除了休息和繁殖这两个目的外,无齿龙选择登岸也可能是为了躲避水生捕食者。

基本信息

类型:史前动物

食物:食肉动物

身体:身长最高可达到3英尺(约合1米)

无齿龙是已知唯一一种生活在非海洋环境的盾齿龙,曾一度生活在咸水或者淡水泻湖。

受保护级别:已灭绝

与一名身高6英尺(约合2米)的男子体型相当

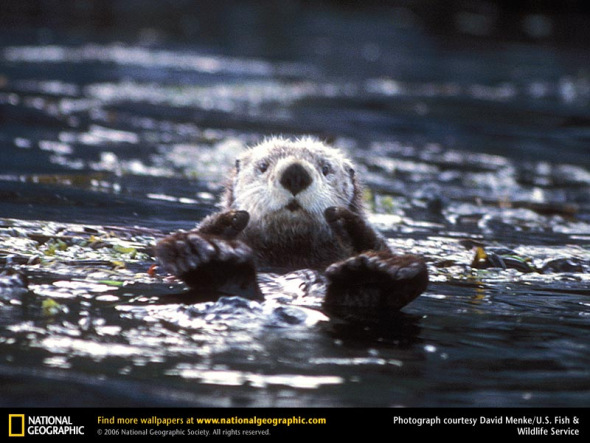

海獭:爱干净的水中动物(图)

概况

这种水生动物是鼬鼠家族成员,主要生活在北美洲和亚洲的太平洋沿岸。海獭的绝大多数时间都在水中度过,游上岸的目的主要是为了睡觉或者休息。海獭的脚生有璞,毛皮具有防水功能,这些特征帮助身体处于干燥和温暖状态。在水中活动时,它们的鼻孔和耳朵会闭合。

海獭喜欢漂浮在水面上,安静休息时身体呈仰面平躺姿态。他们会以这种姿势睡觉,经常是集体共眠。海獭经常漂浮在海藻丛中,海藻纠结在一起,为海獭在海洋涡流活动时提供一个天然的停泊地。仰面平躺时,海獭要做的事情并不仅仅是睡觉。保持这种姿态时,人们经常看到它们用石块砸蛤蜊或者贻贝。它们将石块放在胸上,而后一次又一次地将贻贝砸向石块,直至裂开并露出里面的肉。除了贻贝外,海胆、螃蟹、鱿鱼、章鱼以及鱼类动物也都是它们的盘中餐。

海獭只在水中繁育下一代。仰面平躺漂浮在水面上时,海獭妈妈会喂养它们的孩子。它们将幼仔放在胸上,喂它们吃东西,并很快教会它们游泳和捕猎本领。海獭是一种有洁癖的动物。吃完东西后,它们会在海中洗一个澡,用牙齿和爪子清理毛皮。清理毛皮并不光是为了干净,同时也可让它们保持防水性和抵御寒冷的能力。

海獭长有厚厚的下层绒毛,能够“捕获”空气形成一个保温层,帮助身体抵御寒冷的海水。值得一提的是,它们并不长有保温脂肪。这件“保温外套”对海獭的生存至关重要,但同时也让某些人将猎杀之手伸向这些可爱的动物。由于为获得海獭皮而上演的捕杀行为,海獭家族的生存面临巨大威胁。20世纪,海獭的数量减少至1000至2000只。随着法律保护力度的加大,当前的数量已达到10至15万只。

基本信息

类型:哺乳动物

饮食结构:饮食结构

野外平均寿命:最长可达到23年

身长:4英尺(约合1.25米)

体重:65磅(约合30公斤)

保护现状:受威胁物种

史前长喙龙:能深潜入水找寻猎物(图)

概况

长喙龙是一种短脖蛇颈龙,拥有长长的船桨一样的脚蹼可以像企鹅一样划过水面,又长又窄的下巴,生有30至40只单排排列的牙齿,这样可以咬住猎物而不切断它,而是将其整只吞下。

长喙龙的身长约12至15英尺,可能拥有光滑的皮肤,它像翅膀一样的小桨由密实排列的上百条骨头组成,在陆地上会显得僵硬笨拙,但在水中可以快速游泳。虽然长喙龙曾经能深潜入水找寻猎物,但是它们需要呼吸空气,因此大部分时间仍然是在水面之上度过的。

据推测长喙龙的天敌不多,不过都是海中最为凶猛的动物,如拥有像剃刀一样锋利牙齿的鲨鱼、巨型沧龙等,一个著名的沧龙化石肚中就残留着一只未成年长喙龙的遗体。在发现的长喙龙化石中,还发现了腹中未出生的胎儿,有确切证据表明其为胎生。

基本信息

类型:史前动物

食物:食肉

身体:高达15英尺(4.6米)

现代哺乳动物,包括人类和长颈鹿,都拥有7块颈椎骨,而长喙龙超过20块。

受保护级别:已灭绝

长喙龙与身高6英尺(2米)的人类相似。

海洋杀手逆戟鲸:能冲破冰面捕食海豹(图)

概况

逆戟鲸也被称之为“虎鲸”或者“杀人鲸”,是世界上体型最大的海豚科动物,同时也是世界上最可怕的捕食者之一。它们主要以海洋哺乳动物为食,例如海豹、海狮甚至鲸鱼。它们的牙齿非常锋利,长度可达到4英寸(约合10厘米)。作为一名捕猎高手,逆戟鲸会突然冲破冰面捕食海豹,同时也会将猎杀之手伸向鱼类、乌贼以及海鸟。

逆戟鲸经常在冰冷的沿海水域活动,有时也会在从极地到赤道的地区出现。捕猎时,逆戟鲸并不是单打独斗,而是群起而攻之,参与捕猎的逆戟鲸数量最高可达到40只。在一个逆戟鲸王国,既有常驻居民,又有临时居民。不同的鲸群可能采用不同的捕猎技术捕杀不同的动物。常驻居民往往喜欢捕杀鱼类动物,临时居民则将海洋哺乳动物锁定为攻击目标。所有逆戟鲸群均采取有效的捕猎技术,彼此之间相互协作,这在一定程度上与狼群类似。

逆戟鲸会发出多种用于交流的声音,每一个鲸群发出的声音都非常与众不同,成员能够在很远的地方进行辨认。它们利用回声定位法进行交流和捕猎,所发出的声音一直在水下穿行直至遭遇物体,被反射回来的声音能够揭示有关物体方位、大小以及形状的信息。

逆戟鲸对幼仔关怀备至,其它处于青春期的雌逆戟鲸会帮助母亲照顾“弟弟妹妹”。逆戟鲸每3到10年生产一次,妊娠期长达17个月。逆戟鲸身体特征非常明显,白加黑的体色给人留下深刻印象。此外,它们也是一种非常聪明的动物,并因此成为很多水族馆的明星。值得一提的是,从未发生过大量逆戟鲸被人类猎杀的事情。

基本信息

类型:哺乳动物

饮食结构:食肉动物

野外平均寿命:50至80年

身长:23至32英尺(约合7至9.7米)

体重:最高可达到6吨(约合5443公斤)

群名:Pod

与一辆公共汽车的体型对比图