自然

林青霞出书:“女神”复出(图)

林青霞

“不要叫我大美人,不要叫我大明星,我现在是作家作家作家!”——曾经的大美女和大明星林青霞在香港书展上推介自己的处女作新书时如此说道。虽然没亲临现场,但还是从这句话中读到了江雁容式的娇嗔,1973年,因出演琼瑶小说《窗外》里的江雁容,林青霞大获好评,2011年,林青霞出版图文集《窗里窗外》,35年,林青霞始终没有离开属于自己的那扇“窗子”。

林青霞早期出演的电影如《窗外》、《我是一片云》、《月朦胧,鸟朦胧》的时候,内地人还被大饥荒的阴影笼罩着,肚皮中一点油水都没有,怎谈精神享受?她真正的大红大紫,还是上世纪90年代《新龙门客栈》、《东方不败之风云再起》、《白发魔女》、《东邪西毒》等在录像厅反复播放之后。她的纯真与朴实、性感和细腻,让当时无数青少年为之心动。

在早期,林青霞是琼瑶的银幕代言人,琼瑶时代也需要这样一个完美、年轻的女子,通过银幕来传递人们情感复苏后的心理需求。如果说琼瑶用她的文字给那个时代的年轻人造了一个曼妙的梦,那么林青霞就是这个梦的代言人,让人们无所寄托、虚无缥缈的情绪有了明确的寄托。林青霞和秦汉这对组合,身上既有对传统式才子佳人的继承,又有新时代人物敢于表达和追求的勇气,难怪会成为“言情时代”当之无愧的最佳代言人。

鼎盛时期,林青霞选择出演大量武侠片,由她主动寻求演技突破的原因,但更多是电影消费潮流将她推到了另一个领域。观众惊奇地发现,以往在言情电影中柔弱无比、楚楚可怜的林青霞,居然在武侠电影里可以如此英姿飒爽,这种形象上的差异感无疑对塑造偶像林青霞大有帮助,她也因此达到事业顶峰。林青霞和张曼玉,是那个时代留给我们的女星,她们的成功是不可复制的。

如同宋丹丹在小品中所说的那句“我十分想见赵忠祥”一样,在林青霞急流勇退之后,很多影视作品都借助角色形象甚至台词的方式表达了“十分想见林青霞”的愿望,这是对一个传奇女星特殊的致敬方式,人们把林青霞送到了“女神”级别的位置,国际小行星中心将38821号小行星改名为林青霞,就是一个最好的见证。这样的待遇,给了林青霞荣耀,也给了她巨大的压力,乃至于每次复出传闻,最后都没有变成现实,也许,作为女神最好的结局就是,退隐之后永不复出,保持那种神秘姿态。

但林青霞还是复出了,只不过是以作家的身份,而非大美人、大明星的身份。物是人非、美人迟暮,即便辉煌如林青霞者,重归影像也不会再有多大的竞争力,但文字是没有容貌且不受时间限制的。林青霞采取了最好的复出方式,她书写得好与坏不重要,如同我们不能要求宋丹丹、倪萍的书有多高的文学性一样,作为明星,亦不要对林青霞的书有过高期待,事实上她写了、出版了,就是件好事,通过她的文字,可以还原当年娱乐圈往事,成为读者的一辆怀旧列车,如此已经足够。

当代无好文艺作品? 抗战题材没有一部打动日本人

7月27日,中国作家协会召开“加强文学批评、积极引导创作”座谈会。与会作家、评论家、出版人和作协领导,对当前“文艺创作与社会现实脱节现象”以及文学批评声音的弱化,或多或少表达了各自的忧虑。

回首近30年的光景,有人感慨“当下的报告文学好作品不少,但社会影响比起上世纪80年代有所减弱”。同样让人感到惋惜的还有诗歌,“诗歌应该对当代人的精神世界产生影响,但这种影响现在基本被歌词和短信取代了。”

其实,与30年前相比,这依旧是一个在急剧变革和转型的时代,社会和生活本身依旧层出不穷地在给每一个创作者和记录者提供足够丰富的素材,其中有些素材的精彩程度甚至远远超越了创作者本人的想象力。然而,有些遗憾的是,这些素材并未进入一些创作者的视野,他们宁愿选择躺在时代的怀抱里装睡,清醒地闭着眼睛,自然便对这些素材视而不见听而不闻。

那些能够取代诗歌的歌词或短信,无非是从生活中取材,触摸到了人们真实的情绪,才能表达世人共同的心声。它们从现实生活中来,然后到人们的内心中去;让醒着的人会心一笑,释放心中的快乐或缓解内心的无奈;让淡漠的人不至于在麻木中昏昏睡去,误以为眼下的世事与自己的生活无关。

一部真正优秀的文艺作品,其功用则远胜于这些,甚至可以跨越历史和种族的隔阂,消除现实的敌意,弥合时间的伤痕。有作家在会上做了这样的对比:美国人创作出的《辛德勒名单》和《美丽心灵》等作品,深深地感动了德国人,但“我们的抗战题材作品,没有一部能打动日本人。”

这多少是我们这个时代的悲哀,也理应促使这个时代的创作者警醒。当历史的车轮滚滚碾过,面对那些飞扬的尘土和深浅的车辙,一个有良知的创作者不应无动于衷,亦不应只留下一些无关痛痒的文字。

漠视现实中的重大事件,以及在重大事件中每个卑微个体的焦虑、痛苦、无奈、失望甚至是绝望,在需要为公平和道义呐喊时,作家及其作品佯装出一副睡眼惺忪的状态——这样,如果是这样——文学乃至文艺便失去了在现实中存在的最重大的意义。这样的创作,甚至可能辱没作家在社会中尚存的名分。

毕竟“作家”这两个字,在一定程度上还代表着这个社会的良心,被寄予了记录时代、反映世态、抚慰人心的使命。

作家和作品,不仅不应自己装睡,而且有责任唤醒那些昏昏欲睡或装睡之人,让他们意识到自己对这个时代的责任和使命。

同样不该睡去的,还有围绕着创作者和作品而进行的文艺批评。有多位评论家忧心忡忡地表示,在当下一些座谈会上,更容易听到的是一团和气的溢美之词。在真心批评与假意奉承之间,不少人选择了后者。殊不知,有勇气公开表达批评意见的人,往往是认真研究了创作者和研读了作品的人,这样的阅读和批评才是对创作者和作品本身最大的尊重。

真正的文艺批评,就应该唤醒那些装睡的创作者,提醒他们如果一味地无视时代最真实的喜怒哀乐,只是乖巧地躺在时代的臂弯里做熟睡状,写一些梦呓般的文字,一旦他“醒”来,会发现自己已被抛弃。迎合某些短暂的幻象,并不意味着可以高枕无忧。

文学,或者说文艺的价值,用专家学者的话说,在于“既为时代保存精神标本,又为社会剔除精神垃圾”。即便不能实现作品这种“扬善去恶”的价值,至少也应该做到“扬善述恶”。因为对善的忽视,便是冷漠;对恶的回避,某种程度上便是参与恶。

无论是创作者还是评论者,甚至是读者,在这样一个变化多端的时代,谁都不应躺在时代的怀里装睡。面对那些装睡的人,需要给他们的是上满发条的闹钟,而非深情献唱的催眠曲。

唯如此,文艺方能自重,创作者和作品也才可能赢得尊重。

高考作文题:时代另一面镜子 鉴证社会变迁

浏览了自恢复高考以来高考语文作文的题目:1977年《我在这战斗的一年里》(北京市);1978年将《速度问题是一个政治问题》一文缩写成500至600字;1979年将《第二次考试》改写一篇《陈伊玲的故事》;1980年读《画蛋》有感;1981年仔细阅读《毁树容易种树难》,写一篇读后感;1982年作文题《先天下之忧而忧,后天下之乐而乐》注意:必须写成议论文;.......直至今年的语文高考题目,深有感触。纵观历年高考作文题目,都具有反映时代的鲜明特点和对时代情绪问题的透视思考,具有高度的新闻性和聚焦性。

随着各地高考自主命题的开展,各地的作文命题除了具有上述特点外,还具有鲜明的地域性和人文性。以今年为例,全国卷作文:诚信;2011年新课标卷高考作文:中国崛起的特点;北京市高考作文:对世乒赛的看法;江苏省高考作文:拒绝平庸;天津市高考作文:关于镜子的话题作文;辽宁省高考作文:苹果的香味;安徽省高考作文:时间在流逝;山东省高考作文:这世界需要你;广东省高考作文:回到原点;上海高考作文:一切都会过去与一切都不会过去;江西省高考作文:孟子三乐;浙江省高考作文:我的时间;湖北省高考作文:旧书;重庆市高考作文:情有独钟;湖南省高考作文:谢谢大家;根据袁隆平的话写作文;高考的作文题可以说是愈来愈开放,愈来愈丰富多彩。但无论怎样变化,都离不开时代性和人文性。

高考作文题,我们看到的是一个个反映时代特点的镜子,从这面镜子里,照出了时代世相。作为体现国家意志的人才选拔性考试,从历史的角度来看,这样的作文题是很有价值的。历代进步的文章观点都讲究“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,反对脱离社会人生问题的文章,鲁迅,矛盾,巴金,叶圣陶等一代文章大师,都主张”文学为人生“的态度;虽然高考作文不是真正的文学,只不过是一定意义的遵命文章,缺少一定的灵活性,让考生带着脚镣跳舞,但在保证人才选拔公平性和公正度上,可以说是值得肯定的。因此,对于高考命题,我们不应该有过多的怀疑和指责,关键是教师要教会学生如何在一定的话题下展现自己的语文修养(文学修养);从这个角度来看,一个人的语文素养和文学修养是完全可以在这种形势下体现出来;著名文学家苏轼的成名文章并不是殿试文章,但他的文学才能却在这篇文章里展现出来,以至于才有了后来的著名的前后《赤壁赋》。考试制度自建立以来,从古到今都为国家选拔了大批人才和精英,因此,怀疑考试制度等行为都是要不得的。只不过需要探讨的是怎样使高考作文越来越能科学和艺术,能有利于大批人才脱颖而出。

因此,针对高考作文的命题特点,对于每一位考生来说,在平时的备考中就应该关注时事,关注人生,尤其是历年评出的感动中国人物的事例;因为这些材料不光都有一定的现实意义和历史意义,具有强烈的时代感和人文性,是考场写好作文的源头活水,而且这些材料对青年学生人生成长具有一定的启发意义,是学生成长的有益榜样,是培养爱国主义思想和民族精神的宝贵财富;(在多数作文题目里,也许都离不开这个大思想,这个强原则不能丢)。同时在平时要养成善于观察生活和思考生活的习惯,有效地积累各方面的材料,注意思考,自觉的挖掘这些材料里的思想意蕴,做好变通运用的能力,写一写随笔练习。这样,既可以锻炼自己灵活地运用这些材料的能力,提升自己的思维能力,也可以有效锻炼自己的文笔(包括布局谋篇,遣词造句的能力,书写能力等等);只有这样,才能真正地做到以不变应万变,在考场上写出得心应手的佳作来。比如2011年新课标卷高考作文:中国崛起的特点;如果考生注意到感动中国人物里蕴藏的内涵,这篇文章就很好做了;一个是展现中国崛起的现象,典型的事例如青藏铁路的建设者,两弹一星的功臣——钱学森,“嫦娥一号”研发团队,傲拓天疆——“神七”航天员,惊世华彩——张艺谋奥运团队,勇救落水儿童的长江大学学生集体等等,包括政坛,科技,文艺,体育,经济,等各方面的现代风云人物,就可以以这些时代的典型人物和精英描绘中国崛起的根本原因,就可以写出一篇有深度和高度的文章来。

青海玉树发现 藏区现存最早的摩崖佛教造像(图)

温玉成教授深入四川甘孜州以及青海省玉树州勒巴沟等地考察。根秋多吉 摄

勒巴沟12世纪建造的佛塔。根秋多吉 摄

文成公主庙内的大日如来佛像。 根秋多吉 摄

中新网玉树6月7日电(根秋多吉)6月2日至6日,我国著名佛教考古学家温玉成教授再次深入四川甘孜州以及青海省玉树州勒巴沟等地考察,发现两处盛唐时期的摩崖造像,初判系藏区现存最早的摩崖佛教造像。

6月2日至6日,我国著名的佛教考古学家温玉成不顾72岁高龄,翻越5050米的雀儿山到德格。又沿着高山小路,颠簸300多公里,来到大元帝师胆巴(1229-1303年)的故乡四川石渠县洛须镇(古称:旦麻。邓柯)考察。随后还前往了与石渠交界的青海玉树通天河峡谷展开佛教遗迹。

温玉成一行抵达勒巴沟后,发现三岔路口耸立一座石砌的噶当觉顿式佛塔,虽然有些残损,他从粗大的“相轮”(塔脖子)、筒状的塔身(塔肚子)判断,该塔造于后弘期,早于元代。温玉成教授说:“这是全国少见的后弘期佛塔,时代约为12世纪,建议青海省有关部门加以重视及保护。”

在古塔北方不远的崖壁上,温教授发现两个并列的线刻佛龛。虽然略有剥蚀,但大体保存完好,左面一龛雕刻的是释迦牟尼佛坐于双狮座上说法(双手作转法轮印)的情景。左、右各有一尊交脚坐的菩萨。右上方,有三身闻法比丘像,双手合十,倾心听法,右下方及下方还有前来闻法的三头狮子,山羊、马等动物。温教授认为,在全国也仅此一见。

右面的一龛,是一尊释迦牟尼佛立像,左手托宝瓶,瓶上出三叶,象征“三宝”。温教授说:“在洛阳龙门石窟火烧洞窟门上,就有这种图形,时代是北魏晚期(公元6世纪初叶)释迦尼佛立像,在龙门石窟盛唐时代(唐玄宗时代)有大量造像,根据敦煌石窟的壁画题证可知,这种释迦立像,往往被当成‘瑞像’加以崇拜,最有名的是‘于阗国瑞像’。

温教授说,上述两龛佛像的面相丰满,有盛唐气势。和内地造像不同的是,佛的高肉髻之上,又增加了一个葫芦形的宝严。

特别引起温教授关注的是两龛造像右侧的供养人,上排三人,下排一个。上排第一人是男性,头戴吐蕃特有的有护耳的“筒状头曩”,身穿大翻领长袍,青海都兰县出土木棺画上的吐蕃人形象,也是这种打扮。他面露祈盼的表情,双手托一个有盖的宝罐。在把宝物奉献给释迦牟尼佛;身后,是一位翻领吐蕃装妇女,面相丰满,额前簪花,双手持莲花供养,还有一个是丫髻持花的儿童。在男性供养人身前下侧,有一位比丘胡跪,头顶上有葫芦形宝严,双手举着豆形的有柄香炉,昂首仰望着佛像。很生动,供养人的画面表现了一家三口人及其家僧共同拜佛的生动场面。值得注意的是头上簪花的妇女,她是汉族人?还是藏女染上了唐风?

供养人中这位簪花的妇女,也可能是汉族贵妇嫁给了吐蕃的贵族。这是一幅藏汉团结、友好,甚至联姻的历史的画卷。温教授推测说,这也许是康巴妇女头顶宝珠装饰的来源吧!

温教授判断两个佛龛属盛唐时代,约公元8世纪上半叶(大体上是唐玄宗时代)之作,从而可以确认:这应该是整个藏区现存最早的摩崖佛教造像。

随后,温玉成又来到了文成公主庙,面对大型浮雕造像,温教授说:“佛及菩萨面相长圆,菩萨有高筒状的髪髻,大翻领的吐蕃装,依据考古学的类型学及图像学等分析,应该是大日如来佛及八大菩萨构成的曼荼罗,造于公元9世纪初叶。”

“大日如来八大菩萨曼荼”是唐代“开元三大士”善无畏、金刚智、不空所传的“纯密”阶段的密宗图像。温教授介绍说。

国内现存的有西藏察雅县一尊造像,时代约当9世纪中叶。甘肃敦煌榆林窟还有一处壁画,但已不完整,时代为西夏(约12世纪),比“文成公主庙”的造像晚了300多年。

“由此推断,文成公主庙造像是我国现存最早的大日如来八大菩萨曼荼罗,考古历史价值极高。”温玉成指出。

诗人四种精神不能丢 峭岩:让诗下楼,接地气

从红色遵义归来,虽然身体已脱离那片土地,但心依旧处在那个特殊的、不同于京城的氛围里。她叮嘱着我,警示着我,让我不安和奋进。作为一名文学老兵,我用红色的历史和革命诉求,一再审视、打量自己,今后该怎么写?文化传统乃至诗歌传统该怎样继承?又如何创新?才会使我们笔下的诗跟上时代的节拍,被广大的民众所接受,成为激励心灵、抚慰心灵的良药,这些是我当下的思考。

首先我想到,文学只创造一种营养,叫高尚。只此一种,别无二致。文学的高尚品格,我以为是一个千古不衰的传统。这个高尚品格所涵盖的引领精神、启悟精神、真善美精神及正义、怜悯、博爱、施善……都是非常好的传统。我们不论身处何种时代,只要有人类生存,文学的这种营养不可缺失。即便在当下,物质丰富了,生活现代化了,但不应有“神马都是浮云”的消极和不屑,更不应该被物欲横流所俘虏。让人们有尊严地生活,充满希望地生活,奋发地生活,这也许是文学的责任。

诗人有四种精神不能丢。骨气:主正义,伸正气;品格:品正乃格高,品高乃诗高,慈悲善怀;超越:舍小我,张大我,融入社会主流,天人合一;担当:诗人不是救世主,但他是大众的眼睛,诗人用个性话语营造形象,展示意境,指点迷津,导向光明。诗人要站在人类精神高地上,关注人间疾苦,人民福祉,人类命运。切记脚下的土地。

诗人有三种营养不能缺。铁:铁是正气、骨气,铁是尊严、自重。钙:钙是生活。是饱含辛酸苦乐年华的民众心态,是强烈的时代精神下的生活氛围,是时代特色的油盐酱醋茶背后的未来意义指向。乳:乳是传统,是中华文化之根。缺母乳的孩子不健康,拒绝传统的诗人是不健全的。

最后我要说的是生活。拥有浓厚的生活,这是一切文学作品应有的传统。作为进入文学作品中的生活,不是抓一把就是,而是提炼后的精彩,具有典型意义的人和事。有的诗人误以为“我”即生活,不出高楼就有生活,所以,门把、衣扣、内衣、胸罩,都可以写成诗推向社会,大错特错了。毛泽东在《讲话》中告诫我们,一定要深入生活,而且深入火热的生活,熟悉人、熟悉历史,熟悉风俗习惯,做一位有出息的文艺家。道理很简单,生活是文学之母、创作之根。我呼吁“让诗下楼,接地气”,让诗人充实起来,让诗坚挺起来。

红歌为何红:以宽容态度看待属于一个时代特定表达

5月4日,为纪念“五四运动”92周年,在河北石家庄外国语学校近2000名学生齐声高唱红歌,由河北团省委组织各地统一开展的“千万燕赵青少年齐声唱红歌活动”全面启动。图为现场中学生们嘹亮的歌声此起彼伏、高亢有力。中新社发 翟羽佳 摄

5月31日晚,“唱响中国—群众最喜爱的新创作歌曲征集评选活动颁奖音乐会”在中央电视台一套播出。《走向复兴》、《国家》等10首歌曲入围。不同于流行歌曲的爱情时尚元素,这些民歌因被赋予昂扬的主题并与时代、社会紧密呼应,被称为“红歌”。

“红歌”记录了中国共产党的峥嵘岁月。从江西小调改来的《十送红军》描述了红军的战略转移;从陕北信天游改来的《东方红》记录了中共从延安挺进北京;改编自毛泽东诗词的《长征》组歌再现了中共最艰难的那一年;《南泥湾》则唱响了轰轰烈烈的大生产运动。

如今民间热衷唱“红歌”,与其说是一种意识形态的教化,不如说是对一个时代特定表达的追忆。早晨公园里自发的大合唱,KTV里年轻人的引吭高歌,电视综艺节目中的各种“红歌会”,都说明“红歌”对中国民众精神生活的影响之深。

在中国,人们评鉴一位歌手特别是民族唱法歌手有没有站到“一线”,有没有一首“主旋律”代表作是一条不成文的衡量标准。比如,彭丽媛的《我们是黄河泰山》,董文华的《春天的故事》,张也的《走进新时代》,宋祖英的《爱我中华》等。

著名声乐教育家金铁霖说,“红歌”是中国的特色,很多优秀的歌手通过“红歌”演唱出名,也有很多中老年人对“红歌”的感情很深。在江西电视台“红歌会”做评委时,金铁霖发现在总决赛的现场,只要一报出歌名,观众基本都会全体大合唱。

上世纪90年代初期,台湾的流行音乐组合“小虎队”风行大陆,曾与中国唱片总公司发行的一张毛泽东颂歌专辑《红太阳》正面打擂。最终《红太阳》以近800万盒带的销量,让人们看到了经典“红歌”在大众特别是年轻一代心中的生命力。

也是从《红太阳》开始,流行歌手唱“红歌”成为一种风潮。曾以“西北风”红极一时的杭天琪用新唱法委婉演绎《十送红军》,1998香港回归一周年庆祝晚会上香港艺人黎明、吴倩莲柔情对唱的《南泥湾》,都曾经风靡一时。虽然争议不断,但流行歌手唱“红歌”越来越多却是事实。

于是,孙楠的代表作里增加了《红旗飘飘》,成龙的代表作里有了《国家》。成龙和刘媛媛为新中国60周年唱《国家》,为中共90周年唱《民生》,用推广流行音乐的路子推“红歌”,成为一种普及新“红歌”的途径。

今年5月,著名歌唱家宋祖英在台北“小巨蛋”的个唱之红火,让向来输出流行音乐的宝岛为之惊讶。这不仅因为宋祖英的军旅艺术家身份,还因为她的代表作大多是大陆特有的“红歌”。这些“红歌”在海峡对岸,甚至是全球华人区都产生了影响。

在人们思维越来越活跃的今天,对“红歌”也有了理性态度。虽然有对于“红歌”中个人崇拜的反思,但人们在学会以宽容的态度看待属于一个时代的特定表达,毕竟歌曲的艺术魅力才是永恒。

英格兰发现2500年保存完好大脑(图)

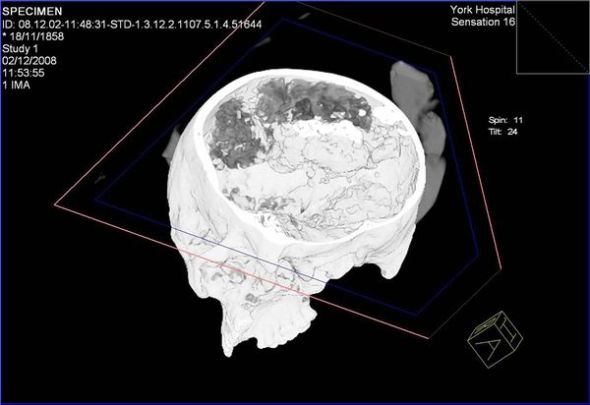

新浪环球地理讯 北京时间4月9日消息,据美国国家地理网站报道,考古学家2008年在英格兰约克发现一颗已有2500年历史的头骨,令人非常震惊的是,它内部的脑组织保存完好。通过研究发现,这个人是在吊死后很快被掩埋在潮湿的泥土里,因此大脑得以保存下来。

1.铁器时代人类大脑扫描图

铁器时代人类大脑扫描图

铁器时代人类大脑扫描图电脑生成的一颗2500年前的人类头骨扫描图显示的是暗灰色的大脑。颅骨内的浅灰色区域代表的是泥土。2008年考古学家在英格兰约克挖掘出这颗颅骨,发现内部的大脑保存完好,专家对此感到非常不解,决定一探究竟。

3月发表的最新研究成果显示,这个颅骨被砍下后,很快被掩埋到潮湿的泥土里,几个因素避免了大脑腐烂。据3月发表在《考古学》杂志上的论文上说,这片土地寒冷、缺氧的环境可能对这个大脑起到了保护作用。

2.“缩水的”大脑

“缩水的”大脑

“缩水的”大脑这是从那颗远古头骨里取出的一部分大脑。对脑组织和头骨周围的残骸进行分析,发现这个铁器时代的大脑属于一名年龄在26岁到45岁之间的男性,他被吊死后又遭斩首。目前还未找到该男子身体的其他部分。

3.对其大脑进行研究

对其大脑进行研究

对其大脑进行研究从这张未标明日期的照片上看,约克考古基金会的雷切尔·库比特正在利用内诊镜研究这颗远古大脑。约克大学的考古学家、这篇论文的联合作者马太·科林斯表示,蛋白质分析证实这颗头颅的主人是一名男性,大约生活在公元前673年到482年间。他说:“这个大脑的质量并未发生太大变化,不过它的体积缩小了很多,这是因为它丧失了大量水分。”

4.远古农业遗址

远古农业遗址

远古农业遗址这张未标明日期的照片显示,约克考古基金会的工作人员正在挖掘这个铁器时代的农业遗址,保存完好的大脑就是在这里发现的。挖掘出来的头骨、保存完好的下颌和脖子上的两节椎骨显示,这颗脑袋是在被砍下后不久埋到土里的。布拉德福德大学的考古学家、这篇论文的联合作者乔·贝克贝利表示,“如果是在人死后很久才把脑袋砍下来,大脑软组织早该腐烂了”,这会导致颌骨和椎骨分开。(孝文)

美国发现冰河时代珍贵化石:从野牛头骨到猛犸(2)

4.清洗化石

清洗化石(图片提供:Rick Wicker, Denver Museum of Nature & Science)

清洗化石(图片提供:Rick Wicker, Denver Museum of Nature & Science)博物馆收藏助理卡罗尔-路金正在清洗一头冰河时代的鹿的颌骨。这块化石也是在科罗拉多的这个地点发现的。除了发现了大型动物化石外,科学家还发现了冰河时代的种子、花粉、碳化的树叶以及蜗牛化石。

5.标志性的发现

标志性的发现(图片提供:Paul Carrara, USGS)

标志性的发现(图片提供:Paul Carrara, USGS)这张最新的照片显示,科学家从科罗拉多的这个发掘地点出土了一根乳齿象象牙。这些冰河时代的珍贵化石是科罗拉多州最重要的发现。丹佛博物馆馆长约翰逊表示:“这些化石不仅可以让我们完整地理解落基山冰河时代的生命,它们还将永远成为‘科罗拉多之子’的代表。”

6.清洗大型动物化石

清洗大型动物化石(图片提供:Rick Wicker, Denver Museum of Nature & Science)

清洗大型动物化石(图片提供:Rick Wicker, Denver Museum of Nature & Science)去年11月,博物馆志愿者正在丹佛博物馆古生物实验室清洗一块乳齿象的头骨。由于在发掘过程中,这些骨头被弄湿,现在要让它们变干需要一年甚至更长的时间。因为化石干得过快,容易出现裂痕甚至破裂。

7.冰河时代一头鹿的颌骨和牙齿

冰河时代一头鹿的颌骨和牙齿(图片提供:Heather Rousseau, Denver Museum of Nature & Science)

冰河时代一头鹿的颌骨和牙齿(图片提供:Heather Rousseau, Denver Museum of Nature & Science)在这张于11月6日公开的照片中可以看到科罗拉多发掘地点埋有冰河时代一头鹿的颌骨和牙齿。据丹佛博物馆介绍,在这个地点发现的化石保存得极好,从一些化石中发现古代的DNA也是非常有可能的。(孝文)

美国发现冰河时代珍贵化石:从野牛头骨到猛犸

新浪环球地理讯 北京时间2月11日消息,据国家地理杂志网站报道,科学家在美国科罗拉多州的斯诺迈斯村附近出土了大量冰河时代的化石,包括美洲乳齿象、哥伦比亚猛犸、老虎蜥蜴和首次在科罗拉多发现的杰斐逊地懒。这些冰河时代的“珍宝”是去年10月建筑工人在实施一项水库扩容工程期间偶然发现的。

1.很酷的冰河时代的头骨

很酷的冰河时代的头骨(图片提供:Heather Rousseau, Denver Museum of Nature & Science)

很酷的冰河时代的头骨(图片提供:Heather Rousseau, Denver Museum of Nature & Science)去年11月6日,科学家在美国科罗拉多州的斯诺迈斯村附近出土了一个冰河时代的野牛头骨。发掘小组成员、丹佛自然与科学博物馆馆长基尔克-约翰逊在声明中说:“我想,在我的人生岁月里,我从来也没有见过比这块骨头更酷的化石了。”

据该博物馆介绍,野牛头骨是最近在这一地点发现的大量冰河时代的动物化石的一部分,这些动物化石包括美洲乳齿象、哥伦比亚猛犸、老虎蜥蜴和首次在科罗拉多发现的杰斐逊地懒。这些冰河时代的“珍宝”是去年10月建筑工人在实施一项水库扩容工程期间偶然发现的,由于冬季来临,发掘工作暂停,科学家目前正在对迄今为止发现的600件化石中的一部分进行分析,他们认为,这些化石至少有13万年的历史。

2.猛犸幼儿

猛犸幼儿(图片提供:Rick Wicker, Denver Museum of Nature & Science)

猛犸幼儿(图片提供:Rick Wicker, Denver Museum of Nature & Science)这是科学家发掘出的一只年轻的哥伦比亚猛犸化石的一部分。这些在科罗拉多发现的“化石珍宝”是猛犸和乳齿象化石在美国被一起发现的少数几个案例之一,而在科罗拉多,只发现这一起。

虽然这两种古代大象的近亲看上去很像,但它们还是有明显区别的,首先,乳齿象比猛犸小,獠牙更直,以树和灌木为食。猛犸比现代的大象还要大,主要为草为食。这两种大型动物都在约12800年前灭绝了。

发掘小组成员埃利亚斯在声明中说:“像这样的地点非常罕见。发现时间跨度长达100000年的骨头多达数百件,这是一生都不容易遇到的机会。”

3.有待处理的化石

有待处理的化石(图片提供: Rick Wicker, Denver Museum of Nature & Science)

有待处理的化石(图片提供: Rick Wicker, Denver Museum of Nature & Science)这张最新的照片显示在这个冰河时代地点发现的化石摆放在丹佛自然与科学博物馆里。这些化石之所以珍贵是因为是在高海拔地点发现的,在上百万年的时间里,众多的动物、植物和昆虫在那里堆积。

密歇根州立大学乳齿象研究专家丹尼尔-费舍尔表示,在冰河时代的化石记录中,高海拔地点一向很少。他在声明中说:“一直有这样的观点:高海拔的环境可能孕育了不同的社区或有不同的演变故事,可是,由于代表它们的化石发现得极少,所以没人敢肯定这样的观点一定正确。现在,我们终于迎来了看一看这个观点是否正确的机会。”

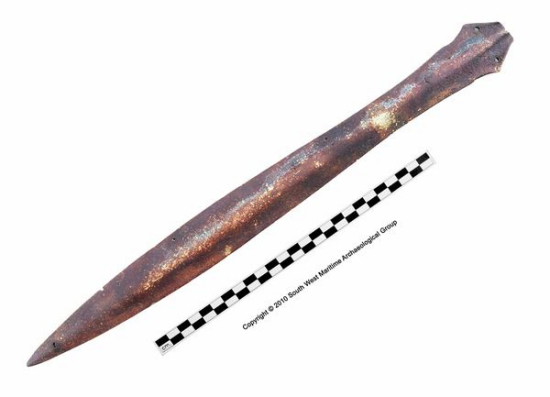

英沉船地点发现3000年前铜器时代宝藏(组图)

新浪环球地理讯 北京时间2月25日消息 据国家地理杂志网站24日报道,这组照片展示的是在英国一艘史前沉船地点发现的铜器时代宝藏,其中包括金镯、古剑、斧头以及数百块铜锭和锡锭。这艘最近在英国沿岸发现的沉船是世界上最为古老的沉船之一。它沉没于大约3000年前。

1. 闪闪发光的金镯

这个金镯的年代可追溯到铜器时代,目前所在的位置就是近3000年前沉船的位置。金镯是公元前900年一批货物的组成部分。这批货物由西南考古学组织的潜水员于2009年5月在英国小镇萨尔科姆比附近发现。

在2月于英国普利茅斯举行的国际沉船大会上,考古学家公布了这一重大发现。据他们透露,在萨尔科姆比附近发现的宝藏包括数百块铜锭和锡锭——用于制造青铜器的原料。这批宝藏的发现揭示了史前英国与欧洲其它地区高度发展的贸易往来。伦敦大英博物馆欧洲铜器时代馆馆长本·罗伯茨表示:“这一发现说明,英国南岸曾经是一个非常繁忙的世界。生活在那里的居民与外部世界的往来非常密切。”

2. 铜器时代铜器

这艘铜器时代沉船的主要货物是数百个铜锭和锡锭,也就是图片中展示的这些。这些原材料用于制造青铜器,它们被打造成小球状,便于进行运输。据研究,萨尔科姆比沉船上的259块铜锭似乎来自于海外,可能是欧洲中部——也就是现在的西班牙——的矿山。研究小组成员、伯恩茅斯大学的戴夫·帕尔哈姆表示,迄今为止打捞的27块锡锭可能出在本土。“史前英国能够制造的东西不多,锡就位列其中。”

3. 古剑——武器贸易的证明?

在英国萨尔科姆比沿岸发现的沉船年代可追溯到公元前900年,沉船地点发现的文物包括一把青铜剑。这把古剑长18英寸(约合45厘米),年代可追溯到公元前950年至公元前850年。研究人员现在尚无法确定这件武器到底是英国造还是进口货。

研究青铜时代的专家罗伯茨表示,在大约公元前1200年,剑取代矛,成为英国的首选武器,在此之前,剑从欧洲大陆流入英国。在英国发现的年代最古老的剑与在德国和法国发现的剑相匹配,说明它们确实来自于进口,但这把青铜剑可能是在当地制造的。

4. 探宝人

在英国萨尔科姆比沿岸水下,一名潜水员正利用金属探测器搜寻沉入大海的宝藏。最近重现天日的铜器时代宝藏是在萨尔科姆比地区发现的。发现地靠近海岸,仅在水下26至33英尺(约合8至10米)。虽然在近3000年时间里这批宝藏一直未被人们发现,但寻宝小组成员帕尔哈姆对此并不感到惊讶。

这位海洋考古学家表示:“它们都是非常小的物体,安静地躺在面积巨大的海床上。除非知道自己要找什么,否则的话,你很难发现它们。”在最近确定的萨尔科姆比沉船地点,潜水员共发现3个金镯。它们发出微弱的光,发现它们并不算太难。但数量巨大的金属锭由于外形类似圆砾石,因此很难在海下岩壑中进行辨认。