自然

重拾端午,告别文化焦虑

5月29日,江苏南通大学生举办端午祭祀活动,身着汉服的大学生将特制的香粽投入濠河中。(CFP供图)

林少华,著名文学翻译家,学者,亦从事文学创作。现为中国海洋大学外国语学院教授。

端午节又到了。时值春夏之交,风和日丽,莺飞草长。同中秋一样,都是一年中的最好时节。自唐宋以来,便是官民重大节日,只是从上个世纪中期才趋于没落,以致一些年轻人只知“五一”而不知端午。说得极端些,直到被邻国“抢注”了,我们才恍然大悟,原来自己还有这么一个宝贝节日。官顺民意,两三年前端午节终于恢复法定节日地位。虽然一度有地方政府和网友为了促进消费而呼吁恢复“五一”长假,所幸国务院高瞻远瞩,重申法令,不予认可。

在所有传统节日里,我尤其偏爱端午节。因为它是传说中唯一同文学、同纪念一位诗人有关的节日。这样的节日在世界范围内也绝不为多。足可见中国人自古以来就对文学、对诗人,特别是对屈原这样忧国忧民正道直行的孤独诗人怀有非同一般的尊崇之情。端午节不仅仅意味吃粽子、划龙舟和插艾蒿,而更是一个文化符号,一个唤起我们文化自觉和文化认同的独特符号。

毫无疑问,经过洋务运动和五四运动,一百年来我们一度亲手斩断了传统文化这个自己的根;同样毫无疑问,一百年后的今天,中国元素正在越来越多地参与世界文明进程。作为证据,我们有了各种标以MADE IN CHINA的大大小小花花绿绿的工业产品。那么文化产品呢?总不好意思说我们有“三八”妇女节、“五一”劳动节以及圣诞节、情人节、愚人节吧?总不能理直气壮地说我们有亚里士多德、柏拉图、康德、笛卡儿、叔本华以及阿里斯托芬、但丁、莎士比亚、歌德、卡夫卡和村上春树吧?只能说端午节和屈原。

问题是,眼下即使把端午节和屈原喊得再响,恐怕也很难引起多少回声。就连美国许多社会学家都在忧虑日本卡通的流行影响美国的下一代,可忧虑我们什么呢?孔夫子?花木兰还是红高粱、大红灯笼?依我看人家什么都不忧虑,因为我们在文化上没有什么可叫人家忧虑的。此乃我们的文化焦虑所在。但作为当务之急,更在于如何完成深刻的文化自觉和文化认同。而其重要载体之一,就是传统节日,就是端午节,就是屈原,就是《离骚》。我们固然需要长假拉动消费,但我们更需要端午节和屈原。这是我们的根,我们的“出生证明”,我们中国人之所以为中国人的DNA,我们的文化血脉。文化上的混血并不可怕,可怕的是自己固有的血被“透析”掉。假如真有那么一天,我们只知道圣诞节而不知道端午节,只晓得风骚而不晓得《离骚》,那么我们算什么呢?所幸,我们还可以重拾端午,重新出发。

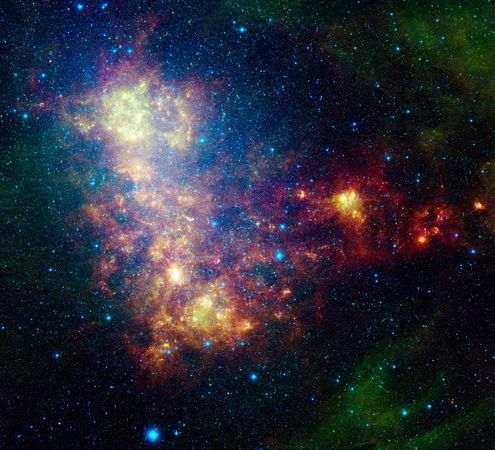

研究称银河系附近或潜藏暗物质星系(图)

最新研究认为银河系附近或许潜藏着一个暗物质星系。这是银河系一部分出现在美国加利福尼亚州拉森火山上空的景象。

最新研究认为银河系附近或许潜藏着一个暗物质星系。这是银河系一部分出现在美国加利福尼亚州拉森火山上空的景象。新浪环球地理讯 北京时间1月19日消息,据美国国家地理网站报道,美国天文学家1月13日宣布,一个望远镜观测不到的完整星系可能潜藏在银河系附近,而且质量估计只有银河系的1%。

这个星系被命名为“X星系”(Galaxy X)。据领导实施这项研究的美国加州大学伯克利分校天文学家苏坎亚·查克拉巴尔蒂(Sukanya Chakrabarti)介绍,“X星系”之所以看不见,或许不是因为其作为矮星系的地位,而是因为它诡秘的位置及其压倒性的暗物质数量。

在宇宙学中,暗物质是指那些不发射任何光及电磁辐射的物质。人们目前只能通过引力产生的效应得知宇宙中有大量暗物质的存在。科学家认为80%的宇宙质量由暗物质构成。查克拉巴尔蒂发明了一套测算系统,类似于160年前用于预测海王星存在的系统,即因其引力在天王星轨道引起的摇摆,导致海王星行踪败露。

根据对银河系边缘气体的引力变化,查克拉巴尔蒂得出了一个结论,在距银河系大约26万光年远的地方,有一个之前从未知道的星系。据查克拉巴尔蒂预测,“X星系”的质量估计只有银河系的1%,但仍旧是银河系中第三大卫星星系。查克拉巴尔蒂指出,如果X星系确实存在,它不可能完全由暗物质构成,还应该有少量的暗淡恒星。

她说:“这些恒星或许提供了足够多的光,令天文学家可以看到,如今,他们知道从哪里展开观测。”查克拉巴尔蒂还称,X星系迄今之所以没有被发现,是因为它与银河系圆盘处于同一个平面。银河系和X星系之间的气体和尘埃云令望远镜观测的难度进一步加大。

查克拉巴尔蒂表示,如果X星系的存在得到确认,这将在证实我们对宇宙形成于大爆炸后原始物质和能量的理解方面至关重要。她说,当前理论正确预测了遥远星系的分布,同时还预测银河系周围存在数百个矮星系,但迄今仅仅发现了数十个。查克拉巴尔蒂说:“这个卫星缺失的问题代表了宇宙学的基本问题。”

据查克拉巴尔蒂介绍,X星系或许不久会令科学家发现诸如“Y星系”和“Z星系”这样的神秘星系。她说:“这基本上是让暗物质星系‘现形’的新办法”,这项技术应该可以探测到质量仅相当于银河系千分之一的黑暗矮星系。

总部设在美国得克萨斯州的私营公司“科学尤里卡”(Eureka Scientific)天文学家戴维·普雷(David Pooley)说,最新发现将对旨在绘制宇宙边缘暗物质分布图的科学项目做出重大贡献。科学尤里卡公司旨在帮助科学家获取科研经费。普雷没有参与查克拉巴尔蒂团队的研究。他说:“所有此类暗物质研究确实开始绘制暗物质分布图。我们获取的任何信息都极为重要。”

查克拉巴尔蒂指出,如果天文学家清楚从哪儿去寻找X星系,按理说他们就可以找到,尤其是他们利用可穿透尘埃云的红外光仪器寻找的话。她说:“举例说,你正在浓雾中找寻一辆前灯非常昏暗的汽车,要是知道这辆车的大体位置,找到的几率无疑会更大。”查克拉巴尔蒂希望在未来几个月内亲自从事这项工作,将寻求通过大口径红外望远镜以赢得时间。

查克拉巴尔蒂说,即便X星系没有得到证实,她的研究仍将让科学家对可疑物体有新的认识。果真如此,这将意味着有其他奇特的物体令天文学家的计算出现了偏差——或许是银河系周围暗物质光环的分布不同于天文学家之前的预料。查克拉巴尔蒂说:“我们仍在坚持了解非常基本的东西。”最新研究结果将刊登在最新一期的《天体物理学杂志》上。(孝文)

壮观螺旋星系:吞噬邻近矮星系不断壮大(组图)

新浪环球地理讯 北京时间9月14日消息,据美国国家地理杂志网站报道,在最新进行的一次观测中,天文学家发现了螺旋星系通过吞噬矮星系不断成长壮大的新证据。科学家表示矮星系是宇宙中形成的第一批系统,它们随后合并形成更大的系统。我们当前在银河系等螺旋星系周围观测到的矮星系是这一过程的幸存者。

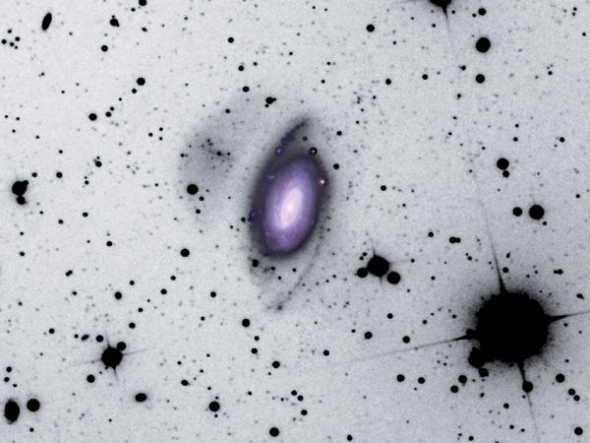

1.积满尘埃的向日葵星系

照片于2005年拍摄,最近对外公布,呈现了螺旋星系M63。M63也被称之为“向日葵星系”,周围的尘埃和气体形成一个可怕的晕轮。在对螺旋星系进行观测时,美国新墨西哥州的一架远程遥控私人望远镜拍摄下这幅照片。天文学家从照片中发现了星系吞食过程的残留物,通过对这些残留物进行研究,他们可以发现螺旋星系的更多秘密。

体积较大的螺旋星系含有数千亿颗恒星,天文学家认为,大型螺旋星系通过“吞噬”附近的矮星系(只含有几十亿颗恒星)不断生长壮大。矮星系是体积较小的卫星星系,它们被拖向饥饿的螺旋星系并在巨大的引力作用下被撕成碎片。在随后的几十亿年时间内,矮星系降级为束状和卷须状结构,被称之为“潮汐流”。再经过几十亿年时间,这些微弱的恒星流将被螺旋星系吞噬。

自1997年以来,天文学家便在我们的银河系和邻近星系周围,发现潮汐流以及其他与星系内狂暴的吞食事件有关的结构。此次最新观测由马克斯·普朗克天文学研究所的大卫·马特奈兹-德尔加多领导,第一次证明更为遥远的星系周围同样存在这些结构,进而有力地支持了“以大吃小”这一星系进化理论。马特奈兹-德尔加多在一封电子邮件中表示:“这一过程对椭圆星系来说同样非常重要。我们只研究本地宇宙内位于银河系附近并且质量与之接近的螺旋星系,因此可以了解银河系的形成。”

2.向日葵星系的隐藏花瓣

第一幅照片的负片,位于照片中部的是这个向日葵星系的主体。这幅负片揭示了螺旋星系M63周围微弱的潮汐流结构。M63距地球3000万光年,宽度达到6万光年。尽管距离极为遥远,但只需借助普通的业余望远镜,我们便很容易在北斗七星附近的北部天空发现这个星系的身影。实际上,此次观测过程中拍摄的照片均出自私人望远镜之手,这些望远镜位于美国新墨西哥州、加利福尼亚州以及澳大利亚,装有可在市面上买到的照相机。

3.肮脏的食客

在此次新观测过程中拍摄的一幅照片的负片,黑色的臂状结构和微弱的恒星云环绕NGC 7531螺旋星系。研究小组表示,观测结果显示质量只有螺旋星系1%至5%的大型潮汐流在这种星系周围较为常见。本地宇宙的星系群存在几个潮汐流,其中包括大角星流,这些潮汐流应该是一颗被银河系吞噬的矮星系的残余。但星系通过吞噬生长并不是潮汐流的唯一来源。麦哲伦流是连接恒星与大小麦哲伦星云的一座桥梁,据信由银河系的两个卫星星系险些发生碰撞形成。

猎户座星云发现横跨0.2光年气体空洞(图)

新浪环球地理讯 北京时间5月14日消息 据美国国家地理网站报道,一台旨在寻找新生恒星的欧洲天文望远镜日前却收获了一个意外惊喜,在太空发现了一个神秘空洞。

空洞位于猎户星座的NGC 1999星云中。NGC 1999星云是反射星云,被附近一颗恒星的光所照亮。“哈勃”太空望远镜1999年12月第一次捕捉到NGC 1999星云的照片。天文学家原本认为,这个星云中的一个黑点是一团温度更低的气体和尘埃,由于密度太大,阻滞了路过的可见光。

但是,欧洲航天局“赫歇尔”太空望远镜拍摄的最新照片却显示,那个气体尘埃团其实是个空洞。这是因为“赫歇尔”望远镜能以红外光拍摄照片,或许使得望远镜穿透稠密的尘埃物质,看到了里面的物体。不过,即便是先进的“赫歇尔”望远镜,那团物质看上去也是一片漆黑。

天文学家认为,空洞跨度为0.2光年,源于附近“恒星胚胎”V380 Ori的不规则诞生过程。这颗原恒星的质量已经是太阳质量的3.5倍。研究小组认为,原恒星从南北两极喷射超高速的柱状气体,驱散其形成中产生的“边角料”,表明它正接近于成熟。

领导实施这项研究的美国俄亥俄州托莱多大学天文学家汤姆-梅格西(Tom Megeath)说:“我们认为,那颗恒星正在以每秒钟数百公里的速度喷射双极喷流,与周围气云中的巨大空洞产生碰撞。这些气体块基本上是被向前方喷射,消除所有的气体和尘埃。”据梅格西介绍,发现空洞的“赫歇尔”望远镜以19世纪著名天文学家威廉-赫歇尔的名字命名。

在其对夜空中的长期观测中,赫歇尔记录下多个黑斑,他原本以为那是空洞,但结果却是黑云。梅格西说:“从那时起,无论人们什么时候看到太空中像黑色空洞一样的物体,他们总以为那是云。近一个半世纪以后,‘赫歇尔’太空望远镜对所有人都认为是云的结构进行了观测,却发现它其实是一个空洞,这真是太具讽刺意味了。”(孝文)

科学家公布神秘盘状天体遮住恒星形成日食图片

新浪环球地理讯 北京时间4月9日消息,据美国国家地理网站报道,美国“国家地理新闻”网站公布了一组图片,展示了一个神秘盘状天体遮住御夫座ε星并使其形成“日食”的过程。对御夫座ε星“日食”进行研究有助于天文学家揭开这个神秘天体的真实身份。

1.艺术概念图

距离地球2000光年的恒星——御夫座ε星在一个黑色尘盘遮蔽下形成“日食”。

自19世纪20年代以来,天文学家便发现御夫座ε星每27年便会在一个神秘“伴侣”影响下发生“日食”,“日食”持续时间长达18个月。2010年1月1日,这颗黄色特大恒星处于“日全食”状态。

让御夫座ε星发生“日食”的天体种类一直是一个不解之谜。科学家对此提出各种各样的理论,有人认为是一个黑洞,也有人认为是一个多尘星云。最近进行的研究显示,这个看不见的天体可能是一颗被巨大尘盘环绕的恒星,两颗恒星彼此绕对方运行,形成所谓的“双星系统”。

有关御夫座ε星的新图片刊登在4月8日出版的《自然》杂志上。这些图片似乎能够证实双星系统理论。研究论文联合执笔人、美国丹佛大学天文学家罗伯特·斯特赛尔表示:“图片显示这个盘呈雪茄状,长度和薄度均超过绝大多数画家想象中的模样。”

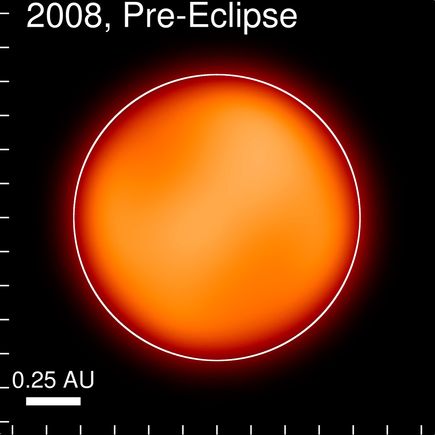

2.发生“日食”前的御夫座ε星

借助于加利福尼亚州威尔逊山上的望远镜阵列CHARA(高解析度天文中心的英文缩写),天文学家得到了这幅图片。图片展示了2008年的御夫座ε星,此时的这颗恒星处于“全亮”状态。根据此前的预计,御夫座ε星的质量是太阳的15倍。但CHARA获取的最新数据显示这颗恒星的体积远远低于此前的预计,更有可能只是太阳的3.5倍。与使其发生“日食”的神秘盘相比,它的体积可能只有这个盘的40%左右。

斯特赛尔指出,其他观测数据显示御夫座ε星的寿命达到1亿年,现在可能已经走到生命的尽头,所拥有的氢和氦将燃烧殆尽。此外,这颗恒星的一些质量可能以气体的形式消失,伴星的盘则获得这些质量。但御夫座ε星仍拥有足够质量,最终可能以爆炸的方式结束生命,形成一颗超新星。

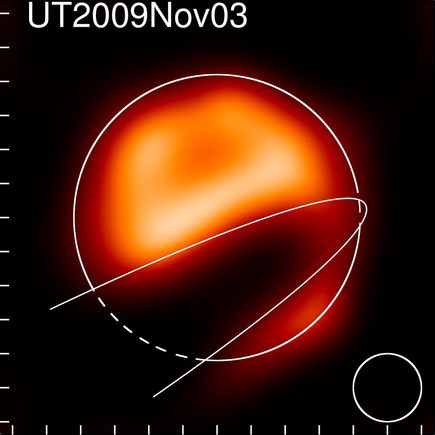

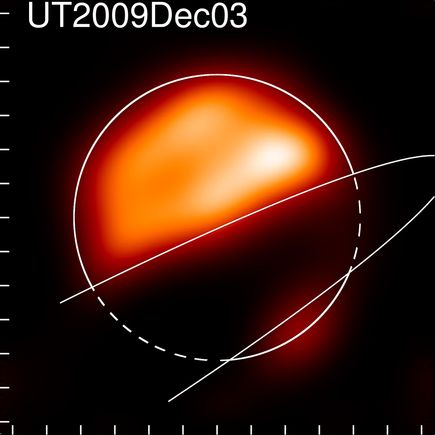

3.开始形成“日食”

这幅2009年11月绘制的增强图像显示,神秘天体开始遮住御夫座ε星。美国维拉诺瓦大学天文学家爱德华·古纳恩在同样刊登于8日《自然》杂志上的评论中指出:“早期研究就已清楚地表明御夫座ε星是一颗非凡的双子星。它的轨道周期以及极长的‘日食’时间说明存在一个体积巨大并导致其发生‘日食’的伴侣。这个伴侣的体积是太阳的1000倍。”研究论文联合执笔人斯特赛尔指出,这个碎片盘的实际质量低于地球,内部恒星的质量可能是太阳的6倍左右。

4.形成“半日食”

这幅2009年12月绘制的增强图像显示,黑盘已经遮住了御夫座ε星近50%的区域。直到现在,御夫座ε星伴侣的身份仍旧是一个不解之谜。在众多波长情况下,天文学家无法观察到这个质量巨大的天体。遮住御夫座ε星使其发生“日食”为研究这个神秘天体提供了一个最佳时机。

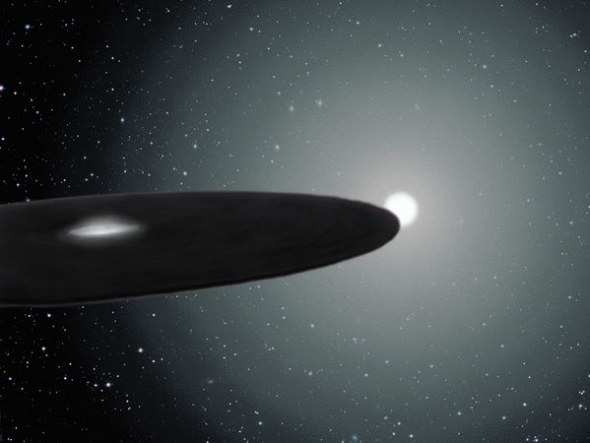

5.画家的想象图,神秘天体状如飞盘。

在画家创作的这幅想象图中,导致御夫座ε星发生“日食”的神秘黑盘状如一个薄薄的飞盘。一项新的专业-业余人员合作计划——Citizen Sky将帮助天文学家在当前的“日食”发生过程中进一步了解御夫座ε星系统。通过斯特赛尔的Twitter博客,天文爱好者可以了解有关御夫座ε星的最新消息。

斯特赛尔说:“当前的御夫座ε星仍十分明亮,绝大多数人都能对此进行观察,即使在不借助望远镜的情况下也是如此。今天晚上,如果观察条件较为理想,你们可以到外面欣赏这颗恒星正在上演的‘日食’。”对此感兴趣的天文爱好者应首先寻找位于西部天空的猎户星座,而后将目光转向这个星座上方。御夫座ε星就位于五车二右侧,后者处在御夫座的最顶端。(秋凌)

天文学家发现第一颗可供细致研究系外类木行星

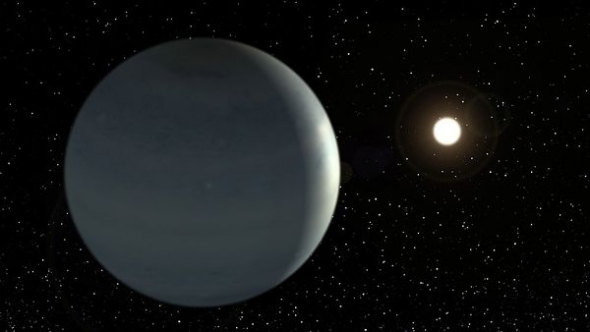

新浪环球地理讯 北京时间3月18日消息,据美国国家地理网站日报道,最新研究称,新发现的气态巨行星是太阳系外第一颗可供天文学家细致研究的类木行星。

这颗编号为Corot-9b的系外行星处于巨蛇座内,距离地球大约1500光年,以接近于圆形的轨道绕其母恒星运转,且每隔95天从其母恒星前面经过一次,每次“穿越”持续大约8个小时。当Corot-9b处于母恒星和地球中间的时候,其恒星发出的光会部分穿过这颗系外恒星的大气,落到地球上。通过研究这种渗透过来的星光,天文学家或许能够确定构成Corot-9b大气的分子。

参与实施这项研究的法国马赛天体物理学实验室的天文学家克莱尔-蒙托(Claire Moutou)表示,如果真能做到这一点,Corot-9b或许就是搜寻系外行星的“罗塞塔石碑”。罗塞塔石碑是一块制作于公元前196年的大理石石碑,考古学家利用这块石碑,破译了失传千余年的古埃及象形文字,成为研究古埃及历史的重要里程碑。

蒙托说:“我们希望,当我们可以对这颗行星展开研究的时候,能从它身上发现接近于其他巨大的气态系外行星的特征。”这是因为Corot-9b的物理特性被认为代表了银河系中许多巨大的气态系外行星。所以,细致研究Corot-9b系外行星,或能揭开那些不穿越其母恒星,使得天文学家不可能找到的系外行星的神秘面纱。

以前,天文学家曾利用确定渗透到地球的星光这种技术,对其他气态系外行星的大气构成进行过研究,并且取得了很大的成功。但是,这些行星的轨道比Corot-9b更靠近其恒星,表面温度更高,因此,这些“热木星”被认为并不能很好地代表低温和中温的气态巨行星——天文学家认为系外行星主要由此类巨行星构成。

相比之下,Corot-9b与其恒星之间的距离是“热木星”与其恒星之间距离的10倍左右,表面温度据估计在零下4华氏度至零上320华氏度(零下20摄氏度至零上160摄氏度)之间。虽然迄今没人能对Corot-9b进行近距离观测,但蒙托认为它与太阳系中气态巨行星非常相似。

她解释说,例如,Corot-9b可能像拥有多颗卫星的木星一样,是颗多云的气态行星,还具有像土星一样的光环。本周出版的最新一期《自然》杂志将对这项研究做详细介绍。(孝文)

一周太空图片精选:麦哲伦云释放巨型喷流(图)

新浪环球地理讯 北京时间1月8日消息,美国国家地理网站公布了近一周来的精彩太空照片。这些照片集中展现了美宇航局“斯皮策”太空望远镜及其他太空观测设备捕捉到的壮美日全食和奇幻麦哲伦流等奇异太空景象。

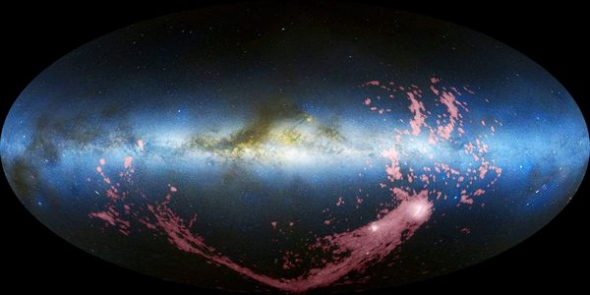

1.麦哲伦星云释放巨型喷流

在这张来自罗伯特-拜尔德绿岸射电望远镜的照片中,两个麦哲伦星云(图像右下角白点)释放出大量的氢气(红色),这些氢气在银河系下方(蓝白相 间部分)形成一道弧线。最新照片显示,所谓的麦哲伦流(Magellanic Stream)比之前天文学家估计长了40%左右,表明这种现象可能源于25亿年前。美国弗吉尼亚大学天文学家戴维-尼德威尔(David Nidever)在一份声明中称,那个时候,两个麦哲伦星云“可能已经相互靠近,拉开了恒星大规模形成浪潮的序幕。”据他介绍,这些活动可能引发了恒星风 和大爆炸,使得第一批麦哲伦流向银河系方向进发。

2.璀璨小麦哲伦星云

小麦哲伦星云的最新照片以前所未有的细节展现了地球在银河系的邻居。这张照片是由美宇航局“斯皮策”太空望远镜的红外光仪器拍摄的,有助于天文学家更好地理解尘埃在银河系的生命周期。通过了解尘埃的来源,形成行星等天体的过程,以及如何散布于天体之间的空间,天文学家可以对星系的形成有新的了解。小麦哲伦星云是一个靠近银河系的矮星系,类似于最早出现在宇宙中的一些小星系。

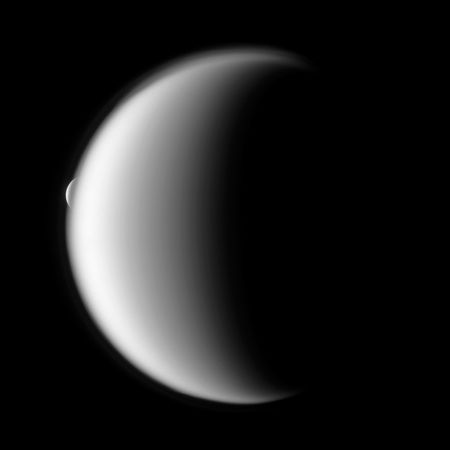

3.土星卫星交融

在这张美宇航局最新公布的照片中,土卫五在土星最大的卫星土卫六边缘偷偷出现。照片是由美宇航局“卡西尼”号飞船拍摄的。土卫五虽是土星第二大卫星,但大小还不到土卫六的三分之一。天文学家通过观测两颗卫星亲密接触时出现的引力变化,可以更准确计算出它们的轨道。

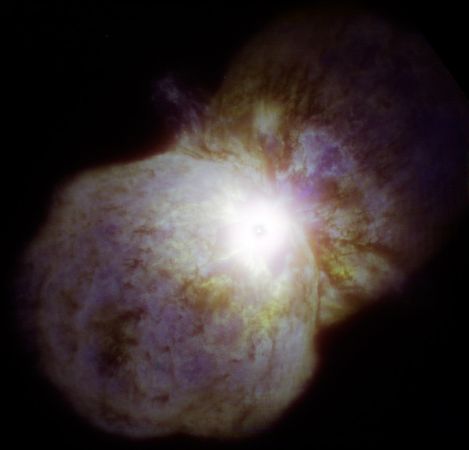

4.迷人侏儒星云

天文学家对恒星的“尸检”结果展现了侏儒星云前所未见的一部分。侏儒星云是由气体和尘埃构成的围绕濒死恒星船底座海山二星(Eta Carinae)的叶片状星云。这张最新公布的红外照片是由安设在智利的双子南座望远镜拍摄的,显示了侏儒星云“皮肤”下面暗淡的蓝光——这也是研究人员取名“小侏儒”的内部结构的证据。天文学家以前从未见过这一结构,所以给予这次发现以高度评价。一位天文学家称这不啻于在谋杀案受害者尸体上找到“第三个肺、额外的肝或其他更为奇异的东西”。

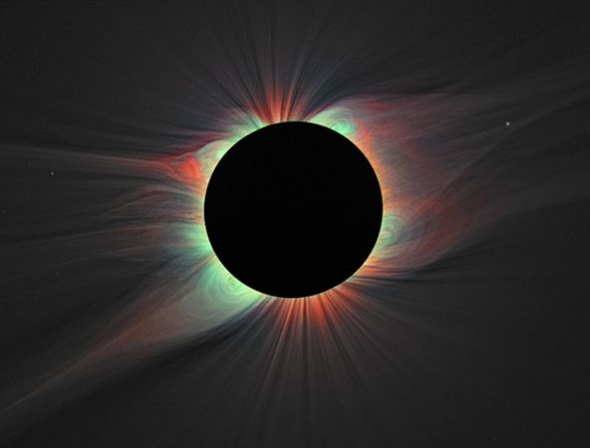

5.壮美日全食

在这张照片中,不断翻滚的红色和绿色代表来自太阳高层大气的多电荷铁离子。照片是美宇航局戈达德太空飞行中心的天文学家在2008年日全食期间拍摄的。2006年、2008年和2009年的地面观测日食照片将提供来自日冕铁离子喷射物的第一批照片。这些照片显示,铁离子喷射物向外延伸至相当于太阳直径1.5倍的距离。日食期间拍摄的照片有助于天文学家全面了解日冕。日冕会影响可能具有破坏性的太空天气。(孝文)

一周太空图片精选:火星沙丘如锯齿状南极冰山

新浪环球地理讯 北京时间12月31日消息,美国国家地理网站公布了近一周来的精彩太空照片。这些照片集中展现了美国卫星或太空望远镜最新捕捉的火星奇幻沙丘和太阳盘面狂躁活动等壮观的天文景象。

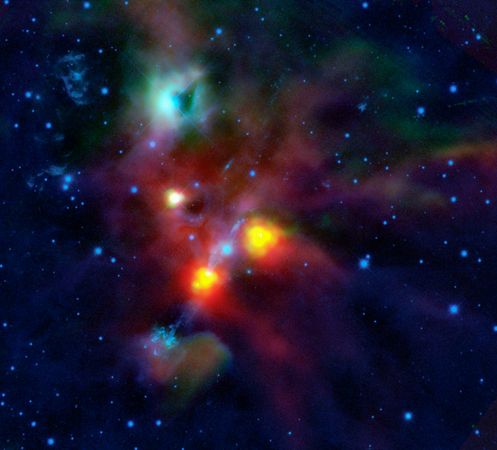

1.红外天文学的“进化”

这是蛇夫座(Rho Ophiuchi)恒星形成区的四张照片,集中展现了过去25年红外天文学的“进化”。四张图以时间为顺序排列,每一张都是由过去或当前美国参与管理的红外天文台拍摄的:红外线天文卫星(IRAS)、红外线太空天文台(ISO)、2微米全天巡天(2MASS)望远镜、“斯皮策”太空望远镜。红外光是肉眼所看不见的,所以,红外处理与分析中心对四张照片进行了假色处理,帮助天文学家进一步理解恒星在蛇夫座的形成过程。不同颜色代表不同的尘埃温度和构成,以及形成于稠密分子云中的数百颗恒星的不同年龄。

2.火星沙丘

这张最新公布的假色照片看上去就像是一排排锯齿状南极冰山,但实际上描述了火星子午线台地(Terra Meridiani)覆盖亮色基岩的黑沙。火星勘测轨道飞行器于2006年11月拍到这张照片,当时,火星探测器“机遇”号对子午线台地进行了勘测。黑色山脊的整齐间距表明,沙子被吹到了亮色基岩上,形成了波纹状沙丘。“机遇”号发回的数据显示,与地球上由石英构成的大部分沙子不同,火星黑沙主要由火山玄武岩构成。

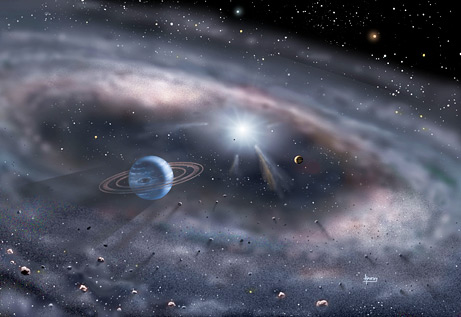

3.行星的形成

在这张艺术想象图中,行星正形成于一颗年轻恒星布满尘埃的盘面中。上述一幕就发生在像MWC 419这样的恒星周围。MWC 419是颗蓝色恒星,距离地球大约2100光年,天文学家日前通过安设在夏威夷的凯克天文台发现了这颗恒星的踪影。利用可阅读近红外光信号的仪器,这个天文学家小组可以测量MWC 419恒星周围5000万英里(约合8046万公里,大概相当于日地距离的一半)内尘埃圆盘的温度。尘埃圆盘的温度差异可能与其化学构成和其他特性有关,这或许会对行星在恒星周围的形成造成影响。

4.斐济巴河三角洲

在这张由美宇航局“地球观测者1号”卫星12月18日拍摄的真色照片中,南太平洋岛国斐济最大岛屿维提岛附近巴河三角洲(右下角)周围到处是深绿色的红树林。红树林可以帮助保护其附近覆盖广但却脆弱的珊瑚礁(淡蓝色)。红树林扎根于浅浅的海底,经常给予小鱼以无微不至的保护,直至它们能依靠珊瑚礁生活。树根还会捕获河流沉积物和农业径流。河流沉积物会与珊瑚礁争抢生存所需的阳光,而农业径流则会助长有害藻类的生长。作为回报,珊瑚礁会令剧烈冲击海岸的波浪速度减缓下来,从而保护红树林树根免遭巨大涡流的侵袭。

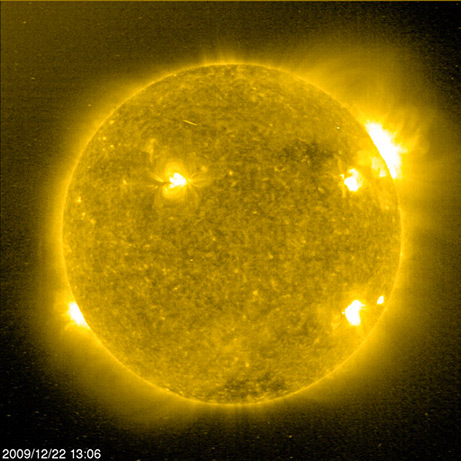

5.狂躁太阳盘面

在这张太阳与日光层天文台(SOHO)于12月22日拍摄的紫外照片上,五个区域的磁场活动使太阳盘面闪耀着亮色斑点。在以可见光看太阳时,其中两个区域类似于“黑色”的太阳黑子。这是太阳与日光层天文台在2009年首次捕捉到太阳上几乎同时发生的剧烈活动。科学家表示,这或许预示着太阳罕见的漫长安静期的结束。(孝文)

写实主义小说与中国现代性:定律与真理之冲突

孙晶,复旦大学出版社常务副总编,文学博士。

推荐图书:《写实主义小说的虚构》

王德威认为:“中国现代小说流派纷呈,但以内容的繁复和影响的深远而言,首推写实主义。”正如他所说,小说本为虚构,原本是不必当真的文字书写。但在近现代中国这一段历史上,却因了写实主义的缘故,小说竟成为各方机构争取发言权力的所在。而由此产生的小说文本内外的各种互动,便为一个世纪的文学史铺陈出一则又一则的故事。

正基于这样的理念,《写实主义小说的虚构》一书对三十年代——“写实”主义小说全盛时期——的三位作家茅盾、老舍、沈从文作了研究。这三位中国现代文学的巨匠文学背景极为不同,从事创作的动机也各有因缘。茅盾早年介绍西方写实主义和自然主义进入中国,同时投身小说月刊的编辑事业和左翼运动;老舍出身北京满族,英国任教期间接触狄更斯等人作品,开始走上创作之路;沈从文则来自湘西苗乡,早年从军,后因新文学的感召来到北京,进入文坛。背景如此不同的三位作者之所以被选为统一的研究对象,其根本就在于其笔法风格都可归于写实主义的大旗之下。

不过,正如书中所揭示的,这三位作家虽然都承袭了十九世纪欧洲写实叙事的基本文法,但其不同仍旧显而易见。不仅在题材和风格的差异,更在于他们对“写实”和“小说”的意义与功能各有独到的解释。王德威以为,这三位作家示范了中国现代写实主义书写的三个面向,茅盾的作品凸现历史、政治、叙事虚构三者间错综复杂的关系,而茅盾本人充满矛盾的经历尤其为他的创作添加出虚入实的意义。老舍的作品则引领我们思考写实主义的表演性(performativity)和动人感(affectivity)。从涕泪交零到嬉笑怒骂,现实的“效果”显然不是“文学反映人生”这样的口号所能体现于万一,而有赖作者对读者情绪和意向的调动。沈从文的作品不但建构“原乡”的空间,也同时颠覆这一空间。他更藉此叩问写实主义叙事的另一底线:在穷尽客体物象后,写实叙事是否仍有安顿主体想象——尤其是抒情主体想象——的余地?

王德威认为“如果中国写实主义经过一个世纪以后仍然生机蓬勃,那是因为作家们早在世纪的另一端就曾以不同的眼光、信念和技巧,试图为中国的现实主义作出多彩多姿的造像”。与此同时,这一文学研究的背后,体现出的是王德威教授对于现代性的深刻理解。

但早在写实主义发轫之初,鲁迅及其同辈对写实主义叙事典范就成了一个吊诡:写实主义一方面质疑事物必当如此的定律(the real),一方面却又对内在真理(the Real)的存在,信之不疑。而这一矛盾始终贯穿于中国现代写实主义小说的创作中,本书的主要关怀也在于这三位作家如何面对这个矛盾。

英国绘制最完整宇宙3D图 广度达到3.8亿光年(图)

3D版宇宙图像

据英国《每日邮报》报道,英国天文学家最近公布了迄今为止最完整的3D版宇宙图像。

据报道,这份英国普兹茅斯大学的MASS红移巡天图(2MRS)广度达到3.8亿光年,历时10年多测绘而成。这份星系图比之前绘制的图像更接近银道面。

同时这份图详细地绘制了早前发现隐藏在银河后的空间,能够更好地使天文学家了解这些空间运动对宇宙其他领域的影响。

普兹茅斯大学的凯伦?马斯特斯(Karen Masters)在美国天文学会第218次会议的新闻发布会上展示了这个3D图像,并称:“这个红移巡天图很好地展示了宇宙的图像,尤其是近银道面的图像。”

本月初,科学家们也展示了相似的3D宇宙图像,并被认为是迄今为止最复杂的宇宙图像。