自然

杭州西湖申遗成功 香格里拉酒店面临拆除或降层

记者27日从杭州市举办的西湖列入世界文化遗产名录新闻发布会上了解到,针对申遗中饱受争议的西湖边香格里拉饭店东楼建筑,杭州市相关部门将在香格里拉饭店合同期满后予以拆除或者降层,以保护西湖作为世界文化景观遗产的整体环境。

在提交世界遗产委员会第35次大会的《世界遗产大会关于西湖的决议草案及OUV声明》中,提出要求地方政府承诺适时降低香格里拉饭店高度或拆除该饭店。

西湖边的香格里拉饭店自早年建成时起就备受批评,被认为高度过高,对西湖景观造成了破坏。杭州市委副秘书长、西湖申遗工作领导小组办公室主任王水法说:“我们已经对国际社会作出承诺,在西湖边香格里拉饭店2035年对外租期结束的时候,对该建筑进行拆除或者降层,但需要在保护管理规划阶段获得进一步的落实。”

据王水法介绍,之所以在申遗过程中保留了香格里拉东楼建筑,是因为申遗专家认为尽管东楼建筑非常突兀,与西湖整体环境不协调,但并没有严重到要立即拆除的程度。

香港嘉里集团旗下的“嘉里建设”高价拍得西湖边原浙大湖滨校区地块,2007年推出规划,要建设“杭州嘉里中心”建筑群,由于规划高度最初达到了85米,引起社会强烈反响,后在各方压力下表示降低规划高度,具体建设计划至今尚不明确。王水法在今天的新闻发布会上针对此项目表示:“西湖边这样的建设项目肯定会限高,但究竟多高才合适,要由专家说了算,不是政府说了算。”

据悉,西湖申遗成功后,杭州市承诺的“六个不”中提出,杭州将严格按照《风景名胜区条例》等相关法律法规及《杭州西湖风景名胜区总体规划》的要求,严格保护好土地资源,绝对不搞经营性出让,坚决制止房地产开发项目,禁止设立与风景名胜资源保护无关的其他建筑物,绝不允许任何单位和个人侵占西湖的公共资源。(记者方益波、商意盈)

"麒麟壁"上非麒麟 开元寺"猫贪"是为慑贪官(图)

在泉州开元寺西塔旁有一块石壁,上面的怪兽咬着铜钱、身披鳞甲、脚踏浮云,铜铃大的眼睛还死死盯着顶上钱币状的太阳。过往民众一直唤这块石壁作“麒麟壁”。昨天,海都网闽南微博粉丝“淡然的无尾熊”觉得很奇怪,这怪兽怎么长得跟印象中的麒麟不一样呢?

原来,这头怪兽确实不是麒麟,它叫“[猫] [贪]”(音同“贪”)。传说,“[猫] [贪]”的胃口非常之大,它不仅吃光了山上的花草树木、奇珍异兽,还跑到人间来抢夺金银财宝。有一天,它看到从东海面冉冉升起的太阳,贪念一起,冲过去一口吞下了太阳,最后跌进海里淹死了。

泉州市文物保护研究中心的陈先生介绍,这块石壁建于乾隆年间,原本坐落在城北大城隍庙前,“文革”期间因附近的模范巷要兴建学校,才被移到开元寺里进行保护的。

微博网友“90后老驴”说,据称,这是古时民间艺人为警告贪官污吏而特意建造的,那时的知府走马上任前必到城隍庙顶礼膜拜。

世遗名录增四处奇观 小笠原群岛犹如进化实验室

联合国《世界遗产名录》进一步扩大,新增4处自然遗产,其中包括肯尼亚湖泊系统、日本小笠原群岛、澳大利亚宁格鲁海岸和约旦瓦迪拉姆保护区。此外,洪都拉斯雷奥普拉塔诺生物圈保护区重回《世界濒危遗产名录》,印度马纳斯野生生物保护区则甩掉“濒危世界遗产”的帽子。

1.肯尼亚湖泊系统

肯尼亚湖泊系统(图片来源:Roy Toft, National Geographic)

一幅未标注日期的照片,呈现了肯尼亚大裂谷的湖泊,一群火烈鸟站在浅浅的湖水中。肯尼亚湖泊系统是联合国《世界遗产名录》新增的4处自然遗产之一。这里拥有丰富的鸟类,生活着13种濒危物种和火烈鸟、大白鹈等我们熟悉的鸟类。非洲的很多标志性动物,例如黑犀牛、长颈鹿、狮子和猎豹,也在这里繁衍生息。

国际自然保护联盟世界遗产项目负责人蒂姆-班德曼在一份声明中表示:“肯尼亚的湖泊系统是一个令人惊奇而壮观的所在,那里生活着很多鸟类,是地球上最重要的自然遗产之一。”随着2011年6月的扩充,《世界遗产名录》收录的自然、文化以及自然和文化混合遗产共936处。联合国表示,这些著名的旅游目的地需要我们进行特别保护,它们是属于全人类的,不管它们位于哪一个国家。

2.日本小笠原群岛

日本小笠原群岛(图片来源:Takahiro Okano, MOE/UNESCO)

一幅航拍照,展现了日本小笠原群岛周围的海域和天空。小笠原群岛此前被称之为“博宁群岛”,现在是《世界遗产名录》新增的自然遗产之一。这个群岛生活着近200种濒危鸟类以及至少一种极度濒危蝙蝠——博宁狐蝠。

小笠原群岛处在一个进化十字路口上,生活着400多种本地植物种群。除了这个十字路口外,东南亚和西北亚的一些物种以及其他一些物种在世界上的其他任何地区都无法见到。国际自然保护联盟世界遗产亚洲办项目协调官员彼得-沙迪表示:“小笠原群岛地处偏远地区,允许动植物在不受打扰的情况下进化,是一个活进化实验室。”

3.澳大利亚宁格鲁海岸

澳大利亚宁格鲁海岸(图片来源:Tourism WA via UNESCO)

澳大利亚宁格鲁海岸山脉角国家公园的查尔斯小刀峡谷。澳大利亚偏远的西岸地区拥有一系列海洋和沿岸栖息地,素以地下自然奇观而著称。所谓的自然奇观是指一个地下洞穴和溪流网络,拥有独特的生态系统。宁格鲁海岸地区生活着大量鲸鲨和海龟,当地的大珊瑚礁也是世界上距离海岸最近的之一。国际自然保护联盟的班德曼表示:“这个海岸向人们讲述着一个非凡的故事,故事的主角是生物学上的孤立性、气候变化、大陆移动和环境保护。”

4.约旦瓦迪拉姆保护区

约旦瓦迪拉姆保护区,铁轨在茫茫荒野上穿行延伸。这片沙漠拥有一系列高耸的岩层、悬崖、拱形结构和峡谷。这里是行踪不定的阿拉伯羚羊和贝都因人(阿拉伯游牧民)的家园,贝都因人长久以来一直与当地的自然奇迹和平共处,这也就解释了拉姆保护区为何被列入世界自然和文化混合遗产。这里的岩画、碑铭和考古遗址拥有大约1.2万历史。

5.欧洲山毛榉原始森林

欧洲山毛榉原始森林(图片来源:Thomas Stephan, UNESCO)

德国的山毛榉原始森林是一个仍在进化的林地生态系统,自冰河时代结束以来就成为北半球开拓的殖民地的一部分。5个新增的德国森林——包括照片中这个位于凯勒瓦尔德-埃德湖国家公园的森林——最近加入斯洛伐克和乌克兰世界遗产海滩森林之列,喀尔巴阡山脉原始山毛榉林和德国古山毛榉林世界遗产进一步扩大。

6.洪都拉斯雷奥普拉塔诺生物圈保护区

洪都拉斯雷奥普拉塔诺生物圈保护区(图片来源:Hemis/Alamy)

照片在洪都拉斯雷奥普拉塔诺生物圈保护区拍摄,安静的景象遮掩了实际发生的巨大变化。这里是中美洲仅存的热带雨林之一。由于森林砍伐、修建公路、偷猎以及其他人类活动,这个保护区重回《世界濒危遗产名录》。2007年,它曾经甩掉这个帽子。联合国表示,设立濒危名单部分原因在于鼓励人们采取措施,改变现状。

雷奥普拉塔诺生物圈保护区囊括了普拉塔诺河流域以及其他河流,草木和流水从山坡上奔流而下,奔向加勒比海的红树林、泻湖、沿海草地和海滩。这个保护区座落于白色之城布兰卡的玛雅遗址附近,目前仍生活着大约2000名土著居民。

7.苏门答腊热带雨林的猩猩

苏门答腊热带雨林的猩猩(图片来源:Michael Nichols, National Geographic)

印度尼西亚苏门答腊岛的猩猩,正在山地森林中荡秋千。这片森林是保护这种濒危物种的最后同时也是最好的一个机会。苏门答腊热带雨林面积620万英里(约合250万公顷),拥有3座国家公园,面对着大面积的森林采伐,这里越发成为一个与世隔绝的避难所。森林砍伐导致这一地区被列为《世界濒危遗产名录》。

国际自然保护联盟的班德曼在一份声明中表示:“这一做法旨在动员国际社会伸出帮助之手,保护地球上这个面临严重威胁的非凡之地。国际社会的努力是确保地球上的著名自然遗产拥有美好未来,确保人类和动植物继续享受它们提供的服务的关键。”苏门答腊热带雨林生活着1万多种植物,大约600种鸟类和200种哺乳动物,包括苏门答腊虎、犀牛和大象。

8.印度马纳斯野生生物保护区的水牛

印度马纳斯野生生物保护区的水牛(图片来源:Dhritiman Mukherjee, Age Photostock/Photolibrary)

印度马纳斯野生生物保护区的居民——例如照片中的水牛——成为成功的世界遗产保护工作的写照。环境的改善帮助这个保护区甩掉“濒危世界遗产”的帽子。1992年,种族冲突降临到这个地处阿萨姆邦喜马拉雅山丘陵地带的濒危世界遗产的头上,随着保护力度的加大和时间的流逝,森林、湿地和草地逐渐恢复生机和活力。这里生活着老虎、印度犀牛和大象等动物。马纳斯野生生物保护区是印度生物多样性最为丰富的地区之一。(孝文)

定陶大型汉墓墓主儿子是天子 墓主是刘康或丁后

7月21日,由国家文物局领导参加的定陶大型汉墓保护专家论证会在济南举行。本次会议形成倾向性专家意见,发现有“黄肠题凑”的定陶大型汉墓,下一步将进行迁移保护,迁移目的地可能是济南。会间,权威汉代考古专家仍未就墓主是谁给出准确答案。

刘庆柱,中国社会科学院考古研究所前所长、中国社会科学院学部委员、全国政协委员。研究领域主要为中国古代都城考古学、帝王陵墓考古学和秦汉考古学。

墓主身份相当于“太上皇”或“皇太后”

著名考古专家、中国社科院考古研究所研究员刘庆柱接受本报记者采访时,沿用此前一些专家的论断,即定陶大型汉墓是已经发现的十几座具有“黄肠题凑”汉墓中,规模最大、规格最高、结构独特、保存最完整的一座。

围绕墓主是谁,专家意见较为集中的是两人:定陶王刘康、丁后(刘康妻妾)。刘庆柱指出,无论是谁,均为后来成为天子的汉哀帝刘欣的父母,位置相当于“太上皇”、“皇太后”,可见当时地位之显要。因此死后埋葬规格高也就可以理解了。

汉代等级森严。刘庆柱介绍,仅皇帝妃子中,

就被严格地划分为14个等级。地位越高的妃子生下的皇子,做诸侯王以后地位越高。定陶汉代大墓出土规模超大“黄肠题凑”,足见墓主与其他王侯不一样。

盗走财宝留下“大别墅”

因为史上屡次被盗,考古人员在定陶大型汉墓中几乎没有发现什么随葬品。刘庆柱坦言,自己也希望能发现一片玉片、铜币,结果什么都没有。是破坏?还是被盗墓?无法说清。

“不过大家也别泄气,我打一个比方,就好比盗贼到家里偷东西,将所有值钱的能搬走的都拿走了,唯独搬不走的就是大别墅。这也是最重要的。”刘庆柱说,以“黄肠题凑”来建墓,必须由皇帝下诏特赐使用才可以,最能显示墓主人的身份地位。而其他随葬品谁都可以使用,因此将其加在一起,对墓主权力地位的象征意义也不如这个“大别墅”。

显赫的王侯地位,保存极好的“黄肠题凑”大墓,相对于无法计数的随葬品被盗劫一空的现状,连刘庆柱也感慨:“这个反差太大啦!”

墓规模尚不能与帝陵相比

定陶大型汉墓发现后,刘庆柱两次前往勘察研究。他介绍,西汉共有11个皇帝的帝陵,其主墓穴均未进行过考古发掘。迄今为止,在全国已经发掘的十几座西汉诸侯王墓中,定陶汉代大墓保存极好。

陕西省考古研究院研究员焦南峰多次参加帝陵的考古发掘,他表示,按照汉代葬制,皇后的埋葬规格既可以与皇帝看齐,也可以稍低于皇帝,均使用“黄肠题凑”。从规模上来说,定陶汉代大墓与陕西咸阳、西安的11座帝陵尚不能比,但在诸侯王一级中,显然是大的。

“黄肠题凑”或迁至济南保护

据了解,本次定陶大型汉墓保护专家论证会上,专家形成倾向性意见,即迁移保护。迁移地首选省会济南。

若留在当地,考古人员在技术上无法解决保护的诸多难题。历经两千余年地下埋藏和地下水浸泡之后,大墓内“黄肠题凑”所用木料仍严丝合缝,下一步的脱水工作,不仅需有技术保证,还要有大笔资金。

探秘定陶"黄肠题凑"汉墓 仅剩一副彩绘棺板(图)

在回廊内就能看到整个墓室的情况 本版照片均由记者崔健 摄

主墓室已打开

主墓室内的棺椁被套上防水外衣

盗洞直通主墓室

山东省菏泽发现大型“黄肠题凑”汉墓的消息,不但震动了考古界,也引起人们的广泛关注。“黄肠题凑”葬制是天子之制,在人们的心目中,“黄肠题凑”墓显得异常神秘。昨天中午,菏泽定陶“黄肠题凑”汉墓首次允许来自全国各地的十几位汉墓专家和部分新闻媒体走进古墓墓室,一睹“黄肠题凑”汉墓的真容,有着几千年历史、神秘古老的汉墓终于揭开了神秘面纱。

墓室内木香扑鼻

经过近四个小时的车程,记者来到位于菏泽定陶县马集镇大李家村西北的汉墓发掘现场。在黄土路的右侧,有一个用铁丝网围着的很大的洼地,在洼地中央,一片方形地面用一层类似编织袋的东西盖得严严实实,定陶灵圣湖汉墓发掘考古队领队、省文物考古研究所崔圣宽告诉记者,这下面就是“黄肠题凑”汉墓,墓室长29.5米,宽28.5米,上面盖上东西,是防止黄肠木露在外面,风吹日晒后干裂变形。

记者跟随崔圣宽来到东边的墓室口,换上胶鞋后,来到了满是积水的墓道门口。记者看到,墓道口高1.6米左右,需要低着头进去。虽然外面骄阳似火,但一进墓道马上就清凉了许多,而且还有一股木香味扑鼻而来,崔圣宽说:“这香味就是墓道内黄肠木的木香。”

墓内是个“木”世界

进入墓室后,记者发现墓道的顶部是平的,墓道的顶部、墙壁和地面全都是木头垒成的。记者看到,这些黄肠木之间采取榫卯结构相互连接,表面也比较平整,所用木料大小基本一致,虽然历经两千年的时光,仍严丝合缝,排列整齐,没有任何空隙,让人颇感神奇。记者用手轻抚了一下墙壁上的木料,感觉很湿,有种黏湿的感觉。

崔圣宽告诉记者,墓道的整个门是用86根1.15米长的黄肠木填塞堵住的。他指着前室与中室之间的一扇木门告诉记者,墓中所有类似把手的铺首衔环现在都成了一个洞,铺首衔环已被盗走了。

从主墓道进入,依次是前、中、后室。前、中、后室四周有一圈回廊,在考古人员引导下,记者沿着回廊在墓室内走了一圈,发现在回廊内就能看到整个墓室的情况。崔圣宽介绍,前室和后室分别有2个耳室、中室有4个耳室,此为回廊内的11个室,回廊外还有12个室,共有23个室,所有的室全为木质。

墓中仅剩一副彩绘棺板

许多人关心在汉墓中发现了什么随葬品,崔圣宽告诉记者,这座墓其实没有发现任何有价值的随葬品,基本上被盗一空了。

记者在回廊的东北角看到一个盗洞,在中室西北侧的上方有一个不规则的五边形,可容一人进出,崔圣宽称这是盗墓贼挖的,记者透过这个五边形发现可以看到外面的天空。值得关注的是,在中室记者还看到一副包裹起来的棺板,崔圣宽介绍,这些棺木上有彩绘,有的脱了色,有的已变形,但非常精美,放置在这里是由于还没有确定保护方案。

继续发掘陵园遗迹

参观完墓室后,崔圣宽接受记者采访时介绍,下一步工作也非常艰巨,来自全国的十几位专家在实地考察后,21日将在济南召开研讨会,研究确定古墓的保护方案。在听取专家意见后,才能对古墓进行进一步的清理工作。

另外,还要解剖埋葬方式,搞清是怎样埋葬的,周围的夯土是怎么夯的,外围的夯土面积有多大。再就是要寻找相关的陵园,这个难度更大,在哪个方位还难以确定。他介绍,寻找的方式一个是勘探,用洛阳铲;一个是挖探沟,至少要挖到8米深才可能发现建筑痕迹,还要防备塌方,这些事工作量都很大,随着工作的深入还有很多实际困难。

记者不解为什么一定要找到陵园。崔圣宽回答说,考古工作要追求完整性,要找出其完整的环境,陵园包括陵和园两部分,陵是最重要的,就是墓葬,现在已发现了。而园的朝向,有什么建筑,辅助性的建筑包括庖厨、寝殿等是什么样的,也需要发现。这些对于研究定陶汉墓能提供更多有价值的信息。

定陶汉墓极具典型性

崔圣宽称,定陶“黄肠题凑”汉墓非常典型,规模比较大,在近几年全国发掘的“黄肠题凑”中也是保存最完好的。

谈到该墓的发现对考古学界的影响,崔圣宽介绍,定陶“黄肠题凑”形制、规格,主要是形制结构,为研究“黄肠题凑”补充了很多重要的材料。与以前的“黄肠题凑”形制不一样,定陶汉墓的墓门结构、墓室构造以及质地,会平息很多专家的争论。

对于这座汉墓是异地还是就地保护的问题,崔圣宽认为,无论是就地保护还是异地保护,首要任务是搞清楚墓葬的埋葬方式,至于如何保护,只能听取专家论证后的结果。对于人们关心的“黄肠题凑”究竟是用的什么木材,崔圣宽称,还需要取样,请林业专家进行鉴定。(济南时报)

多个金枪鱼物种濒临灭绝 专家呼吁法定禁捕(图)

五个金枪鱼物种濒临灭绝

科学网(kexue.com)讯 北京时间7月12日消息,近日有自然保护主义人士发出警告,呼吁立刻展开紧急行动以应对过度捕捞导致的五个金枪鱼物种濒临灭绝。其中三种正面临全面灭绝,另外两种目前仍找不到任何能够产生作用的保护措施。

据国外媒体报道,该项研究结果显示,鲭鱼科的几种鱼类,包括金枪鱼,鲭鱼和马林鱼等目前已知61个物种当中的7个物种正在面临生存威胁。研究指出一些物种被严重的过度捕捞,人们由于其极高的商业价值往往忽视了对其的保护措施。此外对于跨国渔业公司的监管也存在困难。

专家警告称,三个蓝鳍金枪鱼物种——南方,大西洋和太平洋蓝鳍金枪鱼都由于商业价值高昂,面临过度捕捞导致灭绝的危险,其中南方蓝鳍金枪鱼和大西洋蓝鳍金枪鱼都濒临绝种。另外大目金枪鱼属于易危物种,黄鳍金枪鱼和长鳍金枪鱼也接近濒危灭绝等级,如果保护措施不到位,它们都将面临灭绝的命运。在其它物种方面,蓝色和白色马林鱼也被评估为易危品种,有在全球范围内消亡的可能。

大部分拥有较高商业价值的物种如金枪鱼,都处于海洋食物链的顶部

该项研究报告的作者,IUCN(世界自然保护联盟)的海洋生物多样性项目负责人肯特-卡彭特(Kent Carpenter)博士表示,所有三种蓝鳍金枪鱼物种都在过度捕捞的压力下濒临灭绝,南方蓝鳍金枪鱼已经基本上覆灭,没有多少恢复的希望。如果再不改变目前对西部大西洋金枪鱼捕捞的方式,其种群数量也迟早会某崩溃,因为自上世纪70年代以来,它们的种群数量就快速下降并完全没有任何恢复迹象。

大部分拥有较高商业价值的物种如金枪鱼,都处于海洋食物链的顶部,它们种群数量的下降将会对其它物种产生负面影响。并且由于其寿命一般都较长,所以缓慢的繁殖率意味着数量恢复需要更长的时间。去年曾有研究建议将大西洋蓝鳍金枪鱼列为濒危物种并通过国际贸易公约规定,令其成为暂时停止贸易的物种,蓝鳍金枪鱼是日本上品寿司中必要的一种材料,最终这项禁止蓝鳍金枪鱼交易的提议遭到了否决。

新的研究表示,唯一能够拯救南方和大西洋蓝鳍金枪鱼的方法是禁止捕鱼,直到其种群数量恢复,虽然这样做会造成非法捕鱼的增多。科学家建议,必须通过强大的威慑力量,比如城市协议来控制金枪鱼的国际贸易。

IUCN全球物种项目的副主任,吉恩-克里斯托弗 维耶(Jean-Christophe Vie)表示,暂时关闭金枪鱼捕鱼业只会是一个紧急的复苏方案,为了防止非法捕鱼还需要更强大的实施措施。人们不应该为了维持短期的经济利益,将海洋生物和人类后代的处境推到岌岌可危的地步。该项研究已经发表在《科学》期刊中。

(科学网-kexue.com 大平)

声明:科学网(kexue.com)独家稿件,版权所有,转载请注明出处。

巴西亚马逊雨林 证实迷失原住民部落的存在(图)

未经证实的亚马逊原住民部落,生活在稻草覆盖的小屋里

这个不明印第安人部落据信属于帕纳语族

这个原住民社区靠近秘鲁边境,栖身于面积巨大的野猪谷保护区。野猪谷保护区的面积与葡萄牙不相上下,至少生活着14个不与外界接触的部落

这个部落据信自己种植玉米、香蕉、花生以及其他作物

北京时间6月27日消息,巴西政府官员表示,他们已经证实亚马逊雨林存在一个不与外界接触的原住民部落。在此之前,卫星发现了这个共有大约200人的部落。本周,亚马逊西南部靠近秘鲁边境的3个面积巨大的空旷地带得到证实。在当地政府部门——国家印第安基金会的考察队搭乘飞机获取更多数据之后,这个迷失部落的存在最终得到证实。

国家印第安基金会之所以利用飞机是因为不想打扰这个与世隔绝的部落。对于这种部落,巴西的政策是不与之进行接触,但采取措施防止他们的土地遭到入侵,以保护他们的自治性。据国家印第安基金会估计,亚马逊地区共生活着68个与世隔绝的部落。

这个最新得到证实的部落生活在4座大型稻草屋顶建筑内,种植玉米、香蕉、花生以及其他作物。初步观察发现,这个部落可能属于帕纳语(pano)族。帕纳语族的足迹从巴西亚马逊地区一直延伸到秘鲁和玻利维亚丛林。

这个原住民社区靠近秘鲁边境,栖身于面积巨大的野猪谷保护区。野猪谷保护区的面积与葡萄牙不相上下,至少生活着14个不与外界接触的部落。国家印第安基金会野猪谷协调人法布里希奥-阿摩林表示:“证实与世隔绝的部落存在并对其进行保护是巴西公共政策的一部分。证实这些部落的存在需要长达几年的系统性工作。”

阿摩林称,这一地区不与外界接触的部落较为集中,是世界上最大的原住民居住区。除了已知的14个部落外,国家印第安基金会还通过卫星图像或者实地勘察,证实另外8个部落的存在。阿摩林说保护区内的原住民人数大约在2000人左右。他们的文化和生存受到非法捕鱼、狩猎、采伐和采矿的威胁,此外,农民的生产活动、传教士活动以及巴西边境一带的毒品走私同样对他们的生存构成威胁。秘鲁亚马逊地区的石油勘探也破坏了这一地区的稳定。

尽管面临这些威胁,绝大多数巴西原住民仍保持着自己的语言和传统。很多原住民多年来为了保护他们世代生活的土地顽强斗争。他们最终获得这片土地的所有权并写入巴西1988年宪法。根据宪法规定,所有原住民祖先留下的土地都要在5年内划分界线并移交给原住民部落。迄今为止,11%的巴西国土以及近22%的亚马逊地区移交给原住民部落。

巫毒瓢虫沦为黄蜂孵卵器 幼虫控制寄主心智(图)

寄生黄蜂和巫毒瓢虫

最近一项研究发现,有很多瓢虫都会沦为寄生蜂——瓢虫茧蜂的受害者。目前已经发现瓢虫茧蜂为什么会把瓢虫当作孵卵器,巫毒瓢虫(zombie ladybugs)会对黄蜂易受攻击的幼虫起到保护作用,令食肉动物远离它们,增加它们幸存下来的可能性。

该研究成果6月21日发表在《生物学快报》上。这一研究发现,这种保护是要付出代价的:在仍活着的瓢虫(而非死瓢虫或者没有瓢虫的情况下)身上结茧的黄蜂幼虫在蜕变成成年黄蜂后,它们产的卵会更少。这表明黄蜂卵用来发育的相同资源,也被用来控制巫毒瓢虫。

瓢虫的悲剧

黄蜂的寄生方式早就受到科学家关注,它们并不是昆虫界唯一一种采用这种方式的昆虫。例如,寄生蜂Hymenoepimecis argyraphaga会在Plesiometa argyra蜘蛛的体内产卵。然后幼虫会咬破寄主的身体钻出来。寄主的心智也会被寄生虫牢牢控制住。被感染的P.argyra蜘蛛在死亡前,会在合适地点为黄蜂幼虫织出一张蛛网。被特定菌类感染的巫毒蚂蚁会在森林里四处游荡,直到正午它们才会停下来,用嘴死死咬住叶脉,把自己固定住。

日落时蚂蚁会死去,菌柄会从蚂蚁的脑袋上长出来。但是蒙特利尔大学的研究生范妮-穆勒及其同事注意到,即使瓢虫茧蜂(D.coccinellae)幼虫从瓢虫的腹部钻出来,它的寄主仍不会死,这时瓢虫处于半瘫痪状态,偶尔会抽搐一下。这些科学家猜测,活瓢虫或许能保护黄蜂幼虫不被食肉动物侵扰。为了验证这一理论是否正确,研究人员在实验室里养了4000多只瓢虫,并让黄蜂在不幸的瓢虫体内产卵。然后他们耐心等待黄蜂幼虫从寄主腹部钻出来,开始结茧。

瓢虫保镖

黄蜂幼虫从寄主体内钻出来以后,研究人员把这些巫毒瓢虫和黄蜂幼虫分成三组。他们把第一组的瓢虫从茧上取下来,只留下正在发育的幼虫。他们让第二组的幼虫继续与瓢虫呆在一起,不过他们会把瓢虫的脑袋碾碎,杀死它。第三组一切照旧,让黄蜂幼虫的茧继续留在活着的瓢虫身上。然后他们把这三个组合放到草蛉(一种食肉昆虫,喜欢吃黄蜂幼虫)周围。每只草蛉可以单独与一个茧呆15分钟,研究人员记下它们成功偷取黄蜂幼虫的次数。他们发现,由活瓢虫保护的茧被吃掉的可能性仅为大约35%。当黄蜂幼虫茧没有外物保护,或者与死瓢虫呆在一起时,它们被吃掉的可能性在85%到100%之间。

该研究还发现,与茧缚在一起的瓢虫活得时间越久,新生黄蜂的生育能力可能就越弱,这表明正在发育的黄蜂与它的寄主共享资源。有意思的是,幼虫从瓢虫腹部孵化出来前,瓢虫的储备越丰富,它存活和保护幼虫的时间就越长。研究人员还需要进行更多研究,才能确定黄蜂稍后是否会形成更多卵,以便弥补它们与巫毒寄主分享的资源。不过该研究还发现巫毒瓢虫存在的另一项令人感到好奇的事情:大约有25%的瓢虫会在寄生过程中存活下来,等到黄蜂幼虫离开后,它们会重新开始新生活。(秋凌)

汉长沙王陵或设特区保护 发现国王陵墓27座(图)

据曹凛介绍,汉长沙国王陵国家考古遗址公园将比现有的王陵公园规模更大。图为王陵公园。

昨日长沙市文物局局长曹凛首登“市民文化遗产讲堂”,向市民讲解长沙汉王陵,总结汉长沙王陵分布和其价值所在,并透露在汉长沙国王陵国家考古遗址公园将有可能创新保护模式,即在其所在的约12平方公里的范围内设立具备政府职能的“汉长沙国王陵保护特区”。

27座国王(后)陵墓沿湘江分布

汉长沙国始建于公元前202年,都于临湘(今长沙),辖今湖南全境及黔、赣、桂、粤等省各一部分,是大汉帝国开国七大诸侯国之一。由此,长沙从一个一般性的地方政权一跃成为封疆裂土的王国,作为国家一级行政区域的中心而登上中国历史舞台。汉长沙国历经两百余年,先后由13代计14王统治。其中,吴氏长沙国历5代5王,刘氏长沙国历8代9王,马王堆二号汉墓墓主利仓为长沙国的丞相,马王堆一号汉墓墓主辛追为利仓夫人,贾谊为第五代长沙王吴著的太傅。

曹凛介绍自上世纪70年代起,省市文物部门先后发现7座汉长沙国王(后)陵,去年以来,长沙市文物部门又调勘发现20处汉代大型陵墓遗迹。目前发现的汉长沙国王陵墓已累计达27座,主要分布在南起岳麓区天马山、北至望城县玫瑰园沿湘江西岸低矮的山丘上,可分为4个片区,即谷山片区,南起岳麓区东山和北津城遗址、北到望城县玫瑰园、西至望藕路、东抵银杉路计5平方公里的范围内,拥有王陵墓16座和汉代城址1处;望城县戴公庙片区,拥有王陵墓2座;岳麓区咸嘉湖片区,拥有王陵墓5座;天马山片区,在天马山、凤凰山、牛头岭分布王陵墓4座。而在上述汉长沙王陵遗迹中,目前仍保存24座陵墓及城址1处。

对扩大名城影响无可替代

曹凛表示,汉长沙国王陵区具有十分重要的学术价值、社会价值和经济价值,对提升城市品质、凝聚城市力量、扩大名城影响和发展区域经济的作用无可替代。同时汉长沙国王陵会对提升长沙文化遗产观光业品质,铸就全新的经济发展模式起到积极作用。

“这是中国继陕西汉唐帝陵、洛阳东汉帝陵和北京明清帝陵之后的又一次重大考古新发现,其规模之大、数量之多、规格之高,已引起学术界和国家文物局的高度关注。”曹凛指出。

据介绍,从全国范围内讲,北京、河南、山东、江苏、安徽等地虽已发现、发掘诸侯王(后)陵数座,“但就其规模、数量和完整度来说,均远不及长沙”。曹凛认为,汉长沙国王陵对研究汉代中央与诸侯国的关系、各诸侯国之间的关系乃至整个大汉帝国的政治、经济、军事和文化提供了珍贵的资料。对长沙而言,尽管部分王陵已遭盗掘,但长沙国王陵仍为蕴藏最丰富的考古类遗存,它对于探索长沙国的历史地理、廓清汉代长沙国的政治、经济、军事、文化面貌至关重要。

建议创新保护模式设立特区

据悉,目前汉长沙国王陵国家考古遗址公园已经获得立项,文物部门已经据此草拟了核心保护区和建设控制区。曹凛认为,汉长沙国王陵的研究有三个基础性工作势在必行:将汉代长沙国王陵研究确定为重大学术课题;设立王陵考古工作站和研究所,力争用5年时间钻探出各陵墓的寝殿、便殿、陵庙、神道、从葬坑、垣墙和陪葬墓等遗迹,全面厘清王陵区的文化面貌;争取对2座王陵进行考古发掘,逐步把汉长沙国及王陵研究构筑成为一门显学,籍以推动王陵区的保护和利用。

谈及如何保护如此重要的大规模遗址,曹凛建议还可以采取创新模式即设立“汉长沙国王陵保护特区”,这个特区将全面负责该区域社会发展的各项事务,特别要突出汉长沙国王陵国家考古遗址公园的申报、保护、管理和利用。特区应拥有基层一级政府和遗产地单位双重属性,是一种全新的发展理念。特区范围可设定在南起岳麓区北津城遗址、东山王陵,北到望城县玫瑰园,东濒湘江,西到金星大道的区域,约12平方公里。(长沙晚报)

美国面临毁灭灾难时保护首脑飞机曝光(图)

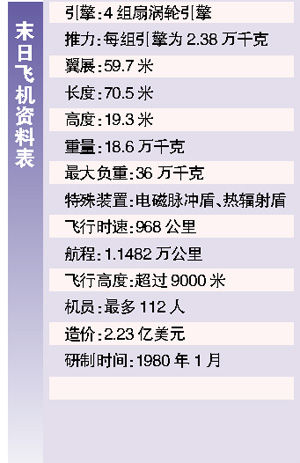

飞机资料表。

飞机资料表。

E-4B(左)可在空中加油。

E-4B(左)可在空中加油。

E-4B(左)可在空中加油。

E-4B(左)可在空中加油。

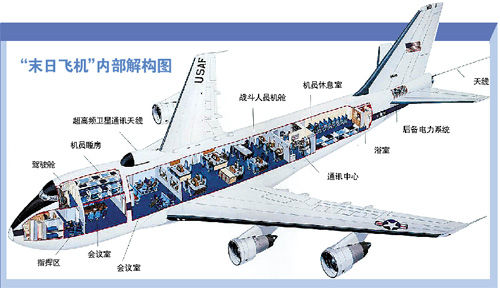

能应付毁灭性灾难 保护总统政要

特殊功能:可抗核辐射

可飞行数日不加油

可与核潜艇对接

数量:目前美国有4架

在电影《2012末日预言》中,美国一批政要乘坐一架总统专机逃难,而“末日飞机”则是这架飞机的现实版。美国空军近日罕见地透露“末日飞机”的内部情况,指出就是面临核战、陨石袭击地球等“末日环境”,它配备的防护装置也可以保护飞机上的政要。

本报讯 美国的“末日飞机”军事编号为E-4B,隶属于美国空军第55飞行编队,目前总共有4架。其主要作用是在美国面临毁灭性灾难时,保护总统、国防部长等军政首脑,甚至可把政府和军方司令部的技能暂时搬到天上。

该飞机造价2.23亿美元,是由波音747型客机改装而成的,可搭载112人。此外,该飞机的油箱储量惊人,可以达到185吨,在空中停留数日也不需要补给燃油。

“末日飞机”还安装有重达16.5万磅重的电子仪器,以及严丝合缝的防护壳,这是针对核辐射设计的,足以保证机舱内的人员不会受到核弹冲击。机长司考特·雷德在接受采访时说,“末日飞机”不止一架,每架都是一年365天且一天24小时随时待命。

“给我们任何一个电话号码,无论在什么时候,什么地点,只要在地球上,我们都能前往接乘特定人员”,美国空军高级军士长乔伊·斯托尔特称。“我们甚至可以与深入海底的潜艇人员保持联系,从后备舱甩出5英里长的绳索与潜艇对接。”

乘坐不够舒适

其实,美军在1980年1月就研制出这种飞机,但一直没有对外公布。按计划,一旦遭遇核袭击,美国军政高官会分三组从华盛顿搭乘“末日飞机”,逃往美国境内三个不同的地点。该飞机可在任何时候接到指令后,5分钟内起飞。

不过,待在“末日飞机”里不太舒适。美国防长盖茨就曾抱怨说,他的舱位一个窗户都没有,让他感觉自己是个在经历磨难的斯巴达勇士,而不像是乘坐高级飞机的部长。(宗禾)