国际新闻

新西兰海底山发现生物群落:海星四处觅食(图)

新浪环球地理讯 北京时间10月8日消息,据美国国家地理杂志网站报道,科学家在2005年启动了一个名为CenSeam的海底山研究计划,旨在对海底山生物群落进行归类和研究。5年过去了,科学家于上周公布了他们的研究成果,确定海底山在极端环境事件期间,可能充当了海洋生物的“避难所”。

1.生机勃勃的海底世界

在这张摄于2006年的照片中,一条新西兰红鱼从位于新西兰东海岸的海底山游过。“CenSeam”属于一个为期十年、更大规模的研究项目——“海洋生物普查”的一部分。海洋生物普查项目旨在详细记录所有海洋生物群落,迄今共发现23万个物种,结果定于10月4日公布。

据科学家估计,全球共有3万座海底山。据专家介绍,海底山是从海底表面突出超过0.6英里(约合1公里)的山。据新西兰CenSeam项目协调员米莱莉·康萨尔维(Mireille Consalvey)介绍,科学家迄今只对不到300座海底山进行了详细记录。CenSeam项目经费由新西兰渔业部、新西兰国土信息机构及新西兰科研与技术基金会提供。

2.海蛇尾

2008年,一群海蛇尾簇拥在新西兰以南麦格里海脊(Macquarie Ridge)附近的海底山。据科学家介绍,海蛇尾的腕具有表面覆盖黏液的羽状刺,由此可以捕捉来来往往的微小植物和动物。CenSeam云集了世界各地500多位科学家、决策者和环保主义者,研究各类海洋生物如何在海底山安家落户,以及人类活动对它们的影响。

美国加州大学圣迭戈分校CenSeam项目科学家卡伦·斯托克斯(Karen Stocks)指出,随着CenSeam项目的开展,海底山研究人员最终可以分享他们的研究成果,协调各方面的努力。她说:“在过去,对海底山的研究根本没有任何协调。研究人员可能会实施一次探险,到某一座海底山或是海底山群展开研究,然后公开他们的结果。”

3.四处觅食的海星

2008年,新西兰附近的麦格里海脊,一只橙黄色海星在海底山伸开手臂觅食。CenSeam项目科学家发现,与海底城市一样,海底山的海洋生物数量有时远比周围海底多。许多海底山的岩石为珊瑚提供了坚硬表面去吸附。一旦相当规模的珊瑚群落建立起来,海绵、海葵、海星和鱼等其他生物会纷纷迁居于此。康萨尔维说:“这些珊瑚造就了一个其他地方所没有的栖息地。”

4.新西兰红鱼产卵

2008年,一大群新西兰红鱼聚集于新西兰查塔姆高地(Chatham Rise)附近的海底山上方产卵。根据传统,每逢新西兰红鱼产卵季节,新西兰渔民都聚集于海底山,每次都能满载而归。CenSeam项目科学家的研究首次证明,由于捕捞和海底山生物群落恢复缓慢,导致这种海洋小生境经常遭到破坏。

斯托克斯说:“很显然,海底拖网捕捞会对海底山生物群落产生重大冲击,只不过科学家以前从未证明这一点。”例如,CenSeam项目科学家在一次研究中,对被拖网捕捞的海底山照片和未被拖网捕捞过的海底山照片进行了对比,结果发现,在未被捕捞过的海底山,大约20%的区域表面覆盖着珊瑚,而在被捕捞的海底山,不足1%的区域表面为珊瑚所覆盖。

5.海洋生物“避难所”

2008年,新西兰附近的麦格里海脊,海底山周围到处是深海海绵和珊瑚,其中还包括一个橙色的大海扇。CenSeam项目科学家发现,在极端环境事件时期,如气候变化诱发的海洋酸化,海底山可能充当了海洋生物的避难所。康萨尔维说:“将来,海底山可能会变成生物多样性的宝库。它们是从海底平坦表面突出的山,所以,提供了不同的深度。如果环境发生变化,海洋生物可以在海底山斜坡找到避难所。”(孝文)

婆罗洲新发现奇异海蜘蛛:须肢长满刺(图)(2)

4. 多刺的捕食者

这种新发现的海蜘蛛学名为“Sarax cavernicola”,其独特之处在于它的主须肢上的刺大小是均匀的,而其他种类海蜘蛛的主须肢上的刺则是大小不等的。

“Sarax cavernicola”发现于2004年,它们的另一个特别之处在于它们灰色的小眼睛。这种眼睛能够适应黑暗的洞穴生活。此外,“Sarax cavernicola”相对于一般海蜘蛛来说,体形较大,大约12毫米长。拉玛迪介绍说,海蜘蛛主要以捕食穴居蟋蟀、穴居蟑螂以及其他小型无脊椎动物为生。一些加勒比海海蜘蛛物种偶尔还会进入水中捕食虾类。

5. 海蜘蛛特写镜头

本图就是“Sarax cavernicola”海蜘蛛的特写镜头。除了发现四种新的海蜘蛛物种外,拉玛迪的洞穴科考队还发现了新的穴居蟹、穴居蟑螂等物种。

6. 须肢强壮

新发现的“Sarax yayukae”海蜘蛛,雄性拥有更强壮、更细长的须肢,而雌性的下颚骨则更短、更结实。“Sarax yayukae”发现于2004年。据生物学家介绍,它们的栖息地,有的在洞穴中,有的则在洞穴之外。(彬彬)

考古学家海底研究万年前人类尸骸照片公布(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月20日消息,据美国国家地理网站报道,2006年,考古学家在墨西哥尤卡坦半岛沿岸的一个海底洞穴发现了一具距今一万年的古人类尸骸。以下是一组考古学家在现场取证研究的镜头。

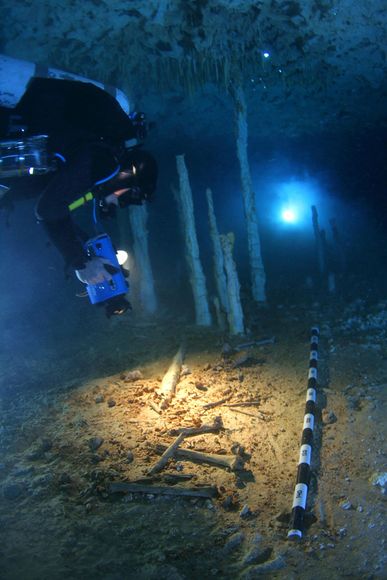

1.测量古人类尸骸

考古学家正在墨西哥图卢姆小镇附近“Chan Hol”(玛雅语的意思是“小洞”)海底洞穴中对一块骨骼进行测量,这块骨骼来自于一具距今1万年的古人类尸骸。所谓“小洞青年”尸骸发现于2006年,今年8月底被从洞穴中打捞出来。

2.“小洞青年”尸骸

在8月底被打捞上来以前,“小洞青年”尸骸在海底洞穴静静躺了大约一万年。多年来,科学家一直在那里研究和记录现场发现的骸骨,以便不会失去任何有价值的线索。

3.对尸骸拍照

在墨西哥加勒比海岸附近图卢姆海底洞穴,考古学家对“小洞青年”尸骸拍照。

4.在水下潜行

考古学家在发现“小洞青年”尸骸的海底洞穴潜行。今年8月底,他们将这具尸骸从那里打捞出去。洞口在水下约30英尺(约合10米)处,而“小洞青年”尸骸就发现于1880英尺(约合550米)深处。(孝文)

一周精彩太空照:月球表面现深度100米大坑(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月17日消息,美国国家地理网站公布了过去一周的精彩太空照片。这些照片集中展现了美国宇航局与其他国家航天局最新拍摄的日珥爆发、棒旋星系及极光雨等壮观景象。

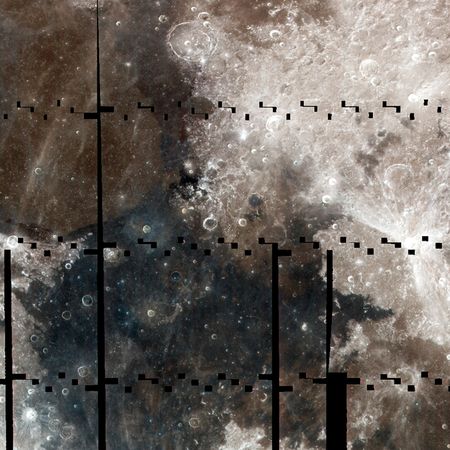

1.月球大坑

在这张美宇航局9月14日公布的月球勘测轨道飞行器(LRO)拍摄的照片中,巨石撞击使得原本光滑的宁静海表面留下一个大坑——这也是科学家去年发现的三个月球“天窗”之一。日本月球探测器“月亮女神”发现了这几个大坑,它们的平均宽度约为330英尺(约合100米),可能是因古代火山活动产生的。在美宇航局公布的新照片中,因阳光角度形成的阴影长度,使得天文学家可以去计算这个大坑的深度:超过328英尺(约合100米)。

2.极光雨

在这张摄于9月8日的照片中,极光光临挪威小镇拉姆桑德,紫光和绿光看似从布满星星的夜空细雨般洒落下来。极光的产生需要特定条件,由于太阳带电粒子进入地球磁场,撞击南北两极的大气层,激起了空气分子,令其以光的形式释放出额外能量。

3.日珥爆发

9月8日,美宇航局太阳动力学观测台(SDO)拍摄到太阳向太空喷射带电气体的瞬间。当太阳表面的磁活跃区域(太阳黑子)爆发,产生所谓的日珥(如上图所示)的时候,太阳动力学观测台会一直追踪这个区域。日珥从太阳表面开始,伸展到太阳的外层大气即日冕,最终在日冕物质抛射中将物质喷射到太空。

4.月球奇妙色调

在这张美宇航局9月10日公布的月球增强色照片中,深棕色和蓝色的月球平原(月表阴暗部)看上去像是令整个月球受到“玷污”一样。新照片由美宇航局月球勘测轨道飞行器(LRO)拍摄,结合了来自7种不同紫外波长和可见波长的数据,以表明不同矿物如何影响月球的反射特点。通常情况下,月球的阴影区更暗,因为它们的岩石含有更多的氧化铁。但是,由于照片中的一个区域——“宁静海”(深蓝色部分)的岩石氧化钛浓度偏高,新公布的增强色照片揭示了宁静海尽头和澄海(深棕色部分)开始的地方。

5.闪耀恒星

或许,这是一颗具有“自卑感”的恒星:从地球上,观测者需要双筒望远镜或小型望远镜才能看到这个相对模糊的天体,即便它是银河系的一部分。但是,对于研究距地球1400万光年远的矮星系PGC 39058的天文学家来说,这颗恒星恰好处于他们的视线中,由于十分明亮,在它的强光映照下,背景天体常常显得暗淡。在这张公布于9月13日的新照片中,“哈勃”太空望远镜终于穿透了这颗过于“卖弄”的恒星,揭示了矮星系PGC 39058几乎所有的恒星,以及背景中几个更遥远的星系。

6.棒旋星系

在这张欧洲南方天文台9月13日公布的照片中,NGC 1365星系看似悬挂于距地球6100万光年的天炉星座的天空中。由于独特的棒状中心,NGC 1365星系亦被称为棒旋星系(barred spiral galaxy),天文学家认为在这个区域,超高温气体被从绕NGC 1365星系一个超大质量黑洞运转的物质光环中喷射而出。天文学家认为,从远处看,银河系应该也像这个直径达20万光年的星系一样,只不过总体大小只是它的一半。

7.北极光倒映湖中

9月6日,北极光倒映在加拿大不列颠哥伦比亚省的湖泊中。过去几个月,太阳活动有所增强,而强大的日冕物质抛射物使得更多诱发极光的物质被喷射到地球方向。(孝文)

哈勃拍到飞马座濒死恒星完美螺旋状残骸(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月13日消息,据美国国家地理杂志网站报道,美国宇航局于上周公布了一张“哈勃”太空望远镜拍摄的最新照片,展现了一个极为“完美”的星际螺旋状天体绕双星系统“飞马座LL”(Pegasi LL)旋转的壮观景象。

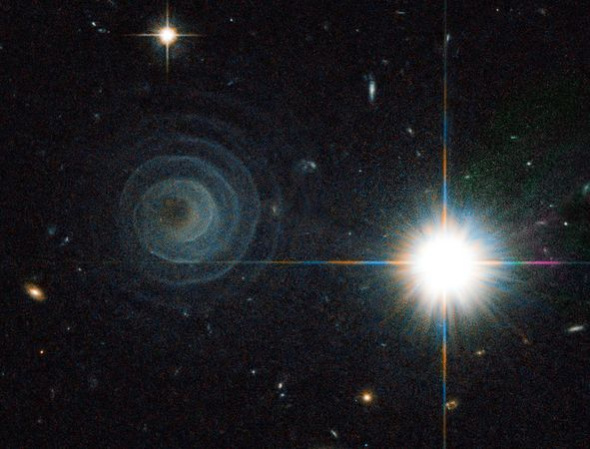

1.“死亡螺旋”

天文学家认为,由于双星系统“飞马座LL”中的一颗恒星正在走向死亡,最终形成了螺旋状天体间隔均匀的光环。多数超大质量恒星都会以超新星的形式结束自己的生命,“飞马座LL”却不同,它安静地褪去外层的气体和尘埃物质,形成所谓的行星状星云。那颗濒死恒星自身依旧被布满灰尘的茧状物所覆盖,但它仍以每小时3.1万英里(约合每小时5万公里)的速度喷射物体,每800年形成一圈新的光环。

美宇航局喷气推进实验室天文学家拉夫温德拉-萨哈伊(Raghvendra Sahai)表示:“如果一颗恒星处于静止状态,它大概会以同样的速度向四面八方喷射物质。”不过,那颗濒死恒星是在绕“飞马座LL”中心旋转过程中不断失去物质。由于它每800年绕“飞马座LL”运行一圈,其丧失的物质以规则的几何形状缠绕在这个双星系统周围。

2.“猫眼”星云

与刚刚开始失去外层气状物质的飞马座LL不同,形成著名“猫眼”星云的恒星正在加速走向灭亡:在这张“哈勃”太空望远镜2004年拍摄的照片中,一颗白矮星清晰可见。这颗白矮星其实是形成所谓行星状星云的濒死恒星的稠密核心。根据这张照片,白矮星周围至少有11圈昏暗的光环。

这些光环可能是在白矮星以一波波脉冲形式喷射物质时形成的,或者,它们可能是那颗濒死恒星曾经是像飞马座LL这样的双子星系一部分的证据。萨哈伊说:“眼下我们只是看到一颗恒星,但这不一定意味着,它始终是一颗恒星。种种理论表明,伴星已经被主恒星所吞噬。”

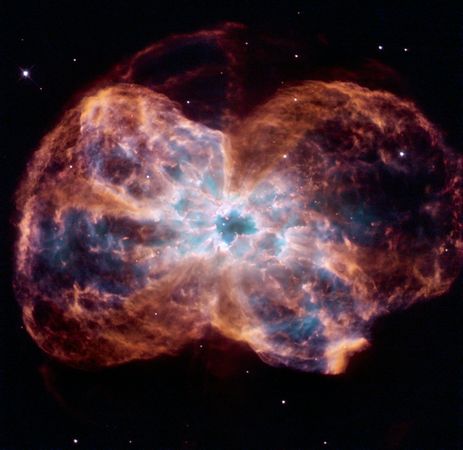

3.行星状星云

并非所有濒死恒星都会留下几何形状如此完美的残骸,比如,这张2007年“哈勃”望远镜拍摄的照片,行星状星云NGC 2440的耳垂状不规则体就提供了证明这一理论的证据。形成这个行星状星云的孤独恒星可能在定期爆发期间不均匀地喷射物质,令气体和尘埃物质以不同方向喷射而出。今天,NGC 2440行星状星云的白矮星(已知最热的白矮星)正在释放强烈的紫外光线,使周围的恒星残骸发着光。太阳也将在大约50亿年内结束自己的生命,诞生一个行星状星云。

4.太空“靶心”图案

濒死恒星与宇宙中这样的“靶心”无关,相反,我们在这张2008年“哈勃”望远镜拍摄的照片上看到的双环系统,其实形成于一种称为引力透镜的现象。呈现完美几何形状的光环被称为“爱因斯坦光环”,分别来自于两个距地球110亿和60亿光年远的星系。

第三个超大质量星系(明亮的靶心中央)恰恰处于另外两个距地球仅30亿光年远的星系前面。由于三个星系这种奇特的排列方式,最近星系的引力使另外两个星系的光线变形并放大,产生环状效应。这种引力令太空中光线弯曲的看得见的证据,可能有助于科学家绘制原本看不到的暗物质的分布图。(秋凌)

泰国女子走私幼虎被查获:玩具虎中混入真虎崽

新浪环球地理讯 北京时间8月29日消息,据美国国家地理杂志网站报道,本周日,在曼谷新机场,检查人员抓获了一名试图走私一只两个月大幼虎的妇女。这只小老虎被混杂在一个装满玩具的行李箱内,并已经被麻醉。

这名现年31岁的妇女是泰国公民,目前泰国当局尚未公布其身份,当时她正准备搭乘班机前往伊朗。但是当机场安检人员发现她带着一个大大的旅行箱时,他们决定对这个行李箱进行X光扫描检查。

X光检查的结果让人大吃一惊,安检人员发现这个行李箱内塞满了毛茸茸的老虎玩具,但是中间混杂着一只被麻醉了的小老虎。周四,一个监测野生动物非法贸易的组织TRAFFIC公布了这一事件的相关情况。

泰国当局目前正在调查这只小老虎到底是野生捕捉的,还是人工饲养的。还有,这名妇女到底准备把它运到什么地方去。

根据国际自然保护联盟(IUCN)的分级,所有亚洲虎都属于濒危甚至更危机的物种,而造成这一局面的很大一部分原因就是非法的虎制品贸易。

8月27日,在曼谷国家公园管理署的野生动物健康中心,一名兽医正在照顾这只可怜的小老虎。 “当我们对他进行救援时,他很安静,半睡半醒,”一名参与救援的泰国野生动植物保护署官员告诉曼谷邮报记者。

这名走私小老虎的妇女已经对自己的行为供认不讳。根据泰国法律,她将可能因走私珍稀动物的罪名面临4年的牢狱之灾,或1280美元的罚款,也有可能同时被判两者。

根据TRAFFIC的报道,这只幸运的被救小虎以后应该可以有一个幸福的生活。它现在正在泰国国家公园管理署下辖野生动植物保护署救援中心接受悉心照料。随后对幼虎的DNA测试将确定其亚种,比如它到底是孟加拉虎,苏门答腊虎还是西伯利亚虎?这些问题的答案将帮助人们确定它到底来自什么地方。

逃出背包的小老虎

TRAFFIC组织东南亚地区主管克里斯·谢帕德(Chris R. Shepherd)表示,尽管泰国当局为成功拦下这起走私企图而欢欣鼓舞,事件本身却提醒人们,泰国应当更进一步加强针对老虎走私的检查。

“如果人们试图用行李箱走私活体老虎,这说明他们认为这样走私没什么安全问题,也根本不害怕处罚。”谢帕德在一份声明中表示。 “只有对野生动物走私份子持续施压,并采用严厉的处罚手段才可以遏制这样的趋势。”

暴利的幼虎交易

随着野生动物贸易的不断上升,曼谷新机场的官员们刚刚接受了一项针对如何识别走私者的培训,这项培训由东南亚国家联盟野生动物救援组织资助,而这一组织的经费部分来自美国国际开发署(USAD)的支持。

根据国家地理杂志的报道,虽然没有人知道野生动物贸易的规模究竟有多大,但是可以确定的是这种贸易是世界上最有利可图的交易之一。国家地理杂志 的报道还称,非法走私分子将野生动物藏匿于合法的货品当中蒙混过关。他们有时还会向野生动物保护和海关官员行贿,并联手篡改交易文件。过去很少有走私分子 会被擒获,而即便被抓获,处罚也只不过相当于一张乱停车罚单的金额。

老虎保护力度有待加强

所有老虎亚种都被列入华盛顿公约(CITES)附件一规定范围。这一国际公约禁止大型猫科动物的商业贸易。公约同时规定,交易禁止的范围包括野生或人工饲养的老虎,包括那些在所谓的“老虎农场”养大的老虎。(晨风)

婆罗洲岛发现世界最小青蛙大如豌豆(组图)

新浪环球地理讯 据美国国家地理网站8月26日报道,最近科学家在东南亚婆罗洲岛上发现一种豌豆大小的青蛙,这是世界上最小的一种青蛙。下面是有关这种青蛙的一些情况。

1.停在铅笔上的“豌豆”青蛙

这张照片显示的是最新发现的豌豆大小的青蛙Microhyla nepenthicola蹲在铅笔削尖的一端。它是世界上最小的一种青蛙,科学家是在马来群岛的婆罗洲岛雨林里的猪笼草丛中及其周围发现这种青蛙的。

25日相关人员宣布了这一重大发现,但是一个多世纪来,Microhyla nepenthicola一直隐藏起来,不为人类所知。共同发现者英德拉内尔·达斯是马来西亚砂拉越大学的爬虫学家,他在一项声明中说:“我在博物馆里看到过一些已有数百年之久的这种青蛙标本。科学家大概认为它们是其他种类的青蛙的幼体。但是研究证实,它们是这种新发现的小种青蛙的成蛙。”

2.趴在硬币边缘的新青蛙

一只刚刚由蝌蚪变成青蛙的小Microhyla nepenthicola趴在一枚美国硬币的边缘,与亚伯拉罕·林肯面对面。这种新发现的青蛙,成年雄性的体型大约有一粒豌豆那么大。这种体型使它们很难被发现。然而对科学家来说非常幸运的是,这种青蛙非常爱叫,而且叫声很大。

爬虫学家罗宾·摩尔没参与这一发现,他说:“你经常会注意到一些很小的青蛙的叫声非常大、非常吵。”摩尔正在负责一个保护国际项目,该项目旨在重新发现100种在过去10年间已经公认已灭绝的“失去的”两栖动物。婆罗洲这种新蛙的共同发现者达斯9月将加入到摩尔的队伍中,到印尼寻找桑巴斯溪蟾蜍(Sambas stream toad),人们是在20世纪50年代最后一次看到这种青蛙。

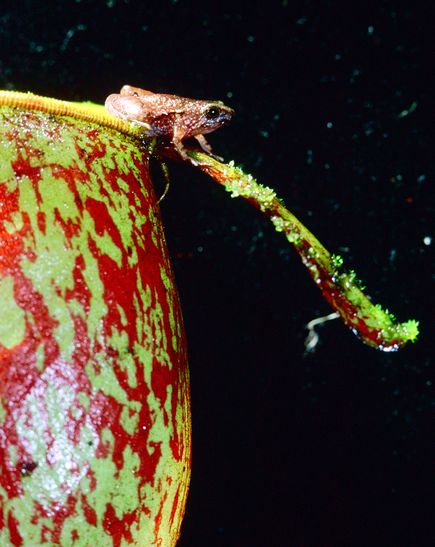

3.美丽的瓶状叶

这种豌豆大小的青蛙的名字,是根据它们赖以生存的一种植物的名字命名的。瓶状猪笼草(Nepenthes ampullaria)生长在潮湿、阴暗的森林里,拥有一个球状叶。黄昏时分,雄性Microhyla nepenthicola经常会聚集到一棵猪笼草周围,开始对雌性唱“情歌”,它们的刺耳叫声每持续几分钟,就会安静一段时间,然后再接着鸣叫。摩尔说,这种青蛙交响乐有时会持续几个小时。

正是这种青蛙的叫声,让科学家深信他们正在接触一种新青蛙,而不是另一种青蛙的幼体。摩尔表示,因为只有成年青蛙才会叫。

4.小蝌蚪

这是生活在婆罗洲猪笼草中的一个小型新蛙种的幼体。雌性青蛙在此类植物的两侧孵卵,蝌蚪就在猪笼草采集的水中长大。这个新蛙种名为Microhyla nepenthicola,属于一个名为microhylid的小青蛙家族。据摩尔介绍,在已知大约30个microhylid蛙种中,许多是亚洲小型树蛙。成年microhylid蛙一般以昆虫幼体、小苍蝇或蚂蚁这样的小昆虫为食。

5. 小青蛙趴在“指甲床”上

科学家对这只猪笼草姬蛙(Microhyla nepenthicola)幼仔进行了测量,现在的它还没有完全发育成熟,蝌蚪尾巴还没有退去。“环保国际”的摩尔指出,由于栖息地萎缩、疾病和气候变化,世界上的很多青蛙以及其他两栖动物正在人们的视线中消失。目前尚不清楚这一新物种的生存是否面临威胁,但由于砍伐和开辟棕榈油种植园,它们的雨林家园正遭到破坏。在最近出版的《动物分类学》杂志上,研究人员详述了这个新发现的豌豆大小青蛙种群。(秋凌)

一周精彩太空照:英仙流星划过非洲最高峰(图)

新浪环球地理讯 北京时间8月17日消息,美国国家地理网站公布了过去一周的精彩太空照片。这些照片集中展现了美国宇航局与其他国家航天局最新拍摄的星系剧烈碰撞、流星从乞力马扎罗山顶划过及最大冰川崩裂形成“冰岛”等壮观景象。

1.流星划过非洲最高峰

根据这张于8月9日公布的照片,一颗流星从非洲第一高峰——坦桑尼亚的乞力马扎罗山上空划过,与此同时,向山顶进发的登山者的手电筒光则如蛇般蜿蜒。8月12日晚到8月13日凌晨,光临地球的英仙座流星雨活动达到峰值,月亮的亮光暗下来,使得一颗颗流星看上去更加明亮,这种壮观的景象令北半球的观测者们惊讶不已。

2.太空机器人

这是太空机器人“Robonaut 2”6月2日在休斯敦约翰逊太空中心一个电磁干扰实验室内的画面。虽然“Robonaut 2”不能说话,但这并不意味着它不能交流。这款机器人的灵巧度接近人的水平,它正在操作人员的帮助下,在微博Twitter上记录一场风暴,而在今年秋天发射到太空以后,仍会继续这样做。

“Robonaut 2”机器人由美宇航局和通用汽车公司联合开发,将于今年11月发射到国际空间站,在那里,它将通过休斯敦地面控制人员的指令,实施单调或危险的工作。虽然日程安排很满,“Robonaut 2”机器人仍有时间对从《星际迷航》到《星球大战》等电影中的理论进行评估。“Robonaut 2”机器人的操作人员8月10日在Twitter上写道:“我对它真是羡慕不已。C3PO就是擅长飞檐走壁的‘金色罗宾’。”

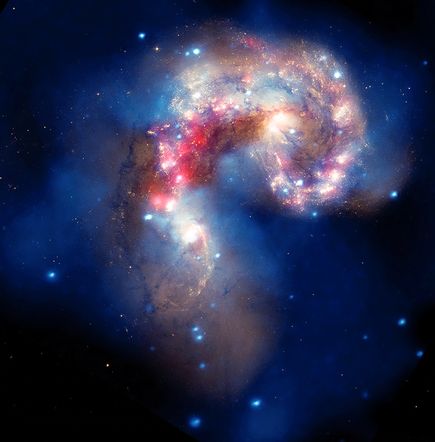

3.星系剧烈碰撞

根据钱德拉X射线太空望远镜、“哈勃”太空望远镜和“斯皮策”太空望远镜(红色)所拍照片合成的彩色图,它们分别以蓝色、金色和褐色以及红色显示了星系碰撞的壮观瞬间。这张合成图由美宇航局大天文台(Great Observatories)计划于8月5日公布。这些触角星系距离地球大约6200万光年,得名于像触角一样的“手臂”(由星系相撞产生的潮汐力形成)。这场正在发生的碰撞始于一亿多年前,诱发数百万颗恒星在尘埃和气云中形成。

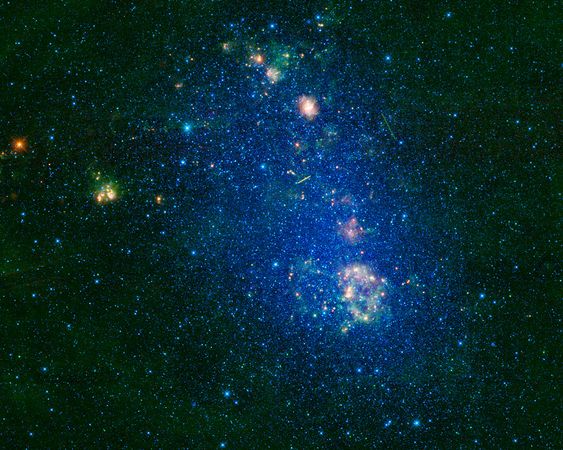

4.不规则星云

根据美宇航局8月9日公布的照片,不规则星云——小麦哲伦星云确实不符合像“螺旋星云”等其他星系的分类标准。照片由美宇航局广域红外线巡天探测卫星(WISE)拍摄。根据WISE网站介绍,小麦哲伦星云距离地球大约20万光年远,命名于葡萄牙探险家费迪南德-麦哲伦,是他在1519年的环球之旅中发现的。

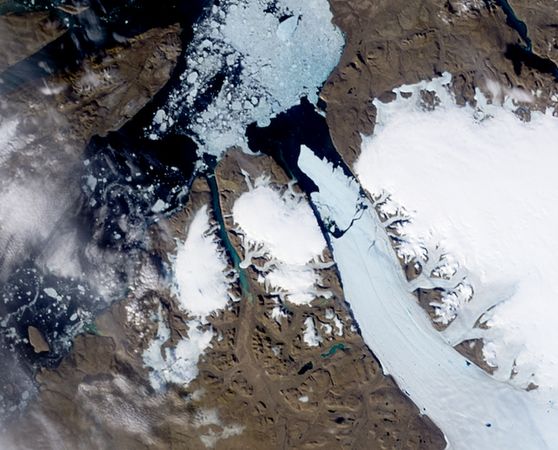

5.北极冰川崩裂形成“冰岛”

在这张美宇航局地球天文台(Earth Observatory)8月10日公布的照片中,一个面积相当于四个曼哈顿的冰山8月5日从格陵兰岛彼得曼冰川脱落。这或许是有记录以来最大的冰川崩裂,事件发生数小时后美宇航局Aqua卫星携带的中分辨率成像光谱仪(MODIS)便捕捉到这一幕。据特拉华大学海洋物理学家和工程师安德里亚斯-穆恩肖(Andreas Muenchow)介绍,从彼得曼冰川分离的“冰岛”面积达100平方英里(约合260平方公里),其含水量足够供应全美国民众饮用水120天之久。(孝文)

女船长驾万余塑料瓶所建双体船穿越太平洋(图)

新浪环球地理讯 北京时间8月4日消息,据美国国家地理杂志网站报道, “普拉斯提基”(Plastiki)号于今年3月从美国旧金山出发穿越太平洋,在航行8000海里后,于上月末成功到达澳大利亚港口城市悉尼。“普拉斯提基”号是一艘长约60英尺(约合18米)的双体船,主要用大约1.25万个再生塑料瓶建造而成。

1.航行中的“普拉斯提基”号

在旧金山海湾的试航中,船员们驾驶“普拉斯提基”号稳步航行。太平洋探险之旅的领队戴维-德罗斯柴尔德(David de Rothschild)在“普拉斯提基”号启航前接受美国国家地理网站采访时说:“‘普拉斯提基’之旅注定会是伟大的冒险,但我认为更令人激动的是,它可以激发公众对如何合理利用塑料用品的大讨论。”据悉,此次海上冒险的目的是为了激起人们对废物再利用的意识,号召大家关注海洋生态健康,特别是日益严重的海洋垃圾——塑料碎片给海洋环境带来的污染。

2.“普拉斯提基”号船尾

“普拉斯提基”号从旧金山出发,穿越太平洋向澳大利亚悉尼进发时,海水不断拍击着船尾。“普拉斯提基”号用一万多个可回收利用的塑料瓶建造,而且,这并不是这艘“垃圾船”上唯一的“环保声明”。安装在船尾的太阳能电池板(在这张照片上清晰可见)为船员们可持续、“远离电网”的生活方式提供动力。“普拉斯提基”号还具有其他诸多环保特点,例如使用风能、拖尾式螺旋桨涡轮、自行车发电机、尿液回收系统、雨水采集系统甚至是水栽花园。

3.船员被海水淋湿

在历时128天的海上航行中,“普拉斯提基”号经受住了各种考验,证明其坚实耐用,适于航海,不过船上的生命却要接受大海的近距离洗礼,比如这个浑身浸透的船员所遭受的考验。在悉尼码头,“普拉斯提基”号女船长、英国海员罗伊尔说,人类与大自然的关系是此次航海之旅的最大收获之一,也是他们试图与别人分享的普遍客观现实。罗伊尔说:“我们许多人并未感觉到与海洋的联系,我们并未意识到我们的每一次呼吸、喝的每一口水都与海洋存在联系,无论我们住在旧金山还是爱达荷。”

4.提供浮力的塑料瓶

一个人的垃圾是另一个人的财宝:这句老话用在赋予“普拉斯提基”号大部分浮力的空塑料瓶上或许最为贴切。德罗斯柴尔德将“普拉斯提基”号当作“变废为宝”的典型例证,向公众说明合理使用塑料可以将今天的垃圾变为一种有价值的资源,同时避免数百万吨垃圾污染海洋。船员们发现,塑料在太平洋几乎无处不在,甚至是最为偏远的水域。无数微小碎片(被称为“美人鱼的眼泪”)进入海底的食物链,同时,更大的碎片则会在每年杀死无数的海鸟、海洋哺乳动物和海龟。

秘鲁发现恐怖人祭墓道:特殊骨架头上佩戴铜饰(2)

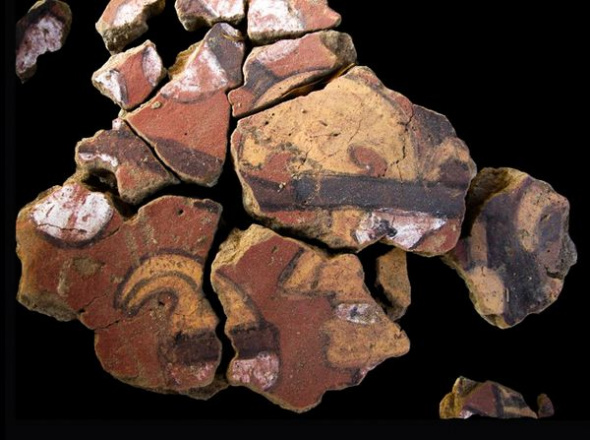

5.血腥牧师

哈埃卡·班德拉新发现的壁画碎片,刻画的是献礼祭祀仪式中的神职人员。韦斯特说:“这位神职人员主持祭祀仪式,并在女祭司和其他同事旁杀死战犯,然后为神灵奉上一碗鲜血。”

6.儿童不得入内?

哈埃卡·班德拉遗址发现一个陶罐,可追溯至莫切时代晚期,在公元7世纪和8世纪之间,图案是一个女人左臂抱着一个孩子。负责该遗址的考古学家不确定这个陶罐到底是祭品还是“献礼”人祭仪式的一部分。

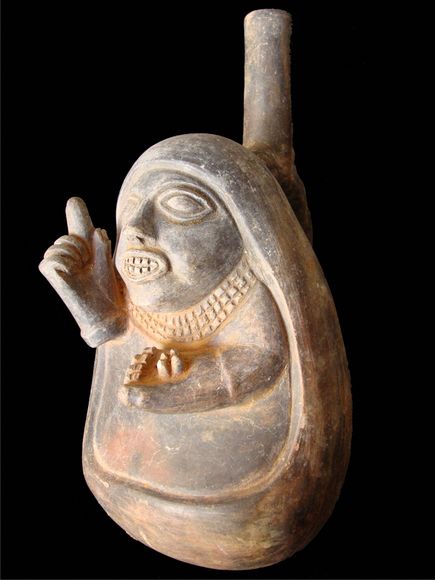

7.医师

哈埃卡·班德拉遗址出土的陶罐可追溯至公元8世纪,上面刻画的是一个医师,他背着圣派德罗仙人掌——安第斯山重要的传统药物。韦斯特说:“莫切时代医师非常普遍,他们会治病救人或接生婴儿。”

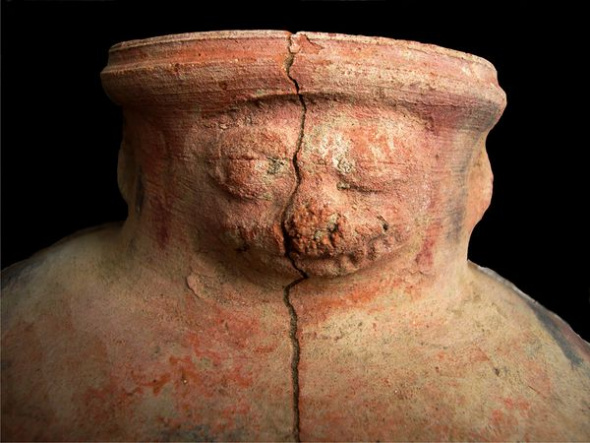

8.笑脸

这个带着笑脸的水罐可追溯至莫切时代晚期。韦斯特指出,当时哈埃卡·班德拉祭祀陵举办过多次祭祀仪式。带有面孔的水罐是莫切古器物中常见的一种,韦斯特说:“它一定与仪式饮用水的准备工作有关。”(秋凌)