国际新闻

一周太空图片精选:黑洞高能喷射物点亮恒星

新浪环球地理讯 北京时间12月2日消息,美国国家地理网站日前公布了近一周来的精彩太空照片。这些照片展示了美宇航局“哈勃”太空望远镜最新拍摄的彩虹星云以及黑洞喷射高能粒子束等壮观景象。

1.美丽的彩虹星云

在美宇航局“哈勃”太空望远镜最新拍摄的彩虹星云(亦称“艾丽斯星云”)近照中,玫瑰色的雾霭如缕缕青烟,在恒星的照耀下显得格外美丽。虽然有些星云温度很高,可以自己生成光,但像彩虹星云这样温度较低的星云却清晰可见,原因就在于它们散开并反射了附近恒星的光。这些所谓的反射星云通常呈现蓝色,不过,一种不明化学物令彩虹星云的部分区域具有淡红色的色调。

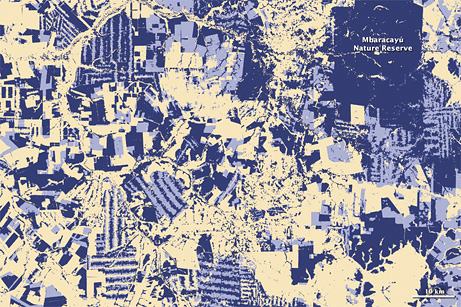

2.巴拉圭森林覆盖的显著变化

这是根据美宇航局“Landsat 5”和“Landsat 7”两颗卫星的数据制作的高清图,图中显示1990年至2000年间巴拉圭森林覆盖的变化情况。图中部分区域突出了长方形田地和狭窄的公路,它们正在改变巴拉卡育自然保护区(Mbaracayú Nature Reserve)的森林覆盖。此图是森林覆盖率变化情况分析报告的一部分,该分析结果表明从1990年到2000年,因农业和人类其他活动,巴拉圭的森林覆盖率减少了13%,其中大多数都处于巴拉圭河以东的大西洋森林(完全不同于亚马逊雨林的热带林地),包括巴拉卡育自然保护区周围森林。

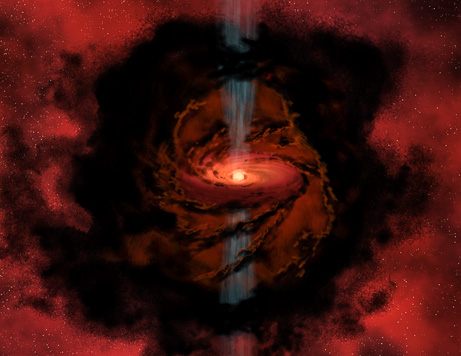

3.黑洞喷射高能粒子束

在这幅艺术想象图中,从黑洞(左)喷射而出的高能粒子束将附近星系的恒星点亮。两项根据欧洲南方天文台数据实施的最新研究表明,活跃的黑洞HE0450-2958通过“制服”附近的星系,引发快速的恒星形成过程,以此创建自己未来的家园。天文学家认为,多数质量很大的星系中央都有超大质量黑洞,虽然他们尚不确定星系和黑洞哪个最先出现。HE0450-2958黑洞没有自己的寄主星系。不过,这个黑洞的喷射物不断向附近的伴星系提供能量,该星系正以每年大约350个太阳的速度形成恒星,是普通星系形成恒星速度的100倍。天文学家认为,HE0450-2958黑洞最终会与附近的星系合二为一,创造一个成熟的星系,而黑洞就在其中央位置。

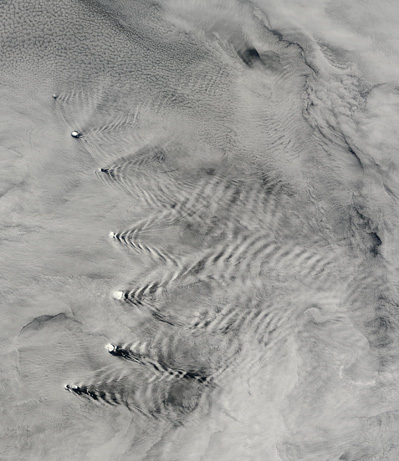

4.云现弧形洞

在这张由美宇航局Terra卫星拍摄的最新照片中,英属南桑威奇群岛在大西洋上空的云雾中形成了V形“航迹”,看上去就像是在平静的海面上行进的舰艇一样。随着大风从每座小岛周围刮过,空气会形成波,气波温度在山峰下降,在海槽升高,使得云在山峰形成,在海槽则不会,从而产生了我们从图中看到的云中出现弧形洞的景象。

5.“Terzan 5”星团闪耀

天文学家日前通过欧洲南方天文台甚大望远镜拍到了“Terzan 5”星团的最新照片。“Terzan 5”星团极不寻常,可能是个初生的原星系,很久以前与银河系合并。这个“未发育完全”的矮星系现在是银河系核球(galactic bulge)的一部分。所谓的银河系核球是指一个由银河系中心恒星和气体构成的稠密区域。(孝文)

非洲现史前鳄鱼群化石:猪鳄凶猛吃恐龙(图)

新浪科技讯 北京时间12月1日消息,据美国国家地理网站报道,近日,美国考古学家在非洲撒哈拉沙漠发现了一个史前鳄鱼群化石遗址,他们在遗址上挖掘出数种史前鳄鱼的化石残骸。此次发现的史前鳄鱼共有五种,它们分别是鼠鳄、扁平鳄、狗鳄、猪鳄、鸭鳄等,其中猪鳄最为凶猛,甚至以恐龙为食。

1、鼠鳄

本图是鼠鳄的电脑效果图,图中的鼠鳄正在吞食猎物幼虫。鼠鳄鼻子呈扁平状,它们曾经统治着整个冈瓦那超大陆。冈瓦那超大陆后来在大约1亿年前分裂成为南半球的数个大块陆地。美国芝加哥大学古生物学家保罗-塞利诺介绍说,“在非洲大陆,曾经存在着一个完整的鳄鱼世界。此前,我们对此知之甚少。”

2、扁平鳄

扁平鳄头部的电脑效果图。扁平鳄完全就是一种坐享其成的捕食者,它们往往会一动不动地潜伏数小时之久,张着嘴巴等待愚蠢的猎物主动送上门来。它们头部的主要部分就是长长的嘴巴,嘴巴大约有0.9米长,在嘴巴的上下方各有两排白森森的利齿。扁平鳄也是此次新发现的五类古鳄鱼物种之一,这五种鳄鱼共存于白垩纪时期。扁平鳄当时应生活于如今的尼日尔和摩洛哥境内,它们有着特殊的适应能力。

3、狗鳄

狗鳄的电脑效果图。狗鳄是一种以植物为食的古鳄鱼,它们拥有瘦长的腿部,这也表明它们可能是游泳专家。当遇到危险时,它们会敏捷地钻入水中逃跑。考古学家通过对此次新发现的史前鳄鱼的骨骼进行分析后发现,它们竟然都拥有快速奔跑的能力,和现代澳大利亚咸水鳄有许多相似之处。考古学家认为,鳄鱼祖先的这种奔跑能力主要是用来逃避捕食者的追击,同时也让它们的某些物种得以存活下来而不至于灭绝。在一些大面积灭绝的事件中,恐龙等古生物被完全灭绝,而诸如美国鳄、凯门鳄等多种鳄鱼之所以能够存活下来,都得益于这种快速奔跑能力。

4、猪鳄

猪鳄头部的电脑效果图。在此次新发现的古鳄鱼物种中,猪鳄应该是最凶猛的一种。它们身长大约有6.1米,全身披甲,拥有锋利的牙齿,以捕猎恐龙为食。在猪鳄的嘴巴中,共有三组长长的利齿。当它们合上嘴巴时,利齿甚至都可以突出到嘴外,如此长的利齿可以帮助它们将恐龙肉撕咬成片。塞利诺介绍说,它们可以用带有利齿的口鼻部撞向猎物,这样会让它们的攻击力更强。

5、鸭鳄

鸭鳄模型图。鸭鳄拥有一个扁长、平滑的鼻子,它的鼻子异常敏感和坚硬,可以用来掘开厚厚的植被,然后再用钩状的牙齿捕捉青蛙和浅水中的小鱼。美国国家自然历史博物馆古生物学家汉斯-戴特尔-休斯表示,“在冈瓦那超大陆,事实上有许多奇怪的种物。对于研究鳄鱼化石的人来说,这些新发现的物种非常令人着迷。”

6、塞利诺与鳄鱼化石

塞利诺自2000年起就开始在北非沙漠中探索古鳄鱼的踪迹。塞利诺表示,“我们都知道超级鳄鱼是所有鳄鱼中的庞然大物。但是,我们对于白垩纪中存在的许多生物仍知之甚少。”(彬彬)

一周太空图片精选:宇宙托儿所孕育出恒星(图)

新浪环球地理讯 北京时间11月27日消息,据美国地理杂志网站报道,这是近期拍摄的一组太空图片,其中既有蓝“蟹”,也有“太阳海啸”,从中你可以看到太空其实很精彩。

1.蟹状星云

这幅有关蟹状星云的新图片是太空合作的产物。图片所使用的数据来自钱德拉X射线天文望远镜、哈勃太空望远镜以及斯皮策太空望远镜。美国宇航局表示,蟹状星云是距地球6000光年的一颗恒星爆炸残余。由于威力巨大,人们在公元1054年就发现了这场大爆炸。

“斯皮策”捕捉的红外线和“哈勃”捕捉的可见光,为蟹状星云不断扩张的碎片云增添了紫色和红色。与此同时,“钱德拉”的X射线观测则帮助天文学家了解来自这颗已死恒星核心——也被称之为白矮星——的高能粒子(图中蓝色区域)。

2.阳光照射蓝色地球

照片由国际空间站上的一名宇航员拍摄,展现了阳光照射蓝色地球的景象。自11月18日以来,“亚特兰蒂斯”号航天飞机便与这个轨道前哨呈对接状态,以执行升级部件安装任务,同时为安装一个名为“宁静”的新太空舱做准备。空间站的新节点舱将于2010年2月搭乘航天飞机发射升空,用于放置生命支持设备以及一个7窗圆屋顶形观测舱。

3.星系半人马座A附近的不透明尘埃带

天文学家就像是一个星系验尸官,他们“切开”星系半人马座A附近的不透明尘埃带,查看这个庞然大物到底在“吃”些什么。据科学家推测,覆盖半人马座A中部的尘埃带可能是一个较小螺旋星系的残余。这个螺旋星系在2亿至7亿年前被其它天体吞噬。

位于智利拉西拉的欧洲南部天文台拍摄的近红外照片捕捉到最清晰的尘埃带背后景象——一个由星团构成的平行四边形。这一发现符合一个星系与另一个更大星系合并后可能呈现景象的预测。

4.宇宙“托儿所”内部景象

这幅图片并不是摇滚乐队“刺脊”的新专辑封面,而是画家创作的想象图,展示了一个宇宙“托儿所”内部可能呈现的景象。所说的“托儿所”是指一个恒星形成区,旋转的尘埃和气体云孕育出一颗颗恒星。

斯皮策太空望远镜最近获取的数据帮助天文学家发现了迄今为止观测到的最年轻褐矮星,它就隐藏在一个茧状尘云内部深处。褐矮星也被称之为“失败的恒星”,它们的亮度和温度均低于常规恒星。研究新发现的最年轻褐矮星能够帮助科学家了解褐矮星如何形成以及为何无法进化成它们的兄弟姐妹那样,拥有亮度更高、质量更大这些特征。

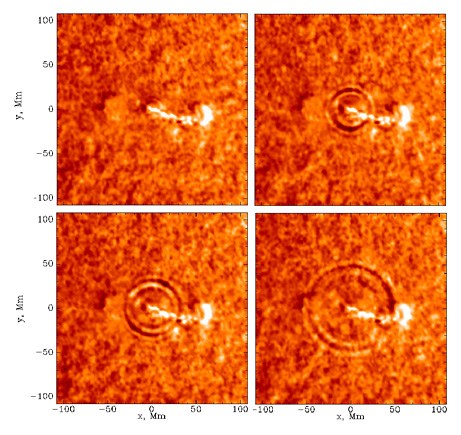

5.太阳海啸

首次捕捉到太阳上泛起巨大波浪的三维图像的天文学家表示,“太阳海啸”真实存在。在这些于1996年拍摄的太阳照片中,太阳物理学家第一次发现有关巨浪存在的证据,但很多人并不相信这一发现就足以证明预测中任何规模的“太阳海啸”真实存在。

现在,两艘STEREO(日地关系天文台的英文缩写)飞船最终拍摄到空前的“太阳海啸”景象。据悉,这场“海啸”由2月的一场太阳黑子爆发所致。巨浪高度超过6.2万英里(约合10万公里),以每小时56万英里(约合90.1万公里)的速度向外移动,所携带能量相当于2400兆吨TNT炸药爆炸产生的威力。(孝文)

海洋仿生机器人:首条机器鱼2843个零件组成

新浪环球地理讯 北京时间11月4日消息,据美国国家地理网站报道,目前,全世界的研究人员都在研制外形和功能均与水生动物类似的仿生机器人,原因在于:这些灵感来自于大自然的机器人工作效率通常要高于机器人家族其它更为呆板和笨重的成员。

1.机器人Gymnobot

看上去,图片为我们呈现的似乎是一条鱼,一条可以在水中游动的鱼。而实际上,它却是一个机器人。具体地说,是由英国巴斯大学受亚马逊刀鱼启发研制的机器人Gymnobot。

Gymnobot打造者、巴斯大学的威廉·梅吉尔表示:“这是一款类鱼机器人,全身都是充当其推进器的肌肉组织。但这种设计尤其不利于安装电路板。”为了获得更大空间容纳照相机以及其它电子设备,梅吉尔的研究小组从刀鱼身上获得灵感——刀鱼能够让身体保持“僵硬”状态以在水中感应电流。同样地,Gymnobot可利用底部刀片般的“鱼鳍”推动自己在水中前行,同时让身体处于僵硬状态。

梅吉尔及其同事希望,这款机器人能够用于研究生活在靠近海岸的海洋生物。在这些区域,推进器往往会卷起很多沉淀物或者被海草缠绕,不利于科学家对其进行研究。

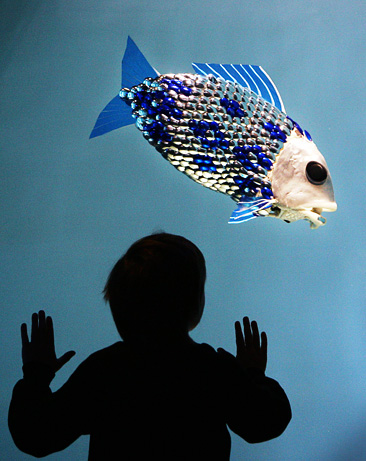

2.宝石般的机器鱼

照片于2005年10月7日在伦敦水族馆拍摄,一名儿童正在饶有兴趣地观看一条好似宝石般的机器鱼。不久之后,5条类似的机器鱼将被部署到西班牙海岸,执行搜寻水中污染物的巡逻任务。

这种机器鱼身长4.9英尺(约合1.5米),由英国艾塞克斯郡大学研制。研究人员将在图片展示的原型基础上对其进行改进。借助于更长的电池寿命以及更为先进的传感器,机器鱼一次能够在希洪港执行大约8小时的探测任务,而后自行向一家充电站报告并无线传输勘测数据。

3.机器龙虾

这些机器龙虾拥有很高的灵活性,可用于探测水下矿藏。就像真龙虾一样,这种小型机器人也长着能够感知障碍物的触须,8条腿允许它们朝着任意一个方向移动,爪子和尾巴则帮助它们在湍急的水流以及其它环境下保持身体稳定性。

机器龙虾发明人约瑟夫·艾尔斯曾撰写多部龙虾食谱。过去30年来,他一直潜心研制类似这样的仿生机器人。据悉,机器龙虾是艾尔斯为美国海军位于东北大学的海洋学中心研制的。

4.机器企鹅

图中展示的机器企鹅能够在无需人类帮助下穿越水池,同时还拥有反向游泳能力,这一点与真实的企鹅截然不同。机器企鹅由德国费斯托工程公司设计制造,该公司主要向汽车业销售充气设备。这种仿生机器人在设计上用于测试新技术,费斯托的仿生三角架以及用于在装配线上操纵易碎物体的鱼鳍钳设计灵感都来源于机器企鹅。

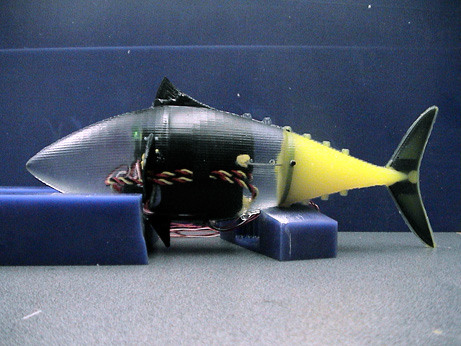

5.机器金枪鱼“查理”

图片展示的是机器金枪鱼“查理”,据信是世界上第一条机器鱼。经过为期3年的研制,这条机器鱼于1994年在美国麻省理工学院上演水下处女秀。“查理”在设计上尽可能多地模拟真实鱼类,它长有40根肋骨、肌腱以及带有椎骨的节状脊椎,同时装有6个发动机,全身零部件数量高达2843个。

麻省理工学院后期研制的机器鱼减少了用于模拟真鱼游动的移动部件数量,但此时的机器人仍具有真正意义上的仿生性。值得一提的是,类鱼性并不总是机器鱼研制者关注的问题。巴斯大学的梅吉尔说:“我的目光聚焦在另一个问题上。我看到了机器鱼如何工作,也非常欣赏它们的表现,但我真正希望看到的是能够像推进器一样工作的东西。”

6.机器水母

图片展示的是德国费斯托工程公司研制的机器水母,其所拥有的能力绝对可以让人们大吃一惊。它们利用圆顶结构内的11个红外发光二极管实现彼此间的通讯。据悉,费斯托公司正利用机器水母测试大型工程问题能否通过许多小型系统通力合作完成。

7.机器金枪鱼

图片展示的是麻省理工学院自“查理”之后在机器鱼研制方面取得的最新成果——一款机器金枪鱼。这个新原型拥有柔软的身体,体内只装有1台发动机以及6个移动部件,使其能够在更大程度上模拟真实鱼的移动。

由于身体完全由一整块柔软的聚合体材料制成,避免了水破坏脆弱内部零件的可能性。虽然仿真程度极高,但人们决不会将这款机器人误认为真正的金枪鱼。真正的金枪鱼每秒游动距离最远可达到体长的10倍,而机器金枪鱼的成绩却只有1个身长。

8.机器金虎鱼

在2005年日本举办的一次展览会上,这款机器金虎鱼吸引了众多人的目光。其功能是负责监视桥梁安全同时跟踪鱼群生存状况。据悉,这条眼睛凸出的机器鱼由罗美工程公司研制,外形酷似日本传说中长着虎头鱼身的金虎鱼。(秋凌)

2009最怪异物种发现公布:鱼长獠牙似吸血鬼

新浪环球地理讯 北京时间10月30日消息,据美国国家地理网站报道,科学家今年在世界各地又发现了许多新的物种,其中不乏像“吸血鬼鱼”这样怪异的物种,它们让我们真正体验了大千世界无奇不有的“惊诧”。以下是今年发现的六种堪称最怪异的生物。

1.吸血鬼鱼

虽然这条雄鱼不会吸你的血,但却长着锋利的獠牙,为其赢得了“Danionella dracula”的学名,就像传说中的吸血鬼一样。“吸血鬼鱼”是2009年3月在缅甸发现的,它的獠牙其实并不是真牙。据研究人员介绍,这个外形恐怖的鱼种的祖先早在距今5000万年前便永远地失去了它们的牙齿。他们认为,雄性吸血鬼鱼利用这些超长牙齿在争斗中“恐吓”对方。

2.无鳞鱼

这条外形诡异的鱼是2009年9月在巴西的巴伊亚海岸附近发现的,体长6英尺(约合2米),发现时已经死亡,尚处于幼鱼期。研究人员后来检查发现,这是一种罕见的来自深海的泡状鱼。因其柔软的鼻子以及无鳞的锥形躯体,它们被称为“果冻鼻鱼”(jellynose),以海底生物为食。

3.无眼鳗鱼

今年,研究人员在澳大利亚地下发现了850个生物,这条“瞎眼”鳗鱼是其中之一。由于生活在不见天日的环境中,也就没了眼睛存在的必要。研究人员表示,这种罕见的鳗鱼体长16英寸(约合40厘米),是在凯普山脉(Cape Range)蓄水层中发现的,为迄今在澳洲大陆发现的身体最长的物种。

4.幽灵鲨

新发现的东太平洋黑色幽灵鲨(ghostshark)正在美国加利福尼亚和墨西哥下加利福尼亚半岛附近海岸水下数千英里深处活动。研究人员在2009年9月表示,这种造型奇特的鱼类前额有像球杆一样的性器官,属于神秘的银鲛目鱼类——或许是现存最古老的鱼种。

5.Hickmanolobus蜘蛛

科学家在2009年3月表示,这种长相怪异的蜘蛛学名为Hickmanolobus linnaei,是在澳大利亚新南威尔士州发现的,以藏身落叶层的微小无脊椎生物为食。它是科学家今年初在澳洲大陆发现的19个新物种之一,其中还包括一种以蜘蛛为食的黄蜂。

6.食肉性海鞘

这种食肉性海鞘或许是今年科学家发现的最奇特的生物,它有一个漏斗状器官,捕食过往的鱼类和其他生物。迄今,科学家已发现了大约2000个海鞘种类,其中大多数都是所谓的滤食动物,即以海水中的浮游动物为食。研究人员在2009年1月称,新发现的海鞘体长20英寸(约合50厘米),紧紧贴在深13143英尺(约合4006米)的海底,这是迄今在澳大利亚水域发现的生活在海底最深处的动物之一。(孝文)

科学家新发现7种会发光的蘑菇(组图)

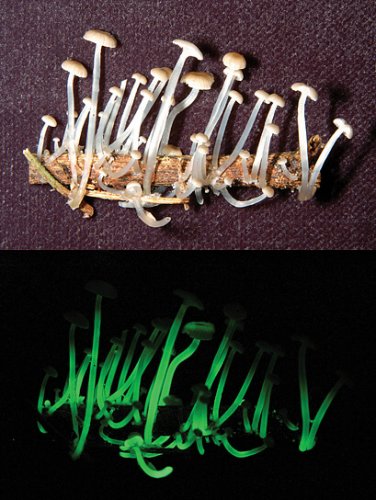

新浪环球地理讯 据美国国家地理网站报道,研究人员在世界各地发现了7种能在夜间发光的菌类新种,在全球发现的能在夜间发光的蘑菇品种因此增加到71种。下面是其中几种新发现的菌类:

1. 发光蘑菇Mycena luxaeterna

正如来源于莫扎特《安魂曲(Requiem)》片段的它的拉丁名字的含义,在巴西雨林里新发现的这种发光的蘑菇Mycena luxaeterna,确实是一个永久性光源。据10月5日发表在《真菌学(Mycologia )》杂志上的一篇论文介绍,这种小蘑菇是在世界各地发现的七种可在夜间发光的菌类新种之一,这一发现使在全球发现的能在夜间发光的蘑菇种类增加到了71种。

旧金山州立大学的丹尼斯·德斯贾尔丁(Dennis Desjardin)和他的同事在新月之夜寻找蘑菇,他们进入的那片雨林经常伸手不见五指。然而德斯贾尔丁表示,不过“当你低头向下看,地面就像繁星点点的夜空。每一颗闪闪发光的小星星就是一棵蘑菇,地面美丽迷人。”

他们研究发现,M. luxaeterna的茎上拥有一种非常与众不同的粘性液体,在炎热的白天,这种物质可能起到保证蘑菇根茎湿润的作用。德斯贾尔丁表示,不知情的昆虫很容易粘在这种天然捕虫器上。德斯贾尔汀跟圣保罗大学的卡西乌斯·斯蒂瓦尼(Cassius V. Stevani)一起发现了这种蘑菇。德斯贾尔丁的同事、美国纽约州立大学科特兰分校的蒂莫西·巴罗尼(Timothy Baroni)研究这种蘑获得了国家地理学会的资助。

2.荧光小蘑菇Mycena luxarboricola

最近研究人员在巴西靠近大西洋的雨林里发现了可以发出荧光的小蘑菇Mycena luxarboricola,这种蘑菇仅靠树皮生长。旧金山州立大学的德斯贾尔丁说:“当你在雨林中穿行时,会发现树木旁边闪闪发光。”

据最新研究,这种刚刚被发现的蘑菇可能有助于科学家更好地了解此类醒目的展示意图何在。例如,蘑菇可通过夜间发出荧光,吸引喜欢在夜间活动的昆虫,昆虫降落在它们上面,它们的孢子可能会粘在昆虫身上,它们通过这种方式把孢子传播开来。在浓密而少风的雨林里,这种方法是蘑菇繁衍后代的重要战略之一。

3.森林之光

研究人员在南太平洋婆罗洲马来西亚部分的一个猩猩恢复中心发现了蘑菇新种Mycena silvaelucens,其拉丁名字的意思是“森林之光”。大部分发光菌类都生长在世界热带地区树木茂密的森林地带,例如东南亚、加勒比海和南美。不过研究人员并不清楚上述植物为什么会选择这样的生长地,这些地方到底对它们的生长有什么好处。

旧金山州立大学的德斯贾尔丁和同事通过一个跨国科研小组,一直在寻找世界各地的荧光蘑菇。他们呼吁其他研究人员,如果你发现一种新的菌类,你不妨在夜间看一看,看看它是否能发出荧光。

4.发光蘑菇Mycena abieticola

研究人员仅在巴西南部看见过一次发光蘑菇Mycena abieticola,以前人们曾在墨西哥看到过这种菌类,它们主要生长在杉树上。

旧金山州立大学的德斯贾尔丁表示,所有荧光菌类都发出波长相同的微黄绿色荧光。一个化学过程导致菌类发出荧光,目前,人们对这个化学过程了解很有限,该过程跟萤火虫发光的机制非常类似。

5.永恒的光

研究人员在波多黎各一根倒下的原木上发现了荧光蘑菇Mycena luxperpertua,后来研究人员在实验室里培养出这种菌类。Mycena luxperpertua的意思是“永恒的光”,这个名字取自《安魂曲(Requiem)》。

旧金山州立大学的德斯贾尔丁表示,这些发出荧光的菌类“看起来就像森林里一些非常可怕的动物闪闪发光的眼睛”。

6. 已知最为古老的发光菌类

Mycena chlorophos是已知最为古老的发光菌类,19世纪研究人员首次在日本小笠原群岛发现了它。从此以后,科学家不管蘑菇发光不发光,他们把任何一种灰色菌类都命名为“发光的M. chlorophos”,即使在美国发现也不例外。在2009年10月发表的论文中,这项研究的领导者、旧金山州立大学的德斯贾尔丁和他的同事们最终确定,只有东南亚有M. chlorophos。在这项研究中,他们向世界介绍了7种发光蘑菇新种。现在已知的71种荧光蘑菇中,有近四分之一是由德斯贾尔丁发现的。(孝文)

摄影师步行追踪叉角羚200公里大迁徙(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月21日消息,据美国国家地理网站报道,叉角羚大迁徙全程125英里(约合200公里),是世界上路程最长的陆上哺乳动物迁移之旅之一。2008年秋季和2009年春季,生物学家兼摄影师乔·里斯在国家地理学会远征理事会的资助下,成为步行拍摄叉角羚整个迁移过程的第一人。由于人类制造的诸多障碍——栅栏、公路、天然气田以及房地产开发项目——叉角羚的迁移之旅面临艰难险阻。

1.栅栏挡住去路

这张图片拍摄于2008年秋季,拍摄地点位于美国怀俄明州格林河上流盆地。图片中,一群叉角羚被一个栅栏挡住了去路。由于无法跳过栅栏,它们被迫从中间慢慢穿过或者从带刺的铁丝下面小心翼翼地钻过,否则的话,它们就要选择后退,放弃已经有着6000年历史的年度大迁徙。

2.大提顿国家公园的3个“流浪者”

大提顿国家公园的3个“流浪者”。每一年的晚些时候,叉角羚便会从这里踏上迁徙之旅,2008年秋季的强降雪给迁徙带来了不小麻烦。在降雪导致食物出现紧缺时,鹿群便选择穿过怀俄明州的格罗斯·温特尔山脉,而后朝山艾树丰富的南方进发。

3.格罗斯·温特尔山脉

从空中看,格罗斯·温特尔山脉绝对是一个令人畏惧的障碍。对于大提顿国家公园的叉角羚来说,这里是它们再熟悉不过的地方,为了完成大迁徙,它们必须逾越这个天然障碍。怀俄明州是近50万只叉角羚的家,这一数量差不多超过当地人口。

迁徙过程中,鹿群要穿过人类栖息地,其中包括住宅区在内。出于一个可能令人感到吃惊的理由,住宅区成为里斯眼中叉角羚面临的最大威胁。这位在2008年秋季和2009年初级步行追踪拍摄叉角羚迁徙的摄影师表示:“叉角羚对狗可谓是深恶痛绝。”

4.透过叉角羚之眼领略大迁徙

为了躲避侵袭远北地区的降雪,每一年秋季,叉角羚都要进行一次迁徙,穿过怀俄明州的格罗斯·温特尔山脉并朝南方进发。2008年秋季和2009年春季,摄影师里斯透过叉角羚之眼,亲自领略了大迁徙全过程。

叉角羚拥有绝佳的视力并且不喜欢陌生人在附近活动,这就给里斯的拍摄带来难度。为此,他特意架起了动作触发照相机,拍摄类似本图这样的照片。他说:“我必须知道它们会到何处去,才能在合适位置架好照相机。为了做到这一点,我必须与它们一同上路,完成整个迁徙过程。”

5.返回大提顿国家公园

在2009年春季解冻期,怀俄明州叉角羚又重新踏上迁徙之旅,返回大提顿国家公园。由于融雪水的流入,河流和小溪水位上涨,为这些必须返回夏季栖息地的动物制造了又一个令人畏惧的障碍。

6.叉角羚幼仔打盹

拍摄于2009年6月的一天,在怀俄明州的大提顿国家公园,一头刚刚降生一天的叉角羚幼仔正在打盹儿。不久之后,这头小鹿便会加入成年叉角羚之列。成年叉角羚是世界上奔跑速度最快的陆上动物之一,时速可达到53公里左右(约合每小时86公里)。里斯表示,叉角羚幼仔往往选择“卧倒”的方式,能够更有效地躲避捕食者。

7.史诗性迁徙

展示了站在大提顿国家公园大山下的一头叉角羚,它所在的鹿群共有数百个成员。摄影师兼生物学家里斯表示,希望能够通过此次跟踪拍摄,提高人们对叉角羚史诗性迁徙的关注,同时促使人们采取措施保护这些动物。

他说:“这是一个令人难以置信的过程,因为就发生在美国中部地区。叉角羚的迁徙可能是世界上路程最长的迁徙之一。给人的感觉是,这种长途跋涉早已经成为过去。但叉角羚的迁徙依旧存在,我认为我们有必要对它们进行保护。”(秋凌)

未来海洋渔场:可在水中自由移动(组图)

导读:未来的养鱼笼可以移动,能够凭借自身的推进力(模拟野生鱼群移动)遨游于海洋之中。其结果是,消费者可以享受到更绿色、更可口的海鲜。

1.波多黎各一家传统深水养鱼场

图片拍摄于2007年,展示了波多黎各的一家传统深水养鱼场,数千条军曹鱼在中部周围游动。专家们表示,未来的养鱼笼可以移动,能够凭借自身的推进力(模拟野生鱼群移动)遨游于海洋之中。其结果是,消费者可以享受到更绿色、更可口的海鲜。

过去,人们对军曹鱼知之甚少。最近,它们却突然成为拉丁美洲和加勒比海水产业的“超级明星”。食客们发现这种鱼的味道非常鲜美,而渔民则非常欣赏它们惊人的生长速度。军曹鱼的生长速度是其它大多数鱼类的10倍。借助于图片中展示的养鱼设施,来自陆上孵化场的鱼苗可以在干净的深海区生长成熟。

2.新型养鱼笼“水中豆荚”

这张未标注日期的合成图片展示了漂浮在波多黎各Snapperfarm渔业公司养鱼场的新型养鱼笼,名为“水中豆荚”。“水中豆荚”由三角形嵌板构成,嵌板上方覆盖着带有乙烯基涂层的镀锌钢网,这种养鱼笼的直径在8至28米左右。

麻省理工学院的科学家克里夫·高迪为“水中豆荚”安装了遥控装置推进系统(未在图片中呈现)。推进系统的采用预示了这样一种可能的未来景象,类似“水中豆荚”这样的养鱼笼将漫游于干净的深海区之中。

全球消费的鱼有一半来自于水产养殖业,随着野生鱼类资源减少加之对鱼类食品的需求越来越大,水产业将在未来扮演更加重要的角色。联合国粮农组织警告说,世界上70%的渔业资源已被开发(鱼类繁殖速度仅仅能够抵消捕捞量)、过度开发或者枯竭。

3.重80吨的远程遥控养鱼设施

在这张未标注日期的图片中,我们看到的是漂浮在美国新罕布什尔州沿岸一个重80吨的远程遥控养鱼设施。在设计上,这个养鱼设施即使遭受破坏性东北大风或风暴也能幸存下来。它是新罕布什尔州大学深海渔场计划的一部分,饲养员通过管道向4个深海区鱼笼内的鱼群提供食物。

当前绝大多数海洋渔场均位于近岸浅水区。近岸养鱼容易滋生传染病,所产生的废物也会对海水造成污染。因此,养鱼笼必须不断移动以确保海水洁净和鱼群健康。

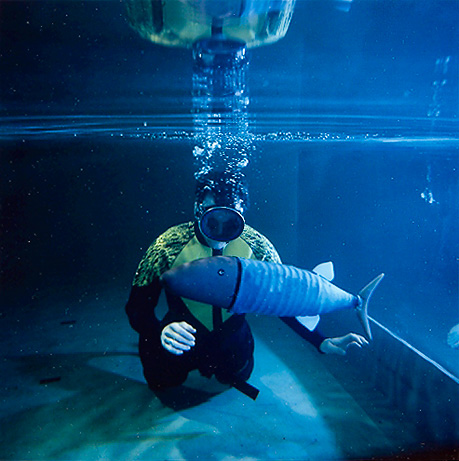

4.“海洋站”鱼笼

在这张未标明日期的图片中,一位潜水员正在波多黎各Snapperfarm养鱼场巨大的鱼笼附近活动。面对这个名为“海洋站”(SeaStation)的鱼笼,潜水员显得非常渺小。Snapperfarm是少数在干净深水区饲养高附加值咸水长须鲸的渔业公司之一。

深水养殖污染小,不易滋生疾病,同时也缓解了近岸养鱼遇到的其它一些常见问题。但这种方式面临的挑战也同样是独一无二的:部署在开放海域的养鱼设施必须能够经受住恶劣的海洋环境考验,同时还要面临更大的捕捞难度和费用。

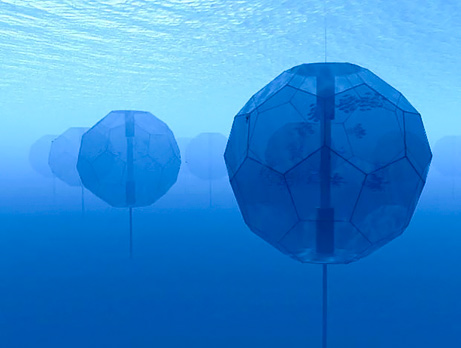

5.能自给自足的“海洋之球”

在这张画家创作的想象图中,一组名为“海洋之球”(Oceansphere)的养鱼笼以半潜姿态漂浮在开放海域。“海洋之球”由铝和凯夫拉尔纤维制成,直径为162英尺(约合49米),可解开系绳并释放到海床。“海洋之球”安装的一个系统能够将海洋热能转化成电,帮助其实现自行发电。

投入使用之后,“海洋之球”将成为自给自足程度更高的养鱼笼。自给自足是实现遥远开放海域养殖业具有商业可行性的一个关键要素。据制造商夏威夷海洋技术公司透露,可以在不到0.5平方英里(约合1.25平方公里)的区域内安放12个“海洋之球”,其海产品设计总产量可达到2.4万吨。

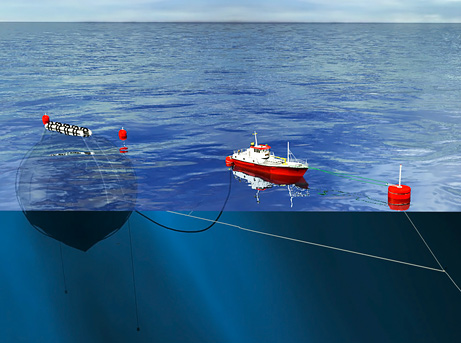

6.漂浮海面的“海洋之球”

这张图解展示了夏威夷海洋技术公司研制的养鱼笼,名为“海洋之球”,在设计上能够经受住世界上一些最恶劣的海洋环境考验。图中的“海洋之球”被系在一艘控制船上,船上工作人员利用软管为笼内鱼群提供食物。专家们表示,在未来,可自行发电的养鱼场将在开放性海域自由漂泊。它们利用模拟野生鱼群移动的水流前进,可饲养数量更多同时健康程度更高的鱼群。(孝文)

西班牙建成世界体积最大望远镜(组图)

不久前,人们纷纷涌到西班牙加那利群岛的拉帕尔马岛,观看西班牙国王胡安·卡洛斯一世为GTC举行的落成典礼。GTC耗资1.8亿美元,由西班牙、墨西哥以及美国佛罗里达州大学共同所有。GTC的一个拼合镜面直径为34英尺(约合10.4米),是迄今为止世界上同类型望远镜中体积最大的一个。

1.加那利大型望远镜外景

2009年8月6日,低悬的太阳照耀着加那利大型望远镜(以下简称GTC)穹顶周围的田野。GTC是用于观测天空的地面光学望远镜家族最新成员。

另有3架体积超过GTC的望远镜将于2018年完成建造,分别是镜面直径90英尺(约合30米),计划建在夏威夷莫纳克亚火山山顶的三十米望远镜;镜面直径80英尺(约合24.5米),将建在智利拉斯?康帕纳斯山的麦哲伦巨型望远镜;主镜直径达成空前的137.7英尺(约合42米),建造地点尚未敲定的欧洲极大望远镜。

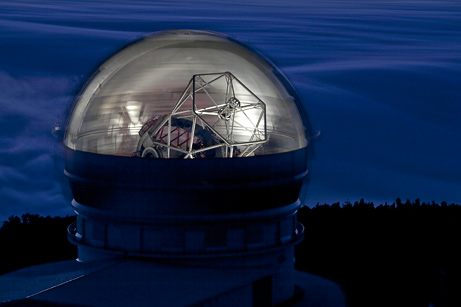

2.夜色下的加那利望远镜

这架于2009年7月31日正式落成的新望远镜坐落于拉帕尔马岛最高点——罗奎克·德·罗斯·穆察克斯(Roque de los Muchachos)之上,海拔高度达到7874英尺(约合2400米)。拉帕尔马岛位于加那利群岛最西北角。GTC所在地区几乎没有光污染,天空经常处于无云状态,大气层也较为稀薄,是进行光学和红外线天文学研究的理想之所。

3.望远镜穹顶上的一个开口

除了防止杂质在敏感的反射镜表面堆积外,巨大的穹顶还可以保护望远镜免受风湍流以及其它影响图片质量的振动侵扰。

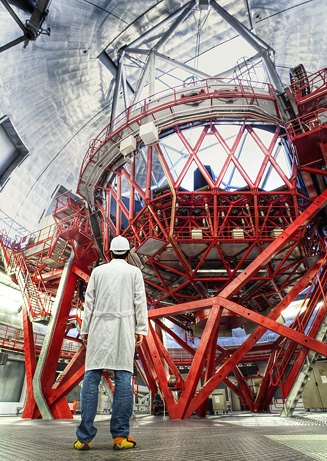

4.主镜内部

主镜由36块更小的六角形镜片构成,拼接在一起好似一个蜂巢。之所以采用这种结构的原因在于:如果只采用一个直径34英尺的反射镜,镜面会因自身重量过高而出现变形。变形导致来自遥远物体的光线发生偏斜,致使最终得出的数据成为“垃圾”。而小镜面则可进行认真校准,能够成为一个无缝光线收集器。

5.望远镜内的电缆特写

除了解决主镜重量这个问题外,多镜片拼接结构也允许GTC采用一项相对较新的观测技术,也就是所说的自适应光学技术。36块小镜片中的每一块都可以移动,能够在一秒钟之内进行上千次非常细微的调整,以校正地球大气层对遥远物体发出光线产生的模糊效应。这项技术以及主镜的巨大尺寸允许GTC发现距地球数百万光年的黑洞和星系,并进行细节达到空前程度的观测。

6.GTC的主镜

GTC主镜于2009年4月完成制造。5月,佛罗里达州大学的一支研究小组首次利用GTC进行一些科学观测。天文学家埃里克·福特及其同事借助GTC研究一颗恒星,一颗体积类似木星的行星绕其轨道运行。这支研究小组希望,通过对观测数据的分析能够帮助科学家了解恒星衰老过程中绕其轨道运行的行星体积如何走向萎缩。

GTC项目负责人希望,这架新望远镜能够用于研究早期宇宙以及星系、恒星和行星的诞生与消亡,同时帮助天文学家发现新的太阳系外行星。(杨孝文)

科学家恢复上世纪60年代月球轨道器所拍图片

1.太空中看到的地出景象

地出图片是1966年8月23日由美国宇航局无人“月球轨道器1”号拍摄的。这张图片是在“阿波罗11”号登月前进行的绘制月球表面地图这项努力的组成部分。1969年7月,“阿波罗11”号顺利完成登月任务。

月球轨道器的照片利用远程遥控进行拍摄,在轨道显影并使用模拟技术进行扫描。扫描后的静态图像用无线电传回地球并在电视上播放,播放过程中,工作人员对着电视屏幕进行拍摄。照片随后被打印成一个个小条,拼接之后再次进行拍摄。

在这一过程中,每一个环节都会导致照片质量下降,整个过程就像是对一个复印件再次进行复印。40年前通过这种方式获得的月球图片相当模糊并且缺少细节。庆幸的是,宇航局的科学家很有远见卓识,中途制作了有关无线电波传播的磁带记录。

在获得已经有着几十年历史的磁带记录并修复老化的磁带机之后,一组志愿者已开始对上世纪60年代月球轨道器任务拍摄的最为著名的图片进行数字化处理,大大提高了图片的清晰度和细节。

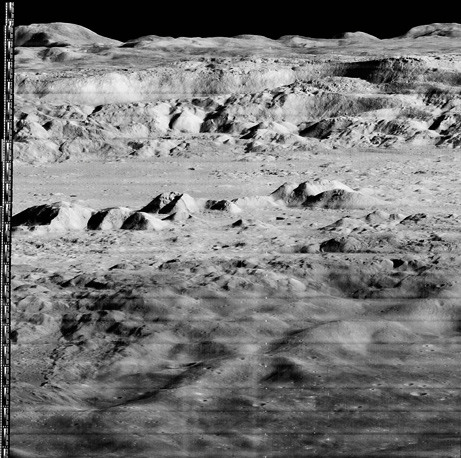

2.月球哥白尼陨坑

1966年公布的月球哥白尼陨坑图片,一经公布就震惊了全世界。

这张快照是由无人“月球轨道器2”号拍摄的,几年后,美国执行了第一次载人登月任务。轨道器拍摄的月球图片帮助宇航局为阿波罗计划选择着陆点。哥白尼陨坑图片采用斜角拍摄,为的是让人们相信这是月球上真实存在的结构。

在1966年12月发表于《时代》杂志的文章中,宇航局科学家马丁·斯韦特尼克将其称之为“世纪照片”。丹尼斯·温格是一项旨在恢复月球轨道器所拍图片计划的领导人,他表示:“看着这张哥白尼陨坑照片,你能感觉到自己似乎正站在一座山上欣赏这令人吃惊的景象。这张照片的视觉冲击力真的是不同凡响。”

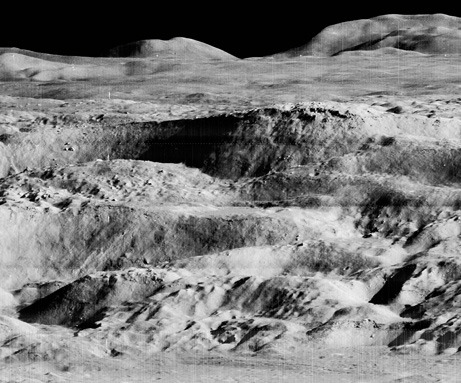

3.月球哥白尼陨坑周围山脉

此前所拍图片的放大版,展现了月球哥白尼陨坑周围的山脉。

拍摄这张图片的轨道器当时大约位于月表上空28英里(约合45公里),距离拍摄对象大约100英里(约合161公里)。恢复计划负责人温格说:“你可以在陨坑另一侧大约50公里(约合31英里)处看到一些山脉。”

根据月球轨道器传回图像制成的录像带包含这张图片以及数千张月球图片。在美国宇航局的档案室,这些录像带几乎遭受损毁命运。温格说:“20年后,这种做法便会让录像带毁于一旦。”幸运的是,宇航局“行星数据系统”联合创始人南希·埃文斯一直确保录像带能够得到安全保存。

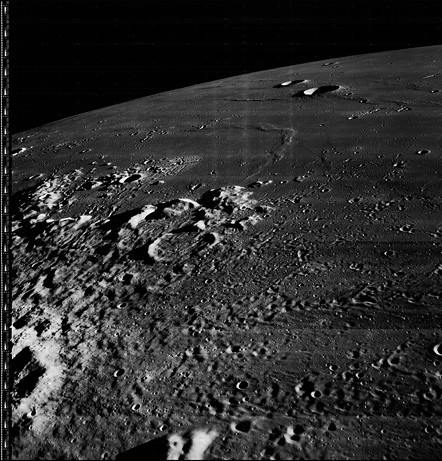

4.风暴洋最东端

“月球轨道器图片恢复计划”负责人温格说:“有时候,我们只挑选一些真正吸引人的图片。”这张新恢复的图片是“月球轨道器3”号于1967年拍摄的,展示了风暴洋(Oceanus Procellarum)最东端的景象。

总体上说,恢复计划的目的并不仅仅是恢复图片那么简单,而是为未来探月任务提供帮助。上世纪60年代5个“月球轨道器”拍摄的月表图片所包含的内容非常广泛。通过将1966至1967年拍摄的图片与当前月球侦察轨道器所拍图片进行比较,科学家能够探测过去40年来形成的每一个撞击陨坑。

温格表示,通过计算发生撞击的平均时间间隔,“你可以确定未来载人月球任务中将在月表工作的宇航员可能遭受陨石撞击的风险”。此外,科学家也能够探测到慢慢改变月球的一些过程,例如除气过程。

5.月球轨道器图片恢复计划

在这张未标注日期的照片中,温格正在月球轨道器图片恢复计划的McMoon实验室埋头工作。

温格说,他们实施恢复计划的地方曾经是一家麦当劳餐馆,之所以选择这里是因为此处有现成的水池、通风装置以及空调。多年来,月球轨道器录像带一直保存在加利福尼亚州喷气推进实验室拥有温湿控制设备的储藏室。

温格等人利用磁带机读取录像带中的图像数据。恢复计划使用的4个磁带机是同类型中最后的机器,它们已在行星数据系统联合创始人埃文斯的仓库内闲置了30多年。为了顺利恢复40年前拍摄的图片,温格等人必须修复这些磁带机,修复机器涉及的工作包括利用液态氮将金属零件分离开来。其它很多类似的磁带机现都在海洋中沉睡,充当了人工珊瑚礁。

6.月球轨道器录像带

图片展现的是大约一半已知的月球轨道器录像带,总重量大约在4.8万磅左右(约合2.2万公斤)。

重新找回上世纪60年代月球轨道器拍摄的一张图片大约需要一天左右时间,其中包括一小时的磁带读取过程。温格的小组希望加快速度,能够在2010年初完成所有1000多张图片恢复工作。

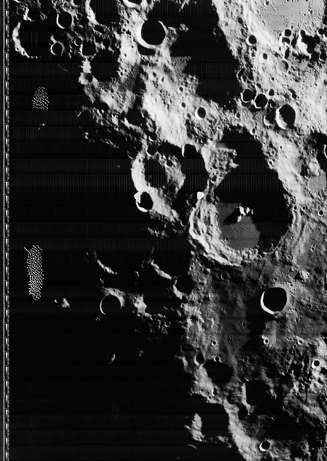

7.月球南极图片

“月球轨道器4”号拍摄的月球南极图片。

美国宇航局的新飞船——月球陨坑观测与传感卫星(以下简称LCROSS)将于2009年秋季撞击月球南极。这张成功恢复的1967年图片可帮助LCROSS项目科学家选择撞击地点。在月球侦察轨道器于6月进入轨道前,1966年至1967年的月球轨道器任务拍摄了迄今为止最为清晰的月球图片。这些图片以磁带的方式保存,经常被用于月球研究以及任务规划。

重新找回的原始录像带中包含月球轨道器拍摄的1000多张图片。在上世纪60年代的磁带机以及现代计算机的帮助下,温格等人已经恢复了5张图片。由于当前面临现状带来的紧迫感,恢复计划必须加快脚步。温格说:“世界上最后一个能够修复这些磁带机的人将于2010年退休。”