国际新闻

一周太空图片精选:灵魂星云孕育新恒星(组图)

新浪环球地理讯 北京时间4月12日消息,据国家地理杂志网站报道,美国“国家地理新闻”网站刊登了近期拍摄的一组最佳太空照片,灵魂星云、极光以及空间站与月球的合影纷纷榜上有名。

1.灵魂星云

2010年4月5日公布的一幅新拼接图,由美国宇航局WISE(广域红外探测器的英文缩写)望远镜拍摄的照片拼接而成。图片中,一群恒星产生的辐射在灵魂星云中部“凿”出一个洞。由气体和尘埃构成的灵魂星云宽度达到150光年,内部形成了星团。在恒星风推开这个大洞过程中,它们会压缩大洞中部附近物质,进而孕育新的恒星。

2.极光

在自己的太空博客中,日本宇航员野口宗千为追随者们奉献了一幅精彩的极光照。2010年4月5日,国际空间站上的宇航员在空间站将以时速17400英里(约合每小时28000公里)的速度穿越一道极光时拍下了这幅照片。随着“发现”号航天飞机于上周与空间站成功对接,空间站同时出现了山崎直子和野口宗千这两位日本宇航员,这在太空探索史上还是第一次。

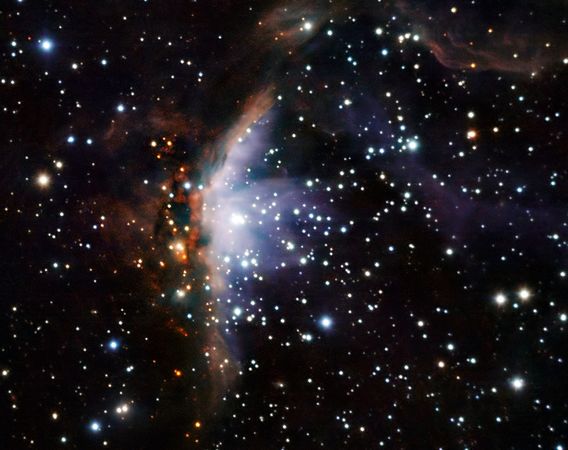

3.猎户座星云

这幅红外照片由宇航局斯皮策太空望远镜拍摄,于2010年4月1日公布,展示了闪烁着淡蓝色和铁锈色的猎户座星云。这个正在形成恒星的星云位于著名的猎户座。2009年5月,“斯皮策”的冷却液耗尽,从此开始其“暖身”任务。作为此项任务的一部分,“斯皮策”将对猎户座星云内的恒星变化进行研究。由于一些设备只能在冷却条件下工作,任务管理人员正在调整使用“斯皮策”设备的策略。

4.空间站与月球合影

照片于2010年4月5日在位于美国佛罗里达州的肯尼迪航天中心拍摄。照片中的国际空间站成为一个亮点,与月球面面相对。给人的感觉是,拍摄时似乎有一只苍蝇趴在照相机镜头上。这幅照片是在“发现”号航天飞机发射升空前拍摄的。“发现”号携带一个满载补给的新货舱进入空间站,执行为期13天的太空任务。

5.Gum 19星云

在红外光条件下,Gum 19星云呈现出一侧明亮,一侧暗淡的景象。这是因为右侧的氢气正被加热同时又受到内部一颗超大蓝星辐射影响。这幅新照片于2010年3月31日公布,由欧洲南方天文台拍摄。Gum 19星云明暗分界线一带正在形成新的恒星。(孝文)

海上捕鱼行为导致全球数百万只海龟死亡(组图)(2)

7. 被多钩长线钩住的革龟

在巴西海岸附近,一只革龟的鳍状肢被一条多钩长线钩住,它正在试图摆脱困境。

华莱士表示,“革龟很少会被钩住嘴部。”为了有选择性地捕食水母,革龟通常很少会去碰多钩长线上的诱饵。但是,其他一些海龟物种,比如美国东南地区的红海龟就很容易受到多钩长线诱饵的诱惑。

8. 海龟排除器

在图片中,渔网上的那个白色的圆形炉子一样的东西就是将要被部署的海龟排除器。据华莱士介绍,海龟排除器是预防海龟被渔网困住的重要手段之一。这种设备可以让误入渔网的大型海洋动物从网底的一个门中逃生。华莱士说,“海龟排除器如果能够部署于渔网中,而且正常工作,那么海龟被困的机会就会大大降低。”

9. 渔钩

多钩长线上通常使用两种渔钩,一种是J型钩(左),一种是圆形钩(右)。J型钩很容易被猎物吞下,可能会对海龟造成更大的伤害。因此,许多渔民现在换成了圆形钩。例如,在夏威夷登记的所有多钩长线现在都被要求使用圆形钩。夏威夷渔业协会还对多钩长线上被困海龟数量有一个上限要求,渔船上的观察员要及时跟踪被困的海龟数量。华莱士介绍说,尽管受到了政府的管制,但是夏威夷的渔业生产仍然很稳定、多产。

10. 小海龟

世界上大多数海龟都是小海龟或是幼年海龟,比如图中这只发现于印度尼西亚海滩上的橄榄色鳞龟。海龟在幼年期死亡率很高,但是,这种死亡率主要是由于其他物种的捕食,而不是捕鱼作业。

11. 革龟准备返回大海

在特立尼达和多巴哥,一只革龟正准备返回大海。

华莱士表示,“我们这一代认识海龟,我们的孩子也应该能够认识。但是,在未来几代,这种动物将有可能从这个世界消失,除非我们学会如何负责任地捕鱼。”基邦斯认为,除了一些渔业管理外,保护海龟的努力还需要考虑其他对海龟的威胁,如栖息地的破坏等。(彬彬)

冰岛火山壮观景象:太空拍到黑色火山灰(图)

新浪环球地理讯 北京时间4月2日消息,据美国国家地理杂志网站报道,2010年3月20日,冰岛艾雅法拉火山在沉寂190年后再度喷发,喷出的柱状熔岩有30层楼那么高,羽状火山灰和火山气体也直冲云霄,形成壮观的景观。美国宇航局“地球观测1号”卫星携带的先进陆地成像仪(Advanced Land Imager)3月24日捕捉到艾雅法拉火山喷发时所形成的熔岩喷涌、熔岩流、羽状火山灰等壮观景象。

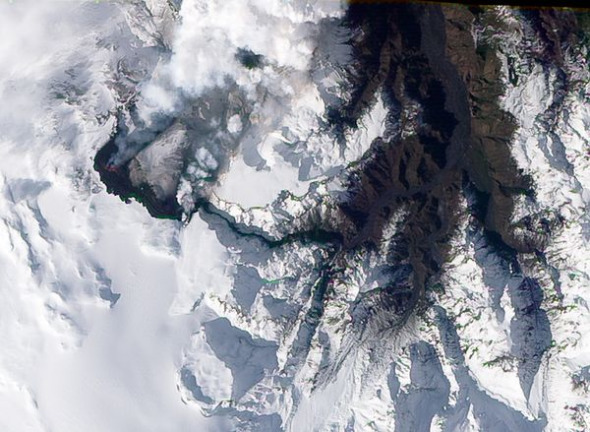

1.漫天白云间的黑色痕迹

卫星并不是唯一能看到冰岛火山喷发影响的太空工具:3月27日,日本宇航员野口宗千在其微博Twitter中公开了一张从国际空间站上拍到的漫 天白云间显现火山灰黑色轨迹的照片。他在文中写道:“从国际空间站运行轨道上看,冰岛处于远北,但我仍能看到冰岛冒烟的景象。”

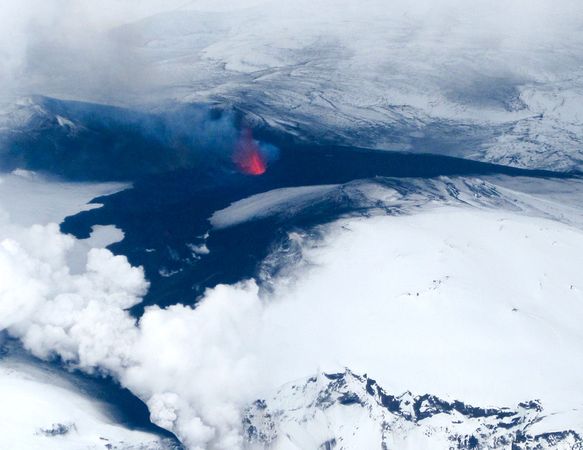

2.滚滚白云波涛汹涌

炽热的红色熔岩喷涌与艾雅法拉火山皑皑白雪形成了鲜明对比。在这张图中,羽状烟柱也升至熔岩流与积雪交汇处,使火山喷发形成的滚滚白云更显波涛汹涌之势。据美宇航局介绍,截至3月31日,艾雅法拉火山仍在喷发,可能会持续数月之久。

3.熔岩喷涌

这是一张更近距离的艾雅法拉火山卫星照片,羽状火山灰与周围冰雪覆盖的景观形成了鲜明对比。照片摄于3月22日。剧烈的火山喷发使艾雅法拉火山峰顶西侧的费姆沃杜哈尔斯山口形成了一条2000英尺(约合500米)长的裂缝。熔岩喷涌不久开始从火山口喷涌而出,使得科学家担心因冰雪融化造成河水泛滥。据美宇航局介绍,当前的喷发集中于冬天积雪而非永久冰层覆盖的区域,所以,发生水灾的可能性已降至最低程度。

4.火山光影

3月24日,人们从远处观望艾雅法拉火山喷发形成的熔岩。冰岛首都雷克雅未克一家高档餐厅的几位厨师还别出心裁,近日利用火热的岩浆烹制一道特别的大餐,其中包括龙虾汤、洋葱香槟鱼等特色菜。(孝文)

印度森林内同时发现花豹等7种猫科动物(组图)

新浪环球地理讯 北京时间3月16日消息,据美国国家地理网站3报道,一个为期两年的科考项目于2010年2月公布了他们的最新研究发现。据研究人员介绍,在354平方英里(570平方公里)的区域内,竟然同时生存着7种猫科动物,这是迄今在单个区域内拍到的猫科动物种类最为繁多的事例。

野生动物学家卡什米拉-卡卡蒂(Kashmira Kakati)多年来一直在研究杰普雷-德辛(Jeypore-Dehing)低地雨林地区的长臂猿。她对自己长期以来研究的同一片区域同时出现如此多的猫科动物亦感到十分好奇。卡卡蒂表示:“我想了解那里究竟发生了什么事情,但所有人都没有线索,即便是那些在森林里生活了30年的人,他们也不清楚。”

1.花豹

印度东北部阿萨姆邦的杰普雷-德辛低地雨林地区,隐藏于林中的相机拍摄到一头花豹在茂密的丛林中穿梭的镜头。2007年到2009年间,卡卡蒂利用隐藏于林中的30部数码相机,不仅拍摄到多种猫科动物,还捕捉到其他许多在热带雨林十分罕见的动物。她说:“甚至连我自己都对这一结果感到惊讶。”

2.云豹

一天夜晚,隐藏于林中的相机捕捉到一头云豹林中徘徊的画面。云豹因身体覆盖着由数个狭长黑斑连接成云块状的斑纹而得名。国际自然保护联盟(IUCN)已将云豹列为濒危的等级,这意味着该物种面临着极高的灭绝风险。云豹的数量之所以呈下降趋势,主要归咎于栖息地森林遭到大肆砍伐。卡卡蒂表示,云豹在杰普雷-德辛低地雨林地区极为罕见,甚至连当地村民都不知道它们叫什么。

3.豹猫

隐藏于杰普雷-德辛低地雨林地区中的相机拍摄到的一头豹猫。豹猫属于夜行动物,体型小得出奇,是更为人所熟悉的豹子的远亲。据国际自然保护联盟介绍,豹猫的活动足迹遍布整个亚洲。除了少数亚种濒临灭绝以外,整个豹猫家族被普遍认为数量保持着稳定。

4.亚洲金猫

杰普雷-德辛低地雨林地区还是亚洲金猫的家园。虽然亚洲金猫已被国际自然保护联盟列为“接近受威胁”等级,但事实上目前正处于濒危灭绝的状况。除了7种猫科动物以外,卡卡蒂隐藏于林中的相机还捕捉到在杰普雷-德辛低地雨林地区生活的其他12种食肉动物,其中包括豺狗(亚洲野犬)、马来熊以及类猫哺乳动物麝猫的几个种类。

5.丛林猫

卡卡蒂表示,杰普雷-德辛低地雨林地区周围存在着石油煤炭开采及伐木这些威胁野生动物生存的活动。在这片森林中,只有一处名为德辛-帕特卡伊(Dehing-Patkai)的野生动物保护区被禁止商业开发,不过该区域方圆只有69平方英里(约合111平方公里)。卡卡蒂还指出,一些动物(如图中这只丛林猫)显然是为了躲避疯狂的偷猎活动而从附近雨林地区迁移过来的。卡卡蒂说:“这里已成为动物的避难所。从某种程度上讲,它们已经成功在这片区域立足。”

6.雌性老虎

此外,隐藏于林中的相机还拍到大约45种哺乳动物,其中包括灵长类动物、鹿、豪猪、野猪以及啮齿类动物——对于热带雨林食肉动物(如图中所拍到的雌性老虎)而言,这些哺乳动物可能是它们的捕食对象。卡卡蒂表示,由于存在大量以获取骨头和毛皮为目的的偷猎活动,很多猫科动物的生存状况因此受到威胁,杰普雷-德辛低地雨林地区的居民虽不会捕杀这些动物,但他们确实会猎捕野鹿和野猪,这种行为切断了食肉动物的食物来源。

7.纹猫

研究人员希望,在杰普雷-德辛低地雨林地区发现如此之多的猫科动物(如图中的纹猫),可以刺激印度政府对喜马拉雅以东地区进行保护,使得这一地区的动物免受商业开发和非法捕猎的威胁。国际野生动物保护协会印度项目的拉瓦-切拉姆(Ravi Chellam)在一份声明中称:“这里所有的森林都应建立独立的保护区,保护连接不相邻地区之间的野生动物通道免遭外界干扰。”(孝文)

一周太空图片精选:火星陨石坑似圆形冰山(图)

新浪环球地理讯 北京时间3月12日消息,美国国家地理网站公布了过去一周的精彩太空照片。这些照片集中展现了美国宇航局与欧洲航天局太空探测器最新捕捉的日冕物质抛射和南极冰舌等壮观画面。

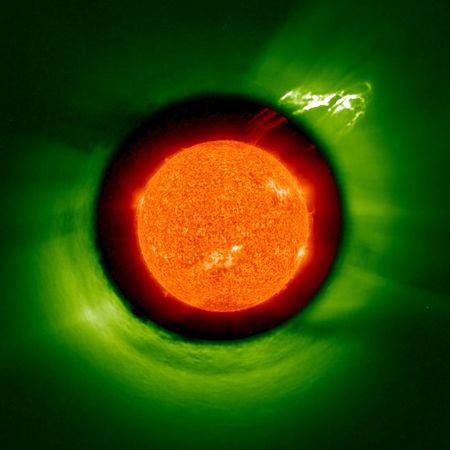

1.日冕物质抛射

在这张由美宇航局STEREO飞船摄于2010年2月28日的照片中,太阳表面喷射的物质延伸至大气,形成一幅异常明亮的日冕物质抛射(CME)的壮观画面。美宇航局在3月5日公布了这张照片,照片将STEREO飞船对太阳(橙色)的视角和这艘飞船日冕观测仪拍摄的精彩画面结合在一起。日冕观测仪通过阻滞太阳耀眼光芒,捕捉到稍显暗淡的太阳高层大气即日冕(绿色)的光线。

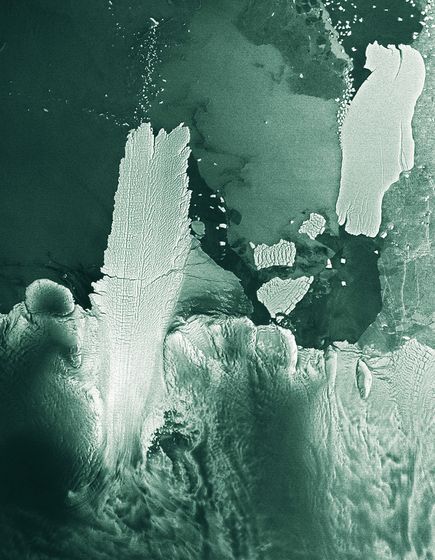

2.南极冰舌

在这张欧洲航天局本周公布的卫星照片上,一个漂浮的冰舌延伸约100英里(约合160公里)的范围,距离南极洲默茨冰川(Mertz Glacier)很近,与此同时,与卢森堡国土面积相仿的冰山B9B也在附近漂浮。这张照片摄于2007年。据南极气候与生态系统合作研究中心的科学家介绍,2010年2月12日或13日,长60英里(约合97公里)的B9B冰山撞上这个漂浮的冰舌,又产生了一个长48英里(约合78公里)的冰山。

3.炽热气体形成强风

在这种发布于2010年3月3日的合成图中,我们可以看到距离地球最近、也是最明亮的星系之一,里面还包含了一个快速膨胀的超大质量黑洞。星系代号为NGC 1068,星系螺旋状的红色物质表示钱德拉X射线天文望远镜捕捉到的X射线数据。绿色则是“哈勃”太空望远镜的光学数据,星系核心处的蓝色代表来自新墨西哥州超大阵列(VLA)望远镜的无线电数据。这张合成照片显示,被吸向超大质量黑洞的炽热气体正在形成强风。强风正以每小时大约100万英里(约合160万公里)的速度远离NGC 1068星系中心。

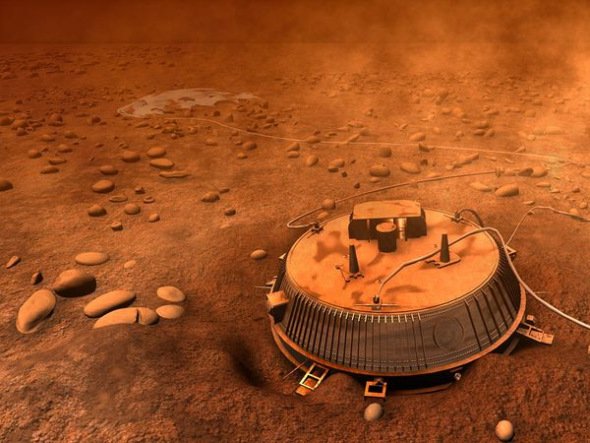

4.土卫六表面的“惠更斯”号探测器

在这张艺术想象图中,小轿车大小的欧洲航天局“惠更斯”号探测器停留于土星卫星土卫六的表面。“惠更斯”号探测器于2005年在土卫六着陆,在能量耗尽前,向地面发回大约90分钟的土卫六图像。这张想象图就是根据“惠更斯”号探测器发回的照片制作的,欧洲航天局于2010年3月8日将其公布。

5.火星上反向陨石坑

这张照片看上去仿佛是漂浮于南冰洋上一块奇异的圆形冰山,但事实上它是火星阿拉比亚大陆(Arabia Terra)上的一个陨石坑,随着时间推移由内向外活动。科学家认为,当冲击产生的盆地充满沉淀物,而沉淀物的周围物质慢慢被侵蚀掉的时候,就会形成这种倒转的陨石坑。美宇航局在2010年3月3日公布了这张高清晰伪彩色图,以纪念火星勘测轨道飞行器(MRO)所创造的一个里程碑事件:迄今它已收集了100万亿位火星数据。高清晰成像科学实验照相机(HiRISE)于2010年1月捕捉到这张照片,它是火星勘测轨道飞行器携带的六台科学仪器之一。(孝文)

最佳流体运动作品:肥皂膜上泛涟漪似蝴蝶(图)

新浪环球地理讯 北京时间2月3日消息,美国国家地理网站刊登了一组图片,均是美国物理学会最近举行的年度流体运动作品展获奖作品。这些获奖照片和图片呈现的景象包括泛起涟漪的肥皂膜、畸形的气泡、油滴与酒精形成的倒置酒杯形状以及冯·卡门涡街现象。

1.肥皂膜上泛起涟漪

照片展示的是肥皂膜上泛起的涟漪,让人不免联想到手持风扇产生的气流。在美国物理学会(以下简称APS)最近举行的流体运动作品展上,这幅作品荣获年度最佳作品大奖。为了拍摄这幅照片,丹麦科技大学的一支小组在肥皂膜上方拍打一个金属薄片形成微风,让肥皂膜的流动呈现出“美丽的蝴蝶形状”。

每一年,APS流体动力学分部都会在年会期间举行流体运动作品展。APS网站称:“这场展览为人们呈现了计算性或者实验性研究过程中获得的令人吃惊的图片和视频,它们展示了奇妙的流体流动现象。”

基于艺术性、原创性以及传递信息的能力,评委会挑选会最杰出的参展作品。获胜者名单刊登在《流体物理学》杂志上。2009年11月22日至24日,这幅照片以及下面其它4幅获奖作品在明尼阿波利斯会议中心展出。

2.畸形的气泡

APS评出的2009年年度最佳流体运动作品共有5幅,这幅由新加坡南洋理工大学拍摄的照片便是其中之一。图片中的气泡由于撞击彼此的邻居呈现出畸形,25个气泡是利用激光脉冲在流体中同时产生的。

在这种排列方式下,中部气泡内的气压与周围流体几乎相同,这就允许气泡在破裂前变得更大。但由于周围流体压力更大,外部气泡几乎立即破裂。这幅照片是在施加激光脉冲6微秒后拍摄的,拍摄时边缘气泡已经开始破裂,中部气泡也几乎达到所能达到的最大体积。

3.油滴与酒精形成的倒置“酒杯”

APS 2009年年度最佳流体运动作品之一。图片中,一个直径3毫米的油滴遭遇外用酒精,形成倒置的酒杯形状。这幅照片由麻省理工学院的一支小组拍摄,利用光线从两侧照射油滴形成我们现在看到的景象。

油和酒精让光线发生偏向的程度存在差异,因此油滴边缘显得更为明亮。由于油的密度高于外用酒精,油滴得以穿过酒精并在此过程中形成这种与众不同的形状。与此同时,油又可以在酒精中溶解,因此油滴会在下落过程中慢慢消失踪影。

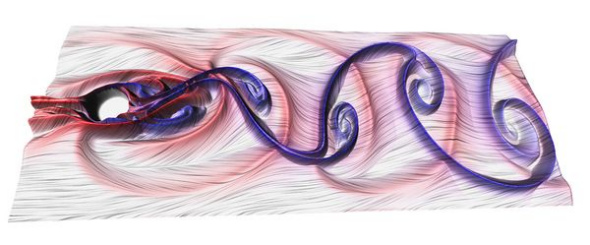

4.冯·卡门涡街现象

这幅两维电脑合成图片是APS 2009年年度最佳流体运动图片之一,所呈现的景象让人联想到从空中看到的河谷。实际上,它是一张图解,用来描述所谓的冯·卡门涡街现象。这种现象以匈牙利空气动力学家西奥多·冯·卡门涡街的名字命名。

当气流在一个物体周围流动时,冯·卡门涡街便会出现,气流会在物体后方分裂成一系列尾流和旋涡。图片中的这个物体是一个中空圆柱。这幅图片由柏林祖斯研究所、柏林理工学院以及东北大学的科学家制作。他们表示,蓝紫色区域是尾流相遇的地方,红色区域内的气流将随后分裂。

5.翼尖旋涡

APS 2009年年度流体运动作品展获奖作品,以图片的方式展示现代飞行面临的其中一个风险——翼尖旋涡。飞行中,飞机的翼尖会形成一对以相反方向旋转的旋涡——循环气流形成的气阱,对飞机机翼施加向下的力。当飞机靠近地面时,这些最初的旋涡能够形成二次旋涡,对其它处于飞行状态的飞机构成潜在危胁。

目前,康纳尔大学的一支研究小组已经研发出一项新技术,能够让这些看不见的旋涡显现出来。具体是指利用一对扁平物模拟飞机机翼,在地面挖一个染料池,而后利用激光让气流旋涡发光。在这幅图片中,红色圆环代表最初的旋涡,萤光绿圆环则代表二次旋涡。图片下半部的映像是地面发生反射所致。(孝文)

秘鲁1000年前神庙内发现成群女性遗骨(组图)(2)

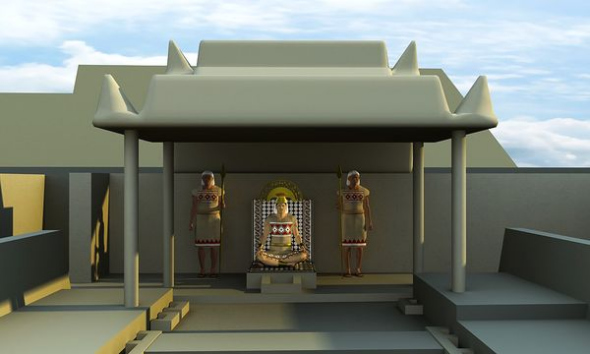

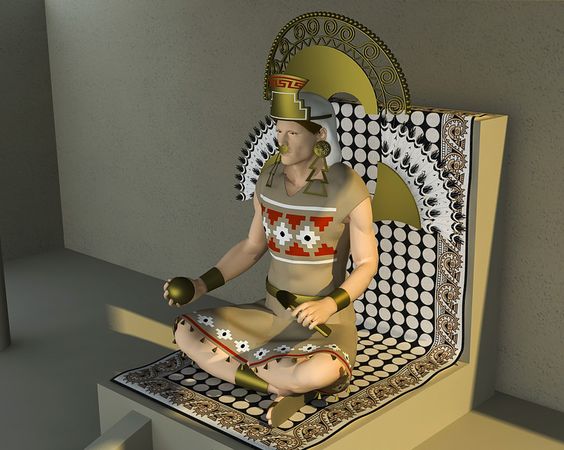

4.神庙想象图

考古学家和历史学家共同努力,用图片的方式再现大约公元1000年拉姆巴耶克文化鼎盛时期这座神庙的模样。在这幅电脑合成的图片中,一位统治者坐在王座之上,两边站着侍卫,看上去非常威严。

5.西坎王

图片拍摄于布鲁宁国家考古博物馆,展示了一把用于古代仪式的匕首,名为“tumi”。匕首上雕刻着坐在王座上的一位拉姆巴耶克统治者。考古学家在2010年1月表示,这个王座与最近在秘鲁纳拉姆普神庙发现的王座类似。

这些月牙形匕首被用于拉姆巴耶克的古代仪式,上面刻有被称之为“西坎王”的神灵的形象。匕首上的西坎王身着华贵服饰,肩膀处通常长着翅膀,手里拿着一个象征月亮的球以及一把匕首。考古学家表示,匕首是权利的一种象征,被用于献祭仪式。

6.神座想象图

在拉姆巴耶克的民间传说中,只有神灵纳拉姆普才有资格坐在神座之上。除了神座外,考古学家还在新发现的神庙内找到了其它具有指示器作用的遗迹,例如用于宗教仪式的一间邻室。这一发现说明当时的拉姆巴耶克人会在这个房间内瞻仰他们的统治者,也就是纳拉姆普半人半神的后代。

这幅数字图片是基于拉姆巴耶克专家的研究绘制的,展示了坐在王座上的一名纳拉姆普后代,四周被自然符号和超自然力量环绕。这位统治者的服饰以及翅膀、匕首等“装备”让人不免联想到西坎王。他手中的球和王座上的白盘代表月亮,象征着西坎王的神圣地位。他的衣服上有多个类似菱形的十字图案,代表南十字座,象征着天堂、尘世和阴间。

与上一幅图片中匕首上的西坎王形象一样,这位统治者的头饰上也有不可或缺的海浪图案。发掘工作负责人拉·托莱说:“传说中的神纳拉姆普从海上而来,一手缔造了拉姆巴耶克文明。海洋与古代拉姆巴耶克统治者的权利和力量存在密切联系。”

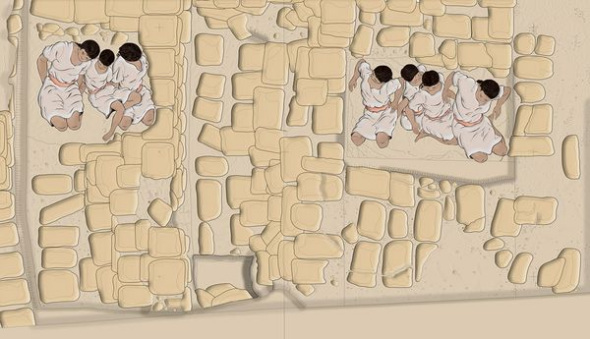

7.纳拉姆普神庙地下

新发现神庙内的坟墓共有3层。第三层位于地下,很难进行拍照,因此以这幅图解的形式加以说明。在这一层,考古学家发现了成群出现的女性遗骨。发掘工作负责人拉·托莱在2010年1月表示:“DNA检测正在美国进行,将确定这些死者是否来自于同一个家庭。这一发现有助于我们对这一遗址上演的古代行为有一个新的认识。”

千年神庙的发现为了解古代拉姆巴耶克人的生活以及纳拉姆普本人提供了新的线索。迄今为止,古拉姆巴耶克人的后代仍生活在秘鲁。拉·托莱说:“在现在的拉姆巴耶克地区,纳拉姆普是一个非常富有生机和活力的形象。很多学校、街道、公园甚至于孩子都以他的名字命名。”(孝文)

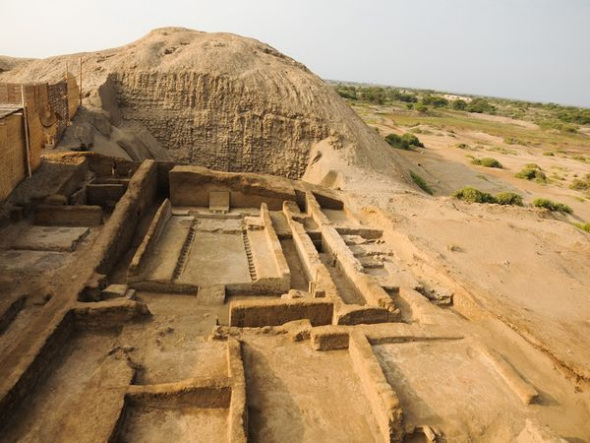

秘鲁1000年前神庙内发现成群女性遗骨(组图)

新浪环球地理讯 北京时间2月1日消息,据美国国家地理网站报道,考古学家表示,他们在秘鲁西北部暴露在风中的沙丘地下发现一座距今1000年的神庙。在神庙内,他们发现了一座坟墓以及一些充当祭品的受害者尸骨。

这一发现是2006年至2009年晚些时候在奇克拉约附近地区进行发掘时上演的,为有关神灵纳拉姆普(Naylamp)的传说增加了一份真实感。据传说,纳拉姆普在公元8世纪创建了前印加拉姆巴耶克(Lambayeque)文明,在此之前,莫切(Moche)文明土崩瓦解。在Chotuna-Chornancap考古遗址发现的证据显示,这座神庙可能属于自称纳拉姆普后代的人,证明这些可能的后代确实曾以肉体形式存在在考古史上还是第一次。

高度发展的拉姆巴耶克文明也被称之为“西坎”(Sicán),公元1375年被同样坐落于秘鲁贫瘠北岸一带的契姆(Chimú)文明征服。西坎文明的最著名所在当属技术娴熟的灌溉工程师。发掘工作领导人、拉姆巴耶克布鲁宁国家考古博物馆负责人卡洛斯·韦斯特·拉·托莱表示,考古学家一个世纪来一直试图揭开这个传说中的谜团。“目的就是了解口头传说与考古学证据之间可能的联系。”

1.人祭

在这座新发现的神庙内,考古学家发现了一个金字塔形坟墓,被称之为“Huaca Norte”,里面共有33位女性的尸骨。其中两具尸骨仍带着头发,一些尸骨(图片顶部)则已变成木乃伊。所有尸骨均有被割伤痕迹,说明她们是人祭仪式的一部分,可能在身体上遭受折磨。拉·托莱说:“女性往往与生育联系在一起。她们被用于宗教仪式是为了获得更理想的生育能力以及期盼降雨等其它有益事件发生。”

2.与传说中的创造神相符合?

图片展示的是新发现的神庙遗迹。靠在远侧墙壁的是一个王座。考古学家在2010年1月表示,自称纳拉姆普后代的人可能在历史上真实存在。纳拉姆普是传说中拉姆巴耶克文明的缔造者。发掘工作负责人拉·托莱说:“这是因为这座建筑建造的时间与传说中出现的时间相匹配。”

在拉姆巴耶克民间有关纳拉姆普的传说中,只有身份极高的人才有资格坐上王座,用以加强权利和威信。据传说,在秘鲁西北部的莫切文明消亡之后,纳拉姆普和他的大量勇士乘木筏飘洋过海来到这片土地,开始建立一个新的帝国。

3.传说中的神座

在秘鲁拉姆巴耶克千年古庙上演的最重要发现当属图片中展示的王座,纳拉姆普的后代可能就是这个王座的主人。坐在王座上的统治者利用其在政治、宗教和军事方面的权利进行统治,同时设法强化在这些方面的权势。考古学家表示,王座前方的小凹陷处用于盛装贡品。在100名工人挖掘出这座神庙的遗迹前,它在1000多年的岁月变迁中从未被人打扰。

科学家首次复原食肉恐龙原始体色(组图)

新浪环球地理讯 北京时间1月28日消息,据美国国家地理网站报道,科学家成功复原了火鸡般大小的食肉恐龙中华龙鸟(Sinosauropteryx)的羽毛颜色,这也是第一个体色得到复原的恐龙。1996年,中华龙鸟还成为第一个被确定有羽毛的恐龙。

1.中华龙鸟复原图

中华龙鸟发现于我国东北辽宁省一个具有1.3亿年至1.23亿年历史的沉积带——义县组。自此,考古学家已从那里挖掘到数千个带有羽毛的化石。在发表于最新一期《自然》杂志上的研究报告中,一个由古生物学家和扫描电子显微镜专家组成的国际研究小组表示,中华龙鸟的背部具有红橙色羽毛,而尾部有斑纹状羽毛。恐龙为何需要有斑纹的尾巴呢?据专家介绍,许多鸟类(非鸟类恐龙的现存后代)都将色彩艳丽的尾巴作为求偶的工具。

2.中华龙鸟化石

中华龙鸟的羽毛自考古人员首次描述以来便一直是争论的焦点。肉眼看上去,中华龙鸟的羽毛化石就像毛发一样的细丝,给人感觉十分柔软,如羽绒一样。部分研究人员提出,这些根本不是羽毛,而是尾巴内部的胶原蛋白残余。最新研究表明,这些细丝状结构中具有黑色素体。

黑色素体是在现存鸟类羽毛而非胶原蛋白中发现的携带有天然色素的亚细胞结构。这强化了毛般结构是原始羽毛的说法。原始羽毛是羽毛进化的早期阶段,此时羽毛尚无身体两侧有短毛的中心轴,而现代鸟类就具有这种特征。在这张中华龙鸟的化石照片中,背部和尾部上的黑块就是细丝状结构。

3.孔子鸟羽毛颜色

据最新研究称,已灭绝的孔子鸟(Confuciusornis bird)的羽毛颜色可能与斑胸草雀的现代羽毛颜色相同。孔子鸟是一种有喙鸟类,在我国辽宁省一个具有1.2亿年至1.3亿年历史的化石层发现。研究人员根据保存在化石样本中的微小黑色素体推断出孔子鸟的羽毛颜色。研究人员在化石中发现了两种黑色素体——真黑色素(Eumelanosome)和褐黑色素(Phaeomelanosome)。

真黑色素呈杆状,与现存鸟类羽毛的黑色和灰色具有联系。褐黑色素呈球形,可生成从红褐色到黄色等各种颜色。如果没有黑色素体,物体会呈现白色。研究人员通过扫描电子显微镜,发现孔子鸟羽毛化石含有两种黑色素体,这种鸟类活着时羽毛可能有多种颜色。

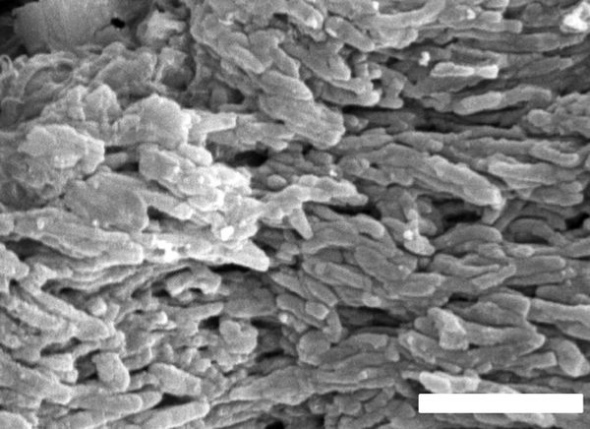

4.杆状真黑色素

一个国际研究小组报告称,他们在拥有1.25亿年历史的中国鸟类和恐龙化石上发现了杆状真黑色素(如这张扫描电子显微图所展示的结构)和球状褐黑色素。真黑色素和褐黑色素是名为黑色素体的亚细胞结构的两种类型。黑色素体具有黑色天然色素——黑色素。刊登在《自然》杂志上最新研究称,来自已灭绝孔子鸟的真黑色素表明黑色是其颜色构成的一部分。

现存鸟类羽毛中具有丰富的黑色素体,而最新研究是科学家首次在来自我国辽宁省的非鸟类恐龙(如中华龙鸟)羽毛化石和保存极为完好的鸟类化石中发现黑色素体。在恐龙身上发现黑色素体意味着,在许多有羽毛恐龙化石中找到的颇具争议的毛状结构确实与羽毛有关。对生活和死于数百万年前的生物化石黑色素体的分析,有望开辟新的研究领域,让我们对史前颜色的未知世界有所了解。(秋凌)

厄瓜多尔丛林发现新物种:玻璃蛙身体透明(图)(2)

5.鳞眼壁虎

鳞眼壁虎(scaly-eyed gecko)学名Lepidoblepharis buchwaldi,这也是科学家发现的一个新物种。它能轻易蜷伏于铅笔头上,即便到了成年也能做到这一点。生物学家汉密尔顿解释说:“这些家伙在森林地面的落叶周围爬行,它们真是太小了,让你很难发现。我们寻找这些小东西可耗费了大量时间,如果不仔细观察,我们就会错过它们,甚至连看一眼的机会都没有。”

6.无肺蝾螈

这种通过皮肤呼吸的无肺蝾螈是国际爬行动物与两栖动物生态学研究所的科考小组在厄瓜多尔丛林发现的三个相似物种之一。与今年1月该组织宣布的近一半新物种一样,无肺蝾螈也栖身于塞罗帕塔帕杰罗山(Cerro Pata de Pájaro)。这处位于厄瓜多尔西部的独特雨林地区被雾气所笼罩,横跨赤道,距太平洋海岸只有6英里(约合10公里),虽然覆盖面积小,但塞罗帕塔帕杰罗山却是14个在其他任何地方都找不到的新物种的家园。汉密尔顿说:“这些动物可能从大约1.1万年前的更新世开始就被限定在这片避难所。”

7.玻璃蛙

这种被称为“玻璃蛙”(glass frog)的青蛙有着透明的身体,由于不存在色素作用,其活动的器官清晰可见,包括跳动的心脏,令人赞叹不已。据国际爬行动物与两栖动物生态学研究所介绍,中美洲和南美洲雨林地区存在150多个玻璃蛙品种,但是,这些蛙类正感受到与世界上其他蛙类面临的一样的压力。

8.侏儒鬣蜥

国际爬行动物与两栖动物生态学研究所称,这只雄性欧桑尼斯氏侏儒鬣蜥(学名Enyalioides oshaughnessyi)一定会给人留下深刻印象,但面临家园被毁的威胁,它同样会很无助。该组织生物学家汉密尔顿在谈到栖息地减少和全球气候变暖时说:“这令这些物种面临双重压力。”据国际爬行动物与两栖动物生态学研究所介绍,由于牧场面积不断扩大,塞罗帕塔帕杰罗山的森林也遭到砍伐。气候变化可能还使雨林地区气温升高,变得干燥,让动物无法适应,遭遇无家可归的命运。(孝文)