国际新闻

第三代基因组测序仪问世 可检测出DNA化学改变

在上周末于美国佛罗里达州马可岛召开的“基因组生物学与技术进展大会”上,来自加利福尼亚门洛帕克市的太平洋生物科技公司介绍了其研制的第三代基因组测序仪,该测序仪实现了一次标记一个分子式的单分子速读。

研究人员指出,第三代测序仪的关键优势是能够对单个DNA(脱氧核糖核酸)分子进行测序,而目前市场上的主流测序仪只能对分子群体进行平均测 序。单分子测序能对DNA中罕见的序列变异进行分析,也不需要在测序之前对DNA样本进行放大,因为放大过程可能引发错误,导致对某个DNA序列检测失 败。其工作原理是用一种聚合酶将DNA的复制限制在一个微小的间隙中,给各种碱基加上荧光示踪标记,当碱基合成DNA链时,这些荧光标记就会发出不同颜色 的闪光,根据闪光颜色就可识别出不同的碱基。

用户使用报告表明,新仪器读出碱基对的平均长度是1500对,这是代表该领域目前技术发展水平的伊鲁米那公司(Illumina)所生产测序仪 的10倍。阅读长度越长,将DNA序列片段拼接成完整基因组序列就越容易。去年12月,公司首席科学官埃里克·斯凯德和研究小组用这些新仪器来追踪海地霍 乱的起源。他们对5个S型霍乱菌种进行了基因组测序,不到一个小时就完成了全部测序任务,而用伊鲁米那的150碱基测序仪则需要一个星期。太平洋生物科技 公司曾在2008年提出,到2013年将实现15分钟内完成对一个人的全基因组测序,而当时这项工作需要一个月。

得克萨斯州休斯顿贝勒医学院测序技术专家迈克尔·麦茨科表示,单分子测序仪代表了DNA测序的未来,但目前这项技术的最大障碍是失误率高。现有 其他测序仪准确率能达到99%以上,而根据使用报告,太平洋生物科技公司的仪器准确率约为85%。但斯凯德认为,这一缺点能通过重复测序来克服。

研究人员称,该仪器有望于今年第二季度进入市场,每台成本70万美元,将比伊鲁米那公司的最新测序仪低12.5万美元,虽然短期内不大可能会对市场造成冲击,但它能检测DNA的某些化学改变,因而在如表观遗传学等目前传统测序仪难起作用的领域将大显身手。(常丽君)

掉头发或因缺胶原蛋白 基因技术补充可防止脱发

日本研究人员在新一期美国《细胞·干细胞》杂志上报告说,动物实验证实毛根缺乏一种胶原蛋白可同时导致脱发和白发。这一研究成果将有助于开发出治疗脱发和白发的新药。

东京医科齿科大学教授西村荣美等研究人员报告说,他们发现ⅩⅦ型胶原蛋白的作用可使毛囊干细胞不会枯竭,从而防止脱发。同时,这种胶原蛋白在毛囊干细胞产生转化生长因子-β的过程中也是不可缺少的。而转化生长因子-β对色素干细胞的生成起着重要作用。

研究人员利用小鼠进行的实验证实了他们的判断。在正常情况下,毛色非白色的小鼠出生后约两年就会因衰老而出现脱毛和毛变白的现象。研究人员通过基因技术使一些小鼠体内不能产生ⅩⅦ型胶原蛋白,结果它们在半年内就明显地出现了白毛,大约10个月后,全身的毛就脱得差不多了。

在进一步的实验中,研究人员把能生成ⅩⅦ型胶原蛋白的基因植入自身不能产生这种胶原蛋白的小鼠体内,结果小鼠能够重新产生毛囊干细胞和色素干细胞,最终长出了一簇簇黑毛。

韩国破译"超级病菌"结构 有助加速研究药物治疗

总部设在首尔的水晶基因制药公司说,公司研究团队已破解“超级病菌”的物理结构,这一发现将对寻找可破坏“超级病菌”结构的物质提供帮助,为下一步药物治疗铺路。

“超级病菌”含有超级抗药基因“新德里金属蛋白酶-1”(NDM-1)。NDM—1基因的特殊基因结构使“超级病菌”可在同种甚至异种细菌之间“轻松”复制。先前,研究人员多在大肠杆菌和肺炎克雷伯氏菌等细菌内发现NDM-1基因。含这种基因的细菌对几乎所有抗生素具有耐药力。

现阶段,印度、日本、美国、英国、加拿大、韩国等20多个国家及地区报告出现“超级病菌”。

水晶基因制药公司为破译“超级病菌”物理结构申请了国际专利,同时将破译结果在美国“蛋白质数据银行”注册。下一步,水晶基因制药公司将寻找可破坏NDM-1基因结构的物质。

中国绘制完大黄鱼基因图谱 染色体比人类多两条

浙江省科技厅、上海市科委30日在浙江省舟山市共同宣布,来自浙江海洋学院、复旦大学、上海交通大学等院所的科学家已绘制完成大黄鱼的全基因组测序、组装和序列图谱。

据介绍,这是我国科学家完成的第二个鱼类基因组序列图谱,也是世界上首个石首鱼科鱼类基因组序列图谱。

大黄鱼属硬骨鱼纲,鲈形目、石首鱼科、黄鱼属,是中国特有的名贵优质鱼类,也是中国海水网箱养殖产量最大的鱼类品种。目前我国大黄鱼养殖约网箱50万个、年产量7万吨、产值30多亿元、从业人员达80万。

项目组专家,上海交通大学刘赟副教授说,研究结果表明,大黄鱼基因组包含48条染色体,比人类多两条,全基因组大小在750M左右,相当于人类的四分之一。

“一个物种基因组计划的完成,标志着对这一物种生命密码天书进行人工编辑时代的到来,意味着这一物种学科和产业发展的新开端。”该项目负责人、浙江海洋学院副校长吴常文教授说。

据介绍,大黄鱼肉质细嫩、味道鲜美、营养丰富,深受消费者喜爱,国内和东南亚等已形成“大黄鱼文化”色彩浓厚的消费市场。历史上大黄鱼年产量最高近20万吨,由于多年酷渔滥捕,自然资源已近枯竭。近年来,养殖大黄鱼种质退化、病害频发等,更是困扰着大黄鱼产业的发展。

吴常文说,大黄鱼全基因组的测定和序列图谱的成功绘制,将会对大黄鱼基础生物学研究和大黄鱼产业的发展产生深远的影响。其中包括更深入地了解与大黄鱼生产性状如生长、抗病、耐寒等性状的遗传机制,为性状改良和遗传育种奠定基础,快速开发出大黄鱼部分疾病的有效药物,通过基因工程手段生产对人类有益的生物活性物质和海洋药物等。

项目组同时表示,希望大黄鱼图谱作为一种公共资源,与致力于大黄鱼研究和保护的研究人员共享,相关网站建设预计于2011年6月完成,届时研究人员可以下载到大黄鱼图谱完整的数据库。

浙江海洋学院、上海交通大学30日还宣布联合组建海洋生物基因组研究中心。(记者余靖静)

马达加斯加发现新种盲蛇 生活习性似蚯蚓(图)

新浪环球地理讯 北京时间4月6日消息,据美国国家地理杂志网站报道,对一种新发现的盲蛇种群基因进行的分析显示,在马达加斯加成为一座岛屿前,这种蛇类家族成员就已经在这里安家落户。这一发现有助于了解视力几乎为零的盲蛇如何在地球大部分地区开拓它们的殖民地。

盲蛇的身长可达到1英尺(约合30厘米)左右,生活习性与蚯蚓非常类似,分布在除南极洲之外的所有大陆地下。但与蚯蚓不同的是,盲蛇长有脊骨以及微小的鳞片。此项研究副领导人、法国巴黎自然历史博物馆的尼古拉斯·维达尔表示:“大陆漂移对盲蛇的进化产生巨大影响,盲蛇家族在大陆漂移的同时彼此分离开来。”

科学家认为马达加斯加曾经是非洲的一部分,大约9400万年前脱离现在的印度。此项研究的另一位副领导人、美国宾夕法尼亚州生物学家布莱尔·赫奇斯指出,脱离之后,马达加斯加上的盲蛇发生巨大变化,形成一个全新的家族。

盲蛇化石几乎不存在,它们的进化史也因此成为一个谜。但通过比对96种分布广泛的盲蛇种群的5个基因,研究人员绘制出盲蛇的进化族谱图。在对基因突变的时间框架进行估计之后,研究小组能够估计出不同种群何时出现。研究小组表示,类蚯蚓盲蛇首先出现在南部冈瓦纳超大陆。

随着冈瓦纳超大陆裂开,盲蛇被隔绝在研究人员所说的Indigascar。Indigascar这块大陆包括现在的印度和马达加斯加。基因数据显示,一个新的盲蛇家族在超大陆裂开后不久浮出水面。在Indigascar裂开之后,盲蛇又迁移到距离印度和马达加斯加很远的地方,但其中的原因仍旧是一个未知数。

大约2800万年前,盲蛇在澳大利亚神秘出现,此时的澳大利亚不与其他任何大陆相连。非洲和南美洲的盲蛇在6300万年前分化。此时距离非洲与南美洲分离大约4000万年,因此漂移的大陆无法导致后来的进化分化。

赫奇斯说:“如果排除大陆漂移和飞行这两个因素,盲蛇前往澳大利亚、南美洲和加勒比海岛屿就必须征服面积广阔的海洋。”换句话说,盲蛇需要借助于漂浮的植被完成飘洋过海的壮举。此外,植被上还要有昆虫存在以保证它们的食物供应。赫奇斯在一份声明中说:“一些科学家认为穴居生物不可能通过海上漂流这种方式向全世界扩张。我们的数据进一步巩固了这种观点,盲蛇的进化史不可能出现这种事情。”研究发现刊登在3月30日出版的《生物学快报》杂志上。(孝文)

美培育转基因鳟鱼:腹肌有6块肉多15%(图)

新浪环球地理讯 北京时间4月1日消息,据美国国家地理杂志网站报道,美国科学家成功培育出数百条转基因虹鳟鱼。通过植入新的基因,这些转基因鱼拥有“6块腹肌”以及更为发达的“肩肌”。研究人员表示,在选美比赛中,转基因虹鳟鱼不可能获得任何名次,但在市场上,它们必将吸引众多人的目光。原因就在于它们的肉更多,比普通虹鳟鱼多出15%到20%。

转基因虹鳟鱼是美国罗德岛大学渔业、动物与兽医学系的特里·布拉德利领导的一支研究小组10年不懈实验的结晶。实验过程中,研究小组向2万个虹鳟鱼卵中注入从其他鱼种身上提取的不同类型DNA,对其进行基因改造。这些外来DNA能够抑制一种被称之为“肌抑素”的蛋白质。共有大约300个卵成功完成改造,最终发育成肌肉发达的超级虹鳟鱼。

基因改造过程中,鳟鱼卵中注入的DNA与在比利时蓝牛体内发现的肌抑素-抑制蛋白类似。比利时蓝牛凭借极为发达的肌肉著称牛类家族。在包括人类在内的哺乳动物身上,肌抑素能够让肌肉生长处于一种受控制状态。控制肌抑素被视为治疗人类肌肉萎缩症的一种潜在方式。

肌肉发达的转基因鳟鱼是第一个真实存在的证据,证明抑制肌抑素能够对鱼类和哺乳动物产生类似影响。布拉德里最近报告称,虽然鱼类缺少腹肌,但转基因虹鳟鱼的中部两侧却拥有6块腹肌,背部也出现明显的肌肉突起。他在一份声明中说:“我们的研究发现令人吃惊,能够对水产业产生重要影响。”

如果能够获得监管部门批准,鳟鱼基因改造可以让消费者和渔农受益,前者能够购买到更为低廉的鳟鱼,后者则可在无需投入更多饲料情况下喂养体型更大的鳟鱼。瑞典哥德堡大学动物学家弗莱德里克·苏德斯特罗姆表示,虽然政府允许对一些转基因鳟鱼进行放养,但尚未批准拥有其他鱼种DNA的鳟鱼用于商业用途。

其他正在培育中的转基因鳟鱼生长速度更快,拥有抗病能力或者能够在温度极低的水域生存。苏德斯特罗姆负责对逃到野外的转基因鳟鱼潜在危险性进行研究。他表示,研究显示这种鳟鱼不仅会在河里繁殖,同时也会将在实验室改造的DNA遗传给下一代。他指出:“在一些确定情况下,转基因鳟鱼的生存优势高于野生同类,但在其他一些情况下,我们也发现相反的现象。如果食物充足,转基因鳟鱼能够更有效地利用这些食物,但如果附近有捕食者活动,它们也更容易成为被捕食的对象。”

苏德斯特罗姆怀疑最新培育的转基因虹鳟鱼能否在野外获得足够食物以支撑其更为强健的体魄,此外,这种肌肉发达的转基因鱼是否拥有足够机动能力以避免遭到捕食也让苏德斯特罗姆感到怀疑。

他指出,如果转基因鳟鱼能够在野外环境下生存——例如幼仔长得足够大,让鸟类无法以它们为食——它们能够颠覆所在的生态系统。拥有6块腹肌的转基因鳟鱼体型更大,帮助它们在生存竞争中打败未接受基因改造的同类,导致这些同类只能获得少量食物,未来生存受到威胁。(孝文)

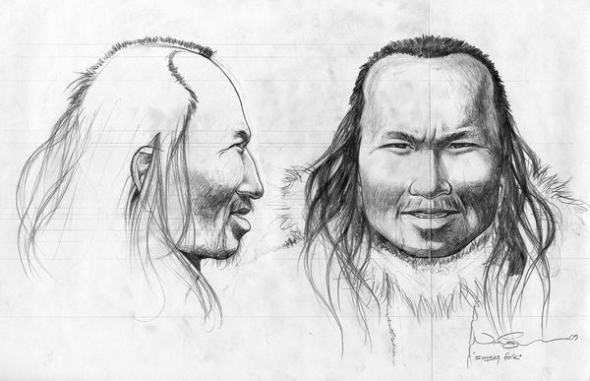

科学家根据头发DNA绘制4000年前古人类肖像

新浪科技讯 北京时间2月11日消息,据美国国家地理网站报道,丹麦进化生物学家近日从一团4000年前的古代人类头发中提取首个古人类基因组,并根据该基因组的特点绘制了一幅古人类头部肖像。从图像可以看出,这是一位拥有深色眼睛的男性,有秃头倾向,而且耳朵中还有干燥的耳垢。

据了解,这团4000年前的古人类头发发现于格陵兰岛,处于长期冰冻状态。科学家们的最新研究认为,这团头发在北极永久冻结带中保存完好,应该是“因努克人”(Inuk)的头发。因努克人是现已灭绝的萨克夸克文明中相对年轻的成员,萨克夸克人被认为是格陵兰岛上最早的居民。

对于科学家来说,萨克夸克文化长期以来一直都是一个谜。丹麦哥本哈根大学进化生物学家爱斯克-维尔斯勒夫是这项研究的联合作者。维尔斯勒夫介绍说,“此前许多理论都表明,萨克夸克人应该是现在的因努特人的直接祖先,或者他们实际上是最早进入北极地区定居的美洲土著人。”但是,关于萨克夸克人的遗传历史,科学家们仍然知之甚少,因为在当地的一些考古遗址仅仅发现了少数保存较好的残骸和头发。

维尔斯勒夫的研究论文发表于近期的《自然》杂志在线网站上。在研究中,维尔斯勒夫所发现的最新DNA证据表明,因努克人的最近近亲并不是如今的美洲土著人或是因努特人的祖先,而应该是西伯利亚远东地区的三个北极人群的祖先。这三种北极人分别是:恩加纳桑人、科里亚克人和楚克齐思人。

维尔斯勒夫表示,“这些证据表明,大约在5500年前发生过一次人口迁移。”这种估计是根据对“新大陆北极居民”考古所发现的最早证据得出的精确结论。此外,根据对因努克人基因组的分析,科学家们发现因努克人的基因组在质量上可与现代人类相媲美,他们并创作了一幅基于DNA的因努克人男性肖像。

科学家们在研究中还发现,因努克人有秃头倾向,而且体格健壮,适合北极的严寒天气。研究中所使用的头发样本发现于20世纪80年代,发现地点是格陵兰岛北部地区。自发现以后,这团头发就一直保存于丹麦国家博物馆中。

与古人类皮肤和骨骼中所发现的DNA不同,这种存在于头发中的基因比较容易复原,而不会受到真菌或细菌基因的污染。例如,这一优势已经帮助科学家顺利地为古代猛犸象的DNA进行排序。如今,不断进步的科学技术正在帮助科学家们破译因努克人的基因密码和揭开一些谜团,比如这些古代人类从何而来,他们长什么模样等。

澳大利亚格里菲斯大学进化生物学家大卫-拉姆博特也是论文的联合作者之一,他为论文撰写注释和评论。拉姆博特认为,“从许多方面讲,这篇论文的研究成果都令人兴奋。他们过去对DNA的研究已经能够或多或少地查明标本的地理起源。我认为,他们在这项研究中所取得的更不寻常的成果是检测单核苷酸多态性。”人类基因的重要组成部分就是被称为核苷酸的分子。一些基因序列可以因为单核苷酸的不同而不同,这些变化被称为单核苷酸多态性。

科学家们对现代人类基因组的研究产生了一个关于已知单核苷酸多态性变量的巨大数据库。许多变量已被识别出具有特别的身体特征,比如眼睛颜色。这个因努克人的基因组显示,他极有可能是褐色眼睛,深色皮肤和头发,甚至耳中还有干燥的耳垢。尽管古代格陵兰人拥有一种易受感染的秃顶基因,但是这个因努克人似乎仍然保留着大量的头发。因此,科学家们推测他可能很年轻时就已经死亡。

这位因努克人拥有铲形前齿,这与亚洲人和美洲土著人相同。他的血型是A型,这种血型在西伯利亚的东北部地区比较常见。此外,新陈代谢也表明,他非常适合当地极端寒冷的气候。

美国国家地理杂志的遗传学家斯宾塞-威尔斯认为,最新排序后的因努克人基因组不仅仅可以产生这种肖像,而且还可以首次有力地证明他们是从西伯利亚迁移到新大陆的第三批人类移民。威尔斯领导了一个基因地理工程研究项目,该项目并没有涉及本项研究。

据科学家介绍,第一批移民一般被认为是美洲最初的古印第安人。他们是在大约15000年前通过白令陆桥越过白令海峡的。这些人极有可能是大多数南美人和北美人的祖先。威尔斯认为,“后来的移民可能是在大约6000年前到8000年前通过船舶沿着海岸线到来的,他们是北美洲西部讲纳德内语言的人的祖先。”如今,纳德内语言只在北美洲西部有人讲。一些学者认为,语言证据表明肯定还有第三批移民,尽管这一理论并没有得到普遍认可。

研究发现,这位因努克人的DNA与西伯利亚人更接近。因此,维尔斯勒夫和研究团队认为,这位因努克人肯定是后来的单独的移民。白令陆桥到5500年前已消失,因此因努克人的祖先应该是利用皮船移民到这里的,这种皮船在因努特人中比较常用。他们也有可能是在冬季乘坐浮冰移民过来的。

科学家们认为,这项最新研究体现了基因排序的优势。威尔斯表示,“这是一项迷人的技术,我们可以通过头发获得整个基因组。”随着研究费用的下降,基因排序技术将能够继续得到进步,科学家们将可以对更多的古代人类进行研究。拉姆博特也认同这种观点,不过他也谨慎地表示,其他的研究可能很难有同样的成功机会,因为要发现保存如此完好的古人类头发是非常困难的。但是他认为,“今天也许不可能,但明天或许有可能。”(彬彬)

「基因改造雞」不傳禽流感

雞鴨鵝等家禽是人類的主要肉食,但牠們亦是各類禽流感的天然帶菌者,當禽流感病毒進入人體後會變異,隨時殺人於無形。英國劍橋及愛丁堡大學的研究人員,成功培育出一種「基因改造雞」,該種雞即使感染禽流感,亦不會將傳染給其他雞,當病毒變種時,有關的基因改造技術仍能發揮作用。研究人員指出,雖然「基因改造雞」目前只是用作研究,但牠亦符合食用家禽的生安全標準。