国际新闻

马达加斯加发现新种盲蛇 生活习性似蚯蚓(图)

新浪环球地理讯 北京时间4月6日消息,据美国国家地理杂志网站报道,对一种新发现的盲蛇种群基因进行的分析显示,在马达加斯加成为一座岛屿前,这种蛇类家族成员就已经在这里安家落户。这一发现有助于了解视力几乎为零的盲蛇如何在地球大部分地区开拓它们的殖民地。

盲蛇的身长可达到1英尺(约合30厘米)左右,生活习性与蚯蚓非常类似,分布在除南极洲之外的所有大陆地下。但与蚯蚓不同的是,盲蛇长有脊骨以及微小的鳞片。此项研究副领导人、法国巴黎自然历史博物馆的尼古拉斯·维达尔表示:“大陆漂移对盲蛇的进化产生巨大影响,盲蛇家族在大陆漂移的同时彼此分离开来。”

科学家认为马达加斯加曾经是非洲的一部分,大约9400万年前脱离现在的印度。此项研究的另一位副领导人、美国宾夕法尼亚州生物学家布莱尔·赫奇斯指出,脱离之后,马达加斯加上的盲蛇发生巨大变化,形成一个全新的家族。

盲蛇化石几乎不存在,它们的进化史也因此成为一个谜。但通过比对96种分布广泛的盲蛇种群的5个基因,研究人员绘制出盲蛇的进化族谱图。在对基因突变的时间框架进行估计之后,研究小组能够估计出不同种群何时出现。研究小组表示,类蚯蚓盲蛇首先出现在南部冈瓦纳超大陆。

随着冈瓦纳超大陆裂开,盲蛇被隔绝在研究人员所说的Indigascar。Indigascar这块大陆包括现在的印度和马达加斯加。基因数据显示,一个新的盲蛇家族在超大陆裂开后不久浮出水面。在Indigascar裂开之后,盲蛇又迁移到距离印度和马达加斯加很远的地方,但其中的原因仍旧是一个未知数。

大约2800万年前,盲蛇在澳大利亚神秘出现,此时的澳大利亚不与其他任何大陆相连。非洲和南美洲的盲蛇在6300万年前分化。此时距离非洲与南美洲分离大约4000万年,因此漂移的大陆无法导致后来的进化分化。

赫奇斯说:“如果排除大陆漂移和飞行这两个因素,盲蛇前往澳大利亚、南美洲和加勒比海岛屿就必须征服面积广阔的海洋。”换句话说,盲蛇需要借助于漂浮的植被完成飘洋过海的壮举。此外,植被上还要有昆虫存在以保证它们的食物供应。赫奇斯在一份声明中说:“一些科学家认为穴居生物不可能通过海上漂流这种方式向全世界扩张。我们的数据进一步巩固了这种观点,盲蛇的进化史不可能出现这种事情。”研究发现刊登在3月30日出版的《生物学快报》杂志上。(孝文)

美培育转基因鳟鱼:腹肌有6块肉多15%(图)

新浪环球地理讯 北京时间4月1日消息,据美国国家地理杂志网站报道,美国科学家成功培育出数百条转基因虹鳟鱼。通过植入新的基因,这些转基因鱼拥有“6块腹肌”以及更为发达的“肩肌”。研究人员表示,在选美比赛中,转基因虹鳟鱼不可能获得任何名次,但在市场上,它们必将吸引众多人的目光。原因就在于它们的肉更多,比普通虹鳟鱼多出15%到20%。

转基因虹鳟鱼是美国罗德岛大学渔业、动物与兽医学系的特里·布拉德利领导的一支研究小组10年不懈实验的结晶。实验过程中,研究小组向2万个虹鳟鱼卵中注入从其他鱼种身上提取的不同类型DNA,对其进行基因改造。这些外来DNA能够抑制一种被称之为“肌抑素”的蛋白质。共有大约300个卵成功完成改造,最终发育成肌肉发达的超级虹鳟鱼。

基因改造过程中,鳟鱼卵中注入的DNA与在比利时蓝牛体内发现的肌抑素-抑制蛋白类似。比利时蓝牛凭借极为发达的肌肉著称牛类家族。在包括人类在内的哺乳动物身上,肌抑素能够让肌肉生长处于一种受控制状态。控制肌抑素被视为治疗人类肌肉萎缩症的一种潜在方式。

肌肉发达的转基因鳟鱼是第一个真实存在的证据,证明抑制肌抑素能够对鱼类和哺乳动物产生类似影响。布拉德里最近报告称,虽然鱼类缺少腹肌,但转基因虹鳟鱼的中部两侧却拥有6块腹肌,背部也出现明显的肌肉突起。他在一份声明中说:“我们的研究发现令人吃惊,能够对水产业产生重要影响。”

如果能够获得监管部门批准,鳟鱼基因改造可以让消费者和渔农受益,前者能够购买到更为低廉的鳟鱼,后者则可在无需投入更多饲料情况下喂养体型更大的鳟鱼。瑞典哥德堡大学动物学家弗莱德里克·苏德斯特罗姆表示,虽然政府允许对一些转基因鳟鱼进行放养,但尚未批准拥有其他鱼种DNA的鳟鱼用于商业用途。

其他正在培育中的转基因鳟鱼生长速度更快,拥有抗病能力或者能够在温度极低的水域生存。苏德斯特罗姆负责对逃到野外的转基因鳟鱼潜在危险性进行研究。他表示,研究显示这种鳟鱼不仅会在河里繁殖,同时也会将在实验室改造的DNA遗传给下一代。他指出:“在一些确定情况下,转基因鳟鱼的生存优势高于野生同类,但在其他一些情况下,我们也发现相反的现象。如果食物充足,转基因鳟鱼能够更有效地利用这些食物,但如果附近有捕食者活动,它们也更容易成为被捕食的对象。”

苏德斯特罗姆怀疑最新培育的转基因虹鳟鱼能否在野外获得足够食物以支撑其更为强健的体魄,此外,这种肌肉发达的转基因鱼是否拥有足够机动能力以避免遭到捕食也让苏德斯特罗姆感到怀疑。

他指出,如果转基因鳟鱼能够在野外环境下生存——例如幼仔长得足够大,让鸟类无法以它们为食——它们能够颠覆所在的生态系统。拥有6块腹肌的转基因鳟鱼体型更大,帮助它们在生存竞争中打败未接受基因改造的同类,导致这些同类只能获得少量食物,未来生存受到威胁。(孝文)

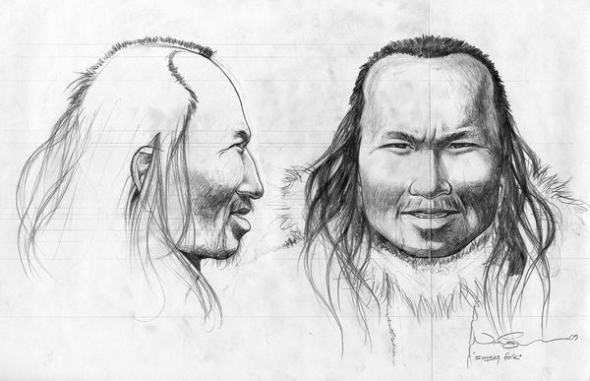

科学家根据头发DNA绘制4000年前古人类肖像

新浪科技讯 北京时间2月11日消息,据美国国家地理网站报道,丹麦进化生物学家近日从一团4000年前的古代人类头发中提取首个古人类基因组,并根据该基因组的特点绘制了一幅古人类头部肖像。从图像可以看出,这是一位拥有深色眼睛的男性,有秃头倾向,而且耳朵中还有干燥的耳垢。

据了解,这团4000年前的古人类头发发现于格陵兰岛,处于长期冰冻状态。科学家们的最新研究认为,这团头发在北极永久冻结带中保存完好,应该是“因努克人”(Inuk)的头发。因努克人是现已灭绝的萨克夸克文明中相对年轻的成员,萨克夸克人被认为是格陵兰岛上最早的居民。

对于科学家来说,萨克夸克文化长期以来一直都是一个谜。丹麦哥本哈根大学进化生物学家爱斯克-维尔斯勒夫是这项研究的联合作者。维尔斯勒夫介绍说,“此前许多理论都表明,萨克夸克人应该是现在的因努特人的直接祖先,或者他们实际上是最早进入北极地区定居的美洲土著人。”但是,关于萨克夸克人的遗传历史,科学家们仍然知之甚少,因为在当地的一些考古遗址仅仅发现了少数保存较好的残骸和头发。

维尔斯勒夫的研究论文发表于近期的《自然》杂志在线网站上。在研究中,维尔斯勒夫所发现的最新DNA证据表明,因努克人的最近近亲并不是如今的美洲土著人或是因努特人的祖先,而应该是西伯利亚远东地区的三个北极人群的祖先。这三种北极人分别是:恩加纳桑人、科里亚克人和楚克齐思人。

维尔斯勒夫表示,“这些证据表明,大约在5500年前发生过一次人口迁移。”这种估计是根据对“新大陆北极居民”考古所发现的最早证据得出的精确结论。此外,根据对因努克人基因组的分析,科学家们发现因努克人的基因组在质量上可与现代人类相媲美,他们并创作了一幅基于DNA的因努克人男性肖像。

科学家们在研究中还发现,因努克人有秃头倾向,而且体格健壮,适合北极的严寒天气。研究中所使用的头发样本发现于20世纪80年代,发现地点是格陵兰岛北部地区。自发现以后,这团头发就一直保存于丹麦国家博物馆中。

与古人类皮肤和骨骼中所发现的DNA不同,这种存在于头发中的基因比较容易复原,而不会受到真菌或细菌基因的污染。例如,这一优势已经帮助科学家顺利地为古代猛犸象的DNA进行排序。如今,不断进步的科学技术正在帮助科学家们破译因努克人的基因密码和揭开一些谜团,比如这些古代人类从何而来,他们长什么模样等。

澳大利亚格里菲斯大学进化生物学家大卫-拉姆博特也是论文的联合作者之一,他为论文撰写注释和评论。拉姆博特认为,“从许多方面讲,这篇论文的研究成果都令人兴奋。他们过去对DNA的研究已经能够或多或少地查明标本的地理起源。我认为,他们在这项研究中所取得的更不寻常的成果是检测单核苷酸多态性。”人类基因的重要组成部分就是被称为核苷酸的分子。一些基因序列可以因为单核苷酸的不同而不同,这些变化被称为单核苷酸多态性。

科学家们对现代人类基因组的研究产生了一个关于已知单核苷酸多态性变量的巨大数据库。许多变量已被识别出具有特别的身体特征,比如眼睛颜色。这个因努克人的基因组显示,他极有可能是褐色眼睛,深色皮肤和头发,甚至耳中还有干燥的耳垢。尽管古代格陵兰人拥有一种易受感染的秃顶基因,但是这个因努克人似乎仍然保留着大量的头发。因此,科学家们推测他可能很年轻时就已经死亡。

这位因努克人拥有铲形前齿,这与亚洲人和美洲土著人相同。他的血型是A型,这种血型在西伯利亚的东北部地区比较常见。此外,新陈代谢也表明,他非常适合当地极端寒冷的气候。

美国国家地理杂志的遗传学家斯宾塞-威尔斯认为,最新排序后的因努克人基因组不仅仅可以产生这种肖像,而且还可以首次有力地证明他们是从西伯利亚迁移到新大陆的第三批人类移民。威尔斯领导了一个基因地理工程研究项目,该项目并没有涉及本项研究。

据科学家介绍,第一批移民一般被认为是美洲最初的古印第安人。他们是在大约15000年前通过白令陆桥越过白令海峡的。这些人极有可能是大多数南美人和北美人的祖先。威尔斯认为,“后来的移民可能是在大约6000年前到8000年前通过船舶沿着海岸线到来的,他们是北美洲西部讲纳德内语言的人的祖先。”如今,纳德内语言只在北美洲西部有人讲。一些学者认为,语言证据表明肯定还有第三批移民,尽管这一理论并没有得到普遍认可。

研究发现,这位因努克人的DNA与西伯利亚人更接近。因此,维尔斯勒夫和研究团队认为,这位因努克人肯定是后来的单独的移民。白令陆桥到5500年前已消失,因此因努克人的祖先应该是利用皮船移民到这里的,这种皮船在因努特人中比较常用。他们也有可能是在冬季乘坐浮冰移民过来的。

科学家们认为,这项最新研究体现了基因排序的优势。威尔斯表示,“这是一项迷人的技术,我们可以通过头发获得整个基因组。”随着研究费用的下降,基因排序技术将能够继续得到进步,科学家们将可以对更多的古代人类进行研究。拉姆博特也认同这种观点,不过他也谨慎地表示,其他的研究可能很难有同样的成功机会,因为要发现保存如此完好的古人类头发是非常困难的。但是他认为,“今天也许不可能,但明天或许有可能。”(彬彬)

研究显示致命大肠杆菌或起源于德国

据新华社深圳6月5日电 (记者 王攀)深圳华大基因研究院5日公布最新研究结果表示,引起欧洲疫情爆发的病原菌或起源于2001年在德国分离到的肠出血性大肠杆菌。

该院研究小组通过多位点测序分型,发现引起此次爆发的菌株与2001年德国分离株01-09591及2002年的中非分离株55989有高度相似性。这三株菌具有7个完全相同的“看家基因”,(“看家基因”是维持细胞最低限度功能所不可少的基因,被广泛用于细菌分类),从而得出结论该三类大肠杆菌为同一类型(ST678)。

根据这个发现,研究小组对这三株菌展开进一步调查,以追溯此次爆发的源头。通过对大肠杆菌的12个毒力基因/适应基因分析发现,2001年德国分离株与今年的爆发菌株完全吻合,而中非菌株与两株德国菌株相比,缺少了志贺毒素基因和抗亚碲酸盐基因。

研究人员据此推断,德国2001年分离株很有可能是这次爆发菌株的直接祖先。抗生素抗性试验结果表明,经过10年的进化,2011年的菌株可能获得了一些新的基因,从而具有耐更多种抗生素的能力。

研究小组表示,通过对2001年与今年爆发菌株的基因组比较分析,将极大地助于进一步阐明为什么导致这次疫情的菌株致病能力如此之强;并将为疾病的起源、传播和来源提供线索。这将为一线医护人员应对和控制全球疫情扩散提供更有力的支持。

研究小组表示,研究人员目前仍在联系寻找2001年德国菌株的样品及相关信息,并继续进一步的分析研究。

华大基因是全球最大的基因排序和研究中心。5月22日以来,该研究院和其他中国研究单位一起,联手德国医学研究机构共同对欧洲大肠杆菌疫情进行研究并不断取得进展。

转基因种子非法流入 食品转基因成分尚未被标识

社会上关于转基因农作物以及食品的争议越来越多,而政府层面对于转基因商业应用尚未有明确的政策。

“当务之急是要建立一个转基因产品的安全立法。”一位科技部转基因专家对《中国经营报》记者表示。有消息称,转基因立法的前期启动工作将由科技部负责。

记者了解到,近期一家国内转基因科研机构已经着手起草建议,准备递交上级主管部门,其主要内容是提出“在中国建立非转基因区。”知情人士向记者透露。

转基因标识是焦点

“在转基因立法中,争议最多的是转基因食品的标识问题。”一位参与立法讨论的人士向记者透露,有关转基因立法的问题早在去年11月底,就由有关部门召集专家进行过讨论,“讨论非常激烈,最后的结果还是要由国家最高决策机构来定。”

据了解,转基因立法讨论中主要涉及的问题即转基因农作物生产的下游产品是否要标注转基因标识。

“现在我们需要做的就是建立一套严格的管理体系,”商务部一位副司长向记者透露,“尤其是转基因食品的标识问题,一定要严格标注。”

目前,转基因农产品到底有害还是无害的问题,在社会上的争论非常激烈。反转基因的社会团体、专家与支持转基因的人士观点针锋相对。“因为还不能确定转基因食品是否有害,所以我们能做的工作就是要加强管理,进行标识,以区分转基因还是非转基因。”上述人士表示,“一旦转基因和非转基因产品混在一起,就难以分开了。”据了解,商务部也是参与转基因立法和管理的部委之一。

而国际最大的转基因公司孟山都则认为,特别标注转基因和非转基因将使消费者产生歧义。

孟山都中国区王春玲博士在接受记者采访时表示,美国转基因食品的标签允许不标或者采取由食品公司自愿决定的原则,美国的管理办法认为,如果企业生产的食品标签上写着“非转基因食品”或者“不含转基因食品”的信息,实际上隐含着非转基因食品比转基因食品要高级、优越,这是不允许的,因其可能对消费者产生误解。

“很多转基因农作物的下游产品是我们无法测试出来的,比如转基因大豆油,根本没有办法检测出来。所以标识非常重要。”中国农业大学食品科学与营养工程学院教授吉萍向记者透露,“普通消费者早已开始食用转基因食品,比如蛋糕所用的酵母和酶等,都是含有转基因的。而保健品中的维生素E也大都是从转基因作物中提取的。”

不认识的种子

据知情人士透露,“相继有一批专家为国家高层领导进行传授转基因知识讲座,国家高层已经非常重视转基因问题了。”

“现在对转基因是否有害的问题还很难评说。”一位国家部委的人士向记者透露,“我们曾经和农业部的专家进行过接触,大部分人反对转基因,但也有少部分支持。”

虽然是与非还未有定论,但是管理问题已经成为了当务之急。

“很多农民在种植之前,并不知道自己种的是转基因的种子,只知道是国外的东西来了。”一家国际转基因公司的人士向记者透露,“抗虫害和高产是他们最看好的。”

而转基因的种子,“通过背包就可以带进国门。”上述人士表示。

记者就相关问题咨询农业部转基因管理部门,相关人士承认有这种现象的存在,他表示,非法带进中国的转基因种子属于非法种子,“一些出现问题的转基因种植都是类似的方式获得种子,试着种一点的。”

农民的想法与农业部的想法截然不同。

黑龙江农民温壮种了一辈子的国产大豆。“我们都在等着种转基因大豆呢,因为转基因大豆产量高。国产大豆种植成本太高,而且现在转基因大豆便宜,使得国产大豆的价格也上不来。一年都赚不上什么钱。”

温壮的想法代表了许多农民的心态。他认为,之所以还没有种上转基因大豆的原因是,“我们这里还很落后,好的东西还没有传过来。”他并不知道,种植转基因粮食作物是违反规定的。

监管“严”“疏”悖论

外界普遍认为,中国是一个对转基因作物监管较严厉的国家。

国家农业转基因生物安全委员会副主任委员杨晓光教授介绍,“国外主要是三种转基因产品,转基因玉米、转基因大豆还有转基因菜籽油。我们国家对转基因作物的监管,首先是要在国外取得国外上市的证书,取得证书后,还要按照我们国家评价的标准对它进行评价。”

记者致电中粮米业下属粮食加工厂,工作人员向记者表示,“我们每一批大米都在实验室中进行测试,其中包括转基因测试,现在还没有发现转基因大米。”

“人人都参与到食品安全的监测中,将是对食品安全的重大推动。”政府部门人士向记者透露。而LifeTechnologies公司大中华区总裁Kadia博士表示,虽然科研人员正在朝这一方向努力,但是监测设备还是不够廉价。

虽然,中国一直没有放行孟山都这样的转基因公司在中国销售转基因种子,但是吉萍认为,目前转基因食品“污染”的范围已经非常广,“现在进行转基因标识的工作已经非常复杂了。”因为诸如大豆油这样的产品只含有少量转基因物质,很难测出转基因的片段,而当务之急,“就是要在中国建立非转基因区,即在该区域内,从田间到餐桌的所有生产环节,都不使用任何转基因产品。”

“换一种思路,我们还是可以马上展开非转基因的认证工作。”吉萍是国内唯一获得美国和欧盟机构授权的非转基因产品认证专家,“现在,在国外,非转基因产品能够卖更高的价格,但是国内还没有一家非转基因的认证机构。”

而更全面的转基因立法还有待时日,“立法工作基本还没有启动,”一位与科技部联系密切的转基因专家向记者表示,“现在面临的主要挑战就是一次立法前的广泛的调研,这种调研的工作量将是非常庞大的。”

粮食危机影响到百姓生存 非洲开始种转基因作物

越来越多的非洲国家开始种植转基因作物,肯尼亚正成为领先者

各国跃跃欲试

在2008年之前,南非是非洲大陆唯一一个种植转基因玉米、转基因棉花和转基因大豆的国家。此后,埃及开始种植转基因玉米,布基纳法索开始种植转基因棉花。但是现在,肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达、马拉维、马里、津巴布韦、尼日利亚和加纳都在进行转基因作物的研究和田间试验(这通常是允许大规模种植转基因作物的第一步),试验的作物包括玉米、水稻、小麦、高粱和棉花。

还有一些国家正在密切观察着肯尼亚在生物技术方面将要采取的举动。在这个东部非洲最大的经济体,转基因作物一直是一个有争议的话题。但是,关于生物安全管理的法案有望在5月份获得通过,这将扫除转基因作物在该国发展的障碍,转基因作物的开放试验也将随即展开。肯尼亚将成为非洲第四个允许种植转基因作物的国家。

肯尼亚农业研究所所长伊弗里姆·姆克斯拉说:“我们应当依靠生物技术来防止农作物产量和性能进一步下降,我们需要利用科技方法来缩短开发新作物品种的时间。”

曾经忧心忡忡

随着非洲人口数量的不断增加,粮食需求也在迅速增加。尽管转基因作物有可能帮助增加粮食产量,但由于担心它可能对人类和动物健康、生态环境造成损害,还有担心其可能减少农产品出口机会,不少非洲国家对其下了禁令。

潜在的法律陷阱也妨碍转基因作物在非洲的推广。有23个非洲国家已经有了生物安全法律,都含有严格的法律责任条款。根据这些条款,(转基因作物)生产者要为任何不幸事故负责任,而不需要证明其确实有过错。非洲生物安全专家网络中心主任迪尔安·马肯德指出,任何一个投资者都不会在一个可能因为最轻微的、甚至是想象中的损害而被起诉的国家投资,这些国家不可避免地成为转基因技术开发商的禁区。

非洲的小规模农户约占该地区总人口的70%、农业总产出的60%,但转基因作物的高成本无疑会加大他们的负担,使他们难以同商业化农场竞争。在南非,2009年转基因玉米的种植面积达187.8万公顷,而小农户的种植面积仅为1.9万公顷。因此,非洲生物安全中心主任玛丽亚姆·玛依特认为,对非洲来说,转基因作物技术不大可能成为小农户脱贫致富的有效途径。乌干达国家有机农业运动政策宣传官约瑟芬·阿齐亚就提出疑问说:“让那些小农户都来种植转基因作物意味着他们将失去对种子的控制,他们将不得不持续依赖种子供应商。试想他们能负担得起吗?”

未开发的市场

近些年来,转基因作物在世界各地的种植面积快速增加,非洲国家不可能置身于这一趋势之外。

根据国际农业生物技术应用服务机构(ISAAA)发表的报告称,从1996年至2010年,全球转基因作物种植面积增加了87倍,转基因作物技术成为现代农业史上应用推广最快速的技术。

非洲大陆肥沃的土地和对农产品的需求使投资者对非洲农业越来越感兴趣。随着外国资本在非洲农业领域的投资不断增加,转基因作物也会成为越来越热的投资项目。

非洲大陆尚未开发的市场已经吸引了杜邦、孟山都等美国大粮商的注意,它们正加紧向非洲推销种子。

与此同时,一些非洲国家——如马拉维、毛里求斯、南非、津巴布韦等,已经修订了生物安全法律,扫清了推广种植转基因作物的主要障碍。其余大部分非洲国家也正在起草有关指导方针和管理规定。

研究人员警告说,全球粮食价格在2011年有望再创新高,非洲国家必须尽一切努力才能保证这个大陆上的人民不会挨饿。南非农业部副部长皮特-马尔德表示,生物技术当然不会解决所有问题,但它有潜力有所作为。如果我们真正关心非洲的粮食安全,就不能在转基因作物问题上感情用事。当然,我们必须对发展转基因作物保持警醒和负责任的态度。

英科学家找到快乐基因 血清素成为突破关键(图)

这一发现有助人们改善情绪,但专家认为基因不能对是否快乐起支配作用

英国研究人员发现,一种“快乐基因”能够影响情绪,令人容易满足。不过,快乐相当复杂,基因只是影响因素之一。

锁定基因

英国伦敦经济政治学院行为经济学家扬-伊曼纽尔·德内韦研究美国青春期健康纵向研究参与者中2574人的基因,查看他们的医疗记录,包括一份20岁出头时回答的调查问卷。

问卷题目为:你对生活总体是否满意?答案包括“非常满意”、“满意”、“不满意也不失望”、“失望”和“非常失望”。

在最新一期《人类遗传学杂志》发表的论文中,德内韦认定,对生活的满意度与一个名为5-HTT的基因相关。

研究对象中,大约40%回答“非常满意”,其中35.4%所携5-HTT基因的两个等位基因较长,只有19.1%携带的5-HTT两个等位基因较短。

在回答“失望”的研究对象中,26.2%两个等位基因较长,20%较短。这说明,5-HTT较长等位基因多见于快乐人群。

这是研究人员首次确认这一基因关联满意度。

影响“快乐”

5-HTT基因的作用是传输血清素。血清素是一种神经传递素,能带来愉悦感。5-HTT基因越长,释放和回收血清素效率越高。

德内韦计算发现,研究对象携带一个较长5-HTT等位基因,回答对生活“非常满意”的几率增加大约8.5%;携带两个较长等位基因,“非常满意”几率增加17.3%。

两个等位基因一个遗传自父亲,一个来自母亲。

先前研究结果显示,较长5-HTT基因的携带者在生活中更多关注积极因素,更容易从压力事件中恢复,更能面对焦虑、抑郁和其他心理健康问题。

辩证看待

德内韦认为,知晓自身携带5-HTT基因长短,可能有助人们改善情绪。

德内韦告诉英国《独立报》记者,5年至10年后,人们能够读取自身基因组。

他说:“如果发现自己看见半杯水时容易情绪低落,可以想想‘可能是我的生物学特性愚弄我,让我觉得现状没那么美好’。”

“再结合自己的意志力,有助走出心情低谷,摆脱消极情绪。”德内韦说,“知识就是力量。”

他提醒,必须积极看待这项研究:对从父母处遗传到两个较短5-HTT等位基因的人而言,生活不一定比携带两个较长等位基因的人悲惨。

基因有一定影响,但不能说它带来快乐,“快乐极其复杂,你在整个人生旅途中的经历将对快乐与否起支配作用”。

抗肿瘤天然产物生物合成研究获进展

亚洲栽培稻起源于中国 最早出现于中国长江流域

美国研究人员在一项通过大规模基因重测序分析稻米进化史的研究中确认,亚洲栽培稻起源于中国,最早可能8000多年前就出现在中国长江流域。

亚洲栽培稻是世界上最古老的农作物物种之一。此前曾有研究认为,亚洲栽培稻有两个起源地——印度和中国。但2日刊登在美国《国家科学院学报》一项新研究说:“分子学证据表明(亚洲)栽培稻只有单一起源……最早出现在中国长江流域。”

亚洲栽培稻具有籼稻和粳稻两个主要亚种,其起源相应也出现两种理论,其中一种为单一起源理论,即籼稻和粳稻均由野生稻栽培而来;而另一种多起源理论认为,籼稻和粳稻在亚洲不同地点分别栽培而来。近年来,由于科学界观测到籼稻和粳稻更多的遗传差异性,多起源理论稍占上风。

美国纽约大学等机构的研究人员利用此前已公布的数据库以及更先进的计算机运算规则,重新分析了亚洲栽培稻的进化史。他们的结论是,籼稻和粳稻具有同一起源,因为二者尽管具有诸多遗传差异性,但彼此间的遗传关系仍比与印度或中国发现的任何野生稻种类的遗传关系都要近。

他们还对栽培稻和野生稻染色体上630个基因片段进行了重测序,结果也是基因测序数据与单起源理论更一致。

研究人员利用稻米基因的分子钟分析了亚洲栽培稻的进化时间。他们认为,亚洲栽培稻大约8200年前开始出现,而籼稻和粳稻在大约3900年前开始分离。

这一结论与考古学发现相一致。考古学家发现,中国长江流域8000年至9000年前出现了栽培稻,而印度恒河流域大约4000年前才开始出现栽培稻。

参与研究的纽约大学生物学家迈克尔普鲁加南说:“随着栽培稻通过商人以及农民由中国传入印度,它很可能与当地野生稻进行了大范围杂交,这就是为什么我们曾认为栽培稻可能起源于印度,但实际上是来自于中国。”