国际新闻

专家:指纹技术是中国早于四大发明的“伟大发明”

多位指纹、掌纹等皮纹学研究专家12日相聚一堂展开研讨时指出,指纹技术是中国古代早于四大发明的另一项伟大发明,在中国广泛应用于各类契约文书约1000年后传到西方,以其简单、准确认定人的身份,引起了世界警察工作的一场革命。

由北京市东方科奥人类智力潜能研究所组织主办的首届皮纹学与认知能力相关研究研讨会当天在北京举行,中国刑事科学技术委员会副主任刘持平教授参与研讨时说,对指纹遗传的研究,是人类认识自然、认识自我的一种探索,中国古代先民早就对指纹开始研究和认识,《黄帝内经》上面就有过相关记载。

中国在唐代时国家的、民间的契约,法律就规定要加盖指纹——“按指为契”,并且已是相当普遍和成熟地应用,然后在1880年左右传到西方,引起英国、德国科技工作者的重视,当时全世界都缺少怎么认定人的身份的手段,没想到中国的指纹技术会如此简单、准确来区别出人与人的不同,第一步引入到警察工作,引起了世界警察的一场革命。

中国刑事科学技术委员会主任赵向欣认为,关于指纹的研究,在中国有悠久的历史,新疆博物馆就藏有古代遗嘱、买卖人口、契约文书等摁指印的原件,这说明中国古人很早就运用到指纹技术了。

“皮纹学的核心是遗传学,是一个人体表征的遗传学表现”。从事遗传学和皮纹学研究40多年、中国遗传学会皮纹研究协作组创建者之一的李崇高教授被业内誉为中国“当代皮纹学泰斗”,他指出,所有染色体疾病都会产生皮纹有异常的表现,不要忽视皮纹的小异常,小异常背后往往隐藏着很大的异常,这就是开展皮纹学研究的医学意义:染色体异常会导致产生皮纹异常,通过皮纹异常也可以反过来推断可能有染色体异常。

专家们在会上还特别强调,包括指纹技术在内的皮纹学研究与看手相算命行为有质的区别,两者绝不能混为一谈。刘持平称,现在的指纹遗传研究,只限于研究先天的遗传性状,而传统手相学虽然也是中国古代先民对指纹的一种探索,是在当时科技条件水平下的一种认识,里面搀杂着很多由于历史因素造成的非科学成分的东西,譬如手相学中提到官运、财运、桃花运等,它不是由遗传决定,也不能通过指纹确定,把它和指纹联系在一起,当然是无稽之谈。另外,现代指纹遗传研究建立在统计学基础上,这也是和手相学的一个原则性区别。

赵向欣直接了当地指出,皮纹测试的科学依据是经过大量的统计数据抽取出来,对皮纹测试的研究中外都进行了很久,它和大街上算命的、看手相的完全“是两码事”。

“看手相与皮纹学的关系,同占星术与天文学的关系一样”。东方科奥人类智力潜能研究所所长翟桂鋆研究员称,皮纹学真正研究者主要集中于医学、遗传学、体育、公安等工作领域,人类进化的变化信息都藏在皮纹中,随着人类皮纹学研究的不断深入,所有奥秘最终都将有望被揭开。刘持平说,指纹不亚于是人类自身的又一本“天书”,目前对指纹遗传的研究仍处于一个起步阶段,未来任重而道远。

多年来一直从事指纹生物识别研究的邓国强博士则提醒说,利用指纹在生物识别方面具有唯一性、终身不变性、便捷性等3个最主要特征,指纹采集技术产品已经成熟,也肯定会走进千家万户,但指纹识别技术“一定不能成为某些商人牟取暴利的一个借口”。

美地质调查局发布惊人消息 地球水资源消耗殆尽

地球70%面积被海水占据

科学网(kexue.com)讯 虽然地球上多半的面积被海水占据,但人类真正赖以生存的淡水却少得可怜,众所周知地球上的水资源十分宝贵,不过目前还很少有人意识到这点,其实当今地球上的水资源少的超乎所有人的想象。

根据每日邮报报道,近日美国政府做了一项地质调查,他们震惊的发现地球上的水将要用完,虽然目前地球70%的面积被海洋占据,但含水量并不充沛,仅有薄薄的一层,而日常人类使用的淡水更是急缺,如果把地球上所有的水集中在一起,仅可组成一个体积长约860英里的“水滴”。

地球中水资源总量概念图

美国地质调查局的工作人员表示:“你要知道,地球看上去是一颗充满水的星球,但这都是假象。地球的海水面积虽然巨大,但含水量则很低,简单的说就是一些海洋十分的浅。我们用计算机进行了模拟,把所有的水资源相加在一起,并不是很多,面积仅仅可以覆盖美国几个州而已。”

更严重的问题还在后面,地球上的水96.5%都为海水,人类赖以生存的淡水仅占水资源的3.5%,它们来自大气云层中的水汽、河流、湖泊已经冰川。随着地球变暖的加剧,两级的冰川也加快了融化速度。

早在今年3月的世界水日时,美国有关部门就发出了警告,在一份联合评估报告显示,水资源未来将成为地球最珍贵的财产,随着发展中国家人口呈爆炸式增长、气候变化影响加剧,再加上干旱、洪水以及缺少淡水等因素,水将成为未来几十年内导致全球动荡和战争的导火索。

(科学网kexue.com 乔尔)

相关阅读

声明:科学网(kexue.com)独家稿件,版权所有,转载请注明出处

恐龙食草产生大量甲烷气体 或将其推向灭绝之路

据英国每日邮报报道,一位资深科学家表示,由于大型食草恐龙吞食大量的绿色植物,并且在肠胃里形成甲烷、二氧化碳胀气,这将对于改变气候具有一定的影响。

这是一头Paralititan Stromeric龙,这种蜥脚龙体重可达到80吨,体长可达到100英尺,它们是释放甲烷气体的罪魁祸首

苏格兰安德鲁斯大学格雷姆-鲁克斯顿(Graeme Ruxton)教授称,这些远古巨型动物体内释放了大量潜在导致气候变暖的胀气,其中包括着甲烷气体。

由于大型食草蜥脚龙吞食大量绿色植物,它们是导致气候变化的罪魁祸首,一支研究小组推测称,这种大型食草恐龙每年会产生5.2亿吨甲烷,远超过现今人类温室气体排放的总和。

科学家认为,从恐龙体内排放的气体很容易导致地球气候转暖,甚至气候变化还会酿成灾难,导致恐龙最终走向灭绝之路。

大型食草恐龙中,90吨重的阿根廷龙体长达到140英尺,每天将消耗至少半吨绿色植物。如果解剖阿根廷龙的胃部,会释放出数千升温室气体,相比之下现代一头牛每天可释放200升甲烷。

甲烷比二氧化碳更好地捕获大气层热量,其有效性是二氧化碳的20倍。现代甲烷主要来源于各种各样的自然和人为影响来源,其中包括:垃圾填埋地、天然气、石油和农业种植区。

科学家称,人类活动促使全球温室气体正常指数升高2.5倍,牛和其他家畜平均每年释放大约1亿吨甲烷气体。

鲁克斯顿教授和合作研究员利物浦约翰摩尔大学的大卫-威尔金森(David Wilkinson)称,这些家畜释放的温室气体仅占远古时期恐龙释放量的五分之一。

威尔金森在接受《星期日泰晤士报》记者采访说:“事实上,我们的推算表明恐龙可能比现代温室气体制造来源产生更多的甲烷,是人类和自然环境的总和。”这项研究报告发表在本周出版的一期学术期刊上。

美研发新型核磁共振扫描仪 可瞥见狗狗所思所想

牧羊犬“麦肯齐”在功能磁共振成像扫描仪内

两只狗的大脑区域在期待受到奖励时会变得活跃

此项研究的负责人、美国埃默里大学神经学家格雷格·伯恩斯(Greg Berns)说:“我们希望这能为了解狗的认知和种间交流开启一扇全新的大门。”伯恩斯描述了初步研究结果:狗的大脑区域在期待受到奖励时会变得特别活跃,概念验证显示,在功能磁共振成像扫描仪内研究狗是切实可行的。

伯恩斯一直以来都在研究人类大脑如何做决定,他说:“相比这类研究中常用的猴子,狗可能是认知研究中更好的动物模型。”对于一只猴子,站了很多人的实验室是一个陌生和不自然的环境,这可能会影响它的思维,而对于狗,与人类互动是狗的第二天性。

当然,站在功能磁共振成像扫描仪内部对于狗来说不是一种正常的体验。伯恩斯团队用了8个月时间来训练他的狗(一只名为“卡利”的2岁的狗和另一只名为“麦肯齐”的3岁的牧羊犬)戴着降噪耳罩站在机器内部静止不动。研究的问题是狗能否理解人类的命令语言,或对身体动作和手势做出回应。

伯恩斯说:“我们最感兴趣的事情之一是:狗是怎样看待人类的?就像著名动物耳语者恺撒·米兰(Cesar Millan)所说的,我们人类在它们眼里只是一群动物吗?狗有同情心吗?狗知道自己主人是喜还是悲吗?狗大脑的哪些部分显示人类,哪些部分显示其他的狗?这可能通过声音、气味或其它方式辨别。狗爱好者都认为他们的狗懂得他们的感受。说实话,我对此还不清楚。我很想弄清楚狗究竟能听懂多少话。”

相关研究成果将发表在新一期的《公共科学图书馆—综合》(Public Library of Science One)杂志上。

美研发新型核磁共振扫描仪 可瞥见狗狗所思所想

牧羊犬“麦肯齐”在功能磁共振成像扫描仪内

两只狗的大脑区域在期待受到奖励时会变得活跃

此项研究的负责人、美国埃默里大学神经学家格雷格·伯恩斯(Greg Berns)说:“我们希望这能为了解狗的认知和种间交流开启一扇全新的大门。”伯恩斯描述了初步研究结果:狗的大脑区域在期待受到奖励时会变得特别活跃,概念验证显示,在功能磁共振成像扫描仪内研究狗是切实可行的。

伯恩斯一直以来都在研究人类大脑如何做决定,他说:“相比这类研究中常用的猴子,狗可能是认知研究中更好的动物模型。”对于一只猴子,站了很多人的实验室是一个陌生和不自然的环境,这可能会影响它的思维,而对于狗,与人类互动是狗的第二天性。

当然,站在功能磁共振成像扫描仪内部对于狗来说不是一种正常的体验。伯恩斯团队用了8个月时间来训练他的狗(一只名为“卡利”的2岁的狗和另一只名为“麦肯齐”的3岁的牧羊犬)戴着降噪耳罩站在机器内部静止不动。研究的问题是狗能否理解人类的命令语言,或对身体动作和手势做出回应。

伯恩斯说:“我们最感兴趣的事情之一是:狗是怎样看待人类的?就像著名动物耳语者恺撒·米兰(Cesar Millan)所说的,我们人类在它们眼里只是一群动物吗?狗有同情心吗?狗知道自己主人是喜还是悲吗?狗大脑的哪些部分显示人类,哪些部分显示其他的狗?这可能通过声音、气味或其它方式辨别。狗爱好者都认为他们的狗懂得他们的感受。说实话,我对此还不清楚。我很想弄清楚狗究竟能听懂多少话。”

相关研究成果将发表在新一期的《公共科学图书馆—综合》(Public Library of Science One)杂志上。

巴西另类海豚令人诧异 主动与渔民合作捕鱼(图)

海豚正在向渔民发出信号

科学网(kexue.com)讯 据国外媒体报道,在巴西Laguna海滨有这样一群奇怪的海豚,它们总是主动帮助渔民捕鱼,当地的渔民都依赖海豚来帮助捕鱼。研究发现当地约有20只海豚能够与人类合作捕鱼,而其他海豚群体则不然。人们尚不了解为什么只有这一群海豚会选择与人类合作。

鲻鱼是当地的主要渔业资源,也是海豚和渔民的主要捕猎对象。海豚会先驱赶鱼群到渔船周围或至齐膝深的水域。之后,海豚摆动头部或尾部向渔民发出撒网的信号。

来自Santa Catarina联邦大学的研究员指出:大约有200名当地渔民几乎完全依赖于海豚捕鱼。 渔民们不会在没有海豚帮助的前提下自己捕鱼,因为他们知道海豚比他们更出色。渔民们还为所有的海豚命名。海豚'Scooby' 和'Caroba,' 已经为当地渔民服务超过15年。海豚的社会非常复杂,它们的觅食行为通过相互交流来完善,而与渔民的亲密交流则使觅食能力更进一步的发展。所以,海豚和渔民相互依赖,共同生存。

合作行为是有海豚母亲对在小海豚的成长学习中教授的,如同老渔民向年轻的新渔民传授捕鱼技巧以及如何与海豚打配合。海豚捕鱼为当地带来了巨大的经济效益和社会影响价值。与海豚合作捕鱼也已成为当地的一种独特的传统生活方式。(科学网kexue.com 重林)

相关阅读:

巴西另类海豚令人诧异 主动与渔民合作捕鱼(图)

海豚正在向渔民发出信号

科学网(kexue.com)讯 据国外媒体报道,在巴西Laguna海滨有这样一群奇怪的海豚,它们总是主动帮助渔民捕鱼,当地的渔民都依赖海豚来帮助捕鱼。研究发现当地约有20只海豚能够与人类合作捕鱼,而其他海豚群体则不然。人们尚不了解为什么只有这一群海豚会选择与人类合作。

鲻鱼是当地的主要渔业资源,也是海豚和渔民的主要捕猎对象。海豚会先驱赶鱼群到渔船周围或至齐膝深的水域。之后,海豚摆动头部或尾部向渔民发出撒网的信号。

来自Santa Catarina联邦大学的研究员指出:大约有200名当地渔民几乎完全依赖于海豚捕鱼。 渔民们不会在没有海豚帮助的前提下自己捕鱼,因为他们知道海豚比他们更出色。渔民们还为所有的海豚命名。海豚'Scooby' 和'Caroba,' 已经为当地渔民服务超过15年。海豚的社会非常复杂,它们的觅食行为通过相互交流来完善,而与渔民的亲密交流则使觅食能力更进一步的发展。所以,海豚和渔民相互依赖,共同生存。

合作行为是有海豚母亲对在小海豚的成长学习中教授的,如同老渔民向年轻的新渔民传授捕鱼技巧以及如何与海豚打配合。海豚捕鱼为当地带来了巨大的经济效益和社会影响价值。与海豚合作捕鱼也已成为当地的一种独特的传统生活方式。(科学网kexue.com 重林)

相关阅读:

人与机器人:人机嫁接技术或把人类引向永生(2)

此外机器人还要应付人类无常的天性

此外机器人还要应付人类无常的天性 五到十年内,机器人将在人类环境中执行日常工作

五到十年内,机器人将在人类环境中执行日常工作 机器人打造出逼真的外表,但仅仅这样还不够

机器人打造出逼真的外表,但仅仅这样还不够 机器人革命将对人类之间的沟通方式产生怎样的改变?日本研发了一只惹人喜爱的机器小海豹,用于在老人院中提供娱乐消遣,但却招来多方非议,说它会导致老人们拒绝与外界交流。

机器人革命将对人类之间的沟通方式产生怎样的改变?日本研发了一只惹人喜爱的机器小海豹,用于在老人院中提供娱乐消遣,但却招来多方非议,说它会导致老人们拒绝与外界交流。 对于时刻向人类敞开胸怀的性爱机器人,科学家的研发进程也踌躇不前。

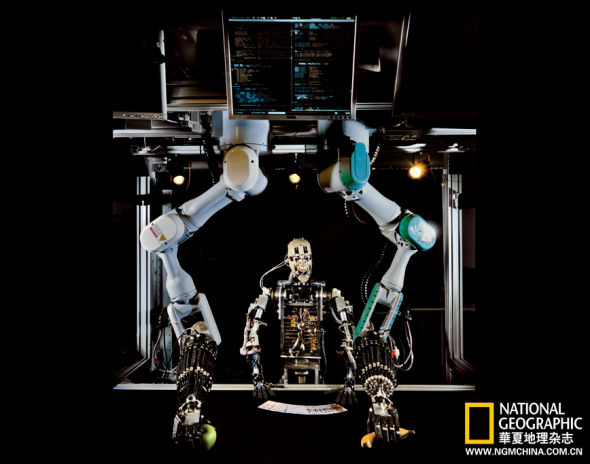

对于时刻向人类敞开胸怀的性爱机器人,科学家的研发进程也踌躇不前。从娱乐科技中心往山上走大约一公里处有座建筑,HERB正静坐其中,陷入冥想。“HERB”是“家庭探索机器人管家”(Home Exploring RoboticButler)的英文首字母缩写,由卡内基梅隆大学与英特尔匹兹堡实验室合作研发,是服务型机器人的样本机,或许在不久的将来即可担当照料老人和残疾人的职责。HERB一副家用电器的模样,以轮为腿,身体由多台电脑组成。但与外表靓丽的优米不同的是,HERB有着与人类更加接近的精神世界,如今它正通过在“脑”中浏览各种假定场景来处理内存中的各种物体图像,从而改善性能,浏览速度可达每秒上万幅。

“我把这种行为称作梦游,”HERB之父——卡内基梅隆大学机器人学院教授西达尔塔 · 斯里尼瓦萨说,“这样解释有助于人们直观地理解,机器人实际上是在设想自己正从事某种行为。”

传统意义上的机器人,比如对车架进行点焊的机械装置,在设定程序以后可完成一系列精准度高的任务,但严格限于特定的环境中。在人类空间里活动时,HERB这样的机器人需要对陌生物体进行感知与处理,还要避免与同样处于活动状态的人类相撞。HERB的感知系统由一个摄像头和一台装在机械臂上的激光导航仪构成。(“我们倾向于把HERB想象成男性的‘他’,”斯里尼瓦萨说,“可能因为大多数管家都是男性,而且他看着也挺壮实的。”)与工业上使用的液压机械臂不同,HERB的手臂是由线缆构成的压力传感系统驱动的,这些线缆类似于人类的肌腱。要想让机器人搀扶鳏寡老人上卫生间,而不至于把老人家直接抛射进去,这样的系统便必不可少。

实验室里,斯里尼瓦萨的一名学生轻叩按钮,向HERB发出指令,命他从旁边桌子上拿起一盒果汁。HREB用激光扫描四周环境,建起三维网格对周围的人和物进行定位,然后用摄像头锁定某个可能是目标果汁盒的物体。他缓慢伸出手臂,抓住果汁盒,同时保持盒口向上。然后,他又奉命把盒子轻轻放下。对于不具备相关背景知识的人们来说,HERB的表现看起来似乎不足称道。“我展示给母亲看的时候,”斯里尼瓦萨说,“她无法理解为什么HERB拿个杯子还得想半天。”

问题不在于HERB,而在于他的前辈——人类。拿起饮料对人类来说实在是不费吹灰之力,因为他们的大脑经过数百万年进化,为的就是协调此类行动。对于专为这种动作设计的工业机器人来说,此举也是小菜一碟,但HERB这样的社交机器人与常规工业机器人之间的区别在于,他知道自己面对的物体是果汁盒,而不是茶杯或奶瓶,对于不同物品他会区别对待。HERB理解这些事物的过程涉及到大量的数学运算与计算机科学,概括来说就是,“摄取信息,然后根据他对世界的已有认识对这些信息进行智能化处理”,斯里尼瓦萨解释道。

当HERB初次面对一样新物品时,之前学到的规则便会对他的压敏手臂发出讯号:该物体有把手吗?会不会打碎或泼溅?斯里尼瓦萨根据自己对人类行为的研究来为HERB的抓握动作编程。比如,他在酒吧里观察到调酒师用一种反直觉的花式手法抓住酒瓶倒酒,于是他把这一动作简化成一套算法,如今HERB已掌握这种招式。

当然,HERB正在学习应对的世界是人工控制下的实验室环境,要想让他在真实的人类空间中发挥功用,其难度要大得多。HERB有个类似自行车的电喇叭,靠近人类时他会鸣笛示意。如果房间里拥挤繁忙,他就会采取最安全的措施——站在原地,朝大家鸣喇叭。

这种策略在实验室里可以奏效,但若是在办公室里就不行了。人类能够无意识地对各种动作进行分析应对——我们知道如何在行进中避开某人,以及在侵犯他人私人空间时有所感知。卡内基梅隆大学及其他机构的研究成果表明,人类希望社交机器人遵循同样的行为法则。如果他们不这么做,或者犯下愚蠢的错误,人类便会产生不快情绪。卡内基梅隆大学正在研发的另一遥控机器人Snackbot在计算机学院向人们出售零食,有时它会十分恼人地给错食物或者找错钱,但如果它预先告知人们自己可能会犯错,或者闯祸以后道个歉,人们会更容易原谅它。

此外它还要应付人类无常的天性。“有人从机器人那里偷零食,”Snackbot的一名研发人员说,“被我们用监视器拍到了。”

人与机器人:人机嫁接技术或把人类引向永生

人与机器人

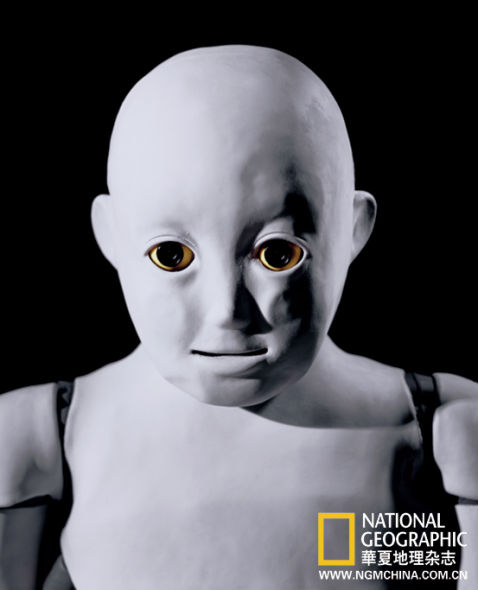

人与机器人 由日本Kokoro公司研发的Actroid-DER机器人可供出租,在企业活动中担任颇具未来感的代言人——大家公认这一角色不需要什么丰富的性格与内涵。

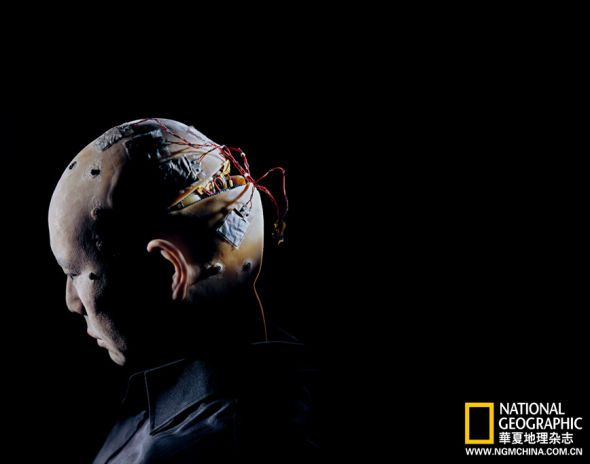

由日本Kokoro公司研发的Actroid-DER机器人可供出租,在企业活动中担任颇具未来感的代言人——大家公认这一角色不需要什么丰富的性格与内涵。 在美国佛蒙特州参与LifeNaut项目的尼克· 迈耶坐下来与机器头颅“比娜48”进行交谈。汉森机器人技术公司根据LifeNaut项目创始人之一比娜· 罗特布拉特的形象创造出这个健谈的仿人机器人,为的是探索人机嫁接的技术如何把人类引向永生。

在美国佛蒙特州参与LifeNaut项目的尼克· 迈耶坐下来与机器头颅“比娜48”进行交谈。汉森机器人技术公司根据LifeNaut项目创始人之一比娜· 罗特布拉特的形象创造出这个健谈的仿人机器人,为的是探索人机嫁接的技术如何把人类引向永生。 我们希望把人类日常职能中的多少下放给机器去执行?它们应该是何模样?

我们希望把人类日常职能中的多少下放给机器去执行?它们应该是何模样? 对于机器人的到来,我们有没有做好准备?而它们能满足我们的需求吗?

对于机器人的到来,我们有没有做好准备?而它们能满足我们的需求吗?撰文:克里斯·卡罗尔 CHRIS CARROLL

摄影:马克斯·阿吉莱拉- 黑尔韦格 MAX AGUILERA-HELLWEG

翻译:陈昊

某人向笔记本电脑中键入一条指令,Actroid-DER随即打了个冷战似地挺直身体,一面发出嘶嘶的气流声。压缩空气在硅胶皮肤下流动,触发传动装置,令她抬起手臂,扬起嘴角,露出矜持一笑。她站在固定的平台上,导电的线管从脚踝内连接至脚下的底座。她环视房间,表情泰然自若,然后眨了眨眼睛,把脸转向我。我不禁与她——不,是“ 它”木然的眼光对视。“你不敢相信我是个机器人吧?”她问道,“我看起来就跟人类一样,是不是?”

很遗憾,她那照本宣科式的发言却让我看到她不像人类的一面。由日本Kokoro公司研发的Actroid-DER机器人可供出租,在企业活动中担任颇具未来感的代言人——大家公认这一角色不需要什么丰富的性格与内涵。

然而,尽管对其进行研发花了25万美元的资金,但她那类似抽搐的动作却毫无优雅可言,僵硬的面部表情让她可爱的脸庞多了一抹略带神经质的色彩。而且,说话间隙她就像睡过去了一样,仿佛她身体里除了电流,还摄入了什么更加强劲的药物。

同属Actroid系列的其他性能更先进的机器人忙于在各地科技展上巡演,而这一个却被送到美国匹兹堡的卡内基梅隆大学进行改造,以便让她更似人形,起码该院校娱乐科技中心的五名研究生是抱着这样的愿望。学校给了他们一学期(15周)的时间,让他们把这个女机器人改造得更像个女性,而不是一副机器的模样。他们的第一步行动是,把她重新命名为优米——日语中“梦幻”之意。

“Kokoro公司为她打造出逼真的外表,但仅仅这样还不够。”优米计划负责人之一学生克里斯蒂娜 · 巴恩斯说道,“我们要做的是,把重点从仿真转移到以假乱真。

”Actroid系列属于新一代机器人,科学家设计出这些人工智能产品,为的并不是让它们发挥程序化工业机器的作用,而是让它们成为自主性越来越强的工作者,在我们的家庭、学校和办公室里肩负起原先仅由人类担当的使命。这支先锋部队的带头兵是满地跑着清理地毯的智能吸尘器,以及能够遵照指令坐起、打滚但永远不会弄脏地面的电子宠物。更高级的机器人可能即将诞生,它们将为我们做饭、叠衣,甚至帮着带孩子、照料老人,而我们只需利用电脑远程监控即可。

“五到十年内,机器人将在人类环境中执行日常工作。” 卡内基梅隆大学机器人学教授里德 ·西蒙斯称。

这样的前景引发如潮疑问:我们希望把人类日常职能中的多少下放给机器去执行?它们应该是何模样?我们是希望让优米一样的机器人在厨房里忙活,还是挂在瓷砖上的机械臂干活更利落,而且不会让我们毛骨悚然?机器人革命将对人类之间的沟通方式产生怎样的改变?日本研发了一只惹人喜爱的机器小海豹,用于在老人院中提供娱乐消遣,但却招来多方非议,说它会导致老人们拒绝与外界交流。人们对未来的保姆机器人也表达了类似的担忧。自然,对于时刻向人类敞开胸怀的性爱机器人,科学家的研发进程也踌躇不前。去年,新泽西州一家公司推出一种会说话、有触觉的机器人“伴侣”,导致人们有可能在另一种人类行为上也与他人隔绝。

简而言之:对于机器人的到来,我们有没有做好准备?而它们能满足我们的需求吗?

交通联络线覆盖全球 地球已进入被人类扩张模式

全球交通线路分布图进入组图

美国交通线路图

科学网(kexue.com)讯 科技将人类的距离拉近,飞机拉近了国家间的距离,互联网更是可以叫大洋彼岸的两人视频相见,地球上也不满了各种联络线。

根据权威介绍,目前地球上所有机场的面积相加,总面积竟然与印度面积相同,航班使我们的出行更加便捷。

来自加拿大的一位科学家描绘了目前地球上的所有航线,这些航线犹如蜘蛛网一般紧紧包围住地球,人类已经将地球彻底的征服,所有地方都不满了航线。这名科学家叫做菲尔德,他利用普通家用计算机测算出目前全球所有的航线,另外菲尔德还表示:“目前地球将近三成的土地用于作为机场的停机坪,这是相当高的比例。它们合起来的面积相当于一个印度。”

欧洲大陆的交通路线

图中我们可以清楚的看出,欧洲大陆的铁路密集无比,而大西洋、太平洋上空不满的航线、与航海线,各种电缆埋藏在地下,这就是地球的现状。

同样来自加拿大的菲利克斯教授表示:“这些图片显示了目前人类活动的范围,在我们文化程度提高的同时,地球似乎进入了被扩张模式,人类正影响这我们的星球,各种污染随之而来。地球成了人类的殖民地。”

(科学网kexue.com 乔尔)

相关阅读

声明:科学网(kexue.com)独家稿件,版权所有,转载请注明出处