中国新闻

中国画名家邀请展开幕 北京宋庄开幕

本报讯(记者赵楠楠)近日,北京宣和画院成立暨中国画名家邀请展在北京宋庄水墨同盟美术馆隆重开幕。展览展出了刘大为、冯远、龙瑞、卢禹舜、范扬、吴悦石、田黎明、吴山明、林墉、史国良、王镛、袁武、于志学、王孟奇、赵卫等当代百余位国画名家的二百多幅作品。

昨天,水墨同盟美术馆有关负责人介绍,展览将于春节期间闭幕。本次展览由北京宣和画院院长原国镭、执行院长赵一辉、秘书长吴秋雨共同策划,由北京宣和画院、《当代宣和》杂志社主办。昨天,策展人吴秋雨先生说:“成立北京宣和画院,旨在继承传统文化艺术,努力发展文化艺术创新观念,建立文化产业合作中心,让中国独特的水墨艺术传遍世界。”

莲花绽开 直指人心 舞剧《千手观音》断想

舞剧《千手观音》没有用通常的幕场结构解析故事,而是用十二首颂歌逐一展开观音慈悲修成的过程——为救病重的父王惠远,三公主出门寻找莲花,历经千辛万苦,深入众生苦难,最终了然顿悟,将寻到的莲花施与苍生,自己则幻化成了闻声赴救的大慈大悲千手千眼观世音。

这是一个走向世间万象的同时走向本心深处的历程,是一段段悲悯智慧不断感悟升华的经历的递进。可以说,这里强调的是一连串电石火花光芒骤起的心灵事件,而不是戏剧故事首尾贯通的叙述。故事情节未见紧张的戏剧性,心灵事件电石火花光芒骤起的状态,也并非逻辑上环环相扣的思辨演绎,于是乎,观赏阐释的线索构架似乎随之悬空了,笔者唯有随之自由奔走的种种断想。

参悟可以临空而来,无迹可求,断想似乎就同样可以有些道理。因此,姑且就让断想自己奔走吧!

一、觉悟

在去看舞剧《千手观音》之前,笔者期待中潜藏着些许担忧:对太熟悉他的艺术创造路数的我,张继钢还能创造出什么令我惊奇的艺术表现?在过往的层面,他天才的艺术创造力已经有点溢出来,除非他在内容境界上有所突破。

看完舞剧《千手观音》,释然,因为它让我产生新的感动,心灵的感动,这种感动走在前面,将我对张继钢艺术创造非凡才华的赞叹和担忧搁到了后面。

艺术创造者张继钢,似乎正在进行一次新的升华,正在潜心成为一个在更普世化的人类生命经验上行走的深度体验者,艺术创造只是这种体验从内部带出来的光彩。其实,这样的升华,在张继钢,一个真诚的、始终充满人性关怀的艺术家,是自然的结果。在他近期总是念念不忘的“静静地震撼”的期待中,已露出端倪。

二、超越

六年前,雅典,残奥会闭幕式“中国八分钟”,舞蹈《千手观音》以令人叹为观止的东方绚丽惊醒了世人的眼睛。在一个限定的单行纵队上,四十二只手臂伸缩舒展抑扬顿挫,竟然创造出如此气象万千的境界,让观音的神奇活脱脱地呈现在舞台上。

这一刻,张继钢创造了经典,同时,也给自己创造了一个悬崖。他已经接受委托,创作舞剧《千手观音》。要超越舞蹈《千手观音》的极致绚丽,创作一个容量更大的舞剧《千手观音》,也许,他只有从这个悬崖顶上纵身一跃,完成一次艺术的涅,才有可能寻求到通向另一种气象万千的道路。

观音,以无碍的智慧体现无边的慈悲。为观音造像,须走进观音,走近你内心的观音,在那里可以聆听到大智慧。为此,张继钢踌躇、挣扎、冲动、淡定,走了七年。

三、奇观

一如张继钢一贯的风格,语不惊人死不休,舞剧《千手观音》出手就在巅峰上。从舞蹈画面到舞美画面,到音乐构成,处处匠心独运。每一种因为内在感悟而锤炼出的意象原点,都要在舞台上展开成极尽灿烂的视听奇迹!

张继钢满怀巨大的内心期待,并且,他的确实现了他的期待。

群舞“慧心妙悟”,三公主静坐禅悟,背后无尽的暗夜中,无数只手构成的远山、近水、飞鸟、藤蔓、繁星,次第浮现,蜿蜒生长,倏然而来又戛然消隐。其灿然可谓极尽奇妙,其蕴蓄却无限宁静。只因为某种深沉的激情,这样的意象才会生生不息,那是对宇宙生命的虔诚礼赞。

结尾处,三公主修成正果,可如何才能给予“千手千眼”新的呈现呢?大象无形,况已有舞蹈《千手观音》在前!意念沉下去,神思飞起来,持续的关照获得心灵崭新的“看见”。张继钢再度给了我们足够的惊奇。那是一段超大型群舞—— 三百多位少女仰身而卧,以你完全预想不到的方式,构造出另一种极限的仪态。当我们调匀呼吸,直视光芒四射的初日,我们会发现,一片炫目里其实精微充溢,它们自由自在地勃发,于大光明中幻化出无穷的绚烂!正是在这里,张继钢眯着眼寻找到观音千手千眼的新境界。

如此等等,不一而足。真正的奇观,语言只能描述其万一,笔者此处已是多余赘笔,得你自己到剧场中去感受。

新春又见“阿诗玛” 黄永玉“带牠们回北京”

黄永玉与中国文联副主席冯远共同为木板水印《阿诗玛》的复制出版揭幕

人民网北京1月30日电 (记者罗雪村摄影报道)1月29日,荣宝斋特选在新春佳节来临之际为《阿诗玛》木板水印复制出版举行发布会,同日还举办一个为有趣的展览——“我带牠们回北京”。

2010年五六月间,黄永玉在意大利威尼斯的玻璃岛,他设计,当地琉璃艺术家工匠烧制,共同完成了15件动物玻璃艺术品,就有了今天的《我带牠们回北京》这个有趣的展览。

黄永玉在玻璃刀烧制现场。

画家黄永玉上世纪五十年代创作的套色木刻组画《阿诗玛》,以其明朗的民族风格、浓郁的地域特色以及精美的版画语言为几代读者喜爱,成为中国现当代美术史上的经典。百年书画名店荣宝斋尝试采用中国独有的木板水印技术复制重现“阿诗玛”,在葆有原作面貌的同时,附以水印墨色的别样韵味,使其具有新的艺术与收藏价值。

做饭——生活中的黄永玉

黄永玉与朋友们。

在荣宝斋美术馆,以“我带牠们回北京”为题,展览了由黄永玉设计,意大利玻璃岛艺术家烧制的15件动物造型的琉璃艺术品。从这些充满稚趣和新奇想象的小动物身上,观众似可看到这位八旬开外画坛老顽童的身影,感受他对人性与艺术自由的追求和赞美。展览至2月28日结束。

两岸联办2011年庆赏元宵佳节妈祖灯会

中新社莆田1月28日电 福建莆田市28日在此间举行新闻发布会透露,从2月5日(正月初三)至2月21日(正月十九),海峡两岸将联合举办2011年庆赏元宵佳节妈祖灯会,在莆田湄洲妈祖祖庙和台湾北港朝天宫同时推出以“妈祖亲缘,情系两岸;同祈上元,共享升平”为主题的“妈祖灯会系列活动”,届时双方将分别组团参加对方举办的活动。

湄洲妈祖祖庙董事会董事长林金榜介绍,湄洲祖庙将进行十项系列活动,包括祈年大典、2011年庆赏元宵佳节妈祖灯会启动仪式、文艺演出、万人游灯、2011副灯联和楹联展示、2011条歌颂妈祖灯谜展猜、2011件妈祖贡品供展、百队十音八乐轮番演奏、妈祖金身驾幸湄洲各村民俗活动、戏剧公演等。

值得一提是,2月5日也就是正月初三那天,在湄洲妈祖祖庙进行的祈年大典,将举行谢天进表、建坛诵经、擂鼓迎春、祭祀大典、龙狮献瑞、炷香增福等活动。2月11日也就是正月初九上午9点19分,莆田湄洲祖庙与台湾北港朝天宫两地同时进行“金钟严鼓,肃雍和鸣;两岸同祈,共享升平”活动。

在文艺演出中,北港朝天宫将组织民俗特色节目《电音三太子》、《官将首》和台湾邹族歌舞《阿里山姑娘》等前来莆田参演。在万人游灯活动中,来自台湾的表演队伍也将一同参加,共祈福祉。

北港朝天宫董事会副董事长蔡辅雄先生说,福建湄洲妈祖祖庙与台湾北港朝天宫共同举办的跨两岸大型活动,不仅体现地方文化色彩,也藉由活动串连两岸民众的情感,人亲、土亲、情更亲。同时,凝聚两岸妈祖庙宇之地方文化、民俗艺术、表演艺术活动内容,开创节庆庙宇活动的新模式。

据了解,2011年庆赏元宵佳节妈祖灯会在台湾将由北港朝天宫组织举办活动,包括2月16日(正月十四)晚在北港朝天宫广场由北港朝天宫和湄洲妈祖祖庙主办的“喜庆元宵、情系两岸”妈祖嘉年华大型综艺晚会,50多部花车(即彩车)巡游,元宵妈祖灯会等。在50多部花车巡游中,有中华文化民俗传统表演,包括舞狮、八家将官将首等,还有特色表演团队的民俗特技、传统技艺表演等。

湄洲妈祖祖庙是中华妈祖文化的发祥地,世界妈祖信仰习俗的中心。台湾云林北港朝天宫,是台湾岛内颇有影响的妈祖宫庙之一,早在上世纪80年代中期,就与湄洲妈祖祖庙联姻结对,互动频繁。1990年,湄洲妈祖祖庙董事会和北港朝天宫互赠妈祖石雕神像。北港朝天宫的妈祖雕像,屹立在该宫文化中心的最高处,面朝西岸,与湄洲祖庙山上的妈祖石雕神像,遥相呼应。(徐向阳)

一首世界名曲失传歌词的再现

李岚清

2011年1月12日

在上个世纪三四十年代的学校中,曾经传唱流行过许多著名的中外歌曲,中国歌曲如《送别》、《毕业歌》、《梅娘曲》、《教我如何不想他》、《大路歌》、《义勇军进行曲》、《松花江上》、《长城谣》、《渔光曲》、《嘉陵江上》、《秋水伊人》、《天涯歌女》、《夜半歌声》、《山那边呀好地方》、《玫瑰,玫瑰,我爱你》等;外国歌曲如《念故乡》、《我的家庭真可爱》、《老人河》、《当我们年轻的时候》、《友谊地久天长》、托塞利的《小夜曲》、德尔德拉的《回忆》等。由于这些歌曲旋律流畅优美,内涵丰富,动听感人,富有魅力,且朗朗上口,易学易唱,深受师生们的喜爱,因此,演唱这些中外歌曲蔚然成为一种流行的校园文化。时至今日,尽管岁月流逝大半个世纪,有些歌曲仍然在一些老年知识分子的脑海中留下深刻印象,许多老同志能哼唱其旋律,有的还能完整地吟唱整个歌曲。记得多年前,在一次小型聚会中,江泽民同志要我弹奏钢琴,虽然我一再申明我不会弹琴,只是“乱弹琴”,也只好硬着头皮即兴弹奏了德尔德拉的《回忆》,弹着弹着一时忘记了下面的旋律,于是我就信手转到了托塞利的《小夜曲》。我的这一“转换”很快被江泽民同志发现了,他说:“你怎么弹《回忆》转到托塞利的《小夜曲》去了?”接着他便用英语唱起了这首歌曲。

去年夏天的一天,我接到江泽民同志的电话,他问我有没有托塞利《小夜曲》的英文歌词,当时我手头没有,答应帮助找一下。我通过国内外各种渠道进行了认真的查找,找到两个版本的英文歌词,但都不是当年在国内流行的那个版本。江泽民同志也亲自请几位老音乐家帮助寻找,同样没有结果。

说到小夜曲,人们不免会想起莫扎特歌剧《唐·璜》中放荡不羁的贵族青年唐·璜拿着曼陀林在艾尔薇拉小姐的窗下轻唱小夜曲的场景。男主人公唐·璜企图用歌声吸引艾尔薇拉小姐的女佣采琳娜,他演唱的是一首轻柔的情歌——《打开你的窗,心爱的人》。这一幕真实地再现了行吟诗人演唱小夜曲的情景。这首又被后人称为《唐·璜小夜曲》的著名歌曲,曲调优美淳朴,情绪温存热烈,成为歌剧《唐·璜》中的经典唱段。

托塞利的《小夜曲》也是一首世界名曲,它表达的却是凄美的爱情主题,哀婉悲伤,百转千回,感人至深。

作曲家恩里科·托塞利(Enrico Toselli),1883年3月13日出生于意大利艺术名城佛罗伦萨,1926年1月15日逝世,年仅43岁。作曲家出身于富足优越的家庭环境,自幼受到母亲的艺术熏陶,音乐天赋得到很好的发展。他10岁首次登台公演时,其演奏才华就震惊乐坛,博得人们的广泛好评。随后,托塞利师从李斯特的门生——意大利著名作曲家、指挥家、钢琴家乔瓦尼·斯甘巴蒂(Giovanni Sgambati),以及作曲家朱瑟普·马图契(Giuseppe Martucci)继续深造,钢琴演奏艺术愈益精湛。托塞利的青年时期,一直从事钢琴演奏,在世界各地巡回举办音乐会。他的才华也得到了贵族阶层的赏识。1907年,24岁的托塞利与奥地利萨克森公主露易丝·安托瓦妮特·玛丽(Louise Antoinette Marie)相识相爱,不久就携手步入了婚姻的殿堂。露易丝公主十分热爱音乐和文学,并有着很高的艺术修养,她与托塞利还合作写过一部歌剧。可惜好景不长,由于种种矛盾,1912年托塞利与露易丝公主的这段婚姻终于走到了尽头。对于托塞利来说,失去心爱的人是个非常沉重的打击,积郁成疾的托塞利英年早逝,年仅43岁就被癌症夺去了生命。托塞利一生创作了不少轻歌剧、管弦乐曲、室内乐曲和歌曲,但留传下来的作品寥寥可数,最为著名的就是他的《小夜曲》。正是这一曲优美的《小夜曲》,让他永远活在世人的心中。这首动人心弦的《小夜曲》,不仅被广为传唱,而且常被改编为小提琴独奏曲和管弦乐曲。从作品中,人们可以深深地感受到作曲家那深沉的感情和凄婉的爱意。

这样一首曾为人们广为传唱的名曲,其英文歌词的失传无疑是件憾事。所幸江泽民同志至今还能用英语基本完整地吟唱这首歌曲,他怀着对这首名曲的钟爱之情和保护高雅音乐艺术的责任感,亲自为恢复抢救这首名曲原来的英文歌词做出了不懈的努力。他首先默写出当时的英文歌词,为慎重起见,又请几位同志共同推敲校核,不但再现了这首《小夜曲》的英文歌词的原貌,还将它翻译成中文。为此,江泽民同志又给我写了下面这封信:

岚清同志:

托塞利小夜曲乃世界名曲。我在大学期间,同学们经常吟唱,至今仍给我留下深刻的印象。绝大部分唱词我都能写得出来。但少数唱词只能哼其声而不能知其意。近几年我遍访京沪等地音乐学院、过去的老同学、老教授乃至九十几岁的周小燕同志,均未有结果。

最近,在北戴河学习英文期间与外交部翻译室副主任许晖、处长曾嵘及首都博物馆馆长郭小凌教授共同追忆,再三推敲,几经修改,遂成此稿。托塞利小夜曲有意大利文、英文等唱本。但找不到我们唱的歌本。可以说这份唱词是最忠于我们说的唱词的。今晚与许晖、曾嵘同志一道又将其译为中文。现送上中英文本各一份,请查收。

江泽民二零一零年八月十五日读了江泽民同志这封信后,我深受感动,对他认真、严谨的精神更加钦佩。我将曲谱和歌词交给男高音歌唱家顾欣,请他试唱,以便填词。谁知最初唱出的旋律、节奏与当年的完全不一样。于是,江泽民同志又与我们一起研究推敲,由他示范吟唱全曲,并进行录音,又逐句指导顾欣反复模唱,作填词记录。这样经过多次反复终于模唱成功,并“找回”了一首失传的优美的英文歌词,还增添了一首新的中文版歌词。

在模唱和填词的过程中,我们感到这首英文歌词及其中译本的价值,还在于它与作曲家的创作主题更加贴近。这首小夜曲可分为三个段落。第一段情绪明朗,充满幸福的回忆,歌词中唱道:“你的身影翩然而至,带着芬芳,让我无限憧憬。谁能举杯奉献给温柔的爱情……”第二段曲调低沉,明显地带有小调色彩,采用了模进的作曲手法,表现出一种惶惑不安的情绪。当歌词中唱道:“我的微笑藏在你深邃的双眸,我看到天堂在眼前升起”两个乐句之后,突然出现跳音:“请让我狂热的心再次安歇。哦,我为你祝福。我永远爱你!愿每一天都幸福欢乐直到永远。”这是感情的波澜。随着感情越来越激动,呈现歌曲的高潮,最后缓慢地停留在深沉的音调上。第三段是对乐曲第一段的再现,缓慢、轻柔的旋律中流露出一丝淡淡的哀伤,好似作曲家已陷入痛苦的回忆之中,歌词中唱道:“我心中你沉重的身影,我将在梦中把你永远怀念!”将人们带入无限的遐想之中,也为我们展现出一幅对美好爱情充满向往的和谐画面。音乐超越了时光,跨越了地域,将人与人的心灵和感情联系在一起。在悠扬的歌声中,你是否也感受到了朦胧的山间月色,树影婆娑?你是否也听到了琴声中诉说的凄婉爱情故事?你是否也看到了半空中一轮明月下相约的那对恋人,获得了一种美的享受?

当教育、文化部门和音乐界的同志们知道这件事以后,都十分高兴。大家认为,江泽民同志这种对音乐艺术的热爱之情,对抢救音乐艺术财富的执著和严谨的精神,令人感动。大家都知道江泽民同志本来就会讲英、俄、罗等外语,即使这样还如此认真地坚持学习,这种精神更值得大家学习。江泽民同志不仅完成了一件重要的音乐考证、挖掘、抢救工作,也为广大音乐爱好者增添了更完整地欣赏和歌唱这首名曲美的享受。我相信,当人们听到这首乐曲熟悉的旋律和优美的歌词时,都会由衷地感谢江泽民同志所作的贡献。

中国教育出版传媒集团公司所属的高等教育出版社,特别为这首名曲制作了精美的CD、DVD光碟,并赠送给许多高校、文艺团体和一些音乐工作者,相信这将是一份珍贵的新年贺礼。

(原载1月26日《人民日报》)

老上海共舞台华丽转身 梦幻剧《镜界》成首演剧

中新社上海1月26日电(记者 邹瑞玥)坐落在上海大世界旁边的共舞台具有近百年历史,梅兰芳、卓别林等中外戏剧艺术大师都在此留下足迹。历时两年多的修整后,焕然一新的共舞台将在2月3日中国农历大年初一重新开门迎客,演出的将是结合多媒体、杂技、舞蹈的综合娱乐秀《镜界》。

一场迷幻的片段演出,26日揭开了《镜界》神秘的面纱。多媒体屏幕上,上海夜景缓缓显出,石库门、东方明珠、人民广场等上海地标一一呈现。头戴LED灯装饰帽子的演员,“混入”行走于街道的人群中,平稳地倾斜空中,自由行走,好像完全没有重力的影响。当演员走下屏幕,站在舞台上的时候,多媒体屏幕上的上海也突然翻了90度,台下掌声如雷。

据出品方上海时空之旅文化发展有限公司介绍,《镜界》是继2005年《ERA——时空之旅》后又一部最新力作。这场多媒体剧集合各种新巧奇趣的节目表演,不仅局限于传统杂技,还融合了多媒体、芭蕾、武术、现代舞等多种艺术形式,改建后的共舞台以最先进的舞台设备为演出提供了最立体的艺术效果。

据介绍,在对共舞台剧场进行装修时,充分保留了历史建筑的外观和基本结构,舞台部分进行较大改造,安装多种最先进的舞台设施,以营造《镜界》上天入地、穿越未来的奇幻效果。演出应用了大量的多媒体技术,覆盖整个背景的LED幕墙可呈现细腻的视觉效果。舞台上一个可以翻转的LED屏幕,可以利用折射原理,实现舞台上的3D效果,让观众置身于如梦如幻的场景中。

《镜界》在不大的镜框式舞台内安装了4台升降机以及从瑞士进口的飞行器装置,并安装了导轨、蹦床、弹力墙等特殊演出装置,让整个演出不局限于舞台,会营造出演员从观众头顶飞过等效果。

在经过2010年9月试首演之后,《镜界》进行了修改,并在演出中增加了很多娱乐性的观众互动环节,让观众时刻感受到演出带来的欢悦气氛,正如《镜界》的英文名称“Kaleido”(万花筒),意欲展现出一种如同万花筒般流光溢彩的镜中世界。

X射线发现115年:使医学发生革命性变革(图)

新浪环球地理讯 北京时间11月10日消息,据美国国家地理网站报道,1895年11月8日,德国著名物理学家威廉·康拉德·伦琴发现了X射线,他因此在1901年首次获得诺贝尔物理学奖。这一发现宣告了现代物理学时代的到来,使医学发生了革命性变革。以下是X射线在其115年历史上留下的一些值得纪念的重要时刻。

1.伦琴妻子手指X光照片

2010年11月8日,Google涂鸦再次出现,庆祝发现X射线115周年。这张手指的照片同样有115年的历史,也是最早用X射线拍摄的照片之一。手指是X射线发现者、德国物理学家威廉·康拉德·伦琴的妻子安娜·贝莎的,第四根手指上的黑色团状物是吸引X射线的金戒指。

1895年11月8日,伦琴在用称为“克鲁克斯辐射计”的早期真空管做实验时,无意中发现了X射线。他注意到,当真空管的阴极射线击中放电管的一端时,就释放出一种以前未知的辐射物,这种辐射物可以穿透物质。几天后,伦琴利用这种未知的射线拍摄了这张妻子手的照片。

美国中佛罗里达大学教授马丁·理查德森说:“这张照片显然给他的妻子留下了深刻印象。”据记载,安娜在看到这张照片后惊呼道:“我看到了死亡!”从20世纪90年代初期开始,理查德森教授的研究团队帮助推动了X射线显微镜技术在生物学研究领域的应用。

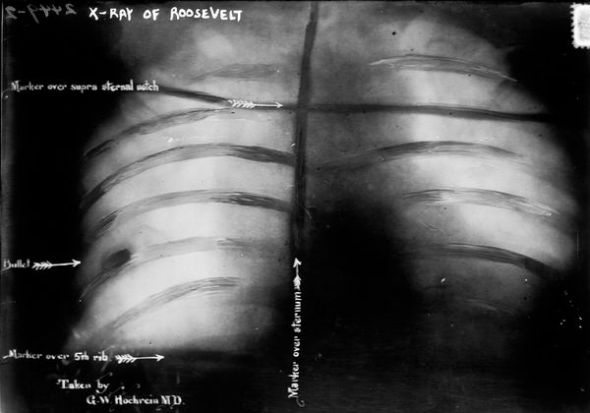

2.西奥多·罗斯福胸腔X光照片

西奥多·罗斯福胸腔X光照片(图片提供:Library of Congress)

西奥多·罗斯福胸腔X光照片(图片提供:Library of Congress)这是美国前总统西奥多·罗斯福在1912年遭未遂暗杀后胸腔的X光照片。当时,他在威斯康星州密尔沃基市参加竞选活动时遭到暗杀,由于不会威胁到生命,胸腔内的子弹没有取出。这张照片是用对放射物而非可见光敏感的胶卷拍摄的,表明在伦琴首次用X射线进行实验后仅17年,这种技术已经应用于医学成像领域。

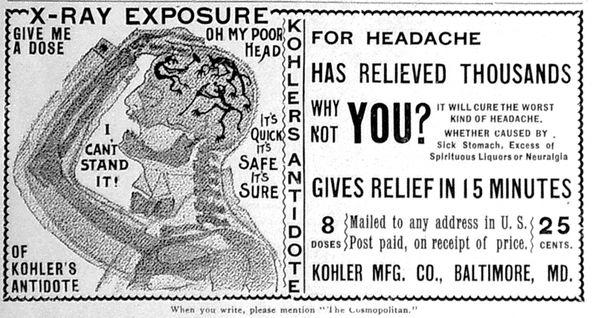

3.形形色色的X射线产品广告

形形色色的X射线产品广告(图片提供:Edwin S. Gerson, RSNA)

形形色色的X射线产品广告(图片提供:Edwin S. Gerson, RSNA)X射线的发现震惊了全世界。这则1896年的广告描述了一种将“科勒解毒药”(Kohler's Antidote)作为一剂“X射线片”治疗头疼的方法,虽然这种药物并不释放X射线。广告商很快将他们的产品与“X射线”一词联系起来。除了治疗头疼的药物,当时市场上还有“X射线高尔夫球”、“ X射线火炉擦洗剂”、“ X射线避孕药”和“X射线剃须刀”。

4.揭示艺术品下面的秘密

揭示艺术品下面的秘密(图片提供:Franco Origlia, Getty Images)

揭示艺术品下面的秘密(图片提供:Franco Origlia, Getty Images)今天,艺术历史学家经常采用X射线穿透绘画作品(比如这张卡拉瓦乔17世纪代表作“牧羊人的朝拜”)的加工面,以揭示未上油色前的草图,发现艺术家在绘画过程中所做的任何改动。

古巴勒斯坦希律王皇家剧场包厢揭开神秘面纱(2)

4.工人在现场工作

虽然在这张照片中,一名工人的手工操作看似简单,但挖掘希律王皇家剧场包厢的干壁画却要求工人们必须具有精湛的技艺。内策尔说:“我们遇到过问题,当你将干壁画暴露在外时,它们就像粉末一样迅速分解。”内策尔的考古小组目前正与以色列博物馆的专家合作,保护希律王皇家剧场包厢的各类艺术作品。

内策尔说,壁画中的埃及景观反映了当时常见的艺术模式,同时也让他想到源于他自身经历的艺术主题。内策尔说:“我记得小时候,以色列几乎所有房屋都绘制了瑞士风景画,一种有山、有树、有雪的理想化景致。”内策尔称,对于许多古地中海人来说,埃及文化中心亚历山大港具有相同的诱惑力,“尼罗河同样成了经常在艺术作品中被描述的元素之一。”

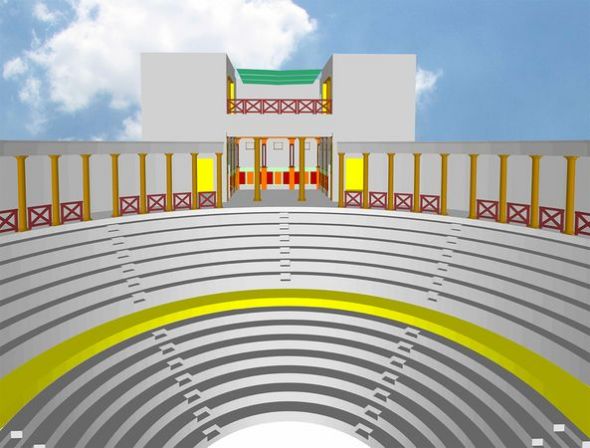

5.圆形露天剧场

内策尔的考古小组在挖掘为希律王陵墓所建的人造山的同时,还不断地辨认出它在成为陵墓以前的结构形式。他说:“我们看到了古罗马剧场特有的圆形结构,接着我们开始挖掘,很快发现了一个半圆形的斜坡,用作观众的座位。我想象了许多戏剧和喜剧作品,这些剧目在当时的古罗马剧场相当常见。”

6.希律王皇家剧场模拟图

在人造山建成以前,希律王的皇家圆形剧场可能与蓝蓝的天空相映成趣。在新近挖掘的皇家剧场包厢内壁,到处是橙黄色和红色图案设计。这个包厢进深26英尺(8米)、宽23英尺(7米)、高20英尺(6米)。内策尔说:“观众从这个包厢看不到舞台,所以,在演出期间,他们可能会向前走,来到座位区的最高处。休息期间,希律王和他的客人们会开怀畅饮,度过一段美妙的时光。”

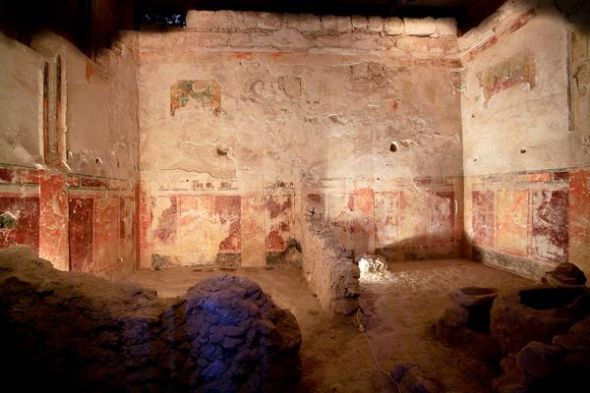

7.古罗马风格壁画片段

据希伯来大学发表的一份声明称,在希律王皇家剧场包厢内绘制的古罗马风格“窗户”上,家畜出现在被普遍认为应属于“不切实际”静态画面(如静物和剧场景象)上的一种艺术形式上。内策尔说,这些壁画不仅属于古罗马风格,而且还是由古罗马人亲自制作:“这或许是在古罗马将军马库斯·阿格里帕造访朱迪亚前必须完成的一项使命。意大利艺术家亲赴朱迪亚,绘制古罗马风格的壁画,任务完成后返回意大利。”(孝文)

2000多年前希律王皇家剧场揭开神秘面纱(图)

新浪环球地理讯 北京时间10月20日消息,据美国国家地理网站报道,以色列耶路撒冷希伯莱大学考古学家今年9月晚些时候宣布,他们已对希律王的皇家剧场包厢展开全面发掘,获得了一系列重大考古发现。以下是考古人员发掘现场的一组图片。

1.希律王行宫

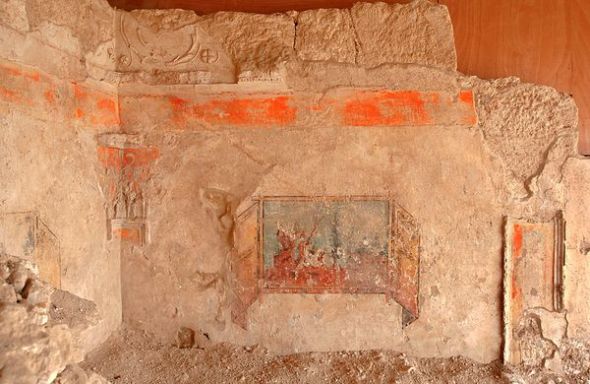

在这张照片中,彩绘“窗户”、彩色石条及在希律王皇家剧场关闭后增加的土墙,给希律王皇家剧场包厢增添了更多神秘感。这个皇家剧场大约建于公元前15年,坐落于希律堡,而希律堡是希律王的王宫之一,也是安葬他的陵墓,位于约旦河西岸。希律王皇家剧场包厢最早发现于2008年,考古学家9月晚些时候称对这个包厢展开全面发掘。

据考古学家、希伯来大学名誉教授埃胡德·内策尔(Ehud Netzer)介绍,希律王统治着古巴勒斯坦南部地区的朱迪亚,希望“让希律堡闻名于世界”。内策尔在2007年发现了也位于希律堡的希律王陵墓。他说:“为了吸引人,那里建了许多公园和喷泉,希律堡由此闻名于世。皇家剧场的存在表明希律王的梦想实现了:那里可以容纳大量观众,即使没有数千人,也有数以百计的宾客曾经造访这座皇家剧场。”

2.通往天堂的阶梯

希律王皇家剧场包厢位于一座人造山的山脚下,如今被木墙和铁顶保护起来。这座人造山曾经是希律王现已毁坏的陵墓所在地。据内策尔介绍,公元前4年,即希律堡建成不到10年时间,希律王死去,在他死后不久,“皇家剧场和其他建筑被拆除,这样,人造山就具有了清晰的圆锥形,充当他的坟墓。整个陵墓看上去十分突出,但其他建筑全部被拆毁了。”

他补充说:“在决定拆除皇家剧场时,它是遗址管理员和负责陵墓重建工作的工人师傅的住所。在此期间,他们刮掉了墙上的东西——大多是用希腊文和亚拉姆文写的。”在工人们搬进来住以后,他们又用一堵墙将整个房间一分为二,还垒了一个烤面包的炉子。

3.干壁绘画法

内策尔在谈到希律王皇家剧场包厢的彩绘和精致造型时说:“以色列和巴勒斯坦的其他任何地方现在都不存在像这样的艺术形式。”不过,这种艺术形式在整个中东地区都相当常见,似乎反映了希律王与古罗马帝国的渊源。内策尔说:“我们的艺术史专家说,在风格和手法两方面,‘它都与意大利的非常相似’。此处运用的艺术手法在这个地区尤其不被接受,它是干壁绘画法而非湿壁绘画法,即在干石膏而非湿石膏上绘画。”这些壁画描绘了自然风光、航海景观、动物和尼罗河,与同时代建成的庞培城皇家别墅(Villa Imperiale)的壁画极为相似。

科学家修复约旦2000年前精美古石洞壁画(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月10日消息,据美国国家地理杂志网站报道,佩特拉是约旦一座古城。最近,科学家修复了佩特拉一些已拥有2000年历史的壁画。经过为期3年的修复工作,这些壁画已在很大程度上恢复本来面目。借助于这些惊人的古代艺术品,科学家可以进一步了解古城建造者纳巴泰人的神秘文化。

1 回首古代佩特拉

8月末,一幅有着2000年历史的佩特拉古代石洞壁画进行公开展示。壁画呈现的是一个长翅膀的孩子的面部,因岁月的侵蚀一度布满黑色污垢,现在又重新恢复亮丽的色彩。佩特拉是约旦的一座古城,在岩石中雕凿而成,是世界七大奇迹之一。

从事艺术品保护工作的莉萨·谢柯德表示,壁画中还有其他类似爱神丘比特的人物形象,他们与蔓藤和花朵缠绕在一起,另外还有颜色亮丽的鸟儿陪伴左右。这些壁画为了解佩特拉建造者纳巴泰人的神秘文化提供了重要的新线索。她指出,这些壁画的存在说明这个石洞是希腊酒神狄俄尼索斯的信徒一个聚会场所。

谢柯德参与了英国伦敦考特奥德艺术学院壁画修复项目。她说壁画无论是在颜料的运用还是构图的复杂程度上都非常引人注目,整体水准达到令人不可思议的程度。佩特拉石洞壁画首次发现是在上世纪80年代,当时这一地区被当地贝多因人部落占据。佩特拉国家信托基金执行理事阿萨尔·阿克拉维表示,这些古代希腊风格的艺术品“在佩特拉出现显得相当独特”。佩特拉国家信托基金与考特奥德艺术学院共同发起了这项修复工作。

2.小佩特拉的真实色彩

这幅拥有2000年历史的壁画位于被称之为“小佩特拉”的石洞,壁画中是一个长翅膀的吹笛人。借助于一项为期3年的石洞壁画修复项目,壁画得以重现原有的色彩(右侧)。此次石洞壁画修复工作由伦敦考特奥德艺术学院的专家进行,于8月结束。佩特拉国家信托基金的阿克拉维说:“他们对壁画结构的了解程度令人吃惊。这种绘画作品容易出现空鼓病害,也会随时间的流逝最终消失。”

负责修复工作的谢柯德指出,公元1世纪,在砂岩上创作的用于装点房间的壁画无论从任何角度上说都具有令人难以置信的重要性。对于纳巴泰文明这些具有象征意义的壁画,科学家了解不多,唯一可以确定的是,它们的风格和主题说明当地纳巴泰人非常崇拜希腊酒神狄俄尼索斯。纳巴泰人是阿拉伯的一个游牧部落,通过与古代的希腊、罗马和埃及交易香料、珠宝、贵金属等亚洲货物,他们变得非常富有并且势力很大。

3.攀爬的蔓藤恢复生机

佩特拉郊区一幅展现蔓藤与花朵的石洞壁画对比照,上图为修复前的状态,下图在修复后拍摄。这幅壁画揭示了2000年前绘画者的艺术水准。谢柯德指出,壁画在一个长期被当地贝多因人占据的古代集体用餐区发现,修复前的状况令人堪忧。她说:“石洞内完全被生火时产生的烟灰熏黑和烤焦。里面很多地方被乱涂乱画,墙壁下方是一堆堆山羊粪。”

佩特拉国家信托基金的阿克拉维表示曾经的石洞并非现在这副模样。这些壁画非常复杂,无论是创作时间还是创作地点均不同寻常。她说:“石洞内的这些房间一定由地位最高的家庭居住,用于进行重要活动。”

4.酒神节

楼梯在砂石上雕凿而成,通向Siq al-Barid(即小佩特拉)一间在岩石中开凿出的房间。佩特拉石洞位于约旦,可能是富足的纳巴泰人周末聚会的地方。他们用高脚杯盛满葡萄酒,敬自己崇拜的酒神狄俄尼索斯。

阿克拉维表示,最近发现的证据——包括出土的葡萄榨汁装置——显示,这一地区的周边是葡萄园和农场。负责修复工作的谢柯德指出,这些发现似乎与壁画呈现的图案和主题相吻合,拥有壁画的石洞可能是狄俄尼索斯的信徒们的一个聚会场所。这个房间充当了信徒的餐厅。研究人员指出,石洞房间壁画中共出现3种可以清楚辨认的葡萄酒,并且所有酒神有关。

5.登峰造极的艺术成就

佩特拉已入选联合国世界遗产名录。图片呈现的是在佩特拉新修复的一幅壁画,壁画的主角是一只长有冠毛的云雀,周围装点着一株株植物。佩特拉国家信托基金的阿克拉维表示,佩特拉当地的鸟类很多,都很容易辨认,其中包括巴勒斯坦太阳鸟、蓑羽鹤以及壁画中的这种云雀。

负责修复工作的谢柯德将这幅壁画称之为“一个令人吃惊而复杂的技术壮举”。壁画运用了埃及风格的蓝色和铅白色,采用赭色颜料、铜绿颜料和颜料绿土颜料,既没有镀金,也没有施以有机釉料。“它一定是一幅非常重要并且非常特殊的壁画,原因就在于创作中采用的技巧和手法水准极高,创作者非常重视这幅作品。我认为他们一定找到最出色的画家和材料完成这幅壁画。”她指出很多画家可能来自希腊。(孝文)