中国新闻

研究称古玛雅文明会用橡胶造足球(图)

新浪环球地理讯 北京时间6月30日消息,据美国国家地理杂志网站报道,最新研究表明,墨西哥和中美洲的古文明早在查尔斯-古德伊尔偶然发明“硫化橡胶”3000多年前就制出不同特性的橡胶,其中一些弹性较大的橡胶或许同制作传说中的古代中美洲“足球”的橡胶相类似。

中美洲的阿兹特克、奥尔梅克和玛雅文明因使用天然的乳液——来自于植物的像牛奶般的液体——来制造橡胶而闻名。而中美洲大致是从墨西哥中部一直延伸到洪都拉斯和尼加拉瓜。

研究发现,古时候的橡胶制造者从橡胶树中获得橡浆,将其同从牵牛花藤蔓得到的液体混合,最终制得橡胶。牵牛花的藤蔓含有一种化学成分,能够增强固态化的橡胶的韧性。

麻省理工学院的研究人员按照不同的比例将两种成分混合制造橡胶,最终发现改变配方会制出不同性能的橡胶。其中一些橡胶弹性更大,这表明它们或许同制作传说中的古代中美洲“足球”的橡胶相类似。

据古玛雅文史资料记载,当时的“足球”游戏具有宗教意味,主要目的是祈福辟邪。古玛雅人举行的足球游戏最终会以人祭的形式结束,就是按照宗教礼仪将输的一方斩首。

改变不同成分的比例,还会制出更为耐久的橡胶,可以用于制作阿兹特克人所穿的橡胶凉鞋。这种橡胶凉鞋西班牙征服者曾有过描述,不过从来未被考古学家发现过。

据悉,按照1:1的比例混合牵牛花液体和乳液制成的橡胶弹性最大,而按照3:1的比例混合乳液和牵牛花液体制成的橡胶耐久性最好。

乳液是一种“带臭味的白色液体”

迈克尔-塔卡尼安是该项研究的合著者,他说发现中美洲古文明利用乳液和牵牛花生产橡胶并不令人感到很牵强。迈克尔-塔卡尼安是麻省理工学院考古学和人种学材料研究中心的研究人员。

牵牛花通常长在橡胶树旁,在古中美洲多个文明古国,两种植物都被视作神圣。比如,因为牵牛花具有令人产生幻觉的特性,所以被用于宗教仪式。

为了更好地验证他们的结论,塔卡尼安和多萝西-豪斯勒在生长于墨西哥的橡胶树和牵牛花上取得制成橡胶的原料。他们面临的第一个挑战就是如何将这些原料带回实验室。塔卡尼安解释说,因为乳液并不受美国海关监管,所以没有准许携带乳液入境的官方文件。塔卡尼安说:“当你用瓶瓶罐罐装着这种带臭味的白色液体过境时,那可真是一道难题。”

而将这种液体带回美国后,研究人员又遇到了另一个难题:乳液需要温暖的气候。塔卡尼安说:“反应过程在墨西哥总是会发生,而在麻省理工学院开空调的实验室却不行。”当混合物太冷时,分子就不会结合。

如今橡胶都通过硫化的过程进行处理,就是将橡浆和硫在高温下反应,制成硫化橡胶。硫化橡胶具有不变黏,不易折断等特质,橡胶制品大都用这种橡胶制成,也叫熟橡胶。

阿兹特克:工业先驱?

塔卡尼安认为,阿兹特克和其他文明制造高性能橡胶并不令人感到惊奇。尽管通常被刻画成原始、野蛮的民族,阿兹特克人具有科学探索精神,这通过他们所进行的冶金学和其他领域的试验展现出来。

塔卡尼安说:“他们的科学、工程和开发的技巧使他们混合不同的原料来制造橡胶。”

塔卡尼安还补充说,将这些原料混合后,大约需要10分钟橡胶就会生成,再过5分钟就会变硬,这样橡胶工人可以有几分钟时间来为最终的产品定型。

塔卡尼安和豪斯勒在实验室内主要是制成了片状橡胶,不过他们也制出了橡胶球。塔卡尼安开玩笑说:“在学期结束,我们玩了一场中美洲足球游戏。输掉的一方被斩首了。”

有关这一研究成果的文章将发表于下一期“中美洲考古”杂志上。(唐宁)

秘鲁1000年前神庙内发现成群女性遗骨(组图)

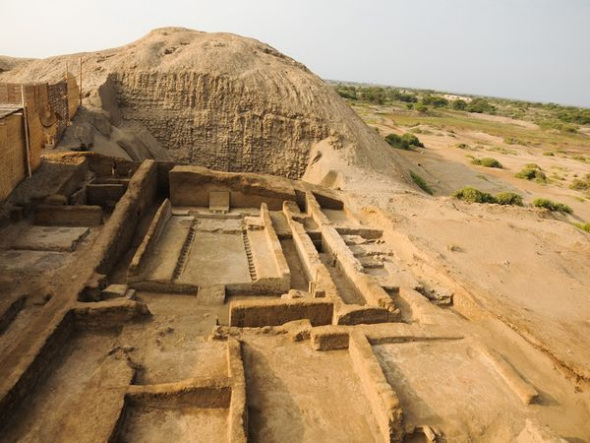

新浪环球地理讯 北京时间2月1日消息,据美国国家地理网站报道,考古学家表示,他们在秘鲁西北部暴露在风中的沙丘地下发现一座距今1000年的神庙。在神庙内,他们发现了一座坟墓以及一些充当祭品的受害者尸骨。

这一发现是2006年至2009年晚些时候在奇克拉约附近地区进行发掘时上演的,为有关神灵纳拉姆普(Naylamp)的传说增加了一份真实感。据传说,纳拉姆普在公元8世纪创建了前印加拉姆巴耶克(Lambayeque)文明,在此之前,莫切(Moche)文明土崩瓦解。在Chotuna-Chornancap考古遗址发现的证据显示,这座神庙可能属于自称纳拉姆普后代的人,证明这些可能的后代确实曾以肉体形式存在在考古史上还是第一次。

高度发展的拉姆巴耶克文明也被称之为“西坎”(Sicán),公元1375年被同样坐落于秘鲁贫瘠北岸一带的契姆(Chimú)文明征服。西坎文明的最著名所在当属技术娴熟的灌溉工程师。发掘工作领导人、拉姆巴耶克布鲁宁国家考古博物馆负责人卡洛斯·韦斯特·拉·托莱表示,考古学家一个世纪来一直试图揭开这个传说中的谜团。“目的就是了解口头传说与考古学证据之间可能的联系。”

1.人祭

在这座新发现的神庙内,考古学家发现了一个金字塔形坟墓,被称之为“Huaca Norte”,里面共有33位女性的尸骨。其中两具尸骨仍带着头发,一些尸骨(图片顶部)则已变成木乃伊。所有尸骨均有被割伤痕迹,说明她们是人祭仪式的一部分,可能在身体上遭受折磨。拉·托莱说:“女性往往与生育联系在一起。她们被用于宗教仪式是为了获得更理想的生育能力以及期盼降雨等其它有益事件发生。”

2.与传说中的创造神相符合?

图片展示的是新发现的神庙遗迹。靠在远侧墙壁的是一个王座。考古学家在2010年1月表示,自称纳拉姆普后代的人可能在历史上真实存在。纳拉姆普是传说中拉姆巴耶克文明的缔造者。发掘工作负责人拉·托莱说:“这是因为这座建筑建造的时间与传说中出现的时间相匹配。”

在拉姆巴耶克民间有关纳拉姆普的传说中,只有身份极高的人才有资格坐上王座,用以加强权利和威信。据传说,在秘鲁西北部的莫切文明消亡之后,纳拉姆普和他的大量勇士乘木筏飘洋过海来到这片土地,开始建立一个新的帝国。

3.传说中的神座

在秘鲁拉姆巴耶克千年古庙上演的最重要发现当属图片中展示的王座,纳拉姆普的后代可能就是这个王座的主人。坐在王座上的统治者利用其在政治、宗教和军事方面的权利进行统治,同时设法强化在这些方面的权势。考古学家表示,王座前方的小凹陷处用于盛装贡品。在100名工人挖掘出这座神庙的遗迹前,它在1000多年的岁月变迁中从未被人打扰。

提升中国软实力 文化,和平的信使-杜飞进

“一份报纸希望在全球畅销最快捷的办法,就是把中国放在头版。”2009年10月,国际传媒大亨默多克在道·琼斯公司北京新办公室开启仪式上致辞时说。

毋庸置疑,今天的中国已经成为国际社会高度重视、新闻传媒日益瞩目的国家。随着中国经济的高速增长和中国国际地位的迅速提高,中国文化在国家整体外交格局中的地位日益彰显,在世界上的传播力和影响力逐步提高。特别是“十一五”期间,中国文化以其独特的魅力在世界文明舞台上大放异彩,文化外交的活力空前迸发。据统计,我国目前已同145个国家签订了政府间文化合作协定和近800个年度文化交流执行计划,与上千个文化组织保持着密切的合作关系;欢乐春节、亚洲艺术节、非洲聚焦、相约北京联欢活动、阿拉伯艺术节等一批中国文化品牌项目正在实施;市场化、商业化、产业化的对外文化交流合作项目逐年增多;中国文化“走出去”的渠道逐步拓展,传统媒介与新兴媒体积极融合,媒体、图书、影视、展览等共同传播着中华文化的丰富内容。

以心为媒,可以存知己;以文为媒,可以求和平。

以文化为信使,中国正向全世界努力传达着一个响亮的声音——和平。文化如水,润物无声。在不同国家之间、政府之间、民族之间,中国文化正以其无可替代的力量发挥着沟通心灵、增进了解,传递友谊、减少猜疑,争取支持、共同进步的作用。

然而,我们也清醒地看到,在那些关注中国的声音中,并不都是赞誉与期待,其中还有不少因文化差异带来的隔阂,因传播障碍造成的误读,因意识形态和发展道路不同导致的偏见。在世界文化的整体格局中,这些隔阂、误读、偏见带来了中西话语权的失衡,西方社会的价值观念仍然主导着国际舆论;在中外文化交流中,文化产品贸易的逆差依然很大,西方文化的影响仍然不小……而这些,显然与我国日益增强的综合国力不相称,与作为负责任大国的国际地位不相称。

2010年4月25日,世界银行发展委员会通过了发达国家向发展中国家转移投票权的改革方案,使中国成为世界银行第三大股东国,仅次于美国和日本;2010年11月5日,国际货币基金组织宣布,中国的份额和投票权将超越德国、法国和英国,位列美国和日本之后……这样的事例不胜枚举。在各种国际组织中,中国不断地增加席位、收获尊重,但与此同时,中国文化的国际话语权还存在着很大的落差,中国文化的国际传播力、影响力还亟待增强。

“国民之魂,文以化之;国家之神,文以铸之。”文化作为软实力,不仅可以以文化人,以情感人,以理服人,起到“不战而屈人之兵”的作用,甚至能发挥比经济、军事、科技等硬实力更大的作用,正所谓“纤笔一支胜似毛瑟三千”。世界渴望了解中国,世界更渴望了解真实的中国。满足这种渴望靠什么?关键靠文化,靠文化的传播,靠文化水滴石穿的坚韧。但在这方面,我们任重道远。

传播力决定影响力,影响力决定话语权。在当今时代,谁的传播手段先进、传播能力强大,谁的价值观念和文化理念就能广为流传,谁就能掌握话语权。在新的一年乃至整个“十二五”期间,面对增强国家文化软实力、提升中华文化影响力的艰巨任务,我们应当更加积极地通过深化文化体制改革,进一步加强国际传播能力建设,不断拓展传播渠道,不断丰富传播手段,努力构建传输快捷、覆盖广泛的现代传播体系;更加积极地开展对外文化交流活动,把更多体现中华文明魅力的精品介绍给世界;更加积极地开展对外文化贸易,着力培育外向型骨干企业和对外文化中介机构,更好地推动中国文化产品和服务“走出去”……

文化凝结着历史,文化开拓着未来。我们相信,勤劳智慧的中国人民不仅能够不断创造新的经济奇迹,而且也一定能够通过不断提高文化的传播力、影响力,让中华文化放射出更加璀璨的光芒,为在和平发展道路上实现中华民族伟大复兴开辟无限广阔的空间。

太阳活动变化有共同性 未来或破坏地球文明(图)

http://www.kexue.com 2010-12-16 09:32:29 科学网 发表评论

这张紫外线太阳图像标识出太阳活动的关键区域

“太阳海啸”引发地球北半球出现壮观的北极光现象

科学网(kexue.com)讯 目前,美国宇航局专家认为壮丽的太阳活动图像具有基本共同性的变化,使人们对太阳表面具有一种新的认识。

美国宇航局专家称,被称为“太阳海啸”的太阳整体活动性将显示太阳的电磁场爆发并不是孤立的现象,而是遥远距离之间的磁场交互反应。

据国外媒体报道,太阳耀斑、太阳海啸和日冕物质喷发可以同时发生,并且相距数万英里,这些活动交互在一起,形成了壮观复杂的“音乐会”。洛克-马汀公司下设太阳和天体物理学实验室的卡雷尔•舒里吉维尔说:“今年8月1日出现的北极光现象让我们大开眼界,我们看到了全球性的太阳风暴,这是之前未曾观测过的。”

舒里吉维尔的研究同事、洛克-马汀公司太阳物理学家艾兰•蒂特深入研究了太阳动力观测卫星(SDO)和姊妹探测器环日立体摄影卫星(STEREO)的观测数据,他说:“为了预测太阳喷发,我们不再关注磁场隔离的活跃区域,我们必须知道整个太阳实际的表面磁场。”目前,科学家将该项研究报告发表在《地球物理学研究期刊》上。

该研究显示“猛烈喷发”的太阳活动性如何分解为冲击波、太阳耀斑、太阳暗条喷射和日冕物质喷发等现象,这些太阳活动每次跨越太阳180经度,持续28个小时。

他们还绘制了太阳磁场地图,揭示太阳活动性之间的关联性,这是第一次证实太阳耀斑之间的关系。同时,该项研究将更深远地暗示了未来有一天太阳电磁活动性将导致卫星通讯系统、供电网络和航空系统出现中断毁坏。

当一个日冕物质喷发抵达地球时,它将与地球磁场产生交互,很可能形成地磁暴,太阳电磁粒子流将沿着磁场线朝向地球极地。

美国气象局太空气象预测中心的罗德尼说:“太阳活动的整体性将是预测太阳活动性的突破口!通过这项研究将提供改进的气象预报,尤其针对供电网络和商业航班,我们应当行动起来保护这些系统,确保乘客和机组人员的安全。”他还指出,目前我们仍将进一步研究太阳电磁活动的因与果,这是一个较大的连锁反应,可能是一个太阳活动引发另一个;又或者这些活动的整体效应是太阳全球磁场某种显著变化的结果。

“相聚上海 拥抱世界”图片展在悉尼开幕(组图)

胡小兰代总领事在开幕式上致辞

一名澳大利亚友人似乎对其中一幅图片产生了浓厚的兴趣

国际在线报道(记者 陈枫):为庆祝中华人民共和国成立61周年及上海世博会的成功举办,一个以上海世博会为题材的图片展6日晚在澳大利亚悉尼海关大楼开幕。

本次展览由中国驻悉尼总领事馆主办,围绕“相聚上海 拥抱世界”的主题,共展出了32张精美图片,既展示了上海的现代与繁荣,又反映出了世博的概貌与风采。

中国驻悉尼总领事馆代总领事胡小兰(女)在开幕式上说,以“城市,让生活更美好”为主题的上海世博会不仅为中国人民接触世界提供了机会,也成为了各国人民展示本民族优秀文化的大舞台,既是全世界人民的文化盛会,也为探讨人类城市未来提供了一个契机,成为展示城市文明成果、交流城市发展经验,传播先进城市理念的一次盛会。

澳大利亚新南威尔士州和悉尼市政界、侨界人士近百人出席了当晚的开幕式。