中国新闻

古巴勒斯坦希律王皇家剧场包厢揭开神秘面纱(2)

4.工人在现场工作

虽然在这张照片中,一名工人的手工操作看似简单,但挖掘希律王皇家剧场包厢的干壁画却要求工人们必须具有精湛的技艺。内策尔说:“我们遇到过问题,当你将干壁画暴露在外时,它们就像粉末一样迅速分解。”内策尔的考古小组目前正与以色列博物馆的专家合作,保护希律王皇家剧场包厢的各类艺术作品。

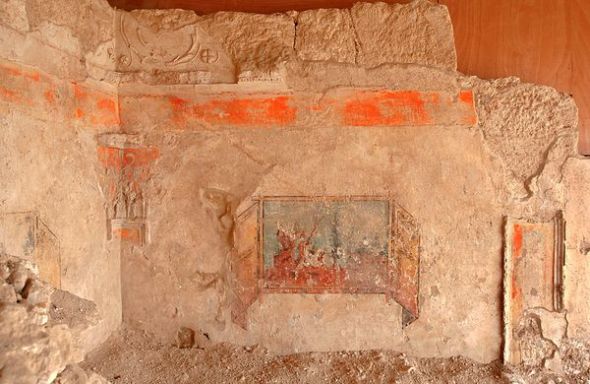

内策尔说,壁画中的埃及景观反映了当时常见的艺术模式,同时也让他想到源于他自身经历的艺术主题。内策尔说:“我记得小时候,以色列几乎所有房屋都绘制了瑞士风景画,一种有山、有树、有雪的理想化景致。”内策尔称,对于许多古地中海人来说,埃及文化中心亚历山大港具有相同的诱惑力,“尼罗河同样成了经常在艺术作品中被描述的元素之一。”

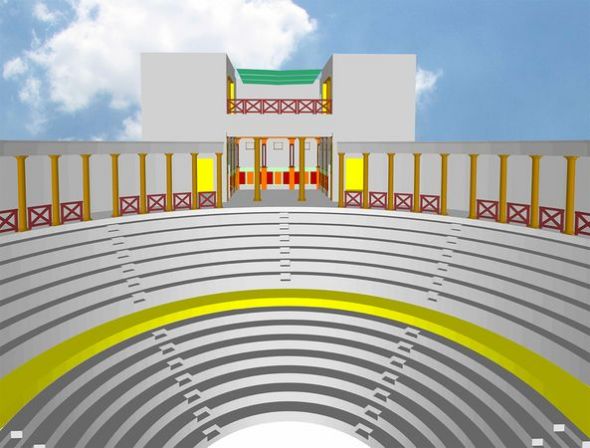

5.圆形露天剧场

内策尔的考古小组在挖掘为希律王陵墓所建的人造山的同时,还不断地辨认出它在成为陵墓以前的结构形式。他说:“我们看到了古罗马剧场特有的圆形结构,接着我们开始挖掘,很快发现了一个半圆形的斜坡,用作观众的座位。我想象了许多戏剧和喜剧作品,这些剧目在当时的古罗马剧场相当常见。”

6.希律王皇家剧场模拟图

在人造山建成以前,希律王的皇家圆形剧场可能与蓝蓝的天空相映成趣。在新近挖掘的皇家剧场包厢内壁,到处是橙黄色和红色图案设计。这个包厢进深26英尺(8米)、宽23英尺(7米)、高20英尺(6米)。内策尔说:“观众从这个包厢看不到舞台,所以,在演出期间,他们可能会向前走,来到座位区的最高处。休息期间,希律王和他的客人们会开怀畅饮,度过一段美妙的时光。”

7.古罗马风格壁画片段

据希伯来大学发表的一份声明称,在希律王皇家剧场包厢内绘制的古罗马风格“窗户”上,家畜出现在被普遍认为应属于“不切实际”静态画面(如静物和剧场景象)上的一种艺术形式上。内策尔说,这些壁画不仅属于古罗马风格,而且还是由古罗马人亲自制作:“这或许是在古罗马将军马库斯·阿格里帕造访朱迪亚前必须完成的一项使命。意大利艺术家亲赴朱迪亚,绘制古罗马风格的壁画,任务完成后返回意大利。”(孝文)

2000多年前希律王皇家剧场揭开神秘面纱(图)

新浪环球地理讯 北京时间10月20日消息,据美国国家地理网站报道,以色列耶路撒冷希伯莱大学考古学家今年9月晚些时候宣布,他们已对希律王的皇家剧场包厢展开全面发掘,获得了一系列重大考古发现。以下是考古人员发掘现场的一组图片。

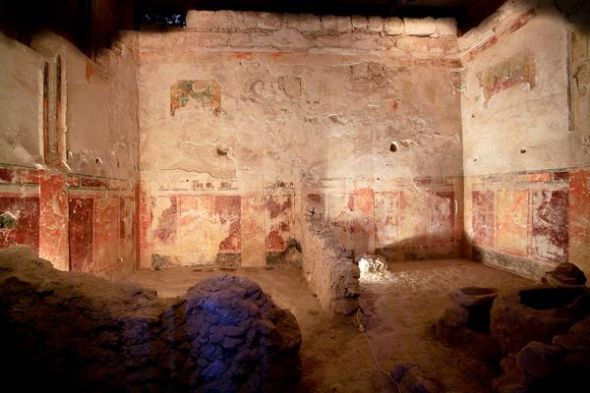

1.希律王行宫

在这张照片中,彩绘“窗户”、彩色石条及在希律王皇家剧场关闭后增加的土墙,给希律王皇家剧场包厢增添了更多神秘感。这个皇家剧场大约建于公元前15年,坐落于希律堡,而希律堡是希律王的王宫之一,也是安葬他的陵墓,位于约旦河西岸。希律王皇家剧场包厢最早发现于2008年,考古学家9月晚些时候称对这个包厢展开全面发掘。

据考古学家、希伯来大学名誉教授埃胡德·内策尔(Ehud Netzer)介绍,希律王统治着古巴勒斯坦南部地区的朱迪亚,希望“让希律堡闻名于世界”。内策尔在2007年发现了也位于希律堡的希律王陵墓。他说:“为了吸引人,那里建了许多公园和喷泉,希律堡由此闻名于世。皇家剧场的存在表明希律王的梦想实现了:那里可以容纳大量观众,即使没有数千人,也有数以百计的宾客曾经造访这座皇家剧场。”

2.通往天堂的阶梯

希律王皇家剧场包厢位于一座人造山的山脚下,如今被木墙和铁顶保护起来。这座人造山曾经是希律王现已毁坏的陵墓所在地。据内策尔介绍,公元前4年,即希律堡建成不到10年时间,希律王死去,在他死后不久,“皇家剧场和其他建筑被拆除,这样,人造山就具有了清晰的圆锥形,充当他的坟墓。整个陵墓看上去十分突出,但其他建筑全部被拆毁了。”

他补充说:“在决定拆除皇家剧场时,它是遗址管理员和负责陵墓重建工作的工人师傅的住所。在此期间,他们刮掉了墙上的东西——大多是用希腊文和亚拉姆文写的。”在工人们搬进来住以后,他们又用一堵墙将整个房间一分为二,还垒了一个烤面包的炉子。

3.干壁绘画法

内策尔在谈到希律王皇家剧场包厢的彩绘和精致造型时说:“以色列和巴勒斯坦的其他任何地方现在都不存在像这样的艺术形式。”不过,这种艺术形式在整个中东地区都相当常见,似乎反映了希律王与古罗马帝国的渊源。内策尔说:“我们的艺术史专家说,在风格和手法两方面,‘它都与意大利的非常相似’。此处运用的艺术手法在这个地区尤其不被接受,它是干壁绘画法而非湿壁绘画法,即在干石膏而非湿石膏上绘画。”这些壁画描绘了自然风光、航海景观、动物和尼罗河,与同时代建成的庞培城皇家别墅(Villa Imperiale)的壁画极为相似。

一周太空照:卫星拍匈牙利泄漏红色毒泥浆(图)

新浪环球地理讯 北京时间10月19日消息,这是过去一周的精彩太空照片。这些照片集中展现了美国宇航局与其他国家航天局最新拍摄的匈牙利有毒泥浆、日珥奇观及金星金字塔轨迹等壮观景象。

1.金星金字塔轨迹

根据最新公布的合成图,金星活动路线在土耳其博卢上空呈现金字塔形状。合成此图的照片拍摄时间跨度达7个月,两张照片的间隔时间最短4天,最长11天。由于轨道距离太阳更近,金星与地球的会合周期是584天。这意味着,随着时间的推移,这颗明亮的行星会从“昏星”(日落后可以看见)变为“晨星”(日出以前可以看见)

2.匈牙利泄漏的有毒泥浆

在这张摄于10月9日的卫星照片上,一条汇入铁锈色有毒泥浆的河流缓缓流过匈牙利两座小镇科伦塔和德维瑟。5天前,附近一家铝厂的废水池(照片右下方)墙壁倒塌,使得大量有毒废水汇入当地河流。这张照片由美宇航局“地球观测1号”卫星(EO-1)拍摄,显示泄漏的有毒泥浆向西绵延数英里。环保主义者警告称,有毒泥浆中的重金属可能会渗入地下,被植物吸收,这样,对周围环境的影响将持续数十年。

3.宇宙飞船发射升空

10月8日,“联盟”TMA-01M飞船从哈萨克斯坦境内拜科努尔航天中心发射升空,将俄罗斯宇航员亚历山大·卡莱利、奥列格·斯科里波茨卡以及美国宇航员斯科特·凯利送入国际空间站。这三名机组人员将在国际空间站上停留5个月时间。而按计划,美宇航局“奋进”号航天飞机将于明年2月起飞,实施最后一次航天飞机发射任务。“奋进”号将载着斯科特·凯利的孪生兄弟马克·凯利升空,届时,兄弟俩将在太空相会,一举创造美宇航局历史。

一周精彩太空照:麒麟座恒星摇篮照亮尘埃云

新浪环球地理讯 北京时间10月14日消息,美国国家地理网站公布了过去一周的精彩太空照片。这些照片集中展现了美国宇航局与其他国家航天局最新拍摄的新月形火星沙丘、幻日环及“恒星摇篮”等壮观景象。

1.麒麟座“恒星摇篮”

在这张红外照片中,距离地球2700光年远的地方,一组炽热的年轻恒星清晰可见。这些恒星位于“恒星摇篮”麒麟座R2(它本身是麒麟座的一部分),它们照亮了附近的尘埃云。这张照片于10月4日公布,是由位于智利的欧洲南方天文台(ESO)帕拉纳天文台的可见光和红外线勘测天文望远镜(VISTA)多次曝光拍摄的。作为一种巡天望远镜,可见光和红外线勘测天文望远镜不断扫描宇宙,寻找感兴趣的新天体,探测遥远恒星随时间推移的变化。

2.幻日环

在这张由鱼眼相机捕捉的照片中,法国布列塔尼上空9月2日出现了两个大气圈。小圈(太阳处于其中心位置)被称为“22度光环”,因为这个圈的任意点同太阳的角度大概都为22度。当阳光或月光反射悬浮于地球大气层中的六边形冰晶,就会形成这种光环。据天体摄影术组织TWAN网站介绍,大圈(照片中央)是幻日环,比幻日或“22度光环”还罕见。

幻日环也是由阳光照射穿过地球大气层的冰晶形成的,虽然在这些情况下,冰晶具有特定的垂直方向。TWAN网站摄影师劳伦特·拉维达说:“从大约15年前开始,我就一直在等待幻日环的出现。”所以,当这些光环上个月在布列塔尼上空出现时,他早已做好了准备。

3.镍铁陨星

在美宇航局探测器“机遇”号9月24日拍摄的这张假色图中,一块火星岩石展现出奇特的外形。在通过“机遇”号的显微成像仪和α粒子与X射线分光仪对这块火星岩石进行检查后,美宇航局火星探测任务小组确定,它是一块镍铁陨石。他们将其命名为“Oileán Ruaid”,即一座爱尔兰岛屿的盖尔语名称。

“机遇”号正向12英里(约合19公里)外的奋进陨石坑进发,最近刚刚走完了一半的路程。奋进陨石坑直径为14英里(约合22公里),鉴于最近在这个大坑的边缘发现了粘土,美宇航局科学家对其尤其感兴趣。粘土只有在有水的情况下才会形成,而一旦证明火星上有水,可能预示着生命的存在。

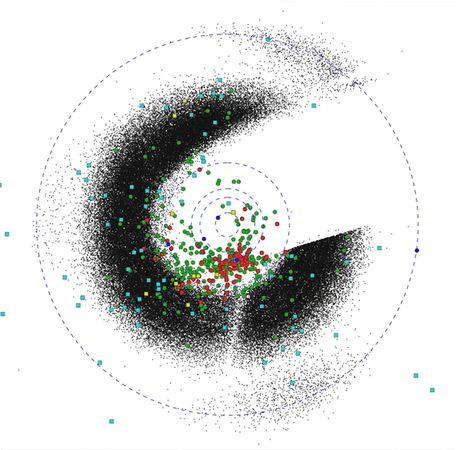

4.太阳系天体分布图

由于好莱坞灾难大片的不断强化,撞上地球的彗星或小行星的威胁引发人类巨大的恐慌。人类应对这一威胁的一个途径是,通过美宇航局“广域红外探测器”(WISE)对此类天体进行密切监控。正如通过WISE数据寻找近地天体的NEOWISE计划所探测到的情况,这个太阳系图表描述了彗星、小行星和行星的分布情况。

黑斑代表小行星,密密麻麻分布于太阳系的主要小行星带(位于火星和木星之间)。蓝色和黄色方块表示NEOWISE任务发现的彗星。绿色和红色小点最令人感到不安:它们代表距地球12.4万英里(20万公里)以内的近地天体。据美宇航局科学家介绍,平均计算,每隔10万年,就会有一颗直径在0.3英里(约合0.5公里)及0.3英里以上的小行星撞击地球,这种撞击会引起大规模生物灭绝事件。幸运的是,更小的小行星或彗星往往在到达地面以前,便在大气层中燃烧殆尽。

5.新月形火星沙丘

在美宇航局火星勘测轨道飞行器HiRISE相机拍摄的这张单色照片上,新月形的火星沙丘呈现在我们面前。同地球上的沙丘一样,“赫歇尔”陨石坑中的这些沙丘是在大风不断吹动沙子时形成的。随着沙丘顺风扩展,它们合并后在沙丘边缘形成陡峭的“滑落面”。据HiRISE网站介绍,右上方的陨石坑因阻止沙丘在其后面移动而闻名,虽然它仍在不断积累着沙子。(孝文)

重访墨西哥巨型水晶洞:一滴水内含2亿病毒(2)

7.独居堡垒

在水晶洞内,三位科学家身穿为其量身打造的重达45磅(约合20公斤)的制冷服,从而将任务时间从15分钟延长至一小时。

8.制冷帐篷

科学家在水晶洞外地下营地的一个起到制冷作用的帐篷内休息。这个山洞湿度达90%,而温度也高达118华氏度(约合48摄氏度),一个毫无准备的人进入里面,会在30分钟内一命呜呼。

9.陌生土地上的陌生人

如果不是工业泵,水晶洞可能会被滚烫的热水所淹没,工业泵的使用为水晶洞中银、锌、铅等矿物的开采提供了便利。

10.“玻璃心”

科学家桑德拉·布利斯诺·普雷托检查从水晶洞中搜集的石膏水晶样本。

11.巨型水晶柱

在这个两层楼高、足球场大小的水晶洞内,形成了一百多尊巨型水晶柱。(孝文)

重访墨西哥巨型水晶洞:一滴水内含2亿病毒

新浪环球地理讯 北京时间10月12日消息,据美国国家地理杂志网站报道,2000年,科学家在墨西哥奇瓦瓦沙漠奈卡山脉下1000英尺(约合304米)的深处发现了一个巨型水晶洞,堪称又一个自然奇观。2008年和2009年,科学家重返墨西哥巨型水晶洞,在探险中又揭开了诸多生物学谜团,发现了一座四壁布满罕见结晶体的“冰宫”。在美国国家地理频道定于10月10日首播的纪录片《走进失落的水晶洞》(Into the Lost Crystal Caves)中,观众将有幸再次看到巨型水晶洞里面的奇观。

1.地下“水晶宫”

2000年,身穿橙色制服的科学家正在现场勘测在墨西哥奈卡地下1000英尺(约合304米)的地方发现的一个巨型水晶洞。

2.水晶“花椰菜”

2009年12月,在地下大约500英尺(约合150米)、水晶洞顶新发现的“冰宫”地面和屋顶长出的水晶“花椰菜”。

3.凉爽的“冰屋”

2009年,水晶洞中的一名探险队员在立方形的“冰屋”(Ice Cube)中冻得瑟瑟发抖。所谓的“冰屋”,是一个用空气冷却、四周是塑料的帐篷,以便在极端潮湿和闷热的水晶洞顺利完成两小时的任务。虽然水晶洞闷热潮湿,这个便携式避难所的温度从不会降至极低的水平,保证探险队员过热的身体回到安全水平。

4.“亚瑟王之剑”

所谓的“亚瑟王之剑”结晶体从水晶洞的地面突出来。据美国迈阿密大学矿物学家约翰·拉科万介绍,这个刀刃式冰柱展现了像钻石一样的外形,这种外形是迄今在水晶洞以外的任何巨型水晶体中所看不到的。

5.闪闪发光的晶体

2009年,罕见的晶体结构像细细的光学纤维,照亮了新发现的“冰宫”洞穴的地面。

6.病毒的温床

2009年12月,佩内洛普·波斯顿(Penelope Boston)、迈克尔·斯皮尔德和丹尼尔·温格特(Danielle Winget)等三位科学家从水晶洞的一个水坑搜集样本。事后,实验室分析结果表明,这个冰洞中的每一滴水,最多竟然含有2亿病毒。

日本海底火山发现海洋蜗牛外壳覆盖毛发(组图)(2)

5.半透明原足目动物

这个半透明、长着腿的原足目动物是在澳大利亚附近珊瑚礁中发现的,也是海洋生物普查期间发现的潜在新物种之一。除了新发现的物种,海洋生物普查还为研究未来海洋变化树立了一个基准,如气候变化、海洋酸化和过度捕捞等。这项调查还提出了进一步研究海洋的先进工具,包括用以发现那些因体型太小致使肉眼看不到的物种的DNA条码。

6.新种水螅水母

在这张日期不明的照片中,一个橡子大小的水螅水母看上去就像是“黑武士”达斯·维德戴的头盔,在冰冷刺骨的北极深海中慢慢游动。这种水螅水母被称为Bathykorus bouilloni,一台遥控机器人在水下1英里(约合1.6公里)处发现了数百只,这表明,在此之前连成群结队生活的物种也成功逃过了科学家的“法眼”。

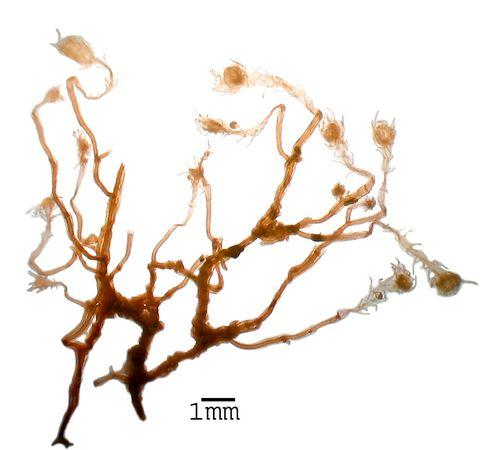

7.深海水螅虫

这个新物种的成员最早发现于西班牙的加的斯湾,它们在那里十分普遍。海洋生物普查项目科学家的进一步研究发现,这个物种还生活在大西洋东北部的深海。这些水螅虫常常吸附于深海碳酸盐烟柱和珊瑚残骸中,在纤细、分叉的群落共同生长。

8.新桡足类动物

虽然这种羽毛状的新桡足类动物种类在10月3日才对外宣布,但科学家早在2006年就在非洲西部的大西洋海面以下3英里(约合5公里)处发现了它们的踪影。当海洋生物普查项目科学家还在大西洋东南部和太平洋中部发现这种学名为Ceratonotus steiningeri的桡足类动物后,他们对分布如此广泛的物种在如此长的时间内未被发现而感到十分惊讶。这种桡足类动物身长只有百分之一英寸(约合0.5毫米),这或许是科学家未能找到它们的原因之一。(孝文)

海洋生物普查发现6千新物种:奇特蜗牛长满毛发

新浪环球地理讯 北京时间10月9日消息,据美国国家地理杂志网站报道,历时10年的全球“海洋生物普查”项目10月4日发布了最终报告,这是科学家首次对海洋生物“查户口”,发现了像有“育儿袋”的原足目动物、深海水螅虫等诸多潜在新物种,这表明海洋生物种类远比想象的丰富。

1.“独一无二”的海洋蜗牛

这种蜗牛发现于日本海岸附近的海底火山,外壳覆盖一排排细细的毛发,是迄今发现的此类蜗牛种类中唯一的一个。这个尚未命名的海洋蜗牛是“海洋生物普查”发现的多个新物种之一。“海洋生物普查”历时10年,对全球海洋生物进行了调查,在发布最终报告以前,这项研究已经发现了大概6000个新物种。新类型的海洋蜗牛属于Alvinoconcha属,发现于深海热泉,即极端压力、高温和永远黑暗之地。通过生活在其腮下的共生细菌,科学家部分了解了这种蜗牛的饮食习惯。

2.六放珊瑚新种类

2009年11月,在海洋生物普查项目科学家对澳大利亚赫伦岛附近珊瑚礁研究期间,他们发现了这种外形像一簇卡通花朵的新种类六放珊瑚——属于珊瑚和水母的近亲。美国国家自然历史博物馆海洋生物学家南希-科诺尔顿(Nancy Knowlton)表示,虽然热带珊瑚礁是被科学家研究最多的海洋栖息地之一,但这种小生境仍然拥有大量未被发现的物种。科诺尔顿还是“海洋生物普查”珊瑚礁普查项目科学家。她指出,这次为期十年的普查表明,珊瑚礁“比我们想象的类型还多样。”

3.蠕虫新物种

当海洋生物普查项目科学家发现它时,这个毛发竖立、身体分节的潜在蠕虫新物种正在日本海湾以下3000英尺(约合925米)处享用一条死鲸。据科学家介绍,当许多鲸鱼死去,沉于海底时,它们会向深海喷射出临时但却重要的营养物,吸引独特的食腐动物前来,其中包括许多科学家不知道的动物。

4.有“育儿袋”的原足目动物

这个像虾一样的微小生物发现于澳大利亚的大堡礁,属于原足目动物,是海洋生物普查发现的诸多栖息于珊瑚礁的新物种之一,也是历时十年的海洋生物普查最后一天即10月4日宣布的极少新物种之一。据海洋生物学家科诺尔顿介绍,这种原足目动物体长不超过0.5英寸(约合1.3厘米),具有像袋鼠一样的“育儿袋”,相比于相对出名的鱼类和珊瑚,它是未被研究过的诸多“奇异小生物”群落之一。她说:“发现新的物种并不意外,据说90%栖息于珊瑚礁的生物都没有名字。”

新西兰海底山发现生物群落:海星四处觅食(图)

新浪环球地理讯 北京时间10月8日消息,据美国国家地理杂志网站报道,科学家在2005年启动了一个名为CenSeam的海底山研究计划,旨在对海底山生物群落进行归类和研究。5年过去了,科学家于上周公布了他们的研究成果,确定海底山在极端环境事件期间,可能充当了海洋生物的“避难所”。

1.生机勃勃的海底世界

在这张摄于2006年的照片中,一条新西兰红鱼从位于新西兰东海岸的海底山游过。“CenSeam”属于一个为期十年、更大规模的研究项目——“海洋生物普查”的一部分。海洋生物普查项目旨在详细记录所有海洋生物群落,迄今共发现23万个物种,结果定于10月4日公布。

据科学家估计,全球共有3万座海底山。据专家介绍,海底山是从海底表面突出超过0.6英里(约合1公里)的山。据新西兰CenSeam项目协调员米莱莉·康萨尔维(Mireille Consalvey)介绍,科学家迄今只对不到300座海底山进行了详细记录。CenSeam项目经费由新西兰渔业部、新西兰国土信息机构及新西兰科研与技术基金会提供。

2.海蛇尾

2008年,一群海蛇尾簇拥在新西兰以南麦格里海脊(Macquarie Ridge)附近的海底山。据科学家介绍,海蛇尾的腕具有表面覆盖黏液的羽状刺,由此可以捕捉来来往往的微小植物和动物。CenSeam云集了世界各地500多位科学家、决策者和环保主义者,研究各类海洋生物如何在海底山安家落户,以及人类活动对它们的影响。

美国加州大学圣迭戈分校CenSeam项目科学家卡伦·斯托克斯(Karen Stocks)指出,随着CenSeam项目的开展,海底山研究人员最终可以分享他们的研究成果,协调各方面的努力。她说:“在过去,对海底山的研究根本没有任何协调。研究人员可能会实施一次探险,到某一座海底山或是海底山群展开研究,然后公开他们的结果。”

3.四处觅食的海星

2008年,新西兰附近的麦格里海脊,一只橙黄色海星在海底山伸开手臂觅食。CenSeam项目科学家发现,与海底城市一样,海底山的海洋生物数量有时远比周围海底多。许多海底山的岩石为珊瑚提供了坚硬表面去吸附。一旦相当规模的珊瑚群落建立起来,海绵、海葵、海星和鱼等其他生物会纷纷迁居于此。康萨尔维说:“这些珊瑚造就了一个其他地方所没有的栖息地。”

4.新西兰红鱼产卵

2008年,一大群新西兰红鱼聚集于新西兰查塔姆高地(Chatham Rise)附近的海底山上方产卵。根据传统,每逢新西兰红鱼产卵季节,新西兰渔民都聚集于海底山,每次都能满载而归。CenSeam项目科学家的研究首次证明,由于捕捞和海底山生物群落恢复缓慢,导致这种海洋小生境经常遭到破坏。

斯托克斯说:“很显然,海底拖网捕捞会对海底山生物群落产生重大冲击,只不过科学家以前从未证明这一点。”例如,CenSeam项目科学家在一次研究中,对被拖网捕捞的海底山照片和未被拖网捕捞过的海底山照片进行了对比,结果发现,在未被捕捞过的海底山,大约20%的区域表面覆盖着珊瑚,而在被捕捞的海底山,不足1%的区域表面为珊瑚所覆盖。

5.海洋生物“避难所”

2008年,新西兰附近的麦格里海脊,海底山周围到处是深海海绵和珊瑚,其中还包括一个橙色的大海扇。CenSeam项目科学家发现,在极端环境事件时期,如气候变化诱发的海洋酸化,海底山可能充当了海洋生物的避难所。康萨尔维说:“将来,海底山可能会变成生物多样性的宝库。它们是从海底平坦表面突出的山,所以,提供了不同的深度。如果环境发生变化,海洋生物可以在海底山斜坡找到避难所。”(孝文)

婆罗洲新发现奇异海蜘蛛:须肢长满刺(图)(2)

4. 多刺的捕食者

这种新发现的海蜘蛛学名为“Sarax cavernicola”,其独特之处在于它的主须肢上的刺大小是均匀的,而其他种类海蜘蛛的主须肢上的刺则是大小不等的。

“Sarax cavernicola”发现于2004年,它们的另一个特别之处在于它们灰色的小眼睛。这种眼睛能够适应黑暗的洞穴生活。此外,“Sarax cavernicola”相对于一般海蜘蛛来说,体形较大,大约12毫米长。拉玛迪介绍说,海蜘蛛主要以捕食穴居蟋蟀、穴居蟑螂以及其他小型无脊椎动物为生。一些加勒比海海蜘蛛物种偶尔还会进入水中捕食虾类。

5. 海蜘蛛特写镜头

本图就是“Sarax cavernicola”海蜘蛛的特写镜头。除了发现四种新的海蜘蛛物种外,拉玛迪的洞穴科考队还发现了新的穴居蟹、穴居蟑螂等物种。

6. 须肢强壮

新发现的“Sarax yayukae”海蜘蛛,雄性拥有更强壮、更细长的须肢,而雌性的下颚骨则更短、更结实。“Sarax yayukae”发现于2004年。据生物学家介绍,它们的栖息地,有的在洞穴中,有的则在洞穴之外。(彬彬)