中国新闻

阿波罗飞船带回月球岩石样本中发现有水证据

新浪环球地理讯 北京时间3月10日消息,据美国国家地理网站报道,美国科学家3月3日宣布,他们在“阿波罗”飞船带回地球的月球岩石中发现了微量水的证据。

近来,美宇航局的两个探测器撞向月球,同时月球轨道器也在扫描月表寻找光线信号——这一切的努力都是为了证实月球并不是一个完全干燥的星球。然而,令人始料未及的是,月球有水的确凿证据竟然就在我们眼皮底下。美国科学家在“阿波罗”飞船带回地球的月球岩石和火山玻璃中发现了水的证据,而含量最多只有千分之几,这一定程度上解释了科学家在20世纪60年代末和70年代初对样本分析后为何会得出月球绝对干燥的结论。

美宇航局约翰逊太空中心月球样本管理员加里-洛夫格伦(Gary Lofgren)表示:“过去十年,科学仪器的敏度得到显著提高,甚至能分析出含量如此少的水。”洛夫格伦没有参与最新研究,但他称这项研究是“可靠的工作”,值得进一步调查。月球岩石样本中含有水的线索最早是在2008年《自然》杂志的一项研究中浮出水面的。科学家当时报告称,在“阿波罗”飞船带回地球的月球火山玻璃样本中发现了水分子。

不过,水分子是否是因某种原因(如操作失误)到了地球才有的,那个研究小组未能证明。美国康涅狄格州卫斯理大学地球与环境科学教授詹姆斯-格林伍德(James Greenwood)表示,一个确定水分子诞生地的途径是,测量水样本中不同氢同位素的含量,那个在《自然》杂志发表论文的研究小组尚未掌握这项技术。

同位素测量数据的作用类似于人的指纹,例如,来自地幔的水的同位素比值不同于来自彗星的水。在发表于《自然》杂志上的那项研究公开时,格林伍德正在开发一种技术,通过这种技术,他可以研究火星陨石的化学构成。他后来将这一方法应用于从各种月球岩石遴选出的矿物磷灰石样本,用以确定里面水分子的“指纹”。

格林伍德在德克萨斯州休斯顿召开的第41届月球与行星科学大会上公布了他的研究发现。他表示这项研究证明月球岩石中的水“并不是来自于地球。”在这次大会上,第二个研究小组宣布了在含有磷灰石的月球岩石中发现了水的证据。这些岩石取自阳光照射不到的月球阴暗区,科学家认为该地区形成于古代月球熔岩流。

研究人员利用来自电子微探针的粒子束轰击磷灰石,可以计算出岩石样本内氟气和氯气这两种气体的含量。根据用以计算磷灰石的已知公式,氟气和氯气的存在表明,要使得磷灰石的晶体结构趋于完整,还需要另一种化合物。研究人员得出的结论是,缺失的分子可能是氢氧化物——磷灰石的常见组成部分和水分解后的副产品。

据参与这项研究的华盛顿卡内基科学研究所地球学家弗朗西斯-麦克科宾(Francis McCubbin)介绍,最新发现是“最先在月球岩浆矿物中发现水的努力之一”,进一步证明月球岩浆中含有微量水。但是,麦克科宾同时指出,虽然月球有水的发现会越来越多,但它们其实只是杯水车薪:“尽管月球上存在远比我们以前想象更多的水,但与地球和火星相比这只是杯水车薪,因此,与过去40年对月球样本的研究结果完全吻合。”

研究人员还计划调查月球上水的来源。最常见的几种猜测集中在月球的早期历史,即在火星大小的天体与地球相撞产生月球后不久。格林伍德说,一种可能性是,冰质彗星在月球固化过程中撞上了这颗年轻的星球,在上面留下了水。麦克科宾表示,另一种可能性是,月球上的部分水在地球分裂飞向太空形成月球过程中“捎带”过去的,换句话说,它们可能来自于古代的地球。(孝文)

最新研究称野生大猩猩可能吃活猴或小羚羊(图)

新浪环球地理讯 北京时间3月9日消息,据美国国家地理网站报道,最新研究显示,与有时无法抗拒汉堡包诱惑的素食者一样,本是食草动物的大猩猩可能在一定条件下,也禁不住诱惑将魔爪伸向同类。

尽管有些动物园饲养的大猩猩会吃肉,但就科学家所知,野生大猩猩仅以植物、水果以及奇异的昆虫为食。然而,最新一项研究在加蓬卢安果国家公园的非洲野生山地大猩猩的粪便中发现了猴和小羚羊的DNA样本。这一发现提出了一种可能性,即野生大猩猩可能具有秘密的食肉习惯——以腐肉为食。

德国马克斯-普朗克协会进化人类学研究所灵长类行为学家格利特-舒伯特(Grit Schubert)参与实施了这项研究。他认为,这项惊人发现或许具有更为平常的解释——而在黑猩猩可能被列为食肉动物之前,这些解释必须一一被排除掉。例如,大猩猩吃蚂蚁,而蚂蚁又以猴和其他哺乳动物的尸体和骨骼为食。研究人员推测,当大猩猩吃掉蚂蚁的时候,它们可能还吞下存在于蚂蚁消化道中的哺乳动物DNA,然后再排出体外。

另一种可能性则是,哺乳动物DNA来自于活猴或小羚羊,它们在大猩猩粪便中寻找可以食用的种子或其他残留植物颗粒时留下了自己的DNA。舒伯特说,猴或小羚羊“可能舔了舔大猩猩的粪便,或是闻了闻,或是在上面撒尿。大猩猩的粪便中出现哺乳动物DNA的可能性有很多。我并不认为大猩猩会吃肉。”

如果大猩猩真的吃肉,那么它们可能就是第一种食肉类人猿。我们知道,黑猩猩和倭黑猩猩就捕食其他哺乳动物,比如猴。马克斯-普朗克协会的遗传学家迈克尔-霍夫利特(Michael Hofrieter)也参与了这项研究。他说:“大多数食草动物都善于消化肉类。”研究结果于2月25日发表在《公共科学图书馆-综合》杂志的网站上。(孝文)

研究证实7.16亿年前地球赤道曾被冰雪覆盖(图)

新浪环球地理讯 北京时间3月8日消息,据美国国家地理网站报道,最新一项研究称,在距今7.16亿年前,如今炎热潮湿的地球赤道曾覆盖着冰雪,这似乎为“雪球地球”理论进一步提供了证据。

所谓“雪球地球”(snowball Earth)是地质史上的一个名词,描述了距今约7.5亿到5.8亿年前,地球表面从两极到赤道全部结成冰,只有海底残留了少量液态水。美国哈佛大学地球学家弗朗西斯-麦克唐纳(Francis Macdonald)领导实施了这项研究,他和同事对夹在冰川沉积物之间的加拿大火山岩进行了研究。科学家可以通过冰川融化留下的残骸以及因冰川活动而变形的沉淀物,确定这种冰川沉积物。

麦克唐纳的研究小组利用极为精确的铀-铅年代质谱测定法认定火山岩和冰川沉积物是在大约7.16亿年前沉淀的,那也是科学家所假设的“雪球地球”时期。接下来,研究人员将自己的发现与以前一系列研究结果进行了对比,那些研究发现火山岩是在加拿大处于赤道附近时形成的。

随着时间的推移,地球构造板块的活动驱使火山岩向北移动,到了加拿大育空地区和西北地区。麦克唐纳称,围绕“雪球地球”还有许多谜团尚未解开,例如,仅凭借一个冰封的赤道,科学家无法确定当时地球上冰雪覆盖的程度。地球可能一直处于完全的“深度冰冻”状态,或者可能只是受制于不断活动的冰川和冰山,或是介于两者之间的冰体。

事实上,连“雪球地球”这一名称可能同样需要重新考虑。麦克唐纳说,地球可能不是“一个白球,而更有可能是一个泥球”。由于向外喷射灰烬的火山经常爆发,可能使得地球表面“布满灰尘”。由于植物在7亿年前并未进化,脏兮兮的冰可能是地球表面吸收阳光的唯一“黑点”。结果,这些区域更有可能融化,产生令原始生命形式茁壮成长的水体,比如藻类和真菌类。

据麦克唐纳介绍,在“雪球地球”时期,部分有机体存活下来,甚至形成新的物种,这增加了一种假说的可信度,即“雪球地球”具有开放水域的避难所,或至少是冰层裂缝,举例来说,今天,南极洲附近的冰缝就“充满”单细胞生命形式。

麦克唐纳表示,了解地球早期历史极端状况,可能还有助于科学家对现代气候变化有新的认识。例如,科学家了解到,在过去一千年,地球一直在无处不在的冰雪覆盖期和温室状况(如到处是恐龙的无冰白垩纪)之间“摇摆”。麦克唐纳的研究结果刊登在最新一期的《科学》杂志上。他说:“这一切说明,地球十分敏感,我们认为地球任何微小变化都能对环境产生极大的影响。”

例如,科学家认为“雪球地球”时期的火山喷发向大气层释放了大量硫颗粒,阻滞阳光照射大地,从而使地球温度下降。有专家甚至建议,现在,我们也可以采用人工方式阻滞阳光,用以解决全球气候变暖。麦克唐纳指出,这意味着调查这种地球历史的“自然实验”十分重要:“这会告诉我们远比电脑模型更多的东西。”

(孝文)

智利大地震加速地球自转使一天缩短1.26微秒

新浪环球地理讯 据美国国家地理网站报道,美国宇航局3月1日宣布,智利2月27日发生的里氏8.8级大地震冲击力巨大,可能移动了地球轴心,缩短了一天的时长。

地球一天缩短1.26微秒

美宇航局下属喷气推进实验室地球物理学家理查德-格罗斯(Richard Gross)通过电脑模型评估了智利大地震造成的影响。模拟结果显示,由于加快地球自转速度,智利大地震可能使地球一天的时长缩短了1.26微秒(1微秒等于百万分之一秒)。为进行比较,格罗斯利用相同的电脑模型,对2004年12月发生的苏门答腊9级大地震进行了估计,结果显示那次地震使地球一天的时长缩短了6.8微秒。

格罗斯的研究还显示,智利大地震使地轴移动了大约3英寸(约合8厘米)。地轴是一条人为想象出来的线,偏离地球自转所围绕的南北轴约33英尺(约合10米),依照这条线,全球分布不均衡的质量也因此变得均衡起来。

为解释这种不同之处,美国威斯康星大学密尔沃基分校地震学家基思-斯维尔德鲁普(Keith Sverdrup)将地球比作一个手里握着块石头、身体不停旋转的花样滑冰选手。这名选手的旋转轴依旧处于身体中央,但她的轴心会随握石头的手的方向而稍微移动。斯维尔德鲁普未参与美宇航局的最新研究。

如何缩短地球一天时长

智利大地震是怎样给地球注入一点涡轮推进力的呢?斯维尔德鲁普再次用身体旋转的花样滑冰选手来说明这一点:“当她收紧手臂的时候,身体旋转的速度开始加快。”同样,在智利大地震期间,由于地球的部分质量被更快地吸引,地球的旋转速度开始加快。智利大地震是所谓的逆冲地震(thrust earthquake),即在地球大部分表面(智利大地震是纳斯卡板块)滑入相邻板块下面时发生的地震。

这一过程被称为潜没,能够引起地震和火山喷发。斯维尔德鲁普说:“纳斯卡板块的岩层沉入地球内部,这就像是花样滑冰选手将双臂向身体缩回一样。”由于向内移动,只有逆冲地震能缩短地球一天的时长。其他类型的地震则不会影响地球自转,比如水平滑移地震,这时,一个板块会水平移过另一个板块。

当前,科学家虽然可以测量地球一天的时长,但精确度只能达到20微秒左右,所以,智利大地震造成的一天时长缩短是估计出来的,而不是测量出来的。斯维尔德鲁普说:“但是,这并不意味着智利大地震的影响不存在,虽然这种影响稍纵即逝。”智利大地震引起的地球一天时长缩短并不会永远持续下去,而这种影响的准确持续时间也无法进行测量。逆冲地震并不是能够缩短或增加地球一天时长的唯一现象。火山喷发或月球的潮汐作用也能产生这种影响。

大地震源于1960年?

美国科学家3月1日在另一项研究中表示,最新地轴移动可能源于1960年智利9.5级大地震产生的压力积聚。马萨诸塞州伍兹-霍尔海洋研究院地质学家林建(音译)在一份声明中称:“智利大地震的成因故事与2004年12月26日的苏门答腊里氏9级大地震非常相似,那次地震发生以后,苏门答腊断层南端又在2005年3月28日发生了里氏8.7地震。”

“唯一的不同之处在于,1960年智利大地震北面相邻部分是在50年以后裂开的,而2004年苏门答腊地震南端相邻部分只用了三个月便断裂了。”林建表示,目前尚不清楚智利断层为何用了远比苏门答腊断层更长的时间“重复上一次的事件”。他说:“即便是50年发生一次大地震,我们在一生当中仍有可能遇到一次。因此,我们应该认真考虑地震接连发生的可能性。” (孝文)

大型强子对撞机再次启动有望发现上帝粒子

新浪环球地理讯 北京时间2月24日消息 据美国国家地理网站报道,欧洲大型强子对撞机(LHC)项目主管表示,这台对撞机最早将于2月25日重新投入使用,即便只能以原来一半的功率运行,它仍有可能发现素有“上帝粒子”之称的希格斯玻色子的存在证据。

大型强子对撞机于2009年11月重启后,便在12月创造了粒子碰撞能级的新纪录,并按计划在冬天关闭。科学家决定,大型强子对撞机将以原来一半的功率运行,因为设备升级需要在机器全功率运行之前完成。尽管如此,大型强子对撞机或许仍能获得一些重大发现,甚至可能探测到额外维或有“上帝粒子”之称的希格斯玻色子的证据。

粒子加速器利用电场将粒子输送至极为纤细、快速运转的光束。欧洲核子研究中心(CERN)的科学家希望,通过撞击其中一些光束,产生类似于137亿年前宇宙大爆炸发生瞬间的状态,同时揭开其他一些科学谜团,如暗物质的性质。暗物质是我们肉眼所看不到的物质,科学家认为宇宙大部分都是由暗物质构成的。

大型强子对撞机位于日内瓦附近瑞士和法国交界地区地下100米深处、总长17英里(约合27公里)的环形隧道内,由欧洲核子研究中心负责运行。大型强子对撞机于2008年9月首次启动,在发生电子设备故障后被迫关闭,经过一年多时间的修复,又于2009年11月重新启动,12月,科学家便从大型强子对撞机的实验中获得了第一批科学数据,随后,它便按计划再次关闭,以节省用电开支。

在2009年12月关闭以前,大型强子对撞机成功使两束质子流加速至1.18万亿电子伏特(TeV)的能量,接着令其相互撞击,总共产生了2.36万亿电子伏特的能级,从而创造了质子流对撞能级的新纪录。科学家甚至对于本周开始的大型强子对撞机新一轮运行有更为雄心勃勃的计划。

按照目前计划,大型强子对撞机此次将运行至2011年底或2012年初,可能会令两束质子流相撞后产生总计7万亿电子伏特的能量。随后,它将再次关闭,以便科学家对超导体硬件进行升级,支持14万亿电子伏特的对撞强度,这也是大型强子对撞机最大的运行能量。

据欧洲核子研究中心粒子束运行部门负责人保罗-柯利尔(Paul Collier)介绍,2012年的休息期应该会持续一年左右的时间,不过,大型强子对撞机项目小组“仍会对此次关闭的具体安排进行研究,找到缩短关闭时间的可行之策。”美国费米国家实验室物理学家丹-格林说,即便大型强子对撞机无法满负荷运行,它仍能获得许多令人激动的科学发现。

格林还是大型强子对撞机紧凑型μ介子螺旋型磁谱仪(CMS)实验小组成员。他说:“能量增加物质。在7万亿电子伏特的能量水平下,我们将开始新的物理学探索。”格林表示,即便只使用一半的功率,大型强子对撞机仍有可能发现足以支持超对称性理论的证据。超对称性理论认为,我们所知的全部粒子都拥有质量更大的伙伴,只是我们尚未发现罢了。

他说,大型强子对撞机还可能揭示“反映大额外维的状态”,从而超出我们所知的三维概念:即一维、二维和三维。一维通常用线来表示,二维则用平面来表示,三维用立方体来表示。科学家通过弦理论预测了额外维的存在。弦理论这一概念尚未被证实,该理论认为亚原子粒子能如极小的振弦般运转。

格林称,大型强子对撞机即便在低功率下运行,也有可能发现希格斯玻色子的证据。物理学家认为,希格斯玻色子是宇宙物质的质量之源。柯利尔表示,这对于一台看上去脆弱的机器来说显然是苛求,但迄今为止,大型强子对撞机在当前的系统检查中表现非常好。柯利尔说:“大型强子对撞机给我留下了深刻印象。它已经证明非常稳定和‘可再生’。”也就是说,大型强子对撞机的实验结果可以被复制,这一点是科学方法的重要原则。(孝文)

考古学家发现原始人曾经征服海洋(图)

新浪环球地理讯 北京时间2月23日消息 据国家地理杂志网站报道,考古学家在希腊克利特岛发现了史前手斧,这表明人类在地中海航海的时间比原来预计的提前了10万年以上。

2年前,美国和希腊一个考古学家小组在希腊克利特岛的一处峡谷考察,想要找到约11000年前在周围海域航海的人们使用过的石器。在寻找过程中,普罗维登斯学院的考古学家托马斯·斯特拉瑟和他的队友无意中发现了一个5英寸(约合13厘米)长的手斧。这个简单粗糙的工具是用当地一块石英鹅卵石制成的,类似非洲和欧洲大陆发现的约17.5万年前人类祖先使用的手斧。这种石制工具技术已流传百万年,古人用这些石制工具砸碎骨头,切割肉块。克利特岛被几个海包围了大约500万年。这一手斧的发现暗示,现代人之外的早期人类跨越地中海的时间比我们预期的提前了10万年。

很多研究人员猜测,这时期的早期人类不会设计船只或者在大海里航行。但最新发现暗示,这些人类祖先可以做出更加复杂的行为,比他们相对简单的石头工具暗示的行为更为复杂。波士顿大学考古学家、石器专家柯蒂斯·鲁内尔斯说:“当时我很吃惊,在克利特岛上找到早期的工具和在图特王坟墓里找到iPod一样令人难以置信。”

尽管如此,希腊南部古人类学和洞穴学协会和美国4所大学的研究人员对克利特岛的继续搜索,仍然不断有新发现。研究人员在帕拉亚斯市附近克利特岛西南海岸9个不同地方的沉积岩中发掘出30把手斧和其他类似的古老石制工具。一些工具可能在海崖洞穴中腐烂,逐渐成为古代海滩沉积物的一部分。随着时间的推移,地质运动使得这些古代海滩的岩石层层层堆积,远离海岸,形成天然梯田。

考古学家使用放射性碳测定技术发现,与手斧相关的“最年轻”的梯田至少有45000岁,据估计,带有石头工具的最老的梯田至少130000岁。

几处遗址的年代测定让这项研究的负责人斯特拉瑟相信,早期人类航海穿越地中海的时间比他们原想的提前了十万年。他说:“这些早期人类是有目的的航海家,不是迷失在大海的个别人。”

那么,他们的航海旅行的距离有多长?这取决于他们什么时候旅行和他们来自哪里。海岸陆架的地图显示,即使在地中海到达已知最低点——比当前海平面低约440英尺(约合144米),从土耳其或者希腊出发的人们必须开辟3条从19公里到39公里长的不同水路才能到达克利特岛。如果古代航海家从非洲出发,他们需要在大海里航行200公里。鲁内尔斯说:“我们从9个不同位置找到几百个石头工具的事实说明,很多人为了生存在此航海,并且给我们留下了一条明显的考古线索。这意味着他们不是偶然漂流于此。”

这些新发现将发表在《西方之国:美国雅典古典研究学院杂志》上,并可能引起众多考古学家的争论。例如考古学家之前提出的理论是古人是从非洲迁徙,赤脚启程,向东而行,经过西奈山而后穿越中东。但是,克利特岛的发现提出了一种新的可能。虽然考古学家也曾发现克利特岛上的早期人类的线索,但斯特拉瑟说:“这些新发现是第一个有关年代确定的地质发现。未来研究可能会支持这一发现。”

此外,这一发现还会激起很多其他科学争论。鲁内尔斯指出,如果古人果真跨越地中海,那么他们自然已跨越其他水上屏障,例如红海或者亚丁湾。鲁内尔斯说:“这意味着,我们必须重新考量之前的理论,即欧亚大陆的居民是由早期人类通过近东经由陆路进入印度。”

克利特岛的这一新发现正在引起争论不足为奇。英国约克大学考古学家、古代沿海迁徙专家格奥弗·贝利认为这类古人跨海的说法“似是而非”。但他认为,研究小组需要去寻找和挖掘那些古人制作和使用石头工具的遗址。贝利说:“迄今为止,这种年代测定非常含糊。”

蒂宾根大学的考古学家卡特里纳·哈瓦蒂认同斯特拉瑟的研究组把这种石英物体确定为手斧,但是,她希望看到有关年代测定的其他证据。她说:“这个研究小组有了一个非常好的开始,但是我认为还需要进行更多测定遗址的工作来确定这些史前器物的年代。”

目前,人们普遍接受的古人航海的最早证据来自澳大利亚。5万年前,要从东南亚大陆到达澳大利亚,现代人必须跨越600英里(约合970公里),途经多座岛屿,至少10个海峡。最大海峡的跨度为44英里(约合71公里),在智人之前没有任何大型动物能够跨越。要完成如此之长的跨越,人类航海家可能把竹子绑在一起制成简单的船只。

但是,其他证据显示航海可能追溯至更久远的时代。西班牙发现的人类遗骸和石头工具可追溯至100万年前,这一发现可能暗示,有的古人从摩洛哥越过危险的直布罗陀海峡,这一距离不到12英里(19公里)。此外,澳大利亚新英格兰大学的考古学家迈克尔·默伍德早已提出,直立人从印度尼西亚巴厘岛航海至弗洛瑞斯岛,后者曾出土70万年到80万年前的石制工具。如果能够进一步确定克利特岛上这些最早的石头工具至少可追溯至13万年前,那么,考古学家们可能进一步研究这些假设。

那么,早期人类因何冒险出海?斯特拉瑟研究组成员、希腊南部古人类学和洞穴学协会考古学家埃勒妮·帕纳格普洛认为,就克利特岛而言,古代的航海人可能是为了寻找新的领地或寻找新的海洋资源,如贝类动物。她怀疑古代航海的最根本的原因是好奇和探索未知世界的欲望。(孝文)

研究发现史前巨石阵周围曾建有绿色屏障(图)

新浪科技讯 北京时间2月15日消息,据美国国家地理网站报道,英国考古学家最近考古发现,英国史前巨石阵可能曾经被一圈长有树林的河岸所包围,这种植被屏障主要是用来防止旁观者看到巨石阵内部秘密的宗教仪式。

最新考古发现的证据来自英国遗产协会最近对史前巨石阵考古遗址的考察,考古学家发现了两处环形的障碍物。这种障碍物有可能是多刺疏林,它们可能种植于大约3600年前。英国遗产协会主要负责对史前巨石阵的维护和考察。

考古学家认为,这种障碍物主要是用来防止旁观者看到巨石阵内部秘密的宗教仪式。尽管这种观点并不一定是完全正确,但它却是考古学家们的主流理论。比如,这些新发现的河岸非常低、也非常薄弱,根本起不到防御攻击的作用。英国遗产协会考古学家大卫-菲尔德所领导的考古团队于2009年4月发现了这两处地形特点。菲尔德介绍说,“我们得出的最合理的理论就是,这是一种树篱河岸。我们认为,这两处河岸起到的是屏蔽作用,以防止外人看到巨石阵的中心。”

两处河岸分别位于一个著名的铜器时代遗址中,这种较浅的土方工程也只有考古专家才可以看得出来。菲尔德表示,“即使这样,你也必须要趴下来才可识别出来。”尽管考古学家并没有发现关于植被的任何物理证据,但是这种低浅的地形特征很像是以前的树篱河岸,这种地形在以前一些有树篱包围的田地周围比较常见。

尽管目前仍然没有确切的证据证明英国存在这种史前风景园艺传统,但是考古学家却发现了巨石阵使用时期树木种植的证据。菲尔德介绍说,“当时的人们看起来好像是已经开始种植一些标准尺寸的树木,并对这些树木进行专门维护,以获取笔直的像电线杆一样的木材,用于栅栏或围墙等设施建设。”基于这种观点,菲尔德认为,“在巨石阵周围建立植被屏障是切实可行的。这些植被屏障可能是多刺疏林,也有可能是一些矮小树林。”

菲尔德表示,“以前对巨石阵进行的考古学研究,主要是针对巨石阵本身的考察。到目前为止,没有人真正考虑过巨石阵周围的植被。”

考古学家的最新发现发表于《英国考古学》杂志上。《英国考古学》杂志是英国考古学学会的出版物,经常刊登一些与考古新发现有关的报道。该杂志编辑迈克-彼特斯也是一位考古学家和巨石阵研究专家。彼特斯认为,“这项发现来得非常突然,但植被屏障的理论是极其完美的合理解释。由于暂时还没有对这些地形进行考古挖掘,因此可能要等到挖掘后我们才可真正了解这些。”

2009年4月,地形勘测任务采用了先进的设备,比如高分辨率地表激光器,发现了这些肉眼通常看不到的地形。彼特斯介绍说,“不管你相信与否,这是自1919年以来首次对巨石阵的土方工程进行勘测。毫不令人惊讶的是,我们发现了所有这些地形。”

考古学家们所发现的地形还包括在巨石阵中心一个即将被推平的隆起物,这个隆起物可能是一个坟墓。在巨石阵附近地区,存在着许多隆起的史前坟墓。专家认为,巨石阵本身可能就是一片墓地。

这个被遗忘的隆起物部分隐藏于倒下的石头之下。此前在18世纪或19世纪的水彩画中,曾经出现过这样的隆起物。菲尔德表示,“这个疑似的坟墓状隆起物很有可能是史前的,它的历史可能要追溯到巨石阵的最早期,最早可能要到5000年前。如果它是最先建造的,那么它就应该是周围巨石阵的中心。”(彬彬)

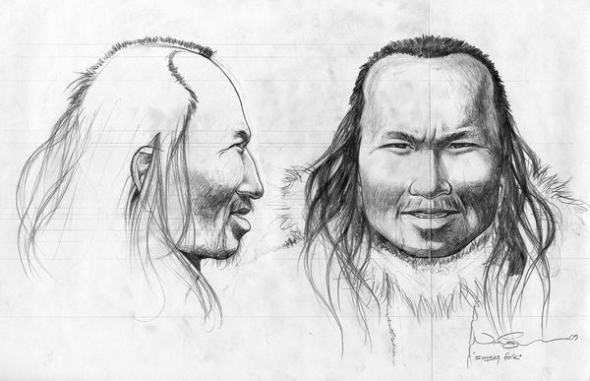

科学家根据头发DNA绘制4000年前古人类肖像

新浪科技讯 北京时间2月11日消息,据美国国家地理网站报道,丹麦进化生物学家近日从一团4000年前的古代人类头发中提取首个古人类基因组,并根据该基因组的特点绘制了一幅古人类头部肖像。从图像可以看出,这是一位拥有深色眼睛的男性,有秃头倾向,而且耳朵中还有干燥的耳垢。

据了解,这团4000年前的古人类头发发现于格陵兰岛,处于长期冰冻状态。科学家们的最新研究认为,这团头发在北极永久冻结带中保存完好,应该是“因努克人”(Inuk)的头发。因努克人是现已灭绝的萨克夸克文明中相对年轻的成员,萨克夸克人被认为是格陵兰岛上最早的居民。

对于科学家来说,萨克夸克文化长期以来一直都是一个谜。丹麦哥本哈根大学进化生物学家爱斯克-维尔斯勒夫是这项研究的联合作者。维尔斯勒夫介绍说,“此前许多理论都表明,萨克夸克人应该是现在的因努特人的直接祖先,或者他们实际上是最早进入北极地区定居的美洲土著人。”但是,关于萨克夸克人的遗传历史,科学家们仍然知之甚少,因为在当地的一些考古遗址仅仅发现了少数保存较好的残骸和头发。

维尔斯勒夫的研究论文发表于近期的《自然》杂志在线网站上。在研究中,维尔斯勒夫所发现的最新DNA证据表明,因努克人的最近近亲并不是如今的美洲土著人或是因努特人的祖先,而应该是西伯利亚远东地区的三个北极人群的祖先。这三种北极人分别是:恩加纳桑人、科里亚克人和楚克齐思人。

维尔斯勒夫表示,“这些证据表明,大约在5500年前发生过一次人口迁移。”这种估计是根据对“新大陆北极居民”考古所发现的最早证据得出的精确结论。此外,根据对因努克人基因组的分析,科学家们发现因努克人的基因组在质量上可与现代人类相媲美,他们并创作了一幅基于DNA的因努克人男性肖像。

科学家们在研究中还发现,因努克人有秃头倾向,而且体格健壮,适合北极的严寒天气。研究中所使用的头发样本发现于20世纪80年代,发现地点是格陵兰岛北部地区。自发现以后,这团头发就一直保存于丹麦国家博物馆中。

与古人类皮肤和骨骼中所发现的DNA不同,这种存在于头发中的基因比较容易复原,而不会受到真菌或细菌基因的污染。例如,这一优势已经帮助科学家顺利地为古代猛犸象的DNA进行排序。如今,不断进步的科学技术正在帮助科学家们破译因努克人的基因密码和揭开一些谜团,比如这些古代人类从何而来,他们长什么模样等。

澳大利亚格里菲斯大学进化生物学家大卫-拉姆博特也是论文的联合作者之一,他为论文撰写注释和评论。拉姆博特认为,“从许多方面讲,这篇论文的研究成果都令人兴奋。他们过去对DNA的研究已经能够或多或少地查明标本的地理起源。我认为,他们在这项研究中所取得的更不寻常的成果是检测单核苷酸多态性。”人类基因的重要组成部分就是被称为核苷酸的分子。一些基因序列可以因为单核苷酸的不同而不同,这些变化被称为单核苷酸多态性。

科学家们对现代人类基因组的研究产生了一个关于已知单核苷酸多态性变量的巨大数据库。许多变量已被识别出具有特别的身体特征,比如眼睛颜色。这个因努克人的基因组显示,他极有可能是褐色眼睛,深色皮肤和头发,甚至耳中还有干燥的耳垢。尽管古代格陵兰人拥有一种易受感染的秃顶基因,但是这个因努克人似乎仍然保留着大量的头发。因此,科学家们推测他可能很年轻时就已经死亡。

这位因努克人拥有铲形前齿,这与亚洲人和美洲土著人相同。他的血型是A型,这种血型在西伯利亚的东北部地区比较常见。此外,新陈代谢也表明,他非常适合当地极端寒冷的气候。

美国国家地理杂志的遗传学家斯宾塞-威尔斯认为,最新排序后的因努克人基因组不仅仅可以产生这种肖像,而且还可以首次有力地证明他们是从西伯利亚迁移到新大陆的第三批人类移民。威尔斯领导了一个基因地理工程研究项目,该项目并没有涉及本项研究。

据科学家介绍,第一批移民一般被认为是美洲最初的古印第安人。他们是在大约15000年前通过白令陆桥越过白令海峡的。这些人极有可能是大多数南美人和北美人的祖先。威尔斯认为,“后来的移民可能是在大约6000年前到8000年前通过船舶沿着海岸线到来的,他们是北美洲西部讲纳德内语言的人的祖先。”如今,纳德内语言只在北美洲西部有人讲。一些学者认为,语言证据表明肯定还有第三批移民,尽管这一理论并没有得到普遍认可。

研究发现,这位因努克人的DNA与西伯利亚人更接近。因此,维尔斯勒夫和研究团队认为,这位因努克人肯定是后来的单独的移民。白令陆桥到5500年前已消失,因此因努克人的祖先应该是利用皮船移民到这里的,这种皮船在因努特人中比较常用。他们也有可能是在冬季乘坐浮冰移民过来的。

科学家们认为,这项最新研究体现了基因排序的优势。威尔斯表示,“这是一项迷人的技术,我们可以通过头发获得整个基因组。”随着研究费用的下降,基因排序技术将能够继续得到进步,科学家们将可以对更多的古代人类进行研究。拉姆博特也认同这种观点,不过他也谨慎地表示,其他的研究可能很难有同样的成功机会,因为要发现保存如此完好的古人类头发是非常困难的。但是他认为,“今天也许不可能,但明天或许有可能。”(彬彬)

天文学家发现超级地球为首颗新类型系外行星

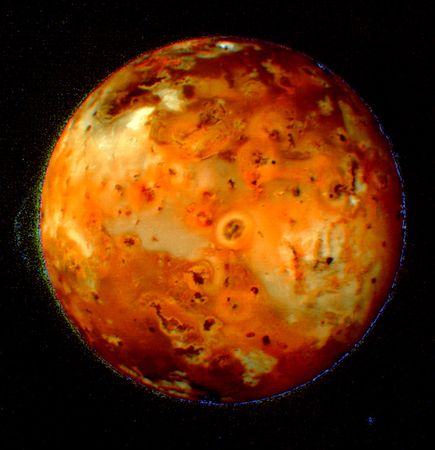

环球地理讯 北京时间2月9日消息,据美国国家地理网站报道,天文学家在2009年发现了一颗表面遍布火山的岩质系外行星,并将其命名为“CoRoT-7b”。天文学家认为CoRoT-7b是迄今太阳系外最像地球的行星。然而,最新一项研究表明,地球可能并不是CoRoT-7b的最佳参照物。研究人员认为,CoRoT-7b其实是第一颗新类型的系外行星:超级木卫一(super-Io)。

潮汐非唯一热源

据领导实施这项研究的美国华盛顿大学天文学家洛里-巴恩斯(Rory Barnes)介绍,与木星的卫星木卫一一样,CoRoT-7b很容易处于适当的轨道,体验所谓的潮汐加热现象。在木卫一上,潮汐加热现象是因木星引力的推拉作用令其地壳不断变形所致。巴恩斯表示,这种活动产生了足够的热量,为数百座活火山提供了能量,CoRoT-7b同样存在这种情况。

与木卫一不同的是,CoRoT-7b紧靠一颗恒星而非行星轨道运行,所以,潮汐并不是这颗系外行星的唯一热源。基于以前的大量观测,天文学家认为CoRoT-7b表面温度在1832至2732华氏度(1000至1500摄氏度)之间。巴恩斯说,表面温度如此之高,CoRoT-7b一定会有“熔岩池塘甚至是熔岩海洋”。

科学家还了解到,CoRoT-7b有潮汐锁定现象,所以,有一面总是面向恒星。所谓潮汐锁定,是指一个天体绕另一个天体公转时,会产生潮汐摩擦,让自转减慢,到了最后会以同一面持续面对另一天体的状态。巴恩斯说:“这颗行星的背面可能存在火山活动。根据我们的猜测,CoRoT-7b的一面表面已经熔化,另一面则是剧烈的火山活动。”

相当于两个地球大小

CoRoT-7b是天文学家利用以法国为首的行星寻找任务CoRoT发现的。CoRoT任务旨在探寻天体从恒星前面经过(即穿越)时引起的星光周期性微降现象。当发现CoRoT-7b的消息在2009年2月宣布时,天文学家将其称为是迄今发现的绕类日恒星运行的最小系外行星。

根据CoRoT-7b的穿越,天文学家可以知道,这颗行星大概相当于两个地球大小。地球的直径约为7920英里(12760公里)。木卫一的直径约为2260英里(3630公里)。后续研究测量了CoRoT-7b的质量和密度,证实它是一颗岩质行星。基于这些特征,CoRoT-7b被称为“超级地球”。

这一术语被用来依据系外行星与太阳系内天体的相似程度,对它们进行非正式分类,比如“炽热木星”、“超级海王星”等。在最新研究中,巴恩斯和同事根据CoRoT-7b的大小、质量、与恒星的远近程度及其同附近“姐妹行星”CoRoT-7c的相互作用,对这颗系外行星的可能轨道做出估计。他们在今年1月召开的美国天文学会大会上公布了这一研究结果。

与木卫一更相像

研究人员发现,即便CoRoT-7b轨道的运行稍显异常,也能产生足够的潮汐热量,为大量火山活动提供能量,使得它更像木卫一而非地球。据巴恩斯介绍,首先,就像木卫一的运行轨道非常接近木星一样,CoRoT-7b也近距离绕其主恒星运转,所以,引力的影响尤其强烈。

其次,木卫一和CoRoT-7b都存在潮汐锁定现象。以木卫一为例,这意味着这颗卫星的一面始终面朝木星。这一侧受木星引力的推拉作用更为明显,以致这个原本圆球状的天体稍显椭圆形,中心位置鼓起。巴恩斯说:“地球也存在这种现象,由于同太阳和月球的相互作用,地球中间也鼓了起来。海洋潮汐式缘于引力潮,而岩石也因潮汐作用而变形。”

此外,由于同木星附近卫星的相互作用,木卫一的运行轨道呈不规则的椭圆形,所以,它与木星的距离会随时间变化。在距离木星更近时,木卫一会被更多地拉长,而远离木星时,它则会变得更圆。巴恩斯说:“我们以网球为例,如果你不断挤压,它会因摩擦而产生热量。木卫一就存在这种情况,只不过它是同一颗行星产生了这种作用。”

眼下,CoRoT-7b距离我们过于遥远,当前技术和望远镜无法对其轨道做出精确估计,所以,这颗行星是否真像木卫一还是一个谜。美宇航局下属喷气推进实验室行星科学家罗萨莉-洛佩斯(Rosaly Lopes)说:“我认为他们的研究结果很可靠。”她认为,1979年,在“旅行者”号飞船发现木卫一火山喷发的羽状尘埃物质之前,科学家就已成功预测了木卫一表面的火山活动。

火山活动难以证明

洛佩斯说:“斯坦-皮尔(Stan Peale)和同事分析了木卫一的轨道,认为它可能存在潮汐加热现象。”紧接着,“旅行者”号飞船发回的照片显示了大量羽状尘埃,后来,“伽利略”号飞船拍到的照片又发现了170多座活火山。皮尔现为美国加州大学圣巴巴拉分校名誉教授,他也认为“最新研究的结论可行的”。

皮尔指出,CoRoT-7b附近第二颗行星的存在意味着,这颗行星的轨道可能不断变化,“足以将内部加热至超级木卫一的状态,最终像木卫一一样表面具有火山活动。”洛佩斯则表示,“最新研究令人感兴趣的是,像木卫一这样的天体可能存在于其他太阳系中。不过,在目前条件下,CoRoT-7b是否存在活跃的火山活动非常难以证明。

巴恩斯称,像“斯皮策”太空望远镜这样的先进观测手段或许能看到CoRoT-7b火山喷发释放的气体。他说:“CoRoT-7b行星轨道周围或许遍布火山喷发形成的气云。我们利用‘斯皮策’望远镜可能会根据光的信号观测到,但这非常困难,因为CoRoT-7b行星距离我们过于遥远,且光线微弱。”

不过,巴恩斯认为,随着CoRoT这样的行星寻找任务以及最新发射的“开普勒”望远镜不断深入太空,人类将会发现数千个与CoRoT-7b相似的表面炽热的岩质天体。巴恩斯说:“我将‘开普勒’望远镜看作是寻找超级木卫一的理想探测器。”每发现一个“超级木卫一”,都“距离发现真正的‘超级地球’更近了一步。”(孝文)

美科学家发现新型火山闪电 持续时间仅数毫秒

新浪科技讯 北京时间2月9日消息,据美国国家地理网站报道,一种可能是由火山作用引发的闪电现象长期以来令科学家大惑不解,这其实并不奇怪:此类闪电只有约3英尺(约合1米)长,持续时间仅数毫秒。不过,借助先进的仪器,美国科学家经过两个月的精心研究,最终证实了阿拉斯加里道特火山最近一次喷发期间的“微小火花”。

当里道特火山在2009年1月晚些时候开始显露喷发迹象时,美国阿拉斯加火山天文台的火山地震学家史蒂夫-麦克纳特(Steve McNutt)和同事匆忙在火山口附近安装了各种仪器。麦克纳特曾在2006年阿拉斯加州奥古斯汀火山喷发期间观测到类似火花。他表示,里道特火山的数据证实火山闪电确实存在。

据麦克纳特介绍,新发现的闪电加入到另外两种火山闪电的行列:一种是有时伴随着喷发的更大、更壮观的“天然焰火”,另一种则属于中间类型的闪电,后者从火山口喷射而出,长度约为1.8英里(约合3公里)。麦克纳特说,当水滴和冰粒与火山羽状带电灰烬相互作用时,两种更大、更明显的闪电出现,从而形成某种“肮脏的雷暴”。

目前尚不清楚更小的闪电是如何形成的,一种可能性是带电硅石(岩浆的成分之一)从地壳喷射而出,与大气相互作用的结果。佛罗里达大学闪电专家马丁-乌曼(Martin Uman)指出,很难说麦克纳特研究团队观测到的火花是否确属一种新类型的闪电,这是因为闪电没有科学定义,基本上就是任何形式的发电过程。

乌曼表示,某种程度上讲,从触摸门把手时产生的静电冲击到照亮木星湍流大气的巨大雷电,几乎所有的火花都有可能被认为是闪电。他说,这种模棱两可或许是件好事,“称其为闪电更具吸引力,科学家同样具有这种感觉。”据乌曼介绍,无论你怎么称呼它们,火山口附近的微小火花对预测火山喷发可能都有帮助。

当火山显露出喷发的迹象(这被称为先兆事件)时,科学家可以在火山口附近安装仪器,通过观测火花预知火山喷发,这样一来,当局就能提前获得相关警示信息。这种警告对空中交通非常重要,因为火山释放的灰烬对喷气发动机尤其有害。乌曼说,观测闪电事件还给人带来视觉上的完美体验:任何类型的火山闪电“都是超级华丽的篇章”,“是最令人不可思议的自然现象之一。”乌曼没有参与麦克纳特团队的研究。(孝文)