科学

大范围沙尘天气影响北方地区 北京现浮尘天气

受冷空气影响,今天内蒙古中部偏南地区和河北北部出现扬沙,内蒙古正蓝旗出现强沙尘暴,能见度仅200米。与此同时,北京北部局部地区也出现浮尘天气。

中央气象台预计,受这股冷空气影响,18日至21日,我国中东部大部地区气温将先后下降5—7℃,局地降温幅度可达10—12℃,并伴有4—6级风;南疆盆地、内蒙古中西部、西北地区中东部等地的部分地区有扬沙或浮尘,局地有沙尘暴。

受强冷空气的影响,3月12日起,我国北方大风降温雨雪天气频繁发生,同时遭遇今年首次大范围沙尘天气过程。在这次沙尘天气过程中,北方多省(区、市)遭受不同程度的影响。中央气象台于12日发布了今年以来首个沙尘蓝色预警。

气象专家指出,今年以来我国沙尘天气的范围和强度,尚不及去年3月19日到21日的那次沙尘天气过程。当时,我国大部分地区遭遇了入春后强度最强、影响范围最大的沙尘天气,有近20个省(区、市)受到影响。

气象专家指出,春天(3—5月)是我国沙尘暴发生最多的时段,占全年的80%左右。春季冷空气活动速度较快,降水不多,加上北方不少地方温度已上升到0℃以上,积雪消融,土层化冻,风一吹,尘土上扬,就很容易造成沙尘天气。气象部门将继续密切监视天气变化,加强对沙尘等灾害性天气的监测预报预警,及时提供服务信息。专家建议有关部门充分做好应对准备,及时采取处置措施,防范沙尘天气危害。

此外,中央气象台预计,从18日至21日,冷空气还将给北方部分冬麦区和南方大部地区带来降水天气。西北地区中东部、华北南部、黄淮、江汉、江南、华南将出现一次明显降水过程,其中重庆中北部、湖北、河南南部、安徽中部等地有中到大雨,局部暴雨。

责任编辑:NN026(本文来源:人民网-人民日报 作者:刘毅)燕鸥寿终前仍可繁育 "不老动物"吸引科学家目光

"不会变老"的燕鸥

1973年,黑头发、精力充沛的尼斯比特在美国科德海角沿岸的岩石边,给一只小燕鸥戴上脚环。30多年后,尼斯比特已经头发灰白、满脸皱纹、关节疼痛;他的燕鸥于29岁时死去,这也是有记录的燕鸥最长寿命,尽管它已相当于一个百岁老人,但却没有任何衰老的外部迹象。

有些动物只会长大,不会变老,直至死亡它们的身体都同年轻时一样,燕鸥就是个例子,它们甚至连生理机能都不会减退。“找到预防老化的方法并逆转老化过程,是老年医学领域的圣杯。”尼斯比特说,海鸟已经提供了一些线索,我们希望能循着线索找到明确答案,使人类有一天也能将时光之箭前行的脚步按下暂停。

技术进步:延长了老化过程?

根据美国疾病控制预防中心的数据,2007年出生的美国人平均寿命将达到77.9岁。而仅在一个世纪前,人类的寿命还只有49.2岁,技术进步已经明显改变了人类的老化过程。而根据德国马克斯·普朗克研究院人口统计研究所生物学家安妮特·鲍迪斯克的研究,医学技术进步却增加了人类对老化后果的体验,因为以前能活到更高龄的人数很少,死于老年的人口比例比现代工业社会要低很多。

净水、疫苗、更好的生活条件,不仅极大降低了婴幼儿和青少年死亡率,也延长了人类寿命。鲍迪斯克说,老化仅仅是个年龄增加的过程,所有的动植物都会长大成熟,而人类和其它生物如燕鸥之间的最大区别就是,不断成熟的过程对不同物种的死亡风险所造成的影响不同。

鲍迪斯克在发表于2月14日《生态与进化趋势》上的研究论文中称,他们建立了数学模型,绘制了多种动物的死亡风险曲线,发现各有各的独特形状,甚至不同的人群之间也有不同的死亡风险曲线。

总的来看,人类死亡风险曲线有点像个不对称的U型:婴儿时期死亡风险相对较高,青春期和青年期下降,此后随着年龄再次增加;某些动物如淡水水螅,整个生命中死亡风险保持不变;而燕鸥的死亡风险却随年龄增加而明显降低,这好像是违反直觉的:一只更老的燕鸥似乎比一只年轻的燕鸥死亡的可能性更低。

“我的29岁的燕鸥还能生育,”尼斯比特说。这只迄今存活寿命最长的燕鸥产下了最健康的后代,也确实比其它更年轻的燕鸥更容易生存。

两个关键:端粒和自由基

对于细胞为何以及如何衰老、死亡,目前有两种主流解释。

一种认为,所有的细胞染色体都有一个端粒,年轻细胞的端粒很长,但在不断复制的过程中会逐渐变短,当端粒太短时,细胞就会死亡,正像制作影印时裁下的边缘,如果一页印本裁下了太多单词,就会无法阅读。而对于燕鸥来说,其细胞端粒相比同样大小的其它动物而言变短速度要慢得多,而且燕鸥的端粒酶能对切短的端粒进行补充。大部分动物在出生后不久,端粒酶就失去功能,但燕鸥的端粒酶在整个生命期间都能保持活性。每个物种的端粒损失率都不同,科学家目前仍在对各种动植物进行探索,以找出影响端粒长度的因素。

另一种主流解释是,老化过程是由于细胞中新陈代谢产生的损害的累积。身体分解食物获取能量的过程和持续燃烧过程非常相似,就像壁炉里很小的火焰也会放出少量的污染一样,在体内,这种“污染物”成为自由基,会对细胞造成很大伤害。

生命选择:延长还是加固?

燕鸥并不是唯一的“不老”动物,很多动物在长期的生命过程中也好像喝了“青春泉”,只显出极少的衰老迹象,比如一些其它的海鸟、短吻鳄、鳄鱼和某些乌龟。而医学进步虽然已经延长了人类的寿命,却未能阻止老化的侵袭。

尽管科学界对造成老化的原因尚无统一看法,但目前已在着力预防老化的副作用,比如最具争议的一项做法是“热量限制长寿法”,只消耗正常卡路里数量的75%,再加上些补充营养,以此来躲避老化。这不仅仅是一种流行时尚,也有许多证据支持。而且,这种策略降低了一种名为胰岛素样生长因子1(IGF1)的水平。今年2月16日《科学—转化医学》上的一篇研究论文指出,由于某种基因变异导致体内产生的IGF1比正常数量少得多的人,不会罹患老化所致的癌症或糖尿病,而且他们变老的迹象也少得多。

动物变老而不显出衰老迹象,能产生更多强壮的后代,这在持续繁殖中更具优势。自然选择让繁殖实现了最优化,而不是老化。但另一方面,动物繁衍了后代,就需要增加生活空间,给有限的资源供给带来压力,因此老化死亡的父母能让子孙受益。当有机体不再接到成长的信号,它就能将能量保留下来,储存作资源,南加利福尼亚大学老年医学专家沃特·朗格说,动物将能量用于保护机制,而不是用来延长生命。死亡不可避免,通过研究老年动物为何还能保持强壮,也许有一天,人类能让老化过程也达到最优化。(常丽君)

贾文毓:保守是学术创新之基

宇宙最早期恒星并非只有一个 有些至今仍然可见

这项研究推翻了以往的认知,并为大爆炸后首批恒星的形成提供了全新的认识,而紧跟其后的研究显示,这批最早期恒星中有一些甚至至今仍可见。

据该消息称,科学界关于恒星形成的认识是:这是宇宙气体云内部气压与引力之间激烈且复杂斗争的产物。引力使气体云自身密度增加,从而引起气体温度也上升,由此压力上升、压缩过程停顿。但如果气体能摆脱热能,压缩过程将会继续进行,一个崭新的恒星继而诞生。

研究显示,这种冷却的过程会在一种情况下表现特别的好,那就是气体中包含碳或者氧气等化学元素,但恒星质量会比较低,比如像我们的太阳;反之, 由于原始宇宙中气体的冷却过程不可能这么好,因此以往大多数理论模型所做的预测,最早期恒星都是质量约为太阳100倍的巨大而孤立的星体。

但德国海德堡大学天文中心、马克斯·普朗克天体物理研究所和德克萨斯大学的科学家近期进行的相关研究表明,既往的简单认知需要修改。在利用高分 辨率的计算机模拟仿真,并对恒星进化过程进行调查后发现,由于密度增强,导致包围恒星的碟盘状气体的旋臂产生破碎,这些碎片便产生了伴星——许多同类属的 小恒星,因而最早期的宇宙并没有仅在中心形成一颗巨大恒星,而是形成了一批恒星,有些恒星的间距甚至与地球和太阳的间距一样近。

该研究为宇宙早期恒星的形成理论开辟了新的视野和研究领域——就在随后由德克萨斯高级计算中心等机构作出的模拟表明,这批早期恒星和短命的大质 量恒星不同,它们作为低质量的恒星往往至少能存活几十亿年,更有甚者其寿命可能足够长到人们至今仍然可以观测到。而新结论亦意味着双星或多星系统的存在, 由于它们常会爆发出强烈的X射线或伽马射线,这亦为其后的太空任务带来了更多新目标。(张梦然)

相关阅读:

根据尚未完成的强子对撞实验测试出的数据来看,在宇宙大爆炸刚结束不久,宇宙就像是一团浓度非常高的,非常热的液体。

赫尔姆斯彗星爆炸连连 2014年将继续"上演"(图)

天体摄影师阿兰-戴耶尔于2007年11月1日在加拿大艾伯塔省拍摄到的赫尔姆斯彗星。

2007年10月份,赫尔姆斯彗星(17P/Holmes)突然增亮,这一壮观、神秘的罕见天文现象震惊了全世界。波兰科学家近日警告称,当2014年赫尔姆斯彗星再次回来时,可能会引发一场由一氧化碳气体导致的大爆炸。

2007年10月份,赫尔姆斯彗星突然增亮,从一个单纯的尘埃球变成一个明亮的圆形天体,人们用肉眼都可以看得到它。当时,彗星共喷射出大约1 亿吨尘埃进入太空,甚至比圣海伦斯火山喷出的火山灰还要多。尽管天文学家运用了数百架天文望远镜花了数个月时间进行跟踪观测,但赫尔姆斯彗星的这次戏剧性大爆发的原因仍然是个谜。

天文学家最初认为,在赫尔姆斯彗星逐渐接近太阳的过程中,彗核之外形成了一个由尘埃组成的外壳,将冰体隐藏于其之下。当彗星接近太阳时,表面快 速升温,冰体未经融化过程直接由固态升华成气态。气体逐渐积累,并最终冲破外壳,彗星内部物质也喷涌而出。但是,驱动这种爆炸的燃料是什么呢?彗星内部最明显的能量来源就是当无序的水冰凝结成有序的雪花状态结构时,这一过程会产生热量。

但是,两位波兰研究人员发现,水冰凝结过程产生的热量并不足以驱动如此巨大的爆炸。最近,他们在研究过程中又发现了一种新的燃料。波兰华沙大学 地球物理学家康拉尔德-科萨奇和波兰科学院科学家斯拉沃米拉-苏托维奇在近期出版的《国际太阳系研究杂志》上发表相关研究论文称,模拟实验显示彗核内部的 一氧化碳气体压力可以达到10千帕,这种压力足以导致彗星内部物质喷涌而出。

事实上,赫尔姆斯彗星此前已爆发过两次,一次发现于1892年,另一次发现于1893年。三次爆发都发生于彗星最接近太阳之后的大约200天。 这为天文学家们提供了两条重要研究线索,其一是彗核究竟需要多高的温度才会爆发,第二就是赫尔姆斯彗星下一次2014年再次光临时是否会再次爆发。(彬 彬)

赫尔姆斯彗星或于2014年引发一氧化碳爆炸

天体摄影师阿兰-戴耶尔于2007年11月1日在加拿大艾伯塔省拍摄到的赫尔姆斯彗星。

2007年10月份,赫尔姆斯彗星(17P/Holmes)突然增亮,这一壮观、神秘的罕见天文现象震惊了全世界。波兰科学家近日警告称,当2014年赫尔姆斯彗星再次回来时,可能会引发一场由一氧化碳气体导致的大爆炸。

2007年10月份,赫尔姆斯彗星突然增亮,从一个单纯的尘埃球变成一个明亮的圆形天体,人们用肉眼都可以看得到它。当时,彗星共喷射出大约1 亿吨尘埃进入太空,甚至比圣海伦斯火山喷出的火山灰还要多。尽管天文学家运用了数百架天文望远镜花了数个月时间进行跟踪观测,但赫尔姆斯彗星的这次戏剧性 大爆发的原因仍然是个谜。

天文学家最初认为,在赫尔姆斯彗星逐渐接近太阳的过程中,彗核之外形成了一个由尘埃组成的外壳,将冰体隐藏于其之下。当彗星接近太阳时,表面快 速升温,冰体未经融化过程直接由固态升华成气态。气体逐渐积累,并最终冲破外壳,彗星内部物质也喷涌而出。但是,驱动这种爆炸的燃料是什么呢?彗星内部最 明显的能量来源就是当无序的水冰凝结成有序的雪花状态结构时,这一过程会产生热量。

但是,两位波兰研究人员发现,水冰凝结过程产生的热量并不足以驱动如此巨大的爆炸。最近,他们在研究过程中又发现了一种新的燃料。波兰华沙大学 地球物理学家康拉尔德-科萨奇和波兰科学院科学家斯拉沃米拉-苏托维奇在近期出版的《国际太阳系研究杂志》上发表相关研究论文称,模拟实验显示彗核内部的 一氧化碳气体压力可以达到10千帕,这种压力足以导致彗星内部物质喷涌而出。

事实上,赫尔姆斯彗星此前已爆发过两次,一次发现于1892年,另一次发现于1893年。三次爆发都发生于彗星最接近太阳之后的大约200天。 这为天文学家们提供了两条重要研究线索,其一是彗核究竟需要多高的温度才会爆发,第二就是赫尔姆斯彗星下一次2014年再次光临时是否会再次爆发。(彬 彬)

超分辨率微镜技术获突破 拍摄疟原虫入侵红细胞

澳大利亚研究人员首次捕捉到疟原虫强行入侵人体红细胞画面

科学网讯 北京时间1月24日消息,澳大利亚研究人员首次捕捉到疟原虫强行入侵人体红细胞,从内部摧毁它们的画面。

据英国《每日邮报》报道,澳大利亚墨尔本沃尔特-伊莱扎霍尔医学研究院的杰克-巴姆博士表示:“超分辨率微镜技术的真正突破点,是能借助它生成高清晰细胞过程三维图。”该研究成果发表在《细胞—宿主与微生物》杂志上,它将有助于对促使细胞入侵的分子及细胞过程有更加深入的了解。巴姆补充说:“事实上这是我们首次能详细观测到这一过程。”

以前科学家也对疟原虫入侵细胞的过程进行了观察,不过这项技术在清晰度和细节方面取得了巨大突破,使我们能更好了解细胞入侵过程。巴姆说:“我们看到的最令人毛骨悚然的事情,是疟原虫把环状蛋白插入细胞壁,在其上开个口子后钻进去。借助超分辨率微镜技术,能看到它爬进细胞的全过程。”

一旦疟原虫依附到红细胞上,这种微生物会马上展开入侵,它一路横冲直撞,再也不会遇到任何“阻碍”。巴姆已经从事追踪疟原虫的工作长达数年,他希望这项新技术能对寻找阻止疟原虫入侵细胞的方法有帮助。他说:“例如,要是你想测试一种特定药物或疫苗,或者研究一种人体抗体是如何对抗疟疾,这种成像方法为我们开启了一扇窗,使我们能够观察每种试剂或抗体对抗病原体入侵采取的每一步措施。”

(科学网-kexue.com 蜘蛛侠)

认识我们的感官:味道在别处(组图)(2)

相信是这些特殊的体验使人们将这些果浆、树叶收集起来,并一再地去研究和琢磨。当时的人们不知道,这些东西后来将怎样进入人类的历史长河,像蝴蝶的翅膀一般扇起人类文明的海啸。

李有义说:“今天,我们给烟草的定位是嗜好品。我们承认它的危害,但也仍然接受它给人们带来的愉悦。”

这个定论的诞生,经历了无比曲折的过程。

烟草发源于南美洲安第斯山脉。最初的先民们尝试了一切方式使用它,包括极其疯狂的方式。它曾被用作祭品、杀虫剂和麻醉剂。巫师把它和其他麻醉药混合,一起服下,来达到一种接近死亡的状态,因为他们相信只有能够战胜死亡的人才有能力治疗其他人。普通人在吸食烟草的时候往里面混合大量香料以及古柯叶,并坦然地享受它们带来的昏迷和饱足感。因为在当时,食物时常短缺,烟草就是食物的虚幻替代品。

西班牙人登上美洲大陆之后,基督徒们出于对肉体欢乐的羞耻感,本能地抗拒这种癫狂的享乐形式。然而其中的一部分人也禁不住去尝试,然后深深迷恋。烟草被带回欧洲,在每个国家都经历了被鄙夷,然后小范围传播,受到热烈追捧,再被禁止,解禁,再禁止,再解禁的循环往复过程。在这些过程里,人们只是根据道德尺度的变幻改变着对待烟草的态度,并没有人想过追问它是否会给肉体带来伤害。16世纪时,一位塞维利亚医生甚至著书宣称:烟草对于任何内部器官的疾病都有疗效。

直到19世纪,人们才发现烟草中含有尼古丁,它可能是一种危害人体的生物碱。1939年,科学家穆勒首次用病例控制的流行病学方法证明了吸烟和肺癌之间的关系,又过了30多年,尼古丁的成瘾机制才引起重视和恐慌。

然而一开始,人们就知道烟草与自己的神经中枢可能有着密不可分的联系。所以南美洲巫师用它来实现灵魂出窍。虽然之后,人们一再地对烟草做减法,去除里面的其他麻醉添加品,减少用量,用工艺手段降低焦油含量,但始终无法舍弃它那只可以伸入大脑的、具有麻醉力量的手。灾难和战争来临的时候,人们对它无限放纵;需要建立稳定的社会秩序时,人们则试图令其退场。

有个朋友告诉我,他生平第一次抽烟,是小学的时候在游乐园,坐完过山车下来晕眩不止,他爸爸把手里的烟塞进他嘴里,让他吸了一口。

很多人将巨大压力下的城市生活形容为过山车:疯狂、快速、令人晕眩。烟草则成了当代社会的肿瘤,有毒却无法被切除。它还与巨额的财富、利润相关,与人们的道德选择相关,没有什么像烟草一样如此紧密地与现实捆绑、交织在一起。

石光华说酒难喝,可他从不在酒局中提前退场。他对酒有一种顶礼膜拜的态度,喝酒,要喝到天亮,这样“才对得起酒”。他形容自己微醺后的感觉:“就像青藏高原一样,一上去之后就平缓了。最怕的是叫我喝酒,喝到五、六两酒的时候大家散了,等于把我推到半空中,然后一下子把梯子撤走。”

另一位彝族诗人吉木郎格则向我形容他年轻的时候在大凉山中喝酒——彝族人从不独酌,人们围在一起,只拿一只酒碗,共饮一碗酒。喝的时候依次传递,一人一口,每个人都会佯装只抿了一点点,却趁机吞进尽量大的一口。喝完之后,照例都要赞一声:“好酒!”不管喝到的是什么,都赞好酒。

石光华和吉木郎格都是深谙酒道之人。他们向我描述的饮酒状态恰恰代表了中国人的典型饮酒观——酒之美,不在酒香、酒色、酒体,而在于酒精引人进入的喜悦晕眩之境。

自古以来,诗人始终扮演着酒的代言人。

李白说:三杯吐然诺,五岳倒为轻。

杜甫说:白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。

有人向我肯定,酒后的灵感确实不同。一些平时没有的东西会无端冒出来,仿佛荒诞、指鹿为马,却又顺理成章,有绝妙的效果。

宋朝以前,中国只有发酵酒,酒精度不过20%,元朝时,蒸馏酒诞生,度数猛然提高到60度以上。我总疑心,卓越的诗篇越来越少,是因为酒性太烈,诗人们还未动笔已经醉倒了。

白酒是中国传统制造中罕有的锋芒毕露者,酒体凛冽,酒香高扬。它的香气成分是世界上所有酒类中最多、最复杂的。迄今为止,气相色谱仪可测试出的香气成分化合物,茅台有963种,几大著名浓香型白酒皆超过600种,而白兰地和威士忌的数字分别是440和264。在全世界的烈性酒中,唯有白酒把浪漫主义气质和想象力发挥到了极致。

最了解其中微妙细节的人却并不是真正的饮酒人。曾娜是一位国家级白酒尝评员。她带领我去参观了他们的尝评现场。一间大会议室里,一排排盛着酒样的小玻璃杯摆在两条长桌中央,尝评员们穿着白大褂,凝神静气而坐。每个人都在飞快地拾起一只只小杯,抿一口,放下,吐到身旁的小痰盂里,另一只。动作此起彼伏、蔚为壮观。

做这份工作,需要精密仪器般的敏锐、细腻、冷静。我询问了评酒现场的许多个尝评员,没有一个人曾经大醉过,因为这样会伤害到他们赖以工作的鼻腔和味蕾。他们表达喜爱的方式仅仅是,把自己格外赞赏的一口酒吞下去。

我很难分辨究竟是曾娜更明白酒,还是酩酊大醉的人们。白酒的令人意外之处还在于它与中国人的体质并不匹配,它的酒度高于诸多西方烈酒,但中国人的酒精代谢能力普遍比西方人低。客观上,这种技术的进步给人的身体带来了更大负担。或许这正是饮酒人所追求的:在酒醉的瞬间获得某种不同凡响的开悟,再由酒精的力量把这种记忆抹去。

我问一个时常酒醉的朋友,你是因为喜欢醉而醉吗?他说:我的身体不喜欢,但我喜欢。

茶的能力与酒正好对应,酒使人醉,而茶让人醒。

早在三国时,茶已经被当作“不眠”的方剂使用。到了唐朝,它的这种独特功效被参禅的佛教徒所发现。僧人坐禅需要清醒的头脑,茶显然是他们的首选良伴。佛教僧侣把种茶和制茶纳入日常活动之中,并沿袭下来。随着八世纪以后佛教禅宗在中国南方的发扬光大,茶叶种植也被推广到南方各地。唐朝上元初年(公元760年),出身禅寺的陆羽著出三卷《茶经》,这是世界上第一部茶叶专著。禅和经,影响中国此后一千年茶叶发展史的两大核心要素至此就已齐备。

“这杯龙井有什么你熟悉的味道吗?”姜丽妍开着一家茶艺馆,今天为我和另外两位学员教授绿茶。

“龙井味儿。”我干巴巴地回答。

“哈哈!”姜老师笑了,揭晓答案:“黄豆味儿,因为这泡的火功比较老。”

陆羽《茶经》之后直到清末,问世的茶叶专著在百部以上。后人们循着《茶经》中以茶术为重的理念,为茶叶的品相、等级、工艺、品鉴、用水、冲泡定下了无微不至的条例。喝茶成了一门学问,不单门槛极高,槛内也是云雾缭绕。就有学生因为“喝了一辈子好茶,还是不知道好在哪儿”跑到姜丽妍门下求学。

姜丽妍有个法国学生,职业是香水师,据说鼻子被上了保险。第一次上课,他尝了一杯火工不够到位的低山铁观音,说:“这是生猕猴桃皮的味道。”令姜丽妍拍案惊奇。

茶的香味类型极多,经常被人提及的就有兰花香、桂花香、栀子花香、玫瑰香、蜜糖香、奶香、桂圆香、桃香、橘子香、苹果香、毫香、枣香、樟香、板栗香、糯米香、薯香等。依外行人的鼻子,无法分辨这些类比的附会程度,但内行人都言之凿凿。

科学家们验证,一般人的鼻子能够识别4000种以上的气味,天赋异秉者最高能达到一万多种。由于我们的味蕾能力有限,只能识别酸甜苦咸四种味道,若将鼻息封闭,我们甚至很难分辨葡萄和桂圆的不同。因此,人们的赏味之乐几乎完全寄托在香气之上。茶汤中的苦涩之味是难以尽除了,人们便费尽周折地使用晾晒、揉捻、翻炒、烟熏、烘培等各种手段,使茶叶散发出另一些物质的味道,并沉溺其中。

这是中国茶独有的特点。欧洲人至今还只识红茶之浓重,并往里兑上牛奶、蜂蜜,使它更像一份甜点;中国人却以香气为媒,在一杯看似清淡的茶汤中,寄托对物和欲的终极迷恋。

我遇见过众多痴情茶友,争相向我描述茶的神奇魔力,比如“喝到哽咽,流下两行清泪”、“心生感激”、“默默无语却心境澄明”,等等。其中,南普陀寺的传明法师的回忆最生动传神。

“那是一泡矮脚乌龙。一入口,茶在舌和口腔之间萦绕,甘润顺滑,一层层转下去,直通透到手脚,身体舒坦、绵软、喜悦、充盈。茶味有一点辛辣和涩度,恰好使得唾液如涌泉,后味甜润。香气特意去寻,好像又找不到了。耐泡,泡到没有汤色了,还是好喝。这种感觉持续了三天之久。”

我捎了上好的铁观音送给一位对茶有爱好的朋友,那是我打入专业人士内部获得的福利。两个星期后,茶被退了回来。

朋友说:“确实好。拿它和我家里的其他铁观音一比,高下立判。但我本来是喜欢那些茶的,如今觉得它们不好了,这很没道理。我不想追求这种经验。”

人们到底在茶中寻找什么?历朝历代,不同文化背景的人们有不一样的答案。茶叶推广过程中,禅宗僧人是主要力量之一,因此禅宗的饮茶观念也被裹挟着传播到俗世中间。依禅宗看来,做凡事尽在修行,在饮茶的过程中,茶气茶味可用来修鼻根、舌根,感受“扯脱”之境,超越相对,寻找和巩固认识外物的智识。用这种方法借饮茶修行的人,由此创造了“茶禅一味”之说。

宋时,理学思潮盛行全国,诞生了“斗茶”风。人们用瓶煎水,接着放茶末入茶盏,注水调膏,调出鲜白的汤花。汤花保持一段时间后渐渐散退,盏内出现一圈水痕,而先出现水痕者便为负。“斗茶”时,人们澄心静虑、庄严肃穆,以调膏来训练沉思、自省之功。

到了元朝,饱经战乱的国人渐渐忘却了茶道中的种种仪轨,将注意力转回茶味本身。饮茶人中也有了饕客。随着明清制茶工艺的精进,越来越多的人们在茶的“至味”中寻找出世之境。这让日本人感到大为痛惜。茶随禅宗传入

日本后,茶道被推向严苛、复杂和隆重的极致。饮茶行为的外延扩大到仪容、神色、举手、投足、坐、立、行走。饮茶既同于审美,也是哲学思辩、伦理拷问和宗教仪式。

如今经济繁荣,各种传统一起做“复兴”状并列于前。提神、怡情、修行、享乐、恋物,任君自便。

回到茶本身,它终究是物。双子叶植物纲,杜鹃花目,山茶科,常绿灌木或小乔木植物。它的外部形态、干物质化学成分,在漫长的进化过程中的此一瞬间,是固定不变的。而酒亦然,烟也亦然。

人与酒烟茶相交的这漫漫长史中,与其说人们在饮茶、喝酒、吸烟,不如说人们在借着咖啡因、酒精、尼古丁的妙力自我开启、自我凝视、自我表达。虽然看似默默无语,其实却滔滔不绝。

老子说:有物混成,先天地生。寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆,可以为天地母。吾不知其名,强字之曰:道。

若此“道”存在,那么也不枉我们对彼物的一番上下求索。

若对此“道”无求,尽可坦然高呼一声“多巴胺万岁”。当这茶汤、酒浆和烟云进入我们的口腔和呼吸道,化为一组直击大脑的信号之时,它们的功德既渺小又伟大。

一周太空图片精选:太阳爆发壮观景象(图)

新浪环球地理讯 北京时间6月24日消息,美国国家地理网站公布了过去一周的精彩太空照片。这些照片集中展现了美国宇航局及其他国家航天机构最新捕捉到的太阳剧烈爆发、太阳帆在太空完全展开等壮观景象。

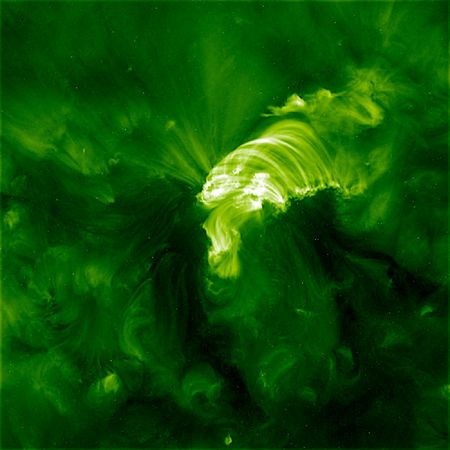

1.太阳爆发壮观场景

在这张由美宇航局太阳动力学观测卫星5月份拍摄的照片中,太阳爆发以后,明亮的等离子体弧笼罩在太阳表面。照片中的黑色区域表明,太阳爆发时, 那里的物质被席卷一空。这张于6月21日公布的照片是采用“大气成像组件”拍摄的,这台仪器以多种波长记录下太阳大气,帮助科学家将太阳表面变化与太阳内 部活动联系起来。

2.壮观的恒星形成过程

在太空,少许色彩都预示着大动作。在这张6月22日公布的由“哈勃”太空望远镜拍摄的照片中,恒星形成过程中爆发的惊人能量令N11星云(亦称 “豆子星云”)披上了粉色与紫色外衣。N11星云是地球附近最活跃的恒星形成区之一,属于附近星系——大麦哲伦星云中一个由气云和星团构成的复杂网络。天 文学家观测到N11星云接连三次出现恒星形成高潮,每一次均发生在距离该星云中心更远的地方。

3.南极光如蛇般蜿蜒

即便对见识多广的宇航员而言,这都是极为罕见的一幕:南极光如蛇般蜿蜒,停留于南印度洋上空。极光是指因太阳带电粒子与地球高层大气碰撞,使得 氧原子和氮原子获得能量,接着以光的形式释放的奇特现象。极光通常只有在地球两极附近才能看到,在那里,磁力线将带电粒子导向地球。不过,今年5月由国际 空间站上宇航员拍到的南极光发生在地磁暴期间,这场地磁暴临时改变了地球磁场,使得极光更接近赤道。

古生物学家称三分之一已知恐龙物种并不存在

新浪环球地理讯 北京时间10月10日消息,据美国国家地理网站报道,美国古生物学家提出的一项富有争议的理论认为,在已知所有恐龙物种中,有多达三分之一的物种从未在地球上出现过。如果这一假设成立,很多恐龙将面临一种新型“灭绝”命运。此时的“灭绝”指的自然就是它们从未存在过。

矮暴龙乃幼年霸王龙

根据美国加利福尼亚州大学伯克利分校以及蒙大拿州大学古生物学家马克·古德温和杰克·霍纳进行的新分析,这是因为很多幼小恐龙看上去并不像它们父母的“迷你版”。与鸟类以及其它一些现存动物一样,幼小恐龙在走向成熟过程中身体发生了戏剧性变化。研究人员指出,这也就意味着,包括霸王龙近亲在内的很多幼小恐龙化石被误认为一个单独的恐龙物种。

瘦小而优雅的矮暴龙就是一个颇具代表性的例子。矮暴龙一度被视为霸王龙的一个体型较小的近亲,而实际上不过是假想中的一个恐龙物种,是很多专家根据被误认的幼年霸王龙化石得出的结论。

霍纳表示,传说中的矮暴龙化石外观与年少的霸王龙较为相似,这是因为霸王龙的头骨在发育过程中发生了巨大变化。它们的头骨从细长变成我们更熟悉的形状,即短小的鼻骨以及颚骨,允许它们消灭大量食物。确凿证据是发现一种与霸王龙类似,体型在成年霸王龙与矮暴龙之间的动物。霍纳认为,矮暴龙实际上是年轻的霸王龙,幼年霸王龙下颚长有17颗牙齿,相比之下,成年霸王龙则长有12颗牙齿。

矮暴龙这种体型中等的恐龙现在被视为一种幼年霸王龙,下颚长有14颗牙齿,说明年轻霸王龙在走向成熟过程中逐渐退掉个头较小的刀刃般牙齿,并长出数量相对较少并且能够碾碎猎物骨头的臼齿。

三角恐龙大变身

两位古生物学家从蒙大拿州东部的地域溪岩层收集了大量三角恐龙化石,这些恐龙生存在距今1.455亿年至6550万年前的白垩纪晚期,死亡时处于不同的年龄段。它们的头骨尺寸不小不一,小的与餐盘差不多,大的相当于一个人。在对这些头骨进行研究时,两位古生物学家发现,最年轻三角恐龙的小角在走向成熟过程中发生了变化。幼年三角恐龙的角向后弯曲,成年之后则指向前方。

三角恐龙独特的颈部褶皱也同样发生变化,幼年三角恐龙褶皱周围的三角锥形骨逐渐趋于偏平并拉长,形成扇形骨盾。古德温说:“在这项为期10年的研究中,我们收集了一些处于不同发育时期并且保存完好的恐龙化石,最终得以发现恐龙从幼年走向成熟过程中身体发生的变化。我们能够拿出可证明恐龙在发育过程中发生巨大变化的证据,例如角的方向。”

本是一家 惨遭误认

专家们表示,有关恐龙身体为何发生如此戏剧性变化的线索可能从它们的现世近亲鸟类身上获取。例如,直到大约四分之三的身体发育成熟时,犀鸟才长出独特的类似头盔的盔突。与鹿角一样,盔突也是帮助其它动物区分成年与幼年的一大依据。同样地,恐龙的体征变化可能也起到提供视觉信息的作用。

头部的角或者球形突出物以及颜色变化可能形成了容易被人误解的视觉信息,让本属于一个物种的成员被错误地归入另一个物种。此外,这些特征也被用于区分恐龙的性别,将它们归为处于求偶阶段的成年恐龙或者需要保护的幼年恐龙。

结论是否夸张?

华盛顿特区国家自然历史博物馆古生物学家汉斯-迪特尔·休斯表示,科学家在上世纪70年代发现,一些鸭嘴恐龙物种实际上是另外一些处于不同成熟阶段的动物,它们应该是其它物种体型较小的成员,而不是新物种。休斯并没有参与古德温和霍纳的研究。

他指出,生活在白垩纪晚期的一些恐龙物种可能被证明为其它物种的幼小成员。“与当前的很多脊椎动物一样,很多恐龙在成长过程中身体发生了很大变化。但类似这样的结论注定引发争议。根据这一理论,将有多达三分之一的恐龙物种可能被打上‘并不存在’的标签。”

实际上,休斯也对恐龙因古德温和霍纳的结论遭受第二波“灭绝”命运持怀疑态度,他认为这种可能性不大,除非化石猎人上演足以支撑这一结论的发现。休斯说:“检验这种假设将面临很大难度,原因就在于需要数量超过当前已发现的更多化石记录作为证据。”(孝文)