科学

"耶稣受难日"发生神秘现象 大地震伴随黑暗降临

耶稣被钉在十字架上时,出现的神秘的地震与黑暗降临怪象

据国外媒体报道,研究人员近日发现新约中描述的耶稣受难日与地质线索以及天文数据有关,时间为公元33年4月3日,在这一天,圣经中记载着耶稣被钉在十字架上,科学家认为圣经中描述的自然事件可能存在神秘的寓意。根据最新的调查,来自国际地质审查的数据表明地震活动集中在距离耶路撒冷13英里外的死海。

在《马太福音》中第27章记载着一段神秘的语句,提到了耶稣被钉在十字架上与诡异的地震活动存在联系。在那一刻,大地震颤、岩石破裂,甚至是墓地都被破开,庙宇的布帘由顶部至底端被扯破,一幅破落衰败的景象。按照这段不可思议的记载,来自德国地质研究中心的超音速地球物理学家杰斐逊·威廉斯(Jefferson Williams)和他的同事马库斯·施瓦布(Markus Schwab)、阿希姆·布劳尔(Achim Brauer)重点研究了毗邻死海的艾因盖迪(Ein Gedi ) 海滩地质环境数据,探索该地区的地震活动情况。

他们采集了一种被称为纹泥的沉积物,以确定相关地质事件发生的具体年代。研究结果显示出该地区存在两个主要的地震影响年代,一个是公元前31年涉及范围广泛的地震事件,另一个则为发生与公元26年至36年的地震。根据地球物理学家杰斐逊·威廉斯介绍:“后一段地震记录与耶稣受难日的日期不谋而合,当时罗马帝国犹太省总督本丟比拉多,即般雀比拉多(Pontius Pilate)对耶稣进行审问和判决,该事件在《马太福音》中也有着记载。”

按照传统的观点认为,耶稣被钉在十字架上的日期已经有了相当精度的记载,但是其中涉及的年份却一直存在问题。根据引用一篇由科林·汉弗莱斯(Colin Humphreys)与格雷姆沃丁顿(Graeme Waddington)发表的研究论文,地球物理学家杰斐逊·威廉斯收集到与耶稣受难日存在联系的相关线索记载。新约圣经中涉及的所有四部福音书(马太福音、马克福音、路加福音以及约翰福音)都认同耶稣被钉在十字架上时,丟比拉多是当时的罗马帝国犹太省总督,时间为公元26年至36年,而且由罗马历史学家哥尼流·塔西佗发表的编年史(Annals)也认同这两个事实。

对于耶稣被钉在十字架上的具体日期,四部福音书都记载了是周五这一天,并且在犹太安息日开始之前,耶稣就已经死去。此外,在马太福音、马克福音、路加福音这三本福音书中都暗示了耶稣之死在尼散月第十四天之前。根据相关研究人员介绍:“从犹太族的历法与天文计算得出的数据看,只有少数几个可能的日期,最后可以确定时间为公元33年4月3日。”

地球物理学家杰斐逊·威廉斯和他的研究团队将孤立的地震数据与耶稣受难日进行对比研究,认为在耶稣受难日之前或者之后的某个时候确实发生了地震,但是地震的影响并非福音书中所叙述的。在公元26年至36年期间地中海沿岸所发生的地震的确有足的能量使艾因盖迪(Ein Gedi)海滩的沉积物变形,但还不至于达到圣经中所记录的那种程度。

参与研究的地球物理学家认为如果后一种可能是真的,这意味着福音书中关于地震的描述可能是一种预言。然而,地球物理学家杰斐逊·威廉斯同时也研究了另一种可能发生的自然现象:天空突然昏暗之谜。三本福音书中同时记载了耶稣被钉在十字架上之后,在中午至下午三点出现的神秘黑暗降临现象,威廉斯认为这可能是沙尘暴所引起的。因此,如果我们将调查的范围扩大,在耶路撒冷地区的沉积物中寻找关于沙尘暴的痕迹,就能解释圣经中提到的地震与黑暗降临的诡异现象。(Everett/编译)

相关阅读

《甄嬛传》挑错:太医为妃嫔看病应“悬丝诊脉”

【姓氏篇】

钮祜禄氏“狼之家族”

钮祜禄氏,满洲贵族姓氏,亦写做“钮祜鲁氏”。满族八大姓之一。钮祜禄氏在清朝是大姓,见于《皇朝通志·氏族略·满洲八旗姓》。钮祜禄,满语为“狼”。狼是满族先世女真的图腾之一,出于对狼的崇拜,而以其为姓氏。主要分布在松花江流域、牡丹江流域、长白山区。

入土多年的雍正估计怎么都没想到,自己多年后的形象竟会如此悲催。在火遍大江南北的《甄嬛传》中躺着也中枪。《甄嬛传》“落地”后,那些严格的宫廷礼仪、神奇的香料秘籍也让网友大呼过瘾,同时也是揣测不断!记者也是惊奇不已,忍不住查找资料,核对史实!

【人物篇】

果郡王爷,死于雍正后

为了符合清史,剧中将原著里的“清河王”改成“果郡王”。名字虽是套上了,但人物故事却不相符。著名学者纪连海称,雍正让允礼掌管理藩院,处理民族事务,后封为果亲王,掌管户部。允礼死的时间是乾隆三年(1738年),在雍正死后三年多才死的。

纯元皇后,没有这个人

剧中,雍正除了蔡少芬演的皇后外,之前还有过一位“纯元皇后”。清史专家佟悦说,根据他的研究,雍正在位时仅有一位皇后,即乌喇那拉氏。她在雍正即位之前是嫡福晋,在雍正元年被封为皇后,雍正九年去世,尊号为孝敬宪皇后。雍正对她非常尊敬,经常夸赞她贤德淑惠。剧中,乌喇那拉氏宜修为庶出,她的姐姐纯元是嫡出,曾是雍正的皇后。纪连海表示,他没在满清史料中查到有“纯元皇后”,倒是朝鲜出现过一位“纯元皇后”。

甄嬛原型,并不是宠妃

按照剧中的阐释,甄嬛是雍正的妃子、乾隆的生母、孝圣宪皇后钮祜禄氏。据史书记载,钮祜禄氏生下乾隆后地位未获提升,十余年间并不受宠;直到年妃、皇后相继离世,地位日渐提高。雍正八年(1730年)晋为熹贵妃,为雍正朝后期后宫统治者。

佟悦介绍:“钮祜禄氏被史学家称为‘历史上最幸福的太后’,因为乾隆对她非常孝顺,钮祜禄氏80大寿时,乾隆已年至六旬,但他还为母亲跳了一段舞蹈。乾隆曾4次到沈阳,其中两次都带着钮祜禄氏一起出巡。”

【礼仪篇】

果郡王随意入宫?

让观众最诧异的是,果郡王能随便出入后宫,在圆明园和宫里多次与甄嬛偶遇,划船、躲猫猫,直至产生情愫。

实际上,清代宫规森严,戒律很多。王爷和妃子很难见面,就算参加宴会也是男女分开。皇帝宴请王公大臣时女眷需要回避。不仅这样,就连皇帝与太后、太妃、太嫔们见面也有严格规定,除了皇帝的生身母亲外,只有当男女双方年龄都超过50岁以后才有可能见面。

雍正常住养心殿?

剧中,雍正的“老巢”是紫禁城的养心殿,只有天气热时才会带上妃嫔前往圆明园;不被看好的四阿哥则被“放在圆明园养着”。在学者看来,这刚好颠倒了——事实上,雍正及其后的几位皇帝,在圆明园被烧之前并不住在紫禁城,他们一年中差不多有10个月住在圆明园。清人入关之后,对北京的气候并不适应,而皇帝也最怕“天花”,北京的热天气很容易导致“天花”扩散。所以,一般天一热皇帝就会搬到圆明园,只有每年的冬至到来年的2月,或是其他一些重大节日,皇帝才回紫禁城。

皇帝亲自送上门?

《甄嬛传》中很吸引眼球的戏份是皇上“翻牌子”,剧中雍正身边的太监常对各路妃子说:“你准备准备,皇上晚上上你这儿来。”

不少学者指出,清朝皇帝一般不随便到妃嫔的屋里睡觉,而是妃嫔去皇帝寝宫。从雍正帝开始,妃嫔先被传到养心殿后寝殿的东围房和西围房的侍寝值房,在那里等待皇帝点名。皇帝晚饭后,太监呈上绿头牌,上面写着侍寝妃嫔的名单,由皇帝翻绿头牌,由被翻到的妃嫔侍寝。侍寝后,妃嫔要离开龙床。虽没记载,但专家认为这可能是出于安全考虑,避免皇帝睡熟后遭暗算。

【药物篇】

温宜公主所吃的马蹄羹被“偷梁换柱”,掺入木薯粉后使其伤胃而吐奶不止;安陵容在冷宫中吞食苦杏仁而身亡;以依兰香和蛇床子制成暖情香,能引皇帝夜夜宠幸。这些情节到底是误人子弟,还是医学普及?某专业中医网站的相关专家将剧中涉及的各种中医药知识一一进行鉴定。

争宠利器

催情杀手锏:暖情香

鉴定结果:不确定

安陵容以依兰香和蛇床子制成“暖情香”,引皇帝夜夜宠幸。专家说,依兰香是一种原产于东南亚的植物,广泛用于香水、香皂和化妆品等,可以抗压、镇静。但在中医临床上,依兰香用得比较少,蛇床子虽然有温肾助阳的功能,但是一般用作汤剂,不确定其与依兰香合用的“催情”效果。

除疤杀手锏:舒痕胶

鉴定结果:夸大了

甄嬛被猫抓伤,安陵容送来舒痕胶,说含有桃花、珍珠粉、鱼骨胶、蜂蜜、玉屑、琥珀、白獭髓。甄嬛用后,果然疤痕慢慢痊愈。据专家介绍,《本草纲目》中记载,桃花和珍珠粉令人颜色姣好,鱼骨胶和蜂蜜使皮肤光滑,玉屑和琥珀能愈合疤痕。对于舒痕胶养颜美容的效果,专家给予了肯定,但要做到“疤痕尽消”,还是有所夸张。

害人秘方

流产必杀技:麝香、红花

鉴定结果:不靠谱

宫斗剧最狗血的剧情是令对手流产——皇太后为不让华妃生下龙嗣,御赐加了麝香的室内熏香;端妃被人灌下红花导致终身不孕。

有中医解释说,麝香有开窍醒神、活血通经的功效,但中医记载中未曾提及因闻麝香气味而导致流产的情况。虽说红花有令子宫兴奋收缩而流产等风险,但电视剧中灌一碗红花就能让人绝育,不太可能。

有问有答

影视剧是让观众最快了解中国古代宫廷礼仪的传播手段,但究竟什么是正规的宫廷礼仪?万福有多少种?三跪九叩首的正确行法是怎样的?恐怕没几人能说清。日前,《甄嬛传》的宫廷礼仪指导师张晓龙接受专访,为观众解析真实正确的后宫礼仪,也使观众在观看《甄嬛传》的同时,也上了一堂“宫廷礼仪常识”课。

问:清朝女子见面礼都是道万福吗?

答:依行礼、受礼人的身份尊卑、年龄、辈分差异而不同。

清朝女子行的福礼有讲究,但不是所有女子的福礼都是一样,身份不同、年龄不同、礼者尊卑不同,行的福礼也不相同。

比如《甄嬛传》中槿夕行的福礼,她是双手微微握拳下蹲,这个姿势表明了她的身份,因为她是姑姑,在宫女中年龄偏长;而浣碧、流朱她们行的福礼则是手掌展开,竖放在身体右侧下蹲行礼,这是年龄偏幼一类宫女的礼节。

问:三跪九叩首是三跪九叩吗?为什么甄嬛见皇后时,像“招财猫”似的右手上举三次?

答:古时女子叩首意为扶鬓。我们都知道的三跪九叩首,并不是完全意义上的要跪三次磕九个头。

这里完全要看行礼人的身份,比如宫廷女子,九叩首并不是非要磕头。妃嫔向皇帝皇后行礼时需要先跪下,然后以右手扶鬓三次,以此往复三次为三跪九叩首。因为女子头上发饰多,且古代没有发胶,只能以簪子等饰品固定头发,如果反复磕头,头发肯定会乱。“仪容不整”乃是对尊者不敬,所以以手扶鬓代替叩首。

问:古装电视剧的大臣上下朝,都是太监喊口令,对吗?

答:错。应为鸣梢三声。

清宫戏中,皇帝上下朝的程序几乎已成定式,太监站在龙座前,高声宣布“上朝”、“退朝”。但《甄嬛传》开篇雍正上朝的仪式却是由太监在大殿门外抽响三次鞭子,这叫 “鸣梢三声”,上朝前“啪啪啪”三声鞭子响,意思是安静了皇帝上朝了;退朝的时候又是三声,意味着安静了皇帝退朝了。

问:为什么《甄嬛传》中的大臣在上朝时站在殿外?

答:宫廷正规的早朝采用的是“御门听政”,从康熙开始,每天凌晨,文武大臣列队从午门左右掖门进入,并按品级分列于乾清门两侧,在皇帝就座后,太监鸣响鞭,大臣们行一跪三叩礼,然后九卿六部大臣依次奏事或敬呈奏折,由皇帝做出决策。

问:很多电视剧中太医给妃嫔看病都直接诊脉,正确吗?

答:错!历史记载应为“悬丝诊脉”。用丝线一端固定在病人的脉搏上,通过丝线另一端的脉象诊治病情,是《西游记》中孙悟空为朱紫国国王看病时的做法。但这样表现太玄,所以《甄嬛传》采取了折中的做法,用一块布盖在手腕上。诊脉时,太医跪下、低头,不去看妃子们的脸。

问:《甄嬛传》中的太医在房外守着妃嫔生产,为什么?

答:太医是不可以进产房的,必须有屏风挡着。妃嫔生产时,有老嬷嬷为待产的妃嫔身上拉一幅很大的布,颜色鲜明,上面缀以鲜花,这是给产妇宁神静气的感觉,不会让她们太痛苦。

问:有人叫“皇上”,有人又叫“皇帝”,到底应该怎样称呼他呢?

答:皇太后称呼皇帝,群臣妃嫔称呼皇上。皇帝和皇上不是随便叫的,皇太后就叫自己的儿子是皇帝,别人称他是皇上,应该是这样。很多戏里面,皇太后直接说皇上怎么怎么样,是错的。”

历史上的以讹传讹:杜甫嫁刘伶 陈子昂变医生

万能的网友还有新发现:现在的杜甫还不是最冤的,历史上,杜甫还曾被“改名、变性、嫁人”,并且一嫁就是两人。宋朝时杜甫嫁给了伍子胥,明朝时却嫁给了竹林七贤之一的刘伶。

宋朝时嫁给了伍子胥

杜甫是伟大的现实主义诗人,被称作诗圣,自称少陵野老。在唐肃宗年间,杜甫任华州司功参军,而在此前,他是朝中的左拾遗,后来因为直言进谏,被贬华州,这也是杜甫后来被称作杜拾遗的来历。唐朝时候的左拾遗,相当于今天监察部门的官员。而杜拾遗变身“杜十姨”的典故便由此而来。

宋人俞琰在其书《席上腐谈》中记载,“温州有土地杜十姨无夫,五撮须相公无妇,州人迎杜十姨以配五撮须,合为一庙。杜十姨为谁?乃杜拾遗也。五撮须为谁?乃伍子胥也。少陵有灵,必对子胥笑曰:尔尚有相公之称,我乃为十姨,岂不雌我耶?”

这段话翻译过来,就是说在温州有个土地庙,庙神是杜十姨,杜十姨单身没有依靠;正好当地还有个土地公公五撮须没有妻子,热情的温州人便自作主张,让杜十姨配了五撮须,两个庙合成了一个庙,将杜甫“嫁”了出去。

那么,这迎娶杜甫的五撮须是谁呢?俞琰在书中有记载,是伍子胥。最后,俞琰还幽默了一把,“如果杜甫(少陵)在天有灵的话,会对伍子胥说,‘你还好,还被当成相公,而我变成了十姨,这不是给我变性了吗?’”

明朝时嫁给了大酒鬼

明代杨慎《丹铅馀录》中有记载,杭州有座杜拾遗庙。这“拾遗”音同“十姨”,口口相传很容易出现讹传。因此,当地人为杜拾遗修了一座庙,却塑了一座杜十姨的女神像。不仅如此,还把杜十姨配给了西晋竹林七贤之一的刘伶。

资料记载,这刘伶个头矮小,而且长得很丑,是个大酒鬼。不过,刘伶性情豪迈、胸襟开阔,与阮籍、嵇康很投缘,被称作竹林七贤之一。有网友调侃,这嫁给又丑又矮的大酒鬼,还不如嫁给大胡子伍子胥了。

事实上,遭遇这种尴尬的不止诗圣杜甫一人,据说写下“念天地之悠悠,独怆然而涕下”的大诗人陈子昂,也曾改行做了妇科医生。

陈子昂是四川人,曾做过右拾遗。他死后,家乡的人为他修了一座庙,并尊他为陈拾遗,后来庙宇破旧,匾额腐朽,这陈拾遗慢慢口口相传演变成了陈十姨。到了清代,乡人重修庙宇时,塑了一尊女神像。后来又传这陈十姨精通妇科,陈十姨变成了妇科医生“陈小手”。由此可见,这历史上以讹传讹的事情并不少,结果让人更加哭笑不得。

10月5日重阳取易经“九九并阳”:尊老敬老老年节

5日将迎来一年一度的九九重阳节。民俗专家介绍说,农历九月九日之所以叫重阳节,是因为《易经》中有“以阳爻为九”之说,这个记载大约是在西周时期,其内涵就是把“六”定为阴数,把“九”定为阳数,九月九日,两九相重为“重九”,日月并阳,故名“重阳”。

屈原的《远游》中写道:“集重阳入帝宫兮,造旬始而观清都”,但这里的“重阳”还不是指九九重阳节。三国时期曹丕写下的《九日与钟繇书》,对“重阳节”之名已有正式记载了。到了魏晋时期有了赏菊、饮酒的习俗,这在陶渊明的作品中有所体现。到了唐代,重阳节才被定为正式的民间节日,普天同庆。到了明代,皇宫上下要一起吃花糕以庆祝,皇帝要亲自到万岁山登高,以畅秋志。到了清代,这种风俗依旧盛行。

“九九重阳”,因为与“久久”同音,九在数字中又是最大数,有长久长寿的含义,而且秋季也是一年收获的黄金季节,因此,重阳节寓意深远,习俗众多,包括秋游赏景、临水玩乐、登高远眺、观赏菊花、遍插茱萸、吃重阳糕、饮菊花酒等。1989年我国把每年的九月九日定为“老人节”“敬老节”,成为尊老、敬老、爱老、助老的老年人节日。 新华社

张飞强娶曹操的堂侄女?试探三国时婚姻生态心理

东汉的军队

小说中的张飞形象

聊聊三国时候的婚姻生态和婚姻心理

历史的“心”河

公元200年,是一个很热闹的年份,历史安排了很多精彩段子在这一年密集上演。

最热闹的当然是官渡之战,这个段子发生在十月,袁绍老大变老二,曹操老二变老大;最精彩的段子在四月,临时在曹操手下打工的关云长,上演了一段荡气回肠的动作大片,在白马秒杀袁绍手下骁将颜良;最伤不起的段子是在江东,小帅哥孙策在打猎时居然被三个刺客搞定,不仅毁容,而且搭上性命,年仅26岁,过早地离开了大乔美眉;最暗淡的段子是,万民拥戴的刘皇叔失了徐州,去袁绍那里蹭饭吃;最血腥的段子在正月,曹操一举粉碎董承反动集团,700多名无辜者被正法。

最喜气的段子呢?是三将军张飞找到了女朋友,并完成终身大事。新娘是夏侯姑娘,萝莉级别的,是敌对阵营里夏侯渊的侄女,也可能是曹操的堂侄女。

现在讲张飞蜀黍的浪漫情史和心史。

文/刘黎平本专题图片来自人民美术出版社的连环画《诸侯举兵讨董卓》

浪漫情缘发生地:曹操家乡周边地区

爱情邂逅的时间:大概建安五年正月之后

张飞的这段浪漫史在史书上是有记载的,据记录档案《魏略》的资料,整理如下:

时间:

建安五年,公元200年,但没交代月份,演算一下,曹操攻打徐州赶跑刘关张三兄弟是在当年正月,那么,故事应该发生在张飞与大哥二哥失散之后。

地点:

历史档案上说夏侯姑娘出来捡柴的地点是在她家乡的周边,夏侯姑娘是曹操的同乡:沛国谯县,是位安徽姑娘。档案记载也说张飞在这一带出没。张飞是从哪里进入夏侯美眉的家乡的呢?来个卫星精确定位,徐州下辖的下邳与沛国谯县相邻。别忘了,刘备关羽曾在下邳驻兵。刘关张在徐州被打散后,关羽临时去曹操手下,张飞到底是和刘备去了袁绍那里,还是单独打游击,史书完全没记载,《三国演义》说张飞入芒砀山,这个没证据,但从张飞在谯县一带出没的记录来看,应该是和刘关二人失散,单独带领部队流窜,从下邳进入夏侯的家乡。绕来绕去这么说,是要证明张飞出没的地段和夏侯姑娘出没的地段有交集,然后才有可能邂逅。

明月几时有 又到一年团圆时详解中秋夜月圆起因

十五的月亮十六圆

科学网(kexue.com)讯 一年一度的中秋佳节又要来了,中秋节是我国春节、清明、端午、中秋四大传统节日之一。农历八月十五,恰处一年秋季的正中,故称中秋。深夜,月亮圆而亮。但恐怕许多人都不知道为什么每年中秋的时候月亮会很圆。我们可以用天文学做出解释,其实简单的说就是在我们每月农历十五,十六的时候,月亮正好处于太阳与地球的中央,所以我们看到的月亮就很圆。

为什么十五月亮圆?

农历的每月初一,当月亮运行到太阳与地球之间的时候,月亮以它黑暗的一面对着地球,并且与太阳同升同没,人们无法看到它。这时的月相叫“新月”或“朔”。

新月过后,月亮渐渐移出地球与太阳之间的区域,这时我们开始看到月亮被阳光照亮的一小部分,形如弯弯的娥眉,所以这时的月相叫“娥眉月”。这种“娥眉月”只能在傍晚的西方天空中看到。

到了农历初八左右,从地球上看,月亮已移到太阳以东90°角。这时我们可以看到月亮西边明亮的半面,这时的月相叫“上弦”。上弦月只能在前半夜看到,半夜时分便没入西方。

上弦过后,月亮一天天变得丰满起来,我们可以看见月亮明亮半球的大部分,这时的月相叫“凸月”。

到了农历十五、十六时,月亮在天球上运行到太阳的正对面,日、月相距180°,即地球位于太阳和月亮之间 ,从地球上看去,月亮的整个光亮面对着地球,这时的月相叫“望月”或“满月”。黄昏时满月由东边升起,黎明时向西边沉落。

满月过后,随着日、月位置逐渐靠近,月亮日渐“消瘦”起来。它依次经历凸月、下弦月和娥眉月几个阶段,最后,又重新回到新月的位置。我国习惯上把下半月的“娥眉月”称为“残月”。

上弦月和下弦月,娥眉月和残月的相貌差不多,但它们出现的时间、位置及亮面的朝向是不同的。娥眉月和上弦月分别出现在傍晚和前半夜的西边天空,它们的“脸”是朝西的,即西半边亮;残月和下弦月分别出现

在黎明和后半夜的东边天空,它们的“脸”是朝东的,即东半边亮。由于我国农历日期是根据月相排定的,所以我国古代的劳动人民有时靠它来判断农历日期及夜间的大致时间。

月亮从新月位置到再次回到新月位置所需时间平均为29.53天,也就是说,月相的更替变化周期平均为29.53天,称为一个“朔望月”。

为什么“十五的月亮十六圆”?

天文学家说,这是因为只有当月亮与太阳的经度相差180度时,从地球上看,月亮与太阳处在正好相对位置的时刻,(如同两个人正好脸对脸)才能看到圆月。但是,月亮围绕地球运行的轨道是一个椭圆,时近时远;最近时有36万千米,最远时有40万千米,由于“万有引力”的关系,近时走得快一些,远时走得慢一些。

如果在上半个月快了,就会准时到达圆月的位置,在十五圆;如果慢了,就会“晚点”,赶在十六或十七到达圆月的位置。这种“十五不到位”的情况并没有什么奇怪的。今年农历八月的月亮走得有些慢,因此要到农历十六(明天)上午11时13分才是最圆的时候。

中秋节起源

中秋节是我国的传统佳节。根据史籍的记载,“中秋”一词最早出现在《周礼》一书中。到魏晋时,有“谕尚书镇牛淆,中秋夕与左右微服泛江”的记载。直到唐朝初年,中秋节才成为固定的节日。《唐书·太宗记》记载有“八月十五中秋节”。中秋节的盛行始于宋朝,至明清时,已与元旦齐名,成为我国的主要节日之一。这也是我国仅次于春节的第二大传统节日。

根据我国的历法,农历八月在秋季中间,为秋季的第二个月,称为“仲秋”,而八月十五又在“仲秋”之中,所以称“中秋”。中秋节有许多别称:因节期在八月十五,所以称“八月节”、“八月半”;因中秋节的主要活动都是围绕“月”进行的,所以又俗称“月节”“月夕”;中秋节月亮圆满,象征团圆,因而又叫“团圆节”。在唐朝,中秋节还被称为“端正月”。关于“团圆节”的记载最早见于明代。《西湖游览志余》中说:“八月十五谓中秋,民间以月饼相送,取团圆之意”。《帝京景物略》中也说:“八月十五祭月,其饼必圆,分瓜必牙错,瓣刻如莲花。……其有妇归宁者,是日必返夫家,曰团圆节?中秋晚上,我国大部分地区还有烙“团圆”的习俗,即烙一种象征团圆、类似月饼的小饼子,饼内包糖、芝麻、桂花和蔬菜等,外压月亮、桂树、兔子等图案。祭月之后,由家中长者将饼按人数分切成块,每人一块,如有人不在家即为其留下一份,表示合家团圆。

(科学网kexue.com 乔尔)

相关阅读

声明:科学网(kexue.com)独家稿件,版权所有,转载请注明出处

泉州清代墓志铭 补充了锡兰王子后裔族谱的遗漏

福建南安丰州日前发现一块残破的墓志铭,经泉州考古学者刘志成多日研究,证实墓志铭上首次出现锡兰(今斯里兰卡)王子后裔世拱显长子的名字——世成云,补充了《世氏族谱》记载的遗漏。

记者9日在刘志成家中见到了墓志铭的照片和拓片,这块目前收藏于泉州董杨宗祠的墓志铭为黑页岩质地,两面镌刻,经测量长50厘米,宽25厘米,厚1厘米。

刘志成介绍说,墓志铭主人郭幼钟,字中翰,明末清初人,其儿孙世代多为官,与泉州黄、董、苏 、林等20多个姓氏的名门旺族都有联姻。根据墓志铭内容,“郭幼钟孙子郭士岳的女儿,嫁给了康熙癸巳恩科举人世拱显的长子世成云”。

据乾隆版《泉州府志》中记载,世拱显,字尔韬,号小山,康熙癸巳恩科举人。在福建泉州寻找550年前锡兰王子泉州后裔过程中,世拱显被证实为锡兰王子十一世孙。

由于大陆《世氏族谱》早期被损毁,无从考证。而台湾现存的《世氏族谱》中对世拱显长子有两处记载,一处是“十一世小山公——十二世长君赐早没,次腾云字万初,三卓云字缘督”,另一处是“十二传男三,长君赐中年先没,次腾云字万初号芭国邑庠生,三卓云字衷敬号缘督”,指出世拱显育有三子,但均没有提到十二世长子的姓名。刘志成认为,或许是因为十二世长子中年早逝,所以台湾编撰族谱时对此没有提及。

“这是第一次从文物上找到世拱显大儿子的名字,补充了《世氏族谱》的历史遗漏。”刘志成称,这也是继15年前泉州寻找550年前锡兰王子泉州后裔后,关于研究锡兰王子后裔的又一发现,再次映证了泉州锡兰王子后裔在泉州的生活情况。

500多年前的明英宗年间,锡兰王子出使中国,因王位被外人继承未能回国而定居泉州,并在当地娶妻生子,其后人取王子名字的第一字“世”字为姓。明清时期,锡兰王子后裔世家成为泉州名门望族,但其后有关世氏在泉州的史迹及其后裔却神秘消失,成为历史悬案。

广东清远发现宋代书法家米芾墓

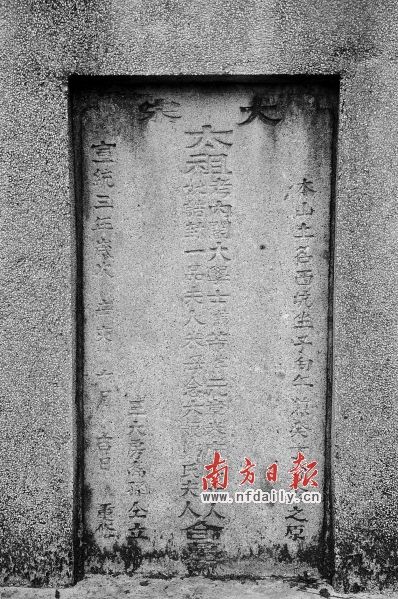

清末米氏后裔所立米芾墓碑。

清末米氏后裔所立米芾墓碑。

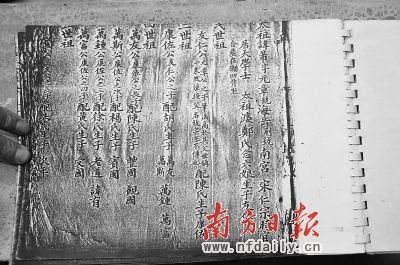

清代手写《米氏族谱》中对米芾墓葬的记载。高峰 供图

清代手写《米氏族谱》中对米芾墓葬的记载。高峰 供图

该墓是米芾的衣冠冢还是真墓,仍需进一步考证

近日,清远市清新县文化部门在进行文物普查时,偶然发现北宋大书法家米芾的墓葬。该墓是米芾的衣冠冢,还是真墓?还需要进一步考证。

清远米芾墓或始修于元末或明初

广东省民间文艺家协会会员、清远市民间文艺家协会副主席高峰介绍,清新县第三次全国文物普查员在该县秦皇山一带考察时,偶然发现一座古墓,墓碑上刻有“米元章”3个石刻大字,这引起了专家们极大的兴趣。经初步查实,这正是北宋著名大书法家米芾的墓葬。

古墓的石碑上记载着:“大宋太祖考内阁大学士讳芾字元章米府君大人、妣诰封一品夫人米母念六娘郑氏夫人合葬墓。”该墓于清宣统三年(1911年),由米氏后裔重修。

经查阅民国版《清远县志》记载:清远境内的湴塘村米氏,“乃芾裔也,芾十世孙由襄阳于元世迁居湴塘(今清远境内)”,有族谱记载。

据清新县光绪年间编写的《米氏族谱》手抄本记载,“太祖讳芾字元章……太祖婆郑氏念六娘,生子友仁,合葬在獭凹背。”到了米芾第十世孙,从湖北襄阳南迁到今天的清远湴塘村,开创了清远米氏700年的家族史。高峰推测,清远的米芾墓可能始修于元末或明初,清代多次重修,清新县湴塘村的米氏族人,是米芾的嫡系后人。

10多年前清远米芾墓曾遭盗挖

此前,北宋米芾墓一直被认为是在今天的江苏省镇江市鹤林寺西南黄鹤山北坡下,1984年,镇江市政府对米芾墓进行了重修。此次在清远发现的米芾墓是衣冠冢,还是真墓?这是文史专家们追寻的问题。

清远文史专家在向当地群众进行调查时了解到,10多年前,清远米芾墓曾遭人盗挖过。盗墓者以为墓中藏有大量金银财宝,但一直挖到装有逝者骨殖的“金塔(瓦罐)”,也没有挖到值钱的宝贝。数十天后,米氏后人发现祖墓被盗,于是捐资重修。

当年参与重修祖墓的老人回忆,在米芾墓的第一层安放了一个“金塔”,而“金塔”下约0.5米的第二层,才安放有米芾生前的玉佩腰带,如今,玉佩腰带被村民取回放在家中珍藏。墓的第三层则安放了一块瓦片,瓦片上画有埋葬祖先骨殖的地图。

很可能是埋有米芾骨殖真墓

高峰说:“如果村民所说的情况属实,则清远米芾墓很可能是埋有米芾骨殖的真墓。”支撑这一观点的理由是:一是根据南方衣冠冢的特点,在“金塔”中会安放一块写着祖先生平及官衔的铜牌或银牌,但清远米芾墓中没有发现铜牌或银牌。

二是南方人在某个地方定居后,一般会回到原籍取走祖先的骨殖,到新的定居点重新安葬,清远米芾墓很可能是后人将祖先骨殖迁葬到这里。

三是据江苏的文史专家严其林考证,米芾之子米友仁于南宋绍兴年间,曾往南迁葬过米芾墓。这与清远《米氏族谱》中记载的内容相符。

■链接

米芾(1051—1107),字元章,号襄阳漫士、海岳外史,官至礼部员外郎,人称“米南宫”(南宫为礼部俗称)。祖籍山西太原,后迁至湖北襄阳,世称“米襄阳”。能诗文,擅书画,与苏轼、黄庭坚、蔡襄并称“宋四大家”。

南方日报记者 刘俊

曹操墓室顶部发现盗洞 疑是三国归晋后被盗(图)

曹操高陵广场正在进一步扩建

墓室顶部发现盗洞 专家称如果确定为两晋时期被盗,许多学术问题将有新解

发现

勘探出多个曹操陪葬墓;

发现地面建筑遗址;

确定曹操墓早期盗洞年代;

证实曹操墓曾被二次打开。

如果

“如果确定曹操墓被盗的时间是两晋时期,则许多学术上的问题就会有新的理解……在发掘之初,就有一个重要现象,即那些没有刻魏武王的石牌都保存得非常完整,而刻有魏武王的石牌却没有一个完整的,这不是一个偶然现象。”

成都商报记者牛亚皓河南安阳摄影报道

近日,有知情者告诉成都商报记者,曹操墓在经过一段时间的发掘后又有多个新发现,取得重大突破性进展:勘探出多个曹操陪葬墓;发现地面建筑遗址;确定曹操墓早期盗洞年代;证实曹操墓曾被二次打开等。而随着发掘的进一步开展,更多谜团浮出水面……

<<现场

二号墓一侧勘探数个陪葬墓

5月31日下午4时,河南安阳县安丰乡西高穴村,气温38摄氏度。在曹操高陵考古发掘现场,不少工人在广场边铺设新的地砖。

曹操高陵展厅仍没对外开放。“展厅还没交工。何时开放还不知道。”曹操高陵后勤与保卫处负责人郑虎山说。

整个考古工地的范围已扩大数倍,新的围墙内,在二号墓一侧,已经挖出几个坑,多名工人蹲在坑里用铲子小心挖土。

一名参与考古发掘的知情人士告诉成都商报记者,经过对考古工地周边区域的大规模勘探,在二号墓一侧已经勘探出数个曹操陪葬墓,曹操墓本体发掘近半年时间,曹操墓陵园的范围已基本确定。

<<盗洞

早期盗洞年代为西晋?

根据曹操高陵考古发掘队往日公布的信息和成都商报记者的实地观察,二号墓即曹操墓墓室顶部有两个盗洞,一个直径约一米的盗洞为当代盗洞,一个直径约两米的盗洞最初被专家鉴定为古代。

上述知情者向成都商报记者透露,随着考古队的进一步研究,已初步判断其中一个早期盗洞的年代为西晋。“考古队是根据盗洞开口的地层关系来判断盗洞年代的。”

记者在现场观察到,盗洞的开口直接通到墓室顶部,上面被地层叠压。“说明其年代不可能是现代,但又不可能距曹操去世的时间太远。”

上述知情者说,“如果确定曹操墓被盗的时间是两晋时期,则许多学术上的问题就会有新的理解,比如墓室内出土的大量物品出土时都被打碎,尤其是那些标识有曹操身份的文物,像石圭、石璧、陶鼎和那些刻有魏武王的石牌等。在发掘之初,就有一个重要现象,即那些没有刻魏武王的石牌都保存得非常完整,而刻有魏武王的石牌却没有一个完整的,这不是一个偶然现象。”

“到底何时被盗、何人所为,被盗出什么文物,有没有被盗文物的铭牌记载等等,专家进一步研究确定后都会给出答案。”

<<进展

发现地面建筑遗址

上述知情者还称,随着考古发掘的进展,考古队已经发现曹操墓地面建筑遗址。“所谓地面建筑,就是曹操去世时在地面建设的房子,是后人用来祭奠他的。《三国志﹒魏书﹒文帝纪》中记载:“黄初三年,曹丕曾下令毁去其父亲陵园上的陵屋,将里面陈列的曹操生前的衣服收归府库。曹操的大将军于禁曾经被陵屋的壁画内容气死。”

成都商报记者在考古现场看到,曹操墓附近的考古工地,有几处被考古队员划定的圆圈和方形痕迹,排列有序。“这些遗迹就是建筑柱洞,由于发掘面积较小,其建筑结构还不清楚。”一位队员说。

四大谜团仍存疑

{1}令人费解的“磬形坑”

成都商报记者在考古工地还发现,曹操墓墓道的两侧有多个左右对称的磬形坑,有两个已被挖开。“很奇怪。”上述知情者说,“磬形坑中除了发掘出一块墓砖之外,别无所获。在磬形坑右边的长方形坑内,发现了大量铁钉,钉子都呈规则排列,信息显示没被盗过。都空空如也,但又都经过夯筑。几个专家来看过,都摇头说这是难解之谜。”

{2}墓室内的“未知”女性

目前,二号墓的发掘已经基本结束,据专家推断,曹操墓有被二次打开的迹象。“这个现象十分重要,它关系到曹操墓中墓主人身份的认定。”

据考古队之前公布的信息,在曹操墓墓室内发现三个人头遗骸,专家鉴定认为:其中的男性可确定为曹操;而另两位女性身份未知,一名50岁左右,一名20岁左右。据《三国志﹒魏书﹒后妃传》记载,曹操夫人卞氏是合葬进曹操墓的,而卞氏死时70岁左右。“这一直是个不解之谜。”上述知情者说,“鉴定是经过其牙齿磨损程度来判断的,但这难免会出现偏差。”

{3}出土宝物与“遗令”不符

考古队从二号墓里发掘出土多枚玛瑙和玉珠。这与史料记载的曹操生前要求不葬金银珠宝的遗令不符。

对此,考古队的解释是:“发掘出的珠子中除了一颗无色珠子外其他的中间都有孔,并有使用过的痕迹,应该是其生前随身佩戴之物。据《三国志﹒魏书﹒武帝纪》记载,其生前要求殓以时服,也就是其死时要穿着其平时的衣服入葬,这些珠玉如果是其生前衣服上的缀物,死后入葬时当然不能与其分离。”

{4}“翡翠史”可能提前千年

“只有那颗无色、透明的珠子没有钻孔,被有些人认为是玻璃种翡翠,考古队可能会对它进行专门的检测。”上述知情者说,如果这个珠子确实是翡翠,这将改写中国使用翡翠的历史。根据目前公开的资料,中国使用翡翠的历史不会早于明代。

上述知情者告诉成都商报记者,不久后曹操墓所有出土的文物都将从安阳被运至河南省考古研究所,进行最终的修复、化验和鉴定,“结果或许会引发曹操墓新一轮的轰动”。

考古学家赴四川探寻遗迹 成吉思汗陵墓疑案难决

温玉成教授左1拜访民间老人和高僧大德。根秋多吉 摄

温玉成教授在丹巴墨尔多寺庙考察。根秋多吉 摄

4月29日至5月1日,中国著名佛教考古学家温玉成和成都考古院研究员张雪芬在四川甘孜州丹巴县境内探寻成吉思汗陵墓之谜。通过实地考察后,温玉成透露了成吉思汗陵墓为什么可能在丹巴境内的种种迹象和考古成果。

据了解,2010年9月25日,温玉成在内蒙考察察嘎仙洞时,与呼伦贝尔市委统战部部长孟松林谈话间,孟松林提到成吉思汗陵可能在四川大金川、小金川之间的话题,并介绍了一位厨师说了很多关于成吉思汗陵在四川的故事。

回到北京后,温玉成查阅了大量相关史料、资料,分析成吉思汗的作战路线和策略。在查阅权威文献时发现,《元史》记载:1227年7月己丑日,崩于萨里川哈老徒(哈老图)之行宫,寿六十六,葬起辇谷。而《蒙古黄金史纲》记载:1227年,67岁,7月12日宾天。在汗的大地,修筑了永世坚固的八白室(今鄂尔多斯市伊金霍洛镇成吉思汗陵)。后葬不而罕·合勒敦山(在蒙古乌兰巴托东北约180公里处,东经109°北纬49°)。《草原帝国》记载:1227年8月18日,在平凉以西地区去世,终年60岁,遗体葬不而罕·合勒敦山。史书记载一片混乱,温玉成教授感到有些棘手。

“萨里川定位南辕北辙,成吉思汗陵墓疑案悬而难决。萨里川倘若在蒙古,成吉思汗驾崩于此,灵车怎么可能北行而走到内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛镇,即现在的成吉思汗陵?”温玉成教授说。

又查阅《宋史》发现,成吉思汗6月驻军清水后,蒙古军(北兵)左右两军南下激战正酣,成吉思汗难道会在清水“避暑养病”?温玉成教授分析:“这期间成吉思汗真的在清水"避暑养病",真的就没有干些什么吗?”

温玉成推理分析,如果从成吉思汗进驻清水至他驾崩,这段时间以30天计算的话,日行军约为39公里;若以40天计算,日行军约为29.5公里。前面作战,可能慢一些。无论怎么说,蒙古骑兵以这样的速度进发,是不在话下的。

根据种种迹象和记载分析,温玉成教授提出了成吉思汗陵墓在川西的说法,也成为国内第一个站出来从学术理论分析为什么成吉思汗陵墓在川西的学者。

在丹巴考察期间,听说有一位叫兰木克的神秘守山人,家人都不知道他的去处,据说他两年前去世了,现在他还有一个哑巴徒弟,温玉成怀疑:也许那位是守成吉思汗陵墓的当地人。

“这次丹巴考察,发现了墨尔多与鄂尔多有着一些关联,成吉思汗忌日和当地节日也有很多巧合之处。同时,丹巴和蒙古也有着密切的关系,从领钦寺找到的巴思八文写的对联是最有说服力的考古证据之一。当地活佛透露发现奇特人骨的说法也很有考古价值。这些考察资料为更进一步确认成吉思汗陵墓在丹巴境内的判断和分析提供了重要依据。”温玉成介绍。

在甘孜州丹巴县3天的考察期间,温玉成教授边走边看边问,拜访了大量的民间老人和高僧大德,分析了地理位置和地名,寻找收集了大量的考古资料,查阅了地方一些文献资料等。“期待在丹巴这片神秘的土地上发现更多的奇迹。”温玉成说。