科学

马原《牛鬼蛇神》描写大串联:我从没得到官方认同

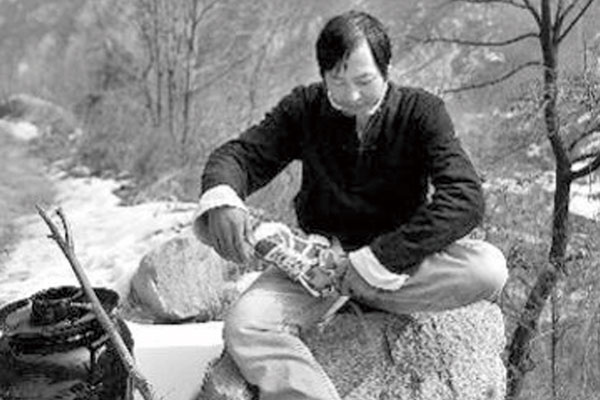

小说家马原

马原,小说家,1953年出生于辽宁锦州。当过农民、钳工。1982年开始发表作品,著有《冈底斯的诱惑》、《西海无帆船》等。曾是先锋小说的开拓者之一,其著名的“叙述圈套”开创了小说界“以形式为内容”的风气。

2012年第2期的《收获》杂志,马原备受关注的新长篇《牛鬼蛇神》终于面世了。时隔20多年,马原再次以作家的身份回归。新作有什么新的气象和突破?他的“小说已死”言论曾引起惊叹一片,如今他还这样认为吗?他的身体状况如何?昨日,在接受专访时,马原一一给出他的答案。

谈新作 更感兴趣的是人与自然的关系

新京报:听说《牛鬼蛇神》这部小说源于3年前你与格非在北京的一次会谈,他说你要是再写小说,会看到比原来大得多的世界。

马原:因为生病了以后,我突然变得特别关心人在宇宙的位置问题,包括人与动物的关系,人和昆虫的关系,人和植物的关系,甚至是人和鬼的关系。我和格非在聊天的时候,就聊到了相关内容。

新京报:你在写作时感受到了格非说的这种气象吗?

马原:感受到了,我这个小说基本上没有对手戏,很多内容都是在描述,就像我刚刚说的,人和自然的关系,人和动物的关系,人和传奇的关系。而不是惯常的人与人之间的关系,比如鸡鸣狗盗、争权夺利、爱恨情仇。

新京报:小说里涵盖了北京、西藏、海南等几个主要的地域,不同的地域是否为你描述人与自然、人与动物的关系提供了一些便利?

马原:人总是喜欢在自己熟悉的环境里面行动、伸展或者是描述它。这几个地方都是我曾长时间居住过的地方,所以可能会有地域因素。

但是,比如我小说里写到的海南的吊罗山,如果把它换成菲律宾的某一座山,我觉得应该也是差不多的。因为从纬度,从动植物的分布,从气候上来讲,它们都是相似的。其实我的故事并没有过分展开当代生活,也没有时代的明显印记,所以我更感兴趣的还是我提到的人与自然的关系,那些和人并置生活在地球上的其他生命。

谈写作 我从没得过哪怕最低级别的官方认同

新京报:牛鬼指的是李德胜,蛇神指的是大元,除此以外,这个题目还有什么更深的含义?比如说小说里大元在西藏感受到的神境或是李德胜在海南与各种妖鬼打的交道?

马原:因为我不可能写一部小说叫做《鬼神》,正好我们有一个成语叫做牛鬼蛇神,把这两部分都容纳其中了。我小说中有很大一部分内容是涉及神的,相当一部分内容是涉及鬼的。这两个和人紧密相关的存在,我无法找到更好的方式做标题表达,因此就借用了成语牛鬼蛇神,刚好我的两个人物,一个是牛属,一个是蛇属,或者你也可以说我很主观、很强制地把牛属放到了李德胜的身上,让他做牛鬼,把蛇属放到了大元的身上,让他做蛇神。这个怎么理解都不是问题。

新京报:故事里的李德胜和大元是在大串联里认识的,为什么选择这个时间点?

马原:我想写的是有很深渊源的两个人,但我这一代人能寻求的最久的渊源大概就只能回溯到大串联这个节点上。其他时间这件事也是不可能发生的,一个东北的男孩大概只能在那个时候才会和一个海南岛的男孩形成渊源。而且我也很喜欢故事中男孩初入世的那个年龄,大元13岁,李德胜17岁,这两个年龄我认为是个蛮有趣的节点。总而言之,让他们渊源更久一点是我的初衷,让两个人的命运纠缠整整一生。故事完成的节点是2011年,就是说他们相识整整45年,45年对于人生而言应该是一个绝对漫长的时间段。

新京报:对大串联的书写你更多是站在孩童的角度,他们在这个过程里其实是欢乐更多的,选择这样的书写角度,是有意去避开那个后世反省的角度吗?

马原:我没有批判,因为个人之于历史经常不是那么清晰的,所以无论是大元还是李德胜,他们对于历史的介入,仅仅是从个人的角度,不具备普遍性,不算是典型环境中的典型人物。我一直都不是一个对现实批判有热情的小说家,这个也是这么多年以来我的小说不能被官方认可的主要原因吧。我写作已经超过四十年了,我从没得过哪怕最低级别的官方认同。我不是恩格斯的文学信徒,恩格斯给文学的定义就是典型环境中的典型人物,我写了一辈子,但我没有塑造过一个这样的人物。

谈时间 二三十年意味着物是人非

新京报:在你这部小说中,把以前的一些小说片段都拷贝过来了,比如《叠纸鹞的三种方法》、《死亡的诗意》、《西海无帆船》、《冈底斯的诱惑》,这是为什么?

马原:这是为了在这部小说中吸纳我一生中与神相关的片段。因为在写一篇小说时,我不能把我生命中很多与神相遇,真正展示了神奇、神迹的点都融合进来,我只能借助我以前小说的那些展示神奇、神迹的片段吸纳到一起,它们成了我在这部小说中写神的素材。我不能凭空一下创作出那么多的神奇、神迹来。我的故事的主题就是人、鬼、神,在这三者之间,我写的最多的可能是神。

新京报:有人评价你这部小说,说它是与你20年前作品的无缝衔接。

马原:我喜欢这个说法,因为20年以前那么多人喜欢马原的小说,要是能接上20年以前的话,有机会重新被曾经的读者和新的读者接受,这对写作者来说是个多大的荣幸啊。

新京报:你不觉得20年后你的小说应该会更成熟,有更多新的东西吗?

马原:一个作家写得最好的时候,不是在他老年的时候,他的经验更多,更成熟,他写得最好的时候,应该是他想象力最丰富,最有激情的年龄段当中。没有哪个作家是例外,如果一个作家放下了写作,在20年之后,还能像20年以前,看不出缝隙,那这应该是这个作家莫大的幸运。因为20年前的读者可能早就离你远去了。对一个作家来说,二三十年意味着物是人非,他早就不是当年的那个人了。

十几种“林书豪”传记将出版 作者10天写出10万字

NBA当红华裔球员林书豪正在遭遇出版界的“滥造”。据了解,在未来1个月内,国内出版社将集中推出十几种林书豪的传记、写真集和成功学书。有一本《林书豪!从哈佛到全明星》洋洋10万字,作者用了10天时间就完成了,这里面还包括出版社排版校对的时间。

商人就是商人,我们还在为林书豪究竟是中国人还是美国人的骄傲争论不休时,人家出版社已经看到了林书豪所蕴藏的商机。十几种与林书豪有关出版物的出版,即是证明。

10万字用了10天,其实这个速度已经够慢的了。2010年6月26日,美国摇滚巨星迈克尔·杰克逊突然去世,那本13万字的《天堂里的太空步》只写了两天,从选题到上架也就7天而已。2011年乔布斯去世,关于乔布斯的传记最快的一周就已经上市了。

抓住热点,迅速组稿,抢先上架,出版界的这种超速度已经不是一天两天,被出版的也并非林书豪一人。轰轰烈烈上市,黯然神伤退市,这些“快书”、“伪书”往往是昙花一现,然后就不见踪影。有的出版社因为抢占了先机,自然也赢得了更多的码洋,可大多数此类“跟风”炒作的出版物最后成为了炮灰。

不会抓热点就抢占不了先机,可往往一年到头热点也就那么几个。名人书、明星书、传记书往往都是过把瘾就死,至于苦乐只能自知。“短平快”一向被认为是干净利落,可对出版业而言,这种跟风式的“短平快”却有百害无一益。时间短自然不能保证有足够的时间选稿、润色、修改,所以此类出版物大多错误百出,质量难以保证,最后归于平庸。上市快的结果是退市也快,也就红火一阵而已。

心急吃不了热豆腐,出版业也是如此。目前图书市场的竞争的确激烈,可如果只以新奇取胜,以跟风取胜,恐怕很难站住脚跟。对于读者而言,当然希望看到一些新的东西。但这种新不能是刻意制造出来的新,更不能是粗制滥造的新。看看书店、网上的各类图书排行榜,似乎常看常新,可又有多少新书能禁得住读者的阅读?

出书不能像种菜,人家种啥我就种啥。迈克尔·杰克逊走了,书店里一码的迈克尔·杰克逊;乔布斯走了,书店里一色的乔布斯;林书豪火了,到处都是林书豪。姑且不论那些有关林书豪的传记之类的出版物侵权不侵权,笔者只想知道那些素材和观点的来龙去脉。如果那些都是搜索和想象的产物,我想去书店买书还不如自己搜索来得更实在些。

终南山隐士对物质依赖极少 古人把隐士比为人中龙凤

【张剑峰】终南文化行者,2008年于终南山下创办《问道》丛书并发起创建传统文化传习基地--终南草堂,著有《寻访终南山隐士》一书。

一个真正向往桃源的人,重要的不在形式而在内心有山水,成为一个隐士犹如行云流水,那是自然而然的事情。每个人都愿意选择让自己和周围人更加自在喜悦的心态来生活。他们住在山中之所以可以这样明净的生活是因为他们参悟了生命的真谛。

张剑峰:内心有山水,桃源则得矣

采访王颖娇口述张剑锋

隐士文化是中华文化的精华

几年以前无意中看到美国汉学家比尔·波特关于在中国寻访隐士的书《空谷幽兰》,一口气读完,我内心震撼了,那些文字像一道闪电,梦然照亮了我的生活。那些隐居者的生活正是我向往的,他们的家园就像我久违的家,而那本书中所提到的隐士大部分就住在距离我生活的城市一个小时车程的地方。这本书使我既悲又喜,悲的是我们的文化要一个异国人来指引,而我们对自己的文化陌生又不自信,喜的是有这个机缘使“隐士”这个被忽略已久的文化开始显露,自古以来隐士文化都是中华文化的精华。

那些隐逸在山里的人,崇尚道德,过着朴素的生活,活得智慧而有尊严。虽然他们有的甚至像原始人一样住在山洞里,也许在一部分都市人眼中他们可怜如乞丐,但他们大多数都很愉悦,是那种因为远离了欲望而从内心深处升起的对生命自身的喜悦。他们很少依赖固定的经济来源,住在山中自己种菜,他们可以吃得很少,或者阶段性的不吃,有时候甚至有野菜和松树叶子就够了。

寻访隐士的过程就是寻找自我的过程。什么是“道”?其实就是作为人对于真我的探寻,对于生命的态度,对于生活的认知和对于这个社会的观察方式。我从隐士们那里获得的东西使我犹如重生,在山中我看到很多隐居者从来不锁门的,他们对每一个人都像对待自己的亲人一样,“路不拾遗,夜不闭户”这一切都是中华民族古老而朴素的传统美德,我认为那是全人类都渴望的生活方式。

不可能都去追求速度的生活

一个真正向往桃源的人,重要的不在形式而在内心有山水,这样的人成为一个隐士犹如行云流水,那是自然而然的事情。在古代,功成身退名遂是天之道,每一个有智慧的人都会这样选择,基本上没有哪个伟大杰出的人是在繁华中走到生命尽头的。古代有品德的那些人得意的时候会归隐,失意的时候也会归隐,汉宰相张良功成归隐,陶渊明失意归隐田园,他们都是著名的隐士,《易经》中既有“潜龙”也有“飞龙”,我们华夏民族是龙的传人,我们的文化人格中一直体现着龙的特性:龙小可以藏于芥子,大只能见首不见尾,隐士自古以来被称谓人中龙凤,老子就是最著名的人中龙。

当全球范围内不是物质匮乏而是人类对于自然的索取已经到了最危险程度的时候,隐士们对待生活的态度就会值得都市人反思。隐居者对于物质的依赖很少,他们热爱自然,不会造成自然的破坏,他们虽然不创造物质但也没有给物质社会带来危害。更重要的是,隐士们保留着一种即将消失的美德,这些美德正是我们缺失的。不谈物质和精神的话,隐士作为一种生活方式的存在极其普通,它是人对生活追求所呈现的一种自然状态,生活方式本来就应该多元化,不可能全世界所有的人都拥挤到城市中去追求速度的生活。

穿越得失,笑看云卷云舒

如果将隐士和我们都市中大多数人对照,就会发现大多数都市人容易患得患失,焦虑。即使成功了,却未必真正幸福,而隐士们的目光会穿越得失,悠然地喝茶,听风,笑看云卷云舒。生活的意义不会绑定在一个具体的事物上,大多数隐士要做的就是如果心灵上有灰尘,那么就时刻洗涤灰尘,给生活中的人和事物更多微笑。

自古以来衡量一个社会是不是最理想主要看人们生活的整体环境和人的精神气质,我们之所以向往汉唐时期,提倡实现中华民族伟大复兴是因为那是一段精神和物质结合得接近完美的时期,数千年来人们一直在感叹人心不古,是因为所有人都会认为只有道德社会才是符合人性,并且使人们能更多获得幸福感。

之所以我们开始反思或者追求返璞归真的生活,那是我们不小心走了极端,我们的祖先留下来的文化讲“中”,我们的民族也是“中华”,可是我们却一度被现象迷失了,在追逐物质和科技文明的路上一路狂奔无法停下来,尽管全世界的人都知道失控的马车会很危险。

一切事物达到良好状态都离不开平衡,现代的两种力量一个是加速向前,一个是慢下来,这两种力量在相互较劲,我们需要争取更多人加入到平衡正在失衡的力量中去,这必然会成为一种主流,但确实需要我们具体去做。

探访世界最大自然保护区:非洲五国共同打造(3)

8. 小火烈鸟

小火烈鸟

小火烈鸟一群小火烈鸟聚集于博茨瓦纳乔贝河中。乔贝河穿越乔贝国家公园,该国家公园如今也是卡沙跨界自然保护区的一部分。在乔贝国家公园中,河流两岸到处都是各类野生动物,也为游客提供了许多近距离观看野生动物的机会。此外,乔贝国家公园中还有茂盛的草场、宽阔的洪泛平原以及树种多样的森林,其中包括相思树、猴面包树等著名树种。

9. 河马

河马

河马一群群河马在奥卡万戈河上游清澈的河水中戏水。偷猎是卡沙跨界自然保护区需要面对的一个重大难题。据利萨-斯蒂尔介绍,近来纳米比亚等国在打击偷猎行为方面成果显著,这主要归功于基于当地社会的自然保护措施,如聘请自然保护巡逻队等。随着前往纳米比亚保护区观看印度豹、大象、水牛、狮子和犀牛等野生动物的游客越来越多,当地人的收入也越来越丰厚,他们也更加有动力去保护这些野生动物,从而可以更好地预防偷猎行为。卡沙保护区管理者希望这种良性循环模式能够推广到保护区内的其他国家。

10. 斑点鬣狗

斑点鬣狗

斑点鬣狗一只斑点鬣狗正在博茨瓦纳奥卡万戈三角洲上的一个水坑边觅食。鲍耶斯表示,“开发卡沙跨界自然保护区是未来的希望,但是在确信这片迷人的荒野得到真正完全的保护之前,我们还需要做许多工作。”

11. 牛背鹭

牛背鹭

牛背鹭一群牛背鹭聚集于奥卡万戈三角洲的两棵树上。奥卡万戈河是世界上最大的内陆水系之一,其源头位于安哥拉的高地地区,河流流经纳米比亚的卡万戈河,最后流入博茨瓦纳,消失于奥卡万戈三角洲。

12. 午夜会餐

午夜会餐

午夜会餐在博茨瓦纳奥卡万戈三角洲,一群狮子在夜间进食。享特利表示,“尽管卡沙跨界自然保护区面临许多挑战,但我仍然相信,任何保护议题都是值得鼓励的。不过,期望值应该是非常现实的。”(彬彬)

探访世界最大自然保护区:非洲五国共同打造(2)

4. 亲昵

亲昵

亲昵在博茨瓦纳奥卡万戈三角洲上,一头年轻的非洲象正在用鼻子亲昵地抚摸自己的伙伴。卡沙跨界保护区内生活着大约32.5万头大象,数量几乎相当于非洲大陆全部大象数量的一半。世界野生动物基金组织纳米比亚项目负责人利萨-斯蒂尔表示,卡沙保护区目前面临的一个严重问题是,如何解决人类与日益增多的大象之间的矛盾。比如,人类定居点附近的大象经常会破坏农民的田地。在世界野生动物基金组织的帮助下,赞比亚卡卡翁加村正在尝试一种解决方案,将“辣椒炸弹”(一种辣椒与大象粪便的液态混合物)泼撒于农田周围,这样既可以把大象挡在农田之外,又可以提高当地农民种植辣椒的收入。

5. 水下花园

水下花园

水下花园一名潜水员潜入到博茨瓦纳奥卡万戈三角洲上的一个水下洞穴。利萨-斯蒂尔介绍说,“在非洲其他地方也有跨界自然保护区,特别是在南非。但是,卡沙保护区的特别之处在于当地社会的积极参与。其他跨界保护区更多的是上层管理,但这一次各国承诺当地社会也会积极参与。”然而,享特利的近期研究显示,目前来看,当地直接受益于此的人并不多。享特利表示,“如果直接计算一个人的收益多少,当地社团如何瓜分利益,这样就显得太简单化了。如果转化这些利益,执行起来有多重困难。”

6. 午餐

午餐

午餐卡沙跨界自然保护区是600多种鸟类的家园,其中包括本图所示的欧洲食蜂鸟,它正在博茨瓦纳奥卡万戈三角洲捕食。除了人与动物的矛盾外,卡沙保护区面临的最大挑战还包括:野生动物偷猎行为、失控的林业砍伐行为以及偏远地区的旅游基础设施建设问题。

7. 疾驰

疾驰

疾驰一头印度豹正在博茨瓦纳奥卡万戈三角洲上疾驰。在卡沙跨界自然保护区内,数千物种将获得纵横驰骋的自由,它们包括印度豹、犀牛、大象、豺狗、狮子、水牛、河马、美洲豹等。

探访世界最大自然保护区:非洲五国共同打造

新浪环球地理讯 北京时间3月29日消息,据美国国家地理网站报道,2011年,非洲安哥拉、博茨瓦纳、纳米比亚、赞比亚和津巴布韦等五国首脑共同签署了一项国际合作协议,计划各国携手建立一个号称世界上最大的自然保护区--卡沙跨界自然保护区。据世界野生动物基金组织介绍,卡沙跨界自然保护区包括36个国家公园、野生动物保护区、野生动物管理区和旅游区等。

其实,在协议签署之前这项工作已经实际推动了许多年。世界野生动物基金组织纳米比亚项目负责人利萨-斯蒂尔表示,“这一保护区非常与众不同,因为有五个国家基于自然保护的目的共同参与。目的就是打造一个一流的自然保护区和旅游目的地,当地社会将是最大的受益者。”世界野生动物基金组织为这一项目提供基本的技术和资金支持。

1. 三角洲之王

三角洲之王

三角洲之王一头非洲雄狮在博茨瓦纳奥卡万戈三角洲上徘徊,奥卡万戈三角洲也是卡沙跨界保护区的一部分。南非开普顿大学自然保护主义者布莱恩-约翰-享特利在安哥拉从事自然保护工作已长达30年。享特利表示,卡沙跨界保护区目标很伟大。“此前建立的一些跨界保护区,往往只是得到总统或总理口头上承诺,虽然都得到了数额可观的资金赞助,但最终成功的案例很少,这仅仅是因为缺少各国的理解与包容。”

2. 维多利亚瀑布

维多利亚瀑布

维多利亚瀑布维多利亚瀑布位于赞比亚和津巴布韦接壤处,是世界上最大、最壮观的瀑布之一,也是游客最容易抵达的瀑布。除了安哥拉以外,卡沙跨界保护区内的其他国家都以成功的生态旅游和野生动物旅游业而闻名。在旅游方面,卡沙跨界保护区协议承诺很多,可以进一步促进该地区的生态旅游等产业的发展,提升经济实力。美国杜克大学生态学家斯图亚特-皮姆表示,“卡沙跨界保护区是非洲最壮观的野生动物保护区之一。”

3. 清晨小吃

清晨小吃

清晨小吃在清晨第一缕阳光下,羚羊漫步于赞比亚喀辅埃国家公园中,享受着美味的早餐。喀辅埃国家公园是卡沙跨界保护区的一部分。南非开普顿大学鸟类学家、自然保护主义者史蒂夫-鲍耶斯表示,“卡沙保护区是该地区一个神奇的成就。经过近十年的酝酿,终于将美好的愿望变成了各国共同的保护行动。”

全球变暖为地球自然变化 人类活动非决定性因素

全球变暖已引发了一系列危害,但这真是人之过吗?

科学网(kexue.com)讯 人类活动过量排放二氧化碳导致全球变暖已是科学界共识,然而,近日,来自美国的陆尊林教授通过研究认为,全球变暖是地球自身发展的规律,与人类排放二氧化碳没有决定性关系。

陆教授认为,地球在中世纪就有过一次自然的变暖过程,而后又自然降温,甚至一度降温导致"小冰河时期"的出现,这一现象,其实早就被科学界认可,只是科学家普遍认为那次地球的自然升温降温仅仅局限在欧洲地区范围内,因此不具备全球代表意义。

陆教授及其团队在南极洲发现了一种被叫做的"ikaite"的罕见矿物质,它原属于石灰石晶体物质,形成于300-500年前,这种晶体物质形成于冰冷的海水里,并只有在稳定的寒冷条件下才能存在,陆教授认为它的融化源自中世纪的地球变暖。

陆教授认为,中世纪的全球变暖被证是一次全球性的气候变化活动,而如今新一轮的全球变暖只是地球气温变化的自然周期,人类排放的二氧化碳并非起决定作用。(科学网kexue.com 重林)

相关阅读:

声明:科学网(kexue.com)独家稿件,版权所有,转载请注明出处。

勇猛羚羊不惧万兽之王 受挫狮子竟落荒而逃(图)

肯尼亚的一个国家自然保护区内上演了一场勇猛羚羊挑战狮子的好戏

肯尼亚的一个国家自然保护区内上演了一场勇猛羚羊挑战狮子的好戏

据外电20日报道,在非洲的大草原上,狮子可谓是“万兽之王”。然而,近日在肯尼亚的一个国家自然保护区内,却上演了一场勇猛羚羊挑战狮子的好戏,最终,遭受挫败的狮子只能落荒而逃。

当时,一头外出觅食的狮子路过一条河流,忽然发现一只羚羊正在此处饮水,狮子首先端详了一会,发现该羚羊并没有逃跑的倾向。于是,狮子便摆出一副捕食的姿态,欲猛扑向这只羚羊,没想到,这只羚羊丝毫没有胆怯,反而扭过头来,用长长的角直接顶向这头狮子,摆出欲与狮子大干一场的架势。

几个回合下来,最终,这头落败的狮子只能选择离开,另寻别处觅食。

相关阅读

佛山迷路白海豚年纪老迈 专家称暂不会放归大海

作为国家一级保护动物,只在沿海生存的中华白海豚居然迷路到佛山,被珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局工作人员救出。3月17日,了解到,这只白海豚已步入老年,身体状况不容乐观,暂不能放回大海。

获救的中华白海豚从佛山运抵珠江口中华白海豚国家级自然保护区,初次体检正常,只是白细胞偏高。3月15日,白海豚忽然发生一些异常状况。管理局从香港海洋公园请来7位国内外专家,对白海豚进行第二次体检,发现它因肺部感染导致白细胞达到每单位18000个。

据悉,这只白海豚年龄大约为40岁,相当于人类的60多岁,而目前最高寿白海豚年龄是43岁。珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局副局长万焕通介绍:“它的牙齿基本掉光,剩下的也已经磨平,所以它进食时,常常会出现小鱼从嘴里滑出,如果现在将白海豚放归大海,它必死无疑。”

据香港专家介绍,这只白海豚不是第一次迷路,早在1996年,它就出现在香港海域,当时它的背部就受伤了。但它依然能活到现在,真的很顽强。

中华白海豚的健康情况一直牵动着许多人的心,这几天到保护区参观、看望白海豚的人逐渐增多,香港海洋公园的专家自告奋勇留下来照顾它。

相关阅读

<中国国家地理>2012年第03期封面筛选故事(图)

光总是使人愉快的,即便那些守候星空的人,也是为了寻找另一种光。在山东沂蒙山区,得益于天时地利,摄影师拍下了璀璨的星空(2号封面):天空似纯净的蓝色幕布,幕布四周缀满了疏密有致、明暗相间的繁星,中央最为夺目的,是众星拱卫的木星——它曾频繁出现在东西方的神话里,古罗马人以众神之王朱庇特为它命名。时值4月,地面上树木的“羽翼”尚未丰满,黑色的剪影显得遒劲而轮廓分明,这是公园的一角,这里常年都能观赏到繁星,浪漫的当地人于是为公园取名“星光湖”。公园的地底下还有一个喀斯特湖泊,因为萤火虫常聚集于此而有“萤光湖”的美称,似乎是对天上这幅胜景的回应。但这张暗含了东方哲学意味的照片,终究因为画面构图的不够大气而被淘汰。

地处四川省荥经县的新添古镇(3号封面)始建于清代,原是茶马古道上的重要站点。画面中央的坝子便是当年的驿站,镇上的百来户人家以驿站为中心,在四周井然有序地铺展开来,并将古镇的范围推向更远处的河流和青山。中国最好的传统就是建筑和自然完美融合,这在新添古镇有最好的体现。乡民对自然有直接的了解,向自然取材,尊重自然功法。可惜,关于古镇的话题有些陈旧。

4号封面呈现了海蜇惊人的美。它的顶端像是完美的华盖,下端则似发达的根须妆扮成的粉色地窖,藏在这两者之间最娇嫩、最精贵的部分,像是半遮半掩的寝宫。但它的极度漂亮,削弱了我们想要表达的主题:光。

只有1号封面恰当地道出了我们想说的话。一位天文爱好者在珠三角的罗浮山顶拍下了这张因为地球自转而划下的星星流动弧线。它们看似密集,其实不多,因为地面的灯火太过辉煌,快把远处的地平线烧起来了。灯火勾勒了城市的形状,和星辰一样使人心醉神迷。但是毕竟,电灯发明的历史不过100多年,而星空,早在此前几十亿年便已伫立此地。作为后来的客人,人间的灯火还是客气一点比较好,地面上再伟大的景观终将灰飞烟灭,唯有天上的银河才是永恒。

相关阅读