科学

荷兰爆发超级细菌疫情 27人死亡近2000人感染

科学网(kexue.com)讯 北京时间7月28日消息,荷兰爆发超级细菌!已经造成27人死亡。现在,这种细菌已经被证实是"克雷伯氏菌"(Klebsiella),但是目前还不能确认所有的死亡病例都是由该细菌直接导致。

据科学网了解,荷兰鹿特丹的马斯城医院26日宣布,在近两个月时间里,共出现了27人不明死亡,经过检验都在死者身上发现了“克雷伯氏菌”,是否这种细菌就是死亡的关键,仍在调查。马斯城医院表示,目前有78人确诊感染了该细菌,另外有1967人疑似感染。据院方估计,确诊病例还会增加,但是最近一周时间内没发现确诊病患,疫情正在控制中。

根据介绍,人类感染克雷伯氏菌会引发肺炎、尿道感染和菌血症等病症,曾在法国、印度和以色列等多国爆发过疫情。

(科学网-kexue.com 玛格)

港猩红热已夺2幼童性命 病菌令抗生素失效(图)

袁国勇(左)表示,猩红热致病的甲类链球菌,对抗生素有抗药性的比率由过去的1至3成急增至6成

据香港《文汇报》报道,猩红热肆虐香港,今年至今已累积564宗个案,5间学校爆发疫情,夺去两名幼童的性命。香港大学微生物学系系主任袁国勇日前指出,港大解构引致猩红热的甲类链球菌后发现,病菌的抗药性比率上升1倍达60%,令抗生素失药效,而且变种

猩红热抗药性急增

袁国勇昨日表示,今年是香港猩红热4年一次的高发期,但疫情十分不寻常。引致猩红热的甲类链球菌,呈抗药性的比率由过往10%至30%,急增至60%,即60%甲类链球菌对抗生素失效,变得更难医治。

他又表示,香港以往的猩红热个案以M1型及M12型占20%至30%,今年M12型却占一半。早前病逝的两名幼童也分别患M1型及M12型病菌。

袁国勇指出,港大解构细菌的基因图谱后,发现出现基因“洗牌”,M12型甲类链球菌有3%基因排序已经改变,导致细菌更易传播。他表示,在1900万个基因组别中,有64万个已经改变,是导致抗药性的主因,另外表面细菌抗原改变,亦令细菌更易在人类皮肤表层或喉咙繁殖,而且更易黏附器官,传播得更快,加重今年疫情。

疲倦发烧征 状类似流感

细菌变种与滥用抗生素有莫大关系,袁国勇呼吁医生及市民不要滥用抗生素,由于猩红热和流感的征状非常相似,例如发烧、疲倦征状,都是流感与猩红热的共同征状,但如果发烧加上出疹,就有可能是猩红热。

袁国勇还建议医生先观察病人是否持续高烧、喉咙是否发红,倘没有有关病征便不应处方抗生素,“若病人求诊时已发高烧,可以做测试,检查喉咙有没有甲类链球菌抗原,有的话才处方抗生素”。

针对猩红热疫情,香港医管局已由前日起,对出现皮肤及喉咙感染等征状的病人抽取样本化验,加强监控病菌散布和变种情况。

探秘婆罗洲巨型洞穴网:发现6万年细菌(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月28日消息,据美国国家地理网站报道,30多年前,科学家在马来西亚的婆罗洲沙捞越姆鲁山国家公园地下发现了一个天然洞穴网络。今年5月,一个英国探险小组对沙捞越姆鲁山洞穴系统进行了新的研究和考察,继续绘制这个蜿蜒曲折的地下网络的结构图。根据他们公布的最新照片,这个洞穴系统确实是别有洞天,拥有许多以前不为人知的秘密。

1.奇妙的地下秘密

在黑手洞(Black Hands Cave),探险小组成员、英国洞穴研究学会主席安迪-艾维斯(Andy Eavis)用自己的手与洞穴中的手印图案比大小。除了手印外,考古人员还发现了生活在钟乳石中的史前细菌和峭壁之上的古人类墓地。在婆罗岛洞穴研究方面,艾维斯堪称一位经验丰富的专家,据他介绍,这些手印的年代尚未确定,但他认为它们可能没有看上去那么古老。当地居民经常进入山洞,采集因雨燕“口水”长成的巢(燕窝)。燕窝在亚洲尤其是中国被视为美味佳肴,一般放入汤中享用。艾维斯说:“燕窝同银子一样贵重。这个洞穴里面有许多采集燕窝的人乱写乱画的东西。”

2.黑蛇洞口

英国探险队两名成员站在黑蛇洞(Racer Cave)的入口。黑蛇洞是沙捞越姆鲁山洞穴系统的一部分,这个洞穴在地下延伸数百英里。据艾维斯介绍,悬吊于洞顶的奇特、弯曲的钟乳石是生活在这种石灰岩层中的细菌的产物。细菌的生长受到洞口光线的影响,反过来,钟乳石的生长又受到细菌的影响,矿物沉淀会在细菌周围聚集,进而导致钟乳石外貌千差万别。

3.奇形怪状的岩石结构

黑手洞中,探险队员从奇形怪状的石灰岩结构穿过。在沙捞越姆鲁山洞穴系统的另一个部分中,英国探险小组发现了可能是古人类墓地的结构。据艾维斯介绍,这个地下坟墓内有人骨和大型陶器,摆放在精致的木制平台上。这处遗址以前尚未有人研究过,艾维斯估计,它的历史可追溯至距今500年至5000年前。探险小组并没有动这些遗骸,只是拍照,为了保护墓地,他们还没有公布这处遗址的照片和准确位置。

4.鹿洞:发现6万年前的雨水和古代细菌

这是鹿洞(不久以前还是世界上已知最大的洞穴通道)的北口,是从研究小组1978年最早探索沙捞越姆鲁山洞网络的地点拍摄的。从那时起,研究人员已给该地区长达186英里(约合300公里)的洞穴绘制了结构图。据艾维斯介绍,最新探险活动对长1.8英里(约合3公里)的未勘测洞穴展开了研究,主要是收集岩石沉淀物用于科学分析。采集的样本包括钟乳石碎片,里面含有6万年前的雨水和古代细菌。他说:“我们发现了依旧活着的‘侏罗纪公园’细菌。整个洞穴网络有数十亿种不同类型的细菌。”

探秘巴哈马海下蓝洞:或提供地外生命线索(图)

阿巴科岛上的“丹之洞”中,一名潜水者沿着维系生命的引导线,在石笋丛中穿针引线般前行。稍一疏忽,脚蹼就有可能把具有成千上万年历史的矿物构成踢个粉碎。

阿巴科岛“锯木厂水洞”中深度9至11米的地方,细菌把水染上了色彩。在这里以及下方无色的水层中,存在有毒的硫化氢。潜水者小心翼翼穿行而过。

巴哈马群岛的蓝洞是一座科研宝藏,甚至可能提供有关地球之外生命的线索。然而探索的过程却险象环生。

撰文:安德鲁 · 托德亨特 ANDREW TODHUNTER

摄影:韦斯 · C。斯基尔斯 WES C. SKILES 翻译:陈昊

我们沉入“星门”,用潜水灯的光束扫荡着幽暗空间。距地面15米的地方,隐现出一层灰色的迷雾,密度比纤维织物要轻,像是一张张螺旋状的蜘蛛网,若隐若现地闪着银光,静静地悬浮在一片黑暗之中。这层雾是硫化氢,是一种由细菌菌落和腐烂有机物产生的有毒气体。

进入这种气体层的潜水者会感到皮肤瘙痒刺痛,或者发生眩晕,气体穿透肌肤、通过肺进入新陈代谢的过程中,有些人会闻到类似臭鸡蛋的气味。“星门”中的气体浓度相对较低,但我在下降的过程中还是感到一阵恶心。我看了一眼向导,布赖恩· 考库克——世界顶尖洞穴潜水家,他看起来泰然自若。我的脑袋开始嗡嗡作响,很显然,我对毒气极其敏感。史诗《贝奥武甫》里,深水中的“微暗蛇形”守护着格伦德尔和其母巢穴所在的湖泊。“星门”中的迷雾似乎扮演着类似的角色——毒气屏障阻挡外人进入洞穴深处。

近海的水下洞穴,也就是所谓的海上蓝洞,是大海的延伸,受同样的凶猛潮汐影响,并滋养着诸多与附近水域相同的物种。而内陆蓝洞却与地球上其他任何环境都不同,这在很大程度上取决于它们的地质状况和水化学特征。在这些水下洞穴中,比如安德罗斯岛的“星门”,由于没有潮汐涨退的影响,导致水体的化学分层十分清晰。薄薄的一层淡水覆盖在咸水层之上。淡水层发挥了封膜的作用,把咸水与大气中的氧气隔离,抑制细菌导致有机物腐败。紧挨淡水层之下的细菌以硫酸盐(水中的一种盐分)为生,从而产生硫化氢。陆地上的硫化氢也称作阴沟气,大量吸入这种气体可导致神经错乱或死亡。

内陆蓝洞是天然的实验室,其科研价值可与图坦卡蒙之墓相提并论。从潜水者的角度来看,它们与珠穆朗玛峰或者乔戈里峰地位相当,探险者需要具备极其专业的技能、装备和经验。洞穴潜水者甚至比登山运动员面临更加严峻的考验,需要在巨大的时间压力下进行作业。出现问题时,假使他们无法在氧气用完前解决问题并回到洞口,就必死无疑。

目前为止,只有少数几个科学家进入过蓝洞。而在2009年夏秋季节,一个背负多项使命的洞穴潜水和科研小组花了两个月的时间,研究巴哈马群岛中的安德罗斯、阿巴科和另外五个岛屿上的蓝洞。在国家地理学会和巴哈马国家博物馆赞助下成立的“巴哈马群岛蓝洞探险队”由基斯· 廷克领导,这一构想最初是由迈阿密大学的肯尼· 布罗德提出,他是一名资深洞穴探险家和人类学家。在风趣幽默、干劲十足的布罗德的带领下,布赖恩· 考库克担任安全监督官,优秀洞穴潜水家韦斯· 斯基尔斯负责摄影与录像,小组成员们对二十多个蓝洞进行了约150次潜水探险。他们收集的资料有望加深我们在各个领域的见解,从地质和水化学,到生物学、古生物学、考古学甚至太空生物学——研究宇宙生物的科学。

队员们十万火急地展开工作。按照现在海平面上升的速度(下个世纪内可能会上升一米),未来几十年内,许多内陆洞穴将被海水淹没,其微妙的水化学状态和极具科研价值的环境都将遭到破坏。同时,人们还常把蓝洞当做垃圾场,使岛上最大的天然淡水资源库遭污染。“看看我们对近在眼前的美丽资源造成的破坏,比如红杉林、鲸类和珊瑚礁。”布罗德说。他解释道,尽管地下世界对人类极为重要,但由于它不易为人所见,所以没有被列入优先保护的行列。因此,此次探险的目的也在于把蓝洞的重要性和其所面临的威胁公诸于众。

我们下意识地把生命与氧气联系在一起,但实际上生物在没有氧气的环境下在地球上生活了十几亿年。有些讽刺的是,“氧气革命”是因细菌兴旺发展、把氧气当做废物排出而引起。宾夕法尼亚州立大学地学系太空生物学家珍· 麦克雷蒂正致力研究巴哈马群岛蓝洞的水化学特征,以期了解与地球最初孕育生命的无氧状态最为接近的环境。她的兴趣点主要在于从大约40亿年前(地球上开始出现生命)到约25亿年前(科学家所谓的氧气革命)的时期。通过调查蓝洞无氧水境中的细菌,她可以推测遥远行星和卫星上的无氧水境中可能存在怎样的生命体。“整个宇宙是以同样的元素构成,”麦克雷蒂说,“可栖居的星球之间很可能具有许多共同特点,比如适宜生存的温度和水体。”许多太空生物学家相信这种环境可能存在于火星表面深处液态水体和木卫二冰冻地壳之下的海洋中——就更不用说远方与地球更加类似的世界了。

麦克雷蒂不会潜水,但她是个活跃的无水岩洞探险家。她帮忙拖曳容器、绕绳索,并和年轻的巴哈马人聊关于洞穴矿泥和宇宙间存在生命的可能性的问题。在她的指挥下,潜水员们获取水、细菌和硫化氢的样本,取样范围覆盖从水面到地下80米的地方。她的大部分研究项目,包括DNA检测、细菌培养以及分子化石搜寻等,都必须等回到实验室后用仪器完成,但是硫化氢极易挥发,无法运输,所以她在潜水处用便携式分光光度计分析所取水样中的气体浓度。通过把硫化物的浓度与水深进行比对,麦克雷蒂得以了解不同种类的细菌可能会聚集在蓝洞的哪个区域,以及这些细菌所采用的生存策略。麦克雷蒂的助手是尼基塔· 希尔-罗尔,尼基塔是一名巴哈马籍洞穴潜水员,同时也是迈阿密大学的海洋科学硕士。“星门”的入口就位于她的家族世代占有的土地上。

“为了让大家明白每个洞穴的独特性,”麦克雷蒂说,“我们对五个蓝洞中微生物的DNA进行了分析,结果没有发现一个共有的物种。”她常为洞穴生物获取能量的多种方式感到惊讶。“有些生物体采用的手法,是我们以前用化学原理解释不通的。”她说,“如果我们能够准确理解这些微生物谋生的方式,便能找到对无氧世界的研究方法。”

我和考库克穿过硫化氢层,进入下方漆黑一片的水中,恶心和头疼的症状很快减轻。我松了口气:这下不用把我学习的水下呕吐法付诸实践了,这里脆弱的环境也因此逃过一劫,不用遭受我腹中早餐(相当于一颗生化炸弹)的轰炸。我们沿着洞穴东墙缓缓下降,直到一个三角形的洞口出现在我们的灯光中——这是通往750米长的隧道“南走廊”的入口。

新浪环球地理独家稿件声明:该作品(文字、图片、图表及音视频)为《华夏地理》杂志特供新浪使用,未经授权,任何媒体和个人不得全部 或部分转载。

紫外光下墨西哥湾泄漏原油:发出橙色光芒(图)(2)

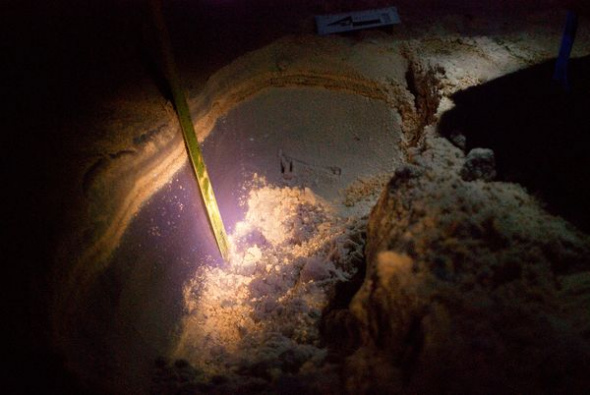

5.露出油层的沟

在南佛罗里达大学海岸研究实验室研究团队挖的沟内,一层层受原油污染的沙子在紫外光照射下发出橙色的光。而干净沙子则是紫色。据卡比介绍,紫外光可有助于清理人员锁定难以发现的原油,接着利用“吃”油细菌加以处理。卡比说:“你可以驱车来到沙滩挖一条沟,比如照片中的这条,看一看是否有橙色沙层,然后向那里喷射细菌吃掉原油。”但是,有些科学家警告称,刺激细菌生长可能会破坏沙滩的生态平衡。

6.正常光线下的球状原油块

在正常闪光灯照射下,球状原油块在佛罗里达州彭萨科拉沙滩干净沙子映衬下呈现黑褐色。卡比说,他不清楚是否还有比紫外光更高效的原油探测工具了。例如,气味检测仪在探测原油时就不灵光。他问道:“你怎样闻到它?”因为整个区域都散发着原油一样的气味,锁定某个来源是一件非常困难的事情。

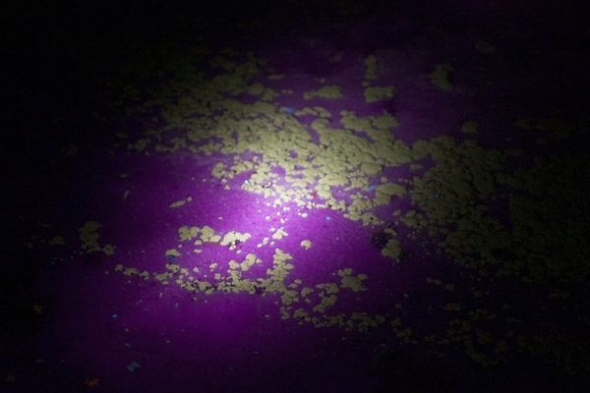

7.紫外光线下的球状原油块

在紫外光闪光灯照射下,同样的球状原油块在沙子的映衬下散发着黄色的光,而沙子则是紫色的光。卡比说,通过紫外光,就有可能确定泄漏原油冲到某一区域岸边的时间。卡比表示,他发现,在紫外光的照射下,“过去漂浮在海面上的原油更多地呈现橙绿色。原油变得越干,这种颜色就越重。”

尽管如此,鉴于湿度等因素,很难准确判定原油冲上岸边的日期。目前尚不清楚墨西哥湾泄漏原油呈现各种颜色的原因。卡比说,从粉色到橙色,碳氢化合物可以发出各种颜色的光。据他估计,原油之所以发出橙色的光,可能是因为里面含有铁质,不过,只有在实验室中分析了污染原油的成分,才能找到真正的答案。

8.正常光线下的脚印

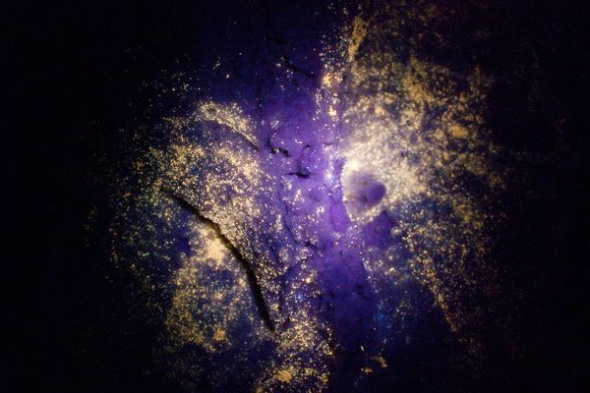

佛罗里达州的海湾岛国家海滨公园,沙滩上的脚印在正常闪光灯照射下看上去非常干净。卡比说,间接污染“是个大问题”,比如通过鞋使得原油扩散,卡比对美国政府官员未公开泄漏原油毒性的做法提出了质疑,美国有政治家认为,政府不公开这方面的信息是为了能让彭萨科拉沙滩和其他深受游客欢迎的海岸继续开放。卡比说:“这就像是《大白鲨》中埃米堤镇的镇长,反应真是太迟缓了。”在这部由斯蒂文-斯皮尔伯格导演的经典电影中,镇长在旅游高峰季节拒绝关闭鲨鱼经常出没的海滩。

9.紫外光线下的脚印

在紫外光的照射下,同样的脚印呈现出受原油严重污染的痕迹。卡比说,当前情况下,将原油从自然界清除的最佳办法或许是所谓的“生物修复”。据他介绍,一旦原油不再大量冲上海岸,例如爆裂井头的问题得到解决,“你就可以向沙滩喷洒细菌,令其去吃原油,留下干净的沙子。这种细菌可以自然产生,收获以后将它们放入42加仑(160升)的桶中,这样,我们就能将它们喷洒在富含食物的环境中。”

人类丢弃药物催生抗药细菌威胁海洋生物(图)

新浪环球地理讯 北京时间6月25日消息 据美国国家地理网站报道,美国科学家警告说,人类随意丢弃的药物正在催生一种抗药性“细菌怪物”,更为可怕的是,这种细菌可在鲨鱼体内大量繁殖,令其染上危险疾病的风险大增。

美国伊利诺斯大学临床兽医学教授马克-米切尔领导实施了这项研究。该研究表明,青霉素等抗生素可能会辗转流入海洋,刺激抗药性细菌在海洋中不断进化和繁殖。米切尔说:“细菌之间基本上存在性行为。它们可以传播遗传物质。”米切尔和同事在七种鲨鱼(如牛鲨、柠檬鲨和护士鲨)和红拟石首鱼体内发现了耐抗生素细菌。

红拟石首鱼生活在伯利兹城、佛罗里达州、路易斯安那州和马萨诸塞州等地区的沿海水域。米切尔指出,虽然基因随机突变可以解释细菌为何具有抗药性,但也有大量证据证明人类对这种细菌的滋生也有着不可推卸的责任。米切尔说:“我们会怎样处理尚未服用完的抗生素?通常会将它们倒入马桶冲走,或是干脆扔进垃圾桶。”

米切尔指出,暴露于这些药物中的细菌会产生抗药性,所以,“我们就有了制造这些细菌怪物的风险。”这些“细菌怪物”可能会引起鲨鱼和其他鱼类染上危险的疾病。研究人员还担心,具有抗药性的细菌最终会重新回到人类的食物链。虽然鲨鱼不是人类饮食的主要组成部分,但我们会食用鲨鱼吃掉的东西,如蟹、虾和其他鱼类。

米切尔警告说,人们应该意识到这些风险,妥善处理食物以避免受到感染。他说:“我会吃像寿司之类的东西。在知道那几类风险后,我们尝试用健康的野生鱼类做寿司,在野外,鱼类暴露于药物的可能性更小。”研究结果将刊登在最新一期的《野生动物医学杂志》(Journal of Zoo and Wildlife Medicine)上。(孝文)

“超级细菌”出现动物变种 挤奶工人容易受感染

据澳大利亚媒体6月3日报道,英国剑桥大学的科学家日前公布的最新研究结果表明,英国和丹麦牛奶中存在一种“超级细菌”的新变种,目前已经出现人类感染病例。尽管这种抗药细菌不太可能通过奶制品传播,但是与奶牛接触的工人有被感染的危险。

剑桥大学兽医学高级讲师马克·霍尔莫斯发表在英国《柳叶刀》医学杂志上的研究成果显示,这种此前从未见过的细菌会对公众健康造成潜在威胁。虽然因为奶制品一般都消过毒,这种细菌通过食品传播的可能性不大,但那些与奶牛接触的工人却可能被感染。

这种细菌属于被称为“超级细菌”的耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)的最新变种。MRSA被媒体称为“食肉菌”,它能够通过感染人体上的伤口致人死命,对全球的医疗机构来讲都是一种重大的威胁。

霍尔莫斯称,最令人担心的是,这种MRSA的新变种不能用传统遗传检测方式化验出来,可能导致病人被用错抗生素。霍尔莫斯的同事劳拉·埃尔瓦雷兹说,奶 牛场工人感染这种新细菌的可能性最高,但现在他们还不清楚这种细菌是否具有高危感染性。他们是在研究奶牛乳腺炎的时候,意外发现这种新细菌的。

研究人员对正在医院接受MRSA感染治疗的病人进行检查后发现,已经有感染这种MRSA新变种的病例,其中苏格兰12例,英格兰15例,丹麦24例。

蒙大拿大学研究称 细菌与多种天气事件密切相关

据美国物理学家组织网5月25日报道,日前在美国新奥尔良举行的第111届美国微生物学学会会员大会上,蒙大拿大学的研究人员称,细菌等微生物在多种天气事件中都起着重要作用,对地球水文循环和辐射平衡同样至关重要。

蒙大拿大学的亚历山大-米肖研究发现,在冰雹形成的第一个阶段就已经有细菌的存在,这意味着在冰雹形成早期细菌就参与其中。由于在云中形成的冰晶是形成降雪或降雨的一个重要条件,这些细菌微生物在冰晶的形成中又起着重要作用,因此除冰雹外,降雪、降雨等其他形式的降水可能也与此相关。

米肖和他的同事是在对数个直径超过5厘米的雹块进行分析后得出上述结论的,这些冰雹收集自2010年6月该校所在地区的一场强对流天气当中。研究人员将这种大冰雹分成了四层,对每一层都分别进行融化和分析。结果发现越接近冰雹内核,可被培养的细菌数量越多。

米肖说,成核的粒子或微粒是形成有效降水的一个重要条件,只有这样才能将水分子聚集在一起。已经有越来越多的证据表明,这些核可以是细菌或者其它生物微粒。

出席该次会议的路易斯安那大学的布伦特-克里斯特纳说,云层中的悬浮微粒对冰核的形成起着重要作用。在云层温度相对较高的情况下,冰晶无法自发形成,必须有赖于冰核的存在。虽然各种各样不同的粒子都可以充当冰核,但是微生物微粒最为活跃,它们在零下2摄氏度左右就能加速冰晶的形成。目前研究最为充分的生物冰核是一种名叫丁香假单胞菌(P.syringae)的植物病菌。丁香假单胞菌具有的一个独特基因,能对其外部膜中的蛋白质进行编码,使其具有束缚水分子并将其排列在一起的功能。这种细菌提供了一种非常有效的冰核模板,可以大幅提高冰晶形成的速度。

研究人员称,气溶胶云层仿真模型实验显示,高浓度的生物内核对冰晶的集中程度和尺寸、对流层中云层的覆盖状况以及地面的降水水平都有着直接的影响,此外还能减弱太阳对地球的辐射。大气中生物冰核的分布以及温度变化情况,都证明了生物冰核在地球水文循环和辐射平衡中扮演着重要角色。

研究发现空气中细菌可引发降水并形成水循环

汽车美容流行光触媒除菌技术 专家称其夸大宣传

光触媒据称是当今世界上治理污染最理想的产品之一,它有氧化还原病毒细菌的作用,从而达到氧化空气、杀菌、除臭等目的。自1972年诞生以来,光触媒技术已经在室内净化等多个领域中占有一席之地。

近年来,随着高科技、新观念的汽车保养后服务时代的到来,光触媒技术也渐渐在汽车美容店里悄然兴起。但这样的绿色清洁新技术在实际使用中情况如何呢?就此,笔者走访了北京一些4S店和汽车美容店。

光触媒除菌清洁在日常生活中可行

在北京一家路边的汽车美容店铺,工作人员正在使用上海一家公司的汽车光触媒除味喷剂来清除甲醛。笔者看到喷剂瓶身的说明上写道:“车用除味剂采用纯天然植物萃取精华液以及含产生强活性羟基自由基(-OH)的物质,并独特添加了纳米级TiO2及抗菌材料和芸香等中草药成分,经特殊工艺生产而成的一种车内空气净化产品。能快速、彻底分解车内的甲醛、苯、氨、TVOC等有毒气体。彻底消除汽车在行驶中产生的氮气化合物(NO、NO2)以及含硫化合物(SO2)等有毒气体。同时具有消毒杀菌、预防感冒、流感等疾病的传播。本品对人体无毒、无害,无二次污染。”

据工作人员介绍,它的使用方法很简单,用喷雾法将其喷在可直接喷涂在汽车仪表盘、及出风口、风档玻璃、座垫套车厢顶部和底版上。它具有快速杀灭细菌,分解有害物质除去异味,净化车内空气的功效,用量差不多每平方米15—25ml。

中科院化学研究所的赵老师告诉笔者,运用光触媒除菌清洁的原理在日常生活中还是可行的。“二氧化钛在光能的作用下产生电子和空穴,这里的正电子就会氧化有机物成二氧化碳和水。”病毒也是有机物,也的确会被氧化还原,起到强大的杀菌效果。

但北京来宝汽车美容公司的董事长李文强表示,一般顾客对汽车清洁的要求只限于清洗,不会提出用光触媒除菌杀毒的清洗“高要求”。

宣传略有夸大

笔者查阅光触媒净化原理的相关材料了解到:在光照射下,光触媒能吸收相当于带隙能量以下的光能,使其表面发生激励而产生电子和空穴。这些电子和空穴具有很强的还原和氧化能力,能与水或容存的氧反应,产生氢氧根自由基和超级阴氧离子。这些空穴和氢氧根自由基的氧化能大于120kcal/mol,具有很强的氧化能力,几乎能将所有构成有机物分子的化学键切断分解。因此可以将各种有害化学物质、恶臭物质分解或无害化处理,达到净化空气、抗污除臭的作用。也就是说光触媒将病毒和细菌也“顺便”氧化掉了。赵老师认为,使用这样的光触媒技术清洁汽车还是比较绿色环保的。

李文强介绍说:“光触媒技术其实我们四五年前都听过,但是业内用的也不太普遍,可能是成本过高的原因。”他的汽车美容公司有两种清洗机:一种是清洗桑拿机,清洗消毒二合一;另一种是消毒、净化空气。

经过光触媒高科技产品清洗的车,据说清除了细菌和病毒,“空气清新指数”可以大大提升,但是一些汽车美容机构关于光触媒的介绍宣传也不免掺水,夸大其词。

比如说某机构的宣传中“长久产生负离子”“产生负氧离子,清新空气”,赵老师认为这是言过其实,“光触媒这样的反应只是可以净化空气中的污染物,不会有进一步的化学反应,生成氧离子。”高效除尘、脱臭、消毒、杀菌、分解甲醛、苯、二甲苯、氨气、氮氧化物等有害物质。

对于光触媒清洗的车能保持多久,李文强坦言不会很久:“一般宣称会持续一年,一般的话肯定到不了一年,除非是很注意卫生的女性车主。如果像我这样每天吸烟的,能保持2—3个月就不错了。”