科学

墨西哥疑发现已知古中美洲最早游戏(组图)(2)

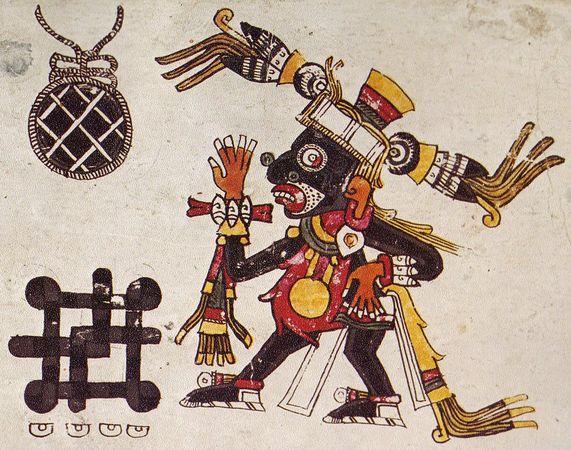

5.纳瓦人的“游戏女神”

纳瓦人的“游戏女神”(图片提供:Barbara Voorhies)

纳瓦人的“游戏女神”(图片提供:Barbara Voorhies)这张16世纪图画中绘制的是纳瓦人的“游戏女神”。纳瓦人是生活在墨西哥中部的一个阿兹特克民族。阿兹特克人喜欢玩一些靠技巧取胜的游戏,包括保龄球和跳棋。美国加利福尼亚州圣巴巴拉自然历史博物馆人类学分馆负责人约翰·约翰逊(John Johnson)表示:“印第安人的游乐场从某种程度上讲并不是什么新鲜事,这始终是一项深受欢迎的活动。”约翰逊没有参与沃希斯的研究。

6.陶器游戏器具

陶器游戏器具(图片提供:Barbara Voorhies)

陶器游戏器具(图片提供:Barbara Voorhies)沃希斯还在特拉华切罗的一个贝冢发现了陶器游戏器具(如图所示),其年代可追溯至公元前300年至公元250年之间。她还希望找到与记分牌年代相同的骰子,不过,由于游戏器具可能用木头制成,在经过了数千年的岁月以后,不可能留存至今。有关特拉华切罗考古遗址的许多谜团仍未解开,尤其是在大片粘土地面的用途上面,沃希斯怀疑这片地专门为玩游戏所建。科学家目前仍在分析粘土的化学成分,沃希斯的考古小组或许能从中找到一些线索。

7.考古发掘现场

考古发掘现场(图片提供:Barbara Voorhies)

考古发掘现场(图片提供:Barbara Voorhies)2009年,考古人员正在发掘被丛林包围的特拉华切罗贝冢遗址。沃希斯说,查图托人搭建了临时性的捕鱼营地,从湿地搜集海产品,在大型“海滨野餐”中煮着吃。数千年过去了,这种饕餮大餐留下了一堆堆的贝壳,即便到了今天,特拉华切罗周围到处都是。

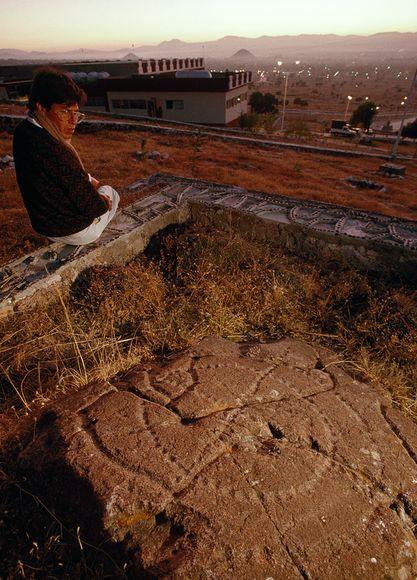

8.类似巴棋戏的游戏?

类似巴棋戏的游戏?(图片提供:Kenneth Garrett, National Geographic)

类似巴棋戏的游戏?(图片提供:Kenneth Garrett, National Geographic)在这张资料照片中,墨西哥考古学家罗多尔夫·西德(Rodolfo Cid)坐在雕刻于石板上的神秘圆圈附近,不远处就是墨西哥特奥蒂瓦坎金字塔。美国《国家地理》杂志专家猜测,圆圈或许是测量人员留下的标记、日历,或是一种类似巴棋戏(以贝壳为骰子的四人游戏)的靠技巧取胜的游戏。沃希斯说,虽然她可能永远也别想知道查图托圆圈的用途,但最新结论已彻底改变了她对史前查图托人的认识。沃希斯说:“我将一生的大部分时间用来研究这些奇特的民族,而对这些民族娱乐方式的意外了解,令他们在我的眼中变得更加真实。”(孝文)

古巴勒斯坦希律王皇家剧场包厢揭开神秘面纱(2)

4.工人在现场工作

虽然在这张照片中,一名工人的手工操作看似简单,但挖掘希律王皇家剧场包厢的干壁画却要求工人们必须具有精湛的技艺。内策尔说:“我们遇到过问题,当你将干壁画暴露在外时,它们就像粉末一样迅速分解。”内策尔的考古小组目前正与以色列博物馆的专家合作,保护希律王皇家剧场包厢的各类艺术作品。

内策尔说,壁画中的埃及景观反映了当时常见的艺术模式,同时也让他想到源于他自身经历的艺术主题。内策尔说:“我记得小时候,以色列几乎所有房屋都绘制了瑞士风景画,一种有山、有树、有雪的理想化景致。”内策尔称,对于许多古地中海人来说,埃及文化中心亚历山大港具有相同的诱惑力,“尼罗河同样成了经常在艺术作品中被描述的元素之一。”

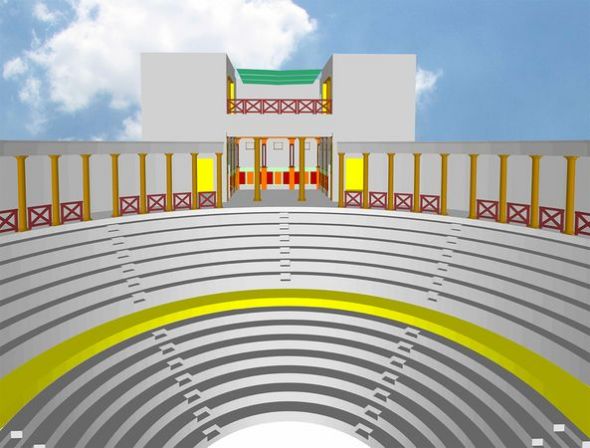

5.圆形露天剧场

内策尔的考古小组在挖掘为希律王陵墓所建的人造山的同时,还不断地辨认出它在成为陵墓以前的结构形式。他说:“我们看到了古罗马剧场特有的圆形结构,接着我们开始挖掘,很快发现了一个半圆形的斜坡,用作观众的座位。我想象了许多戏剧和喜剧作品,这些剧目在当时的古罗马剧场相当常见。”

6.希律王皇家剧场模拟图

在人造山建成以前,希律王的皇家圆形剧场可能与蓝蓝的天空相映成趣。在新近挖掘的皇家剧场包厢内壁,到处是橙黄色和红色图案设计。这个包厢进深26英尺(8米)、宽23英尺(7米)、高20英尺(6米)。内策尔说:“观众从这个包厢看不到舞台,所以,在演出期间,他们可能会向前走,来到座位区的最高处。休息期间,希律王和他的客人们会开怀畅饮,度过一段美妙的时光。”

7.古罗马风格壁画片段

据希伯来大学发表的一份声明称,在希律王皇家剧场包厢内绘制的古罗马风格“窗户”上,家畜出现在被普遍认为应属于“不切实际”静态画面(如静物和剧场景象)上的一种艺术形式上。内策尔说,这些壁画不仅属于古罗马风格,而且还是由古罗马人亲自制作:“这或许是在古罗马将军马库斯·阿格里帕造访朱迪亚前必须完成的一项使命。意大利艺术家亲赴朱迪亚,绘制古罗马风格的壁画,任务完成后返回意大利。”(孝文)

以色列现3500年前异教徒遗物:人面杯男女莫辨

新浪环球地理讯 北京时间6月21日消息 据美国国家地理网站报道,以色列考古学家6月初宣布,他们在以色列北部的一个石洞里发现了大约200件异教徒祭仪所用的物品,这为了解当地的文化提供了重要线索。

1.异教徒祭祀用具

这些文物发现于以色列北部的蒂尔卡希什(Tel Qashish)遗址,其中约100件保存极为完好,包括一个人面杯、油壶和各种各样的餐具。据以色列文物考古局发掘小组成员埃德温-范登布林克和乌奇-艾德介绍,这些文物具有3500年的历史,其中许多可能在当地神庙的祭祀活动中使用,比如这些有多个神秘穿孔的瓶状容器。

范登布林克说:“每当在神庙中举行祭祀活动,这些容器的顶端要么放着食物,要不放着香,以散发迷人的气味。我们尚不清楚这些穿孔的用途。”蒂尔卡希什遗址是在青铜器时代晚期(大约公元前1550年至1200年)被摧毁的,范登布林克认为,当地人或许意识到了要发生暴力事件,所以提前将部分文物藏了起来。

2.考古发掘现场

在以色列北部的考古发掘现场,考古学家乌奇-艾德(右)帮助将祭祀用具从石洞中搬出来。艾德的同事、考古学家范德布林克说:“当地人究竟在祭拜哪位神灵,我们挖掘到的文物未提供任何线索。在这里,即勒万特(跨越以色列、约旦和巴勒斯坦三方领土)的南部,公元前1400年左右的‘原史时代’,尚未有文字创作。”

3.男女难辨

范德布林克说,一个杯子上刻着女人还是男人的面孔,“取决于祭祀者。这件文物的来历源于安那托利亚-叙利亚杯子的传统。面孔属于向神庙神灵敬酒所用器具的一部分。我们认为这不是神灵的面孔,而可能是祭祀者的面孔,他们将这件物品作为献给神灵的礼物。”

以色列文物考古局工作人员艾莉舍瓦-卡麦斯基(Elisheva Kamaisky)被邀请到考古发掘现场,对新发现的文物进行先期评估。范德布林克说:“我们现正在清理和保存这些容器,随后,将实施各类分析,这会让我们了解到它们来自何地。”

考古人员还将实施其他研究,分析发现于容器内的残骸,以便确定它们究竟是放油还是放蜂蜜的用具。范德布林克说:“我们将会对神庙内日常祭祀活动有全面的了解。”据范德布林克介绍,他们尚未发现异教徒的神庙,但应该在离石洞大约330英尺(约合100米)的地方。(秋凌)

专家称国家筹划从雅鲁藏布江引水到新疆

连续的旱情让尘封已久的西线调水思路重新提上议程。

6月3日,中国科学院院士、清华大学水沙科学与水利水电工程国家重点实验室主任王光谦透露,国家有关部门已经开始考虑西线调水思路。

使西北气候变湿润

在当日下午科学媒介中心举办的“科学看待气候与水电发展媒体座谈会”上,王光谦说:“原来以为这是50年之后的事,现在却有必要着手考虑了。”

为何要西线调水,王光谦解释说,由于经济社会的发展,近年来,长江、黄河中下游流域的用水量大增。由于受气候变化等因素的影响,地表荒漠化严重,长江、黄河上游来水也日益减少。另外,多地大量开采地下水,如今,北至哈尔滨,西到乌鲁木齐,东达上海,南到海口,几乎所有大中城市都因超采地下水而出现地下漏斗。“这种生产生活方式肯定是不可持续的,而西南等地区的丰富水资源还有一定的开发潜力。”王光谦说。

青藏高原、云贵高原上的雅鲁藏布江、怒江和澜沧江等江水在我国境内开发利用很少,大部分都流到境外东南亚和印度等国家。

专家预计,西线调水可以从根本上改变西北的沙漠,减少沙尘和沙尘暴的发生,使西北土壤干旱变湿润,西部地区生态环境将发生显著变化。

王光谦透露,他们提出了一套西线调水方案,计划从西藏的雅鲁藏布江调水,顺着青藏铁路到青海省格尔木,再到河西走廊,最终到达新疆。“这个方案是可行的。”王光谦强调说。

记者注意到,王光谦所说的西线调水方案与2002年12月国务院批准的南水北调西线工程内容有所不同。国务院批准的《南水北调工程总体规划》中的西线工程是“从长江上游的通天河、雅砻江、大渡河引水入黄河上游”,以解决黄河上、中游的青海、甘肃、宁夏等省份的用水问题。不过,记者从国务院南水北调办了解到,到目前为止,南水北调的西线工程具体方案仍未定稿。

在3日的媒体座谈会上,王光谦透露,最早由民间水利专家郭开提出的“大西线”引水方案也得到了许多人的肯定,“大家听了之后都热血沸腾。”他说。

郭开是“大西线”引水方案的首倡者。郭开告诉记者,“大西线”这个名称最初是为了区别于南水北调的西线方案,它的“大”就在于引雅鲁藏布江的水到大西北。

早在1990年,郭开就提出了“大西线调水工程”方案的设想。具体内容是:引雅鲁藏布江水,穿怒江、澜沧江、金沙江、雅砻江、大渡河,过阿坝分水岭入黄河。计划年引水2006亿立方米,相当于4条黄河的总流量。

郭开的方案提出以来,引发了巨大争议,赞同者众多,但反对者则认为其缺乏科学性,可能会破坏生态环境。多部门正抓紧调研

王光谦告诉记者,6月2日,一位原中央领导召集王光谦等人听取了有关西线调水的汇报,大家的一致看法是“西线调水到时间了”。

记者注意到,有关西线调水的方案目前正在多个层面开展调研和论证。除了上述两个西线调水方案外,另有专家提出了“藏水北调”等多套方案,大意都是将青藏高原大量的水资源调往中国的西部、北部地区。

据悉,目前王光谦等人率领的研究团队和国务院南水北调办正在组织专家开展西线调水的可行性研究。

水利部黄河水利委员会设计院总工程师、西线调水项目设计总工程师景来红等人已经开展了西线调水工程前期工作的调研,并取得初步成果。黄河水利委员会曾表示,西线调水方案从当地生态环境角度考虑,规划的下泄水量和调水量都是合适的。

长期跟踪“大西线”引水方案的《西藏之水救中国》作者李伶告诉记者,中国科学院深圳先进技术研究院正在采用“高性能计算机与数据模拟”方式,对“大西线”方案进行仿真模拟,以检验这一方案的科学性和可行性。

“因为以前的三峡工程、新疆额尔齐斯河、伊犁河、塔里木河三大流域治理都是通过数据仿真模拟,用清晰逼真的三维动态图像,直观地证明了其可行性。”李伶说。(章轲)

新安江水体遭化学品污染 杭州呼吁市民多储水

本报记者

6月4日晚22点55分左右,一辆车牌号为浙AM8993装载有化学品苯酚的槽罐车,在由上海高桥化工厂开往龙游红云化工厂的途中,经杭新景高速公路新安江高速出口互通主路段内(S31龙游方向48公里+200米处)时发生车辆追尾事故,导致部分苯酚泄漏。因事发时正逢暴雨影响,导致部分泄漏苯酚随雨水流入新安江,造成部分水体受到污染。

杭州打响饮用水源保卫战

事故发生后,杭州市、建德市两级政府立即启动突发环境事件应急预案,环保、林水、消防等相关部门第一时间赶赴现场进行处置,对泄漏的苯酚用石灰进行吸附处置,防止污染进一步扩散。截至6月5日中午12时,发生交通事故的现场已清理完毕,泄漏的槽罐车已被拖离现场,残留在现场的部分苯酚也得到清除。新安江大坝加大泄洪水量,加速水体更新。环保等部门按照预案要求对新安江水体水质情况进行密集动态监测分析,实时关注水质变化情况。国家环保部华东督查中心、省环保厅有关专家已赴现场指导现场处置工作。

省委常委、杭州市委书记黄坤明、市长邵占维等主要领导对事故作出重要批示,要求全力以赴做好事故处置工作,确保饮水安全。5日下午,杭州应急办、环保、林水、卫生、安监、经委、公安、交警、城投、城管、农业、港航等相关部门及沿线各政府和管委会负责人召开紧急会议,研究部署下一步事故处置工作,要求全市各级、各部门高度重视,全力以赴,多管齐下,打好杭城饮用水源安全保卫战。

新安江水库加大泄洪量

杭州市政府已成立事故应急处置领导小组,沿线各级政府、管委会也要成立相应的应急指挥领导小组及办公室,各地党委、政府一把手要负总责。全市各级、各部门将落实24小时应急值班制度,直至水质警报解除。

新安江水库已加大下泄水量,加快水体更新。有关部门密切关注各水质监测点和自来水厂进水、出水口水质变化情况,确保向居民提供安全的饮用水。城管、城投、经委等部门将想尽办法做好饮用水源和居民用水储备工作,全力保障居民生活用水。

呼吁市民多储水

目前,杭州市各项应急处置工作正有条不紊的进行中,环保部门正对新安江水体水质进行实时动态监测,并将动态公布水质监测情况。据杭州市环境监测中心5日晚上20:00水质监测结果显示,杭州市境内自来水厂供水水质未受影响,可以正常使用。当前,杭州市各自来水厂正抢储原水,开足马力生产;请广大市民抢抓时机,利用各种容器尽可能多储水。同时,为保障群众身体健康,请广大市民和企事业单位根据预报信息使用生产、生活用水。

名词解释

苯酚(C6H6O,PhOH),又名石炭酸、羟基苯,是最简单的酚类有机物,一种弱酸,常温下为一种无色晶体,有毒,有腐蚀性。低浓度苯酚能使蛋白变性,高浓度能使蛋白沉淀。对皮肤、粘膜有强烈的腐蚀作用,也可抑制中枢神经系统或损害肝、肾功能。

拓宽河道挖出两座古墓 初步鉴定为明清墓穴(图)

在河道拓宽的过程中被挖出的墓穴

工地负责人小秦介绍说,上午挖掘机在进行作业时,突然就挖出一堆青砖来,他们发现这里是一座墓穴,看起来年代很久远,于是停止了施工。小秦说:“当时我在另外一处工地,下午才赶到这里,然后就报警了。听工人们说,有一个精神不太正常的人在河里洗澡,然后光着身子进去过一次,此外再也没别人进去过。”

记者在现场看到,两个墓穴挨在一起,直径一米左右,距离地表不足一米。由于挖掘机的施工作业,墓穴被挖断,青砖和木材散落了一地,墓穴下半层被泥土堵住,现场没发现任何文物。

下午5时许,济南考古所的专家赶到,他初步判断这是明清时代的墓穴。“这个墓穴规模不大,通过文物来判断年代是最为准确的,但现场并没有发现任何文物,所以具体情况还需要发掘之后才能判断。”考古所的专家表示,按照文物保护法的规定,此处工地应该暂停施工,考古所也将尽快安排人手进行保护性发掘,看能不能抢救出一些文物。他还叮嘱工地负责人,以后碰到类似的情况,一定要尽快汇报,不要搞得像今天这么被动。

考古所的专家还向记者介绍说,腊山分洪河周边有很多古墓,3月份就在附近发现一座大规模的北齐“太妃墓”。

菏泽元代古沉船又出珍宝 铜钱饰品样式奇特(图)

8日,菏泽古沉船考古现场,工作人员正仔细清理文物。 乔显佳/摄

正在进行提取工作的菏泽元代沉船考古现场又传来好消息:考古人员发现一批文物,这些文物为进一步拨开沉船的层层迷雾提供了新的研究资料。

近日考古人员将右(东)侧船舱板进行拆解,清理后只剩下船底部分。8日上午,考古人员又对右船舱板下的淤沙进行清理。曾经出土3件罕见元青花瓷器以及百余件重要文物的第二船舱(靠近船尾部)周边,被重点“关照”。

9时许,在一个船舱右侧,几件船载遗物几乎同时露面。由于年后一直没有完整文物出土,大家一下子被新的发现牢牢吸引住。

最南面是一个竖立的铜镜,装在一个编织物内,编织物留下的痕迹十分清晰;中间是一直径近30厘米的陶盆,外边曾用金属箍住,里面曾抹泥,有焚烧痕迹;最北侧是一只侧倒的瓷瓶,酱釉颜色,体积不大却保存完好。

发掘工地业务指导孙明分析,包铜镜的编织物,是主人为防止铜镜摔坏和磨损镜面设计的;陶盆应该是船上使用的抵御寒气的炭火盆;瓷瓶可能用来盛酒,也有可能盛油。

与三件文物一起出土的还有数枚钱币,可惜因为锈蚀,一时看不清文字。其中一枚钱币状的饰品,中间部分是一枚方孔铜钱,上面焊接着一个弧状“提手”,下面有两“足”,样式很是稀罕(上图)。

孙明说,沉船之前发现的钱币年号大多为宋代。他分析这与当时造船习俗有关,将钱币放在船中,寄托美好的寓意。

元代古船价值不凡

菏泽元代沉船发掘工地业务指导孙明介绍,这艘沉船是迄今为止,我国内陆河运中发现的最大、最完整的元代船只。它的面世,为研究元代造船工艺及技术,提供了一个实物标本。对研究菏泽乃至山东的漕运史、河运史,以及蒙元时期当地变迁有重要价值。沉船本身就完全值得考古人员耗时费力去保护。

为确保万无一失。近日,省及菏泽市考古人员会同陕西考古专家,采取科学稳妥的方案,对沉船进行提取。

船上载有包括3件元青花瓷器,以及诸多名窑瓷器在内的110余件重要文物,成为一艘实实在在的“宝船”。为研究者留下丰厚的研究资料。

除了设计巧妙、丝丝入扣的“鱼鳞式搭接法”在古船船舱中的应用,考古人员还在船尾位置,发现迄今为止考古中面世的最为完整的“船舵扇”,其结构比较复杂,用来调整船只行进的方向。

这些均说明,元代船只较宋代有了较大变化,作为我国古代造船史上一个成熟、发达时期,元船为此后的船只制造“提供了一种定式”。

发现沉船后,菏泽市曾邀请黄河边造船世家两位七八十岁的老人到考古现场,他们一眼就看出沉船各船舱的功能区分。

孙明认为,就像是元青花在元代晚期步入制瓷工艺的成熟期,让青花瓷成为明、清两代官窑主要产品之一,并被争相效仿一样,元代船只在中国造船史上也有着相当的地位。

沉船提取需过三道难关

提取成功后,需经两年室内整理才能重现风韵

从去年9月到现在,对沉船文物的清理结束,对沉船的提取工作直到今年5月5日才开始。沉船提取之所以一再推迟,除了时令等原因,与保护方案的慎重有关。

沉船的体积硕大,加之现场条件所限,使得提取工作困难重重。为了将古船整体提取出来,考古人员“破解”了多道难题。

难题一拆解困难

对策区别对待船板

沉船船长达21米,宽4.8米。船体自重约两吨,加上提取加固时的附加重量,以及必要的包裹泥土,总的提取重量将达到七八吨。这样一个重量,要想从4米深的地下提取出来,几乎是不可能完成的。于是考古人员采取了拆解提取法。

沉船左侧舱壁板已经腐朽,而且沉船各部位脱水程度不一,给提取工作造成不小的麻烦。如船头、船尾部分木板脱水较大,易于拆解;而右舱壁中部脱水程度较低,拆解时木板还往外淌水,木质较为疏松。

沉船船舱采取“鱼鳞式搭接法”构建,木板与木板之间有卡槽,环环相扣,然后用铁钉加固。尽管历经数百年地下埋藏,有的木板与木板之间,连接仍结实。有的则腐朽较重,几乎一碰就烂。

对腐朽较轻的,考古人员用木楔打入,慢慢地将船板和船钉撑开。对于腐烂程度较重的船板,则用小锯条一点一点切割船钉。

难题二容易扭曲

对策“请君入铁框”

沉船呈60度角向东侧倾覆之后,接触河底的部位呈现出一个不太规则的弧形。如果提取时各部位不能同时受力,导致船体发生扭曲,将对文物造成不可挽回的后果。

考古人员做了详细的方案。省历史考古研究所李胜利介绍,船身部分每隔一米,用三角铁焊接成一个铁框,十几个铁框被连接成一个整体;最后,再用强度极强的工字钢从下面兜住,形成一个更大的铁框,将船体整体定位。

在这个“请君入瓮”过程中,考古人员必须熟练地运用力学、钢结构、吊运、焊接和木工,以及代数几何等方面的知识。

难题三装运费劲

裹4层“衣服”对策

拆解下的舱板较短的有七八米长,最长的达13米。拆解前,考古人员将每块木板一一编号、绘图、拍照,在沉船图纸上标好位置。

考古人员还为每块木板制作了一个大小相当的龙骨架托。先用塑料薄膜把木板包裹起来,便于保湿,否则一旦脱水太快,极易变形甚至断裂;之后,用胶带缠绕几遍,加固船板与“龙骨”,使之浑然一体;在胶带的外面,再用结实的彩色塑料和胶带各裹上几层。这些每条重约千斤的船板就被严密地保护起来了。

沉船提取后将进入两年的室内整理。之后将作为菏泽市一特色文物,在计划新建的博物馆展出。后者比考古发掘过程“要复杂得多”。

“你永远不知道下一步会遇到什么困难。”孙明说,“到了室内整理阶段,耐心变得很重要,心里必须时时绷紧安全弦,全面考虑各种可能性,生怕给文物造成不可挽回的伤害。”

对于每一片运到博物馆的文物,孙明等人都要一一清洗、消毒、测量、绘图、照相,再进行分析研究,编写发掘报告,其间还要对文物进行耐心修复。经过如此繁琐、冗长的工作,观众才可以细心地品味它们的风韵。

六合北宋古墓发现美容梳妆品 "触摸"千年前时尚

这把梳子千年后现身

出土的各种梳妆美容用品

挖掘出的陶罐

棺木迄今保存较好

南京六合城北发掘出一个年代久远的古墓,文物专家进行保护性开挖的消息。在六合当地公安和南京市文物部门的合力介入下,古墓现场开挖非常顺利。记者蹲守古墓挖掘现场,目击了考古人员从规整的墓穴里挖掘出保存完好的棺木,令人称奇的是,其中有一个完好的烧香陶罐,还有数十件梳妆美容器具,考古人员初步确认是宋代女子古墓,棺木内陪葬的美容器具让人“穿越”到千年前,管窥到宋代时尚。

古墓乃千年宋墓

棺木保存完好全靠青膏泥

记者在六合城北挖墓现场看到,棺木躺在一个土坑中,现场挖掘人员称,这是一个竖穴土坑墓,棺木长2.8米,宽0.65米,高约0.8米。棺木主体周围还配有门、栅栏等木结构。专家说,从其建制和埋葬实情看,此棺木是千年前下葬的宋代墓,但保存得非常好。据称,墓坑宽1.5米,在棺木和墓壁之间全部用青膏泥封得严严实实,专家介绍,青膏泥是一种非常细腻、粘性很大的土,土质较湿,渗水性小,潮湿时呈青灰色,因此得名“青膏泥”,晒干后呈青白色,故又称白膏泥。其主要成分是二氧化硅、三氧化二铝及钙、镁、钠、钾等氧化物,其粘性大,分子紧密,有很强的防腐功效。“所以墓中棺木千年隔绝空气,至今未受潮。”现场知情者称,在六合众多挖掘出的墓中,不少都被盗墓者“光顾”过,而这个墓却难得没有被盗。考古人员告诉记者,这个宋墓至今有千年,一千年前我们的祖先防腐技术就如此高超,很值得借鉴研究。

棺中数十件梳妆用品

墓主人是宋代女子

棺木打开,一批陪葬品重见天日,专家们在捡拾并现场清洗发现,棺木中并没有众人期待的金银珠宝,除了有一些瓷碗、陶罐、漆器等,大部分是古代淑女闺房梳妆匣里所藏之物,还有一些锈迹斑斑的铜钱。专家们将铜钱上的铜绿仔细擦拭掉后,发现其中有开元通宝和皇宋通宝两种。“开元通宝比较常见,而皇宋通宝是铸造于北宋仁宗年间。”专家说,这个墓的年代大概建于宋代早期,距今已有一千年。此外,专家还从另一个细节分辨出这个墓不是汉墓。“汉墓一般都有棺、椁,这个墓只有棺,没有椁,所谓椁,就是棺外套的大棺。棺是为更长时间地保护尸体,棺外层层套椁,是汉代墓葬特色。”

因为墓主的遗骸已经变成一堆骨头,且墓中没有文字记载,所以专家们从陪葬的数十件梳妆器具上判断是宋代女墓:瞧,有花纹的铜镜、一把断裂的木梳、残破的手镯和装香粉的盒子。这些陪葬品表明墓主是一位女子。不过专家也表示,古时男子也会用梳子,这个墓建造得如此精致,足以证明墓主一定是很爱美,家境不错,是个注重生活质量的有钱人。

墓主拥有诸多美容器具

“穿越”千年看宋代时尚

考古专家介绍,宋代大片土地沦为女真贵族统治领地,服饰文化也因而发生交互影响。据《续资治通鉴》记载,自宋代始,女子有束胸的习惯。宋女子日常上身穿袄、襦、衫、背子、半臂,下身束裙子、裤。其面料为罗、纱、锦、绢。“抹胸”穿着后“上可覆乳下可遮肚”,整个胸腹全被掩住,因而又称“抹肚”。

就是现今夏天满大街放眼可见的吊带衫。此外,宋代女子非常喜欢梳妆,宋代大家闺秀的梳妆匣正如现在妙龄女子的瓶瓶罐罐,内容也很丰富,胭脂、香粉、口脂、眉黛,这些古代化妆品,都有着精美的容器。梳妆台上还有古朴典雅的梳子和铜镜。梳妆时将镜子支起,一把梳子梳出当时流行发髻。梳妆器具的多寡,折射出化妆主人的阶层身份及对个人美貌的精准追求度。

在六合城北何营村挖掘现场,棺盖的打开也引来了众多居民围观,而一位居住在古墓附近几十年的50多岁的当地村民告诉记者,自他记事时,古墓出土的地方是一个小山丘,山上有不少墓,后来城市发展,小山丘慢慢变成了平地,山上不少无主古墓慢慢被填平了。

由于古墓现场挖掘出土不少宋代陪葬品,不少村民觉得脚下有宝数十年竟不知,都觉得大开眼界,一位在古墓之上住了几十年的老阿姨说:“当初建房,就觉得地下埋有古墓的那块地势稍高,然后咱们家就打了地基建起了两层楼房,建楼之初根本没想到地下会有古墓……要不是修路拆房,真的不知道房下会有古墓。”这位阿姨眼见自家房子下出土古墓,还有不少“宝贝”,也充满好奇,兴奋地说:“大家乡里乡亲的,也算护宝有功啦!”叶方龙 李海勇 范晓林 文/摄

岳昌君:教育经费占GDP比例4%目标能否实现

黎城发现罕见金代古墓 仿木结构八角形砖雕(图)

日前,在黎城县西仵乡东水洋村发现了一座距今已有800多年的罕见金代古墓。这座仿木结构八角形砖雕古墓的发现,对研究中国的古建筑、特别是上党地区古建筑的营造特点提供了重要资料,具有重要的研究价值和考古价值。

村民迁坟意外发现古墓葬

昨天上午,记者赶到黎城县西仵乡东水洋村发掘现场时,只见工作人员正在墓室内对墓葬进行清理,地面上的墓穴两旁已堆起了高高的土堆,旁边空地上支起的一座帐篷是看守民警和发掘人员用来休息的地方。

据在现场的黎城县文博馆馆长赵小慧介绍,清明节期间,按照黎城当地风俗,老百姓有的要迁坟。4月3日,黎城县西仵乡东水洋村有一户村民在村东头一块没有封土堆的耕地上找自家墓地时,意外地发现下面有一座古墓葬,于是立即报告了当地文物部门。

长治市文物部门工作人员赶到现场经过初步勘查,认定这座墓葬为宋金时期的古墓葬。当地政府随即派驻公安干警和武警战士对这座古墓葬进行了保护。经省文物部门批准,4月6日起,省考古研究所晋东南工作站和长治市、县两级文物部门入驻工地进行抢救性发掘。

公安武警24小时保文物安全

手拿铁锹、满身泥土的黎城县文博馆馆长赵小慧告诉记者,刚开始进入工地发掘时,墓室内已经被淤土填了不少,这样给发掘工作带来很大难度。为了保护墓葬的安全,县政府派出公安民警和武警24小时在现场看守,一直到发掘工作结束,当地文化部门也派专人值班。“发掘队伍从上午8点开始工作,中午休息两个半小时,下午一直工作到7点。刚开始,雇用了十几个民工,现在清理墓室剩下四五个人了。工地上照明靠发电机发电,渴了用电热棒烧水,饿了泡方便面,值班人员或自带干粮在工地上吃饭,晚上在附近搭的帐篷里值班,挺辛苦的,夜间气温下降后仅靠一条被褥取暖。”赵小慧说。

八角形墓葬首现上党地区

记者在现场看到,穹窿的墓顶已开了大半个口子,该古墓位于地下约3米处,墓室坐北朝南,呈八角形,墓穴整个为砖砌手工雕刻。虽年代已久,但仍然可以显出当时匠人们精湛的建造工艺,墓室内全部是仿木结构。墓顶部是砖雕仿木建筑门楼,上砌斗拱、檐椽和瓦脊。在墓葬下面分别有5个砖砌的拱券式耳室,每个耳室大约1米多高,里面有侧室。

赵小慧介绍说,每个耳室均发现了火葬后的尸骨,已经炭化。从木结构的工艺和规模来看,墓主人应该是当时的大户人家。过去长治市也曾发现过类似的木结构古墓,但均为四角墓,像这种八角墓在长治地区还是首次。斗拱、底座都有明显的宋金时期的古建筑特点。

25日上午,随着考古发掘人员从3米高的墓室内铲出最后一锹土,为期20多天的黎城县金代古墓清理发掘工作宣告结束。考古人员从墓道里发现了一个陶盆的几块残碎片,在墓葬正中间除了发现一具完整的人体骨胳、一个陶罐和几个灯盏外,没有发现墓志铭,也没有发现其他随葬品。

文物专家点评金代古墓

据长治市博物馆副研究员王进先介绍说,金代墓葬虽受辽墓的影响,但更多的是继承北宋的墓制。金代墓葬大多以火葬为主,棺木多为木制骨灰盒。特别是山西地区的金代墓葬注重营造墓室,流行雕砖墓,仿木结构及墓壁装饰基本上与北宋后期相同,随葬品一般较少。像这座墓葬,它的建筑结构和做法与宋代李诫《营造法式》里的万佛堂建筑做法是完全吻合的,因此,对研究中国的古建筑,特别是上党地区古建筑的营造特点提供了重要资料。