科学

印度森林内同时发现花豹等7种猫科动物(组图)

新浪环球地理讯 北京时间3月16日消息,据美国国家地理网站3报道,一个为期两年的科考项目于2010年2月公布了他们的最新研究发现。据研究人员介绍,在354平方英里(570平方公里)的区域内,竟然同时生存着7种猫科动物,这是迄今在单个区域内拍到的猫科动物种类最为繁多的事例。

野生动物学家卡什米拉-卡卡蒂(Kashmira Kakati)多年来一直在研究杰普雷-德辛(Jeypore-Dehing)低地雨林地区的长臂猿。她对自己长期以来研究的同一片区域同时出现如此多的猫科动物亦感到十分好奇。卡卡蒂表示:“我想了解那里究竟发生了什么事情,但所有人都没有线索,即便是那些在森林里生活了30年的人,他们也不清楚。”

1.花豹

印度东北部阿萨姆邦的杰普雷-德辛低地雨林地区,隐藏于林中的相机拍摄到一头花豹在茂密的丛林中穿梭的镜头。2007年到2009年间,卡卡蒂利用隐藏于林中的30部数码相机,不仅拍摄到多种猫科动物,还捕捉到其他许多在热带雨林十分罕见的动物。她说:“甚至连我自己都对这一结果感到惊讶。”

2.云豹

一天夜晚,隐藏于林中的相机捕捉到一头云豹林中徘徊的画面。云豹因身体覆盖着由数个狭长黑斑连接成云块状的斑纹而得名。国际自然保护联盟(IUCN)已将云豹列为濒危的等级,这意味着该物种面临着极高的灭绝风险。云豹的数量之所以呈下降趋势,主要归咎于栖息地森林遭到大肆砍伐。卡卡蒂表示,云豹在杰普雷-德辛低地雨林地区极为罕见,甚至连当地村民都不知道它们叫什么。

3.豹猫

隐藏于杰普雷-德辛低地雨林地区中的相机拍摄到的一头豹猫。豹猫属于夜行动物,体型小得出奇,是更为人所熟悉的豹子的远亲。据国际自然保护联盟介绍,豹猫的活动足迹遍布整个亚洲。除了少数亚种濒临灭绝以外,整个豹猫家族被普遍认为数量保持着稳定。

4.亚洲金猫

杰普雷-德辛低地雨林地区还是亚洲金猫的家园。虽然亚洲金猫已被国际自然保护联盟列为“接近受威胁”等级,但事实上目前正处于濒危灭绝的状况。除了7种猫科动物以外,卡卡蒂隐藏于林中的相机还捕捉到在杰普雷-德辛低地雨林地区生活的其他12种食肉动物,其中包括豺狗(亚洲野犬)、马来熊以及类猫哺乳动物麝猫的几个种类。

5.丛林猫

卡卡蒂表示,杰普雷-德辛低地雨林地区周围存在着石油煤炭开采及伐木这些威胁野生动物生存的活动。在这片森林中,只有一处名为德辛-帕特卡伊(Dehing-Patkai)的野生动物保护区被禁止商业开发,不过该区域方圆只有69平方英里(约合111平方公里)。卡卡蒂还指出,一些动物(如图中这只丛林猫)显然是为了躲避疯狂的偷猎活动而从附近雨林地区迁移过来的。卡卡蒂说:“这里已成为动物的避难所。从某种程度上讲,它们已经成功在这片区域立足。”

6.雌性老虎

此外,隐藏于林中的相机还拍到大约45种哺乳动物,其中包括灵长类动物、鹿、豪猪、野猪以及啮齿类动物——对于热带雨林食肉动物(如图中所拍到的雌性老虎)而言,这些哺乳动物可能是它们的捕食对象。卡卡蒂表示,由于存在大量以获取骨头和毛皮为目的的偷猎活动,很多猫科动物的生存状况因此受到威胁,杰普雷-德辛低地雨林地区的居民虽不会捕杀这些动物,但他们确实会猎捕野鹿和野猪,这种行为切断了食肉动物的食物来源。

7.纹猫

研究人员希望,在杰普雷-德辛低地雨林地区发现如此之多的猫科动物(如图中的纹猫),可以刺激印度政府对喜马拉雅以东地区进行保护,使得这一地区的动物免受商业开发和非法捕猎的威胁。国际野生动物保护协会印度项目的拉瓦-切拉姆(Ravi Chellam)在一份声明中称:“这里所有的森林都应建立独立的保护区,保护连接不相邻地区之间的野生动物通道免遭外界干扰。”(孝文)

动物宝宝图集:小鳄鱼破壳而出(组图)

1.海豹幼仔

一只海豹幼仔正在北极的冰面上休息。单是通过气味,小家伙就能从数百只海豹中辨认出自己的妈妈。

2.小象

小象出生时就是一个大块头,直立身高可达到3英尺(约合1米)左右,体重可达到200磅(约合91公斤);它们要与母亲共同生活2到3年。母象需要9年时间完全发育成熟,公象则需要15年。

3.猞猁幼仔

猞猁凭借两大特征著称动物界,一个是耳尖上的黑毛,另一个则是厚厚的毛皮。

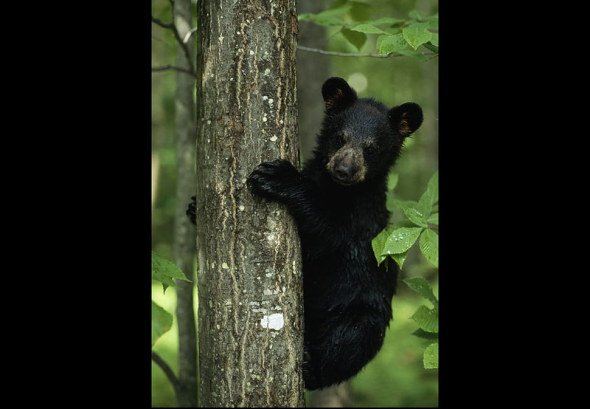

4.黑熊幼仔

在动物世界,黑熊妈妈对幼仔的呵护是出了名的。小家伙会和母亲共同生活大约两年时间。

5.美洲豹幼仔

又名美洲虎,通常保持一种独来独往的生活方式。美洲豹的幼仔会和母亲共同生活两年时间,学习捕猎本领。美洲豹一次生下的幼仔数量通常是成对的,幼仔出生时身上并没有可辨别的斑点。

6.山猫幼仔

山猫一次生产1到6只幼仔。幼仔最长要与母亲共同生活一年时间,而后独立谋生。

7.北极熊幼仔

北极熊妈妈一次通常生下两只幼仔。幼仔会与它们共同生活两年多时间,直至掌握捕猎本领并能够独立生活。

8.猎豹幼仔

通常情况下,母猎豹一胎生3子,所有幼仔均要与它们共同生活一年半到两年时间,而后走上独立谋生之路。在与幼仔交流时,母猎豹也会发出类似家猫的咕噜声。

9.黑熊幼仔

黑熊是动物界的攀爬高手,它们会在树上玩耍、隐藏、进食甚至冬眠。

10.鳄鱼幼仔

雌性鳄鱼一次产下20至60枚卵。经过大约3个月的孵化,鳄鱼妈妈会拨开巢穴,帮助孩子们破壳而出,迎接这个世界。

野外的大猫:从非洲雄狮到猎豹(组图)

1.马赛兰德的狮子

生活在非洲绝大多数地区的狮子均面临生存威胁,其中最威胁程度最大的地区当属肯尼亚的马赛兰德,也就是图片中这头雄狮的栖息地。马赛兰德的狮子数量已不到150头,面临巨大的灭绝威胁。造成这种局面的原因在于:马赛牧民以狮子袭击牲畜为由,大量猎杀狮子并深以为傲。

2. 母狮和幼狮

3头母狮和2头幼狮在博茨瓦纳的奥卡万戈三角洲的草地上休息。母狮仍旧保持着群居的生活方式,为了保护自己的孩子,它们经常要与雄狮爆发战争。在抢占其它雄狮领地之后,胜利者会处死战败者的幼仔。

3.年轻的雄狮

两头年轻的雄狮趴在奥卡万戈三角洲的草地上。狮群可能在一头雄狮的领导下或者以7头雄狮合作的方式捍卫它们的领地。

4.伸懒腰的母狮

奥卡万戈三角洲的一头母狮正在伸懒腰,其它同伴则懒洋洋地趴在附近。狮群通常由2至18头母狮以及一些幼仔组成,彼此之间相互照顾。

5.成年雄狮

一头成年雄狮穿过奥卡万戈三角洲的草地。生物学家认为,雄狮之所以进化出令人印象深刻的鬃毛其中一个原因就在于能够在搏斗中为颈部提供保护。

6.虎猫

虎猫的体型大约是普通家猫的两倍。在南美洲和中美洲的丛林活动时,布满斑纹和斑点的毛皮成为一种极好的伪装。

7.山狮

山狮并不喜欢与其它动物共享它们的领地。对于可能的入侵者,它们一直保持高度警惕。

8.孟加拉母虎与幼虎

一只孟加拉母虎和它的孩子正在高高的草丛中休息。在有能力寻找自己的领地之前,幼虎会和母亲一起生活2到3年时间。

9.猎豹

猎豹拥有敏锐的视觉和惊人的速度,是令其它动物闻风丧胆的猎杀高手。

10.美洲豹

美洲豹也被称之为美洲虎,是南美洲体型最大的大型猫科动物。美洲豹曾广泛分布于美洲地区,但现在只能在一些偏远地区发现它们的踪影。

11.云豹

云豹介乎小型猫科动物(咕噜咕噜叫)和大型猫科动物(吼叫)之间,东南亚的热带森林是它们的家。

12.雄狮领地巡视

雄狮勇猛地保护所在狮群或者它们的家人。它们会在一个广阔的领地巡视,面积通常在100平方英里(约合260平方公里)左右。

13.亚洲狮

全世界的亚洲狮数量当前只有200只左右。印度的基尔森林曾经是皇室财产,现在已成为这种狮子亚种最后的家园。

14.山猫

山猫英文名为“Bobcat”,这个名字源于其极短的尾巴(“Bob”在英文中有剪短的意思)。山猫的耳朵与它们的猫科亲戚猞猁类似。

15.猞猁

猞猁以其耳尖的一簇黑毛及厚厚的毛皮著称动物世界。

16.雪豹

雪豹的故乡位于中亚山脉地区,由于野外数量只有6000只左右,现在已经很难看到。由于美丽而温暖的毛皮以及可以用作中药的器官,雪豹成为非法狩猎者捕杀的对象。

17.母猎豹与幼仔

母猎豹通常会生下3个幼仔,所有幼仔均要与母亲共同生活一年半到两年时间,而后才鼓起勇气独立谋生。在与幼仔交流时,母猎豹也会发出类似家猫的咕噜声。

18.西伯利亚虎

西伯利亚虎在现存的三种老虎中,西伯利亚虎是体型最大的一种。虽然野生西伯利亚虎只有400至500只,但这一种群的数量相对比较稳定。借助于保护计划,一些圈养条件下出生的西伯利亚虎被放归野外。

美洲虎:南美最大猫科动物(图)

概况

美洲虎是南美最大的猫科动物,曾出没于从美洲最南端到美墨边境等广大地区。如今,美洲虎的数量大大减少,只能在南美和中美偏远地区特别是亚马逊盆地看到它们的踪影。这些体态优美、力量无穷的野兽在美洲本土文化具有重要地位。例如,在一些传统中,“夜神美洲虎”(Jaguar God of the Night)是地下世界的强大领主。美洲虎的英文名字“jaguar”出自美国本地词汇“yaguar”,意思是“猎杀于一跃之间”。

与其他许多猫科动物不同的是,美洲虎不怕水;事实上,它们是相当出色的游泳健将。江河湖海为它们提供了鱼、海龟、凯门鳄(个头不大、类似短吻鳄的动物)等诸多美味佳肴。美洲虎还猎食鹿、野猪、水豚、貊等大块头动物。它们有时爬到树上埋伏起来,待时机成熟狠狠咬住猎物,霎那间置对方于死地。

大多数美洲虎为棕色或橙色。一些美洲虎的体色太黑,使我们根本看不到斑点的存在,只有走近的时候,才能看清。美洲虎是独行动物,排斥同伴,它们主要通过排泄物或在树上留下抓痕,划分方圆几平方英里的领地。

雌虎一次产崽1至4个,小美洲虎刚生下来双眼看不到东西,无法独立生存。雌虎会与幼仔待在一起,提供全面的保护,不让任何动物靠近——即便是它们的父亲。幼仔通常会在母亲身边待两年甚至更久,学习各种捕猎技能。由于虎皮很具吸引力,美洲虎至今仍是被猎杀的对象。另外,由于这些不速之客有时会猎食家畜,农场主也不会放过它们。

基本信息

类别:哺乳动物

食性:食肉动物

野生平均寿命:12至15年

体长:5至6英尺(1.5至1.8米);尾长:27.5至36英寸(70至90厘米)

体重:100至250磅(45至113公斤)

保护级别:濒危

大小相当于一个6英尺(2米高)的男子

谁能拍中国功夫熊猫? 资金匮乏 编剧思维落后

《功夫熊猫2》充满中国元素。

好莱坞动画片《功夫熊猫2》今日广州上映,内地票房目标6亿

我们为什么拍不出“阿宝”?

曾经让中国动漫人无比“愤懑”又无可奈何的熊猫“阿宝”又来“圈钱”了。就在今天,好莱坞动画大片《功夫熊猫2》开始登陆内地大银幕。3年前,这个憨态可掬的胖子让很多人痴迷不已,而这一次,电影中除了随处可见的中国元素,熊猫阿宝本身也变成了3D立体形状,更值得注意的是,从电影结尾来看,很显然这部动画并没有结束——— 也就是说,从这个项目里,美国人还不知道最终能赚走咱们多少钱。但可以确定的是,锁定了“六一”儿童节档的《功夫熊猫2》野心不小,根据片方透露,其初步票房目标是在中国圈走6个亿!

阿宝再来,有啥新花样?

中国性格角色 中国风格场景 中国流派功夫

第一集《功夫熊猫》之所以能得到诸多中国观众的喜爱,是因为它基本算得上是国内出现的第一部“功夫喜剧”式动画片。而这一次,除了“功夫”和“喜剧”,整部电影还有很多细腻的情感戏,催泪功能更加强大。第二集的韩裔美籍导演珍妮佛在片中尽展女性导演的柔情特色,有两处关于幼年阿宝的情节将小熊猫的可爱表现得淋漓尽致:第一个片断出现在鹅爸爸回忆收养阿宝的过程时:鸭子爸爸买回几大筐萝卜,突然发现有一只筐子里有动静,打开盖子一看,一只毛绒绒的小家伙一下子蹦出了筐。在3D动画的展示下,小熊猫与观众之间几乎没有距离,让人有一种摊开手掌让小熊猫跳进怀里的冲动。第二个片段则是小阿宝被亲生妈妈放进筐子里,母子俩生离死别的场景:小阿宝眼巴巴地看着妈妈,眼泪在眼睛里打转,怯生生地叫了一声“妈”……相比以往好莱坞动画中的中国元素,《功夫熊猫2》这次已经不仅限于文化符号的展示,而是深入到人物角色身上的中国文化传统和性格特征。据片方透露,这次他们的编剧甚至深入中国,从平遥到少林寺到成都大熊猫培育中心,一路走访,将中国人的“神韵”深刻地植入到电影中。

当然,在形式上的“中国元素”方面,《功夫熊猫2》同样不遗余力。影片开场就是中国皮影戏,甚至连梦工厂标志性的垂钓小男孩也变成了传统皮影戏中的老乌龟。而包括阿宝在内的“盖世五侠”潜入凤凰城的“街头戏”几乎就是中国古代城市的翻版,“鸡公车”、“担担面”、结尾的青城山,甚至城里随处可见的红灯笼和大反派“孔雀”沈王爷居住的宝塔也都是传统中国建筑的造型。

此外,第一集《功夫熊猫》中出现的“功夫”,虽然是不少港片中常见的拳脚功夫招式,但阿宝的大绝招“无极拈花指”到现在都有网友在问究竟是什么东西。而在第二集里,阿宝“平心静气”后使出对抗炮弹的招式绝对可以看出就是中国传统的太极拳。该片导演说自己是看香港功夫片长大的,所以在故事中加入不少港片迷一看就能会心一笑的场面。譬如阿宝在黄包车上大战狼匪的场面,就是成龙、洪金宝早期功夫片中常见的元素,而孔雀的招式,根据片方透露,居然是动画师设计时看到北京奥运会的韵律体操比赛后产生的灵感。

中国“阿宝”,谁能拍出来?

剧情流于说教 资金依然匮乏 编剧思维落后

看完影片,不少人感叹这部好莱坞电影是来中国“抢钱”的,有观众就评价说,如果不知道这部电影的来历,再把英文配音换成中文,那么你完全可以当它是一部制作精良的国产动画片,甚至可以说,这是一部专门拍给世界影迷看的“中国宣传片”。与此同时,不少人也产生了与3年前第一次见到阿宝时的感慨:中国的动漫人都干嘛去了?不光是动漫,整个中国的儿童片导演都干嘛去了?

中国当然有动漫,更有儿童片。光是“六一”档要上映的儿童片就包括了《亲亲我》、《守护童年》、《西柏坡》等。5月30日上映的《亲亲我》讲述一个充满温馨的三代血脉亲情的故事;5月27日上映的《守护童年》讲述的则是一名警察与越狱犯人及其子女的故事;《西柏坡》则以儿童团员和革命后代挫败敌人偷袭轰炸西柏坡为故事主线。

对比剧情我们就可以看出,《功夫熊猫2》与这些国产儿童片相比,最大的特色就在于剧情轻松而不说教,不但适合儿童观看,对成年人也有很强的吸引力。“现在的国产儿童题材电影,要么是过于低幼化,要不就是太成人化。太低幼了大孩子坐不住,太成人化了又让小孩子烦。”《功夫熊猫》贴吧里的这番言论已经得到很多人的认同。有网友就表示,国产动画片最大的问题就在于剧情,而剧情的呆滞和教条化的根源则是中国编剧的思维理念,“一谈到儿童片,就强调童真和教化,事实上很多成人社会中的简单故事,对于孩子们的启迪作用反而比单纯的说教效果更好。”

国产动漫操作理念匮乏,也是中国动漫人的软肋。《喜羊羊》系列总导演黄伟明表示:“《功夫熊猫》这一系列影片在创作手法上仍表现出美国味,比如个人英雄主义概念,音乐和节奏也都是美国式的,而它背后的支撑则是美国发达的动漫产业,相比之下,我们的差距非常之大。”在黄伟明看来,首先是制作费用上的差距,像《喜羊羊》系列到目前已经出了3部电影,但其制作费用最大的一部《兔年顶呱呱》也不过2000万元人民币,但3年前的《功夫熊猫》单是制作费就达1.3亿美元,全球宣传推广成本更高达1.5亿美元。2.8亿美元和2000万元人民币,这中间的差别已经不仅是动画形象的精致度方面,而是整个产品的操作理念。

根据黄伟明的说法,中国动漫其实并不缺少技术,许多从业者现在都是从欧美或日本留学归来,在图案设计等方面颇有可取之处,而且中国动漫界的诸多企业其实都在为欧美日韩的许多创意产品进行代工,所以,中国动漫界要想再出一个“阿宝”式的能够让成人和孩子们都喜欢的形象,还得从理念上下功夫,《喜羊羊》已经算是一个成功的先例,但这个先例的偶然性太大,若整个编剧行业没有思维跃进,中国动漫依然只能停留在初级量产的阶段。

大熊猫圆圆"疑似怀孕" 大陆专家已抵台相助(图)

图为圆圆17日下午进食胡萝卜。中新社发 路梅 摄

中新网5月17日电(记者路梅)大陆同胞赠送给台湾同胞的大熊猫团团和圆圆已经在台北市立动物园生活了2年多。雌性大熊猫圆圆今年2月发情,虽然自然受孕没有成功,但接受了两次人工受精,并在3月19日剃毛,每天进行超音波检查。上周起圆圆却排斥兽医靠近,拒绝接受检查,有食欲减退、情绪烦躁等“害喜”现象。

动物园园长叶杰生17日表示,大陆专家也认为圆圆很有可能怀孕。圆圆的食欲16日开始有所恢复,并且又开始接受短暂的超音波检查,但由于配合时间短于5分钟,所以暂时还难以确定是否怀孕。园方会继续每天尝试给圆圆做检查,一旦能够成功进行5至10分钟的超音波检查,就能确定是否怀孕。如果确定怀孕,最快7月可能生产。

与此同时,大陆方面专家也已于17日抵达台北,将与台北的专业团队合作,为圆圆的孕育做好各项工作。

17日下午,记者在动物园的新光特展馆看到,圆圆时而埋头大睡,时而望天发呆,时而在房间里踱步、蹭痒痒,时而吃些胡萝卜和嫩竹笋,这位“疑似孕妇”仍旧一副憨态可掬的可爱模样。

吃很少睡很多 赠台熊猫圆圆怀孕机率相当高(图)

大熊猫圆圆最近出现食欲下降、睡眠时间变长等状况,园方认为圆圆怀孕的机率相当高

据台湾联合报报道,游客如果到动物园看不到大熊猫圆圆,千万别生气,因为圆圆可能怀孕了。台北市立动物园长叶杰生表示,上周圆圆的食量开始下降、睡眠时间变长、行为焦躁,是从未出现的状况,园方也致电给卧龙基地的专家,大陆专家们也都“合理怀疑,圆圆已经怀孕”。

大熊猫团团、圆圆今年的2月7日至12日发情,虽然自然受孕没有成功,但母熊猫圆圆分别在9、10日进行两次人工受精,并在3月19日剃毛,每天进行超音波检查,而这周起却都排斥兽医靠近,拒绝接受超音波检查。

据了解,熊猫宝宝非常小,只有100公克,若要照超音波确认圆圆怀孕,最快也得等到产前的2至3周;动物园表示,大熊猫的怀孕期最短是70天,最长可达300多天,如果圆圆确定怀孕,最快台湾第一只熊猫宝宝7月会诞生,最慢可能拖到年底。

叶杰生说,圆圆这4、5天来食欲下降得非常明显,竹子的量从7、8公斤降为1.28公斤,胡萝卜从800公克降至100公克,睡眠时间从1天的10小时增加至15个小时,也都不到户外展场活动。

对此状况,园方也如临大敌,这几天密集与大陆联系,并频频开会因应可能的喜讯;叶杰生说,圆圆这样的征兆,与它的母亲“雷雷”当初怀圆圆的症状很像,但由于超音波尚未照到熊猫宝宝,园方也不敢断言。

动物园发言人赵明杰说,虽然圆圆食欲下降,但营养价值最高的窝窝头,它还是很爱吃,体重也没有下降;赵明杰表示,关键期是生产前的两周,那时候的母体才最需要营养。

大陆专家建议不要强迫圆圆照超音波,因为它可能因荷尔蒙变化,性情变化大,之后再慢慢诱导接受超音波照射。

研究称鸟儿学舌或因紧张 可以靠模仿示警声觅食

园丁鸟可以模仿多种声音。澳大利亚研究人员研究发现,这一本领可能因为鸟儿紧张。

园丁鸟生活在澳大利亚和新几内亚,一大特征是雄鸟常用草、小枝和色彩艳丽的材料建成大而精致的鸟窝以吸引雌鸟。

除掌握一手筑巢绝技,园丁鸟还“口技”出众,最多可以模仿15种声音。

人们先前认为,这种鸟经常模仿一些猛禽的叫声,以吓退敌人。但澳大利亚迪金大学研究员劳拉凯莉等学者在昆士兰省中部收录雄性斑点园丁鸟叫声后发现,猛禽叫声在模仿声音中只占20%。

凯莉说,园丁鸟发出的模仿声音中主要是鸟之间争斗时发出的声音,以及受到猛禽或其他威胁时发出的叫声。

园丁鸟甚至能模仿人的声音。凯莉记录到它模仿一个人呼唤一只名叫“邦尼”的猫。

凯莉在最新一期德国《自然科学》杂志发表研究报告说,鸣禽学舌现象并不罕见,但对形成这一现象的原因了解得不多。

她认为,栖息环境或许与这一现象相关。斑点园丁鸟模仿的声音大多是鸟处于领地遭侵犯等紧张状态下发出的声音。

“压力已经被证明在很多时候可以提高学习能力和记忆力,”凯莉说,“我们推测园丁鸟初次听到那些声音时处于紧张环境,使它学会那些声音,日后受到压力时会模仿出这种声音。”

凯莉说,一些其他种类的鸟同样可以模仿示警声音,或许同样可以用“高度紧张状态下可以提高学习能力”来解释。

英国剑桥大学研究员汤姆弗劳尔发现燕卷尾可以模仿其他几种鸟的示警声音,但原因似乎与斑点园丁鸟不同。

这种鸟会跟随猫鼬,当猫鼬找到食物时,燕卷尾就模仿其他鸟发现捕食动物时发出的示警声,好像真的有捕食动物,吓走猫鼬,然后去偷猫鼬留下的食物。

弗劳尔说,为不让猫鼬发觉受骗,燕卷尾时常模仿不同鸟的示警声音,甚至模仿猫鼬的示警声音。

凯莉说,弗劳尔对燕卷尾的研究首次证明鸟可以靠模仿示警声觅食。

她说:“鸣禽中大约20%会模仿声音,但是我们对许多鸟这样做的功能知之甚少。”

她称赞弗劳尔的发现是“拼图中关键一块”。

中国多种国宝级动物面临灭绝 珍稀性不输大熊猫

或许有人不知道,已经逝去的2010年被联合国定义为“国际生物多样性年”;或许也有人不知道,除了因“国宝”效应而得益的大熊猫,中国还有许多濒临灭绝的物种,其珍稀性不亚于大熊猫。

国宝级动物在灭绝线上挣扎

北京大学生命学院教授潘文石,近10年来一直带领他的团队在广西崇左研究白头叶猴,他觉得这种数量稀少的动物,与他在上世纪80年代潜心研究的大熊猫一样,也有必要享受“国宝级待遇”。

潘文石还在研究中华白海豚,这个物种过去在广西北部湾、福建沿海一带较为常见,在海上见过它们的人们很难忘记那美丽灵动的身影。但随着经济开发活动的加剧,中华白海豚面临水体污染、过往船只的频繁干扰,它们无法在海洋中享受哪怕一天安宁的生活,其生长前景堪忧。

面临相同命运的还有长江中的白鳍豚和江豚。前者因其珍稀被称为“水中熊猫”,曾在6国科学家的大搜寻中“踪影全无”;后者仅存的两个种群,也在大坝筑起的生态分割中丧失了基因交换的机会。

海南长臂猿是世界上数量最少的人类近亲,其种群保护工作早已启动。然而,到2010年底,关注海南长臂猿的人发现,这个物种仍在20只数量上徘徊。由于栖息地日益缩小,保护着这个灵长类的海南霸王岭国家级自然保护区,无法杜绝枪杀、网捕、毒害等伤害野生动物的行为。由于栖息地破碎,海南长臂猿被分割为两个小群,基因的劣化之忧不容忽视。中国动物学会灵长类专家组组长龙勇诚说,其实中国其他地方的灵长类也不乐观。像贵州的梵净山,是黔金丝猴的栖息地,当地却在大力开发旅游,甚至以自然保护区的旅游门票作抵押去修建穿山过岭的旅游公路,黔金丝猴将可能面临灭绝危险。

青海银监局纪委书记葛玉修自1995年拍到第一张普氏原羚的照片之后,就爱上了这种美丽的动物,并发誓要用全部的力量去保护它。葛玉修一直希望能够建立普氏原羚自然保护区,但直到今天仍未能如愿。

曾经“盛产”的动物正在步大熊猫后尘

哈尔滨商人李君,被人称为“东北狼王”。十几年前,他用挣得的钱搞到了一对野生狼崽,然后把它们养在围栏里面,慢慢地繁殖,最终繁殖出了几十只。靠着这几十只狼,他成了中国养狼最多的人。一直在关注他的东北林业大学野生动物学院教授高中信发现,在中国,南方的农区已经没有狼,狼只存在于内蒙古少数的草原、青藏草原和新疆的一些草原上。没有人知道中国现在有多少只狼,因为中国几乎没有专家研究狼。但可以肯定的是,如果草原都被一道道铁丝网条块分割,没有一只狼可能在这样封闭狭小的空间生活。

2007年,北京大学保护生物学副教授王大军开始研究中国境内分布的雪豹。按照物种学家的描绘,中国西部几乎所有有高山的地方,都有雪豹分布,数量可能有2000只左右,占全世界的一半以上。然而,王大军的调查表明,雪豹也同样面临着栖息地被人类剥夺的危险。人类把牧场一步步逼近了高山,让牛羊挤走岩羊,雪豹失去了天然的食物,于是就捕食牛羊,继而引发了人类对它们的仇恨和残杀。

比起雪豹来,熊在中国的命运更加悲惨。熊的身上有两件“宝”被人们追逐,一是熊胆,一是熊掌。在东北的长白山旅游胜地,当地的宾馆饭店一年至少要吃掉一吨半的熊掌;此外,还有一吨的熊掌被用来送礼。没有人知道中国还有多少只棕熊和黑熊,但由于人类过度侵占它们所栖息的森林,过去盛产“黑瞎子”的东北,已经很难见到熊的影子。

彻底保护栖息地才是保护物种的最佳选择

大熊猫的保护工作为国人所熟知,当前,全国人工圈养大熊猫种群数量已达312只,超过了圈养种群300只的预期目标。但是,“大熊猫依然是国际濒危物种”。据中国大熊猫繁育技术委员会主任张志和介绍,大熊猫圈养种群质量有下降趋势,突出体现在圈养个体的遗传贡献严重不均等。“初步研究结果表明,圈养大熊猫的遗传多样性已经低于野生种群。”

而在野外,大熊猫的处境并不是人为可控制的,栖息地破碎化仍旧是大熊猫面临的最大危险。而就在这样破碎的栖息地里,偷猎、砍伐、水电开发、道路修建与旅游开发都是大熊猫种群健康的威胁。

国际野生生物保护学会资深保护专家乔治?夏勒说:“每一个地方都是神山圣湖。”同理,对于物种来说,每一个大自然的生命都是国宝,我们有责任保护它们在自己的栖息地里自由、安宁地生活繁衍。(半月谈 冯永锋)