科学

印度发现无腿两栖动物:形似蠕虫胚胎透明(图)

新浪环球地理讯 北京时间2月23日消息,据美国国家地理网站报道,蚓螈也叫“裸盲蛇”,是一种不为普通公众所熟悉的,形似蚯蚓的两栖生物。近期一个科学家小组在印度发现了数个这类动物的新种,并且在考察之后对于这些生物的生存环境表达了忧虑。

新物种的发现

新物种的发现

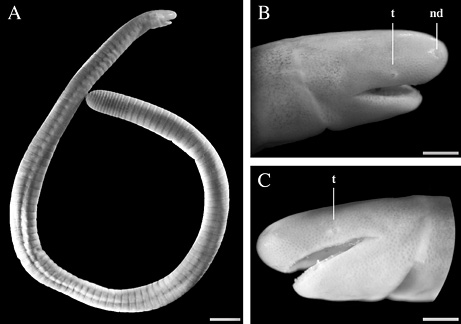

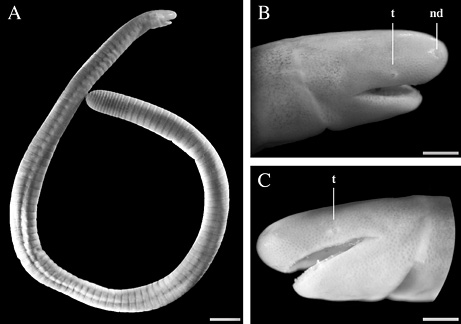

新物种的发现这不是虫子,也不是蛇。这是一种钻土的,没有四肢的两栖动物。而最重要的一点在于,科学家们此前对于这种生物一无所知,这是一个新发现的物种。

这种奇特的动物是在印度东北部地区被发现的,在这张照片上,它正蜷缩成一团保护着它的卵。这种动物是此次发现可能属于蚓螈类新物种的6种动物之一。并且,这些新发现的动物代表了一种全新的科,所谓的“科”是生物分类学上高于“属”和“种”的一个级别。有关这项发现的论文已经发表在今天出版的《皇家学会通报-B辑》上。

这种动物被当地人称为“Chikilidae”,在当地的部落方言中,“Chikila”就代表蚓螈类生物。而根据研究小组的报告,和这种生物关系最近的近亲生活在远在7000英里(约合1.1万公里)外的赤道非洲。

悉心照看

悉心照看

悉心照看在印度德里大学两栖动物学家萨斯扬哈马·达斯-比鸠(Sathyabhama Das Biju)的实验室,这种先前不为人们所知的蚓螈类动物正趴在自己的卵上抬头张望。

比鸠和他的小组对于这种被他们命名为“Chikila fulleri”的新物种感到非常惊奇。这条雌性将一直紧紧守护它发育中的幼崽长达三个月之久。比鸠说:“这位母亲将守护它的孩子长达95天,在此期间不会进食。妈妈总是陪伴着它的孩子。”研究人员指出,对于两栖动物来说,这样的母爱看护是非常罕见的。

古老的神秘分支

古老的神秘分支

古老的神秘分支这是根据对这种神秘生物的头部进行的CT扫描数据重构的3D立体影像。科学家们据此可以对其分类特征进行鉴别。研究小组指出,这种生物的颚,鼻子和眼部结构上存在的细微差别显示它是一种新的科,是一个古老演化分支的后裔,与它最具亲缘关系的物种生活在非洲。DNA分析显示在大约1.4亿年前,这一支生活在印度的种群便和其它蚓螈类物种分离开来了。

新动物近日频繁亮相 地球尚存百万未知物种(图)

海底发现新物种

新鱼类物种

科学网(kexue.com)讯 我们的世界其实比我们看到要狂野的多。目前一项新的研究称,我们地球现在有八百万个物种,但现在,我们只不过发现了其中的四分之一,还不到二百万个。

其实科学家表示,有些物种就生活在我们身边,只不过我们没有发现罢了,有可能它们正在你的后院看着你呢。最近科学家新发现了些怪异的物种,一种迷幻色彩的鱼,个头很小的蜥蜴,还有生活在海洋底部的长有绒毛的龙虾。

研究人员来自加拿大达尔豪西大学的生物学教授鲍里斯表示:“我们生活在一个相当复杂的行星上,现在我们几乎对他一无所知。我们需要更多的找到一些新东西,你会在你身边看到一些奇观。”

研究人员威尔逊也表示:“一些科学家也对他们所提出的物种数量产生了质疑,不过数量多少并不重要,重要的是我们可以找到它们,我们可不希望有一些物种还没有发下变消失了。现代医学需要一些新的动植物。虽然我们还不知道它们能为我们带来多大的价值。”

其实生物学家早就知道,地球上还有一些未被发现的物种,但至于地球上物种究竟有多少,还没人可以说的清楚,或许三百万或许一千多万,很难搞清楚。目前科学家猜测了大概有八百多万物种,其中大部分生活在海洋中,在土地上的只有两百多万。

近日新物种出现可谓相当频繁,他们刚发现了一种最小的蜥蜴,他们差不多只有加勒比壁虎的一半长。此前他们还发现过一条新物种的蛇类,只有4英尺。而他们的发现地都在中北美的一个小岛上。在海洋中,也发现了一种新龙虾,浑身长有绒毛,生活在大洋底部。在太平洋,潜水员则发现了一种色彩斑斓的鱼类。

(科学网kexue.com 乔尔)

相关阅读

声明:科学网(kexue.com)独家稿件,版权所有,转载请注明出处

巴西发现新物种化石 其貌不扬物种竟是恐龙杀手

恐龙杀手画像

科学网(kexue.com)讯 曾经以为恐龙是世界上巨无霸的人看来现在要改变想法了,真正的恐龙杀手已经被考古学家们发现。

巴西和加拿大古生物学家组成的研究团队,近日在巴西一处小镇米纳斯(Minas)发现了一种新活跃在7000万年前的新物种头骨化石,并且将它命名为Pissarrachampsa sera。

它属于波罗鳄新物种的化石。该物种有着像狗一样的头颅,巨大的犬齿,和适合在陆地行走的四肢。据信活跃于于恐龙年代的末期,猎食对象包括恐龙等大型动物,因此可说是名副其实的恐龙杀手。

波罗鳄属于鳄形动物里的中真鳄家族(Mesoeucrocodylia)。中真鳄家族是鳄形动物的重要组成部分,对生物地理学研究有很大价值。

鳄形动物的许多物种在近几年才逐渐浮出水面。中真鳄一族当前仅有帕切克波罗鳄(Baurusuchus pachecoi)为代表,学界尚无这一族群内部成员关系数据。发现上述新物种的头骨化石,对了解巳灭绝的帕切克波罗鳄有很大的帮助。

上述发现的波罗鳄化石,包括一具将近完整的头骨和一具残破的头骨与下颌。古生物学家们是在巴西晚白垩世的沉积层中发现了上述的新个体,并对这一族群内部关系进行了深入的探讨。

研究者们认为,波罗鳄分出了两个线系,其一有着广泛的地理分布区,生活量程复盖阿根廷和巴西;另外一支成为了地方特有种,仅在巴西晚白垩世的波罗组(Bauru Group)地层中有发现。

(科学网kexue.com 乔尔)

马达加斯加岛发现 世界上最小的灵长类动物(图)

科学网(kexue.com)讯 北京时间6月8日消息,英国每日邮报报道,最近11年间,专家在马达加斯加岛发现615种新的动植物物种,其中包括世界上最小的灵长目动物狐猴等等。

世界野生动物基金(World Wildlife Fund,WWF)对它们的生存环境表示警告:很多被发现的新物种都在面临不同的生存考验,尤其是岛上森林减少带来的威胁。

据报道,这615种新物种是在1999年到2010年间发现的,其中有41中哺乳动物、385种植物、69种两栖动物、61种爬行动物、17种鱼类和42种无脊椎动物。

在马达加斯加发现的新物种包括于2000年发现的10厘米长的狐猴(Microcebus berthae),这是世界上已知的最小的灵长类动物,和Tahina棕榈(Tahina壮观) -一个巨大的扇形棕榈,它一生只开花一次。

研究人员还发现了Komac的金球蜘蛛(蜘蛛komaci),komaci可以织造旋转黄金网,宽达一米。而变色壁虎是2009年发现的,它长有类似树皮的皮肤,可以迅速将褐色变为明亮的蓝色,使其在求爱中被发现。

10厘米长的狐猴(Microcebus berthae)是世界上最小的灵长类动物。

变色壁虎

研究人员惊奇的发现这种颜色鲜艳的马达加斯加蛇(liophidium pattoni)。这是一种与众不同的蛇,它被认为没有毒,是一种外表很华丽的爬行动物。

一只小小的树蛙(boophis bottaeas)覆盖在研究员的指尖上。

保护世界自然基金会与英国高级顾问马克赖特说:“消费者可以发挥至关重要的作用,我们正在努力提高非法木材贸易的巨大的全球意识,鼓励人们只能选择负责任和可持续来源的木材和纸张。”

根据野生动物组织(Wildlife Group)的数据,马达加斯加岛在过去的20年间已经失去了上百万公顷的森林,目前世界野生动物基金会正在建立一个对该地区森林和生物的保护网,以让这个地区的生物和人类和谐共处。

(科学网-kexue.com 玛格)

声明:科学网(kexue.com)独家稿件,版权所有,转载请注明出处。

大湄公河发现七大新物种:无牙蛇同类相残(图)

新浪环球地理讯 北京时间12月28日消息,美国国家地理杂志网站公布了一组照片,展现了在大湄公河流域发现的一系列新物种,包括野生香蕉、无牙蛇、蟋蟀蛙、秃头鹎以及鼻孔分离的蝙蝠在内的新物种纷纷榜上有名。

1.湄公河蝙蝠

湄公河蝙蝠(图片来源:Neil Furey via WWF)

湄公河蝙蝠(图片来源:Neil Furey via WWF)这只鼻孔分离的蝙蝠学名“Murina eleryi”,是在越南北部的一片森林发现的。2009年,东南亚大湄公河流域共发现145种新物种,鼻孔分离的蝙蝠便是其中之一。最近,世界自然基金会在一份报告中描述了这些新物种。

大湄公河流经柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南和中国部分地区,是世界上最大的河流之一。科学家表示一系列新物种的发现再次证明,大湄公河流域是地球上重要的生物学热区之一。世界自然基金会环保部门负责人斯图尔特·查普曼在一份声明中说:“在当前这个时代,能够以如此速度发现新物种令人感到非常吃惊。每年发现的新物种数量都在呈增长趋势,我们有必要加大努力,保护这一地区独特的生物多样性,这是我们的职责所在。”

2.秃头鹎

秃头鹎(图片来源:Iain Woxvold via WWF)

秃头鹎(图片来源:Iain Woxvold via WWF)这只裸脸鹎的脑袋上几乎没有一根羽毛,是亚洲唯一一种已知秃头鸣鸟种群。秃头鹎学名“Pycnonotus hualon”,是在老挝崎岖的石灰岩山峰两侧森林中发现的。它的叫声与众不同,由一系列短促的啸叫声构成。与其他一些新发现的物种有所不同的是,这种裸脸鹎的栖息地受到老挝法律的保护。

3.无牙蛇

无牙蛇(图片来源:Nikolai Orlov via WWF)

无牙蛇(图片来源:Nikolai Orlov via WWF)无牙蛇学名“Coluberoelaps nguyenvansangi”,是一个全新的物种。这种小型掘地蛇身体瘦长,两侧呈深蓝色,沿脊骨有一条窄带,其最大特征就是没有毒牙和毒液。2009年在大湄公河流域发现的新爬行动物物种共有10种,无牙蛇便是其中之一。它是在越南南部林同省发现的。这种蛇据信以蚯蚓、小蜥蜴、两栖类动物和鱼类为食,有时也会同类相残。

国家地理2009十大新物种:吸血鬼鱼上榜(图)

新浪科技讯 北京时间12月10日消息,据美国国家地理杂志网站报道,经过对2009年报道的新物种获得的关注度进行比较,国家地理杂志网站评选出2009年十大最受欢迎的新物种排行榜,一种体型巨大的老鼠、一种无肺蚓螈以及一种食草蜘蛛等令人感到怪异的动物榜上有名。

1.已“灭绝”菲律宾鹌鹑

专家们表示,这只罕见的菲律宾鹌鹑在第一次拍照之后便在一家家禽市场上被出售。这种鹌鹑被称之为“沃氏三趾鹑”,过去人们只在吕宋岛上发现它们的踪影。很久以来,人们对这种鹌鹑的了解也只能通过几十年前保存在博物馆内的标本。

在国际自然保护联盟的2008年红色名单上,沃氏三趾鹑被列为一种“缺少相关数据”的物种。科学家一度认为这种鹌鹑已经灭绝。据法国媒体报道,图片中这只沃氏三趾鹑于2009年1月在家禽市场上被出售。由于生活隐秘加之长得毫不起眼,这种鹌鹑可能仍存在于一些未受影响的地区。

2.吸血鬼鱼

在2009年宣布的新发现的物种中,图片中这条微小的雄鱼绝对是最令人毛骨悚然的一个。由于长有好似吸血鬼的尖牙,这种鱼被形象地称之为“Danionella dracula”(达尼埃拉·德拉库拉,西方传说中吸血鬼的名字)。吸血鬼鱼是2009年3月在缅甸发现的,它的“尖牙”实际上并不是真正的牙齿。据信,它们在大约5000万年前就与牙齿说“再见”。研究人员认为,雄性吸血鬼鱼利用长长的尖牙在求偶竞争中互相搏斗。

3.巨型无肺蚓螈

蚓螈是一种类似蚯蚓的两栖动物。研究人员11月表示,即使没有鼻孔、肺部或者腿,一种新发现的巨型蚓螈物种仍可以在陆地上生存下来。据悉,这是迄今为止发现的另一种能够在无肺情况下生存的蚓螈。通常情况下,拥有肺部是将两栖动物与鱼类区分开来的一个关键特征。直到最近,科学家仍认为蝾螈是唯一一种没有肺的两栖动物。1995年,研究人员发现了第一种无肺蚓螈。2008年,另一支研究小组报告称发现一种体型微小的无肺青蛙。

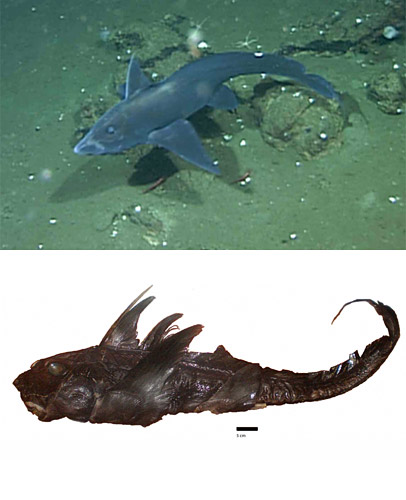

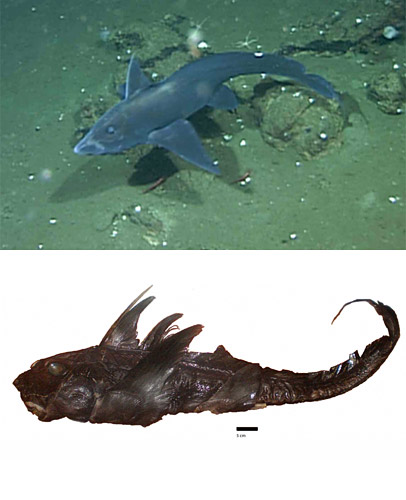

4.幽灵鲨

科学家在9月份表示,在东太平洋发现的新幽灵鲨物种是世界上最古老同时也最为怪异的鱼类之一。与其它鲨鱼相比,幽灵鲨更不喜欢与阳光为伍。由于棍棒状性器官长在前额,新种幽灵鲨雄性成员不太可能在群体中扮演领导者角色。

一项最新研究发现,这种新发现的黑色幽灵鲨利用翼状鳍在加利福尼亚州和墨西哥下加利福尼亚半岛海下数千英尺处的漆黑栖息地“飞行”。研究报告联合执笔人道格拉斯·朗表示,直到最近,东太平洋黑幽灵鲨才被确定为一个新物种。独一无二的身体比例将这种幽灵鲨与其它幽灵鲨区分开来,成为一个单独的物种。

大湄公河发现七大新物种:无牙蛇同类相残(图)

新浪环球地理讯 北京时间12月28日消息,美国国家地理杂志网站公布了一组照片,展现了在大湄公河流域发现的一系列新物种,包括野生香蕉、无牙蛇、蟋蟀蛙、秃头鹎以及鼻孔分离的蝙蝠在内的新物种纷纷榜上有名。

1.湄公河蝙蝠

湄公河蝙蝠(图片来源:Neil Furey via WWF)

湄公河蝙蝠(图片来源:Neil Furey via WWF)这只鼻孔分离的蝙蝠学名“Murina eleryi”,是在越南北部的一片森林发现的。2009年,东南亚大湄公河流域共发现145种新物种,鼻孔分离的蝙蝠便是其中之一。最近,世界自然基金会在一份报告中描述了这些新物种。

大湄公河流经柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南和中国部分地区,是世界上最大的河流之一。科学家表示一系列新物种的发现再次证明,大湄公河流域是地球上重要的生物学热区之一。世界自然基金会环保部门负责人斯图尔特·查普曼在一份声明中说:“在当前这个时代,能够以如此速度发现新物种令人感到非常吃惊。每年发现的新物种数量都在呈增长趋势,我们有必要加大努力,保护这一地区独特的生物多样性,这是我们的职责所在。”

2.秃头鹎

秃头鹎(图片来源:Iain Woxvold via WWF)

秃头鹎(图片来源:Iain Woxvold via WWF)这只裸脸鹎的脑袋上几乎没有一根羽毛,是亚洲唯一一种已知秃头鸣鸟种群。秃头鹎学名“Pycnonotus hualon”,是在老挝崎岖的石灰岩山峰两侧森林中发现的。它的叫声与众不同,由一系列短促的啸叫声构成。与其他一些新发现的物种有所不同的是,这种裸脸鹎的栖息地受到老挝法律的保护。

3.无牙蛇

无牙蛇(图片来源:Nikolai Orlov via WWF)

无牙蛇(图片来源:Nikolai Orlov via WWF)无牙蛇学名“Coluberoelaps nguyenvansangi”,是一个全新的物种。这种小型掘地蛇身体瘦长,两侧呈深蓝色,沿脊骨有一条窄带,其最大特征就是没有毒牙和毒液。2009年在大湄公河流域发现的新爬行动物物种共有10种,无牙蛇便是其中之一。它是在越南南部林同省发现的。这种蛇据信以蚯蚓、小蜥蜴、两栖类动物和鱼类为食,有时也会同类相残。

国家地理2009十大新物种:吸血鬼鱼上榜(图)

新浪科技讯 北京时间12月10日消息,据美国国家地理杂志网站报道,经过对2009年报道的新物种获得的关注度进行比较,国家地理杂志网站评选出2009年十大最受欢迎的新物种排行榜,一种体型巨大的老鼠、一种无肺蚓螈以及一种食草蜘蛛等令人感到怪异的动物榜上有名。

1.已“灭绝”菲律宾鹌鹑

专家们表示,这只罕见的菲律宾鹌鹑在第一次拍照之后便在一家家禽市场上被出售。这种鹌鹑被称之为“沃氏三趾鹑”,过去人们只在吕宋岛上发现它们的踪影。很久以来,人们对这种鹌鹑的了解也只能通过几十年前保存在博物馆内的标本。

在国际自然保护联盟的2008年红色名单上,沃氏三趾鹑被列为一种“缺少相关数据”的物种。科学家一度认为这种鹌鹑已经灭绝。据法国媒体报道,图片中这只沃氏三趾鹑于2009年1月在家禽市场上被出售。由于生活隐秘加之长得毫不起眼,这种鹌鹑可能仍存在于一些未受影响的地区。

2.吸血鬼鱼

在2009年宣布的新发现的物种中,图片中这条微小的雄鱼绝对是最令人毛骨悚然的一个。由于长有好似吸血鬼的尖牙,这种鱼被形象地称之为“Danionella dracula”(达尼埃拉·德拉库拉,西方传说中吸血鬼的名字)。吸血鬼鱼是2009年3月在缅甸发现的,它的“尖牙”实际上并不是真正的牙齿。据信,它们在大约5000万年前就与牙齿说“再见”。研究人员认为,雄性吸血鬼鱼利用长长的尖牙在求偶竞争中互相搏斗。

3.巨型无肺蚓螈

蚓螈是一种类似蚯蚓的两栖动物。研究人员11月表示,即使没有鼻孔、肺部或者腿,一种新发现的巨型蚓螈物种仍可以在陆地上生存下来。据悉,这是迄今为止发现的另一种能够在无肺情况下生存的蚓螈。通常情况下,拥有肺部是将两栖动物与鱼类区分开来的一个关键特征。直到最近,科学家仍认为蝾螈是唯一一种没有肺的两栖动物。1995年,研究人员发现了第一种无肺蚓螈。2008年,另一支研究小组报告称发现一种体型微小的无肺青蛙。

4.幽灵鲨

科学家在9月份表示,在东太平洋发现的新幽灵鲨物种是世界上最古老同时也最为怪异的鱼类之一。与其它鲨鱼相比,幽灵鲨更不喜欢与阳光为伍。由于棍棒状性器官长在前额,新种幽灵鲨雄性成员不太可能在群体中扮演领导者角色。

一项最新研究发现,这种新发现的黑色幽灵鲨利用翼状鳍在加利福尼亚州和墨西哥下加利福尼亚半岛海下数千英尺处的漆黑栖息地“飞行”。研究报告联合执笔人道格拉斯·朗表示,直到最近,东太平洋黑幽灵鲨才被确定为一个新物种。独一无二的身体比例将这种幽灵鲨与其它幽灵鲨区分开来,成为一个单独的物种。

世界自然基金会报告:亚马孙地区10年发现1200新物种

据美国趣味科学新闻网报道,世界自然基金会10月26日公布的报告显示,从1999年到2009年间,亚马孙地区共发现了1200种植物和脊椎动物新物种,相当于每隔3天就发现一个新物种。

这些新物种包括637种植物、257种鱼类、216种两栖动物、55种爬行动物、16种鸟类以及39种哺乳动物等,其中不乏体长4米的水蟒、头部鲜红的亚马孙箭毒蛙、羽毛五彩斑斓的秃鹦哥、毛茸茸的蜘蛛、吃木头的鲇鱼等十分罕见的动物。这些发现显示,亚马孙地区依然是地球上物种最丰富的地方。

世界自然基金会称,亚马孙地区的物种多得令人“眼花缭乱”,保护好这片雨林对人类至关重要。报告指出,放牧和耕种对雨林造成严重威胁,过去50年中,雨林中17%的树木遭到砍伐。

亚马孙雨林横跨南美洲8个国家,占世界雨林面积的一半,世界森林面积的20%,是全球最大及物种最多的热带雨林。此外,它在吸收二氧化碳、改善全球气候方面也功不可没,有着“地球之肺”的称号。(来源:中国日报网 张品秋 编辑:婧远)