科学

故宫:在职、离退休人员社会“鉴宝”应获故宫授权

马未都

故宫博物院日前发出声明称,该院在职、离退休人员参加社会文物鉴定等活动时应获得故宫博物院的书面授权,否则属个人行为,后果由本人承担,故宫博物院对此不承担责任。去年以来,文物市场上“金缕玉衣”和“汉代玉凳”赝品事件均有故宫专家,令故宫声誉受损。收藏专家马未都在接受本报记者采访时表示,公职人员要为所在单位的信誉负责,不能透支单位信誉。

收藏专家马未都在接受本报记者采访时认为,故宫博物院发表声明表明了一个很好的态度。但能否有效实施要看今后。他认为,不光是故宫博物院,所有国家博物馆的工作人员出去,都是代表单位。像“金缕玉衣”、“汉代玉凳”这样的事件其实都在透支单位的信誉。他认为,作为公职人员,应该考虑个人行为是否会为所在单位带来负面影响。

马未都在博客中说:“我们处在一个假象环生的时代,有朋友对我说,你们古董行不好,净卖假货。我深刻反省,究其原因,文物的文化含量太大,难以一目了然。自古文物收藏凭的是眼力,玩的是心跳,至少宋代以来许多国宝就在真假之间争论,翻来覆去者并不罕见。历史上被判了死刑的文物又起死回生也不是凤毛麟角。由于人类对自身文化认知的局限而对文物发生错判,只要不是故意,情有可原。”他说:“今天假象环生的现象都是故意而为,绝大部分很难得以有效的惩治,古董自古以来就是真假难辨,当一个社会药都有假的,就千万别指望其他东西都是真的了。”

对于文物鉴定市场的乱象,马未都建议,个人要对个人负责,单位要对单位负责,单位的公职人员也要对单位承担责任,不能透支单位的信誉。他说,现在有很多不具备鉴定能力的人,打着所在单位的名誉在外面接“私活”,所以,应该要建立相应的管理和惩处制度。

鉴定行业乱象丛生

“95%的人用95%的钱买了95%的赝品”

近年来,央视《鉴宝》等一批文物鉴定的电视节目让许多鉴定专家火了起来,已退休的或是在职的故宫博物院研究员更成为这类节目的座上宾。“故宫专家”这一身份也让许多观众对此深信不疑。业内人士告诉记者,由于目前市场上的文物鉴定乱象丛生,故宫专家利用业余时间奔波各地鉴宝的活动早已不鲜见,而出于商业性的目的“接私活”,已数次影响到故宫博物院的声誉,正因为如此,为了维护声誉,故宫博物院特发此声明。

“现在中国的收藏市场,95%的人用95%的钱买了95%的赝品。”有“收藏界深喉”之称的文化学者吴树在日前一场收藏论坛上如此表示。

近来文物市场上先后发生的两起赝品鉴定事件,分别是“金缕玉衣”和“汉代玉凳”。去年,“古玩收藏家”谢根荣托人自制了“金缕玉衣”,并找来5位文物鉴定专家,其中包括故宫博物院原副院长杨伯达。5位专家给这件“金缕玉衣”写了个文字说明,出了一个评估价:24亿。据悉,谢根荣给了专家几十万的评估费。随后用这份鉴定报告向银行骗贷。

去年年初,一套“汉代玉凳”被拍出2.2亿天价,成为当年拍卖市场的“最贵玉器”。但时隔一年,江苏邳州一赵姓老板承认该玉凳为其组装制作。据媒体报道,当初鉴定的专家周南泉是故宫博物院研究员。

两起文物市场上的赝品鉴定案,均跟故宫博物院的专家有关,为了维护故宫博物院的声誉,日前特发表上述声明。

举报信称故宫丢失古籍系监守自盗

本报讯 (记者张然) 近日,自称“故宫职工”的人再次向本报发来举报信。针对故宫博物院院长郑欣淼回应古籍书丢失的原因是历史遗留问题,举报信称此事件实为一起严重的监守自盗案件。

昨天,故宫接受记者采访时回应称,对清查图书所发现问题的追查将继续进行,一旦确认丢失和责任人,会坚决依法依规处理。而对于举报反映的情况,故宫博物院称他们高度重视,会一并纳入调查,并将阶段性进展及时公布。

“职工”爆料

7年消失百本古籍

【故宫职工】故宫图书馆善本书库2000年前后对所藏图书进行过清点。被故宫博物院称为“挂账存疑”的100多册书,当时账和古籍善本是相符的。2007年再次核对时发现100多册古籍善本账上有,而故宫善本却不见踪迹。举报人进一步指出,“这是一起严重的监守自盗的案件”。信中称,经常看到图书馆有关负责人从善本书库里拎包。

【龙灿】(最早在网络上发布故宫哥窑损坏的网友)他在自己的博客上称,随着文物的货币价值一再飙升,故宫善本直接成了某些人下手的对象。从上个世纪50年代开始,很多专家或爱好者,以借阅的方式,从故宫图书馆拿走了这些善本,很多至今没有归还。由于被“借阅”的现象一直不能得到制止,到现在,已经有100多套善本去向不明。

【调查】郑欣淼前不久表示,“涉及1950年以来延续半个多世纪的历史遗留问题,情况比较复杂”。

记者发现,对于图书清点数目,两位举报者说法有些出入。“龙灿”称,2000年到现在,故宫博物院对图书馆的珍贵藏书进行了两次核对。2007年,是最近一次对图书馆的藏书进行清点,结果发现在两次清点这短短几年之间,又有10多套珍贵的线装书下落不明。其中,有的一套线装书实际有10多本。

丢书价值

包含明代珍贵古籍

【故宫职工】100多册挂账存疑的书中,有明代版的珍贵古籍。

【龙灿】故宫对媒体回应中所说的“普通线装书”,其实并不普通。在故宫图书馆的分类中,1795年以后的线装书,都称为“普通”线装书。这些所谓的普通线装书,其中一些精品若按现在的货币价值计算,可能等同于等重量的黄金价值。2007年清点发现失踪的十多套线装书中,只有两套知道是被专家借走没有归还,其余的都已经下落不明。

【调查】在接受媒体采访时未公布“对不上账”的书籍名单。当时,一位业内人士称,如果丢失的古籍里面有宋版书和元版书,任何一册的价值都不亚于任何一件宋代“五大名窑”瓷器,即使是明善本,也是十分珍贵的。

>>事件回述

本月中旬,一名自称“故宫职工”的举报者致信本报,称故宫图书馆善本书库部分图书丢失,上报副院长陈丽华后,此事被压下不让追查。对此,故宫博物院相关负责人承认,确有100多册图书“挂账存疑”有待详查,包括部分普通古籍,也有一般线装书和印刷品。8月18日,故宫博物院院长郑欣淼正式对故宫“十重门”进行回应,其中也包括“古籍门”。近日,这名“故宫职工”再次致信本报,称看到本报8月18日刊登的关于他举报采写的报道,对故宫关于古籍书丢失原因的回应,他提出质疑,并称自己知道新情况。

工作人员称近期关于故宫消息多系内部斗争结果

昨天,关于媒体与网络爆出的“封口费”事件以及4件文物受损一事,故宫(微博)全部予以否认。对于近期不断有故宫内部人士向媒体爆料的情况,有故宫工作人员担忧,希望故宫不要再陷进“内斗”的泥潭。

否认封口费传闻

前日,财新网刊发题为《10万元封口费悬案》的记者手记及《故宫又有重要文物被损坏》的报道。文中援引多名消息人士的话说,2009年前后,故宫曾发生过内部人私分票款案。

按照规定,故宫门票款须全部直接上缴财政部。但故宫内部人士与导游勾结,导游可以带领游客逃票进入故宫,钱款由导游和故宫的警卫人员分成。

但逃票的事情被人发现,该人全程拍下来作为证据,并向故宫索要20万元封口费。故宫派出工作人员谈判,将价格压到10万元,最后经领导同意,从财务部门将钱款拨给勒索者。勒索事件就此平息,事后也只是开除了一个涉事的合同员工。

昨天,故宫对此回应称,封口费的传闻不实,不过确有私吞票款的事件发生,当年他们已协同公安部门对此案进行了调查处理。

否认四文物受损

上周,网友爆料称,来自内部人士的消息,在哥窑瓷器受损前,故宫曾发生过四起文物受损事件。据网友介绍,2006年前后一级品明代法器受损,2008年佛堂旧址二级品佛像损坏。几年前故宫宫廷部不慎扔掉10多件佛像。另有一次事故详情不明,网友称“胳肢窝没夹住那件,碎了。”

对于这些传闻,故宫调查后表示,馆藏祭法器里没有一级品,因此,不存在“2006年前后一级品明代法器受损”的事实。佛堂旧址未发生过安全事件,不存在“2008年佛堂旧址二级品佛像损坏”。而后两件文物损坏事件因为叙述语焉不详,根本无从调查,而且也不可能发生那样的事情。

故宫内斗在升级?

从一开始的“瓷器门”,爆料网友就称是来自故宫内部人士的消息。而随后的四起文物受损与“封口费”事件,再到清代屏风浸水事件,这些也都是来自内部人士的消息,故宫为何难以消停?

首先,故宫在管理和文物保护工作上确实存在诸多漏洞。而另一方面,有故宫工作人员向记者表示,这也是故宫内部斗争的结果。

一位故宫退休专家向记者表示了自己的担忧,年轻人不懂事弄坏了文物,该处理整顿绝不能手软,可故宫自己人不能趁乱内斗。这样内耗下去也不利于故宫的管理和文物保护。

在故宫面对舆论狂轰滥炸之时,著名收藏家马未都在博客里流露出了一些对故宫的“同情”。“这两年网络语言喜搞,把压力写成鸭梨。别说故宫捧着个大鸭梨,难以面对此事故,连我都感到一个不大不小的鸭梨。我接到来自全国各地无数个电话采访,不能不去面对,直打到头昏手麻,手机没电才算拉倒。”马未都表示,面对“鸭梨”没有好办法,诚信为生存第一法则。否则“鸭梨”会越来越大,直至崩溃。

晨报记者 王歧丰

故宫否认10万元封口费及瞒报4起文物损坏传言

本报讯 (记者张然) 昨天,故宫博物院(微博)对媒体报道的“封口费”传闻和“瞒报4起文物损坏事件”分别做出回应。故宫博物院表示,所谓的“封口费”传闻不实,故宫博物院当时已协同公安机关处理此案。网上流传的“瞒报4起文物损坏事件”的说法同样不实。

前天,财新网刊发题为《10万元封口费悬案》的记者手记,称2009年前后故宫曾发生一起内部人士自导自演的私分票款案,事情败露后被知情者勒索10万元“封口费”。

昨天,故宫博物院相关部门负责人表示,所谓的“封口费”传闻不实,故宫博物院当时已协同公安机关处理此案。

此外,8月2日晚,网友“龙灿”爆料称故宫近年发生4起珍贵文物被损坏或被遗弃的事件,相关情况未按要求上报主管部门。据“龙灿”透露,这些被损坏和遗弃的文物中,包括一件明代法器(一级品)和佛堂旧址的一件佛像(二级品)。

昨天,故宫博物院相关部门负责人对此做出回应,称“瞒报4起文物损坏事件”说法不实。故宫馆藏祭、法器中没有一级品,佛堂旧址也没有发生过文物安全事故。

■门“道”

故宫,你究竟有多少门?

9999间?还是9999间半?偌大的故宫有多少间房,从来众说纷纭。这个深宫大院有多少扇门,更是很难说得清楚。如今新添“失窃门”“错字门”“会所门”“哥窑门”“瞒报门”“拍卖门”“屏风门”和“封口门”,难解之谜,更加难解……

【失窃门】

蟊贼盗走故宫展品

事件:5月10日下午,有网友在微博上爆料,称8日晚至9日凌晨之间,故宫博物院被“凿墙盗宝”,有“文物”被盗。北京警方随后表示,被盗物品为香港私人博物馆“两依藏”与故宫合办的现代工艺品展上的部分展品。次日晚11点,北京警方宣布,犯罪嫌疑人石柏魁在丰台一网吧落网,部分失窃展品被找回。

处理:故宫博物院副院长陈丽华8月4日透露,失窃事件已有处理结果:“对主管的副院长、主管部门的处长、副处长以及当事人,就是当天值班的,都分别进行了警告处分、记过处分、记大过处分、留院查看、开除,这几个层面的都处理了。”

【哥窑门】

操作失误压碎国宝

事件:7月30日下午,网友“龙灿”在新浪微博发帖,称故宫一件宋代哥窑瓷器(国家一级文物)被工作人员失手摔碎。事发后,故宫秘而不宣,未将情况按要求上报有关部门。

回应:7月31日,故宫博物院证实一件宋代哥窑青釉葵瓣口盘7月4日在进行分析测试时因工作人员操作失误损坏。之所以未将情况上报,是因为事故原因复杂,须核查清楚才能上报。

处理:8月3日,故宫博物院对事故责任人作出处理,对直接责任人给予行政记大过处分,对负有领导责任的该部门主要负责人给予行政警告处分。

【错字门】

一字之差雷倒众人

事件:5月13日下午,故宫博物院相关负责人向北京市公安局赠送两面锦旗,对警方迅速侦破失窃案表示感谢。锦旗照片被传到网上后,上面的“撼祖国强盛,卫京都泰安”很快引来网友质疑,称“撼”字用错,应为“捍”字才对。

回应:5月14日,故宫博物院相关负责人表示,使用“撼”字没有错,这样用是为了显得厚重。5月16日,故宫博物院通过官方微博发布信息,就锦旗错字道歉。故宫博物院解释说,赠送的锦旗由保卫部门负责联系、制作,由于时间紧张,从制作场地直接带到了赠送现场,未再交给院里检查,造成错误。事发后,故宫对当事人进行了严肃的批评教育,并采取了补救措施。

【拍卖门】

宋代书札拍卖成谜

事件:据《中国青年报》8月5日报道,今年5月16日,一位名叫“湘江渔隐”的网友发帖,引用著名文物鉴定家裴光辉的日记指出,故宫博物院曾于1997年拍得并收藏了5件一度流失海外的北宋珍贵书札,但该批书札于2005年再次“现身”文物拍卖市场,并以超过1997年购入价两倍多的价格,被拍出易主。网友质疑故宫私自拍卖馆藏珍贵文物“创收”之举涉嫌违法。

回应:8月8日,故宫博物院致函《中国青年报》进行解释,称当年收购经费未获批复,收购未能实现,不存在“私自拍卖珍贵藏品创收”的情况,官网及相关文献上的购入记录出于失误。

【会所门】

建福宫成顶级会所

事件:5月11日和12日,央视名嘴芮成钢接连在微博发帖,称“故宫建福宫已被某知名企业和管理方改造成了一个全球顶级富豪们独享的私人会所,现有500席会籍面向全球限量发售”。随后,自称知情人士的网友纷纷在微博上爆料“证实”此事。

回应:5月13日,故宫博物院在其官方博客和微博同时发文做出回应,称建福宫“不存在也不可能作为所谓的顶级富豪私人会所”。5月16日,故宫博物院承认下属公司确曾发放入会邀请,但这一行为未经故宫批准,目前会所一事未成事实。

【屏风门】

木质屏风被水浸泡

事件:据财新网8月9日报道,继7月4日一件宋代哥窑青釉葵瓣口盘在进行无损分析测试时碎裂后,故宫又有重要文物被损坏,由故宫宫廷部负责保管的清宫旧藏木质屏风,在文保科技部进行修复时被水浸泡。事故发生后,文保科技部负责人在超过一周的时间内对院方隐瞒不报。故宫亦未向主管部门汇报此事。

回应:故宫博物院表示,上述文物经核查并没有损坏,“他们所说的文物‘被水泡坏’,其实是在进行正常的修复和除尘”。

【瞒报门】

被指近年4次瞒报

事件:8月2日晚,网友“龙灿”在博客中发帖爆料,称故宫近年发生4起文物人为损坏事件,导致多件珍贵文物被损毁或被遗弃。事发后,故宫秘而不宣,未将有关情况上报主管部门。

回应:故宫博物院昨天表示,“瞒报4起文物损坏事件”说法不实。故宫馆藏祭、法器中没有一级品,佛堂旧址没有发生过文物安全事故。

【封口门】

为掩丑事给钱封口

事件:据财新网8月9日报道,2009年前后,故宫发生一起内部人士自导自演的私分票款案,事情败露后被知情者勒索10万元“封口费”。

回应:故宫博物院相关部门负责人昨日向本报记者表示,所谓的“封口费”传闻不实,故宫博物院当时已协同公安机关处理此案。

制图 杨佳宁

【媒体评论】:

专家称故宫受损宋瓷实为官窑 地位高于哥窑

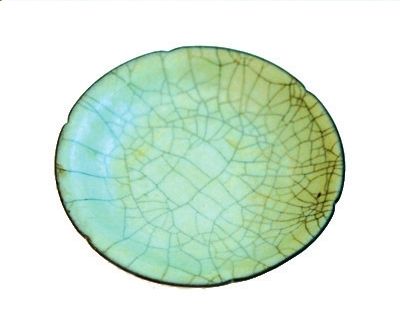

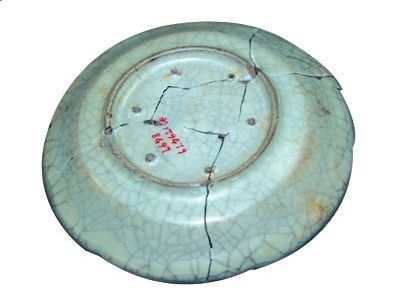

故宫被弄碎的官窑盘。

故宫被弄碎的官窑盘。

朝天宫展出的同批出土的盘子, 一发黄一发青。

朝天宫展出的同批出土的盘子, 一发黄一发青。

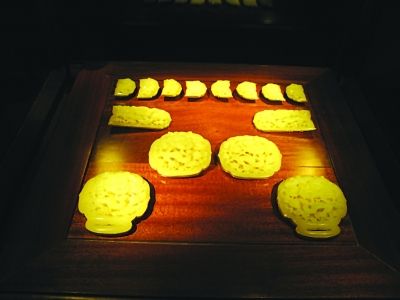

汪兴祖墓出土的玉带。

汪兴祖墓出土的玉带。

“故宫打碎哥窑”一事日前成为新闻焦点,近日更有消息称:这个被打碎的“盘子”是在南京中华门外出土的。那么,这个碎成六瓣的“哥窑”与南京到底有何“纠葛”呢?记者昨日对此进行了采访,惊讶地发现故宫对外宣称的很多信息竟不准确:这个破损的“盘子”不是哥窑,而是官窑!

至于这个官窑盘如何从南京来到故宫,背后更是大有内幕——

“故宫当年是用一堆明清瓷器换得了其中两只盘子。”上世纪七十年代在南京市文物保管委员会工作、亲自参与发掘的原江苏省社会科学院研究员季士家先生,清楚地记得当时的情景。

与此同时,记者还了解到,当年这只官窑盘出土地并非此前报道的南京中华门外,而是中央门;并且出土的也不是“11件盘子”,而是12件,目前其中的两件正在朝天宫展出。

而昨晚最新消息显示:针对故宫“对直接责任人给予行政记大过处分,对负有领导责任的该部门主要负责人给予行政警告处分”,网友认为处理“偏轻”,而故宫则称处理有依据但不便对外公开。

南京专家纠正

故宫又说错了

本报揭秘:

1故宫当年“换”走了两只盘子,破碎的正是其中一只;

2出土地是南京中央门,并非中华门(前者城北,后者城南);

3当年一共出土了12件官窑盘,并非此前故宫专家说的“11件”

南博专家 惊爆 故宫错误

破碎的盘子

从中央门出土,不是中华门

一共出土12件,不是11件

昨天上午,记者来到位于朝天宫的南京市博物馆。一位文物专家正在读手中的《扬子晚报》,他一见记者就指着报纸说,“果然是的!我前几天在电视里一看,就像是上世纪70年代在南京出土的汪兴祖墓里的瓷盘。”接着他话锋一转,指出故宫器物部副主任介绍的这件破损文物的名称、来历以及数量都有错误。

“错了,要纠正一下。”记者问哪些地方错了?该专家回答有三个错误:“首先,故宫称破损的盘子是宋代哥窑盘,错了,应该是南宋官窑青灰釉瓷盘;其次,当年出土的汪兴祖墓不在南京中华门,而是在中央门;第三,汪兴祖墓一共出土了12件大小基本相同的官窑盘,不是此前报道的11件。”

随即,这位专家带领记者来到朝天宫新展馆《瓷珍雅集》展览大厅,“你看,当年出土的12件盘子中有两件正在这里展出。”记者凑近细瞧,发现果然和电视里公布的那件破损盘子外观很接近。在柔和的灯光下,并列摆放的这两件瓷盘显得高贵而典雅,只是一件显得发青,一件发黄。专家解释,发黄的主要是土沁造成的,实际上应该带点微微的青色。他说,除掉两件已经在故宫之外,其余的8件瓷盘都完好无损地保存在南京市博物馆的库房里。

破碎的盘子

是南宋官窑盘,而不是哥窑盘

“官窑”地位比“哥窑”高

采访中,南博这位专家认为,破碎的这件盘子也不是故宫所说的哥窑盘,而是官窑盘。

接受记者采访的原江苏省社会科学院研究员、明史研究专家季士家先生也认为破碎的这只盘子是官窑盘,而且断代是南宋,不是元代。那么,明代将领墓为何会出土宋代瓷器呢?季士家认为,后人墓葬出土前代文物,很正常。“汪兴祖战死于四川,朱元璋把他的尸体运回南京,并赐予厚葬。”

官窑和哥窑有什么不同呢?有关专家也做出了详细解释。

“官哥汝定钧,一片值千金。”据南京古代艺术品研究专家盛华杰介绍,“宋代五大名窑”(官、哥、汝、定、钧)中,官窑被排在首位,这是因为官窑是皇家官府直接营建的。

官窑有北宋官窑、南宋官窑之分。北宋汴京的官窑青瓷,其形制、釉色、工艺等均与汝窑有共同之处。釉色有淡青、粉青、灰青等多种色调,釉质匀润莹亮,大纹片,胎骨深灰或紫色,满釉裹足支烧,器底有支钉痕。南宋官窑,是北宋汴京官窑的继续。南宋早期的青瓷器,为薄胎薄釉青瓷,胎薄质细,色黑褐或深灰,釉色以粉青为主,兼有青灰、青黄和炒米黄等色调,釉层薄而润泽,有纹片,满釉支钉装烧,器底有圆形支钉痕,工精质高。

南宋后期官窑青瓷的烧造追求玉石质感,改变制瓷工艺,创用素烧胎多次上釉二次烧成的厚釉工艺,制出薄胎厚釉青瓷,釉质如玉石般的光亮莹润,釉面上显露横竖交织的蟹爪纹片或层层叠错的冰裂纹片,有说不尽的奥妙。厚釉工艺的具体做法是先低温素烧坯,后施三至四道釉,釉厚如堆脂,再经高温成器,一般釉层厚在2毫米以上。

和官窑相比,哥窑排在第二位,也历来受到宫廷、达官贵人、收藏家、鉴赏家、考古学家等的重视和关注,但迄今未找到确切窑址。哥窑瓷器非常珍贵,据统计,全世界大约仅有一百余件,主要收藏在“台北故宫博物院”、北京故宫博物院等著名博物馆,数量远少于元青花的存世数量。关于哥窑的文献记载,最早可见于明代《宣德鼎彝谱》:“内库所藏柴、汝、官、哥、定各窑器皿……”,由于柴窑被传为五代所烧,明代就已经难以见到,故后世所列五大名窑,即:官、哥、汝、定、钧。

由于哥窑的窑址至今尚未发现,目前仍无法揭开其神秘面纱,可以说,哥窑瓷器是宋代五大名窑最为神秘的。

1个焦点:

真能修复吗?

“瓷器带毛不值分毫”

——想完全复原难啊!

故宫方面表示,破损的瓷盘在现代技术下,完全可以修复到基本看不出来的程度。对此,季士家认为,“好好的盘子,分成了6瓣,虽然故宫表示有能力修复,那也是坏的呀!我们有句行话叫‘瓷器带毛,不值分毫’。再高科技的修复,都不可能复原成原样。”

对于故宫造成的破损文物事件,季士家表示,“技术再好,人员跟不上也不行。对待文物就如同对待人一样,要有亲和力,要像亲人一样。特别是对待高等级文物,万万不可马虎。这是多大的教训呀!”

0.1毫米都会影响效果

——受损文物经不起折腾啊!

对于故宫破损的这件文物,南京文物修复专家汪桔生先生认为,修复并非很简单。“我没有亲眼见到实物,不能随便认定故宫用什么方法修复。”但他说,依他的经验看,首先要对破损文物进行分析研究,才能拿出修复方案。如果是南宋的瓷盘,经过这么多年,胎底质地如何?釉色附着程度怎样?破裂的断面吻合面多大等等,“不能随便说修复就修复,必须慎重。”

他指出,如果是挤压破损,那么肯定会有碎状残缺。采用化学胶粘方法焊接,容积率非常重要,0.1毫米都会影响效果。“比例不对,就会出现‘牛皮癣’,那样不仅会损伤光泽度,还会渗透进釉色。”另外,他强调,除了粘合断裂面,对缺失的部分,如何修补也很难。用什么材料去补缺?更要慎重。最后在着色时,如何做到“以假乱真”,这也要看经验。“这个活儿是要看修复专家的功底的,弄不好,还不如不补,已经备受创伤的高等级文物,再也经不起折腾了。”

2个疑问:

到底听谁的?

1.为什么碎盘被疑为赝品?

——可能是爆料人发错图片了

这两天,网上出现一个质疑:为什么央视播出的受损盘子,与故宫官网上的盘子外观不一样,难道央视播出的这个盘子是赝品吗?(本报昨日A19版进行了详细报道)。对此,故宫方面的解释是,这不是同一只盘子,受损的盘子为南京出土的;而故宫官网上的那只盘子还在展出呢。

而对于为什么会出现这种误解,南京的文物专家昨天也进行了推测:“原因很可能出在这位爆料人龙灿身上。他在微博上第一个爆料时,只是听说一只哥窑盘子碎了,于是就在故宫官网上找了图片放上去,哪知碎的是另一只盘子,造成了信息不准确。”这位专家同时指出,从网上的图片判断,故宫官网上的那件葵瓣口盘确实是哥窑盘。而从南京调拨去的这件盘口略有凹凸形状的葵瓣盘,细看下来其实与官网上的那件哥窑盘外观差异很大。“放在一起,再外行的网友也都能看出,两件东西完全不一样。”

2.为什么朝天宫说“一级”而故宫说“一级乙等”?

——各地定法不同,故宫更细

至于为何故宫称破碎的盘子为“一级乙等”,而朝天宫展出的却说是一级文物呢?

这位专家解释,各地的定法有所不同。南京市博物馆把汪兴祖墓出土的这12件官窑盘定为国家一级文物,对一级文物不具体分等级。而故宫则定得很细,分甲乙丙。虽然这件破损南宋官窑盘被故宫定为一级乙等,但还是属于国宝级文物。

揭秘

当年故宫主动提出

用明清瓷器“换”走两只盘子

谈起上世纪70年代出土的汪兴祖墓,南京市博物馆这位文物专家说,自己是上世纪九十年代才到馆里的,只知道当年主持发掘的是李蔚然先生,“当时他是文物保管委员会副主任,是一位著名的文物考古专家。不幸的是,他已经去世多年。”

经过打听,记者了解到原江苏省社会科学院研究员、明史研究专家季士家先生曾参与过当年汪兴祖墓考古发掘。电话中,他还气愤地表示,昨天他看见有媒体报道说采访过他,还把他名字搞错了。

他告诉记者,当年他就在朝天宫工作,“那时叫南京市文物保管委员会。记得是1970年的10月,中央门外张家洼附近一小土山的南麓上,也就是现在的小市附近发现了这座墓,而当年还是农田。当时一位农民报告,说在自家地里平整土地时,意外发现了一座古墓,当时我和李蔚然一起立即赶赴现场。”

季士家说,他们用了好几天时间,才发掘完古墓里的文物,“这批瓷盘就是我清理出来的,当时整齐地摞在墓室的右墙角。同时,在墓室里还出土了一批精美玉带。”

季士家回忆说,当年考古条件很差,没有专车运送,“我和李蔚然把出土文物包了两个大包,用肩膀扛着走下了山坡。”

“不得了呀!这批东西在考古简报公布后,震惊中外。故宫方面得知消息,主动提出要用明清瓷器和我们交换。”对于前天故宫方面有人称是以“调拨”形式从南京将两件瓷盘调拨到北京,季士家澄清说,“事实不是这样的。故宫没有调拨权力,调拨文物必须要经过文化部,国家文物局批准。”他说,故宫当年是用一堆明清瓷器换得了其中两只盘子。

40年前发掘的这座墓——

墓主人汪兴祖是什么人?

盛华杰介绍,汪兴祖出生于元代中期,死于明代初期(公元1371年),安徽省巢县(今巢湖市)人。他是明朝初期著名的军事将领,朱元璋的红人。他跟随朱元璋,出生入死,建立了卓著功勋。死后,朱元璋赐葬于南京中央门外。

早先,汪兴祖跟随朱元璋,大败张士诚的部队,后来又击败了陈友谅的部队,升任湖广行省参政。随后,平定武昌、庐州,升任大都督府佥事。再后,跟随徐达,下淮东、浙西等地,升任同知大都督府事后,汪兴祖统帅大军北征,攻破徐州等地,招降五万余人,并顺利拿下济宁、济南等大城市。

洪武元年,汪兴祖以都督兼右率府使身份,攻克汴梁、洛阳等地。后跟随徐达,攻占德州、元大都(元朝首都)。之后,又攻下永平、大同等地,任晋王武傅,兼山西行都督府佥事。

汪兴祖在与傅友德进攻四川时,身中飞石阵亡。汪兴祖死后,朱元璋十分悲伤,封其为东胜侯。

汪兴祖墓都出土了些啥?

记者从汪兴祖墓发掘简报中了解到,位于南京中央门外张家洼小土山南麓上的汪兴祖墓,出土文物有宋、元官窑和哥窑瓷、金器、银器和镶金托云龙纹玉带。

据悉,其中出土的14块玉带更是精美绝伦,堪称中国古代玉雕工艺之杰作。这是迄今为止,所见明代职官最高规格的赐授玉带。目前,这组玉带正在朝天宫《玉堂佳器》精品厅展出。

本报记者 蔡 震 文/摄

【媒体评论】:

故宫文物损坏责任人记大过 网民认为处理偏轻

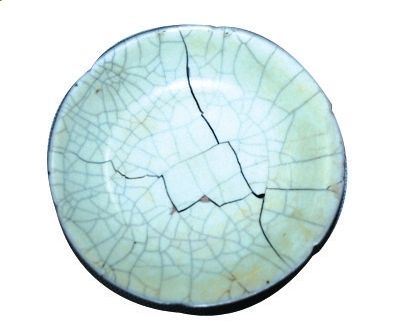

受损宋代哥窑青釉葵瓣口盘正面原貌。

受损宋代哥窑青釉葵瓣口盘正面原貌。

受损宋代哥窑青釉葵瓣口盘正面损毁后。

受损宋代哥窑青釉葵瓣口盘正面损毁后。

受损宋代哥窑青釉葵瓣口盘底部原貌。

受损宋代哥窑青釉葵瓣口盘底部原貌。

受损宋代哥窑青釉葵瓣口盘底部损毁后。

受损宋代哥窑青釉葵瓣口盘底部损毁后。

据新华社电 故宫博物院官方网站昨日发布消息称,根据有关规定,故宫博物院对造成宋代哥窑瓷器损坏事故责任人作出处理,对直接责任人给予行政记大过处分,对负有领导责任的该部门主要负责人给予行政警告处分。

在这份题为《关于宋代哥窑青釉葵瓣口盘损坏事故处理结果的公告》中,故宫博物院表示,7月4日宋代哥窑青釉葵瓣口盘损坏事故发生后,故宫博物院立即成立事故调查组,进行了全面、细致的调查,认为造成事故的直接原因是由于工作人员操作电脑输入数据失误,导致仪器内的样品台上升距离过大,使瓷器受到挤压而损坏。根据有关规定,对造成本次文物损坏事故的直接责任人给予行政记大过处分,给予负有领导责任的该部门主要负责人行政警告处分。

“这次文物损坏事故令我们痛心,说明我们在文物管理制度的落实、文物使用操作的细节上还有不到位的地方,在责任制落实、责任心培养上仍存在差距。”故宫博物院在公告中说。

故宫博物院表示,将汲取此次事故的沉痛教训,认真落实整改措施,完善有关制度和措施,严格责任制、问责制,并强化监督和检查。保护好故宫,保护好中华民族的宝贵遗产。

对于这样的处理,网民普遍表示不满,认为处理过轻。为此,记者昨日下午致电故宫博物院副院长、事故调查组组长陈丽华,了解故宫博物院对该事故处理依据。陈丽华表示,此处理依据故宫博物院《藏品管理规定》第10章“奖励与惩罚”之第86条。

记者试图进一步了解该条文具体内容,故宫有关方面表示,此为故宫博物院内部管理规定,不便对外。

■观点交锋

中国政法大学教授阮齐林:追究刑事责任处罚过重

故宫昨日公布对文物损坏事故责任人的处理决定后,很多网民痛惜价值上千万元的国宝毁于一旦,认为处理过轻,应追究相关责任人刑事责任。法学专家则表示,相关责任人是否存在过失难以认定,追究其刑事责任的处罚过重。

中国政法大学刑法学专家阮齐林教授表示,刑法第324条确有“过失损毁文物罪”的条款,人们痛惜国宝被毁的心情固然可以理解,但从人的社会经验和情理上讲,这种情况下追究责任人刑事责任的必要性不大。

阮齐林说,从事故本身来看,国家一级文物被损坏的后果存在,根据官方的核查结果,责任人的行为和文物被损坏的后果之间的因果关系也很明确,关键点在于对责任人是否存在“过失”的认定。

阮齐林说,“过失”的实质是说当事人对其造成的损害结果存在过错,或者应该受到责备。应该受到责备又分为两种情况,一种是疏忽,一种是轻信。前者是应当预见行为会发生危害结果,但是没有预见。后一种是已经预见,但轻信能够避免。具体到故宫文物损坏事故,主要考虑前一种情况。阮齐林指出,“过失”的认定还存在程度轻重的问题。此次事故中的直接责任人进行过正规培训,参加过50多件瓷器的检测,没有出过状况。“常年跟文物打交道,偶尔出现操作失误,我个人认为可以给予行政处分,但没有必要认定为犯罪意义上的过失,追究刑事责任处罚过重。”

北京大学法学院副院长沈岿:是否过失要有专业认定

故宫对事故责任人的处分是重是轻?北京大学法学院副院长、行政法专家沈岿指出,问题的关键在于对“过失”的认定。

沈岿表示,事业单位的处罚可以参照行政机关行政法的有关规定,但必须有文保行业内部的专业认定。因为关键问题在于依照文保行业内部的认知,有关人员是否尽到了这个行业普遍认为的合理注意的义务,如果尽到了,就是较小的过失,处分相对要轻。如果别人都能够在尽到义务之后避免事故的发生,偏偏他出了这个事故,那就是严重过失,应该承担更多的责任。

沈岿说,此次事故的发生是机器和人的因素结合在一起引起的,因此必须由专业人员判断这种事故是否能够避免,是否存在主观过错,程度怎样。仅凭目前公开的信息不足以判定是轻是重。

■过失损毁文物罪

过失损毁国家保护的珍贵文物或者被确定为全国重点文物保护单位、省级文物保护单位的文物,造成严重后果的,处三年以下有期徒刑或者拘役。

——中华人民共和国刑法第324条

■微言大义

严肃点,故宫博物院!1.国家一级文物被损如不是经常发生而是罕见,院长必须要向公众道歉,不能千呼万唤不出来;2.不能编织说法,什么保护青年人之类为20多天“保密”开脱,说清楚为何不公开!3.短短几十天,从文物被盗到锦旗错字,从天价会所到损毁文物,故宫,你们到底要干什么?吁请主管部门管管故宫!

——王旭明(教育部前发言人)

故宫哥窑宝贝损坏事故,只能说明:一是故宫里这样的宝贝太多了,而现在守着这些宝贝的人其实并不亲爱它们。如真心爱者,动它时候,难道不会战战兢兢?二是充分说明,故宫这是个国营单位,以一个单位的粗率管理来保护这么多珍贵文物,管理方式不解决,问题只能层出不穷。

——朱伟(三联生活周刊主编)

摘自新浪微博

■回应质疑

损坏文物被指“狸猫换太子” 国宝受损前后对比照公布

前天,故宫通过央视发布因操作失误被损坏的宋代哥窑青釉葵瓣口盘受损后的照片,随即引发公众质疑。有人通过比对发现,央视发布的照片与故宫官网“数字资料馆”中检索到的唯一一件宋代哥窑青釉葵瓣口盘的照片明显不一样,怀疑损坏文物被“狸猫换太子”。

昨天,故宫在公布事故处理结果的同时,公布了4张国宝受损前后对比照片。故宫相关负责人表示,通过央视发布的确为受损瓷盘照片,与“数字资料馆”收录瓷盘并非同一件文物,故宫馆藏的“同名”瓷盘多达十多件。

故宫相关负责人解释说,在故宫的文物管理中,文物因造型近似而名称相同的情况很常见,比如,在故宫馆藏文物中,叫“宋代哥窑青釉葵瓣口盘”的就有十多件,叫“宋代哥窑碗”的也有很多件。为了区分具体的文物,管理中会将同一名称的文物标上不同的文物号,以此区分。

该负责人说,目前“数字资料馆”收录的只是部分馆藏珍贵文物,“数字资料馆”中检索到的那件“宋代哥窑青釉葵瓣口盘”比此次事故中被损坏的国宝更具代表性,所以选择将它的照片挂在网上供公众浏览欣赏,不存在“狸猫换太子”一说。

■问责监管

故宫出事频现“三不管”

中国社科院法学研究所研究员、宪法行政法研究室主任周汉华指出,故宫接连出事不应“三不管”,管理层面存在两大问题需要深刻反思。

一方面,从体制上讲,故宫具有完备的管理单位:行政管理有文化部,业务监管单位有国家文物局和北京市文物局,三个单位多元监管,本应起到良好的管理效果。但从“失窃门”到“会所门”,再到如今的“宋瓷门”,故宫特殊的“独立性”令公众迷惑。

业内专家指出,从这几次事故的处理来看,故宫在日常管理中存在漏洞。文化部内部没有对口管理故宫的部门,在上次失窃事件中严重失语;国家文物局只是在业务上有权对故宫进行指导;至于作为属地管理单位的北京市文物局,因为没有明晰的权责规定,基本上不参与管理行政级别相同的故宫。

周汉华指出,在多部门管理中,一切要按规则办事,行政级别应为规则让路。周汉华举例说:“大马路上的交警什么级别?不管你是老总还是局长,交通违规不都照罚吗!”周汉华表示,各监管部门应各负其责,坚守规则。

信息公开是周汉华关心的另一个问题,“按照故宫博物院的解释,因为涉及人员的处理,为了彻底查清真相,因此近一个月后才上报消息,如此类推是个荒唐的逻辑。”

他举例说,河里的鱼死了,能不向环保部门报告,等查清了再说吗?食物中毒吃死了人,因为涉及对人的处理,也要查清原因再说?

周汉华表示,在这种情况下,上级管理部门应该尽到职责进行监督,“不能让故宫自己左手查右手。”

本版采写本报记者李秋萌(除署名外)

文化亟需整顿 多少“门”才能改故宫的傲慢?

网友“龙灿”7月30日下午发布微博称故宫失窃案没有任何人被处理,如今“故宫又出大事了”,称故宫器物部手续不全,将国家一级文物宋代哥窑瓷器出库,不料被工作人员摔碎。故宫一级文物一共才1106件。这条微博在网络被迅速被转载,很多网友表示惋惜,更多网友对故宫的相关管理提出质疑和不满。翌日晨,故宫博物院证实,国家一级文物宋代哥窑代表作品青釉葵瓣口盘在进行无损分析测试时候发生文物损坏事件,经过26日的调查认证,初步判断为科研人员失误所致。(近日央视《朝闻天下》)

7月4日发生的一级珍品文物损坏事件,直到7月30日被网友微博曝光,故宫不仅未向社会公众通报,甚至都没有向文化部、国家文物局报告此事。不仅如此,网友微博曝光后,记者致电采访,故宫方面还装模作样地回应“是否属实有关部门正在抓紧进行了解”,好像这件事刚发生,或者根本就是一件故宫内部都尚需“抓紧进行了解”的小事。更诡异的是,网友微博曝光时距离事件发生正好26天,而故宫证实此事时也恰好“经过26日的调查认证”,给人一个错觉,好像故宫一弄清事件原因,就立即对外公布了,并不存在任何隐瞒。

倘若没有网友曝光,故宫这起“文物门”,是不是还被隐瞒得好好的?如此国宝级珍品文物被损坏,故宫无权既不上报也不让公众知晓,这不仅违反了文物保护法规,更是对公众知情权一而再、再而三的傲慢无视。与故宫对文物损坏事故的刻意隐瞒相比,“事故发生后故宫立即成立调查组彻查事故”的这一套说辞,简直让人作呕。试问,矿难发生后,煤老板可以对外隐瞒事故,自行“立即成立调查组彻查事故”,当纸包不住火时傲慢宣称“我没有隐瞒,只是刚好到今天才调查认证出事故原因”吗?

宋代哥窑青釉葵瓣口盘堪称国宝,但是损坏了却可以秘不外宣,只在被曝光之后,才无奈予以证实——这对故宫来说,几乎就是一种傲慢的惯例。比如此前的“会所门”,故宫不惜撒一百个谎来圆一个谎,坚称“不存在也不可能”;然后又用“解雇门”来给“会所门”收场——故宫宫廷文化发展公司怀疑是内部人泄密而开除了所有员工。这一次的“文物门”,消息源据称来自一位业内专家,故宫大概又得好好“清理”自己的文物专家队伍了。可是除此之外,故宫显然从未因为“门”多而真正有所改变。

“盗窃门”、“错字门”、“会所门”、“解雇门”、“文物门”,多少“门”也未能改变故宫的傲慢,特别是对民意的藐视。倘若此前的任何一“门”能被故宫借鉴其中的经验教训,“文物门”也不至于对外隐瞒长达一个月,直到网友微博曝光才被动证实。那可是珍贵的国宝啊,并不是任何私人的东西。损坏了就必须有人承担监管失职之责,给出一个问责交代,并出面向民众致歉。想不到,故宫居然选择了刻意隐瞒文物损坏事故,这就不仅是简单的傲慢自负,更充分暴露了故宫在文物管理中的巨大漏洞和高度集权。

说实话,将那么多的国宝交给这样一个傲慢不思悔改的机构管理,公众实在是有些不放心。既然再多的“门”都不能让故宫实现自我反省改良,上级监管部门也许该在制度和管理上给故宫动动手术了。

王刚桥:国宝被损 不能让故宫“自查自纠”

故宫自己规定一个月的上报期限,显然不符合相关规定。事件发生26天后才被迫通过媒体向社会公开,很难摆脱“瞒报”(至少是“缓报”)的嫌疑。

故宫失窃案没有任何人被问责,如今“故宫又出大事了”。

据央视7月31日报道,故宫博物院当天证实,7月4日,国家一级文物宋代哥窑代表作品“青釉葵瓣口盘”,在进行无损分析测试时候发生文物损坏事件。经过26天的调查认证,故宫初步判断为科研人员失误所致。不过,故宫博物院调查报告还未正式上报文化部和国家文物局。

此前一天,有网友在微博上曝料:“故宫器物部手续不全,将国家一级品宋代哥窑瓷器出库,不料被工作人员摔碎,故宫一级品一共才1106件。”这条微博在网络上转发者众,网民对故宫的文物管理制度再次提出强烈质疑。

面对网友曝料,故宫一开始居然还声称“是否属实,有关部门正在抓紧进行了解”。如果不是受到网络舆论压力的倒逼,想必一个国宝的损坏仍只是极少数人知悉的“秘密”而已。

故宫文物乃国之公器,故宫博物院只是管理部门,而不是所有权拥有者。国宝损毁,当然要向它的“主人”报告。这种信息公开义务,在理论上不容置喙。在法律上和制度上,更是有着明确要求。依《文物保护法》,文物收藏单位工作人员,“因不负责任造成文物保护单位、珍贵文物损毁或者流失的”,给予行政处分,情节严重的,依法开除公职或者吊销其从业资格;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

国宝损毁事件一经发生,故宫博物院就应依法向行政主管部门和公安司法部门报告或报案。故宫博物院自行开展调查,并不是报案的前置条件,更不能等待自我调查完成后才予报告或报案。因为行政责任和刑事责任的认定,并不是故宫博物院的职能,相关调查本应交由行政主管部门和公安部门来进行。

在《国家文物局突发事件应急工作管理办法》中还有这样的规定,“国有文物事业单位应当在知道突发事件发生后或者应当知道突发事件发生后2小时内,向所在地县级以上文物行政主管部门报告。”另一方面,“县级以上文物行政主管部门应当在接到报告2小时内,向同级人民政府和上级文物行政主管部门报告,并同时向国家文物局报告。”

规定明确要求,事件发生后2小时内就应报告,而不是等事件调查结束后再进行报告。故宫博物院文物管理处处长娄玮在接受新华社记者采访时说,“在业务工作当中出现的损毁等情况,需要报国家有关文物主管部门审核处理,但没有规定时限。我院鉴于事故原因的复杂性,规定了一个月的时限。”自己规定一个月的期限,显然不符合相关规定。而如果按照规定及时上报,就不可能“自查自纠”。同时,事件发生26天后才被迫通过媒体向社会公开,很难摆脱“瞒报”(至少是“缓报”)的嫌疑。

从“失窃门”到“锦旗门”、“会所门”和时下的“宋瓷受损门”,多少舆情危机的考验,也没能纠正故宫处理公共关系时的被动和失误。鉴于让故宫“自查自纠”已经不可期待,故宫主管部门到了“该出手时就出手”的时刻了。

故宫就宋代瓷器损坏作出说明 工作人员操作失误

就宋代哥窑瓷器在故宫受到损坏一事,故宫博物院办公室31日上午通过媒体向社会作出说明。

说明称,2011年7月4日上午约10时,故宫博物院古陶瓷检测研究实验室科研人员在对古器物部提取的宋代哥窑青釉葵瓣口盘(一级乙)进行无损分析测试时发生文物损坏。事故发生后,科研人员立即停止仪器运行,保护现场,并向部门领导进行了汇报。院相关部门负责人和主管院领导立即赶到现场处理,决定暂停实验室的全部测试工作,对该设备进行检测。随后,院成立了由相关院领导和部门负责人组成的事故调查组,要求全面、细致地开展调查工作,彻底查清事故原因,同时着手准备相关材料,待事故原因全部调查清楚后,按照国家有关规定上报文化部和国家文物局。

7月5日下午,调查组召开会议,听取了相关人员的情况汇报,对导致事故的可能原因进行了深入分析,并进一步明确了工作任务和进度。

经过实验室科研人员查阅相关资料,对发生事故的设备进行检测,反复模拟实验过程,多次集体讨论,并请院外相关专家参与论证,分析事故原因,于7月21日形成了事故原因调查报告初稿。报告初步判定造成事故的主要原因是实验室科研人员在仪器操作时存在失误,导致仪器内的样品台上升距离过大,使瓷器受到挤压而损坏。报告中还提出了相应的整改措施。

在调查组成员分别对报告进行审阅的基础上,7月26日,调查组又专门就该报告进行了集体讨论,对其中的事故原因分析和整改措施提出了一些意见和建议,要求对报告进一步补充,以期尽快上报文化部和国家文物局。同时,对事故相关责任人的处理进行了初步讨论。

故宫说,鉴于宋代五大名窑的学术研究中长期存在诸多的难点问题,近年来,故宫将传统研究方法和现代科技手段相结合,逐步开展检测、研究,以期推动其中一些重要问题的解决。从去年开始,作为宋代官窑瓷器研究课题的一部分,他们利用这台无损检测仪器顺利完成了对50余件陶瓷文物的分析测试工作。(记者廖翊)

票款总收入近6亿:故宫钱多并非好事

公开出版的“故宫博物院年鉴”显示,从2008年至2010年,故宫每年的接待人数都在持续攀升,去年共接待中外游客1283万人次,票款总收入5.9亿元,接待人次和门票收入再创历史新高。(7月20日《新京报》)

从经济学的角度说,收入多是好事。然而,人们对有些收入增多特反感。比如,故宫的门票收入持续攀升,除了与故宫有直接关系的人高兴外,其他人高兴不起来,因为故宫是世界文化遗产,不是创造社会财富的生产单位,门票收入越多,在某种程度上就是文化在消失,寿命在缩短。

对于文化遗产,比起敬畏其艺术价值,保护更重要,因为无论是物质文化遗产,还是非物质文化遗产,都有濒危性。但是,我们对待文化遗产多数时候是申遗重于保护。就像故宫,超载、爆满已不是新闻,不管是大长假还是小长假,总是摩肩接踵,显然管理部门已经把故宫当成了“聚宝盆”“摇钱树”“提款机”了,何来保护!特别是5月份发生的失窃案,让人们看到,故宫管理松懈,他们把心思都放在挣钱上了。

文化是可以创造财富,但对文化遗产管理单位来说,衡量其是否尽职尽责,不是看门票收入多少,而是看如何保护文化遗产尽可能地延长其寿命。假如文化遗产成了赚钱机器,注定加速其死亡。

故宫作为世界文化遗产,是不可再生的,毁灭是无法避免的最终归宿。作为管理单位,保护其尽可能地延长寿命,是神圣职责。故宫不是用来赚钱的,门票收入越多越耻辱,因为门票收入越多,死亡就越早。