科学

前印加遗址发现男性遗骸与镀金面具(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月25日消息,据美国国家地理网站报道,秘鲁考古学家日前宣布,他们在圣何塞摩洛一座属于前印加时期莫切(Moche)文化的双室墓中发现了大量宝物。这是秘鲁考古学家首次在那里发现双室墓。最令考古学家意外的是,墓室的一具木棺中竟然放有一名莫切男性精英的遗骸,在素以埋葬女祭司著称的莫切遗址,这一发现实属罕见。

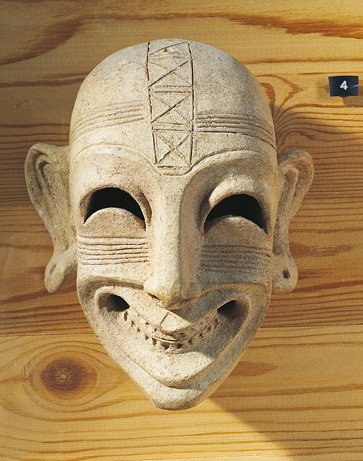

1.镀金面具

在考古学家新发现的宝物中,有一个镀金面具,这个面具嵌在木棺前面。圣何塞摩洛曾是前印加时期莫切社会的墓地。今年年初,秘鲁考古学家挖掘出一座双室墓,历史可追溯至公元850年。木棺就放在第二个墓室内。考古小组在木棺中发现了一名手持发响器具的男性骸骨,这在素以埋葬有权有势的女祭司著称的墓地发现男性遗骸实属罕见。

领导这次考古活动的秘鲁天主教大学考古学家刘易斯·卡斯蒂略·布特斯(Luis Castillo Butters)说:“经过对圣何塞摩洛历时18年的挖掘,我们本以为还会挖到一具女性遗骸。但是,这种意外常常在考古中发生,我们总在期待一些意外的事情。”据卡斯蒂略介绍,此次考古活动或许有助于揭开迄今为何在这么多莫切精英墓地发现的都是女性遗骸的谜团,即便莫切艺术品上描绘了男女统治者治理当时社会。美国国家地理协会向这次考古活动提供了部分经费。

2.木棺中的男性骸骨

除了男性骸骨,考古人员还在木棺中发现了一根带有铃铛的手杖和其他金属物品。秘鲁考古学家2009年9月表示,木棺内的物品摆放顺序杂乱无章,表明这名男子是在死后被从远处拉到这里埋葬的。有铃铛的手杖看上去是与男子手持的发响器具相配的。在莫切艺术品中,他们被称为“Aia Paec”,即“有皱纹的脸”的意思。在一些举行葬礼的场景中,这种重要人物与名叫“Iguana”的人形怪物一道,常常将棺材放入墓室。卡斯蒂略说:“接下来,似乎所有这些人物都建立了某种关系。他们显然是一种更为复杂的仪式的一部分,这种仪式由许多不同的事情构成。”

3.前印加时期莫切遗址

考古学家正对秘鲁圣何塞摩洛的一个前印加时期莫切遗址进行挖掘。自1991年以来,考古学家卡斯蒂略便带领一个考古小组在此挖掘。圣何塞摩洛曾是一个区域性葬礼举办地,埋葬着很多莫切精英人士。2009年9月,卡斯蒂略的考古小组对外公布了他们从一个双室墓内发现的文物。双室墓还是在这个莫切遗址首次发现。这些文物中包括许多直径约20英寸(约合38厘米)的瓷碗,它们散落在沿墙的地上和覆层。大瓷碗套着很多壁很厚的小瓷瓶。据卡斯蒂略介绍,瓷瓶加热以后,被放入装满液体的瓷碗,当遗体下葬时,这些瓷碗产生一种雾气缭绕的景象,给葬礼增添一种神秘氛围。

4.双室墓俯视图

在秘鲁圣何塞摩洛莫切遗址发现的一座双室墓的俯视图。进入2009年以来,考古人员在一个经过装饰的木棺中找到了骆驼骨骼、瓷碗和一名男性莫切精英的遗骸。考古小组负责人卡斯蒂略认为,这名男性同更广为人知的莫切女祭司一起统治着莫切社会。这项发现也支持了卡斯蒂略以前的看法,即前印加时期社会由男性和女性共同统治。

不过,美国得克萨斯州大学人类学家史蒂夫·博格特(Steve Bourget)却认为,这名男性其实不是墓室的主人。例如,放他的木棺正对着的墓室里面什么东西也没有,这一点显然不同寻常。博格特解释,或许埋在此处的一些人已被带走,后来,墓室在莫切时期又被重新封起来。他说:“可能后来有人将这个男子同一个所谓的女祭司葬在一起,但他们没有将这个家伙移走。”

5.双室墓中挖掘出大量陪葬品

秘鲁考古学家今年9月宣布,在秘鲁圣何塞摩洛莫切遗址发现的一座双室墓中,挖掘出大量陪葬品,其中就包括这些彩绘陶器。其中一个描绘了莫切高级女祭司乘木筏漂流的画面。考古学家以前发现的莫切陶器上绘制的画面主要描述仪式活动,比如,像棺材被放入到类似此次发现的墓室中。据考古小组负责人卡斯蒂略介绍,莫切人在圣何塞摩洛举行的精英者葬礼上欢庆,实现和平的权力交接仪式。

6.木棺中的莫切男性精英骸骨

秘鲁考古学家2009年9月宣布,他们在一座属于秘鲁前印加时期莫切文化双室墓的地上发现了一个镀金面具。这个镀金面具类似于贴在一个木棺前的面具。木棺中放着一位莫切男性精英的骸骨。考古小组负责人卡斯蒂略认为,它可能是在有人将另一个棺材从墓室搬走时留下来的。(秋凌)

科学家在巴西海域发现胶状怪鱼(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月23日消息,据美国国家地理网站报道,最近巴西科学家在远离该国附近海域发现了一条奇特的鱼,此前认为这是一个全新的鱼种,但现在看来并不是这样。

巴西海龟保护组织——TAMAR项目的研究人员发现了这条6英尺(2米)长的漂在海面上的鱼,当时它已经死亡。媒体援引这些科学家刚开始时的说法,从科学角度看,这条鱼“是一个全新的鱼种”。

但是鱼类专家看过这条鱼的录像后,确定它属于辫鱼科(Ateleopodidae),这是一种科学家自19世纪40年代发现以来,了解很少的一种鱼。华盛顿史密森学会国家自然历史博物馆的鱼类学家戴夫·约翰逊(Dave Johnson)说:“我一看到它,就知道它是一种什么鱼了。”到发稿时为止,发现这条鱼的巴西科研组仍没对此发表评论。

辫鱼科是一种没有鳞的锥形软体动物,有着坚硬的鼻子。这种鱼长着小牙,科学家认为它是一种食底泥鱼,在海底找到什么就吃什么。约翰逊表示,现在已知全球有大约12种辫鱼。它们远离主大陆,生活在1300英尺到2300英尺(400米到700米)的水下。辫鱼的体长可以长到6英尺(2米),它跟很多深海鱼一样,拥有由很小的肌肉组成的胶状身体。

约翰逊说:“在深海根本看不到像金枪鱼一样肌肉健壮结实的鱼。”因为深海的氧气不足,养分有限,因此生活在那里的鱼无法长出致密结实的肌肉组织。约翰逊表示,目前还不清楚最近发现的这条鱼是属于以前未经确定的辫鱼品种,还是属于以前已经见过的品种。他说:“我认为世界上没有谁在看到这个鱼标本后就说它是一种尚未确定的鱼种。”

除此以外,目前科学家并不知道已知的辫鱼到底有多少种。这是因为科学家习惯在与类似鱼种比较后来描述一个鱼种,而世界各地的博物馆里都有辫鱼标本,因此参照标准并不统一。科学家必须对所有标本进行全面分析,才能把一种鱼与另一种鱼区分开。然而至今仍没有人自愿担负起研究辫鱼的重任。

佛罗里达大西洋大学的海洋生物学家乔恩·摩尔(Jon Moore)说:“他们还没进行很好的调查。对他们来说,这项工作没有任何商业价值,因为这种野生的鱼非常罕见,很难获得。”摩尔研究过辫鱼的习性,他赞同最近在巴西获得的新发现属于辫鱼科的观点。但是即使这条新发现的鱼并不是一个新鱼种,但它却为在哪里发现这种鱼确立了一个新先例。摩尔说:“以前我从没听说过有人在巴西附近海域发现任何这样的鱼。”(孝文)

埃及古城遗址发现大量3500年前动物残骸(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月18日消息,据美国国家地理网站报道,耶拉孔波利斯古城遗址位于埃及首都开罗以南,那里埋葬的动物数量超过尼罗河流域任何一个早期城市中心。长期以来,考古学家便对埋葬于此的动物作用疑惑不解。

今年夏天,耶拉孔波利斯古城遗址管理处负责人雷内·弗里德曼(Renee Friedman)发现了这些动物属于耶拉孔波利斯古城统治者一个私人动物园的证据,这也是考古学家首次发现这种后来传遍整个埃及的做法的证据。弗里德曼 说:“所有这些大型动物都是权力的象征。”

在埃及古城耶拉孔波利斯(Hierakonpolis)的一座墓地边缘,考古学家挖掘出3500年前埋葬于此的一只狒狒的残骸,狒狒的旁边还埋着9只狗和6只猫。考古学家认为,古埃及人将动物埋在此地,赋予它们保护墓地的重任。

2009年3月,比利时鲁汶天主教大学考古学家维勒姆·范尼尔(Willem Van Neer)发现了一头3500年前埋于耶拉孔波利斯古城的母牛及牛犊的骨骼。它们埋在早期城市统治者的墓地附近。母牛和牛犊与葬在此地的其它大多数动物一样,可能是在统治者死后被宰杀的,以炫耀他的财富,同时载着他赴天国之路。考古学家弗里德曼说:“通过捕捉和饲养动物,统治者也拥有了它们与生俱来的能力。”

在耶拉孔波利斯古城统治者的墓地周围,考古学家还发现了大量坟墓,埋葬着他过去的亲随和家庭成员。据考古学家弗里德曼介绍,耶拉孔波利斯古城早在公元前4000年以前就有人居住,作为一个重要的城市中心和贸易枢纽,繁荣期长达一千年。这座城市从国外进口黄金,还推动了啤酒产业的兴旺发展。弗里德曼在美国国家地理学会研究与探索委员会的支持下对耶拉孔波利斯古城遗址进行了挖掘。

这头具有3500年历史的公象可能是从苏丹或努比亚(一个包括现在埃及南部和苏丹北部部分地区的古国)捕捉的,被宰杀时可能有10岁大,表明耶拉孔波利斯古城统治者对动物祭品情有独钟。考古学家弗里德曼说:“拥有对大型野生动物的支配力象征了耶拉孔波利斯古城统治者对全世界的统治力。”

通过检查公象腹中的食物残渣,比利时鲁汶天主教大学植物学家埃琳娜·玛丽诺娃(Elena Marinova)可以确定这头大象最后一餐吃的是什么:麦麸、洋槐嫩枝和河岸边的植物。考古学家弗里德曼说,由于这些植物生长在不同的地方——田地、沙漠和沼泽地,“毫无疑问,这头大象是被圈养的。”研究人员还发现了一头小河马和一只野猫的残骸。野猫的骨骼看上去有严重折断的痕迹,后来被治愈,显然,如果不是有人精心照料,如此重的伤恐怕难以自愈。

这是一块高17英寸(约合42.5厘米)的泥岩雕刻板(mudstone palette),是在耶拉孔波利斯古城发现的,年代在公元前3200年左右,应该被当作了诸神的贡品,上面刻有瞪羚、野狗等动物图案。与后来的大多数埃及艺术品不同,上面不存在对人的任何描述。后来的埃及艺术家将动物描绘成宠物、祭祀品和食物。但在耶拉孔波利斯古城,动物则是权力的象征,让人充满敬畏,预示着饲养它们的统治者也具有令人敬畏的权力。(孝文)

非洲巨蟒入侵美国佛州:成当地恶梦(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月16日消息,据美国国家地理网站报道,美国佛罗里达州早已成为缅甸巨蟒的入侵对象,除了缅甸巨蟒外,佛州面临的入侵者还有另外一种更为可怕的巨蟒,它就是非洲岩蟒。佛罗里达州自然历史博物馆资深爬行动物学家肯尼思•克里斯科表示,非洲岩蟒入侵是佛州面临的“最为可怕的恶梦”之一。

已成3大巨蟒第二故乡

性情暴躁的岩蟒是非洲体型最大的蛇,身长达到20英尺(约合6.1米)。新发现显示,这种巨蟒正在佛罗里达州开拓“殖民地”。自2002年以来,科学家已在佛州发现6条非洲岩蟒。更令人感到担忧的是,科学家发现了一条怀孕的母蟒以及两条幼蟒,说明这种富有进攻性的爬行动物已经在佛州安家落户。

克里斯科表示,缅甸巨蟒素以捕杀鳄鱼著称蛇类家族,相比之下,非洲岩蟒的危险性要远远超过缅甸巨蟒。他说:“非洲岩蟒非常残忍,从卵中孵化出来之后,它们就变成一种异常凶猛而恶毒的动物。”

迄今为止,科学家只在迈阿密西部郊外方圆1平方英里(约合2.6平方公里)的区域内发现非洲岩蟒踪迹。克里斯科说,饲养宠物的人并没有对这种巨蟒的残忍性做好心理准备,他们可能“解放”这些危险的动物。最令人感到恐慌的是,这些新入侵者会穿过公路,进入大沼泽地国家公园。在这家公园,缅甸巨蟒已经吞噬了数千只本地动物。

野生动物学家罗伯特•里德负责为科罗拉多州柯林斯堡的美国地质调查局研究入侵的爬行动物。他表示,随着非洲岩蟒的入侵,现在的佛州已经成为3种大型外来巨蟒的第二故乡,除非洲岩蟒外的另外两个“侵略者”分别是非洲巨蟒和王蛇。

威胁动物和人类

在它们的故乡撒哈拉以南非洲地区,非洲岩蟒主要捕食小型哺乳动物、羚羊、疣猪、苍鹭以及其它动物。里德表示,在美国佛州,它们可能捕食几乎所有能够吞下的热血动物。目前,里德正与克里斯科合作,研究并设法解决佛州的巨蟒入侵问题。他说:“在入侵佛州的缅甸巨蟒消化道内,人们已经发现了数十种本地野生动物的尸体,其中包括白尾鹿、身长6英尺(约合183厘米)的鳄鱼以及鸟类。”

与缅甸巨蟒一样,非洲岩蟒也是大蟒家族成员。它们本身缺少毒性,通过用身体缠绕的方式杀死猎物。令人感到恐惧的是,佛州野生动物可能并不是唯一面临巨蟒威胁的生物。克里斯科称,在非洲,岩蟒也会袭击人类。来到佛州之后,非洲岩蟒躲藏在沼泽地内。“它们可能向人类发动攻击,而你甚至不知道它们的存在。”

巨蟒+巨蟒=混血超级蛇?

克里斯科表示,非洲巨蟒可能已经在大沼泽地国家公园安家落户。如果事实果真如此,它们用不了多长时间就会遇到自己的缅甸近亲。里德说,如果两种巨蟒进行交配,它们就会孕育出一种混血巨蟒,就像在圈养环境下所发生的事情一样。

由于一种被称之为“杂交优势”的生物学现象,不同种类的巨蟒交配后产下的混血儿可能成为力量更为强大同时也更为凶猛的捕食者,虽然几率不大,但发生的可能性还是存在的。由于很多混血儿都不具有生育能力,混血巨蟒也很有可能成为一个“不毛之地”。里德说:“我们不能排除这种可能性。来自不同种群的基因可能产生重要影响,允许岩蟒更有效地坚守佛罗里达州,甚至有可能实现扩张。”

比缅甸巨蟒更可怕?

非洲岩蟒扩张不免让人联想到缅甸巨蟒数量的爆炸式增长。对于佛州的一些环境保护主义者来说,他们会从以往的错误中吸取经验教训。佛州非盈利性组织“自然保护”外来物种入侵项目负责人克里斯蒂娜•赛伯索夫-金表示:“最令我感到担忧的是,非洲岩蟒可能升级为又一个缅甸巨蟒。”

在1994年的一份报告中,佛州环境保护部门敲响了警钟。报告指出,入侵佛州的外来物种数量正呈爆炸性增长,佛州大型国际港口面临特殊威胁。这份报告特别提到了非洲岩蟒,认为这个入侵者对宠物、本地野生动物以及儿童的生命安全构成威胁。

据赛伯索夫-金估计,佛州的非洲岩莽不可能在野外繁殖。她说:“15年后,我们仍要采取预防为主的措施。但利用富有进攻性的举措摆脱非洲岩蟒威胁的机会还是存在的,原因就在于巨蟒的活动范围仍局限在一个面积相对较小的区域内。”

赛伯索夫-金指出,一种应对方式可能就是“自然保护”在佛罗里达群岛成立巨蟒巡逻队。在离开大沼泽地国家公司进入这个岛链之后,缅甸巨蟒疯狂捕杀佛罗里达群岛罕见的野生动物。目前,研究小组已开始搜索和抓捕缅甸巨蟒,以减缓这种巨蟒的扩张速度。

克里斯科和里德均认为,必须从现在开始就采取措施,将非洲岩蟒赶出佛罗里达州。克里斯科说:“缅甸巨蟒的入侵已经是佛州能够想象到的最为严重同时最具破坏性的问题。随着非洲岩蟒的到来,我们面临着一个更为严重的问题。”(孝文)

西班牙蝾螈用肋骨刺穿皮肤防天敌吞食(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月9日消息,据美国国家地理网站报道,一项最新研究发现,西班牙有肋蝾螈(Spanish ribbed newt)能够用肋骨刺穿自己的皮肤,形成具有防御功能的“刺枪”。这种方式就像科幻电影《X战警》里的金刚狼能够伸展自己的爪子当作防御武器一样。

此前,科学家已经知道,这种两栖动物在遇到威胁时会把肋骨推出体外,肋骨顶端覆盖着一层有毒分泌物,作为防御工具。但是科学家至今对这一防御措施的工作原理一无所知。有人认为,蝾螈只是简单地通过伸缩身体,迫使肋骨末端从皮肤上的特别开口伸出来。

现在,维也纳大学的埃格恩·海斯(Egon Heiss)和奥地利的一个科学家小组发现,事实上蝾螈能够向前旋转自己的肋骨,直到像矛一样的肋骨顶部刺穿它的皮肤为止。伦敦开放大学的生物学家提姆·哈利戴(Tim Halliday)并未参与这项研究,但他表示:“人们早就知道这一现象,但这是第一次对蝾螈肋骨的运动情况进行详细研究。”

研究人员表示,在自然界,有多种动物会把自己的骨骼当作防御骨刺。但是只有西班牙肋骨蝾螈和少数火蜥蜴近亲能够挥舞自己的肋骨,把它们当作“秘密武器”。为了找出蝾螈是如何做到这一点的,海斯的科研组用棉球接触活蝾螈,模拟食肉动物对它发起进攻的方式,一直到它摆出防御姿势才停下来。

X光和CT扫描显示,肋骨旋转是促使“骨刺”伸出体表的重要因素。研究人员并未在蝾螈身上发现任何永久性小洞或伤口,这意味着蝾螈每次使用骨刺时,就要用肋骨把身体刺穿。研究人员在8月18日刊登在《动物学》杂志里的论文中表示,但是这种防御方法给蝾螈带来的好处远远超过了自残给它造成的伤害,蝾螈身上的伤口可以很快愈合。

海斯说:“众所周知,一般蝾螈和两栖动物都拥有修复皮肤的特殊能力。”蝾螈每根肋骨的周围包围着一层胶原质纤维,而人类在烧伤后,这种蛋白质有助于皮肤康复。另外,强大的免疫系统显然有效预防蝾螈伤口发生感染。开放大学的哈利戴说:“研究中发现,如果蝾螈受了伤,伤势一般并不严重,不会给它造成危害。我在办公室的容器里养了一些蝾螈。有时我抓住它们时,手会被刺痛,但是蝾螈似乎并没受到影响。”

这项最新研究还为蝾螈拥有的这种不同寻常的防御能力是如何进化来的提供了一些线索。蝾螈长长的肋骨通过灵活的双头关节附在它的椎骨上,这种情况使肋骨可以向前旋转。其他火蜥蜴拥有类似接头,当它们受到威胁时,它们的胸腔会小幅膨胀。这种方法使它们的体型变大,让攻击者望而却步,不敢靠近它们。

这篇研究论文的作者海斯表示,这种“胸腔膨胀”的方法可能正是导致西班牙肋骨蝾螈进化出像弹簧刀一样的胸腔的原因。他说:“如果肋骨经过进化变得更长,延伸到皮肤,肋骨的顶端会更容易把皮肤刺穿。这样肋骨的顶部就能当作防御武器使用了。”(孝文)

丹麦研究称地球海洋源于彗星撞击(图)

丹麦科学家日前表示,大约38.5亿年前撞击地球的“肇事者”是冰质彗星而非岩质小行星,这表明地球上的水可能是由彗星带来的。

科学家长期以来便怀疑,在一个名为“后期重轰炸期”(Late Heavy Bombardment)的远古事件中,地球及其周围邻居遭受了数万个天外来物的撞击。比如,一连串的撞击使得月球外形发生了变化,上面布满了至今仍清晰可见的大坑,并在月球无风的环境中保存了无数年。但是,科学家一直不确定撞击物是冰质彗星还是岩质小行星。

如今,依据地球古岩石中某金属的含量,一个由丹麦尼尔斯·玻尔研究中心乌费·约根森(Uffe Jorgensen)领导的研究小组认定,冰质彗星是撞击地球和月球的“罪魁祸首”。约根森指出,科学家在彗星撞击前地球是否有海洋的问题上存在激烈讨论。一些专家称,地球刚一形成时便已存在足够的水,还有一些专家则认为,地球诞生初期温度很高,能蒸发掉任何液体。

约根森说:“这是那种会让科学家之间产生激烈身体接触的话题。”约根森的研究团队认为,地球早期温度过高,无法留住像海洋这样的大片水体。但是,到后期重轰炸期时,地球上的温度开始降下来,使得彗星带来的融冰变成世界上第一批海洋。他们的研究成果刊载于天文学杂志《国际太阳系研究》(Icarus)。

约根森的团队测算了格陵兰岛地表和近地表岩石的铱含量。格陵兰岛的岩石是已知世界上最古老的岩石,年代可追溯至后期重轰炸期。铱是地球上一种稀缺金属,但在彗星和小行星上相对普遍。根据研究小组的评估,小行星撞击产生的岩石铱含量应该在万亿分之18,000左右,而彗星撞击产生的岩石铱含量应该只有万亿分之130左右。这是因为彗星主要由结构松散的水冰和一些岩质残骸构成,携带的金属更少,

另外,由于绕太阳的轨道较长,彗星还会以更快的速度撞击地球。据约根森介绍,结果,“彗星造成的爆炸比小行星造成的爆炸更剧烈,抛回太空的金属数量更大,其中就包括铱。”研究小组发现,格陵兰岛的岩石铱含量在万亿分之150左右,支持了彗星是后期重轰炸期事件主导者的看法。据他们推断,彗星带来的水冰随后融化,形成深约1000米、覆盖全球的海洋。

月球表面之所以没有海洋,是因为其引力比地球的弱,所以,彗星撞击产生的残骸并没有全部抛回到太空。但是,对于撞击地球的“肇事者”是彗星而非小行星的说法,芝加哥大学的地球物理学家尼古拉斯·达普哈斯(Nicolas Dauphas)并不认同。他说,最新研究过多依赖于估算,比如预测撞击以后沉淀的铱量,“我认为他们将结论延伸地太远了。”

英国卡迪夫大学天体生物学家钱德拉·魏克拉马沁格(Chandra Wickramasinghe)没有参与约根森的研究,但他也支持彗星撞击地球的理论。他认为,彗星不仅给地球带来了水,还带来了生命。魏克拉马沁格指出,根据一些颇具争议的研究,地球生命最早的证据可追溯到大约38.5亿年前,即后期重轰炸期。

他说:“这或许是个巧合,但在我看来,这个巧合极不寻常。”约根森同意这种观点:“后期重轰炸期给地球带来了机遇。如果没发生这个事件,地球上可能没有水,也没有生命。”

2009年大西洋飓风季:风暴哪里去了

6月1日,大西洋进入2009年飓风季。天气预报员预报会有12个已被命名的风暴,其中约有一半会升级为飓风。现在,我们进入飓风季已经两个多月了,但并未有一次风暴在大西洋形成。专家们表示,这是因为太平洋上空的厄尔尼诺现象在2009年飓风季一直没有出现。

但气象学家警告说,一场可怕的飓风可能在11月30日飓风季结束前形成。位于墨比尔的南阿拉巴马州大学沿海天气研究中心气象学家基思·布莱克威尔表示:“诸多有利条件可能长期存在于大西洋海盆,足以形成一次强烈风暴。一种极有可能发生的情况是,我们将在这一年迎来一次或两次强飓风,只需形成一次飓风,这个飓风季便会成为一个糟糕的季节。”

厄尔尼诺是一种异乎寻常的温暖水流,有时形成于南美洲西北部沿海。这一现象会导致一系列被称之为“急流”的高空盛行风并向南移动。吹过大西洋海盆(包括加勒比海和墨西哥湾)时,急流会导致风切变出现,这种高空风能够破坏飓风的形成和发展。

专家们表示,厄尔尼诺现象在过去几个月一直处于发展状态,这最有可能是造成2009年飓风季较为平静的原因。布莱克威尔指出,厄尔尼诺现象曾于1992年形成并引发安德鲁飓风,这场飓风是有记录以来美国遭遇的第三大强度的飓风。

安德鲁飓风是1992年大西洋飓风季第一个被命名的热带风暴,当年8月16日以热带低气压的形式出现。8月24日,它以5级风暴形式在佛罗里达州迈阿密南部地区登陆,风速达到每小时165英里(约合每小时265.5公里)左右。

布莱克威尔指出,厄尔尼诺主要在加勒比海和热带大西洋海域等传统“孵化区”抑制飓风形成,但强飓风仍可以在其它地区形成。1983年8月中旬,艾丽西娅飓风在路易斯安那州沿海形成,当时正值厄尔尼诺时期。艾丽西娅飓风随后袭击了德克萨斯州休斯顿,风速达到每小时115英里(约合每小时185公里)。

根据当前的厄尔尼诺现象状况,科罗拉多州大学气象学家威廉·格里和菲尔·科罗巴奇最近发表了一份最新的飓风预测报告。报告称,2009年的飓风季活跃程度将低于平均水平。根据二人的预测,在这个飓风季,大西洋将只会形成10个已被命名的热带风暴。其中有4个风暴将升级为飓风,风速至少在每小时74英里(约合每小时119公里)以上。另有2个风暴将升级为大型飓风,风度可超过每小时110英里(约合每小时177公里)。

印尼现双头海蛇威胁潜在攻击者(图)

在古希腊神话中,九头蛇让战神赫拉克勒斯总有种如鲠在喉的感觉,而在海洋世界里,双头海蛇也让食肉动物有了同样的感觉。

瑞典克里斯蒂安斯塔德大学的生态学家约翰·埃尔姆博格(Johan Elmberg)和丹麦哥本哈根动物保护学院的生物学家阿恩·拉斯穆森(Arne Rasmussen)在刊登于《海洋生态学》(Marine Ecology)的最新研究报告中写道,像厚尾海蛇(Hydrophis pachycercos)这样的海蛇种类不断进化,使得鲨鱼等海洋食肉动物无法分辨这种大蛇是来还是去。

埃尔姆博格说,一次,拉斯穆森去印度尼西亚进行科考研究,“他看到一只分泌毒液的海蛇先是一头钻进狭窄的裂缝,接着,他吃惊地发现,这条海蛇后面竟然还长着个头,看上去它可以在裂缝中非常快速灵活地转身。”过了一会儿,拉斯穆森才意识到,后面的“头”其实是尾巴。

埃尔姆博格介绍说,这是一种黄唇毒蛇,昼伏夜出,在浅水活动,“还在暗礁裂缝中穿梭寻找鱼类”,“尾巴慢慢地来回扭动,而头部也几乎以相同方式移动。”后来,经过对保存在欧洲三个不同博物馆的98个3英尺长(约合1米)热带蛇种标本的细致研究,两位研究人员得出了这样的结论:所有黄唇海蛇都有两个头。

埃尔姆博格说:“我认为这种双头模式和来回摇摆移动可能会吓走潜在的食肉动物,让它们误以为尾巴是有毒的头。”此后,埃尔姆博格和拉斯穆森又在所罗门群岛所在的南太平洋水域和别的地方发现,像厚尾海蛇这样的海蛇种类都具有相似的特征。尽管埃尔姆博格和拉斯穆森并未亲眼见到厚尾海蛇像头一样扭动它们的尾巴,但二人都认为它们肯定会这样做。(杨孝文)

暗物质帮助早期星系在“大屠杀”中幸存

大爆炸后5亿年出现的第一批恒星的剧烈燃烧导致了一场宇宙“大屠杀”。在这场大屠杀中,只有千分之一的星系得以幸免于难。一个新的超级计算机模型显示,幸运星系应该向大量被称之为“暗物质”的神秘物质说声“谢谢”。

在暗物质云内部,正常物质融入年轻恒星。这些恒星产生具有破坏性的辐射。更大的暗物质云能够吸引更多正常可视物质,这也就意味着,即使在遭受邻居辐射轰击后,体积更大的星系也因为拥有足够物质得以幸存。

相比之下,体积较小的星系则因为内部所有恒星以及恒星形成物质的蒸发,只遗留下贫瘠的暗物质团。英国达勒姆大学天体物理学家、研究小组成员卡洛斯·弗伦克表示:“这是一个强者生存、弱者淘汰的时刻。能够形成‘油炸’早期宇宙的恒星的星系就是那些以最快速度积聚暗物质的星系,”

根据弗伦克与日本筑波大学的冈本隆史进行的此次新模拟研究,在此次星系大屠杀后很长一段时间内,没有任何新星系形成。与此同时,暗物质继续合并而后发展为体积更大的结构。大约100至120亿年前,一些暗物质团已拥有足够的质量,可以抵消幸运星系发出的辐射。在这种情况下,暗物质再次为正常物质撑起一把保护伞,更大的星系最终形成。

这个模型在英国皇家学会于伦敦举行的2009年夏季科技展上展出。加州理工学院天体物理学家安德鲁·本森表示,这个模型能够解释银河系“遗失的卫星星系”问题。迄今为止,天文学家只在银河系发现大约20个卫星星系,但根据一项星系形成理论,真实的数量应该在数千个。

银河系内的大型星系据信是由很多较小星系剧烈合并后形成的。任何被抛弃的并未形成更大结构的残余物最终成为卫星星系。本森并没有参与此项新研究,他表示,如果这个新模型得出的结论是正确的,说明银河系“遗失”的卫星星系从未在第一时间形成。“弗伦克教授的研究显示,如果能够阻止星系在早期宇宙形成,你就可以将预计能够在银河系内发现的星系数量减少至与我们实际观测到的更为接近的水平。”

意大利科学家破解腓尼基人“死亡微笑”之谜

大约2800年前,在地中海的撒丁岛上,有些腓尼基人死去时脸上露出神秘而可怕的微笑。研究人员曾怀疑古腓尼基人利用有毒气体让人产生这种奇怪的表情。意大利科学家日前表示,他们终于揭开了腓尼基人“死亡微笑”的谜底——并不是利用有毒气体,而是一种植物成分的药剂。他们还认为,也许有朝一日,这种植物可以具有像肉毒杆菌素一样的美容效用,让人脸上的皱纹减少。

公元前8世纪,古希腊诗人荷马在其著作中创造出“冷笑”(sardonic grin)一词,其中“sardonic”源于“撒丁岛”(Sardinia),指撒丁岛上通过一种药剂让死者脸上产生笑容的杀人仪式。最新研究称,失去自理能力需要人照顾的老年人和犯人被迫喝下这种神秘药物,之后陷入一种幻觉,或从悬崖上跳下摔死,或被活活打死。

数千年来,这种神秘药物究竟为何物一直是个谜,意大利皮埃蒙特东方大学有机化学家吉奥瓦尼·阿彭迪诺(Giovanni Appendino)和同事们日前表示,他们已经揭开了这个谜底——“死亡微笑毒药”的主要成份存在于一种名叫“藏红花色水芹”(hemlock water-dropwort)的植物中。这种开白花的植物长着芹菜一样的根茎,主要分布在撒丁岛的池塘和河流旁。

大约十年前,撒丁岛一位牧羊人自杀身亡,死后脸上留着可怕的微笑。而据调查,他死前吃了藏红花色水芹。这一事件给卡利亚里大学植物学家莫罗·巴莱罗(Mauro Ballero)带来很大启示,于是,他对近几十年来撒丁岛上每一个与水芹类植物有关的死亡事件展开了细致调查。

在最新研究中,巴莱罗和同事详细描述了藏红花色水芹毒素的分子结构,确定它对人体产生何种影响。领导实施这项研究的阿彭迪诺说:“藏红花色水芹中含有较高的毒素,会引起类似于古人描述的死亡微笑的症状,比如面瘫。”

他说:“我们知道,藏红花色水芹含有神经毒素,极有可能是那种令古代腓尼基人‘微笑死亡’的植物。”阿彭迪诺称,撒丁岛毛茛也曾是候选毒物之一,但据史料记载,这种植物并不能生长于潮湿的地方,另外在毒性方面也与史料描述不符,“除此之外,撒丁岛是整个地中海生长藏红花色水芹的唯一地方。”

藏红花色水芹是致命的铁杉家族成员之一,这种植物尤为危险,因为它散发着芳香的气味,根部还有一丝甜味。阿彭迪诺说:“通常情况下,有毒植物略带苦味,或一见到让人避之唯恐不及。藏红花色水芹是我听说的第二种对我们的感官颇具吸引力的有毒植物。人们可能在毫无戒备之下将其吃掉。”他估计,藏红花色水芹或许能证明具有美容功效:“它可以令面部肌肉放松,所以能消除脸上的皱纹。”