科学

探秘格陵兰壮观融冰:百万年冰盖大量消融(图)

冰雪融水蚀刻出45米深的峡谷。

一名野外考察助理正下降至裂隙深处。裂隙底部可能会连接至垂直的井穴(即冰臼),地面上的湖泊便是经由这种井穴把水排入冰盖深处。

与冰块和融水搅和在一起的黑色斑块是冰尘——被风吹至格陵兰岛的粉尘,通常来自远方的沙漠、火场、煤电站和柴油机。冰尘降低冰面的反射率,导致吸收的日照热量增多。

冰尘在冰面上侵蚀出一个壶穴,夜间被冰冻在其中的细菌和水藻排出的气体,现在冒着泡儿浮上水面。

撰文:马克 ·詹金斯 MARK JENKINS

摄影:詹姆斯 ·巴洛格 JAMES BALOG

翻译:陈昊

乍看去,格陵兰岛是一大片刺眼的白,但随着直升机慢慢向岛面降低,色彩逐渐进入我的眼帘。

延续几公里的范围内,融水如蓝色缎带般镶嵌在冰盖边缘。白茫茫的大陆上河流如线,湖泊如斑,还有刻蚀出的一道道裂隙。同时还有一片片非白非蓝,而是褐色甚至黑色的冰面——是一种叫做冰尘的物质导致其颜色变暗。这种看似泥泞的沙状物质是我的四名同僚研究的关键课题。这四位分别是:摄影师詹姆斯·巴洛格,其助手亚当·勒温特,地球物理学家马尔科·泰代斯科与博士生尼克·斯坦纳,后两位都来自纽约城市大学。

巴洛格为冰体留影,同时也拍摄其流失的过程。2006年,他建立起“极度冰川调查组”(EIS),据他说,此举“目的是为正在消逝的事物创建记忆”。EIS已在阿拉斯加州、蒙大拿州、冰岛和格陵兰岛布置下35台抗风雪的太阳能定时拍摄相机,拍摄冰川照片,所有相机连天加夜工作。按照设定的程序,这些相机每年拍摄4000-12000张照片,对冰川进行持续性的记录,如巴洛格所说,就像“代替我们看守世界的小监测员”。

距离格陵兰岛西海岸小镇伊卢利萨特70公里的内陆地带属于融化区,冰盖表层不断遭侵蚀,把蓝冰暴露在外。我们就在这里扎下营地。在压力作用下,这片古老冰盖中的气泡被挤压出来,气泡减少之后,冰体便吸收光谱中红色一端的色彩,于是剩下的蓝色光被反射。

营地扎在一个巨大的融水湖畔。泰代斯科和斯坦纳测量湖深,计划将所得信息与格陵兰岛冰川上湖泊深度的卫星勘测数据进行对比。每天早晨,他们会发出一艘改装的小打窝船搜集数据,船上装着遥控设备、声波定位仪、笔记本电脑控制的光谱仪、GPS、温度计和一台水下照相机。

格陵兰岛的融水湖常迅速排干,让人措不及防。巴洛格曾见识过湖泊一夜之间排干,冰臼(冰层中垂直于地面的井穴)底部打开,把湖水全部抽空。 2006年,由伍兹霍尔海洋研究所和华盛顿大学的冰川学家带领的团队记录下一个面积5平方公里的冰湖排干的过程:超过4千万立方米的水在84分钟内全部消失在冰臼中,流速比尼亚加拉瀑布还要快。

泰代斯科勘测的这个融水湖向外延伸出一条河流,定是通向冰臼的无情大口,我和勒温特决心找到它。装备好冰斧、冰钻和绳索之后,我们就上路了。可是才走了不到500米,冰面上的孔洞就挡住了我们的去路,我们只好在刀刃般的冰峰上跳行,就像在刀尖上玩跳马游戏。

我们换了一条路,在冰盖上前进了几公里,最后虽然没能徒步找到冰臼,但却观察到一个有意思的现象:去的路上,我们跳过的冰窟是互相分离的碗状孔洞,而仅仅半天之后,融化程度已经很严重,孔洞间被奔流的溪水连接起来。

当晚在营地,我们得知,泰代斯科和斯坦纳已经确定了融水湖底部的状况—— 存在着斑驳分布的冰尘。

冰尘由空气中的粉尘被风撒落在冰面形成,其成分包括远至中亚沙漠地区卷来的矿尘、火山爆发产生的尘粒以及烟尘。烟尘来自人工火和野火、柴油机以及煤火发电站。1870年,北极探险家尼尔斯·A·E·努登舍尔德造访格陵兰岛时,发现了这种颗粒精细的褐色淤泥,并为其命名。努登舍尔德的时代之后,人类活动增加了冰尘中的黑色烟尘,同时,全球气候变暖也赋予其新的重要性。

地球物理学家卡尔·埃格德·博吉尔德是土生土长的格陵兰人,他把过去的28年都用来进行冰盖研究。近来,博吉尔德把注意力放在冰尘上。“尽管冰尘中烟尘含量不到5%,”他说,“但却是这一点点烟尘导致冰尘变黑。”黑色降低了冰的反射率,从而提高了热量的吸收,于是导致融冰量增加。

每年,白雪伴着冰尘降落在冰盖上,积雪变硬之后,就把冰尘固定其中。当夏天格外炎热的时候,层层冰面开始融化,包裹在其中的大量冰尘便被释放出来,在表面形成浓度更大、颜色更深的一层物质。“这是一种恶性循环,并且在不断地进一步恶化。”博吉尔德说,“就像给冰面蒙上一层黑色的幕布。”

尽管我们的探险为期很短,却似乎已经看出这种影响。仅仅一周的时间内,冰雪融水已经把我们的营地变成一片泥泞湿地。远方某处,融水湖中的水已经流入我们之前寻找的那个冰臼中。巴洛格的定时拍摄相机捕捉下这一切。“它们记录着地球的心跳。”他说。

探险队离开前,巴洛格说服我下降到营地附近的一个冰臼中。这冰臼足可吞下一辆货车,然而我还是无法抗拒内心的欲望,想要下到这个被巴洛格授予 “野兽”称号的庞然大口中一探究竟。

我拴在结霜的绳索上,向冰臼中下降。下了30米后,我身处围墙状的蓝冰中,浑身被冰冷的飞沫浸湿。头顶上方,三层楼高的冰柱围成边缘崎岖的相框,蓝色的极地天空显现其中。下方,瀑布轰鸣着消失在深渊中,正是这激流凿出了这个井穴。

科学家们曾把黄色的橡皮鸭子、装了传感器的圆球以及大量染料投入冰臼,希望以此记录水流轨迹,找到其注入大海的地方。有的球体和染料后来被发现,但所有的鸭子都不见了。我本来雄心勃勃地想要继续下降,进行更深入的调查,但我又考虑了一下。在绳子上悬挂了20分钟之后,我又爬了上来。

新浪环球地理独家稿件声明:该作品(文字、图片、图表及音视频)为《华夏地理》杂志特供新浪使用,未经授权,任何媒体和个人不得全部或部分转载。

最新研究显示所谓上帝粒子或为5种不同粒子(图)

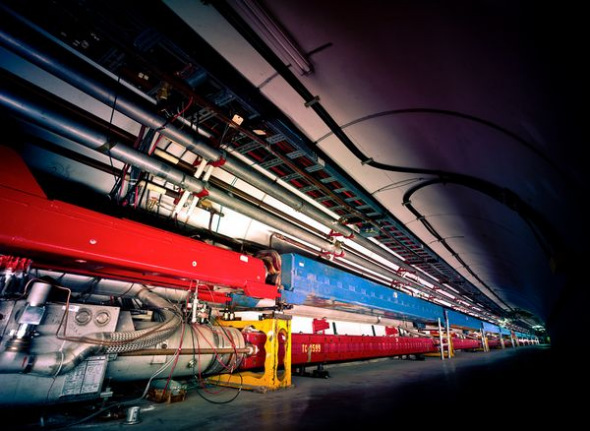

新浪环球地理讯 北京时间6月22日消息 据国家地理杂志网站报道,美国进行的一项新的原子撞击实验结果显示,所谓的“上帝粒子”实际上可能是5种截然不同的粒子。所说的“上帝粒子”也就是希格斯玻色子,长久以来,物理学家便一直寻找这种理论上存在的粒子。物理学家认为希格斯玻色子是宇宙万物的质量之源,因此才有“上帝”之称。

寻找希格斯玻色子是大型强子对撞机实验的目标之一。3月,对撞机开始亚原子粒子对撞实验,运行功率达到其最大功率的一半。根据广泛接受的标准物理学模型,所有粒子通过与希格斯玻色子发生相互作用获得质量。

一些理论家认为希格斯玻色子并不单单指一种粒子,而是多种质量相似但所带电荷存在差异的粒子。美国伊利诺斯州巴达维亚费米实验室的研究人员指出,他们发现了能够证明这种“多种粒子理论”的证据。有关“上帝粒子”的单一粒子理论就此面临挑战。

在费米实验室万亿电子伏粒子对撞机最近进行的一项名为“DZero”的实验中,科学家发现质子和反质子相撞更多地是产生物质粒子而不是反物质粒子。研究报告联合执笔人、费米实验室理论物理学家亚当·马丁表示,两者之间相差很少,不到1%,但无法利用假定只存在一种希格斯玻色子的标准模型加以解释。马丁说:“这种影响实际上非常小,但如果将标准模型中所有最初原则考虑在内,这种影响仍远远超过我们的想象。”

标准模型假设只存在一种希格斯粒子,无法解释DZero实验的结果。如果科学家假定希格斯玻色子实际上是指5种粒子——也就是对标准模型进行扩展,形成双希格斯二重态模型——DZero实验的结果便可以解释。马丁说:“在对标准模型进行扩展时,我们加入了新的粒子和新的交互作用。新的交互作用对物质和反物质区别对待,因此能够促使实验中出现更大的影响。”研究结果于最近刊登在物理学研究网站arXiv.org上。

科学家表示,如果存在多个希格斯玻色子,它们可能与物质发生不同的相互作用,让标准模型以外未发现的新物理学呈现在我们面前。马丁说:“很多扩展标准模型的计划第一步都是添加更多希格斯玻色子。”

费米实验室理论物理学家克里斯·奎格并没有参与此项研究。他指出,虽然这项实验非常引人注目,但实验结果仍只是初步的。“任何东西都无法让我怀疑结果,但如果结果非常出人意料,我们便要严肃认真对待。我们不能过早地下结论,这一点非常重要。”

如果马丁的研究小组是正确的,即希格斯玻色子实际上是指5种不同的粒子,瑞士的大型强子对撞机可以验证他们的结论。研究报告联合执笔人马丁说:“我们认为这些希格斯粒子不会太重,一定可以借助大型强子对撞机发现它们。”

伯明翰大学物理学家、大型强子对撞机ALICE(大型离子撞击实验的英文缩写)项目负责人大卫·埃文斯在电子邮件中指出:“我个人认为不可能存在5种不同的希格斯粒子。如果最终证明确实存在,大型强子对撞机将变得更令人兴奋。”(秋凌)

史前山洞遗址发现欧洲早期人类猎杀洞狮证据

新浪环球地理讯 北京时间6月17日消息,据美国国家地理网站报道,根据最新一项研究,在一个史前山洞遗址发现的有刀痕的骨骼表明,欧洲早期人类曾猎杀过洞狮这种大型食肉动物。不过,这一研究结论也遭到部分专家的质疑。

最早捕食大型动物的人类

据领导实施这项研究的西班牙罗维拉-依维吉利大学古人类学家露丝-布拉斯科(Ruth Blasco)介绍,洞狮骨骼上的切割痕迹表明,它们在遭到猎杀后又被肢解分割,内脏被取出,这与在现场发现的鹿、马、野牛等常见猎物残骸上的痕迹相同。布拉斯科表示,内脏被取出的洞狮残骸还表明,早期人类可能与洞狮不期而遇,并亲手将其杀死。

她说,如果是动物咬死了狮子,美味的内脏可能在早期人类到达以前就已被吃光了。专家表示,还存在一种可能性,那就是狮子因自然原因死亡后,早期人类或动物碰巧遇到了狮子的尸体。猎杀洞狮的早期人类属于尼安德特人的祖先——“海德堡人”(学名Homo heidelbergensis)。

研究人员还在西班牙阿塔普埃尔卡(Sierra de Atapuerca)发现狮子骸骨的地方找到了海德堡人的遗骸。以前的一些研究表明,能使用木叉和石器的海德堡人是历史上已知最早捕食大型动物的人类。布拉斯科表示,最新证据可能还意味着,海德堡人在当时属于最顶级的猎食者,甚至可以猎杀危险重重的洞狮。

为赢得尊重而铤而走险

布拉斯科和同事在阿塔普埃尔卡现场发现了已灭绝的洞狮种类——原始狮的17块骨骼。原始狮的个头比今天的非洲狮稍大。这些骨骼全部发现于格兰多利纳(Gran Dolina)遗址,考古学家曾在该遗址拥有30万至35万年(属于更新世中期)历史的岩层中找到数百块化石。通过洞狮骨骼上的切割痕迹,研究人员重建了海德堡人肢解分割洞狮,还将洞狮骨骼敲碎从中取出骨髓的过程。

不过,布拉斯科指出,单是骨骼证据还无法让研究人员了解到海德堡人与这种危险猛兽周旋的真正原因。从其他遗址发现的线索或许能帮助解开这个谜团。布拉斯科说:“以东非马赛人为例,猎捕狮子与某些仪式的开始存在着联系。在这些仪式中,一旦狮子被杀,杀死狮子的人会赢得整个部落的尊重。”研究结果将刊登在8月份出版的《考古学杂志》上。

还有一种可能性,那就是早期人类猎杀狮子完全是出于自卫。布拉斯科指出,例如,洞狮和人类这两种顶尖猎食者狭路相逢,或许在最终的殊死决斗中,人类胜出动物一筹。美国亚利桑那大学动物考古学家玛丽-斯蒂娜(Mary Stiner)补充说,有证据证明,在更新世中期和更新世晚期(亦称上更新世),早期人类常常几个人一组猎捕大型食肉动物。

研究结论遭受诸多质疑

斯蒂娜说:“早期人类偶尔还以食肉动物为食,这确实是事实,而且也与早期人类‘不浪费’的习惯完全相符。”斯蒂娜没有参与布拉斯科的研究。康涅狄格大学人类学家丹尼尔-阿德勒(Daniel Adler)说,目前尚无任何确凿证据证明海德堡人是怎样在西班牙的史前遗址与洞狮不期而遇的。这是因为,洞狮的骨骼残骸证据过少,我们无法得出它们不是死于其他食肉动物的结论。

例如,有些洞狮的骨骼残骸留有非人类食肉动物的牙齿痕迹。研究人员认为,这些痕迹来自于小型食腐动物,如狐狸,它们在海德堡人享用完以后将剩下的东西吃掉了。阿德勒也没有参与这项研究。他同时指出,动物牙齿咬痕可能还是海德堡人没有猎杀洞狮的证据,此外,“即便格兰多利纳的早期人类猎捕了这头洞狮,欧亚大陆其他地方并不存在这方面的例证,由此表明这种行为极为罕见。”

布拉斯科也同意洞狮被杀实属罕见的看法,因为考古学家在现场发现了大量的更为常见、危险性更小的猎物。阿德勒还提出了一种观点,即洞狮可能是病了或受伤了,这才给了海德堡人可乘之机。他说:“完成这种任务的风险过大,早期人类根本不能与健康、成年洞狮周旋。”阿德勒补充说,与死亡的巨大风险相比,狮肉的诱惑或威信之争或许不值一提。

早期人类处于食物链顶端?

专家指出,还有一种可能性,即虽然海德堡人最早发现狮子的,但这头狮子死于自然原因。没有参与布拉斯科研究的纽约州立大学石溪分校古人类学家约翰-谢伊(John Shea)说:“狮子会死于各种各样的原因,我们不能排除早期人类遇到死于自然原因的狮子后,将它的肉割下来吃掉的可能性。”

由于布拉斯科的研究团队并没有在现有骨骼发现疾病或受伤的任何证据,他们认为最大的可能性是人类最先与洞狮遭遇,并将其猎杀。综合各种证据,布拉斯科认为狮子骨骼上的伤疤可能表明,海德堡人至少可以成功猎捕最令人畏惧的食肉动物。她说:“狮子处于食物链的顶端,猎捕狮子是非常危险的一件事。早期人类或许在食物链中处于与狮子相同的位置,甚至比这些大型食肉动物的位置还靠前。” (孝文)

世界十大著名天坑:危地马拉城三年间两次遭袭

新浪环球地理讯 北京时间6月7日消息,据美国国家地理网站报道,或因热带风暴“阿加莎”所引发暴雨的影响,危地马拉首都危地马拉城市区5月30日出现了一个深约100米的巨坑,让世人震惊。以严格的地质学术语来解释,天坑(sinkhole)是指由于水不断侵蚀固体基岩,使地表发生塌陷形成的一个巨大的深坑。美国许多地方出现天坑的几率都很大。以下是世界上最著名的天坑。

1.2010年危地马拉天坑

危地马拉巨坑又将天坑这一术语进一步扩展,即地面突然塌陷。危地马拉城部分市区地面不是处于固体基岩之上,而是一层松弛的、由碎石构成的火山浮石,通常有数百英尺厚。至少一位地质学家表示,危地马拉城的最新天坑是由管道泄漏引发,并非自然现象。总体而言,危地马拉重复发生此类事件的可能性较大,但却非常难以预测。

2.2007年危地马拉天坑

2007年,危地马拉城也曾出现过一个类似天坑,而且距离最近出现的那个天坑还不远。根据照片判断,这两个天坑的直径约为60英尺(约合18米),深约300英尺(约合100米)。通常情况下,当局会用大块石头和其他碎片将天坑填满。随着时间推移,在水的侵蚀和空气的烘燥作用下,还会引起天坑向内倾斜。

以美国佛罗里达州的温特帕克天坑为例,它与危地马拉天坑倾斜度相同,深度约为100英尺(约合30米)。但是,佛罗里达州有“阳光州”之美誉,光照充足,使得天坑在大约24小时内慢慢发生倾斜。美国密苏里州立大学地质学家道格-格乌泽(Doug Gouzie)说:“我认为危地马拉城天坑四周并没有如此快速地塌陷。”

3.佛罗里达州温特帕克天坑

据格乌泽介绍,温特帕克天坑在1981年形成于该市一个公共游泳池下面,“至于这个游泳池是否泄漏,我从未看到过一份完整的报告。”他说,水可能通过游泳池底的小裂缝渗入下面的土壤。由于佛罗里达州的土壤多沙,即便是游泳池周围的水生植物也有可能慢慢地将足够多的土壤冲走,侵蚀下面的固体石灰岩层。格乌泽指出,美国地质勘测局绘制了遍布全美的基岩类型。科学家仍需要对地下裂缝和水流经这些裂缝的方式进行广泛研究,以便对发生天坑的地点进行预测。

4.佛罗里达州马尔伯里天坑

这个深约185英尺(约合56米)的天坑于1994年出现在佛罗里达州的马尔伯里市,发生塌陷的地方位于采矿企业IMC-Agrico倾倒的一堆废料。该公司当时正在开采岩石以提取磷酸盐。磷酸盐是一种化学物质,是化肥的主要成分,主要用于制造磷酸,以及增强苏打和各种食品的味道。然而,在磷酸盐从岩石中提取出来以后,主要成分是石膏的废料被作为泥浆过滤出来。

随着一层层的石膏被晒干,就形成了裂缝,就像出现在干燥泥团上的裂缝。后来,水在裂缝中不断流动,将地下物质卷走,为天坑的形成创造了条件。美国监管机构称,IMC-Agrico公司应该承担起管理这个天坑的责任,避免对地下饮用水供应造成危害。

5.伯利兹城“蓝洞”天坑

据密苏里州立大学地质学家格乌泽介绍,无论在什么地方,只要水能侵蚀连接水平排水系统的垂直通道,就有可能发生天坑,因为在这种情况下,大量固体物质被冲走。如果天坑在海岸附近或是在大海中——比如洪都拉斯伯利兹城海岸附近灯塔暗礁著名的“蓝洞”天坑,海水会在塌陷后迅速渗入,形成一个深不见底的池子。

一周太空图片精选:寄生母星吞噬环绕行星(图)(2)

5.月球上的一杆入洞

当宇航员艾伦·谢泼德在月球上把高尔夫球打得“很远很远很远”的时候,他肯定希望能够拍下这样一张照片:美国宇航局5月19日公布的月球勘测轨道器拍到的一张照片显示,一块小石头似乎一杆入洞,落入月球坑中。

这个小坑事实上在月球近侧西南部的一个较大坑的底部。当它沿着大坑壁滚落时,科学家能根据它留在月球土壤上的痕迹跟踪它的路径。科学家认为这块岩石是因为一次小小的撞击或者月震松散脱落。

6.心与灵魂

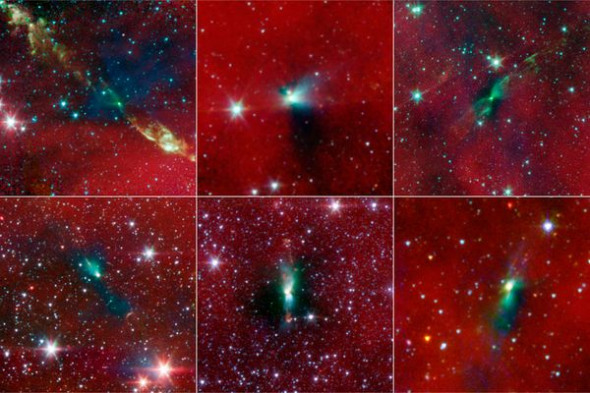

一张新的红外线照片让天文学家看到了银河系的英仙座旋臂的“心”和“灵魂”。星云“心”(右)因与人的心脏类似而得名。就像它的邻居“灵魂”星系一样,这个漩涡状的气尘团是一个恒星生成的区域。在这两个气尘团中,来自内部新生恒星的强辐射和风形成了巨大的气泡。这张5月24日美国宇航局广域红外探测器拍到的新照片显示出气团中温度较低充满尘埃的裂缝,在这里,气体和尘埃开始形成新的恒星。

7.双子星

美国宇航局5月20日公布的斯皮策太空望远镜拍到的一组(6张)照片中,绿色带电粒子流从新生双子恒星周围的黑色气尘块中喷出。六个气尘块中的两个——左上和中上——被认为是新生双子恒星的家园。天文学家认为,形状不规则的气尘块可能是双子星形成的原因。

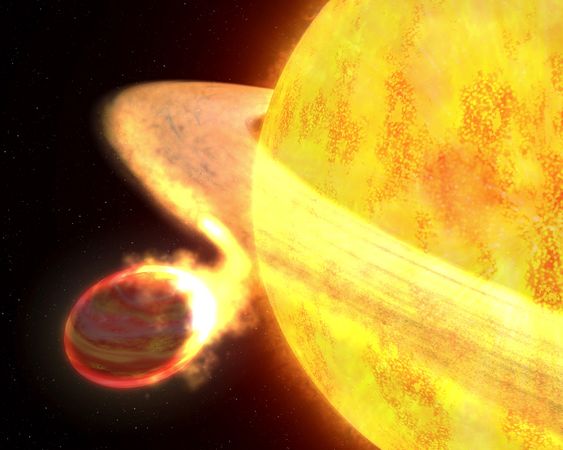

8.寄生母星吞噬环绕行星

这是宇宙中发生的“母毒食子”事件:太阳系外的行星WASP-12b面临被其母星逐渐吞噬的命运。在银河系中,这个木星状的气体行星的运行轨道与其母星非常接近,仅200万英里。这样近的距离意味着WASP-12b是银河系中已知的最热的行星。今年2月天文学家报告,观测显示,在母星巨大的引力作用下WASP-12b膨胀,导致它的气体开始逃离。逃离的物质没有散开,而是在引力作用下被吸向母星,形成恒星环。

5月20日,科学家宣布,哈勃望远镜获得的新观测数据证实,寄生母星吞噬WASP-12b以扩张自己。这一过程进展快速,以至于WASP-12b行星的生命可能只剩下1000万年。 (任秋凌)

墨西哥湾生态之灾:河岸原油厚达6米(图)

新浪环球地理讯 北京时间5月26日消息 据美国国家地理网站报道,墨西哥湾泄漏原油一连几周只是在海面上活动,但5月20日左右,泄漏的原油被冲上美国路易斯安那州的海岸,科学家认为这可能会带来破坏性影响。据美国德州理工大学毒理学家罗恩-肯达尔(Ron Kendall)介绍,作为墨西哥湾部分海洋生物的自然栖息地,海岸沼泽对整个生态系统和美国海产品业至关重要。

1.布满厚厚油污的海岸沼泽

绿色和平组织的海洋生物学家保罗-霍斯曼(Paul Horsman)从路易斯安那州密西西比河东岸布满厚厚油污的沼泽地艰难穿过。罗恩-肯达尔称,从海岸沼泽排除原油的难度更大,因为在这种环境下,一些处理技术(如可控燃烧)会面临更大的挑战。他5月12日表示:“一旦泄漏的原油被冲上海岸沼泽,我们将难以将其清除出去。”

2.滴落的原油

在这张照片中,原油与淤泥混合物从保罗-霍斯曼的橡胶手套上滴落,这位海洋生物学家上周对密西西比河口附近表面覆满原油的海岸进行了实地勘察。据美国路易斯安那州立大学海岸研究中心主任格里戈里-斯通(Gregory Stone)介绍,一旦原油沉淀于海岸沉积物中,就会在那里停留数十年。斯通曾在5月初举例说,在密西西比河岸,大量小块浮油被冲上岸,研究人员发现积聚在那里的原油厚度达20英尺(约合6米)。

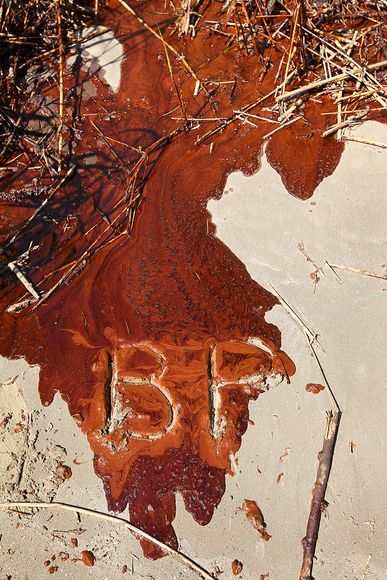

3.格外醒目的“BP”字母

在密西西比河口附近的沙滩上,“BP”两个字母在一滩原油映衬下显得格外醒目,这是绿色和平组织一位环保主义者的“杰作”。“BP”是指英国石油公司,发生此次灾难性漏油事故的“深水地平线”钻井平台就属于该公司。

在救援行动中,工人们将插入管放入受损管道内,这条管道连接着深达5000英尺(约合1500米)的井口。据负责清理浮油的美国联邦应急反应部门介绍,泄油井口以每天1000桶的速度外泄原油,这些原油现正通过插入管升向海面,并被燃烧。

4. 海洋生物学家在密西西比河上检查被冲上岸的石油。

历史经验说明,湿地很难从石油污染中恢复过来。例如,1991年的海湾战争油污染事件,对沙特阿拉伯的湿地和海滨泥地造成了最为严重的破坏。这次事故是人为造成的,伊拉克军队为了阻止即将逼近的美国军队,故意把3.36亿加仑(大约13亿升)石油排入波斯湾。

据总部设在美国南卡罗来纳州的科技咨询公司——科研计划公司(Research Planning, Inc。)的联合创始人迈尔斯·海斯说,12年后,仍有多达89%的沙特湿地和71%的海滨泥地没有恢复过来。(看淡水植物和动物照片)海斯上周说:“站在这里看着死去的一切(甚至没有一只活蟹),回想以前盐沼的样子,心里像打翻了五味瓶,不知道是什么滋味。”

5.路易斯安那州西南口海滩芦苇杆上的一滴石油。

这种被称作原油球的油滴和固体油块是石油泄漏的常见产物。近来墨西哥湾海滩也发现了这些油滴。在海浪的推动下,浮油聚集形成油团,然后被冲到岸上,这种粘性的油滴就可能形成。美国德州理工大学的环境毒物学家罗纳德·肯达尔表示,这种油滴对野生动植物是有害的。他说:“和粘在动物羽毛或者皮毛的油污相比,这些油块不是那么毒,或者说不是一个大问题,但是若被动物吞下它们也有毒性。”(孝文)

科学家发现9种神秘鱼类用手行走(组图)

新浪环球地理讯 北京时间5月25日消息 据国家地理杂志网站25日报道 最近,科学家对9种新命名的长手鱼进行了描述。这些鱼类最令人吃惊的特征就是长着“手”,所谓的“手”指的就是它们用来行走的鱼鳍。

粉红色长手鱼

这幅未标注日期的图片展示了一种新命名的粉红色长手鱼,它们利用鳍行走于海床之上而不是游泳。在最近有关长手鱼家族的科学评论中,科学家对9种新命名的鱼类物种进行了描述,图片中的粉红色长手鱼就是其中之一。

粉红色长手鱼身长4英寸(约合10厘米),是一种非常罕见的鱼类,迄今为止只发现4条,均是在澳大利亚塔斯马尼亚岛的霍巴特周围区域捕获的。自1999年以来,就再没有人发现活粉红色长手鱼的踪影,但直到现在,科学家才正式将这种鱼类认定为一个独特物种。

评论作者、澳大利亚联邦科学与产业研究组织的丹尼尔·格莱德希尔和彼得·拉斯特表示,世界上所有14种已知长手鱼都只在澳大利亚东南沿岸的浅水域被发现。即使对于此前发现的长手鱼,科学家也并没有进行深入研究。因此对它们的生物学特征和行为习性,我们仍知之甚少。

斑点长手鱼

图片展示的是一种此前已知的斑点长手鱼,是在塔斯马尼亚岛德文特河河口和附近海湾底部的沙质沉积物上发现的。这种鱼利用鳍在海床上行走,主要以海虫和甲壳类等小型无脊椎动物为食。斑点长手鱼可能是长手鱼家族中被研究程度最高的成员,国际自然保护联盟已将其列为一种极度濒危物种。也就是说,野生斑点长手鱼在不久的将来面临极高灭绝风险。

长手鱼行动迟缓,喜欢在面积狭小的栖息地活动,因此可能很容易成为捕食者的猎杀目标。但研究人员认为长手鱼也拥有一件秘密武器,它们的皮肤具有毒性,能够毒杀绝大多数攻击者。澳大利亚联邦科学与产业研究组织鱼类分类学家格莱德希尔表示,一些逸闻趣事指出捕食者可能在吃掉长手鱼一小时内死亡。

红色长手鱼

这种红色长手鱼也是此前已知的一种鱼类,现已被澳大利亚列为易受攻击的物种。人们只在澳大利亚南部塔斯马尼亚岛周围水域发现它们的身影。科学家对长手鱼了解的并不多,因为它们的数量很少,不经常在野外发现。研究人员认为长手鱼的产卵数量低于绝大多数其他鱼类,长期生存面临考验。鱼类分类学家格莱德希尔表示,长手鱼往往在离家很近的区域活动,对新环境的适应能力较差。

黄鳍长手鱼

图片展示的是一种新描述的长手鱼,名为“Ziebell”,其典型特征为生有黄鳍,此外还长有略带紫色的斑点。Ziebell只在塔斯马尼亚岛沿海被发现,它们的数量很少,过着与世隔绝的生活,现已被澳大利亚列为易受攻击的物种。

迄今为止,人们只在澳大利亚东南部水域发现长手鱼的踪影。澳大利亚联邦科学与产业研究组织的科学家指出,这种鱼类在大约5000万年前可能遍布世界各地,地中海便曾发现这种怪鱼的化石。(孝文)

玛雅古城3D地图绘出 发现数千座新建筑(图)

新浪环球地理讯 北京时间5月24日消息 据美国国家地理杂志网站报道,借助于激光探测及测距(以下简称LiDAR)设备,科学家发现了此前未知的大量建筑、道路和梯田。所有这些发现说明卡拉考的规模要超过此前任何人的预计。

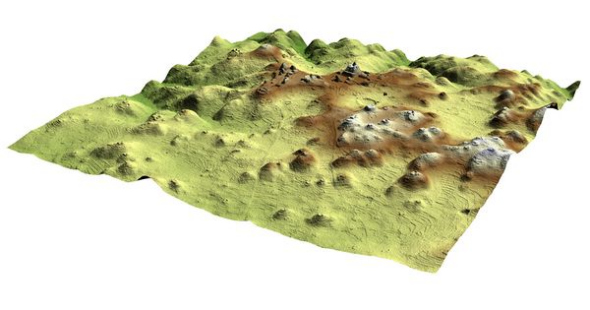

3D玛雅城

借助于机载激光穿透浓密雨林进行测绘,一座崭新的古玛雅城呈现在世人面前,其规模远远超过此前任何人的预计。在2009年4月飞跃古玛雅城邦卡拉考遗址上空过程中,科学家利用LiDAR设备——激光束从地面反弹——绘制了这个位于伯利兹西部的遗址3D地图。此次勘测在短短4天内便揭示了此前未知的大量建筑、公路以及其他特征。在5月初于美国佛罗里达州坦帕举行的国际科技考古讨论会上,科学家公布了勘测发现。

中佛罗里达大学人类学家阿伦·蔡斯和戴安·蔡斯花了几十年时间在吞噬这座玛雅城——公元550年至900年处于兴盛时期——的浓密灌木丛中跋涉,但他们只发现了卡拉考废墟的一小部分。阿伦说:“可能只有将所有植物移除,才能看到下面的东西。”

蔡斯夫妇是中佛罗里达大学与伯利兹科技考古研究所合作项目——卡拉考科技考古项目的负责人。美国宇航局为2009年进行的这项LiDAR勘测提供资金支持。此次勘测由国家机载激光测绘中心进行。

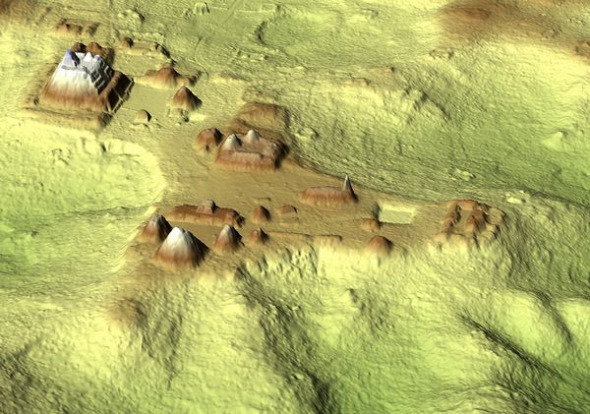

揭去面纱的玛雅庙宇

LiDAR测绘获取的新图像揭示了卡拉考的最高建筑以及一系列宫殿和庙宇(被称之为“Caana”)。为了绘制卡拉考的3D地图,一架双引擎飞机在这座古城上空飞跃,发射激光束穿过浓密的树冠。在接触到地面、建筑以及下方其他结构之后,激光束便发生反弹。激光束从飞机发射到地面反弹的路线经过测量,并借助GPS(全球定位系统)设备进行三角测绘以产生用于绘制3D地图的数据。

“天空之地”废墟

古玛雅人将Caana庙和宫殿称之为“天空之地”(sky place)。在这幅未标注日期的照片中,两个人坐在寺庙废墟上面。LiDAR数据允许中佛罗里达大学的人类学家绘制已知建筑的精确3D图像,例如Caana庙。在绘制已知结构3D图像的同时,此次勘测也发现了数千座新建筑、11条新公路、数万个梯田以及遍布这座古城的大量隐秘洞穴。根据勘测获得的数据,卡拉考的面积超过68平方英里(约合177平方公里)。

戴安说:“卡拉考就是我们所说的一个低人口密度的农业城市中心,与吴哥寺类似。在这种类型的城市,农业是城市自身的组成部分,周围环境和地貌与城市融为一体。”

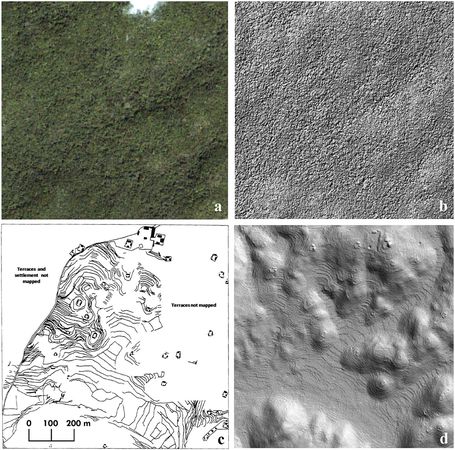

有远见的农民

古玛雅城卡拉考的4幅图像,顺时针从左上分别是一幅卫星图像、一幅LiDAR树冠图像、一幅LiDAR梯田及堤道图像以及一幅考古学地图。卡拉考的大量梯田和水库系统说明古玛雅人在数百年时间里就一直在实践具有可持续性的城市设计,可谓非常超前。在此次LiDAR勘测前,科学家只对少数一些梯田进行测绘,因此并未意识到这种农业生产方式对卡拉考的古玛雅人的生活拥有至关重要的意义。

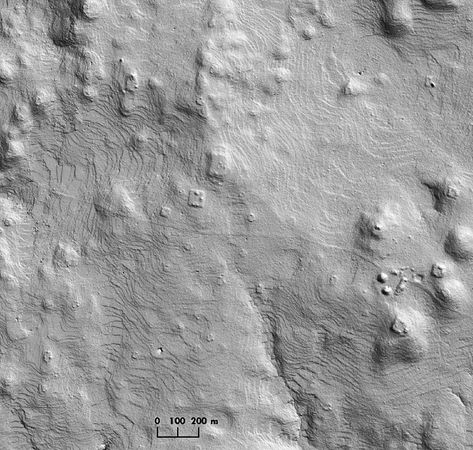

梯田地貌

古玛雅人在卡拉考Ceiba Terminus地区附近修建了一些梯田。图片中起伏的波纹就是梯田。LiDAR图像同样展示了大量建筑、产业区、市场、广场以及将这些区域连接在一起的道路。根据LiDAR获取的数据,一些此前被认为并不属于卡拉考的古代遗址实际上就是这座大城市的组成部分。项目负责人阿伦表示:“LiDAR是一种最为有效的研究方式,帮助我们确定人口密度、梯田密度、梯田与住宅之间的关系以及古人改造地形地貌的程度。”

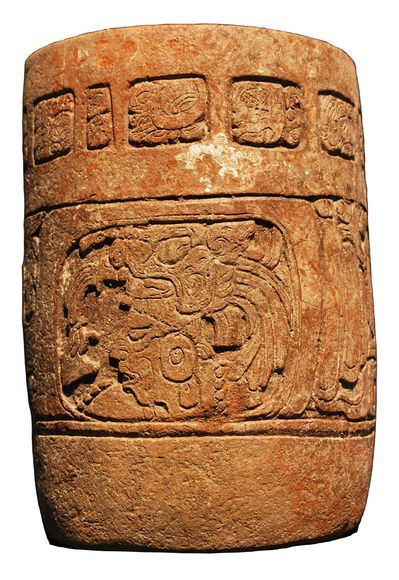

太阳神图案陶瓶

这个陶瓶是在一次考古挖掘中发现的,上面刻有玛雅人太阳神图案,于公元750年左右在卡拉考制造。在鼎盛时期,据信有大约11.5万人生活在卡拉考,这一数量是现代伯利兹城人口的两倍。公元895年左右,卡拉考中部被付之一炬,可能就是毁于战火。LiDAR项目组表示,截至1050年,这座古城已被完全废弃。

一份苦差事

借助于激光、卫星以及其他成像技术,考古学和人类学研究发生革命性变化,但所有这些技术永远也无法取代科学家的双手。在这幅拍摄于卡拉考考古现场的照片中,戴安正在进行人工作业。蔡斯夫妇表示,有关卡拉考的LiDAR数据说明很多遗址已可以进行地面研究。根据勘测,一些建筑群并不拥有明显功能。研究人员希望对附近一些彼此互不相连的区域进行勘测,它们的年代可能追溯到不同时期。(秋凌)

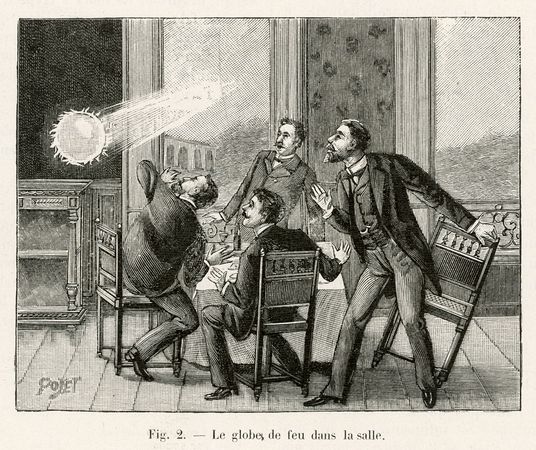

科学家研究发现球型闪电可能是大脑幻觉(图)

新浪环球地理讯 北京时间5月18日消息 据国家地理杂志网站报道,最新研究显示,在目击者报告的球型闪电中,至少半数可能只是过度刺激大脑导致的幻觉。

数百年来,不断有人声称看到过球型闪电,有的说这种闪电和高尔夫球一般大小,有的说和网球一般大小。可是,由于这种现象非常罕见而且极其短暂,对于球型闪电的形成方式和原因,科学家意见不一。球型闪电经常被认为出现在雷雨天气,由于众多连续的闪电会形成强大的磁场。因此,奥地利因斯布鲁克大学的约瑟夫·皮尔和亚历山大·肯德尔怀疑,球型闪电是磁场刺激大脑视觉皮层或眼睛视网膜引起的一种幻觉。

在此前的实验中,一些科学家通过经颅磁刺激机让人们暴露在强烈而快速变化的磁场中。这种机器的磁场很强,足以在人脑细胞中产生电流但不会造成伤害。大脑视觉皮层的聚焦磁场会让受试者看到碟形和线形的闪电。让磁场在视觉皮层内来回移动时,受试者就会看到闪电在移动。在5月7日发表的研究报告中,皮尔和肯德尔分析说,闪电对周围的人形成的磁场可能和经颅磁刺激机形成的磁场效应一样。两人认为,事实上,人们所说的半数球型闪电是磁场引起的大脑幻觉。

新西兰坎特伯雷大学的化学家和球型闪电专家约翰·阿布拉哈姆森(未参与这项研究)指出,虽然有研究人员声称,一些球型闪电是幻觉所致,但阿布拉哈姆森表示:“我不相信人们所说的大部分球型闪电是大脑幻觉的结果。”

首先,在实验中,受试者看到的闪电颜色是“白色、灰色或不饱和色”,但是目击者看到的球型闪有橙色、绿色和蓝色等多种颜色。而且,一些目击者对球型闪电的描述非常详细,包括闪电的内部结构,甚至还有相关的气味和声音。有的球型闪电报告甚至涉及众多目击者,他们看到从不同角度看到同样的现象以及看到球型闪电沿不同方向移动。阿布拉哈姆森说:“如果是闪电引起的局部磁场刺激大脑的话,那么来自不同角度的相同的几何感知是不可能的。”

以色列特拉维夫大学的工程师埃里·耶比在实验室创造出类似球型闪电的东西,他也认为并非所有闪电都是幻觉。耶比说:“虽然幻觉可能解释一些球型闪电,但是,球型闪电在自然界和实验室里都可以出来,而且随着我们和其他人的最新实验取得的进步,我们在实验室模拟自然球型闪电和解释真正的球型闪电之谜的成绩前所未有。” (秋凌)

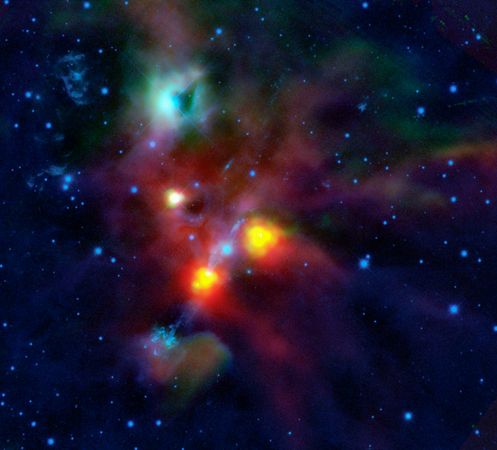

猎户座星云发现横跨0.2光年气体空洞(图)

新浪环球地理讯 北京时间5月14日消息 据美国国家地理网站报道,一台旨在寻找新生恒星的欧洲天文望远镜日前却收获了一个意外惊喜,在太空发现了一个神秘空洞。

空洞位于猎户星座的NGC 1999星云中。NGC 1999星云是反射星云,被附近一颗恒星的光所照亮。“哈勃”太空望远镜1999年12月第一次捕捉到NGC 1999星云的照片。天文学家原本认为,这个星云中的一个黑点是一团温度更低的气体和尘埃,由于密度太大,阻滞了路过的可见光。

但是,欧洲航天局“赫歇尔”太空望远镜拍摄的最新照片却显示,那个气体尘埃团其实是个空洞。这是因为“赫歇尔”望远镜能以红外光拍摄照片,或许使得望远镜穿透稠密的尘埃物质,看到了里面的物体。不过,即便是先进的“赫歇尔”望远镜,那团物质看上去也是一片漆黑。

天文学家认为,空洞跨度为0.2光年,源于附近“恒星胚胎”V380 Ori的不规则诞生过程。这颗原恒星的质量已经是太阳质量的3.5倍。研究小组认为,原恒星从南北两极喷射超高速的柱状气体,驱散其形成中产生的“边角料”,表明它正接近于成熟。

领导实施这项研究的美国俄亥俄州托莱多大学天文学家汤姆-梅格西(Tom Megeath)说:“我们认为,那颗恒星正在以每秒钟数百公里的速度喷射双极喷流,与周围气云中的巨大空洞产生碰撞。这些气体块基本上是被向前方喷射,消除所有的气体和尘埃。”据梅格西介绍,发现空洞的“赫歇尔”望远镜以19世纪著名天文学家威廉-赫歇尔的名字命名。

在其对夜空中的长期观测中,赫歇尔记录下多个黑斑,他原本以为那是空洞,但结果却是黑云。梅格西说:“从那时起,无论人们什么时候看到太空中像黑色空洞一样的物体,他们总以为那是云。近一个半世纪以后,‘赫歇尔’太空望远镜对所有人都认为是云的结构进行了观测,却发现它其实是一个空洞,这真是太具讽刺意味了。”(孝文)