科学

国家地理一周太空照:火箭发动机点火试验(图)

新浪环球地理讯 北京时间3月4日消息,美国国家地理网站公布了近一周来的精彩太空照片。这些照片集中展现了美宇航局火星勘测轨道飞行器及其他太空探测器最新捕捉的火星黑色条纹和太空“蜘蛛网”等壮观画面。

1.火星黑色条纹

黑色条纹如同神笔留下的神奇印记一样,装饰着火星“阿克伦地沟”(Acheron Fossae)地区的沟槽壁,使得这张照片就像一幅美奂绝伦的抽象画。阿克伦地沟位于火星盾状火山——奥林帕斯山以北620英里(约合1000公里)的地方。这张照片于2010年2月24日公布,是美宇航局火星勘测轨道飞行器捕捉的最新照片之一。这种黑色条纹被认为是某一种地质进程目前在火星上十分活跃的证据。科学家认为,当干燥沙子和细粒尘埃像雪崩一样从斜坡上疾速滑落,露出下面的黑色物质时,就会形成这样的黑色条纹。

2.亚马逊河蜿蜒如蛇

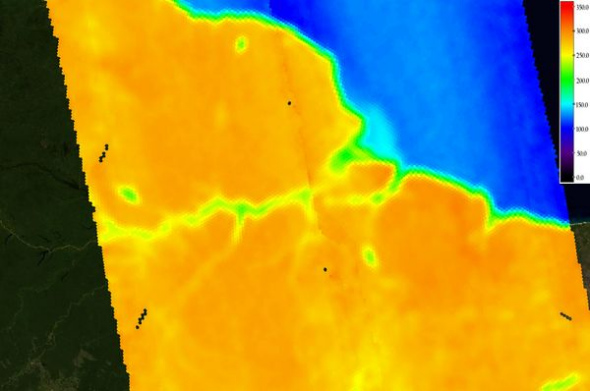

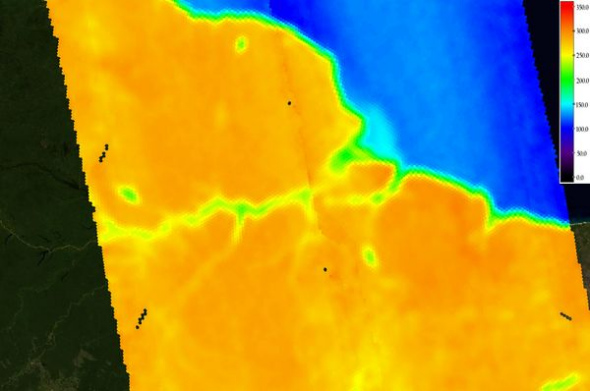

在这张巴西的“亮度温度”图中,亚马逊河(绿线)像蛇一样蜿蜒穿过橙色的热带雨林。照片是由欧洲航天局的土壤湿度和海洋盐度观测卫星(SMOS)拍摄的,于2010年2月23日公布。土壤湿度和海洋盐度观测卫星在2009年11月2日发射,用于测量地球表面释放的辐射,利用这一数据去计算土壤湿度和海洋盐度的变化。该卫星可以加深我们对地球水循环的理解,以便科学家设计出更为精确的气候模型,对气象变化做出更准确的预测。

3.太空“蜘蛛网”

在欧洲航天局2010年2月24日公布的最新照片中,束状星团NGC 346向我们展现了其前所未见的绚丽一面,像蜘蛛网一样遍布天空。照片是由设立于智利的欧洲南方天文台拍摄到的。NGC 346星团的尘埃和气体纵贯200光年的距离,在里面年轻、质量较大的恒星放射的强大辐射映衬下,这个星团的外形已经改变。事实上,NGC 346星团仍在不断变化之中,新的恒星依然在诞生,它们会不断改变NGC 346星团的壮观外形。

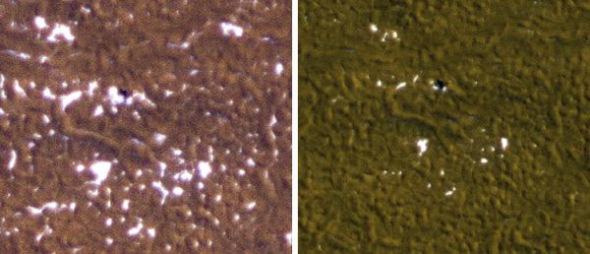

4.“凤凰”号周围水冰变化

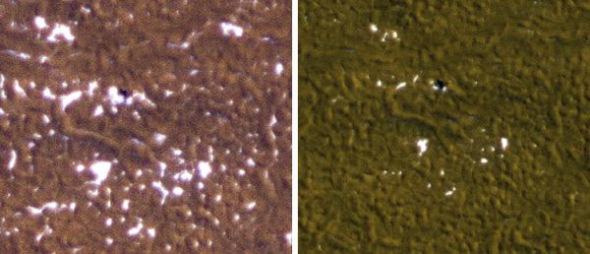

根据美宇航局火星勘测轨道飞行器分别在2010年2月8日和2月25日拍到的两张照片,我们可以看到,随着春天降临火星北半球,“凤凰”号火星探测器周围的水冰开始减少。“凤凰”号于2008年5月飞抵火星表面,在火星冬天降临以前工作了五个月时间,冬天的到来使得这个依靠太阳能发电的探测器无法继续运行下去。从2010年1月开始,美宇航局几个月来通过火星勘测轨道飞行器接收“凤凰”号的无线电信号,如果“凤凰”号能够再次获得能量,就有可能重新开始有限制的活动。遗憾的是,迄今为止,美宇航局尚未报告与“凤凰”号取得了联系。

5.火箭发动机点火试验

2010年2月25日,在美宇航局航天飞机飞行支持发动机(FSM)最后一次点火试验中,一台固体燃料火箭发动机排放的废气照亮了犹他州普罗蒙特里的皑皑白雪。这台发动机燃烧了约123秒,这是在真实的航天飞机发射中火箭发动机必须达到的燃烧时间。自1977年7月以来,美宇航局一直在对用以将航天飞机送入低地轨道的可重复使用火箭发动机进行试验。按美宇航局的计划,“发现”号航天飞机定于4月5日发射,这将是航天飞机在2010年底全部退役前所进行的最后四次发射之一。(孝文)

英国巨型无人驾驶太空飞机10年内商业运营

艺术效果图:“云霄塔”太空飞机正飞行于地球上空的轨道。

设计师 表示,如果测试能够顺利通过,那么这架巨型无人驾驶太空飞机将可能在10年内真正载物升空进入地球轨道。

根据设计方案,“云霄塔”无人驾驶太空飞机可以像商业喷气机一样水平起降。目前,“云霄塔”无人驾驶太空飞机仍处于概念版阶段。不过,英国喷气发动机公司宣称,“云霄塔”概念太空飞机最近一段时间已经通过了数次严格的设计评估实验。

“云霄塔”的研发得到了许多私营资金的关注和支持。不过,在2020年真正开始实现商业运营之前,“云霄塔”还将面临许多考验,比如许多关键技术的突破,其中最重要的一项关键技术测试即将于6月份举行。私营资金将视“云霄塔”的测试进展状况而决定投资规模。

6月份,总部位于牛津郡的英国喷气发动机公司将测试其革命性的喷气/火箭混合发动机组合。投资者目前的投资意向为3.5亿美元,如果测试顺序, 还将有可能另外再投资3.5亿美元。喷气发动机公司研究人员罗杰-朗斯塔夫表示,“这将依赖于发动机的测试情况。所有一切都依赖于此。”朗斯塔夫是在出席 第17届太空飞机与高超音速系统与技术国际会议时发表上述言论的,该会议由美国航空航天协会组织。

认识“云霄塔”

“云霄塔”是根据上世纪80年代英国科学家提出的水平起降概念航天器理念设计而成的无人驾驶概念太空飞机。“云霄塔”可以像普通飞机那样重复使用,可以往返于地球与轨道之间,可以通过一条跑道进行起降。

根据目前的设计方案,“云霄塔”在所有太空船中都算是庞然大物。“云霄塔”长约84米,重约303吨。作为对比,国际空间站的主体架构应该是已 建成的最大型太空船,它长约109米,重约408吨。“云霄塔”的预计有效负载能力大约为11.3吨。不过,朗斯塔夫认为,他们未来的设计目标是将“云霄 塔”的有效负载能力提高到16.5吨。

研究人员表示,“云霄塔”将能够使得太空旅行更经济、更便捷。“云霄塔”在降落后两天内可以实现再次起飞,在其生命周期内可以完成大约200次 飞行任务。根据设计方案,它最初只能搭载货物。不过,喷气发动机公司有关负责人表示,随着技术的成熟,“云霄塔”经过较小幅度的改进后可以搭载大约30名 乘客。一个耐压乘客舱将被安装于“云霄塔”的货舱位置上。朗斯塔夫表示,“最终,‘云霄塔’没有理由不能搭载乘客。”

喷气/火箭混合发动机

“云霄塔”的设计理念与美国宇航局的航天飞机以及其他大多数太空飞机有所不同,它将不再需要助推火箭。相反,作为一种单级入轨航天器,“云霄塔”采用了一种独特的喷气/火箭混合发动机“佩刀”。目前,“佩刀”喷气/火箭混合发动机正在由英国喷气发动机公司研发。

“佩刀”喷气/火箭混合发动机通过燃烧氢气和氧气产生推进力。在“云霄塔”飞行的最初阶段,它的工作原理就像是喷气机,从大气中吸入氧气助燃, 直到达到26千米的高度和5马赫的速度。接下来,“佩刀”发动机又转变成更加传统的火箭模式,即消耗随机携带的氢气和氧气,完成余下的旅程,直到最后进入 轨道。

在“佩刀”吸收大气氧气阶段,发动机节省了由“云霄塔”所携带的大量液态氧,从而减小了“云霄塔”负担,充分降低了成本,同时也提高了“云霄 塔”的有效负载能力。不过,研究人员也承认,他们也面临一个巨大的技术挑战,即随着项目向前推进,他们必须能够证明这种发动机的可行性。

关键测试

被高速吸进“佩刀”发动机内部的大气肯定极端炽热。为了能够在吸气飞行阶段提高发动机的效率,就必须让吸入的空气充分降温,直至降到零下150 摄氏度,然后再进行压缩,再与氢气发生反应。这一过程就是6月份即将进行测试的过程。工程师已经研制出一个新型的“预冷却”系统来完成这项工作。6月份测 试的关键就是看该系统能否通过首次考验。

如果“预冷却”系统能够工作,投资者将再投资3.5亿美元,以帮助“云霄塔”项目再上台阶。朗斯塔夫表示,下一阶段的工作可能就是完成太空飞机的整体设计,到2014年全面完成发动机测试工作。

对于“预冷却”系统的测试结果,朗斯塔夫信心满怀,他表示,“这是一项崭新的技术。”如果测试成功,“云霄塔”的研究工作将实现飞跃性进展,因为这款太空飞机主要依赖于这项尚未验证的技术。

通往太空之路

项目资金管理方云霄塔企业有限公司首席执行官萨姆-哈特奇森表示,如果6月份的测试一切顺利,那么“云霄塔”有望到2016年时开始亚轨道试飞,到2018年实现轨道试飞。哈特奇森希望,到2020年“云霄塔”太空飞机能够实现商业运营。

在第17届太空飞机与高超音速系统与技术国际会议,哈特奇森详细介绍了“云霄塔”太空飞机不同研发阶段的资金投入情况。他估计,整个研目到最后 可能需要耗资150亿美元。目前,投资者们对于“云霄塔”太空飞机所取得的研究进展感到很兴奋。美国宇航局和欧洲航天局于数月前分别完成了对该项目的设计 评估,两家机构都对“云霄塔”太空飞机的研究进展及前景表示乐观。

哈特奇森对6月份的测试非常有信心,他认为这架太空飞机是可行的。但是,“云霄塔”通往太空之路并非一帆风顺。哈特奇森认为,缺乏一致的鼓励太空商业活动的规章制度,以及多方参与的私营太空飞行革命,都将是“云霄塔”太空飞机实现真正起飞的绊脚石。(彬彬)

空军飞机遭遇故障飞行员避开村民成功迫降

新华网济南4月14日电 题:生死抉择8分钟——空军两名一级飞行员成功处置一起空中特情

张玉清、李国文、李广君

一次普通的飞机转场,却在空中遭遇发动机停车重大特情。两名飞行员在8分钟内,几次面临生死抉择,数度把危险留给自己。

放弃跳伞,冒险迫降;强改落点,规避村民……济空某部飞行员庄文波和蒋卫军保住了国家财产,保护了人民群众,捍卫了军人荣誉。

命悬一线,飞行员毅然放弃跳伞

3月27日9时,安徽某机场春意盎然,碧空如洗。飞行员庄文波和蒋卫军跨入座舱,戴好飞行头盔,系紧安全带……滑跑起飞,融入蔚蓝无边的天幕。

庄文波和蒋卫军都是有着两、三千小时飞行经历的空军一级飞行员。这次是他们执行的一次普通转场飞行任务。

9时30分,飞机保持平飞状态沿着预定航线飞行,一切都是那么顺利。

9时31分,飞机高度800米,速度220公里/小时,距离目标机场30公里,两名飞行员正全神贯注地操纵飞机。突然,后舱飞行员蒋卫军发现发动机转速表有50转左右的摆动量,他判断发动机可能要出故障。

蒋卫军迅速提醒前舱的庄文波。“前舱转速表指针也在发生摆动!”庄文波说。

“不好,发动机出故障了!”两名飞行员顿时绷紧了神经。

庄文波立即向塔台指挥员报告“转速表摆动”,并做好特情处置准备。

发动机温度表指示正常、滑油压力表等仪表指示正常……两名飞行员迅速检查了相关设备和仪表工作状况。

9时32分,庄文波再次向指挥员报告:“飞机抖动剧烈,状态难以保持。”

发动机发出忽高忽低的刺耳声,转速表摆动量增加到300转左右。庄文波和蒋卫军判断:发动机已出现间歇性停车。

发动机空中停车,是困扰现代航空安全的一大难题,处置不当,很可能造成机毁人亡的严重后果。

此时,编队共同执行转场任务的飞行员江廷和时忠伟透过座舱玻璃,清楚地看到庄文波和蒋卫军的飞机左右摇摆、上下颠簸,状态难以保持,飞机高度也在下降。

时间在飞逝。蒋卫军紧盯座舱各种仪表参数,保持着飞机状态,庄文波则活动油门开关,故障现象无改善;随后,他改用右手前后摇动手摇泵,帮助发动机供油,试图恢复工作,但仍然没有成功。

9时35分,发动机已完全停车,飞机高度骤然下降。2名飞行员已命悬一线。塔台指挥员发出口令:“可以跳伞。”

跳伞,意味着国家的巨额财产——飞机将彻底损毁,也意味着飞机落点不可控,可能伤及人民群众。

庄文波庄严报告:“距离本场28公里,准备野外迫降。”

三调机头,艰难搜索迫降场地

飞机高度不断降低,庄文波和蒋卫军艰难地搜索着适合迫降的场地。

从空中望去,机头右前方是崎岖不平的山区,庄文波迅速调整机头向左前方飞去。

机翼下,潺潺的郎溪河正静静地流过一个又一个村庄,浑然不觉空中的这场险情。前方是一片平坦的农田,也是理想的迫降场。但当庄文波和蒋卫军看清农田里耕作的人多,且不远处还有一个几百户人家的村庄时,他们又立即重新选择迫降点。

就这样,庄文波和蒋卫军3次调转机头,但“一定要迫降”的信念始终没有动摇。

飞机高度在急速降低,庄文波集中精力寻找迫降场地,蒋卫军则聚精会神观察飞机状态。

在极短时间内快速选准迫降场地,是对飞行员“基本功”的考验。9时37分,庄文波突然发现飞机右侧麦田有一块没有群众的平坦田地,立即蹬舵调整航向,向这片麦田落去。

事后,飞行专家查看现场后称赞说,这块麦田是周围500米范围内唯一可以实施安全迫降的场地,选得太精确了!

紧急规避,舍生忘死勇救群众

10米,8米,5米……飞机高度在逐渐降低,庄文波和蒋卫军全神贯注操纵着飞机对准选定迫降的麦田,准备着陆接地。

然而,就在飞机快要落地的瞬间,庄文波突然发现机头方向,一个花白头发的村民从几个坟包后猛地站起。这是一个正在低头干活,听到飞机声响起身张望的村民。

“有人!”庄文波突然大吼一声,紧急拉操纵杆并向左压,强行改变着陆点。这个动作极其危险,很容易导致飞机落地跳跃或者侧翻,对飞行员威胁极大。

飞机几乎贴着这个村民的头皮掠过,在巨大的惯性下飞机又被拉高两三米,前冲200多米,偏离最佳着陆位置后,左机翼与一电线杆相刮,并撞到地头上两棵杨树上。

飞机野外迫降成功,两名飞行员安然无恙。

“保护群众是军人的本能。”事后,庄文波谈到为规避麦田里的村民而紧急带杆全然不顾个人的安危时,他的回答平静坦然。庄文波说:“如果这位村民因飞机迫降伤亡,我会内疚一辈子,一生都不得安宁。”

蒋卫军也说:“如果因为前舱飞行员的紧急带杆规避群众,使我们发生意外,我会觉得无憾和光荣,如果当时我在前舱驾驶,也会那样做!”

飞行员舍生忘死保护人民群众的壮举深深感动着乡亲们。村支书朱志宝来了,他代表马兰村全体村民为英雄的飞行员献上锦旗。幸免于难的63岁村民王道才来了,他紧紧地握住庄文波和蒋卫军的手,热泪顺着黝黑的脸庞流淌。

空军飞行员遭遇故障迫降 为保护村民撞上大树

新华网济南4月14日电 题:生死抉择8分钟 空军两名一级飞行员成功处置一起空中特情

张玉清、李国文、李广君

一次普通的飞机转场,却在空中遭遇发动机停车重大特情。两名飞行员在8分钟内,几次面临生死抉择,数度把危险留给自己。

放弃跳伞,冒险迫降;强改落点,规避村民 济空某部飞行员庄文波和蒋卫军保住了国家财产,保护了人民群众,捍卫了军人荣誉。

命悬一线,飞行员毅然放弃跳伞

3月27日9时,安徽某机场春意盎然,碧空如洗。飞行员庄文波和蒋卫军跨入座舱,戴好飞行头盔,系紧安全带 滑跑起飞,融入蔚蓝无边的天幕。

庄文波和蒋卫军都是有着两、三千小时飞行经历的空军一级飞行员。这次是他们执行的一次普通转场飞行任务。

9时30分,飞机保持平飞状态沿着预定航线飞行,一切都是那么顺利。

9时31分,飞机高度800米,速度220公里/小时,距离目标机场30公里,两名飞行员正全神贯注地操纵飞机。突然,后舱飞行员蒋卫军发现发动机转速表有50转左右的摆动量,他判断发动机可能要出故障。

蒋卫军迅速提醒前舱的庄文波。“前舱转速表指针也在发生摆动!”庄文波说。

“不好,发动机出故障了!”两名飞行员顿时绷紧了神经。

庄文波立即向塔台指挥员报告“转速表摆动”,并做好特情处置准备。

发动机温度表指示正常、滑油压力表等仪表指示正常 两名飞行员迅速检查了相关设备和仪表工作状况。

9时32分,庄文波再次向指挥员报告:“飞机抖动剧烈,状态难以保持。”

发动机发出忽高忽低的刺耳声,转速表摆动量增加到300转左右。庄文波和蒋卫军判断:发动机已出现间歇性停车。

发动机空中停车,是困扰现代航空安全的一大难题,处置不当,很可能造成机毁人亡的严重后果。

此时,编队共同执行转场任务的飞行员江廷和时忠伟透过座舱玻璃,清楚地看到庄文波和蒋卫军的飞机左右摇摆、上下颠簸,状态难以保持,飞机高度也在下降。

时间在飞逝。蒋卫军紧盯座舱各种仪表参数,保持着飞机状态,庄文波则活动油门开关,故障现象无改善;随后,他改用右手前后摇动手摇泵,帮助发动机供油,试图恢复工作,但仍然没有成功。

9时35分,发动机已完全停车,飞机高度骤然下降。2名飞行员已命悬一线。塔台指挥员发出口令:“可以跳伞。”

跳伞,意味着国家的巨额财产 飞机将彻底损毁,也意味着飞机落点不可控,可能伤及人民群众。

庄文波庄严报告:“距离本场28公里,准备野外迫降。”

三调机头,艰难搜索迫降场地

飞机高度不断降低,庄文波和蒋卫军艰难地搜索着适合迫降的场地。

从空中望去,机头右前方是崎岖不平的山区,庄文波迅速调整机头向左前方飞去。

机翼下,潺潺的郎溪河正静静地流过一个又一个村庄,浑然不觉空中的这场险情。前方是一片平坦的农田,也是理想的迫降场。但当庄文波和蒋卫军看清农田里耕作的人多,且不远处还有一个几百户人家的村庄时,他们又立即重新选择迫降点。

就这样,庄文波和蒋卫军3次调转机头,但“一定要迫降”的信念始终没有动摇。

飞机高度在急速降低,庄文波集中精力寻找迫降场地,蒋卫军则聚精会神观察飞机状态。

在极短时间内快速选准迫降场地,是对飞行员“基本功”的考验。9时37分,庄文波突然发现飞机右侧麦田有一块没有群众的平坦田地,立即蹬舵调整航向,向这片麦田落去。

事后,飞行专家查看现场后称赞说,这块麦田是周围500米范围内唯一可以实施安全迫降的场地,选得太精确了!

紧急规避,舍生忘死勇救群众

10米,8米,5米 飞机高度在逐渐降低,庄文波和蒋卫军全神贯注操纵着飞机对准选定迫降的麦田,准备着陆接地。

然而,就在飞机快要落地的瞬间,庄文波突然发现机头方向,一个花白头发的村民从几个坟包后猛地站起。这是一个正在低头干活,听到飞机声响起身张望的村民。

“有人!”庄文波突然大吼一声,紧急拉操纵杆并向左压,强行改变着陆点。这个动作极其危险,很容易导致飞机落地跳跃或者侧翻,对飞行员威胁极大。

飞机几乎贴着这个村民的头皮掠过,在巨大的惯性下飞机又被拉高两三米,前冲200多米,偏离最佳着陆位置后,左机翼与一电线杆相刮,并撞到地头上两棵杨树上。

飞机野外迫降成功,两名飞行员安然无恙。

“保护群众是军人的本能。”事后,庄文波谈到为规避麦田里的村民而紧急带杆全然不顾个人的安危时,他的回答平静坦然。庄文波说:“如果这位村民因飞机迫降伤亡,我会内疚一辈子,一生都不得安宁。”

蒋卫军也说:“如果因为前舱飞行员的紧急带杆规避群众,使我们发生意外,我会觉得无憾和光荣,如果当时我在前舱驾驶,也会那样做!”

飞行员舍生忘死保护人民群众的壮举深深感动着乡亲们。村支书朱志宝来了,他代表马兰村全体村民为英雄的飞行员献上锦旗。幸免于难的63岁村民王道才来了,他紧紧地握住庄文波和蒋卫军的手,热泪顺着黝黑的脸庞流淌。

责任编辑:NN049(本文来源:新华网 作者:张玉清 李国文 李广君)一周太空图片精选:宇航员拍法意边境璀璨夜景(2)

4.月球靓照

由日本宇航员野口聪一于5月29日拍摄。因地球大气层导致的干扰,照片中的月球来了一个“变脸”,一端好似被挤压变形。凭借身在国际空间站这个优势,野口聪一得以捕捉到月球好似从暗淡的地球地平线升起的景象。在自己的Twitter博客上,这位宇航员表示要将这幅照片献给所有“月亮情人”。

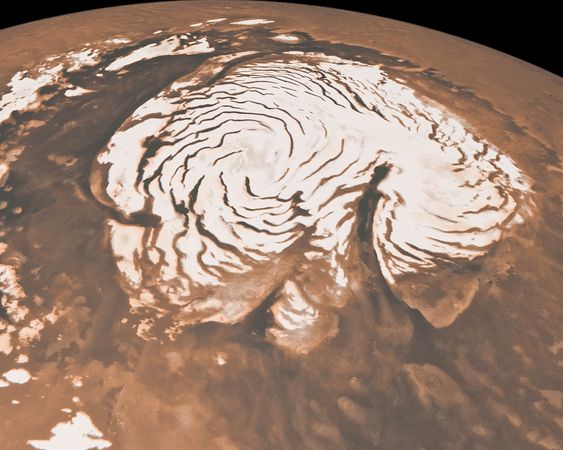

5.火星极地峡谷

由已经“下岗”的“火星全球探勘者”号拍摄,展现了火星北极冰帽上出现的螺旋形峡谷。“火星全球探勘者”号任务已于2007年宣告结束。这些峡谷——包括长度与著名大峡谷相当的巨大裂口——由地下地貌所致。由于被永久性冰层遮盖,地下地貌长久以来就是一个迷。

火星侦察轨道器获取的雷达数据帮助天文学家“透视”厚度1.2英里(约合2公里),宽155英里(约合250公里)的冰区。雷达读数揭示了冰层厚度以及彼此间的相对倾斜度,为确定冰原下方的地貌特征提供线索。

6.破纪录的超音速冲压喷气发动机

2008年,一台新的超音速冲压喷气发动机在美国宇航局的一个研究中心接受地面测试,此次测试对5马赫飞行环境进行了模拟。超音速冲压喷气发动机使用压缩空气而不是传统的涡轮提供推动力。5月26日,使用这台新发动机的美国空军X-51A无人驾驶飞机在加利福尼亚南部上空进行试飞,最终打破超音速冲压喷气发动机动力最长飞行时间纪录。X-51A的飞行时间超过200秒,飞行速度达到音速的5倍。(孝文)

冰岛火山为何瘫痪航班:火山灰堪称发动机杀手

新浪环球地理讯 北京时间4月16日消息 据美国国家地理杂志网站报道,由于担心冰岛埃亚菲亚德拉冰盖冰川火山喷出的火山灰云危及客机飞行,进出欧洲北部以及在这一地区运营的航班15日被迫取消。在冰岛火山大规模喷发之后,英国民航机场全部关闭。进出挪威、瑞典、芬兰、丹麦等受火山灰云影响国家的数千架航班也被迫取消。火山灰云目前在2.5万英尺至3万英尺(约合7620米至9140米)的高空飘动。

为何危及航班?

航空部门之所以取消航班的原因在于:火山灰云中的石块、玻璃及沙子的微小颗粒会堵塞喷气发动机。英国民航管理局发言人理查德·泰勒表示:“在火山灰中飞行是一种非常危险的做法,这种危险性很久以前就得到证实。”1982年,英国航空公司的一架波音747在印度尼西亚上空穿过火山灰之后所有4台发动机全部失灵。泰勒说:“虽然发动机又幸运地重新启动,但这显然是一种非常危险的做法。”

堪称发动机杀手

这位发言人指出:“内燃机通过吸入空气工作,进而产生能量。火山灰能够钻入飞机发动机的零部件,导致各种各样的破坏。就像在沙暴中驾驶汽车一样,发动机的内部零件会被阻塞。”此外,火山灰中的微小颗粒也会阻塞皮托管这个空速传感器。泰勒说:“尘埃会堵塞这些设备进而产生错误的读数。飞机会因此失速,飞行员可能无法获知当时的速度。”

恢复要看火山灰脸色

由于火山灰的出现,负责英国空中交通管制的国家空中交通局15日作出决定,禁止所有民航客机进出英国领空。空中交通局在一份声明中说:“除获得同意的紧急情况外,任何航班目前均不允许进出英国领空。在可预见的将来,英国上空的形势不可能得到改善。”

英国国家气象局的火山灰咨询中心正对火山灰云的蔓延进行监测。专家们表示,当前的预测显示火山灰云将一直在英国上空逗留直至周末。由于在高空停留,火山灰在开始从空中下落前有可能飘出英国。泰勒说:“我知道火山仍在喷发之中,可能会持续数天。” (孝文)

相关专题:冰岛火山爆发专题

国家地理一周太空照:火箭发动机点火试验(图)

新浪环球地理讯 北京时间3月4日消息,美国国家地理网站公布了近一周来的精彩太空照片。这些照片集中展现了美宇航局火星勘测轨道飞行器及其他太空探测器最新捕捉的火星黑色条纹和太空“蜘蛛网”等壮观画面。

1.火星黑色条纹

黑色条纹如同神笔留下的神奇印记一样,装饰着火星“阿克伦地沟”(Acheron Fossae)地区的沟槽壁,使得这张照片就像一幅美奂绝伦的抽象画。阿克伦地沟位于火星盾状火山——奥林帕斯山以北620英里(约合1000公里)的地方。这张照片于2010年2月24日公布,是美宇航局火星勘测轨道飞行器捕捉的最新照片之一。这种黑色条纹被认为是某一种地质进程目前在火星上十分活跃的证据。科学家认为,当干燥沙子和细粒尘埃像雪崩一样从斜坡上疾速滑落,露出下面的黑色物质时,就会形成这样的黑色条纹。

2.亚马逊河蜿蜒如蛇

在这张巴西的“亮度温度”图中,亚马逊河(绿线)像蛇一样蜿蜒穿过橙色的热带雨林。照片是由欧洲航天局的土壤湿度和海洋盐度观测卫星(SMOS)拍摄的,于2010年2月23日公布。土壤湿度和海洋盐度观测卫星在2009年11月2日发射,用于测量地球表面释放的辐射,利用这一数据去计算土壤湿度和海洋盐度的变化。该卫星可以加深我们对地球水循环的理解,以便科学家设计出更为精确的气候模型,对气象变化做出更准确的预测。

3.太空“蜘蛛网”

在欧洲航天局2010年2月24日公布的最新照片中,束状星团NGC 346向我们展现了其前所未见的绚丽一面,像蜘蛛网一样遍布天空。照片是由设立于智利的欧洲南方天文台拍摄到的。NGC 346星团的尘埃和气体纵贯200光年的距离,在里面年轻、质量较大的恒星放射的强大辐射映衬下,这个星团的外形已经改变。事实上,NGC 346星团仍在不断变化之中,新的恒星依然在诞生,它们会不断改变NGC 346星团的壮观外形。

4.“凤凰”号周围水冰变化

根据美宇航局火星勘测轨道飞行器分别在2010年2月8日和2月25日拍到的两张照片,我们可以看到,随着春天降临火星北半球,“凤凰”号火星探测器周围的水冰开始减少。“凤凰”号于2008年5月飞抵火星表面,在火星冬天降临以前工作了五个月时间,冬天的到来使得这个依靠太阳能发电的探测器无法继续运行下去。从2010年1月开始,美宇航局几个月来通过火星勘测轨道飞行器接收“凤凰”号的无线电信号,如果“凤凰”号能够再次获得能量,就有可能重新开始有限制的活动。遗憾的是,迄今为止,美宇航局尚未报告与“凤凰”号取得了联系。

5.火箭发动机点火试验

2010年2月25日,在美宇航局航天飞机飞行支持发动机(FSM)最后一次点火试验中,一台固体燃料火箭发动机排放的废气照亮了犹他州普罗蒙特里的皑皑白雪。这台发动机燃烧了约123秒,这是在真实的航天飞机发射中火箭发动机必须达到的燃烧时间。自1977年7月以来,美宇航局一直在对用以将航天飞机送入低地轨道的可重复使用火箭发动机进行试验。按美宇航局的计划,“发现”号航天飞机定于4月5日发射,这将是航天飞机在2010年底全部退役前所进行的最后四次发射之一。(孝文)

美生物学家揭示鸟类飞行秘密:胸肌是天然发动机

网易探索1月8日报道 美国《纽约时报》报道,即使最平凡无奇的鸟所具备的飞行能力也让人类的飞机自愧不如,美国蒙大拿州大学飞行实验室的生物学家对此深有体会。实验室创始人肯尼思·戴尔表示:“鸟类能够做一些非常引人注目的事情。它们能够在短短几秒钟内将速度从零加速到每小时40英里(约合每小时64公里)或者降落在处于移动状态的树枝上,令人非常吃惊。”

戴尔和同为生物学家的布莱特·托巴尔斯克一直致力于缩小飞行器与鸟类飞行能力之间的差距。在飞行实验室,他们与几名研究生共同努力,试图揭开鸟类飞行的秘密。风洞实验中,他们在鸟类翅膀前缘上方发现了涡流,正是它增加了鸟类的升力。为了研究鸟类的飞行,他们还在姬地鸠和大乌鸦等鸟类胸部植入晶体传感器,测量飞行过程中的肌肉收缩。托巴尔斯克说:“胸肌是鸟类的发动机,飞行时所需的能量有80%来自胸肌,这也就解释了它们为何是鸟类的最大组织。”

在进行风洞实验时,研究人员使用高速摄影机拍摄下鸟类的飞行影像,了解它们以时速20英里(约合每小时32公里)或者更高速度飞行时的诸多细节。此外,他们还在鸟身上安装微型面罩以测量新陈代谢。CT扫描则被用于揭示鸟类飞行的物理过程。研究中,他们对鸟类的骨骼进行扫描并与飞行时拍摄的三维X光片结合在一起,创建鸟类飞行的动画。博士生阿什利·希尔斯表示:“你能够在动画中看到鸟类飞行时的关节运动。”

(本文来源:网易探索 )