科学

揭秘古埃及鳄鱼木乃伊:包裹30多具幼崽尸体(图)

新浪环球地理讯 北京时间5月4日消息,据美国国家地理杂志网站报道,美国“国家地理新闻”网站公布了一组古埃及鳄鱼木乃伊图片。利用计算机X线断层扫描(CT),研究人员在鳄鱼木乃伊内部发现30多具鳄鱼幼崽尸体以及一个可能由黄铜制造的鱼钩。

1.鳄鱼木乃伊面具

新进行的CT扫描揭开了图片中这具有着2000年历史的古埃及鳄鱼木乃伊的神秘面纱。扫描结果显示,面具后面确实是一条真正的鳄鱼。4月,美国加州斯坦福医学院对两具鳄鱼木乃伊进行了扫描,图片中这具长8英尺(约合2.4米),一度被彩色亚麻布包裹并戴着一个面具的木乃伊就是其中之一。

两具鳄鱼木乃伊现保存于加州伯克利的菲比·赫斯特人类学博物馆。博物馆管理员埃利森·刘易斯表示,扫描结果显示至少有两条尼罗河鳄鱼的骨头混杂在一起,其中包括两块头骨、一块肩胛骨以及一块股骨。

两具鳄鱼木乃伊是慈善家菲比·赫斯特19世纪末在埃及购买的,它们的出处仍旧是一个谜。最近,研究人员对两具木乃伊进行修复并加以研究。在上周于菲比·赫斯特人类学博物馆举行的“Conservator's Art: Preserving Egypt's Past”展览上,两具木乃伊对外展开。

古埃及人将动物尸体制成木乃伊是一种较为常见的做法。人类学博物馆方面表示,古埃及人对数千条鳄鱼的尸体进行防腐处理,而后将它们作为献给鳄鱼神索贝克的祭品埋葬在巨大的墓穴中。

2.鳄鱼压舱物?

赫斯特博物馆的这具鳄鱼木乃伊充满一丝神秘色彩,包裹着完整的成年鳄鱼尸体以及鳄鱼幼崽尸体。在1899年购得时,这具鳄鱼木乃伊最初的包裹材料早已消失踪影。科学家希望发现鳄鱼尸体内部的秘密。

赫斯特博物馆副管理员简·威廉斯表示,CT扫描揭示了奇怪的白色物体(右下侧)。它们可能是一些石块,鳄鱼吞下这些石块并将其作为一种压舱物,用于保持在水中的稳定。博物馆管理员刘易斯指出,CT扫描是一种非入侵式研究方式,同时能够在细节上呈现木乃伊的内部情况,

3.鳄鱼宝宝木乃伊

已拆开的成年鳄鱼木乃伊,长5.5英尺(约合1.7米),背部“骑”着30多具鳄鱼幼崽木乃伊。专家们表示尼罗河鳄鱼幼崽留在父母背部是一种较为常见的移动方式。赫斯特博物馆博客称,鳄鱼幼崽尸体最初被亚麻布包裹,利用粘性“木乃伊香膏”粘在成年鳄鱼尸体身上。古埃及的尸体防腐者使用香膏进行尸体防腐处理。

涂抹在鳄鱼尸体上的香膏是针叶树树脂、蜂蜡和脂肪的混合物,与制作人类木乃伊时使用的材料一样。这一发现显然否定了“制作动物木乃伊费用更低,过程更加马马虎虎”的观点。但这种类似焦油的物质也会随时间降解,一些鳄鱼幼崽多年之后最终掉了下来。为此,博物馆的刘易斯和威廉斯使用一种合成粘合剂,重新将鳄鱼幼崽木乃伊粘在上面。

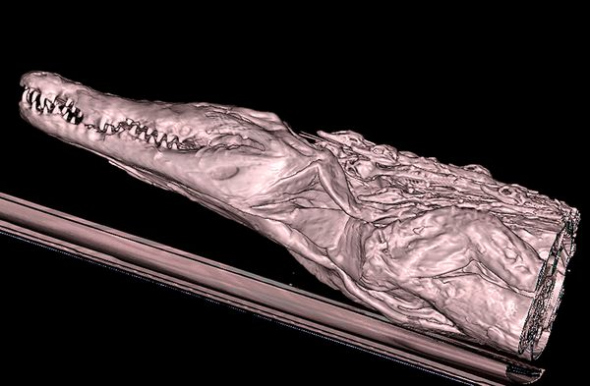

4.3D鳄鱼木乃伊

一幅3D侧视图,展示了成年鳄鱼背上的幼崽。在斯坦福大学的实验室,研究人员分别对两具鳄鱼木乃伊进行了两次扫描,一次是使用低分辨率临床扫描仪,另一次是使用高分辨率扫描仪,后者能够产生被扫描物的3D图像并呈现更多细节以了解其细微差别。斯坦福医学院的博客表示,鳄鱼幼崽骨骼缺钙(骨密度更低)只有在高分辨率扫描情况下才能发现。

白塔寺称出租开餐厅房屋系附属建筑非文保单位

6月3日,白塔寺西跨院内,墙壁上挂满了各种公馆、餐厅的招牌。本报记者 杨杰 摄

6月3日,白塔寺西跨院内,墙壁上挂满了各种公馆、餐厅的招牌。本报记者 杨杰 摄

本报讯 (记者王佳琳)昨日,针对“白塔寺出租房屋开餐厅”等情况,白塔寺管理处主任何沛回应,开餐厅的房屋不是国家重点文物保护单位,同时该餐厅已被北京市旅游局认定为五星级旅游餐厅。

出租收益用于文保活动

据介绍,白塔寺内的国家重点文物保护单位是妙应寺白塔,周边属于附属建筑。

何沛称,餐厅经营活动,是作为博物馆服务功能的拓展,面向广大旅游观众服务,而非面向特定人群。餐厅经营收益,主要都用于文保活动,同时也是为了弥补日常经费的不足。

此前,白塔寺管理处主任接受本报记者采访称,白塔寺内每年得到的水电财政支持不足10万元,而实际开支却需70万元,“西跨院出租每年得到100万元租金。”

合同禁止改变建筑结构

根据文化部《博物馆管理办法》,博物馆应当根据办馆宗旨,结合本馆特点开展形式多样、生动活泼的社会教育和服务活动。

何沛表示,利用白塔寺的附属建筑开设餐厅,就是遵循着这一原则。

作为为旅游观众服务的配套设施,白塔寺管理处与合作单位北京今风古韵餐饮有限公司签订了租赁合同,利用附属建筑开设了旅游餐厅,为来自国内外的游客提供多种档次的餐饮服务。

何沛称,合同中有严格的规定,比如不能改变建筑结构,严格遵循消防规定,后厨不能设在建筑内等。

餐厅被令整改夸大宣传

对于餐厅介绍“此处曾是历代皇帝和高僧参禅问道之所”,何沛表示系作为商业噱头的夸大宣传,已要求餐厅方面进行整改。

此外,白塔寺表示,目前包括餐厅在内的两家公司仍将营业,尽管合同签订的为20年,根据合同规定,如果租赁单位出现违规行为可立即清退。

■ 探访

“大师”已不在 餐厅顾客少

昨天下午3时许,记者再次探访白塔寺。东侧工艺品店内,各种貔貅、佛像等工艺品仍在销售,未现极力推销情况。

6月3日,记者暗访时,这里有一名被讲解员称为“风水大师”的男子,称游客“运势不佳”,劝说购买佛像。

西跨院“今风古韵”高级餐厅并无顾客,工作人员称餐厅被报道后,“很多顾客不敢来了。”该人员说,餐厅并非会所,只因很多金融街顾客捧场,所以才对外宣传成了“俱乐部”。在她提供的菜单上,套餐从198元至880元不等,并加收15%服务费。

据大众点评网显示,“今风古韵”人均消费926元,推荐菜是河豚,餐厅氛围以商务宴请为主。多名网友表示“价格太贵”。本报记者 刘洋 张太凌

■ 相关新闻

个别博物馆对合作单位监管不足

北京市文物局称已责成相关单位整改

本报讯 (记者王佳琳)昨日,北京市文物局表示,个别博物馆出现合作方工作人员,未按合同约定按照博物馆提供的讲解词进行讲解,仅从民俗趋吉辟邪的角度,以不当方式推销商品的现象,暴露出博物馆对合作单位监管的力度不足。

对此,市文物局已责成出现问题的单位督促合作单位立即整改,并按照国家有关规定处理。

市文物局称,近期媒体关于部分文博单位出租经营活动的情况,引起了社会各界的普遍关注。这从一个侧面反映出,博物馆作为公共文化服务体系的重要组成部分,社会影响力正在逐步提升,公众对于博物馆各项工作的期望值及要求也在同步提升。

■ 追问

文博单位能否经营餐厅

昨日,北京市文物局相关负责人表示,随着社会经济的发展,人们走进博物馆,不再仅是通过参观获取知识,博物馆正在成为人们文化娱乐休闲的新的选择。在通过免费开放、门票减免措施后,如何为观众体现博物馆特色的服务,已成为博物馆当前首要解决的问题。

按照国际惯例,博物馆不仅要向观众提供讲解服务,同时必须为观众提供餐饮,休息场所和相应的配套服务。世界知名的博物馆如大英博物馆,大都会博物馆,卢浮宫均有不同档次的餐饮和配套服务区域,满足不同观众的需求。

目前北京市地区博物馆正在借鉴成功经验,发掘自身文化内涵,向观众提供特色服务。如大觉寺利用馆址的地域特点,每年推出新展览以外,还策划玉兰节、银杏节等文化活动、古琴赏析晚会等活动,并全年向观众提供饮茶及餐饮服务。本报记者 王佳琳

辛亥革命纪念馆如何定名?

长江日报讯(记者杨捷 陈诚 通讯员武建)汉网网友孙俊昨日向看工地组织方之一市城建委提出建议:能不能把辛亥革命博物馆正式定名为“辛亥革命武昌起义纪念馆”?

他说,取名“辛亥革命武昌起义纪念馆”,是因为1979年孙中山夫人宋庆龄曾为武汉亲笔题写过这个名字。资料显示,在纪念辛亥革命70周年之前,湖北省文化部门依托武昌起义军政府旧址(红楼)建立辛亥革命武昌起义纪念馆,并请国家名誉主席、全国人大常委会委员长宋庆龄题写“辛亥革命武昌起义纪念馆”和“武昌起义军政府旧址”两方匾名,题写时间1979年3月7日。后来选定“辛亥革命武昌起义纪念馆”题名挂在红楼正入口处。现在,红楼已按其历史原貌恢复为“鄂军都督府”。

昨日,看了恢弘的辛亥革命博物馆,孙俊更加激动。他说只是叫辛亥革命博物馆,不如命名“辛亥革命武昌起义纪念馆”。辛亥革命后的1912年4月,孙中山到过汉口和武昌。从建国方略中就能看出他对武汉的期待。宋庆龄是国母,武汉又请她题了名,这样的历史遗存应该在辛亥革命博物馆命名中体现出来,才更加厚重。

离辛亥革命百年越来越近,孙先生期待,武汉要利用一切资源营销推介城市,不要把历史淹没了。

新华网巴黎4月27日专电(记者 江珍妮)由法国国立中世纪博物馆和巴黎大皇宫共同举办的主题为“宝剑:实用、传说与象征”的展览4月28日至9月26日在法国中世纪博物馆举行。70把从公元5世纪到15世纪欧洲多国的宝剑和50件绘画、雕塑、古籍等物品展示了欧洲中世纪的宝剑文化。

“宝剑无疑是中世纪最具代表性的物件。它不仅是战争的武器,是权力、正义的化身,还是一种身份的象征,”展览策划人、法国国立中世纪博物馆馆长米歇尔·黄介绍说。

展览的第一部分通过古籍、织毯、绘画介绍和展示了古代宝剑制造的方方面面。“从青铜时代开始,所有拥有冶金术的文明国家都会不约而同地生产各自独特风格的宝剑。剑刃、剑鞘、剑身和把手是一把宝剑独特的身份认证信息,剑饰的简单或奢华则能透露主人的社会地位和个人品味。”

据黄先生介绍,宝剑在中世纪主要用作杀敌武器,因此学习和练习剑术是中世纪剑客和王公贵族的必修课。此外,宝剑在中世纪也是一种娱乐消遣的工具,切磋剑术、奔袭狩猎都离不开它。

授予宝剑还是中世纪国王加冕、授予骑士称号和祭祀仪式的一部分。本届展览就展出了公元800年称帝的法兰克国王查理曼大帝的宝剑。这把宝剑长100.5厘米,最宽处22.6厘米,剑身是镀金的白银,剑鞘上镶嵌有大小不一、颜色各异的宝石。

“这把剑名叫‘欢乐’,是罗浮宫的馆藏,它经历过法国多个国王的加冕仪式。在加冕仪式上,只有在戴上皇冠、授予宝剑和宣誓之后,才算是真正成为一国之君。这把名叫‘欢乐’的宝剑在中世纪的文学作品和史诗中曾多次被描写过,在法国人心目中的地位是独一无二的,”黄先生介绍说。

中世纪以来,宝剑拥有众多美丽的传说,有的被赋予人格化的品性,有的则拥有让人意想不到的魔法,被一些文学和艺术作品广为传颂。

展览就此主题展出了勇者罗兰之剑——圣剑“迪兰达尔”,以及亚瑟王的“王者之剑”。“毫无疑问,这些宝剑都是后人根据传说制成的。在中世纪的传说中,这些宝剑都具有神奇的魔力,有的能飞,有的能劈开岩石,还有的能让主人隐身,具有浓郁的浪漫色彩,已经成为法国乃至欧洲文化的一部分,”黄先生说。

法国国立中世纪博物馆成立于1844年,坐落在巴黎左岸拉丁区,主要展示从高卢-罗马时代到公元16世纪的雕塑、金银器、织毯、彩色读物,以及大量武器、日用品、朝圣图标等。

出土"国宝"蓝釉梅瓶神速亮相 布满岁月痕迹(图)

出土的蓝釉梅瓶

出土蓝釉梅瓶

“明朝特务头子墓”考古后续

连日来,报道了南京林业大学南大山洼里考古发掘了一个明代双室墓的消息,墓主是锦衣卫佥事徐君叙和他的夫人周氏。难得的是,出土了一件蓝釉梅瓶。昨天,这件神秘的蓝釉梅瓶就在南京市博物馆(朝天宫)的玉堂佳器厅“三稀殿”内露面了。展柜内,它散发着蓝光,格外俏丽;在它的不远处,就是南京市的镇馆之宝“萧何月下追韩信”青花梅瓶。而这也是记者见过的最神速的一次展览。

亮相:门票20元——“三稀殿”只展三件瓷器

经过清洗、去污,蓝釉梅瓶露出了真面目。短暂地保养后,博物馆就把它拿出来展览了。只需买张20元的门票,不须另外购票。

“20日出土的,到今天是第五天。这么快就展出出土文物,在我们馆还是首次。”南京市博物馆办公室主任宋燕说,这是因为它真的很珍贵,而且市民们对它充满了好奇。

为了它,南京市博物馆撤掉了正在展出的明代“内府”白釉梅瓶,把白釉梅瓶的展柜腾出,让给蓝釉梅瓶。而展厅内,偌大的一个房间,只有三件瓷器,最中间是青花“萧何月下追韩信”梅瓶,右边是釉里红“岁寒三友”梅瓶,左边就是蓝釉梅瓶。

“这三件梅瓶的底部都没款识。”宋燕说。当然,居中的青花“萧何月下追韩信”梅瓶最为珍贵。除蓝釉梅瓶之外的两件瓷器,都是经过专家队伍鉴定,定为国家一级藏品的,也就是“国宝”。这件蓝釉梅瓶刚一亮相,就有其他博物馆的专家来先睹为快了,专家们前前后后仔细打量一番,嘴里念叨着:“肯定是国宝,没问题的。”

宋燕说,蓝釉瓷器南京市博物馆也有收藏,但蓝釉梅瓶,还是头一个。“明朝的蓝釉梅瓶就更少,我们馆也只有这么一件。”这件蓝釉梅瓶填补了南京市博物馆的收藏空白。

细细打量——瑕疵不少,布满岁月痕迹

蓝釉梅瓶不高,才26.8厘米,最上面口径4.4厘米,最大腹径15.6厘米,底径10厘米。“你看你看,那是不是一条龙?那是纹饰还是什么?”“底部怎么还有花边?”展厅内,大家的问题也很多。细细打量,在古墓内它已沉睡了近500年,岁月的痕迹也在梅瓶上体现出来。

乍一眼看去,它亭亭玉立,俏丽得很。但细看,瑕疵还真不少。梅瓶肩部,蓝釉表面上有一个个小点点,看上去像是花纹,其实,是泥土沁到梅瓶上了。侧面,有一块黄色的斑,这像美丽的小姑娘脸上长了斑点一样,格外显眼。“这也是后来沁上去的,刚烧出来时,应该浑身都是蓝色的,而且很正。”

背后,有一块釉特别稀,其它地方的釉色看起来是深厚的蓝,蓝得甚至有点“腻”,而背后的这一小块,却是淡淡的蓝,有点发白,上面还粘着黄色的细沙。宋燕说,这块显得有点发白的釉,有两种可能,一种是烧造时候留下的瑕疵,由于火候不是很到位,留下了这个稍微发白的斑;而另外一种可能就是,这个地方的蓝釉本来就相对薄,由于紧贴着墙壁,边上是石灰胶浆,因此胶浆沁在了上面。

揭秘

制作工艺:造型难,两次拉坯拼接而成

梅瓶腹部有一条横向纹路,这条纹路绕了梅瓶整整一圈。而在横纹下面,还“爬”了一段波浪纹,这让梅瓶看起来很特别。

“那个波浪,一开始还以为是龙纹,其实是釉。”宋燕说,烧造时,釉料在高温下从高处向下流淌,这就造成了梅瓶腹部有波浪一样的纹饰,且高出来一些。

而那道横纹,恰恰说明了当时的制作工艺。梅瓶这种造型在当时来说非常难。窑工们上半截和下半截分别拉坯,然后拼接起来。拼接时,留下了这圈横纹。

传承与改进:和扬博镇馆之宝有相似之处

扬州博物馆霁蓝釉白龙纹梅瓶

“蓝釉梅瓶和我们馆藏的霁蓝釉白龙纹梅瓶(元代)在工艺上有传承,也有改进的地方。”扬州博物馆保管部副主任庄志军说。霁蓝釉白龙纹梅瓶身上,除了蓝釉底外,还有两条白龙。蓝釉梅瓶传承了口小、肩丰、底小的流线造型。

不过,关键部位还是不同。比如口沿部位,霁蓝釉白龙纹梅瓶口子上有唇边,蓝釉梅瓶没有;霁蓝釉白龙纹梅瓶腹部以下,笔直地收腹,底足很小,站立不是很稳,蓝釉梅瓶到底部就开始外撇,底足稍大,站立得更稳当。专家说,这两个关键部位也是判断瓷器年代的关键点。

墓主人:锦衣卫佥事是闲职,没实权

当时清理的时候,考古人员就清理出了2副墓志,一副介绍男主人,一副介绍女主人。

关于墓志,这几天考古专家们也加紧了解读。

“墓主叫徐世礼,字君叙,是徐达的第六代孙。”徐君叙的锦衣卫佥事一职也是世袭来的,在当时并不是享有真权力,只是一个闲职。

估价

保利:保守价二三十万

这个梅瓶到底价值如何?现场专家们都不肯估价。

记者把相关资料发给了北京保利国际拍卖有限公司的瓷器鉴定专家。专家说,保守估价20万~30万元左右。“梅瓶是器物中等级最高的,比一般的器物等级都高。”专家说,由于积釉太多,不像是官窑作品。

“我们曾经拍卖过雍正、乾隆时期的霁蓝釉瓷器,印象里拍卖价是200多万元。明朝的蓝釉梅瓶还没有拍卖过,没有参照,不好说。”专家说,几十万元只是一个保守估价,毕竟市场讲究个“物以稀为贵”。

荣宝:至少几百万元

蓝釉梅瓶也引起了在宁拍卖公司的极大关注。北京荣宝拍卖有限公司南京分公司瓷杂部经理杨帆就对它特别感兴趣,他说,这件梅瓶如果在拍卖市场上,至少要几百万元,而且,“文物价值高于经济价值”。

杨帆说,虽然没有款识,但这件瓷器不是一般的民窑能烧制的,是件精品。明初,朱元璋规定,祭祀用品须是彩瓷,而在当时,蓝釉、红釉、甜白等色彩是非常难烧制的,很名贵。后来,达官贵人们看皇家喜欢,纷纷效仿,争相烧制蓝釉瓷器,来象征身份的高贵,它比现代的奢侈品还奢侈品。但因为没有参照,无法准确估价。

"南海I号"二次考古确定沉船船首 试掘采用新方法

试发掘现场

“南海I号”考古试掘新闻发布会25日在此间广东海上丝绸之路博物馆举行。“南海I号”考古队领队刘志远介绍此次试掘最新突破即确定了沉船的船首位置,这确定了今后的发掘重点,具有重大考古意义。

2007年12月“南海I号”完成整体打捞,用沉箱装置并拖存至博物馆的“水晶宫”内。2009年9月,“南海Ⅰ号”第一次试发掘工作确定了沉船两侧舷板在沉箱中的位置。

此次试掘从4月4日开始,一共打了6个长宽各1米的探方。记者在现场看到了3个探方,从中可清晰看到考古队员标注出了隔舱板、船舷板,同时也能看到散落在探口的碗、瓶、罐等物品,一排排摆放规律整齐。

沉船上方覆盖着厚达1米左右的淤泥,考古人员先清理表面淤泥,同时采用气举式抽泥方法抽泥,工作人员在现场用浮选法对淤泥进行筛选清理,以免遗失细小文物。

“封闭式硬探方”是此次试掘采用的新方法。刘志远介绍,在发掘过程中遇到两个棘手问题,一是探方壁塌方;二是渗水量大。如果不解决将难以进行测量、绘图、摄影等资料采集工作。而封闭式硬探方有效地解决了这两个问题。同时,用玻璃试管对实际地层直接进行套取的取样新方法,地层标本保留了最真实的叠压关系,得到了水下考古专家的肯定,并具有推广价值。他现场展示了一个60厘米高的标本柱,其中可清晰看见黄沙层和淤泥层,淤泥层深浅不同,彷如年轮。

在沉船已经打捞4年后,刘志远透露,由于有淤泥的保护,沉船的保存状况目前还比较好。但仍面临一系列问题,比如室内水体治理,打捞以前“南海I号”位于流动活水中,进入水晶宫室内后只能尽量模拟原来的海况环境;而沉箱的耐锈程度目前也未可知;沉箱如何切割才能离开水晶宫,这些都是全面发掘“南海I号”之前需要解决的问题。

他表示,二次试掘已经成功完成目标,即确定船首在沉箱中的位置,这就确定了将来的发掘重点,两侧淤泥将不再是重点。而此次的探方也将马上回填,尽最大可能保护沉船。至于何时能全面发掘,他说这将是一个多学科的巨大工程,涉及水文、生化、机械等方面,全面挖掘的方案正在拟定中,但最终日期尚未确定。

“南海I号”考古队员25日获广东海上丝绸之路博物馆颁发“荣誉馆员”称号。

最萌文物激活网民兴趣 青铜版"愤怒的小鸟"走红

最“萌”文物鸮卣

说起博物馆里的文物你会用什么形容词?“神秘”、“高贵”、“古老”,还是“庄严”?近日,山西博物馆馆藏青铜器商鸮卣的图片,在新浪微博上被网友疯转,网友称其外形酷似网络游戏里“愤怒的小鸟”,是最“萌”的文物。记者发现,这种现代、新潮的解读文物方式颇受网友热捧,也在一定程度上激活了青年人对传统文化的兴趣。

网友“北京阿年”发布这则最“萌”的文物微博后,网友们纷纷讨论起它的外形、功用。有的网友称它是“外星生物”,有的则说它是“扑腾着翅膀的胖乎乎的小猫头鹰”,还有的说它是古代版“愤怒的小鸟”。最后“中国文物网”官方微博揭晓答案,这件最“萌”文物是山西博物馆馆藏的商代青铜器鸮卣(xiāoyǒu),鸮是猫头鹰,鸮卣则是一种酒器,是商代晚期精美的艺术品。

古老庄严的文物,被网友们用新方式解读后瞬间变“潮”。无独有偶,近日在陕西省发现的“囧”字样战国陶片,虽有2000多年的历史,但陶片上刻着的“囧”字正是网络热词,因此这块陶片也在网上大受欢迎。

“现代人通过更新的途径传播文物知识、古代文化,这是好事。”武汉大学社会发展研究所所长罗教讲说,文物是文明发展进程的载体,网友们用新方式解读文物,能使更多人关注文物。但他也指出,网友们除了记住文物的“萌”或“囧”,还该更多了解文物蕴含的文化,这样“盘活”传统文物才有实际意义。(伍迪)

中国七夕文博馆月底动工 牛郎织女再展忠贞爱情

●望牛墩

南方日报讯 (记者/卢真伟实习生/白洋)经中国民协专家组认可,望牛墩的七夕文化主题博物馆将命名为“中国七夕文化博物馆”。这是记者昨日在望牛墩镇“申报中国七夕文化博物馆汇报会”上获悉的。为建此博物馆,望牛墩投入了6300万元,这相当于该镇可支配财收的五分之一。

“要将无形的文化和有形的文化结合在一起才能传承”。望牛墩镇委委员卢广新说,该镇七夕文化主题博物馆本月底将动工。

望牛墩镇中国七夕文化博物馆总建筑面积1.8万平方米,总投资6300万元。该馆由图书馆、展览馆、博物馆和会议中心组成,是一个集图书、培训、展览、信息网络、会议于一体的多功能现代化综合场馆。

望牛墩早在去年10月便向中国民协申请命名该馆为“中国七夕文化博物馆”。经过为期两天的考察之后,中国民协专家组认为,望牛墩镇自古便在七夕节形成“做贡案、拜七姐、赏供案”等风俗。2004年之后,望牛墩镇更是通过举办七夕主题文化活动,保护和传承了当地的七夕文化。中国民协副主席夏挽群说,七夕节的文化内涵对群众有教化作用,弘扬的是纯洁坚贞的爱情观,并希望望牛墩能为全国七夕文化守住“活体样本”。中央民族大学教授陶立璠则表示,牛郎织女传说与白蛇传、孟姜女传说以及梁祝传说并称为中国四大民间传说,而七夕博物馆的建立将填补四大民间传说没有相应博物馆的空白。

江西发现罕见唐22足青瓷砚 越窑出产模样奇特

记者13日从江西省瑞昌市博物馆了解到,该市日前出土一件罕见的唐代22足青瓷砚台,系一村民在挖山药时挖出的。

据介绍,4月8日下午,瑞昌市公安局桂林派出所接到一匿名者报案称,该市桂林街道办事处光明村一村民鄢某帮他人挖山药时挖出一件文物,有文物贩子愿意出50万元人民币购买。警方立即赶往光明村找到鄢某,随后将该瓷器送到瑞昌市博物馆进行鉴定。

经瑞昌市博物馆专家初步鉴定,该瓷器产自唐代越窑,外观呈圆形,直径约13厘米,高约4厘米,底部有22只足,模样奇特。

“这款砚台比较少见,很珍贵”,江西瑞昌市博物馆馆长龙艺13日向中新社记者表示,该瓷器为唐代百足青瓷砚台,极具收藏价值,对于研究古代文房四宝具有重要的科考价值。

目前,该文物已被江西省瑞昌市博物馆依法收藏。

凉山墓出土完整古笮人头骨 揭开古笮人消失之谜

由于不法分子盗墓猖獗,位于凉山盐源县的梅雨镇八家村古墓群遭遇严重破坏。为保护文物,文物考古部门于2月22日对该古墓群展开了抢救性发掘。目前已出土一个较为完整的古笮人头骨,以及青铜剑、箭镞、铜钺、铁矛和大量的陶器残片等。

有1座墓保存较为完好

“盐源一带是战国至西汉时期古笮人的聚居地,此次抢救性发掘就是为了保护文物,并希望寻找到与古笮人生活相关联的文物。”凉山州博物馆馆长刘弘(微博)介绍,八家村古墓群发现于上世纪80年代,此后屡遭盗墓,去年12月底也发生过大规模盗墓活动,“有群众举报,黑市上也有相应文物的买卖”。

“目前,八家村古墓群共发掘了16座墓葬,其中有1座保存较为完好,随葬品比较丰富。”凉山州博物馆研究员胡婷婷说,此次发掘的墓葬属中等规模,出土文物有陶器、铜器、铁器、石器。陶器均为夹砂陶,主要有夹砂红陶、黑陶、黄陶等,可辨器型有圈足罐、双耳罐;铜器有剑、钺、三角形箭镞、指环、镯等,多为冥器;铁器为剑,大部分已锈蚀;石器有半月形穿孔石刀及半加工石料。还出土了一枚绿松石珠饰。“还发掘出一根长约5厘米左右的铁矛,但已生锈。”

是一个古笮人墓葬群

凉山州博物馆考古人员补琦说,八家村古墓群的年代大致为战国至西汉时期。“16座古墓中,有10座是新发现的。”胡婷婷说,“长方形竖穴土坑墓,表面覆盖或附近堆放石灰岩大石块等与盐源县发现的老龙头古笮人墓群很相似,出土的铜器、铁器等文物也一样,初步判定这也是一个古笮人墓葬群。”古笮人尤为崇拜大石,古笮人墓葬旁大石的石质都是石灰岩。

“我们在墓葬里找到了一个较为完整的古笮人头骨。”胡婷婷表示,可以通过DNA技术来比较古笮人与现代人的特征差异,以帮助找到古笮人消失之谜。