科学

全球变暖威胁北极熊生存 为觅食踏上"长征"之路

北极熊幼仔骑在妈妈背上

科学网讯 北京时间1月27日消息,一只北极熊为寻找食物,竟连续游泳超过9天,距离达到426英里(约687公里)。对加拿大和阿拉斯加州北部波弗特海周边的北极熊进行研究的科学家指出,这种长途觅食是由全球气候变暖导致。

据英国《每日邮报》报道,北极熊在陆地和海冰之间游泳捕食海豹,研究人员表示,海冰融化迫使北极熊要到更远的地区觅食,危及到这一物种的生存。在刊登于《极地生物学》杂志上的研究发现中,来自美国地质调查局的研究人员公布了北极熊长途游泳觅食的首份证据。

一头北极熊正在阿拉斯加海域游泳

2008年8月末,研究人员捕获一只北极熊并为它装上跟踪项圈,2008年10月末再次捕获这只北极熊。跟踪项圈记录了北极熊在这段期间上演的觅食之旅。动物学家乔治-杜尔纳表示:“这只北极熊连续游了232小时,距离达到687公里,水温在2到6摄氏度之间。北极熊的大部分时间都在海冰上度过,但现在它们居然在海水中连续游泳这么长时间令我们非常吃惊。”

研究发现,在连续游泳行进687公里之后,这只北极熊又前行了1200英里(约1931公里)。虽然此前也曾在空旷水域对北极熊进行观察,但完整跟踪北极熊的觅食之旅还是第一次。通过在一头雌性北极熊身上安装GPS项圈,研究人员能够追踪它的移动。借助于GPS项圈提供的数据和安装在北极熊皮毛下方的温度记录器,科学家知道北极熊何时在水中游泳。

这头北极熊很不幸,为这段觅食之旅付出巨大代价。除了体重减轻外,一岁大的幼仔也在旅途中丧命。在阿拉斯加北部的波弗特海连续游泳如此长的时间,所面临的危险不断加剧,小北极熊很难幸存。北极熊从一个冰川游到另一个冰川,捕食它们的主要猎物斑纹海豹。随着全球温度不断升高,北极熊的觅食之旅变得更加艰难。杜尔纳说:“这头北极熊在2个月内体重减少了22%,一岁大的幼仔也不幸丧命。”

正在消退的北冰洋海冰

杜尔纳在接受采访时指出,北极熊越来越难于应对波弗特海的环境。他说:“在1995年之前的几十年时间里,低浓度海冰在夏季时不会融化,遍布波弗特海的大陆架。也就是说,北极熊在相互隔绝的冰川或者海冰与陆地之间游泳前行时,风险相对较小。大面积海冰在夏季融化似乎已成为波弗特海的一种常见现象,提高了北极熊游泳前行寻找食物的成本。”

北极熊生活在北极圈内,主要以富含热量的斑纹海豹为食,能够经受住低温考验。北极熊通常在海冰上捕猎,它们的栖息地正因全球气温升高发生改变。杜尔纳说:“对海冰的依赖致使北极熊成为受气候变化威胁程度最高的大型哺乳动物之一。”他的论文刊登在最新一期《极地生物学》杂志上。

(科学网-kexue.com 蜘蛛侠)

2011年首次北极光 形状奇特犹如外星日落(组图)

这些图片展示的是2011年第一次北极光展的一部分,这次极光持续时间长达两周,是由剧烈的太阳活动造成的。极光达到峰值时,远在北爱尔兰的人都能看到这种精美绝伦的自然景观。

1.新年极光

新年极光(图片提供:Thilo Bubek)

1月7日,挪威北部特罗姆索附近山区出现美丽壮观的极光。这次极光一直持续到今年的第二周,第一周剧烈的太阳活动生成的太阳风(其实是带电粒子)导致极光形成。当带电粒子沿地球磁场线运行时,就会形成美丽的极光。带电粒子撞到极区大气层,受到刺激的空气分子会以光的形式释放出多余的能力。

2.科瓦罗亚岛(Kvaloya)天幕

科瓦罗亚岛(Kvaloya)天幕(图片提供: Fredrik Broms)

1月8日,挪威北部科瓦罗亚岛的上空出现像花环形状的北极光。2011年前几周的北极圈周围的极光活动在1月7日和8日达到峰值。不过在接下来的很多天里,高纬度地区的天空仍有极光出现。1月12日在挪威特罗姆索附近,极光从下午6时开始,一直持续了12小时。据spaceweather.com上的一份报告说,在极光活动达到峰值时,它们是如此明亮,甚至远在北爱尔兰都能看到这种美丽的自然景观。

3.小屋上空的极光

小屋上空的极光(图片提供:Peter Rosén)

1月7日,瑞典北部阿比斯库的一座小木屋上空充满美丽的淡绿色极光。摄影师彼得·罗森说:“整个天空看起来像可怕的地狱一样被分开。天空里的红色、蓝色和绿光像翩翩起舞的舞蹈王后。”引起极光的太阳喷射物还能引发地磁暴,后者可对进行太空行走的宇航员、地球轨道里的卫星和地面上的通讯及输电设备造成不利影响。

4.犹如外星日落

犹如外星日落(图片提供:Ruslan Akhmetsafin)

1月8日,形状奇特的北极光使偏远的俄罗斯西伯利亚地区的地平线看起来像是外星世界。大气里的原子类型和它们所处的高度,决定了极光会是什么颜色。人们看到的极光大多都是淡绿色。这是因为这些极光是由位于较低海拔(大约距离地面100到300公里)的氧原子产生的。蓝色和紫色极光是由氢和氦等较轻的气体生成的,较低水平的氮气会使绿色极光幕布的底部形成红色边缘。

5.天桥

天桥(图片提供: Thilo Bubek)

1月7日,挪威北部索马罗亚(Sommaroya)上空出现的一条弯曲的极光,看起来像是附近一座灯火通明的桥。天空里出现的幕布状、弧状和带状光影展又称北极光或者南极光,发生在北半球的称作北极光,出现在南半球的是南极光。(秋凌)

北极现今年首次极光:形状奇特如外星日落(图)

新浪环球地理讯 北京时间1月24日消息,据国家地理杂志网站22日报道,下面这些图片展示的是2011年第一次北极光展的一部分,这次极光持续时间长达两周,是由剧烈的太阳活动造成的。极光达到峰值时,远在北爱尔兰的人都能看到这种精美绝伦的自然景观。

1.新年极光

新年极光(图片提供:Thilo Bubek)

新年极光(图片提供:Thilo Bubek)1月7日,挪威北部特罗姆索附近山区出现美丽壮观的极光。这次极光一直持续到今年的第二周,第一周剧烈的太阳活动生成的太阳风(其实是带电粒子)导致极光形成。当带电粒子沿地球磁场线运行时,就会形成美丽的极光。带电粒子撞到极区大气层,受到刺激的空气分子会以光的形式释放出多余的能力。

2.科瓦罗亚岛(Kvaloya)天幕

科瓦罗亚岛(Kvaloya)天幕(图片提供: Fredrik Broms)

科瓦罗亚岛(Kvaloya)天幕(图片提供: Fredrik Broms)1月8日,挪威北部科瓦罗亚岛的上空出现像花环形状的北极光。2011年前几周的北极圈周围的极光活动在1月7日和8日达到峰值。不过在接下来的很多天里,高纬度地区的天空仍有极光出现。1月12日在挪威特罗姆索附近,极光从下午6时开始,一直持续了12小时。据spaceweather.com上的一份报告说,在极光活动达到峰值时,它们是如此明亮,甚至远在北爱尔兰都能看到这种美丽的自然景观。

3.小屋上空的极光

小屋上空的极光(图片提供:Peter Rosén)

小屋上空的极光(图片提供:Peter Rosén)1月7日,瑞典北部阿比斯库的一座小木屋上空充满美丽的淡绿色极光。摄影师彼得·罗森说:“整个天空看起来像可怕的地狱一样被分开。天空里的红色、蓝色和绿光像翩翩起舞的舞蹈王后。”引起极光的太阳喷射物还能引发地磁暴,后者可对进行太空行走的宇航员、地球轨道里的卫星和地面上的通讯及输电设备造成不利影响。

4.犹如外星日落

犹如外星日落(图片提供:Ruslan Akhmetsafin)

犹如外星日落(图片提供:Ruslan Akhmetsafin)1月8日,形状奇特的北极光使偏远的俄罗斯西伯利亚地区的地平线看起来像是外星世界。大气里的原子类型和它们所处的高度,决定了极光会是什么颜色。人们看到的极光大多都是淡绿色。这是因为这些极光是由位于较低海拔(大约距离地面100到300公里)的氧原子产生的。蓝色和紫色极光是由氢和氦等较轻的气体生成的,较低水平的氮气会使绿色极光幕布的底部形成红色边缘。

5.天桥

天桥(图片提供: Thilo Bubek)

天桥(图片提供: Thilo Bubek)1月7日,挪威北部索马罗亚(Sommaroya)上空出现的一条弯曲的极光,看起来像是附近一座灯火通明的桥。天空里出现的幕布状、弧状和带状光影展又称北极光或者南极光,发生在北半球的称作北极光,出现在南半球的是南极光。(秋凌)

2011首场流星雨光临地球:北极光交织流星雨

新浪环球地理讯 北京时间1月7日消息,据美国国家地理网站报道,2011年首场流星雨即象限仪流星雨光临地球。这场流星雨的极大值恰好出现在1月4日黎明时分,从而创造了理想的观测条件——没有月亮的天空使得许多更为暗淡的流星也清晰可见。欧洲和中亚是观测此次象限仪流星雨极大值的最佳地点,而北美观测者也可以看到这场太空视觉盛宴,只不过临近末尾。

1.流星划过伊朗古城夜空

流星划过伊朗古城夜空

流星划过伊朗古城夜空2011年1月4日凌晨,象限仪流星雨迎来它的极大值,此时,一颗流星从达姆甘一处遗址的夜空中划过。达姆甘是伊朗一座古城,位于首都德黑兰东北224英里(约合360公里)的地方。在象限仪流星雨极大值期间,每小时有一百多颗流星出现在天空。

据美国查伯特空间科学研究中心天文学家康拉德·荣格(Conrad Jung)介绍,总体而言,象限仪流星雨被认为是每年最可靠、最多产的流星雨之一,但是,公众对其知之甚少。他说:“虽然媒体对象限仪流星雨的关注度不够,又是在冬季假期即将结束时光临地球,但它的强度大体与8月份的英仙座流星雨差不多,对于那些甘愿冒着凛冽寒风在户外等待观赏的人来说,象限仪流星雨仍有望给他们带来一场视觉盛宴。”

2.流星划过地平线

流星划过地平线

流星划过地平线2011年1月2日凌晨,即象限仪流星雨迎来极大值前一天,其中一颗流星从加拿大阿尔伯塔省附近地平线划过。当地球撞上过往彗星留下的大片粒子时,多数流星雨就此产生。这些粒子在进入大气层时蒸发,形成一道道明亮的条状物。每年光临地球的流星雨,几乎都与已知彗星存在联系。但是,究竟是什么引起了象限仪流星雨,目前仍是一个谜。一种理论认为,象限仪流星雨源于一颗在500年前碰撞分解并最终不再活跃的彗星。

3.夜空如精雕细琢宝石

夜空如精雕细琢宝石

夜空如精雕细琢宝石在这张2011年1月3日用鱼眼镜头拍摄的照片中,加拿大阿尔伯塔省的夜空在象限仪流星雨的光线映照下,宛如精雕细琢的宝石。与其他流星雨一样,象限仪流星雨亦得名于使流星向外射出的星座。不过,在当今任何天体图中,找不到象限仪的星图。象限仪座在19世纪原本被称为Quadrans Muralis,由于星图过于拥挤而被放弃。Quadrans Muralis中的恒星被临近的牧夫星座所吸纳。星图

4.映照出短叶丝兰轮廓

映照出短叶丝兰轮廓

映照出短叶丝兰轮廓2011年1月4日凌晨,美国加州约书亚树国家公园,在象限仪流星雨的映照下,短叶丝兰的轮廓在夜空中清晰可见。据荣格介绍,隆冬季节,寒冷刺骨的北纬地区是观测象限仪流星雨的最佳地点,除此之外,由于在极大值期间并不活跃,象限仪流星雨在其他地方相对并不受欢迎。在象限仪流星雨极大值期间,估计每小时约有60至130颗流星从天空划过,整个过程持续两到四个小时。荣格说:“流星雨就是大自然奉献给我们的焰火表演,这或许是迎接新年到来最好的方式。”

5.北极光与流星雨交织

北极光与流星雨交织

北极光与流星雨交织2011年1月3日,挪威东北部,北极光的绿色大幕与象限仪流星雨交织在一起,创造了一幅美奂美仑的画面。天文爱好者今年要想再欣赏到这样壮观的流星雨,只能等上一段时日:天琴座流星雨姗姗来迟,直到4月中旬才会光临地球。而且,由于天琴座流星雨在极大值时正逢明亮的满月,人们根本看不到这场视觉盛宴的大部分表演。(孝文)

太阳爆发致挪威上空出现壮观北极光(图)

新浪环球地理讯 据美国国家地理网站9月25日报道,近来,由于太阳黑子活动频繁,极光屡屡光临地球,产生了一系列令人赞叹的天文奇观。以下即是一组北极光在挪威亮相的照片,可让我们充分感受到大自然的魅力和活力。

1.太阳风连续掠过地球

9月15日凌晨,挪威特罗姆瑟附近厄斯福德(Ersfjord)峡湾上空惊现壮观的北极光奇观。三天前,美宇航局用以监控太阳活动的卫星——太阳动力学观测台——捕捉到太阳磁暴现象,太阳表面向宇宙释放了大片带电粒子云。9月14日和15日,带电粒子云或太阳风南端连续两日掠过地球磁场,为极光的形成创造了理想条件。

据悉,每当北半球步入秋天和春天,太阳磁场就会在某种力量的引导下,造成地球磁场的“撕裂”。由此引发的太阳风活动增强会令极光在天空的展示增多,同时还会破坏地面卫星技术和电网。加拿大航天局科学家约翰·曼纽尔说:“太阳和地球磁场变化确实决定着什么样的粒子被喷射到太空,或撞向地面。磁场的方向和可变性确实最终令周围条件更适于或更不适于极光在地球上出现。”

2.壮观景象映入眼帘

9月15日凌晨,挪威厄斯福德峡湾,在3天前太阳喷射的带电粒子的作用下,北极光的壮观景象映入眼帘。同一天晚上,极光还在加拿大北部以及欧洲其他地区的天空出现。由于太阳带电粒子(太阳风)进入地球高层大气,在地球南北两极附近地区的高空,夜间会出现灿烂美丽的光辉。在南极称为南极光,在北极称为北极光。

曼纽尔说:“与霓虹灯中的气体一样,当原子撞在一起,它们开始发光,产生奇妙的‘灯光秀’。”观测者所能看到的极光颜色取决于哪种气体受到撞击以及撞击的高度。例如,此图拍到的绿色极光是因为氧原子在距地面60至120英里(约合100至200公里)的高处撞击的结果。

3.北极光大幕

9月15日,凌晨1点刚过,北极光如大幕般笼罩在挪威厄斯福德峡湾上空。科学家表示,由于月亮已经落山,这一幕显得更为壮观。当北极光在地平线以上出现时,月亮可以用自身的光,令一般的极光消失地无影无踪,只剩下最耀眼的极光展示。

4.壮观极光表演

9月8日,挪威北部索玛罗亚,北极光看上去与一座被灯光照亮的桥连成一体。除了9月11日的日冕物质抛射(巨大的泡沫状带电粒子),在9月初,连续的太阳磁场活动将大量日冕物质抛射物喷射到地面。太阳动力学观测台随后捕捉到一组巨大的太阳黑子最早释放的带电粒子的景象。太阳耀斑使得日冕物质抛射物以每秒250英里(约合每秒400公里)的速度向地面疾驰。当带电粒子在9月8日进入地球磁场,奇妙的极光表演随即上演。(孝文)

一周精彩太空照:从水星回望地球月球(图)(2)

4.大型空间模拟器

欧洲航天局8月3日宣布,名为MetOp-B的新型气象卫星已经通过了关键测试,证明它可以承受太空寒冷真空状态。上图是MetOp-B卫星的有效载荷舱从荷兰的大型空间模拟器(LSS)中被吊出来的情景。MetOp-B卫星将持续提供有关地球温度、湿度、云量和大气气体的数据,欧洲一共会发射三颗这样的卫星。MetOp-A已于2006年发射,MetOp-B定于2012年发射,最后是MetOp-C,将在2016年发射。

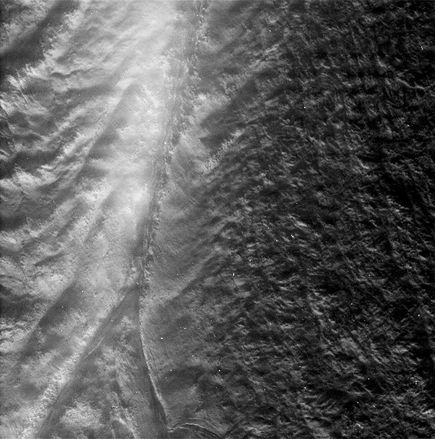

5.土卫二虎纹状裂缝

在美宇航局“卡西尼”号飞船8月13日飞越期间,土星卫星土卫二的“虎纹”裂缝夹在光明与黑暗之间,以颇具立体感的浮雕形象展现在我们面前。土卫二南极附近的虎纹状裂缝其实是这颗卫星间歇泉的源泉,这些间歇泉不断将水蒸汽和有机颗粒喷射到太空。这条狭长裂缝被称为“大马士革沟”(Damascus Sulcus),是“卡西尼”号飞船前一次飞越土卫二期间用热成像仪扫描的多条虎纹状裂缝之一,那次飞越旨在查明土卫二间歇泉是否是由地下液态水库形成的。

6.流星从天文台上空划过

根据这张摄于8月13日晚至14日凌晨的长曝光照片,英仙座流星雨从位于智利的欧洲南方天文台帕拉纳尔观测台上空划过,而帕拉纳尔观测台看上去正沐浴在月落之后的淡红色余辉中。英仙座流星雨每年都会光临地球,在北半球看得最为清楚,因为流星似乎从北方天空的英仙座四散而开。不过,由于帕拉纳尔观测台当天晚上夜空漆黑一片,令摄影师斯蒂芬妮-奎萨德捕捉到从甚大望远镜的平台附近一闪而过的流星。

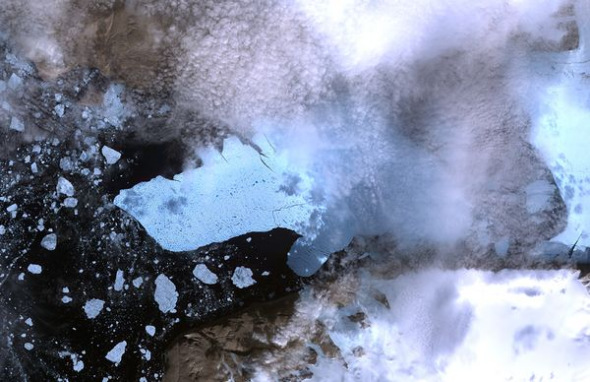

7.北极冰川崩裂

一个面积相当于四个曼哈顿的冰山8月5日沿着格陵兰岛西北部海岸与彼得曼冰川分裂。8月12日,美宇航局Terra卫星发现了这个新生的冰山。在这张照片中,薄云部分笼罩于冰山之上。虽然冰山从彼得曼冰川分裂并无任何不寻常之处,但科学家正在密切注视这个冰山的动向,以了解它是否会在巴芬湾形成如山海冰,或对北极地区航道构成威胁。 (孝文)

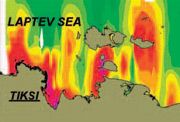

北极海底释放大量甲烷加剧全球变暖(图)

新浪环球地理讯 北京时间3月5日消息,据美国国家地理网站报道,美国科学家表示,北极海底正在释放大量甲烷气体,他们由此得出结论,海底永久冻土是一个庞大但很大程度上被忽视的温室气体来源。温室气体与全球气候变暖有着直接联系。

以前的研究发现,北极湿地和湖泊永久冻土融化释放出甲烷气体。不过,科学家当时认为,遍布冰冷深海的永久冻土仍将继续保持冰冻固体状态,令数量不明的被捕获的甲烷气体释放不出去。领导实施最新研究的美国费尔班克斯大学生物地球化学家纳塔莉娅-莎克霍娃(Natalia Shakhova)表示:“如今,情况已经变了。永久冻土保存这种气体的能力确实在下降。”

事实上,根据莎克霍娃和同事的估计,东西伯利亚海每年大概将800万吨甲烷释放到大气,加剧了人们对全球变暖趋势加速的担心。2003年至2008年,莎克霍娃的研究小组先后六次远赴西伯利亚北极大陆架实地考察,细致测算水体中的甲烷含量。

西伯利亚北极大陆架面积为77204平方英里(约合200万平方公里),表面存在多处深度不足164英尺(约合50米)的浅海,而永久冻土层遍布整个大陆架。研究人员发现,海拔高于大陆架的部分水体充满了甲烷,这种气体正被释放到大气中。此外,莎克霍娃的研究小组还发现,当前北极大气中的甲烷含量是最早可追溯至40万年前的几个气候循环所记录的甲烷含量的三倍。

研究人员指出,这种现象极有可能并不限于东西伯利亚海。如果东西伯利亚海的永久冻土正在融化,那么北极大陆架沿线的所有浅海应该也会遭受同样的影响。为寻找答案,莎克霍娃和同事计划明年春天在海底永久冻土钻孔,建立一个区域性监控网。目前尚不清楚人为诱发的气候变化是否是引起北极大陆架水体释放甲烷的原因。

莎克霍娃指出,全球气候变暖可能正在加速本应是自然进程的气候循环的步伐,产生一个反馈环路:永久冻土释放的甲烷令地球温度进一步上升,地球温度上升使得更多的永久冻土融化,进而释放出更多的甲烷,整个过程往复循环。莎克霍娃说:“这种人为因素或全球气候变化可能是最后一击,加速或引发了整个循环。”研究结果刊登在最新一期的《科学》杂志上。(孝文)

北极燕鸥飞行7.1万公里创最远迁徙纪录(图)

新浪环球地理讯 据国家地理网站报道,一项最新研究发现,一只小小的北极燕鸥竟然是世界上迁徙距离最远的动物,迁徙距离是人们以前认为大约2倍。

新的微型追踪器最近显示,这只体重4盎司(113克)的北极燕鸥每年沿着“Z”字形路线,在格陵兰和南极洲之间迁徙。在这个过程中,这只北极燕鸥经常飞行4.4万英里(7.1万公里),与之相比,它的竞争对手灰鹱(sooty shearwater)的飞行距离大约是4000英里(6440公里)。

该研究的论文作者,格陵兰自然资源研究所的卡尔斯顿·伊格冯说:“关于这个问题,以前有各种各样的理论,但我们能够显示这些小鸟所做的一切,这还是第一次。”据研究人员估计,由于北极燕鸥经常活30多年,它一生要飞行大约150万英里(240万公里),相当于往返月球3次。

在这以前,科学家只能利用追踪器对大型鸟类进行追踪,因为对小型鸟类来说,这些仪器太大,它们很难带动。不过该科研组采用的由英国南极调查局研发的这种微型追踪器,重量仅为二十分之一盎司(1.4克),把它绑在北极燕鸥这样的小型鸟类腿上,它们仍能自如飞行。

发现北极燕鸥经常在北大西洋停留一个月,伊格冯感到非常吃惊,也许它们是为了在那里捕点小鱼和甲壳动物吃,以补充能量,然后开始飞越热带地区。春季从格陵兰返回时,北极燕鸥仍沿着“Z”字形路线飞行。这些小鸟并不是直接飞往大西洋中部,而是从南极洲飞往南美洲,然后再到北极。

但是它们的这一疯狂行为很有秩序。伊格冯说:“这是一个数千公里的绕行路线。但是当你对它进行分析时,发现这非常合理,非常有秩序。”他表示,这些小鸟显然在循着一个巨大的螺旋风模式飞行,以避免飞入风中。

尽管有这样一条路线,但是人们并不清楚北极燕鸥为什么要进行这么长的迁徙。伊格冯说:“我认为,它们是在循着丰富的(极地)觅食区飞行。”这项研究成果发表在本周的《美国国家科学院院刊》上。(孝文)

气候变化下的大自然:企鹅幼仔掉入海中溺亡(2)

4.科克布姆树及其周围粉红色的花

照片摄于南非,展示了科克布姆树(也被称之为“箭树”)及其周围粉红色的花。这种沙漠植物高度最高可达到32英尺(约合10米),名字来源于纳马跨兰的本土San猎人,他们将树枝砍下来制成箭,箭头上还要涂上毒药。

根据IUCN 2009年12月公布的报告,南非和纳米比亚箭树所在地区的平均温度呈上升趋势。过去10年来与干旱有关的问题导致赤道附近的箭树大面积死亡。专家们警告说,所在地区边缘的箭树虽然茁壮成长,但它们的遗传多样性不断降低。

5.成年鲑鱼数量减少

根据IUCN的报告,全球气候变暖导致雪提前融化将提高冬季淡水河流的流动速度,快速流动的水冲刷脆弱的鲑鱼卵和幼仔所在的河床。夏季流动速度降低则可能导致淡水栖息地的成年鲑鱼数量减少。

6.北极狐传统领地遭入侵

我们在图片中看到的是一只北极狐。IUCN指出,北部苔原的融雪对北极狐来说可能是一个坏消息。气候变暖意味着赤狐在更北的地区也能找到家的感觉,而当前的捕食者则大举入侵北极狐的传统领地。

与此同时,北极狐的猎物——旅鼠等小型啮齿类动物——也正失去冬季的家园,即永久冻结带和厚雪区之间的地带。报告指出,更短更温暖的冬季意味着积雪区厚度更低,更潮湿同时更有可能土崩瓦解,可能导致啮齿类动物数量减少。

7.革龟性别数量平衡打破

与其它一些爬行动物一样,革龟的性别也受温度影响。在卵发育过程中,更高的平均温度提高了发育成雌性的可能性。IUCN的报告指出,这也就意味着全球气候变暖潜在地打破革龟的性别数量平衡。在一个温度更高的世界,这种已经被打上极度濒危物种烙印的海龟还必须在严重受极端风暴侵蚀的海滩筑巢。风暴与不断上升的海平面温度有关。

地球新冰川期或因全球变暖推迟数千年

新浪环球地理讯 据美国国家地理网站报道,一项有关北极气候变化的最新研究称,由于人类活动引起全球变暖,下一个冰川期会姗姗来迟。这是迄今有关北极气候变化的最全面的研究。

目前,北极地区的温度处于近2000年来的最高水平,这一趋势将扭转由地球轴心摇摆来定义的自然冷却循环。在之前的一项研究中,研究人员对过去400年北极气温数据进行了全面分析。最新研究报告的作者之一、美国科罗拉多大学北极和阿尔卑斯山研究所的吉福德·米勒(Gifford Miller)指出,那项研究表明北极气温在20世纪达到最高值,但当时尚不确定导致北极变暖的“罪魁祸首”是人类活动引起的温室气体排放,还是自然变化进程。

米勒及同事又向前推算了北极气候变化情况,结果表明20世纪全球气候突然变暖事实上打断了持续数千年的稳定的自然冷却循环。米勒说:“很显然,有关自然冷却循环被逆转的最合理解释是因为温室气体增多。”据他介绍,研究人员制作的气候变化模型与有关沉积岩心、树木年轮等实地数据相吻合,“这确实加深了我们的理解。”米勒表示,最终,地球会再次陷入自然循环的冰川期模式,但可能要比预期“迟到”数千年。

地球朝向太阳的角度会因持续2.6万年的地球自然摇摆而变化,这种摇摆使得地球像一个不稳定的陀螺一样绕其轴心旋转,这样,从地球轴心连线,便会构成一个圆锥体。不停的摇摆让地球长期以来在不同月份以最近的距离与太阳擦肩而过。过去7000年来,每逢一月地球与太阳的距离最近。这意味着,夏季射向北极地区的阳光减少了,所以该地区的温度应该下降才对。

为准确估算出北极过去的温度,米勒的研究小组调查分析了北极河湖沉淀物和之前出版的冰川期冰芯和树木年轮数据。他们还依据美国国家大气研究中心的数据制作了一个全球气候变化电脑模型。米勒和同事发现,地球倾斜产生的摇摆使得北极温度在自然冷却周期以每千年0.36华氏度(0.2摄氏度)的速度下降。

然而,在20世纪90年代中期,人类活动造成的全球气候变暖全面压制了这种自然的逐渐冷却,使北极温度在过去几十年间升高约2.5华氏度(1.4摄氏度)。根据最新研究显示,过去2000年里,在温度最高的五个十年里,有四次出现在1950年以后。研究结果刊登在最新一期的《自然》杂志上。美国阿拉斯加大学北极生物学研究所生态学家辛德尼娅·布雷特-哈特(Syndonia Bret-Harte)表示,在她的研究中,就发现了气候变化对阿拉斯加州苔原的直接影响,最新研究“似乎并不足为奇,但却利于证实研究人员当前的想法。”

据专家介绍,气候变化对北极的影响尤其大,北极气温上升的速度超过地球上其他任何地方,这是因为北极温度主要受到夏季海冰和永冻土融化的冲击。北极在夏季融化的海冰量曾在2007年创下有记录以来的最低值,可能会在2030年前全部融化。若没有大量浮冰将阳光折射到大气的话,这些光线会被吸收到北极海洋,从而加速该地区的变暖趋势。

与此同时,融化的永冻土已开始释放二氧化碳和甲烷。二氧化碳和甲烷是两种主要的温室气体,本来沉积在北极地下,温度上升令其释放出来。米勒说:“很显然,气温升高会在将来有继续加强的趋势。这将对北极产生直接的冲击。一个严重的问题是,冰水一旦融化,海平面就会上升——这是一个全球性问题,会产生巨大的影响。”

布雷特-哈特也认为,北极气温升高不断增强的影响“将会持续下去,直至夏季海冰全部消失,而且,短期内没有任何办法可以扭转这种趋势。但是,这并不意味着人们不应该采取任何行动。实际上,当全球变暖出现逐步增强的趋势时,我们会面临两个问题:一是我们人类如何适应这种变化?二是如何减缓气候变化进程?气候变化的速度越快,我们就越难适应。”(秋凌)