科学

平山战国墓群结束野外发掘 青铜剑揭秘墓主身份

“这次出土文物之丰富,出人意料”。石家庄张杨村战国墓群野外发掘7月20日正式结束,12座墓葬共计出土文物120多件,初步推断年代为战国中晚期,距今两千多年。昨天考古队领队刘连强向记者展示了本次发掘的部分珍贵文物,他透露该墓群依然有诸多谜团待解。

出土的青铜剑。

身份之谜

今年5月河北省考古工作者在平山县两河乡张杨村发现一处战国墓群,约有古墓葬16座,位于享誉海内外的中山国遗址范围内。随后河北省文研所与石家庄市文研所共同组成考古队展开发掘。刘连强透露起初他们以为是平民墓,之后的发掘改变了他们的既定印象,“一些墓葬有棺有椁,按礼制不是平民的规格。再就是出土文物,譬如几乎每墓必出的带钩,样式繁多,加工精美,在同类墓群中很少见。这些都表明墓主人身份绝非一般百姓”。他透露在墓葬群东北方高地上的一座墓中出土一组陶器,其中一件鸭形尊在高级别墓葬中较为常见。

值得一提的是一把青铜剑的出土,揭开其中一位墓主的身份。“应该是墓主人随身携带的武器,因此这位墓主是位战国武士”。记者昨天亲睹了这把战国剑的风采,长约46厘米,尽管剑身还有泥土和锈蚀,但依旧寒光闪闪,拿在手中分量十足。

张杨村战国墓群的墓主人究竟是什么人?刘连强表示该墓群就在中山国都城附近:“离都城有两公里,位于中山王陵以南一公里,初步推断应该是中山国人或其后裔,墓主人身份不算特别高,但也绝不是很低。”

葬俗之谜

张杨村战国墓群还显示了一些奇特的丧葬习俗,譬如“毁器”。刘连强解释说:“就是把陪葬品毁坏后再放到墓主人身边埋起来,这一现象在中国考古中很罕见,在河北更是如此。”他介绍说此次发掘中有两个古墓有这种现象。之所以把陪葬品弄坏主要是两个目的,一是为了避邪,二是古人相信只有“毁器”才能在另一个世界使用。

文物之谜

张杨村战国墓群出土的文物,引发了多种猜测。“譬如那位佩带青铜剑的战国武士墓中出土的几件文物,有个巴掌大的方形青铜片,其中一面上有钮,还有红色线条画成的方格,起初以为是棋盘,但现在我们更倾向于这应该是个铜镜”,刘连强还向记者出示了12个大小相似的椭圆形石子,“也是武士墓中出土的石子,没有人工打磨迹象,根据形状、大小和材质看,有可能是中山国人消遣娱乐用的六博棋”。(燕赵晚报)

济南清墓葬出土时髦银饰 女主人生前很"潮"(图)

济南市考古研究所工作人员展示了近日从济南一座清代墓中清理出的一宗精美银饰(如图)。通过这些银饰,可以窥见当时社会生活的某种时尚。

这宗银器发现于腊山分洪河朱家庄段的两座清代夫妻合葬墓中。考古工作者对其发掘清理时发现,男主人位于南侧墓,随葬品中只剩几枚铜钱;女主人位于北侧墓,随葬品中有4组(件)银饰等。

记者注意到,这4组银饰颇为精美,其中一组(件)是银簪,曾经鎏金,手持处刻有精美的竹节纹,设计成挖耳勺状,属于墓主人“一器两用”。第二组银饰由4件(或称“四事”)银饰组成,通过银链接在一个菱形的银饰上。考古工作人员说,这是当年挂在妇女衣襟上的一种银饰品,其中镊子和锥子具备实用性。该清代夫妻合葬墓还出土两对像耳坠一样的鎏金球形饰品,以及4件比耳坠饰品略大的球形饰品。

“通过这些发现推测,墓的女主人生前比较时髦,喜欢追赶时代潮流,对金银饰比较讲究,为此将几乎所有的银饰都鎏金。一头一身的金银饰,不排除她还有点炫富的心态。”济南市考古所一位考古工作人员分析。(齐鲁晚报)

"飞"狗的有趣竞赛 主人与狗狗的默契大比拼(图)

科学网(kexue.com)讯 北京时间6月21日消息,日前在布达佩斯举办了一场skyhoundz飞盘狗欧洲锦标赛,狗狗选手们来从欧洲各地来到匈牙利发挥他们平时精心训练的成果,这项运动必须与主人有着相当的默契才能够表现出众。

这只猎犬用爪子扣住他的圆盘,越过一个女人和小女孩。

人类最好的朋友。

这是一个复杂的移动,一直牧羊犬越过障碍赶上飞盘。

据国外媒体报道,飞盘狗运动起源于20世纪70年代初,以人犬配合为单位,尽可能协力通过飞盘表演各种技巧。根据这项运动爱好者的说法,狗狗经过一段时间的训练适应就可以了解这个游戏的概念,使得它们可以不用跟其它狗狗一样,不知道要如何转身接到已经飞到后方的飞盘。通常人们会依照标准程序训练狗狗接飞盘,刚开始的训练只是针对短距离的,一旦狗狗们学会如何赶上飞盘的时候就要教会它们怎么捕捉飞盘。

克里斯蒂娜匈牙利和她的狗罗尼(Herberling)在匈牙利的比赛上。

左边是伊娃纳吉与她的狗巴布,右边是巴茨与Summi

一只牧羊犬越过主人咬到飞盘。

在进一步的培训中,飞盘会被抛出比之前更高的高度,鼓励狗狗跳得更高并能追上它。这些都只是狗狗应该掌握的一些基本动作,当它可以跟随飞盘的动向,就意味着它有能力跟别的对手竞争。对狗狗的训练可以分为几类,其中包括“抛和取回”跟自由发挥。在各种竞争中,人们会根据狗狗的追逐的短期套路编排出适合它的音乐来。

Skyhoundz于2000年举办了首届世界飞盘狗锦标赛,是目前世界最大的飞盘狗竞赛组织,在美国和其他一些国家了超过100次的活动,包括本次的欧洲锦标赛。

匈牙利瓦尔加和她的狗亚历,这项运动是记录狗狗和人类之间的纽带。

狗狗与主人一起发挥他们精湛的合作与技巧。

这些狗必须掌握日常的演练,来确保比赛时能熟练运动。

(科学网-kexue.com 玛格)

声明:科学网(kexue.com)独家稿件,版权所有,转载请注明出处。

动物世界的趣闻 宠物鹅穿凉鞋悠悠然散步(组图)

这无疑是世界上最时尚的鹅,事实上它穿鞋并不是仅仅是为了美观,它的蹼和沥青混凝土接触一段时间后会患上一种奇怪的病。因此它的主人才给它穿上了这双鞋,让它的蹼能与地面保持距离。

大云山汉墓墓主谜底揭开 确认系汉武帝兄弟刘非

国内首次发现的鎏金铜犀牛与训犀奴。

盱眙大云山汉墓墓主身份之谜终于揭开了。在昨日举行的媒体见面会上,南京博物院龚良院长透露,经过专家考证,1号墓墓主人身份已经确定,为第一代江都王刘非。此次发现是新中国成立来江苏考古最重大的发现。

而此前,文物专家一直推测,大云山汉墓墓主是七国之乱“带头大哥”、刘邦之侄、吴王刘濞。但最终,确切、有指向的证据推翻了这一推测,墓主身份“易位”汉景帝刘启之子、江都王刘非。有趣的是,刘非不仅不是七国之乱的带头人,还是主动“挑头”平定七国之乱之人。

谜底揭开

神秘人物,不是刘濞是刘非

“说东阳,道东阳,东阳遍地是宝藏。自从出现盗墓贼,十墓被盗九墓光……”在盱眙县马坝镇一带一直流传着这样的顺口溜。这座自古引“无数好汉尽折腰”的西汉大墓,因为笼罩着传奇色彩,更加显得神秘。盱眙大云山神秘墓主人到底是谁?

在如今考古出现“信任危机”的时刻,南京博物院对大云山汉墓层层谜团的最后解答,也显得十分谨慎,龚良院长在向媒体介绍考古成果时,巧妙地用“通气会”来形容,而非“新闻发布会”。对此,他解释为,目前的认识没有问题,但不保证今后还会有新的发现和突破。

那么龚院长所说的没有问题,指的是什么呢?就是两年多来,被外界不断猜测的1号墓主人究竟是谁。在此次考古领队李则斌简约介绍完考古进程后,龚良告诉大家,这位神秘人物非“刘非”莫属。

刘非其人

15岁平定“七国之乱”有功

刘非与汉武帝刘彻为同父异母之兄弟,为汉景帝刘启的妃子程妃所生,与鲁恭王刘余、胶西王刘端皆为同母兄弟,比刘彻大12岁。景帝二年(公元前155年)被封为汝南王,次年,年仅15岁的刘非在平定吴楚七国之乱时,因领兵攻打吴国有功,被景帝改封为江都王。江都王国建都广陵(今江苏扬州市),管辖原吴国的地域,前后驻守27年。终年41岁,谥为江都易王。

特别提醒:11日,南博将举行大云山出土文物精品展。

认定依据

三大凭证,想不是“刘非”也难

仪征庙山的出现,让这个结论走了弯路

两年前,在考古现场,李则斌队长也心中没底,从当时的考古发掘资料分析,且一些残存的瓦片上有“东阳”字样,专家们结合东阳古城遗址的历史沿革,大云山汉墓墓主人的身份存在5种可能:荆王刘贾、合阳侯刘仲、吴王刘濞、堂邑侯陈婴家族,以及江都王刘非、刘建。

江都国是第三个以广陵为都城的诸侯王国。而江都国的领域范围有多大,史书上并没有明确记载。

在1号墓坍塌的底层下,曾清理出大量车马器,其中不乏珠光宝气的战车,出土的兵器几乎囊括了汉代的各个种类。让人不得不联想到一生善武好战的吴王刘濞。李队长对记者说,当时忽视刘非还有一个重要因素,因为早在1989年,仪征的庙山因盗墓而抢救性地发掘了几座古墓,考古专家初步推断,是西汉时期江都王刘非的陵墓。

发现三大凭证,一一排除“疑似主人”

对于为何最后锁定刘非,龚良院长给出了3点证据。第一,从墓葬的形制、规格、墓室结构、玉棺玉衣制度、高等级随葬品等诸多方面可以确定一号墓的墓主人身份为西汉诸侯王。其中,墓室结构为“黄肠题凑”,“黄肠”是指颜色黄而长的柏木,“题凑”是指柏木堆垒的方式方法,垒时木头要向内。黄肠题凑成了汉代帝王的专用葬制,而其他的皇亲国戚及高官大臣只有经过天子的特赐才可享用。更为罕见的是,墓中还出土一套金缕玉衣和镶玉漆棺,这在汉代考古中极为罕见。

第二,确定出墓主人身份为诸侯王之后,从西汉时期墓葬所属地先后分封的诸侯国看,大云山先后属于刘贾荆国、刘濞吴国、刘非刘建江都国。由于墓葬中先后出土了刻有“江都宦者”铭文铜灯多件、“江都宦者沐盘十七年受邸”铭文银盘、 “十七年二月”铭文漆盘等器物,表明这些随葬品当为江都国时期的手工制品。如此,作为早于江都国存在的荆国与吴国墓葬可以明确排除。

第三,通过对随葬器物的细致清理,已发现含纪年文字的器物多件,有“江都宦者沐盘十七年受邸”银盘、“廿一年南工官造容三升”漆卮、“廿二年南工官”漆盘、“廿七年二月南工官”耳杯等。由于刘建在位仅六年,刘非在位二十七年,上述所提含纪年文字的器物当均为刘非在位时所做,随葬品的整体时代集中于刘非时期。其次,“廿七年二月南工官延年大奴固造”纪年材料出于东回廊下层的漆耳杯底部,共清理出“廿七年二月南工官大奴固造”耳杯近百件。

龚良院长说,所有“廿七年二月南工官”耳杯全为明器,不具有实用功能,均为特意给墓主人随葬的手工制品。在刘非死亡的当年专门制作的陪葬明器只可能在刘非墓葬中使用,而不可能用于刘建墓中。

宏伟王陵

为何刘非有财力营建奢华陵寝?

为什么刘非有如此大的财力营造自己的奢华陵寝?李队长认为,平定“七国之乱”后,西汉中央政府权力进一步加强,诸侯国除享有衣食租税外,政治、军事、财政权利均被剥夺,因此,诸侯王陵营建的规模也日渐衰落。而刘非不同,他因军功受赐天子旌旗,在诸侯王之中却备受优待,大云山江都王陵的气势与同时期的其他诸侯王陵相比显得更为磅礴大气,也就不难解释了。

歌舞宴乐

墓中有一套完整西汉编钟

大云山1号墓出土编钟一套19件,其中甬钟5件,钮钟14件,分上下两层悬挂,上层钮钟14件,下层甬钟5件,均自小到大依次排列(如上图)。其钮钟和甬钟的组合与南越王墓和洛庄汉墓乐器坑所出编钟组合相同,为迄今国内所出第三套完整的西汉编钟,但鎏金龙纹铜虡(jù)业与鎏金铜虡兽座为首次发现,意义重大。

精致饮食

专门用大鼎来放零食

刘非墓出土的铜器无数,其中一件大器显得很怪,看上去是个鼎,但掀开盖子,里面却分成了格子,原来这是用来摆放零食的。这件“分格鼎”出土于一号墓东回廊下层中部,为国内首次出土(如上图)。

在分格鼎旁还出土了2套“染器”。西汉常以酱、盐等作料为肉食品调料,调料均放入杯中。而食用肉制品时,则要将肉放入杯内酱中烹煎。

铜祖陪葬

墓室中还有“铜祖”

在1号墓墓室的回廊中,有一件器物铜祖(如上图)。“铜祖”也称男根,是一种性器。为何会在1号墓出土两个铜祖呢?考古人员解释,一种可能是生殖崇拜。铜祖陪葬,是希望自己子孙昌盛,生生不息。刘非果然崇拜有果,王妃们为他生了6个儿子,而且不是王就是侯。考古人员认为,也不排除这件铜祖为刘非王妃们的藏品。

改写历史

62年来考古最重大发现

大云山江都王陵的发现,具有什么样的重要意义?龚良院长认为,首先,这一重大发现表明作为西汉诸侯大国的江都王陵园位于盱眙大云山,而不是此前推测的仪征庙山,为后续保护和研究奠定了正确基础。其次,江都王陵的发现,新获了许多历史信息,必将为西汉历史研究开启新的篇章。第三,发掘成果为汉代考古树立了准确的年代标尺,历史、考古、文物保护等相关领域的研究必将获得新的突破。这是我省62年来最重大考古发现。同时,上万件出土文物,对进一步分析江都国的地域范围也有极大的帮助。

原址将建遗址博物馆

问到下一步考古和规划,龚院长说将把大云山江都王陵的考古发掘,作为一个重要的科研课题来持续开展。另外,运用现代科技手段,开展出土文物,包括车马坑、铠甲、玉衣玉棺等文物的修复和保护,比如镶玉漆棺将整体搬迁至徐州博物馆,进行研究修复。

除此以外,长远保护规划已经受盱眙县政府委托,由南京博物院和东南大学合作开展。盱眙县朱证荣县长说,“遗址博物馆今年内有望开工建设,争取明年底,或者后年初,一个既有遗址可看,又有文物可赏的大遗址公园,初步建成。”

庙山刘非墓成“山寨”版

此前仪征庙山西北部的团山发现了古墓葬。当时根据相关史料分析,考古专家初步推测,庙山有可能是西汉江都王刘非的陵墓,但并没有确凿的证据。此次大云山汉墓的发掘,证明了庙山刘非墓是“山寨”版。

那么庙山地底下究竟埋葬着哪位王君呢?对于这个难以回答问题,南博专家也无法解答,“庙山汉墓规模也很大,目前发掘只是些陪葬墓,真正的主墓还没打开。不是刘非,到底是谁?必须要等待今后发掘后才会有一个准确的认定。”

广东发现疑似北宋大书法家米芾墓 此墓曾经被盗

广东省清远市清新县文化部门近日在进行文物普查时,偶然发现疑似北宋大书法家米芾的墓葬。此墓曾被盗,但究竟是衣冠冢还是真墓以及墓主人的真实身份等都有待进一步核查。

广东省民间文艺家协会会员、清远市民间文艺家协会副主席高峰介绍,清新县第三次全国文物普查员在清新县秦皇山一带考察时,偶然发现一座古墓。古墓的石碑上记载着:“大宋太祖考内阁大学士讳芾字元章米府君大人、妣诰封一品夫人米母念六娘郑氏夫人合葬墓。”经初步查证,专家们认为此墓应该是北宋著名大书法家米芾的墓葬。

米芾,字元章,与苏轼、黄庭坚、蔡襄并称“宋四大家”。此墓于清宣统三年,由米氏后裔重修。墓葬曾被盗。专家表示,墓主人的真实身份以及是否是衣冠冢都还需进一步核查。

清查会所 名画合璧:博物馆成了谁的馆?

在上周的新闻里,“回归”成了关键词。在这个匆忙的社会,很多东西真的临到失去了才感受到它的重要。而回归,让迷失了的记忆慢慢浮回脑海,让那颗失魂的心又寻着了归宿。

清查会所

故宫建福宫事件一波未平,万寿寺又被指租给风水先生敛财。上周,国家文物局终于坐不住了,一纸通知,要求各地文博单位清查私人会所。故宫到底是谁的宫,博物馆究竟是谁的馆?原来,这些地方都是我们普罗大众的,不是某些特权阶层的“天上人间”。

名画合璧

分开了三百多年的《剩山图》和《无用师卷》如今正在台北故宫博物院合璧展出。《富春山居图》的“庐山真面目”终于完整地展现在世人面前。作家余秋雨说,现代人靠着自己的小聪明撕裂了很多东西,他希望最终可以靠着爱把撕裂的东西弥合。的确这幅作品中蕴含的中国文化终于愈合上了两岸悲欢离合六十多年的裂口。

“神马”扣分

“给力”、“神马”、“有木有”……这些网络语言一旦进入上海高考作文,将会以错别字扣分。在这个e时代里,新新人类已经把我们的中文说成了“鬼话”。当年上海流行“洋泾浜英语”,有个翩翩男厨和外国女主人论工钱和食宿,说:“Twenty dollar one month,eat you,sleep you。”意思是月薪20元,吃你的,住你的。一句话说得女主人春心荡漾。这个是反面教材。扣分,其实就是要提醒我们莫把中文妖魔化。

埃及金字塔附近发现4000多年前祭司墓(图)

新浪环球地理讯 北京时间10月21日消息,据美国国家地理杂志网站报道,这组照片呈现的是在金字塔附近发现的古埃及祭司墓,其中包括墓主人与妻子的壁画以及墓葬的入口。考古学家表示,墓主人是祭司鲁吉-卡,可能生活在古埃及第五王朝末期,距今大约4350年前。

1.墓主人与妻子

埃及一座新发现坟墓的壁画,展现了墓主人鲁吉-卡(Rudj-Ka,右侧)和他的妻子。考古学家表示,鲁吉-卡可能生活在古埃及第五王朝末期,距今大约4350年前。这座精雕细琢的古墓是在吉萨大金字塔附近一个悬崖内发现的。考古人员在墓内发现的一系列艺术品和文物证明鲁吉-卡是一名祭司,掌管第四王朝法老王卡夫拉的祭祀仪式。卡夫拉于公元前2558年至公元前2532年统治埃及,最著名的地方就是建造3座大金字塔中的第二座以及狮身人面像。

埃及最高文物委员会秘书长扎希·哈瓦斯表示:“在埃及古王国时期,法老王死后会兴建一座金字塔。祭司和其他一些人生活在这座金字塔内,他们要举行仪式祭司法老王。”鲁吉-卡可能是一名负责斋戒仪式的祭司,斋戒的目的自然是向死去的法老王表示一种尊重。

2.古埃及祭品

哈瓦斯站在新发现古墓内的鲁吉-卡夫妇壁画前,观察壁画中出现的面包、鹅肉、啤酒等祭品。发现古墓的消息于18日公布。哈瓦斯表示,这座坟墓可能是吉萨大金字塔周围一个还没有被发掘的规模更大的墓群组成部分。这位美国国家地理学会常驻探险家说:“我们发现了新的祭司墓,他们曾负责卡夫拉的祭祀仪式。在这一地区发现卡夫拉的卡图斯还是第一次。”(卡图斯是古埃及象形文字中的一种椭圆形或长方形造型,里面圈有表示皇族或神职人员名字或标号的字母)

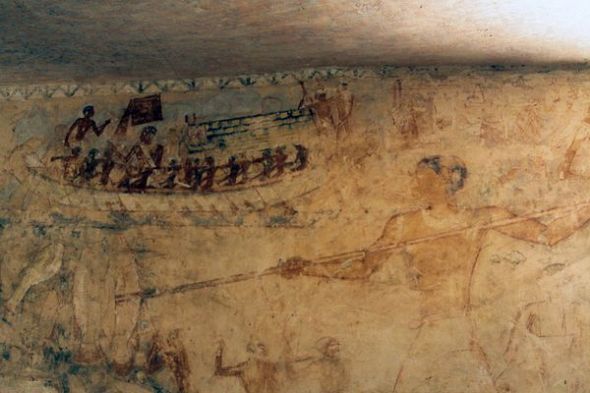

3.墓主人捕鱼画

新发现古墓内的另一幅壁画,描绘了鲁吉-卡在尼罗河捕鱼的情形,一群划船的人充当了壁画的背景。古埃及的坟墓内经常出现描写日常生活的壁画,表达的是墓主人的一种希望,希望在死后继续享受这种生活。哈瓦斯说:“在第五和第六王朝,祭司并不是来自于上层社会。他们来自普通阶层,甚至于工匠也能晋升为祭司。”这幅壁画并不意味着鲁吉-卡曾靠捕鱼为生。考古学家指出,没有一幅壁画暗示鲁吉-卡在成为祭司前具体从事什么工作。

4.墓葬入口

鲁吉-卡墓的入口,通往使用石灰岩建造的迷宫式的走廊。墓葬的内部结构在悬崖内雕凿而成,显然是为鲁吉-卡的所有家人准备的墓穴。哈瓦斯说这是一座较为奢华的坟墓,建造过程难度大并且费用高。“一切都面临难度,但对不朽的渴求又促使他们努力去完成。”无论如何,鲁吉-卡都能负担起建造这座坟墓的费用,在成为祭司之后,他极有可能获得一大笔财富。作为从事祭祀工作的酬劳,祭司们会分享献给神庙的祭品,这是所谓的“祭品转移”制度组成部分。

5.金字塔建造者墓地

2001年拍摄的照片,展现了建造金字塔的劳工们的墓地。这个墓地就位于鲁吉-卡墓的北部。金字塔建造者墓地是在大约10年前发现的,有助于考古学家了解吉萨大金字塔的建造过程。当时的古埃及动员社会资源在金字塔周围建造一座完整的城市。哈瓦斯说,由于身为祭司,鲁吉-卡的墓可能与劳工们的墓分开。他希望这座新发现的坟墓是一个尚未被发掘的王室祭司大墓地的组成部分。

6.工作中的考古人员

2001年,金字塔建造者墓地,工作人员正在小心翼翼地刷掉文物上的沙子。虽然哈瓦斯认为劳工的墓和新发现的墓可能连接在一起,但除此之外还存在另一种可能性,即鲁吉-卡的墓是孟菲斯大墓地的西部延伸。孟菲斯就在开罗的边上。哈瓦斯说:“这个位置令人感到吃惊。我们从未想到会在金字塔建造者墓地南部发现这样一座大型坟墓。”(孝文)

寻访失落的茶马古道(组图)(2)

正如中央皇权控制着四川的茶叶买卖,在神权统治的西藏,喇嘛们也会影响贸易。茶马古道连接着藏地的各大重要寺庙。数百年来,藏地和汉地各自的势力角逐改变了茶马古道的路线。主干路线有三条:一条始自云南南部的普洱茶之乡,一条来自北方,还有一条从东边切入西藏腹地。作为中线的后者路径最短,大部分茶叶都经它运输。

如今,古道的北线变成了柏油铺就的317国道。在拉萨附近,它跟世界海拔最高的铁路——青藏铁路并行。南线变成了318国道,也是柏油路。这两条公路是今日的贸易干线,大卡车川流不息,装载着各色货物——从茶到课桌,从太阳能电池板到塑料盘子,从电脑到手机,凡你想得到的东西都有。几乎所有货物都是单向流动的——向西,进藏,满足那里飞速膨胀的人口的物质需求。

古道中线的西段从未被修成公路。这段路蜿蜒穿过藏地僻远的念青唐古拉山,那里条件极其恶劣,所以几十年前就被废弃了,整个地区不向游客开放。

我已经看过了汉地残存的古道,要想在西藏达到同样目的,必须想办法进入这些封闭的深山。我打电话给妻子苏?伊巴拉,她是个经验丰富的登山家,我要她8月份跟我在拉萨碰头。

我们的行程是从位于茶马古道西端的哲蚌寺开始的——要是骑马的话,这儿离拉萨不到一天的路程。哲蚌寺建于1416年,有一间巨大的煮茶房,七口直径两三米的铁锅架在烧柴火的硕大石灶台上。

彭措卓巴站在一口大锅旁,切下厚得像百科全书般一大块一大块的酥油,放进沸腾的茶里。“从前,这儿一度有7700名喇嘛,每天要喝两顿茶,”他说,“当时这间煮茶房里有一百多名喇嘛干活。”他套着件栗色无袖的藏袍,在寺里当掌茶师傅已经有14年了。“对西藏的喇嘛来说,茶就是生命。”

如今寺里只住着400名喇嘛,所以只用了两口小锅。“一口锅要下25块茶砖,70公斤的酥油,3公斤的盐巴。”彭措卓巴一边说,一边用一人高的木勺在锅里搅动着供200人饮用的茶。“最大那口锅的容量是这个的七倍。”

苏和我从寺里出发,前往离拉萨有五小时车程的那曲市参加一年一度的赛马节。我们想看看令茶马古道得名的传奇马匹。赛马节要持续一周,原本是在开阔的平地上举行的,但十年前修起了一座混凝土体育场,好让官员们可以坐着观瞻。我们到达的第二天一早,藏族群众就挤满了看台:妇女的颧骨高高的,穿着高跟鞋,长辫子上沉甸甸地挂着白银和琥珀的饰品;男人们头戴毡皮高边帽,身着袖子长长的藏袍;孩子们光脚穿着便宜的运动鞋。小贩们叫卖辣土豆和听装的百威啤酒。刺耳的扩音器用汉语和藏语播报每一场赛事。这里弥漫着赛马盛事的氛围,只是看台边上每隔10米就站着警察,赛场周围有人列队巡逻,人群中还混着便衣。

一入赛场,马和骑手们似乎便打破了地球引力的规律。一名藏族骑手飞驰得如同失控,像杂技演员那样左右翻身下马,拾起地上的哈达。泥块高高溅起,迸入湛蓝的天空。骑手高高扬起哈达,掉转马头,迎接人群爆发的欢呼。

那曲赛马节弘扬的是早年藏民生活于马背上的文化遗产,这一类的庆典能延续至今的已经很少了。通过几百年的选择育种,藏人培养出一种特异的良马。这种马身高不过13.5掌(相当于1.4米左右,比大多数美国马的个头要小),四肢精悍,面孔英俊,肺部很大,适于西藏高原海拔4500米的缺氧环境。藏人把它培育出来,就是为了使之能够在冰雪皑皑的山口不知疲倦且步伐沉稳地行进。几百年前,汉人最想要的便是藏马。

而今,那曲坐落在国道317上,从前贸易路线的一切痕迹都已经消失得无影无踪了,可只要从这里再朝东南方驱车一天——近得诱人——就是念青唐古拉山脉,那是古道原先途经的地方。我被一个念头给迷住了:兴许,在深深的山谷里,还有藏族人在古道上骑着那不知疲倦的马儿呢。说不定,在西藏高原不为人知的广大腹地,古道沿途仍有贸易存在?不过,古道也有可能早就像四川境内那样没了影,被呼啸的寒风和翻卷的大雪给抹掉了。

赛马节过了一半,一个阴沉的雨天上午,苏和我钻进一辆“陆地巡洋舰”,悄悄动身去寻找藏区茶马古道而今的容颜。我们在土路上开了一整天,颠簸地翻过一个个垭口,差点滚下陡峭的山坡。傍晚时分,我们到了两座巨大垭口之间的嘉黎县,这里从前是茶马古道上商队的歇脚之地。我们挨家挨户地打听有没有马匹能带我们爬上5412米高的怒岗(音)垭口,但一匹马也没找到,村民指点我们去镇子边上的一家酒吧。藏族牧民在里面喝啤酒,打台球,摇骰子打赌。听说我们要马,他们全笑了。早就没人骑马了。

出了酒吧,泥地里没看见筋肉健硕的马匹,倒见到了铁马——结实的国产摩托,打扮得和它们血肉之躯的前辈一样,盖着红蓝相间的藏族羊毛坐垫,车把手上缠着流苏。给钱的话,两名牧民小伙愿意带我们到山脚下,之后的路,我们就只能步行了。

第二天天还没亮,我们就出发了,背包像马鞍袋那样横捆在摩托上。牧民小伙开摩托极为娴熟,跟他们的祖先在马背上没什么两样。我们磕磕绊绊骑过了泥巴足有半米深的黑色泥潭,水花飞溅地渡过了蓝汪汪的溪流,摩托的排气管在水里汩汩喷发。

沿山谷驰去,我们经过了藏族牧民的黑色帐篷。好些帐篷前都停着硕大的国产卡车或陆地巡洋舰。牧民们哪儿来的钱买车呢?肯定不是靠传统的牦牛肉和酥油生意吧。

到怒岗垭口脚下的萨楚卡牧民营寨只有30公里,却走了整整五个小时。道路颠簸得把我们的脊骨都给抖散了。牧民小伙燃起了一小堆蒿草营火,吃罢牦牛肉干配酥油茶的午餐之后,苏和我徒步走向垭口。

叫我们惊喜的是,古道非常明显,就像是阿尔卑斯山上的石路,在牧场上蜿蜒向前,途中不时点缀着几头犄角高大的黑牦牛。我们艰难地往山上走了两个小时,穿过了两处泛着蓝色微光的冰斗湖。可一过了这两座湖泊,所有的绿色就消失了,只剩下了石头和蓝天。半个世纪前,运茶的骡队已不再走过这山口,可古道在此前的上千年里曾受到不断的修缮。古人把大石头搬开,修起石阶,这工程至今完好。苏和我走着之字形路线上坡,顺着石头小道直上垭口。

马鞍形的怒岗垭口显然是没人走了。尚在飘动的零零落落的经幡越见稀疏,玛尼石堆上白骨森然。四下里是一片唯有了无人迹才能带来的寂静。苏眺望着周围白雪皑皑的山巅,它们如同天然的金字塔一般。几百年来,曾站在此地的西方人寥寥无几。我顺着苏的目光,看到存留下来的古道伸向了下一个山谷。

“你看见了吗?”她问。我看见了。在我的想象里,上百头骡子组成的商队步子沉重地向我们走来,蹄子周围扬起尘土,身躯两侧一左一右地驮着茶包,押运的藏民神色警觉,提防着埋伏在垭口的土匪。

第二天早晨,我们从垭口返回的时候,摩托骑手已经在等着了。我们坐上后座,开始返回,在冰蚀山谷里颠来簸去。

半路上,我们停在两顶黑色的牧民帐篷前,牦牛粪整整齐齐地码在它们周围。每顶帐篷都挂着阔大的太阳能电池板,草场上停着一辆卡车,一辆陆地巡洋舰,两辆摩托。牧民邀请我们进帐,端上了滚热的酥油茶。

帐篷里面,一位老妇正摇着转经筒默念经文,一名青年在从帐外透射进来的光柱中做饭,还有几个中年男子坐在厚厚的藏毯上。靠着比划手势和一本袖珍字典,我问他们怎么买得起那么多车。他们笑容灿烂,谈话却东拉西扯。等我们把盛得冒尖的大碗米饭就着蔬菜和牦牛肉吃个底朝天,主人拖出一只蓝色的金属箱子,开了锁,掀开盖子,示意我们过来看。里面是几百条死掉的肉虫。

“这是虫草,”主人骄傲地说。他解释说,每一条干虫子都能卖4到10美元。他上了锁的蓝色箱子里大概便装着一万美元的虫子了。虫草是一种感染了寄生真菌的幼虫,只生活在海拔3000米以上的草场。真菌最后会杀死虫子,以它的身体为养料。

每年春天,藏族牧民就在草场上游走,用一种小而弯的铲子寻找虫草。虫草的茎干露出地面不超过3厘米,略带紫色,呈牙签状,极难辨认——但这些虫子比藏民所有的牦牛加起来还值钱。

在亚洲各国的中药店里,虫草都是被当成万用灵药来卖的,据说能使年老者体健,所有的健康问题都不在话下:消炎去肿,提神化痰,就连癌症都能治。药店把它们摆在控温玻璃柜里,品质最高的每克能卖到80美元,两倍于现在的黄金价格。主人合上了他的宝箱,把它藏进帐篷的角落里。我们离开之前,他坚持要我们再多喝一碗滚烫的酥油茶。

乘摩托车在高原上奔驰的时候,忆古思今,茶马古道上新旧贸易的相似之处使我感叹不已。藏族人再不骑马了,西藏城市地区的主要饮料也不再是茶了(红牛和百威随处可见)。然而,正如茶叶仍从汉地的传统产茶区运送出来,西藏高原也仍是某种珍宝——冬虫夏草——的唯一产地。鞋子和香波,电视和烤箱,也许正顺着翻新成柏油大道的古老贸易路线源源不断地向西输入,可也有一样东西被回赠到东边。今天,为了神奇的虫草,藏区之外的国人不惜高价,正像当年他们渴求那无敌的战马一样。

新浪科技独家稿件声明:该作品(文字、图片、图表及音视频)特供新浪使用,未经授权,任何媒体和个人不得全部或部分转载。

平山发现16座战国平民墓 再揭"中山国"面纱(图)

出土古物

专家在发掘现场

展示出土文物

“此次发现的战国墓群在平山两河乡张杨村,在上世纪70年代发掘的中山王陵南面一公里左右,迄今发现16个墓葬。”张杨村墓群考古队队长刘连强透露,此前进行勘察时发现这些墓葬是长方形,而且有夯土,“这是战国墓的特色,目前发掘的一个墓出土带钩和铜刀等器物,初步推断是个战国平民的墓葬。”

昨日,记者在平山县张杨村村口广场上看到,这里聚集着30余位前来帮忙挖掘的村民,人头攒动中,不少人谈论着墓群排列的形状。几位考古队员正在地下2.4米深的地方仔细做清洁和整理工作,“这里南面有7个墓,北面有9个墓,现在正在对南面的7个墓进行挖掘。”一名拿着“洛阳铲”的考古队员指着墓群介绍。

据刘连强介绍,考古队从5月20日开始勘探,到现在已经进入了正式挖掘阶段。其中,一号墓已经基本挖掘完毕,二号墓棺板已经露出,可以看到棺板上的纹路。一号墓木棺长约2米、宽约88厘米,棺下有垫木,以防止木棺塌陷。但从现场情况来看,由于时间太久,外界环境的变化已经使木棺和垫木变成了“木灰”,垫木无法支撑起木棺重量,所以木棺塌陷了将近半米。

一号墓主人或为“富民”

“这个人腰上有铜带钩(装饰品),右手边还握有刀币(战国时期中山国钱币),另外脚边的铜削(装饰品小刀)都是他随身下葬的物品。”刘连强告诉记者,据推测,一号墓墓主人为一名年龄约40岁上下的男性,从表面上看表情从容,应该是正常死亡,以“头朝北脚朝南”的方式放置在木棺中。“墓群中1号坑的墓主人牙齿完整,尸骨完整,有利于挖掘后期的研究工作。”

而从随葬品来看,该墓葬的主人应该不是王室成员,而是一名平民。刘连强说,从一号墓的形状上看,也并非公爵王后之类属,倒是和民葬的规格相同。“在现在已经开始挖掘的7个墓中,我们发现其中除了一号墓之外,其余6个墓都是两两相邻,这种排列说明墓主人之间的关系应该是比较亲近的,但具体是什么关系还有待进一步验证。”刘连强告诉记者,这种两两相靠的墓,与相隔1300米处的中山王和中山王后的墓地十分相似,可以初步猜测这些坟墓组是夫妻合葬的结果,不过现在还没有确切的随葬品和史料记载指明。

对于墓主人的身份,刘连强告诉记者,现在对于墓主人的具体身份以及相邻墓主人的关系还不能够做出准确判断,但是通过出土的刀币、青铜削、桥梁币、铜带钩四件随葬品可以看出,墓主人的家庭应该较为富有,属于一名“富民”。石家庄市委市政府决策办公室副主任梁勇则告诉记者,从出土的刀币来看,基本可以断定出墓主人是战国时代的中山国人。“在战国时期,只有中山国使用的是刀币。而自赵灭中山国之后,赵国就已经使用三孔布币。”

平民墓群再揭中山国面纱

据悉,战国中山国是由来自太行山区的北方民族在河北中南部建立的国家,一度和战国七雄比肩,创造了独具特色、辉煌灿烂的文化。由于历史记载不多,后人称之为“神秘的王国”。

上世纪70年代河北考古工作者在平山三汲乡发掘了包括两座王墓在内的几十座战国时期的墓葬,出土文物数以万计,其中就有“夔龙纹铜方壶”、“错金银四龙四凤铜方案”、“十五连盏铜灯”、“银首人俑灯”、“双翼铜神兽”等珍贵文物。这是继长沙马王堆汉墓、战国曾侯乙墓之后中国考古界的又一重大发现,2001年3月名列“中国20世纪100项考古大发现”。

按照规划,河北省将争取在“十二五”期间,将赵邯郸故城王城遗址、元中都遗址、中山古城遗址建设成为国家考古遗址公园,并争取纳入国家文物局考古遗址公园建设体系。其中,中山古城遗址项目将包括平山中山国遗址和中山灵寿故城遗址(位于灵寿故城村)。“应该说,这个战国墓群的发现,对我们揭开中山国的神秘面纱,建设中山国遗址公园都有很大好处。”石家庄市文物局副局长张献中介绍,中山国的平民墓群发现的还并不多,而平民墓对于研究当时人们的生活具有重要意义,而这个墓群的发现,也能帮助专家更好地研究神秘的中山国。“该平民墓群距离中山古国遗址不远,又与属于中山战国时代。不难推断,该墓群应属于中山古国境内,应列入中山古城遗址的保护规划范围内,一起申报该遗址的国家考古遗址公园项目。”