自然

恐怖黑洞隐藏神秘半径 惊异"进食"引人热议(图)

钱德拉X射线空间望远镜拍摄到NGC 3115中巨型黑洞吞噬气体

美国宇航局钱德拉X射线空间望远镜首次清晰地观测到了黑洞周围存在的炙热气体流,并且气体流正在被黑洞吞噬。天文学家通过对该图像的研究,有助于解决现代天体物理学的两个最根本的问题:黑洞是如何演化的以及在黑洞强烈的引力作用下,周围物质所表现出来的行为。钱德拉X射线空间望远镜拍摄到的是NGC 3115星系,距离地球3200万光年,这个黑洞就位于星系中央,之前的观测数据已经表明,在这个黑洞周围存在大量的物质溅落现象,黑洞正在吞噬周围的物质,但是像这张这么清晰的关于黑洞“进食”炙热气体的图像还是首次被拍摄到。

图像中所显示出来的炙热气体范围上的各点与这个超大质量黑洞的距离不同,天文学家观测到了一个临界值,这个临界值可以看成一个引力作用距离,在距离黑洞一定的宇宙空间内,这些气体则在黑洞引力的作用下,落入黑洞中,这个距离也称为“邦迪半径”,即邦迪吸积半径。具体讲的是:如果一个中心天体相对于密度均匀且温度不是非常高的介质,以一定的速率运动,具有一个近似的动能值,这时候的吸积半径就称为邦迪吸积半径。

据本项研究的主要研究员、阿拉巴马大学Ka-Wah Wong研究人员介绍:观测到一个巨大的黑洞正在摄取周围的气体,而且图像是非常清晰的,这是个相当令人兴奋的事情。相关的结果已经发表在《天体物理学快报》期刊上。钱德拉的清晰图像为我们提供了一个独特的机会了解黑洞是如何捕捉周围的物质,这个一个非常好的研究材料。

当位于黑洞周围的气体逐渐落入黑洞时,黑洞强大的引力会将其进行挤压,这样就会使其变得更热更亮,这张X射线图像就能证明这一点。研究人员还发现,星际气体的温度上升的距离大约是位于这个黑洞700光年处,这个位置即邦迪半径,通过这个数据,研究人员计算出了在NGC 3115中心超大质量黑洞具有20亿倍的太阳质量。

钱德拉X射线望远镜的数据还显示,通过对比星系中央靠近黑洞的附近的气体与这个区域内所溢出的气体密度,科学家发现靠近黑洞的气体密度要更大一些,根据这些所观测到的气体属性以及天体物理学的理论,研究团队估计:每年大约有太阳质量2%的气体被这个超大质量的黑洞拉向邦迪半径,进而被黑洞吞噬掉。

然而,关于确认到底有多少吸积气体能量转化为辐射的问题上,科学家希望能找打一个X射线源,这个射线源大约比NGC 3115星系内部的X射线源要高出100万倍。而令科学家诧异的还有:当计算出有这么多星际气体供黑洞进行“进食”,但是在黑洞周围相当大的半径内还是保持如此的暗淡,因为这些气体在呗吞噬的过程中,温度将变高,同时也将有辐射出现。这也是天体物理上的一个较为神秘的问题。可以说这也是研究黑洞问题的一个典范。

对于这个问题,目前至少有两种可能的解释。首先,科学家推测,在邦迪半径内流动的气体要比被黑洞吞噬的气体多得多,也就是说,这个气体都聚集在邦迪半径内,而黑洞的吞噬量较少,至于为什么黑洞会吞噬较少的已经在“嘴边”的气体,那应该和黑洞吞噬的行为问题研究有关。另一种可能是,被吞噬的气体转化成辐射的效率比要比假定的要少得多。

但是,当这些气体逐渐靠近黑洞的时候,理论上有不同的模型可以用于描述这些物质流动的行为,而使用不同模型的预测结果就会导致在计算气体密度上升的问题产生不同的偏差。所以,要精确计算气体密度的上升情况,天文学家就要逐个排除不适合的模型,这就要求在今后的观测中进行筛选。

位于阿拉巴马州亨茨维尔的美国国家航空航天局马歇尔太空飞行中心管理钱德拉望远镜的整个运作过程,而史密森天体物理中心的天文台负责控制钱德拉X射线空间望远镜的科学项目和空间飞行操作。(Everett/编译)

双眼自我调节能力有限 3D影像恐导致视力受损

《阿凡达》让3D影像变的越来越普遍

科学网(kexue.com)讯 电影《阿凡达》采用3D影像技术之后,在全世界引起了极大的反响。在此之后,很多部影片纷纷采用3D效果来吸引影迷到电影院观看。如今,3D技术的应用已经越来越普遍,但是美国科学家却发出警告,使用智能手机观看3D影响将会损害视力,并可能引发头痛。

美国的一家网络杂志《视觉周刊》日前发表了一篇报告指出,长时间观看手提电子装置播放的立体3D短片,或会引致视觉不适、眼部疲劳甚至引发头痛,问题成因或在于双眼的协调能力有限。因为双眼聚焦屏幕时,自我调节的能力远不如影像切换的速度快。

研究人员表示,双眼具有自我调节影响距离的能力,但是这种能力并不是非常快速的转换,在医学上,双眼的这种能力叫做“视觉辐射调节”,但是由于手机和电脑或者其他近距离显示器采用的3D技术导致影响出现在屏幕前,而不是屏幕后,这会让人感到非常的不适应,如果长期观看,可能让双眼受到损害,甚至引发头痛。

美国科学家们警告说:“3D的确让我们观看影片有了更加逼真的效果,但是人们还是尽量避免近距离、长时间的观看的话很容易引起眼睛的不适,所以在观看过3D影像之后,尽量轻柔眼睛,并眺望远方,避免视力受到损害。”

(科学网-kexue.com 卡西西)

北极熊并非游泳高手 冰川融化加剧幼崽死亡(图)

很多年轻的北极熊溺水身亡

科学网(kexue.com)讯 我们在电视或者照片中经常会看到北极熊在水中游泳的画面,但实际上北极熊并不是自然的水生生物,一项新的研究表明,随着气候变暖的加剧,越来越多的北极熊幼崽因为无法支撑长距离的游泳而溺水身亡。

世界野生动物基金会的研究院杰夫-纽约说道:“气候变化拉动了冰川的融化,同时也迫使北极熊游更长的距离来寻找栖息地和食物,对于成年北极熊来说,这虽然有些艰难,但并非不可完成,但是对于带着幼崽的北极熊母亲来说,这是一个不可完成的任务。”

研究人员通过卫星定位系统和为北极熊配备GPS项圈来观察全球变暖对于北极熊的影响,自2004年至2009年,北极熊游泳觅食的距离越来越长。研究人员说道:“在我们观察的50头北极熊中,有20头北极熊在12.7天里游泳的距离达到了426英里。”

随之带来的灾难是,很多小的北极熊因此而死亡。杰夫说道:“很多小熊像人类一样,他们不能在惊涛骇浪中及时屏住呼吸,这让小北极熊极易溺水身亡。”根据他们的研究发现,在这5年间,小北极熊因为溺水死亡占到了死亡事件的45%。这是相当惊人的数字。

除了幼崽以外,年轻一些的北极熊同样面临这样的困境。前美国地质调查局科学家、现国际北极熊研究首席科学家史蒂夫说道:“年轻的北极熊没有非常多的脂肪,它们根本无法绝缘冰冷的海水,这也加剧了他们死亡的可能性。”

(科学网-kexue.com 卡卡西)

天鹅X-1再次出现神秘X射线源 不明天体是黑洞

据国外媒体报道,在1964年的一次火箭发射任务中,美籍天文学家Riccardo Giacconi本想检测月球的X射线辐射量,却意外地发现了天空中出现神秘的X射线源,方向位于银河系的中心附近。后经证实:这个X射线源来自天鹅座,是一个由蓝超巨星(HDE226868)和一个致密星构成的双星系统,这个致密星已经被确认为大约为8.7倍太阳质量的黑洞。这不仅是人类发现第一个来自遥远深空(除了太阳)的X射线源,也是迄今从地球上所监测到的最强X射线源之一。然而,这个X射线源再次被钱德拉空间天文台探测到了。

天鹅X-1中的黑洞吞噬着蓝超巨星的物质

钱德拉X射线空间天文台的高能透射光栅摄谱仪(HETGS),在谱分辨率60-1000的区间内详细研究了探测到的来自天鹅X-1中黑洞附近的尘埃云X射线的散射特征。由于星际尘埃的阻挡且红光能穿透星际尘埃,在地球上观测超蓝巨星HDE 226868显得更红一些,科学家使用18种尘埃模型,探索在地球与天鹅X-1之间的星际尘埃对观测产生的影响。这种影响主要体现在光线穿过星际尘埃云,可能产生微小的弯曲,在分析来自天鹅X-1的光谱密度时就会受到影响。

同时,经Hipparcos卫星的精确测量,天鹅X-1(Cyg X-1)距离地球大约6000光年,天文学家在过去的50年间,已经对其进行了相关的观测和研究。这颗蓝超巨星围绕着一个看不见的巨大天体进行旋转,两者间的距离大约是地球与太阳之间距离的五分之一,也就是0.2个天文单位。科学家推测:蓝超巨星产生的恒星风不仅盘踞的黑洞的吸积盘上,也笼罩着其产生的X射线源。同时也意识到,在黑洞吸积的过程中,将产生急速的喷流进入宇宙空间,这些喷流可能夹杂着从蓝超巨星上撕扯下来的物质,所探测到的强烈X射线源就是由吸积过程中过热的物质发出。这里就出现了一个问题:我们还不能准确地划清事件视界的范围。

从对天鹅X-1的研究过程中,准确计算出这个双星系统中X射线源的位置是十分重要的,这个结果将直接导致人类空间观测史上的第一个黑洞被确认。科学家通过甚长基线阵列测量技术,利用三角视差法将距离值确定在1.86(-0.11,+0.12)千秒差距(kpc),1秒差距约等于3.2光年。而天鹅X-1发出的X射线通量有着明显的周期性特征,大约在5.6天就进行一个周期变化,这也证明了当这颗超蓝巨星运行到黑洞后面时,两者之间作用产生的X射线受到前者产生的恒星风阻挡,出现较低的值。

天鹅X-1系统中X射线源图

通过进一步的研究,科学家还确定了这个双星系统是进行顺时针旋转。利用耦合距离和多普勒效应模拟出天鹅X-1双星系统的三维运动模型。接着对地球以及天鹅X-1围绕银河系的相对速度进行修正后,发现其运行速度只有大约21 km/s,这表明在这颗蓝超巨星与黑洞形成双星系统时并没有出现剧烈的反冲效应。

天鹅X-1是第一个被人类通过建立动力学模型进行详细研究的黑洞,其中最有里程碑式的研究成果是确定了这个黑洞的距离、质量以及两者间的轨道倾角。通过动力学模型以及相对论模型,科学家还测量了黑洞吸积盘的内缘半径。对于这些研究结果,天鹅X-1双星系统的研究小组认为:由黑洞质量、轨道倾角以及距离带来的观测和模型参数的不确定性问题都将被充分考虑,而由于径流主导吸积盘的薄盘模型(吸积率低于爱丁顿光度)所带来的局限性,在诸如低光度天体(低态X射线双星)即天鹅X-1的具体应用上还需要进一步研究。

动物世界的趣闻 宠物鹅穿凉鞋悠悠然散步(组图)

这无疑是世界上最时尚的鹅,事实上它穿鞋并不是仅仅是为了美观,它的蹼和沥青混凝土接触一段时间后会患上一种奇怪的病。因此它的主人才给它穿上了这双鞋,让它的蹼能与地面保持距离。

国家地理2010最佳太空图片:哈勃拍到神秘山(2)

6.短命湖

短命湖(图片来源:EROS/USGS/NASA)

短命湖(图片来源:EROS/USGS/NASA)在这幅2006年8月拍摄的卫星照片中,澳大利亚南部的艾瑞尔湖似乎形成一个鬼脸。2010年11月的新图片系列“地球艺术3”共公布了40幅图片,艾瑞尔湖便是其中之一。“地球艺术3”的图片来自于美国宇航局和美国地质调查局的陆地卫星,入选这一系列的图片均富有很强的艺术性。

美国地质调查局表示,当季节性降水比较充沛时,艾瑞尔湖便成为澳大利亚最大的湖泊。但在干旱的陆地上,它也是一个“短命”的地貌。地质调查局指出,过去150年来艾瑞尔湖只被注满过3次。地质调查局的“气候与土地利用变化”项目副主管在一份声明中说:“所采用的图片均是真实可信的原照,是最真实的呈现。这些生动绚丽的地球肖像能够鼓励我们所有人进一步了解我们这个复杂的世界。”

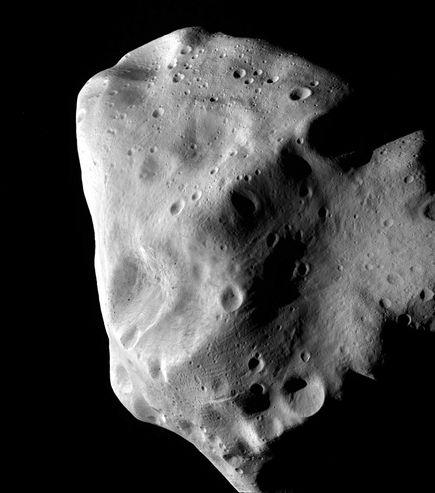

7.近距离接触鲁特西亚

近距离接触鲁特西亚(图片来源:ESA)

近距离接触鲁特西亚(图片来源:ESA)这幅照片由欧洲航天局的“罗塞塔”号飞船拍摄,呈现了满身陨坑的小行星鲁特西亚21。“罗塞塔”号与鲁特西亚的近距离接触向我们呈现了一个伤痕累累的世界。天文学家表示鲁特西亚可能是太阳系诞生后残留下的碎屑遗迹。为了拍摄这幅照片,“罗塞塔”号飞船从距离鲁特西亚表面大约1965英里(约合3162公里)的上空掠过。

这是展现这块太空岩石的解析度最高的照片。鲁特西亚与地球之间的距离超过2.7亿英里(约合4.4亿公里),位于火星和木星轨道之间。美国宇航局太空科学家克劳迪娅·亚历山大表示,这幅高清晰照片可作为一个证据,证明81英里(约合130公里)宽的鲁特西亚曾经是一颗体积更大的小行星组成部分,后与“母星”分离。亚历山大是“罗塞塔”号任务美国方面的负责人。

8.南极光

南极光(图片来源:Johnson Space Center/NASA)

南极光(图片来源:Johnson Space Center/NASA)一道极光高悬在印度洋上空。即使对于天文学家来说,这幅于5月拍摄的照片也极为罕见。极光在来自太阳的带电粒子轰击地球上层大气时出现,带电粒子轰击导致氧原子和氮原子获得能量并发光。通常情况下,只有在极地附近才能看到极光,极地地区的磁场线引导带电粒子飞向地球。这一次的南极光——在国际空间站拍摄——出现于地磁暴发生期间,地磁暴暂时改变了地球的磁场,导致极光更靠近赤道。这幅照片最初刊登于标题为“本周最佳太空图片:古怪极光和太阳耀斑”的文章中。

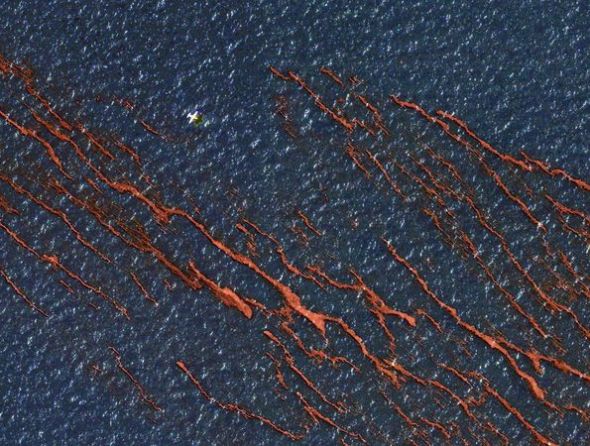

9.墨西哥湾漏油蔓延

墨西哥湾漏油蔓延(图片来源:DigitalGlobe via Getty Images)

墨西哥湾漏油蔓延(图片来源:DigitalGlobe via Getty Images)4月拍摄的卫星照片,一架小飞机在一条条铁锈色的原油带上方飞过。拍摄时距离深海地平线钻井平台爆炸并沉入墨西哥湾仅过去大约一周时间,此时墨西哥湾海面上的原油已经清晰可见。漏油的快速蔓延提高了当局通过可控燃烧遏制漏油的难度。这幅照片最初刊登于标题为“墨西哥湾漏油照:航拍照揭示漏油规模”的文章中。

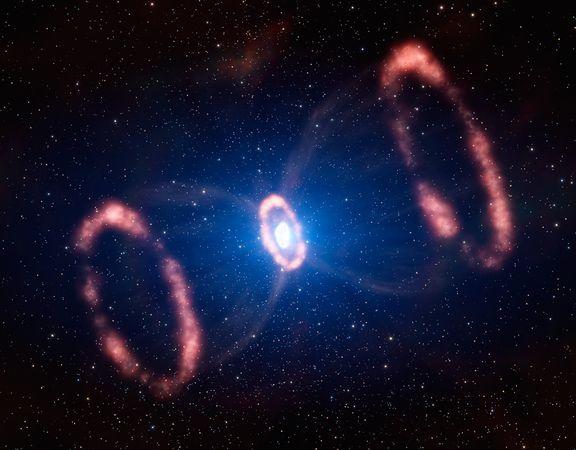

10.恒星之死

恒星之死(图片来源:ESO)

恒星之死(图片来源:ESO)根据这幅8月绘制的展现爆炸恒星的图片,超新星SN 1987A 残余的沙漏外形并不像科学家预计的那样非常对称。利用欧洲南方天文台位于智利的甚大望远镜获取的残余数据,天文学家证实,当大质量恒星爆炸时,喷发的物质射向太空的速度存在差异,一些碎片的速度超过其他碎片,与电脑模型的预测一致。这幅照片最初刊登于标题为“本周最佳太空图片:月球尾迹和太阳喷发”的文章中。(秋凌)

声明:新浪环球地理图片及文字为美国国家地理数字媒体事业部授权新浪独家使用,未经书面许可不得转载

北极燕鸥飞行7.1万公里创最远迁徙纪录(图)

新浪环球地理讯 据国家地理网站报道,一项最新研究发现,一只小小的北极燕鸥竟然是世界上迁徙距离最远的动物,迁徙距离是人们以前认为大约2倍。

新的微型追踪器最近显示,这只体重4盎司(113克)的北极燕鸥每年沿着“Z”字形路线,在格陵兰和南极洲之间迁徙。在这个过程中,这只北极燕鸥经常飞行4.4万英里(7.1万公里),与之相比,它的竞争对手灰鹱(sooty shearwater)的飞行距离大约是4000英里(6440公里)。

该研究的论文作者,格陵兰自然资源研究所的卡尔斯顿·伊格冯说:“关于这个问题,以前有各种各样的理论,但我们能够显示这些小鸟所做的一切,这还是第一次。”据研究人员估计,由于北极燕鸥经常活30多年,它一生要飞行大约150万英里(240万公里),相当于往返月球3次。

在这以前,科学家只能利用追踪器对大型鸟类进行追踪,因为对小型鸟类来说,这些仪器太大,它们很难带动。不过该科研组采用的由英国南极调查局研发的这种微型追踪器,重量仅为二十分之一盎司(1.4克),把它绑在北极燕鸥这样的小型鸟类腿上,它们仍能自如飞行。

发现北极燕鸥经常在北大西洋停留一个月,伊格冯感到非常吃惊,也许它们是为了在那里捕点小鱼和甲壳动物吃,以补充能量,然后开始飞越热带地区。春季从格陵兰返回时,北极燕鸥仍沿着“Z”字形路线飞行。这些小鸟并不是直接飞往大西洋中部,而是从南极洲飞往南美洲,然后再到北极。

但是它们的这一疯狂行为很有秩序。伊格冯说:“这是一个数千公里的绕行路线。但是当你对它进行分析时,发现这非常合理,非常有秩序。”他表示,这些小鸟显然在循着一个巨大的螺旋风模式飞行,以避免飞入风中。

尽管有这样一条路线,但是人们并不清楚北极燕鸥为什么要进行这么长的迁徙。伊格冯说:“我认为,它们是在循着丰富的(极地)觅食区飞行。”这项研究成果发表在本周的《美国国家科学院院刊》上。(孝文)

英近海发现世界最长白垩暗礁 绵延数十公里(图)

潜水员罗布·斯普瑞在诺福克海岸的近海拍摄的白垩暗礁照片。

生活在这处暗礁的一只可以食用的螃蟹,它周围布满羽状海葵。

在这处暗礁发现的一条“笑脸” 东波鳚和一条鲳。

在这处暗礁发现的一条“笑脸” 东波鳚和一条鲳。

海洋搜索志愿者凯特·里瑟尔在谢灵厄姆暗礁发现一只常见大虾。

潜水人员发现的这处白垩暗礁距离诺福克海岸很近,但是他们并没透露确切的位置。

最近英国潜水人员在诺福克郡近海发现世界上最长的白垩岩礁,它距离海岸仅有一步之遥,距离海面只有25英尺(7.62米)。但是在过去3亿年间,没人知道它的存在。

今年早些时候,潜水人员在对一处他们认为是岩石平原的地方进行探测时,发现这些绵延20多英里(32.19公里)的高耸的拱形岩石和很深的裂缝。这个海洋庇护所的物种非常丰富,其中包括海绵体、海蛤蝓和鱼类,专家都称它是“英国大堡礁”。这个岩礁比以前的记录保持者——英国肯特郡的塞恩特海岸白垩岩礁长1.5倍。

43岁的潜水员罗布·斯普瑞的科研组获得这一发现,他说:“这就如同发现隐藏在水下的一个天然巨石阵。”斯普瑞负责领导了海洋环境保护协会的这项调研项目,直到他和20名队员获得批准和资助,前去探测这个水下结构时,人们才真正意识到它到底有多大。他说:“我们发现它足足有20多英里(32.19公里)长,并拥有非常复杂的冲沟和拱形结构时,简直不敢相信自己的眼睛。其中一些地方看起来很像月表。”

这次还发现3种以前在东英格利亚海岸从没见过的生物,它们分别是豹斑虾虎鱼、红色草莓海葵和大西洋ancula海蛤蝓。除此以外,这里还生活着喜欢岩石、总是“一副笑脸”的东波鳚。下一步该科研组打算看一看这个暗礁有多宽。斯普瑞说:“每次重返这里我们都会获得更多发现。我从没想到会在诺福克发现这种规模的岩礁。”斯普瑞与41岁的老搭档道恩·沃森已经在北海潜水有12个年头了,他知道诺福克郡东侧近海有白垩区,但他一直认为它很小。

斯普瑞说:“我们认为这只是一个小项目,但是第一天我们从以前认为是暗礁所在地的海岸西侧5英里(8.05公里)处开始探测时,就发现了白垩。我们第一次潜水发现的暗礁面积,就是原来我们认为的2倍。每次回去都会获得更多发现。它的复杂结构也令我们感到非常吃惊,例如一人高的拱形岩石结构。你只要发现一个,就能在附近找到很多。这让我想起了曾在马耳他见过的暗礁,我从没想到会在诺福克发现这种规模的东西。”

他说:“白垩岩礁就是野生生物的天堂,喜欢暗礁的鱼成群结队地聚集在这里、岩礁表面布满海葵、还有东波鳚等其他动物。动物和植物能在沙子和砂砾层里生存下来,但是这种环境非常恶劣,与之相比,岩石暗礁更好一些,因为海洋动物可以进入水柱(water column)觅食。”这些潜水人员希望根据欧洲法规把这里建成一个保护区。他们还打算明年继续探测,以确定这个暗礁的宽度,计算出它的总面积。

斯普瑞说:“白垩赋予这处暗礁独一无二的特征,我们希望人们能亲自来诺福克看一看它。诺福克是一个很容易潜水的地方,你从海岸向外走100米,就到这个暗礁了。我认为这处暗礁会给该国的旅游业带来很大好处,我们希望它能正式成为一个保护区,此刻它还没真正得到保护。”尽管英国的白垩海岸线不超过1%,但是该国拥有欧洲75%的白垩暗礁。澳大利亚的大堡礁是全球最大的暗礁,长度超过1800英里(2896.82公里)。英国周围分布着很多冷水珊瑚礁,其中包括罗科尔(距离苏格兰200英里的一座与世隔绝的小岛)近海的一处。(秋凌)

超大质量黑洞喷射物质流 速度达三分之一倍光速

将美国宇航局钱德拉X射线空间望远镜获取的X射线波段数据(蓝色),和微波波段数据(橘色)

左侧:巨椭圆星系NGC 5128即是射电源半人马座A。其产生的射电瓣结构延伸达100万光年。右侧:这是TANAMI项目提供的射电波段图像,是有关半人马座的A喷流结构迄今获取的最精细图像

这是可见光波段观察到的NGC 5128,它同时也是射电源半人马座A的宿主星系。这一星系距离地球约1200万光年,是距离我们最近的,拥有活跃的超大质量黑洞核心的星系之一

近日,地面射电望远镜对半人马座A的超强喷流进行了迄今最细致的观测。

从数据生成的图像中可以看到,这里一个具有5500万倍太阳质量的超大质量黑洞正喷射出一条剧烈的物质流,其速度高达光速的三分之一。当大量物质以极高的速度落向黑洞时,大部分会被困住,但仍有一部分物质会被反弹回去,以大约三分之一倍光速喷射出去,形成壮观的物质喷流。在这里,这个超大质量黑洞正隐匿于半人马座A星系的核心地带。

科内拉·穆勒(Cornelia Mueller)是这项观测研究的第一作者,同时也是德国埃朗根-纽伦堡大学的博士生。他说:“这种喷流结构是下落的物质被黑洞吸积时形成的产物,但我们对于其究竟如何形成并维持的细节尚未完全清楚。”

喷流中的物质在半人马座A两侧形成了一对巨大的射电瓣,延伸超过100万光年。这样的规模使半人马座A尽管距离地球差不多有1200万光年远,在射电波段看来仍然几乎有满月的20倍大。

天文学家调集南半球的9台大型射电望远镜联动观测,获取了这一喷流结构迄今最精细的观测结果。研究小组的这一工作是“南半球毫角秒干涉仪活动星系核追踪计划”(TANAMI)的组成部分。此次获取的高分辨率图像可以让天文学家们之别出其中直径仅15光年左右的射电结构。

卢佩斯·奥吉哈(Roopesh Ojha)来自美国宇航局戈达德空间飞行中心,他说:“先进的计算机技术允许我们将各地独立的大型射电望远镜并联起来,形成一台相当于地球直径的超大型望远镜。”

这些数据将有助于让科学家们加深对于这一外向喷流的理解,这一喷流冲击周遭星际气体,从而改变星系中的恒星新生速率。天文学家们将努力据此弄加深对于这一喷流结构在星系形成和演化中作用的理解。

但射电波段并不能反映这一黑洞结构的全部特征。半人马座A的核心区域同样是美国宇航局费米伽马射线空间望远镜的重要观测对象。

来自德国维尔茨堡大学的马瑟压斯·坎得勒(Matthias Kadler)说:“这种辐射的能级比射电波段高出数十亿倍,而其确切的产生位置,目前仍然不清楚。现在,有了TANAMI项目的帮助,我们希望能在这一方面取得更进一步的进展。”(晨风)

数千万吨小行星威胁地球 年底将近距离擦肩而过

小行星YU55将于今年底从地球附近飞过

据美国宇航局专家预测,一颗重达5500万吨的小行星今年底将会从地球附近经过。这块太空岩石的直径大约是0.25英里(0.40公里),11月它将从地球和月球之间经过,届时利用小型望远镜就能观测到它。英国公共天文学会的罗宾·斯卡格尔说:“我们很难看到一颗小行星从地球附近飞过。”

这颗编号是YU55的小行星如果撞上地球,它造成的影响将相当于6.5万颗原子弹发生爆炸产生的影响,会形成一个直径超过6英里(9.66公里)、深达2000英尺(609.6,米)的陨石坑。YU55将从距离地面仅有20.1万英里(32.35万公里)的地方飞过,这是迄今为止距离地球最近的天体。

美国宇航局已经正式把YU55归类为潜在危险小行星(PHO),不过照当前的运行路线来看,它不会与地球相撞在一起。这颗小行星每14年围绕太阳运行一周,2010年4月从距离地球150万英里(约合241.40万公里)(at a distance of 1.5 million years)的地方越过。目前有874颗近地小行星,这些天体被认为对地球具有潜在危险。它们受到密切监控,随着天文学家不断在附近太空发现新天体,潜在危险小行星的数量会继续增加。据科学家估计,通常几百万年就会发生一次规模较大的小行星撞地球事件。(孝文)