自然

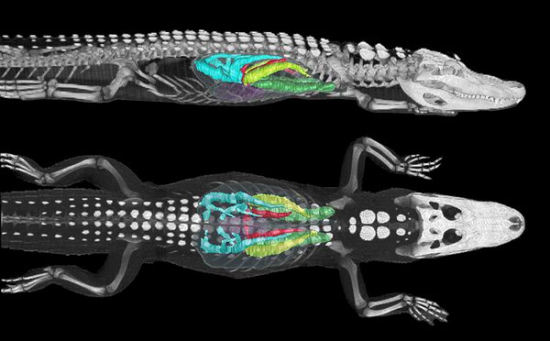

最新研究显示超级肺功能赋予恐龙竞争优势

新浪环球地理讯 北京时间1月19日消息 据美国国家地理网站报道,美国科学家对现代短吻鳄的最新研究发现,恐龙不同寻常的肺功能可能令其在与早期哺乳动物的竞争中占据了优势。

科学家发现,短吻鳄今天也采用类似鸟类的高效呼吸方式。短吻鳄与恐龙拥有共同的祖先。在哺乳动物中,每次呼吸都将富含氧的空气输送至肺中称为肺泡的“死胡同”。在肺泡中循环的空气将氧气送至血液中,同时又从血液带走二氧化碳。

不过,鸟类没有肺泡,空气只能从某一个方向进入它们的气囊。这种进化使鸟类的肺部充满了“新鲜”空气,令其能在使其他动物死亡的高度下呼吸。为揭开短吻鳄呼吸之谜,科学家将液体注入死亡美洲短吻鳄的肺中,测量气流流动方向。

研究小组发现,和鸟类相似,空气绕过某些支气管或气道,仅在被呼出时才回流通过这些支气管。这种呼吸模式可能在距今2.51亿年至1.99亿年前的三叠纪时代的祖龙(archosaur)身上就出现了。祖龙是鸟类、恐龙和短吻鳄的共同祖先。

在三叠纪时代早期,空气中的氧含量要比现在要低。领导实施这项研究的美国犹他大学进化生物学家法玛尔(Farmer)说:“我们知道,鸟类的这种肺部结构一定程度上说明了它们擅长在稀薄空气中活动的原因。我们的研究数据表明,祖龙在氧含量较低的环境中具有竞争优势。”

恐龙的高度适应性或许还说明,在距今6500万年前恐龙灭绝以前,哺乳动物的体型总是很小的原因。法玛尔指出:“这些哺乳动物好像一直受到祖龙的遏制,身体总是长不大。”研究结果1月15日刊登在最新一期《科学》杂志上。(孝文)

研究称埃及艳后烟熏眼妆可防眼部感染(图)

新浪环球地理讯 北京时间1月18日消息,据美国国家地理网站报道,埃及艳后克利奥帕特拉的烟熏眼妆并不只是为了外表好看这么简单。法国研究人员发现,古埃及人在眼睑处化浓妆不仅可以吸引他人目光,还可以起到预防眼部感染的效果。

古埃及文物及资料显示,无论是男性还是女性,从仆人到女王,每个人均在眼部周围涂上一层厚厚的黑色和绿色粉末。研究论文联合执笔人、法国巴黎第六大学的克里斯蒂安•阿马托尔表示:“当时的人在眼部周围涂抹这些粉末是每天都要做的事情。”

根据古埃及手稿,眼妆据信扮演着一个神奇的角色,太阳神霍鲁斯和拉会保护涂抹这些粉末的人预防多种疾病。结膜炎等眼部细菌感染在尼罗河热带沼泽一带较为普遍。此前对从古代化妆盒中提取的粉末残余进行的化学分析显示,它们拥有4种基于铅的化合物。也就是说,这种眼妆不利于身体健康,原因就在于铅对人类而言是一种毒性很高的物质。

法国研究人员进行的新研究发现,这种化妆品中铅盐含量较低,可能拥有预防疾病的功效。在与皮肤接触后,铅盐会提高人体产生一氧化氮的数量。一氧化氮能够刺激免疫系统,帮助人体对抗导致疾病产生的细菌。研究指出,基于古代眼妆化妆品中的铅含量,使用者的一氧化氮水平可提高240%。

阿马托尔说:“在这些化合物中,其中有两个无法自然产生,需要长达30天时间才能制成。在我看来,古埃及人知道这些化合物具有健康功效,因此才有意制造这些物质。”研究发现刊登在2010年1月15日出版的《分析化学》杂志上。(孝文)

北极燕鸥飞行7.1万公里创最远迁徙纪录(图)

新浪环球地理讯 据国家地理网站报道,一项最新研究发现,一只小小的北极燕鸥竟然是世界上迁徙距离最远的动物,迁徙距离是人们以前认为大约2倍。

新的微型追踪器最近显示,这只体重4盎司(113克)的北极燕鸥每年沿着“Z”字形路线,在格陵兰和南极洲之间迁徙。在这个过程中,这只北极燕鸥经常飞行4.4万英里(7.1万公里),与之相比,它的竞争对手灰鹱(sooty shearwater)的飞行距离大约是4000英里(6440公里)。

该研究的论文作者,格陵兰自然资源研究所的卡尔斯顿·伊格冯说:“关于这个问题,以前有各种各样的理论,但我们能够显示这些小鸟所做的一切,这还是第一次。”据研究人员估计,由于北极燕鸥经常活30多年,它一生要飞行大约150万英里(240万公里),相当于往返月球3次。

在这以前,科学家只能利用追踪器对大型鸟类进行追踪,因为对小型鸟类来说,这些仪器太大,它们很难带动。不过该科研组采用的由英国南极调查局研发的这种微型追踪器,重量仅为二十分之一盎司(1.4克),把它绑在北极燕鸥这样的小型鸟类腿上,它们仍能自如飞行。

发现北极燕鸥经常在北大西洋停留一个月,伊格冯感到非常吃惊,也许它们是为了在那里捕点小鱼和甲壳动物吃,以补充能量,然后开始飞越热带地区。春季从格陵兰返回时,北极燕鸥仍沿着“Z”字形路线飞行。这些小鸟并不是直接飞往大西洋中部,而是从南极洲飞往南美洲,然后再到北极。

但是它们的这一疯狂行为很有秩序。伊格冯说:“这是一个数千公里的绕行路线。但是当你对它进行分析时,发现这非常合理,非常有秩序。”他表示,这些小鸟显然在循着一个巨大的螺旋风模式飞行,以避免飞入风中。

尽管有这样一条路线,但是人们并不清楚北极燕鸥为什么要进行这么长的迁徙。伊格冯说:“我认为,它们是在循着丰富的(极地)觅食区飞行。”这项研究成果发表在本周的《美国国家科学院院刊》上。(孝文)

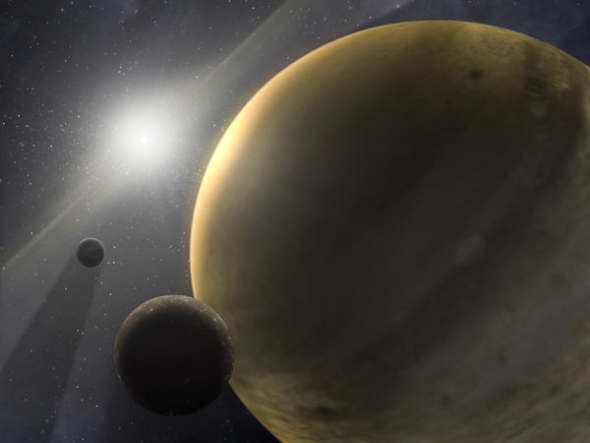

研究显示太阳系或拥有数百万个双胞胎(图)

新浪环球地理讯 北京时间1月11日消息,据美国国家地理网站报道,最新一项研究显示,在银河系的数十亿颗恒星当中,15%可能具有太阳系的“双胞胎”。

这项研究是建立在对拥有气态巨行星的恒星调查基础之上。气态巨行星类似于木星和土星,距其恒星十分遥远。正如太阳系中的情况一样,这些恒星与其气态巨行星相距遥远,从而产生了岩质行星在恒星适居带“茁壮成长”的广阔空间。液态水可以存在于恒星的适居带。这一结论增大了银河系内拥有类似地球的行星和其他生命形式的可能性。

未参与最新研究的美国旧金山州立大学天文学家黛博拉-费舍尔(Debra Fischer)指出:“在寻找行星努力的头十年,我们感到有点担心——其他星系看上去与太阳系截然不同。最新研究将打消我们的疑虑,原来银河系中存在大量太阳系的‘双胞胎’。这一数据确实巩固了有关宇宙中拥有很多像地球一样宜居星球的理论。”

天文学家认为,气态巨行星通常形成于距其恒星很远的地方,而像地球一样的岩质行星则形成于距其恒星更近的地方。不过,天文学家指出,在一些恒星系,气态巨行星会向内移动,影响更小的行星偏离其运行轨道,或是完全摧毁岩质星球。与此同时,像太阳系恒星一样的恒星系则在稳定的外层轨道拥有气态巨行星。

领导实施这项研究的俄亥俄州立大学天文学家安迪-古尔德说:“在这些恒星系中,存在可供类地行星成长、不被甩出其轨道的空间。”此外,天文学家对木星的研究表明,处于外层的气态巨行星可以起到“引力盾牌”的作用,保护里面的岩质星球及其上面的潜在生命形式不会遭受频繁的小行星撞击。

为寻找这种恒星系,近百位科学家加入“微透镜追踪网”(MicroFUN)项目,采用一种称为微引力透镜(gravitational microlensing)的技术探测银河系。按照这种方法,当一颗恒星从另一颗恒星前面经过时,更近恒星的引力就像透镜一样,弯曲和放大更远恒星的光。如果更近的恒星拥有绕其轨道运行的行星,观测者就可以通过被放大的光发现它们存在的微妙线索。

根据一项对为期4年微透镜数据的分析结果,如果银河系内所有恒星都存在类似太阳系的星系,天文学家至少应该已发现6个这样的星系,但迄今为止,他们仅仅探测到一个像太阳系的星系:2006年,天文学家发现了一颗拥有像木星和木星一样行星的恒星。古尔德及同事上周在美国天文学会第125次会议上宣布,这意味着银河系内可能有15%的恒星具有像太阳系一样的星系。

古尔德警告说,其研究小组的“非常粗略”的估计是建立在有限的数据基础之上,随着未来几年其他恒星系的发现,评估结果可能会改变。例如,有些恒星系可能仅存在类地行星,而没有气态巨行星。但我们目前还不确定这一点,因为大多数恒星距离地球过远,使得当前的观测仪器发现不了小型岩质星球。随着新的行星寻找任务(如开普勒太空望远镜)开始结出果实,这种状况可能会改变。

瑞士苏黎世天文学会的迈克尔-迈耶表示,古尔德的发现与最近一系列研究结果相符,这些研究称像“超级地球”一样的较低质量行星在银河系可能相对常见。迈耶也没有参与古尔德的研究。他说:“结果或许是,恒星具有较低质量的类地行星最终会变成习惯而非例外。果真如此的话,揭示更小类地行星和质量更大气态和冰质巨行星之间的关联,可能有助于我们了解类地行星在银河系究竟有多普遍。”(孝文)

纽约附近发现巨型海底地窖 可存温室气体(图)

(图片提供:Cameron Davidson, Photographer's Choice/Getty Images)

新浪环球地理讯 北京时间1月7日消息,据美国国家地理网站报道,一份最新研究报告指出几个新的海底“地窖”,可以用于储藏大量温室气体——二氧化碳,其中一个就在距离纽约市不远的地方。专家表示,这种位于城市边缘的“地窖”用于储藏温室气体非常方便,但也可能引发地震。

地球上的一些最大的远古熔岩流就位于距离纽约市不远的大西洋海床下。研究发现,洞穴区域充满碎石、断层和其他渗透性熔岩层,大量液态二氧化碳可以安全储藏在那里。鲁特格斯大学地质学家、这篇论文的作者丹尼斯·肯特说:“我们认为,这是一个非常有利的潜在的储藏库,也许对它们进行更多研究是值得的。”

目前还不清楚纽约市区附近的洞穴能容纳多少温室气体,但是据科学家估计,新泽西州桑迪胡克海滨附近的一个洞穴,可以容纳4座火力发电站在未来40年间排放的所有温室气体。然而专家表示,目前这种地下碳储藏库还只处于试验初期阶段,试验项目正在冰岛和美国哥伦比亚河高原有条不紊的进行。

该科研组利用地震成像,在中大西洋岩浆区的海面下发现几个潜在的储碳地点,主要分布在美国东部和加拿大海岸沿线。大约在2亿年前,当被称作泛古陆(Pangea)的超大陆裂开后,熔岩从地下流出形成这些岩石。当时,新泽西州拥有大量充满火山岩流的地堑。该区域看起来很像现在的东非。

在有些地方,这些岩层正好延伸到桑迪胡克海滩。这项研究成果发表在《美国科学院报》上,据该研究报告,其他岩层位于数英里的近海。肯特表示,海床深处的高压和低温会使得二氧化碳呈现液态,很难通过海水泄漏出去。海床岩石和沉积物相互叠加形成的一层厚厚的外壳,也相当于一个额外的天然封条,防止二氧化碳泄漏。但是,如果真发生了二氧化碳泄漏事故,将对海洋生物造成很大破坏,并会改变海洋化学成分。

专家表示,在城市附近储藏碳,既能给我们带来好处,同时也能给我们带来风险因素。首先,更容易从附近的大烟囱或其他污染源收集到二氧化碳,不用面临巨大的物流挑战,而且不用长途运输也节省了大量开支。另一方面,在大都市附近储藏二氧化碳,一旦发生什么事故,可能会产生毁灭性结果。

肯特表示,这个项目也有潜在风险,比如,可能会引发地震。“即使这一地区很少发生地震,只要通过不断输入二氧化碳,给(岩石)施压,慢慢改变当地的压力状态,日积月累,引发地震也是有可能的。”(孝文)

1.25亿年前中国鸟龙会分泌毒液令猎物休克(图)

新浪环球地理讯 北京时间12月22日消息,据美国国家地理网站报道,好莱坞科幻大片《侏罗纪公园》充斥着伪科学,但影片中有一个虚构情节却无意中与最新研究发现相吻合——分泌毒液的恐龙。

这项研究显示,与《侏罗纪公园》中描述的喷射毒液的双棘龙远远不同的是,具有1.25亿年历史的中国鸟龙(Sinornithosaurus)或许能像今天的后毒牙蛇向猎物发起攻击。后毒牙蛇不会喷射毒液,相反,毒液流入毒牙表面的凹槽,渗入被其咬伤的伤口,使猎物进入休克状态。

在最新研究中,研究人员在中国鸟龙化石身上发现了一个令他们十分感兴趣的袋状结构(可能是毒腺),并且经由长长的凹槽与毒牙底部相连,凹槽中或许隐藏着毒液管。中国鸟龙的尖牙表面也具有像毒蛇一样的凹槽。

参与这项研究的美国堪萨斯大学自然历史博物馆与生物多样性研究中心古生物学家戴维-伯纳姆(David Burnham)表示:“直通毒腺的管道系统让毒液可以进入牙齿底部,汇入凹槽之中。所以,当它们将牙齿插入猎物的组织中,毒液(其实就是增强型唾液)也就会顺着凹槽进入伤口。”

中国鸟龙有火鸡般大小,身上可能长有羽毛,生活于现在的中国东北一带的森林中,与《侏罗纪公园》中描述的另一种恐龙速龙,同属驰龙科家族。据伯纳姆介绍,像鸟一样的中国鸟龙可能利用其略长的牙齿,咬住史前鸟类,与后毒牙蛇和某些蜥蜴一样,中国鸟龙的毒液或许并不致命,只能让猎物瞬间处于一种休克状态,这样,它们就可以不紧不慢地美美吃上一顿。

2000年,科学家曾发现了另一种可能有毒的恐龙尖牙化石。今年5月,研究人员又发现科莫多巨蜥(亦称科莫多龙)会分泌一种类似蛇毒的毒液,让猎物的血液无法凝固,血管扩张,进而休克,迅速失血过多致死。伯纳姆的研究正是受到这两项研究的启发。虽然当今的鸟类被认为是像中国鸟龙之类的恐龙后代,但它们没有牙齿,因此缺少毒液传送系统(即便有些鸟类的皮肤和羽毛有毒)。

伯纳姆对中国鸟龙毒液分泌能力来源的兴趣显然超过对其进化的兴趣。他说:“毒液究竟有多原始?是否可以追溯到祖龙?这些是人们尚未验证的事情。”祖龙是一种史前爬行动物,科学家认为它比恐龙存在的年代还要早3000万年以上。研究成果将刊登在最新一期美国《国家科学院院刊》上。(孝文)

研究显示有毒鲶鱼种类超1200种(图)

新浪环球地理讯 北京时间12月17日消息,据美国国家地理网站报道,一些已知鲶鱼种群具有毒性,其中一些毒性足以致人死亡。但对于有毒鲶鱼的普遍程度以及如何产生和释放毒素,科学家一直知之甚少。根据一份新的研究报告,产生和释放毒素这种能力在鲶鱼家族的普遍程度超过任何人的预计,已知鲶鱼种群中就有大约1500种具备这种能力。

整个过程中,杰里米·赖特共对158种鲶鱼的毒液和微观组织结构进行了研究。根据这些种群之间的已知关系,这位密歇根州大学研究生得出结论,至少有1250至1625种鲶鱼可能具有毒性。但这并不意味着我们就因此感到恐怖,尤其是对于生活在北美地区的人来说。

赖特表示,北美有毒鲶鱼体内的毒液较为温和,中毒的人产生的痛苦与被蜜蜂蜇一下差不多。而包括受欢迎的扁头鲶在内的一些鲶鱼并不具有毒性。他说:“鲶鱼释放毒素是一种防御手段,而不是用于进攻。”

在感觉受到体型更大鱼类威胁时,鲶鱼会向外伸出身上的刺,加大身体宽度,使自己很难被捕食者吞掉。刺这种防御武器通常位于体侧。如果捕食者还是坚持一口咬下去,锋利的刺便会刺破它们的口腔。与此同时,受压的刺底部发生移动并撕裂附近毒腺上的皮。毒液随之喷出并进入捕食者口腔伤口处。

一些北美鲶鱼种群的毒液可能在它们幼年,也就是最容易受到攻击的时候进化成一种防御手段。赖特说:“随着身体越长越大,毒腺却变得越来越小。在一些成年后体重可达到60至80磅(约合27至36公斤)或者更大的鲶鱼身上,并没有发现任何毒腺存在证据。”(孝文)

国家地理2009十大新物种:吸血鬼鱼上榜(图)

新浪科技讯 北京时间12月10日消息,据美国国家地理杂志网站报道,经过对2009年报道的新物种获得的关注度进行比较,国家地理杂志网站评选出2009年十大最受欢迎的新物种排行榜,一种体型巨大的老鼠、一种无肺蚓螈以及一种食草蜘蛛等令人感到怪异的动物榜上有名。

1.已“灭绝”菲律宾鹌鹑

专家们表示,这只罕见的菲律宾鹌鹑在第一次拍照之后便在一家家禽市场上被出售。这种鹌鹑被称之为“沃氏三趾鹑”,过去人们只在吕宋岛上发现它们的踪影。很久以来,人们对这种鹌鹑的了解也只能通过几十年前保存在博物馆内的标本。

在国际自然保护联盟的2008年红色名单上,沃氏三趾鹑被列为一种“缺少相关数据”的物种。科学家一度认为这种鹌鹑已经灭绝。据法国媒体报道,图片中这只沃氏三趾鹑于2009年1月在家禽市场上被出售。由于生活隐秘加之长得毫不起眼,这种鹌鹑可能仍存在于一些未受影响的地区。

2.吸血鬼鱼

在2009年宣布的新发现的物种中,图片中这条微小的雄鱼绝对是最令人毛骨悚然的一个。由于长有好似吸血鬼的尖牙,这种鱼被形象地称之为“Danionella dracula”(达尼埃拉·德拉库拉,西方传说中吸血鬼的名字)。吸血鬼鱼是2009年3月在缅甸发现的,它的“尖牙”实际上并不是真正的牙齿。据信,它们在大约5000万年前就与牙齿说“再见”。研究人员认为,雄性吸血鬼鱼利用长长的尖牙在求偶竞争中互相搏斗。

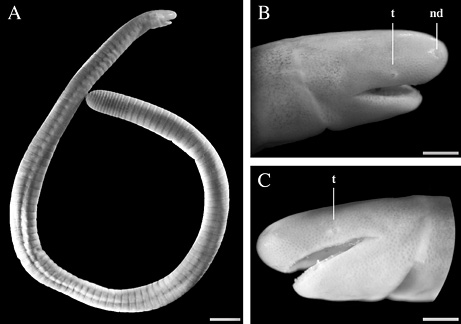

3.巨型无肺蚓螈

蚓螈是一种类似蚯蚓的两栖动物。研究人员11月表示,即使没有鼻孔、肺部或者腿,一种新发现的巨型蚓螈物种仍可以在陆地上生存下来。据悉,这是迄今为止发现的另一种能够在无肺情况下生存的蚓螈。通常情况下,拥有肺部是将两栖动物与鱼类区分开来的一个关键特征。直到最近,科学家仍认为蝾螈是唯一一种没有肺的两栖动物。1995年,研究人员发现了第一种无肺蚓螈。2008年,另一支研究小组报告称发现一种体型微小的无肺青蛙。

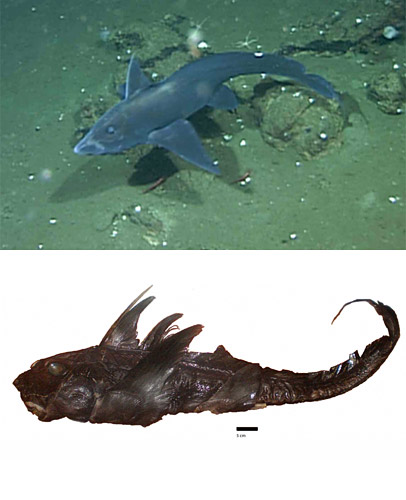

4.幽灵鲨

科学家在9月份表示,在东太平洋发现的新幽灵鲨物种是世界上最古老同时也最为怪异的鱼类之一。与其它鲨鱼相比,幽灵鲨更不喜欢与阳光为伍。由于棍棒状性器官长在前额,新种幽灵鲨雄性成员不太可能在群体中扮演领导者角色。

一项最新研究发现,这种新发现的黑色幽灵鲨利用翼状鳍在加利福尼亚州和墨西哥下加利福尼亚半岛海下数千英尺处的漆黑栖息地“飞行”。研究报告联合执笔人道格拉斯·朗表示,直到最近,东太平洋黑幽灵鲨才被确定为一个新物种。独一无二的身体比例将这种幽灵鲨与其它幽灵鲨区分开来,成为一个单独的物种。

美海域发现数种啃噬鲸鱼尸骨新蠕虫(图)(2)

4.Osedax橙领蠕虫

Osedax橙领蠕虫是科学家在2009年11月宣布发现的潜在新物种之一,在这张摄于2008年的照片中,它们正在蒙特利海峡产下肉眼几乎看不见的斑点状卵子。威利吉恩霍克说:“作为蒙特利湾水族馆研究所的研究人员,我们十分幸运,可以通过配备高清相机的自动潜水器在海底1000米的深处拍到这样清晰的照片。”

5.球状根部

新发现的海底蠕虫可能通过球状根部吸食骨骼中的营养物,比如图中这个尚未命名的新蠕虫,科学家在2009年将其从吸附的骨骼上分离用于研究。威利吉恩霍克说:“根据我们的研究,它们没有肛门,没有嘴,也没有消化管,所以我们认为根部是它们用以觅食的唯一渠道。”在正常条件下(即牢牢吸附于骨骼时),海底蠕虫的根部清晰可见。

6.螺旋状Osedax 蠕虫

图中这个潜在的蠕虫新种类生活在骨骼附近的淤泥中,而非直接吸附于骨骼之上。这种新蠕虫尚未命名,科学家根据其外形给它们起了一个 “Osedax螺旋”的绰号。蒙特利湾水族馆研究所的研究人员在挖掘时,发现它们长长的根部竟然已渗透到骨骼碎片中。威利吉恩霍克说:“我们对此尤为感兴趣,因为这或许提供了海底存在种类如此繁多的食骨蠕虫的答案。我们从未想到这些动物的种类竟然如此多样。”(孝文)

美海域发现数种啃噬鲸鱼尸骨新蠕虫(图)

新浪环球地理讯 北京时间12月4日消息,据美国国家地理网站报道,美国研究人员2009年11月宣布,他们在加利福尼亚附近海域的鲸鱼尸体上发现了很多以前所不知道的新蠕虫。这些蠕虫专门以鲸鱼尸体骨骼为食,令科学家倍感吃惊。

1.Osedax黄领蠕虫

这是研究人员新发现的蠕虫之一,并根据羽毛状结构底部周围的黄色环形物,将其命名为Osedax黄领蠕虫。它们生活在水下3280英尺(约合 1000米)深处。科学家最早在2004年对Osedax蠕虫进行过描述。短短5年以后,又有几种以骨为食的新蠕虫出现了。迄今为止,科学家已经确认了5 种Osedax蠕虫。它们生活在太平洋和大西洋82英尺至9842英尺(约合25米至3000米)深处。今年11月,美国蒙特利湾水族馆研究所的研究人员又公布了12个潜在新物种的证据,其中就包括黄领蠕虫,它们都是在加利福尼亚州蒙特利附近的海底峡谷中发现的。

2.鲸鱼尸体骨骼

美国科学家2009年11月宣布的潜在新蠕虫全部是在鲸鱼尸体上发现的。鲸鱼骨骼为食骨蠕虫提供了丰富的食物来源,如这副2006年在水下 1800米深处拍到的鲸鱼骨骼,但这份饕餮大餐并不是为所有蠕虫准备的。雌性蠕虫随时可以吸附于鲸鱼骨骼,开始享用美餐,不过雄性蠕虫由于太小,无福享受。于是,雄性蠕虫往往寄居于雌性蠕虫身体周围的胶状管中,从事像培育精子一样的工作。

3.透明食骨蠕虫

此图是科学家在2009年拍到的食骨蠕虫照片,它体长约2毫米,是已知最小的蠕虫之一。领导蒙特利湾水族馆研究所实施这项研究的海洋生物学家罗伯特·威利吉恩霍克(Robert Vrijenhoek)说,这个Osedax蠕虫种类(尚未有正式名称)“或许在过去受到了忽视,因为几乎看不到它们。”这种蠕虫的身体是透明的,没有毛茸茸的羽状物,使得它很多以骨为食的同类更易于发现。